张雪倩 杨益民:埃及蓝与中国紫

在古代中东,蓝色被视为具有神圣意义的颜色。从文献记载来看,古埃及《亡灵书》将蓝色与天空和尼罗河相联系,象征生命和再生。两河流域《吉尔伽美什史诗》则记载了青金石作为神圣护身符的功用,反映出蓝色在宗教仪式中的特殊地位。考古发现为此提供了实物佐证,墓葬壁画和装饰物中大量使用蓝色颜料,出土的各类蓝色护身符、串珠等也证实了文献记载的可靠性。

《韩非子·外储说左上》记载:“齐桓公好服紫,一国尽服紫。当是时也,五素不得一紫。……其明日,国中莫衣紫;三日,境内莫衣紫也。”《礼记·玉藻第十三》记载:“玄冠紫緌,自鲁桓公始也。”春秋时期齐鲁诸国流行紫色礼服,之后崇紫风尚流行到其他地区。至汉代,紫色正统地位确立,象征天和皇帝。紫服因材质条件不易保存,今已难见其貌,但考古发现的中国紫熔块,可一窥贵紫之姿。

埃及蓝

埃及蓝熔块是埃及蓝晶体(CaCuSi4O10)、石英颗粒和钠钙玻璃相的混合物,主要作为颜料使用,也可加工成珠子、印章等,一般不用于陶器生产。1814年意大利庞贝古城的一个小颜料罐中,埃及蓝颜料重见天日。模拟实验表明,埃及蓝熔块是由石英、石灰、铜化合物和助熔剂碱在950—1000℃的温度下烧制而成,还可以进行复烧以得到不同的颜色,其中高碱配方制备出的埃及蓝熔块包含更多的埃及蓝晶体。实验室制备存在不同配方,例如使用碎石英颗粒、碳酸铜、碳酸钙、碳酸钠进行制备,或使用石英、氧化铜、氧化钙制备。埃及蓝熔块颗粒较大且遮盖能力较弱,同时其颜色的深浅也受粉末颗粒的大小、所使用粘合剂等因素影响,古人利用这些特性调配出深浅不一的蓝色。

埃及蓝颜料块

除了埃及蓝,还有埃及绿熔块(Egyptian green frit),也用作颜料。最早在1975年由考古学家Noll和Hangst从埃及蓝熔块中鉴定出,主要由钠钙玻璃组成,以铜为着色剂。有学者利用石英、碳酸钙、氧化铜和碳酸钠的混合物,在800—1200℃的温度下成功制备。

考古证据表明,公元前三千纪早期埃及蓝熔块已出现在埃及和两河流域,之后迅速流行,一直到5世纪左右不再生产。有学者推测,埃及蓝熔块的衰落可能与罗马帝国的灭亡相关。

埃及

目前所见最早的埃及蓝颜料发现于萨卡拉金字塔墓葬壁画上,墓主是埃及第一王朝的最后的一位法老,年代约公元前30世纪。第四王朝时期(公元前27世纪)至托勒密—罗马时代(公元前1世纪—公元4世纪),埃及蓝熔块广泛流行。新王国时期(公元前16—前11世纪),埃及蓝颜料主要装饰于墓葬、寺庙、石雕或木雕、棺椁、木乃伊面具和其他小物件上,极少数情况下也装饰在陶器上。该时期还制作埃及蓝制品,高度一般不超过30厘米。

大英博物馆藏埃及第二十一王朝木乃伊木棺上有埃及蓝颜料彩绘

埃及蓝颜料常用于棺椁彩绘装饰,如底比斯出土的第二十一王朝(公元前11—前10世纪)的木棺,其上蓝色的部分便是使用埃及蓝颜料绘出。公元前15—前10世纪时,卡尔纳克(Karnak)附近生产埃及蓝颜料,可能是为皇家陵墓提供彩绘原料。

两河流域

两河流域目前所见最早的埃及蓝制品为珠子造型,出土于乌尔的皇家陵墓,年代为第三王朝早期(公元前27—前24世纪),在此之后未见有埃及蓝熔块的踪迹。直到公元前二千纪中叶,叙利亚和伊拉克地区才再次出现埃及蓝珠子。

公元前9—前8世纪,尼姆鲁德和尼尼微是埃及蓝制品的主要生产中心之一,包括埃及蓝珠饰、雕刻镶嵌物,如饰板、假发、胡须、卷发等。这些产品直到阿契美尼德时期(公元前550—前330年),仍在伊朗和伊拉克地区使用。

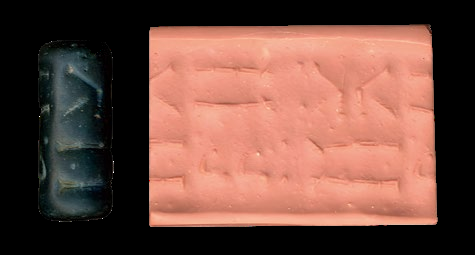

大英博物馆藏两河流域出土埃及蓝印章

爱琴海沿岸

公元前二千纪时,埃及蓝熔块传播至爱琴海沿岸。该地区目前所见最早的埃及蓝制品也是珠子,出土于克里特岛,年代为米诺斯中期(约公元前20世纪)。克里特岛的米诺斯中期、晚期(公元前18—前13世纪)的墓葬和迈锡尼大陆(公元前15—前13世纪)的遗址,均发现了形状各异的埃及蓝珠子。

此外,在希腊青铜时代(公元前18—前13世纪)文明中心地区,即克里特岛、锡拉岛、克诺索斯、皮洛斯、梯林斯、迈锡尼大陆的壁画上也有埃及蓝颜料的踪迹。公元前18—前16世纪的克里特岛和锡拉岛还有使用天然蓝色矿物蓝闪石的痕迹,应该是用以代替埃及蓝颜料,或是将它们混合使用。

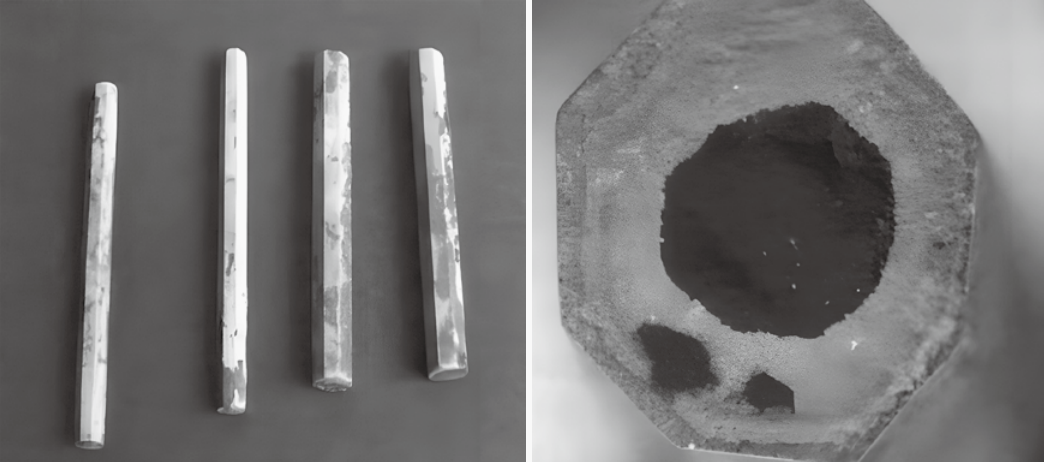

孟菲斯出土的埃及蓝颜料球(新嘉士伯美术馆藏)

公元前一千纪后半叶到希腊化时期(公元前4世纪),埃及蓝颜料广泛用于壁画、陶器、大理石雕塑、陶俑和墓碑的装饰上,并成为当时大多数地中海画家调色板上的标准成分。

希腊以西的地区,在罗马时代之前很少发现埃及蓝熔块,唯一一例是英格兰南部发现的一颗埃及蓝珠子,年代为公元前8世纪。

罗马时代

罗马帝国时期,埃及蓝熔块成为一种常见的颜料,其应用也达到了历史高峰。意大利的赫库兰尼姆、庞贝,以及希腊、埃及、土耳其等地的壁画和马赛克上广泛使用埃及蓝颜料。埃及、意大利和两河流域都是当时埃及蓝颜料的主要产地,该时期流行制作埃及蓝颜料球,出土的颜料球直径约为15毫米。

为追求逼真的肤色效果,意大利伊特鲁利亚工匠将埃及蓝颜料与其他颜料混合调制来绘制人像雕塑的皮肤,这是目前所见最早使用埃及蓝颜料绘制皮肤的案例。

伊特鲁利亚出土雕塑

公元5世纪前后,随着罗马帝国的衰落,埃及蓝颜料的需求急剧萎缩,其生产活动大约也在同一时期停止。青金石随即跃升为绘画领域的主要颜料。值得注意的是,意大利地区6—13世纪的壁画中仍可寻觅到埃及蓝的踪迹,甚至有证据表明其使用延续至16世纪。这些遗存的埃及蓝颜料可能源自罗马时代的颜料球,成为跨越千年的艺术遗产。

中国紫

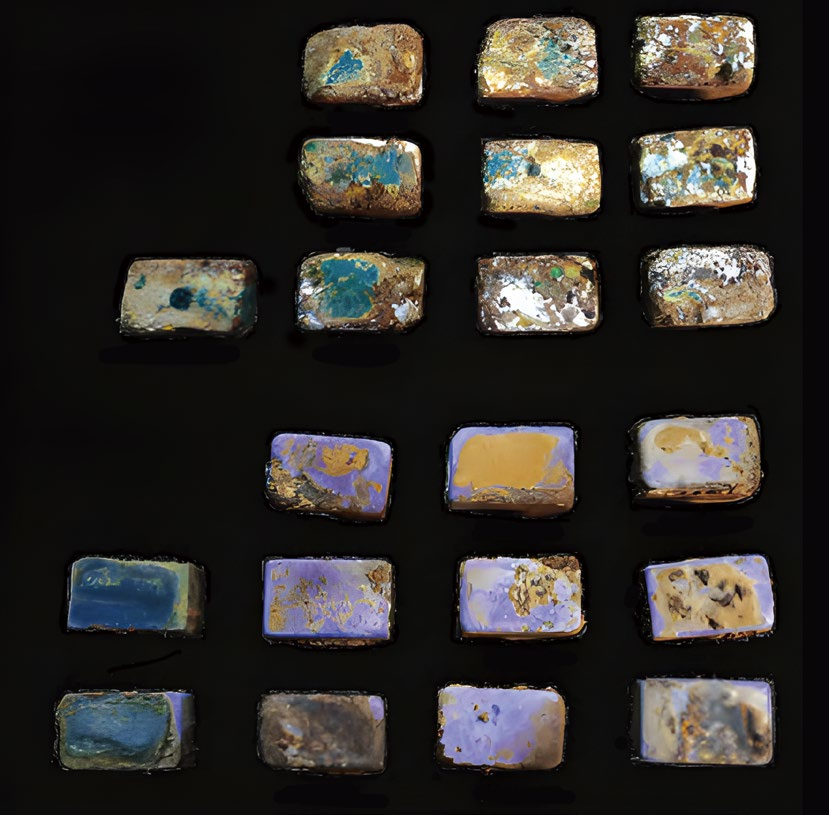

人工合成中国紫晶体(BaCuSi2O6)时,需加入含铅矿物以加快反应速度并降低反应温度,固相烧结的最终产品除中国紫晶体外,还包括富铅玻璃相,可称为中国紫熔块,与埃及蓝熔块相似。中国紫熔块的用途多样,可以加工为制品或颜料,还可添加至釉中使用。

除中国紫晶体外,还有其他化学组成的硅酸铜钡晶体,如中国蓝晶体(BaCuSi4O10)和中国深蓝晶体(BaCu2Si2O7),与中国紫熔块相似,均为人工合成的产物,产品也都是混合物。1983年,E.W.Fitzhugh等人首次在中国出土的陶器和青铜器的彩绘上发现了中国紫和中国蓝颜料。2008年,夏寅又在文物上发现了中国深蓝颜料。

模拟实验结果显示,中国紫熔块的烧成温度约1000℃,可使用石英、氧化铜、钡源、氧化铅等进行制备,但原料选择仍存在争议,其中钡源便有重晶石(BaSO4)、毒重石(BaCO3)、氧化钡(BaO)等不同观点。一般认为,中国紫熔块和中国深蓝熔块的性质都不太稳定,中国蓝熔块性质较为稳定,应该是制备的最终产物。

中国紫熔块主要流行于战国到东汉时期,汉代以后基本不见。吐鲁番阿斯塔那墓地发现了一处使用中国紫颜料的壁画,将中国紫颜料的使用年代下推至中唐时期。

着色剂

春秋战国时期,中国紫熔块主要用作釉的着色剂,常见于釉砂产品当中。甘肃礼县秦文化大堡子山遗址及墓群出土釉砂珠的釉层检测出中国紫晶体,这是目前最早的实例。洛阳西工区战国晚期墓葬出土的八棱柱,检测表明其应为高铅釉砂制品,显色成分为中国紫晶体和少量的中国蓝晶体。陕北黄陵寨头河战国戎人墓地出土的装饰性釉砂料珠上也检测出中国蓝和中国深蓝晶体。

洛阳战国墓(C1M3943)出土八棱柱器及横截面(《洛阳战国墓出土八棱柱中的中国蓝和中国紫研究》)

制品

与埃及蓝熔块相似,中国紫熔块加工为制品的情况并不常见,主要有六博棋、八棱柱等。秦咸阳城遗址墓葬区出土的中国紫六博棋,是目前发现的唯一一组中国紫六博棋制品。陕西咸阳周陵镇贺家村战国秦墓里发现了紫色的八棱柱,检测表明其主要成分为中国紫熔块,可能是经过2—3次烧制而成。

秦咸阳城遗址墓葬区出土中国紫六博棋子(《陕西战国秦墓出土玻璃和汉紫六博棋子分析研究》)

颜料

秦汉及以后,中国紫熔块主要作为颜料使用,多见于墓葬壁画、彩绘陶和陶俑上。秦以前也有用作颜料的实例,如西安北郊战国墓出土的铜带钩,铸造时预留了不同形状的凹槽,再用中国紫颜料和胶结材料填充装饰。

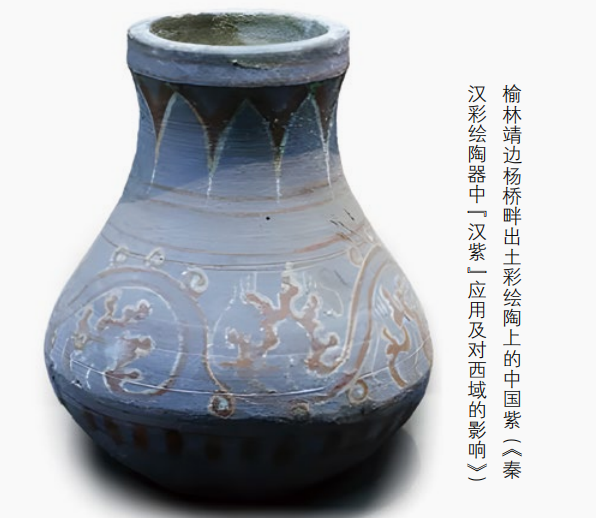

秦汉时期,中国紫颜料彩绘陶主要分布在陕西、山东、河南、江苏一带,所绘制的图案一般为云气纹、卷云纹,涉及升仙、神话等题材。

秦始皇帝陵兵马俑一号坑出土兵马俑,经过粉末偏光显微法、拉曼光谱与X荧光光谱法(XRF)结合X射线衍射法(XRD)分析,表明存在将中国紫熔块、铅丹和朱砂混合用作颜料的现象。山东青州香山、章丘危山等地的西汉墓葬中均出土了施加中国紫和中国蓝颜料的彩绘陶俑。汉阳陵东阙门上也发现了中国紫颜料。兵马俑和帝陵阙门上出现中国紫、中国蓝颜料,无疑说明了紫色在当时具有较高的等级地位。

兵马俑上的铅丹、朱砂和中国紫混合颜料彩绘(《秦兵马俑一号坑出土彩绘陶俑的颜料种类分析》)

西安理工大学曲江校区西汉壁画墓、西安交通大学附属小学西汉壁画墓等墓葬,检测表明这些墓葬的壁画上均存在使用中国紫和中国蓝颜料的情况。吐鲁番阿斯塔那墓地中唐时期壁画上也使用了中国紫颜料,这是目前所见年代最晚的中国紫颜料。

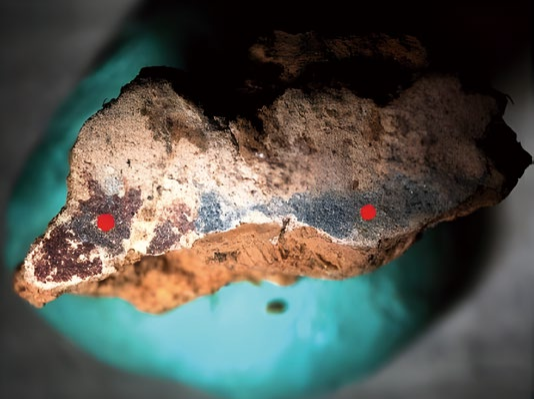

与埃及蓝熔块相似,中国紫熔块的衰落可能同样与帝国的覆灭有关。东汉晚期黄巾起义引发政治动荡,统治阶层遭受冲击,对带有中国紫熔块装饰这类具有一定奢侈品性质的器物需求下降。同时,战乱可能也导致了工匠的流亡、技术的失传。中国紫熔块在此之后几乎销声匿迹、不见踪影。中国紫的没落还可能与玻璃技术的发展有关,新的铅玻璃技术取代了传统的铅钡玻璃,导致中国紫熔块的生产优势降低、成本增加。埃及蓝熔块和中国紫熔块都是早期人工合成的材料,是古代先民智慧的结晶,也承载着古人对美的理解和追求。

阿斯塔那墓地壁画所用中国紫颜料(《新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬出土壁画颜料分析》)

埃及蓝熔块和中国紫熔块皆属于微晶玻璃,它们各自独立起源发展,分别产生于不同的硅酸盐体系。埃及蓝熔块产生于钠钙硅酸盐体系,早于成熟钠钙玻璃出现;而中国紫熔块则源自铅钡硅酸盐体系,早于成熟铅钡玻璃出现。但它们的用途又颇为相似,都被研磨用作颜料,或加工成制品。两类产品共同展现了古代劳动人民的创造力与精神智慧,都在各自的时空中熠熠生辉。

(作者张雪倩为中国科学院大学硕士研究生;杨益民为中国科学院大学考古与人类学系教授)