文物指纹破解行业痛点!小博物馆做大科技创新!

字号:T|T

2025-04-14 10:35 来源:文博圈

人的指纹因具有唯一性

而被作为身份验证的标志

但你可以知道

文物表面的也有类似微痕因无法复制

也可作为独特的“文物指纹”

通过“文物指纹”进行比对

即可判定是否为同一件文物

杭州市临平博物馆《文物指纹——基于微痕比对的藏品管理应用》,为解决文博行业文物身份鉴别这一大痛难点作出一次科学、可行的全新尝试,获得了2023年度浙江省文物事业高质量发展推介案例。

杭州市临平博物馆(中国江南水乡文化博物馆)是一座综合性博物馆,馆藏文物3万余件,涵盖石器、玉器、陶瓷器、金属器、书画、有机质器物等多种材质类型,为国内首家以文化地理区为范围组织展陈的博物馆,是国家一级博物馆,同时也是中小型博物馆积极开拓、创新发展的典型之一。

2022年以来,杭州市临平博物馆以网易(杭州)网络技术公司为技术服务团队,聚焦文物交流过程中可能存在难以发现、难以回溯的“以假换真”风险,研发了“文物指纹——基于微痕比对的藏品管理应用”。

“‘文物指纹’项目是浙江省文物局数字化改革‘揭榜挂帅’试点子项目,主要是为了解决文物借出后归还时,确认文物同一性的问题。”杭州市临平博物馆馆长吕芹介绍道。

文物“指纹”指的是文物表面不可复制的微痕。不同的文物在高倍显微镜下可显现出不同的材质纹理特征,对于文物藏品保存、鉴定和活化利用具有重要意义。

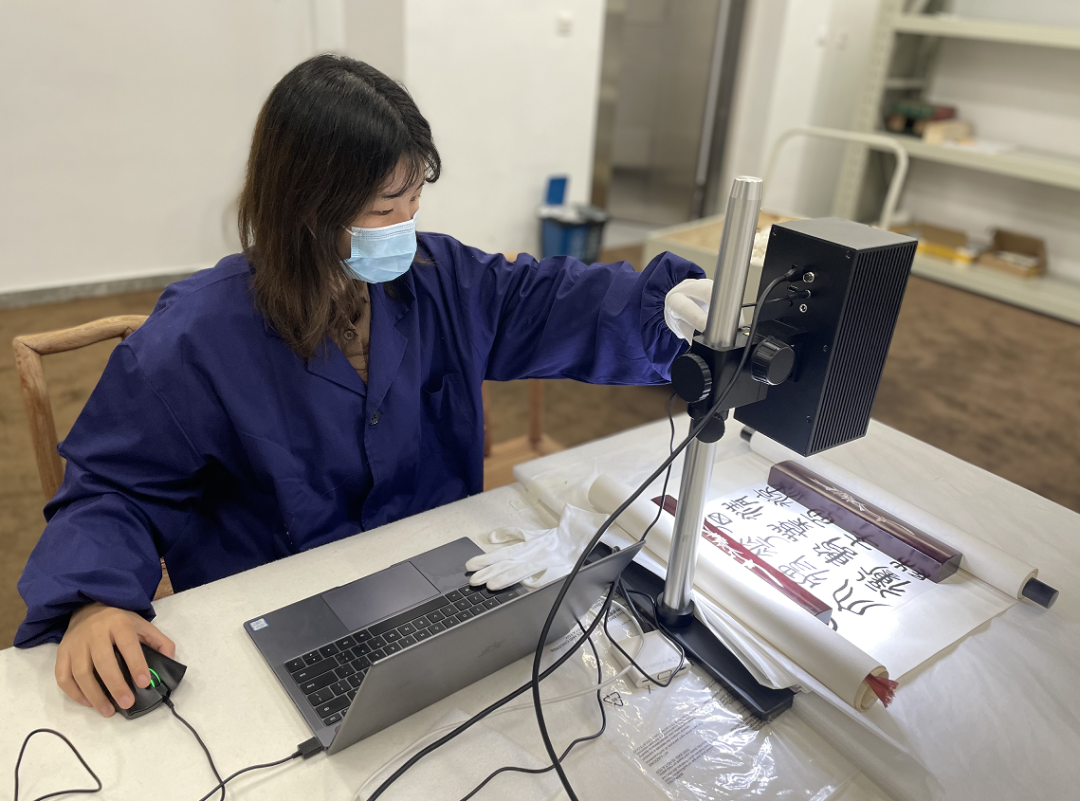

基于这一特性,杭州市临平博物馆利用特种设备,采集文物表面不可复刻的微痕特征图像,并将捕捉的多张图像叠合成数字模型,形成文物“指纹”,上传数据库存证。

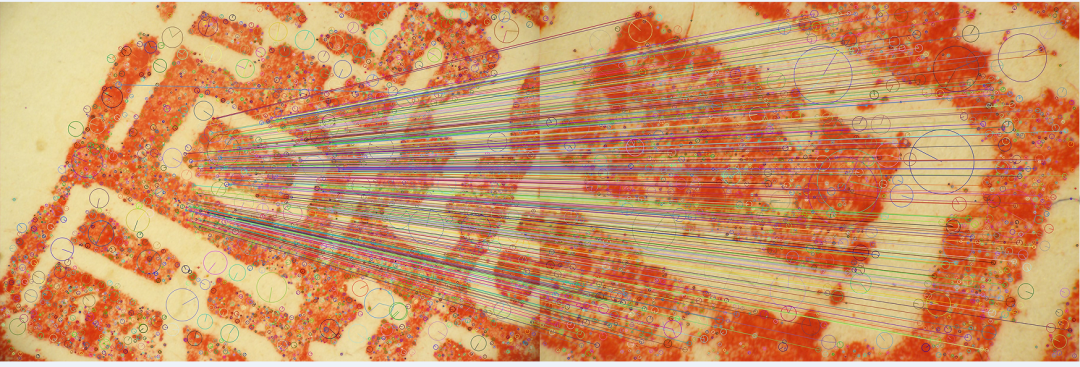

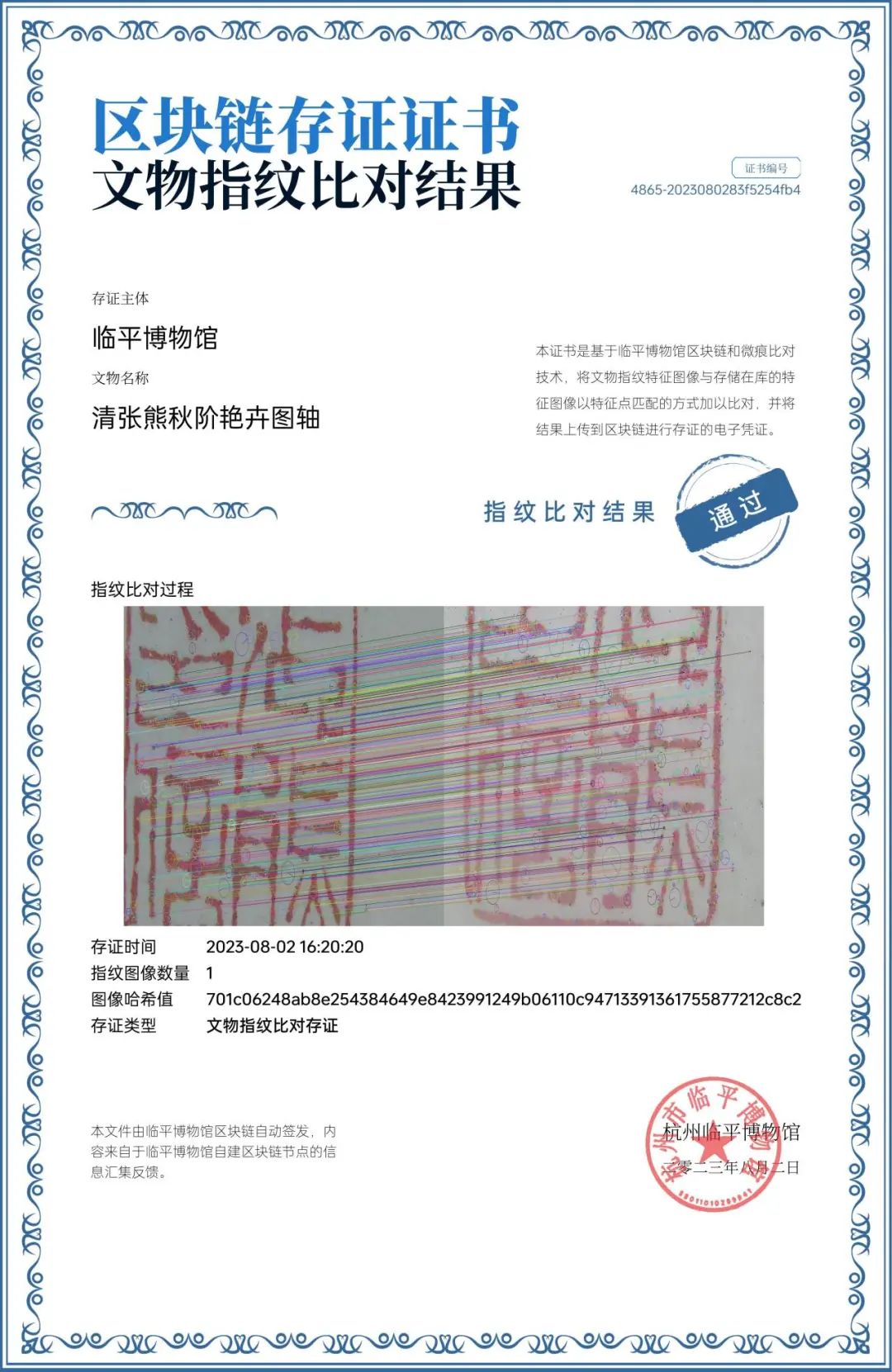

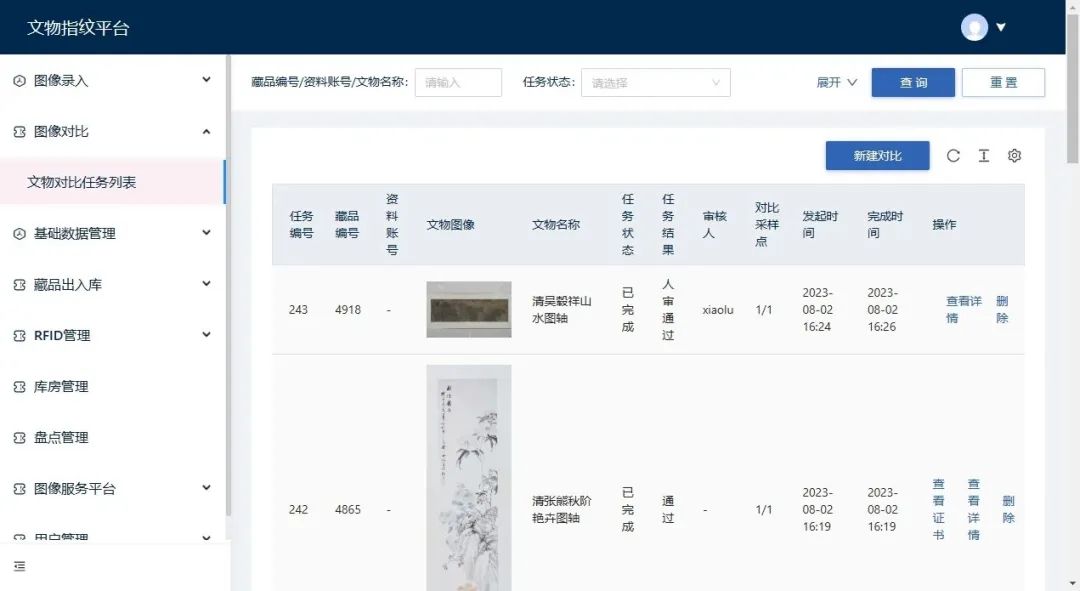

“在文物出入库或盘点时,工作人员只要将当前品再次置于硬件设备下,后台系统可自动比对原始‘指纹’模型,迅速判断是否为原件,高效完成文物的身份识别,同时将出具的鉴别证书通过区块链技术上链存储。”临平博物馆典藏研究部主任张苏介绍道。

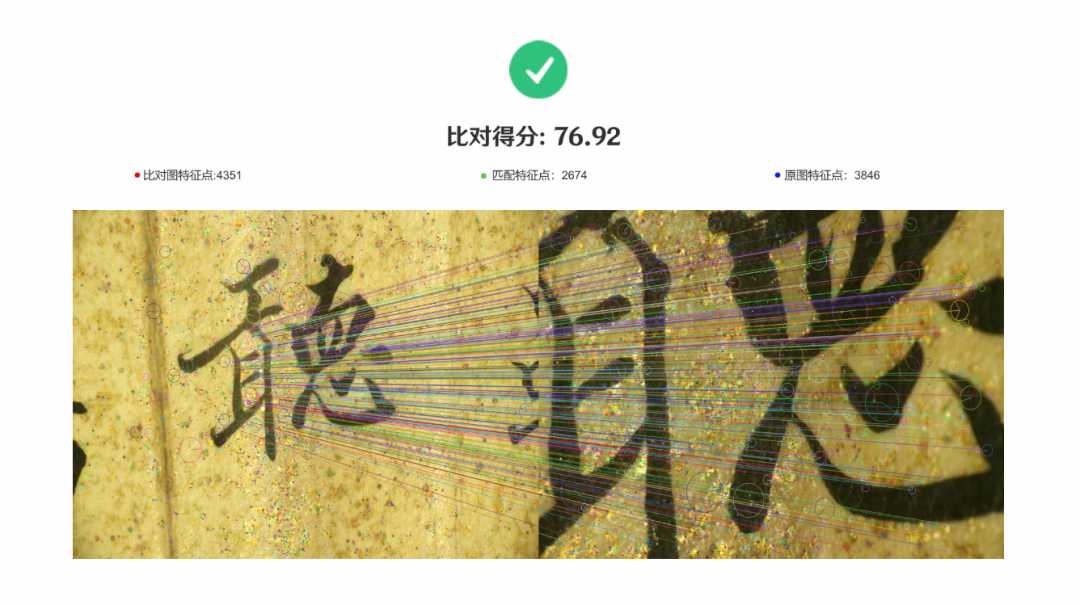

文物“指纹”系统通过后台算法比对给出同一性认定意见

文物指纹藏品应用通过专业设备,采集文物表面精确到材料级别的微痕特征作为文物唯一特征。目前视觉图像对比技术,在经过定向训练后,通过对文物微缩痕迹的判断对比,可以秒级判断是否为之前已记录微痕的文物,精确度可达商用水平。利用该技术,并采集各类文物样本数据,即可训练并建设文物的验证对比系统,可满足文物的快速验证需求,对出库的文物进行微痕记录,并在文物入库前确认验证是否为对应文物,实现文物出入库验证的智能化、数字化。

项目研发两种专门设备,一个是用于博物馆内部的固定式设备,具备较好的空间使用条件,以采集点位精准、图像高质量、标记准确、容易操作为诉求,另一个设备是用于文物外部巡展等博物馆外部场景的使用需求,以设备轻巧可携带、采集图像操作简便为诉求。特种设备硬件由CCD摄像机、单筒显微镜、单臂微调显微镜支架、同轴光源、文物定位板、可触摸平板等组件一体组成。设备软件包括:指引单元、图像采集单元、传输单元、特征提取单元、特征比对单元、数据处理单元、存证溯源单元组成。

结合RFID技术,配合其他进出库、库内移架、库内盘点等文物清点工作,提高藏品管理效率。

通用藏品管理系统在可编辑状态下部分环节数据会缺失,且存在被人为篡改的可能,事后责任追溯难。通过区块链技术对文物管理流程进行监督,可以解决造假、篡改的问题。

藏品大脑是文物指纹系统的基础设施,功能核心是数据归集与数据处理,通过多种收集方式,实现数据的筛选、加工、整合与计算,以积累的大量文物数据为依托,为政务应用提供统一的业务数据查询服务,支持多跨协同。

现在文物赝品的制造用尽了各种高科技手段,形成了专业化水准,一般人已很难分辨真伪。在实际工作中,随着文物藏品数量增加、流通借调需求增多,文物的信息管理、出入库、借调、盘库等管理流程动作,在流程中易发生管理风险,且难以发现、难以回溯、难以核查遗失对象。同时,人工管理耗时耗力、准确度低,完全依赖库管员凭借经验进行查验识别,文物藏品借用存在“以假换真”的风险,国内已不乏国有博物馆文物藏品被调包的真实案例。因此文物借出归还,亟需在出入库时做客观科学的同一性比对鉴定,但目前缺乏此类场景智能化的工具和设备。在这样的现实情况下,“文物指纹——基于文物微痕比对的博物馆藏品管理应用”项目应运而生。

“使用RFID电子标签来做藏品管理已经是很成熟的技术了,但在实际操作中,这项技术也存在一些难以解决的问题。”临平博物馆典藏研究部主任张苏介绍。

首先是藏品RFID标签不易安装的问题。文物藏品具有不可破坏性,由于藏品的种类繁多复杂,形状、质地各不相同,在保障藏品安全的前提下,对于体量较大器物而言,为其设计安装标签还相对容易解决,而对于书画、骨器、木器等保存环境要求高、容易造成损伤的藏品,和一些体积较小且易损的藏品如新石器玉珠、玉管、泥质文物等来说,安装适宜的标签就困难重重。

其次是RFID标签本身的安全问题。一是藏品上悬挂或粘贴电子标签,随着时间的推移,电子标签的挂绳会对藏品造成损伤;二是粘贴电子标签的附着剂含有的化学成分也会藏品造成影响;三是RFID标签附着在囊匣上可以避免损害藏品,但就与藏品可拆卸、分离,不能完全保证藏品本身不被替换。

“‘文物指纹’后台数据库采用的是一个区块链的技术,所有上传存证的这些数据,都是不能二次更改的。”临平博物馆典藏研究部主任张苏介绍。

与传统藏品管理模式相比,“文物指纹”项目采取比对文物表面微痕图像模型的思路,在避免标签对文物损伤的前提下提取唯一的文物身份信息,有效解决常规纸质标签、电子标签可能附着于囊匣上或器物表面易脱落、不直接等问题。这种新的文物身份鉴别模式可以满足博物馆工作人员对于文物进出库、盘点过程中开展同一性认定的需要,大大提高博物馆藏品安全智慧监管的可靠性,尤其在原有人员调动、更换后,新进人员猝然面对大量文物时,文物“指纹”系统能给出专业的藏品身份认定指导,有效降低文物被替换的潜在风险。

据了解,“文物指纹”项目已完成1528组(约2472件)文物“指纹”采集,共计5174个采集点23760个“指纹”特征,解决长期以来因文物个体差异大、珍贵易损坏而难以形成规模化、科学化身份鉴别的问题。在对上海博物馆、中国文物交流中心、中国丝绸博物馆等多家博物馆外展项目中进行实践应用,准确验证认定了藏品的同一性。

博物馆文物指纹数字化采集可预见将成为当代博物馆藏品管理的一项重要内容。当下,无论是文物借展、日常藏品管理,还是在艺术品质押融资、贵重文玩典当等场景下,都需要确认文物是否被伪造替换。通过便携显微设备,组合人工智能算法,将出库文物的“微痕”进行记录,与入库文物的“微痕”进行对比,实现入库文物的快速认定,可大幅提升入库文物的认定速度与准确率。本项目所研发的关键设备与系统,将颠覆传统的藏品管理模式,大大提高工作人员在藏品确认与流通等过程中的效率;有效降低了文物被替换的潜在风险。项目研究基于区块链、大数据、人工智能等新一代信息技术在文物保护、交易流通、艺术品金融化等场景的应用,将有效支撑国有博物馆、文物商店、拍卖行等从事文物与艺术品管理、研究、经营等工作,对于提升藏品数字化管理的水平、效率和质量,构建智慧博物馆创新发展模式,具有重要的科学价值。

“2023年底,项目以‘馆藏文物数字指纹提取鉴别与身份智能管理关键技术’联合天津大学申报国家重点研发计划‘文化科技与现代服务业’重点专项成功,临平博物馆在其中承担装备体系设计、应用示范评估专项课题的组织实施,2024-2026年间将继续加量文物数字“指纹”提取鉴别验证,为项目进行优化升级。”杭州市临平博物馆馆长吕芹介绍。

2022年以来,除了在藏品管理技术上的创新,杭州市临平博物馆一路加紧创新发展,在展览、社教方面收获满满。

2022年新的主题陈列展览“春风又绿——江南水乡文化展”并获得第二十届(2022年度)全国博物馆十大陈列展览精品奖。原创策划展览“不器——金文名品与徐天进书作特展”荣获浙江省第十八届(2023年度)全省博物馆陈列展览精品项目精品奖。“亚运来临-亚运文化主题展”荣获十佳临展,“韵·动-两宋文体生活展”荣获优秀奖。“发现杭州2022-杭州考古工作年度盘点暨出土文物展”系列海报荣获全省十佳海报。暑期探馆研学活动《我的江南日记》被评为杭州市博物馆十佳研学课程。

2024年“国际博物馆日”中国主会场活动发布了第五批国家一级博物馆评估结果,杭州市临平博物馆成功被评定为国家一级博物馆。新的道路上,博物馆发展持续创新探索。