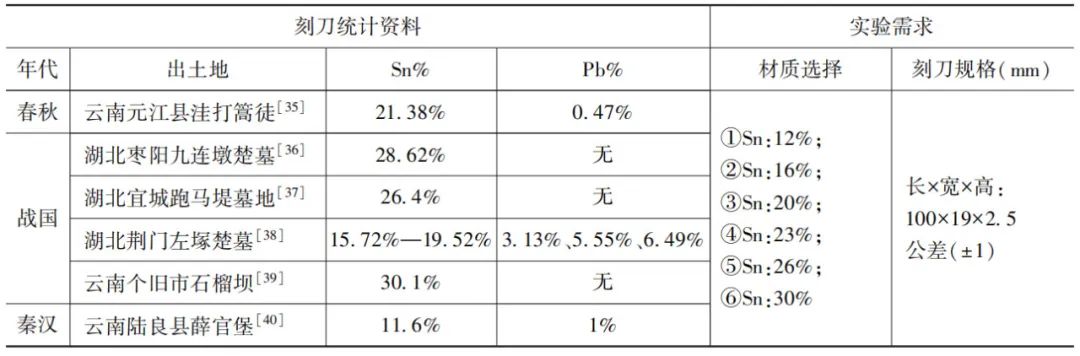

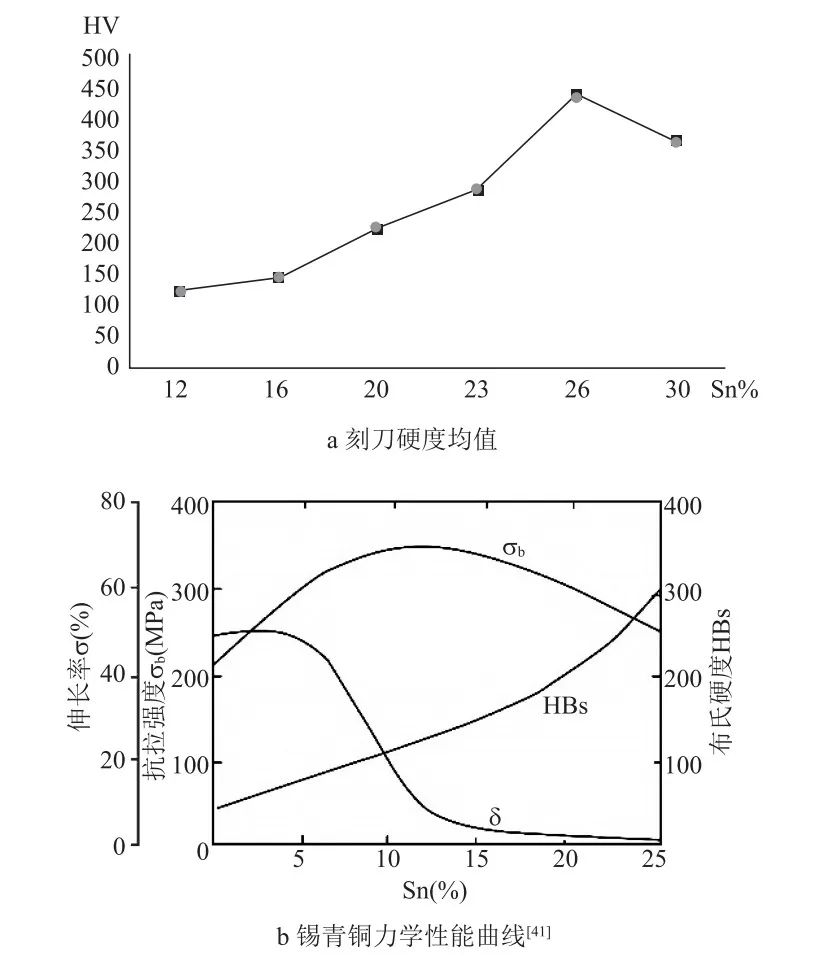

张凯 | 关于青铜刻刀在青铜器上錾刻铭文的可行性研究

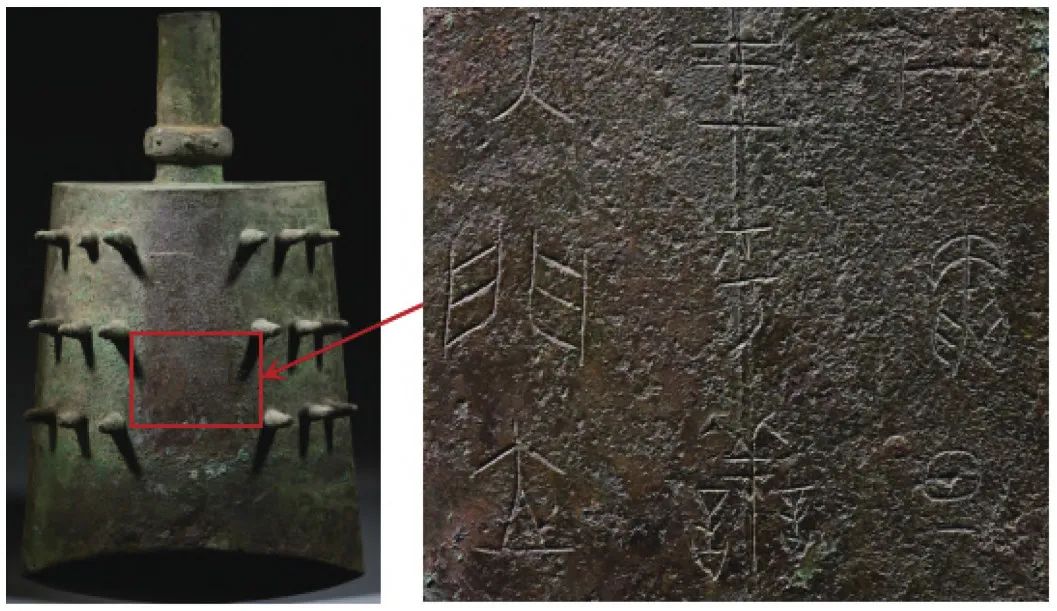

图1 晋侯苏钟(第10枚)部分刻铭细节

图2 熔炼装置

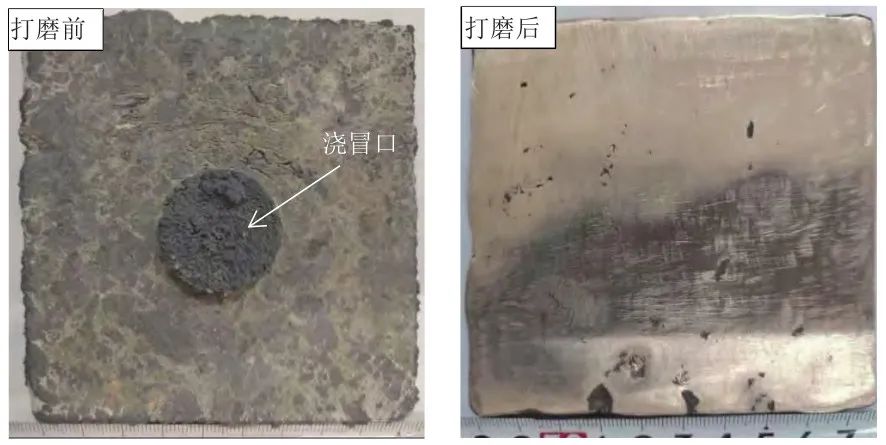

图3 青铜板

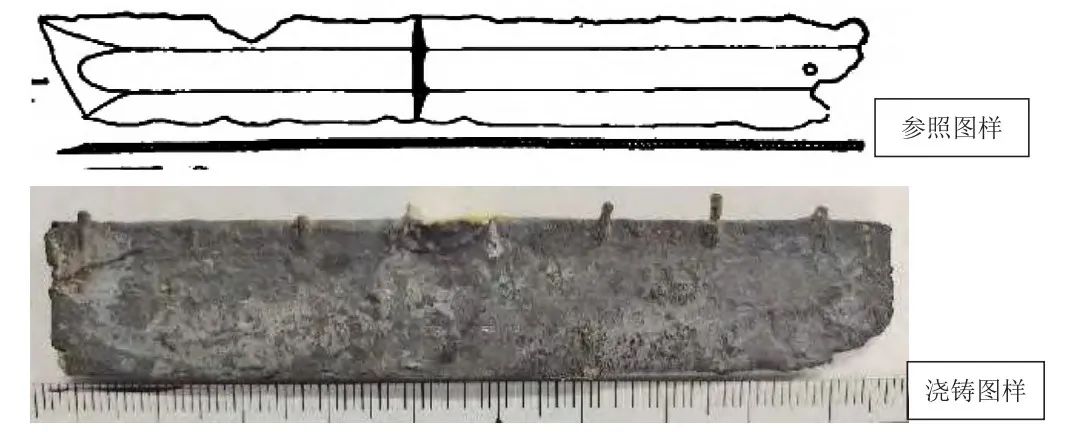

图4 刻刀

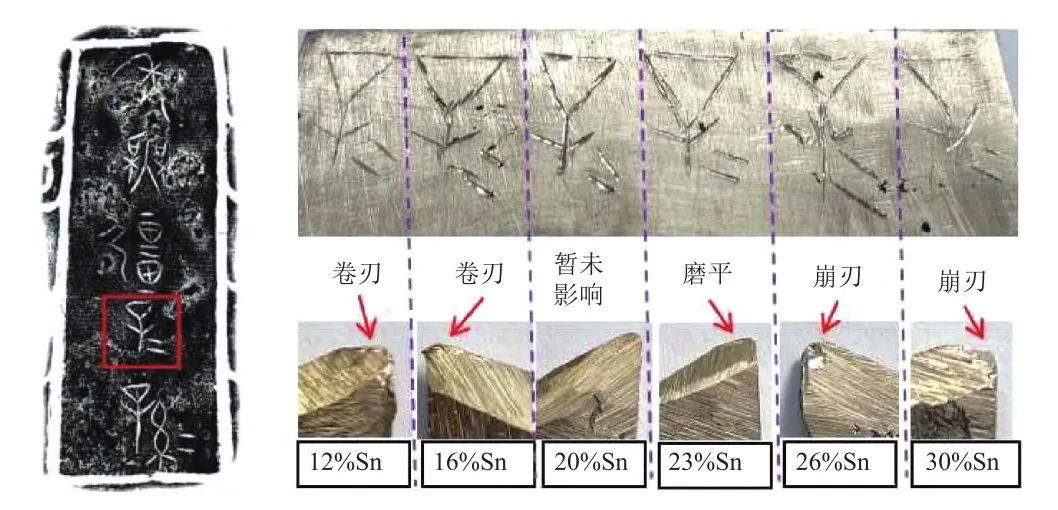

图5 刻字效果及刀刃情况

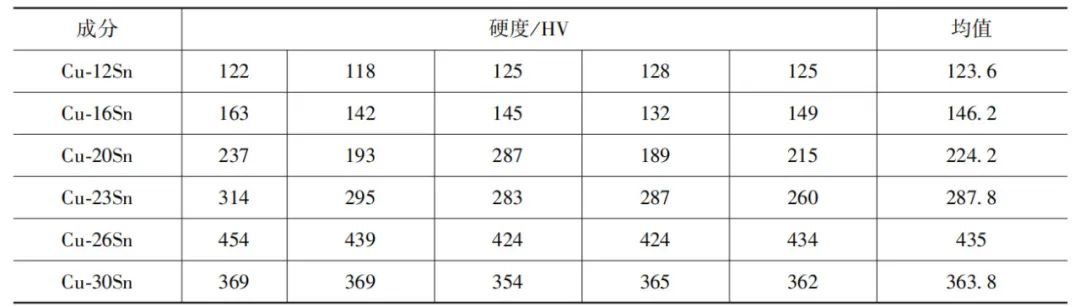

图6 不同锡含量的刻刀显微硬度及强度

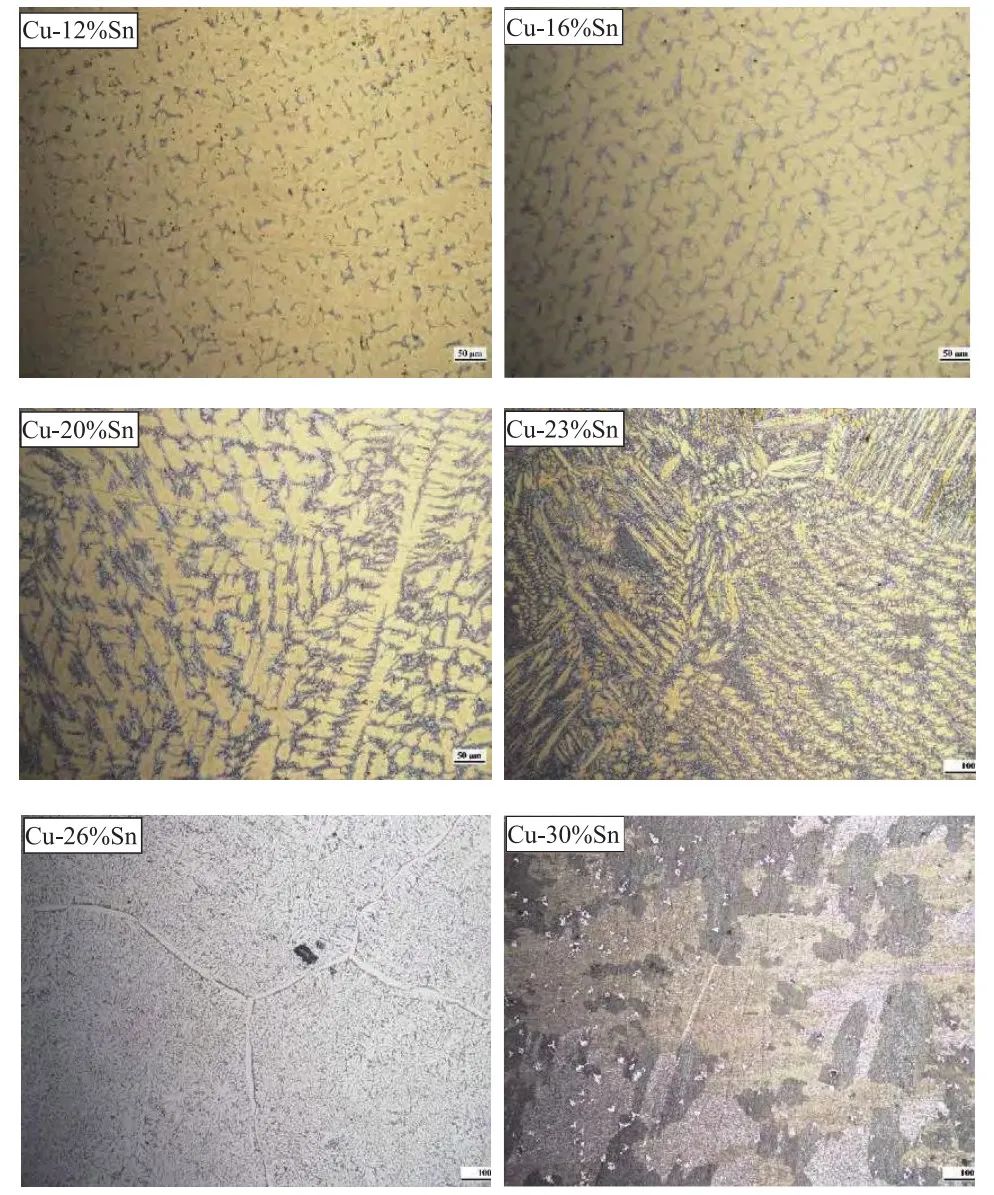

图7 不同锡含量的金相组织X200

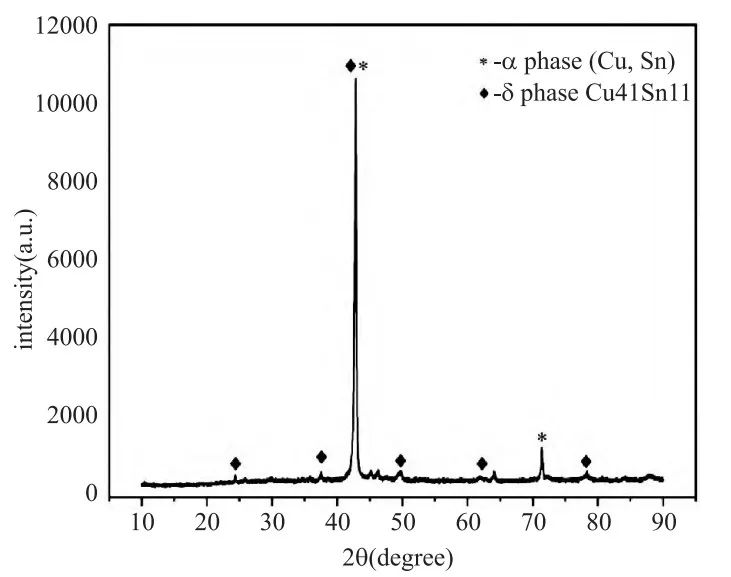

图8 含锡30%的试样物相标定

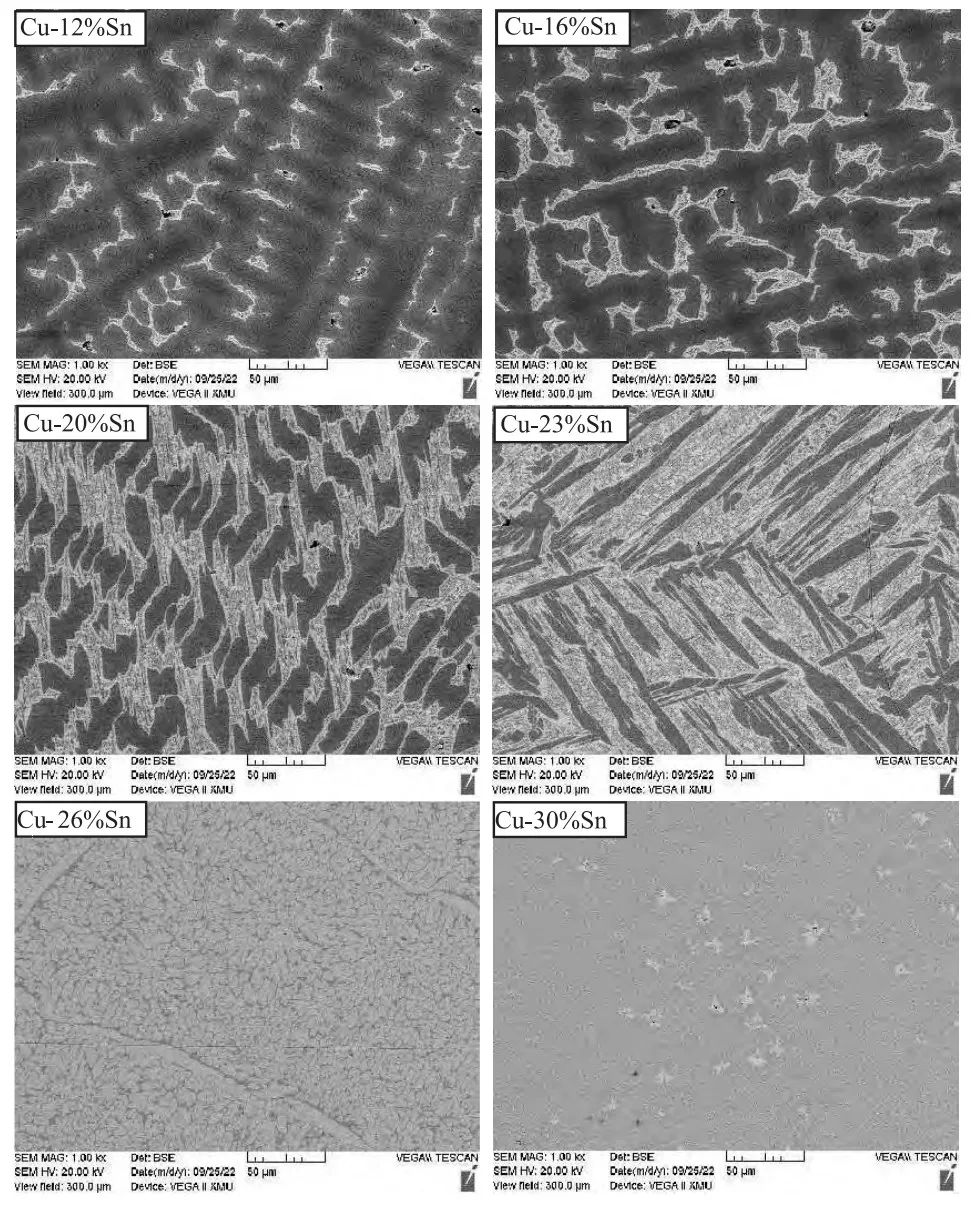

图9 不同锡含量的BSE图片x1000

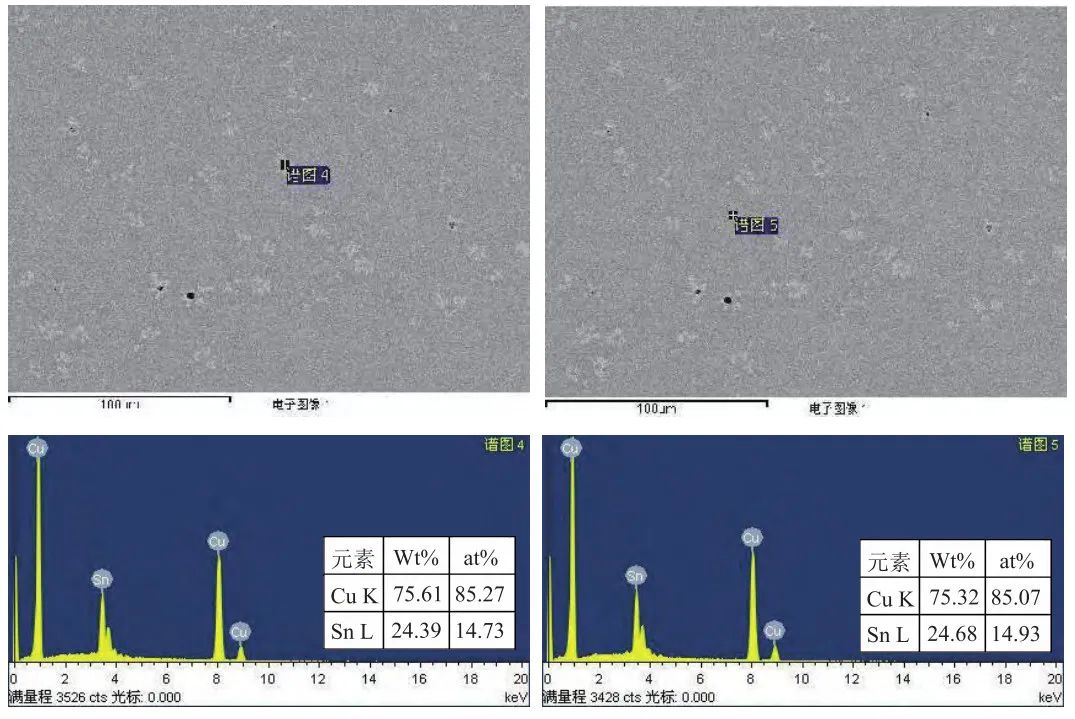

图10 含锡30%刻刀的EDS分析

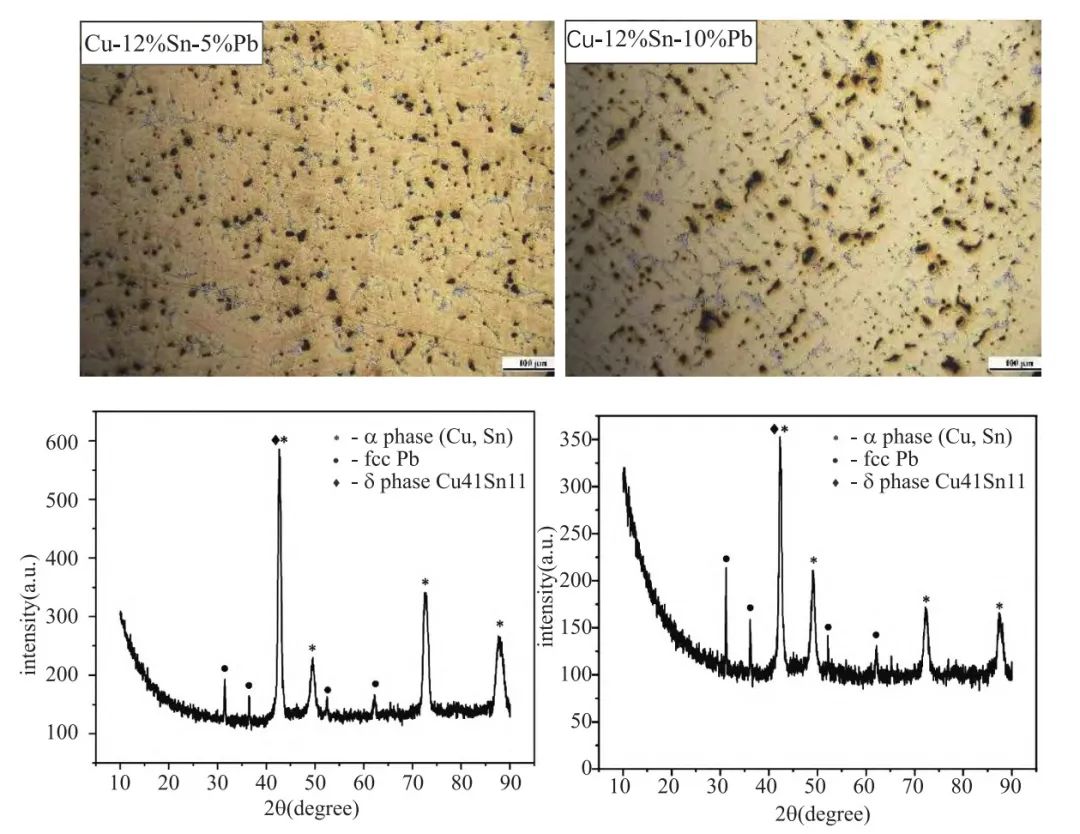

图11 不同锡含量的青铜板金相(X200)及XRD

[1]岳占伟,岳洪彬,刘煜.殷墟青铜器铭文的制作方法[J].中原文物,2012(4):62-67.

[2]中国青铜器全集编辑文员会.中国青铜器全集:第4卷[M].北京:文物出版社,1988:图版一六五.

[3]容庚.商周彝器通考[M].上海:上海人民出版社,2008:67-70.

[4]林已奈夫.神与兽的纹样学——中国古代诸神[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2016:160.

[5]杨欢,杨戬.商周青铜器铸后制铭工艺考证[J].汉江考古,2020(3):100-106.

[6]GETTENS R J. The Freer Chinese Bronzes[M]. Technical Studies:Volume Ⅱ. Washington:Smithsonian Publication, 1969:104.

[7]武汉大学中国高校哲学社会科学发展与研究中心,主编.海外人文社会科学发展年度报告(2011)[M].武汉:武汉大学出版社,2011:822-841.

[8]马承源.晋侯苏编钟[M]//上海博物馆集刊编辑委员会.上海博物馆集刊(7).上海:上海书画出版社,1996:1-17.

[9]李朝远.晋侯苏钟铭文的刻制与西周用铁问题[M]//四川联合大学历史系.徐中舒先生百年诞辰纪念文集.成都:巴蜀书社,1998:116-121.

[10]关晓武,廉海萍,白荣金,等.晋侯苏钟刻铭成因试探[M]//上海博物馆.晋侯墓地出土青铜器国际学术研讨会论文集.上海:上海书画出版社,2022:331-345.

[11]史本恒,宋爱平,张冲,等.山东邾国故城新莽铜度量衡器铭文的制作方式[J].四川文物,2022(4):77-87.

[12]陈建立,毛瑞林,王辉,等.甘肃临潭磨沟寺洼文化墓葬出土铁器与中国冶铁技术起源[J].文物,2012(8):45-53.

[13]李众.关于藁城商代铜钺铁刃的分析[J].考古学报,1976(2):17-34.

[14]张先得,张先禄.北京平谷刘家河商代铜钺铁刃的分析鉴定[J].文物,1990(7):66-71.

[15]马仁杰,崔剑锋,黄文新,等.宜昌万福垴遗址青铜器的科技分析及相关考古学问题[J].汉江考古,2019(5):121-130.

[16]孙淑云.博罗横岭山:商周时期墓地2000年发掘报告[M].北京:科学出版社,2005.

[17]张吉,崔本信,陈建立.南阳夏晌铺墓地出土青铜器的检测分析及相关问题研究[J].华夏考古,2020(5):35-45.

[18]吕良波.广州增城庙岭出土四件先秦铜器的科学分析[J].南方文物,2018(3):187-195.

[19]李洋,后加升,樊志威,等.随州文峰塔M1、M2出土金属器的科学分析[J].汉江考古,2014(4):91-108.

[20]韩炳华,崔剑锋.山西长治分水岭东周墓地出土青铜器的科学分析[J].考古,2009(7):80-88.

[21]华觉明.曾侯乙编钟复制研究中的科学技术工作[J].文物,1983(8):55-60.

[22]何毓灵.殷墟时期巫卜器具初探[J].考古学报,2018(2):165-181.

[23]赵铨,钟少林,白荣金.甲骨文字契刻初探[J],考古,1982(1):85-91.

[24]马强.宁夏彭阳县姚河塬遗址铸铜作坊区2017—2018年发掘简报[J].考古,2020(10):30-52.

[25]黄凤春,王龙明,唐斑,等.湖北随州叶家山M111发掘简报[J].汉江考古,2020(2):3-86.

[26]曾令斌,黄玉洪,余乐,等.湖北随州叶家山M28发掘报告[J].汉江考古,2013(4):3-57.

[27]蒋志龙,杨薇,杨新鹏.昆明市晋宁区金砂山墓地2015年发掘简报[J].考古,2021(3):18-34.

[28]万杨,杨帆,黄磊,等.云南个旧市石榴坝墓地第二次发掘报告[J].南方民族考古,2018(1):1-40.

[29]刘成基,吴海贵.广东广宁县龙嘴岗战国墓[J].考古,1998(7):45-59.

[30]王会田.山东淄博市临淄区国家村战国墓[J].考古,2007(8):11-21.

[31]黄德荣,戴宗品.云南个旧石榴坝青铜时代墓葬[J].考古,1992(2):131-137.

[32]刘侃.绍兴西施山遗址出土文物研究[J].东方博物,2009(2):6-22.

[33]王先福,王红星,胡雅丽,等.湖北枣阳九连墩M2发掘简报[J].汉江考古,2018(6):3-55.

[34]牟永抗.绍兴306号战国墓发掘简报[J].文物,1984(1):10-26.

[35]王大道,杨帆,马勇昌.云南元江县洼垤打篙陡青铜时代墓地[J].文物,1992(7):38-54.

[36]廖灵敏,黄宗玉,潘春旭,等.湖北枣阳市九连墩楚墓青铜器的材料学特征研究[J].考古,2008(8):68-75.

[37]刘建宇,肖梦雅,王璐,等.湖北宜城跑马堤墓地出土铜器的科学分析研究[J].文物保护与考古科学,2018(3):114-125.

[38]罗武干,秦颖,黄凤春,等.湖北荆门左塚楚墓群出土金属器研究[J].汉江考古,2006(4):73-81.

[39]孙淑云.云南个旧石榴坝青铜时代墓葬出土的铜刻刀分析鉴定报告[J].考古,1992(2):182-183.

[40]崔剑锋,杨勇,朱忠华.云南陆良县薛官堡墓地出土铜器的金属学分析及相关研究[J].南方民族考古,(17):115-127.

[41]中国机械工程学会铸造专业学会.铸造手册:第3卷铸造非铁合金[M].北京:机械工业出版社,1993.

[42]叶学贤,贾云福,周孙录,等.化学成份、组织、热处理对编钟声学特性的影响[J].江汉考古,1981(S1):26-36.

[43]杨欢.美国佛利尔艺术馆藏商代青铜器含铅量分析研究[J].江汉考古,2017(3):130-136.