留园前身:破解榆绣园的来历悬疑

今日所称之“留园”,其历史渊源颇为深厚,拥有诸多前身,其中明代官员徐泰时所建之“榆绣园”,地位尤为重要。然而古籍鲜见专门论述“榆绣园”此名源起的篇章。园林主人造园时,多会作序以表明心志,如白居易所著《庐山草堂记》、苏舜钦所写《沧浪亭记》,皆为典型例证。徐泰时却未留下只言片语,致使后人难以探寻园名背后的深刻意蕴。

笔者遍翻古籍,发现“榆绣”是对刘禹锡的致敬之作,其蕴含的精神内涵深邃悠远。鉴于相关文献资料的缺失,本文将从物证、动机、人证三个维度展开探索,尝试解开这一历史谜团。在此过程中,我们不仅能深切体会到徐泰时跌宕起伏人生中的坚守与矛盾,更能感受到他与刘禹锡之间跨越时空的隔代相映。

《唐诗类苑》卷第三十七“水部”明 张之象 辑

赵应元 编次 万历时期 曹仁孙 校刊本 日本内阁文库藏

明代江南园林盛行“以小见大”的造园理念,园内的一池一石,皆被赋予隐喻天地的深意。徐泰时的榆绣园,极有可能源自刘禹锡的《游桃源一百韵》中“喧喧车马驰,苒苒桑榆夕。共安缇绣荣,不悟泥途适”的诗句。

1物证:桃花源般的满园花木

提及“桃花源”,人们往往会联想到满地桃花、落英缤纷的场景,误以为其中仅有桃树,别无其他花草。实际上,陶渊明在《桃花源记》中描述的桃花源,并非如此单一,只是在入口处布满桃树,时则一路繁花,原文写道:

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷……土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

由此可见,桃源虽以桃林闻名,但其中还容纳了芳草、桑竹等多种植物。世外桃源的本质,是与世隔绝、未受战乱侵扰的理想社会,并非仅仅依靠栽种桃树就能营造出那种意境。例如明代才子唐寅在桃花坞建造的桃花庵,其原址本是宋代官员章粢父子的别墅,后来荒废成为蔬圃,唐寅取其桃源之意境,而非追求栽满桃花的实景。

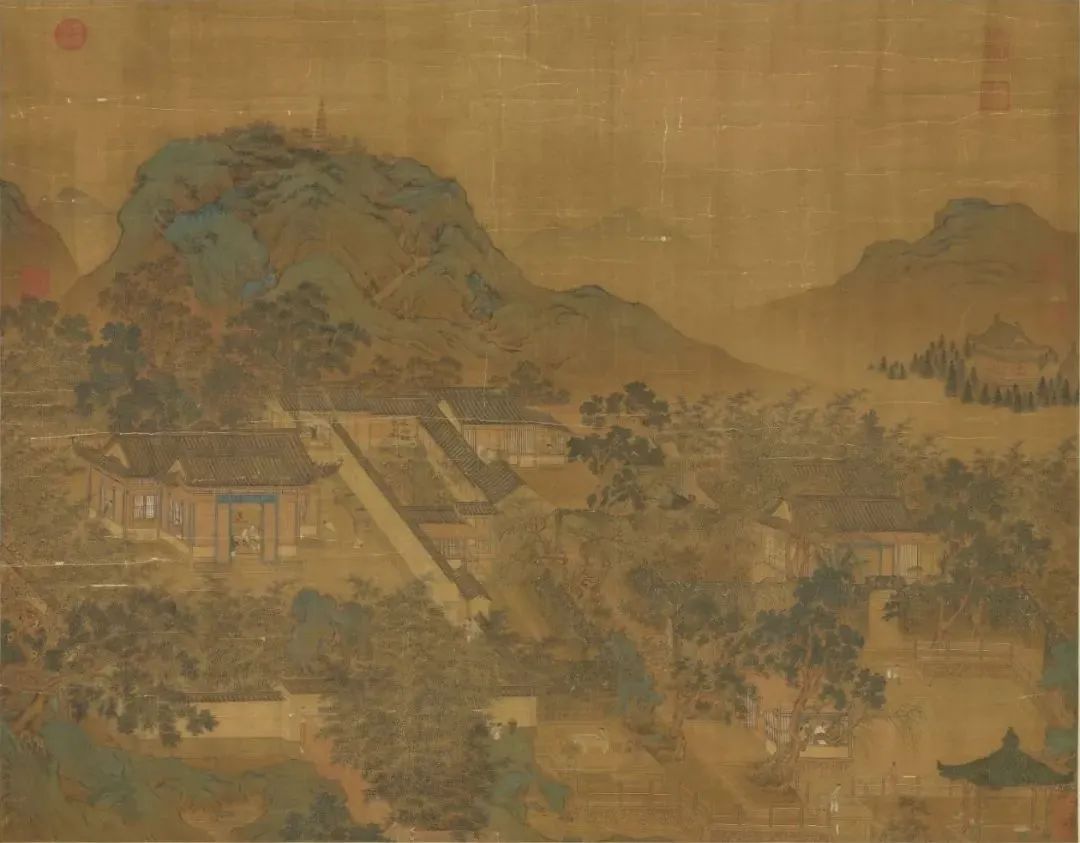

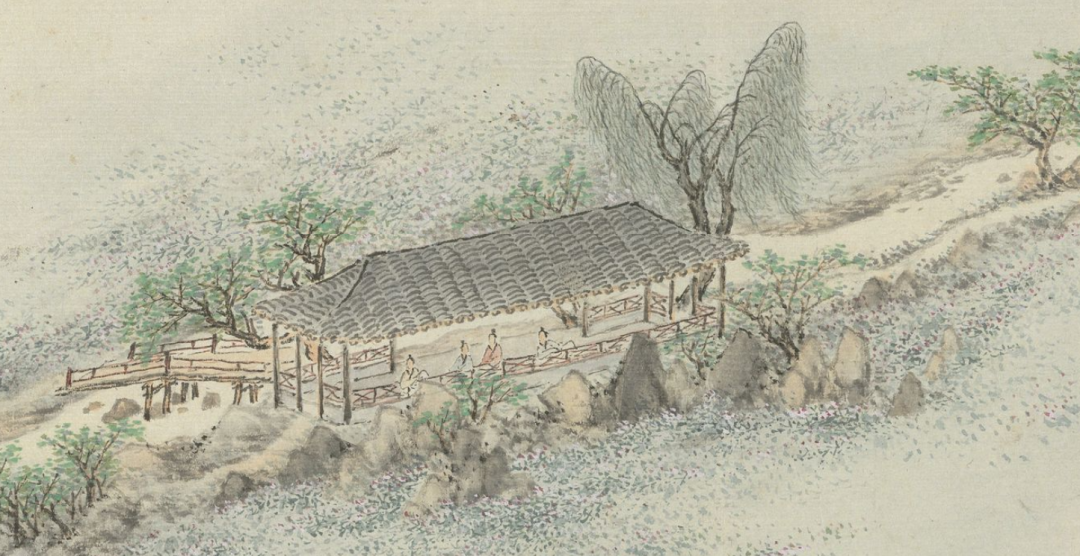

《桃花源图》(局部)仇英 明 波士顿美术馆藏

关于榆绣园内部的布置,徐泰时的好友江盈科在参观完毕之后,欣然写下一篇记录的文章,让我们百年之后仍可一窥其中的布置:

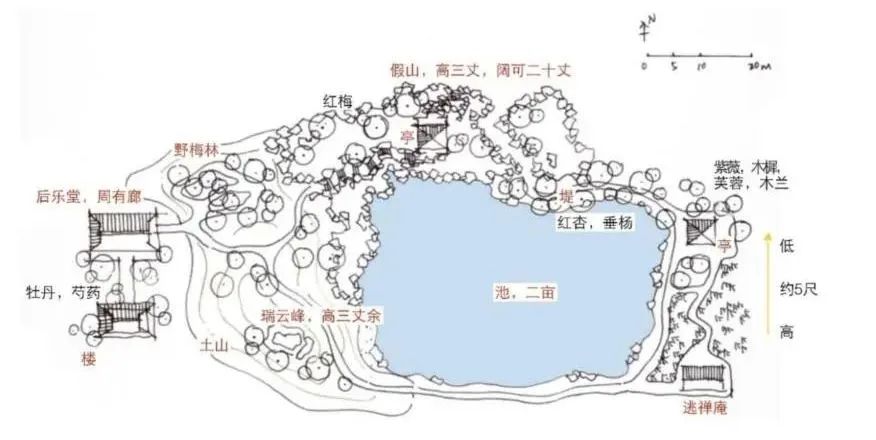

楼之下,北向左右隅,各植牡丹、芍药数十本,五色相间,花开如绣。其中为堂凡三楹,环以周廊。堂墀迤右为径一道,相去步许,植野梅一林,总计若干株。径转仄而东,地高出前堂三尺许,里之巧人周丹泉为垒怪石,作普陀、天台诸峰峦状。石上植红梅数十株,或穿石出,或倚石立,岩树相得,势若拱遇。其中为亭一座、由径右转,有池盈二亩,清涟湛人,可鉴须发。池上为堤,长数丈,植红杏百株,间以垂杨,春来丹脸翠眉,绰约交映。堤尽为亭一座,杂植紫薇、木樨、芙蓉、木兰诸奇卉。亭之阳,修竹一丛。

徐泰时在布置榆绣园时,为致敬桃花源,对花草树木的栽种极为重视。园内不仅种植了牡丹、芍药、紫薇、芙蓉等各类花卉,还有梅树、杏树、柳树等多种植被,更有一丛翠竹点缀其间。徐泰时的女婿范允临曾称赞道,“归而一切不问户外,益治园圃。”此处的“圃”,指的是种植果木瓜菜的园地。苏州园林的主人大多注重山水布局,叠山理水,费心斟酌馆堂楹联。对园内花草也颇为关注,但徐泰时能被评价为“益治园圃”,足见他在园艺方面投入了大量心血,也彰显出他打造世外桃源的意图,这成为榆绣园命名与桃花源相关的第一重物证。

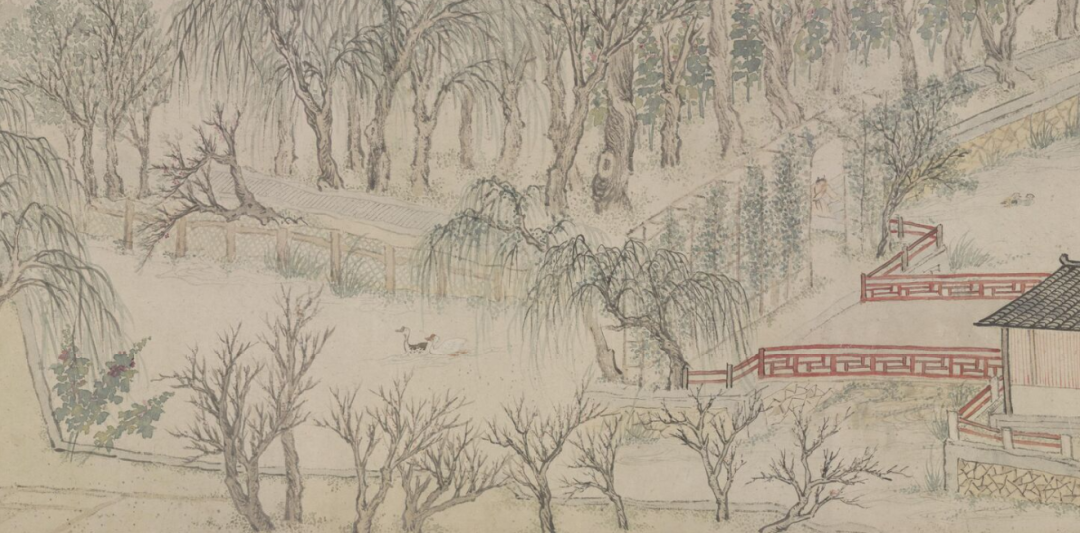

《园林清课图》仇英 明 台北故宫博物院藏

第二重物证是徐泰时特意移栽数株野梅,种植在厅堂之外。徐泰时出身“直塘徐氏”,家族兴旺,富甲一方,拥有雄厚的财力购买名贵梅树,闻名遐迩的光福梅树本应是首选。然而,他却对野梅情有独钟,将其栽种在日常起居之处,以便早晚都能观赏。这种对野趣的追求,透露出其追寻“世外桃源”的倾向。这背后或许与明代中期兴起的山人群体有关,他们并非真正隐居山野之人,而是对社会化生活有着强烈的拒斥感,将更多精力投入到日常起居之中。

园内植被数量众多,是榆绣园模仿桃花源的第三重物证。住宅楼前,牡丹、芍药数十株,争奇斗艳;厅堂小路边,野梅成林,不计其数;假山之上,红梅数十株,相映成趣;长堤上,百株红杏树与垂柳相间,景致迷人;堤旁亭中,紫薇、木樨、芙蓉、木兰等珍奇花卉混杂种植;亭子南面,一丛修长的竹子,增添几分雅致。植被品种丰富、数量繁多,明显是在模仿《桃花源记》中“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美”的描述。

《求志园图》(局部)钱穀 明 故宫博物院藏

以上三重物证,层层递进,逐步揭开了榆绣园命名之谜。花木毫无疑问是苏州古典园林的必需品,但是一般认为其重要程度明显低于山石、水榭、楹联等内容,徐泰时可以忍得住寂寞,不为自家花园写表志,却舍得亲自动手经营园中花木,园内的满园花木,并非为了炫耀财富,而是徐泰时对桃源意境的深情表达。

2动机:刘禹锡精神的隐秘致敬

破解历史谜题,不仅需要充足的实物证据,还需深入探寻背后的动机,只有这样,才能构建完整的逻辑链条,避免出现错误判断。在探究榆绣园名由来时,徐泰时的内心动机是不容忽视的关键因素。

古往今来,诗文中带有“榆绣”二字的作品并不罕见,如宋代学者闻人祥正所写“长眉画了绣帘开,榆火新传蜡炬来”。苏州园林以山水花木为特色,注重营造自然之美,强调园内植被的布置。仅从园名以及徐泰时“益治园圃”的行为,无法直接推断出他与刘禹锡之间的关联。

《分门纂类唐宋时贤千家诗选》卷第十六“宫室门”南宋 刘克庄 编 康熙四十五年扬州诗局刻楝亭藏书本

美国国会图书馆藏

破解谜题的关键在于刘禹锡写作这组诗歌时的人生际遇,如果能够与徐泰时的生命曲线两相对照,背后的寓意则近乎于不言自明。《游桃源一百韵》是刘禹锡在被贬朗州(今湖南常德)期间创作的长篇五言诗。当时,刘禹锡因参与永贞革新失败,遭受守旧势力的打压,被迫远离长安,被贬为朗州司马。在这一时期,他经历了政治挫折和人生困境,内心充满对现实的不满以及对理想的执着追求。他通过游览传说中的所谓桃源,试图在自然与神话中寻求精神慰藉,同时也对现实的残酷进行深刻反思。

刘禹锡在游览桃源遗迹时,表面展现道家的隐逸思想,表达对理想世界的向往,但在其内心深处,依然洋溢着浓厚的儒家精神,充满着齐家治国平天下的宏大愿景。以“榆绣”二字的出处诗句为例:

喧喧车马驰,苒苒桑榆夕。

共安缇绣荣,不悟泥途适。

前两句通过动态的“车马驰”与静态的“桑榆夕”形成鲜明对比,将人们对富贵喧嚣的追逐与静谧的衰老之景并置。后两句笔锋一转,“缇绣”指贵重的丝织品。“泥途适”源自《庄子・秋水》中的“曳尾涂中”典故,字面意思是“拖着尾巴在污泥中爬行”,比喻在污浊的环境中苟且偷生或安于贫贱的生活态度。通过“缇绣荣”与“泥途适”的对比,展现出一种宁可坚守高贵气节,也不愿委屈求全的品质。

《南华真经注疏》之十九“外篇秋水第十七”西晋 郭象 著 唐 成玄英 著 正统道藏本

刘禹锡在不得志时,依然保持积极乐观的心态。表现在逆境中的顽强斗志,刘禹锡还有很多经典之作,例如古人见到秋天,常有悲伤之感,刘禹锡却能独辟蹊径,写出“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”的豪迈之句。他不喜欢“穷则独善其身”的消极应对,而是要奋起直追,哪怕身处低潮,依然斗志昂扬。

表面上,他向屈原、陶渊明等前辈学习,通过诗文构建理想中的桃源,看似消极避世,颇有“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”的隐士风范。但实际上,他始终是一位儒家门徒,秉持入世济民的理念,即便历经千难万险,也绝不改变初心。

《画郊园十二景册(就花亭)》(局部)沈士充 明 台北故宫博物院藏

徐泰时在榆绣园建成前也面临着类似的局面。徐泰时自万历八年(1580年)考中进士后,便兢兢业业地为皇家修建各类园林工程。由于他工作成绩突出,多次受到朝廷的表扬,还得到皇帝的赞许。在短短数年内,他的官职从正六品的“工部营缮主事”晋升为正四品的“太仆寺少卿”,仕途可谓一帆风顺。

命运无常,徐泰时突然遭到御史弹劾,被指控“受贿匿商”。万历十七年(1589年),他回籍等待审查,最终在万历二十一年(1593年)二月正式接到罢职通知,多年的努力付诸东流。回顾自己的工作经历,徐泰时自觉恪尽职守,不仅不辞辛劳地亲临工程一线监督进度,还冒着得罪人的风险,裁汰冗余人员,为朝廷节省开支。或许正是因为他太过尽职尽责,无意间触动了他人的利益,才遭到他人的攻击,最终在官场失意。

《清明上河图》(局部)仇英 明 辽宁省博物馆藏

时至今日,徐泰时罢职的具体原因已难以确切考证。朝廷拖延四年才给出审查结论,这一事实从侧面反映出事件背后复杂的政治纠葛。如果有明确的证据,理应无需如此漫长的查核时间。徐泰时心中充满不甘,认为自己是朝政冲突的牺牲品,这也使得他更加坚定了重返朝堂的信念。正是在这种心境下,他与刘禹锡产生了强烈的共鸣,甚至以“榆绣”二字为园名。

3人证:后乐堂中的儒道襟怀

如此充沛的物证与动机之外,我们还找到了若干处人证,可以组成一个逻辑闭环。首先出场的证人是江盈科,他在《后乐堂记》中写到:

太仆卿渔浦徐公解组归田,治别业金阊门外二里许。不佞游览其中,顾而乐之,题其堂曰后乐堂,盖取文正公记岳阳楼义云。

“后乐堂”之名,源自范仲淹《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。这一命名,充分表明徐泰时不肯安于现状、不愿归隐田园,依然怀有出山济世的志向。这篇《后乐堂记》很可能是在徐泰时的请求与嘱托下创作的,此类事例在历史上并不少见。范仲淹未曾亲临岳阳,却写下了千古名篇《岳阳楼记》;齐云楼落成时,吴文英也受邀为之题词。

留园 五峰仙馆(原后乐堂)图源:苏州旅游官微

从后来的榆绣园规模来看,后乐堂是其中的主体功能建筑,任何一个有园林修养的文人都不会马虎对待,更何况是在北京城负责署理皇家工程的徐泰时?难以想象,江盈科的署名,没有得到徐泰时的授意。除了记述堂名的由来,江盈科在文章中还描绘了徐泰时的生活状态与精神风貌:

渔浦公膂力方壮,容鬓未凋,投闲清时,窜伏林壑,每对不佞语及时事,未尝不张目奋髯,若有所触发而不平者。则兹堂之乐,安知非有所托,以寄其忧世之志者耶?世有推毂公者,出而调剂黎氓,将乐不在堂,在四方矣。嗟嗟!庙堂忧君,江湖忧民,此文正之言,矣渔浦之志也。故谓公一于乐而忘天下之忧,非知渔浦者也。

“渔浦公”是对徐泰时的尊称,“膂力方壮,容鬓未凋,投闲清时,窜伏林壑”描述了他正值壮年、身体强健,却隐居山林的境遇。“每对不佞语及时事”的细节描写,以及“张目奋髯”的神态刻画,生动展现出他内心的波澜起伏,形成了隐居表象与忧国忧民本质的强烈反差。“世有推毂公者,出而调剂黎氓”,则体现出徐泰时牵挂朝堂、心系百姓,随时准备出山为天下苍生谋福祉的高尚情怀。

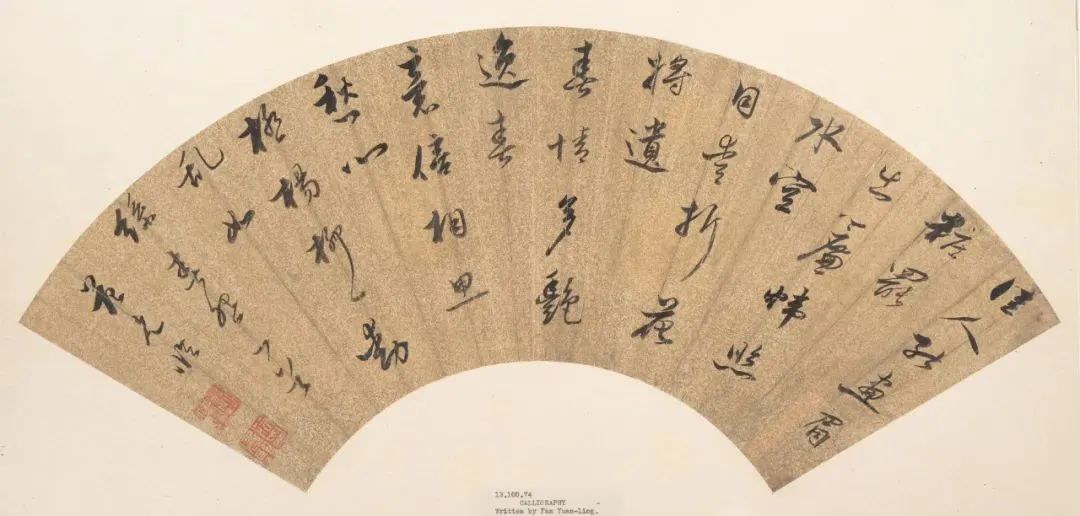

范允临像 《吴郡名贤图传赞》清道光 顾沅辑刻

另外一位重要的证人则是他的女婿,一代江南名士范允临。外人对徐泰时的内心世界可能了解不够深入,但身为女婿的范允临,应当更能贴近他的内心。翁婿之间的私下交流,往往更能反映出一个人的真情实感。范允临在撰写岳父的生平事迹时,曾提到:

公饮可一斗而醉二参。酒后耳热,歌呼呜呜曰:人皆谓我老孝廉,而我已进贤冠;人皆谓我青毡死,而我幸已得金紫。人生如驹过隙耳,吾何不乐哉!

书法 范允临 明 大都会艺术博物馆藏

“孝廉”是明代对举人的尊称,“谓我老孝廉”意思是说别人认为他顶多只能考中举人;“进贤冠”是古时朝见皇帝时所戴的礼帽,“我已进贤冠”表明徐泰时考中进士后,得以面见君王。“青毡”代表清寒贫困的生活,“谓我青毡死”指别人认为他会穷困潦倒一生;“金紫”即“金印紫绶”,代指高官显爵,“我幸已得金紫”则体现出徐泰时当上了高官。“吾何不乐哉”看似高呼快乐,实则蕴含着无尽的哀伤,他感叹自己无法实现心中的抱负,不能为百姓发声,展现出人生的无奈与命运的无常。

最后一位需要出场的证人,则是刘禹锡。他的时代早于徐泰时,如何又能作证?只因为,刘禹锡后来到苏州担任刺史,其在离开前作《别苏州》:

流水阊门外,秋风吹柳条。

从来送客处,今日自魂销。

《刘梦得文集(刘宾客集)》卷第八“律诗”

唐 刘禹锡 撰 四部丛刊景宋本

刘禹锡将宦海浮沉的感慨寄寓于苏州城的一水一柳,让地理空间的告别成为审视人生漂泊的镜像。有趣的是阊门离留园的直线距离不到2.5公里,恐怕徐泰时在吟咏刘禹锡的这首佳作时,不自觉间会与其产生共鸣。

《休园图》(夏)王云 清旅顺博物馆藏

苏州人极为热爱刘禹锡,将其与韦应物、白居易并称唐代“苏州三杰”,并建“三贤堂”纪念;刘禹锡还被列入“五百名贤祠”中,赞语称其“政擢贤良,学通经史”;苏州地方志中也多有记载,将之列为“名宦”。

徐泰时却没有刘禹锡这般幸运,他终究未能等到再次复出的机会,只能将满腔愁绪寄托在榆绣园的享乐之中,每日沉醉于“声色犬马”。幸好有友人江盈科和女婿范允临的理解,才让后人得以了解他纵情背后的辛酸与无奈。

结 语

通过上面三重证据的论述,榆绣园的名字来自于刘禹锡的诗句。仔细回顾探秘过程,还有两点额外的收外。第一,留园是留园最后的名称,但不是留园唯一有价值的名称,榆绣园作为苏州园林中体现儒家精神的名称,其内涵丰富,名称典雅,对当代人取园林名称给了很多启发。第二,园林的核心思想是道家思想,但道家思想不是中国古典园林唯一的思想,榆绣园中,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,达则兼济天下,穷则不独善其身的精神,也是今人探索苏州古典园林精神广泛性、丰富性的一个重要案例。