涪陵小田溪墓群2021年度考古发掘收获

字号:T|T

2025-04-02 15:22 来源:重庆考古

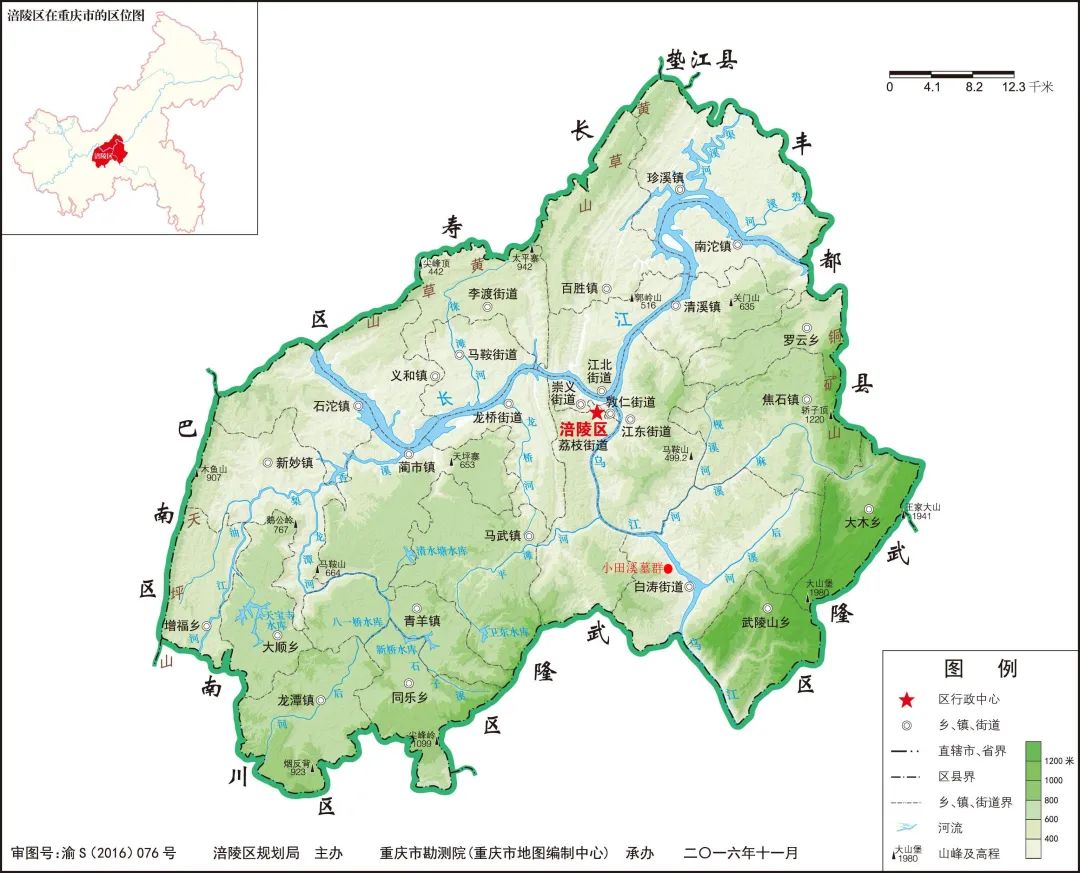

小田溪墓群位于乌江西岸的一二级台地上,东连中堡,南隔村级公路与高堡坡地相靠,北抵网背沱村。遗址台地地势平缓,以乡村公路为界分为两部分,公路以北为坡地,公路以南属于小田溪冲积形成的平地(图一)。

遗址所在地白涛街道,位于涪陵区东南部,乌江穿城而过,距离涪陵城约20公里,这里自然资源丰富、商贸流通繁荣,历来是涪陵东南部重要的物资集散地,素有“千里乌江第一镇”的美称。白涛镇沿江多缓坡台地,自然条件较好,土壤肥沃,适合人类繁衍生活。乌江西岸自南向北分布着陈家嘴、小田溪、网背沱这三个遗存。遗存被溪流和山坡隔断,彼此之间既相对独立又有内在联系。三处遗存文化内涵丰富,时代以先秦至战国秦汉为主,晚期遗存较少见。

小田溪墓群为重庆市级文物保护单位,是一处重要的巴人高等级墓葬群。该遗址发现于20世纪70年代,1972年至2007年,四川博物院和重庆文物考古所先后对遗址开展6次发掘,发掘面积5500平方米,清理战国晚期至西汉早期贵族墓葬20座。

为配合“考古中国—川渝地区巴蜀文明进程研究”项目,2021年3月,重庆市文化遗产研究院(现更名为重庆市文物考古研究院)对小田溪墓地开展考古发掘工作。本次发掘分为两个阶段:

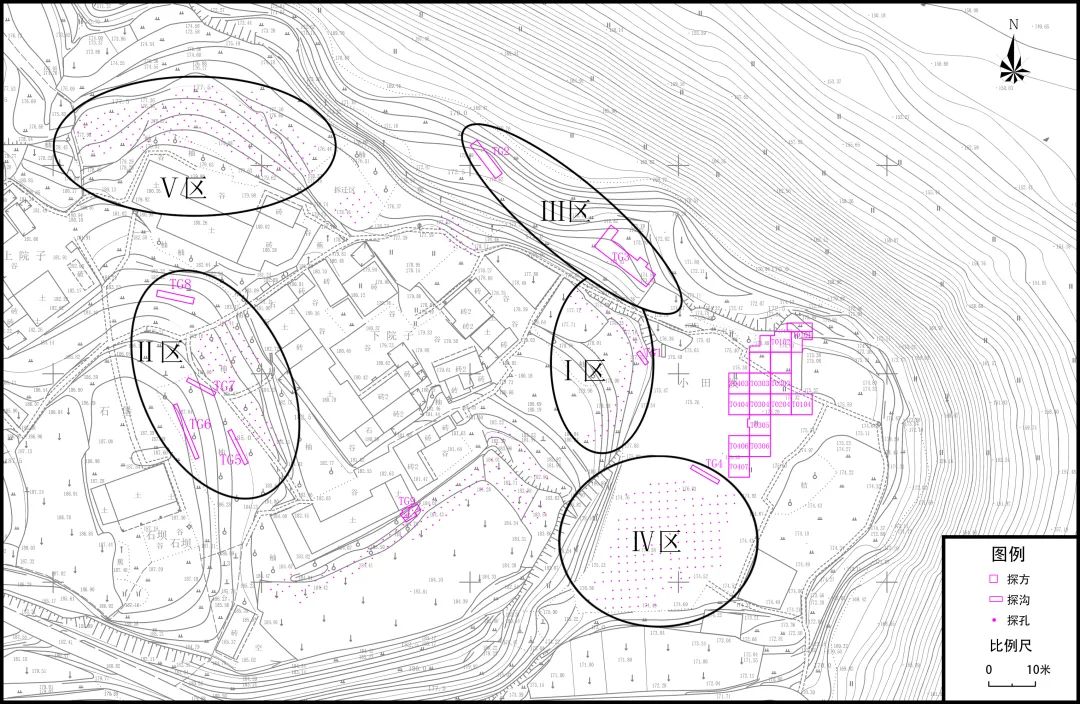

第一阶段为调查勘探阶段。我们结合既往考古资料,选取了五个区域进行勘探和试掘,分别是周家下院东部(Ⅰ区)、石堡(Ⅱ区)、豆腐坊(Ⅲ区)、油房(Ⅳ区)、新田坎(Ⅴ区)等区域。由于小田溪人类活动频繁,耕土下均有较厚的建筑垃圾,勘探效果均不理想。因此工作队采取布设探沟的方式,在石堡布设探沟5条,周家下院布设探沟1条,豆腐坊布设探沟2条,油房布设1条,完成重点勘探2000平方米(图二)。

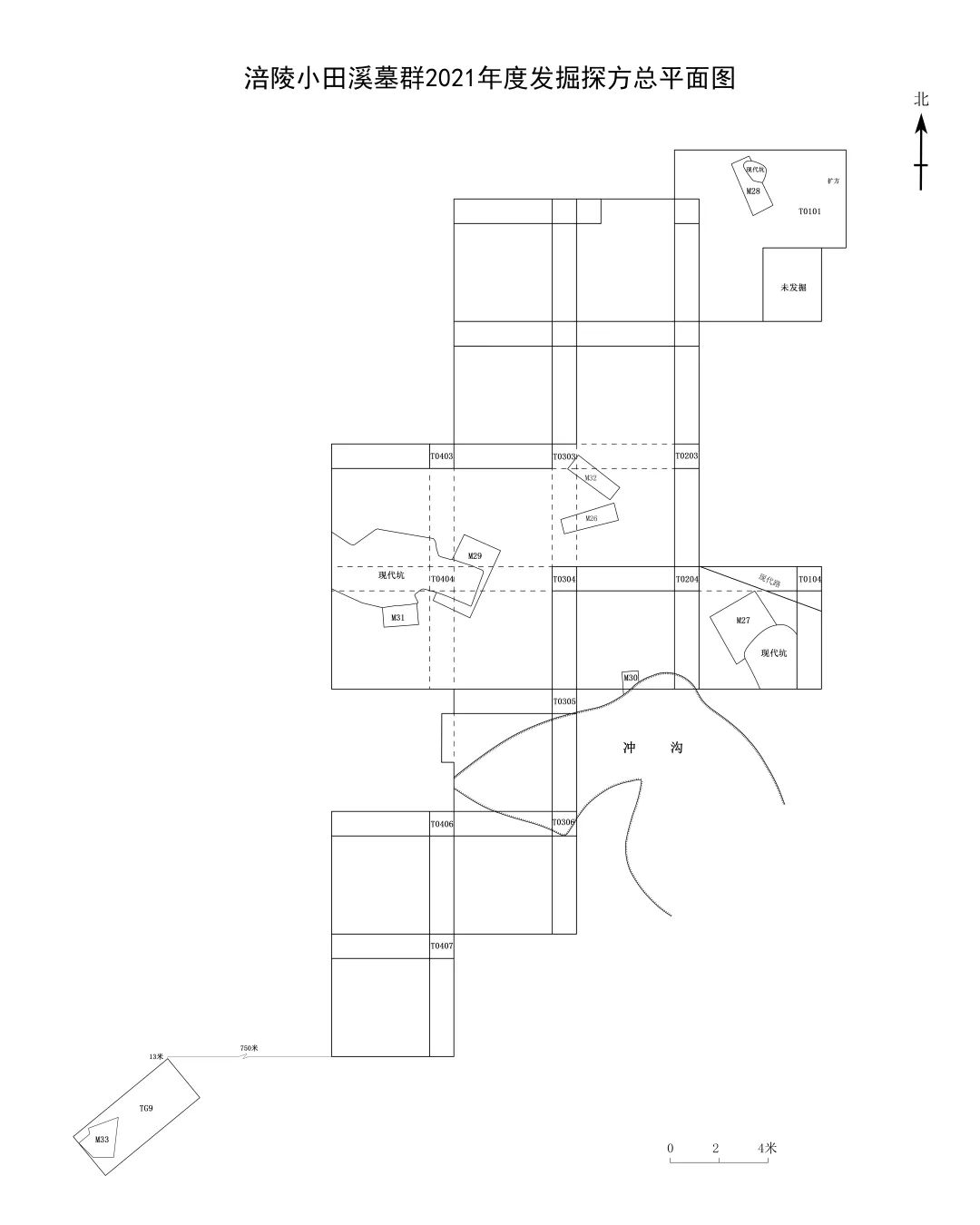

第二阶段为田野发掘阶段。本次发掘工作自2021年3月23日开始,6月底结束,共布设5米×5米探方14个,发掘面积300平方米(图三)。共清理墓葬8座,编号沿用历年墓葬发掘编号,编号M26~M33。除M33为岩坑墓外,其余均为竖穴土坑墓。

土坑墓 7座。大多被晚期人类活动破坏,仅存墓底部分。

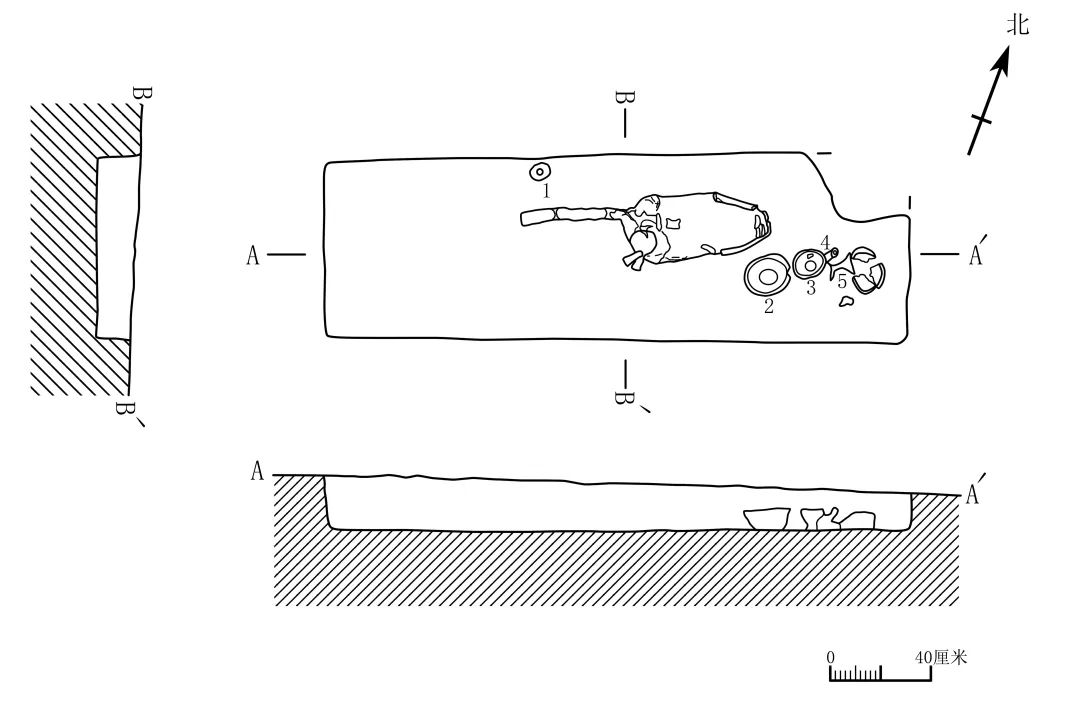

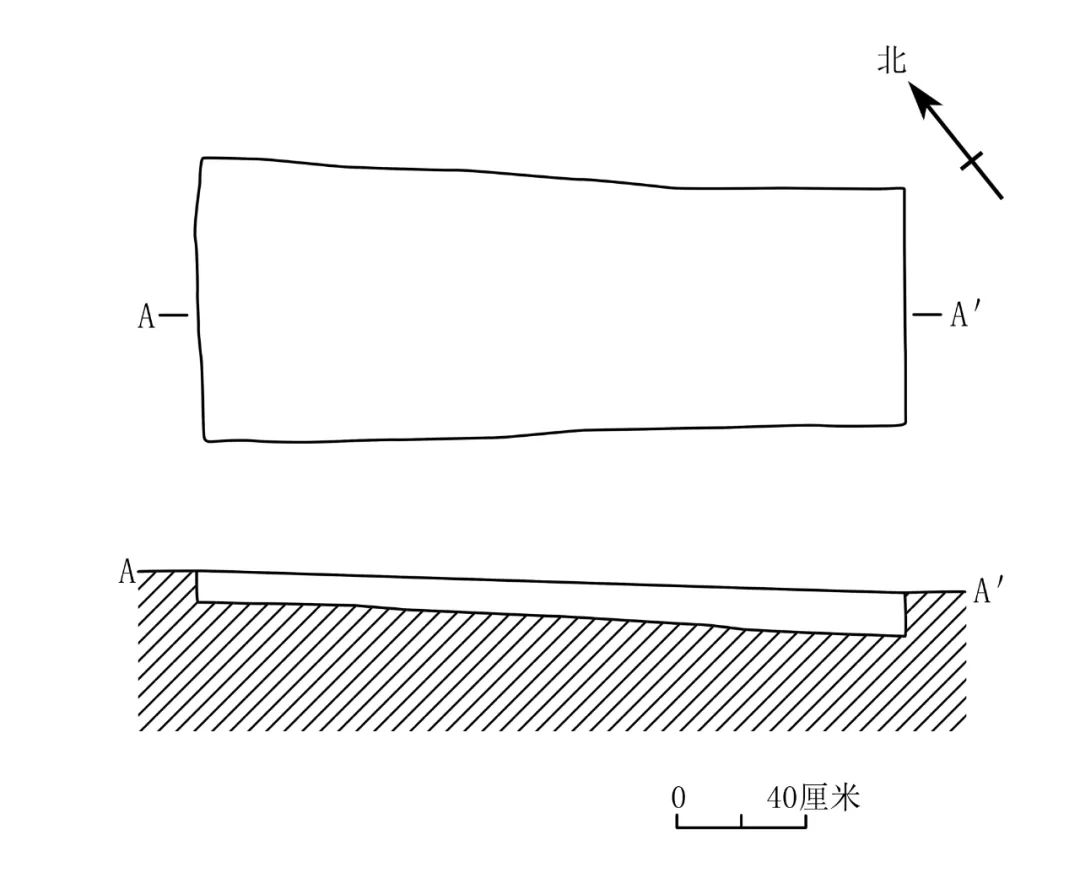

该墓平面呈长方形,墓向为69°。墓圹四壁被自然冲刷及人类取土烧砖破坏,仅残存墓底部,墓东北角被后期破坏不存。墓圹长约2.32米,宽约0.50~0.72米,口底相若。墓坑残深0.15~0.22米。从墓底北部残留的一段棺板痕迹判断,M26应有木棺一具。墓底保留人骨一具,仰身直肢,盆骨、下肢骨均能较好分辨,肋骨、头骨保存较差。根据下颌骨粗壮度初步判断为男性个体,年龄约在25~30岁。出土随葬品5件,均为陶器,器物类型有罐、豆、盂等,大多放置于墓主头侧(图四)。

图四 M26平剖面图

1、4、5.陶豆 2.陶盂 3.陶罐

陶盂 1件。M26:2 已修复。泥质灰陶,侈口,圆唇,折沿,鼓肩,弧腹,平底,素面。口径19.6、腹径20、底径10、高10.6厘米(图七,1)。

陶罐 1件。M26:3 仅存底部及部分腹部。泥质褐陶,外裹黑衣,弧腹,平底。腹中部饰两道凸弦纹。底径9.6、残高10.4厘米(图七,2)。

陶豆 3件。M26:1,仅存部分豆底。泥质灰陶。喇叭形底座,内部中空,素面。底径9.6、残高4.5厘米(图七,5)。M26:4,部分腹部残缺。泥质灰陶,直口,圆唇,斜直腹,豆盘外壁饰有一道凸弦纹,圆筒细柄,内部中空至中上部,喇叭形底座,底座有两道凸弦纹。底径8、高13厘米(图七,4)。M26:5,已修复。泥质灰陶,敞口,圆唇,斜直壁,浅折盘,圆柱柄,内部中空至中上部,覆钵状底座。豆盘与豆柄相交处饰有一道凸弦纹,内壁有制作痕迹。口径14.8、底径8.3、高11.8厘米(图七,3)。

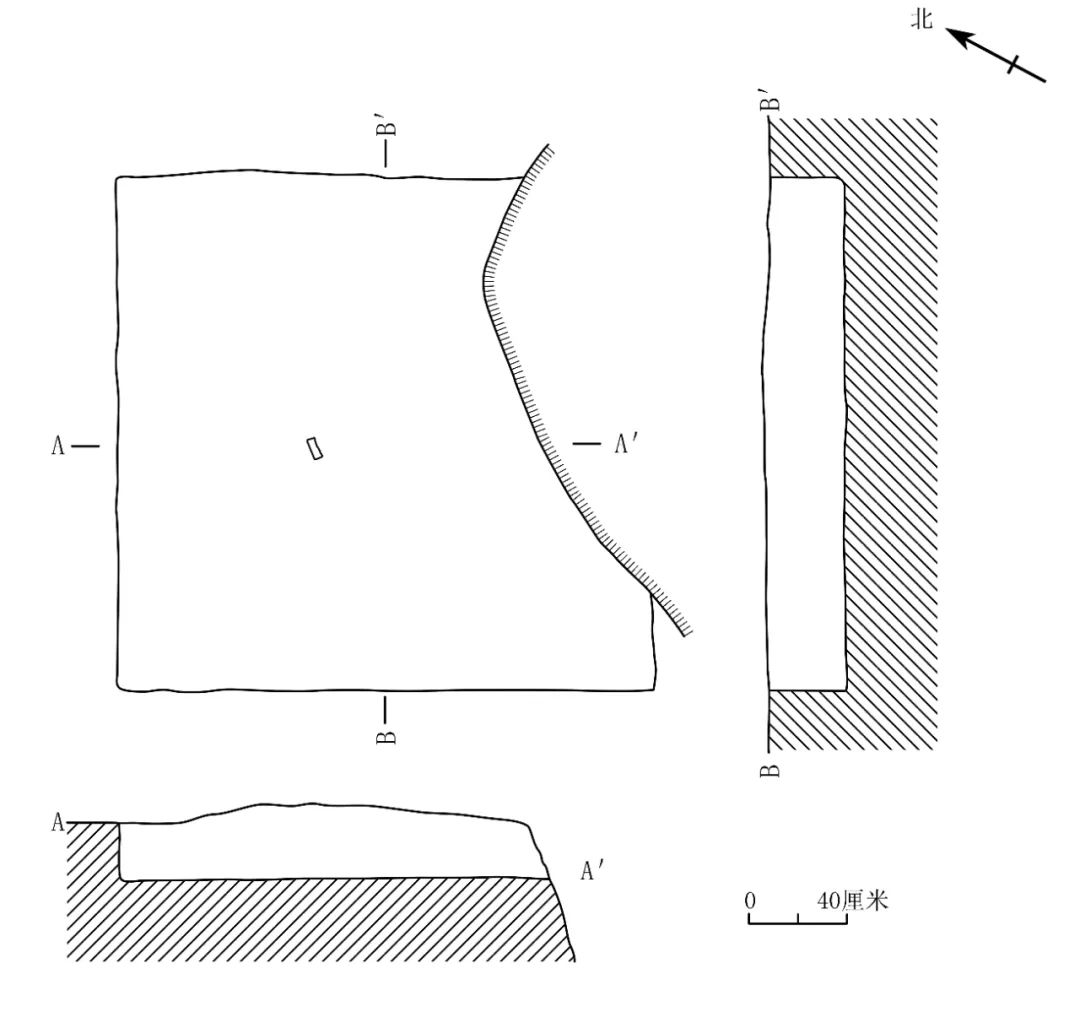

该墓平面略呈方形,墓向63°。墓葬晚期被破坏,东北角被毁。墓圹长约2.2米,宽约2.1米。口底相若,墓坑残深0.21~0.3米。墓底东部仅发现残缺的人骨一节和棺木漆皮少许,由于晚期被毁,不见随葬品(图五)。

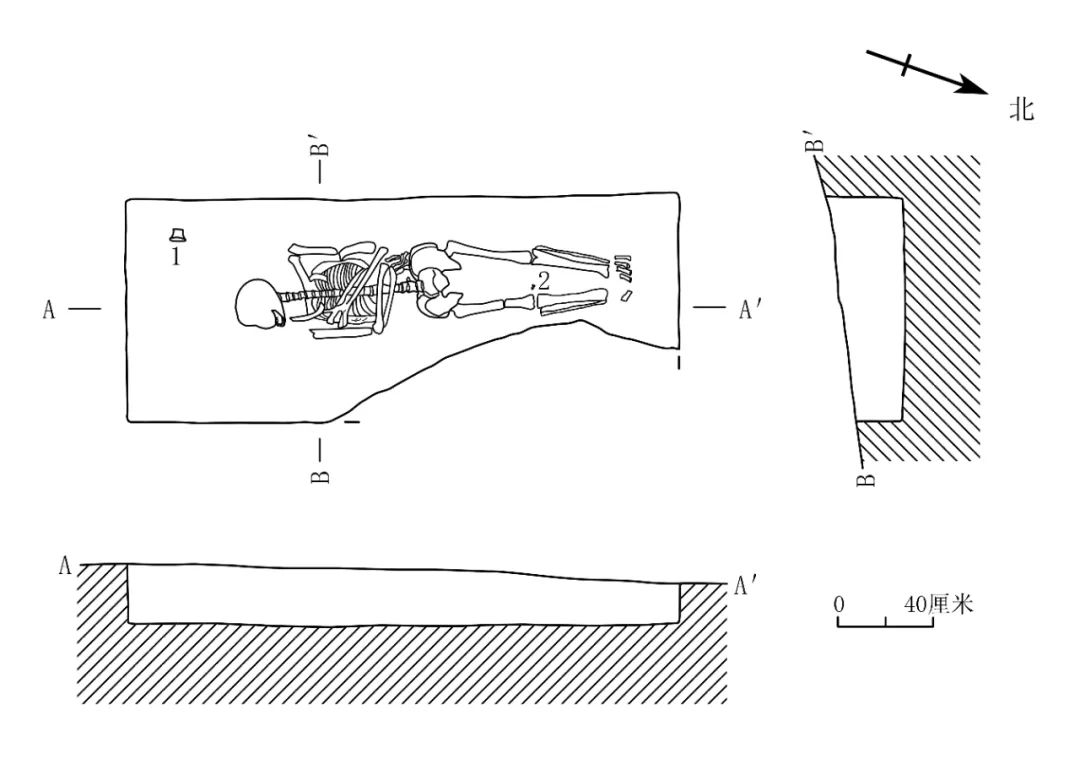

该墓平面呈长方形,墓向为161°。墓圹四壁被自然冲刷及人类取土烧砖破坏,仅残存墓底部,墓东北部被晚期坑破坏。墓圹长约2.32米,宽约0.52~0.94米,口底相若。墓坑残深0.16~0.32米。未发现棺椁痕迹。墓底保留人骨一具,仰身直肢,右手骨抱左腰下,左手骨放至右胸处,头骨向东偏,保存较为完好。出土随葬品2件,分别为陶器和料器,其中陶豆放置于墓主头侧,料管放于墓主双腿间(图六)。

图六 M28平剖面图

M28:1 陶豆。仅存部分豆柄及底。泥质灰陶。圆柱形高柄下联喇叭形底座,内部中空,素面。底径7.2、残高6厘米(图七,7)。

M28:2 料管。完整。泥质灰陶,直口,呈直筒状,内部中空,截面呈圆形。厚0.1、底径0.7、高1厘米(图七,6)。

1.陶盂(2021FBXM26:2) 2. 陶罐(2021FBXM26:3) 3-5、7. 陶豆(2021FBXM26:5、2021FBXM26:4、2021FBXM26:1、2021FBXM28:1) 6.料管 (2021FBXM28:2)

该墓平面呈长方形。墓圹四壁被自然冲刷及人类取土烧砖破坏,墓中部被后期破坏不存。墓圹长约3米,宽约1.7~1.74米,口底相若。墓坑残深0.4~0.7米。墓内填土1层,灰褐色五花土,土质疏松,夹杂少量炭屑。未发现棺椁和人骨痕迹(图八)。

该墓平面呈长方形。墓圹四壁被自然冲刷及人类取土烧砖破坏,仅存墓底,墓南部被后期破坏不存。墓圹残长约0.56~0.96米,宽约0.72米,口底相若。墓坑残深0.11~0.2米(图九)。

未发现棺椁痕迹。墓底仅保留人腿骨一副,保存较为完好。

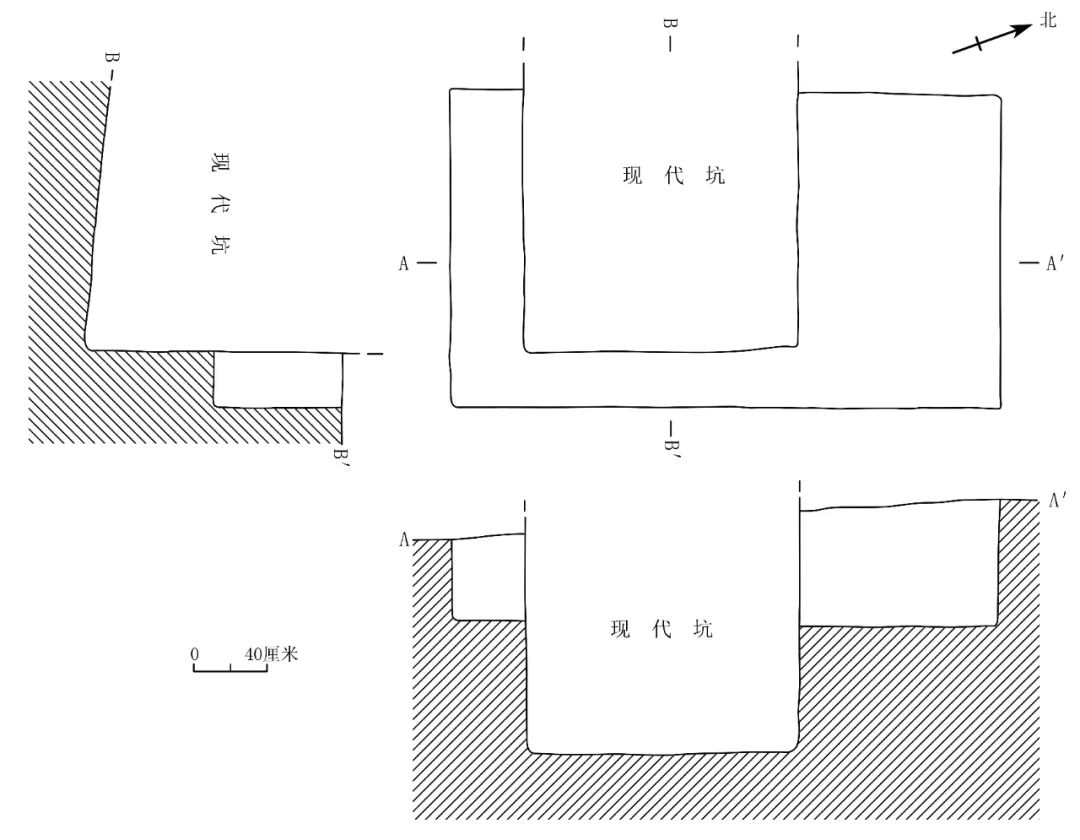

平面呈长方形。墓圹四壁被自然冲刷及人类取土烧砖破坏,仅存墓底,墓北部被后期破坏不存。墓圹残长约0.9~1.1米,宽约1.6米,口底相若。墓坑残深约0.72米。墓内填土1层,灰褐色五花土,土质疏松,夹杂少量炭屑。未发现棺椁和人骨痕迹(图一〇)。

M32为竖穴土坑墓,平面呈长方形。墓圹四壁被自然冲刷及人类取土烧砖破坏,仅存墓底棺椁痕迹。棺残长约2.2米,宽约0.74~0.9米。墓内填土1层,灰褐色五花土,土质疏松,夹杂少量炭屑。仅发现棺椁残迹,未发现人骨痕迹(图一一)。

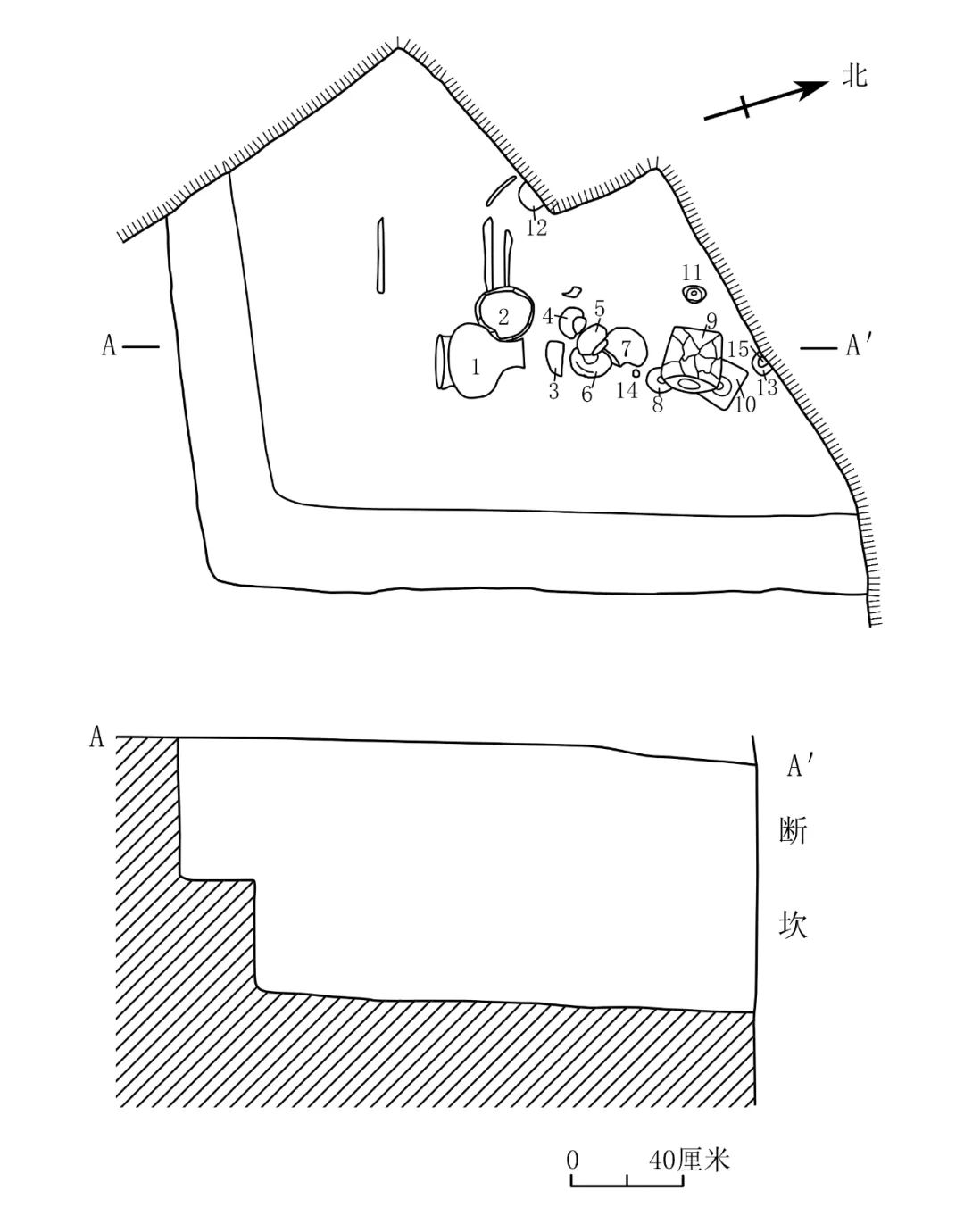

竖穴岩坑墓,墓向100°,平面呈长方形。墓圹被村民修建堡坎破坏,仅残存一只角,墓圹残长约0~2.34米,残宽约0~1.34米,墓坑残深0.9~0.98米。墓室北侧、东侧保留部分二层台,宽约0.26~0.3米,高约0.4米。墓底清理人骨一具,但保存较差,无法提取。出土随葬品15件,主要放置于墓主头侧,以陶器为主,器物组合为钟、罐、盆、井、钵、灯等(图一二)。

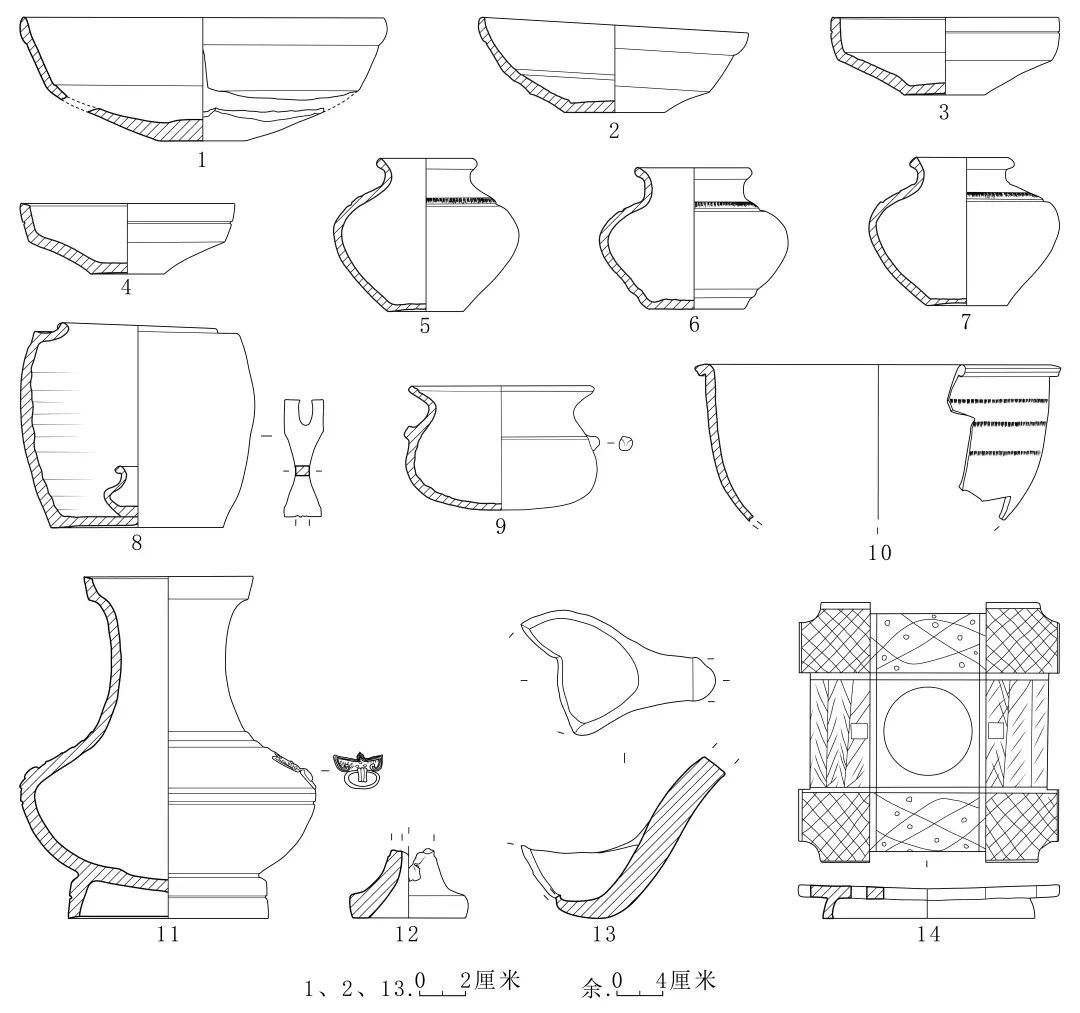

1.陶锺 2、6、8、12.陶钵 3.陶盆 4、5、7.陶罐 9.陶井 10.陶井架 11.陶灯 13.陶釜 14.五铢钱 15.陶勺

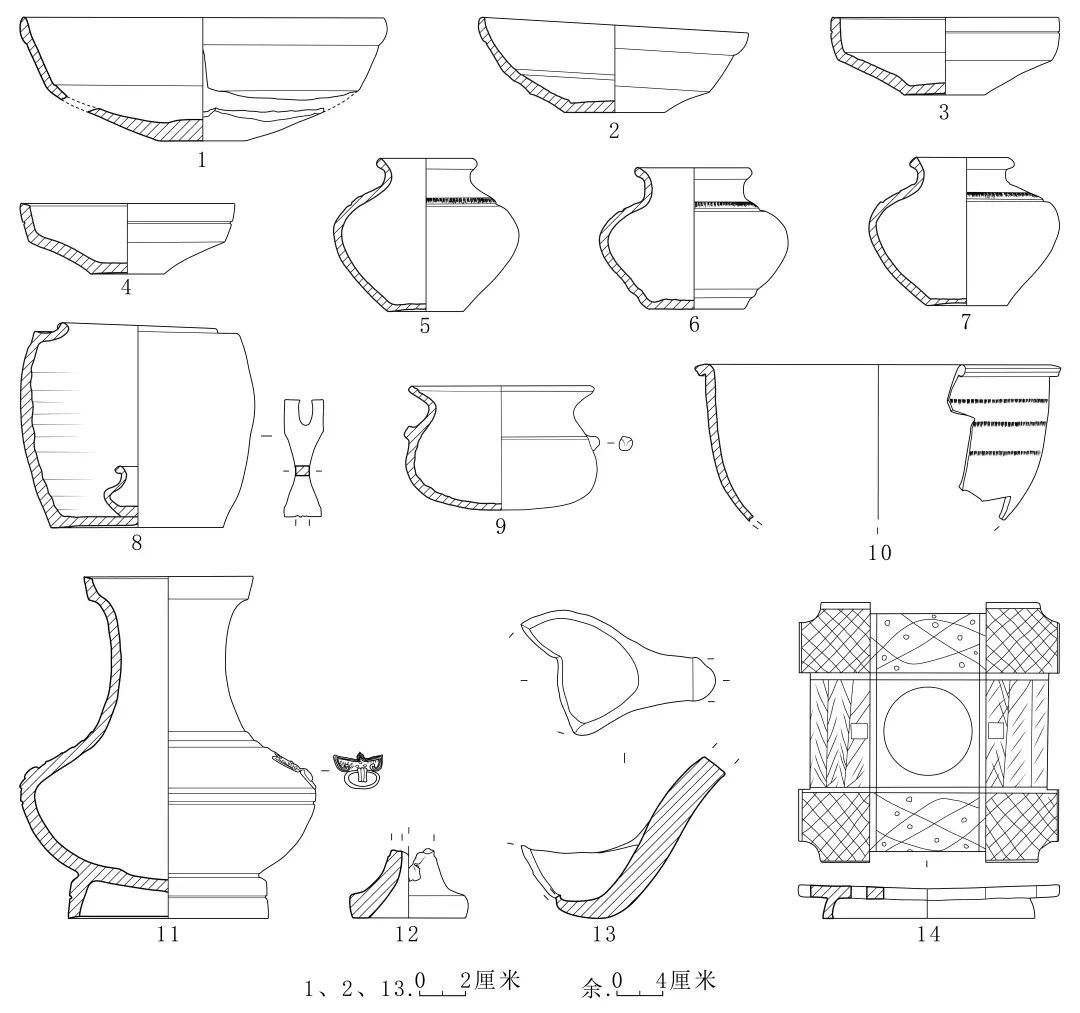

陶鐘 1件。M33:1 。已修复。泥质灰陶,盘口,方唇,长颈,溜肩,鼓腹,矮圈足,颈肩交接处饰有两周凹弦纹,肩部有两个对称衔环铺首。口径14.8、腹径25.7、底径17.4、高30厘米(图一三,11)。

陶钵 4件。M33:12 ,部分腹部残缺。泥质灰陶,敛口,圆唇,外贴沿,折腹,平底,素面。口径15.8、底径3.6厘米(图一三,1)。M33:8 ,微残。泥质灰陶,敛口,圆唇,外贴沿,弧腹,下腹斜收,平底,口径11.8、底径4.4、高4.2厘米(图一三,2)。M33:6 ,已修复。泥质灰陶。敛口,方唇,直腹斜收呈底,平底内凹。口沿下饰一道凹槽。口径19.8、底径7、高6.8厘米(图一三,3)。M33:2 ,已修复。泥质灰陶。敛口,方唇,直腹斜收呈底,平底内凹。口沿下饰一道凹槽。口径18.6、底径6.4、高6.2厘米(图一三,4)。

陶盆 1件。M33:3 , 仅存部分口沿及腹部。泥质灰陶,侈口,折沿,尖唇,浅弧腹,沿面饰有三道绳纹。口径32、残高13.6厘米(图一三,10)。

陶罐 3件。M33:4 ,夹砂灰陶,侈口,圆唇,短束颈,广肩,弧腹,平底微凹。肩部饰两道凹弦纹,带状绳纹介于两道弦纹之间。口径8.2、腹径16.2、底径6.6、高13.6厘米(图一三,5)。M33:5 , 已修复。夹砂灰陶,侈口,圆唇,短束颈,广肩,弧腹,平底微凹。肩部饰两道凹弦纹,带状绳纹介于两道弦纹之间。径9.8、腹径16.6、底径8.1、高12.4厘米(图一三,6)。M33:7,已修复。夹砂灰陶,侈口,圆唇,短束颈,广肩,弧腹,平底微凹。肩部饰两道凹弦纹,带状绳纹介于两道弦纹之间。口径8、腹径16.6、底径7、高13厘米(图一三,7)。

陶井 1件(套)。M33:9 已修复。泥质褐陶。敛口,圆唇,折肩,桶腹微弧,平底内凹,内有小罐。敛口,圆唇,弧腹,平底。残留井架部分构件。井身口径13.4、腹径20.4、底径15、高18厘米。小罐:口径3.6、腹径6、2、底径3、高4.4厘米。井架构件:宽3.4、高10.2厘米(图一三,8)。M33:10,陶井架 ,已修复。泥质黑衣褐陶。内圆外方,四角内凹,圆形井圈,两侧有对称正方形孔。表面饰有网格纹、斜线纹和其他纹饰。边长22.8、方孔径7.8、井圈直径18.6、厚2.9厘米(图一三,14)。

陶灯 1件。M33:11 。仅存部分灯底。泥质灰陶,喇叭形底座,素面。口径10、残高6.1厘米(图一三,12)。

陶勺 1件。M33:15,仅存部分勺身和勺柄。泥质红陶,侈口,圆唇,弧腹内收,勺柄短直。长8.9、宽5、高7.1厘米(图一三,13)。

釉陶釜 1件。M33:13, 已修复。泥质红陶胎,器表施青釉,釉色青黄,釉层剥落严重。侈口,仰折沿,圆唇,短束颈,折肩,弧腹,腹部有两个对称实耳,圜底。口内部饰一道凹槽,肩部饰一道凹槽。素面。口径15.6、腹径17、底径5、高10.9厘米(图一三,9)。

M33:14 五铢钱。基本完整,共七枚,锈蚀,圆形方穿,正反面均有内外郭,钱面铸有“五铢”,无背文。钱径2.6厘米,穿径1厘米,厚0.1厘米。

图一三 M33出土遗物

1~4. 陶钵(2021FBXM33:12、2021FBXM26:8、2021FBXM26:6、2021FBXM26:2) 5~7. 陶罐(2021FBXM33:4、2021FBXM33:5、2021FBXM33:7) 8. 陶井(2021FBXM33:9) 9. 陶釜(2021FBXM33:13) 10. 陶盆(2021FBXM33:3) 11 陶鐘(2021FBXM33:1) 12. 陶灯(2021FBXM33:11) 13. 陶勺(2021FBXM33:15) 14. 陶井架(2021FBXM33:10)

本次发掘清理了一批战国至汉代墓葬,但由于发掘区晚期破坏严重,墓葬整体保存差,出土遗物较少。结合历年考古发掘资料,并通过对本次考古调查勘探、发掘的资料进行整合分析,取得了以下几点初步认识:

1. 本次发掘的8座墓葬根据出土器物和形制特点大概可分为两组,第一组包括了M26、M28、M30 、M32,M26出土的陶豆敞口、中柄、浅盘,形制与李家坝遗址M25出土Cb型陶豆近似,M26出土的陶盂在一溪之隔的陈家嘴遗址也有发现,而罐、豆、盂的组合主要流行于战国时期,鉴于以上几点,我们推测M26时代约在战国中晚期,下限不超过战国晚期,即秦统一之前。其余三座墓葬虽仅有少量随葬器物,但墓葬形制、墓向等都与2002年发现的A组墓葬较为一致,推测时代大致也应和M26相差无几;第二组包括了M27、M33,M27平面近方形,同类型的墓葬在涪陵玲珑墓地也有发现,从玲珑墓地的出土器物来看,其时代为汉代。M33为岩坑墓,墓内出土数枚五铢钱,钱文清晰,五字略呈炮弹状,铢字金头为等边三角形,朱字头圆折,具有建武五铢的特点,墓内出土的陶钟,盘口,长颈,垂腹,矮圈足,形制与蔺市M1:29近似,后者年代约在东汉早期,M33的年代也应相差无几。M29、M31墓葬破坏严重,仅保留部分墓圹,从残存部分推测,其时代可能也为汉代。

2.深化了对小田溪A组墓群保存现状、整体布局和文化内涵的认识。在2002年发掘简报中,发掘者将小田溪墓群已经发现的11座墓葬分为A、B两组,A组墓葬基本上是狭长形竖穴土坑墓,长宽比在2:1以上,墓葬的长不超过3米,宽不超过1.5米,出土器物多以陶器为主,有少量铜器和玉器;B组墓葬以大型墓葬为主,墓葬长都在4米以上,出土器物以铜器为主,还有大量玉器,墓葬等级较高。

本次发现的4座战国墓葬位置紧邻2002年发掘的A组墓葬,不论从墓葬形制还是时代来看,应为同组墓葬。墓区整体保存较差,晚期频繁的人类活动对墓地破坏严重,通过口述史的调查,发掘区北面早年取土烧砖大约破坏了近1.7米左右,原台地应与周家下院坡地相接,呈西北—东南坡状堆积,墓葬多分布于靠近乌江一侧的坡地上。通过对这12座墓葬的整体分析,我们发现小田溪A组墓葬埋葬方式有两种,一种为垂江而葬,包括了M16、M17、M18、M19、M30、M31 ;另一种为顺江而葬的,包括了M13、M14、M20、 M26、M28、M32,两种埋葬方式数量大体相同。而小田溪墓群B组墓葬(高等级墓葬)则大多为顺江而葬,这种埋葬方式说明高等级墓葬区应该经过了统一的规划,墓向大体一致;而平民墓葬区的埋葬方式则具有较大随机性或未经过提前规划。我们认为两种不同的埋葬习俗从一个侧面表明两组墓葬使用人群的不同,对于我们界定B组墓葬的使用上限、探讨墓群时空变迁具有重要意义。

3.本年度科技考古获得了较好的成果。本次发掘工作开展了年代学、体质人类学、动植物考古以及分子生物学等多学科研究工作。目前分别采集了碳14测年标本3份、遗骸骨骼标本6份、遗迹土壤标本57份以及锶同位素研究标本和古DNA样本各3份。古DNA样本已成功获取了线粒体遗传信息,同时其中两个个体获取了核DNA,为建立重庆地区古人类基因库,获取古代人类社会中的独特信息,开展后续人群分析研究奠定了坚实的基础,也为后续考古研究提供了更多的研究思路和线索。

附记:本次考古发掘项目负责人为方刚,具体发掘工作由燕妮现场负责,参与发掘的工作人员有秦彬、王朋成、王铭,浮选人员为李凤,修复人员为秦彬、蔡远富,摄影人员为王铭,测绘人员为张镇山,资料整理由燕妮完成。该项工作得到了重庆市文物考古研究院、涪陵区博物馆等相关单位的大力支持和帮助,在此深表感谢。