杨爱民:虢国墓地玉器 古人节俭思想的玉影华光

两周时期,玉器已深深融入社会生活的各个层面,祭祀、宴飨、朝聘、仪式、丧葬等场合皆可见玉器的身影。三门峡周代虢国墓地出土玉器数量众多、雕琢精美、种类齐全、玉质优良,为后人了解当时的治玉理念、用玉制度提供了珍贵的实物资料。

玉因其开采之难、雕琢之艰,自古便被视为珍宝。古人在制作与使用玉器的过程中,始终秉持节俭的理念。周人更是吸取殷商奢靡灭亡的教训,崇尚节俭治国,所制玉器多为片形,纹饰简洁朴素。让我们一同走进虢国墓地,探寻虢人的节俭美德。

虢国墓地出土的软玉,包括白玉、青白玉、青玉、碧玉和墨玉等,经鉴定大部分来自新疆和田。和田玉的开采极为不易,运输亦是艰难险阻,因此虢人对玉皮、玉根乃至玉料连带的脉石都加以充分利用。在不少斑杂状、角砾状乃至似石的软玉制品上能看到向青玉或青白玉过渡的现象,如M2001虢季墓的1件宽援玉戈即是如此。M2001虢季墓的1件玉琮残件,出土时从两种玉质的接合部断开为两段,一段青而透明,一段呈浅黄色,并伴有玉根部分的黑色纹理,说明即便玉料的“种水”不甚理想,也要想方设法加以利用。

M2009 虢仲墓玉器边角料利用

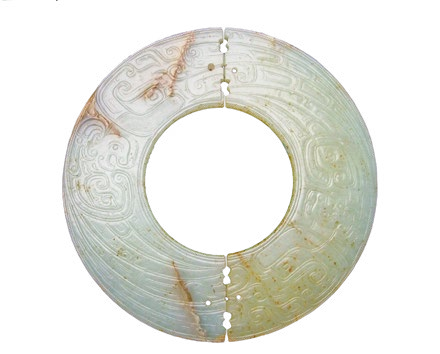

在制作大件玉器时,虢人更是将节俭发挥到极致。雕琢完毕后剩下的边角料被巧妙地制成玉蝉、玉蚕、玉鱼、玉管等单件玉佩饰,或将其串联成精美的项链、手链。M2009虢仲墓的1件玛瑙珠(管)、料珠(管)与玉佩组合串饰,由1件獠牙形觿、19件鱼形佩、1件蝉形佩、2件蚕形佩、9件浅黄色玛瑙管、6颗红色玛瑙珠、4枚料管和20颗料珠相间串系而成;另一件组合串饰用172件(颗)玛瑙珠(管)、料珠(管)、海贝与玉佩串系而成。M2012虢君夫人墓所出右手腕饰,也是由1件兽首形佩、1件鸟形佩、9件形态各异的蚕形佩、2件蚱蜢形佩及8件形态有别的玉管组成,这些玉串饰皆为雕琢大件玉器边角料的再利用,尺寸较小。M2009虢仲墓的8件青玉或青白玉圆形玉佩,则是利用玉璧或玉环的料芯加工而成,有的雕琢出龙纹,有的雕琢出凤鸟纹,有的还是素面,尚未来得及雕刻纹饰。更为细碎的玉料,则被磨成不规则的小玉珠、玉球,如M2012虢君夫人墓所出的10粒小玉球。

如 M2012 虢君夫人墓腕饰

对于那些雕琢精美的前世玉器,后人视若珍宝;而对于那些不合时宜、不符合当时审美的玉器,则进行改造利用。虢国墓地出土的周代之前玉器较多,涵盖了红山文化、后石家河文化、齐家文化、陶寺文化以及商代早中晚玉器,其中殷商时期的遗物最多,共百余件。《逸周书·世俘》记载“武王俘商旧宝玉万四千,佩玉亿有八万”,周天子将这些缴获的玉器赏赐给有功的诸侯臣子,因此西周的诸侯墓地往往出土有商代玉器。M2009虢仲墓的猪龙形玉佩、勾云形玉饰属于红山文化。玉鸮、玉象、玉鸽、玉蜘蛛等动物形玉佩属于商代,还有一些刻铭玉器,如小臣妥玉琮、小臣系玉璧、小臣玉戈及王伯玉觿、玉管更是典型的商代遗物。

图①②③④ M2009 虢仲墓中的前世玉器

(图① 红山文化玉猪龙 图② 商代玉象 图③ 商代玉蜘蛛 图④ 商代小臣妥玉琮)

图⑤ M2006 孟姞墓商代王伯玉觿

对于前世玉器,虢人还会根据自己的意愿进行改制,或打孔,或雕刻纹饰。M2001虢季墓的红山文化鹰形玉饰,其中心和尾部圆孔是西周时期添加的。M2009虢仲墓的红山文化玉猪龙,在西周时加钻通天中孔。M2009虢仲墓的龙凤纹玉戈,栏部尾端浅“V”形中隔槽与斜“C”形扉棱,乃商代晚期玉戈的重要特征,到了西周晚期,工匠似乎要在器身上雕琢出凤首与上下反向龙首纹样,然而施工未竟。M2009虢仲墓的刻铭弦纹璧,在璧身正面的器孔边缘处有铭文,依势环形一行14字,此器的制作年代为商代,落入周人之手后铭文曾被刻意抹去,现在能见到的皆是残余部分。M2009虢仲墓的1件玉鸟,从线刻工艺来看,正面为商末周初的手法,背面为减地斜刀刻画的玉鸟,双翅微展,圆眼,喙部有圈孔,斜刀阴线刻更接近西周中期,显然是后人绘刻的。

被修复的玉器基本上是裂成两半或几段的,修复方法通常是在裂纹两侧打孔,再用捆绑物或金属予以固定。M2001虢季墓内棺盖上的一对青玉盘龙形佩,形制、纹样、大小、玉质均相同,其中一件已断为两截,在断裂处两旁各有三个相对称的小穿孔,显然穿孔是用来修复这件玉器的。

虢国墓地出土的改制玉器数量较多,改制就是把那些已经损坏、不好修复的玉器,依据其形状、大小等改成其他器型继续使用。那些有纹饰的玉器经过改制后,特征明显,很容易辨别。

M2001虢季墓的1件玉鱼,玉质细腻,柄部刻二周凸弦纹,就是柄形器残断后被改作鱼形佩继续使用的证据。M2006孟姞墓中有1件圆雕玉鱼,鱼身仍然保留柄形器的形状。首段雕成鱼首,圆目平鳃,尖尾直身,嘴下一斜穿。鱼身装饰有柄形器上最常见的纹饰—分节状的凹弦纹。从器身分节以及较厚的形制来看,改制前的柄形器可能为西周早中期遗物。M2012虢君夫人墓的1件柄形器,青白玉,由一管状器改制而成,一面尚存有原器浮雕节状纹样,另一面留有原器的孔痕和后来切割时的遗痕。

M2006 孟姞墓玉鱼

M2009 虢仲墓叠尾人首纹玉璜

M2001 虢季墓玉璜,用玉戚改制而成

也有将玉璧改为玉璜使用的,如M2009虢仲墓的六璜组玉佩,是一组极为罕见的白玉精品,其中2件叠尾人首纹玉璜,其形状、质地、纹样、玉色相同。正、背面纹样相同,但方向相反,皆饰侧视人首纹。推测原来组玉佩的2件玉璜受损,为了确保组玉佩的完整,只好将一件上好的和田白玉璧对剖成两件璜,这为“半璧为璜”之说提供了最有力的实证。还有将玉戚改为玉璜使用,如M2001虢季墓2件素面玉璜都是改制器。一件玉璜外边缘一侧有齿牙形扉棱,显然系用玉戚改制而成;另外一件玉璜器身两端的外弧边缘处各残留有半个小穿孔,由此判定也是用旧器改制而成。

M2006 孟姞墓玉玦,系用旧玉改制而成

M2012 虢君夫人墓玛瑙珠玉佩组合项饰,6 件束绢形佩由旧玉改制

M2006孟姞墓2件刻纹玉玦,系用旧玉改制而成,正面均留有原器的部分刻纹,一件正面饰斜刻纹,一件正面饰圆角刻纹。M2013中的2件玉玦均用旧玉改制而成,并保留了原器的部分纹样。一件玉玦正、背两面纹样相同,主要部分为阴线人面,人的眼、眉、耳、发尚存。因钻孔,鼻部被毁;另外一件玉玦正面为高冠回首凤鸟纹的主要部分,背面为部分云纹。M2012虢君夫人墓1件玉璧呈棕黄色,有沁斑,半透明,外周不规整,有三处缺口,用旧玉改制,一面有切割痕。M2012虢君夫人墓1件玛瑙珠玉佩组合项饰中6件束绢形佩,近长方形,中部略微束腰,正面饰束绢纹,背面除1件为素面外,其余皆残存有旧纹样,可见这些玉佩是由旧玉改制的。

古人认为玉器有特殊的功效,施覆于人体各部位可以保护尸体不腐,即“金玉在九窍,则死人为之不朽”。虢国墓地出土的殓玉有玉琀、玉幎目、玉握和玉脚趾夹玉等。

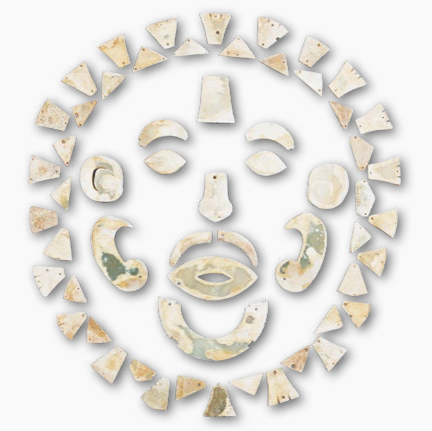

在制作缀玉幎目时,虢人多使用生前佩玉,依据器形置于面部不同的位置,即便专门制作的,也多用旧玉改制。如M2009虢仲墓中一组缀玉幎目,是由12件似男人面部器官形状的玉饰与14件三叉形薄玉片组合连缀成人的面部形象,多用旧玉直接代替,仅有眉毛2件系用他玉改制而成。M2006孟姞墓一组缀玉幎目则由14件仿人面部器官形状的玉佩组合连缀成人的面部形象,多用旧玉直接代替,仅有下颚呈璜形,青白玉,看器形是用损坏的玉璧改制而成。M2001虢季墓的缀玉幎目是专门制作的殓玉,由14件象征人面器官的厚玉片与44件三角形、梯形与三叉形薄玉片组合成人的面部形象。这些玉片除象征下颚的玉璜外,绝大多数是用其他玉器改制而成,部分玉片还残留着原玉器的局部纹样,有些玉片改制时对纹样主体进行了精心保留。

随葬的口琀玉,除玉珠、玉贝、石贝、玉管外,大多数是玉器的残片。西周时期,玉琀的形状多种多样,没有严格的要求。有的是石贝、玉贝,有的是利用礼玉或佩玉的残器,以及一些碎玉石片。M2001虢季墓出土玉琀54件,其中玉珠31件,皆为青玉,形状不规则,大小不同,多数是用加工玉器钻孔时所余孔芯,经琢磨加工制成,均无穿孔。M2006出土玉琀1组,青玉或青白玉,由10件形状、大小不同的小玉管串系而成。M2010出土玉琀8件,多为动物形玉佩的残片,有夔龙形、鱼形、蚕形、鱼尾形、凤尾形等,上有穿孔,推测随葬时是串联在一起放入口中。M2013出土玉琀9件,均为玉器残片,有鸟形佩、鱼形佩、长方形佩等四种。M2018出土5件玉琀,其中4件为鱼形佩之残片,1件为龙凤纹佩之残片。M2119出土玉琀3件,分别为鹦鹉形佩、人龙合纹佩、鸟形佩之残片。

虢人对于那些破碎严重、无法改制的玉器,直接当作殓玉随葬在棺椁里。因为古人看重的是玉器“辟邪”“御不祥”的功能,对其形状、大小没有太多要求。虢国墓地一些大墓内均有残玉片随葬。如M2001虢季墓内棺盖上有14件玉片,呈三角形或等腰梯形,与制作缀玉幎目所用的玉片同类,应是制作玉幎目所剩玉片的再利用。M2009虢仲墓内棺里殓衾之上有玉片36件,形状多样,多为青玉、青白玉,皆系旧玉器被改制他器切割后剩下的残片,有的还能看到原来器物的纹饰。依据其形状的不同,可分为长条形片、方形片、梯形片、圆形片、扇形片、马蹄形片、圆弧形片、三角形片、刀形片、鱼尾形片、不规则形片和琮形器残片十二种。尽管这些边角料尺寸较小、较薄,古人也不舍得丢弃。

M2001 虢季墓缀玉幎目

穿越千年的时光,虢国墓地的玉器依然闪耀着古人的智慧与美德之光。无论是制作过程中的精打细算,还是使用过程中的物尽其用,抑或在损坏后的巧妙修复与改制,都体现了虢人对玉资源的尊重与珍惜。这种节俭意识,不仅仅是一种生活态度,更是一种文化传承。