[器晤 总489 题]

记得儿时在故乡,看到一些农户家有老人去世后,在家中神柜旁陈列有一座色彩绚烂的纸屋,有如琼楼高阁,是一种极漂亮的工艺品。纸屋虽是漂亮,却也不能常留家中,在摆到一定时间后便要拿到村外用火焚毁,这件创作就这样在火焰中灰飞烟灭。那场面是很肃穆的,这被称作“灵屋”的艺术品,是送给死者的魂灵作居所的,亲人用火焚毁它,是采用这个方式将它送给了死者。这是现代汉族葬俗中还保留着的一些相当古老的内容的一部分,为死者在冥间准备一座魂灵居住的房子,我相信这风俗的形成一定会有非常古老的渊源。果然在考古学研究中,我们找到了这种风俗在史前时代即已形成的上源,它像一条溪水弯弯曲曲地流淌了千万年,一直流到了我们的眼前。

近些年以来,一些研究者开始关注史前居住文化中属于精神方面的内容,有的论文涉及到一种有意废弃房屋的居住风俗的研究。这是一种尚待进一步研究的比较独特的风俗,它的研究将会对新石器时代的田野考古提出新的课题,值得引起重视。我因为在近20年前也注意过这个问题,在一篇短文中专就这种居住风俗进行了探讨,所以更加关注这方面研究的进展,关注这风俗与现代焚烧“灵屋”做法之间的联系。现在重新介入这个课题的研究,一是想对目前相关的研究成果作一个简单的小结,二则是想在以往研究的基础上作进一步的展开讨论,希望对深化这个课题的研究能起到些许作用。

在史前时代流行的这种特别的居住风俗,按照古代学者的定性和定名,称为“房屋捐弃”,是古时人们专为死者废弃居住建筑的一种特别的行为。由于这是人类社会一种以满足精神需求为目的的行为,所以不怎么为传统上以实证为制约的考古学者所注意。正因为不注意,我们不是对发现的大量相关现象不得其解,就是对这些现象视而不见甚至是略而不计,不予报道,更不可能进行比较详尽的研究。有些从事史前时期田野考古的同行,也可能并不觉得这是一个要紧的问题,我们觉得作为发掘者至少应当考虑到史前可能存在这种捐弃房屋的风俗,应当在发掘过程中尽可能多作些观察。本文之所以要不厌其烦地复述已取得的相关研究成果,为的是引起发掘者们的一点关注,这也是本文的另一个目的。

[一]

还是在近20年前,考古发现的与新石器时代居址有关的一些特别现象引起我的注意,查阅了一些资料,在作过一番思考后我写成短文《奇特的房屋捐弃之风》,刊载在1982年的《化石》杂志上[1]。初稿的文字还要略长一些,因为《化石》刊物容量较小,又具有科普性质,所以按照编辑的要求作了压缩改写,删去了约近一半的篇幅。这样一来,虽然阐述显得不够充分,但问题是基本提出来了,我认为新石器时代出现过一种废弃房屋的风俗,这种风俗还以不断改变的方式影响到后来文明时代的社会生活。

我在那篇短文中指出,考古学家们在中国新石器时代遗址发现的一些居址,有的可能是有意废弃的,一部分是焚毁的,也有一部分是捣毁的。经引证国内外民族学资料进行比较研究后确认,这种废弃居址的做法是史前曾经普遍存在的一种特别的居住风俗,是一种与死者安葬相关的风俗,并根据中国古文献的定名,将这种居住风俗称为“房屋捐弃”。那篇文字可能是刊物发行面较窄,也可能是矢不中的,似乎没有引起多少反响,后来做同类课题研究的人好像都没有读到它。当然也可能会被认为是小题大做,不值说道。正因为如此,我在后文将要重提一些曾经列举过的论据,在此基础上扩展本篇对史前房屋捐弃风俗的再研究。

我们注意到近年来有几位研究者陆续涉及到有关的居住风俗的研究,都是由考古材料出发,对一些与居址相关的葬俗进行了探讨,很有意义。在这些论文中,我们可以列举陈星灿、李新伟、杨虎和刘国祥诸位的研究,来评价中国考古学界对这种居住风俗的关注程度。

陈星灿先生是较早注意到相关居住风俗的研究者之一,1989年他收集了欧、亚、非三大洲从旧石器到新石器时代大量的考古学例证,并结合民族学资料,对史前居室葬进行了研究[2]。他援引台湾土著民族的葬俗资料说,泰雅族在人死后,就在室内的床下位置挖一个圆形的墓穴,将死者葬入后继续居住。床下一般只能埋葬2人,死者过多就要拆毁房屋,另建新居。邵族、排湾族和曹族也是将死者墓穴建在室内,等到室内没法再埋葬更多的死者时,就迁居他处,另建新居。赛夏族在家长死后就葬在室内床下,家人要另建新居。卑南人的做法有些不同,他们是将被杀、难产、自杀等凶死者埋葬在室内,家人则弃房另建新居[3]。陈星灿就民族学资料对类似的居室葬的出现原因进行了两方面的解释,认为一是属亲情的,是生者为了死者在另一个世界的正常生活;一是属功利的,为了生者的安定,防止死者惊扰。这些认识是很有意义的,但是唯有一点遗憾的是,他除了说明民族学材料中施行居室葬者因葬满死者后要另建新居的动机外,没有列举为何要迁居的其他更多的理由。

在陈星灿先生那篇文章发表约10年之后的1997年(3N3N此文发表于2001年),杨虎、刘国祥先生根据他们在内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址的发现,对中国新石器时代的居室葬进行了探讨。兴隆洼为中国新石器时代早期的一座大型聚落遗址,在清理的170座房址中,有30多座发现了埋葬在房址内的墓葬。这些发现了墓葬的房子,有的在葬仪举行后仍然继续居住过一段时间,有的则在葬入死者的同时就废弃了。他们也较全面列举了考古发现的其他居室葬证据,并比照民族学的相关资料进行了研究,认为居室葬俗的出现是一种灵魂观念的表现,有的反映的是对祖灵的崇拜,有的则反映了对凶死者灵魂的恐惧与防范,而葬入死者后即行废弃房子的风俗的出发点正是后面这样的目的[4]。这至少说明,能享受废弃房屋居室葬的死者,可能有着与众不同的死亡原因。兴隆洼遗址的发现和研究表明,起源于旧石器时代晚期的居室葬俗,在新石器时代仍在流行,考古学也因此发现了人类为死者废弃住屋的年代最早的确切证据。

李新伟先生也在1997年著文,题为《我国史前房屋的废弃习俗》,对考古发现的相关资料进行了较为全面的讨论。他由考古发现的移灶、弃屋居室葬、焚毁房屋等现象考察,并结合民族学资料进行研究,说明史前确实存在一种房屋废弃风俗,而且这种废弃风俗的根本出发点主要是为了保护生者免受伤害[5]。文中提到并论证的弃屋居室葬、焚毁房屋等现象,是新石器时代的客观存在。李新伟所列举的一些重要的考古学证据,本文还会提到,我还将在他研究的基础上再作些探讨。

在考古中发现的史前时代的居室葬,只是一些房屋废弃的原因之一,研究者对这种葬制的高度关注,正说明它包含了深层的意义,对这种意义的探讨还有必要进一步深入。考古发现的更多的房屋废弃遗迹及与这种居住风俗相关的一些现象,与居室葬没有什么直接关联,这些现象还并没有引起研究者足够的注意,还需要进行更全面系统的考察。

[二]

田野考古中越来越多相关资料的发现,使我们有理由相信,我们的远古祖先确曾有过为死者慷慨捐弃房屋的经历。

在史前捐弃房屋的方式,可以分为烧毁、捣毁、废弃几种方式,那些居所是有意废弃的,与迁徙和其他意外原因无关。此外还有一些与处理这些废弃居所方式有关的现象,也可以从另外的角度用来论证史前捐弃房屋风俗的存在,如考古发现的一些特意埋藏红烧土等建筑构件的灰坑、埋有居址红烧土的死者墓葬等特别的遗迹,都是我们在研究中值得关注的。现在就让我们来分类列举考古发现的相关遗迹现象,当然这些遗迹并不是目前考古发掘的全部所得,只是择要举例说明而已。

房屋捐弃遗迹在年代较早和较晚的新石器时代文化中,如兴隆洼、磁山、仰韶、大汶口、龙山、客省庄和齐家文化中,都有一些发现。发掘者常常可以看到这样的现象:在一些原始居址内,各种用具陈设有序,有的陶器在出土时保存尚好,居室的主人显然是有意抛弃了他的家什与住所。如陕西西安半坡遗址的39号房址,在室内的东北角和灶坑里发现两堆破碎的陶器,这些陶器可能是在居址废弃时毁坏的。在11号房址内发现陶器11件和骨器等,3号房址也见到较多的陶器和工具等遗物。2号房址虽仅残存四分之一,也放置有几件陶器,门道口还放有一件盛着谷物的双耳大瓮,这也是当时有意遗留在内的。这些房址可能都是有意废弃的,房址内的器具可能多数是按照原有位置陈放的[6]。陕西临潼姜寨遗址有几座房址都是这样,如46号房址“居住面上旋转有已被压碎的陶尖底瓶3件、陶钵4件、陶罐6件、陶盆1件、陶瓮2件”,16件陶器大体分为三堆,以西南角一堆最为集中,半数陶器都放置在那里[7]。

在新石器时代晚期的一些遗址里,类似现象也能见到。如湖北枣阳雕龙碑遗址1号房址,为方形红烧土地面建筑,居住面上发现可复原的罐、钵、杯、鼎、盆、灶、器盖等陶器10多件,在门道口处也置有1件陶器[8]。陕西长安客省庄174号龙山时期的房址,居住面上见到4件完整的陶器,发掘者推测这座房址“可能是由于某种突然的变故而被废弃的”[9]。

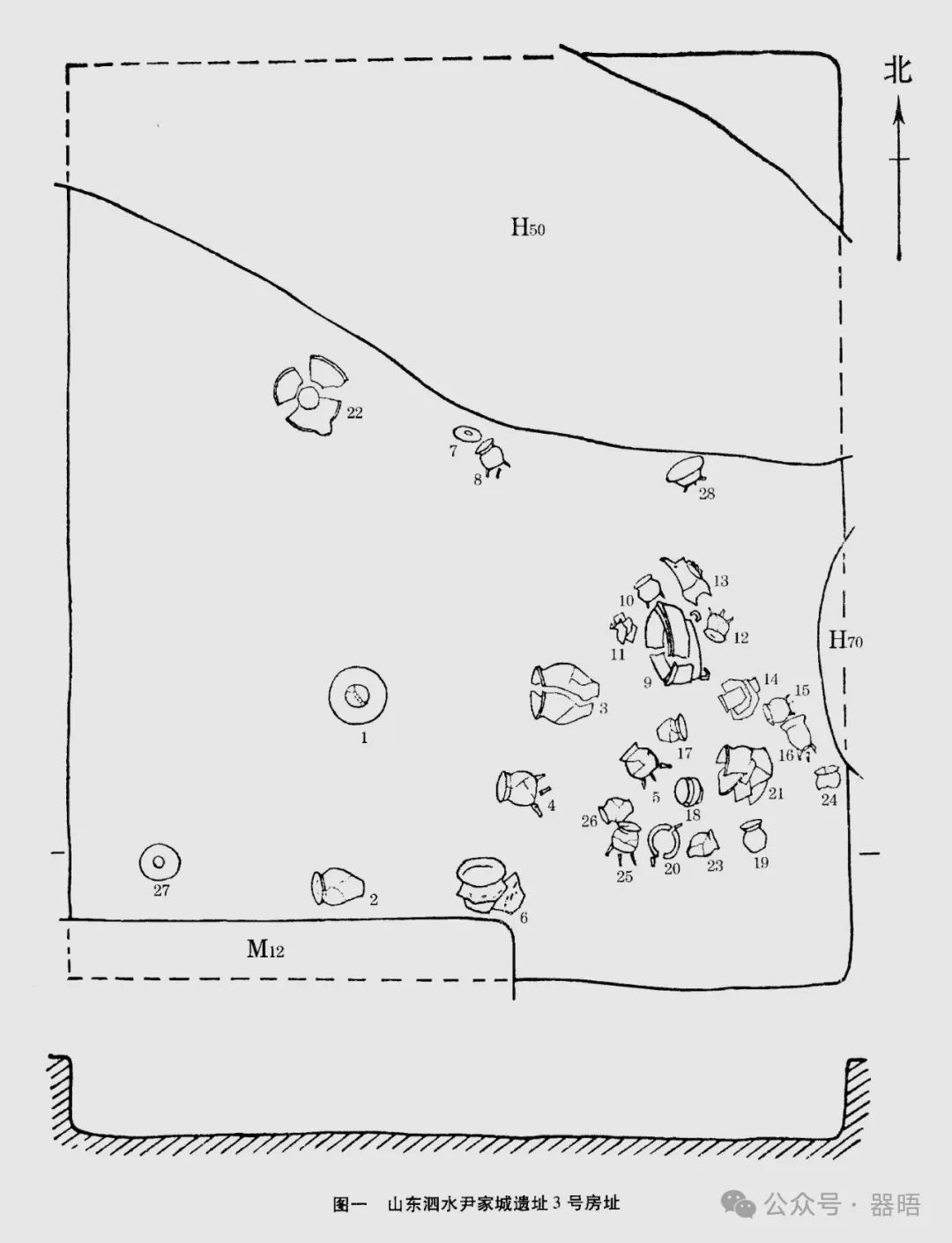

在山东泗水尹家城龙山文化遗址,发现多座有意废弃的房址。如3号房址的居住面上堆积着大量红烧土块,东部放置有许多陶器和陶片,器形有鼎、罐、鬶、匜、盘等28件(图一)。又如5号房址,在靠近北壁的居住面上放置着一堆破碎的陶器,器形有鼎、罐、壶、杯等20多件[10]。

房址内陈设着器具,还存有食物,门道口放有陶器,可以明显看出房子的主人是在决定不再使用它时将它捣毁后离开了。这些房址虽然不能像下面的例证明确判断是用火焚毁的,却也能看出是有意废弃的。

在有的新石器时代居址上则发现不少烧焦的梁柱和成层的草灰,室内遗有不少日常用具,甚至还有盛着粮食的陶器等,房子可以判断是毁于大火,而房主却没有把所需的物品从火中或火后抢救出来,房子也没有重建,这样的房子显然也是有意焚毁的。

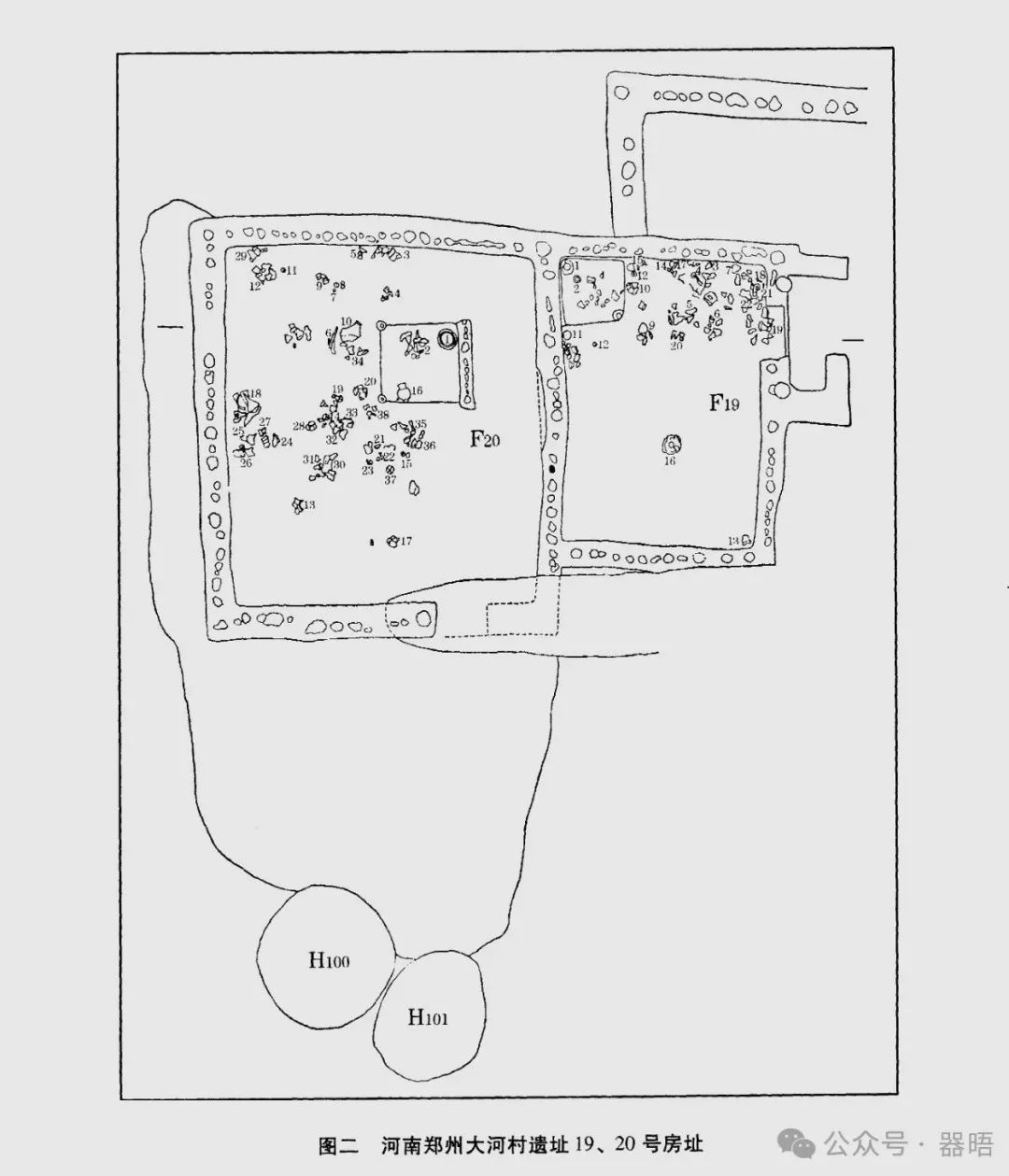

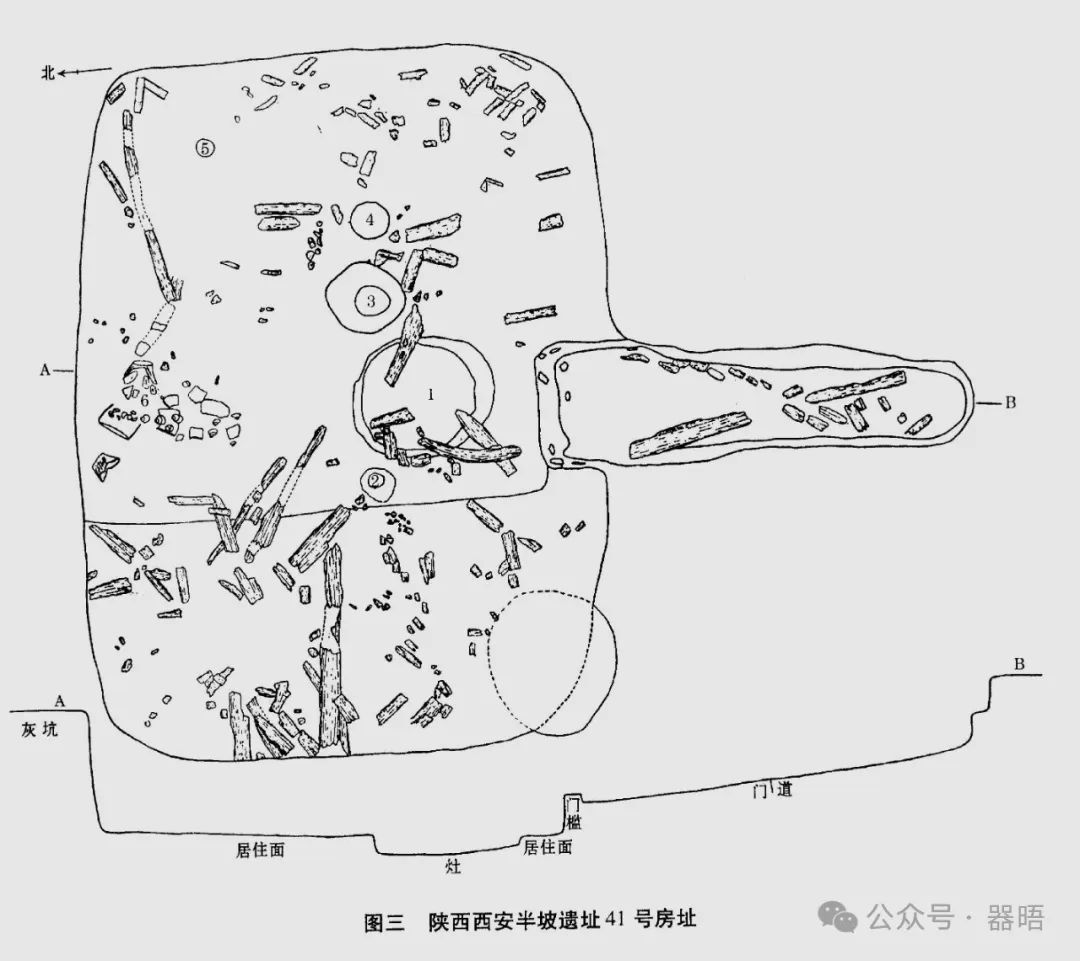

可以举出的例子有很多。如河南郑州大河村发掘出的19、20号房址(图二),在居住面上清理出陶器60余件,有鼎、豆、壶、罐、杯、钵、盆和纺轮等,器物放置比较集中,一部分器物保存完整,在门道口也发现了陶器。在另外一些房址内,如20号房址则见到大量烧焦的木椽、梁柱和厚达几厘米的草灰,表明房子是专门积薪焚毁的[11]。此外在西安半坡遗址发掘出的第41号房址(图三),亦是因大火而毁弃,居住面上到处是木炭,还有陶器和石器,有的陶器中存有曾作为食物的螺壳[12]。

(此处省略图中编号注文)

陕西临潼姜寨遗址14号房址也是毁于大火,室内除了遗有不少生产和生活用具,其中陶还有器13件,有的里面还发现有粮食,值得注意的是在门道口的位置还塞有一件陶器,表明这座房址确实是有意焚毁的[13]。又如河北武安磁山遗址,在发掘到的相当简陋的半地穴式居址中,见到很厚的含有大量烧土、烧骨和木炭屑的草木灰堆积,炭灰中则发现了陶盂、三足钵、器座、陶弹丸等遗物,这样的房址当初显然也是毁于人为的大火[14]。

甘肃秦安大地湾遗址901号大型公共建筑,李新伟先生也认为是故意焚毁的,他的论证见于前引论文。

这类焚毁的房址与上述捣毁房址有非常接近的一面,就是房址内的陈设都保持了居住时的状态,只是房子废弃的方式有区别,这类房子是用火焚毁的。

引起一些研究者关注的史前居室葬,其中有一部分居室应是在举行葬仪后即刻废弃的。考古发现的这方面确定的例证不是太多,但有些线索还是很值得重视的。虽然有学者已充分注意到已经发现的居室葬现象,我们这里还是要重点提一提与直接废弃居室相关的那些居室葬例证。

前文已提及的兴隆洼遗址发现的葬有死者的居室,应当包含有在埋入墓葬后当即废弃的例证。在发现的170座房址中清理居室葬30多座,一般是一座居址中见到一座墓葬,发掘者认定其中有的房屋就是在埋葬死者后当即废弃的,这样的居室葬的墓口位置一般是不见长期踩踏痕迹的[15]。由于详细资料还没有公布,我们暂时还不能明了兴隆洼遗址因墓葬而废弃居室的具体情形。在同属兴隆洼文化的辽宁阜新查海遗址发掘到的55座房址中,发现居室葬6座,其中7号房址靠近西壁处发现一座儿童墓,墓穴打破了居住面,墓中还意外发现了随葬的6件匕形玉器[16]。

在内蒙古察右前旗庙子沟遗址,一些房址的窖穴和灶坑中都发现了埋葬死者的现象,而且有的死者直接放置在居住面上掩埋,死者主要是未成年者。如8号房址内的圆形灶坑中就发现了两具2-4岁幼儿的尸骨,在西北角的窖穴内还葬有一约20岁左右的女性屈身尸骨,有陶器和石器随葬。这座房址的居住面上还摆放着小口双耳罐、彩陶罐、鼓腹罐、器盖、石锛、磨石、石纺轮等陶器和石器近10件[17]。显然这座居址是在死者埋葬以后就被废弃了,而且是专为死者废弃的。

宁夏海原林家梁遗址发现了用窑洞埋葬死者的现象。如3号窑洞式房址的居住面上埋葬着一成年男子和一婴儿,发掘者认为这两人是被塌落的屋顶压死的[18]。死者中的成年人年龄为45-50岁,在史前已属老年,婴儿则只有半岁,推测两人可能是因疾病死亡后埋葬在窑洞内的,窑洞也因此而废弃。

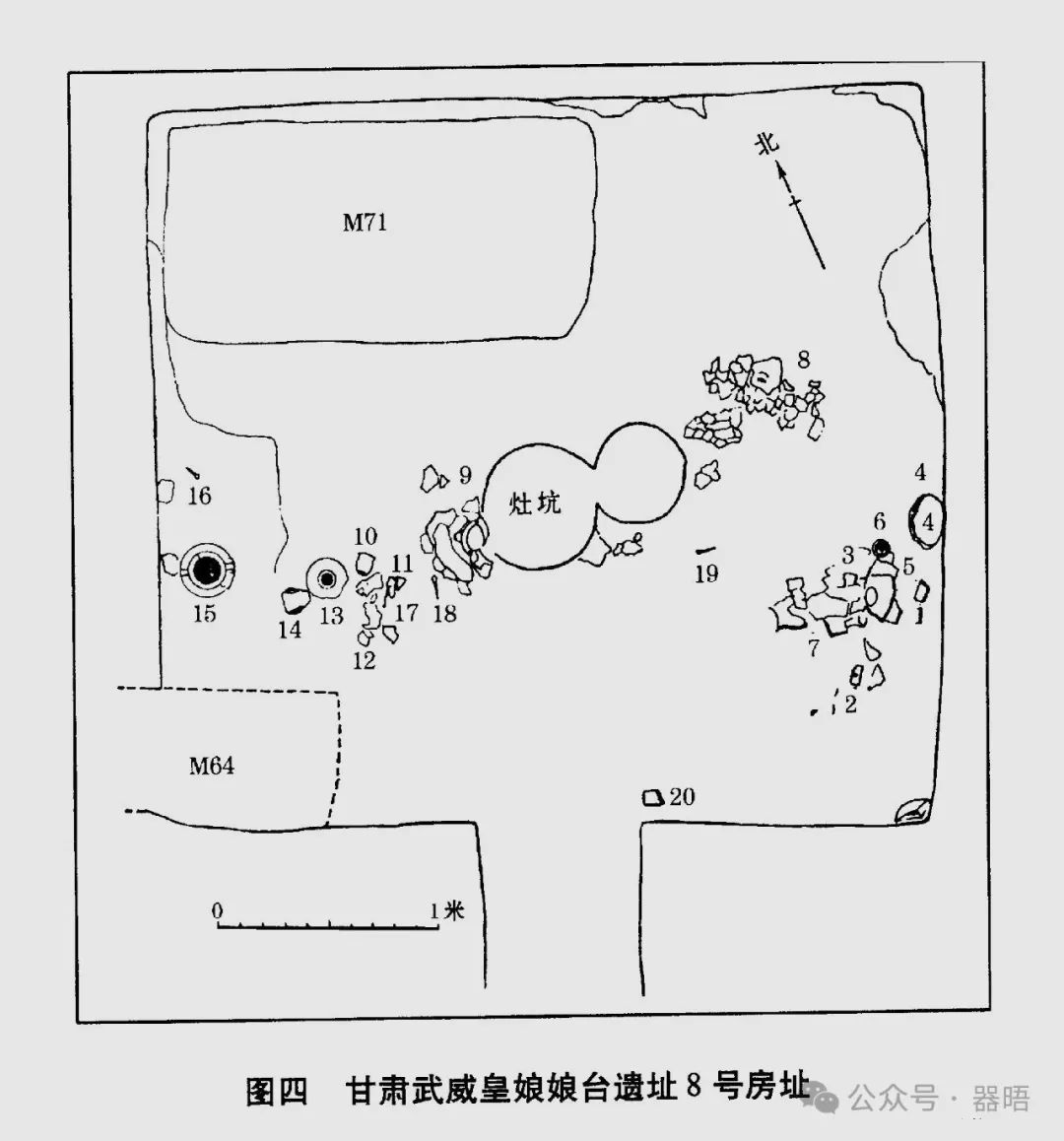

甘肃武威皇娘娘台遗址发现的8号齐家文化房址(图四),室内灶坑东西两侧出土陶器、石器和骨器等20余件,在一件陶罐内还满盛着红色颜料。发掘者判断“这些遗物陈放在一定的位置,有的陶罐还端正地放着”。值得注意的是,房址被两座墓打破,其中的71号墓位于房址居住面的西北角,墓穴两壁与墙面两壁平行,应属居室葬,房址是在这座墓入葬后废弃的。墓葬为二成人合葬,一为仰身直肢,一为侧身屈肢,随葬有陶罐和绿松石等。死者的性别不明,但从这个遗址见到的同类合葬一般都是男女合葬这一点看,这座居室葬也可能是一座夫妻合葬墓[19]。

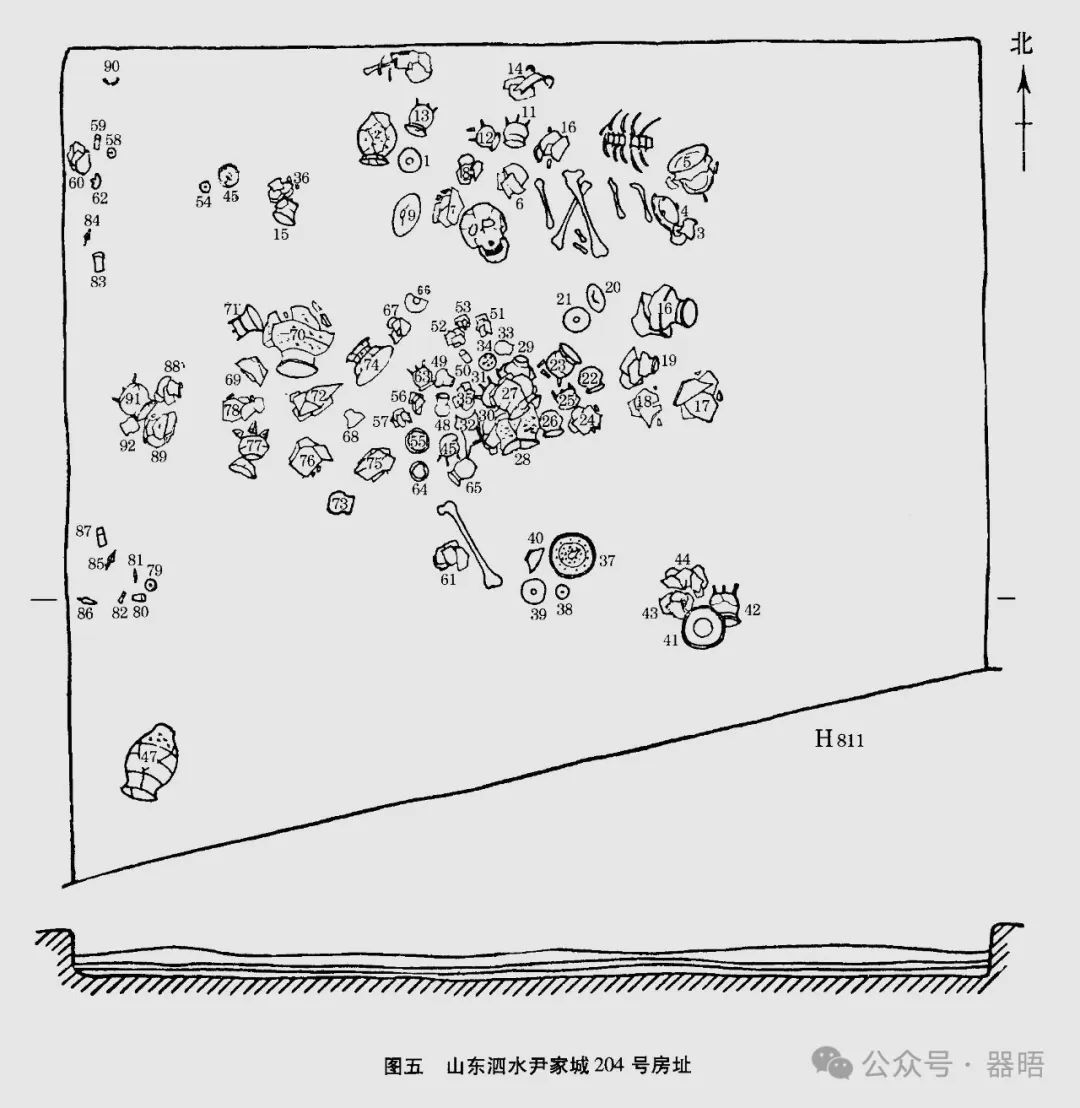

在山东泗水尹家城龙山文化遗址,除了前面提到的几座有意废弃的房址外,还有一些房子是由于采用居室葬而废弃的,在9座房址上有4座的居住面上发现了人骨。如204号房址的居住面上堆积着大量红烧土块,烧土中杂有较多的陶片和石器,形成一个明显的器物堆,可复原的器形有鼎、罐、鬶、尊、盘、杯、壶等70多件,另有石器10余件。居住面上还散见两具人头骨和一些肢骨体骨,分属5-6岁和13岁左右的两个少儿(图五)。又如205号房址在倒塌堆积的红烧土层下面,在北部居住面偏西处发现有较多陶器,器形有鼎、罐、鬶、尊、盘、盆、杯等44件,同时在居住面上也发现了散乱的人骨,分属一老一少两个不明性别的个体[20]。

从尹家城遗址的例证看,居所明显是在埋入死者时废弃的,而且房址中一般都放置有大量陶器和石器。值得注意的是,在不止一处的地点,我们发现埋葬在房址中的死者都是身首异处,明显是按非正常死亡的葬式埋葬的。

在史前墓葬的考古发掘中,我们有时还在一些墓葬的填土中发现特意置入的红烧土块。有些墓葬的填土中红烧土的含量很大,而且这些烧土明显是由居址上取来的。过去对这样的现象发掘者一般只是客观报道,少有解释。不过已有的一些推论已经是很有见地了,只是没有引起更多研究者的注意。

在新石器早期阶段,就已发现了在墓中埋入红烧土的做法。如在兴隆洼文化的墓葬中,就见到了在墓中填塞红烧土的现象。内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址176号房址中的117号墓,上层“填土中夹杂有较多红烧土块”[21]。当然这座墓本身就挖掘在房址中,所以墓中见到红烧土可能会被认为是很自然的事,不一定包含有另外的意义。

在陕西西乡李家村文化遗址,1号墓填土中夹杂有红烧土渣,与其他墓葬的处理方式不同[22],这是在长江流域发现的一处时代较早的例子。

在墓坑中填塞烧土的做法,在大汶口文化墓葬中较为普遍,这种现象受到一些发掘者的关注。在山东滕县岗上村墓地发掘后,发掘者特别指出“墓的填土是从居址专意搬来夹杂有红烧土碎块的灰土,景芝镇和堡头的墓坑填土也采用此法”[23]。

高广仁先生主持兖州王因墓地的发掘,发现数百座墓葬中普遍填有红烧土颗粒,他认为“大概是当时流行的一种风俗”[24]。在研究大汶口文化葬俗时高先生特别提到这个现象,他说“在王因、岗上、大汶口、西夏侯、景芝等多处墓地上,墓穴填土中特意掺入红烧土颗粒、炭碴或碎陶片”,不过他当时对这个现象没有做出具体解释[25]。最近高先生又一次讨论到这个问题,并且进行了解释。他说一些大汶口文化墓葬中大量填塞的红烧土块,应当“是从居址上特意移来的。……在一些灰坑中填有大量红烧土块与墓葬填土中有红烧土块,具有信仰上的相同意义,因此推测有可能是祭祀坑,或者就是祭祖坑”[26]。

在仰韶文化中,也有类似发现。如陕西华县元君庙墓地中的429号墓,是一座两个女童的二次合葬墓,随葬品有罐、钵、小口尖底瓶6件陶器和大量骨珠等。发掘报告特别提到,“此墓用大小不等的红烧土块铺砌墓底,在骨架下方的红烧土块,铺砌得尤为整齐、平坦。更引人注意的是,墓穴亦用红烧土块填塞,形成墓主人被红烧土包裹着的状况”。发掘者不仅注意了这种特别的现象,而且还做出了几种可能的解释,认为在仰韶文化时期红烧土块往往和房屋遗存联系在一起,使用一般在房屋上才见到的红烧土筑墓,是某种特别意识的表现,“推测当时人们使用红烧土块可能有两种目的,其一用之防潮,对尸体作保护措施;其二用之象征房屋,按现实世界情景建造灵魂住所”[27]。这后一种解释的可能性最大,如果是防潮,别的死者为什么不防?只能对墓中特别的死者做出分析,死者为夭折女童,属意外死亡,采用的是一种特别的埋葬方式。

像元君庙墓地这样的例子,也见于长江流域。如湖北郧县大寺遗址发现的4号仰韶文化墓葬,以一个圆形红烧土浅坑为墓穴,坑中葬1人,坑口堆一层红烧土[28]。

龙山文化中还能见到这种风俗。如河北邯郸涧沟遗址的一座圆坑墓,埋葬着10具人骨,人骨上盖有一层红烧土[29]。山东枣庄建新遗址的69号灰坑中埋有一具俯身屈肢的死者,死者头骨上有两处穿孔,坑内填土包含有大量陶片和红烧土块[30]。在南方也有类似遗迹发现,如广西南宁的敢造贝丘遗址的5号墓中,发现人骨周围有用烧土围成的半圆圈[31]。

在墓葬中填塞从居址取来的红烧土,虽然不能据以论证每位死者都因此废弃过一座房屋,但至少是在他死时拆毁了他居所的一部分,这可能是一种象征性的捐弃。所以这样的墓葬大多可以认定与房屋捐弃风俗有关,这风俗看来在大汶口文化中相当流行。

还要特别提到的是,考古发现了另外一些与居址有关的现象,有的还没有得到解释。如新石器时代聚落址上发现的红烧土堆积和红烧土埋藏坑遗迹,注意的人很少,合理解释的意见更是没有见到。由于无法解释,所以被认为无关紧要,许多发掘者不屑于在他们的报告中提到这些被认为是不值得一提的现象。幸好并不是所有发掘者都是如此,于是我们在有的报告中就读到了难得见到的报道。以下就是我们在一些报告中寻到的这类报道,数量虽是有限,意义却很重要。

在陕西西乡李家村文化遗址,1号和5号灰坑内都发现了红烧土块和木炭灰堆积[32],坑中的烧土块原本是房子上的构件,这是考古发现的时代较早的烧土坑例子。江苏淮安青莲岗遗址在发掘时发现2个大型红烧土堆,体积达5-10立方米。发掘者推测它们可能是废弃的陶窑拆除后的堆积,这个推测显然是不能成立的,按正常情况废弃的陶窑用不着去费工拆除,更用不着将许多陶窑上的烧土都搬到一起。这可能还是从房址上搬来的烧土,很可能是从主动废弃的房址上搬来的[33]。

在江苏北部的邳县大墩子遗址,则发现了一些属于大汶口文化大型的烧土坑。如13号椭圆形灰坑直径为2-2.6米,深1米多,坑内依次堆积烧土层、木炭层、灰烬层、烧土层,最下面为蚌壳层,各层中还夹杂有大量陶片和兽骨等[34]。有烧土,又有炭灰,这一定是从焚烧过的居址上运来的。同类遗迹还见于大汶口文化的山东泰安大汶口遗址,在大汶口遗址的第二、三次发掘中,发现了多座埋有烧土的灰坑。如2003号为一大型的椭圆形灰坑,长径达到4.6米,“上层主要是大块红烧土堆积夹黄褐色砂质土,厚0.7-0.9米。这些烧土块中,有不少系房屋的墙壁废弃堆积,其中夹杂异常丰富的遗物”,包括壶、碗、钵、杯、鼎等陶器和一些石器。又如2026号灰坑,直径为2.6米,“内填大块红烧土和黄褐色土,烧土块满溢出坑口之外,坑内遗物丰富”。在这个遗址的北辛文化层,也发现有这样的烧土坑。如24号灰坑直径约3米,坑内满填黄褐土和大量红烧土块及木炭粒,出土物非常丰富。还有大小差不多的2号灰坑,坑中也填满大量红烧土块和破碎陶器。30号灰坑也填满红烧土块,烧土也是“溢出坑口外”[35]。

在一些仰韶文化遗址,也发现过这样的烧土坑。陕西南郑龙岗寺遗址半坡文化层发现的一些灰坑,有的就埋藏有大量红烧土块,如123号坑中就有较多的红烧土块和一些石块,82号中“包含有许多红烧土碎块”,31号则“夹杂有大量的红烧土块和炭屑”[36]。河南安阳后岗遗址,在新石器时代的7座灰坑中“都有红烧土块,有些是一面平整的,有些两面都是平整的,原来当是房屋的墙壁和地面,房屋毁坏后就被倾到在这些坑内”[37]。

湖北枣阳雕龙碑遗址也发现有一些特别的烧土坑,7号灰坑直径为1.5米、深0.8米,“坑内堆积皆为大小不等的红烧土块。”1号灰坑直径1.7米,深1.1米,“坑内大多为直径12厘米左右的红烧土块,堆成数层,每层之间常夹杂有一些黑色木炭或竹炭”;2号灰坑稍小,坑内下半部填满了红烧土块[38]。

山东枣庄建新遗址龙山文化的202号灰坑中,直径不足2米,深不过半米,填土包含有大量陶片和红烧土块,“底部堆放着陶鼎、鬶、罐、盒等完整器物和残片”[39]。这显然不是一般用作垃圾坑意义的灰坑。

在一些更晚的考古遗址中,也见到这样的烧土坑。如河南临汝煤山遗址二里头文化的两座灰坑中也填埋了大量红烧土块[40]。

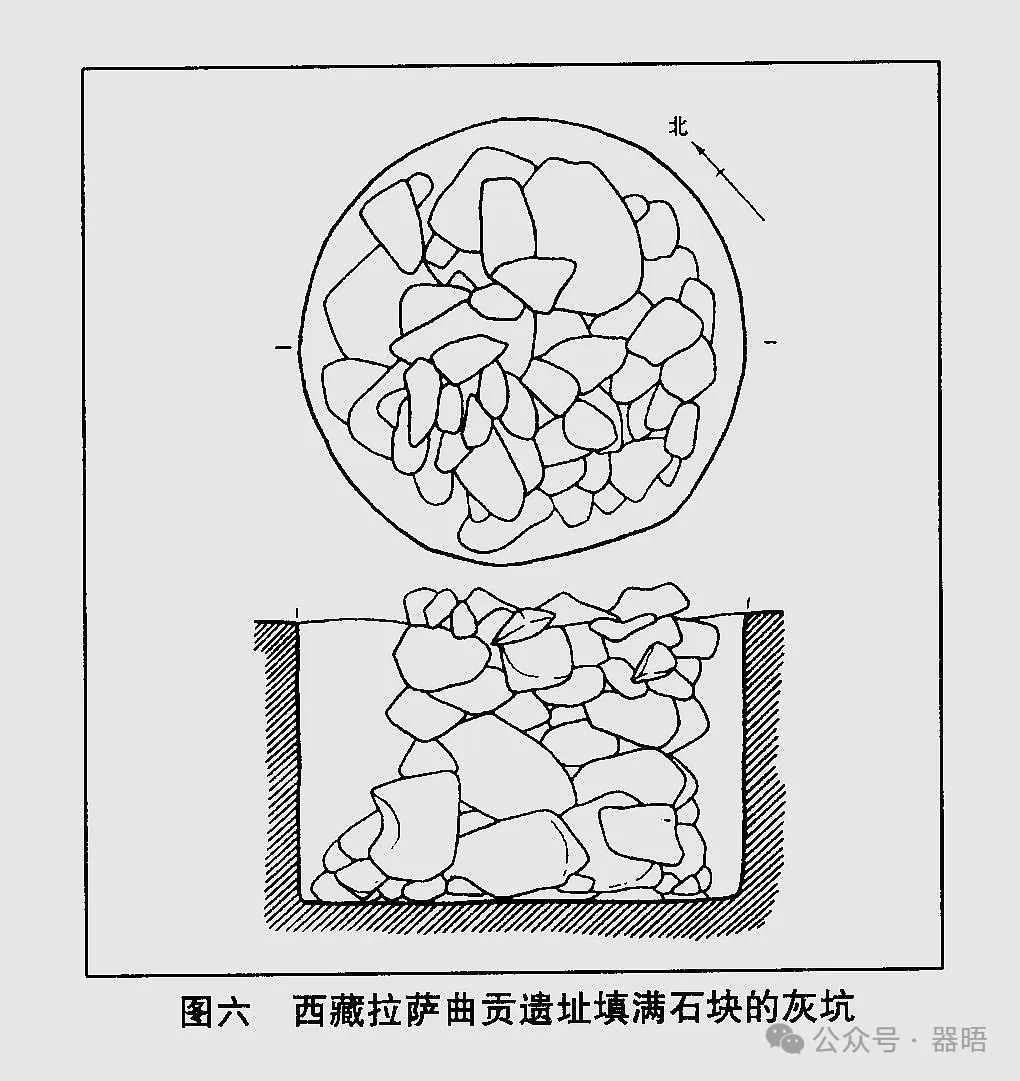

我们还注意到,在西藏拉萨曲贡遗址一些灰坑中填满石块,其中还杂有不少石器(图六),类似现象得不到应有的解释。考虑曲贡文化居民在当时可能以石块作为房屋主要的建筑材料,这些埋藏在灰坑里的石块有可能就是从房屋上拆下来的,与红烧土坑意义相同[41]。

这些集中埋藏的红烧土或石块,几乎可以肯定地说,绝大部分都是房屋的构成部分,它们很可能是人有意捣毁或焚毁的房址上搬来的,很多烧土、炭灰和陶片共存就是最好的说明。我们还可以由此进一步推测,这种烧土坑的出现,是在房屋捐弃经过了一定时间后的事。人们可能因为要在旧址重建居所,就将原先废弃的房址构件和其中遗弃的物品一同搬走。这些与过去死者有关的东西还不能随地乱扔,为避免不测,还要专门挖一个土坑将它们埋起来。

排除了那些意外事件,我们有理由作出这样的推测:焚毁和抛弃那些建得本来很好的居所,应当出自某些特别的用心。同样将居址上的建筑构件埋入墓葬或是灰坑中,也是出自相似的用心,都与本文论说的房屋捐弃风俗有关。这样的用心,以我们现代人的眼光来分析,如果没有民族学资料参证,可能一下子并不容易弄明白,所以我们首先还得由这个途径去寻找可能的答案。

[三]

从20世纪初以来,一些民族学研究者注意到这样一种特别的居住风俗,这就是有的部族在某些特别的时候,会毫不犹豫地将自己的房屋纵火焚毁或捣毁。学者们从不同角度对这样的风俗进行了研究和定性,他们所列举的诸多例证读来对我们深有启发。

如在列维-布留尔的《原始思维》一书中,我们注意到他关注过这种流行很广的原始风俗。在他列举的例证中,有这样一些很值得注意:

阿比朋人(Abipones)在安葬死者时,对属于死者的全部用具都要放到火堆里烧掉,“他的住宅完全被捣毁。他的妻子、孩子和家庭的其他成员则到什么地方找个栖身之所,他们不再有自己的住宅,就在别人家里住一个时期,或者用席子搭个篷聊以栖身”。地位较高的印第安人死去后,“他的小屋也要付之一炬”。在温哥华的土人中,“属于死者的一切东西都放到尸体旁边,因为不这样他就会回来把这些东西拿走,有时甚至把他的住宅夷平”。

列维还特别提到,在南非及整个非洲,这种因死者的原因而焚毁房屋的风俗曾十分盛行,甚至在这风俗已不怎么流行的地方,仍可以发现它的痕迹。巴隆加人(Ba-Ronga))当一个人死了以后,“他的衣服和他随身所带的一切都扔进他的那座荒废的茅屋里。”南非土人在每举行一次葬礼以后,就要将“死者死时所在的那个住宅”放火烧毁,放置在屋内的谷物、用具、武器、装饰品、护身符和卧具等,也都同时付之一炬。死者的家人要另外选定一处新址,修建新的居所。

事实上这种焚毁死者住房的风俗,在世界上的许多原始部族中都很流行,被列维-布留尔称之为“几乎无处不有的风俗”[42]。

我考察这类风俗兴起的原因,注意到它与原始丧葬仪式有比较密切的联系,它是先民葬礼中的一个重要内容。我还发现,这种风俗较多见于各地的游牧部落,如澳洲中部的阿兰达人(Aranda),以采集和狩猎为生,人们三两个家庭结群在一定区域内活动,居住的是简陋的窝棚。这个群体中一旦有人死去,死者的茅舍要烧毁,他所有的财产也一并毁弃。不仅如此,整个营地都得迁往它处重建。具有同样生活习性的马来半岛色曼人(Semang),印度南部牧牛的托达人、游猎北极的爱斯基摩人、日本北部渔猎的虾夷人(Ainus)、在美国西部草原游猎的喀罗人(Crows)[43]、美洲大草原印第安人和火地岛印第安人[44],在丧葬中都有毁坏死者房屋的风俗,有的是焚毁,有的则是捣毁夷平,还有的是弃置不用,无一例外地都是迁往它处,另作新居。如大草原印第安人中的达科他族,死者住过的提皮(帐篷)因死者而废弃,要在另外的地点再造一所新的。又如生活在火地岛的印第安人以渔猎为生,他们很少有一处营地住到半个月以上。当然造一所茅屋也并不十分费事,一般只须两个小时左右就够了,很少有花费半天工夫的。他们中间的亚马纳人,在有人死去时先将尸体焚化,有时就将骨灰掩埋在茅屋内,然后将这座茅屋烧毁。

游牧部落在实行这种风俗时,应当更为便当一些。人们本来在一地的居处时间就不会很长,而在有人死去时可能只是让他们有了一个提前迁移的动因而已。再加上他们的居所多属临时性的,废弃不会太疼心,重建也不会太困难。

在一些定居的农业部族中,也发现了焚毁死者房屋的例子。如亚马逊河西北以农为生的威图图人(Witotos),死者的坟墓就掘在住房内的火灶下面,在葬礼完毕时,人们便放火烧掉这所房子[45]。其他还有从事农耕的波罗罗人(Bororo)、温图人(Wintus)、巴隆加人[46],也都流行烧毁死者房屋的风俗。

这种捐弃旧宅、更立新居的做法,也见于我国一些少数民族。云南的苦聪人,在家中有人去世时,就要焚屋搬迁,人们认为非如此则不能逃避疾病死亡[47]。前引陈星灿先生研究居室葬的论文,也提到台湾土著民族的类似风俗,卑南人为凶死者、赛夏人为家长捐弃房屋。这里的用意,一是为逃避凶死者的危害,一是为家长在冥间的生活提供住所。

在中国古代民族学材料中,也可以寻到类似居住风俗的证据。据《三国志·魏书·东夷传》说,古代东北的濊人“多忌讳,疾病死亡辄捐弃旧宅,更作新居。”这是现在所知的中国古代同类风俗的最早的文字记述,将来也许还能查找到更多更早的相关记载。“捐弃”这个词,是这种风俗的再恰当不过的定义了。捐者,弃也,这里指的是一种主动的废弃。我国古时还将死亡别称为“捐馆”或“捐馆舍”,意为舍弃居住之所,在用作文字表述时是死亡的一种婉称,《战国策.赵策二》就有“奉阳君捐馆舍”的说法。其实“捐馆舍”的说法极可能是远古为死者捐弃居所风俗的一种记忆,也许这风俗在先秦时依然还能见到也未可知。

古代濊人为病死者捐弃旧宅的风俗,对我们从事的这项研究很有启发。原始部族捐弃房屋风俗存在的原因,主要也应是与死者有关,是与安葬死者相关的一种仪式。之所以要有捐弃房屋的仪式,可能有这样几个方面的背景因素:

一是灵魂信仰。远古时代的先民相信万物都有灵魂,人虽死,而灵魂仍然存在。虾夷人认为,物质的灵魂同人的灵魂一样,在它们被损坏时,灵魂同样也还存在着,因此他们焚烧死者的住所、损毁死者的用具,自以为是杀死了它们,那么它们的灵魂也就可以在冥间继续供死去的亲人享用和居住了。正像列维-布留尔指出的,“供给所需要的一切,使他在新环境中不至成为不幸者,如果死者是某种重要人物,则必须供给他为维持其等级而需要的一切”,这当然就包括住宅在内[48]。

二是禁忌习俗。有的部族在有人去世后即刻毁房迁徙,为的是避开可能接踵而至的疾病与死亡。列维就认为,“使活人避开受死亡玷污了因而不宜再用的物品,这一点似乎可以解释比如烧毁或夷平死人断气时所在的住宅的那个几乎无处不有的风俗。”[49]色曼人为了逃避死者恶魂作祟,在葬礼举行后便即刻迁往它处安家,新居多数建在河对岸,他们认为鬼魂是不会渡水的[50]。苦聪人也是出自类似的原因,在有人死亡时要焚毁旧居,更迁新居。李新伟先生认为有的部族在有凶死者时焚烧房屋,正是出于消灾祛邪的目的。如果从另一个角度来看,对于因传染病而死亡的人,离开或焚毁他的居所,还是一种非常明智的选择,这是一种避开和处理传染源的最有效的方式。

三是尊卑观念。在有些部族中,房屋捐弃的施行,仅限于死去的酋长或家长,与每死一人即弃一房的做法不同。如威图图人,酋长死了就烧掉他的住房,家人则避开旧址另建新居[51]。在温图人那里,也是在死了地位较高的人时,他的小屋才付之一炬[52]。喀罗人是在大酋长死去时,将他的尸体放置在他住过的皮帐内,皮帐从此废弃。亲属则还要离开营地两个月,在返回时另建一个新皮帐居住[53]。阿比朋人(Abipones)在家长死后,将他的全部用具都扔到火堆里烧掉,住房随即也被捣毁,他的家人则要另觅一个栖身之所[54]。台湾土著民族中也有这样的例证,只是在有家长去世时才会捐弃旧宅。

四是财产意识。拉法格的《财产及其起源》一书论及房屋捐弃风俗,他以为这种捐弃是财产所有权的体现。他说,因为房屋被认为是动产,可以归属于修建者和居住者个人所有,“因此在许多野蛮人和半开化人中间,房屋也同死者的其余动产一起焚毁。”[55]这个观念的出现相对应当晚一些,可能是原始房屋捐弃风俗的异化,不是捐弃的原初目的。

也许是财产意识的强化,也许是居住较为长久,也许是房屋建造规模大了一些,一些部族的人们有点舍不得为死者捐弃住宅了。人们变得似乎不那么慷慨了,开始改变过去为死者考虑太多的习惯,要更多地为生者着想。既要不违背传统,又要适应新观念,所以就有了一些变通的办法。虾夷人为了保存旧有的住所,他们往往为行将死去的老弱者另搭一个小窝棚,将他们供养在里面。待其亡故后将小窝棚烧毁,用以替代过去那样的捐弃。托达人在男子死时,丧礼在特地建起的茅屋内举行;妇女死时,丧礼亦在一座象征住所的茅棚内举行。丧礼结束,便将这特意搭建的茅棚焚毁。我们可以做出这样的推测:也许就是类似替代方法的发明,原始丧葬中的捐弃之风就慢慢消失了。

从这些原因考察,房屋捐弃风俗的实质,一半是为了死者,一半是为了生者。而且在有些动因上,同时是为了死者和生者,不能将两个动因完全分离开。

根据民族学相关资料,我们对部分考古所见的特别的居住遗迹,可以做出如此的推测:史前人在为死者举行葬礼以后,就将死者使用过或接触过的用具杂物陈设在屋子里,还准备了食物,有时并且特别注意在门道口放上一两件陶器,然后将房子烧毁或夷平。由于新石器时代聚落的主人已是农耕居民,这个时代可能只是在死了一定地位的人时才有房屋捐弃活动,所以这类遗迹的发现数量不会太多,在一个聚落内所能见到的属于捐弃的房址只是少数。有时房屋的废弃可能是为了凶死者,这样的房址中发现的一些非正常方式埋葬的死者,可能就是凶死者。

考古发现的一些新石器时代的烧土埋藏遗迹,可能也与房屋捐弃风俗有关。为何要将这些烧土堆置一起集中埋藏呢?也许是一种象征性的隔离,为避免疾病和死亡而将死者居住过的房址捣毁,在需要重建这房屋时便将烧土收集埋藏进来。像龙岗寺和雕龙碑等遗址那样烧土与炭灰共存的灰坑,是很典型的焚毁房屋的捐弃遗存,特别值得注意。

在新石器时代墓地发现的在墓坑中填塞烧土的现象,也可能是房屋捐弃风俗的另一种表现形式。人们以从居址取来的烧土块象征房屋,供死者在冥间居住。在有的新石器时代墓葬中,还发现有随葬房屋模型的做法,在大汶口和仰韶文化中都发现了这种房屋模型[56]。类似的这些发现,可以看作是新石器时代居民为死者捐弃房屋的风俗的注释。

在以后的新石器时代田野考古工作中,将会有更多具有捐弃含义的房屋遗迹被发现,尤其是在早期农人的居址里。当然也要注意到,并非所有焚毁或废弃的房址都是捐弃的结果,具体现象还要具体分析。

[四]

我们隐隐感觉到远古捐弃房屋风俗的影响力很大,余波可及数千年后的现代人的头脑。文明时代将社会上层人物的墓穴营造成寝宫或地宫的样子,在墓中随葬陶楼、陶屋的做法等等,都应当是远古捐弃房屋的流风。现代城乡曾广泛流行的为死者供奉纸扎“灵屋”、并在特定时候为死者焚毁的做法,谁又能说它与史前先民信奉的那些观念不是一脉相承的呢?在数千年同一观念的引导下,人类的房屋捐弃风俗的出现和变化大概经历了以下这样的一些过程:

1.将死者埋葬在居所(一般为洞穴)中,生者继续居住其中。这样的葬俗最早出现在旧石器时代晚期,是人类最早实行的一种埋葬制度。

2.或是继续旧石器时代居民的做法,生者继续居住在埋葬着死者的居所中;或是在过一定时间后搬出这座居所,另建新居;或是在埋葬死者(不论是埋在居室还是在墓地)的当时就捐弃居住的房屋,再建新居。这是新石器时代居民和一部分保留古老风俗的现代部族实行的埋葬制度,房屋捐弃的方式可以是直接废弃不用,更多的是焚毁。

3.在老者、伤病者即将去世前,为他另建一座小型的茅屋居住,在它去世时同时将这茅屋毁弃,从而保留家人原来居住的房子。这是在捐弃房屋风俗流行的后期出现的一种变通方式,在现代部族中仍然可以找到不少例证。

4.将墓室营造成居室的样子,或用房屋模型放置在死者墓中作为随葬品。这种葬俗出现在史前时代末期,在文明时代广为流行。

5.与陶楼陶屋之类冥器属同一范畴的“灵屋”出现,是房屋捐弃风俗的最后表现形式。这种风俗一直在当代还没有完全消失,除了沿用纸屋,还出现了具有现代特色的纸彩电、冰箱和洗衣机等电器类冥器。

房屋的修建和废弃,体现了人类在物质与精神两方面的双重需求。在史前时代,房屋不只是人类身体的庇护所,它给予人类的,不仅是阻隔风雨寒暑,还要呵护人们的魂灵。它庇护人之身,也庇护人之心,它陪伴着人的死与生。包括房屋捐弃在内的各种与居住风俗相关的考古遗存,应当作为考古工作者在田野发掘中关注的一个重要内容。

[1]王仁湘:《奇特的房屋捐弃之风》,《化石》1982年1期。

[2]陈星灿:《史前居室葬俗的研究》,《华夏考古》1989年2期。

[3]陈国钧:《台湾土著社会婚丧制度》,台湾幼狮书局,1971年。

[4]杨虎、刘国祥:《兴隆洼文化居室葬俗及相关问题探讨》,《考古》1997年1期。

[5]李新伟:《我国史前房屋的废弃习俗》,《考古求知集》,中国社会科学出版社,1997年。

[6]中国科学院考古研究所等:《西安半坡》,科学出版社,1963年。

[7]西安半坡博物馆等:《姜寨》,文物出版社,1988年。

[8]中国社会科学院考古研究所湖北队:《湖北枣阳市雕龙碑新石器时代遗址试掘简报》,《考古》1992年7期。

[9]中国科学院考古研究所:《沣西发掘报告》,文物出版社,1963年。

[10]山东大学考古专业教研室:《泗水尹家城》,文物出版社,1990年。

[11]郑州市博物馆:《郑州大河村遗址发掘报告》,《考古学报》1979年3期。

[12]中国科学院考古研究所等:《西安半坡》,文物出版社,1963年。

[13]西安半坡博物馆等:《姜寨》,文物出版社,1988年;《陕西临潼姜寨遗址第二、三次发掘的主要收获》,《考古》1975年5期。

[14]河北省文物管理处等:《河北武安磁山遗址》,《考古学报》1981年3期。

[15]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队:《内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址1992年发掘简报》,《考古》1997年1期;杨虎、刘国祥:《兴隆洼文化居室葬俗及相关问题探讨》,《考古》1997年1期。

[16]辽宁省文物考古研究所:《阜新查海新石器时代遗址试掘简报》,《辽海文物学刊》1988年1期;《辽宁阜新县查海遗址1987-1990年三次发掘》,《文物》1994年11期。

[17]内蒙古文物考古研究所:《内蒙古察右前旗庙子沟遗址考古记略》,《文物》1989年12期。

[18]宁夏文物考古研究所等:《宁夏海源县菜园村遗址、墓地发掘简报》,《文物》1988年9期。

[19]甘肃省博物馆:《武威皇娘娘台遗址第四次发掘》,《考古学报》1978年4期。

[20]山东大学考古专业教研室:《泗水尹家城》,文物出版社,1990年。

[21]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队:《内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址1992年发掘简报》,《考古》1997年1期。

[22]陕西省考古研究所等:《陕南考古报告集》,三秦出版社,1994年。

[23]山东省博物馆:《山东滕县岗上村新石器时代墓葬试掘报告》,《考古》1963年7期。

[24]中国社会科学院考古研究所山东工作队等:《山东兖州王因新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1979年1期。

[25]高广仁:《大汶口文化的葬俗》,《中国原始文化论集-纪念尹达八十诞辰》,文物出版社,1989年。

[26]高广仁:《海岱上古祭祀遗迹》,《中国文物报》2000年8月9日三版。

[27]北京大学历史系考古教研室:《元君庙仰韶墓地》,18-19页,文物出版社,1983年。

[28]中国社会科学院考古研究所:《青龙泉与大寺》,科学出版社,1991年。

[29]河北省文化局等:《1957年邯郸发掘简报》,《考古》1959年10期。

[30]山东省文物考古研究所等:《枣庄建新―新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,1996年。

[31]广西壮族自治区文物考古训练班等:《广西南宁地区新石器时代贝丘遗址》,《考古》1975年5期。

[32]陕西省社科院考古研究所汉水队:《陕西西乡李家村新石器遗址一九六一年发掘简报》,《考古》1962年6期;陕西省考古研究所等:《陕南考古报告集》,三秦出版社,1994年。

[33]南京博物院:《江苏淮安青莲岗古遗址古墓葬清理简报》,《考古通讯》1958年10期。

[34]南京博物院:《江苏邳县大墩子遗址第二次发掘》,《考古学集刊》1辑。

[35]山东省文物考古研究所等:《大汶口续集-大汶口遗址第二、三次发掘报告》,科学出版社,1997年。

[36]陕西省考古研究所:《龙岗寺——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1990年。

[37]中国科学院考古研究所安阳发掘队:《1971年安阳后岗发掘简报》,《考古》1972年3期。

[38]中国社会科学院考古研究所湖北队:《湖北枣阳市雕龙碑新石器时代遗址试掘简报》,《考古》1992年7期。

[39]山东省文物考古研究所等:《枣庄建新―新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,1996年。

[40]洛阳博物馆:《河南临汝煤山遗址调查与试掘》,《考古》1975年5期。

[41]中国社会科学院考古研究所:《拉萨曲贡》,中国大百科全书出版社,1999年。

[42]列维-布留尔著、丁由译:《原始思维》,315-321页,商务印书馆,1981年。

[43]以上均见乔治.彼得.穆达克著、童恩正译:《我们当代的原始民族》,四川民族研究所,1980年。

[44]苏联科学院米克鲁霍-马克来民族学研究所编、史国纲译:《美洲印第安人》,三联书店,1960年。

[45]乔治.彼得.穆达克著、童恩正译:《我们当代的原始民族》,四川民族研究所,1980年。

[46]列维-布留尔著、丁由译:《原始思维》,商务印书馆,1981年。

[47]宋恩常:《苦聪人》,《研究集刊》1978年2期。

[48]列维-布留尔著、丁由译:《原始思维》,317页,商务印书馆,1981年。

[49]列维-布留尔著、丁由译:《原始思维》,317页,商务印书馆,1981年。

[50]乔治.彼得.穆达克著、童恩正译:《我们当代的原始民族》,69页。

[51]乔治.彼得.穆达克著、童恩正译:《我们当代的原始民族》,299页。

[52]列维-布留尔著、丁由译:《原始思维》,361页,商务印书馆,1981年。

[53]乔治.彼得.穆达克著、童恩正译:《我们当代的原始民族》,178页。

[54]列维-布留尔著、丁由译:《原始思维》,315页,商务印书馆,1981年。

[55]拉法格著、王子野译:《财产及其起源》,67页,三联书店,1978年。

[56]杨鸿勋:《仰韶文化居址建筑发展问题的探讨》,《考古学报》1975年1期。