郝鹏骁 陈娟娟 马啸 | 美国文物保护高等教育:发展、借鉴与反思

美国文物保护高等教育:发展、借鉴与反思

郝鹏骁 陈娟娟 马啸

摘要:在不到百年内,美国的文物保护高等教育与行业协同发展,形成了以职业需求为牵引、专业方向细分、学科高度交叉融合的教育体系,对中国文物保护人才培养有着重要的借鉴意义。本文首先溯源了美国文物保护行业人才培养的发展历史;随后,详细阐述了美国高校文物保护项目的设置情况以及文物修复师、建筑遗产保护工程师和文物保护科学家三类人才的培养体系,并归纳了推动美国文物保护行业与高等教育体系发展的4个关键因素:学术科研平台与期刊交流、科学基金与财政支持、私人募捐、政府决策与社会参与;最后,提出了中国文物保护教育可借鉴的4个方面:清晰定位、学科支持、注重当代、国际共赢。

关键词:文化遗产学科建设;高等教育;文物保护行业;人才培养

一、美国文物保护行业和专业人才培养发展历史

美国的文物保护行业与源自欧洲大陆的文物保护行业密切相关。欧洲文物保护行业可追溯至16世纪,画家和工匠依照个人审美对文物和艺术品进行清洗与修复。由于缺乏系统的文物保护理论的支持,学者通常将这一时期的文物保护修复活动视为一种手工艺而非科学实践。随着18—19世纪博物馆的兴起以及现代自然科学的发展,现代意义上的文物保护行业开始萌芽[1]。1888年,德国柏林皇家博物馆(Royal Museums of Berlin,今柏林国家博物馆)设立了全球首个文物保护实验室,专门从事文物科学保护工作[2]。同时,光学显微镜、X射线和紫外成像等先进科学技术在绘画作品的研究分析中的应用,为文物保护技术的发展奠定了坚实基础[3]。

第一次世界大战后,欧美一系列重要博物馆,如大英博物馆(British Museum)[4]、卢浮宫(Louvre Museum)[5]、波士顿美术馆(Museum of Fine Arts Boston)[6]、英国国家美术馆(National Gallery)[7]及大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)[8],相继设立了文物保护实验室,逐步推广基于现代科学的文物保护与修复模式。这一时期,文物保护修复人员的构成相当多元化,既有通过传统师徒制培养的工匠,也有受雇于博物馆、具备艺术史或理科背景的专业人员,他们接受专业培训后从事文物保护修复工作。对于是否有必要通过高等教育培养文物保护专业人才,文物保护行业内部仍存在争议[9][10]。

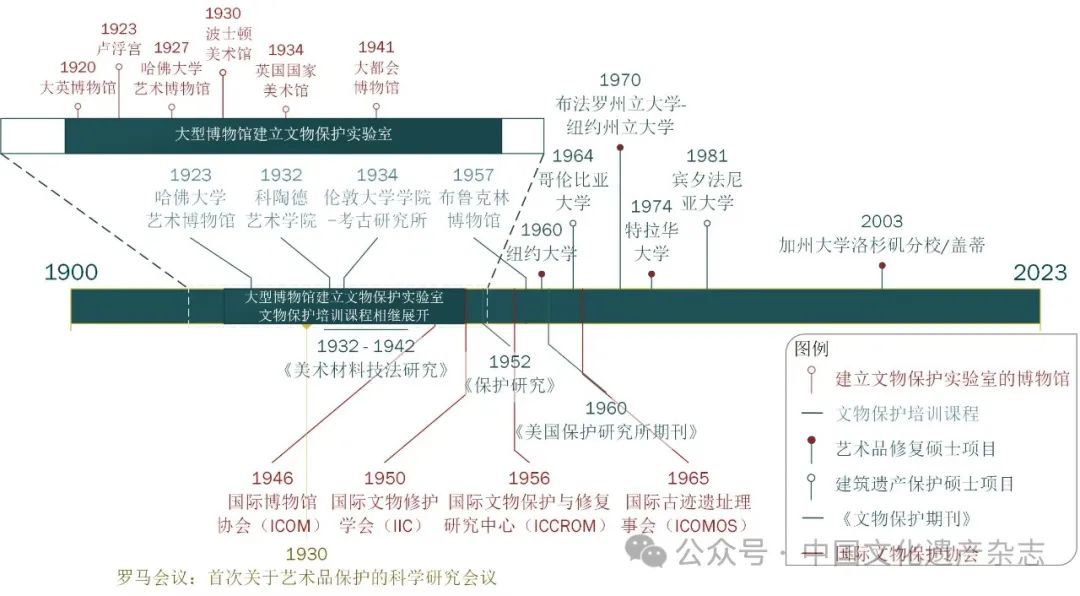

1930年前后,欧美一系列会议和培训课程(图1)推动了文物保护领域专业人才培养的新进展[11][12]。1930年10月,欧美文物保护界在罗马举办了首届文物与艺术品保护科学研讨会,汇集了文物修复师、科学家、艺术史学家和博物馆策展人,共同探讨现代科技、文物修复技术和艺术评论等议题,使更多从业者认识到科学技术在文物保护中的重要性[13]。1931年,第一届历史纪念物建筑师及技师国际会议(International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments)召开,并通过了《雅典宪章》(Athens Charter)。该宪章倡导创立国际性的保护与咨询机构,明确文物古迹的保护措施,并呼吁通过立法保护文物与古迹,成为西方国家文物古迹保护修复政策制定的范式[14]。

图1 美国文物保护行业发展重要时间节点(作者自绘)

与此同时,欧美部分文博机构,如哈佛大学艺术博物馆(Fogg Museum, Harvard University)、科陶德艺术学院(Courtauld Institute of Art)[15]及伦敦大学学院考古研究所(University of London, Institute of Archaeology)[16],开始设立非学位制的文物保护培训课程,这为西方文物保护行业的发展起到了至关重要的作用。其中,哈佛大学艺术博物馆的培训项目被誉为文物保护教育的里程碑,奠定了美国文物保护高等教育的基础,其创办的《美术材料技法研究》(Technical Studies in the Field of Fine Arts)期刊也极大促进了欧美文物保护技术与研究的交流与发展。许多教职人员和项目所培养出的学生成为美国文物保护行业的中坚力量和专业人才[17][18]。

在这一时期,将现代科学原理应用于文物与建筑遗产的保护修复逐渐形成行业共识,并成为现代文物保护区别于传统修复的关键因素[19]。这不仅体现在化学、物理等学科在研究文物劣化机理和文物保护材料方面的应用,还为未来文物保护修复理论与准则的构建奠定了科学基础,包括保护材料的可逆性、与文物的兼容性和最小干预原则等[20][21]。同时,随着博物馆中具有自然科学教育背景的文物保护人员比例逐渐增加,化学与物理等课程也成为文物保护教育中必不可少的内容。

第二次世界大战后,文物保护需求的增加以及行业交流的日益频繁,催生了众多文物保护机构与国际组织,学术会议也逐渐增多。这不仅极大地推动了全球文物保护工作的开展和知识的传播[22],也对从业人才的职业标准提出了新要求。重要的国际组织包括国际文物保护修复学会(International Institute for Conservation of Historic and Artistic works, IIC)[23]、以可移动文物保护为中心的国际博物馆协会(International Council of Museums, ICOM)[24]、以不可移动文物保护为重点的国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites, ICOMOS)[25],以及以发展中国家文物保护为主要工作的国际文物保护与修复研究中心(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICCROM)[26]。随着文物保护行业的发展,逐渐产生了不少问题。直至20世纪50年代末,文物保护修复行业仍面临保护原则与理念不完善、职业准入制度缺乏、教育培训体系不健全及职业标准不统一等问题,导致从业人员水平参差不齐,保护修复的质量难以保障,甚至有许多珍贵文物在修复过程中受到损害[27][28]。

为应对这些挑战,文物保护从业人员开始深入探讨文物保护理论与准则。1961年,IIC美国地区组织(1972年更名为美国历史文物与艺术品保护协会 American Institute for Conservation of Historic and Artistic works, 现美国文物保护协会 American Institute for Conservation,AIC)发布了《从业道德准则》(Code of Ethics and Guidelines for Practice),明确了保护修复评价标准,强调了保护修复的可逆性、最小干预等原则,预防性保护的概念也自此兴起[29][30]。1964年,《威尼斯宪章》(Venice Charter)正式将保护文物与历史建筑的原真性纳入了文物保护准则[31]。

与此同时,哈佛大学艺术博物馆及布鲁克林博物馆等机构提供的文物保护培训课程已无法满足人才培养的需求,迫切需要设立相关的高等教育学位项目,以建立并实行更加完善的行业准入制度和职业标准[32]。1960年,纽约大学(New York University)开设文物保护硕士项目,标志着美国文物保护学位教育的起步[33]。在随后40余年内,布法罗州立大学-纽约州立大学(State University of New York Buffalo State University)、特拉华大学(University of Delaware)与加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)相继开设文物保护硕士项目,培养了一批文物保护修复专业人才。哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York)、宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)等62所高校陆续推出建筑遗产保护学位项目或职业证书课程[34]。自此,美国文物保护高等教育逐渐完善,涌现出众多人才,技术分支不断扩展和细化,文物保护的涵义也更加广泛。这些高等教育院系还联合成立了北美文化财产保护研究生教育协会(Association of North American Graduate Programs in the Conservation of Cultural Property,ANAGPIC),旨在促进保护教育方面的合作,并通过严格的学术培训提高学生的专业水平。自1974年起,ANAGPIC定期举办北美学生年会,为与会学生提供学术与职业的支持平台,培养友谊、分享信息、鼓励创新,为未来的职业生涯奠定人际关系的基础[35]。

随着学位教育的日益成熟,美国文物保护行业已形成以文物/艺术品修复师、建筑遗产保护工程师和文物保护科学家为主要代表的人员构成与专业结构,并普遍形成以硕士学位作为修复师/工程师的职业准入门槛、博士学位作为科学家的准入门槛。据2014年全美文物保护行业调查,在约3500名文物保护从业者中,拥有艺术品/文物保护专业硕士学历的人数占68%,这些人员主要任职于博物馆、高校、政府部门以及私人工作室(包括全职或兼职)[36]。其中,修复师通常具有明确的专业分工,专注于某一类材质(器物、绘画、纸本、相片或纺织品)的文物/艺术品的修复工作,以便深入研究并积累该类材质的保护修复技术,从而在该领域内进行更深层次的探索和创新。

在大型艺术博物馆、图书馆、文物保护研究机构和高等院校等机构中,文物保护科学家也发挥着重要作用(见表1)。他们依靠化学、物理学、材料科学和地质学等学科背景,与修复师紧密合作,开展保护修复研究,为文物保护修复工作提供科学支持与指导[37]。例如,在美国国家美术馆,文物保护科学家根据合同规定,需将至少20%的工作时间用于与修复师合作进行保护修复研究。这种明确而互补的合作模式,不仅最大化地发挥了各专业人员的优势,还推动了文物保护修复工作的科学化和专业化发展。

表1 美国文博机构的文物保护人员设置情况①

二、美国文物保护高等教育体系

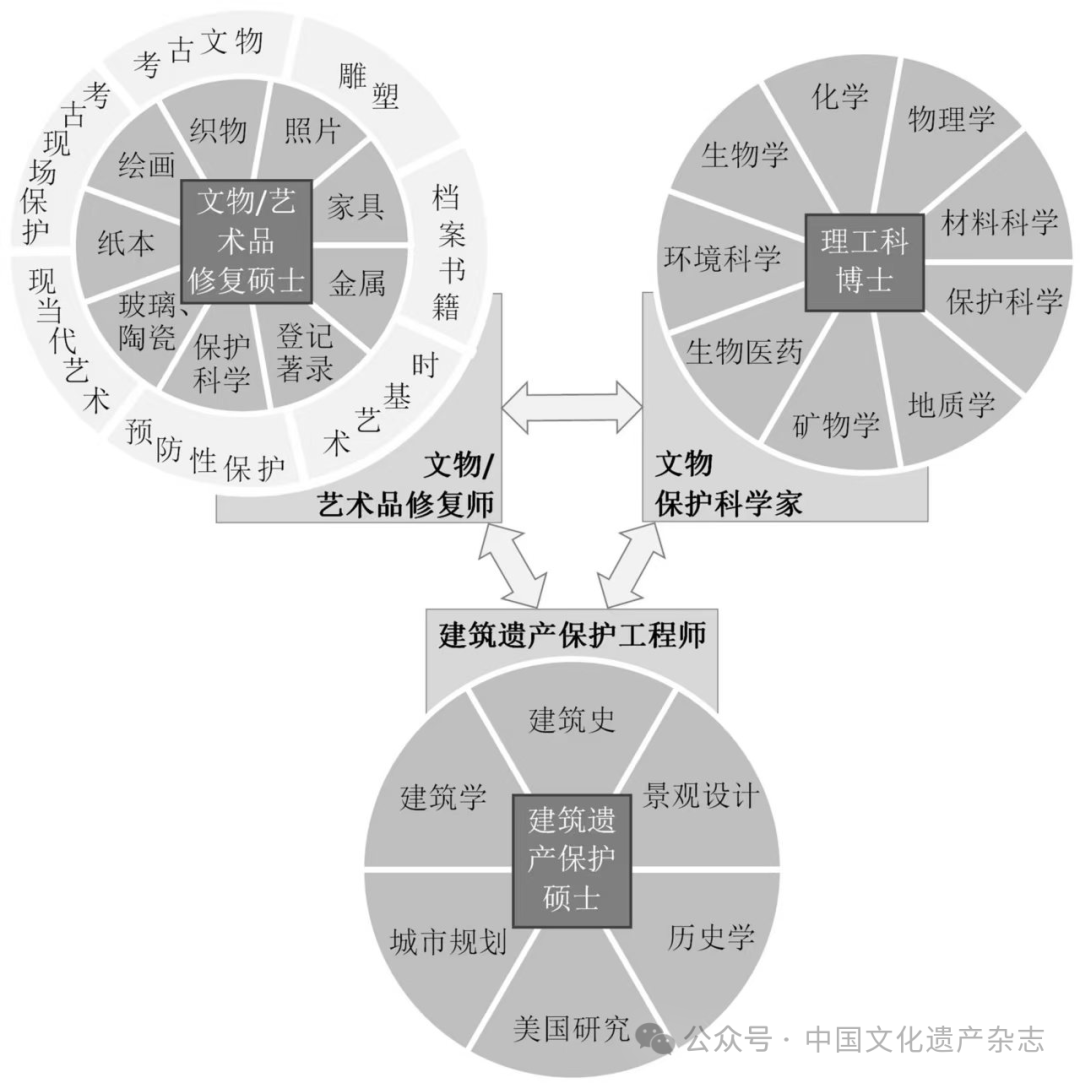

美国的文物保护高等教育体系经过百年发展已日臻成熟。围绕行业需求培养3类核心专业人才:文物/艺术品修复师、建筑遗产保护工程师和文物保护科学家。这些专业人才分别通过文物/艺术品修复硕士项目、建筑遗产保护硕士项目和理工科(文物保护方向)博士项目进行系统培养(图2)。目前,各高校的学位项目已形成具有地域特色的培养目标与课程体系,并高度重视实践教学与实习经验的积累,确保毕业生具备良好的就业竞争力。

图2 美国文物保护人才培养体系(作者自绘)

(一)培养定位和目标

文物/艺术品修复硕士项目旨在培养专职的文物/艺术品修复师,紧密对接行业需求,根据文物类型和材质进行细分,如绘画(paintings)、纸本(paper)、器物(objects)等,进一步涵盖纺织品、雕塑、家具、金属、玻璃与陶瓷等领域。随着行业的发展,考古现场保护、现当代艺术品、档案书籍、预防性保护和时基艺术等新领域也逐渐被纳入课程体系。目前,美国有4所高校开设特色鲜明的文物/艺术品修复硕士项目:加州大学洛杉矶分校擅长考古文物保护;纽约大学见长于现当代艺术品和时基艺术的保护;特拉华大学侧重预防性保护、家具和纺织品的保护;布法罗州立大学-纽约州立大学则在文物摄影记录方面具备优势,提供文物保护文学硕士以及文物科学与文物摄影理学硕士的双学位项目。

建筑遗产保护硕士项目多隶属于建筑史、建筑学、景观设计或城市规划等相关院系,旨在培养建筑遗产保护师。其毕业生可在政府部门、建筑公司、博物馆、非营利组织等机构,从事遗址与历史建筑的评估、记录、规划、管理、宣传及保护修复等工作。全美现有38所高校开设此类硕士项目[38],各具特色:如宾夕法尼亚大学以石材、木材、金属等建筑材料保护、保护科学与技术的培训著称,特别强调在全球多元文化背景下的建筑保护;哥伦比亚大学关注城市规划中的保护议题,特别强调保护在社会价值和公共政策中的作用;得克萨斯大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin)则专注于德州以及美国南部地区的遗产保护研究。

文物保护科学家的培养主要由理工科院系下设的相关课题组承担,注重基础科研技能和文物保护专业知识的融合。目前,美国的文物保护科学研究课题组分布较为分散,研究方向通常取决于导师的研究兴趣。知名课题组包括加州大学洛杉矶分校材料科学与工程系的卡库利(Ioanna Kakoulli)教授课题组,西北大学与芝加哥艺术博物馆合作成立的艺术品科学研究中心(Center for Scientific Studies in the Arts–Northwestern University, NU-ACCESS),以及特拉华大学化学系的迪博夫斯基(Cecil Dybowski)教授课题组等。

(二)招生条件

文物/艺术品修复硕士项目的招生充分体现了多学科交叉的特点。通常,申请人需在本科阶段修读至少一年的人文学科(如艺术史、人类学或考古学)和理工科课程(如化学或材料科学),并具备200~400小时的文物保护修复实践、考古发掘实习或博物馆实习经历。此外,部分学校还要求申请人具备绘画、雕塑或设计等艺术实践的基础。由于文物的多样性,项目对文物修复人才的要求还包括掌握一门非英语语言,以便进行跨文化的文物研究。

相比之下,建筑遗产保护硕士项目的招生条件较为宽松。尽管申请人常拥有建筑学、历史学、城市规划或考古学等相关本科学历,但硕士项目通常不限制本科专业背景。申请人需要通过个人陈述、推荐信、简历以及相关项目或工作作品集等材料展示自己在建筑遗产保护领域的知识与经验,以提升申请竞争力。

理工科博士项目的招生通常依据各高校相关院系的政策。申请人需具备化学、材料科学等相关专业背景或科研经验,并通过个人陈述、推荐信、美国研究生入学考试成绩等申请材料,展现其在保护科学领域的研究兴趣与能力,方能获得招生委员会或导师的青睐。

(三)课程体系

1.文物/艺术品修复硕士项目

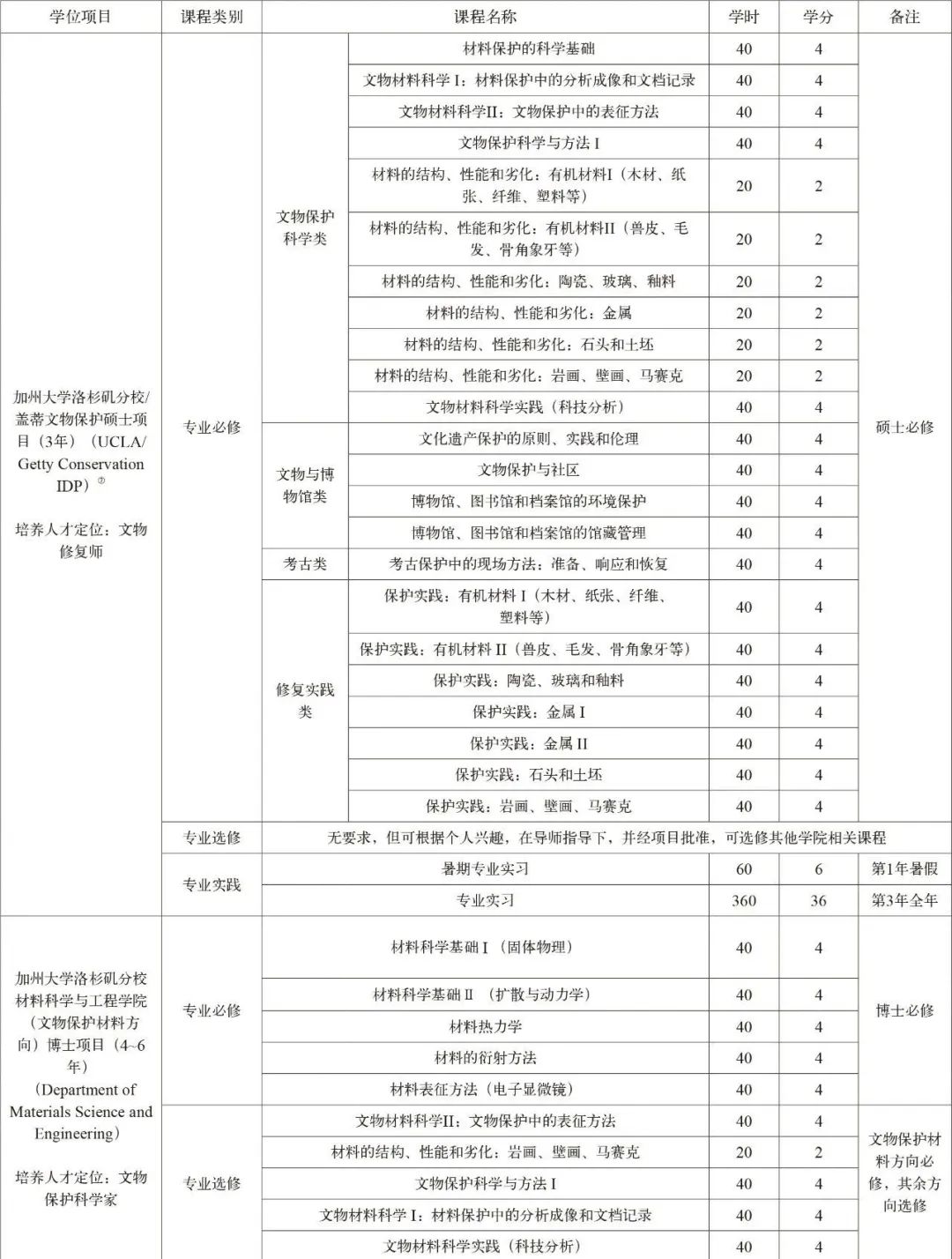

文物/艺术品修复硕士项目的设计着重培养学生的跨学科合作能力(见表2),并强化其在特定文物材质领域的专业技能。培养方案包含了大量的科学课程、文物保护理论课程以及文物保护修复实践课程,确保学生既能掌握理论知识,又能熟练操作修复技能。

表2 加州大学洛杉矶分校修复师硕士项目与保护科学家博士项目课程设置(截至2023年1月)

入学后,学生即选择自己主攻的文物材质方向,例如绘画、器物、纸质等,并在之后的学习中,将超过半数的课时用于修复实践课程。通过这种方式,学生能够在实际操作中积累经验,深入理解各种材质文物的特性与修复技术。此外,项目要求学生至少完成一年的文物保护机构实习,以加强实践经验。

硕士研究生的毕业要求不局限于发表学术论文,而是鼓励学生围绕具体文物的修复实践、检测分析、保护材料研究及应用等主题开展独立研究,并通过答辩展示研究成果。这种模式使得学生在完成学位时,具备了较为坚实的理论基础和较为丰富的修复实践基础,以及文物保护岗位所需的多学科知识和能力。

2.建筑遗产保护硕士项目

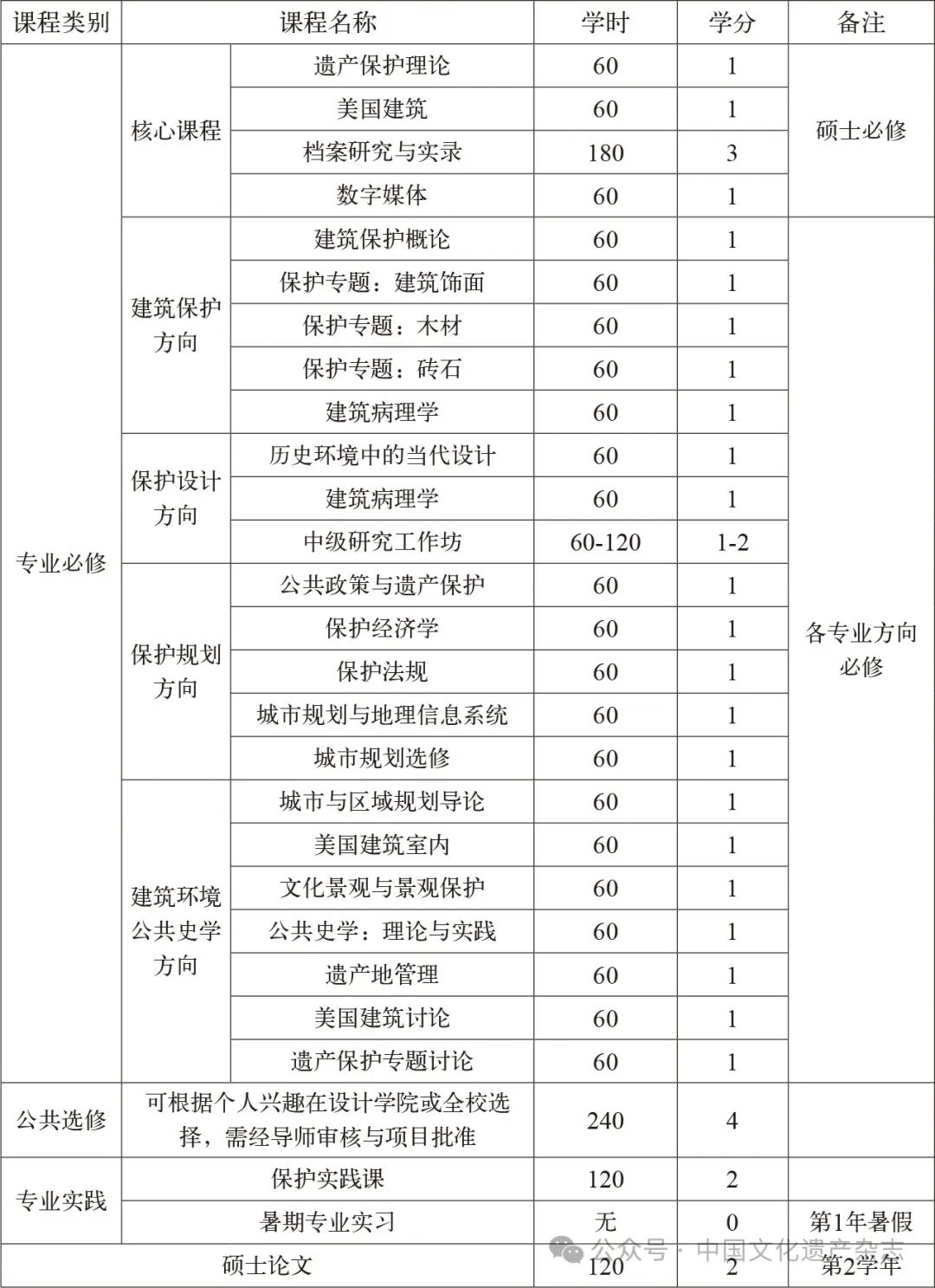

建筑遗产保护硕士项目则以跨学科性为特点,注重学生对历史建筑的文化价值和结构特征[39]的理解,强调将建筑遗产保护与社区发展相结合。课程涵盖美国建筑历史、保护理论和政策、建筑材料、文物记录和气候变化等内容(见表3)。此外,项目注重保护和修复技能的培养,旨在让学生掌握现代科技在文物保护和修复中的应用。建筑遗产保护项目还强调与社区的融合,因为许多历史建筑不仅是文化遗产,还与当地社区的发展息息相关,其保护和修复需考虑社区的意见和需求。学生需学会如何与社区协作,深入了解社区的文化与历史,以更好地保护建筑遗产,并推动其与社区发展的有机结合。

表3 宾夕法尼亚大学建筑遗产保护硕士项目课程设置(两年制)[40][41]

3.文物保护科学博士项目

文物保护科学博士项目遵循理工科硕博课程的要求、培养计划和毕业标准,同时根据文物保护的特殊需求进行适当调整。学生在项目中接受文物保护基础科研训练,深入掌握文物材料的性质、老化机理、科学分析技术、文物保护材料研究和保护技术等方面的知识。这种培养模式不仅确保学生具备扎实的理工科基础,还使他们积累丰富的文物和艺术品研究经验,促进理论与实践的紧密结合。毕业生将能够在文物保护领域内承担更为复杂的科研任务,推动行业的发展与创新。

(四)产教融合

美国文物保护教育项目的一大显著特点在于其对实习实践经历的高度重视。文物/艺术品修复硕士项目通常与地方博物馆紧密合作,建筑遗产保护硕士项目则倾向与保护公司、政府机构和非营利组织建立长期合作关系。这种合作模式不仅为学生提供了丰富的实践机会,还有效缩短了毕业生进入职场后的适应期,使他们能够无缝对接到文物保护行业,从而减少在岗培训的需求。例如,宾夕法尼亚大学建筑保护中心与美国国家公园管理局、世界遗产基金会、英格兰历史保护局等国内外组织长期合作,提供多样化的建筑保护实习机会。同样,一些高校与博物馆之间的长期合作关系也为学生的实习实践提供了稳定的平台。如加州大学洛杉矶分校/盖蒂文物保护项目与盖蒂保护研究所的合作,纽约大学艺术品修复硕士项目与大都会艺术博物馆和现当代美术馆的合作,特拉华大学艺术品修复项目和温特图尔博物馆合作等,均为学生提供了丰富的实习实践资源。

这些项目中的教师团队多来自文物保护领域的一线,既具备丰富的实际工作经验,又能够将前沿的修复技术和理论传授给学生。例如,尽管纽约大学的硕士项目仅有2名全职教师,但每年都会邀请大约20名来自不同文物保护机构的客座修复师、科学家和教授授课;特拉华大学的项目则由6名全职教师和12名温特图尔博物馆的文物修复师组成。这些教师的丰富经验和深厚知识使学生受益匪浅,并能将这些技能和理论直接应用于未来的工作中。

除高等学校提供的教育项目外,许多专业机构通过学术会议、在线课程和访问项目等途径为文博从业人员提供继续教育的机会。例如,美国文物保护协会开设了10多门在线课程,涉及保护科学、可持续性保护等领域;盖蒂保护研究所定期举办全球性的考古现场保护和文物检测分析技术培训,并发布相关学术资料与出版物。同时,很多大型博物馆和高校也设立了访问学者计划,如大都会艺术博物馆、盖蒂保护研究所和纽约大学美术学院保护中心等,均为文物保护从业人员提供进一步学习和深造的资源与平台。

(五)毕业与就业

美国文物保护教育项目在师资力量和课程设置方面展现出强大的行业背景。课程内容平衡了理论知识的传授和实操技能的培养,通过紧密的行业合作和专业实习,极大地提升了学生的职业素养。这种教育模式与就业市场保持高度一致,为学生提供了清晰且统一的职业准入路径。

尤其是在文物/艺术品修复专业领域,学生在毕业后几乎不需要额外的在岗培训,即可直接从事与其专攻文物材质相关的保护修复工作。得益于这种高效的培养模式,文物修复专业的毕业生就业率接近100%。许多毕业生成功进入博物馆、文物修复机构等,成为该领域的骨干力量,并得到行业内各大机构的广泛认可。

建筑遗产保护硕士项目同样展现出与就业市场紧密结合的特点。其培养方案因地制宜,结合各地区的文化遗产保护需求,培养出的专业人才在地方政府部门、保护公司和非营利组织等受到青睐。这类项目的毕业生就业率通常在70%~90%之间[42–44],进一步体现了教育项目与行业需求的有效衔接。通过充实的实习经验和扎实的理论学习,建筑遗产保护毕业生能够迅速融入工作环境,胜任各种遗产保护相关的任务。

(六)行业与高等教育体系发展的推动因素

1.学术科研平台与期刊交流

美国文物保护行业利用科研平台和学术期刊等形式,积极促进国内及国际间的学术交流与合作,推动行业的持续发展。美国文物保护协会(American Institute for Conservation,AIC)是行业的核心组织,几乎囊括了美国文物保护领域的所有从业者,包括高校教师、学生和保护修复从业人员。通过参与AIC及其他国际组织,如国际文物保护修复学会(IIC)、国际博物馆协会-文物保护委员会(International Council of Museums-committee for conservation,ICOM-CC),以及国际古迹遗址理事会(ICOMOS)等国际组织的学术活动,美国的文物保护行业展现出高度的国际化特色。

这些国际学术交流的形式丰富多样,包括网络论坛、年度学术会议,以及学术期刊。例如,《保护研究》(Studies in Conservation)、《美国文物保护协会杂志》(Journal of The American Institute for Conservation)等,以及其他相关的专业学术期刊,如《文化遗产杂志》(Journal of Cultural Heritage)、《遗产科学》(Heritage Science)、《国际建筑遗产杂志》(International Journal of Architectural Heritage)等学术期刊,为行业内的研究成果交流提供了重要平台。此外,化学、材料、土木工程等领域的国际期刊,如《建筑与建材》(Construction and Building Materials)、《分析化学》(Analytical Chemistry)等也促进了跨学科的学术交流与合作。

1987年,部分AIC成员创办文物保护领域的首个开放在线讨论平台——Conservation DistList,后来发展为由美国文物保护发展基金会(Foundation for Advancement in Conservation,FAIC)管理的线上讨论社区,为全球文物保护专业人士提供了便捷的知识交流与协作平台[45]。同时,每2年举办的戈登研究会议(Gordon Research Conference)作为文物保护领域的顶级国际会议之一,汇集了世界顶尖的文物保护科学家和研究人员,成为前沿学术交流的重要平台。此外,美国的多个重要学术组织的年会也开设了文化遗产科学的分会场,提供了广泛的学术交流机会,促进了科学技术与文物保护的深度结合。如美国材料研究学会(Materials Research Society,MRS)、显微与微分析学会(Microscopy and Microanalysis, M&M)、美国化学学会(American Chemical Society, ACS)、分析化学与光谱学学会联合会(Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies, FACSS)、美国陶瓷学会(The American Ceramic Society, JACerS)、国际光学工程学会(International Society for Optics and Photonics, SPIE)等。通过这些多元化的交流渠道,美国的文物保护从业人员能够紧密互动,将保护修复与科学研究的最新成果相结合,推动了行业的蓬勃发展。

2.科学基金与财政支持

政府和半政府基金会对美国文物保护领域的发展起到了重要推动作用。美国国家自然科学基金、国家人文学科基金、国家艺术基金等综合性基金会,以及博物馆与图书馆服务协会、国家保护技术和培训中心等专业性基金会,长期为文物保护工作提供资助。2000—2021年间,美国各基金会资助的项目分析(见表4)显示,国家人文学科基金会、博物馆与图书馆服务协会等机构对文物保护领域的资助力度尤为显著。这些资助项目不仅涵盖了保护修复项目和人才培养,还持续资助文物保护的基础科学研究。例如,美国国家自然科学基金年均资助约13个文物保护项目,并在2010—2012年间,连续3年为文物保护科学设立化学学部申请代码“文化遗产科学中的化学与材料研究”(Chemistry and Materials Research in Cultural Heritage Science),以支持文物保护科学领域的跨学科交叉研究,总资助预算达到1200万美元。这些措施有效促进了文物保护与化学、材料科学等学科之间的交叉研究。

表4 2000—2021年间政府与个人基金会资助文物保护项目的金额统计数据

3.私人募捐

私人机构与基金会在推动美国文物保护行业与高等教育发展方面发挥了关键作用[46]。1959年,洛克菲勒基金会在波士顿美术馆组织了“科学在艺术品鉴定中的应用”(Application of Science in Examination of Works of Art)会议,并与布鲁克林博物馆合办了“艺术保护探讨会议”(Exploratory Conference on Art Conservation)。这些会议汇聚了博物馆馆长、策展人、科学家与基金会代表等众多文物从业者,就文物保护问题展开深入讨论,为后续纽约大学文物保护中心的建立奠定了基础。另外,奥多明尼昂基金会[Old Dominion Foundation,现已合并至梅隆基金会(Andrew W. Mellon Foundation)]于1951年在美国国家美术馆设立了绘画材料科研基金。私立博物馆,如弗瑞尔美术馆(Freer Gallery of Art)、宾夕法尼亚大学博物馆(Penn Museum)等也相继建立了文物保护实验室,推动了文物保护科学研究。目前,以盖蒂基金会(Getty Foundation)、梅隆基金会与克雷斯基金会(Samuel H. Kress Foundation)为代表的基金会长期资助文物保护工作,并为毕业生提供奖学金,支持他们在获得固定职位之前的临时工作,助力行业人才的培养与发展。

4.政府决策与社会参与

美国政府在立法和政策层面对历史建筑遗产保护工作起到了显著的推动作用。1906年,美国颁布了首部与考古和历史建筑遗产保护相关的法案——《古物保护法》(Antiquities Act),禁止私藏国家或原住民所属地的文物[47]。在大萧条时期,美国政府开始积极介入历史建筑保护工程项目,如1933年开始的美国历史建筑测绘工作(The Historical American Buildings Survey),一直延续至今。随后,美国陆续制定了《历史古迹法》(Historic Sites Act,1935年)、《国家历史保护法》(National Historic Preservation Act,1966年)、《内务部历史保护项目执行标准》及其导则(The Secretary of the Interior’s Standards for Historic Projects,1978年)等法律,建立并完善了建筑遗产登记制度。这些法规明确规定了国家对历史场所和建筑物保护的资助规则,鼓励建筑遗产的保护与再利用[48]。目前,美国在历史建筑遗产保护的管理组织结构方面已经形成了明确的联邦—州—地区三级制度体系[49]。

美国的文物保护具有强大的公众基础[50],极大地推动了文物保护行业的发展。20世纪之前,以中产阶级主导的私人组织已开始筹措资金、购置历史建筑并兴建住宅博物馆,为美国历史建筑遗产保护奠定了基础[51]。现今,公众在文物保护中依然扮演着重要角色。众多博物馆、考古机构和历史文化保护协会都拥有活跃的志愿者团体,参与人数众多且年龄分布广泛。许多机构定期举办培训课程和讲座,开展文物保护的公众教育活动。公众参与的提升赋予美国文物保护行业广泛的社会影响力,对行业的发展发挥了关键作用。

三、美国文物保护行业教育模式的启示

在过去的100多年里,美国通过不懈的探索和广泛的国际合作,成功建立了系统化的文物保护理论与技术,并发展出日益成熟的文物保护专业。这种经验和教育模式为中国的文物保护事业带来以下启示:

(一)清晰的职业定位

在美国,文物/艺术品修复师、建筑遗产保护工程师和保护科学家在文博机构中具有明确的职责分工。文物保护高等教育项目的源起与发展紧密呼应行业对人才的需求。这些项目以现代科学为基础、以实践应用为目标,同时融合了多学科的特点。因此,这些项目能够根据行业需求精准地培养人才,使他们能够迅速适应工作要求并投身于工作岗位中。

针对中国的文博机构和高校的调研结果表明[52],中国文博机构对人才的需求突出。大型文物保护机构的岗位设置与西方国家的修复师、工程师和科学家3类岗位设置较为相似。然而,根据文博机构的反馈,目前高校的人才培养和文博机构的职位需求之间存在一定差距。许多高校的文物保护项目缺乏明确的人才培养定位,保护应用类(培养工程师/修复师)与基础研究类(培养保护科学家)项目经常混淆,培养方案缺乏清晰的区分。例如,一些项目虽然定位于应用型人才的培养,但其培养体系中缺乏保护修复实践类课程。而另一些研究生培养项目虽然旨在培养基础研究型人才,但在实际培养过程中,学生主要从事应用型科研或保护修复应用型工作,导致研究深度不足,难以满足文物保护机构对基础科研类人才的期望。因此,有必要进一步思考如何适应中国国情,开展具有针对性的文物保护人才培养工作。

(二)独立的学科支持

美国的学科体系设置相对松散,学科之间的界限并不严格,科学界长期以来鼓励学科间的交叉与融合发展。教师的学术背景也呈现出多元化的趋势。这些因素保证了文物保护作为一门文理工交叉学科,在独立学科的基础上与自然科学、工程与技术和人文社会科学领域持续融合与渗透,逐渐发展成为学术性和专业性兼具的学科。

值得注意的是,美国国家历史相对短暂,古代遗址和遗迹较少,需要保护的文物/文化遗产以博物馆收藏品、传世艺术品,以及近现代和当代文化遗产与艺术品为主。因此,本土开展的田野考古发掘较少,这导致美国的文物保护学科与考古学的关联较弱,而与艺术学、化学、材料科学与工程、建筑学等学科的结合更为密切。

这也给中国的文物保护学科设置和建设提出了新的思考。长期以来,中国的文物保护专业主要依托于考古学、科学技术史、建筑学、文物与博物馆学等学科的分支方向。中国的第一个文物保护专业于1989年在西北大学设立,目前已有80余所高校开设相关专业[53]。这些专业培养了大量文物保护专业人才,为中国的文物保护事业做出了重要贡献。然而,文物保护教育所面临的困境需要受到关注,如文物修复人才和高端复合型人才的匮乏,以及文物保护专业发展受到制约等[54][55]。

2022年9月,国务院学位委员会、教育部印发了《研究生教育学科专业目录(2022年)》,在交叉学科门类中增设了文物专业学位[56],为中国的文物保护学科建设提供了新的机遇。相关专业的建设将对文物保护学科的发展和人才培养,尤其是应用型人才的培养起到重要的推动作用。同时,需要平衡修复师(强应用型)、建筑遗产保护工程师(强应用型)和保护科学家(学术型)三类人才的不同需求,以及平衡文物学科与其他联系紧密的一级学科如考古学、科学技术史等学科之间的关系。此外,还需要应对中国文物保护工作面临的现实问题和科学技术前沿上存在的挑战。这些是文物保护学科建设顶层设计所必须面对与解决的问题。

(三)现当代文化遗产/艺术品的保护优势

美国的文保机构在近现代和当代文化遗产与艺术品的保护方面开展了大量工作。例如,盖蒂保护研究所在混凝土材料、当代建筑、高分子塑料与橡胶、感光影像材料以及现当代绘画与雕塑等领域进行了相关研究与保护实践应用。纽约大学、芝加哥艺术博物馆、大都会艺术博物馆、史密森学院等机构也在时基媒介和数字艺术方面的保护进行了前沿性的探索和尝试,并积累了一些优势。由于美国的建国时间较晚、本土建筑遗产和遗址历史较短、本土考古发掘也较少,现当代文化遗产和艺术品在美国的文物保护行业占据了一定的比重。随着对现当代文化遗产与艺术品保护需求的逐渐增加,通过加强这一领域保护人才的培养和技术突破,中国也能在这一领域取得优势。

(四)互赢的国际交流与合作

美国的文物保护行业呈现出较高的国际化特征,能够基本满足本国历史文化资源保护的需求。同时,以盖蒂保护研究所为代表的文物保护机构也对外开展文物保护修复工程,不断地向国外输出文物保护理念、科技和专业队伍。

开展中外文化遗产保护的合作,实现交流互鉴、优势互补和共赢发展,是我们共同的期望。近二十年来,中国政府在文物保护领域加强了顶层设计和战略规划,积极推动文物保护领域的发展与进步。在干旱环境下的壁画和土遗址保护、古建筑彩绘修复、纸质文物保护修复以及考古现场应急保护等方面,中国已取得国际优势地位。通过加强国际间的文物保护合作,可以相互借鉴和学习文物保护理论与技术,使国际文化遗产保护工程成为连接中华文明与世界文明的纽带。这不仅有助于培养具有国际视野的文物保护专家,同时也能向国际社会展示中国悠久的历史文明和中华民族的历史根脉,推动中华优秀传统文化在全球范围内的传播。

综上,美国的文物保护经验对中国的文物保护有着重要的借鉴意义。我们应借鉴其清晰的职业定位、独立的学科支持、对当代文化遗产保护的重视以及国际交流与合作的经验,不断推进文物保护学科的发展,培养出更多优秀的文物保护专业人才,为守护和传承中华文明作出更大的贡献。