张驰 | 制度与思想的合力:唐宋时期《天文志》体例的变化

提要】唐宋时期的社会及思想变革体现在《天文志》体例上,是从有严密“征—占—应”序列的“史传事验”渐变为仅是天象异变的汇编。这种转变并非一蹴而就,而是从《隋书》《旧唐书》《旧五代史》《新唐书》到《新五代史》分为四个阶段。唐宋时期《天文志》文本呈现的占辞及征应从有到无变化的根源在于,唐代的推动因素是政治及制度层面,而宋代在思想观念层面,后者的影响更为深远,这也是宋代之后完全抛弃灾异模式《天文志》的原因。

【关键词】唐宋之际;“征—占—应”序列;《天文志》;文本体例

在中古时代的思维观念中,“天人感应”是重要的一环,天象的变动被认为与人事的休戚息息相关,因而受到极大重视。在民众日常生活中,天人感应是“日短星昴,以正仲冬”的观象授时;在政治生活中,“天垂象,见吉凶,圣人象之”,皇帝在面对天降异象时会调整施政方式;在史书中,便是自《史记》设立《天官书》以来,除《辽史》外,有志书的正史中皆有《天文志》或《天象志》等。“天人感应”的神秘主义思想成熟于西汉,笼罩了整个中古时代。直到唐代发生了两大重要变化:史书的编纂完全由官方垄断、两唐书《天文志》中的“事应”大为缩减。随着五德终始说在宋代以后逐渐退出历史舞台,《天文志》仅记录天象,完全抛弃了占辞及事应。

《天文志》文本的变化,体现了唐宋时期政治制度及思想观念的变迁。刘知幾认为,“夫为史之道,其流有二。何者?书事记言,出自当时之简;勒成删定,归于后来之笔。”古代史书的纂修分原始资料的记录和史书编纂两个部分,如两唐书《天文志》的资料源于唐代史馆,而编于后晋和北宋。宋人观念大异于唐,从两唐书《天文志》的对比分析中可以一窥其歧。此外,虽自东汉时期修史工作已渐与一家专门之学分离,“成为了一种等同于作为工作的集体编纂文书的情况”,但直至唐初官修八史,撰修前代史仍可被视为个人工作。唐初史馆的建置真正将修史的两阶段,即原始资料的记录和史书编纂完全置于官方的管控之下。中古时期经典的《天文志》“征—占—应”表达模式,演变为宋后仅为天文异变的汇编,其推动力为何,唐宋官修正史体制在其间扮演了什么角色?本文尝试对这些问题进行考察。

一、“征—占—应”叙事的解体与唐代史馆制度的关系

从本质而言,天文星占学是一门预测性的学说,占卜吉凶、预言未来是其根本使命。《旧唐书·方伎传》序曰,术数占相之士“望气视祲,悬知灾异之来,运策揲蓍,预定吉凶之会”,“望气视祲”是候,“运策揲蓍”则为占。根据天垂象的示命,以占卜等术预知未来,即预测灾异之应,时人眼中这就是星占、数术在政治活动、日常生活中的作用。朝廷术士对上天示“征”进行占卜,根据星占的分野理论和解释系统,揭示星变的象征意义,加以“密封”,即时上报皇帝,为君主施政行事提供指导与参考。

第一部正史天文志是《史记》的《天官书》,司马迁将人间秩序投射到空中,百官公卿基本都有对应的星宿,故称“天官”。《太史公自序》述其撰作思想:“礼乐损益,律历改易,兵权山川鬼神,天人之际,承敝通变,作八书。”王先谦认为,司马迁“究天人之际”说的就是《天官书》。但在《史记·天官书》中并没有后世正史一般追求“征—占—应”的完全对应,仅有几处简单的天人征应表述,如“项羽救巨鹿,枉矢西流,山东遂合从诸侯,西坑秦人,诛屠咸阳”,将枉矢西流的天象与关东诸侯灭秦关联。《汉书·天文志》始有“征—占—应”的严密序列,即先叙天象变异,再列置占辞,最后是人事应征,将天文星占的预言功能与史书编纂的“后见之明”结合,以求天人对应规律及规谏君主行为。如,“元光元年六月,客星见于房。占曰:‘为兵起。’其二年十一月,单于将十万骑入武州,汉遣兵三十余万以待之。”汉武帝元光元年(公元前134年)六月客星见于房宿,术士对此占辞是将有战事。史官认为此天文异变预示了次年的匈奴入侵,这便是一个整齐的“征—占—应”叙事,“征”和“占”之间是预言,主体是天文官吏;“占”和“应”则是后见之明的回溯,主体是史官。当时的天文官员和事后的史官,在“征—占—应”表达的形成中缺一不可。宋代之后的《天文志》只有天文异象,没有“占”和“应”,其原因应从“占—应”环节的主体—史官方面探究。

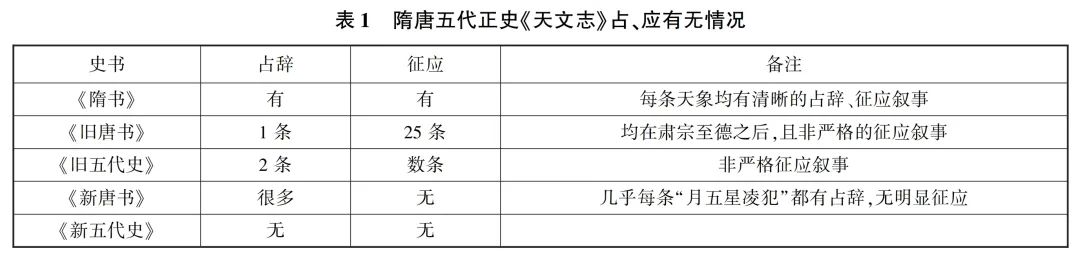

按照“占辞”及“应征”的有无,可统计唐宋时期《隋书》《旧唐书》《新唐书》《旧五代史》《新五代史》五部正史《天文志》的情况。

这里的占辞,以有无“占曰”“占云”为标准,臣下上奏及君臣对话中的占辞不应视为史官的“征—占—应”序列表达。《旧唐书·天文志》关于天文异象与政治的关系,充斥着很多朝堂问答,如总章元年(668年)四月彗星见于五车,高宗令五品以上官极言得失,许敬宗进曰:“星孛于东北,王师问罪,高丽将灭之征。”高宗曰:“我为万国主,岂移过于小蕃哉!”异象发生,皇帝有时会向大臣问询灾异所指,许敬宗所言占应,是实录、国史对朝堂问答的记录,非史官修史时对占辞的主动征引。只有大历三年(768年)七月五星聚东井条“占云:‘中国之利。’”有明确的占辞。

从表1可以基本清晰地看到,《天文志》的体例从中古史书严密的“征—占—应”序列发展为宋代之后的仅汇编天象,占辞和征应渐渐难寻。这种变化并非直线的,而是经历了螺旋式的回溯:相较于《旧唐书》的占言难寻,《新唐书》充斥着大量占辞;《旧唐书》有二十余条应征,《新唐书》则没有应征。相歧之因,应从史书的编纂者及朝廷对史官工作规定的变化中探寻。

从唐代对太史局(司天台)工作的具体规定来看,《唐六典》载:“凡玄象器物,天文图书,苟非其任,不得与焉。观生不得读占书,所见征祥灾异,密封闻奏,漏泄有刑。每季录所见灾祥送门下、中书省入起居注,岁终总录,封送史馆。”《旧唐书·职官志》的记载基本与之相同。可知,除上呈皇帝外,太史局的天象记录和占候结果,每季度还要送往中书、门下修起居注,每年总录送往史馆。大多源自唐的日本《养老令》曰:“若有征祥、灾异,阴阳寮奏讫者,季别封送中务省,入国史。所送者不得载占言。”在《养老令》的规定中,天文官员送往中务省的记录中要将占辞削除,《天圣令》也说:“若有祥兆、灾异,本监奏讫,季别具录,封送门下省,入起居注。年终总录,封送史馆。所送者不得载占言。”为何太史局送往史馆的记录中要删除占辞?有学者认为,是出于防止天文秘密泄露引发社会混乱的考虑。唐代有多条对私人占候的禁令,并禁止官员与占人交游,天人之际的神秘力量不容被民间窥视,自然需要删除太史占辞。

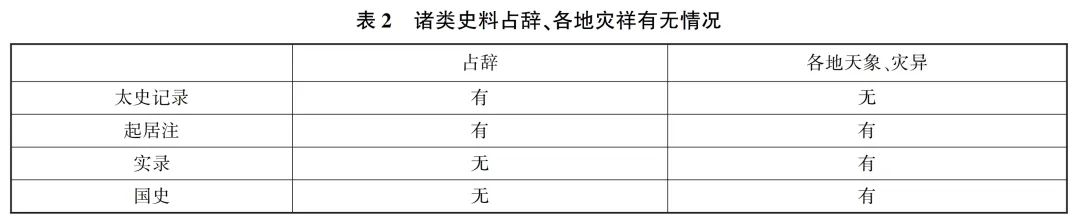

同时,《唐会要》“诸司应送史馆事例”条曰:“太史每季并所占候祥验同报。”明确指出太史需要将“占候祥验”上报史官,似与《唐六典》《天圣令》所载相左。何以会有抵牾?需详细分析这两类文本的细微相异之处。《唐六典》载太史局每季需要将天文灾祥汇报中书、门下,以修起居注。年末,则要上呈史馆备修国史。《唐会要》载“太史每季并所占候祥验同报”,所言有占辞的版本是每季送往中书、门下以修起居注者,而《天圣令》规定不得载占辞者则是送往史馆的年终记录。《旧唐书·天文志》至德以前的天象记载秉自柳芳的《国史》,无占辞。可知,应如唐令规定,每年送往史馆的天象记录中占辞已被删削。

那么,为何唐代会对太史局的工作作出如此复杂的规定,上呈中书、门下修起居注的记录何以要与送史馆的版本不同?这与唐代起居注制度密切相关。唐代确立的起居注记史体制的实质是朝廷独占的一种记录历史的方式。唐代留存下来的起居注只有《大唐创业起居注》一部,杜希德认为这并“不是一部常规意义上的起居注”,“是一部私家记录,而非官方作品”。朱振宏认为,《大唐创业起居注》是温大雅担任陕东道大行台工部尚书期间,在洛阳修撰完成的。但温大雅并非史官,故修撰《大唐创业起居注》只能视为其个人的私家纪录。所以,现存的《大唐创业起居注》并非唐代官修起居注的原貌。从《新唐书·艺文志》来看,汉至隋以“起居注”命名的书籍有《汉献帝起居注》等35种,而唐代冠名“起居注”的仅有“温大雅《大唐创业起居注》三卷,《开元起居注》三千六百八十二卷”。《资治通鉴考异·唐纪》部分所引起居注仅有《大唐创业起居注》一部。《开元起居注》竟有三千余卷之巨,朱希祖认为据《新唐书·于志宁传》“(于)休烈奏:‘《国史》、《开元实录》、起居注及余书三千八百余篇’”,应是起居注并余书共3682卷,此为《新唐书》撰修者的笔误,又为《玉海》所承。可见,宋人著录的唐代起居注仅有温大雅《大唐创业起居注》一部,亦非严格意义上的官修起居注。唐代起居注的管理十分严格,甚至皇帝都不能随意取观,唐太宗和文宗意图取阅,招致史官、大臣的反对。不过,唐代实录曾在社会上广为流传,甚至还被带到了国外。后唐明宗天成元年(926年)九月,“以都官郎中庾传美充三川搜访图籍使。传美为蜀王衍之旧僚,家在成都,便于归计,且言成都具有本朝实录,及传美使回,所得才九朝实录及残缺杂书而已”。所以,起居注很可能仅作为修实录的材料,是一种“过渡性”状态,而实录被视为官方国史,制成许多副本,赐予皇子及高官,被广泛阅读。

在唐人观念中,起居注或仅是“原始资料的记录”,而实录、国史则是“史书”。实录并非完全封闭保存,由于“天人之际”不容他人窥视,为防止天文秘密泄露引发社会混乱,故实录删除占辞,起居注作为编修史书的材料,没有副本,且深藏秘阁,故不必将占辞剔除,因而会有《天圣令》和《唐会要》记载的抵牾。另外,除《大唐创业起居注》外,唐代起居注是否均没有留存至北宋?《旧唐书·经籍志》缩略开元九年(721年)的《古今书录》,没有著录一部唐代官修起居注。开元年间兴庆宫史馆未经安禄山大火,从于休烈“《国史》、《开元实录》、起居注及余书三千八百余篇”的上奏中可知有起居注留存。这或许是时人观念所致。起居郎、起居舍人所修的起居注仅是国史纂修的过渡阶段,作为一种原始资料,并没有被视为书籍,只有温大雅《大唐创业起居注》这种私人撰修的作品方被视为史书。因而,不仅北宋《新唐书·艺文志》未录起居注,即便是时人所撰的《古今书录》也未录入。应非唐代起居注没有留存至北宋,而是在时人的观念中,起居注并非公开的史籍,仅是深藏秘府的档案。起居注具有私密性,可以载有占辞;实录、国史有一定的流通性,需要删除占辞。

二、征应叙事与唐宋之际《天文志》变化的原因

既然根据《唐会要》规定,起居注有占辞。那么,《新唐书·天文志》中的诸多占辞,是秉自起居注还是存留太史局(司天台)记录?《天文志》中有诸多各地流星、陨石的记载,非京师太史局能够直接观测到的天象,它们是如何进入史书的?各地发生的陨石等异象,是先上报司天台还是直接上呈中书、门下?唐令中似乎没有明确规定。

关于各地异象奏报与太史局的关系,开元十一年(723年)玄宗北巡太原的相关记事颇值得推敲:

太史奏:“荣光出河,休气四塞,徘徊绕坛,日扬其光。”有司奏修坛,掘地获古铜鼎二……又获古砖……又有赤兔见于坛侧。十一月癸酉,日长至,太史奏曰:“平明阴云祁寒,及其日出,有云迎日,又有祥风至,须臾日出,有黄白冠。及日南,有珥……并太平之嘉应。臣请宣付所司。”许之。

可以看到,太史奏报二事,均是天文、气象等信息,而“有司”从地中挖出古鼎,则越过太史直接上奏。再如,开元十三年(725年)玄宗东封泰山时,“九月,兖州奏白雀见。十月丁卯,太史奏白雀见”。白雀出现并非严格意义的“天象”范畴,太史观测到白雀这种祥瑞也可向皇帝禀告。但在史官的记载中,兖州现白雀为“兖州奏”,十月则为“太史奏”。若地方首先奏报太史,则在史官的记事中只有“太史奏”,不会有“兖州奏”。可以认为,太史局仅汇报本司所观测祥瑞异象,各地不需向太史汇报。

唐代没有明确规定各地祥瑞灾异是否需要奏报太史,后唐明宗长兴三年(932年)二月司天台奏事对此有所稗证:

司天台奏:“奉中书门下牒,令逐年申送史馆十一曜细行历并周天行度、祥变等。当司旧例,只依申星曜事件,不载占言。”敕:“宜令司天台密奏留中外,其余凡奏历象、云物、水旱等事,及诸州府或奏灾祥,一一并申送史馆。”

司天台“逐年”申送史馆的“当司旧例”中有“只依申星曜事件,不载占言”,可对应《养老令》及《天圣令》“所送者不得载占言”,知此令确曾实行。并且,将司天台所奏历象祥瑞与诸州府上奏灾祥二事并列,申送史馆。可知,地方的祥瑞灾异并不上呈司天台,应是上奏礼部。《唐六典·尚书礼部》载:“凡祥瑞应见,皆辨其物名。”可知,诸州县祥瑞,应上奏礼部。

《旧唐书》纂修匆忙,肃宗之前的内容秉柳芳《国史》,之后则是各朝实录。武宗后无实录,《五代会要》“前代史”条:“大中已来,迄于天佑,四朝实录,尚未纂修。”《旧唐书·天文志》也仅及武宗。《新唐书·天文志》的天象记载与《旧唐书·天文志》多有不同之处,尤其唐前期更为详细,且《新唐书·天文志》多载占辞,而实录无占;再者,《新唐书·天文志》中有诸多各地祥瑞灾异记录,则知其非司天台记录。如表2所示,太史记录、起居注、实录及国史四类史料中,只有起居注同时具有占辞及各地天象、灾异。由此而言,《新唐书·天文志》在纂修时应大量利用了时存起居注等史料。

《新唐书》的史料来源极为复杂,多取杂史小说。《新唐书·天文志》的编纂者为精于天文的刘羲叟,其占辞也存在刘羲叟后占的可能。如,“贞观初,突厥有五日并照。二十三年三月,日赤无光。李淳风曰:‘日变色,有军急。’又曰:‘其君无德,其臣乱国。’”李淳风于贞观二十二年(648年)为太史令,此处若是他的占辞应直接写为“占曰”,这里的记载很可能是后人引用。起居舍人和起居郎只是将天文记录编入起居注,也不会有自己的发挥。实录、国史需剔除占辞,自然不会再新增。所以,这段占辞很可能是刘羲叟后加的。相较《旧唐书·天文志》基本照抄国史、实录,《新唐书·天文志》参考了更原始的起居注等史料,故《新唐书·天文志》天象记载更为详细与全面。

《新唐书》的《天文志》及《五行志》虽由刘羲叟执笔,但志书的序则由欧阳修书写,最能体现欧阳修的意志。《新唐书·五行志》序曰:“自三代之后,数术之士兴,而为灾异之学者务极其说,至举天地万物动植,无大小,皆推其类而附之于五物,曰五行之属……盖君子之畏天也,见物有反常而为变者,失其本性,则思其有以致而为之戒惧,虽微不敢忽而已。至为灾异之学者不然,莫不指事以为应……著其灾异,而削其事应云。”欧阳修为《新唐书·五行志》定下的基调是著录灾异、删削事应。晚唐兴起了“舍经从传”之风,至北宋中叶,渐渐形成一股强大的疑古思潮。小岛毅认为“北宋的论者们说天与人无关,只是为了击破自古以来的‘事应’说这种观点本身,从总体上说他们并没有将天与人之间存在感应这个大前提完全排除在外”,“在政治领域中,事应说依然发挥着效力。但是,仅依此并不能说他们从内心里相信‘事应’理论。”据《新唐书·五行志》序言,欧阳修并没有批判“天人感应”说与“天谴论”,君子仍需“畏天”,看到物有反常之行便要感到戒惧省身修己,只是对“指事以为应”的扩大化的灾异解说感到不满,故采取删削事应、著录灾异的编纂原则。《新五代史·司天考》为欧阳修独撰,序言曰:“自尧、舜三代以来,莫不称天以举事,孔子删《诗》《书》不去也。盖圣人不绝天于人,亦不以天参人。绝天于人则天道废,以天参人则人事惑,故常存而不究也。”在《新五代史·司天考》中,未见一处占辞及事应。《新唐书·天文志》中,也未有明显的征应表达,但其中的诸多占辞可知刘羲叟在修《天文志》时,并没有完全秉承欧阳修的意志。

在《旧唐书·天文志》中,也有一些征应叙事。如大历九年(774年)“九月庚子,朱泚自幽州入朝,是夜,太白入南斗”。一定程度上可以认为,“人事”常有,而并非所有的“天象”都结合了“人事”,那些“事”“象”结合的记录,很可能隐含着史官的意志。“太白入南斗”,太白主兵,南斗主君王寿命,明显意指四镇之乱、建中三年(783年)朱泚称帝。在当时编纂起居注时,诸“事”与“象”应是混杂的状态。令狐峘在之后编《代宗实录》时,以后见之明视之,便将“事”与“象”保留了下来。因而可见,唐代史官编纂实录、国史时是有一定征应意识的,这应是秉于《代宗实录》。再如“十一年闰八月丁酉,太白昼见。其年七月,李灵耀以汴州叛。十月,方诛之。”也可能是令狐峘修《代宗实录》时的有意保留。大和四年(830年)“十一月辛未朔,荧惑犯右执法西北五寸,五年二月,宰相宋申锡、漳王被诬得罪”。“事”与“象”差了三个月,则可认为,起居注中二者并非同处,或是实录编修官的刻意为之。

较之汉魏南北朝史书,《旧唐书·天文志》出现的最明显变化是在大量增加观测技术内容的同时,削减了占、应的记载。即便相较于唐初李淳风所修《隋书·天文志》“五代灾变应”条清晰的灾祥、占辞、应征序列,两唐书的《天文志》及《五行志》占辞和应征也大为缩减,《旧唐书》更为明显。关于这种差异,熊存瑞认为是唐廷对天文星占较为严格的保密措施所致。尤其唐前期的天人感应记载相对较少,甚至连唐高祖受禅也没有什么星象表示,这在南北朝几乎是不可想象的。仅有的几条记载也多为君臣对天象灾异的问答,而《新唐书》甚至连这些内容也都删去了。罗亮认为,其原因在于天文机构只能记录他们观察的结果,无法记录之后发生的应验状况,史馆记下之后发生的历史事件,却未必会将之与星象记录结合起来,这是唐代史书征应较少的一个原因。

相比于魏晋南北朝,两唐书《天文志》中征应记载确显稀少,尤其是唐前期。宋代之后,《天文志》仅记录天象,完全抛弃了事应。游自勇将唐宋之后的《五行志》称为“灾害物异志”,仅为怪异事物的汇编。史官在编纂实录时,仍具有一定的征应意识,这才是上文所列那些记载出现在《天文志》中的原因。天象记载进入《旧唐书·天文志》的流程是:太史局(司天台)记录、起居注、实录、国史。太史局只记录天象,之后上交,他们并非史官,故无法联系事应。修起居注的起居舍人、起居郎也只负责记录,唯实录、国史纂修官有机会将征、应结合,但在史官制度专业化的唐代,史官不一定了解天象的象征意义。从修史程序来讲,除罗亮提到的天文机构只记天象,不记事应外,更重要的是实录纂修官拿到的天象记载是削去占辞的版本,一旦史官不懂天变的象征意义,便无法与事应对应。按照唐令规定实录不载占辞,那么,在史官工作条例中,或许也会有不载应征的规定。多人修史的过程中史官能否发挥个人意志又是个问题。正因如此,《旧唐书·天文志》中很少记载征应。刘羲叟在修《新唐书·天文志》时所采用的是更为原始的起居注等史料,其中未有事应记载。虽然刘羲叟具有较强的征应意识,但毕竟无本可鉴,《新唐书·天文志》的征应记事相较汉魏南北朝史书也显得稀少很多。

三、隋唐五代正史《天文志》的体例演变

《天文志》的体例从中古史书严密的“征—占—应”序列发展为宋代之后的仅汇编天象,占辞和征应渐渐难寻。

李淳风在撰修《隋书·天文志》时未采《袁充传》的占辞,而对隋代天文记载自行占卜。如袁充上言太子杨勇当废的天象,《隋书·天文志》曰:“二十年十月,太白昼见。占曰:‘大臣强,为革政,为易王。’右仆射杨素,荧惑高祖及献后,劝废嫡立庶。其月乙丑,废皇太子勇为庶人。明年改元。皆阳失位及革政易王之验也。”《隋书·杨勇传》则说:“勇颇知其谋,忧惧,计无所出。闻新丰人王辅贤能占候,召而问之。辅贤曰:‘白虹贯东宫门,太白袭月,皇太子废退之象也。’以铜铁五兵造诸厌胜。又于后园之内作庶人村,屋宇卑陋,太子时于中寝息,布衣草褥,冀以当之。”在《杨勇传》已有记载的情况下,李淳风仍然将开皇二十年(600年)十月的太白昼见与文帝废勇立广相联系。此外,大业元年(605年)六月,荧惑入太微,《天文志》占曰:“荧惑为贼,为乱入宫,宫中不安。”袁充则曰“陛下修德,荧惑退舍”;大业十一年(615年)七月荧惑守羽林,袁充将荧惑的退舍认为是“不出三日,贼必败散”之兆,而《天文志》占“卫兵反”。《天文志》这三条天象记载没有完全采用《袁充传》及《杨勇传》的占辞,若以李淳风视袁充为奸佞之臣故而未采,尚可说通。遍阅《隋书》,仍有一处未采隋代史书占辞。《隋书·天文志》曰:“高祖文皇帝开皇元年三月甲申,太白昼见。占曰:‘太白经天昼见,为臣强,为革政。’四月壬午,岁星昼见。占曰:‘大臣强,有逆谋,王者不安。’其后,刘昉等谋反,伏诛。”在《天文志》的叙事中,将开皇元年(581年)三月的太白昼见及次月的岁星昼见视为刘昉等人谋反的征兆。《刘昉传》则并非如此,隋文帝下诏诛刘昉等人曰:“尝共士彦论太白所犯,问东井之间,思秦地之乱,访轩辕之里,愿宫掖之灾。”查《资治通鉴》系年,此时是开皇六年闰八月。计算此年闰八月之前,七八月间太白顺行过井宿、轩辕,这便是文帝诏书所指斥者。梁士彦及宇文忻传没有涉及两人谋划天象之事,此罪责或许为真,自然也存在文帝欲加之罪的可能。但可以看出,文帝诏书既言刘昉等人以太白犯东井及轩辕为号而反,则当时官方应认定开皇六年(586年)太白运行为三人兵乱之兆。隋史官自然也将六年太白运行作为刘昉等人谋反的应征,但《天文志》将开皇元年太白昼见作为此事征兆,未将六年事联系。故而可知,这应是李淳风修《隋志》时的序列。

查阅赵贞整理《晋书》及《隋书》的《天文志》“史传事验”“五代灾变应”的编年表,赵两书《天文志》征—占—应序列严密。如此整齐的征占应,自然有曲史事而适的行为,这也是机械对应的灾异解说在唐宋时期引发争议的原因之一。可以认为,“灾变应”的叙事有些是李淳风的后占及排列,这或由于贞观年间是官修史书制度的初创期,史官个人尚有一定程度的自由发挥。之后出于保密考虑,太史监送往史馆的天文记录将占辞剔除,史官序列“征—占—应”有如无根生水,且官修制度下的严密审查也使史官无法发挥个人意志。《旧唐书》肃宗之后只有一条占辞,及二十余条不整齐的征应,其因正在于此。面对没有占辞的天象记录,史官在编纂实录时,以后见之明将其与史事相联系,但史官的天文星占学知识参差,不一定完全了解天象的“象征”意义,故而征应会显得不整齐。

与《旧唐书》接近的是《旧五代史》,是对前朝实录国史的粗疏汇编,接近实录的原貌,即没有占辞但有粗疏的征应。《旧唐书》与《新唐书》恰好相反,《旧唐书》几无占辞,有二十余条应征;而《新唐书》有大量占辞,几无应征。其原因如前文所提及,起居注中有占,或出于保密考虑,送往史馆以供史官修《实录》《国史》的天象记载无占,故实录编修者难为无米之炊。但是,史官在编纂一朝实录时,其以后见之明会有序列征应的潜意识行为,故《旧唐书·天文志》存在二十余条非典型征应叙事。由于《新唐书》直承起居注等更原始史料,故有大量占辞,但在刊修官欧阳修“著其灾异,而削其事应”的指导思想下,在撰作中几无征应列置。但从欧阳修独纂《新五代史·司天考》既无占辞也无征应的情况来看,可以认为刘羲叟并未完全秉承刊修官的思想,其对于占辞的保留是五行灾异说者的阳奉阴违。

唐宋时代的变革呈现在《天文志》的体例变化方面,分为四个层次:一是《隋书·天文志》整齐的“征—占—应”表达,承《汉书·天文志》以来阴阳灾异、神道设教思想而作,以后见之明追溯灾异缘起,规谏君主行为;二是《旧唐书》及《旧五代史》占辞基本删削净尽,但在史官的灾异思想下,还是序列了小部分征应;三是《新唐书·天文志》由于承袭更原始的起居注及其他材料,加之或许有刘羲叟的后占,故有大量占辞,但在刊修官欧阳修的要求下,几无严密的“征—占—应”序列;四是《新五代史·司天考》占辞及征应均无,只是天象异变资料的汇编,宋代之后《天文志》也均依照此模式。

从《隋书》到《旧唐书》及《旧五代史》,背后是政治权力集中及制度变革的作用,由于唐代官修史书制度的确立及保密需求,史馆接收的天文记录无占辞,但史官有阴阳灾异思想,故仍序列一部分征应。《新唐书·天文志》则是编修官与刊修官撰作理念冲突的反映,编修官刘羲叟秉阴阳五行说,是上个时代的传统与余续;而刊修官欧阳修反对天人机械对应,是后一时代思想的开启者。在具体编修时,由于相较后晋更丰富的资料准备,出现《新唐书》占辞多于《旧唐书》的情况,即“事增于前”,而征应少于《旧唐书》则是欧阳修指导思想的体现。欧阳修私撰《新五代史·司天考》完全摒弃占辞及事应,“不绝于天,亦不以天参人”。在宋以后数百年思想变革大潮的沃洗下,后代撰修的《天文志》均以《新五代史·司天考》为本,仅为天象变异的汇编。

《隋书·天文志》是中古时期最后一部承载阴阳灾异思想的《天文志》,《新五代史·司天考》是宋及其后第一部完全摒弃灾异说的正史文本。其中有新思想与旧传统的缠斗,也有政治变动及制度更革的影响。前期是制度更易造成了文本的变化,而后期思想更革的影响更为深远,这也是后世《天文志》完全抛弃灾异征应模式的原因。

传统观点认为,相比于中古时代的神秘主义,宋代思想的“科学性”抬头是导致灾异论消解的原因。包弼德认为,唐宋之变是佛道主导的宗教时代转向了儒家思想的积极、理性和乐观时代。陈侃理指出,宋代的灾异政治文化在三个方面发生了转变:首先,天人感应论遭到有力质疑;其次,灾异与人事机械对应的事应说从理论上被基本否定;最后,运用灾异论进行“神道设教”的主客体发生转换。除士人思想中的理性因素抬头外,小岛毅指出,北宋士大夫虽已拥有若干“科学”认识,但为限制皇权不得不坚持事应说。因此,他们在学术作品中批判事应说,但在面对皇帝时又以事应说解释灾异。刘力耘更进一步认为,事应说在北宋被暂时弃置的主要原因,是为维护儒家灾异解读的时政维度,并非科学认识进步所致,即事应说的消解与北宋士大夫的政治诉求息息相关。

欧阳修言“占之有中有不中,不可以为常者”,有司占卜结果有时与事应相合,但也存在不合的情况,不可以之作为探究天人之际规律的准则。北宋士大夫要求掌握对灾异的解释权成为“神道设教”的主体,但又并非完全“科学意识”地否定事应论。如,欧阳修《新五代史·司天考》序言指出,孔子作《春秋》而“天人备”,记录日食、星变之类,并“未尝道其所以然者”,即仅记灾异,而不言占辞与应征。欧阳修私撰《新五代史》以仿孔子《春秋》为名,由于“绝天于人则天道废,以天参人则人事惑”,完全不言天人之际违背圣人大义,但若寻求征占应的一一对应,则会使人感到迷惑。可以看出,欧阳修并没有否定天人感应理论,非现今意义的“科学性”。《新五代史·司天考》序言“其于天地鬼神,以不可知为言;其可知者,人而已”,或许也是承孔子“不语怪力乱神”的精神,在处理天人关系上,以不可知为言,采取“常存而不究”的搁置办法,以使君主面对天降灾异,首先省身而非问询占辞所指。这种不录事应的编纂方式并非欧阳修对“科学”观念的完全服膺,而是自身的灾异思想内核、反机械对应说的思潮、反宋仁宗《洪范政鉴》的官方解释体系的政治诉求、以史制君的理念的综合。

从唐宋时代变革的角度思考《天文志》文本的变化,在具有严密征应序列的汉魏南北朝《天文志》和宋之后的“著其灾异,而削其事应”的《天文志》之间,两唐书《天文志》则呈现出明显的过渡性与特殊性。贴近唐代实录、国史原貌的《旧唐书·天文志》较《新唐书·天文志》反而更类似宋之后的“灾害物异志”模式,后者的特殊情形是资料准备更加丰富及实际执笔者的灾异思想形成的。但根据上文的考察,从《旧唐书·天文志》中的一些吉光片羽,可以看出唐代某些实录撰修官仍具有“征应”意识。唐宋之际《天文志》文本变化的根源在于,唐代的推动因素在制度,而宋代之后则是观念变化。唐代征应意识虽居主导,但史官制度、太史制度的严密化,导致原始资料的记录和史书编纂之间出现了断裂,因而《旧唐书·天文志》几无占辞及少量的非典型征应叙事。宋代之后主要是机械对应的灾异解说模式受到挑战,欧阳修不再着意于征应规律的排列,终至《新五代史·司天考》的体例,后世便承袭此本,灾异征应模式再也未能在正史中复活。