来这家博物馆,穿越帖木儿横扫欧亚的传奇人生

字号:T|T

2025-03-26 08:31 来源:世界知识画报

乌兹别克斯坦是丝绸之路重要一站、中亚五国里人口最多的国家。古时,众多强权在此上演兴衰成败。如今,该国最出名的古迹、景点都和14世纪称雄中西亚的帖木儿紧密相关。在首都塔什干,后人为这位中亚历史上最著名的征服者修建了一座博物馆——帖木儿历史国家博物馆。

乌兹别克斯坦遍布粟特商人的足迹和气势恢宏的古建筑,也是昭武九姓(南北朝、隋唐时期对来到中原的粟特人及其后裔的统称)的发源地,自古以来就是东西方文明交流的十字路口。汉唐时期所称的“河中地区”大致位于这里,当时属于西察合台汗国。中亚地区的母亲河——分别发源于帕米尔高原和天山山脉的阿姆河和锡尔河,自东而西相伴而行,向西北汇入咸海,在干旱的中亚浇灌出这片肥沃的沙漠绿洲。

在14世纪末的亚欧大陆,帖木儿(Timur或Tamerlane,1336-1405)的名字如雷贯耳,“帖木儿”在蒙古语和突厥语中意为“铁”。帖木儿出生于沙赫里萨布兹(乌兹别克斯坦南部城市),一手创建了帖木儿帝国和当时中亚最强大的军队。其出身现存两种说法:一种认为他是成吉思汗的后裔,为突厥化蒙古人;另一种认为他是突厥人,自封为成吉思汗后裔。对帖木儿帝国周边居民来说,最恐惧的事情就是看到帖木儿的军旗——一面印着三个圆圈的诡异旗帜,是痛苦与死亡的象征。1362年,帖木儿在武装起义中被打伤了脚,史称跛足帖木儿。后因娶了东察合台汗国可汗黑的儿火者的女儿为妻,又称驸马帖木儿。

馆藏油画《埃米尔帖木儿旗帜》,蓝底三圈旗帜是帖木儿帝国的象征。

作为帖木儿汗国的创始埃米尔(伊斯兰国家统治者或军事首领头衔),帖木儿致力于恢复昔日蒙古帝国的版图,征服了亚欧大陆的广阔土地。帖木儿统治时期,中亚地区经济、政治、文化都到达了鼎盛,首次也是唯一一次成为亚欧大陆的政治和文化中心。苏联解体后,乌兹别克斯坦独立并成为现代民族国家。为唤醒民族意识,增强民族凝聚力,苏联时期被视作时代沉渣、残暴的帖木儿,一跃成为民族英雄。如今,乌兹别克斯坦人十分尊崇帖木儿——塔什干城市广场矗立着帖木儿雕塑,帖木儿陵墓成为国家标志建筑,帖木儿战旗演化为乌兹别克斯坦国旗上的那条蓝色。

1995年12月,时任乌兹别克斯坦总统卡里莫夫宣布1996年为“埃米尔·帖木儿年”。1996年3月,乌政府决议在塔什干市中心地带建立帖木儿历史国家博物馆。10月,博物馆正式开馆。卡里莫夫总统表示:“这座博物馆就像一面伟大的镜子,反映了我们的过去、现在以及美好的未来。”他将塔什干的帖木儿广场比作一枚戒指,“博物馆是装饰它的宝石”。帖木儿历史国家博物馆的图像还被放置在1000索姆钞票上,其重要意义可见一斑。

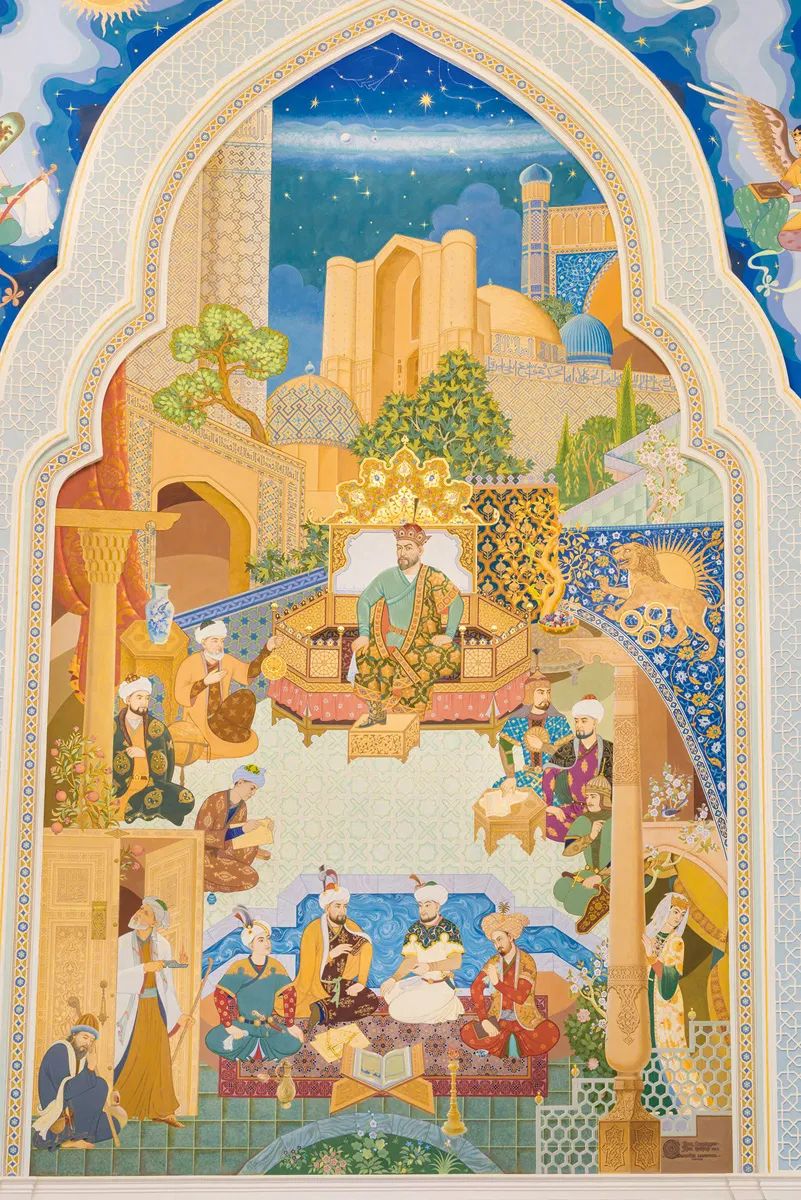

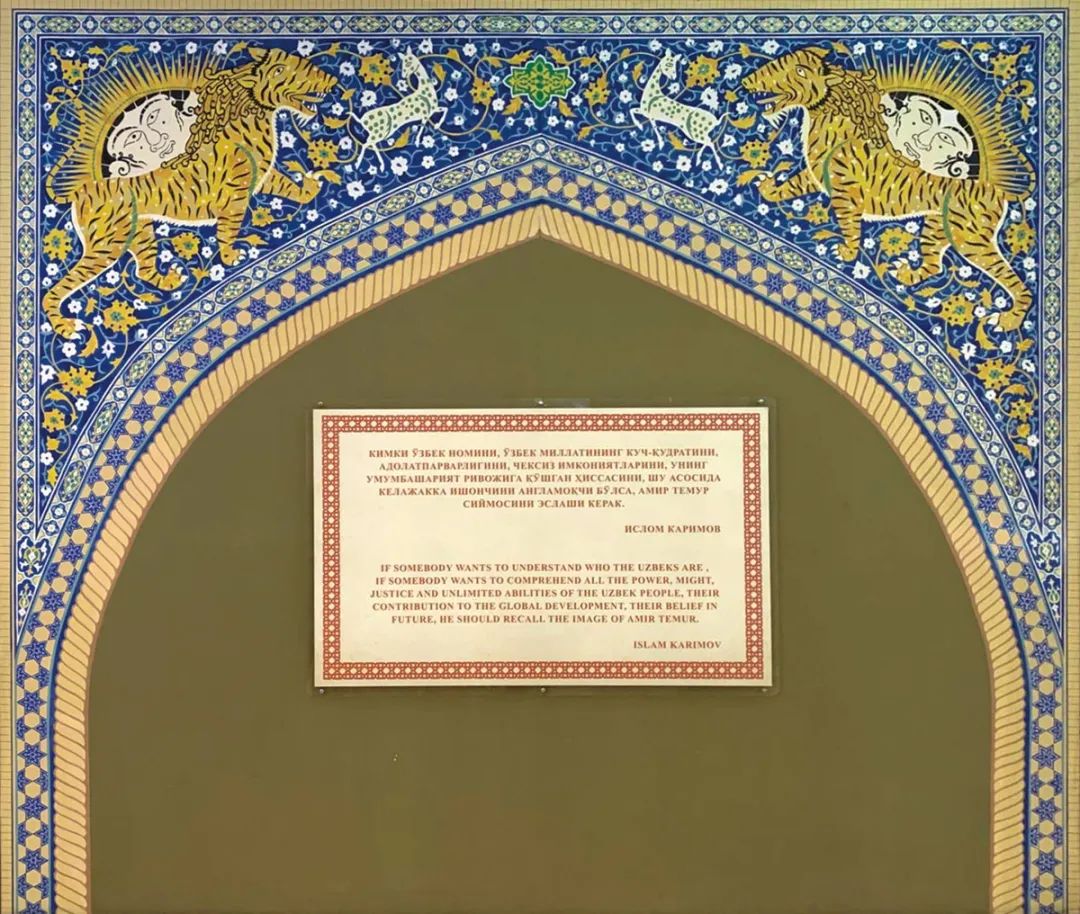

如今,帖木儿历史国家博物馆是乌兹别克斯坦的地标建筑。其华丽的建筑彰显了典雅的东方风格:博物馆外观呈圆形,中间是巨大的蓝色穹顶,外围以漂亮的圆柱做装饰,犹如屋顶下的支撑,窗户则为拱形壁龛样式。馆内一共有3层,入口位于地下,二至三层展示帖木儿王朝历史。参观者可从一楼中央大厅进入,大厅顶部有一盏高8.5米、由10.6万个吊坠组成的水晶吊灯。吊灯四周环绕着巨幅历史壁画,以金色涂料装饰伊斯兰经典花纹,华美无比。

帖木儿国家历史博物馆俯瞰图,仿照帖木儿时期宫殿建筑风格。

博物馆内收藏了3000多件帖木儿帝国时期的瑰宝,包括画作、文献、手稿、武器、衣物、器皿、硬币等,还有“代数之父”阿尔·花剌子模的数学推理图和早期的占星盘。虽然帖木儿早已驾鹤西去,透过橱窗却仍能看到往日君王的威严与尊贵。该博物馆是乌兹别克斯坦最受国内外游客青睐的旅行地之一。

02波斯·真主天赐

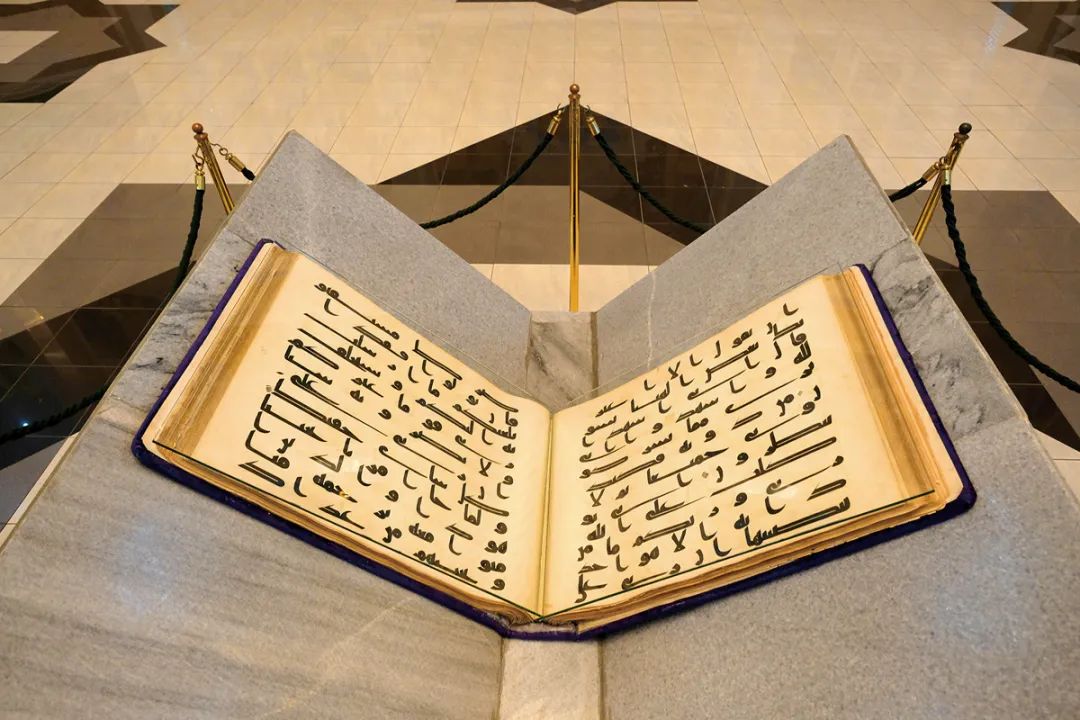

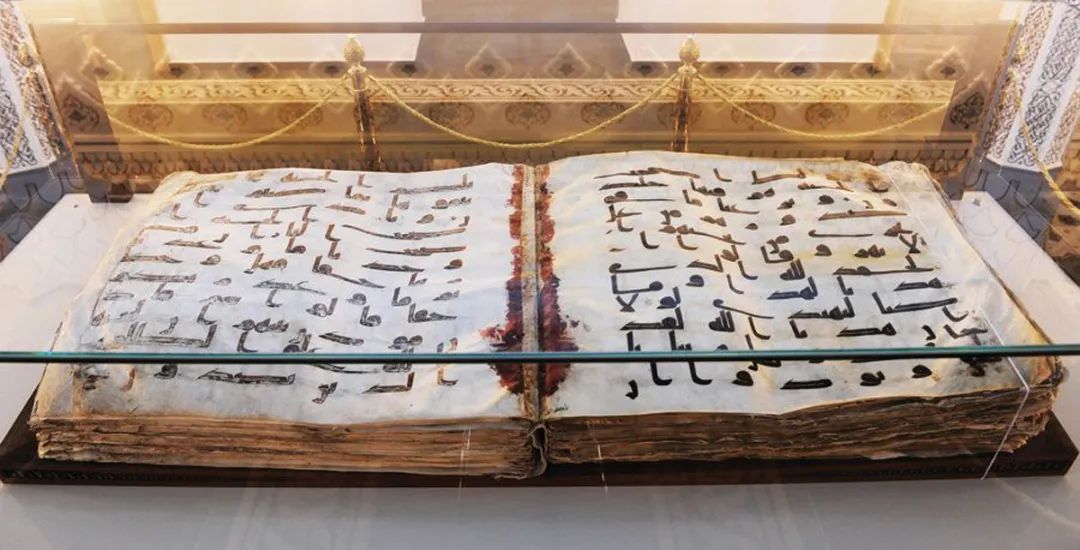

在帖木儿博物馆一楼的大型金色浮雕画前方,放置着该馆的镇馆之宝——世界上第一本标准化《古兰经》的副本。公元7世纪,伊斯兰历史上第三任哈里发奥斯曼下令编纂这部文献,被称为“奥斯曼定本”,后由帖木儿从伊朗带回。该《古兰经》的原件保存在历史悠久、位于塔什干老城区的穆伊·穆博拉克经学院图书馆。

博物馆大厅顶部涂绘华美花纹,悬挂水晶吊灯,墙壁上为帖木儿生平壁画,大厅中央放置着“奥斯曼定本”《古兰经》。

世界上第一本标准化《古兰经》副本(上图)。该《古兰经》原件,收藏于塔什干老城区的穆伊·穆博拉克经学院图书馆(下图)。

该馆的另一件镇馆之宝为一幅描绘帖木儿生平的壁画。该壁画的第一部分描绘了帖木儿的诞生,流星象征帖木儿生于吉星合相之时,呼玛鸟象征幸福和自由,猎鹰象征帖木儿自幼志向远大。第二部分描绘了帖木儿时期的代表性建筑,包括沙赫里萨布兹的帖木儿夏宫、撒马尔罕的比比哈努姆清真寺。第三部分描绘了帖木儿的陵墓——撒马尔罕的古尔-埃米尔陵。该陵墓建于1403~1404年,其建筑风格影响了后来包括泰姬陵在内的16~18世纪印度莫卧儿王朝建筑。壁画的3个部分由一条河流连接,象征帖木儿流动的生命。

作为乌兹别克斯坦人心目中的伟大领袖,帖木儿最显著的成就是其军事才能。他一生中的大部分时间都在对外征战中度过,留下了很多珍贵的实物,现收藏于博物馆中。

14世纪末帖木儿时期铠甲

帖木儿不仅建立了强大的帖木儿帝国,还把一批能工巧匠带到中亚。经济繁荣的同时,教育、文学、音乐、建筑、绘画等也获得发展或创新,是为“帖木儿文艺复兴”,一场伊斯兰世界的文化运动。帖木儿文艺复兴与西方基督教世界的文艺复兴平行发展,共同构成了欧亚大陆文艺复兴的壮丽场景。

在帖木儿文艺复兴的诸多成就中,城市建筑是具有代表性的一项。撒马尔罕、布哈拉、赫拉特等城市出现了融合阿拉伯和波斯风格的建筑杰作。时至今日,在中亚、伊朗、阿富汗境内,仍存留着200多座帖木儿时代建筑,帖木儿博物馆内也收藏着这些令人惊叹的建筑微缩模型。

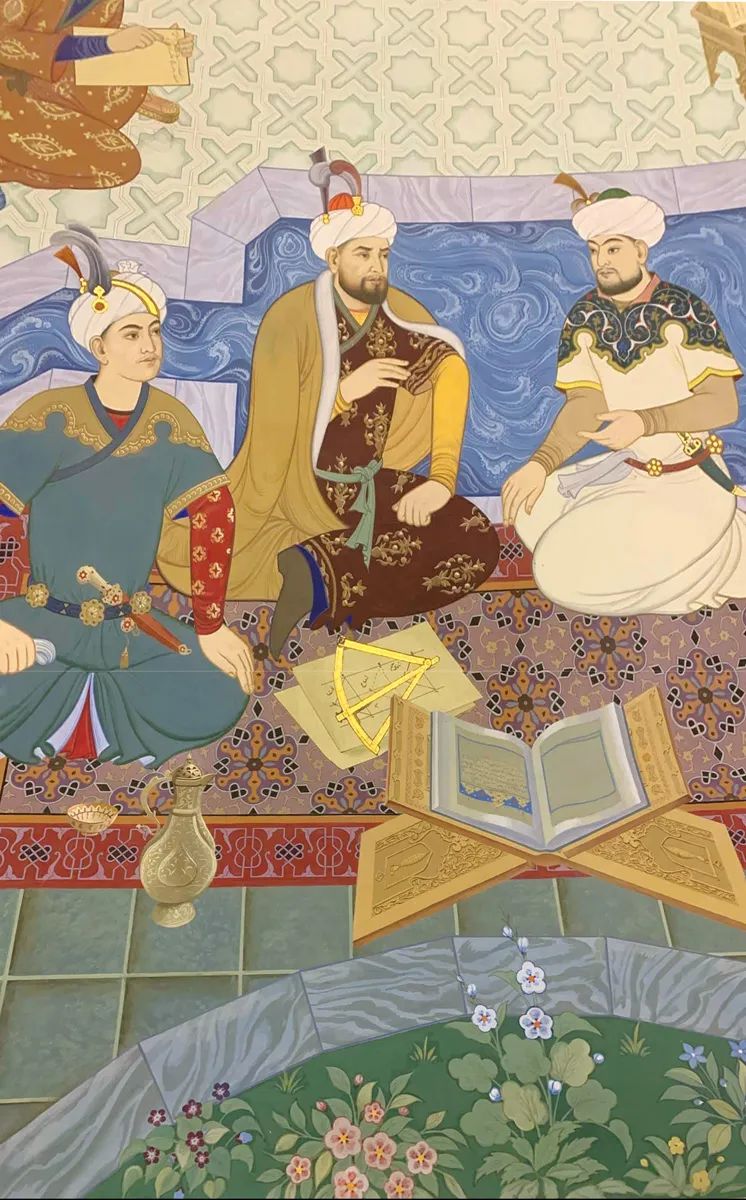

帖木儿帝国的三位杰出领袖,从左到右依次为帖木儿之孙苏丹穆罕默德,著名天文学家、撒马尔罕统治者兀鲁伯格,赫拉特总督苏丹侯赛因·拜卡拉。

一方面,建筑拱券(xuàn)(桥梁、门窗等建筑物上筑成弧形的部分)、圆顶和方殿等部分沿袭了阿拉伯建筑的特点。1398~1404年,撒马尔罕兴建经学院、陵墓和旅馆等。其中,古尔-埃米尔陵正门为圆拱式,主体建筑底部为方形,两侧建有邦克楼(又称宣礼塔,清真寺中常见建筑,用以召唤信众礼拜)。兀鲁伯经学院建筑入口沿用了曲线的拱券建筑结构,内部清真寺有一大圆顶。

另一方面,壁龛和廊道等受到波斯建筑的影响。古尔-埃米尔陵内壁龛结构和装饰为波斯风格,壁龛上雕刻文字提示:“建筑的设计者是波斯人穆罕默德·本·巴尼·伊斯法哈尼。”1398年,帖木儿在撒马尔罕建造比比哈努姆清真寺。它采用“主殿—四廊”的典型波斯结构,即四道门廊围成正方形院落,院落中央建有大理石讲经坛,院落四角各一座邦克楼。这些城市建筑昭示着帖木儿帝国的强盛。

馆藏建筑模型,采用典型波斯“主殿—四廊”结构,四角各一座高耸的宣礼塔。

帖木儿帝国的存续时间对应明朝洪武至正德早期。1388年,为挟制蒙古人入侵,帖木儿派人出使明朝以示友好。1404年11月,随着帝国势力扩张,帖木儿率领20万大军准备进攻明朝。2月18日,帖木儿病逝于军中。其子沙鲁哈平定家族内讧后继位,主动与明朝修好,避免了两大强国之间的对决。14~16世纪是中国与西亚交往的重要时期,海陆贸易路线的开拓为陶瓷文化交流提供了物质保障,陶瓷文化交流见证了大航海时代之前中国与中、西亚的密切文化交流。

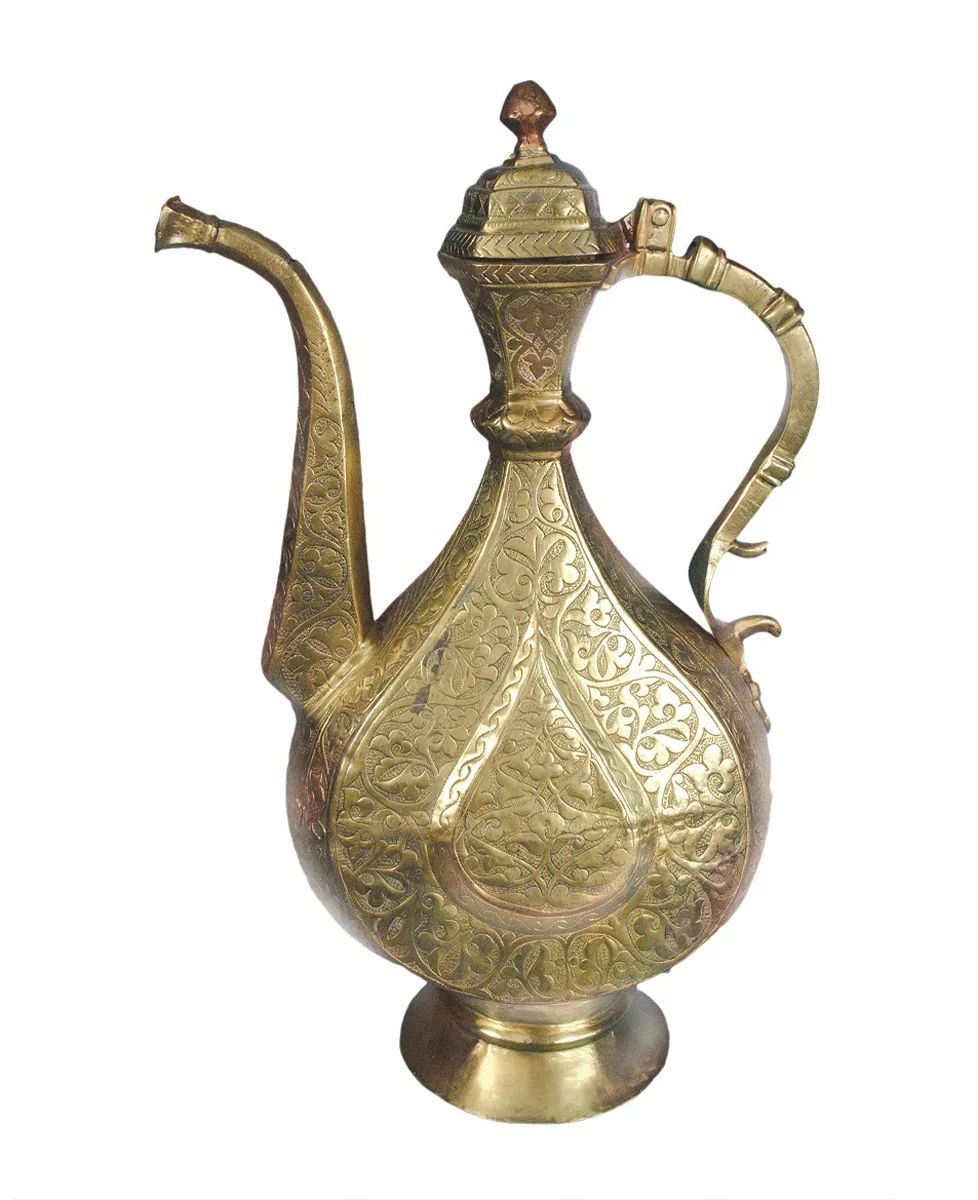

馆藏黄铜水壶(1852),月牙壶嘴、弯曲手柄是典型伊斯兰造型。

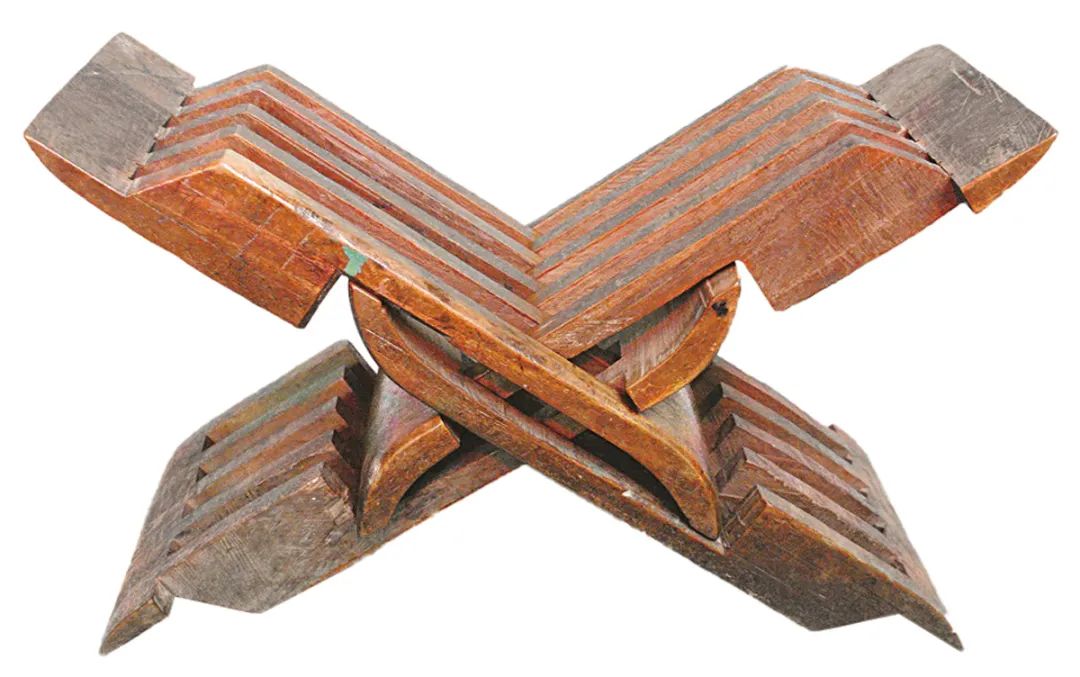

馆藏木制书架(1986),为可折叠X形,此类书架若干世纪前用于放置《古兰经》。

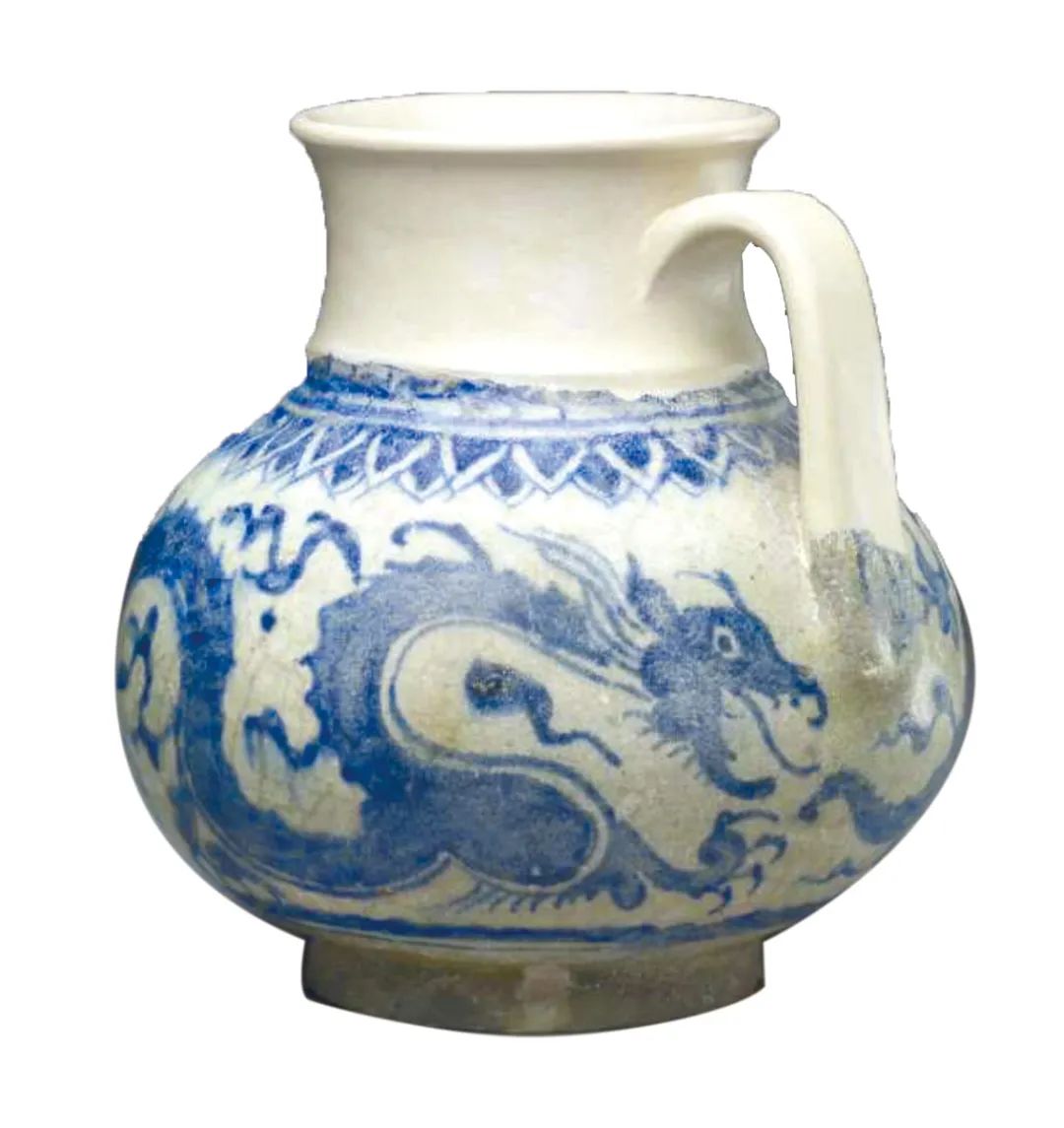

帖木儿博物馆就收藏着来自中国的青花瓷。青花瓷作为中国最具代表性的外贸商品和文化输出物,带动了中世纪亚欧大陆的审美风尚。在帖木儿时期,青花瓷的影响呈现自上而下的轨迹。除了帝王本人的喜好外,中国瓷器成为上层贵族们彰显身份地位的象征和寻乐助兴的器具。

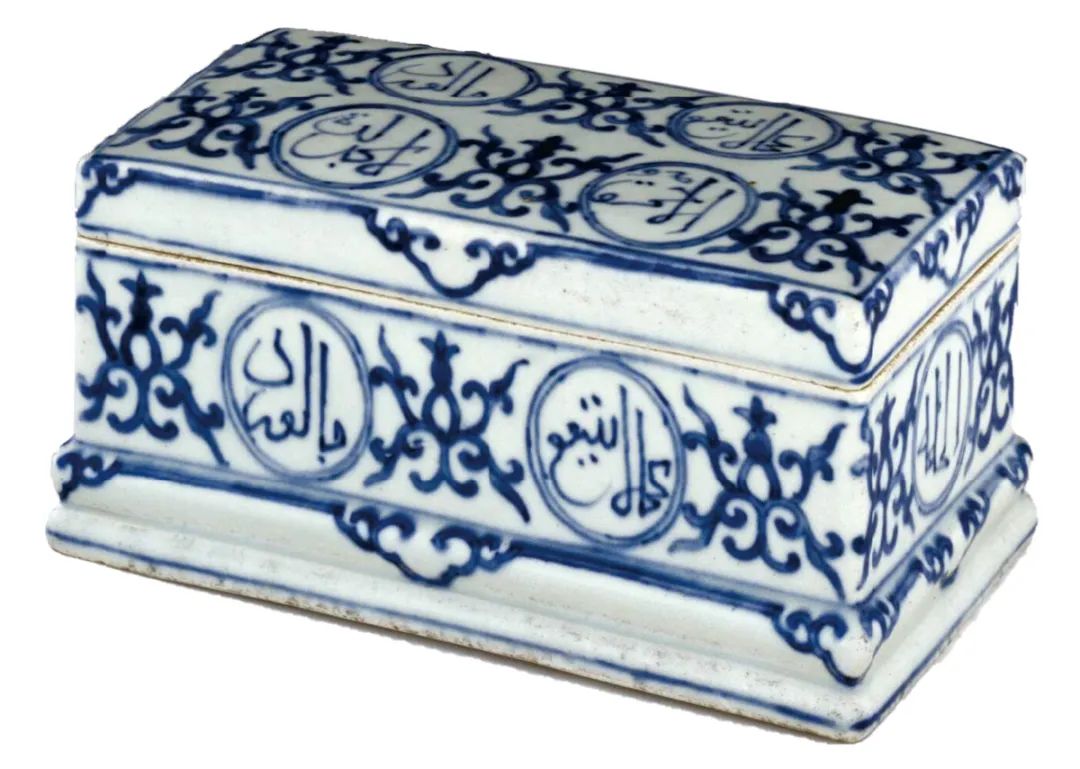

明正德年间青花瓷笔盒,印有波斯文和阿拉伯文,收藏于大英博物馆。

15世纪帖木儿时期青花陶罐,印有龙图案,模仿元朝青花瓷工艺,收藏于大英博物馆。

14~16世纪中国与中、西亚之间的陶瓷文化交流并非单向:明代正德碗进入帖木儿帝国的同时,西亚双耳扁壶亦进入中国,两地的陶瓷图案与工艺彼此借鉴。此外,元、明时期,中国青花瓷与西亚陶器融合并产生全新艺术形式,文明正是在如此相互影响过程中发展,并且焕发新的生命力。

2013年9月,习近平主席对乌兹别克斯坦进行国事访问。在时任乌兹别克斯坦总统卡里莫夫的陪同下,习主席专程来到帖木儿历史国家博物馆。博物馆中的一幅地图引起了习主席的注意。卡里莫夫总统介绍说:“这是古丝绸之路地图,撒马尔罕是帖木儿时期的首都和古丝绸之路的枢纽,也是我的家乡。”习主席指着地图右侧一处地方说:“那里是西安,是丝绸之路的起点,也是我的故乡。”

博物馆二楼大厅收藏着乌兹别克民族特色展品以及其他国家的文物。这些文物见证了帖木儿时期丝绸之路上的往来印记。如今,每年都有成千上万的游客、大量机构代表团来访参观。你如果想了解乌兹别克斯坦的历史与文化,帖木儿历史国家博物馆一定是你的不二之选。

馆藏卡夫坦长袍(1888),可作为外套或连衣裙,男女皆可穿着,在丝绸之路沿线流行数千年之久。