“人类非物质文化遗产代表作名录”联合申报的成渝探索:策略、路径与实践

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》[1](以下简称《纲要》)的出台,为成渝地区的协同发展提供了战略指引。在国家这一战略背景下,非物质文化遗产的保护与传承成为区域文化发展的重要议题,成渝两地应利用“双城经济圈”建设的契机,摒弃地方文化保护主义的思想,去除画地为牢的行为,树立文化开放的理念,成渝地区双城经济圈的非物质文化遗产保护应该加强合作、优势互补、取长补短、互惠互利,共享巴蜀祖先留下的文化资源,在当代的社会现实中,更好地进行成渝地区非物质文化遗产保护和传承,促进和提高成渝地区非物质文化遗产保护、传承的质量和水平。

成渝地区双城经济圈内所承载的非物质文化遗产内容和样式,是巴蜀文化的重要文化基因和文化符号,深藏着巴蜀地区厚重的历史和文化,充分表达了传统巴蜀人民的生存智慧、生产技术、文化创造,具有自身的独特性。《纲要》中要求要共享教育文化体育资源,对非物质文化遗产保护和传承提出了要建立其协调机制的要求,支持巴蜀地区非物质文化遗产的保护传承发展。

根据2003年10月17日联合国教科文组织(UNESCO)通过的《保护非物质文化遗产公约》,联合国教科文组织设立了《人类非物质文化遗产代表作名录》和《急需保护的非物质文化遗产名录》两个名录,以及《优秀实践名册》。人类非物质文化遗产代表作评选工作实际从2001年就已开始,从2001年到2025年,我国共有44项非物质文化遗产进入“人类非物质文化遗产代表作名录”,位居世界第一。分别是:1.昆曲(2001年);2.古琴艺术(2003年);3.新疆维吾尔木卡姆艺术(2005年)、4.蒙古族长调民歌(2005年);5.中国篆刻(2009年)、6.中国雕版印刷技艺(2009年)、7.中国书法(2009年)、8.中国剪纸(2009年)、9.中国传统木结构建筑营造技艺(2009年)、10.南京云锦织造技艺(2009年)、11.端午节(2009年)、12.中国朝鲜族农乐舞(2009年)、13.妈祖信俗(2009年)、14.蒙古族呼麦歌唱艺术(2009年)、15.南音(2009年)、16.热贡艺术(2009年)、17.中国桑蚕丝织技艺(2009年)、18.龙泉青瓷传统烧制技艺(2009年)、19.宣纸传统制作技艺(2009年)、20.西安鼓乐(2009年)、21.粤剧(2009年)、22.花儿(2009年)、23.玛纳斯(2009年)、24.格萨(斯)尔(2009年)、25.侗族大歌(2009年)、26.藏戏(2009年)、27.羌年(2009年)、28.黎族传统纺染织绣技艺(2009年)、29.中国木拱桥传统营造技艺(2009年);30.中医针灸(2010年)、31.京剧(2010年)、32.麦西热普(2010年)、33.中国水密隔舱福船制造技艺(2010年)、34.中国活字印刷术(2010年);35.中国皮影戏(2011年)、36.赫哲族伊玛堪(2011年);37.福建木偶戏后继人才培养计划(2012年);38.中国珠算—运用算盘进行数学计算的知识与实践(2013年);39.二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践(2016年);40.藏医药浴法—中国藏族有关生命健康和疾病防治的知识与实践(2018年);41.太极拳(2020年)、42.送王船—有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践(2020年);43.中国传统制茶技艺及其相关习俗(2022年);44.春节—中国人庆祝传统新年的社会实践(2024年)。其中急需保护的非物质文化遗产名录有:1.麦西热甫(2010年)、2.中国水密隔舱福船制造技艺(2010年)、3.中国活字印刷术(2010年);4.赫哲族伊玛堪(2011年)。优秀实践名册:福建木偶戏后继人才培养计划(2012年)。[2]

从我国24年间入选的“联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目”来看,除却数量第一、类别全面、要素齐全、内涵丰富,还贡献了具有人类广泛、普遍的知识体系及“普世价值”,也更加彰显着我国厚重的历史文化遗产积淀与独有的东方文化符号,这些项目的入选正体现了“文化遗产表述的背后是中国”这样的时代价值。中国的也是世界的,这不仅与联合国倡导的多元价值观相吻合,更与我国当下对于遗产申报、国民互动与文化复兴的整体理念相一致。作为最早参与到联合国非遗保护传承工作的缔约国之一,我国在不断实践中逐步在国际化与本土化间走出了创新发展之路,联合国教科文组织对于非遗的根本主张也是为了促进各国人类文化多样性和激发传统文化创造力与可持续发展。“在中国,非遗保护工作是一次国家引领与民众创造的自上而下与自下而上的双向互动,一项政府主导、全社会广泛参与的中华传统文化复兴重建工程。”[3] “21世纪初,非遗保护之所以能有如此强的推进力度,在社会上下普遍形成共识、轰轰烈烈地展开,就源于以非遗的国际性促成国人对自身文化传统进行重新认知的迫切需要。”[4]2021年,在总结前期非遗保护工作经验的基础上,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》[以下简称《意见》(2021)],明确提出要完善六项非遗保护制度和保护体系,着力构建非遗系统性保护格局。这六项制度体系包括非遗的调查记录体系、传承体验设施体系、理论研究体系和代表性项目制度、代表性传承人制度、区域性保护制度。同时,要求将非遗传承融入国家重大战略、注重非遗的分类保护与合理利用,切实提升非遗系统化保护水平。[5]《意见》在阐述开展非遗保护工作的重要性与紧迫性时指出,非遗“既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源”[6],肯定了非遗的历史、文化价值。同时强调非遗“蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识”“是维护我国文化身份和文化主权的基本依据”[7]。并就此进行广泛的社会动员,形成全社会的保护共识。“营造保护非物质文化遗产的良好氛围”[8],实质上是营造全社会保护传承中华优秀传统文化的氛围。[9]二十多年来,我们不仅构建了本国非遗与国际交流互鉴的典范通道,还创新了本土工作机制,主动积极贡献了中国方案、中国经验,取得了有目共睹的成就。基于此良好的研究保护基础,当下需要加强中央与地方更加有效的非遗保护区域协同贯通,以成渝地区双城经济圈建设为示范,应抓住新时代西部大开发、国家战略腹地建设、川渝地区关键产业备份、巴蜀文化走廊、巴蜀文化生态保护实验区建设等前所未有的重大契机,共同推动成渝巴蜀文化遗产保护成为可参考、可借鉴、可实践、可共享的典范工程。

巴蜀地区自古以来就是多元文化交融的区域。从地理范围来看,巴文化主要以重庆地区为中心,蜀文化主要以成都地区为中心,两地在历史上同属于巴蜀文化圈。根据《说文解字》,巴,蟲也。或曰食象蛇。象形。凡巴之屬皆从巴。意为“吞食大象的巨蟒”;蜀,葵中蠶也。从虫,上目象蜀頭形,中象其身蜎蜎。《詩》曰:“蜎蜎者蜀。”意为“葵中之蚕”。巴蜀的疆域包括我国西南地处长江上游,以四川盆地为主而分布的周围地区,现在成渝二地是巴蜀的主要部分。据《华阳国志》记载,巴的疆域“东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南及黔涪。”范围包括四川、重庆、湖南、湖北、陕南、云南、贵州等部分地区;蜀的疆域“东接于巴,南接于越,北与秦分,西奄峨嶓。”范围东与巴国相邻于涪江流域,南边抵达中越边境一线,西部囊括川西高原一部分,北以秦岭为秦蜀边界。按《纲要》规划的范围主要是以成都市为中心的四川省15个市,以重庆市中心城区为中心的27个区(县)。成都、重庆是我国西南地区重要的中心城市、战略腹地,在历史上都同属于四川区域,也就是传统中国所讲的“巴山蜀水”。萧白《晚祷》中说:“多少思怀在这圆圆月中,一次偶然的月下促膝,常成一生追念,于是巴山蜀水近来。”巴山主要指的是原重庆和川东(现多在重庆直辖市地域内)一带的山峦丘陵,蜀水主要指川西一带的成都平原地区江河水道,在历史的发展过程中,由于经济社会发展的需要,行政区域的划分不断有一些调整,但其文化特质还是紧密地连接在一起,充分体现在成渝经济圈内的非物质文化遗产内容和样式上,这也是当下成渝地区双城经济圈建设的重要文化基础。巴蜀地区的非物质文化遗产内容丰富,涵盖了传统音乐、传统戏剧、传统美术、传统技艺等多个领域,如川江号子、川剧、蜀锦、羌绣、夏布、陶器等,这些文化遗产充分体现了巴蜀人民的生存智慧、生产技术与文化创造力,具有独特的地域特色与文化价值。在成渝地区双城经济圈建设中,加强跨区域协同、跨单位合作,做好成渝地区非物质文化遗产的保护和传承,也构成了“双城经济圈”文化旅游建设的重要内容。

巴蜀地区作为成渝地区的核心区域,其丰富而独特的非物质文化遗产不仅是巴蜀人民历史记忆的载体,也是区域文化认同的重要基础。在成渝地区双城经济圈建设中,不仅要把这一地区建成具有强大的经济影响力的区域,同时还应建成具有强大文化影响力的区域。在重庆四川两省市《贯彻落实〈成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉联合实施方案》中明确提出了要“共建巴蜀文化旅游走廊”,该“文化走廊”的自然和文化基础就是成渝地区山水相连、地缘相邻、民俗相同、文化相通。《纲要》中提出了许多富有巴蜀非物质文化遗产特色的产业和项目,如“建立非物质文化遗产保护协调机制,支持川剧、蜀锦、羌绣、夏布等非物质文化遗产的保护传承发展,研究建设巴蜀非遗文化产业园。”“做强地理标志农产品,推广巴味渝珍、天府龙芽等特色品牌,打造川菜渝味等区域公用品牌。”“推动万州、江津、铜梁、自贡、内江等围绕特色美食、传统工艺产品、民俗节庆等,建设特色消费聚集区。”“促进经典川菜、重庆火锅、盖碗茶等餐饮产品品牌化,创建美食地标。”“共建巴蜀文化旅游走廊,充分挖掘文化旅游资源,以文促旅、以旅彰文,讲好巴蜀故事,打造国际范、中国味、巴蜀韵的世界级休闲旅游胜地。”[10]从这些目标和任务来看,非物质文化遗产的保护和传承是其中重要的文化基因和基础,在成渝地区双城经济圈建设中,打造富有巴蜀特色的非物质文化遗产内容和样式的品牌,是不可缺少的工作任务。从非物质文化遗产代表作名录来看,巴蜀地区作为中国西南部的重要地区,在21世纪兴起以来的国内保护运动中,伴随方兴未艾的“非遗热”浪潮,取得了重要的成绩,然而,尽管巴蜀地区在国家级非物质文化遗产名录中已有所收获,但在联合国教科文组织(UNESCO)的价值框架下,“人类非物质文化遗产代表作名录”仍为空白,当下可以利用发展“双城经济圈”的契机,整合经济圈内的非物质文化遗产资源,通力合作,做好人类非物质文化遗产代表作的申报准备工作,争取在这项工作上有重大突破,申报几项人类非物质文化遗产代表作,产出富有巴蜀特色的文化产业和文化产品品牌。

唐代诗人李白在《蜀道难》中描述:“蜀道之难,难于上青天。”因此,在传统社会没有其他交通运输工具和方式的条件下,水道就成为最方便的交通运输方式。位于长江上游的巴蜀地区有岷江、沱江、涪江、乌江、金沙江、嘉陵江、大渡河等穿越而过,丰富的川江水系滋养巴蜀土地,养育了巴蜀人民,催生了巴蜀文化。享誉中外的川江号子就是代表,江河流域是人类文明重要的孕育场和发源地。梁启超先生在《中国古代思想》中说:“凡人群第一期之文化,必依河流而起,此万国所同也。”川江是当时两岸人民的生命线,古代蜀国和巴国(主要是指现在的四川和重庆地区)出境之路就是两条,一条是剑阁山道,一条是川江水路,两条路都是充满险境。对于陆路自古就有“蜀道难,难于上青天”的诗篇以及相应的民间故事和传说。从纯自然的状态来说,其水路由青藏高原滚滚而来的长江水,进入四川盆地后,由于地势上的极大落差,增加了水的势能,再加之川江河段两侧的崇山峻岭造成极不规则的河床,更增加了江河的落差,使水的流速猛然加剧,江中的石嘴、石梁、石盘、暗礁犬牙交错,又不停地改变水的流向,从而使川江河段急流、跌水、泡漩、涌浪环环相连。长江之水进入巴蜀地区(现四川省、重庆市)后,在四川盆地的宜宾与岷江汇合,形成了巴蜀河段,所以习惯上一般把从宜宾到湖北宜昌长江河段,称为川江。在川江段,重庆地理位置显要:重庆以上300多公里称为上川江,以下600多公里为下川江。自古以来川江就是巴蜀地区的人民借助舟楫出境的重要通道。“蜀道愁述百八滩,滩滩险处觉心寒。骇人最是三峡石,乱掷金钱乱打宽”([清]龚维翰)“滟滪堆前十二滩,滩声破胆落奔湍。巴人缓步牵江去,楚客齐歌行路难。”([元]周巽)水上运输便由此在川江上兴起,为了便于行船,艄翁会击鼓为号指挥航行,统一扳桡节奏,随后逐渐形成了号子,产生了专门领唱号子的号子头。川江号子用音乐的方式体现了川江各流域的劳动人民面对险恶的河水表现出的不屈不挠的抗争精神和粗犷豪迈的勇猛性格。川江号子即源于古代先民们在生产生活中对川江流域生态环境认识后产生的音乐文化和音乐行为,表现了川江人民丰富的音乐想象力和创造力。川江号子作为传统音乐在2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录,其与尼罗河船夫曲、伏尔加河船夫曲一道被誉为世界三大船夫曲。1987年,原重庆轮渡公司已70岁的退休老工人陈邦贵等三人组成的“中国长江代表队”代表中国到法国巴黎,参加了“阿维尼翁民间艺术节大河音乐会”,第一次把中国的川江号子唱响到了国际舞台,受到高度评价及广泛赞誉。

传统音乐是非物质文化遗产的重要内容和样式之一,非物质文化遗产保护运动兴起后,中国的一些传统音乐也入选了人类非物质文化遗产名录。如2009年10月1日,南音(泉州弦管)被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。四川清音曾有“唱小曲”的别称,因演唱时多用月琴或琵琶伴奏,又叫“唱月琴”“唱琵琶”,它形成于明末清初,长期以来一直在巴蜀汉族地区流传,至今已有三百余年的历史。四川清音演出时由一位演员执檀板击节站唱,琴师或小乐队在旁伴奏,有时还兼作帮腔。除单曲体唱腔外,四川清音还有“月调”“背工”“马头调”等联曲体唱腔,四川清音2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。清音主要流传于成都和重庆以及四川宜宾、泸州,在巴蜀的流传过程中形成了三大流派,一是以成都为中心的“上河调”,其特点是行腔华丽、委婉流畅、表演细腻的演唱风格;二是以宜宾、泸州为中心的“中河调”,其特点是唱腔工稳质朴,简练朗快,句读清晰、吐字清楚;三是以重庆、万州为中心的“下河调”,其特点是唱腔豪迈刚健,却又不失婉转,既讲究板眼的工稳,又重视对曲调的装饰。四川清音历史悠久,是古老的巴蜀民间说唱艺术,曾经是巴蜀人民深爱的艺术形式,具有深厚的群众基础,因而它有着鲜明的地方性、大众性的特征。

中国传统戏剧种类繁多,有京剧、晋剧、汉剧、昆曲、湘剧、粤剧、赣剧、淮剧、桂剧、川剧、越剧、沪剧、闽剧等。2001年5月18日,联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质遗产代表作”名单,其中包括中国的昆曲艺术,昆曲成为中国首个获此殊荣的项目。川剧主要流行于巴蜀地区以及贵州、云南部分地区,是汉族戏曲剧种之一,是我国戏曲表演艺术中重要的组成部分,也是历代川剧艺人共同创造并传承下来的艺术瑰宝。经过世代川剧艺人的传承和创造,川剧艺术完整的一套表演程式逐渐成形,成为我国重要的地方戏剧之一,2006年被列入第一批国家非物质文化遗产名录。川剧表演真实细腻,幽默风趣,富有浓郁的生活气息,因此为广大群众所喜爱,在不断创新实践中,一些演员还创造了不少绝技,如托举、开慧眼、变脸、钻火圈、藏刀等,川剧演员们善于利用绝技塑造人物形象,更生动地表现出人物性格特点。川剧巴蜀地区流行最为广泛,而且,不断地发展过程中,逐渐形成了巴蜀特色,形成了川剧的四大流派:一是以成都为中心的“川西派”,二是以资阳为中心的“资阳河派”,三是以南充为中心的“川北派”,四是以重庆为中心的“川东派”。

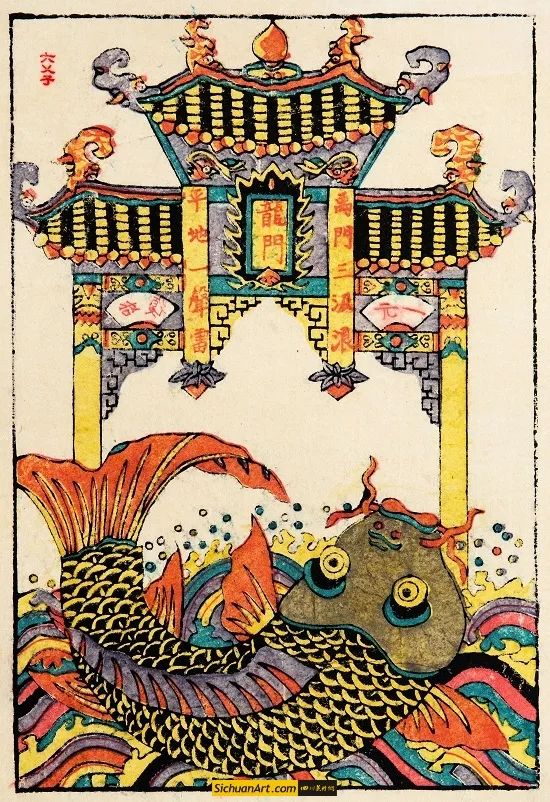

年画是中国传统绘画的一种形式,起始于古代的“门神画”,是传统中国非常普及的民间艺术之一,亦是常见的民间工艺品之一。年画作为具有中国文化和艺术的一种绘画体裁,也是中国农村老百姓喜闻乐见的艺术形式,大都用于新年时张贴,装饰环境,含有祝福新年吉祥喜庆之意。在中国年画的分布图中,巴蜀地区的重庆梁平年画和四川绵竹年画占据有重要位置。梁平木版年画是盛行于现重庆市梁平县境内的一种民间绘画艺术,已有300年的发展历史,梁平当地人民群众为庆贺年节而绘制木版年画,主要用于各种类型图案的花笺、花纸、门画等绘制,在作品内容上有门神、神话故事、戏曲故事等三类。“闲披屏市诸先生,官绿榜黄色色新,更有驰名京省处,钩金水甲土门神。”说的就是梁平年画在清朝盛极一时的盛况。2006年梁平木版年画入选第一批国家级非物质文化遗产名录。绵竹年画起源于宋代,兴盛于明清,以木版刻印、手工彩绘为特色,又称绵竹木版年画。内容以吉祥喜庆、民间传说、乡土生活等为主,构图丰富夸张、色彩鲜艳明快,具有鲜明的农耕文化特色,绵竹年画与天津杨柳青、山东潍坊杨家埠、苏州桃花坞年画齐名,是中国四大年画之一,2006年入选国家级非物质文化遗产。特别值得一提的是,巴蜀地区这两个重要的年画产地之所以能够形成,还有一个重要的物质基础和物质生产条件,促进了年画的产生和兴盛:取材于天然资源竹子造出了印刷年画所需要的竹纸。梁平盛产竹子,有“百里竹海”之称,“自明末清初起即为川东地区纸业产地之一。”“盛产的白笳竹,是印制梁平木版年画的大、二元纸基原料。”自然之物的“竹子”促进了生产之物的“竹纸”的产生,也构成流动的“物的民族志”,梁平成为当时川东著名的竹纸生产地。绵竹年画的兴旺,也源于绵竹人在不断的实践中,造出了适合印刷年画的“粉笺纸”,这些纸的原料就是绵竹西部的竹林,据道光年间《绵竹县志》记载:“绵竹西北山林所产,以竹木为大宗,竹纸之利,仰给数万家犹不足,则印为书籍,制为桃符,画为五彩神荼郁垒,点缀年景。”

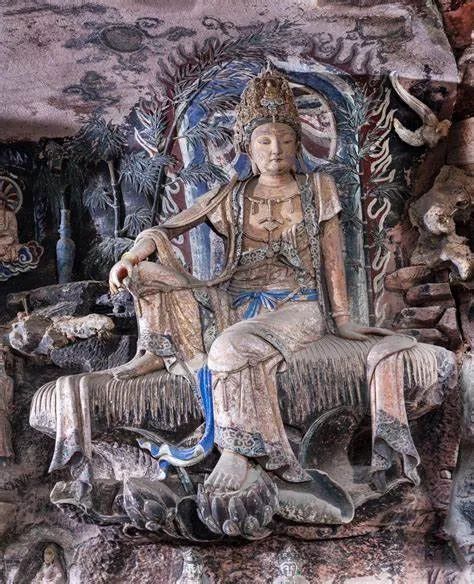

石雕是中国古老的民间艺术,在传统中国,石匠们用熟练的雕刻技术,创造了各种类型的艺术形象。早在新石器时期,人类就发明了磨制石器的技术,山顶洞人的石质装饰品,经琢磨穿孔而成,这是中国古时代的雕刻史上的里程碑。唐、宋时期的石雕艺术达到了最高峰,当时主要是雕刻陵墓和佛教石雕。巴蜀地区的重庆大足石刻、四川安岳石窟是最重要的代表。大足石刻是重庆大足区境内74处5万余尊宗教石刻造像的总称,大足位于四川盆地东南,西距成都271公里,东去重庆167公里。全县面积约1400平方公里,北山、宝顶山可为大足石刻中最具规模、最有价值、最集中、艺术最精美的石刻造像代表。1999年12月1日,联合国教科文组织将大足石刻中的北山、宝顶山、南山、石篆山、石门山5处摩崖造像正式列入世界文化遗产。作为晚期石窟艺术代表作的大足石刻在吸收、融合前期石窟艺术精华的基础上,以鲜明的民族化、生活化特色,成为具有中国风格的石窟艺术的典范,与龙门、云冈、敦煌、麦积、克孜尔等石窟一同构成了一部完整的中国石窟艺术史。安岳石刻是目前我国已知的中国古代佛教造像遗址最集中的县域(2000年5月普查结果),已发现历代石窟造像218处,造像10万余尊,其中尤以唐代造像的宏伟和两宋造像的精美著称于世,在中国石刻艺术史上具有上承龙门、云冈,下启大足石刻的地位。2000年被文化部授予“中国石刻之乡”称号。石雕的发展在中国有上千年的历史,在这千百年中石雕艺术在不断地发展,也在不断的创新,反映了传统中国雕刻工匠的文化、艺术、技艺智慧和创造力。巴蜀以大足、安岳为中国古代雕刻史上的杰出代表,其非物质文化遗产的内容和样式,经过不断深入挖掘整理是可以达到申报人类非物质文化遗产代表作名录的要求。

中华民族的祖先为了生产生活的需要发明和创造了手工刺绣,它通过人类灵巧的手工技艺,用传统的针和线把人的艺术审美创作和设计,绣制在丝绸或其他织物上。在中华文明不断地演进和发展中,形成了享誉神州的四大名绣,即中部湖南的“湘绣”、西部四川省的“蜀绣”、南部广东的“粤绣”和东部江苏的“苏绣”。蜀绣又称“川绣”,其生产具有悠久的历史,与蜀锦一道被称为“蜀中之宝”。在汉代(公元前206~公元220年),蜀绣之名就已誉满天下。汉以后至五代十国时期(公元907~960年),巴蜀地区相对安定的社会环境为蜀绣的生产和发展创造了有利的条件,刺激了蜀绣业的飞速发展。到了宋代(公元960~1279年),蜀绣的发展达到鼎盛时期,绣品在工艺水平的产销量更是独步天下。蜀绣以软缎和彩丝为主要原料,针法多达100多种,充分发挥了手绣的特长,具有浓厚的地方风格。蜀绣题材大多为花鸟、走兽、鱼虫和人物等,品种除了绣屏之外,还有被面、枕套、靠垫、桌布、头巾等。虽然蜀绣主要起源于以成都为中心的川西平原,但由于巴蜀地区的文化和地理渊源,后来也发展至重庆、绵阳等周边地区,在巴蜀各地形成了“百花齐放”的特色,2006年蜀绣被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

夏布是我国一种历史悠久的地方传统手工艺品,以苎麻为原料编织而成的麻布。因麻布常用于夏季衣着,凉爽适人,又俗称夏布、夏物。夏布经过独特的传统手工工艺绩纱、纺织加工而成,成为传统的服装面料。夏布早在夏商周以来就用于制作丧服、深衣、朝服、冠冕、巾帽,漂白后称为白纻。自汉代起,就有“蜀布”记载,唐《元和郡县志》载有“昌州贡筒布、斑布”。所谓“筒布”,即中细布也,因为它往往卷成筒形,装入竹筒,便于运输,故称“筒布”,又根据它的形色特点,称为“斑布”。《太平寰宇记》亦载“昌州产斑布、筒布”。既是特产,又作为贡布,说明昌州自唐宋以来麻布的编织技术是比较发达的。荣昌夏布是重庆荣昌区的中国传统纺织品,因轻柔胜丝,避暑爽身,实为暑天衣料佳品而得名。1998年,国家农业部先后授予荣昌县盘龙镇“中国夏布之乡”和“夏布加工基地”的称誉。荣昌夏布制作技艺于2008年被列为国家级非物质文化遗产名录。

荣昌县位于重庆市西部,是成渝地区双城经济圈的重要节点,而与荣昌相邻的四川省隆昌市也是巴蜀地区重要的夏布产地。隆昌的苎麻种植和夏布生产已有1000多年的历史,自唐宋以来隆昌夏布编织技术就已兴旺发达,隆昌夏布用优质的隆昌苎麻制成,吸水、散热,易洗易干,透气通风,穿着凉爽舒适,精漂的细布,色泽雪白,细嫩轻软,有“麻绸”“珍珠罗纹”之誉,色泽为黄褐色或黄色,布细而平,紧密、细薄、洁白、滑爽,质感好,莹洁润泽,富有弹性,古朴典雅,坚韧耐用。2013年4月24日,国家质检总局批准对“隆昌夏布”实施地理标志产品保护,成为中国国家地理标志产品。2022年“隆昌夏布编织工艺”被列入四川省级非物质文化遗产代表性项目。夏布生产是中国农耕时代重要的生产技艺和生产文化,享有很高的国际声誉,而荣昌、隆昌两地是重要代表。现在日本、韩国还将两地的夏布作为原料进口,加工成高端产品向全球产销,所以把荣昌、隆昌夏布生产技艺统一成中国巴蜀夏布生产技艺申报人类非物质文化遗产是完全有可能的。

制陶技艺在中国历史悠久,源远流长。在世界文化史上中国陶艺一直具有代表性,China即为中国陶(瓷器)的音译。在历史的长河中不断发展,形成了中国的四大名陶,即江苏宜兴紫砂陶、云南建水紫陶、广西钦州坭兴桂陶、重庆荣昌安富陶。在传统陶艺制作中,基本材料是土、水、火的搭配和融合。在四大名陶产地,最重要基础就是当地有丰富的陶土矿资源,而在巴蜀地区,荣昌以及隆昌能够成为陶瓷技艺发展和兴盛的重要地区,也得益于当地的陶土资源和历代陶品工匠的创造。荣昌陶器的原产地位于重庆市荣昌区安富镇,其生产历史悠久,工艺独特,最早出现在汉代,明清时代得到广泛发展,100多年前就销售到东南亚地区,20世纪70年代达到鼎盛时期。荣昌陶器的胎体主要原料是本地独特的侏罗纪沉积黏土页岩,土质地细腻,分红色和白色两种,被誉为“泥精”。2011年,荣昌陶器制作技艺入选国家级非物质文化遗产保护名录,并且被评为“巴渝十二品”,2014年又获“重庆新名片十强”称号。邻市隆昌土陶制作历史悠久,距今已有600多年历史,是用当地的陶泥手工制作,包括采矿、制泥、拉坯、盖帽、上釉、烧制等工序。所生产的陶罐(缸)朴素大方,耐酸碱,透气性好,广泛适用于民生、休闲和观赏,2012年,国家质检总局批准对“隆昌土陶”实施地理性标志保护,2018年,土陶制作技艺(隆昌土陶)入选四川省非物质文化遗产代表性项目,2023年入选“非遗四川·百城百艺”非遗品牌。

图七 重庆荣昌陶茶壶(上)及四川隆昌土陶酒坛(下)(图片来源于网络)

人类非物质文化遗产代表作名录的入选项目,代表了人类文化的杰出成就,具有广泛而深远的国际影响力。巴蜀地区人民在长期的生产生活中形成了共同的文化认同与价值观念,这种深厚的历史文化基础,为成渝地区在非物质文化遗产保护与传承方面的合作提供了有力支撑。两地在文化资源的共享、文化项目的合作开发等方面具有天然的优势。成渝地区联合申报人类非物质文化遗产,有助于将巴蜀地区的优秀文化遗产推向世界舞台,提升巴蜀文化的国际知名度与美誉度,增强区域文化软实力。联合申报的过程,也是对非物质文化遗产进行系统梳理、深入研究与广泛宣传的过程。通过申报工作,可以进一步唤起社会公众对非物质文化遗产保护的重视,激发传承人的传承热情,吸引更多社会力量参与到非物质文化遗产的保护与传承中来,从而为巴蜀地区非物质文化遗产的可持续发展奠定坚实基础。文化是区域发展的重要支撑,文化和旅游业在当下正在逐步成为支柱型产业,人类非物质文化遗产联合申报的成渝示范,能够丰富“双城经济圈”的文化内涵,创造更多具有巴蜀特色的文化品牌,促进文化旅游等产业的发展,打造世界知名旅游目的地,为“双城经济圈”建设持续注入新的活力与动力。

为这一试点目标付诸实现,成渝两地应建立跨区域、跨部门的联合申报工作机构,负责统筹协调申报工作,明确双方在申报过程中的职责与分工,制定详细的工作计划与时间表,确保申报工作的顺利进行。同时,加强与联合国教科文组织等国际机构的沟通与联系,及时了解申报要求与动态,提高申报的成功率;组织专家学者对拟申报的非物质文化遗产项目进行深入的学术研究,挖掘其历史文化内涵、艺术价值与社会功能;通过学术研究,为申报工作提供坚实的理论支撑,也为非物质文化遗产的保护与传承提供科学指导;注重非物质文化遗产的传承与创新,培养新一代传承人;鼓励传承人在继承传统技艺的基础上,结合现代审美与市场需求,进行创新创作,使非物质文化遗产在现代社会中焕发出新的生机与活力;加强非物质文化遗产与现代科技的融合,利用数字化技术等手段,对非物质文化遗产进行记录、保存与传播;举办各类非物质文化遗产展示、展演、体验等活动,打造具有巴蜀特色的文化品牌活动;通过文化品牌活动的举办,提高社会公众对非物质文化遗产的关注度与参与度,促进文化消费,拉动内需,推动文化旅游等产业的发展。

六、小结

成渝地区联合申报人类非物质文化遗产,对于提升巴蜀地区文化影响力、促进文化传承、推动“双城经济圈”建设具有重要意义,巴蜀地区丰富的非物质文化遗产资源,具备申报人类非物质文化遗产的潜力。通过树立文化开放理念、强化文化认同、整合文化资源等策略,建立联合申报机制、加强学术研究、推动文化传承与创新、打造文化品牌活动等路径,成渝地区有望在“人类非物质文化遗产代表作名录”中取得突破。川江号子、川剧、清音、夏布、蜀绣、年画、石雕、陶器等项目作为巴蜀地区非物质文化遗产的代表,具备申报人类非物质文化遗产的可行性,期待通过川渝两地政府、民间社会、群体以及个人的共同努力,让巴蜀地区的非物质文化遗产在世界舞台上绽放光彩,共同推动人类命运共同体文明交流互鉴的巴风蜀韵、成渝篇章。

【特别说明】本文原初表述及核心观点实发轫于谭宏教授之卓见,承蒙老师生前悉心指授,蒙其允准方行增补阐发。然天不假年,老师于2025年早春溘逝,掩卷长思,恍若亲承提命,特此恭志,以垂永念。

注释:

[1] 中华人民共和国中央人民政府.中共中央 国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》[EB/OL].(2021-10-21).https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/21/content_5643875.htm

[2] 中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目[EB/OL].资料来源:中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆https://www.ihchina.cn/chinadirectory.html#target1.

[3] 萧放.论新文化史视野下的非物质文化遗产运动[J].遗产与保护研究,2016 (1):79-83.

[4] 贺少雅,萧放.《保护非物质文化遗产公约》理念与中国非遗保护实践[J].中国非物质文化遗产,2025 (1):9.

[5] 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》[EB/OL].(2021-08-12)[2024-01-20]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-08/12/content_5630974.htm.

[6] 文化部非物质文化遗产司.非物质文化遗产保护法律法规资料汇编[M].北京:文化艺术出版社,2013:19.

[7] 文化部非物质文化遗产司.非物质文化遗产保护法律法规资料汇编[M].北京:文化艺术出版社,2013:19.

[8] 文化部非物质文化遗产司.非物质文化遗产保护法律法规资料汇编[M].北京:文化艺术出版社,2013:21.

[9] 贺少雅,萧放.《保护非物质文化遗产公约》理念与中国非遗保护实践[J].中国非物质文化遗产,2025 (1):9.