既察经贸 亦观乡土——1903年德国驻宜昌领事巴蜀纪行(下)

字号:T|T

2025-03-24 18:39 来源:重庆考古

弗朗茨·海因里希·贝茨(Franz Heinrich Betz)[1](后文简称贝茨博士)贝茨博士和很多德国人一样,有着异常严谨的习惯。在他的考察记录中,他重点观察所抵达区域的经济状况,同时对交通情况进行记录,顺带描述一些乡土和民俗。自重庆启程,扣除休整日,十九日间跋涉一千五百七十里(约七百八十五公里),平均每天41公里,实属不易,其中还要爬坡上坎。

在成都期间,正值1903年的春节,贝茨博士一行想必感受到了中国浓郁的过年氛围,考察数日之后,他们开始自西向东,继续巴蜀的探索之旅。

自马可·波罗时代起,鲜有访客不将成都誉为中华帝国最美的都市之一。尽管600年前令那位威尼斯人惊叹的风华多已消逝,周遭山水亦难令今人动容,但这座城池仍以巍峨的城墙、规整的街巷、繁华的商铺与闲适的市民,展现出中国大都市的精致典范。若成都近海或临大江,其盛名或稍减,但在这几乎与世隔绝、仅凭崎岖陆路与险峻水道通达的省份腹地,竟藏匿着一座不逊于北京、南京、广州的繁华都会,切实令人震撼。

贝茨博士十分感慨成都的外贸情况,“洋货——乃至奢侈品——出现于沿江口岸不足为奇,但在这远离海岸三千公里的成都商铺中,舶来品之丰富仍令人惊叹。此景不容忽视:它印证了距离、急流、险隘与厘卡在中国并非贸易不可逾越的障碍;更昭示着四川——至少在这富庶的成都平原——已孕育出可观的洋货消费群体。尽管运输艰难,成都洋货售价至多较上海高30%。”

至于成都的满城[2],贝茨博士不仅做了调查,还拍摄了照片。城西不远处坐落着满城,康熙元年(1662年)为八旗驻防而建。这座独立的城池墙垣环绕,平行街巷如叶脉般汇入主街,绿树掩映下恍若世外桃源。城内居者多为满洲旗人,含将军府与六千八旗兵,总人口约一万五千。夏日浓荫匝地,冬日枯枝萧瑟,商业活动几近于无。高门大户的“大夫第”匾额鎏金耀目,彰显着本朝勋贵的余晖。然此间时光凝滞,街巷间唯见提笼架鸟的八旗子弟,与这座慵懒的“退休官员之城”一道,静静诉说着帝国往昔的荣光。

满城筑有城墙,从平面图可见其结构:由城墙延伸出两排平行的狭窄街巷,最终汇入一条主街。繁茂的绿树在夏日将长满青草的小巷化作荫蔽的林荫道,整片城区宛如一片清凉的森林。正如一座主要由国家供养的居民构成的城镇所预期的那样,这座田园诗般的“养老城”中,商业与手工业全然不见踪影。

成都的骄傲在于其前文提及的城墙——这座宏伟建筑规模惊人,且保存状态令人赞叹。城墙重建于18世纪中叶,宽12米,高15米,周长近20公里。除西城门至西南角一小段因“满城”与主城墙交会形成屏障外,城墙顶部完全平坦,仅有零星杂草,行人甚至骑自行车者皆可畅行无阻。自去年起,城门城楼已恢复日夜驻军值守。

此时的成都已经有了专司商贸与矿务的中央机构。不过这些新时代的印记稍显羞怯,仅仅于城市边缘处崭露头角,分别是军械库、武备学堂和省立高等学校。

成都核心产业为丝织业,虽本地原料供给极少,但生产日益集中化。全城织机总数约3,000台,但成都精品织物在丝线细度与纹样雅致上,皆不及苏杭名产,故四川丝织品主要销往本省及毗邻地区(云南、甘肃、陕西、西藏)。

自成都至灌县[3]有一条宽阔便利的六十里官道,独轮车往来如织。这种运输工具既可载人,亦可运送生猪、家禽、蔬菜、木炭、甘蔗及谷物。时值二月底,田间主要种植着小麦、白菜与油菜,烟草田刚完成翻耕。烟苗在特制苗床中培育,覆盖茅草顶棚或草席以防霜冻。沿途竹丛柏树林立,簇拥着密集的农舍,为景致平添生机;道旁成排的“青木”(一种桤木属植物)形成连绵绿荫,宛若天然凉棚。

途中经过郫县(约三万人规模),这座县城以输出烟叶、稻米与菜籽油闻名。当地烟叶虽暂未进入欧洲市场,但广销重庆,再转运至泸州、遂宁等地。中国本土对其品质评价甚高,然近三年收成欠佳,年上市量仅约两千包(每包两担),本地市价每担十二两白银。李希霍芬男爵[4]曾断言,若改进加工工艺,郫县烟叶完全可满足欧洲市场需求,品质或更胜中国其他产区。

虽成都至灌县仅六十里之遥,地势却悄然抬升约八百英尺(244米)。坡度之陡唯从水流落差可察。灌县雄踞成都平原西北隅,背倚巍峨群山,扼守岷江穿山而出的壮丽峡谷。发源于青海的岷江,此前如脱缰野马奔涌于崇山峻岭间,至此方受约束——这座古城正是造就“天府之国”的千古水利杰作之源头。自灌县延伸的庞大渠系,实现了岷江与沱江(于泸州汇入长江)的水系联网。这项宏伟工程肇始于公元前三世纪,蜀郡太守李冰(其功绩由华夏最精美的祠庙之一永志)在城西南开凿三十丈宽宝瓶口,导引岷江水经百尺深渠东北向注入成都平原。镌刻于二王庙的治水箴言“深淘滩,低作堰” ,千百年来奉为圭臬,成效卓著。

每年冬月(农历十一月),水利府督率民众疏浚岷江分流的双河道,整固堤防。古时以铸铁犀牛、石龟镇水防沙之法,至明万历年间改进为“蛇笼工法”:将数丈长的竹编巨笼填塞卵石,层叠筑堤。待三月春耕需水时,成都道台亲临主持开闸大典,岷江水自此分注南向干渠,经城中三道分水鱼嘴,润泽四方。工程经费由益州县从田赋中支取。

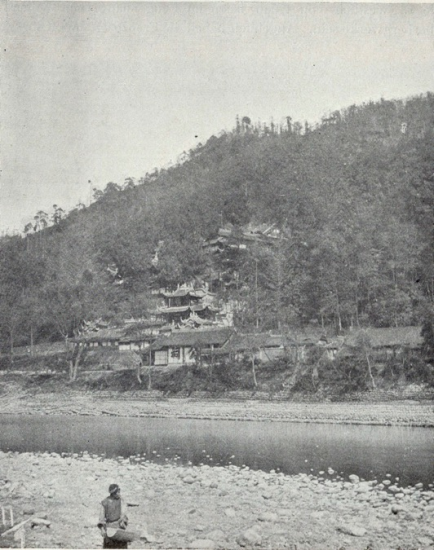

灌县名胜首推城北通松潘官道旁的二王庙。这处纪念李冰父子[5]的道教建筑群依山就势,层台累榭隐现苍翠林间。登临最高亭阁,西北可见雪山皑皑,脚下岷江碧波奔涌,南望膏腴平畴间渠网如银链交织。庙宇以洁净庄严著称,门楼金漆木雕华美,巨型匾额书法遒劲。道士殷勤导览,园中三百年树龄的柚木需三人合抱。各殿供奉道教诸神,尤以香火鼎盛的送子娘娘殿为著。

都江堰二王庙壁画中,七位襄助李冰治水的“七宝王爷”形象极具特色。据庙祝解说,一位王爷剖腹镇水,以血平息怒涛;其余六位则与蛟龙激战江心。这般神异叙事,为这座水利重镇蒙上神秘色彩。

在灌县以西十五里的凤凰山,传闻存在金银矿藏。当地还大规模生产土碱(俗称“碱”),通过焚烧草本植物提取灰烬制成,以陶罐装载运往成都。这种土碱主要供应糕点作坊、面条加工厂以及丝绸印染作坊使用,在食品加工和纺织业中具有重要用途。

在去邛州[6]的途中,贝茨一行经过四日行程,其中多穿越在极肥沃地带之中,至邛州前皆为坦途。沿途平整的官道蜿蜒于青翠麦田、金黄油菜花海、菜畦与篱笆围护的草场之间,景致交替如画。沿途需频繁跨越沟渠河汊,或经桥梁或赖渡船。邛州作为一等直隶州,是全程唯一大城,其宽阔街衢与巍峨城垣令人瞩目。南门外南河奔流(该河于新津汇入岷江),河上横跨31墩砂岩大桥。

邛州主要出口商品为茶叶,每年逾十万包(每包8—20斤)输往西藏,普通茶每斤作价40文。另有精品茶售价300文/斤,专供本地市场。行至邛州即踏上成都—雅州[7]—打箭炉[8]主驿道。此道与多数“大路”相似,因通行频繁而维修不力,多处路段碎石裸露,徒增行旅履损之苦。

出邛州地势渐升,经白丈驿(据吉尔[9]测量海拔2,036英尺)及雅州前哨金鸡关,雅州城本身海拔1,671英尺。距雅州四十里之外的名山县城虽显破败,却因蒙山寺院内七株“皇茶园”古茶树而闻名。此贡茶年采七百叶片,仅三百片达贡品标准,专供京师新年祭祀而非饮用。名山另产优质茶叶,每年四月叙府、重庆茶商以900文/斤收购。该地除油菜外,鸦片与甘蔗种植普遍,灯芯草(用于制作灯芯)亦随处可见。此地妇女多未缠足,非因开明实因贫困——田间重劳需健全双足。

雅州城三面环山,坐落于两条湍急山溪交汇处,汛期常成孤岛。此处设有建昌[10]道台衙门、雅州知府及雅安县署。厘金局对外国(尤指德国)货品课税极低,并接入打箭炉——成都官办电报线路,新设大清邮政代办所开通打箭炉、成都邮路。虽估有三四万人口,此城仍似山乡聚落:街巷破败泥泞,商铺民居皆灰暗无华。雅州实为入藏要冲——经八日行程可达打箭炉,亦是川西南建昌河谷(十二程至宁远府)过境贸易枢纽,故被称为“建昌水码头”。

雅州府辖境(含邛州、名山、雅安、荥经等地,约3500平方英里)以茶业为经济命脉。茶树多植于坡地,高约9-10英尺,四年可采。头茶六月末收,年采三季,末茬枝叶粗劣。上等茶(50-300文/斤)仅供内地,输藏茶品(按立德描述实为“次等茶渣”)产地价仅15-20文/斤,经木压机制成15—18斤茶包。脚夫常负10-11包(108—120公斤),行旅记载中更有负13-18包者,堪称蜀道奇观。赴打箭炉需15—20日,每包运费500文,日均工钱200-300文。全府茶产估值百万两,九成输藏,且以五十两为交易单位,须现银交割(拒以货易货),致返程脚力多空载自费。

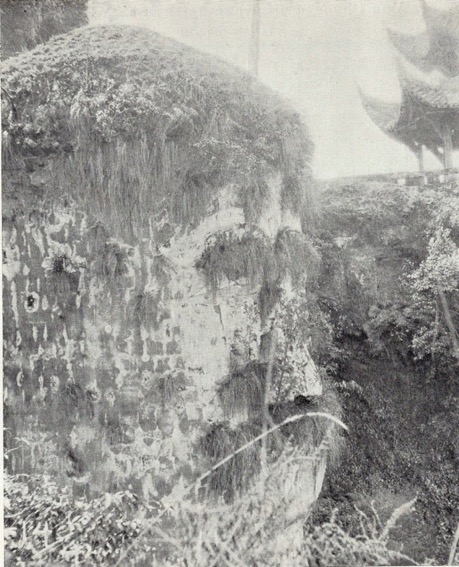

嘉定[11]府城雄踞半岛,东临岷江,西接雅河与大渡河合流。城北地势渐高,西郊沃野平畴直抵山麓,隔江东坡楼(纪念眉州苏东坡之园林胜迹)可览全城。登临九曲石阶,途遇临江巨佛——像高130米(译者注:笔者有误,乐山大佛整体高71米),依天然岩壁略施斧凿,苔藓为须眉,尽显沧桑。像座正对雅河入岷江口,汛期漩流险恶。

贝茨还粗略梳理嘉定府的一些情况,如嘉定街市宛若成都缩影,富庶而不喧闹,估有六万人口。汉时犍为县曾统辖今府属七县,周称“嘉州”,宋升府治。新旧二城各有城垣,丝织、染坊多设关厢。舟楫云集东西城垣,木料、盐包、酒坛堆积如山。江心沙洲三月仅容窄道,汛期亦碍大船通行。

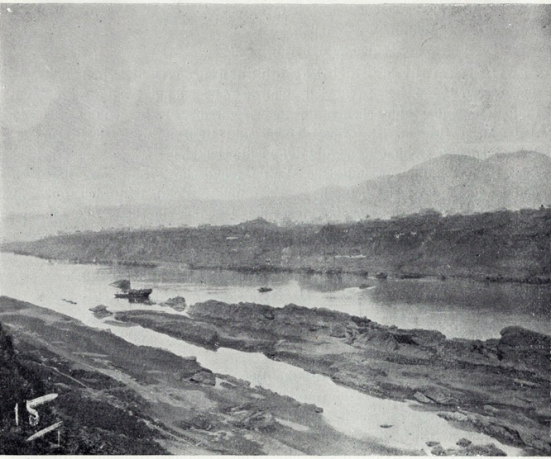

若论形胜,嘉定府和叙府[12]相似。叙府依两江而立,岷江与金沙江于城外汇合,清浊分明:岷水澄碧,金沙浑黄。虽本地以金沙江为“大江”,然岷江实为航运主脉——金沙江自叙府西行65英里至屏山县即断航,而岷江舟楫往来不绝。

叙府城呈规整方形,四门大街方位严整却显逼仄。街市多见锡器铺、草席行、滇茶庄及蜜饯作坊,市井气息浓郁。外城虽少巨贾楼宇,然人口密度不逊内城,估15万—20万居民。迥异他处者,城内几无隙地,郊野则丘冢连绵。

而叙府早已经有洋人势力入驻。英美法教会林立城中,尤以罗马天主教会为盛。该会驻叙二百余年,辖教堂、学堂、西式医馆(法军医主事),近年更购金沙江南岸大片土地,部分充作法舰燃煤仓储及水兵夏营。民间传言此举关联法国滇越铁路计划——该路拟于叙府跨江。

贝茨博士观察到了叙府的商贸枢轴的地位,“作为仅次于重庆的货物集散中心,叙府素有‘云南码头’之称,叙府经岷江上溯至嘉定、雅州、成都及川西诸城的转口贸易(含华洋货物),与后续将述之叙万吨蒸汽航运密切相关”,贝茨博士还注意到,“此类货流将成为未来轮船主要载货来源,其特色商品首推江津烧酒——多装陶瓮,部分经前文所述竹筏运输,主销嘉定、雅州。”而在叙府周转的物资中,比较出名的有来自云南的宣威火腿和普洱茶七子饼,还有产自下游江津的烧酒,这些物品至今仍负盛名。

自重庆开埠以来,各国几乎所有关于宜昌至重庆航运的公开讨论均提到,该航线应进一步向重庆上游延伸约450公里至叙府。然而,近期——尤其是德国蒸汽船“瑞生号”沉没后——人们对万县以下急流河段能否实现常态化蒸汽航运的疑虑日益加深,因此问题被拆分为两部分:如今人们倾向于分别探讨急流河段的通航性以及万县至叙府间的航运可行性。

对于以上问题,贝茨表达了自己的意见,“即便万县以下河段在未来多年内仍维持现有中式帆船运输,万县至叙府间的蒸汽航运仍将取得成功。与急流区域不同,万县至叙府段的河道条件无需深入勘测,现有地图资料已表明该段不存在重大障碍。因此,蒸汽船的构造与吃水深度亦无需特殊要求。通过使用拖船并采取充分预防措施,相关船只最终可依靠自身动力安全驶抵万县。鉴于当地驻泊军舰的需求,未来在万县或重庆建造小型船坞或维修工场将成为必要。”

贝茨还表示,“作为外行,我不便对技术细节置评,仅基于实地调研数据谈谈经济层面的考量。选择万县与叙府作为蒸汽航运起终点的首要原因是技术限制:叙府以西无法通行蒸汽船,而万县以东的急流至少需要特制船只。但两城的经济地位亦支撑这一规划。前文已述叙府贸易概况,该城现已是重要中转站,若成为蒸汽航运终点,其地位将进一步提升。届时,目前依赖陆运的高价值货物或丰水期经帆船往来成都平原的货品,均可改由叙府通过蒸汽船集散。”

按照贝茨的分析,万县的蒸汽船将承接所有包租帆船及厘金帆船运往重庆的货物,但重庆至万县的出口货物是否改由蒸汽船运输尚存疑问。顺流航运节省的时间有限,在万县转装帆船的成本短期内难以抵消收益,除非万县以外河段建立新的航运体系。显然,万县作为条约口岸开放是项目前提。

万县至重庆间分布着忠州[14]、丰都、涪州[15]、长寿、木洞等重要城镇,这些地方既可提供货物,亦能输送乘客。蒸汽船应获准在此五处仿照长江下游“分段停靠”模式上下客货。

同时,贝茨还十分看重泸州的重要性。重庆至叙府间最重镇当属泸州,其位于沱江口。据巴伯考察,沱江或可常年通行小型蒸汽船至资州。泸州之于贵州,正如叙府之于云南。贵州经泸州输出的主要货物包括纸张、猪鬃及鸦片价值不菲,经泸州输入贵州的则有洋货及染色土布、丝绸、裹脚布等也有不小规模。

作为重庆至嘉定间唯一厘金局,未来蒸汽航运若欲持久发展,考虑到德国在长江上游航运的经济价值。贝茨建议必须将泸州辟为条约口岸,同时在重庆至叙府航线上,江津、合江、纳溪、江安等州县城镇亦可设为客货停靠站点。

纵观贝茨博士的考察记录,我们不难发现,或许在自重庆往成都出发的行径过程中,贝茨花了不少笔墨描写沿途的风土人情,而在自成都往重庆的方向,则少有笔墨涉及这方面,更多是条条框框的记载。

从这些文字我们可以推测贝茨此次考察的主要目的,通过详尽的巴蜀地区经济、物产状况调查,为德国未来在此开展商贸提供数据支撑,同时也通过考察之旅,呼吁德国要考虑长江上游的经济价值,因为自1900年德国“瑞生”号折戟三峡后,德国人对于川江难免有望而止步之嫌疑。

无可厚非的是,贝茨的巴蜀纪行目的直接,但也让我们管窥到20世纪初期四川盆地的乡土和风俗,其中对于至今盛销“保宁醋”“江津烧酒”“云南宣威火腿、七子饼普洱茶”等物产的描述,应该是这些地方物产的早期宣传物语。

(感谢旅德学者牛佳良对此文的帮助)

(2025年1月,重庆市文物考古研究院枇杷山书院举行了“既下渝州,也过益州”主题展览,作为“寻影巴蜀”的第一场微展览,百年来首次将柏石曼的巴蜀影像在巴蜀大地上正式公开展览,今继续以德国驻宜昌领事贝茨博士的巴蜀纪行为线索,举办“既察经贸,亦观乡土”主题展览,再次叙述巴蜀文化的独特魅力。)

[1] 弗朗茨·海因里希·贝茨(Franz Heinrich Betz)(1873—1957 年),法学博士,是晚清时期驻华外交官和德国汉学家。1902年至1904年,贝茨曾代理德国驻宜昌领事馆事务,为方面行文,后文以贝茨博士身份相称。

[2] 成都满城始建于康熙五十七年(1718年),在成都少城的基础上扩建而成,位于成都城西。宣统年间,为缓解满汉矛盾,拆除一部分城墙允许汉人进出,民国初期城墙被完全拆除,满城回归少城,贝茨博士记录有误。

[3] 属于今四川省成都市都江堰市。

[4] 费迪南·冯·李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,1833—1905),德国地理学家。1872年,他曾到中国四川盆地考察,留下很多文字记录,为后世德国学者提供了重要参考资料。

[5] 李冰,战国时秦国蜀郡守、水利家,与其子一起,发动民工,分岷江为内外二支,修堤作堰,即今之都江堰,灌溉田亩万顷。

[6] 今四川省成都市邛崃市。

[7] 今四川省雅安市。

[8] 今四川省康定市。

[9] 威廉·约翰·吉尔(William John Gill ),19世纪英国著名探险家、英国皇家地理学会会员,1877年,曾前往四川盆地考察。

[10] 属于今四川省凉山彝族自治州西昌市。

[11] 今四川省乐山市。

[12] 今四川省宜宾市。

[13] 今重庆市万州区。

[14] 今重庆市忠县。

[15] 今重庆市涪陵区。