奇绝贯古今:解读“吴中第一名胜”虎丘

虎丘相对于苏州西南诸峰可谓是卓尔不群:它远离“吴郡西山”,却紧邻“姑苏古城”,孤山独立,坐拥繁华。这里自古就是本地市民的聚居地,也一直是外地游客的首选地,所以知名度极高。文史资料多如牛毛,简直让后人无从置喙。不过,近年来频添新景,并不为大众熟知,故而独行采风,旧迹新观一并细述。

吴歌《大九连环》里唱道:上有天堂,下有苏杭,杭州有西湖,苏州有山塘。

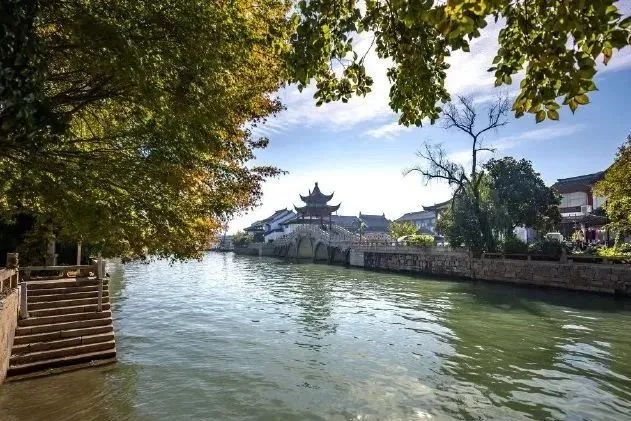

如果只见过阊门那段修复的山塘“样本”,是无法理解山塘和西湖有什么可比之处的。那种两街夹一河的格局,和江南任何一条“水弄堂”都差不多,却与西湖山水毫无同类项。偶然读到清代苏州文人顾禄的山塘专著《桐桥倚棹录》,其中的卷一《山水》居然全是写虎丘景色,卷二《名胜》中的古迹也大多位于虎丘。恍然大悟,原来可与西湖相提并论的“山塘”主要是在虎丘一带,是七里山塘的终点而非起点:虎丘与山下阔如湖面的河塘组合在一起,才是堪比西湖的“天堂”美景。

西半段山塘街(虎丘方向)图源:苏州市旅游咨询中心

可惜山塘街自太平天国以来就一蹶不振,如今虎丘脚下的这段更是普遍萧条,偶有几处新修复的景点,使整体景观呈现忽而天上、忽而地下的反差跳变。废弃的牌坊被装配了门板,斑驳的老墙岌岌可危。“野芳浜”的河面依然开阔,仿佛一片苗条西湖,支流上的小桥坍塌了一半,成了真正的“断桥”。引发志士之悲的“五人墓”仍在,人迹罕至,绿苔满园。占据“张国维祠”的香料厂已被迁走,改造成了“南社纪念馆”,钩沉了一段并不出名的近代史……旧迹斑斑,往事历历,别是一番滋味。而山塘尽处重置的“海涌狸”石雕所面对的山门黄墙,正是虎丘公园的主入口。

五人墓 图源:苏州旅游官微

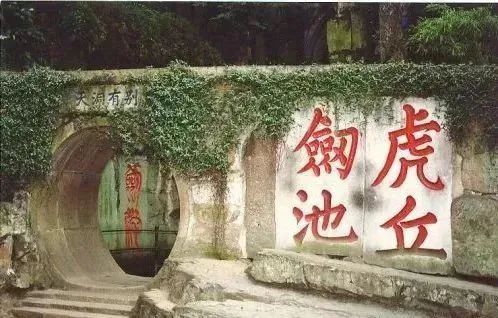

丘小容大纳乾坤

苏州山林中的题刻以明、清、民国的为主,但虎丘的摩崖石刻却能追溯到唐宋。最为出名的当数颜真卿的楷书大字“虎丘剑池”,位于剑池入口的圆洞门旁,比一个人还高,是虎丘的标志景观。这四字虽有“真剑池,假虎丘”之说,但能留下唐代名家的两字真迹,在苏州也属罕见。

虎丘剑池 图源:苏州市旅游局官微

剑池是吴王阖闾的疑冢所在,传说池下有“鱼肠剑”等三千把宝剑陪葬。阖闾乃一代枭雄,借助落难贵族伍子胥的谋略和刺客专诸的勇猛,一举除掉了堂弟吴王僚,夺得了王位。整个事件的精彩离奇程度不亚于武侠小说,所以主角的墓葬能够吸引颜真卿前来探幽题刻。剑池虽只是一个小潭,但壁立千仞、深不见底、气势非凡。从横跨崖顶的“双井桥”俯瞰深潭,水潭的轮廓仿佛一只大手伸出一指,直点暗穴。从“第三泉”涌来的水波,往复激荡,空谷回音,仿佛是对吴王疑冢的一声声叩问。入口右边的峭壁上题有米芾的大字“风壑云泉”,左壁上还有篆书的“剑池”。微波鼓浪,在这些魅力文字的暗示下,仿佛真有剑气直冲云霄,与范仲淹“云寒不出寺,剑静未离潭”的感受恰恰相反。

剑池 图源:苏州园林官微

大概是因为出名早、名气大,所以虎丘一直备受优待,从没有像苏州其他山岭那样被开山采石过。剑池前的大石坪叫“千人石”,平整开阔,完璧如初,可供众人集聚,是虎丘庙会的天然会场。石坪一旁的崖壁上篆刻大字“千人坐”,不易辨认,被人调笑成“坐月子”。大石坪上有一道天然的石渠,流水淙淙,清浅可人。虽不是曲水流觞,但深浅不一的沟底居然也造就了一处涡流。如果从上游漂个浮瓶下去,会在此处原地打转,是戏水佳处。

千人石 图源:苏州园林官微

石渠的终点是剑池东侧的“白莲池”。池塘的景观并不出众,略显不凡的是有一条石径可以直通池中的石岛,岛上还有几块交叠的石头,最高的一块刻有“点头”二字,纪念这里历史上的一则传奇。东晋末年,北国僧人竺道生来吴地弘法,却吸引不来什么关注。他只好在虎丘摆布石头,充当听众,说到精彩之处,石头都纷纷点头,终令世人刮目相看。于是就有了“生公说法,顽石点头”的成语典故。所以在“千人坐”的题刻旁边还有“生公讲台”四个篆书大字,传说是唐代的李阳冰所书。刘禹锡也据此典故写了一首怀古诗《生公讲堂》,末句最佳:“一方明月可中庭”,因此不远处的一座民国山亭就命名为“可中亭”。

(唐)李阳冰题石壁篆书“生公讲台” 图源:苏州园林官微

石渠的源头是“第三泉”,在“剑池”西侧。可惜这个“第三”并不是由“茶神”陆羽评定的,所以名气不够响亮,终不敢像无锡惠山的第二泉那样冠以“天下”的定语。此处的地貌和剑池相似,都是幽谷深潭。一侧的天然石壁上除了纵刻“第三泉”以外,还有横刻的“铁华岩”,因为这里石壁暗红,犹如生铁。今日的泉水尚未出山便已浑浊,“第三泉”早已名不副实。为了改善水质,在水底暗置了增氧泵,像趵突泉一般呼呼地往上冒水。

第三泉 图源:虎丘景区

虎丘公园的大门是一座寺院的山门,因为虎丘中的寺庙历史悠久,和灵岩寺一样可追溯到东晋。司徒王珣和司空王珉兄弟舍宅为寺,于是这里一直梵呗不绝。山顶的云岩寺塔是五代吴越国的遗物,苏州最古,全国罕见。塔檐尽折,塔芯独矗,倾斜明显,被誉为东方比萨斜塔,是苏州古城的标志之一。塔前残留了许多柱础,像棋子一样排布,向人默诉这里曾有的高屋大殿。如今这里仍有佛寺,但并不像一般的庙宇那样从山门开始就中轴对称地依山而筑;而是在山顶一角见缝插针地建了一间大雄宝殿,和山门距离太远,以致于让人联想不到两者竟然同属于一座寺庙。游人从千人石爬到虎丘塔,再一路徜徉至此,只能从后门进入大雄宝殿,再从前门踏出门槛,走上“五十三参”的下坡台阶,完全走不了寻常寺庙的“套路”。

这是传奇和古迹堆叠太多的后果,从元代留存的“断梁殿”二山门上山,主道边的憨憨泉、试剑石、石桃、枕石、真娘墓……没有一处可容遮蔽。所以不在这条“山阴道上”画蛇添足地增建佛堂,是明智之举。而如今偏居一隅的佛殿也被各种碑亭、祠堂和廊榭所包裹,佛国与俗世如此紧密地交织在了一起,少了一般庙宇的肃穆庄严。

虎丘憨憨泉、枕石 图源:苏州园林官微

在佛殿旁边的厅堂里,“五贤堂”最有意义,里面供奉着与苏州有过深交的五位唐宋诗人。韦应物,白居易和刘禹锡不仅是唐朝的一流诗人,还都做过苏州刺史,难怪刘禹锡说“苏州刺史例能诗”——仿佛写不好诗都不好意思做苏州的父母官了。韦应物任职苏州,终老苏州,被称为“韦苏州”,似乎应验了另一位韦姓大诗人韦庄所写的“游人只合江南老”。白居易在任期间主持开通了七里山塘,对城市建设贡献巨大,他写了不少苏州景物的诗歌,对这里很有感情。刘禹锡上任时,前一年的洪灾余波未了,他积极为民请命,减免赋税,并争取到十二万石官粮赈恤灾民,深受民众感激。他还在“司空见惯浑闲事,断尽苏州刺史肠”等诗句中亮明自己苏州刺史的身份。而北宋诗人王禹偁做过长洲县(今苏州北部地区)的知县,在当地也颇有政声,写过《游虎丘山寺》一诗。文豪苏轼虽然没有苏州的任职履历,却对虎丘情有独钟,多次来此观光旅游。他对虎丘的赞语被略加改造,成了今天虎丘风景区最响亮的广告——到苏州不游虎丘乃憾事也!

虎丘的前山曾是一片佛土,除了云岩寺,生公讲台,憨憨泉外,还曾有一座著名的石观音庙。这座建于宋代的石殿,是比天池山寂鉴寺还要古老的石构大殿,可惜毁于“文革”。如今所剩的几块残石被围成了一圈,仿佛在等生公说法。

二仙亭 图源:苏州园林官微

在这片佛教的主场中,道教居然也能横插一脚。在最核心的景点“虎丘剑池”题刻旁有座石亭,名叫“二仙亭”,传说是吕洞宾与陈抟老祖会面的地点,里面还有二仙的浮雕。中国的宗教和中国的文化一样以和为贵,一丘可容二虎。

虎丘的道教主场位于北面的后山,即所谓的“小武当”。入口的石牌坊上题刻有“吴分楚胜”四个字,意思是这里再现了楚地武当山的胜景。用大量的花岗岩条石修造的规整石阶和石台,为这段陡峭的山崖披上了华丽的斗篷。平坦之处还点缀了“通幽轩”、“玉兰山房”等雅室,只是完全没了道观的踪影。

虎丘玉兰山房 图源:白袍慕云

有望恢复香火的是虎丘西麓环形河道之外的花神庙。虎丘周边曾有四座花神庙,因为虎丘曾是苏州最主要的花卉种殖和售卖基地,茉莉花,栀子花,白兰花等香花从古叫卖至今。所以此地花农对花神的崇拜有着非常现实的意义,就好比海边的渔民信仰妈祖一样。有了花神,就会有花神的生日——“花朝节”,北方是农历二月十五日,吴地略早,在二月十二。这个鲜为人知的传统节日,在昔日的苏州却颇为重视,因为这一天会在虎丘花神庙开展盛大的庙会。如今重建的花神庙占地一千两百余平方米,花神殿里新塑的花神衣着华丽,色彩鲜艳,花团锦簇,横匾上题有“万花锦绣”。周边更有五万平方米的花卉研究培育基地,为虎丘公园锦上添“花”。

虎丘花神苑内花神殿 图源:苏州园林官微

虎丘虽然前有佛,后有道,水下有墓葬,山上有贤祠,但它自古以来都不是一处肃杀的禁地。反而因为疑冢而成了旅游胜地,因为神仙而有了虎丘庙会,是老百姓喜闻乐见的日常生活场所。在“五贤堂”外还有一处园林小品,里面有“望苏台”和“万家烟火”的题匾,意思是从这里可以一览近在咫尺的苏城百姓人家的炊烟,所以虎丘既不清幽冷僻,也不仙风道骨,而是烟火气十足,吃喝玩乐样样不缺。

望苏台 图源:半缘君

《桐桥倚棹录》中记载了清代中晚期虎丘附近的著名酒楼:三山馆,山景园,聚景园。它们外借虎丘塔影,内具林亭之胜,雅俗共赏,生意火爆。顾禄还不厌其烦地记载虎丘酒楼的菜谱,除了各种苏帮菜,更有“爆肚”“片儿汤”“水饺子”等北方口味的菜肴和小吃,简直是民间的满汉全席。

虎丘曾产名茶,明代《长物志》中说虎丘茶“最号精绝,为天下冠,惜不多产,又为官司所据,寂寞山家得一壶两壶,便为奇品”,可惜早已无存。如今在后山重辟了一片茶园,里面有一家“云在茶香”的茶馆。店家介绍说这些茶树是上世纪八十年代栽培的,品种类似碧螺春,因为周边广植白玉兰,所以春茶会沁入玉兰花的香气。在此点一杯绿茶,在竹亭里读一读《长物志》或者《桐桥倚棹录》,别有风味。

虎丘后山玉兰、茶树 图源:虎丘景区

虎丘历史上还出名妓,前山的主道边就有“真娘墓”——一位守节自尽的艺伎。白居易为她写诗纪念,开篇写道:虎丘道,真娘墓。如今重建的墓亭上有刘墉的对联,将此墓和西湖畔的苏小小墓相提并论,又和不远处的憨憨泉景点联系在了一起:

香草美人邻 百代艳名齐小小

茅亭花影宿 一泓清味问憨憨

不过歌颂一位守节的风尘女子是多么别扭的伦理道德,难怪鲁迅挖苦说男人有两大爱好:拉良家妇女下水,劝风尘女子从良。

真娘墓 图源:苏州园林官微

生活在乾隆时期的沈复对彼时此地的尘俗和香艳颇不以为然,在《浪游记快》中写道:

吾苏虎丘之胜,余取后山之千顷云一处,次则剑池而已。余皆半藉人工,且为脂粉所污……

他还觉得不远处的“冶坊滨(浜)”“更不过脂乡粉队,徒形其夭冶而已”,戏称不如更名“野芳滨(浜)”算了。殊不知数十年后,《桐桥倚棹录》中记载这段河道的大名正是“野芳浜”,而且一直沿用至今。时过境迁,此地的灯红酒绿早已烟消云散;一词多义,萧索荒凉的现状也可作“野芳发而幽香”的遐想。

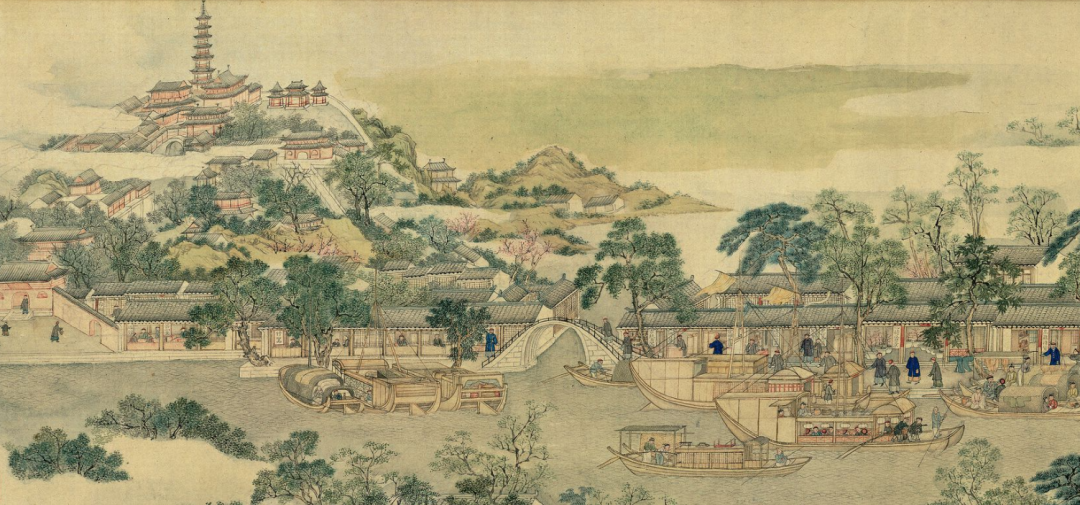

《姑苏繁华图》(局部)虎丘附近

徐扬 清 辽宁省博物馆藏

由于虎丘的寺庙宫观众多,所以这里的庙会也很多。花神,山神,观音,如来……各方神圣的出生之日、得道之日统统值得纪念,于是巧立名目地举办各种庙会,创造集市。而且这里本来就不缺人流量,所以清代虎丘庙会的盛况空前。《红楼梦》中因此有了薛蟠逛虎丘庙会的桥段,“巨婴”薛蟠在虎丘庙会一番吃喝玩乐后心满意足,带回一个形神兼备的泥人薛蟠,让宝钗看后忍俊不禁。

虎丘泥人在《桐桥倚棹录》中记作“塑真”,也称“捏相”,号称承袭了唐代泥塑名家杨惠之的手法。有些虎丘泥人还会以泥土塑头,以香樟木作肢,手脚皆可活动。因为有了虎丘庙会这个超级大市场,高档的泥人也有了销路,所以能工巧匠的“捏造”水平不断攀升,造像惟妙惟肖。可惜随着山塘街的没落,虎丘捏相的行当也渐渐消失了,以至于今日鲜有听闻,只能在苏州博物馆里看到几件精致的虎丘泥人文物。如此想来,无锡惠山泥人的出名,恐怕也不只是因为工艺精湛,还得归因于晚清民国时代无锡经济的突飞猛进,促进了惠山风景名胜区这项第三产业的市场需求。无锡泥人号称采用了惠山特产的“紫泥”,但泥坯似乎看不出明显的紫色。而虎丘泥人就近使用了山中的“滋泥”——即黏度较大的泥巴。“紫泥”说不定是“滋泥”的讹传,只要黏度够大的泥土即可,并不是非得惠山一抔土。

虎丘泥人 图源:吴文化博物馆官微

而虎丘手工编织的草席、虎丘篮(摇篮)、竹夫人(竹抱枕)、棕榈蝇拂作(棕线编织的花篮、刷帚等物)、耍货(玩具)等,都和泥人一样精工细作,以高质量出名,大概也是庙会上的畅销产品。虎丘对古代苏州百姓日常生活的影响,超出今人的想象。如今的虎丘再也不是作物的原产地,而用草、竹、棕等天然材料手编的日用品,也逐渐被空调,婴儿床,塑料箩筐等机器工业产品所取代,只能在民俗博物馆里一睹芳容。

虎丘号称“吴中第一名胜”,并不浮夸,因为这里不仅自然景观奇特,人文典故丰富,更像虎丘茶中的玉兰花香一样,沁入了苏州古城的生活记忆,如梦如真。

小园四环如旧识

今日虎丘是一座有围墙的大公园,但在古代这里是一处开放的公共空间。苏州富贵人家素有造园的传统,虎丘周边也不乏精美的私家小园,可惜大都消失在了历史的长河之中。虎丘景区钩沉历史,再造历史,在景区内陆续打造了几座精致典雅的小园,不断为游览虎丘增添新趣。

虎丘拥翠山庄 图源:苏州园林官微

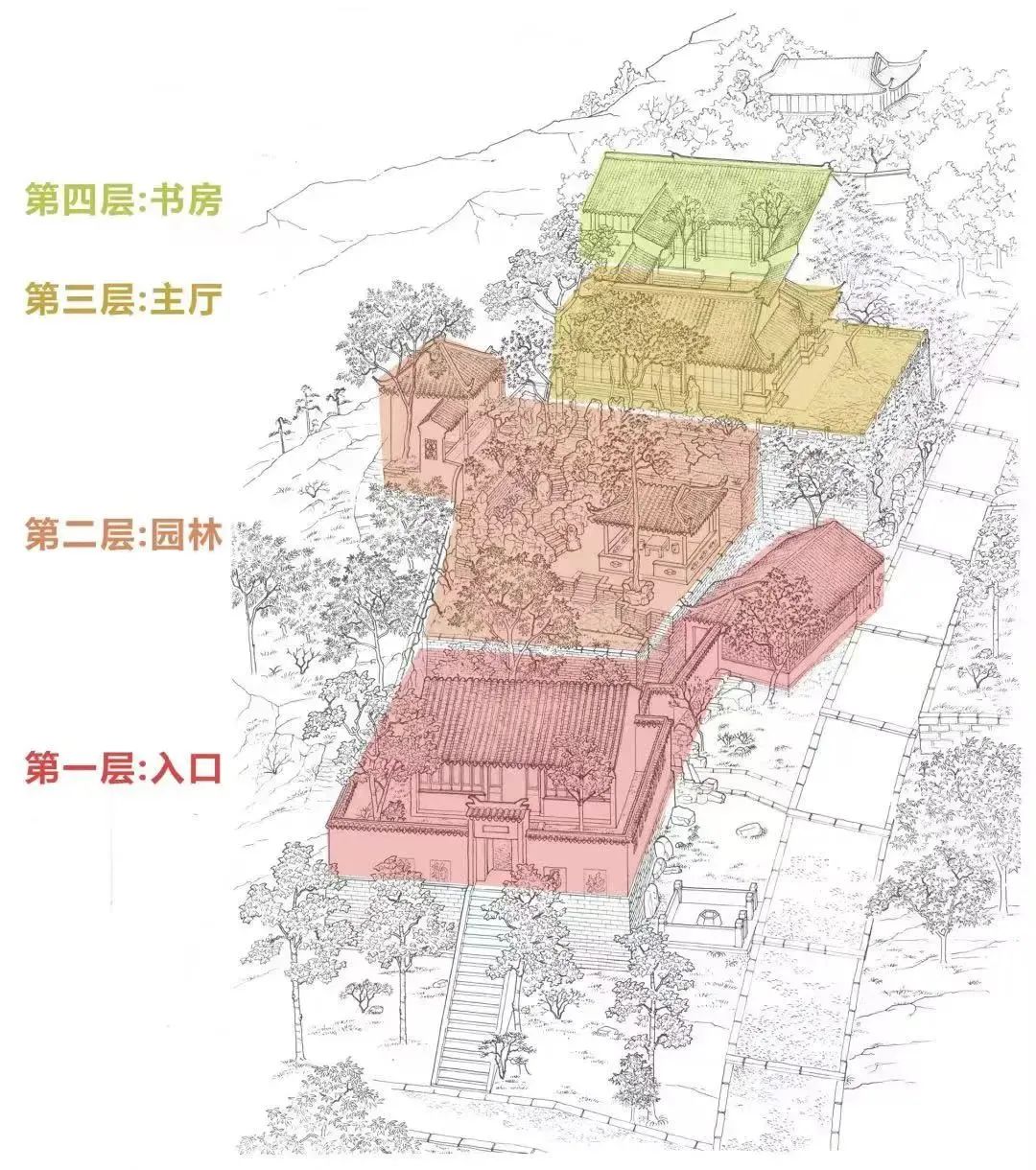

景区内现存最老的园林是“拥翠山庄”,始建于清光绪十年(1884),相对完好地保存了原貌。这处园林位于前山主干道的西侧,地理位置甚佳。依山而筑的厅堂院落构成了一座山地园林。更有意思的是这里并不是传统的私家园林,而是由晚清苏州状元洪钧发起的“众筹”园林,属于“集体所有制”,大概类似于今日的私营会所。洪钧做过清政府的驻欧四国使节,见多识广,所以理念超前。

园子不大,入口很小,门楣上方题有“拥翠山庄”。而两侧墙面上嵌入了四块石板,分别刻有“龙、虎、豹、熊”四个大字,动物凶猛,笔力雄浑,不像一般苏州园林的题刻那般文绉绉的感觉。园子横幅较窄,纵深较长,因此几座厅堂沿着纵轴线依次排列,逐层抬升。中段的“月驾轩”开轩面敞“圃”,空地上多有假山花木,间藏爬坡曲径,花园就在这第二、第三层的台地之中。

虎丘拥翠山庄 图源:苏州园林官微

最有趣的建筑是位于第二层台地西面的“不波艇”。这座轩榭躲在一扇不起眼的小门之后,仿佛被拥翠山庄拒之门外。走过小门才发现原来围墙外还有一块飞地,一座略似画舫的古建筑紧挨着虎丘的登山主道,上悬“海不扬波”的横匾。虎丘古称“海涌山”,被认为是从海里涌出来的,所以在此说“海”更有沧海桑田的感觉。透过花窗,可以看见山道上熙来攘往的游人;居高临下,伸出手去仿佛能像明星一般跟台下的“粉丝”握手。这里就像一艘楼船附带的舢板,又像一座城堡的瞭望塔。

虎丘送青簃 图源:苏州园林官微

由于场地局促,此园没有开凿池塘,甚至连口水井都没有,只能给亭台“灌水”,于是就有了“海不扬波”、“问泉”、“灵澜”之类的题名。最高处的第四层台地是一组叫“送青簃”的四合院,以“拥翠”始,而以“送青”终,也算是绿得首尾呼应。

虎丘月驾轩 图源:苏州园林官微

苏州最后的两位状元洪钧和陆润庠都给这里题写了对联。

陆润庠在“月驾轩”中就一块“不波小艇”的匾额借题发挥:

在山泉清 出山泉浊

陆居非屋 水居非舟

上联化用杜诗,下联呼应匾额,只是上下联对应位置的词性对不上。“不波小艇”的旱船又已无存,让人倍感奇怪。

灵澜精舍 图源:苏州园林官微

相比来说洪钧的对联更能紧扣周边景点,言之有物,对仗工整。他在“灵澜精舍”中题写:

问狮峰底事回头 想顽石能灵 不独甘泉通法力

为虎阜别开生面 看远山如画 翻凭劫火洗尘嚣

末尾“翻凭劫火洗尘嚣”颇有格局,看多了历史兴亡,方能烈火焚烧若等闲。浴火重生,就像虎丘脚下其他破土重建的座座园林。

刘敦桢《苏州古典园林》中拥翠山庄的鸟瞰图

进入虎丘正门过河右转就可以看到两座隔河相望的园林。河外是刚刚落成的塔影园,河内则是改革开放初期修建的万景山庄。万景山庄在“东山庙”的旧址上扩建而成。“东山”是指虎丘山的东面,此庙原来供奉舍宅建寺的司徒王珣,将其作为山神,现已无存。

现在的“万景山庄”是一座陈列盆景的专题园林,里面有大量的奇石、山水和花木盆景,一盆一景,故称“万景”。盆景本是苏州园林的组成要素,拙政园、留园、狮子林等古典园林中除了在厅堂内部摆放盆景,作为清供点缀;还会在户外开辟专区集中加以展示。但是那些盆景都不过是园林这座超级“盆景”的配角。唯有在万景山庄,盆景才成了主角,无论是数量、质量还是摆放的位置都非比寻常。

虎丘万景山庄 图源:苏州市旅游咨询中心

此园占地二十五亩,比拥翠山庄大了一倍,入户大门依然含蓄,不过是一堵白墙上开的两个矩形窄洞,像古戏台背屏上的“出将”和“入相”门。

进门后又看到一堵带门洞的白墙,不过这个门洞要比入户门洞大得多,门洞周边还配设一圈纹饰,像一幅画框。“画框”上题刻了“亦山亦水”,框住了一山一水:一座黄石假山和一方汇流山瀑的池塘,构成一幅巨型的立体盆景画。

奇石盆景“灵犀” 作者自摄

穿过黄石假山,右方有一组仿古廊厅,厅里陈列着几尊奇石盆景。一块布满孔洞的天然墨石,玲珑剔透,最前端还有一处不能闭合的大孔,大孔的左半道弧线像翘起的独角,整块石头颇有几分像犀牛,所以被命名为“灵犀”。一块又细又长的木化石,略呈S形扭曲,外表面上布有四层平台,每层平台上又有密密匝匝、高低错落的凸起,仿佛一座海市蜃楼,被命名为“仙居”。奇石主要是大自然的鬼斧神工,全凭慧眼发现。而配设的木雕底座则是人工巧作,这些度身定制的底座既能固定奇石的造型,更能增添艺术美感,与奇石珠联璧合。

奇石盆景“仙居” 作者自摄

继续沿着围墙东行,可以看到一片山水盆景展示区。山水盆景也以石头为主角,与奇石盆景的不同之处在于它的美感更依赖山石的组合与搭配,所以作者的设计构思与雕琢改造对于盆景的艺术水准起到更关键的作用。哪怕石头单看平淡无奇,一经妙手组合却能创造出林泉高致乃至千山万水的奇观,比奇石盆景更为奇妙。

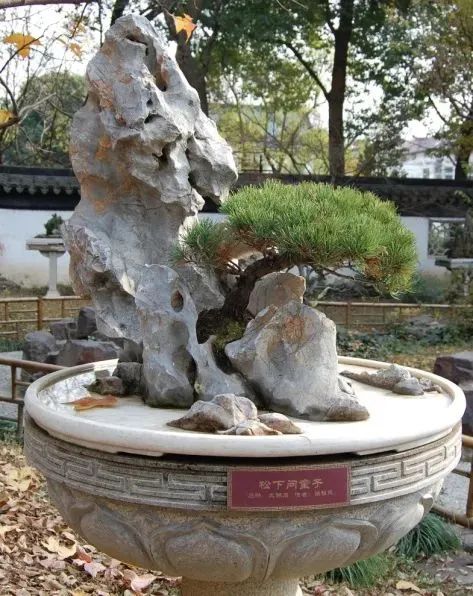

譬如在一只白色大理石圆盘上摆放了一块不大的太湖石,石形如虎丘塔一般耸峙。在其基部种植了一棵偃仰的小黑松,不及此石的一半高度。还在周边点缀了三两组袖珍的石块,进一步烘托主峰的伟岸。盆景作者张福民取名《松下问童子》,不仅隐去了“隐者”,就连问答的“童子”与“访客”都“云深不知处”,让人浮想之后不禁莞尔。

山水盆景《松下问童子》 作者自摄

又如在一只椭圆的浅盆左侧放置了一块五彩斧劈石,石形恰如沈复所述“偏于左而凸于右”,主峰左部的山脊处还种植了两棵小柏。浅盆的右端放置了一块约主峰四分之一大小的斧劈石次峰,也呈右倾,与主峰的山势相呼应。在两山间的留白处靠后放置了一片很小的卧石,仿佛远山数点。在卧石与次峰的夹缝中,又放置了一艘微型的篷船,仿佛“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”,又像“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,诗情画意油然而生。作品的题目正是《出峡》,由胡建新和卜复鸣合作完成。

山水盆景《出峡》 作者自摄

之所以对这些山水盆景看不见的背景知识一清二楚,是因为在每一张摆放盆景的石供桌上都贴有作品的“名片”,上书题目、石种和作者,体现了此园林对园艺师知识产权的尊重,也成了这里的独特看点。

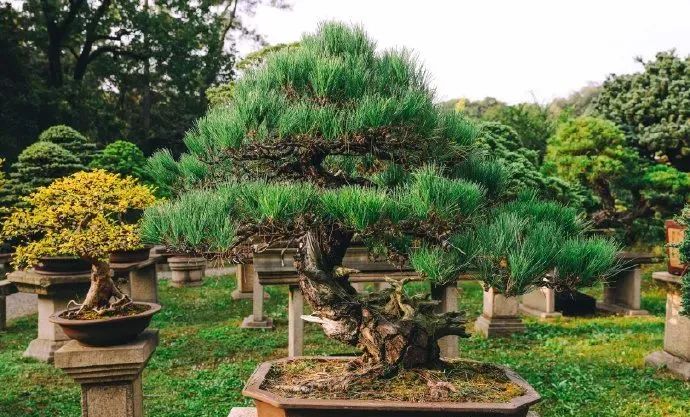

园内最多的品种是花木盆景,也是这里历史最悠久的盆景品种。花木盆景以老树桩为主,石料为辅,盆景的造型主要依赖对花木的修剪,是一种变化更多的时间艺术品,也是更难维护的生命艺术品。花木盆景展区位于入门黄石假山正后方的大片场地,星罗棋布,千姿百态,很多作品都得过全国园艺比赛大奖。树木品种有榔榆,雀梅,黑松,刺柏,柽柳,火棘,石榴,紫薇,罗汉松,胡颓子,小叶构骨,瓜子黄杨……最老的树桩是一棵四百年的龙形雀梅。还有一盆三百年树龄的合栽柏树,名为《巍然侣四皓》。此园的柏树盆景不少,多有枯荣相间的树干,露出一半白森森的枯干,像一段白骨,让人倍感沧桑;而枝头却依然碧绿繁茂,让人赞叹生命力的顽强。

虎丘万景山庄里的盆景 图源:苏州市旅游咨询中心

苏州盆景相比于扬州盆景,更加浑然天成,没有过分造作的修剪和扭曲,正如沈复所言“若留枝盘如宝塔,扎枝曲如蚯蚓者,便成匠气矣”。所以这里看不到拧出无数个麻花结的黄杨,也看不到龚自珍所述的“病梅,夭梅”,这与传统苏州文人的品位分不开。说到底,苏州盆景原本只是当地文人的消遣雅趣,大都是他们的DIY作品,而不是花匠谋生的手艺。沈复就在《闲情记趣》里就绘声绘色地描写自己和陈芸在扫墓途中捡拾纹理好看的石头,回来选盆叠石,空出花盆一角种白萍,又在石上植入茑萝,模拟藤萝悬壁。再和陈芸讨论何处设水阁,何处立茅亭,何处凿字题刻,开心得不得了。甚至还脑洞大开,挑几块造型奇特的煤炭充当水仙的配石。

民国时代的苏州文人周瘦鹃也是出了名的盆景迷。他去苏州山林里亲自采挖老树桩,然后在自家后园“紫兰小筑”中打造花木盆景,乐此不疲。解放后,“紫兰小筑”中的盆景吸引了不少国家领导人前来观摩。1958年上海科教电影制片厂还以他家的盆景作为主角拍摄了一部《盆景》纪录片。可惜好景不长,“文革”期间紫兰小筑遭到冲击。据说苏州园林中的一些老盆景是动乱时期罚没而无人认领的旧物,不知道万景山庄里有没有周瘦鹃的遗作。

虎丘万景山庄里的盆景 图源:苏州市旅游咨询中心

在一棵硕大的胡颓子树桩盆景后是一组古色古香的院落,被辟为盆景艺术陈列馆,比较系统地介绍盆景的知识,展示相关的实物。其中一个展室专门介绍苏派盆景大师,第一位就是周瘦鹃。展板上说周瘦鹃在三十年代的上海就以小盆景参加花卉大赛,四次夺冠。四十年代组织同道中人成立“含英社”盆景协会。解放后,创新地用盆景再现古画的意境,如《蕉石图》《饮马图》等。1989年国家建设部追授周瘦鹃“中国盆景艺术大师”荣誉称号。不过和展厅里的另两位盆景大师相比,周瘦鹃显得比较“业余”,因为他并不以此为业,当然也更加随心所欲。

这座陈列馆的设计很有传统园林的趣味,沿着内部庭院的连廊和围墙修筑了一道高低错落的石渠,而在展室的出入口附近堆叠了一座黄石小假山,山石上泵送的水流泠泠作响,顺着石渠在庭院里回流。

盆景艺术陈列馆的庭院 作者自摄

除了陈列馆,此园还根据地形的起伏配设了不少亭台楼阁。在一处空地里种植了一小片银杏树林,是一般私家园林没有的疏朗感觉。而在诸多树桩盆景的陈列台下方,自然生长着大片的愉悦蓼,花开时,一串串粉红色的小花穗星星点点,成了这批精品盆景的天然雅饰。红花还需绿叶配,不过在这里主次颠倒了一番。

花木盆景展区的愉悦蓼 作者自摄

折返回到南入口的大门,门外主干道两边的石凳非常特别,全是旧牌坊的石构残件被稍加改造后废物利用。走不了多远就能见到一座“塔影桥”,过了桥就可以步入“塔影园”。

虎丘脚下的园林院落都可以称为“塔影园”,因为这里处处可借景虎丘塔的倩影。所以山塘街上先后就有两座塔影园,一座是明代的文氏塔影园,另一座是清代的蒋氏塔影园。如今的塔影园拓地三十六亩,比“万景山庄”还要大十余亩,覆盖了两座“塔影园”的旧址,成了它们的合体重生。光绪二十八年(1902),晚清重臣李鸿章去世后不久,此地敕建了一座李鸿章的专祠,并更名为“靖园”。建国后祠堂被挪作初中、师范等校舍,因此尚留有一些祠堂的旧迹。

塔影园 作者自摄

除了修缮一新的祠堂老建筑,在祠堂西面还开挖池塘,堆叠假山,增建亭台楼阁,还建了一座规模宏大的民俗文化展厅。新老建筑相得益彰,别开生面,使得整座园林古朴而不失新意。

李鸿章祠堂位于塔影园的中路,最北端是一座叫“望山楼”的二层小楼。这座小楼虽然是带飞檐的歇山顶,整体属于中式建筑,但是二楼的铁艺围栏却有明显的欧化风格,体现了晚清中西合璧的审美取向。在小楼的西侧还堆叠了一座黄石假山,可以登山直上二楼,假山内部留有洞穴可供出入,既节省石料,又平添乐趣。

“望山楼”的假山蹬道 作者自摄

望山楼南面不远处还有一座临池的太湖石假山,可惜年久失修,不让靠近。假山的南面就是祠堂的主体院落,祠堂大门开在山塘街上。还很难得地保留了一座御碑,记录了这座祠堂的由来。碑身很大,赑屃很小,毕竟不能和皇家的神功圣德碑相比,况且还在国力衰微的末世。

望山楼的西部是一片堪比“千人石”的大石坪,但完全是用黄石人工堆叠而成。石坪高低起伏,造型颇为自然,上面也有一条石渠,曲折蜿蜒,与石坪上亭子里开凿的S型沟道两端对口衔接。此亭名曰“惠风亭”,出自《兰亭集序》中的“惠风和畅”,亭子里S型的地沟无疑是附会“曲水流觞”的典故。这种曲水亭的造型并不罕见,北京的园林里就不下三处,但一般都是意思一下,很少会这么认真地把沟道延伸到亭外那么远的距离。

“惠风亭”下的曲水石坪 作者自摄

“惠风亭”西面是“云阳草堂”,“云阳草堂”也是这座园林在清初的名字。该建筑虽然叫“草堂”,但既不是用茅草盖的,也并不像厅堂。飞檐高翘,门窗通透,内部还设有一道带冰裂纹网格的圆形门洞,十分玲珑通透。堂北与万景山庄的大门隔河相望,堂内临河处还有一排“美人靠”,整体更像一座遮阳避雨却很通风的大凉亭。这座“草堂”也是在园外最先能看到的主要建筑。

“云阳草堂” 作者自摄

整座园子的水景设计非常丰富,也因此有了各色各样跨河通岛的小桥。大石坪西侧的一座最为特别,居然是用竹制的平板桥,非常古朴自然。在园中架设竹桥似乎只在古画里见过,现实的园林中罕有实例,因为竹子并不牢固,很容易腐朽坍塌。此园开放没多久,这座竹桥的一侧就已拉起了警戒线,不许游人靠扶,文人的风雅终敌不过自然的风化。

塔影园民俗文化展厅的内景 图源:苏州新闻

池水南面的“塔影榭”正对虎丘塔,在此观山看水,视角全园最佳。此榭的背后居然还隐藏着一座庞大的现代中式建筑——民俗文化展厅。地面一层并不起眼,中庭是一块四四方方的浅池,倒映着这座现代建筑简洁硬朗的几何轮廓。大厅的主入口直通山塘街,目前暂不能通行。展厅面积达1650平方米,主要设在地下一层。以苏州百姓生活为主线,展示“三俗”题材:市井风俗、人生礼俗、岁时节俗。实物展品丰富,科技手段先进,完全是一座现代化的民俗博物馆。最难得的是这座展馆能紧扣虎丘特色,展现此地特有的风俗旧貌。譬如在“晓市花声”展柜,用模型再现虎丘花神庙和卖花姑娘,用文字介绍虎丘“三花”(白兰花、茉莉花、玳玳花)以及花朝节通宵达旦的虎丘花神灯会。又如一件名为“竹夫人”民国旧物展品,酷似竹编的捕鱼地笼,居然是用于夏日抱眠消暑的。《桐桥倚棹录》中亦有记载:“竹夫人,亦虎丘人为之……”,如今已基本绝迹,光读古籍也很难想象出它的模样。所以游览这座新修的园林,除了体会“曲水流觞”等几近俗套的传统雅趣,还会意外发现许多消失不见的旧时“俗趣”。

虎丘塔影园民俗文化展厅藏“竹夫人” 作者自摄

此外,虎丘西麓陆龟蒙旧祠“西溪环翠”,北麓曾有戈裕良叠石假山的“一榭园”,均是既有历史又有景观的再造园林。探幽思旧,鉴赏品味,是虎丘这座大公园的无穷趣味。

虎丘西溪环翠、一榭园

图源:虎丘景区(喜马拉雅北坡的鱼)

山塘街也称“白公堤”,是白居易组织民众在平地上开挖河道时修筑的河堤,与杭州西湖中的“白堤”命名原理相同而水陆格局相反。西湖白堤有两大“名不副实”的著名景观:断桥不断,孤山不孤。而山塘“白公堤”的野芳浜段也有一座“断桥”,此是真断。在山塘的尽头,虎丘孤山独立,那是真孤。两座天堂城市的核心景观在冥冥之中用一虚一实对仗呼应。山塘与西湖的诸多“同类项”深藏不露,只待有缘人一番寻寻觅觅。

野芳浜的“断桥” 作者自摄