民国时期民俗陈列展览述论

导读:民国时期,在民俗学运动以及改良风俗政策引导下,民俗学研究机构、民众教育馆、博物馆等机构纷纷开展民俗相关陈列展览。民国时期民俗陈列展览展示方式多元,且呈现出在地与他者两种内容模式,在阐释路径上有学术研究与移风易俗两种倾向,具有重要的时代意义。

一、民国时期民俗陈列展览的缘起与发展

中国民俗陈列展览可以追溯到20世纪初,南通博物苑陈列了南通及附近地区的民俗材料,可视为中国人首次在自己创建的博物馆中大规模地陈列民俗材料。也有部分学者认为,中国真正意义上的民俗展示工作是与中国民俗学的建立同时开始的。伴随着新文化运动,中国文化界将视野转向普通民众,认识到民俗文化的价值与意义,兴起了民俗学运动。这一运动最初以征集和研究歌谣等文字资料为发端,自20世纪20年代初,被搜集的民俗材料中增加了实物。1923 年北京大学国学门研究所另成立风俗调查会,提出“征集器物”的调查方法。厦门大学国学院风俗调查会《风俗调查计划书》也写明:“所要收集的材料除用文字记载的以外还有许多需采置保留的,如赌局玩具等,或是需影照的,如赛会时的情景服装等。”中山大学语言历史研究所《本所计划书》中民俗部分也表现出对实物材料的重视。可见,随着民俗学运动的发展,民俗物品纳入民俗学收集、研究的视野,其重要性也逐步提升。与之相伴,各高校民俗学研究机构也展开了民俗物品陈列室、展览会、博物馆陈列的组织工作,体现了浓郁的学术性与研究性。

北伐战争后,政府加大了移风易俗的政策引导,民众教育馆等机构纷纷将民俗作为改良风俗的教育材料予以展示。相较于上一阶段的“大学民俗”,这一阶段的民俗展览数量大幅增加,并且带有更强的社会性与教育性。1937年,博物馆学家荆三林先生《民俗博物馆在现代中国之重要性》提出民俗博物馆是“以民俗的材料而用博物馆性质组成的社会文化教育机关……可以输入文化知识,可以普及教育,又可供一般学术家的参考。甚而说,可以因人民的生活而改良社会”。可见,各界对民俗展览社会教育目的的认识不断提升。

民俗物品采集后,各民俗学机构也纷纷成立陈列室对物品进行保管,如北京大学风俗陈列室、厦门大学文化陈列所、中山大学风俗物品陈列室、安徽省立图书馆历史民俗陈列室、暨南大学人类学民俗样本陈列室、台湾大学民俗标本陈列室等。此类陈列室多以民俗物品保管收藏为目的,并未达到成熟陈列展览的标准。

首先,此类陈列室大多对民俗物品进行标本化收藏,其陈列组织性较差。如北京大学风俗陈列室成立于1923年,收藏有农历新年风俗物品及各地的服饰,更多起到民俗物品保藏作用,未见相关文献中有展品组织情况记载。厦门大学文化陈列所于1929年开始登记、分类、编目工作,薛澄清《关于编纂古器物和风俗品的目录的我见》一文为其提出四种分类法:编年序列法、字母分类法、地域分类法与体裁或形式分类法,可见该陈列所已展开了民俗物品整理工作,但同样未见展品组织情况记述。中山大学风俗物品陈列室收藏有大量民俗书籍以及民俗物品凡数万余件。1929年《风俗物品陈列室藏物》将藏品按职能与用途分为首饰、衣服鞋帽、音乐、应用器物、工用器具、小孩玩具、赌具、神的用具、死人的用具、科举的遗物、官绅的遗物、迷信的品物、民间的文艺共十三类。该陈列室可视为中国第一个依从民俗学分类的民俗器物陈列。但从现有影像资料来看,陈列室器物虽分类陈列,但在展品组织上仍显得凌乱堆杂(图1)。

图1 中山大学风俗物品陈列室

采自《本所风俗物品陈列室》,《国立中山大学语言历史学研究所周刊》1929年第6卷第62期

其次,此类陈列室虽有对外开放的相关记载,但其公共性仍较为欠缺。如北京大学风俗陈列室仅在研究所国学门风俗调查会开会时,由主任沈兼士引导各会员进行参观。厦门大学文化陈列所曾发布因整理藏品事宜谢绝参观的通知:“故暂时谢绝参观,想不日目录编订后,当可照常开放也。”可知该陈列所常规情况下开放参观,展现了一定的公共性,但展出情况不容乐观。暨南大学人类学民俗样本陈列室也仅在校庆日起公开展览三天。

各民俗学研究机构所设立的民俗物品陈列室对所藏物品进行了不同水平的藏品组织管理工作,并有对外开放参观的相关记载,但并不能算作成熟开放的公共展览,更多以民俗物品保管收藏、高校研究教学为目的。

2. 民俗相关公共陈列展览的开展

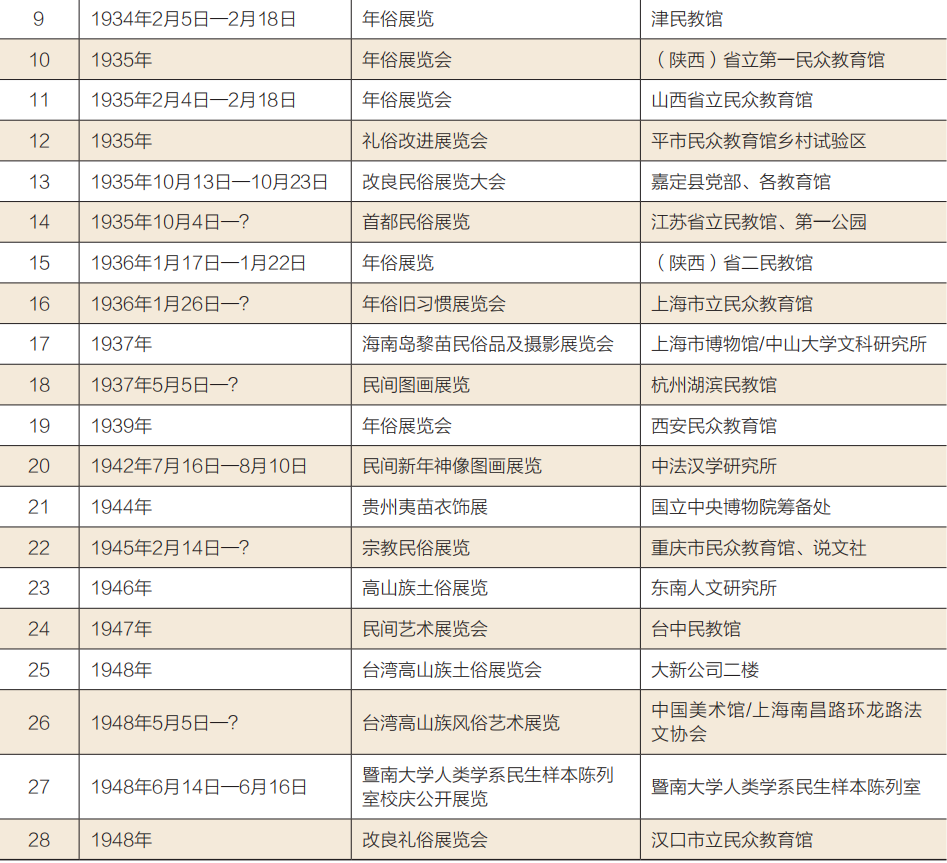

随着对民俗教育功能认识的不断深入,民俗学研究机构、博物馆、图书馆、教育馆等主体积极开展公共民俗展览,据笔者统计,民国时期陆续举办了二十余次民俗主题展览(表1)。

表1 民国时期民俗主题展览一览表

除专门展览会之外,民俗学研究机构也将民俗物品送至其他综合公共展览会进行展出;一些地方文物展也乐于将民俗作为地方社会文化的一部分进行展出。

有的博物馆也专门设有民俗相关陈列。如广州市立博物馆自1929年筹建起就同中山大学语言历史研究所民俗学会合作,展示该所藏品,于馆址镇海楼第四、五层设立“美术与历史风俗两部陈列室”,其中四楼主要为民俗物品。可见博物馆在民国时期对民俗文物保藏、展览发挥的重要作用。

3. 民国时期民俗陈列展览的展示方式

民国时期民俗陈列展览呈现了多元的展示方式。1948年费耕雨、费鸿年所著《博物馆学概论》中对博物馆陈列的叙述,展现了民国时期我国博物馆陈列常用方法以及陈列水平,书中概括了各类型展览适宜的陈列法:工艺品常用时代陈列法与分类陈列法,而自然科学与民族民俗展览可采用配合陈列法。实际上,民国时期民俗相关陈列展览对上述三种陈列法都有所运用。

时代陈列法,是将展品以历史为序进行陈列,以示各时代的特色。民国时期博物馆通常将民俗相关内容合并于历史陈列,是为脉络化的“社会历史”陈列。这类陈列以历史发展为脉络,将民俗物品纳入时间发展的序列。同时以地理区域或民族文化为单位进行划分,将展品有逻辑地排列组合,再现历史面貌,反映文化差异,直观反映不同时空下风俗面貌的多样性。

配合陈列法,又称联合陈列法,是指将展品以其原有情形配列,将标本或模型配合陈列成自然的状态。上海市博物馆海南岛黎苗民物展览会展示黎族、苗族、瑶族的模型数十件,“惟妙惟肖,与黎苗真人无异”。这种方法易于引起民众的兴趣,留下深刻的印象,起到较好的教育效果。

除此之外,有的展览还积极开发衍生活动与衍生品,如海南岛黎苗民俗品及摄影展览会在展前请来花面文身黎族女子四人表演织布并唱歌;杭州民间图画展览会积极编印展览特刊,使参观者便于检查展览品的名目。

三、民国时期民俗相关陈列展览内容特点

1. 在地与他者两种内容模式

民国时期民俗相关陈列展览在内容上呈现出“在地式”与“他者式”两种模式。民国时期学界对民俗学的认识受到西方社会科学的影响,偏向于人类学和民族学的方法。叶德均在《民俗学底意义及其变迁》中指出我国民俗学的解说大部分借助于文化人类学,随人类学的发展而发展。林惠祥《民俗学》一书时便带有强烈人类学色彩:“研究这种传袭的事物,一方面应观察现代文明民族中无学问阶级所保存的奇异的信仰、惯习、与故事等……又一方面,则在未开化民族中也可获得很多与上述相同的材料。”也有学者论述了民俗学与民族学的关系,认为“二者关系异常密切,皆是以初民文化为研究的对象”。可见我国民俗学与人类学、民族学相互交叉,在研究普通民众文化的同时,对我国少数民族等群体较为关注。

各民俗学研究机构在民俗物品的征集方面呈现出本地区民俗和少数民族民俗两个调查方向。北大风俗调查表中特别提出:“对于满、蒙、藏、回、朝鲜、日本及南洋诸民族的风俗,如有确知真相愿意供给材料者,尤为特别欢迎。”厦门大学国学研究院风俗调查会章程规定:“本会调查风俗,先从闽南入手,次及福建全省,再次及全国。”后林幽所拟《风俗调查计划书》也提出在注重调查普通人民的风俗的同时,对于有特别文化的人群也极想调查。中山大学语言历史研究所,《本所计划书》写明:“作两粤各地系统的风俗调查、西南各小民族材料之征集、征求他省材料。”其实,北大风俗调查会与厦大风俗调查会虽已产生少数民族风俗调查的愿望,但限于经费、条件,未能有丰硕成果。到中大时期,辛树帜、史禄国、杨成志等人才实然开展少数民族民俗调查活动,收获大批珍贵民俗材料,少数民族的风俗调查计划获得实质性进展。至此,民俗学运动中的民俗物品征集在上述两个方向上的格局已形成,并影响民俗展览呈现出地方性和民族性两个特点。

部分展览以展示当地民俗为主。如上海市博物馆的陈列以上海地方文化为中心,展示传播地方史,包括上海本地民俗物品,“本部陈列品以上海历史为中心,所以表现地方之发展痕迹者也。……如衣服、装饰、钱币、娱乐用具等陈列品,亦均可见一时一地风俗之变迁也”。

也有部分展览注重展示少数民族民俗。如上海市博物馆1937年组织的海南岛黎苗民俗品及摄影展览会。国立中央博物院筹备处曾陈列满族、蒙古族、羌族、藏族等民族以及马来半岛等地的风俗物品。不同于民国时期民族学展览对民族管理、边政建设的强调,以及对民族地区自然地理、产业、文化等全方位的展示,少数民族民俗展览侧重于展现少数民族人民日常生活的多元样貌,对我国民族学展览展示工作起到一定补充、启示作用。

2. 学术研究与移风易俗两种阐释路径

民国时期,因目的相异,不同主体对传统民俗存在不同的态度。从民俗学研究的角度来看,民俗材料是需要保存、研究的对象。顾颉刚曾在发言中提到:“我所特殊注意的,是目今时代的推进影响风气的变动,风俗资料会因此而湮没的,所以大家要赶紧搜集风俗资料,来整理研究,保存学术于万世。”钟敬文也指出:“中、下层文化,虽然也有坏的部分,但却有许多可取之处,甚至还是极为宝贵的遗产。”而从移风易俗的角度出发,辛亥革命以来,现代政权为实现社会的现代化进程,推动社会文明进步,常以政权的力量推动习俗变革。

因此,上述民俗相关陈列展览虽皆以民俗物品、材料作为主要展品,但在对展品的利用与阐释上却存在“保护研究”与“变革改良”两种倾向。第一类是从学术视角出发,将民俗物品进行收集、记录与研究,将其科学分类展陈,以期让各界观众对民俗产生更清晰的认识。1937年,杭州湖滨民教馆举办民间图画展览会。华白沙在展览会后阐述了该展览三个目的:对民间艺术进行收集、整理可唤起一般人士对民艺的注意;可以通过展览了解民众生活心理,促进民教工作;民间图画作为“历史遗留物”是各学科学界人士贵重的研究资料。可见此类展览认可民俗的价值,从积极角度对民俗进行解读。第二类展览则是将一些传统民俗物品作为“正反教材”予以展示,意在对比习俗优劣,改良民众风俗。上文表格中年俗展览会、改良风俗展览会多由民众教育馆组织开展,展示年俗、民俗物品的同时,利用文字、图表、警示标语说明旧习俗的弊害,以达成时代背景下移风易俗的目的。两类展览存在分殊,但都对民俗材料赋予社会教育的功能,“扬”“弃”互补,批判传统民俗的愚昧迷信之处,弘扬有价值的优点,共同认识、重建民众的生活及其文化。

四、民国时期民俗陈列展览的社会影响与历史使命

从现有资料来看,民国时期民俗陈列展览吸引了较多观众,包括各界人士,展现出一定的影响力。

民国时期民俗陈列展览的开展情况、内容特点以及社会影响都督促我们重新思考:民俗与民俗学是什么?民俗展览的历史意义是什么?从古至今,民俗的作用、功能、与国家的关系等随着历史变迁在不断演变,民俗陈列展览的历史意义也与时代背景息息相关。

民国时期,国家、民族危亡,新文化运动引进“民主”与“科学”,我国民俗学顺应着时代的需要而产生,肩负着认识民众、解放民众文化、改造民众地位的社会责任。

眼光向下的同时,民国时期民俗学也带有救亡解放的民族主义色彩。杨旭东总结:“进入近代社会,在民族危亡面前,统治阶级和知识精英借助民俗进行改良和启蒙,民俗成为民族主义化的工具和利器。帝制灭亡以后,民族国家受外来思潮的影响,把民俗视为新政权建立和发展的障碍,对其进行‘革命’。”民国时期民俗陈列展览也体现出这种民间文化与上层国家之间的联系与张力。

五、结语

民国时期民俗相关陈列展览的历史经验值得我们回顾与反思,不论是深入田野的学术精神,对民族民俗的密切关注,“眼光向下”的民众视角,还是扬弃并行的动态民俗思维,在今天仍应得到重视。

回归当下,我国民俗专题类博物馆日益增多,综合类博物馆民俗相关馆藏与展览也屡见不鲜。《“十四五”文化发展规划》《“十四五”非物质文化遗产保护规划》等文件也强调应积极扶持民族民间文化整理研究、加强民俗非遗保护、建设专题馆等。博物馆在今天应更好地发挥传播民俗文化知识、增强民族团结、鼓励民众参与和记忆共享、促进优秀民俗文化传承、推动社会发展的积极作用。