书籍制度是指国家在书籍编撰、整理、流通、庋藏等方面的管理制度,以及图书机构设置及其在官僚体系中的运作机制等。唐代十分重视书籍的藏存和整理,形成了完备的国家书籍制度。唐代书籍制度与唐代艺文的关系,是一个值得深入讨论的重要问题。笔者曾对此作过一些研究,详考秘书省、弘文馆、崇文馆、集贤院等制度因革。又从书籍制度视角考察唐人别集的国家庋藏及相关问题,对《旧唐书·经籍志》所载109种及笔者所考10余种唐人别集国家征藏过程,以及由此产生的各种文学问题作了较系统阐述。但事实上,唐人不仅关注当世文人别集的生产和征藏,还从国家层面对唐前文集进行收藏和整理。史载武德四年(621)五月,李世民平王世充,“令记室房玄龄收隋图籍”。武德五年(622),“命司农少卿宋遵贵载之以船,溯河西上”。同年,令狐德棻奏请购募遗书,重加钱帛,增置楷书,专令缮写。贞观二年(628),秘书监魏徵奏引学者,校定四部书。乾封元年(666)十月十四日,高宗李治诏东台侍郎赵仁本、兼兰台侍郎李怀严、兼东台舍人张文瓘等,集儒学之士,刊正然后缮写。文明元年(684)十月敕:“两京四库书,每年正月,据旧书闻奏。每三年,由比部勾覆具官典。及摄官替代之日,据数交领,如有欠少,即征后人。”睿宗景云三年(712)六月十七日,以经籍多缺,令京官有学行者,分行天下,搜检图籍。开元七年(719)五月,“降敕于秘书省、昭文馆、礼部、国子监、太常寺及诸司,并官及百姓等,就借缮写之”。书成之后,“上令百姓官人入乾元殿东廊观书,无不惊骇”。由此形成一条清晰的绵延不断的国家图书活动脉络。因此也产生了一个新问题:初盛唐究竟整理了哪些唐前文集,又是以何种方式进行整理的?对于这个问题,以往研究主要集中于目录学、版本学等文献学层面,而未及唐前文集在唐代再造和新生。主要原因是以往多将《隋书·经籍志》(以下简称《隋志》)《旧唐书·经籍志》(以下简称《旧志》)看成两个时间节点对书籍的不同记载。这种理解当然没有问题,但未能深入认识隐含其中的书籍信息,因而据此所述书籍制度也较笼统模糊。如果转换思路和方法,从《隋志》和《旧志》中提取唐前文集著录信息,再加以细致比较,则可获得唐前文集在唐代再造和新生的详细数据,由此亦可知哪些唐前文集在唐代被重新整理。以此为基础重新理解唐代书籍制度,则可改变以往认识。

《隋志》基于唐前书籍在唐初完整保存、残缺、亡佚三种状态,合理制定了著录体例。为尽可能客观记录和保存这三大类书籍真实信息,他们首先对官方所有现存书籍进行调查,由此形成第一种数据,也就是唐初见存书目。第二步,整合唐前相关目录书,编写唐前书目长编。第三步,将唐前书目长编与见存书目对照,判断书籍的完整、残缺、亡佚情况。还原《隋志》著录方法,能够有效提取唐前文集相关信息。例如,“楚兰陵令《荀况集》一卷残缺。梁二卷”,意思是《荀况集》唐初现存1卷,依据梁代书目,原有2卷,因此属“残缺”一类。“楚大夫《宋玉集》三卷”,意思是现存《宋玉集》3卷,完整保存。虽未注明是否完整,但实际上蕴含了将见存书与原有书目进行比对的过程,只不过为避繁琐,省略了过程记载。因此,《宋玉集》属于完整保存的一类。再如:“《汉淮南王集》一卷梁二卷。又有《贾谊集》四卷,《晁错集》三卷,汉弘农都尉《枚乘集》二卷,录各一卷,亡。”这条记录,意思有三层:一是《汉淮南王集》现存1卷,对比梁目录,可知原有2卷,因此该书属于残缺类。二是“又有”以下《贾谊集》4卷、《晁错集》3卷、《枚乘集》2卷,依据梁目录,可知这三种集子在梁时原有,但唐初已亡佚。因此,这三种集子属于亡佚类。三是依据梁目录,这三种集子原各有目录1卷。又如:“后汉谏议大夫《刘陶集》三卷梁二卷,录一卷。又有外黄令《张昇集》二卷,录一卷;《侯瑾集》二卷,《卢植集》二卷,议郎《廉品集》二卷。亡。”意思是《刘陶集》现存3卷,依据梁目录,原有2卷,另有目录1卷。“又有”以下《张昇集》《侯瑾集》《卢植集》《廉品集》梁时原有,唐初亡佚。另《张昇集》梁时有目录1卷。这是唐前别集的著录体例。唐前总集著录与别集大致相同。例如:“《吴朝士文集》十卷梁十三卷。又有《汉书文府》三卷,亡。”意思是《吴朝士文集》现存10卷,依据梁目录,可知原有13卷,因此该书属于残缺类。《汉书文府》3卷,梁有,唐初亡佚,因此该书属于亡佚类。再如:“《妇人集》二十卷。梁有《妇人集》三十卷,殷淳撰。又有《妇人集》十一卷,亡。”意思是无名氏《妇人集》20卷,唐初存,属完整保存类。殷淳撰《妇人集》30卷,以及另一种无名氏《妇人集》11卷,梁有而唐初亡,属亡佚类。依据这种方法,可提取《隋志》著录的唐前文集信息,据此可创建唐前别集和总集两种数据库。

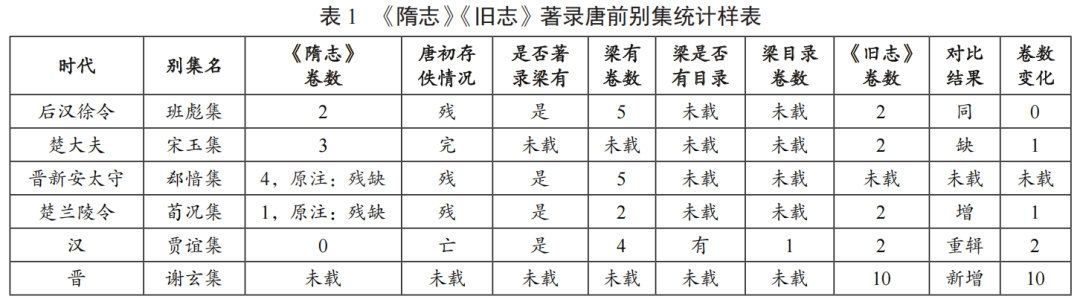

《旧志》唐前文集的记载,来源于开元毋煚所撰《古今书录》。《旧志》序:“煚等《四部目》及《释道目》,并有小序及注撰人姓氏,卷轴繁多,今并略之,但纪篇部,以表我朝文物之大。”说明《旧志》是转录毋煚《古今书录》而成。开元九年(721)十一月,殷践猷、王惬、韦述、余钦等修成《群书四部录》二百卷,由元行冲奏上。毋煚虽也参与其中,但他对此书甚不满意,条列五种缺失,并做了相应修订工作,编成《古今书录》四十卷,据此可知《旧志》记录了开元时期国家实际藏书情况。因此,将《旧志》与《隋志》对比,可获得唐前文集在初盛唐发生变化的各种信息。大致有六种情况:一是《旧志》与《隋志》所载卷数相同,表明该书在唐代继续保存而无变化,可标注为“同”。二是《旧志》比《隋志》所载卷数增加,表明此书在唐代被重新增补,可标注为“增”。三是《旧志》比《隋志》所载卷数减少,表明该书在唐代残缺,可标注为“缺”。四是《隋志》载其亡佚,但《旧志》著录,表明该书在唐代被重辑,可标注为“重辑”。五是《隋志》有而《旧志》未载,表明该书在唐代亡佚,可标注为“未载”。六是《隋志》无载而《旧志》著录,表明该书为唐代新增,可标注为“新增”。将这些数据与《隋志》所载数据合并,可形成唐前文集在唐代变化情况的总表。表1是以唐前别集为例的样表。

表1中的时代、别集名、《隋志》卷数,均取自《隋志》。唐初存佚情况,取自《隋志》原注及其所载“梁有”卷数与见存卷数的对比。梁是否有目录、梁目录卷数,取自《隋志》所载“梁有录”“梁有目录”的信息。《旧志》卷数是指《旧志》著录唐前别集的情况。对比结果是指《旧志》与《隋志》对比后所反映的书籍变化情况。卷数变化是指对比结果的具体记载。

此外,需要说明的是,《旧志》与《隋志》所载文集名称部分有变化。例如,《旧志》著录唐前别集,有改女性从夫姓的,如改《班婕妤集》为《曹大姑集》。有为避讳改名的,如避高祖李渊讳,改《江智渊集》为《江智深集》;避玄宗李隆基讳,改《王隆集》为《王文山集》,改《庾昙隆集》为《庾景兴集》(“昙”讹为“景”)。也有回改的,如《隋志》为避李渊父李昞讳,把《宗炳集》改为《宗景集》,但《旧志》作“炳”,应是后人回改所致。有取简化法重新命名的,如《陈思王曹植集》改为《陈思王集》,《晋齐王攸集》改为《齐王集》,《晋彭城王纮集》改为《晋彭城王集》,《晋谯烈王集》改为《晋谯王集》,《晋会稽王司马道子集》改为《晋会稽王集》。这些现象在统计中应特别注意。总体而言,以《隋志》和《旧志》著录唐前别集和总集为基础,通过信息提取形成的“唐前别集再生产数据库”和“唐前总集再生产数据库”,为研究唐前文集再生产提供了基础数据。

依据笔者创建的“唐前别集再生产数据库”统计,《隋志》著录的唐前别集共924种,主要有三类情况:一是完整保存,共314种;二是残缺,共137种;三是亡佚,共473种。此三类唐前别集在初盛唐被再生产的情况存在一定差异,以下分别阐述。

(一)完整类。判断一部别集在唐初是否完整的依据主要有两方面:一是《隋志》中只记载该书卷数,无“梁有”记载,亦无其他如残缺等记载,可判定为完整。如楚大夫《宋玉集》3卷,无“梁有”记载;汉谏议大夫《刘向集》6卷,无“梁有”记载。二是将《隋志》所载该集卷数与“梁有”卷数对比,如果等于或多于“梁有”卷数,可判定为完整。例如《齐竟陵王子良集》,“梁有”40卷,《隋志》亦著录为40卷,二者卷数相等。晋太傅《谢安集》“梁有”10卷,《隋志》著录亦为10卷,二者卷数也是相同的。《隋志》著录的别集卷数多于“梁有”卷数的情况更常见,如《诸葛亮集》“梁有”24卷,《隋志》著录为25卷;《陆云集》“梁有”10卷,《隋志》著录12卷。这种情况表明,齐梁时期所编前人别集,到隋代又做了新的整理工作,因此《隋志》所记载的卷数要多于“梁有”卷数。这里面情况也比较复杂。有的集子唐初卷数虽多于“梁有”卷数,但内容可能并未改变,只是把“目录”单独列出来,《隋志》著录别集总卷数时,加上了目录的卷数,因此比“梁有”卷数多。如《刘桢集》,《隋志》著录为4卷,另录1卷;《王洽集》5卷,录1卷;《伏滔集》11卷,并目录;《殷叔献集》4卷,并目录;《庾肃之集》10卷,录1卷;《王珣集》11卷,并目录;《殷仲堪集》12卷,并目录;《王谧集》10卷,录1卷;《湛方生集》10卷,录1卷。“另录1卷”和“录1卷”,意思是目录卷数不在总卷数之内,如《刘桢集》总卷数应是“4卷”,加上“另录1卷”,应为5卷。“并目录”意思则是目录卷数在总卷数之内,如《王珣集》总卷数包含了目录在内,应为11卷。据此,这些别集都属于完整一类。依据这两方面统计标准,《隋志》所载唐前别集完整类共计314种。唐初保存完整的314种唐前别集,经过初盛唐百余年时间,这些集子发生了哪些变化呢?这里面又可分四种情况。第一种是继续完整保存,共110种。所谓完整保存,是指将《旧志》与《隋志》比较,二者卷数相同。第二种是亡佚,也就是《旧志》未载的,共59种。第三种是残缺,亦即《旧志》所载卷数少于《隋志》所记卷数,共107种。第四种情况是增补,亦即《旧志》所载卷数多于《隋志》所记卷数,共38种。前三种情况不属于本文研究范围,不予讨论。本文主要分析第四种情况。经笔者统计,38种文集中,《旧志》比《隋志》增加1卷的有《司马迁集》《裴頠集》《牵秀集》《殷琰集》《袁粲集》《宗夬集》《范云集》《何逊集》《萧子云集》《后魏孝文帝集》《后周明帝集》《魏彦深集》;增加2卷的有《杜预集》《徐孝嗣集》《萧子晖集》《谢瑱集》《魏收集》《后周赵王集》及王筠《尚书集》;增加3卷的有《谷永集》《释惠远集》《江奂集》《沈满愿集》《刘令娴集》;增加4卷的有《息夫躬集》《杜笃集》《江革集》《后周滕简王集》;增加5卷的有《晋宣帝集》《柳䛒集》;增加6卷的有《陆倕集》;增加9卷的有《刘之遴后集》《王褒集》;增加11卷的有《曹毗集》《陈后主集》;增加14卷的有《孙放集》《刘逖集》,增加18卷的有《宗懔集》。增补卷数共计159卷。这种情况表明,即便唐初保存完整的唐前别集,其中部分在唐代也被重新整理。增补的唐前别集,其来源主要是通过征集得到了新版本,或者从其他材料中增补了新作品,由此形成新补的别集。

(二)残缺类。判断唐前别集残缺与否的依据主要有两个:一是比较《隋志》著录的唐初见存卷数与“梁有”卷数,如果前者少于后者,即可判定为残缺。二是《隋志》中原注为残缺的,可以肯定为残缺。例如《荀况集》,《隋志》原注“残缺”,显然此书在唐初为残本。按照这样的方法进行统计,可知《隋志》著录唐前别集残缺的共137种。唐前别集残缺类,在唐代的变化同样有四种情况:一是完整,意指《旧志》所载卷数与《隋志》卷数相比没有变化,完整保存了原有残缺状态,共计18种。二是残缺,即《旧志》卷数少于《隋志》卷数,共计17种。三是亡佚,即《隋志》载而《旧志》未载,共计9种。四是增补,即《旧志》卷数多于《隋志》卷数,共计93种。据笔者统计,93种唐初所存的残缺类唐前别集,其增补情况如下:《荀况集》《汉武帝集》等42种各增补1卷;《应劭集》《嵇康集》等12种各增补2卷;《傅毅集》《左思集》等7种各增补3卷;《师丹集》《魏武帝集》等7种各增补4卷;《魏明帝集》《曹毗集》等6种各增补5卷;《郄超集》增补6卷;《陈琳集》《郑鲜之集》各增补7卷;《蔡邕集》《宋武帝集》《荀雍集》《范汪集》各增补8卷;《李虔集》《桓温集》《王俭集》各增补9卷;《何承天集》增补10卷;《周颙集》增补12卷;《傅咸集》《庾冰集》各增补13卷;《雷次宗集》增补14卷;《裴松之集》增补17卷;《王弘集》增补19卷;《卫展集》增补22卷;《傅玄集》增补35卷。共计增补379卷。根据统计,此类别集中《旧志》卷数与《隋志》著录“梁有”卷数相同的有64种,占68.8%。据此,可大致判断其增补的依据是《隋志》所载“梁有”卷数。换言之,唐人对此类别集进行补缺,目标是尽可能还原该书在梁代的原貌。此外27种,又可分两种情况:一是《旧志》著录少于“梁有”卷数。这种情况表明,唐人在增补残缺中,可能因别集的材料未及获得,恢复“梁有”原貌的目标未能实现。二是《旧志》著录不仅多于《隋志》卷数,而且还超出“梁有”卷数。例如,《师丹集》“梁有”3卷,唐初残本1卷,《旧志》著录为5卷,多出“梁有”2卷。《李虔集》《卫展集》《郄超集》《周颙集》也属于这种情况。这表明,在整理过程中可能征集到新版本,或者发现了更多新材料,因此新版本多于“梁有”及唐初的卷数。另外需要特别注意的是,在增补的93种此类别集中,《隋志》记载“梁有”目录者有56种,占60.2%。结合《隋志》记载的“梁有”卷数和“梁有”目录这两种数据,大致可以说,在唐前别集残本补缺过程中,唐人对所补别集虽有一定的选择主观性,但《隋志》所载两种“梁有”数据,起到了客观上的重要导向作用。

(三)亡佚类。判断唐前别集在唐初是否亡佚,主要依据《隋志》记载。例如:“《汉淮南王集》一卷梁二卷”之下,又记载:“又有《贾谊集》四卷,《晁错集》三卷,汉弘农都尉《枚乘集》二卷,录各一卷,亡。”这就表明,《贾谊集》《晁错集》《枚乘集》在唐初已亡佚。此类唐前别集共计472种(笔者按:其中《王韶之集》,《隋志》重复著录为19卷和24卷,或为两种不同版本),在唐代存在两种情况:一是继续亡佚,亦即《隋志》载其“亡”而《旧志》亦无载,共250种。二是重辑,也就是《隋志》载其“亡”而《旧志》不仅载其书名而且还记具体卷数,共222种。据笔者统计,唐初亡佚类唐前别集,《旧志》著录为1卷的有《崔篆集》《左九嫔集》《羊徽集》3种;著录为2卷的有《张敞集》《边韶集》《孔臧集》《韦玄成集》等114种;著录为3卷的有《王修集》《宗岱集》《刘隗集》《殷淳集》等26种;著录为4卷的有《邹湛集》《王深集》等3种;著录为5卷的有《杜邺集》《江惇集》《范启集》《张超集》《皇甫规集》等49种;著录为6卷的有《荀钦明集》1种;著录为7卷的有《沈林子集》《刘瑀集》2种;著录为8卷的有《晋彭城王集》《卫令元集》《褚诠之集》《孔欣集》4种;著录为10卷的有《夏侯淳集》《姚信集》《张虞集》《苏彦集》等14种;著录为15卷的有《刘义宗集》1种;著录为20卷的有《华歆集》《荀勖集》《姚涛之集》3种;著录为24卷的有《王韶之集》1种;著录为60卷的有张融《玉海集》1种。重辑卷数共计917卷。

依据这些数据,可进一步讨论以下问题。一是《旧志》著录唐前别集的来源。唐初亡佚的唐前别集有250种《旧志》未载,可知此类别集在开元毋煚重新著录时,应继续处于亡佚状态。由此也可知,毋煚《古今书录》是对当时国家藏书实际情况的调查记录,而非从《隋志》转抄旧有书目和卷数。如果转抄,这类唐前别集不应遗漏。另外,《旧志》著录的57种亡佚类唐前别集卷数与《隋志》所载“梁有”卷数有差异,其中比“梁有”多的有21种,比“梁有”少的有36种,亦可证《旧志》并非直接转抄《隋志》。二是《旧志》所载重辑的唐前别集,其目录卷数是否计入别集总卷数?唐初已亡佚唐前别集,《旧志》所载卷数与《隋志》相同的有166种,远大于存在差异的57种。据此可知,唐人复原和再造这些唐初亡佚类别集的卷数,主要依据《隋志》相关记载,情况也很复杂。222种已亡佚唐前别集中,《隋志》记载“梁有”目录者有134种(《苏顺集》《郦炎集》各有目录2卷,其他132种各有目录1卷)。这就产生了一个新问题,也就是这些“梁有”目录卷数的别集,在重辑工作完成后,是否另计目录卷数?换言之,毋煚《古今书录》是否把目录的卷数单独计数?从《旧志》记载来看,目录并未单独另计卷数。如《枚乘集》《魏相集》《胡广集》《高彪集》《王逸集》等64种,《隋志》各记为2卷、目录1卷,合计3卷,《旧志》所记均为2卷。《韦诞集》《裴秀集》《刘颂集》等8种,《隋志》各记为3卷、目录1卷,合计4卷,《旧志》著录均为3卷。《袁涣集》《曹羲集》《王弼集》等21种,《隋志》各记为5卷、目录1卷,合计6卷,《旧志》所记均为5卷。《江统集》《嵇含集》等6种别集,《隋志》各记为10卷、目录1卷,合计11卷,《旧志》所记均为10卷。此99种别集,《旧志》所载卷数与《隋志》去除目录1卷后的卷数相同。由此大致可推定,《旧志》所载录的唐前别集卷数,其目录并未单独计算卷数。这与齐梁时期的著录方式大异,应特别注意。

(四)新增类。将《旧志》与《隋志》对比,发现《旧志》新载唐前别集共25种、238卷。详情如下:《刘恢集》5卷、《谢玄集》10卷、《辛昞集》4卷、《郭愔集》5卷、《刘孝威后集》10卷、王筠《中庶子集》10卷、《沈约集略》30卷、《傅昭集》10卷、《袁昂集》20卷、《周兴嗣集》10卷、《梁文帝集》10卷、《薛孝通集》6卷、《魏孝景集》1卷、《后魏明帝集》1卷、《杨休之集》20卷、《王衡集》3卷、《沈不害集》10卷、《顾越集》2卷、《顾览集》5卷、《姚察集》20卷、《殷英童集》30卷、《尹式集》5卷、《虞茂代集》5卷、《刘兴宗集》3卷、《李播集》3卷。这些新增别集,或通过征集而来,或由唐人重新编集而成。据上官仪所撰《为李秘书上祖集表》,可知李元操曾任隋荆州刺史,文名甚盛,其孙李秘书依据唐代国家图书管理制度而献书。此即通过征集、献书等制度获得新的唐前别集之例。

据笔者所建“唐前总集再生产数据库”统计,《隋志》著录的唐前总集共336种,其中保存完整的134种、残缺的16种、亡佚的186种。这些总集在唐代命运并不全同,以下按类别分析。

(一)完整类。据《隋志》记载,唐初保存完整的唐前总集共计134种(原著录135种,其中《毛伯成诗》与别集所载《毛伯成集》重复)。经过百余年时间,这些总集的存在状态有四种情况:一是继续完整保存,共14种。依据是《旧志》与《隋志》著录卷数相同。二是残缺,共19种。依据是《旧志》著录卷数少于《隋志》。三是亡佚,共92种。依据是《隋志》著录但《旧志》未载。四是增补,共9种。依据是《旧志》著录卷数要多于《隋志》卷数。本文主要关注第四种情况,其详情如下:萧该《文选音》由3卷增至10卷,梁昭明太子《古今诗苑英华》由19卷增至20卷,《齐释奠会诗》由11卷增至20卷,徐伯阳《文会诗》(《旧志》记为《文会诗集》)由3卷增至4卷,刘楷《设论集》由2卷增至3卷,《梁武帝制旨连珠》(《旧志》记为《制旨连珠》)由10卷增至11卷,李德林《霸朝集》(《旧志》记为《霸朝杂集》)由3卷增至5卷,《范宁启事》由3卷增至10卷,袁淑《诽谐文》(《旧志》记为《俳谐文》)由10卷增至15卷。合计9种、增补34卷。

(二)残缺类。唐初残缺的唐前总集共16种,在唐代存在状态亦有四种情况:一是完整保存唐初残缺情况,亦即与唐初卷数相同者,共1种。二是亡佚,亦即《隋志》载录而《旧志》未载的,共7种。三是残缺更甚的,亦即《旧志》卷数少于《隋志》的,共2种。四是增补,亦即《旧志》卷数多于《隋志》的,共6种。详情如下:《皇德瑞应赋颂》由1卷增至10卷,《诗英》由9卷增至10卷,《七林》由10卷增至12卷,《集苑》由45卷增至60卷,《集林》由181卷增至200卷,《众贤诫集》由10卷增至15卷。共计增补51卷。此类唐前总集,《隋志》大多著录了“梁有”卷数,比较《旧志》与“梁有”卷数,二者大多相同,可知增补依据来源于《隋志》著录的“梁有”卷数。

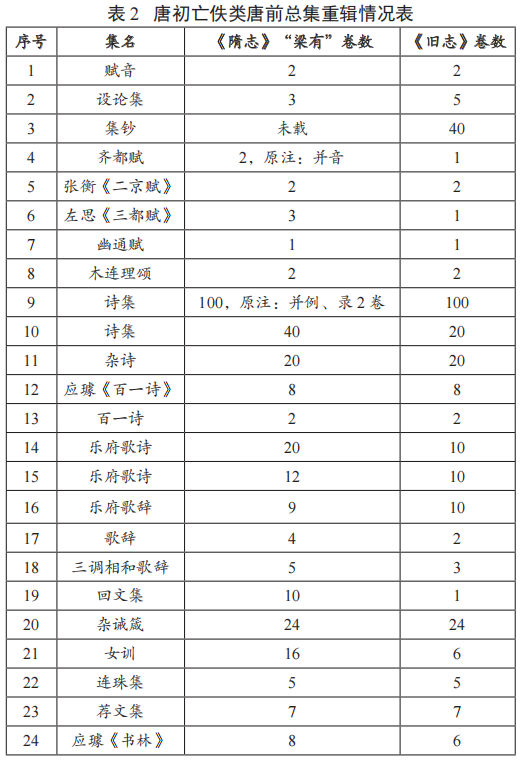

(三)亡佚类。《隋志》著录唐初亡佚的唐前总集共186种(原著录188种,其中《颂集》《木连理颂》重复著录)。亡佚类总集在唐代的存在状态有两种情况:一是继续亡佚,亦即《隋志》载其“亡”而《旧志》亦未著录者,共162种。二是重辑,也就是《隋志》载其“亡”而《旧志》著录者,共24种,详情如表2所示,表中《旧志》著录卷数,实际上就是重辑的卷数,因为这些总集唐初已亡佚。经统计,重辑的唐前总集共24种、288卷。比较《旧志》与《隋志》“梁有”卷数,可知重辑亡佚类唐前总集,是以力图恢复和还原“梁有”原貌为目标的。

(四)新增类。《隋志》未载而《旧志》著录的总集共44种,去除唐人所编,共得新增唐前总集27种、1135卷,包括庾自直《类文》377卷,司马相如《上林赋》1卷,曹大家注《幽通赋》1卷,张衡《二京赋》2卷,左思《三都赋》3卷,《诸郡碑》166卷,殷仲堪《杂论》95卷,《七国叙赞》10卷,《吴国先贤赞论》3卷,贺氏《会稽先贤赞》4卷,贺氏《会稽太守像赞》3卷,孙夫人《列女传叙赞》1卷,《梁中书表集》250卷,释僧祐《弘明集》14卷,颜竣《妇人诗集》2卷,江邃《文释》10卷,伏滔、袁豹、谢灵运等《晋元氏宴会游集》4卷,《元嘉宴会游山诗集》5卷,颜延之《元嘉西池宴会诗集》3卷,宋明帝《诗集新撰》30卷,颜竣《诗例录》2卷,《诗林英选》11卷,虞绰等《类集》113卷,《词英》8卷,《汉魏吴晋鼓吹曲》4卷,荀勖《太乐杂歌词》3卷,谢灵运《新撰录乐府集》11卷。

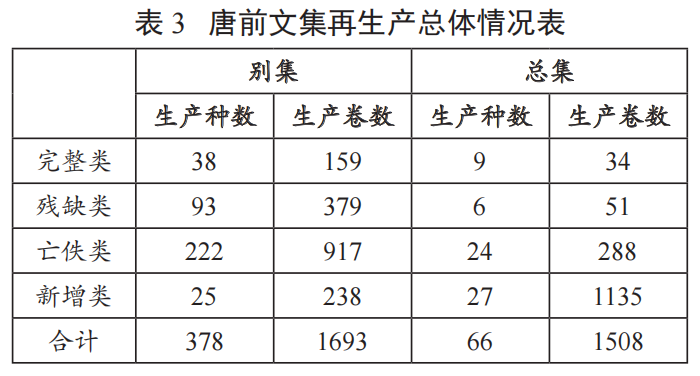

综合以上数据,可获得唐前文集再生产的总体情况,如表3所示。由此可知,到开元毋煚等著录时,唐前别集有378种被再生产,共计新增1693卷;总集有66种被再生产,共计新增1508卷。二者合计444种、3201卷。依据这些数据,可进一步讨论以下问题。

其一,不同类别文集的再生产方式。《隋志》著录唐前文集,对不同状态的文集分别采用了不同处理方式,目的是尽可能完整保存当时书籍的实际情况。其分类主要依据唐初见存书目录与唐前书目比对的结果,由此形成完整保存、残缺、亡佚三大类别。唐人在整理唐前书籍遗产的同时,又以购募等方式向民间和私人征集书籍。这样一来,国家书库中的书籍日益丰富。这两种准备工作为唐前文集再生产提供了充分条件。在再生产过程中,依据《隋志》载录唐前文集的三种状态,分别采用了与之相应的三种不同的生产方式。完整保存的唐前文集,按理说并无再生产的必要。之所以再加工,无外乎两种情况:一是发现了新文集,其内容更完备,因此重新收藏,或增补新集有而旧集无的内容,并采用“过录”方式,编成新书。二是《隋志》著录的完整保存类文集,大多无“梁有”情况的记载。因无“梁有”记载,我们在归类时也将其归为完整一类,从便于统计的角度看,当然合理。但《隋志》中“梁有”的记载依据梁时目录书而来,这些目录书并未完整保存下来。正如《隋志》序文所言,武德五年(622)司农少卿宋遵贵受命载书西上,“行经底柱,多被漂没,其所存者,十不一二。其《目录》亦为所渐濡,时有残缺”。所以,《隋志》中只有部分书籍著录了“梁有”情况,一些未载“梁有”情况者,实际“梁有”卷数可能多于唐初见存卷数。也就是说,《隋志》著录的唐前文集完整类,或许部分并不完整。从这个角度看,发现新文集或新材料,是完整类文集据以再生产的主要原因。总体看,这一类相对较少,别集只有38种、159卷,总集更少,仅9种、34卷,这与我们的分析是一致的。残缺类辑补的情况相对于完整类更复杂一些,主要有两个原因:一是通过辑补复原的原貌问题。如上所述,残缺类同样存在《隋志》未载“梁有”的情况。如果《隋志》记载了“梁有”卷数,当然可以作为恢复原貌的依据,若无“梁有”记载,则无所依凭,只能根据收集到的新材料来处理。二是增补的材料来源问题。要补足残缺,最理想状态是既有原书目录作为搜集线索,同时又有可靠材料来源。但事实上,大多情况下只能依据所能找到的材料来补充。相对于完整类的增补而言,残缺类辑补的工作量要大得多。但工作难度最大的是重辑亡佚类文集。这是因为大多情况下,《隋志》所载亡佚类文集,仅记载了“梁有”卷数,而未载“梁有”目录,重辑者只能依据搜集到的材料重编。

其二,再生产文集的版本性质。应特别注意的是,从版本学角度看,上述三种不同再生产方式决定了三大类再生产文集不同的版本性质。增补的完整类文集总体上保存了原有版本。辑补的残缺类文集部分保存了原有信息,补充的内容与原版本之间存在一定差异,属于半新半旧的版本。重辑的文集是新生产的,再造了一个全新的版本,与原版本之间除卷数相同外,其他内容多不相同。三种情况中都可能存在新征集的文集,同样属于新版本。这在以往研究中未被重视,因此有必要特别指出。

其三,唐前总集与别集关系。总集与别集关系非常复杂,这里只讨论在再生产过程中唐前总集与唐前别集之间的关系。其总体关系可以说是互为材料来源。从别集角度看,除征集到新集子外,无论完整类、残缺类,还是重辑类,其增补的材料来源主要是唐前总集。唐前总集通行的编纂体例,是以文体作为类别,每种文体之下再按时序排列不同作家的作品。因此,可以某个作家为搜集对象,从不同总集中辑出其作品。一般来说,利用的总集越多则搜集的作品数量就越大。唐前别集中残缺类的补充、亡佚类的重辑,大多采用此种方法。此外,唐前类书和史书中,也保存了不少作家的作品。将这些搜集到的作品,按照一般通行的文体类别重新排列,则大致可还原或补充完成一部新的别集。总集辑补的材料来源主要是别集和其他总集,当然也包括类书和史书。应当注意,别集的辑补可以在没有原有目录的情况下进行,因为可依据搜集的材料按通行体例重新排列,而总集若无原有目录,则无法还原,这是因为若还原某部总集,必须首先了解该书的性质。《隋志》著录总集,遵循先总再分原则,也就是先著录包含各类文体的总集,从挚虞《文章流别集》至姚察《文章始》,均属此类,以下再依次按照赋、诗、乐府、箴、铭、诫、赞、七、碑、论、连珠、诏、表、启、书、策等文体次序著录其他总集。因此,若未知总集性质,则辑佚工作无法开展。

其四,文集再生产的选择性。选择哪些文集进行再加工和再生产,当然受限于《隋志》著录的原有卷数和目录,以及当时能够找到的辑补材料等客观条件。但若客观条件都具备,是否一定都会补充、辑佚呢?从《隋志》与《旧志》对比可以看到,即使客观条件成熟,选择哪些文集还是有很大的主观性。例如,唐前残缺类别集137种,被选择补充的只93种。亡佚类别集472种,只重辑了222种。残缺类总集共16种,被选择重新增补的仅6种。亡佚类总集共186种,被选择重辑的仅24种。这种选择看似不经意,实则是有意识的。这种有意识的行为,对于唐初残缺类文集和亡佚类文集的意义特别重要,因为增补和重辑行为,不仅延续了这些文集的生命,而且一定程度上使其获得经典地位。未被选择补充的残缺类文集,其生命力逐渐萎缩。未被重辑的亡佚类文集,因失去生命力而终止于唐初,仅在《隋志》中留下一个符号。例如,被再生产的唐前别集共379种,按时代划分,其中战国楚1种、西汉17种(含王莽时期2种)、东汉40种、三国魏33种、蜀2种、吴7种、两晋185种、宋42种、南齐6种、梁20种、陈5种、前凉1种、北魏4种、北齐3种、北周6种、隋7种。从这些数据来看,主观选择是很明显的,无论地域还是时代,都体现了魏徵在《隋书·文学传序》中提出的文学理想,亦即合南北文学之长而臻于“文质斌斌,尽善尽美”。魏徵虽从地域论文学理想,实际上也包含了时代因素,因为不同地域各有其文学传统,这一点也体现唐前文集整理中。例如,辑补的东汉文集共42种,其中王隆、王逸、郦炎、侯瑾、张超、傅毅、边韶、祢衡、苏顺、赵壹、张升、黄香、崔琦等13人都入《后汉书·文苑传》,占比高达32.5%。可见,选择哪些文集进行补充和重辑,历史传统是一个非常重要的考虑因素。辑补和新增的总集,同样也具有选择的主观性。重辑类和新增类总集,整体倾向于唐前乐府诗、集会诗、诗歌选本、先贤赞等书籍。如唐前集会诗集,辑补和新增的有《晋元氏宴会游集》《元嘉宴会游山诗集》《元嘉西池宴会诗集》《齐释奠会诗集》《文会诗集》等,可见唐人对唐前集会诗集特别关注,这与初盛唐宫廷诗歌集会活动频繁不无关系。

其五,唐人新编总集的材料来源。《旧志》总集类,除著录《隋志》记载的唐前总集外,还记载了唐人新编总集,如《集古今帝王正位文章》50卷、康明贞《词苑丽则》20卷、许敬宗《芳林要览》300卷、许敬宗《文馆词林》1000卷、许敬宗《丽正文苑》20卷、刘孝孙《古今类序诗苑》30卷、郭瑜《古今诗类聚》79卷、刘允济《金门待诏集》10卷,以及温彦博《古今诏集》30卷、李义府《古今诏集》100卷、薛尧《圣朝诏集》30卷等。这些新编总集的材料来源,除唐人新著之外,主要是唐前总集和别集。因此可以说,再生产的唐前文集,为唐人新编总集提供了重要材料来源。

前贤从文献学史等角度,提供了唐人整理唐前文化遗产的线索,但具体整理了哪些文集,又是如何实际操作的,则多未详。本文通过提取《隋志》《旧志》记载的书籍信息,并将其转换成可编辑和统计的结构化数据库,梳理了唐前文集在初盛唐再生产的事实和过程,可改变以往对此问题笼统模糊的论述。基于这样的事实,可以进一步讨论书籍史研究方法。从方法论上讲,以往书籍史研究主要运用文本学和文学社会学等理论,侧重于书写技术、书籍形态、藏书史,以及从知识史角度展开的阅读史、社会史和文化史等研究,较少从书籍制度切入。事实上,中国古代书籍制度对书籍发展史产生重要作用。这一点,晚清一些有识之士已有关注。例如,阮元等人整理《十三经注疏》时曾对古代书册制度有所讨论,并命汪继培、徐养原撰《周代书册制度考》,金鹗撰《汉唐以来书籍制度考》等文章。此后,王国维、叶德辉、马衡、俞士镇、李景新、余嘉锡、李耀南等继有论述,但他们研究的书籍制度偏重于书籍形态,主要与书写技术、文字载体、装帧设计等有关。书籍形制固然也属于制度范畴,但从国家行为角度看,其涵义更应偏重于书籍管理机构及其运作机制等方面。以往对中国古代书籍机构研究较多,但在具体运作机制方面关注较少。从这一角度,本文在以下三个方面提供了积极思考。

一是对目录文本的数据提取。本文对《隋志》《旧志》文本隐含信息进行提取,形成了可供编辑、统计的结构化数据库,是进入唐前文集再生产研究的重要基础。这种从文本到数据的方法,不仅有助于对《隋志》著录信息的解读,也便于将《隋志》与《旧志》对比,从而获得更具深度的书籍信息。

二是“活”的书籍制度史观念。制度本身是流动的,是“活”的,这就要求研究者不仅要重视制度的文本规定,而且还要关注其实际表现,关注影响其活动的诸多因素。书籍制度同样如此。《隋志》著录者本身已展示了“活”的观念,不仅著录见存书,而且对“梁有”情况也做了调查和记载,为后人整理和研究这些书籍提供了重要依据。《旧志》看似只记载了一个时段书籍见存的横截面,但其中对《隋志》一些缺失信息的补充,如考证文集作者等,实际上也隐含了著录者“活”的意识。因此,从“活”的制度史观念切入,扬弃以往静态研究,将《旧志》与《隋志》联系起来并加以比较,则能重构唐前文集在唐代活动的具体状态。

三是文献生态观念。所谓文献生态,意思是各种文献在历史时期并非孤立,而同其他文献产生多层次关联。文中讨论唐前别集不同时期的存在状态,将其分为完整、残缺、亡佚、新增四种类型,以及这些文集在唐代的亡、缺、补、辑过程,蕴含了文献生态观念。事实上唐代亦如此,如《旧唐书·许敬宗传》:“自贞观已来,朝廷所修《五代史》及《晋书》《东殿新书》《西域图志》《文思博要》《文馆词林》《累璧》《瑶山玉彩》《姓氏录》《新礼》,皆总知其事。”这里面涉及史书、新编总集、类书等,看似各属不同文献部类,却有非常密切的内在联系。许敬宗主持新修了不同类别的书籍,其材料来源虽很复杂,但从唐前文集中取材,则是可以肯定的。因此,文献生态是研究书籍史非常重要的一种观念。