任悦|举重若轻——读《失焦记:关于照相馆和纸上人》

依照达盖尔发明的银版摄影术,一张在充足自然光源下拍摄的照片,大约需要30秒的曝光时间。为了获得清晰画面,被拍摄对象在30秒时间里是不能有丝毫移动的。当时欧洲还有一种摄影辅助器材:头部固定支架。图中所示的这样一种金属支架,藏在从镜头中看不见的被摄影者的背后,提供了一个固定支点,支撑着人物的头部不移动。 马良收藏

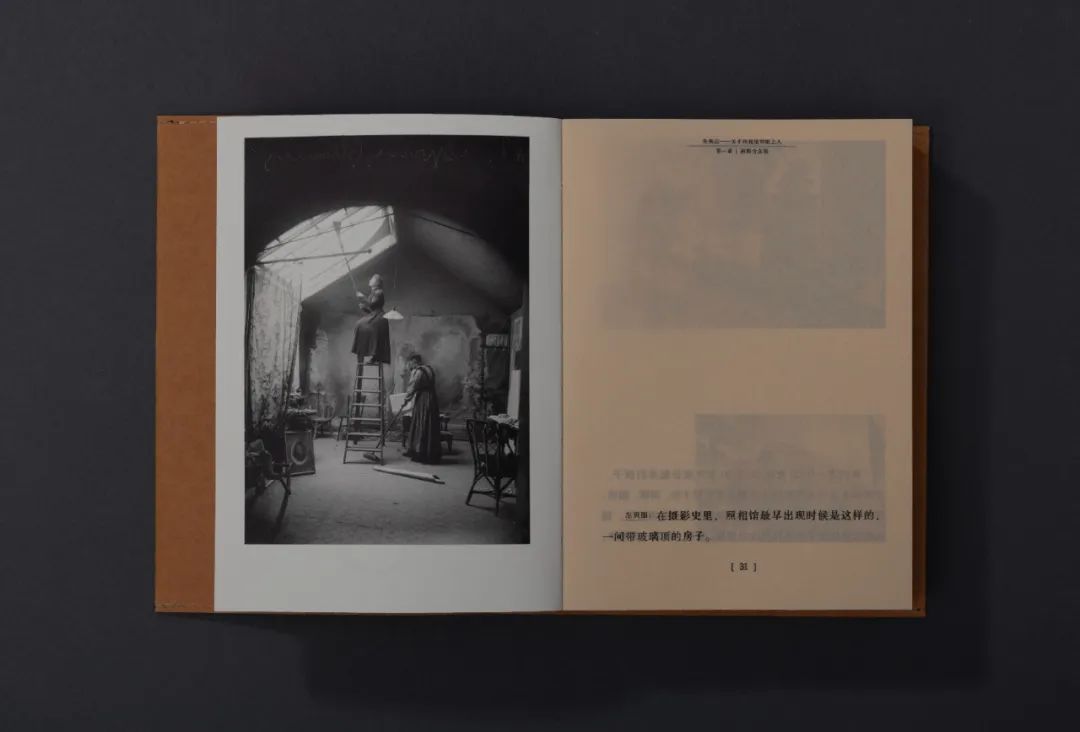

在摄影史里,照相馆最早出现时候是这样的,一间带玻璃顶的房子。马良收藏

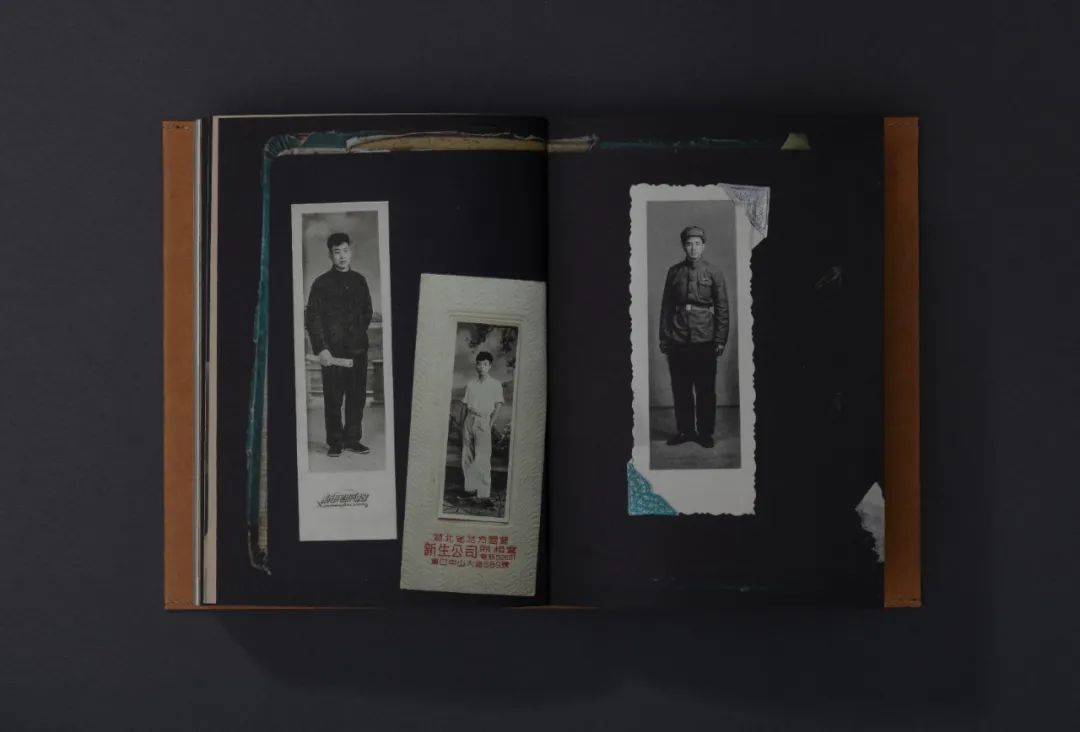

马良对老照片的收藏开始于2000年前后,从他在访谈中所提及的缘起来看,这显然是一次无心插柳之举。做广告片美术指导期间,为一位导演所拍摄的老上海故事置景,马良在旧货市场买了大概200张照片,影片人物造型也就据此为参照。这批照片成为马良的“原始积累”。

摄影术发明至今不到两百年,但人们却习惯用“老”来形容一切稍有年头的照片,“老照片”似乎有着某种不言而明的共同意义。1996年,山东画报出版社的《老照片》系列丛书发刊,在其征集要求中,为老照片界定了一个并不太长的时间20年之前的照片。科学的描述无法规约老照片的情感属性,丛书策划人汪家明在最后一页撰写了一篇小文,谈及《老照片》的诞生,他说:“好比一个人到了老年,总喜欢回头看看走过的足迹......收集掉落的一切,进行崭新的排列”。

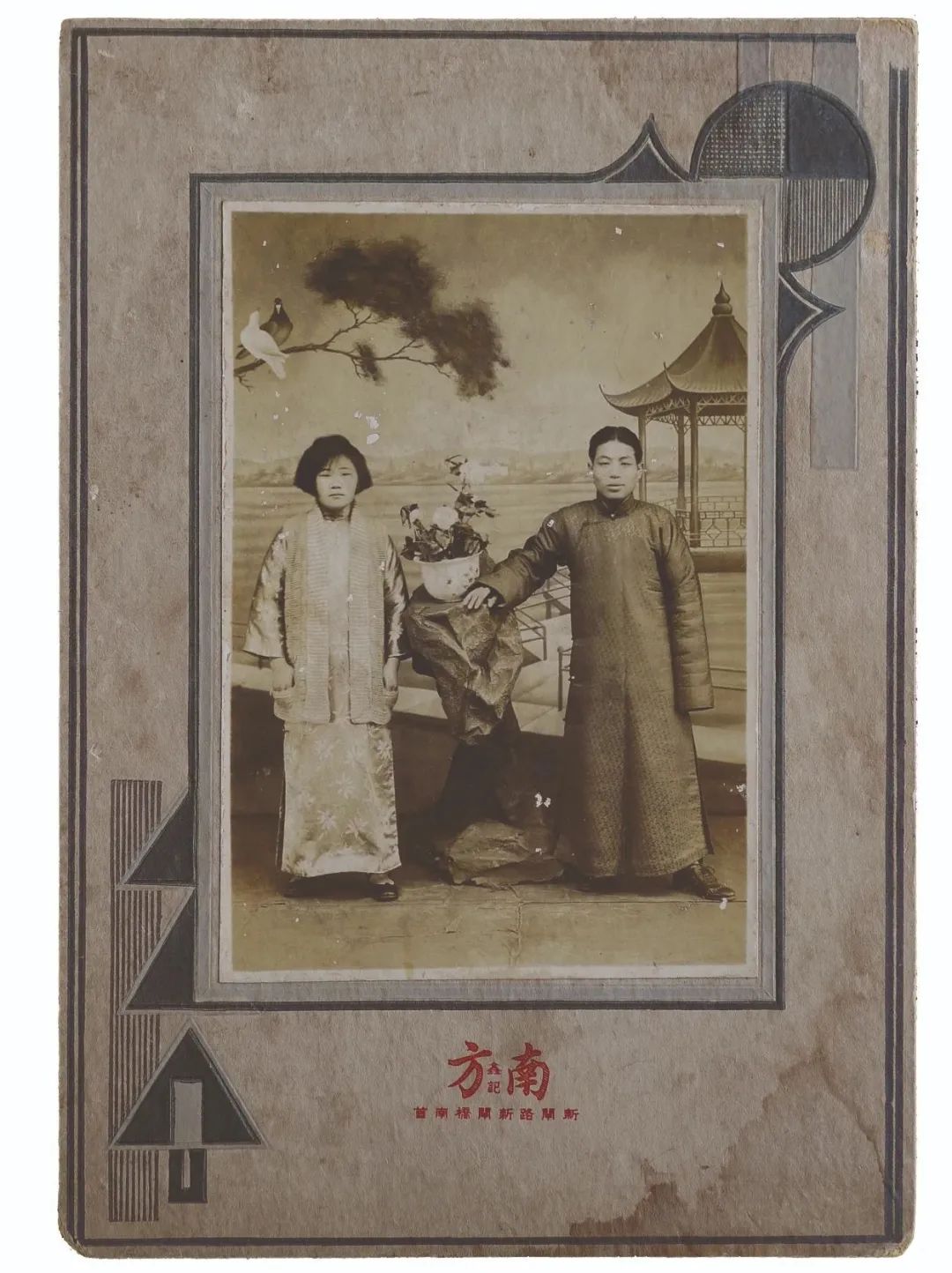

这张南方鑫记照相馆的情侣合影中,虽然两人站姿僵硬, 甚至没好意思站在一块儿,可是,背景画面上有连理枝和比翼鸟,明显是专门为情侣合影而定制的背景布。马良收藏

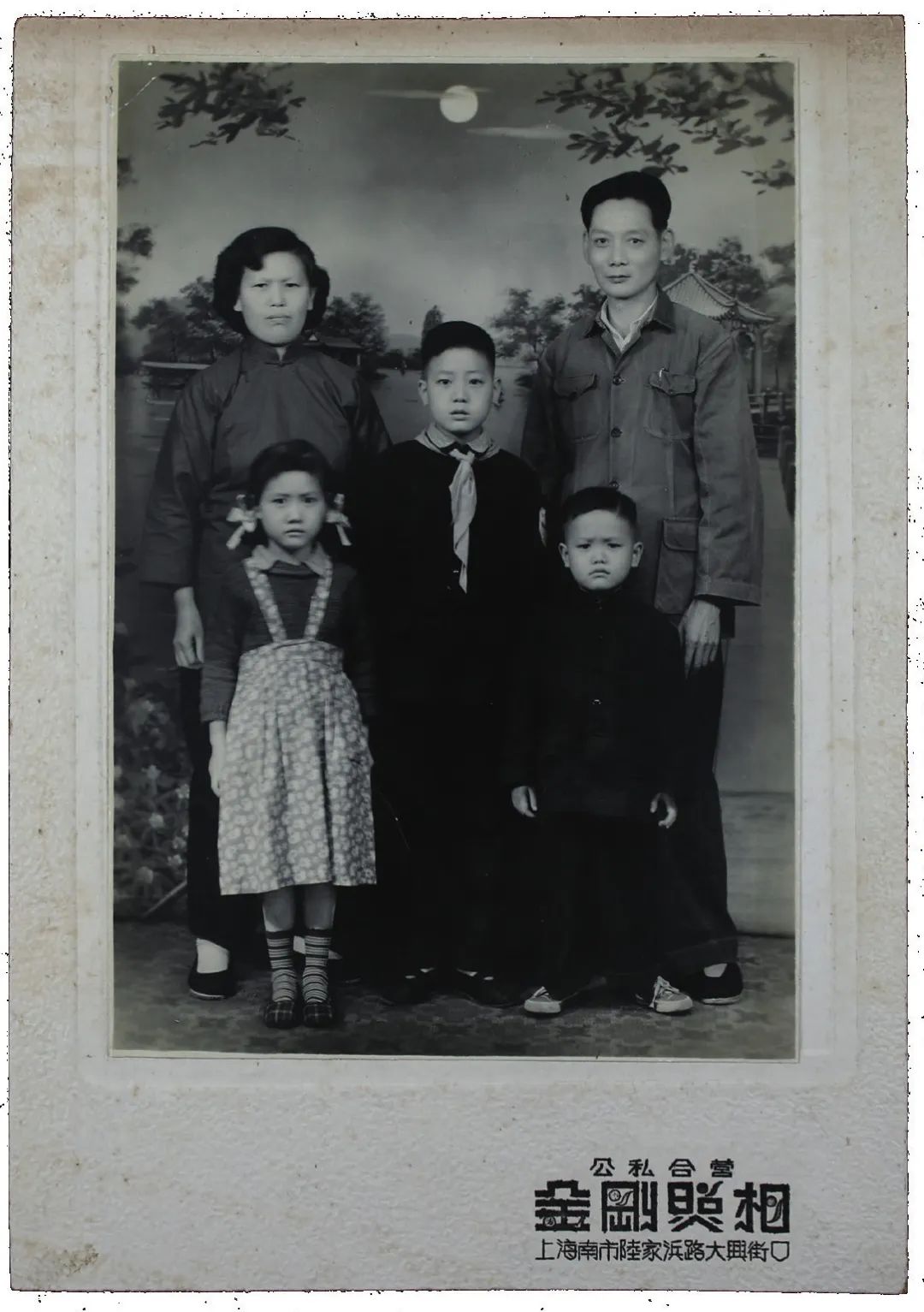

新中国成立后,公私合营改造的时代持续了12年。1954年,中央人民政府政务院通过《公私合营工业企业暂行条例》,至1966年公私合营企业全部转变为全民所有制。图为在此期间,上海陆家浜路上的金刚照相馆拍摄的家庭合影。 马良收藏

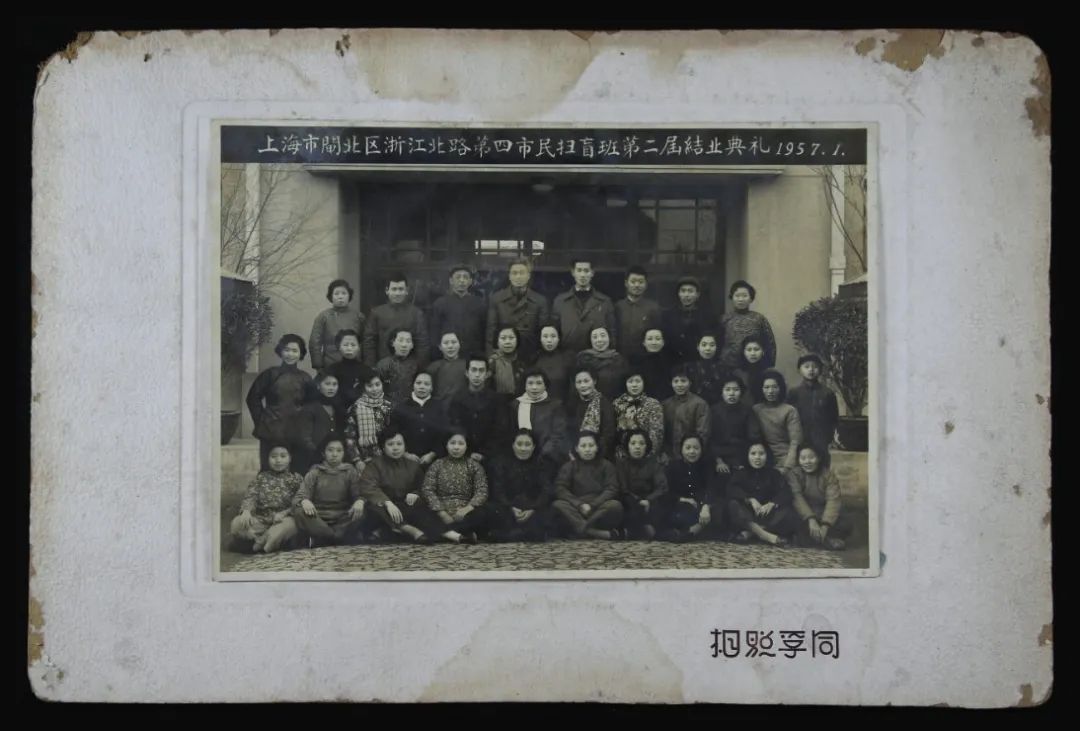

1957年拍摄于上海同孚照相馆,“市民扫盲班”的结业典礼纪念照。

老照片让人诧异和忧伤,因为它是一种离散的碎片;更重要的是,这种碎片有生命感,是从某个生命体身上抖落。“老”是一种生命的形容,用“老”来修饰照片反映了人们潜意识里将照片视为活的生命的心态。所有的生命都不得不屈从于时间的作用,所谓物是人非,曾经作用其中的权力与名望都不作数了,照片亦是如此。

带有民间色彩,脱离原有时空的限制,需要重新对其进行追溯和阐释,这成为老照片的公有意义。它是一种烫手的碎片,关于老照片的读解,触发了时间的开关,尤其是那些匿名照片,人们往往会小心翼翼地在其四周行动,文字写于边框之外,进入其中显得艰难而又冒犯。汪家明谈及老照片,回忆是一种过滤器,追寻的是美好的感觉。只是,谁还会记得这些美好背后所付出的代价?

家庭相册中的夫妻合影照 马良收藏

2015年,在广东汕头记录的一家照相馆的橱窗,如同一方凝固了时间的魔盒。马良摄影

马良的老照片收藏并未止步于“藏”。2008年,利用从兰州和西宁旧货市场购买的上千张证件照片,他创作了《白色上的白色》。这些证件照拍 摄于20世纪五六十年代,它们被放到白色的医用托盘里。根据对照片中人的想象,马良辅以一些小小的道具:砂糖、满天星、鱼骨。这让人想到他接下来的更为大型的创作《移动照相馆》。从2012年开始,他把货车改造成移动影室,穿行35个城市,为1600人拍摄照片,他的移动照相馆有传统照相馆的仪式感,同时又成为一个造梦空间。从这个时候开始,他对老照片的探索已经进入了一种新的观察。一方面是他的创作具有了公共艺术的特 点,摄影师的行为在公共场域产生回响,他去除了老照片的匿名性质,让人们去和影像产生真实的关联,并用影像来佐证自我。2018年开始的《青梅竹马照相馆》是移动照相馆的一个承继,把行为转移到数字空间里。他在社交媒体上发起征集,仿佛 是一个有求必应的魔法师,120余对夫妻或情侣的童年照片,被他用软件合成并制作成GIF动画。另一方面,马良对老照片的关注从其普遍意义而细化到“照相馆”空间里的诸现象。事实上,他抓住了摄影诞生之后,和日常生活发生密切关系的一个关键的场域,这一发现就体现在《失焦记:关于照相馆和纸上人》(上海人民美术出版社,2024年8月)这部书的写作中。

在西方,老照片也是文化艺术领域关注的对象。由于摄影起源于西方,有着庞大的数量,又基于其档案整理的相对完善,以老照片为文本所展开的相关研究有较为丰富的维度。如民间性,观察凡人话语如何与主流文化抗衡,隐没,浮现;如家庭影像,如何再现家庭关系,看它如何构建家庭神话,强化或瓦解家庭秩序;如摄影研究,关注其中的快照风格和美学,以及对摄影主题的拓展。在这其中,照相馆的研究主要是在19世纪的古典工艺时期,因为1888年柯达体系建立并成熟之后,西方发达国家所谓的“老照片”都转移到了家庭和个体的场域。近些年,一些照相馆师傅被西方发掘,他们主要都在第三世界国家,比如黎巴嫩赛达的照相馆师傅哈舍曼·埃尔·马丹尼(Hashem El Madani),20世纪50至70年代,当地几乎90%的居民肖像都是由他操刀。马里首都巴马科的照相馆师傅塞义窦·凯塔 (Seydou Keita), 在20世纪40至60年代,全城只有4个照相馆师傅,他是最受欢迎的。加纳的照相馆师傅菲利普·柯万米·阿帕雅(Philip Kwame Apagya),他的照相馆1982年开业。一些文化命题在其中显现出来,如照相馆布景中的殖民主义和消费主义。塞义窦·凯塔为了满足客户对欧洲尤其是法国风格的迷恋,准备了西装、领带、鞋子、水笔、假花、电话;菲利普·柯万米·阿帕雅的照相馆有现代化的厨房、冰箱,以及带有彩电的客厅。这些照相馆师傅成为关注对象,也是作为一种猎奇的对象。照相馆摄影其实最为本土,但基于地方立场的发掘却并不多。幸好,这些年中国出现了仝冰雪、晋永权、杨威等人对此进行的研究。

兰州某照相馆里的一位女士(右一),马良搜集到这位女士大半生的生活照。图为她和她两位小姐妹的合影。马良收藏

在这张照片的背面写着这几行字:“从上海来到广州,顺便又转到佛山,想看看祖庙古迹,啥人晓得勿准进,只好照个斜楼角,遥寄兰州三舅父 / 母。”大时代里一个无关紧要的小故事,几句上海闲话勾勒得生动苍凉,和照片里汉白玉雕栏上那些墨笔大字一样。 马良收藏

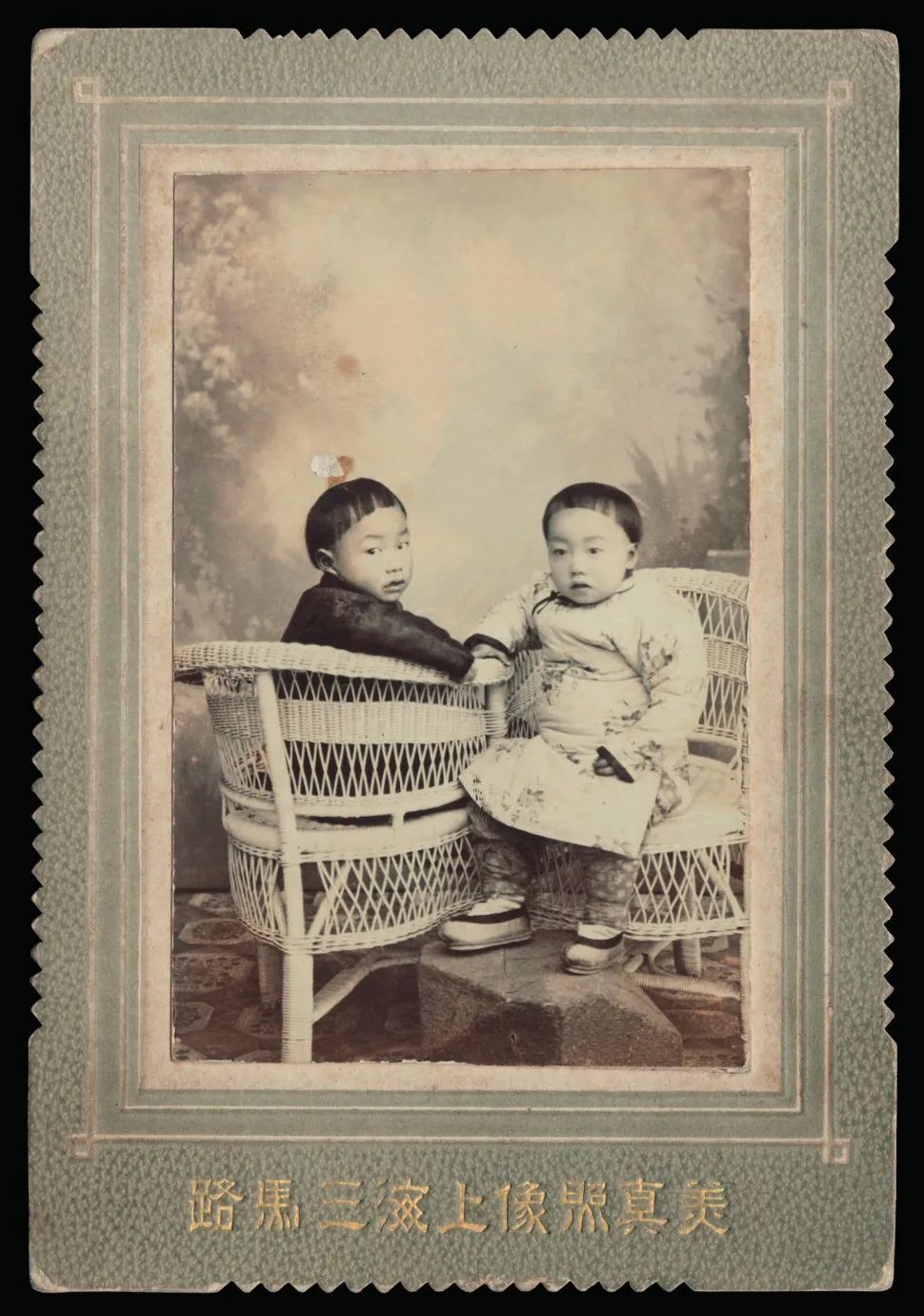

《失焦记》是马良对其收藏的中国不同时期 (时间跨度大约是从晚清到20世纪70年代)不同 照相馆作品的读解,我们仿佛能看到他的视线扫过照片表面,在人们所忽视的地方突然停顿、聚焦。他对道具和布景有特殊的关注,这可能由于他本人就曾亲手参与过制作。他会发现有公司专为照相馆制作道具:“S”形藤椅、琴凳式沙发、萨沃纳罗拉扶手椅、瓦西里钢管椅、完全中式布景的环境中突兀地出现一个咖啡杯......这些无不体现在从民国时期具有装饰主义美学风格的布景画到新中国成立初期全中国照相馆里都有北京风格的背景画中。他关注纸上人的妆容和打扮,从“抹额”到发髻,他关注苏式格子连衣裙、戏装、军装。凡此种种,他提及的都是属于中国本土的文化现象。

照相馆是一个文化空间,从场景设计、灯光、顾客(也是某种程度上的 演员),到照相馆经营风格的设定,再到相片制作装裱的整个流程,还有所谓的周边文化产品如明信片、相册等,每一个环节都和一时一地的政治、经济和文化体制相关联,呈现独特的面貌。可能今天的数字文化也有如此的景观,但照相馆具有物质文化属性,这也是马良书写中所侧重的,也是我看到的在这方面写得最透彻的一点。他认为物质上都沉淀着人的痕迹,例如,在一张清末照片中,他解读出:女士双眼、咽喉以及下腹部布满针眼,恐怕是有人在“扎小人”。

我们在老照片中经常可见制式道具,说明当时已经有为照相馆提供道具的专门商户。图中的这件“S”形藤椅, 人物正背而坐,让双人肖像产生了独特的形式感。照片由收藏家杨威提供

民国时期在照相馆里流 行的一种拍照片的形式 ――“二我图”,就是用半遮盖镜头的方式手工完成的两次曝光摄影法。“二我图”也被称为“分身照”。马良收藏

民国时期天津的一位邮政官员钟器(上图) 及他与朋友的合影。钟器擅书法,长于金石篆刻,马良收藏了他一生大部分的照片,其中重要的照片上都有他的亲笔手书,字体骨骼清奇,布局也颇有章法。马良收藏

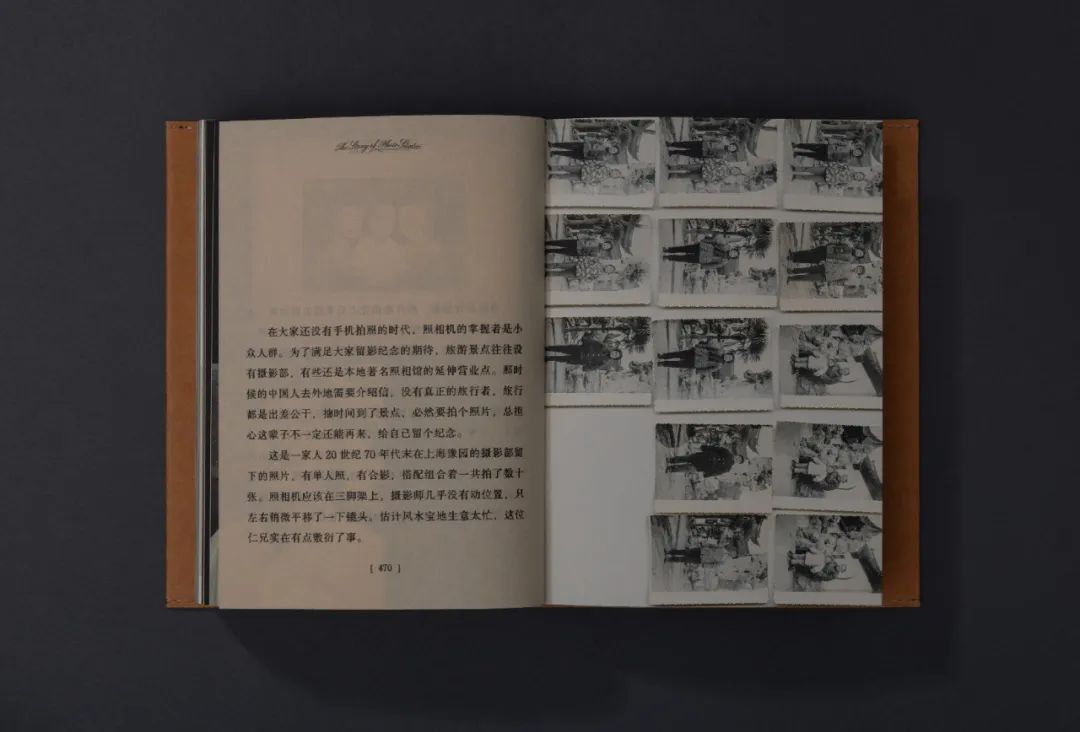

也正是因此,这本书装帧设计也在物质性上呼应着其中的内容。由“中国·最美的书”奖获得者潘焰荣担当整体设计,整本书如同牛皮纸包裹的一捆手札,隐喻着我们即将要和作者展开一次对话。它的开本特别适合捧在手里阅读,内页用了不同的纸张,写有文字的纸张是轻薄的,印有照片的纸稍微硬一点,这让每一次翻阅都有一种脆弱和结实交替出现的感觉;更有意味的是,文字透过纸张会和照片重叠起来。

我们可以将这本书视为图文书。或可以说,这本书的装帧设计和图文互动让我们看到了中国图文书出版的升级。

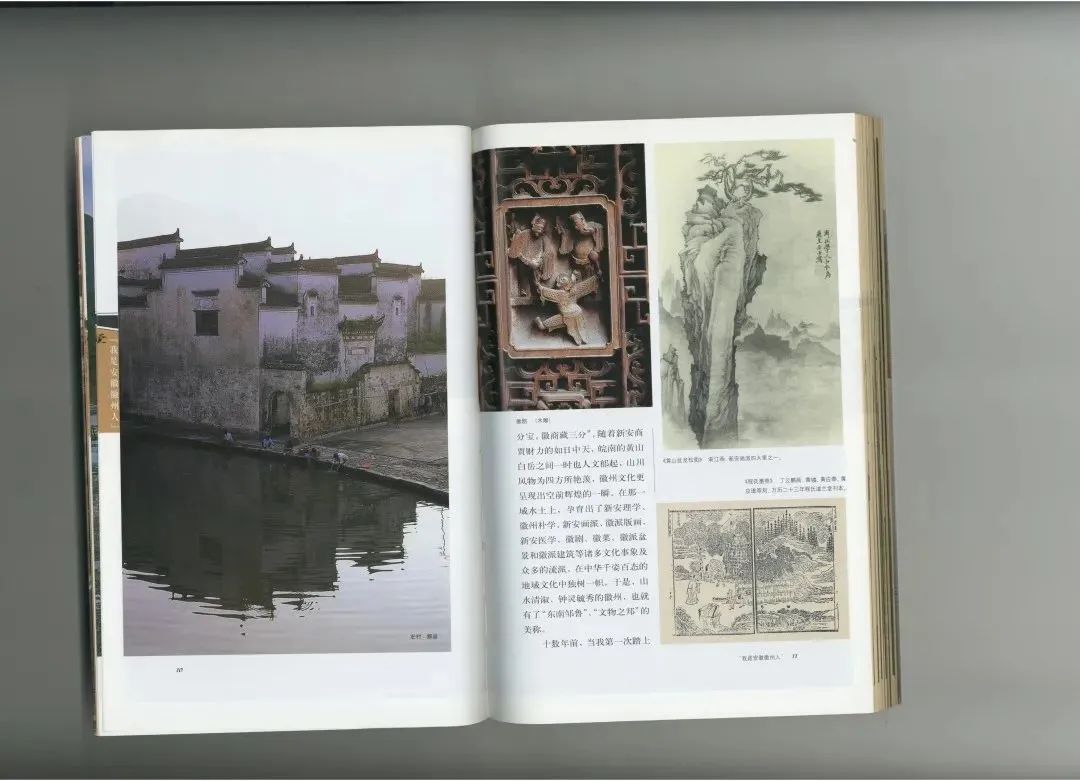

1990年代,中国的图书出版领域出现了一股图文书的热潮。其中有几个代表案例,一个是山东画报出版社的《图片中国百年史》(1995年)以及《老照片》(1996年),它们的成功引发了随后的老照片出版热潮,各种以老照片为主题的书籍纷至沓来。人文学者陈平原曾指出:“各书流品不一,但都不再局 限于摄影艺术的欣赏,而是试图用图像解说历史。而这俨然成为一种新的出版 时尚。” 再一现象是中国文史出版社的《黑镜头》(1、2册,1998年),借 助西方战争灾难新闻摄影报道给中国受众带来的极强视觉刺激,其乘胜追击,之后三个月又推出五六辑。有评论指出,黑镜头走得太快太急,质量下降,内容选取从揭黑向猎奇转向。最后一个案例是三联书店出版社的“乡土中国”系列(1999年)。陈平原指出,这套书的难得之处是,将学者的田野考察与摄影家的审美眼光相结合,图文融合在内容生产之时就开始了。

图文书的出现源于图文混排在印刷技术上的实现。陈平原回忆,在1980年代,想在书籍中穿插几张图像,还是很费事的。历史学者姜鸣提到,铅字排版在1980年代逐渐退出历史舞台,但照片制锌版在凸版纸上印刷效果很差,当时书籍正文很少用插图。一直到1990年代初期,电脑照排技术推广之后,报纸上的照片质量大大提高了,但书籍中随文跟图的做法没有随之流行,原因仍然卡在印刷技术上。姜鸣1995年在三联书店出版的《中国近代海军史事日志》,责任编辑是把菲林照片一张张地剪裁粘贴到书中,“这么大的开本,这么多的插图,这在当时是从未见过的。”

《图片中国百年史(上下)》,张筱强,刘德喜,李德锋 等编撰,山东画报出版社,1998年12月

《老照片(第一辑)》,冯克力 主编,山东画报出版社,2002年06月

三联书店“乡土中国”系列,《徽州》之“我是安徽徽州人”,王振忠 文,李玉祥 摄影,2000年

视觉传播的发展紧密地依靠着技术的进步,同时带来新的文化生产,发生于20世纪末的中国 图文书出版奇观,视觉文化对消费者实施着所见即所有的承诺与诱惑。杨小彦在其和刘禾、李陀的对谈中提到,这种现象背后的推手是传媒资本主义和消费社会,这都是市场选择的结果,旨在向读者提供视觉刺激。曾军、陈瑜更是对由出版商生造出的“读图时代”这一概念在学界的流行进行了尖锐的批评。在其看来,这是一个伪命题,当时的图文书更多是跟风和粗制滥造,作为知识与文化传承的精英文化仍以“读文”为主,并且没有纯粹的读图,视觉所接收的信息都是多媒体。

当年学者们在讨论中所指出的图文书背后的真问题“图文结合”“图文互动”,在大部分图文书中都并未解决,甚至没有被关注到。今天,读图时代被转化成视频时代,潜在其中的仍然还是这些问题。

人们忽视这个问题,因为没有太多人会真正去“读”图,读者不过是匆忙地将其视为某种装饰和佐证。也没有太多作者会“说图”,用语言谈论图像是极其困难的。这些问题被一直搁置,我们所能见到的最好的方式不过是让两者泾渭分明。

《失焦记:关于照相馆和纸上人》 ,马良 著 ,上海人民美术出版社,2024年8月 图片由潘焰荣提供

这些问题我们还可以长篇大论下去,但抽象的谈论于事无补。这篇文章名为“举重若轻”,因为在《失焦记》中我看到一种不刻意但却相当具有启发性的解决方案。轻,我指的是承载文字所使用的轻型纸,在一本印刷读物的线性浏览中,我们由此体验到一种并行而又交织的图文关系。轻,是马良的读图方式。他说自己于2010年就开始在微博上为读者读图,这本书也保持了这样一种口吻。正因为是口语,他才能自在地于图与文之间切入切出。但凡遇到老照片,大都是沉重感觉,无法摆脱时间与情感的羁绊,诸多名为老照片的书籍,几乎难以见今人对照片进行任何程度的考证,但却让它们负担着历史的记忆。马良说,内中文字脱胎于他写的关于照相馆文化的讲义。我很庆幸,他没有用现在流行的一些方法,或者居高临下,或者踌躇满志地去做什么研究。这种轻,是他阅读旧照以一种私人的方式展开,触发点来自“想念”。

我说得再多还不如你亲自把这本书捧在手里阅读。谈论书和谈论照片一样,它们都很难用语言转化,其间差距很大。我只能说,或许你拿到书就明白了这种举重若轻的实现,就在于一个“真”字。