李路珂 | 永乐宫的营造历程与空间意象史料新探——永乐宫建筑空间研究之一

山西芮城永乐宫是元代全真道教的主要宫观之一,其建设曾获得元朝统治者的支持,是我国现存规模最大、最完整的元代官式建筑群,其结构本体、环境景观、小木装修、彩画装饰、壁画图像、器物陈设及文字记录均保存了丰富的始建时期的遗存。13世纪至今,永乐宫在各个历史时代的影响下,历经营造、修缮和搬迁,留下大量的文字史料和历史信息,体现出结构—装饰—壁画的高度关联性,堪称我国现存“总体空间”的重要典范。

本文是“永乐宫空间研究”系列文章的第一篇,试图结合永乐宫最近发现的新史料,重新梳理史料的关联,解决以下两个问题:永乐宫的营造历程及其历史背景存在何种联系?在古代的建造者和礼拜者的眼中,永乐宫具有怎样的空间意象?

一、永乐宫营造及其历史背景

关于永乐宫的营造史,自20世纪60年代以来,已有宿白[1]、景安宁[2]、赵伟[3]等学者的考证,但近年新史料的发现,使我们可以更为清晰地了解永乐宫营造的历史阶段及其背后的历史因素。如果按卿希泰等道教史学者的观点,将金元时期北方全真道教的发展分为“创立”“鼎盛”“低谷”“贵盛”四个时期[4],则永乐宫现存元代遗构恰为其中“鼎盛”与“贵盛”时期的重要见证,以下对这两个阶段分别简述。

(一)鼎盛时期:从“吕公祠”到“东祖庭”,再到“万寿宫”

永乐宫原位于山西芮城永乐镇,故称“永乐宫”。其创建历史可以追溯到唐末,原为道教全真派五祖之一——吕洞宾的故居所在,后人在此地建吕真人祠堂(纯阳祠),“岁时享祀”[5];宋金之际,随着道教影响的扩大,吕公祠增修扩建,“以祠为观”[6];自成吉思汗统治时期始,经丘处机、尹志平、李志常等人的运作,全真道教的发展受到元朝统治者的重视,逐步达到鼎盛。约在1244年[7],作为全真教鼎盛的标志之一[8],七千八百余卷的《玄都道藏》由宋德方主持刊刻完工,恰在1244年冬,奉宋德方之命正在整修[9]中的吕公祠被“野火”焚毁[10];1245年,以此为契机,时任全真掌教的李志常为“河东永乐纯阳祠宇”奏请“赐宫额”[11],又与隐退的前任掌教尹志平一同选派潘德冲为河东南北路道门都提点,主持重建纯阳宫。[12]1250年,《玄都道藏》经版被委送正在建设中的永乐宫收藏[13]。在元至元十二年(1275)刻《道藏尊经历代纲目》中也记载了此事:“披云子宋真人收索道藏经七千八百余帙,锓梓于平阳永乐镇东祖庭藏之。”[14]可见永乐宫在收藏经版时已被称为“东祖庭”,在全真教中具有了崇高的地位。

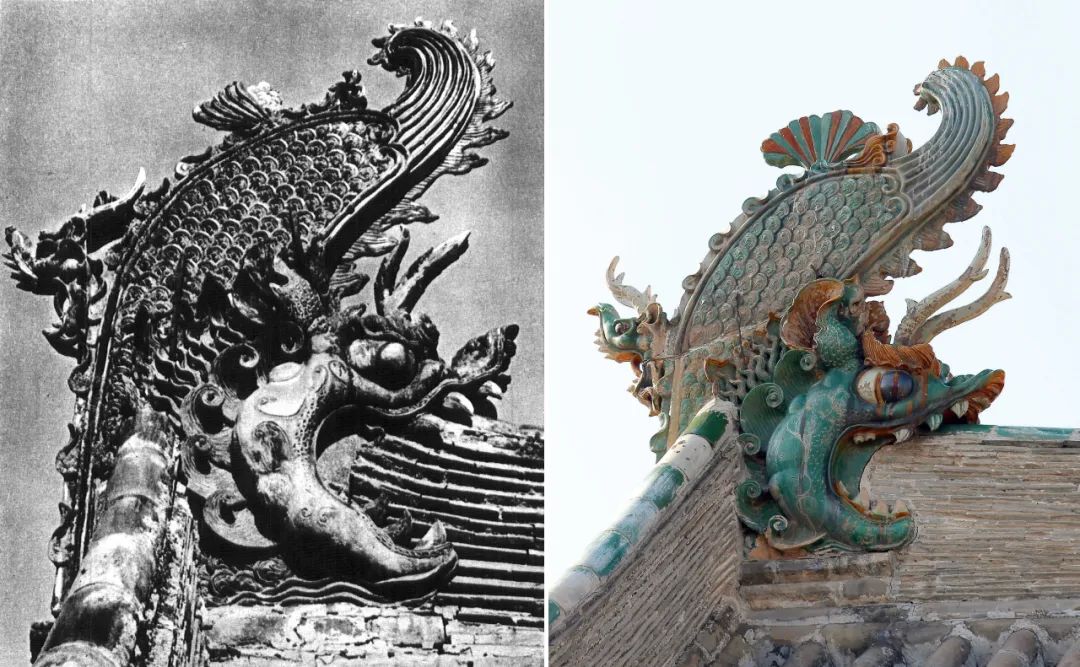

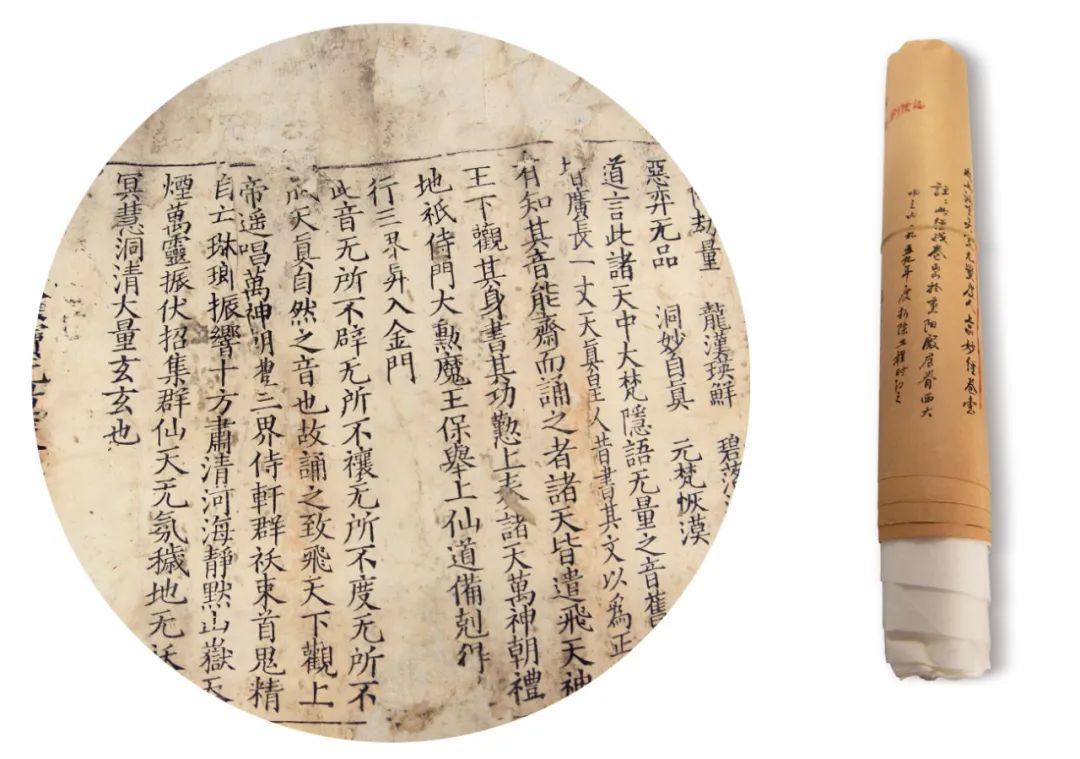

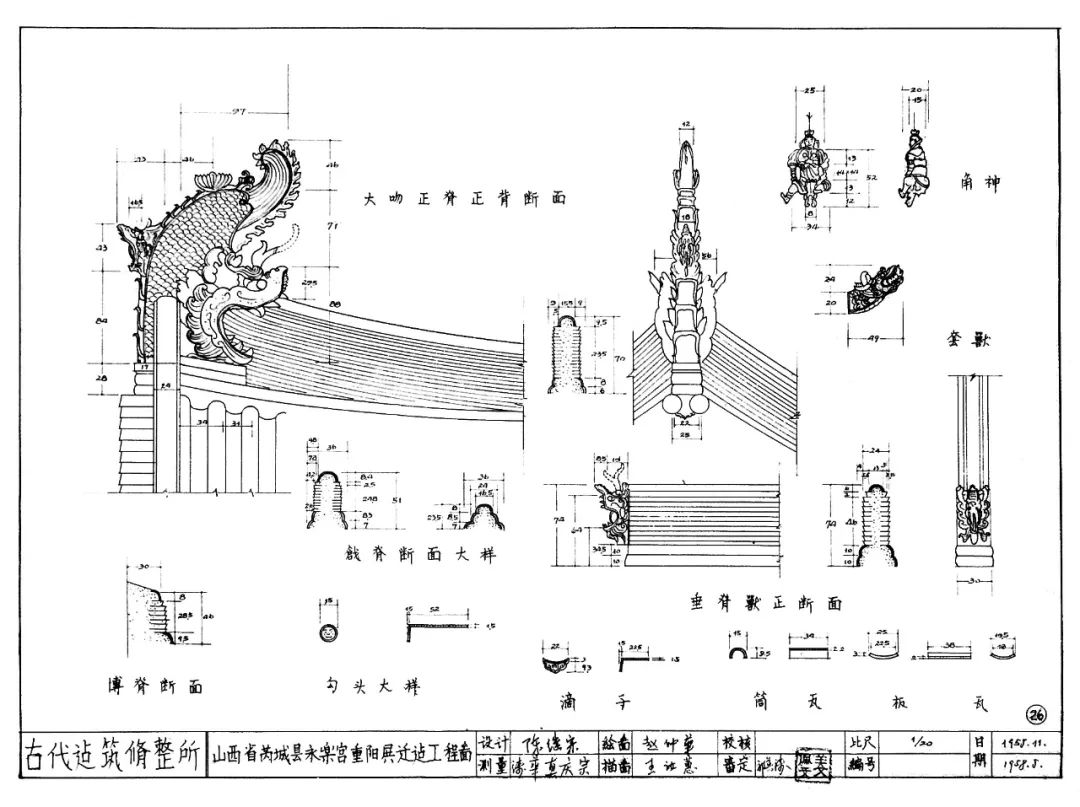

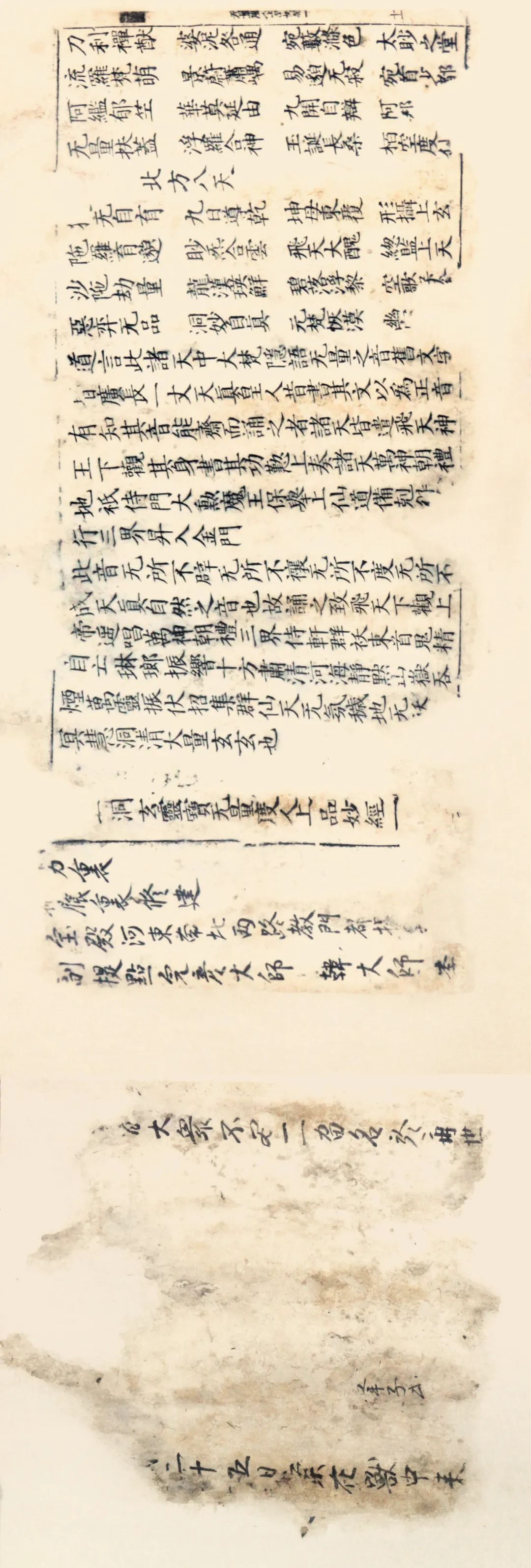

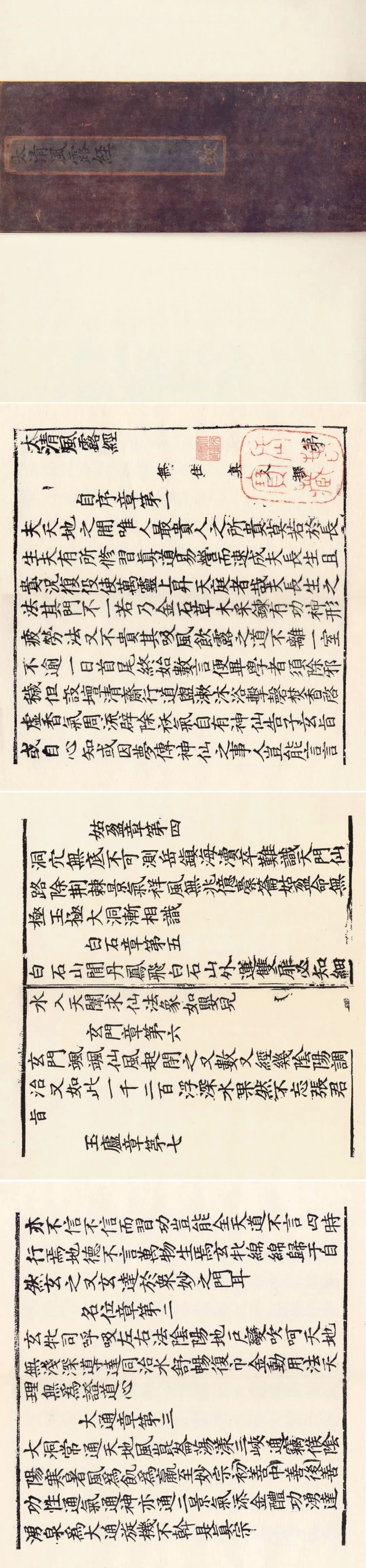

永乐宫壁画研究院在库房中新近清理出的六号文书[15],很可能是《玄都道藏》首部之《度人经》之后半卷[16],经书末尾墨书“□□□□□月二十五日案在兽中□□”。永乐宫搬迁工程归档时的记录显示,此卷经书系1959年发现于重阳殿西鸱吻内,原来可能是装在一个杨木卷轴中的。很明显,这一经卷是在重阳殿竣工之前,作为具有特殊意义的圣物埋入鸱吻之内的。这一做法也可以折射出《玄都道藏》与永乐宫营建工程的特殊关联(图1~图4)。

图 1 ˉ 重阳殿鸱吻原状与现状(左图引自山西省文物管理工作委员会编《永乐宫》,人民美术出版社,1964;右图为郑翌骅摄)

图 2 ˉ 1959 年从重阳殿西鸱吻中取出的《度人经》残卷(永乐宫壁画研究院提供)

图 3 ˉ 搬迁工程图中的重阳殿鸱尾图(引自查群:《永乐宫迁建工程档案初编》,文物出版社,2020,图版 T-160.)

图 4 ˉ《度人经》残卷版式与现藏于国家图书馆的《玄都道藏》残卷《太清风露经》版式之比较(上图为永乐宫壁画研究院提供;下图引自《中华再造善本·金元编·子部·太清风露经》,北京图书馆出版社,2003)

然而,随着13世纪中叶佛教势力的兴起及元廷对全真道发展过盛的忌惮,自1255年始,元廷以《玄都道藏》传播《老子化胡经》、侵占佛寺、损毁佛像等为由,主持了多次佛道辩论,以佛教全胜,全真道烧毁经版,退还佛寺告终[17],全真教至此陷入低谷。1256年,潘德冲、李志常先后辞世,据《潘公神道碑》记载,此时永乐宫的营造已经“比年经营,略有次第”[18],具有了一定的规模。全真教史料对此次打击所造成的损失鲜少提及,但作为《玄都道藏》经版的收藏地,永乐宫此次受到的影响是不言而喻的。

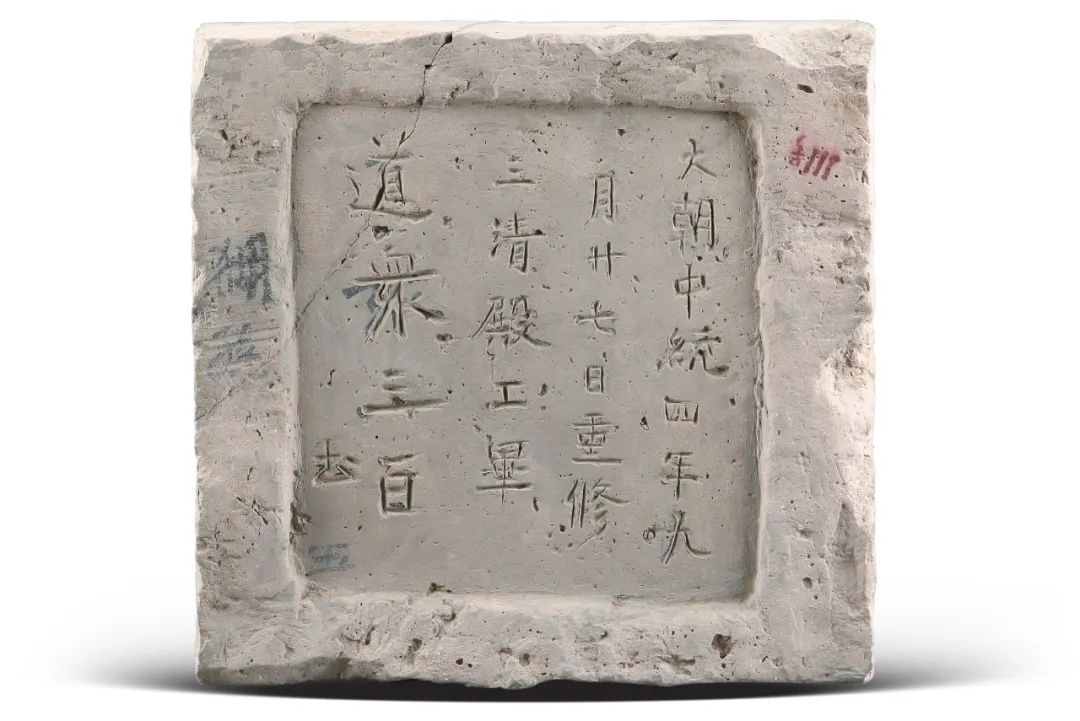

1260年忽必烈在开平即位称帝后,全真道的境遇略有改善。1262年,已接任掌教六年的张志敬始获朝廷颁赐的掌教制书[19],同年,元朝官员王鹗所撰的《大朝重建大纯阳万寿宫之碑》(以下简称《大朝重建碑》)被竖立在永乐宫,此时纯阳宫被正式命名为“大纯阳万寿宫”,明确其为元朝统治者祈福延寿的名义[20]。《大朝重建碑》称已“告成厥功”且规模宏大:“为殿三:曰无极,以奉三清;曰混成,以奉纯阳;曰袭明,以奉七真。三师有堂,真官有祠,凡徒众之所居,宾旅之所寓,斋、厨、库、厩、园、圃、井、□,靡不毕备。”然而,在永乐宫壁画研究院库房中新发现的元代文字砖记载了三清殿“重修工毕”的日期为《大朝重建碑》竖立后的第二年(1263)[21],说明这一工程实际上还延续了一段时间(图5)。

图 5 ˉ 记载了三清殿完工时间的文字砖(永乐宫壁画研究院提供)

总体而言,永乐宫的主要殿堂在1245年之后的十余年中,大约完成了无极(三清)、混成(纯阳)、袭明(七真)三殿的主体结构以及一些附属建筑;此次建造的初期,永乐宫即由全真教最高领导人李志常向朝廷申领宫额,使之正式具备了“皇家敕建”的身份,此后又作为“东祖庭”及收藏《玄都道藏》的圣地,成为全真教派的核心活动场所。1255年之后,由于全真教受到打击及工程主持人潘德冲去世等因素,建设工程放缓或停滞,直到1262年才竖碑正名、初步完成。

(二)贵盛时期:装饰、装修与壁画工程

在忽必烈执政的后期,全真道所受的打击仍在延续,直到至元二十八年(1291)十二月,元世祖“遣真人张志仙持香诣东北海岳济渎致祷”[22],才显示出局势的缓和。据姚燧于元贞元年(1295)撰文所记,忽必烈曾令“江之北南道流儒宿众择之。凡金箓科范不涉释言者,在所听为”[23],重新给予道教徒传教、信教、举行宗教仪式之自由,这一“弛禁令”在元成宗即位(1295)后得到全面实行,此后直至元代末期,全真教经历了第二次兴盛,然而它的政治角色已经从“治国保民的谋士”蜕变为“设斋祈福的官僚”[24]。活跃于这一时期的官员虞集撰文描述了当时的道教宫观以为天子祝寿为名而兴盛奢华的情况:

今为道家之教者,为宫殿楼观门垣,各务极其宏丽,象设其所,事神明而奉祀之,其言曰为天子致福延寿,故法制无所禁,惟其意所欲为。自京师至外郡邑有为是者,多以来告而求识焉。大抵侈国家宗尚赐予之盛,及其土木营缮之劳而已。[25]

陈垣先生在其著作《南宋初河北新道教考》中,将这一时期称为“末流之贵盛”,而“贵盛”的提法又在卿希泰等学者的著作中得以沿用。

此时已被赐名为“大纯阳万寿宫”的永乐宫,自然也在“为天子致福延寿”的“宫殿楼观”之列,其无极门的主体工程,以及主要殿堂的壁画和室内装修,正是在数十年的停滞之后,才陆续完成于这一“贵盛”时期,其中有题记信息可证的包括:

1294年,无极门建成,元朝官员商挺书写匾额[26](图6);

1320年,时任宫宰郭志进等“克果重建,既丰且侈”,可能对宫观建筑主体的重建工程进行了收尾[27];

1325年,三清殿壁画完工[28];

1339年,纯阳殿天花完工[29];

重阳殿的建筑与壁画没有纪年信息,据壁画和题榜内考证其约为元末明初的作品。[31]

图 6 ˉ 无极门匾额及题记新老照片对比(左图引自山西省文物管理工作委员会编《永乐宫》;右图为郑翌骅摄)

二、与永乐宫空间意象有关的史料

当我们研究古代空间设计思想时,可利用的直接史料往往极少。尽管许多重要工程都立碑以记,但很少有人撰写直接阐释空间设计思想的文字,只能将视野放到更大的时空范围,对相关道教文献对空间意象的描述略作梳理,以期与永乐宫殿堂之现存实物互证。

(一)潘德冲的设计观念:注重观感,崇象尊道

全真教立教时期以清修内省为主要修行方式,并不提倡大建宫观,王重阳主张“茅庵草舍,须要遮形……苟或雕梁峻宇,亦非上士之作为,大殿高堂,岂是道人之活计”[32];马钰则更为具体地规约“居庵不过三间,道伴不过三人”[33];至丘处机掌教时,在金世宗的支持下,在金中都的“官庵”中为全真派祖师纯阳、重阳、丹阳塑像,“彩绘供具,靡不精备”[34];与成吉思汗会见后,又审时度势,基于“大兵之后,人民涂炭,居无室行无食”的社会现状,明确将“立观度人”作为“修行之先务”[35]。永乐宫营造的主持者潘德冲则更进一步发展了“象教”,主张以具体的形象和宏大的规模来扩大宗教的传播。在《潘公神道之碑》中,有一段关于这一营造思想的重要阐述:

至于四方宾侣,过谒宫下者,周爰四顾,见其严饬壮盛,俨敬之心油然而生。夫撤祠宇而为宫庭,其崇卑相去,奚啻万万,然于纯阳之本真,何加损益?但致饬之道,斯其行者远矣,而人之观感异焉。此象教所以不可废于后世。耸天下耳目于见闻之际,而绝其亵易之心。严乎外者,所以佐乎内,象之所以崇者,道之所以尊也。由是言之,师之恢大盛缘,作新崇构,岂徒以夸其壮丽也哉![36]

本文对这段话中的关键词进行标记,并将其营造思想表述如下。

1.强调“观感”对于传播的重要性:华丽宏大的宫观建筑并非更加接近祖师之精神教义的“本真”,而是可以通过具象形式的“象教”而加强“观感”,从而大大增强宗教的传播力,达到“行远”的目的。

2.“严外佐内”:不再采用传统的卑小的“祠宇”,而代之以“宫庭”,在形式和规模上追求“严饬壮盛”“耸天下耳目”,追求视觉和听觉的极致体验,以引起观者的“俨敬之心”,并杜绝“亵易之心”。

3.“崇象尊道”:通过“崇象”的手段而达到“尊道”的目的,使“道”获得尊崇的地位。

(二)明清时期永乐宫的“观感”

前节所述的这段话,实际上是对潘德冲弟子刘若水修筑九峰山纯阳上宫告成后的描述,永乐宫作为“东祖庭”,又系潘公亲自监造,其计划中的规模应比纯阳上宫更为宏大。然而,潘德冲在世之时,可能尚未完成这一计划。那么后人的营造是否延续了潘公的本意?后人的“观感”又是怎样的?

在一些明清时期的史料中,生动地描述了后人的观感,如明后期的《永乐宫重修诸神牌位记》的描述:“规模闳矩,广庑翼翼,邃靓轩豁,金碧辉煌。壁绘天神像三百六十,计牌位有四百余座,供桌有数十余张。明神赫奕,灿然昭列,禋祀岁举,聿成盛典。”[37]强调了神像的数量及其在当时有牌位和供祀的盛况。

清初期《大清重修万寿宫碑记》[38]则更为全面地描述了重修后的永乐宫给人的观感。

建筑主体与色彩装饰宏大华美、富有生气:“栋宇嵬峨,堂帘深邃。飞檐拂碧霄之云,螭头映红日之彩。斗桷龙腾,榱题凤舞。紫陌绝尘,丹级叠翠。”

殿内画像威严而逼真,望之宛如置身仙境:“金容冉冉,图像俨然而垂拱;玉颜穆穆,环佩珊兮其遥临。宝鼎香浮,望之恍跻圣境。琼卮灯灿,瞻之如游洞天,洵海上之蓬瀛,人间之福地也。”

从这些描述来看,永乐宫宏大的建筑主体与精美的殿内画像均在后人心目中留下了深刻的印象,观者的倾慕之情溢于言表,宗教传播“行远”的目标应该算是达到了。

(三)三清殿的神仙世界

道教宫观设置三清殿是古老的传统。成书于初唐以前的《三洞奉道科戒营始》明确提出道观的形式应该“法彼上天,置兹灵观,既为福地,即是仙居”,即效法人们想象中上天的神仙世界而创造人间福地;书中还列举了神仙世界的诸种建筑形式:“夫三清上境,及十洲五岳,诸名山或洞天,并太空中,皆有圣人治处,或结气为楼阁堂殿,或聚云成台榭宫房,或处星辰日月之门,或居烟云霞霄之内,或自然化出,或神力造成,或累劫营修,或一时建立,其或蓬莱、方丈、圆峤、瀛洲、平圃、阆风、昆仑、玄圃,或玉楼十二,金阙三千,万号千名,不可得数,皆天尊太上化迹。”

《三洞奉道科戒营始》并未出现“三清殿”之名,而是将供奉最高神祇之殿统称为“天尊殿”,其形制可采用“四注”即庑殿顶,规模可小至三间,亦可大至十三间。建筑形式可以极简朴,亦可采用昂贵的材料、华丽的雕饰及壁画:“凡造诸屋宇,总有六种相:一者名木灵材,二者因时所出,三者金玉雕饰,四者砖石葺构,五者丹青图画,六者茅茨土阶。”[39]

自唐代以后,“三清殿”的设置在道观中极为常见,明初朱权(宁王)所编之《天皇至道太清玉册》对三清殿及玉皇殿的像设及图像配置进行了详细的规定:“三清殿两旁,当塑九宸九帝。玉皇殿两旁,当塑三十二天帝。二殿之壁上,当画以万圣朝元之班像。”[40]可见三清、九帝、万圣朝元的图像层次,在明初已成为三清殿的定式。与永乐宫三清殿不同的是,这里的“九宸九帝”是用塑像来表达的。

(四)祖师画像的显圣功能

纯阳祖师和重阳祖师的画像都基于真实的历史人物,通常以各类真实的空间环境为背景,描绘圣人的生平行迹与“显圣”事迹。

值得一提的是,在全真道的祖师故事中,壁画本身也变成一种“显圣”的媒介。例如《纯阳帝君神化妙通纪》第四十化就记载吕洞宾曾在山阳神光观“丐笔自绘己像于三清殿北塘。眉目修整,状貌古怪,不类世传。上有北斗七大星君,相被发,秉珪立傍”。又在旁边画一丈余巨符,对信众有治病的功效。[41]这是以画像的形式,将自己列于天神之间,又通过画符的方式,提供“治病”的恩惠,以此赢得百姓的敬慕。在纯阳祖师的故事中,还有利用壁画显圣助人的情节,例如《吕祖志》卷三有《赵州医跛》[42]的故事,讲述赵州贫民刘某,病跛二十年,得一携瓢道人相助,病愈后约在“城东驻云堂东廊第三间左壁上再相会”,刘某如约前往此地,只见“壁有洞宾像携瓢”,可见是纯阳祖师壁画显圣救人(图7)。

图 7 ˉ《赵州医跛》(永乐宫纯阳殿壁画《救刘氏病》,广州慕光科技有限公司摄)

结语

永乐宫空间的主体为尊像以及礼拜尊像的人。当它被赐名为“大纯阳万寿宫”时,已经明示了这两个主体的核心:一为“纯阳”,即纯阳祖师吕洞宾;二为“万寿”,即被祝延万寿的元朝皇帝。

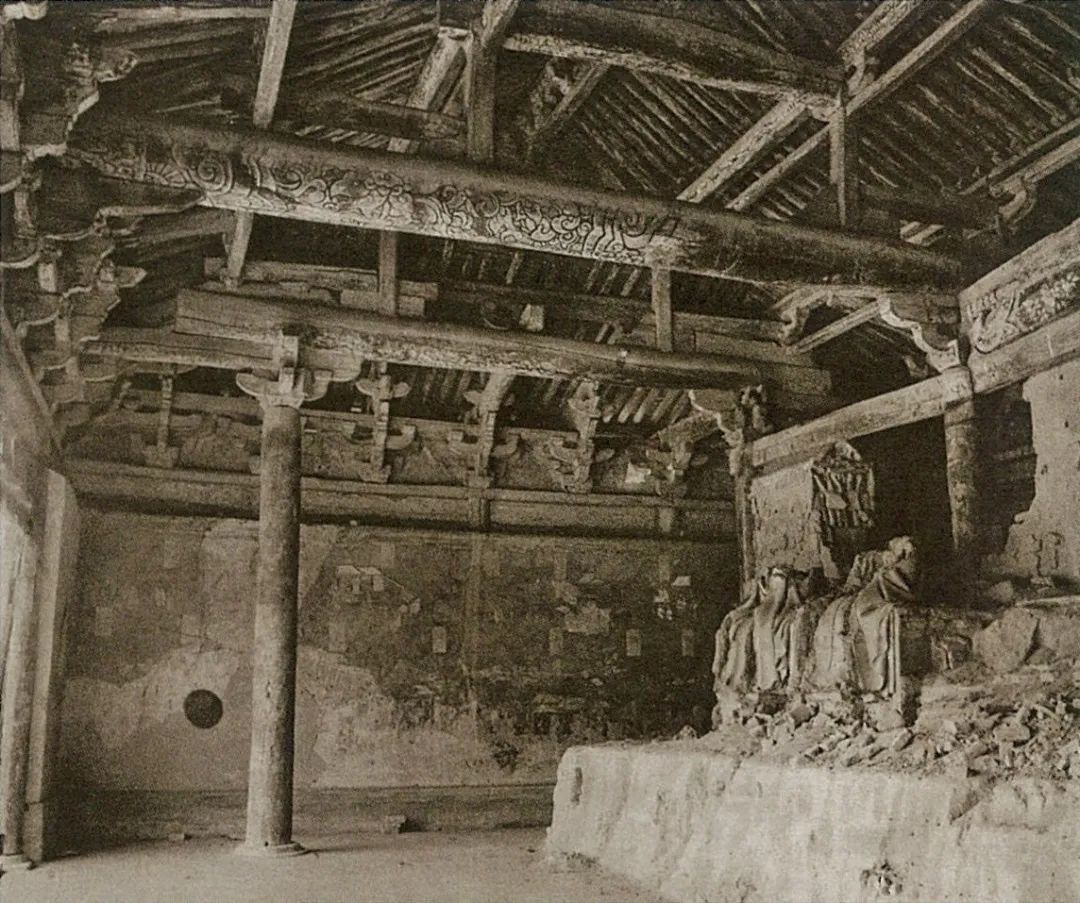

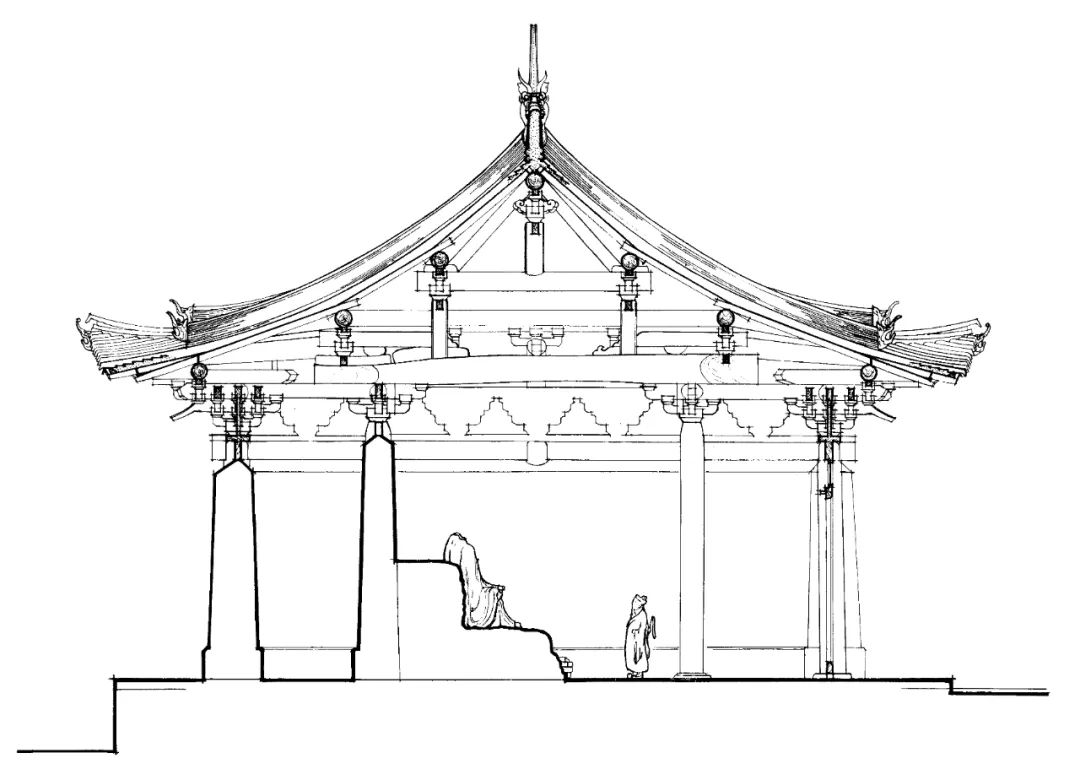

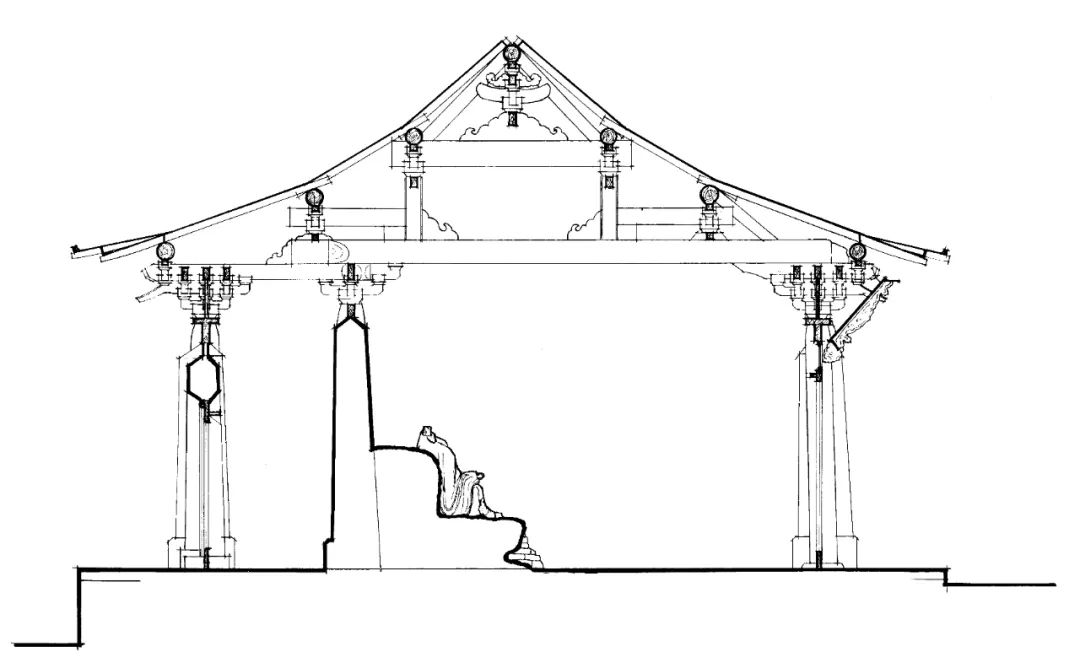

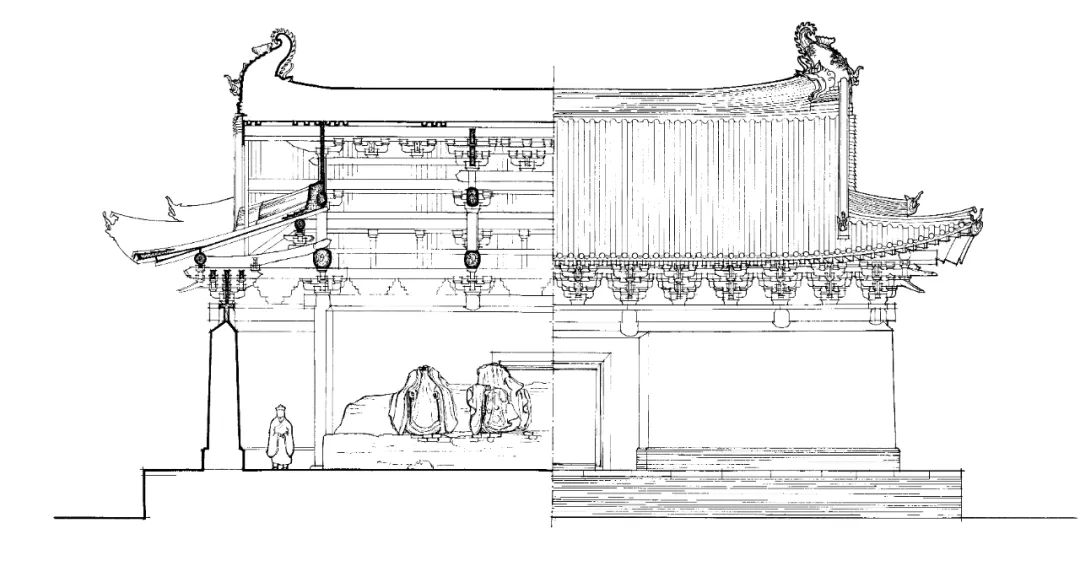

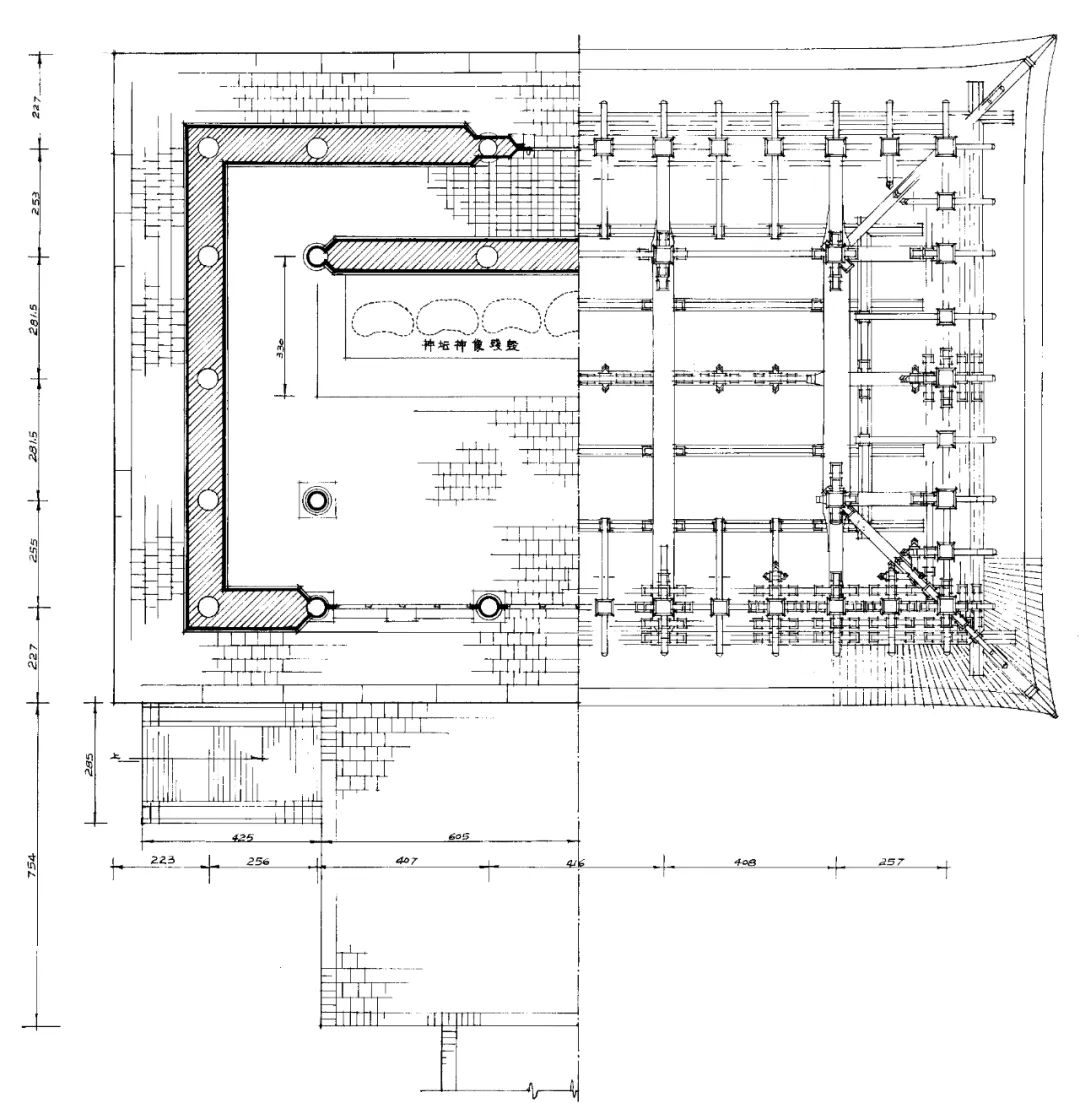

然而永乐宫殿堂的主体结构和内部装饰并非一次性设计建成,而是跨越了全真教从鼎盛、低谷到贵盛的不同时期,经历了多位不同的掌教,先后用了一个多世纪才陆续营造完成。永乐宫的各座元代建筑内主尊塑像在发现时均被损毁,仅重阳殿保存了完整的七真神坛和七真像局部残迹,这些残迹在1956年清华大学赴永乐宫测绘时被记录下来(图8、图9),却在1959年的搬迁工程中被忽略,在重建时已完全没有保留神坛的踪迹,因此无法获知殿堂内尊像的准确位置、尺度和形象。

图 8 ˉ 重阳殿内景:1958 年和 2019 年的照片对比(引自查群:《永乐宫迁建工程档案初编》,图 3-132、图 3-133)

图 9 ˉ 1956 年清华大学的永乐宫重阳殿测绘图,记录了搬迁前七真神坛的原状(清华大学建筑学院资料室藏)

尽管如此,永乐宫仍然是我国现存规模最大、最完整的元代官式建筑群,其结构本体、环境景观、小木装修、彩画装饰、壁画图像、器物陈设及文字记录均保存了丰富的始建时期的遗存。通过对各个尺度层次的建筑空间进行分析,仍然可以看到整体性的特征。因此,从群体布局、构架、藻井、彩画、壁画等角度,分析各要素设计背后的等级或象征意义,以及其与空间之间的关联,将大大加深对古代宗教建筑设计思想的认知。

注释:

[1]宿白:《永乐宫创建史料编年——永乐宫札记之一》,《文物》1962年Z1期。

[2]景安宁:《道教全真派宫观、造像与祖师》,中华书局,2012。

[3]赵伟:《潘德冲与永乐宫三清殿建筑和壁画》,《中国美术》2016年第3期。

[4]卿希泰、唐大潮:《道教史》,江苏人民出版社,2008,第212—261页。

[5]袁从义:《有唐吕真人祠堂记》,碑原嵌于重阳殿南壁东垛墙外侧,今位于无极门前甬道东侧碑廊。

[6]王鹗:《大朝重建大纯阳万寿宫之碑》,中统三年(1262)(碑位于永乐宫三清殿站台前甬道东侧,以下简称《大朝重建碑》):“近世土官以隘陋故,增修门庑,以祠为观,择道流高洁者主之。逮国朝开创,长春子应诏北还,凡祖师仙迹,一为发扬。”此时的吕公祠应兼有祠庙和道观的功能,而非如康熙时期碑铭所说的“易祠为观”。见康熙二十八年(1689)重修万寿宫无极殿碑铭:“(吕仙翁)功行圆满,道证帝位,里人立祠,享之数传后易祠为观,基□□弘。逮至元初,□云宋真人奉敕命更为万寿宫,特建无极殿崇奉三清。”碑原存于三清殿站台前甬道东侧,今存于无极门前甬道西侧碑廊。

[7]据《通真子墓碣铭》:“起丁酉(1237),尽甲辰(1244)。”(碑文见《道家金石略》第613页)另一说见于甲戌(1274)完颜德明重刊商挺撰《玄都至道崇文明化真人道行之碑》:“首尾凡六载乃毕。”(碑原存于纯阳殿前西侧,现存于无极门前甬道东侧碑廊)

[8]卿希泰、唐大潮:《道教史》,第240—241页。

[9]庚申(1320)王利用《玄通弘教披云真人道行之碑》:“癸卯(1243),谒拜纯阳于河东永乐镇祠下,见其荒芜湫隘,乃召集道众住持以开辟之。” 碑在陕西周至,碑文见《道家金石略》,第753—754页。

[10]《大朝重建碑》:“岁甲辰(1244)暮冬,野火延之一夕而烬,识者以为革故鼎新之兆。”

[11]《终南山祖庭仙真内传下·真常真人》:“乙巳(1245)奏请河东永乐纯阳祠宇及师真堂下,并赐宫额,以彰玄化。”(《道藏》第十九册,第536页)

[12]《大朝重建碑》:“长春之主教清和、真常二真人,乃命燕京都道录冲和大师潘德冲,充河东南北路道门都提点办其事,以完颜志古、韩志元辅翼之。”

[13]《大朝重建碑》:“庚戌(1250)朝,命以披云所刊《道藏》经版,委官辇贮是宫,故宫门益崇。”

[14]元至元十二年(1275)刻《道藏尊经历代纲目》,《正统道藏·阙经》目录,载《道藏》第三十四册,第515—516页。

[15]参见郑翌骅、席九龙、李路珂《山西永乐宫新整理发现的文书、文字砖初探》,录用待刊。

[16]同上书。《度人经》的印刷版式为四周单边,三十行十七字,白口,单黑鱼尾,与现藏于国家图书馆的《玄都道藏》残卷《太清风露经》版式非常相似,因此推测其很可能也是《玄都道藏》的残卷。

[17]事见元代僧人祥迈于至元二十三年(1286)奉敕所撰《辨伪录》(CBETA,T52, No.2116, p.771)。

[18]徒单公履:《甘水仙源录卷五·冲和真人潘公神道之碑》,载《道藏》第十九册,第761—763页。

[19]王盘:《甘水仙源录卷五·玄门掌教宗师诚明真人道行碑铭》,载《道藏》第十九册,第758页:“中统三年,朝廷赐之制书,其词曰:玄门掌教真人张志敬,自童子身,着道士服,志行修洁,问学淹该,甫逾不惑之年,纯作难能之事,增光前辈,垂法后人,可特赐号光先体道诚明真人。尚服新恩,益坚素守。”

[20]在新发现的1244年圣旨、1248年圣旨及度牒中,亦写有“每日诵经”、为皇帝皇后太子大王“祝延圣寿”的要求。

[21]永乐宫馆藏元代文字砖:“大朝中统四年(1263)九月二十七日重修三清殿工毕道众三百书。”郑翌骅、席九龙、李路珂:《山西永乐宫新整理发现的文书、文字砖初探》。

[22]《元史》卷十六《世祖十三·二十八年》。

[23]姚燧:《长春宫碑》,载查洪德编校《姚燧集》,人民文学出版社,2011,第155—159页。

[24]卿希泰、唐大潮:《道教史》,第252页。

[25]虞集:《紫虚观记》,载《道园学古录》卷四十六,文渊阁四库全书本。

[26]《无极之门》匾右侧题记:“正奉大夫参知政事枢密副使商挺书。三宫提点刘志和□施。”“大元国至元三十一年(1294)岁次甲午九月重阳日建。”

[27]元泰定元年(1324)重刊《有唐纯阳宫吕真人祠堂记》之碑:“延祐庚申(1320)冬,宫宰郭志进等,以勤恪自力,克果重建,既丰且侈,方诸昔日,可谓尽善者矣。”(碑原位于纯阳殿站台前甬道两侧,今位于无极门前甬道东侧碑廊)

[28]三清殿扇面墙正面墨书题记:“河南府洛京勾山马君祥,长男马七待诏,把作正殿前面七间、东山四间、殿内到□心东面一半,正□云气五间。泰定二年(1325)六月工毕。”

[29]纯阳殿东次间天花板背面题记(该题记在2018—2021年调查时未找到):“元统已后改元至元。至元五年岁次己卯,二月□□□祖师殿至六月工毕。”宿白:《永乐宫调查日记——附永乐宫大事年表》,《文物》1963年第8期,第60页。

[30]纯阳殿内南壁东垛墙右上方墨书题记:“禽昌朱好古门人,古新远斋男寓居绛阳待诏张遵礼,门人古新田德新,洞县曹德敏,至正十八年(1358)戊戌秋季重阳日工毕谨志。”

[31]赵伟:《从永乐宫重阳殿地狱图像榜题看全真教的冥界信仰》,《故宫博物院院刊》2020年第6期,第61—75、110页;赵伟:《图中春秋——永乐宫重阳殿壁画中的法派意图》,《中国本土宗教研究》,2018,第106—117页。

[32]王喆:《重阳立教十五论·第五论盖造》,载《道藏》第三十二册,第153页。

[33]玄全子:《真仙真指语录·丹阳真人十劝》,载《道藏》第三十二册,第435页。

[34]丘处机《世宗挽词一首并引》:“大定戊申(1188)春二月,自终南召赴阙下,蒙赐以巾冠衫系,待诏于天长观。越十有一日,旨令处机作高功法师,主万春节醮事。夏四月朔,徙居城北官庵。越二日己巳,奉圣旨塑纯阳、重阳、丹阳三师像于官庵,彩绘供具,靡不精备。”《磻溪集》卷三,载《道藏》第二十五册,第823页。

[35]商挺《大都清逸观碑》:“己卯(1219)之岁,长春丘公来自海上,应太祖皇帝之聘,越金山而入西域也,弟子从行者十八人,各有科品,隶琴书科则有真人冲和潘公焉。及南归至盖里泊,夜宣教语,谓众曰:今大兵之后,人民涂炭,居无室行无食者,皆是也。立观度人,时不可失。此修行之先务,人人当铭诸心。”李道谦:《甘水仙源录》卷十,载《道藏》第十九册,第809页。

[36]徒单公履:《冲和真人潘公神道之碑》,载《道藏》第十九册,第761页。

[37]明天启甲子(1624)《永乐宫重修诸神牌位记》,碑存于永乐宫。

[38]清康熙二十八年(1689)《大清重修万寿宫碑记》,碑存于永乐宫。

[39]金明七真:《三洞奉道科戒营始·卷1·置观品四》,载《道藏》第二十四册,第744—745页。

[40]朱权:《天皇至道太清玉册·奉圣仪制章·万历续道藏》,载《道藏》第三十六册,第404页。

[41]苗善时:《纯阳帝君神化妙通纪》,载《道藏》第五册,第717页。

[42]《吕祖志·卷三·赵州医跛·万历续道藏》,载《道藏》第三十六册,第466页。

参考文献:

1.道藏[M].北京:文物出版社,1988.

2.山西省文物管理工作委员会.永乐宫[M].北京:人民美术出版社,1964.

3.查群.永乐宫迁建工程档案初编[M].北京:文物出版社,2020.

(李路珂,清华大学建筑学院副教授、清华大学建筑学院博士,博士生导师。)