故宫院刊 | 徐波:从出土资料看战国时期齐国的林木管理和流通

本文系统梳理了战国时期齐国木材管理相关的古玺、封泥、齐刀币等材料,作者结合文字释读和考古材料的证据,认为“左桁廪木”属齐国官方仓储林木机构,用于国家掌控的林木管理和流通。“左桁正木”和“右桁正木”则是齐国在关隘所用,以对市场上流通的木材征税,进而强化国家对木材资源的管理。本文利用考古材料,详细阐述了齐国的林木官职体系、流通系统和征税体系,特别是将木材管理和齐国大型刀币相联系,对于探讨齐国对林木等国家资源的控制和流通具有一定的借鉴意义。

从出土资料看战国时期齐国的林木管理和流通

木材是国家重要的资源和财富,可用于大型宫殿建筑、手工业场所等重要的生活、生产场所。我国古 代的大型建筑多为土木结构,其中起到结构性作用的“四梁八柱”均为粗大木材。木材多寡本身就是财富 的象征,《左传》提到齐国庆氏曾存木百车于庄,后疑被陈文子所得。目前的考古发现表明,齐国的制 盐作坊也需要大量的木材。因此,从国家对资源控制角度来说,先秦时期各国对林业资源的控制是各 国政治经济活动中的重要内容,本文试图通过梳理相关的古玺、封泥、齐刀币等材料,探讨战国时期齐国 林木资源的管理和流通。

一 相关的古玺、封泥等材料

1. 左桁廪木

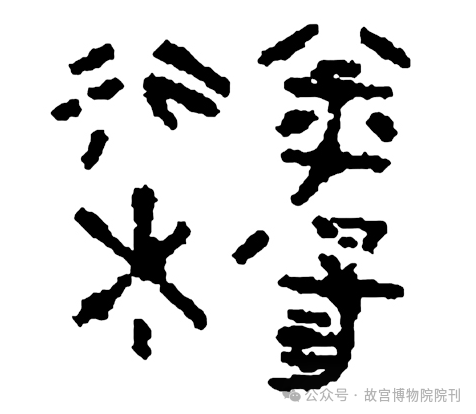

此印文见于陈介祺《陈簠斋手拓古印集》、周叔弢《弢庵藏印二册》、黄浚《尊古斋古玺集林》和《古玺汇编》0300。此印文铜玺见有两方。一方现藏于天津博物馆,石志廉在《战国古玺考释十种》一文进行了介绍和释读。这枚铜玺传出土于山东临淄,为周叔弢旧藏,后入藏天津艺术博物馆,即后来的天津博物馆。铜玺近似圆筒状,中空,后部缩进一圈。玺高6.4厘米,底部印面为圆形,直径3.3厘米,上部筒口外径3.4厘米、内径2.8厘米。筒身有一穿孔,距印底端3.7厘米,为固定木柄所用。另一方现藏于青州市博物馆,1973年出土于山东青州谭坊镇弥河附近,外形呈圆筒状,底部印面呈圆形,直径为3.5厘米,铜印的整体高度为5.8厘米〔图一〕。

图一 “左桁廪木”印拓 青州市博物馆藏

2. 左桁正木

此印文见于黄浚《尊古斋古玺集林》,后来罗福颐又将此玺收入《古玺汇编》0298。《铁云藏陶》有“左桁正木”(72下.2)。日本东京国立博物馆藏中国的封泥中有一方该印文的封泥〔图二〕。

图二 “左桁正木”封泥 日本东京国立博物馆藏

山东五莲盘古城(又称牌古城)曾出土十三方“左桁正木”铜玺,孙敬明等介绍了八方铜玺(编号为一号至八号)〔图三〕,印文内容相同,字体结构略有差异,外形略有大小之别。底部印面为方形或近方形,长宽为2.8-3厘米,长宽之差为0.1厘米。仅一方印面稍小,长2.6厘米、宽2.4厘米。高6.5-8厘米,铜玺下部为方形,上部为圆形,呈圆筒状,圆筒内底直达印面,便于收箍和安柄,有的圆筒内还残存有布的痕迹。上部圆筒外径3-4厘米。

图三 “左桁正木”铜玺8枚 五莲县博物馆藏

根据其具体情况可分为三式:

I式铜玺,印面近长方形或方形,长2.9-3厘米,体长较高,重量大,均在300克以上,“左”手部上翻。一号铜玺〔图四〕周身有两个孔眼,底部印面长3厘米、宽2.9厘米,通高8厘米。上部呈筒状,筒外径4厘米、内径2.8厘米。重325克;二号铜玺〔图五〕印面长3厘米、宽2.9厘米,通高8.2厘米。上部呈筒状,筒外径3.8厘米、内径2.9厘米,重315克。筒身未见有穿孔;三号铜玺〔图六〕口部残缺(图为修复后照片),印面长2.9厘米、宽2.9厘米,通高7.3厘米,上部呈筒状,筒外径3厘米、内径2.2厘米,重250克。印面边角因长期使用磨损变得圆钝。筒身上部有一穿孔。

图四 “左桁正木”一号铜玺 五莲县博物馆藏

图五 “左桁正木”二号铜玺 五莲县博物馆藏

图六 “左桁正木”三号铜玺 五莲县博物馆藏

II式铜玺,印面大小约与I式相同,但高度较矮,重量275克左右。印文“左”手部向右。六号铜玺〔图七〕印面呈方形,长2.8厘米,高7.1厘米,上部圆筒外径3.1厘米、内径2.4厘米,重275克。八号铜玺〔图八〕印面呈方形,长2.9厘米,高6.5厘米,筒外径3.2厘米、内径2.5厘米,重150克,筒口残缺。

图七 “左桁正木”六号铜玺 五莲县博物馆藏

图八 “左桁正木”八号铜玺 五莲县博物馆藏

III式铜玺,高度较矮,重量轻,一般为250克以下甚至更轻,印文字体偏瘦。四号铜玺〔图九〕印面长3厘米、宽2.9厘米,高8.3厘米,铜玺上部圆筒外径3.5厘米、内径2.2厘米,重250克,有残裂;五号铜玺〔图十〕印面长2.9厘米、宽2.8厘米,高7厘米,铜玺上部圆筒外径3.2厘米、内径2.8厘米,重250克,筒口稍残;七号铜玺〔图十一〕长2.6厘米、宽2.4厘米,通高7厘米,筒外径3厘米、内径2.5厘米,重180克。印面边角较完好,相较于其 他铜玺,使用时间不长。

图九 “左桁正木”四号铜玺 五莲县博物馆藏

图十 “左桁正木”五号铜玺 五莲县博物馆藏

图十一 “左桁正木”七号铜玺 五莲县博物馆藏

3. 右桁正木

此印文见于《尊古斋古玺集林》《古玺汇编》0299。日本和泉市久保惣纪念美术馆藏“右桁正木”铜玺〔图十二〕,形制与“左桁正木”类似,铜玺印面为方形,印面长3.17厘米,铜玺身部呈圆筒状,高8.47厘米,后面有一圆箍。重324克。

图十二 “右桁正木”铜玺 日本和泉市久保惣纪念美术馆藏

照片由刘海宇先生提供

4. 平阳桁

此印文见于《陈簠斋手拓古印集》(2.4.30)〔图十三〕。平阳是地名,此外还有“平阳廪”等陶文。

图十三“平阳桁” 玺印摹本 采自朱德熙《释桁》

二 印文释读

此类印文的释读,其核心在于对“桁”字的理解。“左桁廪木”“左桁正木”“右桁正木”等早在晚清时期就见于《陈簠斋手拓古印集》《尊古斋古玺集林》等金石学著录中,虽归为官印一类,但长期以来对其意义一直不甚明晰。

石志廉《战国古玺考释十种》将“左桁廪木”释为“左廪桁(横)木”,认为桁即横,音同可互为通假,认为此玺与“左廪”所用的木横(衡器)有关。孙敬明也认为“桁”即“横”,依《说文》“横,阑木也。阑,门遮也。”断“桁(横)”当与“门”“关”之意相类。“左桁(横)”即左横关卡之义。吴振武认为“左桁”当为一词,“左桁”“右桁”似是一种机构,具体何种机构不明。黄盛璋认为“桁”为秦统一后的“衡”,为齐国管理衡器的机构,“廪木”及“正木”均为其下属机构,分管“廪”及“廪”以外的衡器。

朱德熙释“桁”为“衡”,首次将印文中的“桁”释读为林衡之“衡”,为掌管山林的职司。并根据传世“正木之”,指出“正木”和“廪木”都应是林衡属下的职官之名。裘锡圭同意此说,并进一步认为,“廪”字古训“予”训“给”,“廪木”大概是主管将木材发放的官,“正木”大概是主管收木材税的官。

“山林之木,衡鹿守之;泽之萑蒲,舟鲛守之;薮之薪蒸,虞候守之;海之盐蜃,祈望守之。”杜注:“衡鹿,官名也。”由此可见,“衡鹿”是古代掌管山林之木的官职。《汉书·百官公卿表》中有“水衡都尉”,应劭注:“古山林之官曰衡”。衡,有时又称林衡。《周礼·地官·林衡》曰:“掌巡林麓之禁令而平其守,以时计林麓而赏罚之。若斩材木,则受法于山虞,而掌其政令。”这一段说明了林衡这一职官的具体功能或职属。依据《周礼·天官·大宰》“三曰虞衡,作山泽之材”,虞衡为掌管山林的主要官员,材木配给应在其职权范围之内。另有均人“掌均地政......地征谓地守、地职之税也。地守,衡虞之属”,可知除管理木材采伐等事之外,衡虞还有征税之权。

综上所述,对于“左桁正木”“左桁廪木”“右桁正木”的文字释读,当以朱、裘两位先生为是,特别是裘锡圭先生明确了“廪木”的官方林木仓储职能和“正木”的木材征税的职能。另外,“左桁”“右桁”中的左右当以齐国都城临淄城为中心,临淄城以东为“左”,临淄城以西为“右”。出土的“左桁正木”位于日照五莲,出土的“左桁廪木”位于潍坊青州,有明确出土的地点的“左桁”铜玺均位于临淄城的东面区域。

三 齐国木材管理和流通

(一)木材管理

齐国在木材等资源方面实行严格的管控体系,管理木材的主要职官应是衡官,包含林衡、虞衡等。关于衡的职责,《周礼·地官·林衡》中略有记载。第一条“巡林麓之禁令”。郑玄云:“竹木生平地曰林,山足曰麓。”由此可知,林衡掌管林业的范围是平地和山麓的林业资源,“巡林麓之禁令”意指禁止普通民众随意砍伐森林和山麓的树木。第二条“平其守”,郑玄云:“衡,平也,平林麓指大小及所生者”,平衡各地林麓的范围和资源。第三条“以时计林麓而赏罚之”,对于不按照规定时间砍伐林木的行为进行处罚,具有行政处罚的职能。第四条“若斩材木,则受法于山虞,而掌其政令。”如果有斩伐林木的,则按照山虞之法,政令还是由林衡管理。按《周礼·地官·山虞》载:“仲冬斩阳木,仲夏斩阴木。凡服耜,斩季木,以时入之。令万民时斩材,有期日。凡邦工入山林而抡材,不禁。春秋之斩木不入禁,凡窃木者,有刑罚。”按山虞之法,不同的季节砍伐山林取材的区域不同,仲冬伐阳木,仲夏伐阴木。郑玄注:“阳木,生山南者。阴木,生山北者。冬斩阳,夏斩阴。”平常用于日常工具或农具的小形木材则按照规定的时间砍伐季木(按季木当指生长周期比较短的低矮木材)。

衡的职责和虞的职责关系密切,有交叉的部分,也有所不同。衡掌管林麓,虞掌管山泽。林、麓、山在地理概念上各有区分,平地曰林,山足曰麓,山足之外当为山的区域。衡掌林麓的林业资源,虞掌山中的林业资源。林衡更多的是管理木材(按此处应指大型的木材),而山虞管理山中的林木和山野之货,《山虞》载,“若祭山林,则为主,而修除且跸。若大田猎,则菜山田之野”,其中包括祭祀山林和采山田之野。说明先秦时期除了管理木材外,“虞人”还管理山林物产。

衡的上一级管理机构应是司徒。据《周礼》记载,司徒的主要职责是掌管土地和人口。《周礼》中山虞、泽虞、林衡、川衡都是司徒的属官。据西周青铜器《免簋》铭文“隹(唯)三月既生霸乙卯,王才(在)周,令免乍(作)司土。司郑还 (林),眔吴(虞)、眔牧”,可知“免”为郑地一带的司土(司徒),管理林衡、山虞及牧官。

(林),眔吴(虞)、眔牧”,可知“免”为郑地一带的司土(司徒),管理林衡、山虞及牧官。

从上文“左桁廪木”古玺来看,战国齐国应设有专门管理林木的官方仓储机构。这一职能也得到了相关考古材料的验证。青州东南区域的东南河遗址面积仅有2万平方米,遗址面积非常小,但该遗址却出土齐国大型刀币520枚,远远高于青州地区其他出土大型刀币的遗址,具有非常明显的特殊性。该遗址处于从山中流出的石沟子河和弥河的交汇处,同时在东南河遗址西侧近山区域的多个遗址中都发现有刀币,如上院遗址、桲萝林子遗址均发现有齐刀币一批,辛庄遗址曾出土6枚齐刀币。辛庄、上院、桲罗林子等遗址靠近山区,处于山前地带,属于林衡管理区域。在这一区域集中、连片出土齐刀币,考虑到齐刀币的官营属性,又在此地附近发现了“左衡廪木”齐国衡官的官玺,表明该区域在很大程度上与木材的开采、运输和管理有关,很可能是齐国官营木材仓库的管理机构所在。

(二)木材流通和征税体制

战国时期,随着工商业的繁荣与发展,同时为了满足列国争霸需要,各国普遍实行富国强兵的国策,确立了比较完善的商税征收制度。货物的买卖、流通要实行查验、征税等。《周礼·地官·司市》载“凡通货贿,以玺节出入之”,用玺节管理货物的流通,其目的在于征税。郑玄注曰:“玺节,印章,如今斗检封矣。使人执之,以通商,以出货贿者,王之司市也;以内货贿者,邦国之司市也。”郑玄所处的东汉时期,玺和节已不分,均归为印章。从出土的鄂君启节可以看出,玺和节当为两类器物,用于通商出入市场、城门、关隘所用。汤余惠指出“门、关、市三者乃是一个统一的整体,共同执掌商税征收事宜”。玺节所见的税收管理活动主要有以下三类:

1.市场内征税(市税)。《周礼·地官·廛人》“掌敛市絘布”,郑玄注“布,泉也”,又引郑司农云“絘布,列肆之税布”。可以看出“廛人”是市场上掌管收税的官职。

2.城门征税(门税)。门当指的是城门,《周礼·地官·司门》云:“司门,掌授管键以启闭国门,凡出入不物者,正其货贿,凡财物犯禁者举之。”郑玄注:“正读为,征税也。”司门除了掌管城门启闭之外,还征收出入城门的货物税,并对违禁之物予以没收。门税一般收归国家所有,但也存在国君将门税作为一种奖赏赐给臣属。如《左传·文公十一年》:“宋公于是以门赏耏班,使食其征,谓之耏门。”

3.置关收税(关税)。战国时期各国在各自境内水、陆交通沿线普遍设关置卡、征收赋税。《孟子·尽心下》:“古之为关也,将以御暴;今之为关也,将以为暴。”后者的关当指的是关隘,孟子所言的“将以为暴”指的是设关收税,横征暴敛。表达的是对设关收税的不满,也从侧面反映出当时设关收税现象的实际存在。这种情况不仅见于齐国,也见于其他国家,如魏国和楚国。《战国策》“魏将与秦攻韩”章载朱己劝魏王在从韩国都城穿过魏境而通往上党的交通要道上设置关卡,收取往来者的赋税。从鄂君启节铭文内容推测,当时楚国境内水、陆交通沿线普遍设关置卡、征收赋税。战国时期商品经济的迅速发展和商业活动相对发达,置关征税,是当时列国官府获取经济资源的重要手段之一。

《周礼·地官·司关》记载:“司关,掌国货之节,以联门、市”。郑玄注:“货节,谓商本所发司市之玺节也。自外来者,则案其节,而书其货之多少,通之国门,国门通之司市;自内出者,司市为之玺节,通之国门,国门之关门,参相连以检猾商。”自内出者,市、门、关三者依次通行,市场、国门(城门)、关隘三者共同构成了征税体系。同时,战国时期各国实行的应是一种不重复的商税制。《管子·问篇》:“征于关者勿征于市,征于市者勿征于关。”为了保证征税体制的完善和监管,各国在货物流通过程中有查看玺节的制度。正如齐国在食盐流通过程中有“徙盐之玺”官玺,其目的是保证盐的正常流通以及有效征税和避免重复征税。木材作为一种重要资源,其流通过程中必然有针对木材征税的存在。正如前文所述,“左桁正木”“右桁正木”便是对木材流通进行征税的官玺。

山东五莲盘古城出土一小陶罐内有十三方“左桁正木”铜玺,从现存的八方铜玺看,有的铜玺上部箍口处有破损或残缺,证明其受力点集中于箍口处,应与其使用方式有关。尽管铜玺暂未发现有火烤痕迹,但不能排除重击打印的可能。另从现存的八枚古玺来看,印面边角圆钝,为长期使用磨损所致。仅一枚古玺边角较好。从数量来看,十三枚古玺收于一陶罐之中,别无他物,可看出使用磨损强度之大,从古玺筒口残缺来看,系锤击木柄所致,故推测为在木材上锤印所致。从现存的“左桁正木”封泥来看,也可能存在对木材封系的接口加以封印的情况。不论具体形式如何,对木材的征税则较为肯定。具体来说,对木材的流通管理类似湖北江陵望山战国二号楚墓椁板上烙的“既正(征)于王”印文,对征税的木材加以锤印。裘锡圭认为,“既正(征)于王”表示已经在王那里征过税,在过关或进入市场时,不必再征税了。前文所述,市税、门税、关税三者共同构成的征税体系中,五莲盘口城附近出土的“左桁正木”应出于关税的位置。

四 结语

综上所述,通过梳理战国时期齐国木材管理相关的古玺、封泥、齐刀币等材料,结合文字释读和考古材料的证据,我们不难发现,“左桁廪木”属齐国官方仓储林木机构的职官名,执掌国家的林木管理和流通。“左桁正木”和“右桁正木”则是齐国在关隘征收木材税的职官名,掌管对市场上流通的木材加以征税。齐国通过市税、门税、关税的征税体系实现对木材资源的管理和控制。