沉浸式博物馆|“小而美破圈”,中小博物馆重构小城文旅新生态,沉浸营造下沉体验新场域

编者按

在“奔县游”“文博热”走红的当下,中小博物馆开始“显山露水”。据国家文物局发布数据显示,今年春节期间,全国博物馆接待观众达7264.87万人次,日均接待量较去年同期增长12.84%。如今,越来越多众多深藏于小城之中的博物馆正以“破圈”之势重构小城文旅生态,成为地方文旅消费新地标。

“方寸之间,博古通今。”中小博物馆以“小而美”的姿态,实现了“小而强”的作为。中小博物馆的华丽蜕变,彰显了文旅融合的魅力与广阔前景,作为地域文化的探索者与传播者,它们通过讲述本土故事,为游客打开了一扇了解当地历史文化的窗口,实现了文化传承与经济效益的双丰收。在文旅融合的新时代,它们正成为撬动文旅大发展的新支点,为旅游大产业的蓬勃发展注入源源不断的动力。

01体验经济驱动下中小博物馆的发展与建议

当前,随着人民生活水平的整体提升,以及产品与服务供给的日趋丰富,我们已经从产品经济、商品经济、服务经济迈入体验经济的新时代。产品与服务的供给需紧密围绕消费者的生活情境,致力于提供独特的、难忘的体验,以激发情感共鸣与记忆。与此相契合,博物馆业态也进入了2.0时代,即参与式博物馆时代。这意味着博物馆成为“一个观众能够围绕其内容进行创作、分享并与他人交流的场所”。在博物馆中,观众不是旁观者,而是通过各类参与式场景与机会紧密相连,形成强大的社群效应。这一点对于中小博物馆尤其重要。面对藏品数量与空间规模的局限,创造更多线下互动场景与环节,鼓励观众积极主动参与,或将成为中小博物馆可持续发展的关键。

(图片:“世间乐土——吴县文物数字展”特展丨来源:吴文化博物馆)

1内容创新:多方协同模式增强中小博物馆临展灵活性

不可否认,中小博物馆常面临藏品丰富度与多样性不足的挑战。尽管其常设展览可以充分利用在地化资源优势展现独特魅力,但长期不变的常设展览也容易让有限的观众感到乏味与单调,从而降低活力。因此,充分利用外部协同资源,增加临时性展览,成为不少中小博物馆的创新方向。

“小手拉大手”模式,即借助大型博物馆的藏品与展陈优势,发挥中小博物馆在展陈时间与空间利用上的灵活性,将大型博物馆的既有展览内容移植到中小博物馆中,实现资源互补。例如,2021年开馆的山东省青岛市城阳区博物馆,先后引入陕西历史博物馆“雄风盛歌——陕西周秦汉唐文物精华展”、荆州博物馆“极目楚天舒——楚文化特展”、敦煌博物院“只此敦煌——敦煌石窟艺术特展”,实现跨区域合作,不仅让中小博物馆分享到大展的影响力,也丰富了当地的文化体验。除了国内文博领域采用的“手拉手”合作模式,部分具备实力的中小博物馆在跨境联合展览方面进行富有成效的尝试。比如,苏州吴中博物馆巧妙地借助中意友好年及苏州与意大利友好城市的背景,成功携手意大利博洛尼亚市立考古博物馆和那不勒斯国立考古博物馆,共同策划并推出“伊特鲁里亚人——古代意大利的贵族”特展,共展出来自伊特鲁里亚文明的代表性文物332组/件。此举不仅展现了中小博物馆通过国际合作也能推出具有鲜明特色的高质量展览的能力,更为文博界的国际交流与合作树立了典范。

“组合拳”模式,即借助区域接近性或文化亲缘性,通过结盟合作方式联合策展。这已经成为中小博物馆扩大影响力的一种有效策略。一方面,通过选择各馆共同感兴趣且具备丰富资源储备的主题,确保展览内容的广度和深度。另一方面,联合策展能够合理分摊资金、技术、人力的投入,充分发挥各馆的专长和优势。例如,西周燕都遗址博物馆联合京津冀地区的十余家博物馆,共同策划了“燕国达人游”活动。以燕国历史故事为纽带,引导观众通过主题参观及研学等方式,在京津冀多家博物馆之间探寻藏品间的内在联系。2023年,唐山博物馆、醴陵市博物馆、株洲博物馆三馆跨地域合作,推出国内首个以“近代釉下五彩瓷器”为主题的特展,集中展示了超过230件的釉下五彩瓷器精品,让广大观众有机会近距离领略釉下彩瓷器的独特魅力,进一步提升了公众对这项传统工艺的认知与兴趣。

(图片:“伊特鲁里亚人——古代意大利的贵族”特展丨来源:网络公开)

2形式创新:沉浸式体验活动增强线下观展趣味性

对于大型博物馆或热门博物馆来说,在节假日的工作重点是尽可能有效控制观众的在馆时间,力保在馆人数总额不超过极限承载量。但对于中小博物馆来说,其工作重点是尽可能吸引和延长观众的在馆时间,在提升线下体验的同时,促使观众进行社交媒体分享,从而扩大博物馆的影响力与吸引力。由此,各类中小博物馆纷纷推出沉浸式导览/剧活动。这些活动的共同之处在于深度挖掘与藏品相关的场景体验,使藏品或展览更加生动可感。

根据内容的不同,沉浸式导览可以分为三种:一是社会生活场景,通过还原藏品所属的社会环境,展现当时民众的生活风貌和人际关系。二是特定事件场景,聚焦于与藏品相关的特定历史事件,讲述其中的人物故事。三是艺术表现场景,通过现场表演,让观众直接感受艺术及非物质文化遗产的独特魅力。以北京宣南文化博物馆为例,其推出的沉浸式导览剧《宣南往士》,通过虚构角色“石额公”与晚清举子“弘生”的引导,巧妙融入公车上书、戊戌变法等历史事件,使观众在观赏“风声、雨声、读书声——北京宣南士乡历史文化展”的同时,深刻体会宣南士人文化的深厚底蕴。再如陕北民歌博物馆推出的沉浸式艺术展演,让观众在观看展览的同时,还能偶遇当地民间艺人的现场演唱,深刻感受民歌艺术的独特魅力。

此外,受实景剧本游业态兴起的影响,不少中小博物馆成为“剧本游”的场地。在这些活动中,游客在NPC(非玩家角色)的引导下,以博物馆内展出的文物为线索,在展厅内展开探索之旅,寻找答案。这一新颖方式深受年轻人的喜爱。比如,山东省青岛啤酒博物馆推出的沉浸式实景穿越剧游《觉醒的酿造师》,让玩家穿越时空至民国时期,亲身体验国宝文物保护战的紧张刺激。广州市越秀区博物馆则通过沉浸式“剧本游”《越博奇妙纪——穿越历史来看你》,让年轻人与十位NPC扮演的南粤先贤互动,深入了解岭南文化的魅力。

(图片:寿县的新年历史秀活动丨来源:新华社)

3空间创新:通过特定选址促成文商旅融合

相较于大型博物馆,中小博物馆尤其是民营小型博物馆,在空间选址与空间容量上往往处于劣势。特别是在文旅为主的城市文化消费中,大型博物馆作为热门旅游目的地,自然成为大众文化行程的必选之地。而中小博物馆可能会因地理位置不够优越,很难进入消费者的文化游览路线。

为了提升小型博物馆与公众的接触可能性,许多博物馆选择将特色展览融入文化商圈、文化街区。同时,也有不少公共商业空间有意识地引入小型博物馆,以提升其文化场域特色,有效推动了中小博物馆的观众拓展。例如,以古陶瓷与古灯具为特色的中山龙泉博物馆,便坐落于同名酒店之中,让游客在享受住宿服务的同时,也能轻松游览博物馆,了解中山传统文化的魅力,为当地灯饰产业的发展增添了文化色彩。又如,以古代壁画为主题的西安曲江艺术博物馆,坐落在大雁塔旁的威斯汀酒店内,不仅增强了酒店的文化感,也确保了博物馆的日常观众流量。

在文商旅融合的趋势下,将小型博物馆作为典型文化场景引入商圈,带动品质消费,已经逐渐成为新风尚。例如,坐落在广州正佳广场中的自然科学博物馆,通过一站式展示地球诞生、生命形成、生物演化等自然科学知识,吸引了大量游客。又如,坐落在宁波海港城内的地质宝藏博物馆,通过展出数千件地质标本、矿物晶体、宝石原矿等,实现了博物馆观众流量与商场消费者流量的双赢共促。

(图片:游客在安徽楚文化博物馆参观丨来源:新华社)

4参与创新:社区居民的共建共创

虽然早在二十世纪六七十年代就已经出现博物馆参与社区建设的理念,但在实际的社会实践中,其仍处于积极的探索阶段。在博物馆社会服务能力不断提升以及基层社区治理能力不断提高的双重驱动下,一些中小博物馆通过小型化展览、艺术氛围营造等方式,在内容输出层面为社区建设赋能。以上海大学博物馆与四川广汉三星堆博物馆在东昌新村共同推出的“三星堆:人与神的世界”特展为例,其巧妙地将三星堆文化与老旧小区改造、网红停车棚空间等看似不相关的元素融合在一起,借助社区居民中的专业志愿者进行讲解,产生了凝聚社区文化的化合反应。

此外,一系列更为贴近社区的小型博物馆也应运而生,它们不仅成为了居民保存地方文化记忆、促进情感交流、分享创意想法的公共空间,还进一步丰富了社区的文化生态。例如,位于北京的史家胡同博物馆,通过征集胡同内的老照片、老物件,以及采集口述历史等方式,鼓励居民积极参与博物馆所在院落的环境改造与文化展示工作,共同守护这份独特的胡同记忆。而在广州,广氮新村博物馆充分利用厂区大院的独特资源,向老职工及家属征集了数百件带有广氮厂印迹的老物件。这些物品不仅见证了厂区的历史变迁,更成为连接几代人的情感纽带。这些社区博物馆虽然规模不大,却以其独特的魅力吸引社区内最广泛的受众群体,使博物馆逐步成为所在地区知识和文化中心,成为“凝聚着地域文化和社会归属感的特定地点”。这一实践不仅契合了习近平总书记提出的“让城市留下记忆,让人们记住乡愁”的重要理念,也为推动城市文化建设、增强社区凝聚力提供了宝贵的经验与启示。

(图片:瞻淇老街鱼灯表演丨来源:安徽徽州历史博物馆)

02中小博物馆“破圈”优秀案例赏析

1安徽徽州历史博物馆:沉浸式博物馆夜游建构文旅IP

在今年“破圈”的文旅宝藏小城中,安徽歙县无疑占据一席之地。春节期间,安徽徽州历史博物馆内以馆藏一级文物“初登第、得意回”石刻为灵感打造的沉浸式夜游活动,带领观众在行进式游览中探寻徽州历史文化的魅力。今年春节假期,歙县累计接待游客112万人次,同比增长18.39%,旅游总消费10.87亿,同比增长21.59%。

在打造沉浸式文旅消费体验场景的探索中,徽州历史博物馆根据徽州历史上著名人物故事和历史事件,徽州历史博物馆开发了独特的徽文化IP,策划不同主题的沉浸式夜游;通过“文物+数字技术+沉浸式体验”的复合展览方式,将传统经典结合馆藏文物,通过现代演绎活化再现,多角度展示徽州文化内涵,将徽州人文内涵具象化,带领观众一起溯源徽州历史、寻根徽州文化。

“我们把许国、鲍尚志等徽州名人故事创编成不同主题的夜游剧本,在古今互动中实现徽州人文历史的具象化呈现。”歙县文物事务中心副主任周虎介绍,“博物馆奇妙游”系列活动已连续举办两年,如今是歙县文旅的重要IP之一。

(图片:安徽徽州历史博物馆的“博物馆奇妙游”活动丨来源:新华社)

此外,活动还特别邀请古典音乐、传统舞蹈、非遗技艺传承人等专业演出人员,与游客、市民扮演的角色相融合,共同完成情景演出。在沉浸式夜游中,每一个参与者不仅是观众,也是参演者,演出地点随演出行径路线而变,在风格各异的展厅中化身博物馆的一部分,成为文物的守护者。参与者根据自己喜欢的角色,身着古装汉服,化身历史人物,与夜游演出一起,观看表演、参与游戏环节、与演员情景互动,充分感受徽文化的魅力。

“现在人们的文化需求愈发多样化、品质化,更愿意为可触摸、可感知、可参与的文化体验买单。”在一些游客看来,博物馆“大开脑洞”的展陈方式激发了游客的文化认同,让文化传承与经济效益实现双向奔赴。

(图片:观众也是参与者丨来源:安徽徽州历史博物馆)

2苏州吴文化博物馆:数字科技引领再造文化叙事空间

现如今,各大博物馆以突破性思维,将非遗活化、数字科技与文化教育进行创造性转化,搭建起沉浸式文化体验场域。作为2024年“全国最具创新力博物馆”之一的苏州吴文化博物馆于2020年6月建成开馆,其前身是苏州“吴县文管会”。吴文化博物馆馆长陈曾路介绍,对于可移动文物,吴文化博物馆实现了二维数据采集100%,三维数据信息采集1462件/套,比例达25.4%,这在中国同类型博物馆中位居前列。

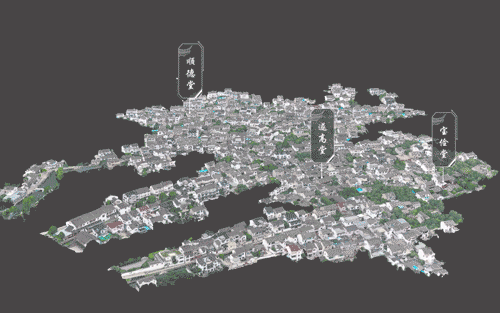

以博物馆历时两年打造“吴县文物数字展”为例,在馆长陈曾路的带领下,团队成员花费半年时间,以全景摄影、三维重建等技术记录和呈现散落在吴中的十余座历史名镇名村、数十座历史建筑的全貌,将吴中辖区内的不可移动文物以数字化的形式向观众呈现,重构文化叙事空间。

在吴文化博物馆的展厅中,观众可以看到大量由权威人士讲解的科普视频,这无疑确保了博物馆教育的品质以及文化平权的可能性。此外,博物馆面向观众推出了吴文化博物馆远程教育平台,累计上线八个门类100多门视频及图文资源,向全社会共享博物馆优质教育资源。

(图片:苏州陆巷古村模型丨来源:吴文化博物馆)

除了文字、实物、影像等展现形式,吴文化博物馆还加入了场景还原、三维动画、ar感应、趣味小游戏、气味感知等互动体验,让文物“活”过来,给观众提供“可看、可听、可闻、可触摸”的别样观展之旅。

为丰富博物馆文化产品、文化服务的形态,从2021年6月开始,吴文化博物馆开启“博物馆演绎”项目,成立全国博物馆首个素人演绎组织——吴文化博物馆演绎社。目前已完成以馆藏文物“双鸾瑞兽纹铜镜”“银槎杯”为原型的原创剧目《身临其“镜”》《寻槎记》《水》的编排,定期进行演出。截至2024年10月,已服务观众超5万人次。同时,吴文化博物馆围绕基本陈列、重要特展及社会热点,开展了环境戏剧、主题诗会、戏剧工作坊、舞蹈工作坊、剧本围读等社会教育活动,广受社会欢迎。

(图片:戏剧《寻槎记》演出现场丨来源:吴文化博物馆)

编者后记

在刚刚过去的这场春节假期文化盛宴中,中小博物馆以其“小而美”的定位,通过创新展陈方式、深度挖掘本土历史文化资源,重新定义了小城的文旅生态。一个精心打造的博物馆,足以激发一座城市的文旅热潮。

在创新发展的道路上,中小博物馆仍面临诸多挑战,资金短缺、人才匮乏等问题限制了它们在展览策划、技术创新等方面的进步。而随着文旅市场竞争的日益激烈,中小博物馆在竞争力和吸引力方面也亟待提升。期待更多城市能够整合文博、文保、非遗等文化资源,在县域范围内推出历史秀,让每一座古城的文化密码得以生动呈现,让游客在游览中领略历史的魅力,感受文化的韵味。同时,中小博物馆也应加强区域协作,整合文化资源,共同打造具有特色的跨区域文旅线路,形成品牌效应。