苗轶飞:“特殊的葬礼” 长安杜回北宋孟氏家族墓地的发现

宣和五年(1123),北宋朝廷以一种特殊的方式收复了燕云十六州,宋徽宗喜出望外,作为皇帝,他实现了祖辈几代人未能完成的梦想。此时的他一定想不到,三年后他将沦为亡国之君,被掳往北地。而在宣和五年九月二十三这一天,关内京兆府长安县,一个家族正笼罩在死亡的阴影中。孟軏作为家族代表,操持了这场将五位早逝的至亲重新安葬的“特殊的葬礼”。

潏河北岸,高阳南缘

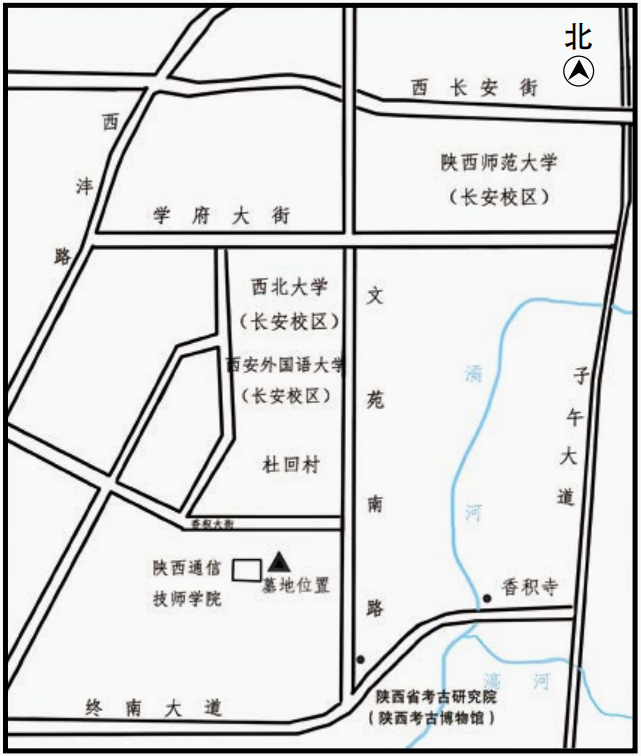

孟氏家族墓地发现于今西安长安区郭杜街道杜回村南,2020年6月开始为配合基本建设,考古工作者对这一地块进行考古工作。这一带属于古代长安城南郊的高阳原,东部是埋葬秦始皇祖母和唐初名将李靖子孙的神禾原,西部是埋葬唐朝李建成夫妇的细柳原。高阳原在隋唐时期是长安城外一处重要的墓地,墓葬分布密集,墓主身份等级较高。2000年前后,西安市政府决定在此建设大学城,考古工作者先后抢救性发掘清理数千余座各个时代的墓葬,出土大量文物,其中重要的有汉代张汤墓,唐代戴至德墓、李承嘉墓等。

墓地位置示意

杜回村南已经位于高阳原南缘,靠近潏河北岸,地下3米多就到达沙层,所以在发掘工作前我们就有了基本判断:这里不太可能存在唐代五天井大墓,一些一两个天井的小型唐墓可能会在这里选址。随后的考古勘探和发掘证实了这个判断。

考古勘探显示基建地块内有13座古墓葬,除4座带一两个天井的唐墓外,其余都是小型竖穴土洞墓,年代应该都在北宋以后。同时这些墓葬大多被盗,盗洞口被盗墓贼用编织袋装土后卡住,以防被发现。初步分解后,所有的盗洞都显露出来,有的甚至有2个盗洞。盗洞位于墓室上方,从盗洞口直接可以看到墓室。所有盗洞形制相同,应该是一次被盗的。

杜回新茔,厚葬至亲

按照发掘流程,我们先揭露墓葬开口,然后开始发掘墓道。在这一带,斜坡墓道长一点、没有天井的,一般是汉晋墓;如果短一点,尤其是带窄长天井的话,基本上是唐墓。竖穴墓道不能只根据形制确定其准确年代,因为在关中地区,北宋之后,迄于明清,甚至今天,竖穴土洞墓一直是最主要的墓葬形制。唐代安史之乱后,墓葬规模缩小了很多,盛唐时那种长斜坡墓道、多天井、砖砌墓葬越来越少,竖穴土洞墓开始成为主流。宋金元时期,晋冀鲁豫各地盛行砖室墓,关中地区依然坚持使用土洞墓,即使是高等级墓葬亦然,比如北宋望族吕氏家族墓、元代世侯刘黑马家族墓等。这再次表明土洞墓是关中地区文化和传统的选择。进一步说,晚唐时期竖穴墓道还是比较宽的,有的底部带有低矮的台阶,宋元明清时期的墓道基本上没有太大的差别。所以在发掘中,若只是发掘了竖穴墓道,很难准确判断墓葬的时代,一般会宽泛地认为是唐以后的墓葬,准确年代的确定只能等待墓室的发掘。

孟氏家族墓地一共发掘5座墓葬,分别为M11、M12、M13、M31、M32,除了M12,其余都是竖穴土洞墓。起初发掘时我们并未确定其为北宋墓葬,且大多数这种竖穴土洞墓都不会有什么特别惊人的发现,因此我们没有特别期待。

M11、M12、M13 布局

最先发掘的是M13,墓葬没有被盗。墓道发掘完毕后,我们从土坯封门孔隙望向墓室,发现墓室里并没有被淤满,尚能看到墓志和器物。考虑到M13墓葬不深,结构也稳定,在确保安全的前提下,我们决定不揭顶清理。随着墓室清理工作的推进,一件件精美的青釉瓷器显现出来,我们惊讶于这么小的墓葬竟有如此多且精美的随葬品,当即把情况汇报给主管领导,王小蒙副院长是耀州窑瓷器专家,她听说之后也很激动,立即回复第二天就到现场。在王院长来之前,我们没有意识到这批器物的重要性,仅仅流于其纪年、组合和精美程度。王院长来到现场后显得更加激动,连说好几件器物在以往不曾见过,至此我们才真正认识到这批器物竟然如此珍贵!M13墓志靠立在墓室后壁,根据墓志内容所记,墓主为孟琮,葬于宣和五年九月二十三。

有了经验和预期,在随后发掘M11时,我们更加仔细。M11形制非常小,墓室坍塌淤实,出土了十余件青瓷,但可惜没有见到墓志。根据墓道和墓主头部金属簪子,推测墓主应该是一位女性。

M11 墓室随葬品

现场为 M11 器物编号

整个墓地只有M12是竖穴墓道砖室墓,相对于土洞墓而言修建更为考究。按正常逻辑推测,M12应该是墓地中最特殊、最重要的,那么随葬品也是最丰富的。我们一开始对M12的期望非常大,在发掘墓道时发现墓道内填有沙子,猜测会不会是北宋的积沙墓,如果是的话,那么这座墓的防盗就很强,绝对是最重要的墓葬了。遗憾的是,在发掘M12墓室上部的生土时,发现竟然也包含细沙,经过仔细观察,原来墓室的沙子和墓道的沙子都是同一沙层,可能之前这里曾有河道经过。后来通过查询资料和现场调查,确实在M12东侧发现一条古河道,M12墓道和墓室刚好建在古河道的西岸漫滩上,而其西边不远的M13发掘时未见到沙子。再加上M12没有砖封墓门,我们怀疑M12的砖构并不是用来显示其与众不同的身份,仅仅是为了防止墓室坍塌。M12出土的随葬品和墓志也能佐证这一点。M12出土了数十件器物,其中耀州窑青瓷与M13所出基本相同。墓志记载墓主为孟珪,与M13墓主孟琮为亲兄弟。奇怪的是M12和M13墓主一样,也是葬于宣和五年九月二十三。

M12 孟珪墓

M12 随葬器物出土场景

此时,考古队仅对之前勘探的M11—M13进行了发掘,以上情况向孙周勇院长汇报后,院长非常重视,指示要对墓地重新勘探,完整揭露孟氏家族墓地。

接到指示后,考古队立即展开全面勘探和揭露工作,在这三座墓北边又发现两座同样形制的墓葬,编号为M31、M32。很可惜,两座墓都被盗严重,有幸墓志还在。两座墓墓室地面铺有石板,比南面三座墓墓室的地面要讲究一些。释读墓志可知,墓主分别为孟軏的妻子张九娘与儿子孟琏,同样埋葬于宣和五年九月二十三,南边的孟珪和孟琮为孟軏的侄子,孟軏正是这场葬礼的主持者。虽然都是亲人,但是孟軏对于自己的妻与子还是更加体恤一些。M31、M32残存的鎏金银钗显示其随葬品的精美程度绝不亚于南边三墓。后来,我们在社会上发现了一些流传的耀州窑青瓷,与孟氏家族墓地出土的完全一致,或许我们为张九娘和孟琏重新找到了他们的随葬品。

M31、M32 全景

器曰复古,人悲早亡

五座孟氏家族墓呈南北两排分布。孟氏家族从社会地位和官员品级来说,应该不高。墓志中仅仅提到孟輗(即孟軏之兄,M12、M13墓主之父)曾任阌乡县主簿。据《宋史》记载,主簿为县令下属官员,阌乡县为中下县,阌乡县主簿为从九品。另外,墓志中虽然提到孟輗长子先后在同州冯翊县和耀州为官,但是没有说明其具体官职,应该是官位不显。除此之外,墓志中再未记载家族中其他人是否做官,包括这场葬礼的主持者孟軏,即使他有官职,应该也不会很高。这从孟軏为其妻子张九娘撰写的墓志中也能找到相应的佐证。张九娘为左藏库副使舜臣之女,左藏库副使为七品官,与孟氏家族联姻应是门当户对,甚至是“下嫁”。孟氏家族墓地与陕西发现的另一处重要北宋家族墓地—蓝田吕氏家族墓地在等级上无法相比,但出土了大量精美瓷器,尤其是耀州窑青瓷,部分可以与后者出土的青瓷相媲美,甚至要胜于后者。如何解释这种现象呢?细读墓志,我们发现孟輗长子宣和四年(1122)在耀州为官,耀州是耀州窑生产的中心,而且这批墓葬葬年为宣和五年,时隔一年,其应该还在耀州任官,所以才有机会为其亲人置办这一批耀州窑精品来随葬。墓葬出土的砚台、铜镜等其他随葬品有明显使用痕迹,当为生前所用,而这批耀州窑青瓷看不到任何使用痕迹,应该是孟輗长子为此次重新安葬的亲人专门向窑场定制的产品。

M31 孟琏墓墓室石板铺地及墓志情况

我们将孟琮墓志反转,发现其背面并非像通常所见的墓志一样平整,中间有一道道明显的凸棱,外围有细细的线刻纹饰。经辨认应该是将唐墓中的石椁窗户改刻而成。张九娘墓志没有纹饰,厚度和孟琮墓志接近,都在9厘米左右。孟珪和孟琏墓志在相邻侧面有典型唐代线刻卷云纹,厚度在12厘米左右。我们推测,很有可能前二者来自同一个石椁壁板,后二者来自同一个石棺床,都属于利用唐代石葬具改刻。这种情况也见于北宋时期的吕大雅墓志、李保枢墓志、淳于广墓志,以及蒙元时期的刘黑马墓志。

根据墓志,张九娘卒于元符二年(1099)二月初二,孟琏卒于政和八年(1118)三月初七,M13孟琮卒于政和八年三月十一,M12孟珪卒于宣和四年(1122)二月十八。九娘21岁嫁孟軏为妻,来年就生了儿子孟琏,孟軏夫妇一定非常开心。其兄孟輗也连生三子,想必在张九娘去世的1099年以前,孟家虽然不是大富大贵,但是作为小康之家应该也是幸福圆满的。1099年九娘去世时距她与孟軏成亲才8年,儿子孟琏才7岁,孟軏一定很伤心。没想到更大的打击还在后面,19年之后,年仅26岁的儿子孟琏也去世了,4天之后年仅24岁的侄子孟琮去世,3年之后年仅22岁的侄子孟珪去世。M11未见墓志,据鉴定墓主是一位30岁左右的女性,应该也是孟家一位早亡的亲人。北边一排是孟軏的妻与子,推测南边一排应该是孟輗的直系亲属,不知姓名的M11可能是孟輗的女儿或者其他亲人。

亲人连续早逝对孟氏一族来说肯定是异常沉重的打击。我们不知道孟軏怀着怎样的心情,为五位至亲新买一块墓地在宣和五年九月二十三重新安葬。墓志中没有记载孟輗的情况,我们不知道他是否在葬礼中出现,或许他也早早去世,所以孟珪、孟琮才会跟着长兄生活。

对五座墓葬出土人骨的检测表明他们很可能死于肺结核,也就是痨病。《济生方》谓:“夫劳瘵一证,为人之大患。凡受此病者,传变不一,积年染疰,甚至灭门……感此疾而获安者,十无一二也。”《医学纲目》亦载:“传尸蛊瘵之症,父子兄弟互相传染,甚者绝户。”北宋孟氏家族墓地成为古代肺痨易传染难医治的注解。