潼南独柏寺正殿形制特征对比研究

四川地区多雨潮湿的气候不利于木构建筑的保存,加之经济建设、城市发展等因素,故现存元代建筑数量较少。共有南部醴峰观大殿(1307年)、盐亭花林寺大殿(1311年)、梓潼大庙盘陀殿(1320年)、眉山报恩寺大殿(1327年)、峨眉山大庙飞来殿(1327年)、蓬溪金仙寺转轮藏殿(1327年)、阆中永安寺大殿(1333年)、阆中五龙庙文昌阁(1343年)、芦山平襄楼(元代)、芦山青龙寺大殿(元代)、剑阁香沉寺大殿(元代)11处建筑,均为佛寺、道观、祠庙类建筑。主要分布于成都平原与西南山区交接处(峨眉山大庙等4处),川中丘陵的涪江、嘉陵江流域(阆中永安寺等7处)两个区域。重庆潼南的独柏寺正殿位于潼南区上和镇涪江之滨,从地理上也属于川中丘陵区涪江流域。故将四川现存的11座元代木构建筑作为与潼南独柏寺正殿对比研究的对象,且主要以9座三开间建筑为比对样本。

营造尺

中国传统建筑营造很早就有了基本模数(统一的尺度标准)的概念。宋《营造法式》使用的尺度标准有两种:大木作中各构件大小用材份表示(偶尔也用于其他部分,如立基高度);房屋的整体尺度用长、尺、寸表示。营造尺为古代匠人设计、营造建筑的基本模数,是研究建筑营造制度的重要依据。基于以下几点原则对潼南独柏寺正殿采用的营造尺尺长进行复原推算:一是宋代营造尺一般在30.9~32.9cm,二是古代用尺多采用整尺、半尺或1/4尺,三是优先考虑通面阔、通进深这样的主要平面尺度为整尺或半尺,四是木构建筑受年久变形及测量准度因素影响故允许2%以内的误差。推算得出潼南独柏寺正殿所用营造尺之尺长为31.8cm。

材份

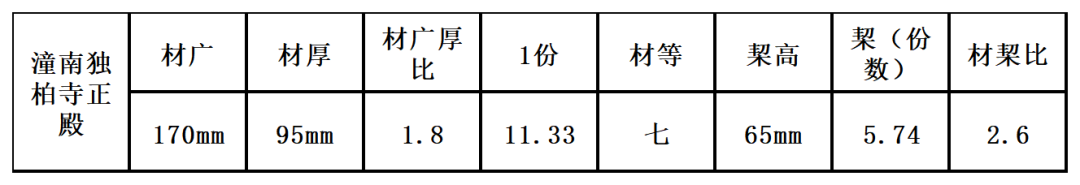

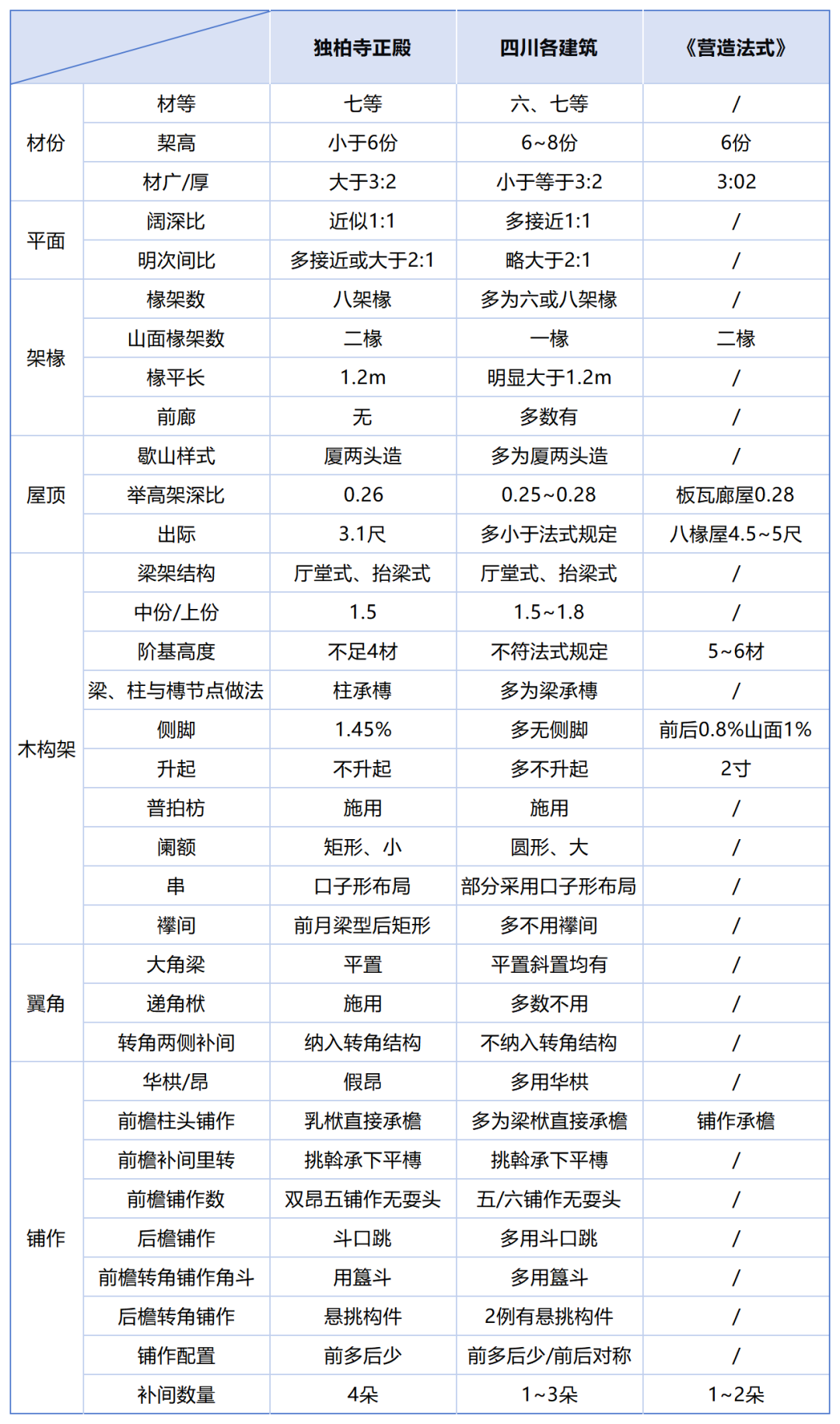

根据潼南独柏寺正殿前檐斗栱得出其建筑用材标准(见表1)。按其所用之31.8cm营造尺推算,独柏寺正殿用材5.35×3寸,接近《营造法式》规定的七等材5.25×3.5寸。与其它四川元代三开间建筑用材六等或七等一样,均用材较小。但栔高普遍偏高,基本占到6份至8份;而独柏寺正殿则偏小,只占到5.74份略小于《营造法式》规定之6份。四川元代各三开间建筑材广与材厚之比多等于3:2,或略小于该比值(大庙盘陀殿和醴峰观大殿);而独柏寺正殿材广与材厚之比为3.6:2,明显大于《营造法式》3:2之规定。

从建筑用材角度来看,潼南独柏寺正殿与四川元代各三开间建筑差别较大。潼南独柏寺正殿铺作用斗尺寸除栌斗高略大于20份以外,其余各斗均明显小于《营造法式》造斗之制。檐柱柱径为31.8份~33.5份,金柱柱径35.3份,明显小于《营造法式》卷三十梭柱42份之制,其柱径用材尺度介于《营造法式》卷五中余屋(21~30份)和厅堂(36份)之间。由此看出,潼南独柏寺正殿用材尺度明显小于《营造法式》之制,即用料更为轻巧。

表1 潼南独柏寺正殿用材一览表

一、平面

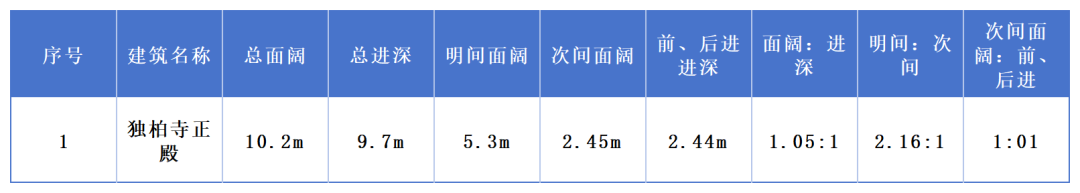

四川现存元代建筑除峨眉山大庙飞来殿和芦山平襄楼为五开间外,其余均为三开间;进深多为四间,有眉山报恩寺大殿、峨眉山大庙飞来殿、芦山平襄楼、芦山青龙寺大殿、阆中永安寺大殿、盐亭花林寺大殿、剑阁香沉寺大殿;进深三间的有南部醴峰观大殿、梓潼大庙盘陀殿、蓬溪金仙寺转轮藏殿、阆中五龙庙文昌阁。潼南独柏寺正殿采用了面阔三间进深三间的平面布局。

四川现存元代建筑中除峨眉山大庙飞来殿、芦山平襄楼两处五开间建筑为面阔大于进深的矩形平面,和眉山报恩寺大殿、蓬溪金仙寺转轮藏殿两处进深略大于面阔的矩形平面(可看作近似方形)外,其余皆是方形平面(阔深比非常接近1:1)[1]。可见这种方形平面在四川元代建筑中应用广泛,应为当时建筑平面的常用形式。潼南独柏寺正殿的阔深比为1.05:1,非常接近1:1,正是采用了这种方形建筑平面。

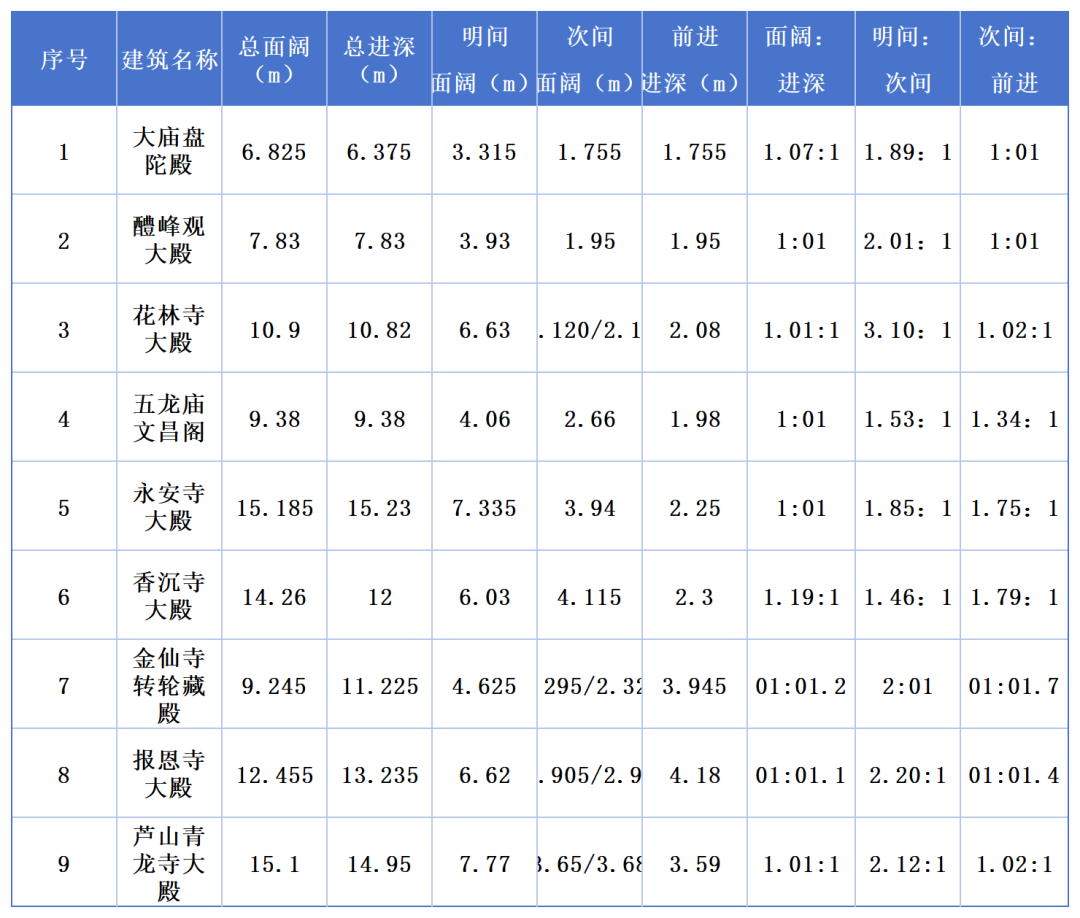

四川现存元代建筑在面阔开间尺度上明、次间存在一定比例关系,阆中五龙庙文昌阁(1.53:1)、阆中永安寺大殿(1.85:1)和剑阁香沉寺大殿(1.46:1)这三座建筑明、次间比例小于2:1,盐亭花林寺大殿(3.10:1)明、次间比例明显大于2:1,除此以外均接近2:1。金元时期的建筑明间尺度较之唐宋有明显增大趋势,在明、次间比例小于2:1的三座建筑也能看出这种明间增大的趋势,尤其是阆中永安寺大殿。在这种趋势上,四川现存元代建筑明、次间比例似乎呈现出了更为明确的近似2:1的比例关系。潼南独柏寺正殿在面阔上明、次间尺寸比例为2.16:1,接近2:1这一比例关系(见表2、表3)。

表3 独柏寺正殿开间进深比[3]

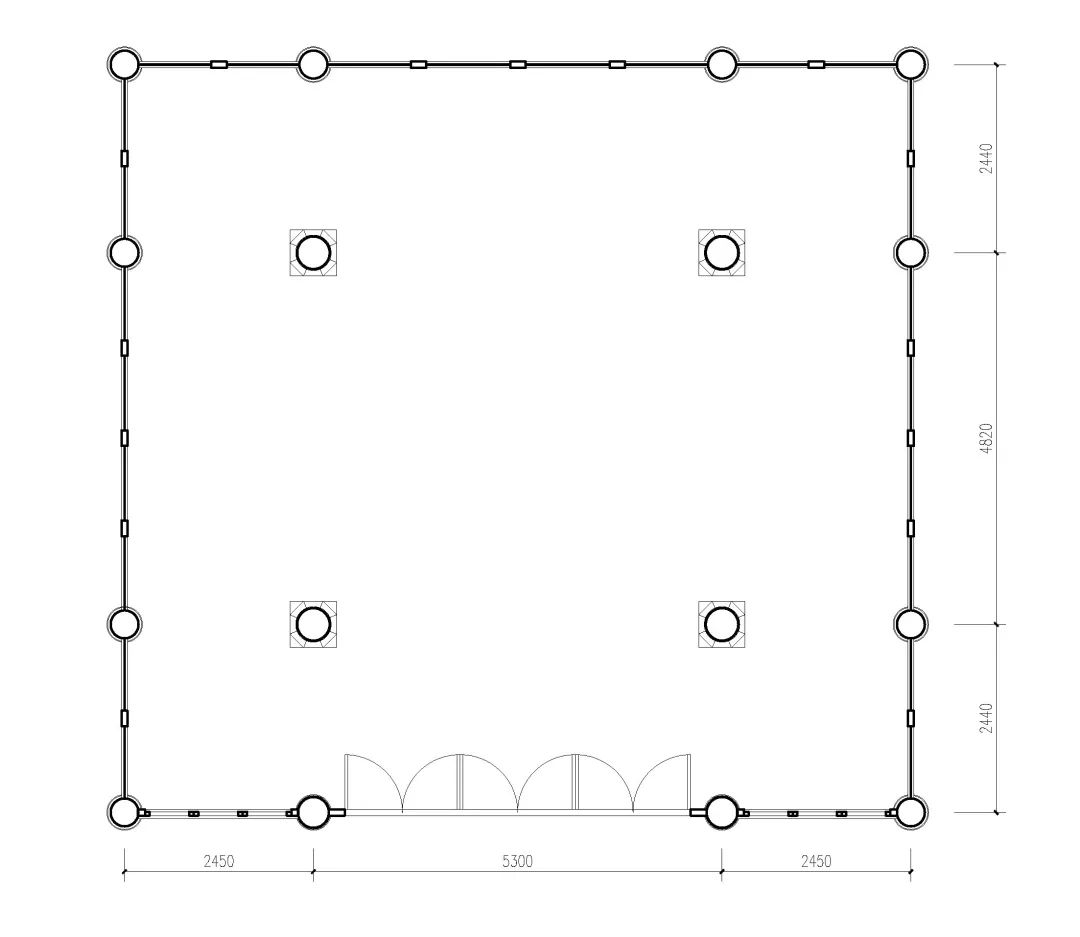

潼南独柏寺正殿面阔三间,明、次间尺寸比例为2.16:1,进深三间,明、次间尺寸比为1.98:1,都接近2:1。并采用了四柱八架椽的结构形式。这种方形柱网建筑平面,其檐柱围合成一个大的方形平面,四根金柱在建筑内部组成一个小的方形平面,内外两圈柱网形成“大方”套“小方”的套筒式平面格局。这种“面三进三”的方形柱网布局,是四川元代三开间建筑的标准柱网平面形式。其它的柱网平面形式可看作是在此标准柱网平面的基础上进行了移柱、加柱、设前廊等变化手法而形成的。这样的平面形式使得有限的建筑占地面积内获得了极大的使用空间,尤其是“小方”这个核心区域,周边宽度相对较小,呈环绕核心布置。

潼南独柏寺正殿内外两圈柱网均为面阔略大于进深的近似方形,正是这种套筒式方形标准平面的典范。(如图一)

从建筑平面看,虽然三开间方形小殿在南北各地均十分常见,北方所存案例甚至更多,但元代以后北方方殿消失[4]。与四川相邻的北方地区——陕西,其元代的歇山殿宇已明显呈现出面阔大于进深的现象[5]。大部分面阔与进深之比已超过1.5,不超过1.2的仅有两处,且均位于紧邻四川的汉中洋县。而此时江南三开间小殿仍延续了宋代以来的方形平面,甚至出现进深稍大于面阔的纵向矩形平面。陕西元代三开间歇山殿宇中,明、次间比例最大的仅为1.5,其余多为1.1-1.2;而宋元时期江南殿宇的当心间尺度有显著增大趋势,其明、次间比例约在1.6-2.4之间,明显大于同时期北方建筑。反观元代四川各殿,明、次间比例最小者为剑阁香沉寺大殿1.5以外,大部分殿宇保持在2左右,最大的盐亭花林寺大殿则有3,呈现出略大于江南各殿的状况[6]。从平面形制看,四川元代三开间建筑应属于江南体系而非北方体系。

分布于川中丘陵涪江、嘉陵江流域的南部醴峰观大殿、盐亭花林寺大殿、梓潼大庙盘陀殿、蓬溪金仙寺转轮藏殿、阆中永安寺大殿、阆中五龙庙文昌阁、剑阁香沉寺大殿,加上潼南独柏寺正殿共8座建筑。除蓬溪金仙寺转轮藏殿为前进加深的纵向矩形平面外其余都是方三间平面形式。此区域的建筑平面形式基本保持统一,方三间平面应是元代四川中部丘陵地区殿宇惯用平面形式。而分布于成都平原与西南山区交接处的4座殿宇中的峨眉山大庙飞来殿和芦山平襄楼(唯一一座重檐歇山式建筑)为五开间平面,眉山报恩寺大殿为三开间且前进加深的纵向矩形平面,芦山青龙寺大殿为三开间方形平面。此区域的建筑分布数量较少平面形式却各不相同,未见其规律特征。

二、建筑上、中、下份比例关系

古代建筑营造设计一般是按定“地盘”——定“侧样”——定“正样”顺序进行的,即先确定建筑平面再确定横剖面最后定里面效果。喻皓的《木经》将“侧样”分为下份即台基,中份即斗栱和柱子(含柱础),上份即屋盖(举高);定“侧样”就是定这三部分的做法和尺寸。

潼南独柏寺正殿台基高58cm,中份高440cm,上份高284cm,三者比值约为1:7.5:5。其中份、上份之和是下份的12.5倍,中份是上份的1.5倍。其它四川元代三开间建筑中份、上份之和是下份的4.2~21.4倍不等(且数值非常离散),中份是上份的1~2.3倍,其中1.5~1.8倍居多。独柏寺正殿58cm的台基高度不足四材,明显小于宋《营造法式》卷三中5~6材的规定,其它四川元代三开间建筑台基高度或大或小也不满足《营造法式》之规定。四川元代三开间建筑立基高度似乎比较随意,既不满足《营造法式》之规定也无固定规律可循。其中份与上份之比例关系则规律许多,除最小的芦山青龙寺大殿1倍和最大的梓潼大庙盘陀殿2.3倍以外,几乎保持在1.5~1.8倍这个基本稳定的比例关系。(见表4)

表4 四川元代三开间建筑竖向比例一览表[7]

三、椽架

椽架数目与建筑规模和等级息息相关,四川现存元代建筑按椽架数划分,施四椽架的有南部醴峰观大殿、梓潼大庙盘陀殿,施六椽架的有盐亭花林寺大殿、剑阁香沉寺大殿、蓬溪金仙寺转轮藏殿、阆中五龙庙文昌阁,施八椽架的有芦山青龙寺大殿、阆中永安寺大殿、峨眉山大庙飞来殿、芦山平襄楼,施十椽架的唯有眉山报恩寺大殿,从四架椽到十架椽皆有,无明显规律可循,但六架椽和八架椽是使用最多的,潼南独柏寺正殿施八椽架。

椽平长与椽架数组合决定了建筑的进深尺度。反过来说,在建筑总进深确定的情况下,椽平长决定椽架数,椽架数决定椽平长。潼南独柏寺正殿脊椽架的椽平长为1210mm,其余架道均为1200mm,近似于等分。应是确定了建筑总进深尺度后先确定了椽架数再均分而得到的椽平长。与之相似的有南部醴峰观大殿椽平长约为1950mm;芦山青龙寺大殿除脊椽架为2100mm稍大以外其余架道约为1800mm,近似等分。其余几处建筑没有采用这种均分的形式,也没有呈现出明显的大小分布规律,只是檐架道普遍出现加长椽平长的现象。同为八椽架的芦山青龙寺大殿、阆中永安寺大殿、峨眉山大庙飞来殿其椽平长大的约有2.3米,小的也有近1.5米,而潼南独柏寺正殿却只有1.2米,明显小于同类型建筑。

四川现存元代建筑中施八椽架的峨眉山大庙飞来殿和芦山平襄楼为五开间建筑,这里不作讨论。阆中永安寺大殿采用八架椽前后剳牵四椽栿对乳栿用五柱,芦山青龙寺大殿与潼南独柏寺正殿同为八架椽,并采用前后乳栿用四柱,金柱上施四椽栿上承蜀柱托平梁与上平槫,平梁上再立蜀柱承脊槫。

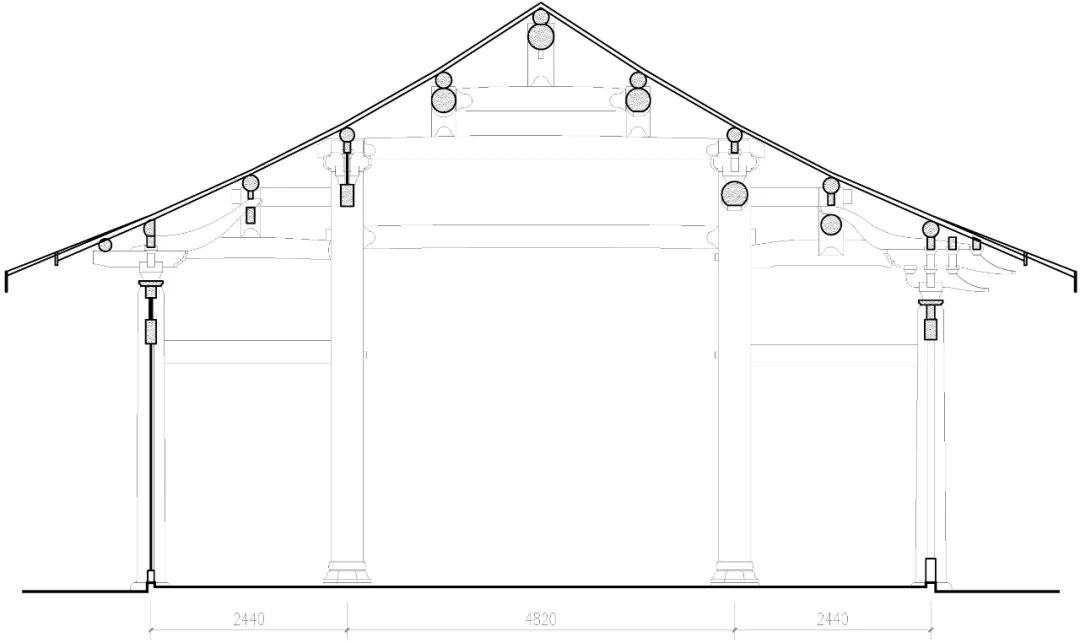

将四川现存三开间元代建筑按有无开敞式前廊分为两类,有前廊的南部醴峰观大殿、梓潼大庙盘陀殿、盐亭花林寺大殿、剑阁香沉寺大殿、阆中五龙庙文昌阁、阆中永安寺大殿这6座建筑均为前后剳牵的架椽形式,前后进仅一椽,尺度较窄;而无前廊的蓬溪金仙寺转轮藏殿、芦山青龙寺大殿、眉山报恩寺大殿这3座建筑其前进尺度明显较宽,有两椽甚至三椽。有前廊这一类数量较多,其特点是:前廊作为室内外的过渡空间,中间设置佛像并作为室内活动空间,最后一进一般作为交通空间,功能分区非常明确。这种开敞式前廊运用于佛殿建筑,在四川现存元代建筑属于常见类型,在全国现存宋代佛殿建筑中也有不少著名实例,如晋祠圣母殿、保国寺大殿等。无前廊这一类数量较少,其特点是:由于前进尺度较大,若设置外廊则导致室内空间过小,故将前进纳入室内以获得较大的室内活动空间。潼南独柏寺正殿的明间进深尺度较小,也选用了无前廊这一形式,将前后檐柱间的区域全部纳入室内空间(如图二)。

图二 独柏寺正殿明间横剖面图(图片来源:《重庆市潼南区独柏寺正殿修缮设计方案》李果绘制)

四、屋顶

四川现存元代建筑的屋顶形式全部采用歇山式屋顶。歇山式屋顶在《营造法式》中分为厦两头造和九脊殿,厦两头造用于厅堂式建筑,九脊殿用于殿阁式建筑,二者外观相似但构造有区别。南部醴峰观大殿、梓潼大庙盘陀殿、盐亭花林寺大殿、芦山青龙寺大殿属于厦两头造,即在两端加上披檐成为两厦,且自正缝梁架开始出际,整个次间作为完整的 “一厦”。所以厦两头造没有外推山面梁架,由正缝梁架承托山面檐椽椽尾。若采用外推山面梁架,次间的一部分作为“一厦”,则为九脊殿。阆中五龙庙文昌阁、阆中永安寺大殿、剑阁香沉寺大殿就是采用了九脊殿的外推山面梁架做法,在丁栿上立系头栿、夹际柱形成山面梁架。四川现存元代建筑遗存中的“厦两头造”或是“九脊殿”都未严格按照《营造法式》规定建造,这里的“厦两头造”其“两厦”的进深皆为一椽而非《营造法式》中的二椽;这里的“九脊殿”也并非殿阁式建筑,夹际柱以蜀柱的形式出现,系头栿的做法也与《营造法式》中的不同;还有出际长度、角梁布置形式等都没严格执行《营造法式》规定。

蓬溪金仙寺转轮藏殿、眉山报恩寺大殿更是因其前进加深而导致次间面阔小于进深的现象,在正缝梁架的前进梁栿上立蜀柱以对应四十五度的角梁以及下平槫,这样一种特殊的“厦两头造”做法。潼南独柏寺正殿属于厦两头造,且角间为正方形,四面下平槫交圈的四个交点正好位于角间中心,与南部醴峰观大殿、梓潼大庙盘陀殿、盐亭花林寺大殿同属一类。但有所不同的是这三座建筑山面厦架进深仅一椽,而潼南独柏寺正殿的山面厦架进深为二椽,与之类似的仅有芦山青龙寺大殿。(如图三)

《营造法式》中举高与前后橑檐枋之比,殿阁、筒瓦厅堂为1/3,两椽屋为1/4,板瓦厅堂和廊屋在此比值之间;清工部《工程做法》的举架法所得的屋面折线斜度也变化不大、与之较为接近。1/3~1/4是我国古代长期实践得出的经验比值,四川现存元代建筑的举折之法均在此范围之内。除南部醴峰观大殿举高与前后橑檐枋之比值达到《营造法式》中板瓦廊屋0.28的比值要求外,四川其余几座现存元代三开间建筑都小于此数值[8],总体呈现屋顶平缓之势。未发现这种将屋面放缓的做法存在营造技术上的规律性,或是功能、审美上的目的性,可能是出于经济性的考虑。

潼南独柏寺正殿举高为2855mm、前后橑檐枋距离为10840mm,比值为0.263,与多数四川元代三开间建筑一样位于0.25~0.28之间的这个范围。

出际是为了保护山面梁架和墙体,屋面悬出两侧山面柱头之外的部分。在《营造法式》中对九脊殿有“出际长随架”的规定,对厦两头造却未立出际制度,应可按不厦两头造处理。潼南独柏寺正殿的出际长度为(八椽屋)3.1尺,与之类似的厦两头造建筑为:南部醴峰观大殿(四椽屋)3.7尺、梓潼大庙盘陀殿(四椽屋)3.1尺、盐亭花林寺大殿(六椽屋)2.4尺、芦山青龙寺大殿(八椽屋)3.8尺。由此看来,除梓潼大庙盘陀殿在《营造法式》中四椽屋3~3.5尺的范围内、南部醴峰观大殿略大于3.5(基本符合)外,另外三座六椽架、八椽架建筑都明显小于《营造法式》中六椽屋3.5~4尺、八椽屋4.5~5尺的规定。

潼南独柏寺正殿采用方椽而非圆椽,故不便与《营造法式》中规定的檐出与椽径之比例关系进行比较。檐出部分是建筑屋面的薄弱环节、易损部位,所以檐椽和槫往往经历过维修更换,再者建筑的前后檐位置常常被人为改造。即檐出部分的真实性难以保证。故此对檐出不做分析比较。

五、梁架结构

在《营造法式》中按梁架结构将木构建筑分为:殿阁式、厅堂式和柱梁作。这种分类方式不单单从结构考虑,还融入了形制等级的意义。按此分类方法,潼南独柏寺正殿与其他四川现存三开间元代建筑一样,均属于厅堂式建筑结构类型。

刘敦桢先生编著的《中国古代建筑史》一书中按梁架结构将木构建筑定义为:抬梁式、穿斗式与井干式三类。这种分类方式主要从槫及梁架各构件之间的连接和力学关系考虑。按此分类方法,潼南独柏寺正殿与其他四川现存三开间元代建筑一样,均属于抬梁式建筑结构类型。

值得一提的是,孙大章先生在《民居建筑的插梁架浅论》中提出了“插梁式”的概念,即承重梁的一端或两端插入柱身而非置于柱顶的梁架结构形式。若按此说法,潼南独柏寺正殿应属于插梁式建筑结构类型,梓潼大庙盘陀殿、剑阁香沉寺大殿也采用插梁式的结构类型,而其他四川现存三开间元代建筑未采用此法。但笔者认为,所谓的“插梁式”可看作是“抬梁式”的一种变种做法,其“梁”的力学性质二者并无区别,只是梁端与柱的连接方式不同而已,其目的是增加梁架结构的整体刚度,故应归属“抬梁式”这一结构类型。

蓬溪金仙寺转轮藏殿、芦山青龙寺大殿、阆中永安寺大殿、阆中五龙庙文昌阁、眉山报恩寺大殿均采用柱上置梁、梁上承槫的抬梁式做法,而潼南独柏寺正殿与梓潼大庙盘陀殿则采用柱端直接承槫,梁栿两端插入柱身的做法。剑阁香沉寺大殿则使用了一种将梁端置于柱顶而不承槫的异样做法,因该殿残损严重后期改动较大,推测此处为后期改动而非原始构造,故不纳入对比讨论。

南部醴峰观大殿与盐亭花林寺大殿金柱之上铺设斗栱层,斗栱均为单栱,两侧横栱承素枋,其上为平槫或栿。根据素枋上存留的榫口可以推测,设置斗栱层是因为其上造有平暗或平棊,遗憾的是四川元代建筑实例中均无完整平棊留存下来。独柏寺正殿不施平暗或平棊,为彻上明造。

六、侧脚与升起

宋《营造法式》卷五对侧脚之规定:前、后面侧脚为柱高的0.8%,山面侧脚为柱高的1%,角柱“各依本法”;对升起之规定:平柱至角柱“渐次生起,令势圆和”,以使檐口呈现柔和自然的曲线,并且升起随间数而定,三间升高2寸。

四川元代三开间建筑实例中少有施用侧脚和升起的案例,如眉山报恩寺大殿侧脚约4寸升起约3寸,南部醴峰观大殿侧脚约3寸升起约2寸,其余大部分建筑不施用[9]。而潼南独柏寺正殿侧脚约50mm,占柱高的1.45%,略大于《营造法式》之规定,檐柱无升起。檐柱的侧脚与升起虽然在力学性能和视觉美学上取得良好效果,但会增加建造难度、费工费时,自宋以后逐渐不予施用,到清代时木构建筑已完全弃用。可以看出,四川元代建筑也已呈现出逐渐弃用侧脚与升起的趋势。

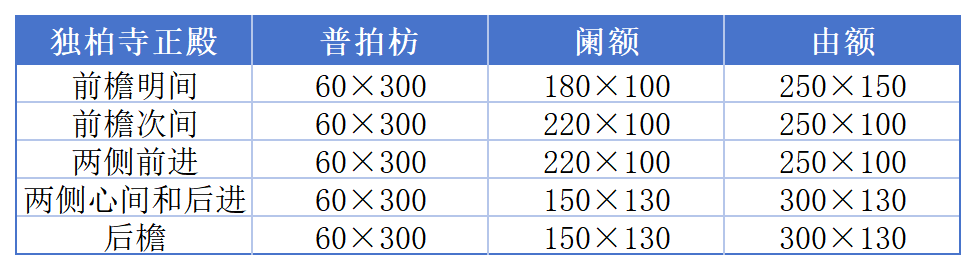

七、普拍枋及阑额构造

潼南独柏寺正殿檐下施普拍枋及阑额、由额的重额构造。普拍枋断面上半部为矩形下半部为类似斗欹的内凹形曲面(似扁平化的斗的断面),于角柱顶出头并做成瓣状枋头。前檐明间阑额下紧贴由额,其余部位阑额与由额之间有照壁板,但前檐次间与两侧前进照壁板由于其高度太小仅有8cm,故采用了一根厚度较薄的素面枋木填充其间的做法。阑额与由额皆为略微倒棱的矩形断面。(见表5)

表5 潼南独柏寺正殿普拍枋及阑额尺寸表(单位:mm)[10]

其它四川元代三开间建筑也都施用普拍枋,但断面造型各不相同,部分殿宇只在前檐和两山的前进施用普拍枋,即与正面保持一致性。四川元代木构建筑均有重视前方的视觉效果而弱化侧面和后方的立面效果之习惯,这种前后非对称的构造形式主要体现在后檐和山面心间及后进的铺作减跳与做法简化、舍去普拍枋、额的简化等做法上。

四川元代三开间建筑普遍采用由额的断面尺寸大于阑额的做法,潼南独柏寺正殿亦是如此。盐亭花林寺大殿、阆中永安寺大殿等设前廊的四川元代三开间殿宇多采用硕大的“月梁型”[11]檐额并施有绰幕枋[12],前檐阑额与由额则采用较小尺寸。与独柏寺正殿同为不设前廊的蓬溪金仙寺转轮藏殿、芦山青龙寺大殿、眉山报恩寺大殿的前檐均采用了硕大的圆形(近似圆形)阑额,而唯有独柏寺正殿采用了断面尺寸较小的矩形阑额,且由额断面尺寸也不大。对于明间跨度5.3米之大,其上还承载了四朵补间铺作的这种构造方式,从结构受力角度看显然是不合理的,阑额与由额之保存现状(维修前)也确已出现了明显的跨中弯曲变形。

八、串、襻间与屋内额

潼南独柏寺正殿两前金柱间施“月梁型”屋内额,直径约32cm,两后金柱间施矩形屋内额,断面尺寸为27×16cm。前檐乳栿上两蜀柱间施“月梁型”襻间,直径约25cm,后檐乳栿上两蜀柱间施矩形襻间,断面尺寸为20×10cm。两前金柱间施顺身串,正缝梁架前后金柱间施有顺栿串,但由于构件已缺失仅保留其榫孔,故具体形制做法不得而知[13]。可总结两点规律:一是前檐屋内额和襻间为“月梁型”,后檐为矩形,且断面尺寸前檐大于后檐;二是屋内额的断面尺寸大于襻间。由于屋内额上放置斗栱承中平槫,为承重构件,而襻间主要是起到增加木构架整体性和稳定性的拉结作用,同时兼有一定的承槫作用,故屋内额用材理应更大。屋内额和襻间一般采用枋的做法,但独柏寺正殿前“月梁型”后矩形的布置方式应是从建筑装饰性出发,其“重前轻后”的设计理念不仅体现在建筑外部立面效果也体现在内部装饰上。

独柏寺正殿襻间做法有两点特殊之处:一是前檐做成“月梁型”;二是补间铺作的挑斡后尾夹于下平槫与襻间之间,即襻间上置挑斡后尾以承下平槫而非斗栱。四川元代三开间建筑施用襻间的不多,与之相似的有两座。阆中永安寺大殿前檐中平槫下设襻间,襻间上置斗栱以承槫。与独柏寺正殿不同的是补间铺作的挑斡后尾不是直接夹于槫与襻间之间,而是插入栌斗内。芦山青龙寺大殿上平槫下也设有襻间,上置斗拱以承槫,不同的是没有挑斡压于槫下。

独柏寺正殿室内四金柱顶的四椽栿和中平槫交圈形成“口”字形,其下的额与顺身、顺栿串也围成“口”字形,颇有双层圈梁的意味,由此组成了稳定的四金柱内圈核心框架结构。采用了“大方”套“小方”的套筒式方形标准平面的南部醴峰观大殿、盐亭花林寺大殿、芦山青龙寺大殿、阆中五龙庙文昌阁皆是采用的这种双层“口”字形框架布局,除剑阁香沉寺大殿有类似做法外,其它平面柱网形式的四川元代三开间建筑则未采用“口”字形布局。可见内额、串与金柱的“口”字形布局与柱网平面是相互对应的。

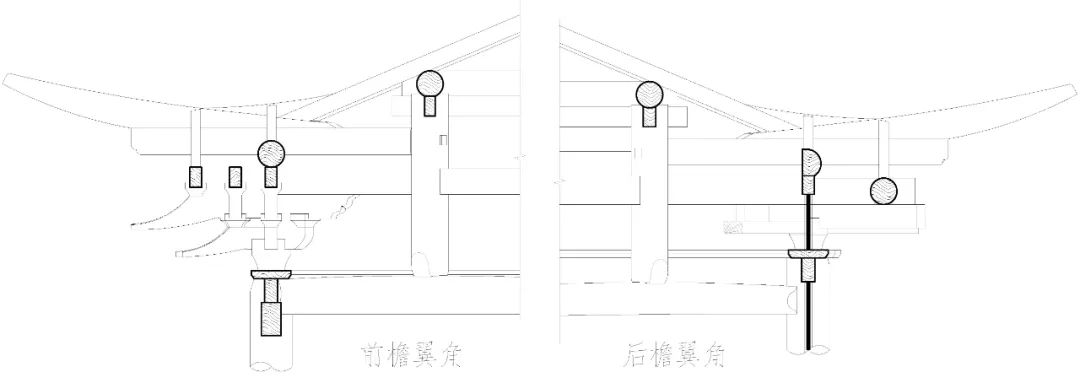

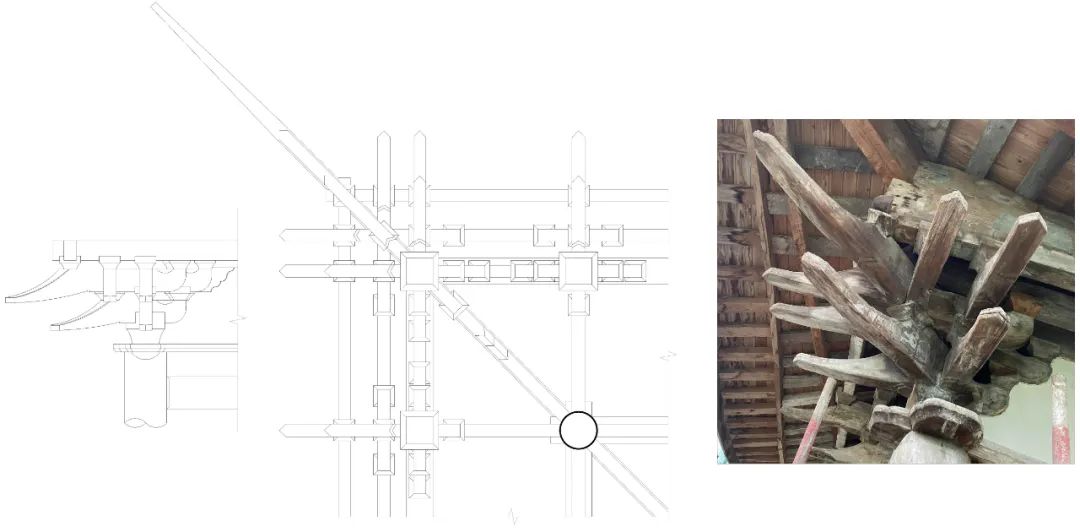

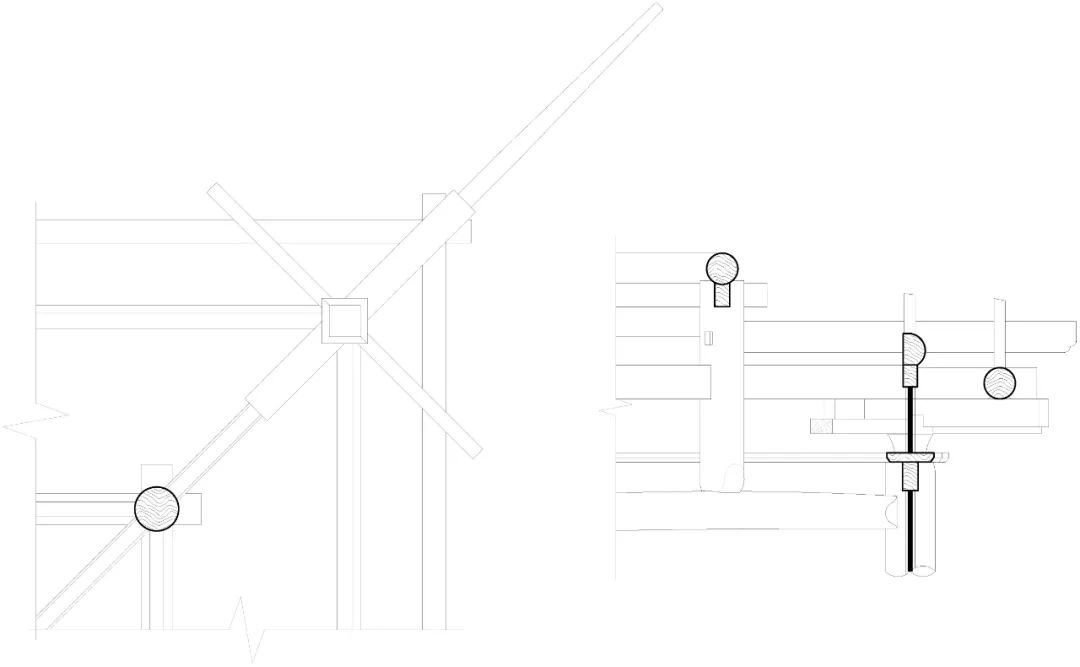

九、翼角构造

潼南独柏寺正殿四转角处施递角栿,前端插入角柱后尾插入金柱,高度与前檐阑额平齐,其上设蜀柱承下平槫。衬枋头后尾做透榫穿过蜀柱插于金柱身内。大角梁下身开口平置于牛脊槫交角之上,前有生头木支垫,后尾做直榫插入蜀柱内。这样的转角构造做法,实际是在转角处设置了一榀45°斜向梁架,且构造形式与正缝梁架基本对应。翼角采取斜向梁架的构造形式,大大加强了翼角檐部与内部梁架的整体性。[14]子角梁叠置于大角梁背,前端向外冲出并向上翘起,尾部高度逐渐降低至牛脊槫与下平槫两槫中间位置结束。续角梁下身开口斜置于下平槫上,但梁头不与大角梁、子角梁相接,也不在下平槫交角处,而是斜交于子角梁尾部之上。而隐角梁也根本没有起到连接大角梁和续角梁的作用,更像是填充于子角梁与续角梁之交角处凹折面的三角形垫木,这可能是隐角梁退化的一种过渡形式。(如图四)

四川元代三开间建筑中大角梁斜置的有盐亭花林寺大殿、阆中永安寺大殿等,其中有的用递角栿有的不用;大角梁平置的有南部醴峰观大殿、梓潼大庙盘陀殿、阆中五龙庙文昌阁、蓬溪金仙寺转轮藏殿,均未用递角栿。唯有独柏寺正殿施用了递角栿与平置大角梁的组合构造形式。由此可见,大角梁平置还是斜置与是否施用递角栿并无必然联系,实际上递角栿的运用更多的是受角间平面形制的影响,多见于方形角间、架深跨两椽的形式,如眉山报恩寺大殿后檐。角间为矩形的多用顺梁(丁栿)构造法(如阆中永安寺大殿),架深仅一椽的角梁后尾可直接由金柱承接无施用递角栿之必要。

独柏寺正殿与其它四川元代三开间建筑转角两侧的补间铺作不纳入翼角结构的做法不同,其前檐转角铺作两侧的补间铺作第二昂昂尾做直榫插入斜向梁架蜀柱内,也与梁架进行了连接。实际上斜向梁架的施用已使翼角处有了很好的结构稳定性,两侧补间铺作本没有连接梁架的必要,这只是在构造强度和整体稳定性上起了锦上添花的作用。也可能是早期转角与两侧补间铺作挑斡后尾共同承挑下平槫构造思想的延续。

十、铺作

1.假昂

独柏寺正殿铺作中昂均采用假昂做法——平出昂,昂尖为凹面昂。平出之假昂只是将出跳的竖栱或是耍头外端做成昂形而已,完全没有了下昂的杠杆式受力功能和降低出跳时挑高的作用。其构造形式与明清时期之假昂做法非常相似。在其它四川元代建筑中铺作出跳多用华栱,用昂者有阆中永安寺大殿、梓潼大庙盘陀殿、峨眉山大庙飞来殿、剑阁香沉寺大殿四座殿宇,但一般用真昂,仅永安寺大殿和大庙飞来殿的第一昂用了假昂。均用假昂的仅独柏寺正殿一例。可见假昂的运用,在四川元代建筑中并不多见,但假昂并非明清才有,宋代的敦煌老君堂慈氏塔、正定隆兴寺转轮藏殿、晋祠圣母殿等已有类似的平出假昂。

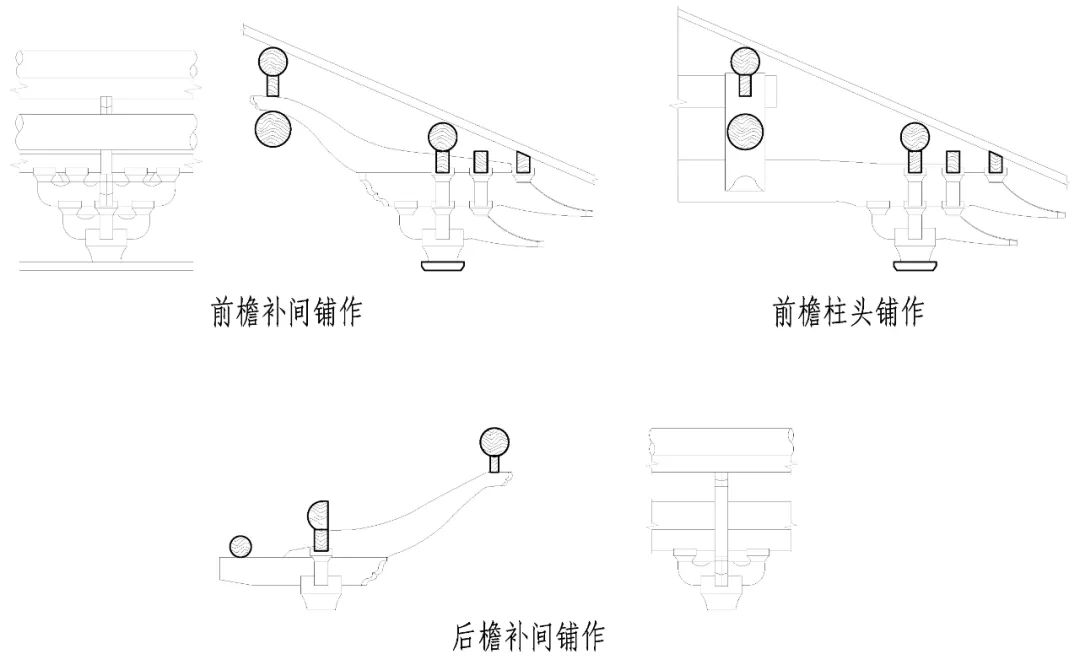

2.前檐柱头铺作

潼南独柏寺正殿前檐柱头铺作形似双昂五铺作重栱计心造,但从结构原理来看已与清代柱头科构造非常相似(如图五)。乳栿伸出柱头直接承檐,前端做成昂尖的样式(第二昂),但并未像清式的挑尖梁那样高度明显增大,只是替代了平身科中耍头木的位置[15]。乳栿直接承载牛脊槫、罗汉枋和橑檐枋,它实际上不能算作铺作本身的构件,而且也不需要其下斗栱来承重,只是起到一个支座托垫的作用。这种柱头铺作主要起装饰作用,只是保持了外观形式上的完整统一,已经脱离了铺作悬挑承檐之本意。第一昂前端为平出之假昂,后端为华栱之样式,用足材,但未隐出栱眼。牛脊槫下施泥道重栱加素枋,罗汉枋下施令栱,橑檐枋通过散斗直接置于乳栿背。

四川元代三开间建筑中前檐柱头铺作处仅阆中永安寺大殿为剳牵插入铺作内,以及梓潼大庙盘陀殿以昂尾作挑斡插入金柱而不用剳牵,因梁栿无法穿透真昂(斜置构件)而没有采用梁栿直接承檐的做法。其余殿宇不用真昂,除阆中五龙庙文昌阁剳牵压于铺作顶层梁头在罗汉枋内侧截止,相当于衬枋头与剳牵合二为一以外;均为乳栿或剳牵(唯眉山报恩寺大殿前檐用三椽栿)压于铺作之上并出挑直接承橑檐枋,即梁栿直接承檐的构造做法[16]。

3.前檐补间铺作

独柏寺正殿前檐补间铺作与柱头铺作形式上保持一致也似双昂五铺作重栱计心造,而实际上只有四铺,少了一铺。常规的双昂五铺作应是栌斗、第一昂、第二昂、耍头、衬枋头五铺,但这里的实际铺作次序是栌斗、昂、耍头(外端为昂形)、衬枋头四铺,也可看作是栌斗、第一昂、第二昂、衬枋头四铺[17]。这里采用了取消耍头木在第二昂背上置散斗直接承橑檐枋的方式来降低出檐挑高,以弥补假昂不降挑高的功能缺陷。牛脊槫和罗汉枋也是直接置于第二昂背上,其下分别施泥道重栱加素枋和令栱。由于没有耍头木,第二昂背上直接放置衬枋头,衬枋头后尾向内斜上方伸出挑斡,压于下平槫之下[18]。第二昂前端为平出之假昂,后端做成二瓣头式样压于挑斡之下,也用足材且不隐出栱眼。第一昂与柱头铺作构造形式相同。

四川元代三开间建筑之补间铺作外转与柱头铺作外观形式保持统一,里转则以铺作最上一层构件(梓潼大庙盘陀殿以第一昂作挑斡除外)作挑斡承下平槫。四川元代三开间建筑中仅阆中永安寺大殿、剑阁香沉寺大殿和阆中五龙庙文昌阁的前檐采用六铺作[19],其余均为五铺作,均出现不用耍头木的现象,有的甚至连衬枋头也不用,且没有以其它变化形式出现,即实际铺作数均少一铺。但本文仍按《营造法式》出跳数+3的计数原则进行铺作命名。这种“铺作减铺” 的现象即是将铺作最上两层不出跳的构件简化或省略的构造形式,实质上是铺作出跳承檐的功能性减弱而装饰性变强的营造思想转变过程的体现。

图五 独柏寺正殿铺作详图(图片来源:《重庆市潼南区独柏寺正殿修缮设计方案》李果绘制)

4.后檐铺作

独柏寺正殿后檐柱头铺作为斗口跳,乳栿插入栌斗斗口内并伸出柱头承檐,其前端做成类似㭼头之造型[20],未做成华栱头或昂形。栌斗上施泥道单栱承素枋及牛脊槫(背面砍平与素枋对齐,如图五),撩风槫直接置于乳栿背。后檐补间铺作也为斗口跳,出跳之华栱前端采用了与柱头铺作相同的似㭼头造型,后端做成与前檐相似的二瓣头造型;其上之挑斡造型也与前檐补间一样。四川元代三开间建筑中后檐铺作除阆中永安寺大殿用五铺作、梓潼大庙盘陀殿用四铺作外其余皆用斗口跳,跳头也采用简洁造型几乎没有装饰性。

5.转角铺作

独柏寺正殿前檐转角铺作与前檐补间形式一致,也是没有耍头木的“双昂五铺作”重栱计心造;但衬枋头后尾不做挑斡,而是做透榫穿过蜀柱直插金柱。后檐转角铺作与后檐补间类型一致,也为斗口跳;但自栌斗斗口出跳的不是华栱而是一块扁平的矩形木板,前端以木垫块承撩风槫,后端以木垫块支顶衬枋头。因后檐次间与山面后进无补间铺作,故后檐转角两侧的撩风槫跨度较大,栌斗斗口内还横向(与出跳方向垂直)伸出悬挑之枋木,两端承挑撩风槫以补充承载能力。蓬溪金仙寺转轮藏殿亦有此做法,芦山青龙寺大殿也有类似做法,略有不同的是横挑从角柱穿出两端立短柱承橑檐枋。(如图六、图七)

四川地区宋元时期角斗常采取一种特殊的异形斗做法,一直延续至明代初年。这种异形角斗的斗欹部分非自四面内杀,而是自四角内杀,以致斗平正置斗欹斜置,谓之簋斗。独柏寺正殿前檐转角铺作第二角昂上用簋斗,第一角昂上未用,更为特别的是这两角斗均为没有斗耳只有斗平和欹的平盘斗形式。

6.其它铺作

独柏寺正殿两山面之柱头铺作与后檐柱头铺作相同;前进之补间铺作外转与前檐补间铺作相同,里转则不用衬枋头作挑斡而是将第二昂尾端插入后边的蜀柱;心间之补间铺作与后檐补间铺作相同,略有区别的是挑斡尾端上置单斗承下平槫及素枋而非直接承挑。

独柏寺正殿屋内斗栱共四朵,前、后屋内额上各两朵,上承中平槫,均采用把头绞项作。

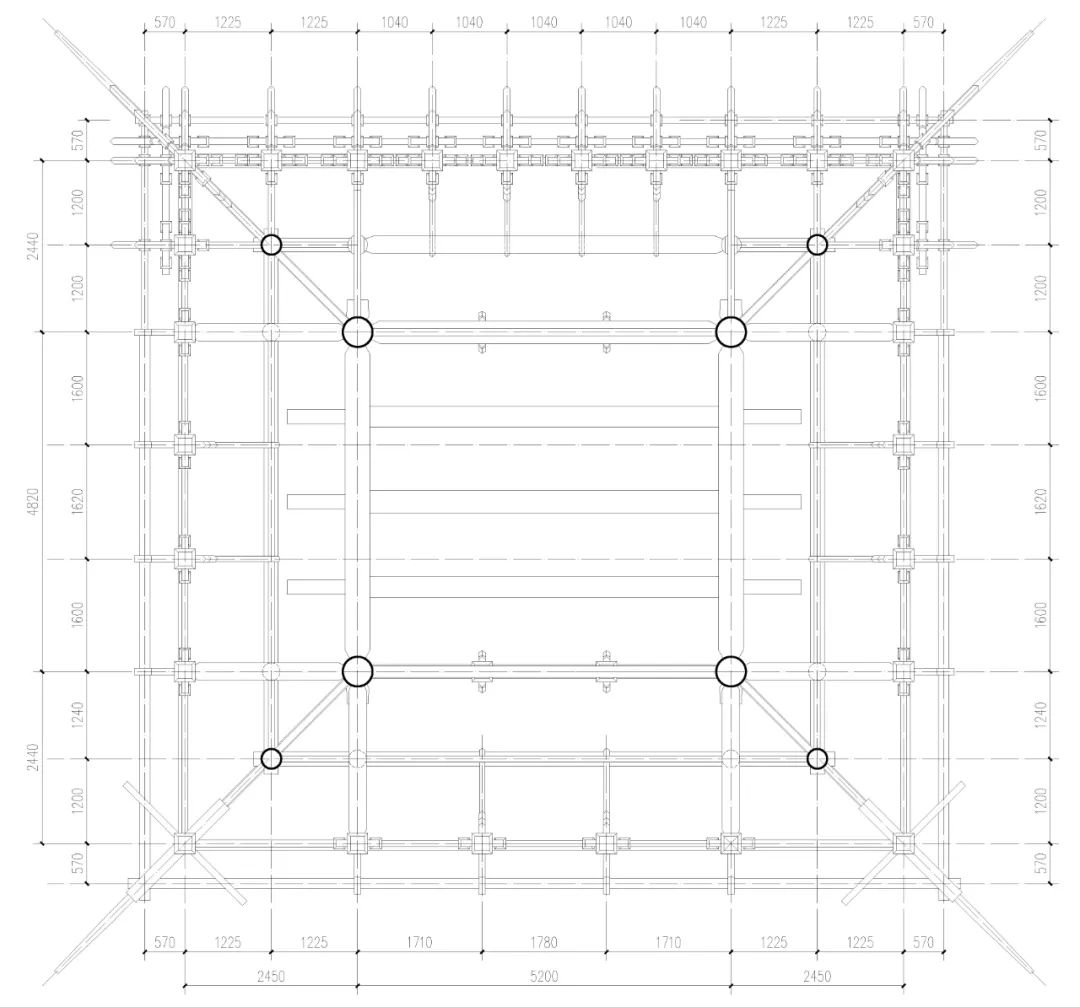

《营造法式》大木作制度对于补间铺作朵数只提到两种情况——每间用两朵及心间用两朵、次间一朵。但实际上宋代建筑实例中补间铺作布置远不止这两种情况,而是多种多样的。从四川现存的9座元代三开间建筑看也是如此。虽然柱头铺作都呈现对称均匀分布,而补间铺作的布置则无明显规律可寻,应是根据其需求或槫枋跨度灵活选择补间铺作的朵数。这9座建筑两山的铺作均是对称布置的,而前后檐铺作则有对称与前檐多于后檐两种情况,按铺作布置的对称性将其分为两类:第一类是前后檐与两山面均对称分布,如蓬溪金仙寺转轮藏殿、盐亭花林寺大殿、阆中永安寺大殿、南部醴峰观大殿[21]、阆中五龙庙文昌阁;第二类是前后不对称两山面对称分布,如梓潼大庙盘陀殿、芦山青龙寺大殿、眉山报恩寺大殿、剑阁香沉寺大殿。

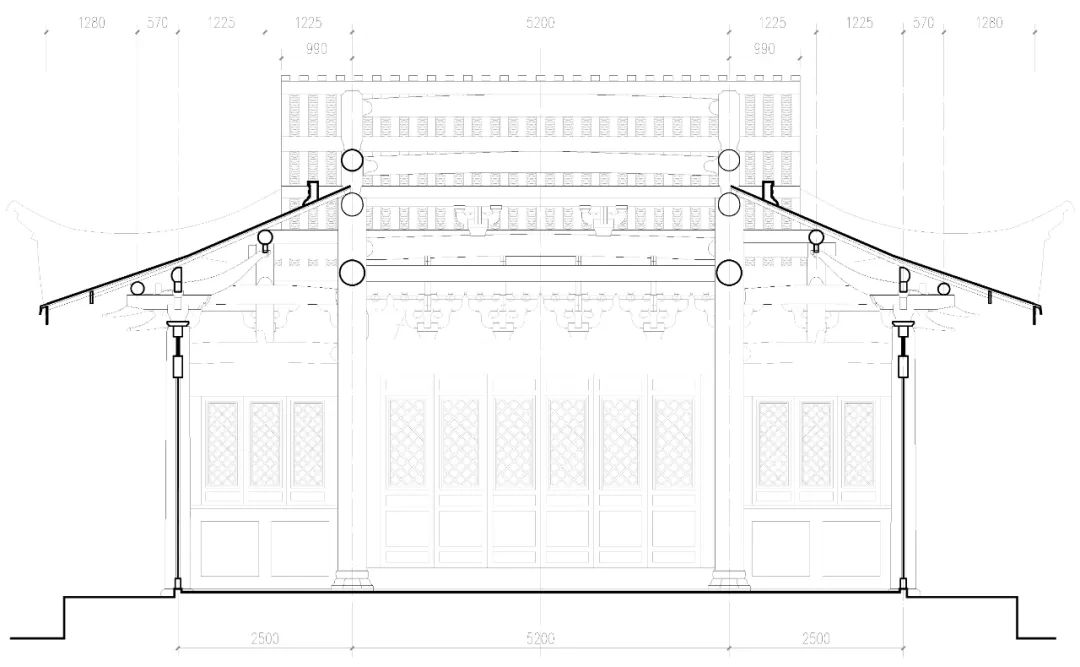

潼南独柏寺正殿属于第二类前后不对称的情况,前檐明间四补间、次间一补间,后檐明间两补间、次间无补间,山面明间两补间、前进一补间、后进无补间(如图八)。但不论哪一类,皆呈现出重视前檐和山面第一进的立面装饰效果,简化后檐和山面心间和后进装饰性的“前繁后简”现象。从前檐明间铺作数量看,四川元代三开间建筑除了芦山青龙寺大殿和眉山报恩寺大殿明间用三朵补间,其它都没有超过《营造法式》关于补间铺作用两朵的记载,而独柏寺正殿前檐明间用四朵补间是使用补间铺作数量最多的一例。

不仅是铺作配置数量上,从铺作的精美和复杂程度上更是凸显了“前繁后简”这一特征。独柏寺正殿自山面心间始往后至后檐铺作均采用斗口跳,前后铺作所用铺作数由五铺作减为斗口跳,可不仅仅是视觉差异,随之带来的前后橑檐枋出挑距离和高度不一致的技术问题需要解决。铺作层数减少势必导致铺作高度降低,独柏寺正殿与其它四川元代三开间建筑一样,采取了将铺作整体抬升的方法以保证前后橑檐枋高度一致,即升高檐柱以抬高铺作(普拍枋与阑额等随之升高),不施普拍枋者则以蜀柱抬高补间铺作。铺作层数减少带来的另一个问题是出跳变短,独柏寺正殿采取了增加出跳构件的出跳长度的方法使山面及后檐橑檐枋出跳距离与前檐对应。采用此法的还有阆中永安寺大殿、眉山报恩寺大殿、盐亭花林寺大殿。如此一来,四周之橑檐枋就能在高度和出挑上均保持一致。南部醴峰观大殿、梓潼大庙盘陀殿、阆中五龙庙文昌阁等其它殿宇则采取前后橑檐枋错层布置的构造方式,即以山面第一朵铺作为分界点,往前与前檐保持一致,往后橑檐枋出挑变短。这样一来,四周橑檐枋不能交圈,形成前后错开的两个半圈,缺点是后半圈檐椽出挑距离过长不利于檐部屋面结构稳定。

“前繁后简”营造理念的好处是既保证了建筑主要立面的美观与气势,又充分考虑了工程经济性大大降低了建造成本。但这种非对称的布置方式会造成屋檐受力不均,影响建筑结构的整体稳定性。

十一、结语

独柏寺正殿具体构造做法(详见表6)虽与四川元代建筑有诸多不同,特别是不具备大斜栿、鹰嘴蜀柱等四川元代建筑之显著特征;但其屋顶坡度、铺作构造及用材尺度等又与宋元建筑非常接近,普拍枋做法、后檐铺作简化、方形平面等又与四川元代建筑接近。独柏寺正殿除施4朵补间、梁栿直接承檐等铺作装饰性明显增强而结构功能减弱这一特征较为接近明清建筑外,无明显明清时期建筑特征,更多的表现为宋元时期建筑营造特点。考虑到川渝地区古建筑普遍存在营造技术迟滞现象,综合判断独柏寺正殿建造年代应为元至明代中期。中国木结构建筑经过几千年的发展在唐宋时期达到一个高峰,至元代持续稳定,元至明初多承宋制。由于元代存续时间较短,川渝地区现存元代木构建筑样本太少,故无法总结出一套准确、完整的该区域内元代建筑特征体系标准。因而,在没有题记或其它与建造年代相关的直接证据的情况下,仅靠营造技术对独柏寺正殿作出时代判定也不可能是精准的。但可以肯定的是独柏寺正殿延续了宋制,是处于宋向明清过渡阶段,这一时期的建筑。

注释:

[1] 后文主要将四川现存的9处三开间元代建筑纳入对比讨论。

[2] 数据来源:李林东:《四川元代建筑大木技术研究》,硕士学位论文,东南大学,2019年,第13页;柏呈:《四川现存元代木构建筑大木作研究》,硕士学位论文,西南交通大学,2014年,第27-28页。

[3] 数据来源:《重庆市潼南区独柏寺正殿修缮设计方案》,后文中独柏寺正殿之相关尺寸数据皆来源于此。

[4]张十庆:《中国江南禅宗寺院建筑》, 湖北教育出版社,2002年。

[5]刘瑞:《陕西元代建筑大木作研究》,硕士学位论文,西安建筑科技大学,2009年。

[6] 李林东:《四川元代建筑大木技术研究》,硕士学位论文,东南大学,2019年,第13页。

[7] 数据来源:《重庆市潼南区独柏寺正殿修缮设计方案》;柏呈《四川现存元代木构建筑大木作研究》,硕士学位论文,西南交通大学,2014年,第55-56页;李林东《四川元代建筑大木技术研究》,硕士学位论文,东南大学,2019年,第46页;四川省文物考古研究院:《四川古建筑测绘图集》第2辑,科学出版社,2012年,第26-28页;四川省文物考古研究院:《四川古建筑测绘图集》第3辑,科学出版社,2013年,第14-18页;蔡宇琨、赵元祥、张宇:《四川盐亭新发现的元代建筑花林寺大殿》,《文物》2017年第11期,第79-80页。

[8] 峨眉山大庙飞来殿0.292、芦山平襄楼0.3。

[9]柏呈:《四川现存元代木构建筑大木作研究》,硕士学位论文,西南交通大学,2014年,第55页。

[10] 数据来源:《重庆市潼南区独柏寺正殿修缮设计方案》

[11] 独柏寺及文中提到的其它四川元代建筑的“月梁型”构件均只是形似而非标准的月梁做法。

[12] 四川元代建筑之绰幕枋往往短小如雀替,但缺乏装饰性,可看作绰幕枋向雀替演化的过渡形态。

[13] 起承重作用的襻间和屋内额均得以保存而不承重的串则都损坏缺失了,或是因为其结构重要性低而未得到妥善保护和维护,也可能是近代人为破坏造成。

[14] 独柏寺正殿翼角翘起部分损坏,现状非原始构造,大角梁以上的子角梁、隐角梁等翼角部分是根据大角梁背和续角梁端头榫口推测之构造形式。

[15] 罗汉枋后侧的乳栿背比前侧略高,略微起到衬枋头的作用,而没有施用单独的衬枋头构件。

[16] 剑阁香沉寺大殿前檐铺作均已缺失,故此处未纳入讨论。

[17]若把第二昂看作耍头,则与柱头铺作形式上更为统一;但因有出跳,形式和功能上更像是竖栱做成昂形,故笔者偏向于后者。

[18] 挑斡与下平槫、襻间之关系详见本文:八、串、襻间与屋内额。

[19] 剑阁香沉寺大殿根据其山面保留的铺作造型推测前檐应为六铺作单抄双昂或三昂的形式。

[20] 端头下身斜面为四面向内斜杀之形式,眉山报恩寺大殿前檐补间之斜栱也有运用。