赵声良 邹清泉 | 传芳瀚海——敦煌研究院赵声良书记谈敦煌石窟的保护

邹清泉:20世纪早期,莫高窟断壁颓垣,部分栈道已经损毁,垂直的上下交通几乎断绝,常书鸿先生1943年来到敦煌后,就致力于莫高窟的保护与修缮,但困难重重,一直难以取得实质进展。后来,莫高窟得以整体加固大抵是在什么时间完成的?

赵声良:常书鸿先生在20世纪40年代初抵达敦煌后,首先着手的就是对敦煌石窟的保护,其中一项重要工作是在1944年修建了一道北起莫高窟第1窟、南至第131窟南侧的围墙,这堵围墙高约2米,长达1000多米,有效防止了人为破坏。为什么要修围墙呢?因为敦煌当地农民经常在这里放羊,晚上直接住进洞子,羊也圈到洞窟中,所以就必须修一道墙把洞窟围起来,不让外面的人进入。在那个年代,仅仅修这一道围墙就很困难,非常不易。限于人力、物力、财力及其他客观条件,当时只能尽己所能地做一些力所能及的工作,比如扫一扫沙子,修一修窟门,或者对塌毁的洞窟进行临时的修补,尚未有大规模的、系统的、科学的保护。

为进一步保护莫高窟,常书鸿先生曾写过很多报告,提出治理沙害、加固石窟以及其他与石窟保护有关的事项。中华人民共和国成立后,国家对敦煌石窟高度重视,文化部曾专门组织专家来调查。大概在1958年前后,已开始做一些加固的工程(图1),通过修墙把洞窟要塌的地方支撑住,这是当时最重要的问题。1962年8月,文化部徐平羽副部长率工作组考察敦煌(图2),这个工作组规模很大,其中有文艺理论家王朝闻、雕塑家刘开渠、考古学家宿白,还有治沙专家、地理学家等相关人员。徐副部长考察后,认为应该先加固,加固以后,沙害自然就减少了。徐部长后来还联系了铁道部,铁道部又联系甘肃省委书记汪锋,汪锋书记很重视,专门指派兰州铁道部第一设计院协助工作,1962年冬天,就派出探测队进行测绘、钻探、调查。同时,铁道部委派工程师搞工程设计,提出用石头支撑、遮挡、加固。国家文物局征求建筑学家梁思成先生意见,梁思成认为莫高窟的外表已经残破不堪(图3),关键是保护窟内的东西,外边怎么变化关系不大,主要是把石窟保护起来,不让它坍塌,并正式回信国家文物局,表示同意。

图1ˉ 莫高窟第257~259窟窟前崖体加固ˉ1957年

图2ˉ 文化部徐平羽副部长率工作组考察敦煌ˉ1962年

图3ˉ 莫高窟加固工程之前的石窟外景ˉ1962年

1963年,国务院划拨100万元专款用于敦煌石窟的全面加固保护,这个加固工程规模很大,做得非常及时,质量也相当好,通过修建挡墙,把上面支撑住,防止它垮塌。然后,连接每个洞窟之间的栈道也都通了。在那以前,好多上层洞窟上不去,要去上层洞窟,就得踩着一个长长的梯子(图4),或者把两个梯子绑在一起,很危险。经过加固工程后,全部洞窟都通了。莫高窟的崖壁就是这样得以整体加固的,这是改革开放之前最重大的工程。

图4ˉ 莫高窟未加固前踩木梯出入洞窟ˉ20世纪50年代

邹清泉:敦煌石窟加固、维护、修缮遵循的原则是什么?

赵声良:梁思成先生当时提出一个“有若无、实若虚、大智若愚”的基本思路,尽管我们加固工程的外观是用水泥做的,但都是仿莫高窟的砂岩,从远处看,跟岩石的本体完全融合在一起,这在后来成为中国文物保护的一个基本原则,即“修旧如旧”。1987年,我们国家申报的第一批世界文化遗产就有莫高窟。之前的时候,联合国教科文组织下属文物保护机构派了五个人来敦煌考察,有英国人、芬兰人、意大利人,都是很有经验的文物保护专家,他们曾经调查过敦煌保护的措施和理念。我们对莫高窟的加固、维护、修复,主要是外面的(图5),尽量不动里面的。我们不去添加什么,不动原来的东西。壁画的保护,抢救性地做过,比如哪块壁画已经裂开了或者快要掉了,我们用一定的材料把边缘粘一粘。当时的理念是尽量不做伤害壁画、塑像本身的工作,我们做得比较多的是记录、调查、摄影这些初步的档案工作,联合国教科文组织文物保护专家对这一做法表示了肯定。

图5ˉ 技术人员对莫高窟第427窟木构窟檐涂刷保护ˉ1979年

邹清泉:莫高窟崖面下层有些洞窟规模很大,挖得很深,比如第16窟、第98窟、第61窟。像这样的洞窟,经过1000多年岁月,依然坚固,有人认为是结构合理,有人认为是岩体结实,您怎么看这个问题?

赵声良:从地质来说,莫高窟属于酒泉砾石层,地质年代是第四纪,距今约77—13万年,是最新的地质结构,没有经过造山运动的变化,还是保持水平的。这种岩体好像很疏松,但如果仔细看,有些洞窟的壁画掉了之后,那个锤凿痕迹还很清楚,可以看得出来,岩体硬度很大,就是说,它的整体性非常好。为什么有一些洞窟会坍塌?实际上是人为开洞子造成的,下层开洞子,造成上层的危险状况,就垮掉了,下层一垮,就带动上面几层都垮。为什么洞窟里面没有坍塌?地质上有一种自我坍塌的状况,叫自拱状态,坍塌的时候,它就形成一个弧形的状态。莫高窟的窟顶都是倒斗形,很符合力学原则,只要它在地质上没有遇到夹沙层,一般不会垮掉。早期的中心柱窟,主室中心柱,前面人字形,也都符合力学原则,所以它能够不垮。

敦煌附近发掘过一组古墓葬,绝大部分是倒斗形顶,甚至包括新疆吐鲁番发掘的古墓葬,也是倒斗形,当时地下的墓葬都是这种倒斗形。所以,当时石窟的建设是根据社会上已经存在的建筑形式,也就是借鉴了现成的形式,是现实社会中建筑造型的转移。我是这样认为的,它的造型与地质结构有关系,地质承接的时候,没有经过造山运动,它的地质结构是水平的,一层一层地互相支撑。莫高窟的地质结构,除了卵石之外还有沙,沙和卵石之间的空隙是钙质填充的,有些是泥质填充的,却非常坚牢,它只要不受潮疏松断裂,就维持下来了。所以,这个石窟的结构,是古人理解了岩石的结构,又借助传统墓葬等建筑的形制,才最终形成的。

邹清泉:治理流沙是敦煌石窟保护的一项重要内容,请您谈一谈20世纪以来敦煌石窟治沙的历程及进展。

赵声良:敦煌石窟的保护离不开流沙的治理(图6)。30多年前,我们走在莫高窟的栈道上,风一吹动,流沙就如水一般,从几十米高处倾泻而下。这些流下的沙子,反复摩擦墙壁,逐渐就把壁画擦没了。常书鸿先生刚到敦煌时,曾清除了300多个洞窟数百年的积沙。他深知流沙的危害,也写过很多治理流沙的报告,但莫高窟就在沙漠之中,治理流沙谈何容易!但樊锦诗院长对此十分坚持,她认为在保护洞窟的同时,也要治理流沙,这样才能实现全面、综合、科学的保护。于是,20世纪90年代,我们就在莫高窟背后的沙山脚下开始治沙工程。第一道屏障是草方格固沙(图7),把沙漠固定住。第二道屏障是植物挡沙,植物长起来,把风沙挡住(图8)。第三道屏障是砾石压沙,戈壁滩为什么看不到沙呢?因为有石子压住。所以我们在一个比较宽阔的地带,用石子把沙漠变成戈壁,这样就起不了沙尘,对莫高窟壁画就没有影响。最后一道屏障是防沙障(图9),那个防沙障呈A字形,风沙来了,防沙障会把沙子向两边分散。经过这几道屏障,莫高窟的沙子大大减少,根据数据测算,我们已经挡住了过去85%以上的风沙。经过二三十年的防沙工程,现在,沙子基本固定住了,大环境得到控制,在这方面真正实现了预防性保护。

图6ˉ 莫高窟窟前积沙ˉ1972年

图7ˉ 莫高窟窟顶麦草方格沙障

图8ˉ 莫高窟窟顶生物防沙林带

图9ˉ1990年设立的防沙障

邹清泉:壁画是敦煌石窟最重要的组成部分之一,遗存丰富,面积庞大,保护涉及风侵、水蚀、虫害、霉变、酥碱、烟熏等许多复杂的因素,十分不易。20世纪以来,敦煌壁画的科学保护经历了哪些重要方面?

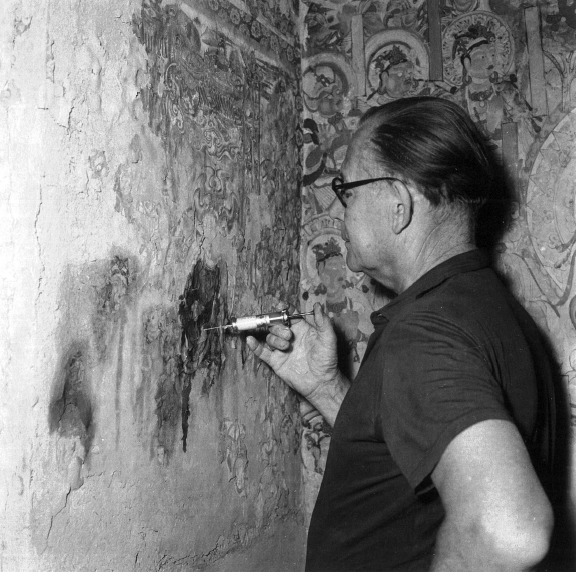

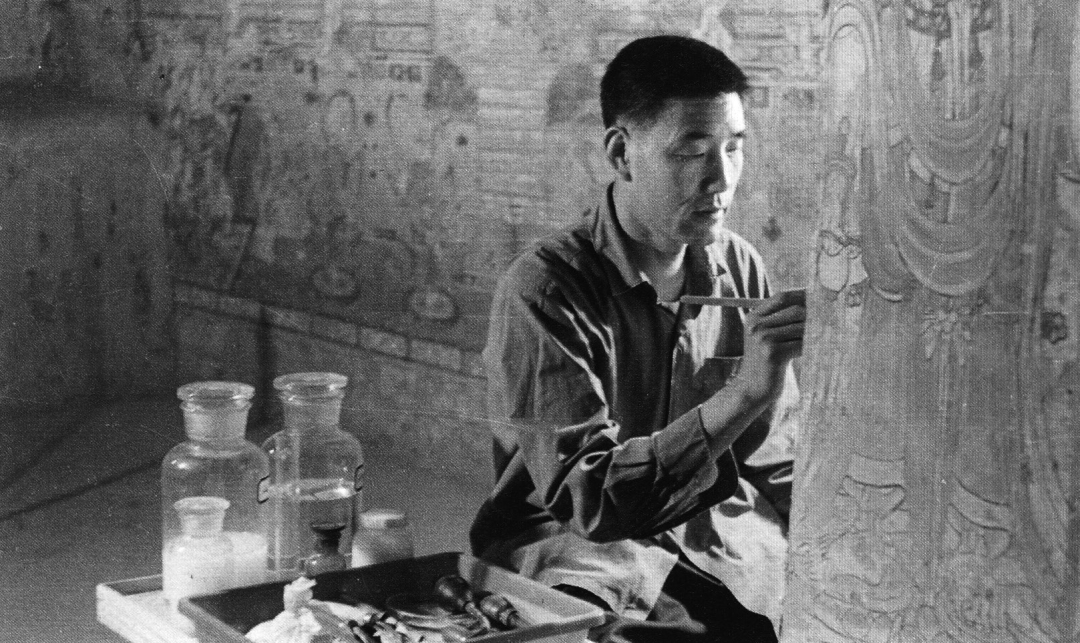

赵声良:20世纪50年代,我们开始做一些壁画的保护工作,最初主要是用传统作墙的办法。1957年,文化部聘请捷克斯洛伐克文物保护专家约瑟夫·格拉尔(图10)到莫高窟指导保护工作,他的方法给予我们启示,李云鹤先生最初就用约瑟夫·格拉尔的办法来修复起甲的壁画(图11)。壁画是墙体表面薄薄的一层,用针头把黏合剂注射到壁画背后,压一压,那个壁画就粘住了。

图10ˉ 约瑟夫·格拉尔在莫高窟第474窟示范壁画保护技术ˉ1957年

图11ˉ 李云鹤在莫高窟第220窟修复壁画ˉ1978年

直到20世纪80年代,我们才真正有了科学的研究,在保护方面有一个很大的提升。首先就是用什么材料把壁画粘住;材料本身可不可靠,而且是否永远不会坏。李最雄先生就一直研究这个,经过他的研究,我们已经有很多种办法应对不同的状况。李最雄先生于20世纪80年代留学日本,在东京艺术大学文物保护专业学习并取得博士学位,是中国第一个文物保护科技的博士。他回来之后,就带动大家采用科学方法,不管是材料,还是措施,都要讲求科学保护。

1987年,莫高窟成为世界文化遗产,这对石窟的保护而言是一个重要的契机。当时,联合国教科文组织派专家来考察,跟敦煌研究院的专家交流,我们就提出一些想法,联合国教科文组织就帮我们联系美国盖蒂保护研究所、日本国立文化财研究所、东京艺术大学,我们开始了世界性的交流。我们对外交流时首先着眼的是壁画的保护,我们要学文物保护方面的科技,就派人到美国、日本、加拿大学习。到20世纪90年代,我们出去学习的这一批人陆续回国,就把我们文物保护的科技推动起来了。

我们也持续不断地加强和美国、加拿大、澳大利亚、日本等国的合作,有一些洞窟就是合作保护的,其中最著名的就是莫高窟第85窟(图12)。第85窟是一个各种病害都存在的洞窟,需要作全面治理。然后,我们跟美国、日本的专家共同研究,经过比较长的时间,大概到21世纪初才基本完成。这个洞窟的完成,带来两个方面的收获。一是科技方面。我们研究各种不同的科技,面对这种病害用这个方法,面对那种病害用那个办法。科学保护的水平得到提高。二是理论方面。当我们面对需要保护的文化遗产,我们不能贸然行动,因为这样做很危险,万一你的方法是错误的,就会带来无法弥补的损失。所以,我们应有一套理论体系。通过莫高窟第85窟的保护,这一套体系完成了。我们首先要进行前期调查,评估价值,确定价值点所在,评估之后,设计方案,确定问题点所在;方案经过论证后,再采取措施,通过一定的步骤来解决它。材料的选择也要经过论证,并且要先在实验室做实验,经过实验证实才可以用,未经过实验证实则不能随便用。所以,莫高窟第85窟保护工作的完成,意味着我们的保护科技又到了一个新的历史高度。这一套保护规程受到联合国教科文组织的赞赏,他们认为是“敦煌经验”,值得向世界推广。就敦煌石窟的保护而言,这是一项非常重要的成绩。

图12ˉ 莫高窟第85窟内景

另外一个重要的进展,是从抢救性保护到预防性保护的转变。20世纪末到21世纪初,敦煌研究院已开始思考预防性保护问题。预防性保护的前提是监测,即温度到什么高度、湿度到什么程度壁画会变坏,我们要设法避免。比如,湿度达到62%以上,壁画就开始变坏、脱落,那就设定一个临界值,如果湿度接近这个值,就要立即想办法。所以,我们建立了莫高窟监测系统,在每个洞窟安装探头,它会向监测中心发送数据。我们随时掌握每个洞窟的温度、湿度、CO2含量,当数据接近或超过临界值,警报就会响起。这套体系大概在21世纪初第一个十年就基本完成了。除了窟内微环境监测系统,我们还建立了窟外大环境监测体系。我们的气象站可以监测窟外的风级、雨雪、沙暴、地震等,数据都集中在我们的监测中心。这样,我们就把莫高窟从里到外全部都控制住了。最近一些年,预防性监测体系在我们主管的六处石窟实现了全面普及,尽管这六处石窟最远相距1500多公里,但在监测系统中是全部贯通的,哪个地方发现问题,马上就采取措施。全面的预防性保护的实现,意味着莫高窟科学保护达到了一个新的历史高度。

我们最近几年的工作,是在现有科学保护基础上,不断提升我们的技术,不断拓宽我们的道路。在材料应用方面,我们创建了多场耦合实验室,这个实验室可以模拟自然的日照、风沙、降雨、高寒、高温等以测试材料性能,材料在应用之前,须经多场耦合实验测试,以确定其能否经得住自然的考验。在壁画保护方面,我们发明了一种可以探测壁画霉变的仪器,它通过扫描壁画,会发现并定位霉变部分,然后通过电射灭杀霉菌,这样壁画就不会被破坏了,这是我们最新的成果。

邹清泉:经数年努力,《敦煌石窟全集》第一卷与第二卷已经出版了,这是敦煌石窟考古、研究和保护的重要成果,请您谈一谈这项研究与出版计划的设立、规划及进展情况。

赵声良:1963年,樊锦诗院长与马世长先生从北京大学毕业后被分配到敦煌工作。当时,宿白先生有一个敦煌石窟考古计划,其中最重要的一项就是考古报告。敦煌这么多石窟,要做很多考古报告,最初计划100卷。面对这么大的一项工程,宿白先生希望北大每年派出几个毕业生,三年轮换一下,持续推进这个工作。但三年之后因故搁置,未能实现这一想法,樊锦诗院长也就一直待了下来。

到了20世纪末,樊锦诗院长作为一个考古学家,始终挂念这件事情,但她认为《敦煌石窟全集》的出版应有一个全局考虑,需统筹规划,不能贸然为之,究竟出多少卷,应以一些大型洞窟为标准。比如说,一个大型洞窟出一本,稍微小型的洞窟,可以几个洞窟合出一本。如果把莫高窟、榆林窟、西千佛洞都考虑到,最后要出100卷。这100卷是经过反复调查研究确定下来的,而且每一卷是哪些洞窟已经非常明确。在这个基础上,樊院长开始编纂第一卷,前后用了10年左右时间,才最终完成。那第一卷为什么进展这么慢呢?因为要立一个标准。樊院长认为,第一本达到的标准会影响后来所有的考古报告,所以第一本必须做好。

《敦煌石窟全集》第一卷(图13)的编写,经过反反复复的论证。一方面是文字记录,一方面是测绘线图。考古测绘是考古学非常重要的一个方面,最初的测绘图作出来之后,送宿白先生审定,但未得到宿先生认可。樊院长回来之后,反复思考,最后觉得要真正做好,得用现代科技,我们就采用数字化扫描和人工绘图相结合的办法。过去一直是手工绘图,很多地方不够精确。我们现在先数字化扫描,再手工加工,然后分层,因为壁面混着隋朝、北凉好几层壁画,得通过研究把它分析出来。所以,第一本考古报告的线图非常珍贵,北凉的壁画画到什么程度,隋朝的壁画画到什么程度,都清晰地分出来了,这里面就有非常深厚的考古学的研究。

图13ˉ《敦煌石窟全集(第一卷):莫高窟第266~275窟考古报告》(书衣)

《敦煌石窟全集》是我们的一项重要任务,现在已经有了范本,我们将来就按照既定体例、标准、规划,持续推进相关工作。这是一个千秋万代的工程,我们如果有全部的数字化照片、测绘图以及文字记录,就可以把洞窟完整保存在考古报告中,据其可以完整复原洞窟。如果100卷《敦煌石窟全集》全部出完,可以说,敦煌莫高窟就全部科学地保存起来了。我想,作为一个文物的档案,《敦煌石窟全集》的价值会逐渐在历史中体现出来。

邹清泉:在敦煌研究院的发展与敦煌石窟的保护中,日本、美国、法国、英国等国家也有参与,请您谈一谈敦煌研究院与这些国家合作交流的相关情况。

赵声良:改革开放之后,我们最先与日本取得合作。著名画家平山郁夫先生很喜欢敦煌,他当时是东京艺术大学校长,几乎每年都带着老师、学生到敦煌。来的次数多了,他注意到段文杰院长带着我们在非常艰苦的条件下做保护、研究工作,很受感动,就向敦煌研究院捐款。敦煌研究院用他的捐款创立“平山郁夫基金会”,后来在此基础上成立了“中国敦煌石窟保护研究基金会”,现在依然在发挥作用,这是一个方面。另一个方面,平山郁夫先生资助敦煌研究院的年轻人到东京艺术大学学习,每年派两个人,其中一个做文物保护工作,另一个做人文科学研究,一直持续到现在。从1985年开始到现在,我们已经有60多人在东京艺术大学学习过,他们回来之后承担很多主要的工作,现在已经成为敦煌研究院的骨干力量,这一点对敦煌研究院支持很大。敦煌石窟被列入世界文化遗产之后,扩大了跟日本的交流,日本经济新闻社也给我们支持,他们每年资助我们派一人到成城大学学习,现在依然在支持我们(图14)。我们后来的合作扩大到东京文化财研究所,彼此之间有很多合作。莫高窟第85窟、第285窟的保护工程,东京文化财研究所都有参与。另外,日本大阪大学也跟我们合作过一些保护项目。

图14ˉ 敦煌研究院历年受日本经济新闻社资助赴日研修人员与日本经济新闻社前会长平田保雄、现会长喜多恒雄一行合影ˉ2019年

1987年,在联合国教科文组织帮助下,我们跟美国盖蒂保护研究所建立了联系。美国盖蒂中心下属有一个博物馆和四个研究所,其中一个研究所从事文物保护工作。这个文物保护研究所曾帮助世界上很多地方的文化遗产做保护。我们取得联系后,他们就派专家来敦煌,一直合作至今。美国梅隆基金会也支持过我们,他们主要从经济上给我们资助。20世纪90年代,在梅隆基金会支持下,我们跟美国西北大学合作了一些数字化工作,奠定了我们数字化发展的基础。在人文科学方面,我们与加州大学伯克利分校一直有往来,每隔几年,会互相走访或举办学术会议。此外,我们与哈佛大学、普林斯顿大学也有合作与交流,我们最近在哈佛大学做了一个敦煌周,用一个星期宣传敦煌,反响很好。总的来说,在与美国各大基金会、研究机构、大学的合作和交流中,我们的人员开阔了眼界、增长了见识、提升了水平。

在十多年以前,法国学者郭丽英教授申请了一个项目,支持我们每年派一个学者到法国远东学院作为期一个月的访学。后来我们希望派两个人去,其中一个人我们出钱,另一个人他们出钱,这样,我们每次就可以派两个人。在六七年时间里,我们已有十几个学者到法国调查集美博物馆收藏的敦煌绢画、法国图书馆收藏的敦煌卷子,这些调查对我们而言,是一个很大的收获。

从20世纪末到21世纪初,我们跟美国盖蒂研究所、英国考特尔学院共同培养文物保护硕士研究生。这些研究生来自世界各地,有欧洲的、美国的、日本的、中国的,所以我们是在世界范围内共同培养文物保护人才。这个联合教学持续了好几年,培养了一批文物保护人才。另外,我们跟大英博物馆、大英图书馆也都有合作。

邹清泉:数字化是科技介入敦煌保护的重要手段,这项开创性工程是石窟保护与科技发展相结合的经典案例,请您谈一谈敦煌数字化建设的相关情况及取得的进展。

赵声良:敦煌研究院是国内最早做数字化的文物单位,20世纪90年代,樊锦诗院长就带领大家搞数字化。那个时候,数字化技术还不成熟,我们实验了很多年,才逐渐随着计算机科技的发展,有了更好的技术。最近的20年,我们飞速发展,成立了文物数字化研究所,有了一个强大的数字化团队(图15)。我们的目标就是把莫高窟、榆林窟、西千佛洞、麦积山等我们管理的这几处石窟,全部用数字化方式保存起来。

图15ˉ 文物数字化研究所工作人员在第146窟采集影像ˉ2017年

在做数字化过程中,我们有很多发明。比如洞窟的形状,它是弧形的,不是直角的。古代洞窟都是手工作业,它的顶看着是圆形,其实不是正圆;看着是方形,其实不是正方;顶和墙壁之间也不是直角。我们的数字化必须按照古代的原样把它记录下来。我们记录下来的洞窟是立体的,我们要把这些照片在计算机里全都拼到一起,形成一个完整的洞窟、完整的空间、完整的形状,这个形状要跟原作完全一致,那这里面就包含很多科技成分。经过几十年探索,我们的数字化专家在这方面积累了很多成果,已经形成一套成熟的数字化技术。

尽管已有先进技术,但是任务十分艰巨。莫高窟492个洞窟都有壁画、塑像,洞窟或者空间很大,或者壁画丰富,或者结构复杂,数字化进展不易。比如莫高窟第130窟,仅这一个洞窟我们就做了一年,因为数字化不能模糊,每一个平方尺、每一个平方厘米、每一个平方毫米都不能省掉,它是一点一点完整记录的,可想而知其工作量之巨。我们目前做了300多个洞窟,还有一些没有做,我们正在积极推进。在推进过程中,我们也要不断提高数字化技术。其中有一部分是那种特别小的洞窟,不到一平方米,大的照相机放不进去,即使放进去也不能转,这还有待于我们再有新的发明,创造新的技术把它高清晰度地记录下来。

我们做完一部分数字化之后,不仅在网络上公布了莫高窟30个代表性洞窟,着手建立数字藏经洞,还将其运用在敦煌文化的传承弘扬之中。我们建立了数字展示中心,游客来到莫高窟,首先看数字化电影,然后进入洞窟,形成一套新的参观模式。我们还通过数字化资源,利用多种渠道广泛传播敦煌文化,这个工作最根本的基础就在于数字化资源。我想,正因为我们有了一整套数字化资源,我们才能在讲好敦煌故事、传播中国声音、弘扬中华文化方面,做得更快捷、更丰富、更广阔。这个应该说是敦煌数字化非常重要的成果。

邹清泉:敦煌研究院在通过数字化等高科技手段,推动流散海外敦煌遗书等文物的数字化回归或复原方面,都取得哪些进展?

赵声良:流失海外敦煌文物的数字化回归是总书记给我们的重要任务,最近五年,我们在全力推动这个工作,目前已取得很好成效。我们在疫情之前,已经与法国国家图书馆签订合作协议,他们也给我们提供了一部分数字化的敦煌资源。从2023年开始,我们又相继与大英博物馆、大英图书馆、集美博物馆签订合作协议。接下来,我们会继续与俄罗斯协商。如果英、法、俄这三个国家都能够谈好,那么流失海外80%的敦煌资源就可以实现数字化回归。同时,国内敦煌文献的数字化我们也在推进,甘肃省有十多家单位收藏有敦煌文献,我们已经出版了《甘肃藏敦煌文献》。我们将来还想陆续推进国内其他单位藏敦煌文献的数字化共享,建立一个数字化平台,将国内外敦煌文献都收录其中,研究者可以通过这个平台检索、核查、研究,那样的话,就实现了数字化共享。

邹清泉:敦煌是古代丝绸之路要冲,也是东西方文化交汇之地。在“一带一路”倡议提出以来,敦煌研究院在助力“一带一路”建设,推广“敦煌经验”方面都做了哪些工作?

赵声良:最近一些年,我们响应总书记号召,用敦煌文化助力“一带一路”建设。我们每年组织一批专家到“一带一路”沿线国家考察,已经去过伊朗、阿富汗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、印度、巴基斯坦、柬埔寨等,并且分别与这些国家的一些大学或研究机构建立了交流的关系,有的已经签订合作协议。在不断的交往中,我们的专家了解了他们的情况,然后尽己所能地帮助他们。敦煌研究院已经与吉尔吉斯斯坦签订协议,将派专家帮助他们进行文物保护工作。另外,我们也帮助“一带一路”沿线国家培养文物保护人才,阿富汗专门组织他们文物系统的专家到敦煌学习“敦煌经验”,目前已经来过两批学员。我们还派敦煌研究院的数字化团队去缅甸帮助一个古代的寺庙做数字化。这些工作,我们将来还会持续不断地推动。

邹清泉:敦煌石窟在得到保护的同时,作为中国传统文化的代表,也在推动中华文化走出去中发挥着重要作用,两者可谓相得益彰,请您谈一下这方面的情况。

赵声良:敦煌文化走出去已有很长历史。实际上,在中华人民共和国成立初期,我们国家在对外文化交流中就非常重视敦煌。在20世纪50年代,敦煌艺术展览首次走出国门,到印度去展览,而后到捷克,再到日本。所以,中华人民共和国成立之初,我们就曾经代表国家到国外去做文化交流方面的工作。

改革开放之后,我们跟国外的交流更多了。1982年,我们在日本做了大展,之后差不多每隔一年或者两年,都会在日本做一次有规模的展览。到20世纪末,我们在日本举办的展览已经有十多次,每一次都人山人海,影响特别大。欧洲、美国的展览也同样反响热烈,我们在法国、美国、德国、西班牙、意大利、土耳其、乌兹别克斯坦等国家举办的展览(图16),都产生了广泛深远的影响。

图16ˉ“印象敦煌:中国文化展”在土耳其伊斯坦布尔米玛尔·锡南大学文化艺术中心举办ˉ2012年

我们在台湾做过好几次大规模的展览。2005年那次大展,先在台北展览两个月,然后转至高雄,又展了两个月,看的人特别多。2023年下半年,我们在台湾佛光山又做了一次大规模的展览,原计划展两个月,快到期的时候,佛光山希望展览能再延两个月,这表明敦煌很受欢迎。可以说,这次展览在一定程度进一步加深了两岸的关系。展览之后,许多台湾同胞到敦煌来看莫高窟,这也是一个很大的影响。最近一些年,我们在香港文化博物馆也举办过三次大规模的展览,影响也很大。

展览之外,我们还专门到国外去讲敦煌。2023年,我们受国家文化和旅游部派遣,到澳大利亚、新西兰、斐济三个国家去讲敦煌,效果非常好。今年年初,新西兰方面来人,邀请我们赴新西兰举办展览,我们目前正在筹备。我印象特别深刻的是,我们每次在国外讲敦煌,都会引起很多共鸣,因为敦煌自古以来就是中外文化交汇的地方。一方面,敦煌是中华传统文化集中的代表;另一方面,它又是中外文化交流的结晶。这样一个特色,使它在中国对外文化交流中起到一个非常独特且重要的作用。