故宫院刊 | [美] 巫 鸿:再思汉代艺术中的“浮雕”

一 汉画像石研究中的“浮雕”概念

“浮雕”是美术创作和美术史研究中的一个重要概念,指的是以“雕”或“塑”的方法在实体平面上造成不同的深浅层次,以表现各种再现性图像或装饰纹样。这个起源于欧洲的语词(英文和法文:relief;意大利文:rilievo)从20世纪早期起被用来命名和分析中国的汉代画像石。在此之前,虽然画像石研究已是“金石学”的组成部分,但传统金石学家主要以从石刻上拓印而来的纸本拓片作为直接研究对象,对石刻文字的兴趣远远超过对雕刻图像的关注。当偶尔论及这些图像时,他们也主要是对图像的文学内容感兴趣。西方早期对汉画像石的反映体现出同样倾向,例如卜士礼(Stephen Bushell)于1904年出版的《中国艺术》一书虽然遵循西方惯例,将“雕塑”置于所有艺术门类之首,并对两组汉代画像石作了相当详细的介绍,但他完全没有解释这一艺术形式,而是聚焦于石刻的文学题材。

大约同一时期,一批来自欧洲和日本的考古学家对存于地表的汉代石刻开展了广泛调查。他们对汉代石刻的研究不仅结合了传统的金石学,同时也对这些石刻进行了详细的实地考察和记录。他们中的一些人对汉画像石的形态特征给予了特别的关注,并开始根据这些特征及相关的雕刻技法对画像石进行分类,由此引入了“浮雕”及相关概念。这个尝试在法国海军军官、考古学家让·拉尔蒂格(Jean Lartigue)的著作中体现得最为明确,1914年,他与谢阁兰(Victor Segalen)和吉尔贝·德·瓦赞(Gilbert de Voisins)一起对四川地区的汉代石刻开展了大规模调查。谢阁兰早逝后,让·拉尔蒂格于1935年完成并出版了《汉代墓葬艺术——1914年在中国的考古调查》,其中包括如下分析:

汉代的装饰艺人们是按照平面线刻、浅浮雕及圆雕这三种方法来处理石料的,它们之间的差异很大,而且构成了相对独立的三大领域,各自具有自己专属的工匠。

平面线刻:这是汉代画像遗存中最常见的艺术形式,它具有几类不同的变体形式。第一种方式是雕刻艺人在细磨过的石质表面上以单线描方式刻绘出画像;第二种方式是以轻微下凹的形式将画像雕刻于经过粗凿处理的石面上;第三种方式是在图像轮廓线范围内对形象进行削边处理;第四种方式则是使用雕刻工具对图像周围进行减地加工,从而形成凸出于四周底子几毫米高的剪影状画像。

卜士礼、拉尔蒂格和谢阁兰等人以英文和法文写作,因此不存在将“浮雕”的原文转译为东方术语的问题。这个转译过程是由日本和中国学者完成的,比较著名的例子包括日本美术史家大村西崖于1915年出版的《支那美术史:雕塑篇》,其中使用了“浮彫”一词;中国考古学家徐中舒在发表于1933年的《古代狩猎图像考》中将其转化为“浮雕”。但围绕这个术语首次发展出一个美术史诠释系统的人是滕固。作为第一位受过系统西方训练的中国美术史学家,滕固于1935年在柏林弗里德里希-威廉大学(Friedrich Wilhelm University,现柏林洪堡大学)正式获得博士学位。次年他用中文发表了题为《南阳汉画像石刻之历史的及风格的考察》的论文。有必要在这里指出的是,滕固的这篇文章是首篇系统性研究汉画像石的美术史论文,具有重要的学术史意义。他以河南南阳出土的一批画像石为研究对象,引进了“拟绘画”和“拟浮雕”等概念,在此基础上创立了一套方法论以探讨汉代画像石的视觉形式、建筑原境、图像志母题,以及它们在中国和世界美术史中的地位。

拉尔蒂格以雕刻技法为基础的汉代石刻分类法和滕固以艺术风格为基础的分类法,开创了研究汉代石刻的两种主要方法——前一种被看成是考古学的方法,后一种被认为是美术史方法。自20世纪30年代以来,在这两种方法引导下进行的研究项目共同构成了汉画像石形态研究的领域。但是由于这两种研究方法都基于画像石的物理和视觉外观,而且美术史学家和考古学家所用的研究材料基本相同,因此二者并非泾渭分明。美术史学家和考古学家间的互动一方面使这两个学科相互补充,但同时也造成了概念上的模糊性。例如,一些新的分类系统一方面沿用滕固的“拟浮雕”和“拟绘画”分类,一方面也使用了“浮雕”“高浮雕”“低浮雕”等概念。有些分类将这两个系统混合在一起,尽管它们有着各自不同的起源和本意。

杨爱国最近回顾了1955年至2000年间由不同学者提出的七种画像石分类方式。他在文章中分析了这些方式在类型学上的不同,但没有比较它们所用概念的差异。如果关注这方面的差异,便可区分出三个大体方向。第一个延续并完善了滕固的风格分类法;第二个从技术角度出发,专注于对“雕刻技法”的区别;第三个以滕固的分类法作为总体框架,同时从技术角度提供更详细的类型学区分。

闻宥提出的分类法是第一个方向的范例。20世纪50年代,他在为一大批四川石刻编目时采用了滕固的“拟绘画”和“拟浮雕”分类,但又增加了“高浮雕”作为第三类。1958年,考古界的权威机构——中国科学院考古研究所出版了影响深远的《考古学基础》一书,使得按雕刻技术分类的方法成为主流(目前尚不清楚该书是否受到拉尔蒂格等人1935年著作的影响,后者直到2020年才被译成中文)。阎文儒为这本书撰写了一个章节,其中界定了汉代画像石的六种雕刻技法,“风格”一词从未在讨论中出现。

第三个分类方向的代表作是2000年出版的两部著作,分别由信立祥和他的授业老师俞伟超撰写。俞伟超时任中国历史博物馆(现中国国家博物馆)馆长,信立祥则是该馆汉代艺术领域的资深研究员。他们提出的分类方法在国内广为流传。这个分类系统包括三个层次:最高一层将“浮雕类”与“线刻类”并列;这两大类别分别包括三个小类,一些小类下还有更细致的类型。以下是基于信立祥《汉代画像石综合研究》所作的总结:

1.线刻类:

(1).阴线刻;

(2).凹面线刻:a.凿纹地凹面线刻;b.平地凹面线刻;

(3).凸面线刻:c.凿纹减地凸面线刻;d.铲地凸面线刻;e.铲地凸面刻。

2.浮雕类:

(1).浅浮雕:物象浮起较低,物象细部用阴线刻;

(2).高浮雕:铲地较深、物象浮起很高;

(3).透雕:将物象的某些部位镂空,使之接近于圆雕。

信立祥和俞伟超都试图将他们的分类体系与滕固的二分法相结合,认为他们的两个主要类别——“线刻类”和“浮雕类”与滕固的“拟绘画”和“拟浮雕”相吻合。虽然这种联系看似合理,但实际上却改变了滕氏的原意。因为滕氏所发展出的“拟绘画”和“拟浮雕”概念,前者基于与中国传统绘画的宽泛比较,后者则基于与非中国地区各类雕塑传统的比较。滕氏认为一些汉代画像石“拟绘画”,是因为这些作品与中国古代绘画有着某些共同的视觉特性,如主要依靠线条造型以及强调二维平面表现。他将其他汉代雕刻称为“拟浮雕”,是因为它们缺乏这些平面绘画特性,而是与古埃及和亚述地区的“浮雕”有相似之处。两个概念中的“拟”字明确地体现出这种视觉上的比较。反观信立祥、俞伟超等人提出的以雕刻技术为依据的分类体系,则不含有这种跨媒材和跨文化的比较内涵。他们的体系完全建立在汉画像石自身类别的基础上,以雕刻技术作为分类的唯一标准。在这个基础上定义出的“浮雕”“浅浮雕”“高浮雕”等画像石类别,与被冠以相同名称的中国以外的雕刻作品并不一定在形式或风格上有所关联。这一分类体系的作用,在于为研究汉代画像石的不同形态和技术特征提供了一套内部的术语系统。

二 第三种选择:雕刻原境中的浮雕

以上讨论着重指出由滕固和信立祥、俞伟超分别提出的两种汉画像石分类体系在概念上的差异,但这也使我们注意到他们在方法论上的共同假设。从根本上说,这两个体系都依靠分类方式,构建出由不同类型或风格组成的总体分类系统,其中的每个类别都被给予相对的独立地位。研究人员可以依据这些类别来识别相似的画像石并将它们归为一类,而不必关注这些实例原先所处的特定语境。同时,每个技术类型或风格类别,通常都会被赋予在汉画像石发展历程中的特定时间和地理位置。这种做法在更为详细的技术分类体系中尤为清晰。例如,当信立祥定义某个特定画像石技术类型时,总会提供一些有纪年的考古实例。基于这些研究,俞伟超做出了这一宏观的概述:

阴线刻是最原始的,故它在西汉晚期,就出现在山东南部、江苏北部和河南南部,但一直沿用到东汉晚期甚至隋唐以后......(凹面线刻)从早期阴线刻发展而来......这种技法,盛行于东汉早期......减地平面线刻是东汉中、晚期时最流行的技法。

这种说法一方面造成一种自主进化的印象,让人感到雕刻技法经历了从简单到复杂的线性发展;但另一方面也显示不同类别的雕刻技法实际上同时存在于东汉时期。一些美术史家注意到这一现象并对此进行了个案研究。美国学者费慰梅(Wilma Fairbank)通过研究公元2世纪山东地区两组截然不同的石刻,开启了这个学术方向。其中的一组是所谓的“朱鲔祠堂”线刻图像,以近于透视法的构图造成三维空间效果;另一组包括孝堂山祠堂以及武氏祠浮雕石刻,视觉上呈现出完美的二维平面感。这两种石刻的差异曾使路德维希·巴赫霍夫(Ludwig Bachhofer)认为它们代表了中国绘画艺术发展过程中的两个连续阶段,其中朱鲔祠堂石刻的风格在他看来无疑更胜一筹,因此年代上也必然更晚。然而费慰梅认为这两种风格是同时代的,其间的差异是因为“它们是对两种不同类型建筑的壁面装饰的模仿”。武氏祠和孝堂山祠堂画像石是“以石刻模仿模印空心砖,而这种模印砖构成了汉代造价较低、因此可能也更为普通的祠堂建筑的墙壁”;朱鲔祠堂的线刻则“用石材表现了更昂贵的彩绘壁画,此类壁画装饰了中国传统砖墙木结构建筑的内部,沿用至今”。值得注意的是,这篇发表于1942年的论文,在结论上与滕固六年前提出的“拟绘画”和“拟浮雕”二分法非常类似。

曾蓝莹(Lilian Lan-ying Tseng)于2000年撰文指出,新考古材料表明,不同雕刻风格和雕刻技法不仅在特定时期共存,并且也会同时存在于单一墓葬建筑中。通过仔细观察山东安丘的一座2世纪大型石室墓,她发现其中至少有四种不同类型的画像石,分别为阴线刻、凹面线刻、浅浮雕和高浮雕,而且这些雕刻类型与画像主题之间存在一定对应关联,例如浅浮雕常用于表现动态的场景和仙境,凹面线刻则更多被用于表现人世场面。在这座墓葬中,这些不同类型的石雕并列在一起,视觉上并不协调。曾蓝莹据此推测,这些画像石可能是从当地石匠作坊的库存中随意选取、拼凑而成的。

在以往的学术研究基础上,本文尝试从一个新的视角来思考汉代墓葬美术中的浮雕。与曾蓝莹对安丘汉墓的研究类似,笔者也是在由多种视觉形式组成的特定“雕刻原境”(sculptural context)中对各类浮雕进行研究。但与她处理的对象不同,本文分析的案例证明,工匠会有意识地使用不同的雕刻形式以构建复杂的视觉效果。这种研究视角的根本目标,是为了解释这些不同雕刻形式在实际艺术实践中所起到的具体作用。笔者不再将“高浮雕”“中浮雕”“低浮雕”等形式作为独立自洽的类别,而是专注于它们在“雕刻原境”中的相互关系;不同形式的运用和同一风格的细微变化将被视作工匠的创造性选择。随着观察范围的变化,本文将定义出不同层次的“雕刻原境”:最基本的一层是单体雕刻和建筑,如一座阙门或一通石碑;在此之上的一层是由多个雕刻和建筑共同组成的墓地;第三也是最广阔的一层,是包含多个遗址的某一地理区域。

本研究以位于四川雅安的高颐阙作为核心对象〔图一〕。“阙”是中国古代建筑术语,指宫殿、宅院、寺庙或墓地入口处的一对塔楼。在传统文献中,这个字既指单个的阙,也指由左右双阙组成的阙门。为了区分这两种含义,本文使用“阙门”来指代由两阙组成的复合建筑结构,而将每侧的单体建筑物称为“阙楼”。

图一 高颐阙西阙

三个因素使本文选择高颐阙作为讨论的主要案例。首先,这对于公元209年为益州太守高颐墓园建立的石阙,可说是现存东汉晚期最精美的石制墓葬建筑物。对本研究至关重要的一点是,保存较好的西阙以单体建筑结合了各种类型的雕刻形式。再者,仅有少数现存汉代墓地保存了墓葬石刻的三个主要类型,高颐墓地是其中之一,除阙门之外还保存了一通石碑和一对动物雕像,从而能对总体墓葬原境下的雕刻形式进行综合分析〔图二〕。第三,从不断累积的考古证据看,高颐墓所在的雅安地区在2世纪末至3世纪初应是一个重要的石刻中心。通过整合附近遗址出土的数组精美石刻材料,可以探究此地的石匠如何将包括浮雕在内的各类雕刻形式,应用于具体的建筑和物件之上。

图二 20世纪初的高颐墓地情况

下文将从观察高颐阙西阙的总体设计开始,笔者将着重考察石阙上浮雕的视觉特性和相互关系,探寻阙楼这一雕刻组合体的内在逻辑以及工匠在制作时的决策过程。然后,扩大调查范围,涵盖高颐墓地中的其他雕刻,以理解石匠如何为不同作品选择特定的雕刻形式。最后,考察雅安地区发现的其他石刻作品,以了解东汉晚期该地区雕刻创作的各种可能性。这一系列研究旨在更准确地界定被统称为“浮雕”的这一艺术形式所具备的物质形态、视觉效果和建筑功能。同样重要的是,本文将尝试从当地工匠的角度来理解这种形式的艺术功效。

三 高颐阙的建筑形制与雕刻语言

(一)高颐阙

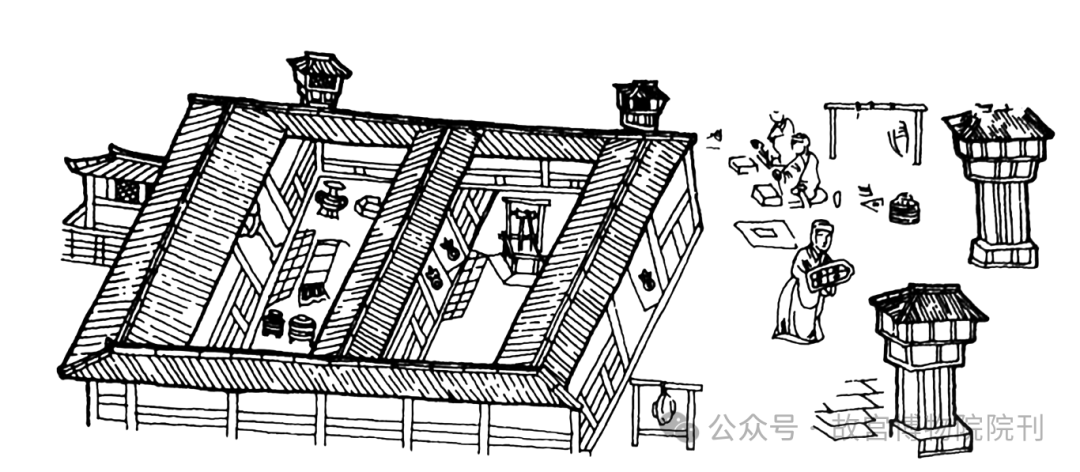

“它们是书写中国雕刻史的最重要史料,但仍有待研究。”让·拉尔蒂格这里说的是高颐墓地入口处的一对石阙,标志出已故太守的神圣空间。如前所述,这对石阙在汉代被视为门,尽管没有附墙它们更像是一组独立的纪念碑,只起到象征性的作用。石阙的象征意义首先通过其材质体现:它们用石材模仿了砖木结构的阙楼。山东沂南一座公元2世纪末至3世纪初的石室墓中的一幅线刻图像,简要地描绘了作为原型的这种砖木建筑〔图三〕。图中显示立于院落前的一对阙楼,方柱形的阙身覆以顶盖。根据汉代文献,这种结构简单的阙门标志着中级官员的社会地位。至于四品以上的大臣和地方太守,他们府邸和墓地的阙楼则于外侧附带一个辅阙。到了帝王等级,辅阙的数量会增加至两个,这种阙门也因此被称为“三出阙”。目前没有这种最高等级阙门的实物留存下来,高颐阙属于第二等级,每座阙楼都有一个与主体相连的辅阙〔参见图一〕。这种设计与墓主生前的太守身份相符,且每个阙楼上都刻有其姓名和官职。

图三 “带阙门的府邸”,北寨墓石刻线描图

在所有石质的纪念性墓葬构建中,阙最为显眼和庞大,其造价几乎是辟邪等神兽的四倍和石碑的十倍。这一信息来自刻在山东武氏墓园阙门上的铭文以及郦道元留下的记录。郦道元在其《水经注》中记述了蜀郡太守王子雅在2世纪逝世后的信息,他留下丰厚的家财和三个女儿,但没有儿子。三女思父心切,考虑到父亲的安葬事宜,共同做了一个决定:

今当安神玄宅,翳灵后土,冥冥绝后,何以彰吾君之德?各出钱五百万,一女筑墓,二女建楼,以表孝思。

很明显,阙门(即文中所说之“楼”)对王子雅的女儿来说具有无与伦比的重要性。她们为之付出了惊人数量的钱财(一千万钱),墓葬本身的花销仅为阙门的一半,而其他的礼仪建筑和石刻均未被提及。这似乎说明,只要有了这个石阙门,三个女儿就能永存父亲的名望并履行自己的孝道。这一决定完全可以理解:作为矗立在墓地入口处的地面建筑,阙门显露在公众视线之下,而深藏地下的墓穴则是逝者的私人领域。通过用石材取代木构建筑,石阙门象征着汉代视觉文化中从今生到永恒来世的转化。

简要介绍了墓葬阙门所承载的社会和宗教意义之后,我们现在可以聚焦于高颐阙的材质和视觉特征。如上所述,这是现存最精美的汉代石阙。不过只有西阙保留了原貌,东阙的阙顶部分和辅阙早已消失,截断阙身上的现存小顶是后加的,下文将重点讨论西阙。长期以来,人们将这个阙楼的北面视为正面,这是因为上面刻有墓主人及其官职的铭文。但不止一位当代学者已经证明这段铭文是后加的,和中国古代大多数礼仪建筑一样,这座阙门原先坐北朝南,矗立在高颐墓前。

(二)高颐阙西阙的形式和装饰配置

此阙的辅阙高2.94米,与主阙的外侧(即西侧)相连。主阙通高5.9米,由十三层石块垒成〔图四〕。这些石块中有的为素面,有的则雕以不同风格的图像,在视觉效果上形成截然不同的两个部分。阙楼下部由长方体阙身及其下的石基座组成,高度共计3.1米,略微超过阙楼总高度的一半。阙身上部装饰有出行图,由于雕刻极浅而几难辨识。阙身因此显得整体上朴实无华,与涵盖诸多建筑元素和华美浮雕的阙楼上部形成视觉上的鲜明对比。

图四 高颐阙西阙测绘图

阙楼上部与阙身高度相近,它最引人注目的部分是宽大的阙顶,2.67米宽,2.78米深,四边都比下方的阙身宽得多(阙身仅宽1.62米,深0.9米)。阙顶以高浮雕表现叠瓦,檐下雕有辐射型的圆形椽子,进而由方形枋子支撑〔图五〕。外露的24个枋头上都在末端刻有一字,如果观者从阙的南面开始顺时针绕阙楼一周,就会发现枋头上的24字组成一个长句,记录了墓主的姓名、官职和称号:“汉故益州太守阴平都尉武阳令北府丞举孝廉高君字□□。”屋顶有重檐,缩小的上檐置于宽阔的下檐之上,雕刻着相同的瓦片形象。上檐顶部是一块长1.12米、高0.62米的“屋脊石”,中部雕出鹰的形象〔参见图四〕。

图五 高颐阙西阙顶部

如果说垂直的长方形阙身蕴含着向上的动态,宽阔的阙顶则造成向四方水平延伸的感觉。位于阙身和阙顶之间的是一个宽阔的“过渡区”,由四层石块组成,总体构成了一个倒梯形的方块,自下而上逐渐向水平的顶檐拓宽。值得注意的是,这个近1.5米高的过渡区域被设计成一个集中的“雕刻空间”,在一系列由建筑构件组成的框架中展示出复杂的雕刻图像。从下至上,人们首先看到的是一组模仿枋子的建筑雕刻,为上部的“雕刻空间”叠置出坚固的底座〔参见图五〕。每个侧面的中心都雕出一个带角兽首,似乎正从阙楼内部探出头来俯视下方的访客〔图六〕。这层的四角上各有一个肌肉发达的强壮力士形象,弓背的姿态好似承受着上部阙楼的巨大重量〔图七〕。

图六 带角兽首,高颐阙西阙石刻

图七 高浮雕“力士”形象,高颐阙西阙石刻

往上一层是模仿木结构建筑中支撑横梁的四组斗栱〔参见图五〕。这些斗栱沿水平方向均匀分布,不仅造成规律性的视觉节奏,而且框定了其间的一系列栩栩如生的图像。阙楼正面(即南面)正中斗栱的两侧各雕有一名武士,一人腰间佩剑倚卧在大蛇身上〔图八:1〕,另一人挥锤攻击野兽〔图八:2〕。多数学者将这两人解读为汉朝的建立者刘邦和他的首席谋臣张良。据传说刘邦杀死了一条大蛇而获天命,张良则试图用铁锤刺杀秦始皇。

图八:1 “汉高祖斩蛇”,高颐阙西阙石刻

图八:2 “张良刺秦王”,高颐阙西阙石刻

阙楼东面的场景描绘一人在树前哭泣,树上挂着一把剑〔图九〕。在石阙另一侧的西面(左面),一位男性乐师正在弹琴,另一位男子则听琴哭泣〔图十〕。稍后将要说明,第一场景表现的是公元前6世纪的著名道德楷模季札的故事,第二场景表现的是公元前4世纪的两位君子俞伯牙和钟子期之间的传奇友谊。同一层北面的浮雕图像与这些人物故事场景不同,描绘了“九尾狐”等祥禽异兽〔图十一〕。

图九 “季札赠剑”, 高颐阙西阙东面石刻

图十:1 高颐阙西阙西侧视图

图十:2 “俞伯牙和钟子期”, 高颐阙西阙西面石刻

图十一:1 “仙禽”, 高颐阙西阙北面石刻

图十一:2 “九尾狐”, 高颐阙西阙北面石刻

建筑元素在上面两层中消失。较窄的下层雕有装饰图案;较宽的上层则为一系列人物和动物形象提供了充足空间〔参见图五〕。这层的四个角落雕有极富动态的动物形象——双身龙和带翼神兽,既分隔其间的场景又将它们连接起来。这些场景中的许多人物都肩生羽翼,表明他们的仙人身份。最引人注目的图像是一扇半开的门,两侧站着手持仪仗的人物;一名生翼人物从门内探出身来,似乎在迎接来访的客人〔图十二〕。这个场景位于阙正面的中心位置,也是整层的视觉重心所在。

图十二 “仙人与半启门”, 高颐阙西阙南面石刻

(三)高颐阙的雕刻语言

在考察了阙楼的外形特征和装饰设计之后,现在将讨论重点转到其形式特点,尤其是工匠在创作这件复杂的石质作品时所采用的形式语言。研究汉代美术的人都知道高颐阙以石材模仿木构阙门。这个说法并不错,但此处所说的“模仿”究竟是什么意思?首先,显然不能从字面上理解这个词,因为石阙只是模拟了木阙的外观,而没有模仿其建筑结构和机制。这是因为雕刻而成的梁枋、椽子、斗栱、瓦当等部件都不具备实际的结构性功能。换句话说,石阙是对建筑结构的雕刻再现(sculptural representation),而不是由真正的建筑构件组成。

这种“再现”意味着同时的重释(re-interpretation)和转化(transformation),引导我们去探索工匠在这个过程中采用的视觉策略。我们可以在几个层面上理解这些策略。在最基本的层面上,一座贵族宅邸前的木构阙门被改建为石质并迁至墓地。虽然石阙保留了阙的基本建筑形态特征,但其材料、位置和功能的改变赋予它以象征性构建的新身份。

但这种转化是否仅限于材料和技术?是否也包含了对阙楼形式的改造?事实上,有充分理由相信高颐阙设计者的目标并非忠实模仿传统的木阙形象,而是通过雕刻手段对这种建筑类型进行“再创造”。现存的汉代阙楼约有三十来座,其中大多数都有细长的阙身和较小的阙顶,身和顶的比例一般是2∶1到3:1〔图十三〕。但高颐阙的阙身被大幅度缩短,上半的“雕刻”部分被大大加高,两者的比例接近1∶1。本文最后一节将讨论附近芦山县的樊敏阙,也反映了这种明显改动,表明东汉末年这一地区的墓葬艺术中开始流行一种新式的阙楼。

图十三 沈府君阙

高颐阙的一个特殊方面,进一步证明它与木构原型间的差距是有意为之:它只在长方形阙身上方的两层中雕刻了斗栱和枋梁,在屋顶下的两层中则没有表现这些建筑因素。在中国传统木构建筑中,斗栱的功能是支撑出挑的屋檐以分散屋顶的重量,高颐阙的出跳深檐尤其需要这种支撑。那么为什么此阙的建造者没有复制木构建筑中的这个关键部分呢?答案想必是设计者通过省略此处的斗栱,得以获得一整层连续的平面,以便在此描绘以“半启门”为中心的天界入口。

从此出发,开始考察这一纪念碑式阙楼上的各种非建筑图像。这些图像分别表现人物、动物和其他装饰性图案。从视觉形式、雕刻技法以及它们与阙楼的关系来看,可区分出三个类型。第一类是四个“力士”形象,位于上部最下层的四个角落,坐落在长方形阙身的上方〔参见图七〕。他们结实的躯干以高浮雕形式表现,几乎脱离了背景,可以从每个角落的两侧观看。近乎三维的造型也强化了其模拟的结构性功能:这些力士以跪姿举起双臂,似乎支撑着上层位于阙角的斗栱。同样,这一层上的四个兽面与枋子融为一体,赋予阙楼以超自然的力量〔见图六〕。

与这些高浮雕形象相比,第二类中的浮雕要低得多,可称为“低浮雕”(low relief或bas-relief)。这类图像都有精心雕琢的细节,生动地展现了历史和神话人物的衣着、动作乃至面部表情。专业的石匠精心地雕刻和打磨出圆润起伏的浮雕表面,使之产生微妙的立体感。这些图像都位于阙身和阙顶之间的“过渡区域”,我们已经识读了它们的主题——第二层中的四个叙事场景都有历史典故〔参见图八至图十〕,阙顶下方最高一层表现的则是带翼的仙人和神兽〔参见图十二〕。这两组图像的并置因此蕴含了宇宙结构以及从人间到仙界的向上飞升:下层表现历史和现实中的人类,上层则指向天空,以半启的门扉作为前往天界的通道。稍后将会谈到,将高颐的名字和头衔铭刻在半启门上方的枋子头上,很可能意味着他的灵魂已通过了这个大门,升入了仙界。

在视觉感受上,位于下层的历史人物最容易辨认。前来吊唁的汉代访客马上能够看到阙楼正面雕刻的有关汉朝建立的两个场景,以及左右两侧表现友谊的著名传说。季札的故事讲述了友情和承诺的重要性——据传他在一次出使中结识了徐国国君,国君十分喜爱他佩带的宝剑,季札很想将这把剑赠予新友,但因他在出使途中需要使用此剑而没能献出。后来当他回到徐国、准备把剑赠给徐国国君时,却得知这位友人已经去世了。他闻之悲痛不已,于是将剑挂在国君墓旁的树上,随后离开。徐国人为此歌唱赞颂:“延陵季子兮不忘故,脱千金之剑兮带丘墓。”这幅雕刻表现了这首歌的内容:季札将剑挂在树上,并向友人的坟墓鞠躬致意〔参见图九〕。

论者通常认为另一图像表现的是师旷弹琴,主要理由是他是中国古代最著名的琴师。但这个图像实际上有着不同的叙事重点:它表现的并非演奏者本人,而是他与听者的亲密关系。我因此认为它的主题是表现俞伯牙和钟子期之间的友谊。《列子・汤问》记载了这则故事的一个早期版本:

伯牙鼓琴,志在登高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河。”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下。心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造山崩之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃含琴而叹曰:“善哉,善哉,子之听,夫志想象优吾心也。吾于何逃声哉?”

值得注意的是,高颐阙上的石刻给这一故事带来了新的转折:此处钟子期举起右臂,掩面而泣〔参见图十:2〕。这一场景似乎预示了他的死亡和两人友谊的终结,使故事的个人悲情色彩更加浓重。以这种方式描绘的伯牙子期故事,特别适合用于墓地的纪念碑上。

最后,高颐阙上的第三类图像是极低的浮雕,图像仅略微高出石材表面。这种“浅浮雕”(shallow relief)与意大利的“浅平浮雕”(rilievo schiacciato)不同,后者以细微的起伏表现人物和环境的微妙造型,而高颐阙上的这些雕刻则有着完全平齐的表面,在石面上呈现出剪影般的轮廓〔图十四〕。这种雕刻风格在东汉时期流行于山东、河南和陕西等地,高颐阙设计者将其用于此处应有特殊目的。在这座阙楼上,这类雕刻主要用于装饰阙身上部,在相连的主辅阙上表现由六个图像单元组成的出行图。每个单元包括一或两辆马车,围以马夫或步行的随从。所有的人和车马都从左向右行进,规格最高的一辆马车出现在主阙正面(南面),由四匹马牵拉,表现的应是已故太守的座驾。在汉代,出行仪仗中的车马数量是贵族身份的重要标志。这一社会习俗解释了为什么车马出行场景被刻在高颐墓入口处的阙门上。

图十四 高颐阙西阙南面的 “低浮雕” 和 “浅浮雕” 石刻

这类极浅的浮雕也出现在阙身和阙顶之间的“过渡区”中,但在此处作为一种营造视觉韵律的手段使用。这些雕刻出现在表现人物场景的两个主要纹饰带之间,以抽象的纹饰和风格化的仙禽异兽形成一条细窄的间隔〔图十五〕。“过渡区”中的“低浮雕”人物场景因此不仅与界框它们的“高浮雕”建筑元素形成对比,也与这些二维的“浅浮雕”有着显著的视觉差异。

图十五 高颐阙西阙南面的 “浅浮雕” 装饰带

至此,可以总结出高颐阙建造者为其设计的形式和视觉系统。在这一系统中,不同的雕刻形式相互配合和互动,产生了复杂的感官效果和象征意义。这可从四个层面加以探讨。首先,这对阙楼将日常建筑中的木构阙门转化为独立石雕,同时巧妙地改变了它们的比例和装饰特征,以产生更强烈的视觉冲击。第二,一组近乎立体的“高浮雕”形象——主要是“过渡区”底层四角的力士——被塑造为阙楼的承重结构。第三,阙身和阙顶之间“过渡区”中的主要两层中,石匠以“低浮雕”形式表现了仙人和历史人物,所在的位置分别与仙境和人间对应。位于下层的历史人物尤其具有视觉冲击力,在清晰的建筑框架间呈现出栩栩如生的姿态。

最后,阙身上的“浅浮雕”车马行列,在形式和主题上都与上述“高浮雕”和“低浮雕”图像形成了鲜明对照。一方面,这些近乎二维的图像似乎“附着”于石头表面上,与被表现为阙楼承重结构的高浮雕力士形象截然相反。另一方面,这些描绘现实中出行队伍的图像也与生动的历史叙事不同。如前所述,此类抑制写实再现的剪影式浮雕源于中原和山东,高颐阙设计者借用了这种“都会风格”(metropolitan style)来表现出行,恰到好处地体现了高颐的官职及其与帝国官僚体系的联系。

四 拓展“雕刻原境”:高颐墓地

如上文所述,本文所提出的汉代墓葬美术的“雕刻原境”概念包括三个相互关联的层级:单体的墓葬雕刻、包含多个石刻的墓地,以及涵盖多个遗址的地理区域。以上讨论的高颐阙构成了第一层级“内在雕刻原境”(internal sculptural context),高颐墓墓地以及雅安地区则为其提供了两层“外部雕刻原境”(external sculptural context),分别是本节和下一节的讨论对象。

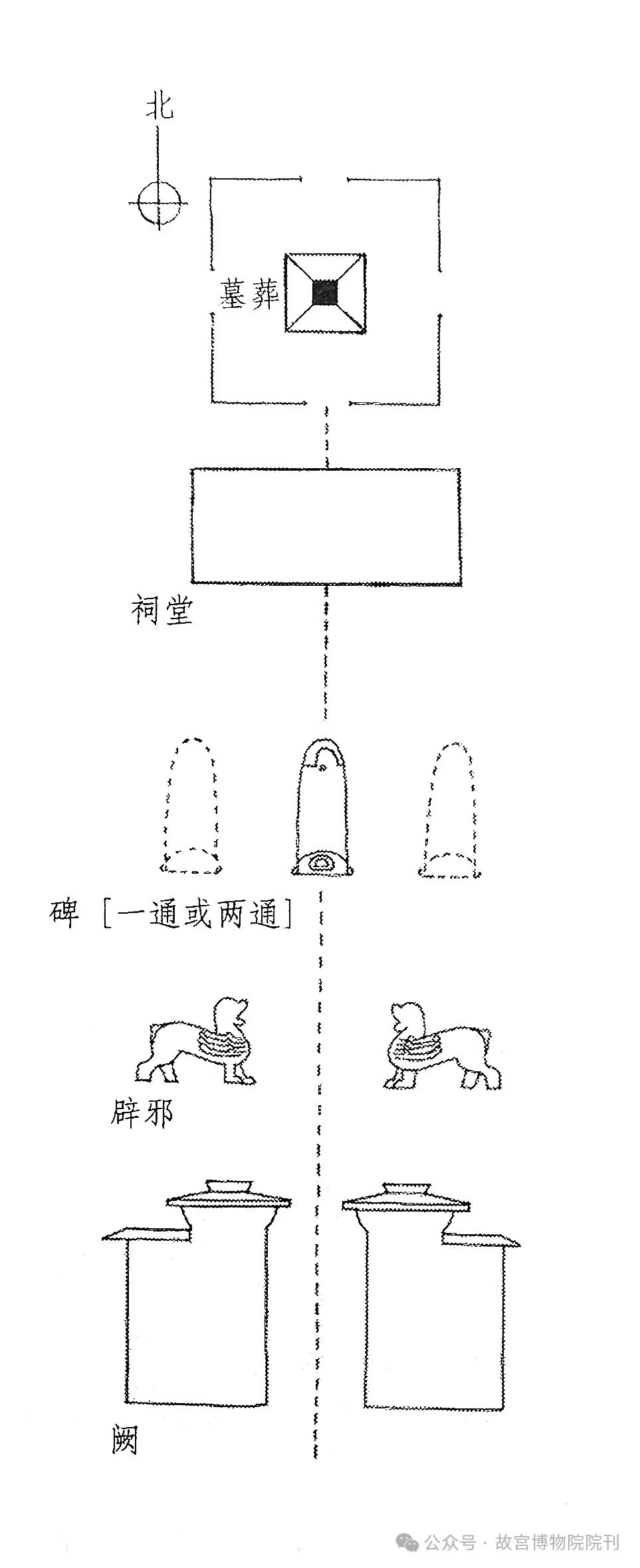

在东汉人的观念中,墓地是逝者的领域。墓地入口处的阙门标志着生者世界与死者世界的交汇和分隔之处〔图十六〕。穿过阙门、连接这两个世界的通道被称为“神道”,构成了墓区的中轴线,终止于墓冢之前。各类石刻沿神道竖立,其中包括阙楼、石雕像和一通或多通石碑。与现存的东汉墓地遗址相比,高颐墓地罕见地保留了所有这三种类型石刻——尽管其中一些在墓地内被移动过。除了近乎平面的浅浮雕外,高颐阙上出现过的其他雕刻形式也被用于墓地中其他石刻的造型和装饰。

图十六 东汉墓地通常的组成部分

高颐的石碑高2.9米,由一块平整的石板和下方的方形基座组成〔图十七〕。石碑的垂直部分是一块高约2.8米、宽约1.3米、厚约0.9米的单体石板,中轴线上钻有一个称作“穿”的圆孔,将碑面分为两部分:“穿”上约占石碑总高度三分之一的部分为碑首,“穿”下约占石碑三分之二的部分为碑身。半圆形碑首上原先用大字刻有已故太守的姓名和头衔,碑身上则用较小字体刻着他的生平和颂文。虽然碑文因风化而大多模糊不清,但石碑的主要功能无疑是用于展示这些文字。浮雕只出现在石碑的顶部和底部,用来框定和衬托文字。

图十七 高颐碑

碑座上雕有身形修长的两头神兽和一只玉璧。神兽左右对称地绕石碑围成一圈,在碑前隔着玉璧相望,兽尾则在碑后交错。这两头神兽长着龙角,但细长的尾巴和健硕的大腿又像是老虎,壮硕的身躯透露出石匠希望将之塑造成三维形象的努力〔图十八〕。

图十八 高颐碑底座后侧

这种对称布局在碑首上有所改变〔图十九〕。此处的主要装饰因素是两条身体重叠的拱形螭龙。一条龙的体态完整,带角的头出现在石碑右缘附近;另一条龙只在左缘附近露出头部,与右侧的龙首保持平衡。第一条龙的弯曲身体围绕出一个半圆形的空白区域,此处原先刻有高颐的名字和官职。我们尚不清楚为什么这个题额区域没有像后来多数石碑一样位于正中,而是占据了偏离中心的碑首右半部分。一个可能的原因是,这种不对称布局可以让石匠在高颐名字旁边的加宽区域里创作出一组复杂的浮雕形象,与铭文产生互动。在这组形象中,第一条龙的后脚和尾巴被特别仔细地雕刻,不仅清晰圆润同时也充盈着生气和力量。石匠特意使用了一种富于动感的雕刻风格来表现螭龙的这些部位,相互缠绕纠结,激发出勃勃生机和内在张力。其结果是这些石刻图象与右侧的铭文形成了强烈的视觉对比。

图十九 高颐碑碑首

高颐墓地中的第三组石刻是一对体型庞大的有翼神兽石像〔图二十〕。这对雕像立于平整的长方形石座上,造型紧凑,身体两侧扁平,羽翼等细节均以浮雕表现。石匠主要突出了雕像的轮廓,因为这最能体现出这对猛兽的凶猛姿态。它们有着弓起的背部,肌肉发达的胸颈和有力的四肢,以同样的姿势昂首咆哮。其原型明显是狮子或老虎等猫科动物,但头顶的双角和肩上的两翼表明所表现的是中国古代传说中的神兽,被冠以麒麟、辟邪或天禄等奇异的名字。

图二十 高颐墓地中一对石兽像

高颐墓地中还存有一些零散石雕,包括一座阙顶、一件半圆形浮雕底座等,但它们在墓地中的原先位置已不可考,作为雕刻作品的意义也远不如方才讨论的三组石雕。综合来看,上文讨论的三组石雕——阙门、石碑和翼兽——在功能和形式上互为补充。刻铭的石碑可说是已故太守的化身,通过文字使他的名声永存于世;石碑顶部和底部的浮雕装饰加强了碑文的主导地位,其中的螭龙是常见的祥瑞图象。

除了也以石质制造外,两尊神兽雕像与石碑在各方面都迥然不同。其富于表现力的立体造型,栩栩如生地再现了两只凶猛神兽吼叫着向前迈步的动作。它们原先被置于神道两侧,保护着墓地的神圣空间与其中的栖息者。阙门也具有同样的象征意义,矗立于神道两侧并刻着具有祥瑞和护卫意义的珍禽异兽,以迎接死者灵魂的到来。不过,作为墓地入口处最大也最精致的纪念碑式建筑,这对石阙还肩负着其他功能,并展现出更为复杂的组合型雕刻形式。

与石碑一样,每座阙楼都在“半启门”上方的屋檐处刻着高颐的名字和官职,显示其灵魂业已通过这扇大门升入仙境。阙楼的顶部和屋檐乃至整个阙楼,都是对木构建筑的三维再现,因此在雕刻语言上类似于圆雕的神兽石像。在每座阙楼上,仿建筑元素与高浮雕的力士和兽面交相辉映,共同构成了石阙的立体形态〔参见图一〕。这座庄严、雄伟的石阙为石匠提供了创作两类浮雕的空间:一是以“低浮雕”在阙身与阙顶之间“过渡带”里表现历史人物、仙人和珍禽异兽〔参见图五〕,二是以“浅浮雕”在长方形阙身上部表现出行队列〔参见图十四〕。如前文所述,这两组雕刻风格迥异,功能也不相同:第一组中的人物和鸟兽以饱满的轮廓和起伏的表面传达出强烈的动态与事件感;与之对应,第二组中的“格式化”出行图强调其作为地位和权力象征的含义。这最后一种雕刻风格没有被用于石碑和神兽石像,或许是因为出行主题只与阙门有着天然联系——阙门位于神道两侧,死者通过它进入茔域。

五 继续拓展“雕刻原境”:作为雕刻中心的雅安地区

如今访问高颐阙的游客通常首先飞抵四川省会成都,然后驱车前往雅安,车程不到三个小时(从成都到雅安的直线距离为127公里)。东汉末年,此地紧邻汉嘉(今芦山县),是蜀郡属国的治所所在。“蜀郡属国”这个名称容易引起误解,因为它和“蜀郡”的行政地位其实相同,都隶属于益州,而益州管辖着位于今日四川、重庆、云南和贵州的二十二个郡。这也是为什么在益州太守任上去世的高颐被安葬于此。

除了高颐墓地的纪念性石刻外,一系列考古调查和发掘还在雅安周边地区发现了许多石雕,分布范围北至30公里外的芦山,南至27公里外的荥经。这一地区的石雕作品异常集中,其出色的艺术表现更表明这一地区是公元2世纪末3世纪初的一个重要雕刻中心,不仅对西南地域是如此,在整个汉帝国范围内也是这样。

这一地区内的考古活动始于1907年,那年法国探险家和军官亨利·多隆(Henri d’Ollone)前往四川,首次拍摄了高颐墓的遗迹。随后,谢阁兰与同事于1914年前往四川,对该地区的汉代地上遗迹进行了调查,其中包括雅安地区的几组遗迹。下一次大规模考古活动发生在20世纪40年代初。历史地理学家、藏学家任乃强时任西康通志馆筹备主任,在他的组织下重点发掘了芦山王晖墓,并对周边地区的地上石刻进行了调查。根据王晖石棺上的铭文,王晖是东汉时期的一名上计吏,负责向中央报告该地区的财政状况。他于211年去世,仅比高颐离世晚了两年。离王晖墓不远处是樊敏的墓地,樊敏于203年逝世,去世前曾任巴郡太守,205年墓地建成后被正式安葬于此。任乃强发现该墓地时它已是一片废墟,周围散落着几尊石兽雕像。直到1957年,考古工作者利用墓地中发现的建筑遗存重建了樊敏墓阙门〔图二十一〕。任乃强在芦山发现的另一批石像包括一对动物雕像〔图二十二〕和一块石碑碑首,均为某位杨君所造。这些石刻作品现藏于雅安市博物馆。

图二十一 樊敏阙, 四川芦山

图二十二 石狮像, 四川芦山杨君墓园

自20世纪50年代以来,又有许多新的石雕被发现。以下是最重要的几件:

1953年在雅安点将台河北乡汉墓中发现的一组七件石帷帐座或承棺石础〔图二十三〕;

图二十三:1 雕饰有交缠异兽形象的石础

图二十三:2 雕饰有 “力士” 形象的石础

同年在芦山黎明村汉墓中发现的两件石俑和一座微型石刻楼房〔图二十四〕;

图二十四 小型石刻建筑

1971年在芦山石箱村汉墓(174年)中发现的青铜摇钱树的山形石底座;

1972年在荥经新南村汉墓中发现的石棺,上面雕刻有罕见的图像〔图二十五〕;

图二十五 石棺

1. 长档一侧 2. 西王母 3. 相拥男女 4. 阙门 5. 朱雀 6. 长档另一侧 7. 半启门图像 8. 半启门图像 (局部)

2000年在荥经姜城遗址出土的一尊已损坏的大型石兽〔图二十六〕,旁边还发现了一块刻于208年的石碑;

〔图二十六〕 带翼石兽像

2006年在芦山石箱村采集的一尊石兽和阙楼遗存。

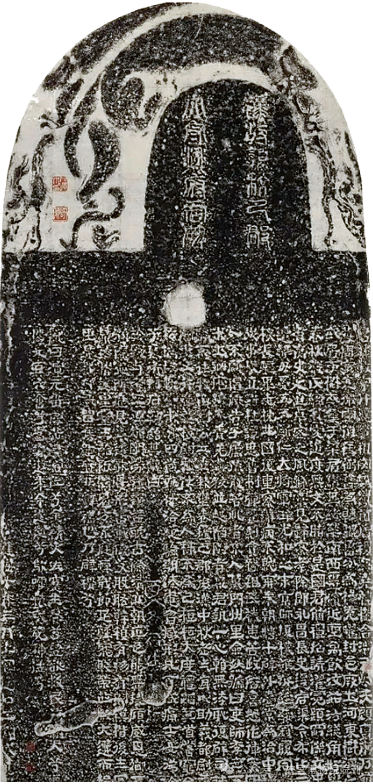

这些石雕作品全部来自今日雅安、芦山和荥经这三个相邻的行政地区,都位于青衣江及其支流荥经河沿岸。毫无疑问,这一地区在东汉晚期是一个极其重要的雕刻中心。一个简单的统计数字可以确证这一事实:迄今为止在中国各地发现的20件东汉石兽中,有13件出自这一地区。在今天的行政区划中,芦山和荥经是雅安市下辖的两个县。但在东汉时期,芦山(当时称汉嘉)才是蜀郡属国的治所。无独有偶,上述石刻中的大多数都出自芦山。因此,这一地区的主要石雕作坊很可能就位于芦山。我们甚至能够知道负责制作这些石雕的一位石匠的姓名,见于芦山樊敏碑的碑文结尾〔图二十七〕:“建安十年三月上旬造。石工刘盛,息懆书。”

图二十七 樊敏碑拓片

这里所用的“石工”一词指专门从事石材加工的工匠。鉴于这样的职业身份,刘盛肯定也负责了樊敏墓地中其他石雕的制作,包括阙门和石兽〔图二十八〕。考虑到这些作品的规模及复杂程度,他应是石雕作坊的负责人,而非单独的工匠。有意思的是,在荥经发现的另一块石碑也将他列为“石工”。这块石碑是为一位名叫赵仪的都尉在208年所立。这一发现表明,刘盛作坊的基本工作范围北至芦山,南至荥经,涵盖了上文提到的整个区域。

图二十八 樊敏墓地石兽像

上述考古发现使我们得以重建当地的雕刻传统,并在此背景下重新审视高颐阙。前文提及,高颐阙代表了墓葬石阙的一种新形式:它大大缩短了下部的长方形阙身,同时通过加宽水平阙顶并在阙身与阙顶之间的“过渡区”中增加丰富的雕刻元素,强化了上半部分的视觉效果。这类石阙除高颐阙外还有三座,分别为距高颐阙仅30公里的芦山樊敏阙,位于绵阳的杨氏阙和位于德阳的上庸长阙。虽然樊敏阙的左阙是在1957年由考古学者重建的,但重建的基础是对石阙建筑遗存的仔细研究,复原结果基本可靠〔参见图二十一〕。许多有力的证据表明高颐和樊敏墓地的石雕是由同一作坊制作的:通过比较,发现两座阙楼上的浮雕,包括历史场景和出行图在内,在图像志特点和雕刻风格上都非常相似;两座墓地中的石兽也近乎一致〔参见图二十,图二十八〕;另外石碑顶部的设计也相同〔参见图十九,图二十七〕。由于已经确定樊敏墓的石刻是由刘盛的作坊创作的,因此可以进一步推断,高颐墓地的石雕作品也一定是该作坊的作品。

上庸长阙又名司马孟台阙,坐落在雅安以北180公里的德阳县。此阙在清代已经塌毁,但残存的庑殿式阙顶,以及以高浮雕形式表现的斗栱、负重力士、虎头铺首等图像都和高颐、樊敏二阙非常相似。与之相比,距雅安约230公里的杨氏阙仍然矗立,提供了另一份重要的汉代石刻标本〔图二十九〕。其阙楼的形式和装饰与高颐阙非常相似,甚至在阙顶下方枋子头上刻写墓主姓名与官职的做法也如出一辙。一些学者推测此阙可能早于高颐阙,但没有提供任何相关证据。考虑到雅安地区是该区域内最主要的雕刻中心,高颐阙和樊敏阙都位于此,笔者认为这种新式的阙门更可能是在3世纪初首创于雅安地区。由于杨氏阙与其他两座阙相似度颇高,这一阙楼以及残损的上庸长阙很可能也是在3世纪初由刘盛统领的作坊制作而成。学者们已经证明,东汉时期工匠前往不同地点营建墓葬是一种常见做法。本文前面的讨论也表明,刘盛的作坊于205年和208年,分别在芦山和荥经这两个相距60公里的地方,雕造了墓葬石刻。

图二十九 杨氏阙

再来观察该地区发现的13尊神兽石像,我们会发现,尽管它们的形态和姿势相似,但在图像和风格上又有明显差异。其中一些与老虎或狮子十分相近,另一些则纯粹是想象力的奇妙产物;有的通体装饰极少,有的则在表面上精细雕刻。这些差异体现了石匠期许达成的多元艺术目标。最具有“自然主义”风格的例子是杨氏墓园的一对石兽〔参见图二十二〕,其头部周围的一圈鬃毛是石像表面唯一的雕刻,明显是为了表现狮子的形象。两兽的姿势好似蓄势待发,向前伸出一爪,沉重的兽头向后引回,似乎正为下一动作积蓄力量。

相比之下,高颐和樊敏墓地中的石兽都有角和双翼,表现的不是现实存在的动物。这些兽的形体也更为敦实,有着统一而紧凑的轮廓。雕在石像表面上的细部形成富有韵律的图案,显露出“风格化”的倾向。芦山石箱村发现的石兽雕像则显示出相反的趋势〔图三十〕。虽然同样长角带翼,但它的身体具有更强的动感,昂起巨大的头颅,上身转向左方,显露出健硕的颈部和有力的右腿。其扭动的体态反映了工匠表现空间中三维形象的意图。

图三十 带翼石兽像

另外三个例子进一步丰富了我们对这一地区圆雕艺术的了解。其一是在荥经姜城遗址发现的一尊损坏的石兽〔参见图二十六〕。该像长近两米,原本立于古代城门前面。这证明有翼神兽并非仅用于墓葬美术,也见于公共空间之中。第二个例子是雅安点将台汉墓中发现的一组七件石础,原来用于支撑棺椁以及覆盖棺椁的帷帐,其小巧的造型使石匠得以更加注重细节和雕像蕴含的戏剧张力。其中一件表现两只异兽正在搏斗或嬉戏,交缠的躯体构成复杂的三维形态〔参见图二十三:1〕;另一件表现一名力士从地上挺起赤裸的上身,背后延伸出榫头〔参见图二十三:2〕。这使我们联想到高颐阙上的力士形象,也以类似方式与背后的建筑结构相接。

第三个例子是芦山黎明村出土的一座小型石刻建筑〔参见图二十四〕。它宽58厘米,深39厘米,是一座两层干栏建筑的微缩模型。三根粗柱将楼下的空间分成两半,右半部中的两人手持乐器,左半部中的人物向他们举手致意。这个场景相当生动,人物的浑圆形态也很像高颐阙上的人物形象〔参见图八〕。不过若认为这一石刻如实再现了当地的建筑和与之相关的日常生活,则可能走得太远,因为上层中心的“妇人启门”图像实际上是东汉画像中经常出现的格套。我们已经见过高颐阙顶层中的这一形象,象征着天界的入口〔参见图十二〕,类似图像还出现在雅安地区发现的另外两件重要的石刻上。

这两件石刻均为汉代石棺的佳作,在顶部和四面以不同雕刻形式表现了各类图像。在荥经出土的石棺上,“半启门”出现在一边长挡的中间,显现为一座精美建筑的入口〔参见图二十五:1〕。建筑的四个开间显露出门内的不同景象:右侧是汉代艺术中常见的象征长生不老的西王母〔参见图二十五:2〕,左侧是一对相拥男女〔参见图二十五:3〕。学者们对第二幅图像有着不同的解释,但总的说来可以将其视为人类欲望在来世中的投射。石棺的一端刻有一组阙门〔参见图二十五:4〕。这一图像和“半启门”图像并置于石棺的不同侧面上,表明它们的意义存在一定的差别。从石棺的图像程序来看,棺首上的阙门可能象征着通往来世的入口,侧面的“半启门”则提供了通往西王母永生仙境的通道。

与阙门图像相对的石棺另一端上刻着一只尾羽华美的朱雀〔参见图二十五:5〕。在汉代宇宙观中,朱雀与南方、太阳和光明有关。它张开双翼,好似在翩翩起舞,其活泼的姿态强化了题材的象征意义。另一长挡上的浮雕描绘了一匹拴在树上的马;马后有一人肩挑担子,马前的另一个人似乎正给它喂食〔参见图二十五:6〕。雕工以一种非常规的做法将这些图像置于挡板左下角,其余部分全部留空。但“留空”这个词或许并不准确,因为这个区域内布满了由平行线交替构成的菱形图案。这种图案化的纹理与左下角的浮雕图像形成鲜明对比,造成特殊的视觉效果。

根据最后这一观察,我们发现浮雕图像和背景花纹之间的对比,在这个石棺上随处可见,石匠并以不同的风格和高度塑造各种图像。其中一些是附着于石面的“浅浮雕”,如阙门、马和侍者和建筑结构。“低浮雕”形象包括房中的西王母和相拥的男女,其特点是在底面上突出较高、轮廓圆润、表面起伏,对衣饰的刻画也更为细腻。位于作品焦点的“半启门”图像被赋予了更强的立体感:石匠在门内的妇人身后营造出一个更深的下沉空间。这一做法使得妇人的一半身体处于石棺之中,呈现出“中浮雕”或“高浮雕”的效果〔参见图二十五:7、8〕。

“半启门”图像再次出现在王晖石棺上,不过这次是在前档上〔图三十一:1〕。从门内女子肩上的狭长翅膀和小腿上的羽毛图案可以看出,她是一位仙人。关闭的那扇门扉被转化为刻有墓铭的石碑〔图三十一:2〕,上刻:“故上计史王晖伯昭,以建安拾六岁在辛卯九月下旬卒,其拾七年六月甲戌葬。鸣呼哀哉!”

与刚刚分析过的荥经石棺相比,这个石棺的装饰配置更加连贯,以一系列浮雕图像将石函转化成微型宇宙模式〔图三十一:3〕。青龙和白虎有着同样修长的身体和弯起的尾部,对称地刻在石棺两侧。在汉代的宇宙观中,这两种神兽分别象征着东方与西方。石棺后档刻着龟蛇组合而成的玄武,则是北方的象征。这些代表方位的符号构成了一个具有象征意义的三维结构;这一结构或可被理解为死者来世中的宇宙,石棺正面的“半启门”则标示出它的入口。与荥经石棺不同的另一点是,此棺上的所有图像均为轮廓圆润、细部精致的“低浮雕”〔图三十一:4〕。突现在朴素无纹的背景之上,这些优美的造型具有强烈的视觉节奏感,创造于东汉末期,可谓汉代浮雕的巅峰之作。

图三十一 王晖石棺

1. 石棺全貌 2. 石棺前档 3. 石棺四面图像示意图 4. 石棺一侧长档浮雕青龙图像

本文有两个互相关联的目的,一是对现代美术史和考古学中的汉画像石研究进行综合回顾,特别聚焦于不同风格和技术分类所使用的核心概念;二是提出并尝试一种新的研究画像石的方法,特别关注不同雕刻形式和风格在共享原境中的共存和相互关系。

开篇的学术史回顾揭示了汉画像石研究在20世纪初的一个关键转变——当来自欧洲和日本的美术史概念被引入这一领域。传统金石学者在研究画像石时主要关注其文字内容并强调以图证史,新引入的美术史观念则更关加注重视觉形式和艺术门类。滕固从美术史角度引进了“圆雕”“高浮雕”“浅浮雕”等与石刻相关的一系列基本美术术语,将画像石定义为一个独立的艺术门类,并为后续的形式分析奠定了基础。在这些分析之上,他创造了“拟浮雕”“拟绘画”这两个基本术语,来概括画像石的两大风格类别。

在美术史被引入画像石研究的同时,考古学作为中国的另一个新兴现代学科,也发展出了自身的画像石分类方法。从本质上讲,这是一种基于对大数据的实证观察而进行的类型学研究,其目的是通过检验画像石在形态上的细微差别以判定所使用的不同雕刻技法。在此过程中,一整套描述性的术语体系得以创建并被不断完善,为田野考古学家和其他学者提供了共享语汇,用于对来自不同时间和地点的石刻进行分类。

这两个系统基于不同的概念并在各自的学科背景下形成,但都构建出由多个类型或风格类别组成的综合性分类。在随后的应用中,单独的类别逐渐成为独立使用的概念,研究人员用它们来识别相似的例子,超越各自的语境将之归类,进而在此基础上建构出汉画像石的一般性发展模式。这一过程的本质因此是将石刻从原境中进行抽离,转化为自洽的形式类型,再用以构建宽泛的美术史叙事。

在这个学术史背景下,本文提出一种相反的流程,即把被抽离分类的汉代石刻重新置回其原有的形式、结构和空间环境中去,在这些“真实”的历史原境中探索其作为雕刻作品的特点。这么做的主要目的,是因为一般性的风格和技法分类不可避免地会将实际石刻简化为类型学标本,因而消除了对其复杂和微妙特点的关注。通过将这些石刻重置于各自的原境中——无论是单体墓葬雕刻和建筑、共处的礼仪场所,抑或是地方作坊的共同产品,我们自然会去关注各种雕刻形象之间的关系。虽然这种分析仍然沿用画像石的既定术语,但其目的不再是分类。实际上,正如本文中的分析表明,在诸如“高浮雕”“低浮雕”“浅浮雕”“拟浮雕”“拟绘画”等类别中,每个类别里都存在着丰富的变化。这些变化揭示了雕刻工匠创造性地应用既定的格套和技术,以获取新的形式和更复杂的视觉效果。

这种研究的一个主要目标,因此是为了更好地理解作为一般性艺术规范的“浮雕”,如何在实际艺术实践中发挥其丰富的美学效用。一个可能的研究方向是延续本文的讨论,探索中国传统内部发展出来的对雕塑和浮雕的话语和分类系统。高颐阙的“雕刻原境”显示,虽然专门的术语系统不一定存在于汉代,但当时的工匠对不同的雕刻技术和风格已有相当清晰的概念。这种术语系统明显存在于宋代,如《营造法式》中所说的“剔地突起”“减地平钑”“压地隐起华”等。这些概念是如何在历史过程中提炼和形成的,是需要学者们讨论的一个题目。

此外,本文的讨论力图回避一个“概念不匹配”的问题。从滕固开始,汉语中的“画像石”通常被等同于由西文“relief”翻译而来的“浮雕”。虽然本文在很大程度上沿用了这一做法,但应该指出这一等同并不准确,需要对其进行反思。“浮雕”指的是一种特殊的雕刻形式;“画像石”则指雕刻的材质和图像,因此涵盖了浮雕之外的更广泛的雕刻形式和技法。由于石刻在汉代广泛流行,“画像石”一词习惯性地与中国历史上这一具体时期联系在一起,其结果是“汉画像石”成了中国考古和美术史研究中的一个既定领域,产生了相关的专刊、专著、学术会议、学科和学位。这一学术传统并不把浮雕和其他雕刻形式截然分开,而是鼓励将汉代石刻(大多为墓葬石刻)与当时的视觉文化、建筑和宗教联系起来开展研究。从这一角度来看,本文也代表了将这个学术传统与对雕刻形式的视觉分析联系起来的尝试。