何晓静 | 渡日禅僧兰溪道隆与日本镰仓时代禅宗庭园营造

一、日本中世禅宗庭园研究的综述

12世纪末,日本进入镰仓时代(1192—1333),直到德川家康在17世纪初建立了江户幕府,是历史学界所称的日本中世。中世早期庭园营造和中晚期有明显不同。中世早期,即镰仓时代,庭园的兴盛跟禅宗文化在日本的传播关系极大,远超其他因素,这也是当时日本主流的文化背景。

森蕴所著《中世庭园文化史》广泛考虑了文献资料之外庭园遗址的现场情况等,对以奈良兴福寺旧大乘院庭园为代表的中世庭园进行了深入研究。飞田范夫的《庭园的中世史——足利义政和东山山庄》以足利义政庭园的营造为切入点对中世庭园进行了探讨。奈良文化财研究所小野健吉的《中世庭园史的概观和研究的现状》阐述了从中世镰仓到南北朝,再到室町时期,京都、镰仓等地庭园发展概况,论及将军宅邸庭院、禅宗庭园、梦窗疏石造园等内容,但由于篇幅有限,都没有完全展开。小野健吉的文章还对当下的研究现状进行梳理,并提出由于日本庭园研究者队伍的薄弱,有必要进行多学科的研究合作。奈良大学的盐出贵美子《镰仓时代绘卷描绘的庭园》考察了13世纪日本绘卷,如《驹竞行幸绘卷》《春日权现验记绘》等,认为将绘画作为历史资料的做法可以更好地理解庭园的价值。绘画不仅可以考察庭园主题意义,也可以用来理解当时所描绘事物的意义。但她所列举的案例以贵族、将军的庭园为主。日本国立历史民俗博物馆玉井哲雄的《镰仓时代的建筑和庭园史》以平泉庭园为切入点,展开从建筑到庭园、从宅邸到寺院的讨论,研究其在镰仓时代所发生的变化。文章不论从研究内容,还是从研究方法角度都具有一定的新意。史迹足利学校事务所大泽伸启的《镰仓时代前期关东地区的庭园》从考古学以及园林营造手法分析等角度,重点阐述了从平安时代到镰仓时代庭园所经历的变化。国士馆大学秋山哲雄的《文字史料所见镰仓的庭园》首先确认了考古学者认定的庭园要素术语,并将术语作为线索,从如《吾妻镜》《明月记》等文字史料中探寻镰仓庭园的特点。

关于禅宗庭园的研究,中国学者陈植曾写到梦窗疏石“创建了许多禅宗寺院,被后醍醐天皇授予‘国师’称号,因为他在茶道和造园艺术方面表现出色,最终创立了日本的茶道和园林艺术”。陈植还引用梦窗疏石在他的语录集《梦中问答》(1344)中所说:“唐人常有的习惯是爱喝茶,目的是通过消食和散气来养生。我们的祖先栂尾上人、建仁的开山(荣西)认为茶是养道之源,目的是消弭心神,解除疲惫。”道明了禅宗进入日本后所兴起的茶道对日本文化艺术方面的影响甚大,尤其是在建筑、庭园的营造上。

二、禅宗信仰的引入与勃兴

12世纪末,禅宗成为幕府将军的精神依托并得到重视后,在新兴的武士阶级中广泛传播,成为这一时代主流的思想文化,并从根源影响了社会的各个方面。整个镰仓时代与室町时代的早期,禅宗已经渗入幕府将军的生活,他们接受禅宗并将其转换为日常生活方式,是这一时代的鲜明特征。

禅宗“不立文字”的意思是不借助文字来获得知识,通过直觉来实现顿悟。这种教旨否定了基于文字的学习,认为获得悟性可以通过个体感知以及与人的接触。为了激发直觉并达到觉悟有两种方法。其一是依靠前辈传授教导,即通过人与人之间的交往来捕捉人性,达到觉悟。其二则是深入探究天地自然,从自然中探索人与自然之间的关系,从自然的本质中理解,实现顿悟的目标,具体表现为在树下或石上坐禅。禅宗修行者断离一切世俗纠葛,隐居山中,并认为面向自然才是通向人性的通道。这种以苦行为生活的修行方式被世俗社会广泛接受。

日本宗教在禅宗之前的主流是天台宗和真言宗,其修为都建立在佛学理论的基础上,需要基于文字的学习。这对镰仓武士阶层来说,具有相当大的难度。寻找更好的方法来取代这种理论学习的方式是这一时代的需求,禅宗恰好逢时出现。因此,对于重视习武的武士来说,这是最为便利且可取的修行之道。

宋元之际,中日两国的文化交流活动基本在禅僧之间展开。宋代中国文化的发展已经非常完善,几乎没有任何一个东亚国家可与之比拟。日本对中国文化的憧憬和仰慕在此刻到了新的高度,大量日本留学僧进入中国,向五山禅僧学习佛法。渡日僧人无学祖元(1226—1286)的师父无准师范(1179—1249)门下就有日籍弟子7名。而后,日本留学僧更多地进入江南禅宗寺院,禅僧古林清茂(1262—1329)特别受留学僧欢迎,门下至少有33名日本学生,中峰明本(1263—1323)门下有23名,月江正印(1267—1350)门下有27名,元叟行端(1254—1341)门下有46名。[1]日僧入宋后大多集中在江南的“五山十刹”中。如日僧荣西(1141—1215)两次入宋,登阿育王山、天童山,访问阿育王寺、广慧寺还有国清寺。回日本之后,他的法系弟子到了中国也多参拜这些名山。五山之首的余杭径山更是日僧求学参禅的“大本营”,俊芿(1166—1227)、圆尔辨圆(1202—1280)都曾在径山参禅礼佛。

镰仓将军北条氏招揽了大批优秀的中国禅宗僧人为导师,作为武家政权领导者的教养途径,这也使得北条家能够长期保持武家政权的魅力,实现了九代相承的执政,持续了百余年的治世。[2]北条时赖邀请了兰溪道隆,北条时宗邀请了无学祖元。在镰仓的禅院中,中国禅僧们受到了日本武家将军的厚待和礼遇,与随行侍者一起在日本过着中国江南地区般的生活。禅僧的生活方式以及他们带来的新颖的东西都对日本文化的根本产生了激励,推动了日本文化的发展。从文安元年(1444)《下学集》[3]所收词汇中可以看出,禅语被广泛用于社会的日常用语中,宋元时期中国江南地区的各式新风吹遍日本衣食住各个方面。镰仓末期到南北朝时期,鉴于武家通过引入禅宗成功地实施了政治统治,皇家宫廷中也产生了引进优秀禅僧的想法,想要使禅宗成为贵族人格塑造的手段。在室町时代,日本对汉字的解读几乎都使用了中国汉唐时期的古注。直到江户时代初期,德川家康仍采用宋儒的思想作为政治思想。

三、兰溪道隆的传教活动与禅林营建

兰溪道隆(1213—1278)是将禅宗传播至日本的核心人物之一,对禅宗在日本的发展,以及禅宗相关的艺术、庭园等方面的影响极为深刻(图1)。兰溪道隆作为开山祖师创建了镰仓的建长寺。[4]该寺也被庭园研究学者认为是开启日本禅宗庭园营构的第一寺。[5]他引入了将寺庙建筑排列成一条直线的伽蓝布局,成为日后日本禅宗寺院布局的范例。[6]镰仓也以此为始,全面引进南宋禅宗的五山禅林制度,建立了镰仓五山。随着室町幕府将军回到作为行政中心的京都,禅宗五山寺院制度在京都得到了更大的发展。作为禅宗寺院的重要组成部分,禅宗寺院庭园也在日本得到广泛的接受与发展。

图 1 ˉ 兰溪道隆画像,镰仓时代,1271 年,镰仓市建长寺藏

兰溪道隆本是南宋时西蜀涪江人。十三岁在成都大慈寺落发出家,名道隆,自号兰溪。而后前往浙江学习,拜师于无准师范、痴绝道冲等名僧。他在临济宗杨岐派松源禅的著名禅僧无明慧性的指导下获得灌顶。兰溪道隆是如何去往日本的呢?是为逃避当时元人入侵的复杂环境,还是被北条时赖所邀,各种说法不一。其一是,兰溪从日本僧侣月翁智镜等人那里得知,禅宗在日本尚未盛行,因此决定前往日本传法。据《东严安禅师行实》记载:“正嘉二年秋,念(悟空敬念)山主语师曰:‘我闻西明寺殿(指北条时赖——引者)信敬禅法,遣使宋朝,请来兰溪和尚。建建长寺,镰仓一境,道化大旺,我当往见之,尔相随来也否。’”可见,兰溪道隆是受到北条时赖的邀请而前往日本。该书另一处提到敬念和尚在正嘉二年(1258)秋于镰仓寿福寺见北条时赖时,“(敬)念问曰:‘承闻太守(指时赖——引者)专介远驰,请来建长和尚(指道隆——引者)……如何会建长禅?’”也提到此事。[7]

1246年,兰溪道隆与弟子义翁绍仁、龙江应宣等数人一起,乘坐日本的船只,于三月抵达博多,暂时居住在太宰府的圆觉寺。在此之前,兰溪已经与京都泉涌寺的月翁法师有着较长时间的交往之情。次年(1247),兰溪前往京都,进入泉涌寺来迎院。月翁热情地接待了他,但当时寺内信奉的是以戒律为中心的密宗,并没有完全接受兰溪道隆的宋朝禅宗。因此,月翁建议他前往镰仓。兰溪到了镰仓后,首先拜访了荣西禅师所创办的寿福寺,当时的住持是大歇了心禅师。

北条时赖非常欣赏兰溪道隆,在1248年的12月授命他为常乐寺住持。兰溪开始管理常乐寺后,不久便吸引了近百位僧人在寺内修行。由于寺院规模不够大,北条时赖便于建长元年(1249)开始筹划建设建长寺,最终于建长五年(1253)创立了建长寺,并邀请兰溪担任首任住持。因此,直到弘长二年(1262),禅院的伽蓝制度最终建立完整。在这期间,兰溪向日本传授了正宗的宋朝禅宗。由于北条时赖的推荐,同年(1262),兰溪又来到京都,成为京都建仁寺的第11世住持,开始在京都传授正宗的宋朝禅宗。

当时日本的禅宗可以说有两种教风,一种是京都禅,另一种是镰仓禅。京都禅以东福寺的圆尔辨圆为中心,采用所谓的教禅兼修形式。禅宗之所以在京都如此盛行,原因在于京都的佛教文化一直以天台宗为基础,尤其是九条家创立的东福寺,培养了许多的本土天台宗高僧,他们本身就是贵族出身。因此,京都禅所讲求的天台宗和禅宗的融合在京都进展顺利。相比之下,镰仓禅则是由来日的中国僧侣和留学僧侣引入,这引起了天台宗的强烈不满。在京都这个天台宗的根据地,不容许外国僧侣向上皇直接传授禅宗。天台宗总本山延历寺开始表现出对兰溪的敌对态度,对他传法的干预也逐渐加剧。因此,兰溪最终选择将住持之位让给随行的弟子义翁绍仁,自己于文永元年(1264)返回镰仓。当时的执政者是北条时赖的儿子北条时宗。北条时宗将最明寺更名为禅兴寺,并指定兰溪道隆为开山法师,随后又任命他重新担任建长寺的住持。

然而建长寺的僧众中有人诽谤兰溪是元朝派来的间谍。这据说也是京都延历寺排外的一系列举措之一。延历寺将很多渡日僧侣,包括建长寺的首任住持兰溪道隆,以及第二代兀庵普宁、第五代无学祖元(圆觉寺的创立者)、第十代一山一宁等人,作为怀疑对象。因此,兀庵普宁等人回到中国以后表示,他们离开日本的原因是“北条时赖已故,而且在日本尚未有理解禅宗的人”,但真正的原因可能是他们受到怀疑。北条时宗被诽谤误导,将兰溪道隆流放到甲州(今山梨县)。在流放期间,兰溪创建了包括了甲府的东光寺、松岛的建长寺派的瑞岩寺、信州的伊那寺和东筑摩地区的多座寺庙等。尽管这些寺庙创始人是否为兰溪缺乏充分的证据,但可以显示兰溪流放时的足迹范围。

流放三年后,兰溪道隆的清白得到证明,他于建治元年(1275)获准返回镰仓,成为寿福寺的住持。然而,不久他再次被诽谤,又被流放到甲州。两年后的建治三年(1277),北条时宗再次迎回兰溪,让其继续担任寿福寺的住持,并最终拜兰溪道隆为师,成为他的弟子。弘安元年(1278)4月,兰溪第三次担任建长寺的住持。当时北条时宗计划再为兰溪创办一个大型禅寺。因此,他们一起到处走访、选址。然而,兰溪道隆未能亲眼见证寺庙的建立,于同年7月24日在建长寺西来庵示寂,享年66岁。他被追封“大觉禅师”法号,这是中国禅师首次在日本获得封号,他墓地的无缝塔[8]位于建长寺,是关东式卵形塔的先驱作品,被评价为石雕艺术史上的杰作。

大山平四郎称,兰溪道隆尝试在日本的禅宗庭园中引进以前没有先例的“大型的立石结构造景”。这种在中国已经很成熟的以叠石为主体的庭园形式在日本首次引入,导致镰仓中期以后的日本造园与以前有了明显的区别。但在整个镰仓时期,日本并没有大规模庭园立石造景案例的留存和记载,其中的原因很可能是此时渡日禅僧的数量和规模远没有达到能将这种新的审美样式普及至日本全境的能力。直至室町时代,足利家族的推崇和模仿才得以让禅宗寺院庭园以兰溪道隆为源,讲究“高远”的立石结构造园得到巨大发展。

四、禅宗庭园空间转变的典型——建长寺

镰仓幕府早期,寺院造园仍然延续了平安时代平等院凤凰堂这样的净土庭园样式,如永福寺、大慈寺、成就院等。净土寺庭园的特点是,佛寺建筑背靠西面的崇山峻岭,面向东方,建筑前方拥有南北向的宽阔净土庭园。通过考古发掘,在镰仓时代中期之后,这种情况有了变化,寺院庭园开始建在建筑物的背面。[9]秋山哲雄认为,前者可被视为古代庭园,后者可被视为中世庭园。这两者并存,正是镰仓庭园的特点,研究镰仓庭园也意味着揭示日本古代庭园与中世庭园在分界时期的特点。

从镰仓净土寺院永福寺到禅宗寺院建长寺的变化,可以从存世不多的文献史料中提取。在《吾妻镜》建久三年(1192)八月二十四日条中有“二阶堂地始被掘池”的记载,永福寺的地形被描述为“地形本自水木相应所也”,表明周围环境有水有林木,非常适合建造庭园。在《吾妻镜》建久三年(1192)九月十一日条中提道:“汀野埋石,金沼汀野筋鹈会石岛等石。”其中的“汀野埋石”即指立石于永福寺的池塘中。[10]

秋山哲雄认为,源赖朝从选址到实际建设的过程中对永福寺造园非常重视,他对这个地方怀有特殊情感。而且其第二代源义家和第三代源实朝也经常在这座永福寺进行踢毽子和赏花活动,这也意味着永福寺可能在镰仓被视为雅致的场所。

在永福寺之后建立的寺院中,也有一些关于庭园营造的记载。如由源实朝于建历二年(1212)发愿建立的大慈寺。在《吾妻镜》建历二年(1212)十月十一日条“今日始及山水奇石等沙汰。此所有河有山。水木共得其便。地形之胜绝。恐可谓仙室欤”中,记载了大慈寺的“山水奇石”一事,提到寺内有河流和山。在《吾妻镜》正嘉元年(1257)九月三十日条中,还提到了最初由杉木建造的大慈寺的河堰已经被改建为桧木。根据这些记录,可以明确大慈寺存在带有池塘的庭园。

《吾妻镜》正嘉元年(1257)十月一日条中,记载了大慈寺的重建工程完成的情况:

今日大慈寺供养也,(中略)当日会场行事参河前司教隆真人(布衣下括)。刑部权少辅政茂(束带)等,未明参寺门奉行之,庭上池南河,自释迦堂向至丈六堂间,东西行引幔,当南门内开幔门,又西者,积迦堂西角至池河,东者自丈六堂东角至池河,各南北行引幔,各幔中央开幔门,今日供养堂塔皆为幔中,又当佛前东间池河,立三御诵经幄,自幔门并池桥上至佛前阶际敷衍道……[11]

可以看出,大慈寺的庭园中有池塘,南边有河流。这可能意味着在建筑物的前面有一个带有池塘的庭园。由源实朝建立的大慈寺与永福寺一样,可能也拥有位于建筑物前面的净土寺庭园。

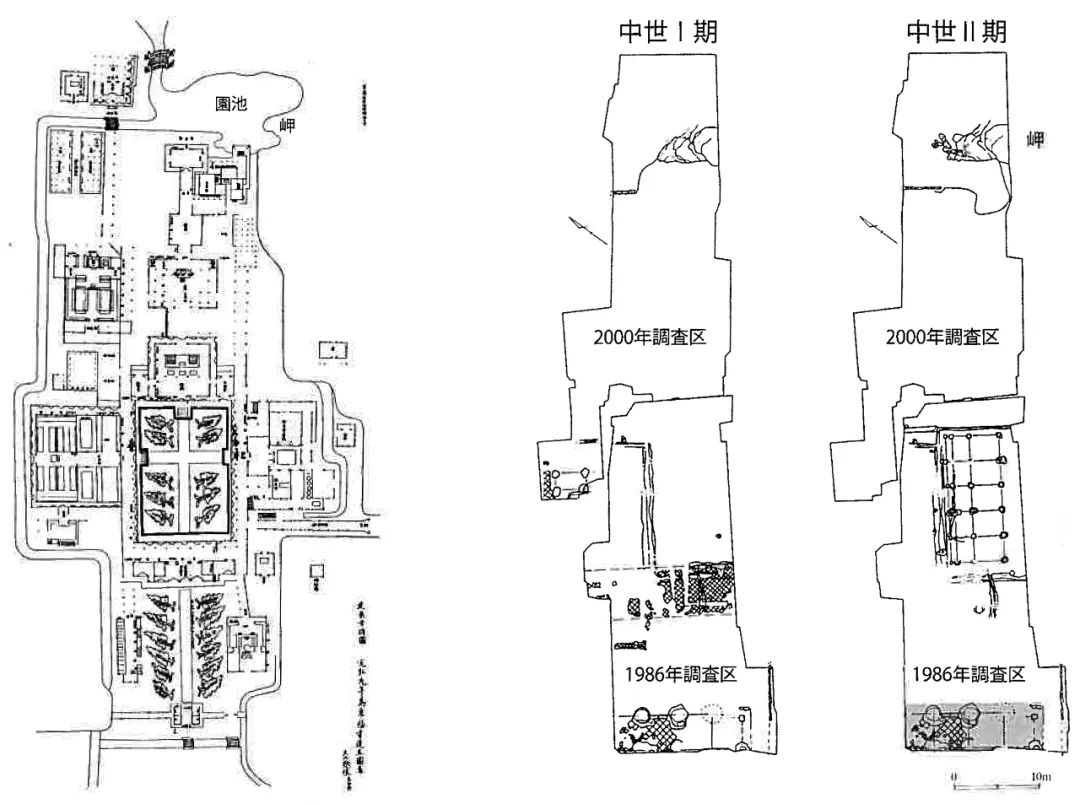

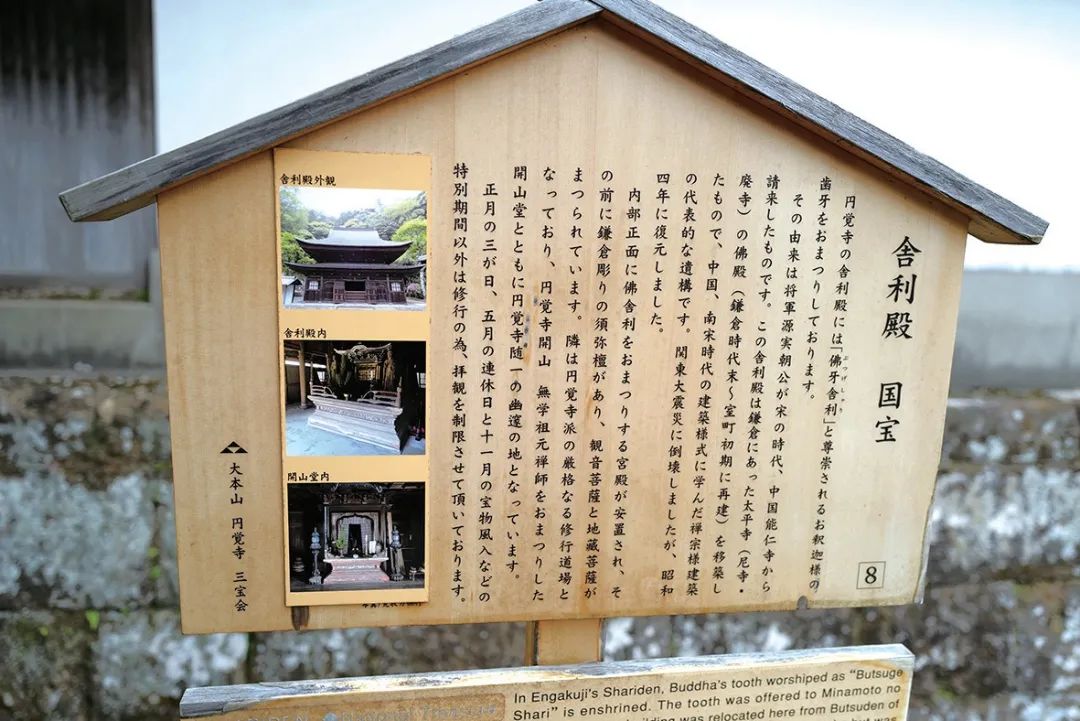

事实上,镰仓时期所构筑的禅宗寺院现已全部不存在。被认为是最古老的禅宗寺院的圆觉寺舍利殿也是仅存有禅宗15世纪前半段的风格。因为其整体进行过移动,所以与庭园的关系无法考证。学者对于这些庭园的研究所依据的材料基本是《建长寺伽蓝指图》等绘图,以及20世纪80年代开始的考古发掘成果(图2)。大泽伸启在《镰仓·南北朝期间的寺院庭园开展》中认为,在镰仓时代,虽然存在寿福寺、常乐寺等由荣西、退耕行勇、兰溪道隆等引入禅宗的寺院,但并未形成真正意义的禅宗寺院伽蓝布局。真正将禅宗寺院伽蓝配置转变的重要一步是建长寺的建设。

图 2 ˉ《建长寺伽蓝指图》(转引自《镰仓·南北朝期间的寺院庭园开展》)

根据元弘元年(1331)的《建长寺指图》,可见伽蓝建筑布局以山作背景,从谷户入口开始,总门、山门、佛殿、法堂、方丈(得月楼)等主要建筑几乎呈一条直线排列,而方丈(得月楼)的背面有一个园池,与自然山水发生了密切关系。建长寺的布局与南宋五山的寺庙布局一脉相承,并且成为日本之后禅宗伽蓝的模范。

南宋宁宗(在位时间为1194—1224年)颁布了五山制度,并制定了寺庙的十刹和甲刹等级。南宋的五山包括灵隐寺、净慈寺、径山寺、天童寺和阿育王寺。其中,灵隐寺和净慈寺位于西湖周边,径山寺位于杭州西部余杭的山上,天童寺和阿育王寺则位于宁波附近的山麓。这些寺庙都坐落于群山峻岭间,寺院的营造体现出尊重自然、表达历史,以及与宗教思想结合的特点。

建长寺庭园作为转折最重要的特征体现在两个方面。一是在佛殿前设置前庭,从总门、山门到佛殿之间种植柏树(图3)。二是在位于伽蓝最后的建筑得月楼后面兴建泉池。将池塘置于伽蓝背后,这种布局也成为以后禅宗寺院及后世庭园的重要特征(图4)。其中的原因,一方面是由于其全面受到南宋禅宗寺院的影响,包括伽蓝格局的要求。另一方面,是其受到南宋禅宗观念中对于山林环境的顺应和改造的影响。因为大部分的江南禅宗寺院建在山中谷地,将庭园置于建筑背面,可以更好地结合自然。

图 3 ˉ 建长寺佛殿前的柏树(作者自摄)

图 4 ˉ 建长寺得月楼后的泉池(作者自摄)

五、背面庭与大型立石结构

小野健吉将这种位于方丈背面与山脚之间的庭园称为“背面庭”,指出这是以引入禅宗寺院伽蓝布局为契机,并认为“虽然园池在一定程度具有游赏的功能,但更应该将其视为能提供从方丈建筑中可观赏到的景象而进行的庭园设计”。[12]关口欣也表示,“背面庭”在南宋五山中非常特别,适应了日本的审美并得以发展。小野氏还提到,“背面庭”的引入原因与建长寺开山者兰溪道隆在入寺前曾在京都泉涌寺逗留有关,是受到位于东山的泉涌寺和东福寺的伽蓝布局的启发而形成的。这也假设了京都禅宗寺庙对镰仓的影响。但本文认为,将建长寺建制形成的原因归结于受兰溪道隆长期修行的杭州径山寺等寺院格局影响应该更为可信。

另一方面表明,背面庭的出现与方丈建筑样式的出现也有密切的关系。藤田盟儿认为方丈建筑本身可能源于镰仓时代其他宗派的院家建筑或镰仓后期禅宗寺院住持的居所等,与公家的住宅建筑有关,发源于由公家住宅捐赠为禅宗寺院的格局。禅宗庭园布局在所有建筑之后,因脱离了日常生活办公空间,而成为修行、论道的一方独立天地。沟口正人认为,《建长寺指图》显示,建长寺中方丈与大客殿后面相连,中门风格的泉殿和二层的得月楼相连接,表明镰仓将军在寝殿造或初期书院造的住宅建筑中新加入了中国式楼阁建筑。建长寺在建长五年(1253)完成时,并没有整齐的平面形式的方丈建筑。[13](图5)

图 5 ˉ《建长寺指图》北部(转引自《中世住宅的庭园和建筑》)

14世纪初的公家住宅从寝殿造的中心性结构,转变为由前侧和后侧构成的线性空间结构,将娱乐空间安排在主屋的后侧在公家社会中逐渐变得普遍。镰仓时代后期的上层武家住宅采用类似公家的空间布局,如将前侧作为公共空间,后侧用于娱乐和休闲。藤田盟儿分析《春日权现验记绘》卷并总结此时的庭园总体空间结构虽由寝殿造而来,但明显偏离了寝殿造。主屋的深处有一个中庭,这是骑马人和准备鹰狩的情景,而更深处则描绘了一个宽大的庭园,其中设有泉亭和鸟舍,还有一个似乎是常御所[14]的建筑物(图6)。

图 6 ˉ《春日权现验记绘》卷庭园部分(转引自小松茂美编《续日本绘卷 13·14 春日权现验记绘》,中央公论社,1991)

虽然镰仓时代的庭园几乎没有完整地保存下来,但西园寺家的北山殿(后来由足利义满改造成金阁寺)和龟山殿(后来由天龙寺接管)等,都是以背后的山脉为背景的庭园,注重利用自然地形。这些庭园在后世改造时被添加了立石结构,但整体仍然保留了镰仓时期的特点。不可否认的是,很多古老的庭园经历了后期改造,其建筑物被重建或形成了新的样式,以适应社会生活的发展。但在寺庙等场所,由于尊重开山祖师的精神,有时会保留庭园大致原型和大部分古老的风格。川濑一马写道:“来自中国的禅僧根据自己在国内的住院惯例,结合本国的自然环境,借鉴当地公家、武家的府邸或寺院进行池庭设计。”因此,他们遵循来自中国庭园中的立石手法,在日本寻找合适的自然环境,创造泉石庭园,成为一个小天地。

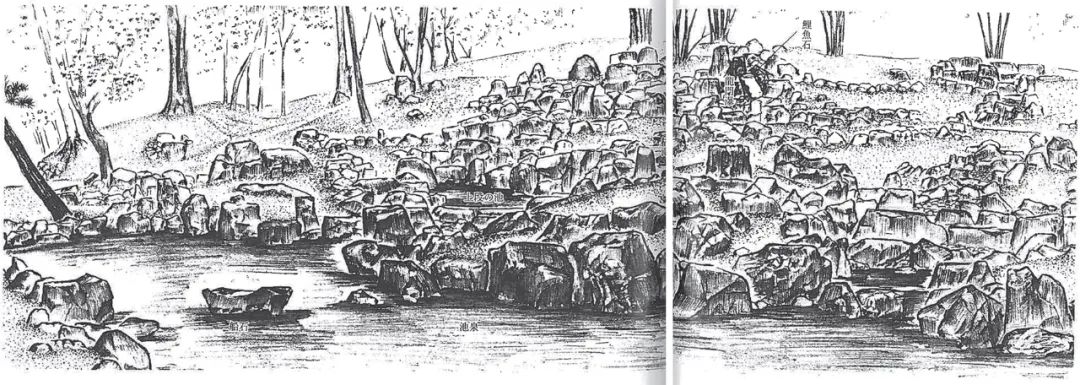

禅宗寺院庭园营造的另一个特点是以立石为主。平安时代的造园以水为主体,辅以树木和石头。到了镰仓时代,则逐渐转变为以立石为主,辅以水和树木,形成了立石庭园的风格。在现存的遗迹中,山梨县甲斐的东光寺保留了据称是兰溪道隆创作的石庭(图7)。还有圆觉寺,跟兰溪道隆与无学祖元可能都有关系,梦窗疏石在镰仓幕府晚期也在这里居住过。其庭园的池塘区域原本有最引人注目的石结构,但现在那个地方新建了储藏室等建筑。梦窗疏石居住在圆觉寺期间,曾住在塔头最深处,背山而居于幽静的“黄梅院”内,现在那里只剩下一座作为住持居所的开山堂建筑(图8)。

图 7 ˉ 山梨县甲斐的东光寺(转引自斋藤忠一:《图解日本的庭》,光永隆绘,东京堂,1999)

图 8 ˉ 镰仓圆觉寺(作者自摄)

自镰仓时代初期开始,因为积极引入宋代的文化,同时也引进大量中国的技术人员,包括石匠,立石结构在庭园变得更加流行。

《吾妻镜》建久三年(1192)八月二十四日条记载:“二阶堂地始被掘池。地形本自水木相应所也。仰近国御家人。召各三人夫云云。将军家监临给。及御归之时。入御于行政之家。义澄以下宿老之类持参一种一瓶云云。”指出永福寺开辟池泉庭园,源赖朝对此进行了视察。

二十七日条记载:“将军家渡御二阶堂。召阿波阿阇梨静空弟子僧静玄。堂前池立石事。被仰合云云。岩石数十果。自所被召寄之。积而成高冈云云。”称源赖朝召见阿波阿阇梨静空的弟子静玄,命其安排庭池中的立石。同时,由于庭园建设期间从各地收集了大量石材,这些石材堆积成山。

九月十一日条记载:“静玄立堂前池石。将军家自昨日御逗留行政宅。为览此事也。汀野埋石。金沼汀野筋鹈会石嶋等石。悉以今日立终之。至沼石并形石等者一丈许也。以静玄训。畠山次郎重忠一人捧持之。渡行池中心立置之。观者莫不感其力云云。”称源赖朝再次视察永福寺庭园建设。庭园中使用超过一丈高的巨石,静玄指示畠山次郎重忠搬运这些巨石。重忠凭借无双的力气将这些巨石运至池中,源赖朝等人对此表示惊叹。当时源赖朝对永福寺国池的建设非常感兴趣,经常前往视察并指导。然而,由于静玄的庭园技艺有所不足,庭园建设未能完全达到源赖朝的期望。

十一月十三日条记载:“二阶堂池奇石事。犹背御气色事等相交之间。召静玄重被直之。畠山次郎、佐贯太夫、大井次郎运岩石。凡三辈之勤。已同百人功。御感及再三云云。”称源赖朝召见静玄,命其重新安置石块。畠山重忠、佐贯太夫、大井次郎等人的努力得到了源赖朝的高度赞赏,他们在巨石搬运过程中发挥了超乎常人的力量,被誉为“胜过百人之力”。

十一月二十日条记载:“永福寺营作已终其功。云轩月殿。绝妙无比类。诚是西土九品庄岩。迁东关二阶梵宇者欤。今日御台所有御参云云。”称永福寺大致完工,其庭园和建筑之美堪比西方极乐净土的庄严。

类似的庭园立石构建描述在很多文章中可以见到。在禅宗庭园成为这个时代主流之前的庭园营建,已经有了对大型立石结构偏爱的特征。京都的情况也是如此,如金阁寺(时西园寺公经的宅邸)的枯泷石组,以及天龙寺(时后龟山天皇寝殿)的枯泷石组,据传都经过兰溪道隆之手营建。

以重森三玲为代表的样式派主张是兰溪道隆构建了天龙寺龙门瀑布的观点。他们的观点基于对天龙寺和金阁寺现存的立石结构进行的测绘以及样式角度的分析。这一主张自从20世纪以来一直是样式派理论体系的一个重要支持点。他们依据以下几点原因:第一,龙门瀑布原是中国的自然地貌,将庭园中的龙门瀑布的作者定位为中国人理所当然;第二,龙门瀑布的规模超出了日本传统造园的范围,其庄严和严谨的结构也是非日本式的;第三,兰溪道隆不仅受到上皇的崇敬,而且在日本绘画方面也有重要影响,他不仅有绘画的能力,还有很大的可能性进行作庭;第四,兰溪道隆到京都之时,曾受邀成为后嵯峨天皇的座上宾,也有可能参加了同时期后嵯峨天皇仙宫御殿的兴建工程。

《元亨释书》卷第六中提到,兰溪道隆在建长寺居住了十三年后,搬迁至京都建仁寺。后嵯峨上皇听闻了道隆的名声,邀请其到宫中,请求法化。道隆奏一偈以示顺从。[15]他在建仁寺担任住持期间,应上皇的召见,约在康元元年(1256)在龟山仙宫向后嵯峨天皇授予了禅门菩萨戒,在文永元年(1264)前往嵯峨仙宫,进行了禅宗问答,获得了后嵯峨上皇的赞誉。根据文献记录,从镰仓时代中期到末期,龟山殿进行扩建时,唯一被邀请的禅僧就是兰溪道隆,他也极有可能在此时被要求造园。兰溪道隆一直在这里待到弟子义翁接任住持后,才返回镰仓。兰溪道隆与京都西园寺公经的女儿,也就是当时皇后有着密切往来。由此推测,他可能也参与了西园寺公经的庭园龙门瀑布立石结构的营造。

结语

渡日禅僧兰溪道隆带去了中国江南的五山禅林制度以及禅僧的生活方式,并对日本上自皇室下至普通民众产生了广泛影响。庭园,以其作为修行场所的用处,对向自然格物求知的求禅者们,发挥着无法忽略的作用。兰溪道隆按其所严格遵守的禅宗教义,使庭园向自然延伸,打开了世俗修行与自然的通经,自然山水在庭园中的重现不仅体现在“背面庭”等与自然没有严苛边界的庭园上,也体现在枯峻凌厉的山水石组上。其时日本统治者将军家族对中国禅宗的向往及对汉学的精深研究,使得兰溪道隆能在全面贯彻中国禅宗的基础上,结合日本本土的地域和文化特色,使得禅宗庭园在日本得到广泛认同和长足发展。对日本庭园这一转变时期的研究亦能成为对中日庭园文化交流研究的切入点,管见中国园林文化在日本的传播与影响。

本论文系2024年度国家社科基金艺术学一般项目“13—17世纪中国园林艺术在日本的传播与影响研究”(项目号:24BG149)阶段性研究成果、2023年度“浙江省哲学社会科学重点研究基地·中国美术学院艺术国学研究院”课题“日本庭园的‘西湖山水’摹写与转译研究”(项目号:23CAA19)研究成果。

注释:

[1]康昊:《神风与铜钱:海岛日本遭遇世界帝国1268—1368》,2022,上海人民出版社,第145页。

[2]川瀬一馬、梦窗国师:《禅と庭園》,講談社,1968。

[3]室町时代中期的百科全书式国语词典。共两卷。作者不详(序言中提到了东麓的破衲)。成书于文安元年(1444)。在已知的手抄本中,最古老的是文明十七年(1485)的版本,而在印刷版本中,从元和三年(1617)开始有各种不同的版本。这部词典将内容分为18个部分,如天地、季节、神祇、言语等,用片假名标注读音,并附有汉文注释。

[4]建长寺住持:兰溪道隆(1247年到日)—兀庵普宁(1260—1265年旅日)—大休正念(1269年到日)—无学祖元(1279年到日)

[5]大澤伸啓:《関東における鎌倉時代前期の庭園》,《奈良文化财研究所学報》,第96册,研究论集Ⅱ,日本国立文化财机构奈良文化财研究所,2016。

[6]小野健吉:《世庭園史の概観と研究の現状》,《奈良文化财研究所学報》,第96册,研究论集Ⅱ,日本国立文化财机构奈良文化财研究所,2016。

[7]夏应元:《中国禅僧东渡日本及其影响》,《历史研究》1982年第3期。

[8]无缝式塔也被称为“中国窣屠婆式塔”,因基本特征是在基座上安放一个圆形的塔体,塔体无缝,所以在有些地方被形象地称为“蛋塔”或“印塔”。

[9]秋山哲雄:《文字史料に見る鎌倉の庭園》,《奈良文化财研究所学報》,第96册,研究论集Ⅱ,日本国立文化财机构奈良文化财研究所,2016。

[10]玉井哲雄:《建築史における鎌倉時代、そして庭園》,《奈良文化财研究所学報》,第96册,研究论集Ⅱ,日本国立文化财机构奈良文化财研究所,2016。

[11]秋山哲雄:《文字史料に見る鎌倉の庭園》,《奈良文化财研究所学報》,第96册,研究论集Ⅱ,日本国立文化财机构奈良文化财研究所,2016。

[12]小野健吉:《中世庭園史の概観と研究の現状》,《奈良文化财研究所学報》,第96册,研究论集Ⅱ,日本国立文化财机构奈良文化财研究所,2016。

[13]沟口正人:《中世住宅的庭园和建筑》,《奈良文化财研究所学報》,第96册,研究论集Ⅱ,日本国立文化财机构奈良文化财研究所,2016。

[14]常御所,是指平安贵族居宅中为主人设置的居住空间。最初是指天皇的居所,因此得名。也被称为常居所。

[15]参见《本朝高僧传》日本佛教史书。日本元禄十五年(1702)万元师蛮撰。