从神经科学到教育实践:馆园合作教育模式探析

随着教育理论的不断发展和实践创新,早期儿童教育的场域正在突破传统课堂的限制。非正式学习环境,尤其是博物馆的教育功能,越来越受到教育者的关注。作为博物馆式教育的先驱实践者,史密森早教中心(Smithsonian Early Enrichment Center, SEEC)通过其独特的教育模式,展现了博物馆环境对幼儿发展的积极影响。

尽管已有实践证实了博物馆教育对儿童认知发展的重要作用,但关于其具体的实施机制和理论基础的系统性探讨仍然不足。本文作者基于其在SEEC的实践经验,尝试从神经科学、教育学理论和无监督学习等多个视角,深入分析博物馆式教育的内在机理。文章旨在探讨博物馆环境如何支持幼儿的认知能力发展,以及为特殊需要儿童创造适性化的学习条件。

这种将理论分析与实践经验相结合的视角,不仅有助于加深对博物馆教育价值的理解,也为未来博物馆与幼儿园合作的创新发展提供了新的思路。

理论基础

1. 神经科学视角

神经科学研究为理解博物馆环境对幼儿发展的影响提供了重要依据。实证研究表明,0-6岁是大脑发展的关键期,这一时期的环境质量直接影响神经系统的发育。大脑在此阶段表现出最高的可塑性,环境刺激能够显著促进突触形成和神经环路的建立。博物馆环境通过其独特的空间设计和丰富的感知体验,为幼儿的神经系统发育提供了理想的支持。

在感知系统发展方面,博物馆环境的多元感官刺激能够促进神经通路的有效构建。互动展项为感觉运动系统的整合提供了实践机会,而开放的探索空间则满足了不同幼儿的个性化学习需求。对于特殊需要儿童而言,博物馆环境表现出更为突出的价值。孤独症谱系障碍儿童能够在精心设计的低敏感环境中获得更好的学习体验,而注意力缺陷儿童则能够根据个人节奏进行探索,从而降低学习压力。这一理论基础在国际实践中得到了进一步验证。意大利的“文化护照”(Passaporto Culturale)项目就是一个典型案例。该项目基于神经科学研究发现,儿童大脑在出生后的前1000天发育最为迅速,这一时期的经历对认知能力、情感发展和创造力有着深远影响。意大利“以女性为本的医学公益基金会”主席Chiara Benedetto教授指出,不同感官刺激对大脑特定区域和心理神经内分泌机制的影响已得到科学证实。这些机制影响着儿童与自身及环境建立关系的能力,而高质量的文化环境对人生早期阶段的发展尤为重要。该项目通过为新生儿家庭提供免费参观博物馆的机会,从生命最初阶段就为儿童创造了丰富的文化体验环境,充分体现了神经科学研究在实践中的应用。

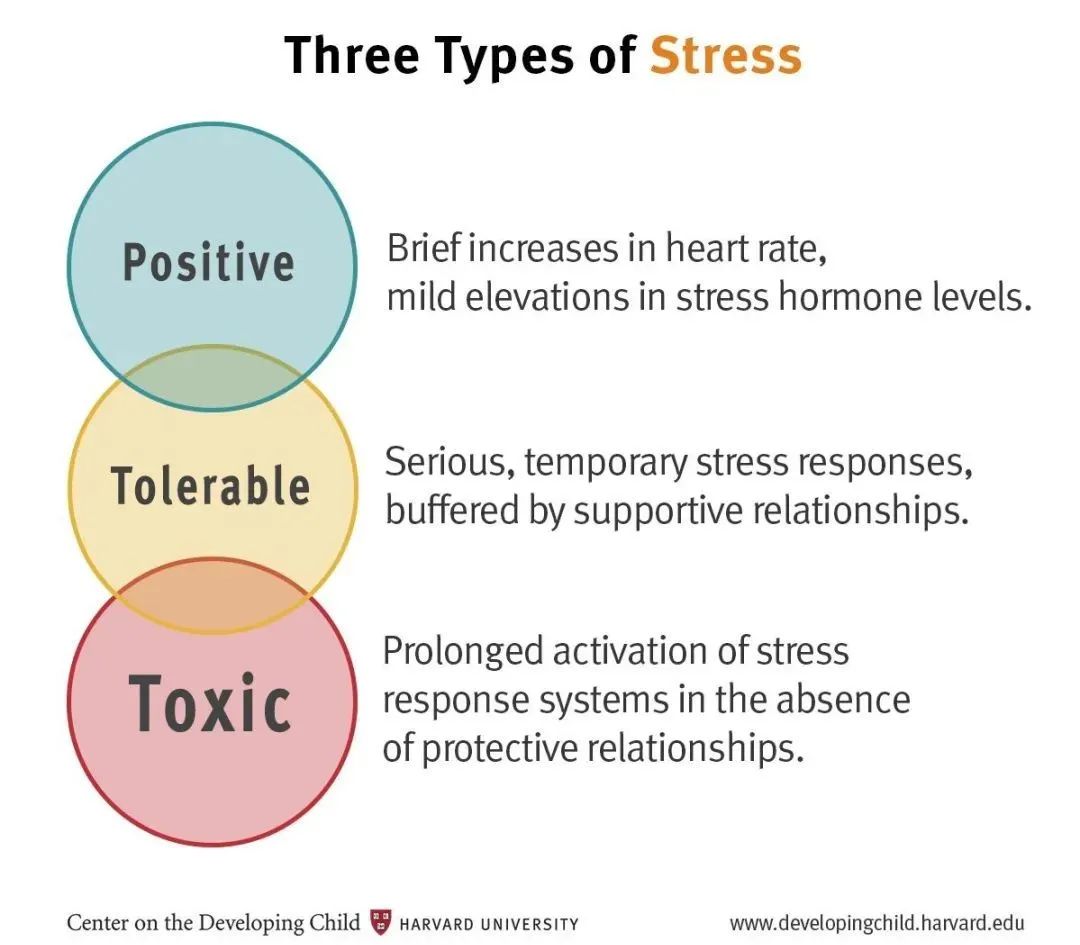

哈佛大学儿童发展中心的研究深入探讨了环境压力与学习效果的关系。研究证实,有害压力(toxic stress)会对海马体发育产生抑制作用,进而影响记忆形成和学习能力。相比之下,博物馆环境作为“低压力高挑战”的学习场域具有显著优势。幼儿可以根据个人兴趣自主选择学习内容,展品的设计则通过适度的认知冲突激发学习动机。同时,专业教育者可以为幼儿提供必要的情感支持,创造安全的学习氛围。这种环境不仅降低了学习压力,还能够有效促进积极情绪的产生,为深度学习创造有利条件。

2. 教育学理论基础

建构主义学习理论为博物馆幼儿教育提供了重要的理论支撑。皮亚杰的认知发展理论阐明了儿童通过主动建构获得知识的过程,这一理论在博物馆环境中得到了深刻体现。操作真实物件、展品互动为幼儿从具体经验向抽象认知过渡提供了理想的支持环境。维果茨基社会文化理论则进一步阐释了博物馆环境作为最近发展区的价值,其中专业教育者的支持与文化工具的运用形成了促进幼儿认知发展的有机整体。

情境学习理论强调了真实学习环境的重要性。博物馆作为真实的文化场域,其藏品与展览不仅呈现知识内容,更创造了完整的探究场景。专业人员的引导使幼儿能够通过多样化的方式参与学习,在真实情境中实现知识建构和能力发展。这种学习方式打破了传统课堂的局限,为幼儿提供了更为丰富和深入的学习体验。

体验式学习理论为博物馆教育实践提供了方法论指导。杜威“从做中学”的理念在博物馆环境中得到了充分实践。科尔布体验学习环理论描述的四个学习阶段——具体体验、反思观察、抽象概念化和主动实践——在博物馆教育中形成了完整的循环。这种循环式学习过程使幼儿能够在直接经验的基础上,逐步发展出更高层次的认知能力。

3. 无监督学习理论视角

近期Franziska Bröker的研究成果为理解博物馆环境中的学习机制提供了新的视角。研究发现,无监督学习的效果很大程度上取决于学习者的初始认知框架与任务实际要求的匹配程度。博物馆环境通过展品展示和互动装置提供了理想的半监督学习场域,使幼儿能够在专业引导与自主探索之间找到平衡。

这种学习模式在博物馆中表现为一个动态的过程:初始阶段由教育者提供必要的概念框架和探索策略,随后逐步过渡到更多的自主探索。研究表明,当幼儿建立起准确的初始认知模型后,自我强化机制能够有效促进学习的深化。同伴互动则进一步创造了自然的纠错机会,形成了独特的学习生态系统。这一发现对馆园教育合作的具体实践具有重要的指导意义。

实践模式与案例分析

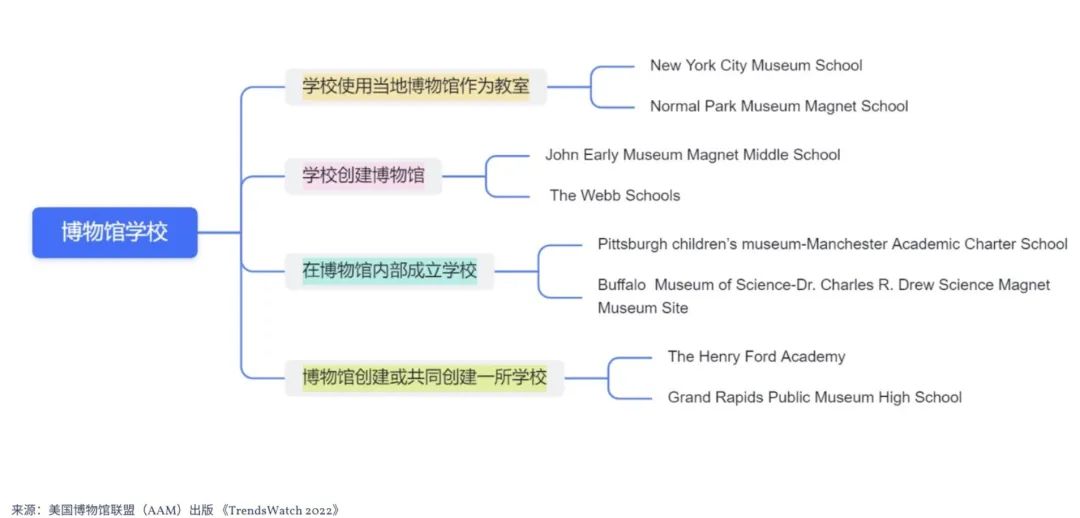

1. 博物馆学校的四种基本模式

博物馆学校的发展体现了教育创新的多元趋势。通过对现有实践的系统分析,可以识别出四种具有代表性的运作模式,每种模式都展现出独特的教育价值和实践特征。

以社区博物馆为教学基地的模式最为普遍,这类学校通过系统化的“学习探险”(Learning Expeditions)将博物馆资源与课程有机整合。纽约市博物馆学校(New York City Museum School)的实践展现了这一模式的典型特征,该校充分利用曼哈顿区域丰富的博物馆资源,构建了完整的体验式学习体系,为学生提供深度的沉浸式教育体验。

图片来源:纽约博物馆学校官网

第二种模式体现为校内博物馆的建设与运营。约翰·厄利博物馆磁石中学(John Early Museum Magnet Middle School)的实践特别值得关注。该校不仅建立了自主运营的博物馆,更创新性地将博物馆实践融入日常教学,通过让学生参与展览策划和藏品管理,实现了专业能力的培养与课程学习的统一。

图片来源于:约翰·厄利博物馆磁石中学官网

博物馆园区型学校代表了更深层的融合。SEEC的实践模式尤为突出,它的三个教学园区分别设立在国家自然历史博物馆和美国历史博物馆内,实现了教育资源的最大化利用。这种空间上的紧密结合为创造独特的学习环境提供了有力保障。

图片来源:史密森早教中心官网

第四种模式是由博物馆主导的教育创新。迈阿密儿童博物馆的学前教育项目展现了这一模式的发展潜力,通过将博物馆的教育理念与专业的早期教育实践相结合,形成了具有特色的教育范式。这种模式的意义在于实现了博物馆教育理念向常规教育体系的深度转化。

2. 专业支持网络与组织发展

博物馆幼儿教育的专业化发展得益于多个重要机构的推动。2024年成立的博物馆游戏化学习联盟(Museum Playful Learning Collective)标志着博物馆幼儿教育进入新的发展阶段。该联盟由迈阿密儿童博物馆发起,旨在整合全美博物馆幼儿教育资源,推动实践经验的共享与创新。联盟成立之初就吸引了三十多家成员机构加入,涵盖儿童博物馆、科学博物馆等多种类型,体现了博物馆界对早期教育的高度重视。

国家博物馆学校协会(National Association of Museum Schools)则为博物馆学校的发展提供了重要平台。该协会通过定期举办会议、组织培训、发布指南等方式,促进博物馆学校之间的交流与合作。协会建立的评估标准体系为保障教育质量提供了专业依据,特别是在幼儿教育领域,协会推动了一系列创新实践,包括开发适龄课程框架、组织教育者培训等。

这两个专业组织的建立和发展,反映了博物馆教育领域对早期儿童教育的深入思考。它们不仅为个别机构提供支持,更推动了整个行业的专业化进程。通过建立标准、分享资源、促进对话,这些组织正在帮助塑造博物馆幼儿教育的未来发展方向。

3. 史密森早教中心的实践经验

SEEC自1988年在美国历史博物馆创立以来,走过了独特的发展历程。从最初只有32名儿童、7名教师的单一中心,发展至如今拥有自然历史博物馆和美国历史博物馆的三个园区、48名专业教师,服务135名儿童。作为一所博物馆式实验学校,SEEC不仅为史密森学会员工子女提供优质教育服务,更致力于创新早期教育模式。其早期开发的“Museum Magic”课程为全美馆园合作提供了重要参考。

SEEC通过系统化的课程设计和创新性的教学实施,将教育理论转化为富有成效的实践。其课程体系主要体现在以下三个维度:

-

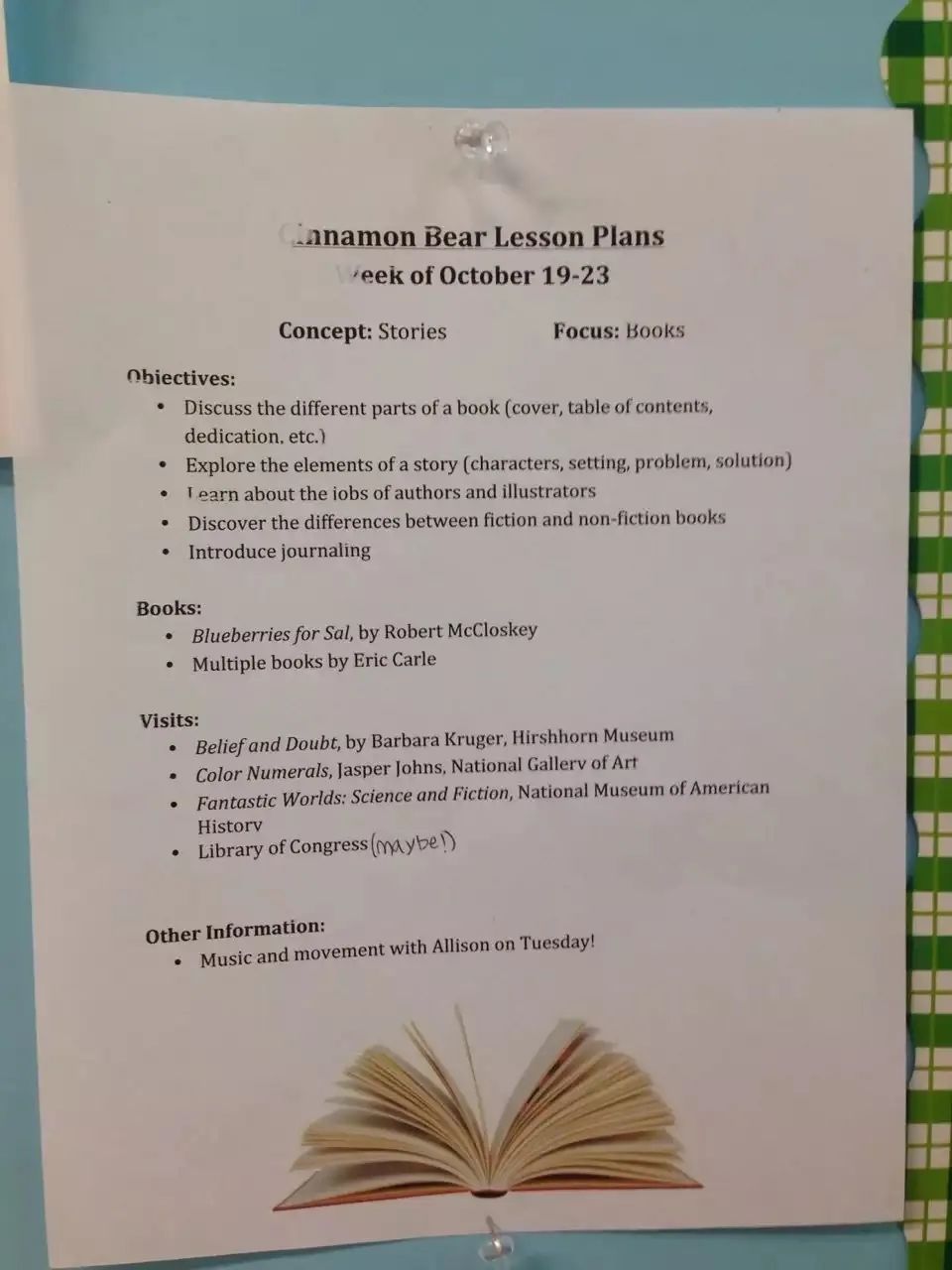

课程内容的整合性

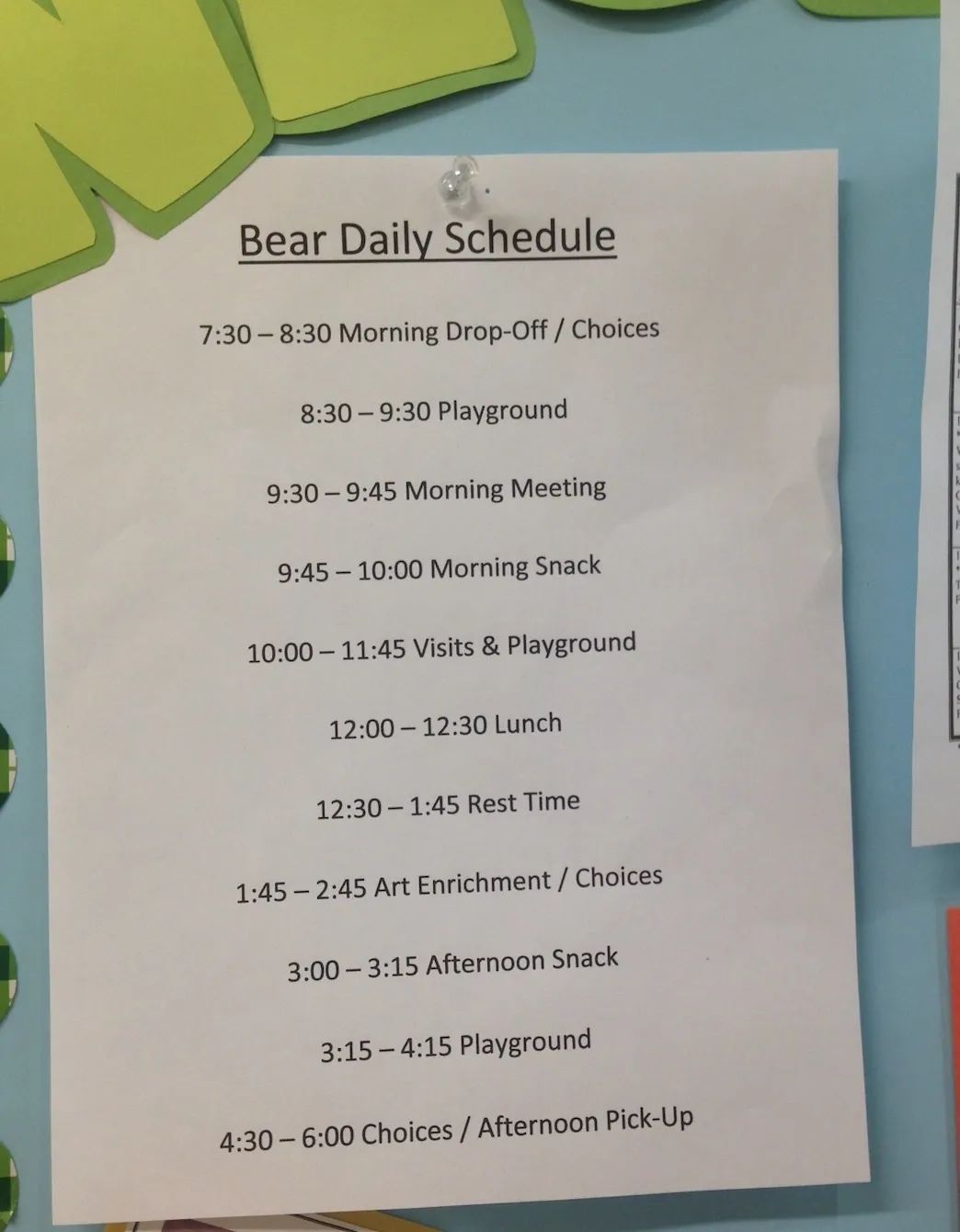

从作者工作过的熊班(Bear Class)的课程计划可以看出,SEEC老师围绕“故事”这一核心概念,设计了包括图书探究、博物馆参观和艺术活动在内的完整学习模块。课程目标涵盖了认知图书结构、探索故事元素、了解作者/插画家角色等多个维度,体现了教育内容的系统性和层次性。在具体实践中,SEEC充分利用史密森博物馆群的丰富资源,由教师带领幼儿参观赫希霍恩博物馆的展览“信仰与怀疑”(Belief and Doubt)、国家美术馆的展览“色彩数字”(Color Numerals)以及美国历史博物馆的展览“奇幻世界:科学与小说”(Fantastic Worlds: Science and Fiction),通过跨机构、跨学科的探索活动拓展幼儿的学习视野。

以上图片均来源于作者

-

主题教学的深度

SEEC充分利用史密森博物馆群的丰富资源,创造独特的跨文化学习体验。以“中国猴年”主题活动为例,教师带领幼儿参观史密森国立亚洲艺术博物馆的“捞月亮的猴子”装置艺术。这件由徐冰创作的作品将“猴”字用21种不同文字呈现,形成一条从天窗延伸至水池的链条。教师通过讲述中国民间故事、引导观察不同文字的形态,激发幼儿对多元文化的兴趣,培养其艺术感知能力。幼儿在课后创作了自己的红包和春节装饰,体现了深度的文化理解和创造性表达。

在“古埃及文明”主题探索中,SEEC充分利用史密森国家自然历史博物馆的永久展厅资源。教师设计了一系列生动的互动体验,通过模型和教具帮助幼儿理解古埃及人制作木乃伊的过程。教师不是直接讲解复杂的历史知识,而是通过提问和示范,引导幼儿观察和探索。在具体活动中,教师巧妙运用了器官罐和图片配对的游戏,使幼儿在玩中学习了木乃伊制作的重要步骤。在展厅环境中,教师通过讲故事和角色扮演等方式,帮助幼儿理解古埃及人对生命和死亡的独特理解。

-

教学实践的创新性

SEEC的实践表明,将博物馆资源有机融入日常教育,能够为幼儿创造丰富而有意义的学习体验。真实的文物、专业的教具和互动的教学方式相结合,不仅激发了幼儿的学习兴趣,也促进了其历史思维和文化理解能力的发展。特别值得注意的是,SEEC的教师会将深奥的文化内容转化为适合幼儿认知水平的活动形式,既能保证知识的准确性,还能为学习过程增加趣味性和参与度。

4. 多元化服务与包容性实践

博物馆学校模式展现出独特的包容性优势,这种优势在很大程度上得益于史密森学会完善的无障碍服务体系。史密森学会专门设立了Access项目,为特殊需要访客提供系统的支持服务。其中,社会叙事(Social Narratives)和参观预览视频尤其有助于特殊需要和残障儿童更好地适应博物馆环境。这些资源详细说明了参观流程、场馆规则、安全信息等关键内容,帮助儿童建立对博物馆环境的预期认知。

SEEC充分利用这些专业资源开展教育实践。教育者在课程设计中有机融入史密森学会提供的无障碍资源,包括针对国家自然历史博物馆、国立亚洲艺术博物馆等场馆的社会叙事材料。这些预设性的支持不仅帮助特殊需要及残障儿童更好地适应环境变化,也为教育者提供了专业的教学支持。

在日常实践中,博物馆环境的开放性和灵活性为不同特点的儿童提供了适宜的学习空间。展厅中既有安静的观察区域,也有互动性强的探索区域,使教育者能够根据儿童的个体需求选择合适的学习场所。专业教育团队通过持续观察和评估,为每个儿童制定个性化的学习计划,确保所有儿童都能充分参与和获益。同时,博物馆环境也为家庭参与提供了便利条件,促进了家校合作的深入开展。这种建立在专业支持基础上的教育服务,体现了教育公平的理念,为特殊需要儿童的全面发展提供了有力保障。

结论与展望

本文通过多元视角分析了馆园合作教育模式的价值。神经科学视角揭示了博物馆环境的多元感官刺激和低压力探索特性,为幼儿早期大脑发展提供了理想条件,这一点在意大利“文化护照”等国际实践中得到了验证。

建构主义学习理论、情境学习理论等教育理念在SEEC的实践中得到了系统化应用。通过整合性的课程设计、深入的主题教学和创新的教学方法,SEEC展现了博物馆教育对幼儿认知发展和文化理解的积极影响。同时,博物馆游戏化学习联盟等专业支持网络的建立,为此类教育模式的推广提供了重要平台。

未来,博物馆与幼儿园合作的深化需要在专业人才培养、评估体系构建等方面持续探索。这种结合理论基础与实践创新的教育模式,将为更多幼儿提供丰富而有意义的学习体验。