“双减”之下科学教育途径多样化——美国博物馆科学教育的实践与启示

摘 要 为明确在“双减”背景下目前我国科学博物馆教育活动现状并提出改进建议,通过引证的方式对美国博物馆在科学教育领域的先进经验做出分析,并与中国的科学博物馆教育活动进行对比,提出在培养学生的科学兴趣,增强学生的科学实践信心和提高学生的科学职业意愿三方面满足学生的多样化需求。

关键词 “双减”政策 博物馆 科学教育 美国

0 引言

科学教育与欧洲近代科学革命息息相关,自16世纪萌芽,到19世纪已形成较为完整的科学教育制度。当时英国著名的教育家斯宾塞提出建立以科学为主导的课程体系。英国生物学家赫胥黎提出了科学教育要重视方法和精神价值而不仅仅是知识。20世纪80年代,STS(科学、技术、社会)教育诞生,鼓励学生将科学、技术与社会联系在一起,更加注重实践与应用。到了21世纪,不少学者进一步指出科学教育需要与人文主义相融合,关注人的全面发展。博物馆是实现科学教育社会性与实践性、促进人的全面发展的主要校外场所之一,但并未真正发挥其效用。2021年“双减”政策出台,鼓励学校充分利用社会资源,拓展课后服务渠道,满足学生多样化需求,从政策层面给予博物馆等平台更多的机会,从而促使科学教育途径多样化,但如何实现仍然有待探索。美国博物馆参与科学教育的实践,或许可以在此方面带给我们一些启示。

1 美国博物馆多维度

助力科学教育

1.1 馆校共建之下的博物馆学校

博物馆学校最早可以追溯到1882年成立的法国卢浮宫学院。它依托博物馆的专家与资源公开招收学生,但以高等教育和艺术专业为主,直至美国正式出现了“博物馆学校”(museum school)一词。博物馆学校包括两类,一是博物馆磁石学校(Museum Magnet School),即一种诞生于美国20世纪70年代提供特色课程的学校,如美国明尼苏达州科技馆的博物馆磁石学校,北卡罗莱纳州的摩尔广场博物馆磁石中学等,便是其中一部分以博物馆资源和学习模式为特色课程的学校;二是博物馆特许学校,始于1991年,或为学校与博物馆合作,或为博物馆单独成立的学校,如纽约市博物馆学校、圣地亚哥儿童博物馆小学等[1]。这些博物馆学校为科学教育的发展提供了一种新的校外模式。以明尼苏达州科技馆学校为例,采用了3种方式,包括协助幼儿园到小学的孩子策划以珊瑚、电子知识等为主题的展览,每学期定期到博物馆参与探索(Explore)、实验(Experiment)、解释(Explain)和展示(Exhibit)为步骤的名为“博物馆进程”的课程,以及以博物馆文物为基础尝试“亲自动手”(Hands-on),开展深入的课题研究[2]。纽约市博物馆学校则融合了自身与其他合作伙伴如美国自然历史博物馆、曼哈顿儿童博物馆、南街海港博物馆等的资源。它还会根据学校课程设置专门收集相关藏品,并采用科学实验和创新的活动教学为学生提供亲身体验科学知识的机会,让他们感受科学知识的乐趣,在实践中培养其观察能力、动手能力和创新能力[3]。

2014年,美国专门成立了美国国家博物馆学校联盟(National Association of Museum Schools),全力支持博物馆学校的发展,到目前为止已组建50余家博物馆学校,覆盖从幼儿园到高中各个阶段,分布于15个州进行利用更多的动手实践机会,帮助学生在科学教育方面高于美国“国家教育进展评估”(National Assessment of Educational Progress)的平均水平,如2019年中小学的数学水平分别高于该评价体系水平的34%和41%[4]。该联盟还设置了博物馆课程标准,其47个主题包括各门课程设置的基础之一——数学,主要培养学生在数字运算和图表统计方面的能力,16个科学主题如人体和动物的器官与功能、植物的光合作用、人工制品、健康与环境等,以及38个跨学科主题,以培养学生的综合思维和问题解决能力[5]。

1.2 基于科学教育政策的博物馆课程设计

美国的博物馆课程设置与其《新一代科学教育标准》(NGSS, Next Generation Science Standard)针对科学教育所提出三维立体(Three Dimensional Learning)的评价标准相融合。2018年和2022年美国分别发布了《绘制成功之路:美国STEM教育发展战略》和《提高标准:面向所有学生的STEM卓越计划》,从国家层面推动提高全美所有学生的科学教育水平。美国的博物馆课程开发以这些政策为指导,在国家支持之下,积极与学校、社区、基金会、企业等加强合作,整合资源,设计STEM课程,丰富校外科学教育的渠道与内容[6]。STEM课程主要分为3种类型:博物馆主导型、学校主导型和第三方机构主导型。第一种由博物馆先搭建课程架构,再由学校提出修改反馈意见;第二种由学校教师根据博物馆的藏品和资源设置无法在学校完成的课程,再由博物馆提供反馈和帮助;第三种由第三方机构联合博物馆与学校合作开发博物馆课程[7]。

加州大学伯克利分校的劳伦斯科学厅(一种科技中心模式的科技馆)便是典型的博物馆主导型。它开发了一系列促进从幼儿园到中小学科学教育的课程,如针对Grades6~8学生的“增强科学”(Amplify Science),融合了动手调查、识读活动和电子工具,帮助孩子们像真正的科学家和工程师一样思考、读、写以及论证,并且获得了EdReports的全绿色最高评估[8]。美国波士顿儿童博物馆为幼儿园到小学四年级的孩子设计了《STEM 幼儿教学指南》,帮助家长带领孩子在生活中一起认识科学、科技、工程和数学。

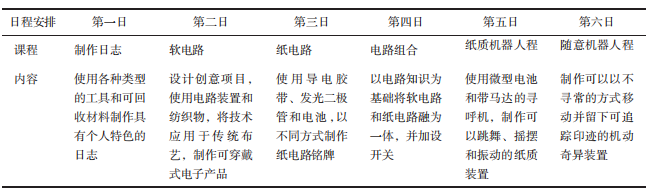

不少美国学校会主动将博物馆纳入科学教育实践的范围之内,构成了学校主导型博物馆课程,如芝加哥地区小学的科学教师积极融合课堂教学内容与校外科技馆、科技中心等的补充实践课程,以帮助孩子们在探索中更好地理解科学概念[9]。每年还会有15万美国教师参加非正规科学教育机构(即天文馆、科学中心和非营利的动物园、植物园、水族馆等科技类博物馆)的教师教育活动,为学校科学课程提供校外补充教学和服务[10]。美国博物馆与图书馆服务协会则是第三方主导型。它联合美国教育部与纽约科技馆,为覆盖8个州的21世纪社区学习中心,开启了富含STEM的动手做活动,为教育学者们提供为期6周的以电路概念为主题的科学课程, 部分范例可参考表1[11]。

表 1 美国博物馆与图书馆服务协会电路课程计划和内容设置

1.3 以科学教育为主题的博物馆特色项目

美国博物馆特色科学教育项目类型多样,一类为社会组织与博物馆共同开展的项目,如美国女童子军和富兰克林学院科学博物馆合作发起的全国性科学伙伴关系,专注于通过科技活动为女童子军提供科学实践机会,促进她们对科学概念的认知和理解[12]。美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science)设置了独特的公共科学日(Public Science Day),邀请孩子们与科学家现场互动,2014年与菲尔德自然史博物馆合作,邀请约800个孩子与科学家们一起探索来自该馆的手工艺品和标本;2016年与史密森学会的美国国家历史博物馆合作,150个孩子化身发明家,了解美国的创新和发明,并亲身体验为病人设置起搏器,用电线和简单的设备搭建图片架,用唱机转盘操纵声音等科学项目;2013年与哈佛自然历史博物馆合作举办了STEM职业招聘会,110个中学生可以现场感受科学专业研究生的自我展示[13]。美国参与科学教育的组织较多,除以上之外,还有美国男孩女孩俱乐部、女孩科学俱乐部、纽约国际儿童俱乐部等,为博物馆与学校充分合作促进不同群体接受科学教育提供了丰富的平台和机会,尤其是传统观点中在科技领域处于弱势地位的孩子们,如女孩。

另一类为博物馆自主设计的科学项目。美国科学与能量博物馆设计了针对不同年级不同学科的校外拓展项目,如生物类的“我的身体和我”,化学类的“化学就是基础”,能源类的“电流”,物理类的“简单机械”,地质类的“化石的乐趣”,动植物类的“皮肤与颅骨”,太空天气类的“外太空”等[14]。美国自然历史博物馆推出了《昆虫饲养室教育者指南》等科学课程教材、国际学士项目、职业学习机会、研讨会、实地考察等,辅助教师科学教学并更好地利用博物馆资源,同时为中学生提供有偿实习机会以及与科学家面对面的机会,致力于推动不同性别和种族的孩子平等地参与科学项目,最后还定期对展览和项目进行评估以加深学生对科学的认同,对国家科学教育政策有所启发。波士顿科学博物馆为10~18岁的学生开设了专门的计算机俱乐部;美国奥兰多科学中心组织了面向小学六年级的柯蒂斯新星科学挑战赛,鼓励孩子们完成90 min的在线工程实践挑战;美国疾控中心博物馆推出了运用物理、化学、科学工程等方面知识的净化水教育项目,这些项目皆以NGSS中的内容为基础进行设计,更加标准和规范地完成了科学教育的课程目标[15]。旧金山探索博物馆甚至提出了不同于STEM的探客教育(Tinker Education)理念,不仅提供丰富的线上线下科学活动,与学校和社区组织开展合作,而且为科学教师和教育者们设计了专门的研究、教学、学习、测试活动及工具、资源等,从博物馆的角度支持学校内部和外部科学教育,尤其是在STEM教育方面较为弱势的学生群体(如XTech项目)。

由此可以看出,美国博物馆在其科学教育方面充分发挥了自身优势,一方面得益于社会不同机构和博物馆本身的大力支持,另一方面是活动类型较为多样,内容涵盖范围广阔,更重要的是与美国教育政策、学校课程目标及内容、科学实践动手能力、未来科学领域职业规划和不同学生群体的科学教育需求等相挂钩,形成了贴合实际、规范化且有针对性的科学教育模式。

2 “双减”政策下中国博物馆

做好科学教育加法的途径

2021年“双减”政策出台,指出要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。同年,教育部办公厅和中国科协办公厅联合发布了《关于利用科普资源助推“双减”工作的通知》,鼓励各地学校通过“请进来”和“走出去”的方式,与科技馆及科普教育基地合作开展科普类课后服务活动项目,将科普工作者纳入教师培训专家资源库,支持开展中小学科学类课程教师培训。2022年,教育部发布了《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,将科学、综合实践活动开设起始年级提前至一年级,同时强化学科实践和跨学科实践。《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》指出实施馆校合作行动,引导中小学充分利用科技馆、博物馆、科普教育基地等科普场所广泛开展各类学习实践活动。这些政策不仅赋予了中小学科学教育更多的可实现性,而且明确了科学教育实践的一种重要平台——科技类博物馆。

截至2020年,我国博物馆的科学教育活动以实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等公共科普服务形式为主。根据2021年全国科普统计数据,全国共有科技馆和科学技术类博物馆1 677个,平均84.26万人拥有一个科普场馆,科普专、兼职人员超过180万人。智研咨询的调研数据显示,2021年我国分别举办青少年科普宣讲活动、科技竞赛、科学营11.7万次、6 136次、781次,总体呈上升趋势,但参与科学竞赛和科普活动的人数均有所下降,与美国校外科学教育相比,和各地学校科学课程的衔接性以及所达成的实践效果仍然有限[16]。美国2017年科普类场馆数量已达到541个,每60.07万人拥有一个科普场馆,分布相对平均,多数州的科普场馆数量接近10个,2个州的超过20个,但中国东部地区科普场馆的数量占总数的一半以上,主要汇集于人口密集和经济发达地区,缺乏平衡性,与美国相比以综合类科技馆为主,专业类科技馆也较少,类型有待丰富[17]。

究其原因,2015年PISA(即Programme for International Student Assessment,国际学生评估项目)针对北京、上海、江苏和广东四省(市)的中学生调研或许可以给予一定的解释。该调研显示中国学生对科学的兴趣功利性动机强烈,自我信念和认识论信念较低,未来从事科学职业的意愿较低(仅不到两成)[18]。这也为我国博物馆在“双减”政策之下在科学教育领域发力提供了方向。关于具体途径,美国博物馆的做法对此有所启示。

2.1 丰富项目类型和内容,培养学生的科学兴趣

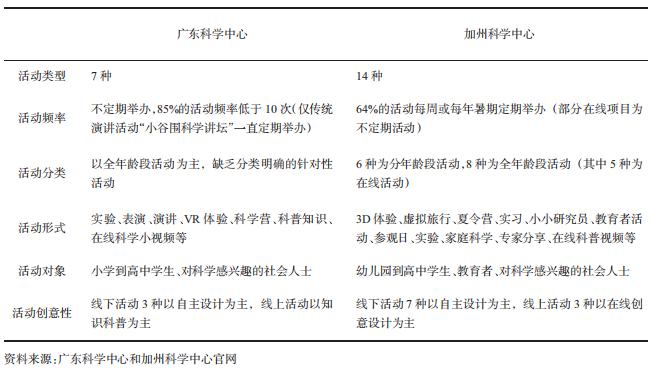

兴趣是知识学习的重要驱动力,因此培养我国学生的科学兴趣对推行科学教育至关重要。“双减”政策下,博物馆获得了更多的机会利用自身资源,参照美国的博物馆科学活动类型和内容,可因地制宜策划与中小学生兴趣相契合的项目。目前我国科技馆的项目内容探索性不足,涉及知识较为基础,如郑州科学技术馆以“热气球”“比较摩擦力”“趣味风筝”“制作青团”等科学知识性、相关度和参与度较弱的项目为主,走出博物馆仍然依靠“科普大篷车”等相对传统的方式。对于中小学生而言,平时在科学课堂已经接触和尝试过的项目缺乏吸引力,应如美国奥兰多科学中心组织的“柯蒂斯新星科学在线限时挑战赛”一样,深度挖掘科学原理的奥秘和实践性而非停留在浅层的基础应用,同时应根据目标群体现有的科学知识基础设置合适的难度,鼓励学生自主创新和思考,激发学生对科学的探索兴趣。另外,许多科技馆的项目类型和内容重复度较高,范围较窄,可供选择性较少,也难以引起学生们的兴趣。一方面是由于国内科技类博物馆以科技馆为主,儿童博物馆仅有3家,专业科学中心较少,现有设施和资源有限,在设计活动方面便如无源之水,相对匮乏且难以形成持续性长期项目。相比而言,美国的儿童博物馆和科学中心已达70余家,因此,我国应加大在这方面的建设力度,尤其是针对创新性科学项目的条件,为丰富科学项目的诞生提供更好的平台。另一方面,国内专业的科学中心如广东科学中心,在综合设施和场馆空间方面都达到了世界一流的水平,被授予世界“最大的科技馆/科学中心”称号,但其科学教育活动仍然有限。与美国加州科学中心(California Science Center)进行对比(表2)。

表 2 广东科学中心与加州科学中心科学教育活动对比

由此表格可见,国内科技类博物馆需要在活动类型、举办频次、年龄划分、活动形式、活动对象和创意性等方面进一步加强,帮助学生在一个相对长期、持续的周期范围内体验到更加符合自身参与意愿、知识程度的科学活动,同时不断锻炼创新力和思考力,以提高对科学的兴趣度。另外,作为校外活动的辅助与延伸,科学教师的作用具有关键性。适时推出如加州科学中心《新一代科学教育标准》,文化、艺术、科学、技术多学科融合的综合教育,以社会情感学习和文化响应教学等为理念,互动式科学笔记等为主题的教育者项目,可以更好地从教师的角度激发学生对科学的兴趣,支持学生参与各类科学活动。

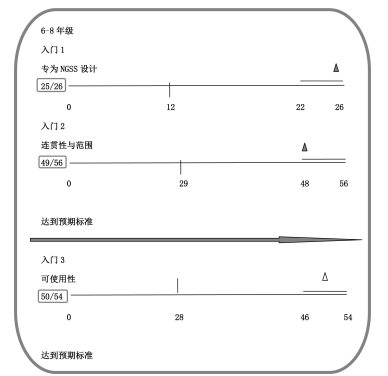

2.2 建立标准化博物馆课程体系,增强学生的科学实践信心

学生的科学实践信心与任务完成度密不可分。加强学校科学课程的理论与博物馆实践课程的衔接性,可以允许学生在一定知识基础之上的理论应用,而非从零开始“创新”。任务实现性和学习效能也可以获得一定的提高。“双减”政策赋予了中小学生校外科学任务创新和完成更多的空间。目前国内一些位于前沿位置的博物馆如上海科技馆,根据中小学生年龄、年级以及相关的科学课程标准等进行划分,与当地的学校教师共同依据STEM科学教育需求设置类型多样的科学项目,包括课程、讲座、演示、比赛、遇见科学家、在线小游戏、特色活动等,内容涵盖工程设计、机器人、摩斯电码、3D打印、动植物、编程、宇宙、机械、材料、环境等,领先于同类多数博物馆,是一个很好的科技教育范例,但与科学教育课程的结合仍然不如国外的科学机构,如劳伦斯科学厅的“增强科学”课程,一般有明确而详细的与美国NGSS一一匹配的规定标准、并获得权威教学材料评审机构EdReports的认可,有完整详细的教育审核报告(见图1)。其他多数国内的科技馆则在分类和内容方面更加具有随意性,主要以博物馆的资源和特色为主进行课程开发,与学校以及科学教育政策相对脱轨。

图 1 “增强科学”课程与美国科学教育标准的匹配度(具体报告见劳伦斯科学厅官网)

这一方面与我国顶层设计不够完善,缺乏类似美国的《新一代科学教育标准》一样专门而具体的科学教育课程规定、标准和评价体系有关,需要国家教育部门在此方面有所加强。另一方面,也与国内缺乏统一的与博物馆紧密联合的课程以及材料评审机构有关。目前国内相关机构或为独立的文物评审系统,如国家和地方文物局、长三角科普场馆联盟等,或为地方单独成立的评审组织,如湖南省博物馆学会教育专业委员会等,应建立统一的监管博物馆等文化场馆课程及材料的管辖审核机构,再因地制宜与各地不同单位相联合,适应具体需求。此外,美国博物馆与图书馆服务协会的做法也为我国博物馆课程的标准化提供了一定参考。第三方机构包括国家组织和公益组织也可作为桥梁积极连接博物馆与学校、社区等,设置符合学校科学教育体系的连续性课程而非一次性活动,以辅助孩子们循序渐进地锻炼实践技能,真正起到增强科学实践信心的效用。

受女孩不擅长理科类项目的刻板印象影响,国内女性学生在科学领域的信心上相对处于弱势地位,是需要重点关注的群体,因此2022年我国曾经举办“科技赋能女童”活动等。但是专业的中小学生科学组织或机构仍然缺乏,可以成立类似于美国的女孩科学俱乐部,像美国自然历史博物馆一样进行博物馆课程设置时,更加关注学校性别差异情况,推出相关的标准科学项目,提高女孩参与的积极性与平等性,完善整体课程体系。

最后,国内需要探索多样化馆校合作方式。一是在以博物馆为主导之外,尝试搭建以学校为主导的博物馆课程,借助学校的标准化科学课程实现博物馆课程的标准化;二是在科学教师领域发力,包括教学方法、教学资源、学习方式、科技研讨会、科学研究等方面,与科学教育者们共同促进博物馆课程标准化;三是尝试建立博物馆学校,包括博物馆磁石学校和特许学校,直接将博物馆资源融入学校体系之中,构建符合国家标准和评估规定的科学课程体系。

2.3 多方联动衔接实际案例,提高学生的科学职业意愿

在提高学生的科学职业意愿方面,不仅需要连接学生现有的知识理论与实际案例项目,而且需要联动科学企业和科研机构,为学生提供接触科学职位招聘、工作现状和与科学工作者面对面对话的机会,同时通过家庭和社会支持促进学生改变对科学职业的固有观念。第一,就实际案例而言,可以将科学项目与当前的社会问题及科学成果相联系,鼓励学生自主设计方案或装置,提出解决问题的方法等。美国疾控中心博物馆推出的净化水教育项目便是以实际环保问题和装置为基础的较好范例。第二,就多方联动而言,可以通过第三方机构与科技企业加强合作,如美国科学促进会一样为学生提供体验科学职位招聘的机会,也可以如加州科学中心一样为学生提供博物馆实习的机会,还可以定期开展科学家对话活动,以帮助学生了解科研的魅力。第三,培养良好的家庭和社会氛围,加大开展科技类博物馆亲子团体以及社会人士的科学教育课程或项目,如加州科学中心开设了专门的Homeschool Days,将学校科学教育与博物馆亲子项目相互融合,为家庭提供与不同领域的科学家如宇航员对话的机会,感受科学的乐趣以及未来的职业内容,同时也开设了Stuck at Home Science项目,鼓励任何不同年龄、背景、职业的人群共同在家中,与博物馆工作人员一起,按照一对一的“科学教育指南”完成各类科学任务。纽约科技馆则设置了由一名成人监护人带10个孩子的自由组合混龄Camp Groups Trip项目,以STEM为基础提供互联世界、火箭公园迷你高尔夫等科学体验。它还与当地的学校、家庭以及社区组织建立合作,设计了面向全年龄段的不同类型的STEM项目,如Free Friday Afternoons,并设置了The Friedman Center、Science Career Ladder等项目,在美国国家科学基金会、巴克福利基金会、美国联合航空、迪士尼等不同性质的组织共同支持下,致力于链接学生与科学职业,提供各类辅导、大学准备以及职业发展活动。这或许可以为国内科技类博物馆提供进一步探索的参考,将现有的亲子营活动以及混合人群的社会团体与科学教育标准更好地匹配,潜移默化地培养不同年龄的孩子们对科学的兴趣和未来愿景。

3 结束语

总体而言,“双减”政策为博物馆科学教育提供了较好的机会,但国内博物馆在此领域发挥的作用仍然有限。美国博物馆在科学教育方面的先进经验给我们提供了一定的启示,但是否真正与我国不同地域的情况相匹配,是否真正可以辅助国内的博物馆开展科学实践应用,做好科学教育的加法,仍有待未来国家、博物馆和第三方机构的共同发力,从政策、制度、组织、设计等不同角度构建具有中国特色的科学教育新格局。