袁媛:孢粉分析在考古学中的应用

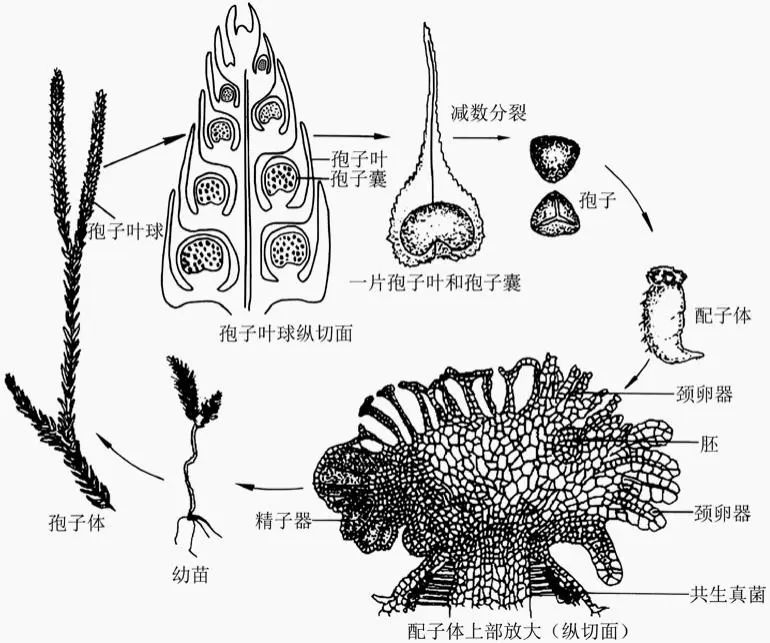

根据繁殖器官的不同,植物可分为孢子植物和种子植物两大类。孢子植物产生孢子用于繁殖,包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类等。种子植物又称显花植物,花粉是种子植物的繁殖细胞。种子植物包括裸子植物和被子植物,裸子植物的种子裸露在外,其外层没有果皮,被子植物的种子外层有果皮包被。孢粉是孢子与花粉的统称,都是植物的繁殖细胞。

孢子与花粉具有体积小、重量轻、产量大、耐高温、易于被风扬起、传播路径广等特点,单个孢粉直径介于 5—100 微米之间,以水稻花粉为例,日本学者中村纯研究发现每朵水稻花可产生约8000 粒花粉。孢粉虽小,但都具有坚硬、耐酸碱、耐高温、耐压的外壳,使其能够在恶劣的环境下保存上万年甚至百万年而形态不变。

孢子繁殖示意

当孢子与花粉在孢子囊或花药中成熟后,依靠风、水或动物等动力离开母体,其中很少一部分孢粉能完成最终的繁殖功能,大部分孢粉落在植物母体附近的土壤中,另有一部分孢粉会被外力携带到远离母体的地方。未完成繁殖功能的孢粉最终在地层中不断聚集并保存下来,成为今天科学研究的重要标本。

水稻花结构示意

孢粉分析的原理

一定的气候、地质等条件下产生一定的植物群,从而产生特定的孢粉组合。因此不同的孢粉组合反应不同的植物群落,而不同的植物群落则对应着不同的气候环境。

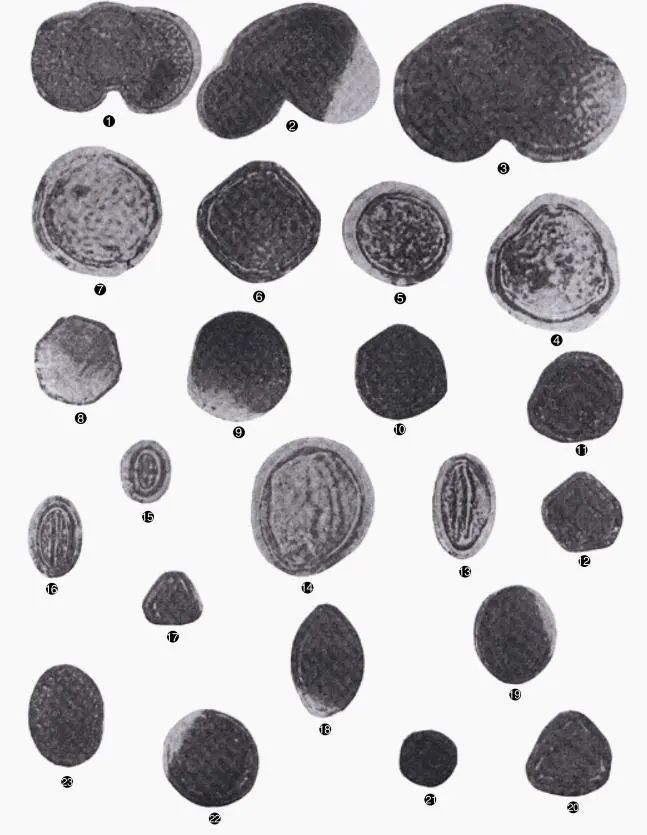

不同植物的孢粉在大小、形状和结构上有所不同,所以可以利用孢粉判定其母体植株。长期聚集并保存于地层中的孢粉普遍存在于各个考古遗址当中,因此可以根据遗址地层中所包含的孢粉种类,推测与地层同时期的植被面貌及植物所适应的气候、生态等特征,进而还原古人类生产、生活的环境背景,以及古人类对于自然环境的利用与改造。

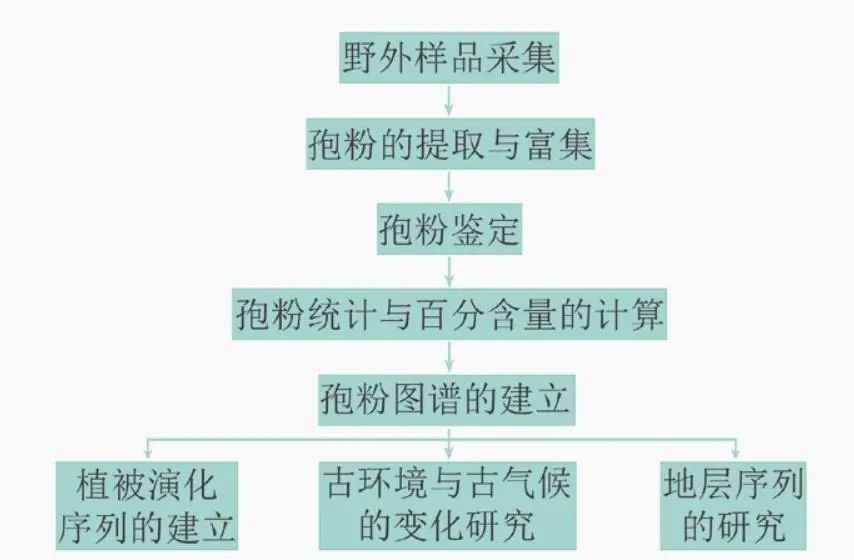

在田野考古发掘过程中,采集不同地层中的土壤样品,在实验室进行化学处理后,从中提取孢粉,然后利用显微镜进行种属鉴定,最后经统计、分析、复原,重建当时的自然环境。

孢粉分析流程示意

最早将孢粉分析技术应用于考古学研究的是丹麦考古学家萨勒佑(G.Saraun),萨勒佑于1897年运用孢粉分析研究哥本哈根附近冰后期的泥炭层。1882—1910年,布列特(A.Blytt)和色尔南德尔(R.Sernander)研究了斯堪的纳维亚地区泥炭层的孢粉,将该地区全新世自老至新划分为前北方期、北方期、大西洋期、亚北方期和亚大西洋期 5 个时期。因1万年以来的孢粉分析研究极为详细,故每个时期都有相应的孢粉带。20世纪50年代,根据14C年代测定的资料获得斯堪的纳维亚地区5个时期的具体时间,使该地区成功复原了1万年以来的气候环境。斯堪的纳维亚地区的研究工作成为孢粉分析在考古学研究中的经典案例。

孢粉分析的应用

20世纪以来,孢粉分析在考古学研究中逐渐得到普及,尤其在植物考古、环境考古、农业考古等领域得到广泛的应用。日本学者利用孢粉分析复原了新石器时代各个时期的植被演变情况,研究遗址环境与人类活动的相互关系。瑞典学者利用大量的孢粉分析数据,建立起欧洲东北部大范围森林植被的变化模型,并将这一模型与考古资料结合,发现了气候环境与人类文明兴衰之间的同步性。

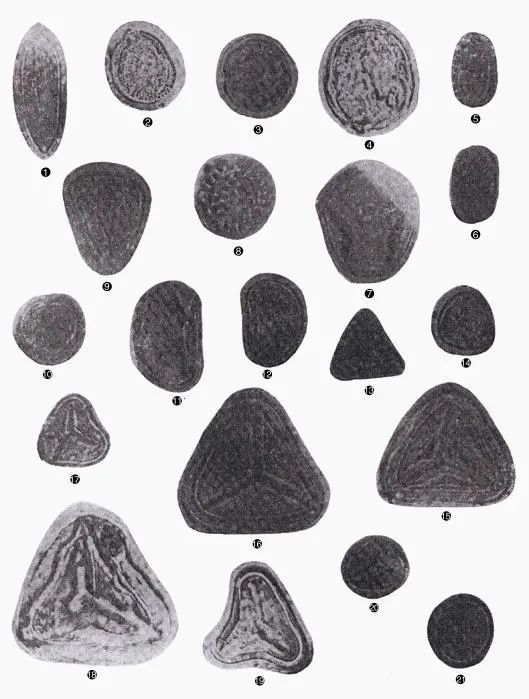

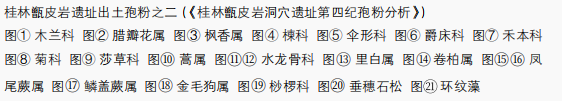

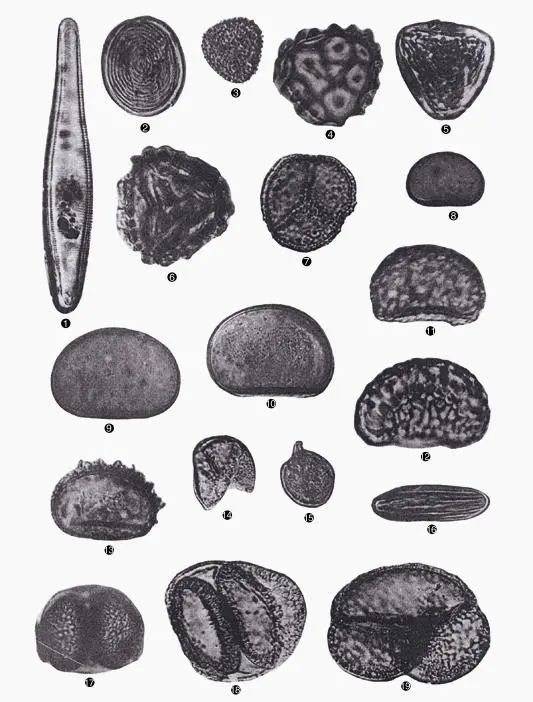

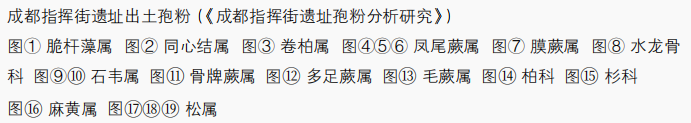

我国考古学研究中孢粉分析的应用虽然起步较晚,但目前已开展了大量的工作,如著名的北京周口店、桂林甑皮岩、余姚河姆渡、西安半坡、民和喇家、襄汾陶寺等遗址均已开展过孢粉分析工作,取得较为显著的成果。孢粉分析的开展,解决了大量传统考古学手段难以解决的问题。

确定遗址的年代

考古学研究中,判断遗存年代的方法有14C测年、热释光测年、光释光测年、树木年轮测年、古地磁测年等,其中14C测年运用最为广泛。但是对于一些特殊的考古遗存,传统的测年方法并不能满足研究需求。

孢粉分析在确定遗址年代方面的优势在于一定时期、一定范围内的孢粉组合是相似的,如在年代不详的遗址文化层中发现了另一已知年代遗址文化层的孢粉组合,即可确定此遗址文化层和已知文化层的年代相当。

云南沧源县境内,考古工作者发现大量用赤铁矿粉与动物血调合成颜料绘制的岩画。由于岩画的特殊性,文字记载和附属遗物极少,断代问题一度未能解决。有学者利用14C测年技术测定其年代为距今 3030±70年,也有学者根据岩画的动物图形和崖下出土的新石器时代遗物,判断年代属于新石器时代。两种断代方法推断出的年代相差较大。胡雨帆等分析了融合在岩画颜料中的孢粉组合,根据布列特—色尔南德尔的冰后期气候和森林演化分层,沧源岩画颜料中的孢粉组合对应亚北方期,而亚北方期属于青铜时代,说明岩画年代为青铜时代,距今 3000年左右。这一数据与14C测年结果基本吻合。

构建古人类生存的环境背景

人类社会的形成和发展与其所处的自然环境密切相 关,尤其是史前时期,人类生产生活严重依赖周边自然环境。分析遗址文化层中的孢粉,复原当时的植被构成情况,可以了解当时人类生存的环境背景。

王开发等对上海亭林遗址做了孢粉采集分析,遗址生土层中孢粉组合以草本植物花粉为主,藜科花粉最多,其次是泽泻科、蒿属、禾本科等。木本植物花粉在组合中处于次要地位,以柏、栗、栎、松较多,桑、枫、杨等少数。孢子数量较少,主要是水龙骨科和蕨属。孢粉组合反映出亭林遗址当时地处海滨,土壤中含盐度大,所以主要是盐生藜科花粉。柏、松、栎、栗等反映出当时气候比目前凉干,年平均温度可能比现在低 1—2℃。

罗二虎等通过对成都指挥街遗址的孢粉分析,大致勾勒出遗址所在区域3000 年以来自然环境演变的轮廓 :西周以前,该区域的植被面貌是以阔叶树为主的阔叶林,代表温暖湿润的气候环境,并且遗址附近可能有湖沼凹地 ;春秋时期可能主要是以暖性松林为主的针阔叶混交林,其间栖息着蕨类植物以及一些草本植物,一些水生植物的存在反映当时具有一定的水生环境 ;中唐至晚唐时期,该区域与前期相比发生巨大变化,森林植被几乎消失,菊科植物占有绝对优势,对于森林的消失,研究者推测可能是人类的活动和干扰造成的 ;唐末至宋代前期,孢粉组合中菊科仍占较大优势,木本植物花粉的含量有所回升,蕨类植物的孢子数量和种类也较快增加,还出现了一些水生植物,反映出当时的气候比较温暖潮湿 ;明代前后,植被与前一期转变不大,气候较为温暖,同时禾本科植物的增多表明当时栽植作物的范围和程度有所提高 ;现代表土层中的孢粉组合表明现代气温较前一期有所回升,更加温热。

探讨古人类对自然环境的改造与利用

人类生存依赖自然环境,人类活动同样也在不断地影响和改造自然环境。通过观察人类活动造成的孢 粉组合变化,可以探讨人类对自然环境的改造与利用。

1941年,埃沃森(Iversen)通过孢粉分析发现丹麦地区新石器时代人群曾大量砍伐森林资源用以烧火取暖、建房避寒,开垦土地用以放牧和耕作。孢粉组合较人类活动前发生较大变化,遗址废弃之后,人类活动的影响减小,周边的森林重新出现。

日本学者安田喜宪对大阪弥生时代前、中期爪生堂遗址进行了孢粉分析。弥生时代以前,遗址周围生长着以青冈属、栗为主的森林。弥生时代由于人类大量砍伐森林,遗址周围已发育为禾本科和水龙骨科为主的草原。弥生时代末期遗址废弃以后,周围森林再度恢复,但这时的森林除了青冈属,还增加了松等再生性很强的树种。

上述两个例子充分说明了人类的生产生活对周边的自然环境造成的巨大影响,一般的考古学手段难以揭露出这样的变化,而孢粉分析完美还原了人类对自然环境的改造与利用。

探索农业起源与农作物栽培

农业起源是考古学研究的一个热点问题,植物考古是研究农业起源的重要手段之一,通过浮选遗址中采集的土样,获得植物种子,进而探讨起源等问题。孢粉分析同样可以运用到植物考古当中,探讨农业起源与农作物栽培的问题。

考古工作者在河姆渡遗址第四文化层孢粉组合中发现大量栽培稻的花粉,此层普遍见到水稻的谷壳、稻秆和稻叶,经鉴定属于栽培稻的籼亚种。

据陈学林研究,上海青浦寺前遗址的孢粉组合自下而上经历6个不同的植被演替阶段,揭示出新石器时代三个不同文化层时期人类活动情况:第一文化层时期,遗址离海较近,主要从事渔猎活动;第二文化层前期,孢粉组合中出现大量栽培的禾本科植物花粉,且遗址离海逐渐变远,表明人类除渔猎以外,还从事农耕活动;第二文化层到第三文化层,孢粉组合中除出现大量栽培的禾本科植物花粉外,还出现较多的桑属花粉,表明遗址离海越来越远,人们开始进行种桑养蚕活动。

魏兴涛等开展了河南西平上坡遗址的孢粉分析工作,遗址龙山时代晚期为暖温带落叶阔叶林,农作物籽实也仅见黍一种,反映该时期这一地区以旱作为主的可能性。

孢粉分析不仅可以确定遗址的年代,构建人类生产生活的环境背景,还能探索人类对自然环境的改造与利用、农作物栽培等问题。同时,孢粉分析与其他考古学手段相结合,还能解决断代的问题。