“巴从西南来——巴人的历史与文化特展”概述

2024年11月29日,“巴从西南来——巴人的历史与文化特展”在山西博物院开幕。展览聚焦巴人、巴国、巴文化,集中展示了来自重庆中国三峡博物馆、重庆市文物考古研究院、四川博物院、湖北省博物馆、宜昌博物馆5家文博单位约160件文物珍品,为公众了解巴人的历史和文化提供了机会。下面就主题规划、展览结构、展品看点进行阐述。

主题规划

此次展览是山西博物院中华文明多元一体展览体系中的一环——长江文明系列。长江流域孕育了三大具有深厚历史底蕴和独特地域特征的文化:分别是位于长江上游的巴蜀文化、长江中游的荆楚文化与长江下游的吴越文化。巴蜀文化又包含巴文化和蜀文化。近年来,蜀文化的发掘、研究与展示工作日益成熟,特别是三星堆遗址与金沙遗址,引起了社会各界的广泛关注。然而,由于多种原因,一直与其并称的巴文化还不被观众完全了解和熟知。山西博物院举办此次展览就是为了充分发挥博物馆展示、教育职能,向公众展示和传播中华文明的多样性和统一性。

展览的标题是展览最直接的标签与身份认证。从性质上来看,此次展览是透过巴人去探索并揭示巴文化。将主标题定为“巴从西南来”,原因有二,一是从文献上,《山海经》中就有“西南有巴国”的记载。二是从地理方位上,巴国强盛阶段所处的位置,即今重庆市,位于山西的西南方向,直观表明位于黄河中游和长江上游的两地的地理位置关系。副标题定为“巴人的历史与文化特展”,即介绍从巴人起源、巴国建立到巴文化的传承发展。展品的时间范围跨度较大,从商直至现代,显示出巴文化源远流长的发展历程,越千年而熠熠生辉。

展览结构

展览打破了完全遵循时间顺序的传统框架,从4000多年前出现的古老族群——巴人的视角展开,通过巴人建立的巴国、创造的巴文化、巴人的传承来叙事,分为“巴人·巴国”“巴人·巴俗”“巴人·余韵”三个单元。

第一单元“巴人·巴国”即介绍巴人是从哪里起源的?巴人肇建的巴国是如何产生的?又是如何融入华夏一体化进程之中的?

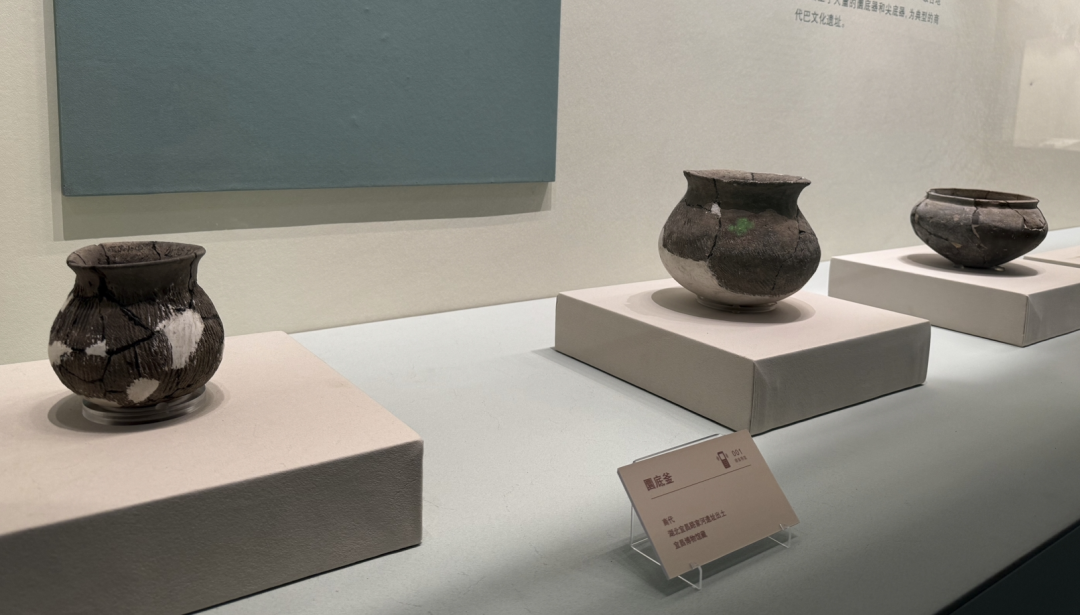

迄今为止,学界对于巴人的起源尚未形成统一看法,不过,多数学者倾向于认同巴人是多部族集合体。展览力图从纷繁复杂中筛选出代表性的内容,为观众提供一个了解巴人起源的窗口。考古学家基于已相对明确的晚期巴文化,分析其核心特点,逆向追溯早期巴文化乃至其源头。在晚期巴文化的器物群中,圜底器和尖底器占据了较大比例。具体而言,圜底器包括圜底釜、鍪以及圜底罐等类型,而尖底器则涵盖了尖底杯、尖底盏和尖底罐等。值得注意的是,这一特征在商代中晚期至西周早期的路家河文化和宝山文化中均有体现。依据这些关键信息,学者提出了一个包含路家河、宝山等文化的“早期巴文化群”概念。此次展出的实物,便是来自湖北宜昌路家河遗址和中堡岛遗址的出土文物,其中包括圜底釜和尖底杯。辅助图版部分对早期巴文化典型遗址进行补充,分别介绍了位于鄂西的长阳香炉石遗址、路家河遗址及陕南地区的宝山文化和城洋青铜器。辅助文献资料部分选取《后汉书·南蛮西南夷列传》所记载的“廪君传奇”,以此为引介绍巴人的图腾崇拜。有学者认为,香炉石遗址可能是廪君时期的遗存,若这一判断得以确认,那么该遗址的人群便是巴人中的一支——廪君之巴。

第二单元“巴人·巴俗”即介绍巴人在强盛阶段所创造的巴文化是怎样的面貌?它为中华文明注入了哪些养分?

展览通过呈现春秋晚期至西汉前期这一成熟时期巴人创造的文化,从礼乐、战争、生产生活等方面来展示巴文化独特特征及与周边文化的互动关系,这一单元是本次展览的重点,分“南土礼乐”“沙场遗兵”“渔盐利民”三部分。

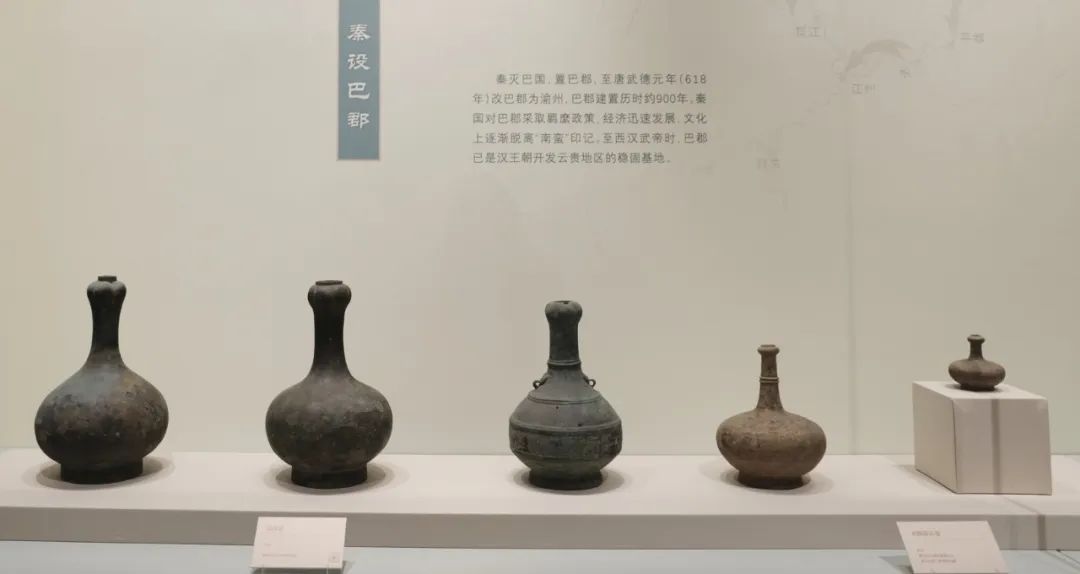

要说明的是,巴文化这一概念和巴国的历史并不完全对应。巴国虽然在公元前316年被秦所灭,但由于秦在巴地实行羁縻政策,尊巴氏为“君长”,在秦的政治支持下,巴文化反倒得到加强,直至西汉前期巴族在经济和文化层面全面接受汉文化,自身的独特性越来越少,作为整体的巴文化彻底消失,这也是巴文化的年代下限。

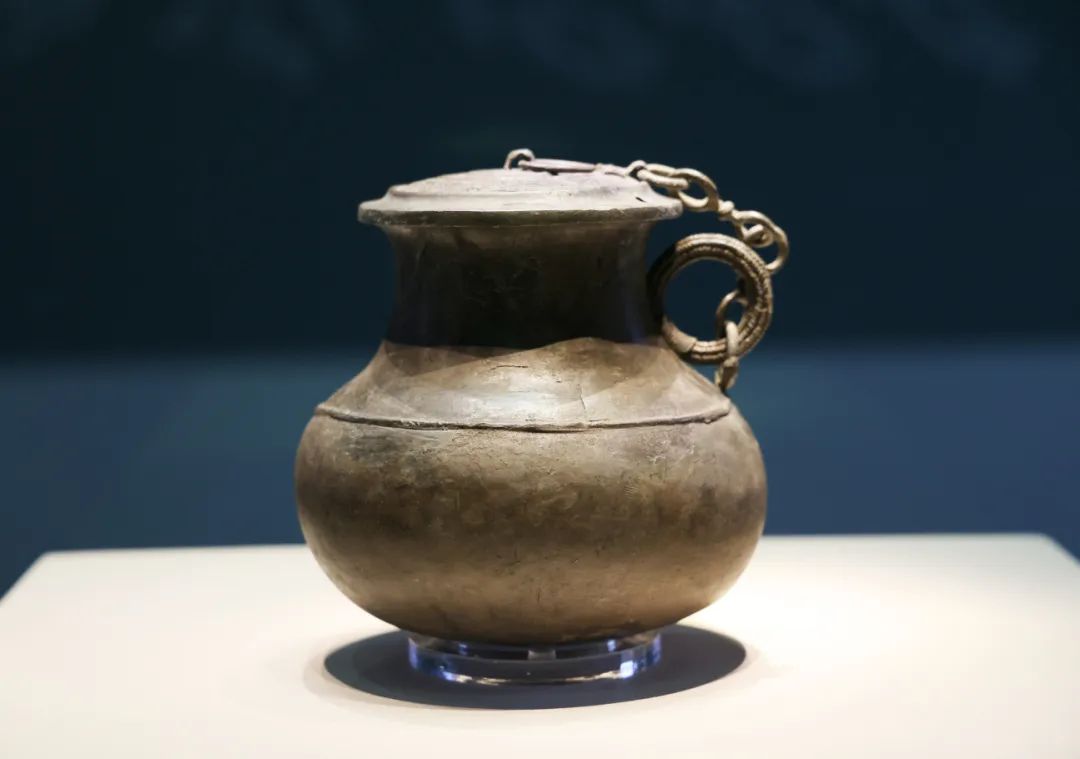

“南土礼乐”部分,探讨了作为南土之国的巴人的独特礼仪和音乐文化。在礼仪文化上,上层社会深受周、楚文化的影响,但并未完全照搬,而是结合实际,进行了创造性改革。从涪陵小田溪发掘的高等级墓葬出土文物来看,其器型大多具有“慕古”倾向。青铜容器类主要使用俎、豆、壶、尊、缶等。青铜釜甑、釜、鍪等本地山地炊器,在特定场合也作为礼器使用。乐器组合也颇具特色,高等级墓葬中,錞于、甬钟、钲等乐器形成基本组合,这一形式在涪陵小田溪2号墓、12号墓,渠县城坝遗址45号墓,以及奉节永安镇遗址99号墓中均有体现。展览当中也分别呈现了楚式礼器(如缶、壶)和自身特色礼器(如釜甑、鍪)。

“沙场遗兵”部分,讲述了巴人的战争史。一部巴人的历史可以说就是一部战争史。商末周初,巴人参加牧野之战;春秋时期,巴、楚两国在江汉平原时战时和,互有胜负;战国时期,巴国在秦、楚、蜀等邻国的环伺下,顽强生存、奋勇抗争。巴人墓葬中,男性死者普遍陪葬青铜兵器。展览中在中厅展柜可以看到大量的兵器,种类丰富,造型独特,主要有柳叶剑、舌形钺、弓耳矛、三角援戈等,是巴人勇猛尚武的象征。

“渔盐利民”部分,探讨了巴人在生产生活方面的贡献,包括他们利用自然资源发展经济,以及这些经济活动如何促进巴地与周边地区的交流,如何推动巴人社会发展。生活方面,展柜中大量陈设的圜底釜是巴人的代表性器物,也是日常生活中不可或缺的炊器,从陶器到铜器到铁器,历经千年传承始终未变。生产经济方面,主要介绍了渔业经济、盐业经济和丹砂经济。特别是盐业,属战略资源,在社会经济体系中具有重要地位。巴人很早就开始了活动区域内盐资源的认知、开发和利用。重庆中坝遗址是著名的早期盐业遗址,对巴文化的兴盛产生了不可估量的作用,并一度成为巴、楚争夺的对象。展柜当中陈设的花边口沿圜底罐即是当时的制盐工具。

近代以来,结合语言、发音、生活与宗教习俗等因素,学者潘光旦在《湘西北的“土家”与古代的巴人》一书中,为解开巴人去向之谜提供了新的线索:这个古老而英勇的族群,经历岁月洗礼,可能形成了今天独具特色的土家族,焕发出了新的生命力。

展品看点

展品以青铜器为主,辅以陶器、石器、玉器等,包括重庆涪陵小田溪、云阳李家坝、万州大坪、九龙坡冬笋坝、开州余家坝、湖北宜昌路家河、中堡岛等典型巴文化遗存文物。这些发掘出土的文物,来源清晰,内涵丰富,因其客观、准确而具有“权威性”。展览当中特别设置的“考古发现典型遗址图”,将本次展览中涉及的文物出土地及具体遗址一一标记,以便观众能直观看到这些遗址的地理位置,进而了解这些展品所处的地理和历史环境。

从整体文化特性看,展品特色可以概括为两点。一是图腾崇拜——巴虎为尊。巴人对虎的崇拜是极为重要的文化基因。巴人居住在山环水绕、植被茂盛之地,也是老虎的重要栖息地之一,所以他们对虎的描绘,有深厚的生活经验。展览中的虎纽錞于、虎纹青铜兵器等虎饰、虎纹都栩栩如生,也体现了这一点。当然,这种现象也存在一定的文化渊源,展厅当中设置了三块图版来一步步进行说明。第一块图版通过《后汉书·南蛮西南夷列传》中的记载,引出巴人为何将虎作为图腾崇拜。第二块和第三块图版分别位于乐器和兵器部分,在乐器錞于、兵器柳叶剑、弓耳矛、舌形钺上装饰了大量虎纹图案。二是巴蜀符号。战国至西汉早期,有一种在黄河流域和长江中下游地区均不见,仅流行于巴蜀地区的独特符号,广泛刻铸在铜容器、乐器、武器、工具上,并且用作铜印章的印文。对于这种图形和符号的结合,学者称之为“巴蜀符号”。据严志斌在其论著《巴蜀符号集成》中统计,巴蜀符号现有272种,大致分人形、动物形、植物形、器物形、建筑形等大类。展厅中厅部分,在两面墙上用灯光布置醒目的巴蜀符号,以加强对这一文化现象的强调。在展厅中的众多展品上都可以观察到巴蜀符号,比如,铜容器卷云纹带盖鍪盖中心、盖边缘、口沿下三处,兵器剑、戈、钺、矛上同样装饰大量的巴蜀符号。

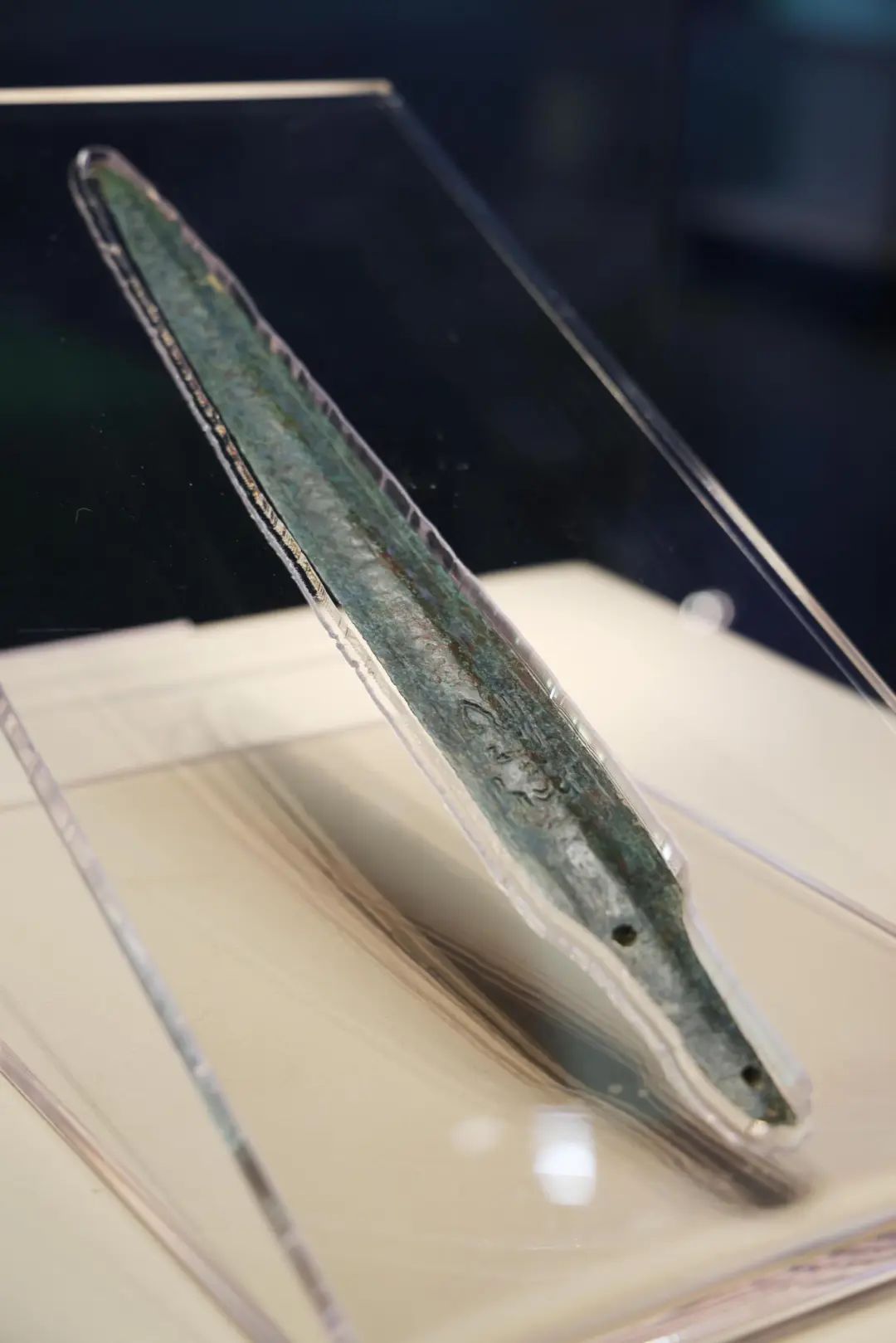

从器类来讲,最具有地域文化特色的应该是乐器和兵器。乐器中最具巴文化特征的是虎钮錞于。錞于最早出现于春秋中期,在战国时传到巴地,在形制、纹饰等方面保持着连续性,又有所创新。早期的錞于有环钮、兽钮等数种,虎钮是被巴人所改造并迅速发展的,在巴地集中出土且数量较多,具有明显的象征意义。兵器中剑、矛、钺、戈等与中原地区相比,具体样式、纹饰均具自身独特风格。纹饰上常见立体虎形造型、虎纹装饰及各类巴蜀符号。形制上,双孔有脊柳叶剑、折肩弧刃钺、援圆孔内方孔(菱形孔)的三角援戈等均极具特色。以柳叶剑为例,剑茎短小扁平,两侧剑刃呈流畅曲线,整体看上去,恰似一片柳叶,因此得名。无剑格,剑茎部位有两个圆形穿孔,使用时,在剑茎处合上两块木片,然后在穿孔处用木钉铆住,形成适合抓握的剑柄。巴地多崇山峻岭,树木茂密,在这种环境中作战,短小轻便的短剑比长剑更有优势。

希望通过此次展览,让观众见证巴人崛起、发展、壮大,最终成为中华文明史上不可或缺的一部分的历程,更加深刻认识中华文明多元一体格局的历史演进过程。