分子考古学:考古学的第二次革命

分子考古学为考古学提供了一种全新的研究视角。通过对人骨DNA的分析,考古学从传统的“透物见人”的叙事方式转变为“以人为本”的直接叙述,深化了我们对古代人类历史的理解。

分子考古学是考古学与遗传学等学科交叉融合的前沿领域,标志着现代考古学上一次重要的技术进步,被誉为是继“碳十四”测年法之后的考古学第二次革命。广义上,分子考古学的研究对象涵盖了所有古代分子,如古DNA、古RNA、古蛋白质、古脂肪酸以及非生命物质中的化学分子;狭义上,通常指的是古DNA。分子考古学正是从古DNA的研究兴起的。

分子考古学的兴起与技术发展

在狭义层面上,分子考古学的早期历史就是古DNA方法应用于考古学的历史[1]。因此,谈到分子考古学的研究历程,必须回顾古基因组学在考古学中应用的历史。随着技术的进步,尤其是DNA提取和测序技术的革新,古DNA从最初的单一基因位点分析,发展到如今能够全面解读古代基因组的能力,这一过程不仅极大地推动了考古学的研究深度,也让我们对古代社会、文化、基因流动和人类演化的理解发生了根本性的变化[2]。

兴起:基因组学与考古学的结合

基因组学是研究所有生物体基因的学科,基因组包含一个物种在历史长河中的所有遗传信息。人类基因组中约有20 000个基因,全球范围内,这些基因的结构几乎是相同的。然而,尽管基因组几乎一致,我们的基因中仍然有数百万个变异,这些变异的积累可以帮助我们分析不同地区、不同群体的祖先差异。因此,基因组学与考古学结合,通过分析古代DNA,揭示了人类的演化、迁徙、族群形成及社会组织等复杂的历史过程[3]。

早期阶段:线粒体DNA的先驱作用

线粒体DNA是最早被运用在古代遗传学中的重要分子之一。线粒体存在于每个细胞中,携带独立的遗传信息。与核DNA不同,线粒体DNA通过母系遗传,仅由母亲传递给子女,这一特性使得它在追溯母系血统和研究人类迁徙历史时具有独特的优势[4]。线粒体DNA数量庞大,它在古代DNA提取中表现出了较高的稳定性,成为从化石或古代遗骸中获取遗传信息的首选目标。早期的线粒体DNA分析以尼安德特人遗骸中的线粒体DNA提取为标志。1997年,马克斯·普朗克研究所的研究人员从尼安德特人骨骼中成功提取出线粒体DNA,这一技术突破不仅为古人类学提供了新的研究工具,也引发了关于尼安德特人与现代人基因交流的深刻讨论。尽管最初的分析未能找到尼安德特人线粒体DNA与现代人群的直接联系,但随着技术的进步,更多的尼安德特人和早期人类的全基因组序列被解码,证明了尼安德特人与现代人类之间确实存在基因混合现象。

此外,线粒体DNA的研究为我们提供了关于古代人类迁徙的重要线索。通过对不同地区古代人类线粒体DNA的比较,研究者能够追溯早期人类的迁徙路径,例如人类从非洲向其他大陆的扩散,或者亚洲变异种群在美洲的传播。这些发现不仅支持了早期关于人类大迁徙的理论,也揭示了人类历史的复杂性和多样性。

当前阶段:从线粒体DNA到全基因组研究

尽管线粒体DNA在早期的研究中发挥了重要作用,但它的单倍体特性使得它在揭示人口流动和演化过程中的局限性逐渐显现。随着科技的进步,特别是高通量测序技术的引入,研究者可以获得来自整个基因组的数据,而不再局限于单一基因位点。全基因组测序的出现使得我们能够在更大的遗传背景下理解人类的演化历史和迁徙模式。与单一的线粒体DNA序列不同,人类基因组包含大约30亿个碱基对,这些遗传物质来自父母双方,且在基因传递过程中会经历重组,使得每个基因组都包含了多条祖先的遗传信息。这一特性使得全基因组研究能够提供更加细致和复杂的祖先关系重建信息。例如,通过比较不同个体的全基因组数据,研究者能够追溯数千年的家族历史,揭示基因流动、混血事件以及社会结构的演变。

全基因组研究在考古学中的应用大大扩展了我们的研究视野,原本基于物质文化遗存的考古学,逐渐转向了基因层面的社会历史解读。通过这些基因组数据,考古学家可以更加精确地揭示古代社会的结构变化、族群的互动以及文化的传承与融合。

未来:古DNA技术更精准

随着下一代测序技术(NGS,也称第二代测序技术)和数据处理能力的提升,古DNA的研究已经不再是一个技术难题。现代测序平台能够快速、高效地解码数百万个遗传标记,并通过复杂的计算方法去除污染,从而在古代遗骸中获得更为准确的基因组数据[5]。此外,随着更多古代DNA样本的获取,全球范围内的古基因组分析也正在迅速推进。这一技术进步不仅使我们能够解码更多历史时期的遗传信息,也为解决更为复杂的考古问题提供了可能。例如,分子考古学家可以通过分析不同时期和地区的古代基因组,研究古代人类的社会结构、族群间的交往及其文化变迁。基因组学的引入使得考古学研究更加全面和立体,不仅仅局限于物质遗物的发掘和解读,而是更加注重与人类社会历史和生物学发展的深度关联[6]。

广义视角下的分子考古学技术

在广义视角下,分子考古学的研究范围已经远远超出了古DNA的领域,涵盖了古蛋白质、古脂肪酸以及各种化学分子物质的分析,分子考古学由此进入新的篇章。这些研究的扩展为考古学提供了更全面的视角,让我们能够从多个分子层次理解古代人类的生理、文化和环境等。

古蛋白质(古蛋白质组学)

古蛋白质组学是分子考古学的一项前沿技术,主要通过分析从古代遗骸中提取的蛋白质来揭示古人类的生理、健康状态以及与环境的相互作用。与古DNA相比,蛋白质在古代遗骸中的保存时间较长,尤其在极端条件下(如极地或干旱环境中)可能比DNA保存得更为完好[1]。通过分析古代骨骼、牙齿、皮肤和毛发等遗骸中的蛋白质,我们可以推测古人类的食物来源、疾病史甚至遗传变异等。例如,古蛋白质的分析可以帮助我们揭示古代人群是否有某些遗传性疾病的迹象,或者了解他们是否与现代人群共享某些重要的生理特征。

古脂肪酸(古脂肪组学)

古脂肪酸分析提供了了解古代饮食和环境的另一扇窗。脂肪酸是生物体内脂肪的基本组成成分,尤其在保存不良的环境下,它们比DNA和蛋白质更稳定,因此能够提供有价值的信息。科学家通过从古代陶器、骨骼和牙齿中提取脂肪酸分子,研究古代人类的食物来源和加工方式。比如,脂肪酸的分析可以揭示古代社会是否有海洋资源的利用,或者是否以某种特定的植物为主食。此外,古脂肪酸还帮助我们理解古代人类与环境的关系。通过对脂肪酸的分析,研究人员可以追溯古代气候变化对人类社会的影响,例如,通过对冰川时期遗址中的脂肪酸的分析,科学家能够更清楚地了解古代人类如何适应环境变化以及他们如何利用自然资源。

环境DNA

环境DNA是指遗留在自然环境(如水体、土壤和空气)中的生物分子,它不仅来源于动植物,也包括微生物。环境DNA技术的突破使得分子考古学能够不依赖于有形遗骸,而是通过分析遗存的环境DNA,揭示古代生态系统、物种分布以及古人类活动的踪迹。通过分析湖泊、河流等水域中提取的古环境DNA,科学家能够重建古代气候变迁的历史,甚至对古代物种进行追溯,提供对古代栖息地变化和生态演化的详细洞察。

分子考古学的重要应用

分子考古学以其跨学科的独特视角,成为揭示人类历史和文化演化的强大工具。在时间的长河中,基因的微观信息与宏大的历史叙事相交织,重塑了我们对人类起源、社会结构、文化传播以及环境适应的认知。

人类起源与人类演化

分子考古学最重要的研究之一就是揭示人类的起源和演化历史[7]。通过对古DNA的分析,科学家能够追溯人类的基因来源,揭示人类不同种群的迁徙路径。例如,通过分析古代人类和现存人群的DNA,科学家能够识别出不同人群的祖先关系,推测古代人类如何从非洲向世界各地扩散的过程。此外,古DNA技术还揭示了“尼安德特人”和“丹尼索瓦人”这些已经灭绝的早期人类物种对现代人类基因池的贡献,极大丰富了我们对人类进化过程的理解。

文化发展与传播

分子考古学通过古DNA的分析揭示了文化、技术和人群迁移之间的复杂关系,揭示技术、文化和生物学是如何通过人群迁移、混合或思想交流得以传播的。通过古代DNA的研究,我们能够探究这些文化现象是由种群替代、种群混合,还是技术传播所导致。例如,笔者课题组对新疆石城子遗址的研究表明,汉代戍边屯田人群在与当地游牧文化互动中,形成了适应性强的多样化农业模式。基因组分析显示,这里的中原农业人群(汉朝屯田戍卒)与阿尔泰游牧人群共享墓地,表明他们在文化认同上有深层次的交融[8]。又如,笔者课题组对河西走廊的古代基因组分析揭示了新石器时代至汉代的一次显著遗传成分转变[9],证明了张骞“凿空”及汉代大规模移民政策对区域文化和遗传结构的深远影响。这些研究展示了技术和文化传播的动态过程,以及人类迁徙如何塑造区域历史。

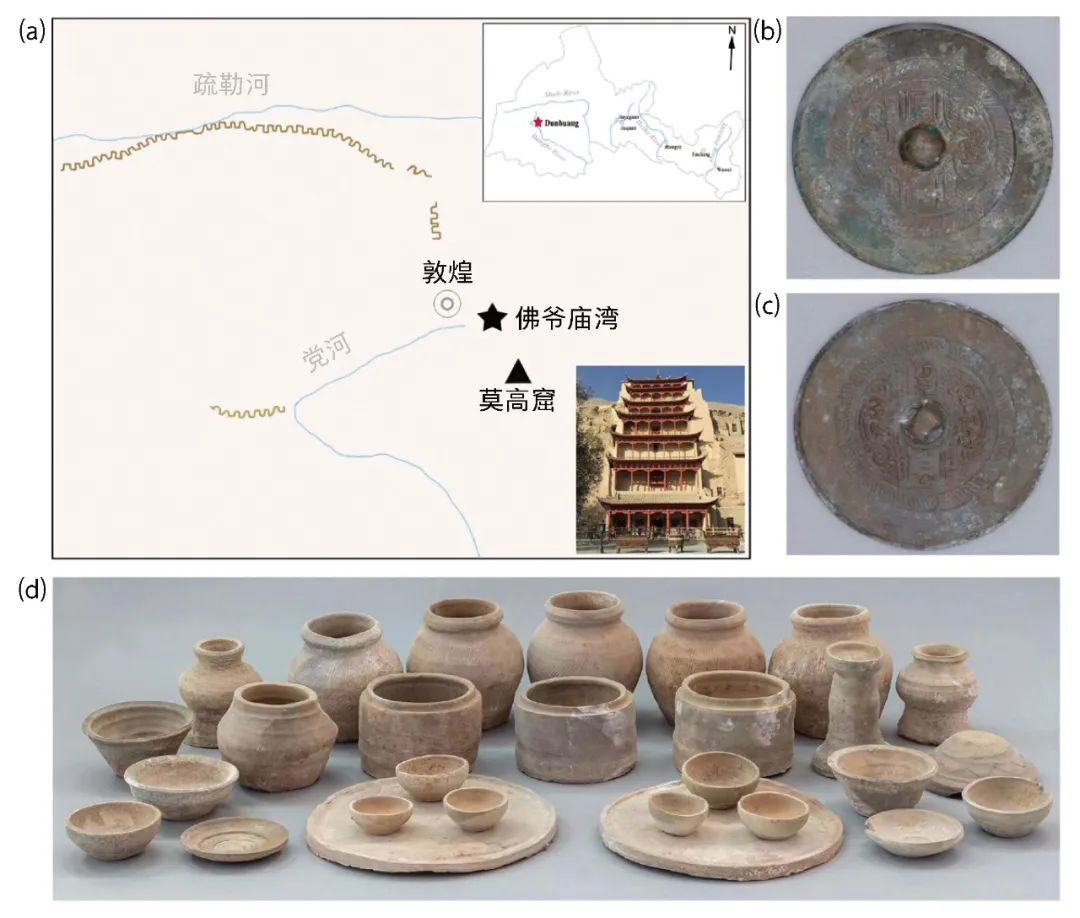

敦煌佛爷庙湾遗址的位置,结合汉式器物特征的出土情况,体现了遗址文化的显著汉文化影响[9] (a)佛爷庙湾遗址的位置;(b)-(c)铜镜;(d)陶器组合。

生业模式与环境适应

通过分子考古学,研究者能够解析古代人类的生业模式及其环境适应策略。例如,笔者课题组对新疆石城子遗址的植物考古研究显示,汉代戍卒主要种植青稞、小麦、黍和粟,同时发展高效的牧业,以应对天山北麓寒冷的气候条件。对动物骨骼的分析显示,该地区牲畜利用度高,羊、牛、马不仅是食物来源,更被用作畜力以增强军事后勤保障能力[8]。这些研究帮助重建了古代人类如何通过农业和畜牧业实现生存与繁衍的细节。

社会结构与体质特征

分子考古学还能够帮助我们了解古代社会的组织结构[10]。通过对古代人类DNA的分析,研究人员可以推测古代社会中的家族和群体关系,揭示古代社会的社会等级等信息。此外,古DNA也能揭示古代人类的体质特征,如是否存在与现代人类不同的基因变异,这些变异可能与古代的环境适应、疾病抗性等有关。

古病学与疾病研究

分子考古学在古病学领域的应用也十分重要。例如,通过分析古代人类的DNA和病原体遗传信息,研究者能够追溯古代瘟疫的传播历史及其对社会的影响[11]。笔者课题组研究河西走廊和蒙古帝国扩张期间人群混血的遗传数据[9,12],揭示了与人群迁徙相关的疾病传播模式,为现代疾病的溯源提供了启发。这些发现不仅扩展了我们对古代人类社会健康状况的理解,还帮助解答了人类如何应对疫情和环境挑战。

分子考古学面临的挑战

尽管随着技术的飞速发展和地区间、学科间对话的加强,分子考古学取得了显著进展,但是依然面临着一系列挑战,这些挑战不仅涉及技术层面的难题,还包括学科交叉、融合以及认识论层面等。

技术挑战与跨学科合作

分子考古学的核心优势在于通过古代基因组的分析,能够为历史时期和史前时代的人类迁徙、文化交流以及社会结构等提供直接的证据。然而,重建人类迁徙路线及其社会后果并非易事,它涉及的不仅是基因组数据的收集与解析,还需要将这些数据与考古学、历史学、语言学等其他领域的数据有机结合。因此,如何开发更加严格和高效的跨学科模型,并在计算技术上实现突破,是当前面临的首要挑战。

例如,考古学家通过发掘和文物分析可以揭示出古代人群的社会结构和文化特征,但这些信息往往局限于物质文化的层面,无法直接触及人群的生物学特征。古代基因组数据的引入,为考古学家提供了新的研究视角,它不仅能帮助我们追溯人类迁徙路线,还能揭示古代人群的基因分化、融合和演变过程。然而,单独依靠基因数据并不能全面回答历史中的复杂问题。为了弥补这一不足,未来的研究需要通过建立跨学科合作平台,利用古代基因组学与考古学、历史学、社会学等领域的综合力量,建立全新的多维度模型。

学科之间的界限与融合

尽管分子考古学逐渐成为考古学的一部分,但它在学科定位上依然面临诸多挑战。古代基因组学不应被视为孤立于考古学、历史学或人类学之外的独立领域,而应当被视为历史重建工具箱中的一项关键工具。当前,学科之间的沟通和合作虽然已有所加强,但如何在日益复杂的研究框架中实现真正的学科融合,仍是未来发展中的一个关键问题。例如,在古代基因组数据分析过程中,考古学家常常遇到基因数据和物质文化数据之间不一致性的情况,这就需要考古学家和遗传学家之间的密切合作。为了能够充分发挥两者的优势,未来的分子考古学研究不仅要注重技术的突破,更要注重培养跨学科的人才,并建立一个切实可行的合作机制。未来的研究生课程应当超越传统的学科界限,更多关注如何利用跨学科的方法解决具体的考古学问题。

地域与认识论的偏差

当前,分子考古学的研究仍然存在一定的地域偏差。尽管来自欧洲的古代基因组提供了大量有价值的数据,但亚洲、非洲、澳大利亚和美洲等地区的基因组研究相对匮乏。同时,分子考古学还面临着认识论的挑战。如何在考古学和遗传学之间找到一个共同的研究框架,既尊重考古学的历史背景,又能够在遗传学的视角下进行准确的分析,是当前的一个核心问题。解决这一问题需要考古学家和遗传学家在理论和方法上进行更加深入的对话,并通过实际项目的合作,不断调整和完善研究的框架和方法。

结 语

分子考古学不仅为考古学带来了全新的研究方法,还推动了人类历史研究的深刻变革。从人类起源到社会结构,从基因演化到疾病传播,分子考古学正逐步解锁人类历史的复杂面貌。展望未来,通过跨学科合作、技术创新、伦理思考以及对文化多样性的尊重等,分子考古学有望发展成为一个更加成熟和多元化的学科,为我们提供更全面、更深入的历史画卷。在这个过程中,学科之间的“混血”将成为我们理解过去的最佳途径,而这一过程本身,或许正是重建历史的一部分。