徐伟喆:新公布的敦煌研究院藏宋辽金印本藏经残片研究

字号:T|T

2024-12-30 17:35 来源:文献

内容摘要:新版《甘肃藏敦煌文献》第7、8册首次公布敦煌研究院藏Dy.384至Dy.856号残片的图版。这部分残片属敦煌乡绅旧藏,主要出自莫高窟北区,含大量印本藏经残片,其中10件属《开宝藏》、11件属《辽藏》、24件属《金藏》,前人均未予比定。这些宋辽金印本藏经残片的种类与数量远超已知者,更能代表莫高窟北区所藏佛典的整体面貌,反映宋元时期丝路沿线地区书籍流通的活跃,以及藏经洞封闭后敦煌对中原刻本藏经的持续摄受。残存经卷结构也体现当地僧众的持诵偏好。

关键词:莫高窟北区 《开宝藏》 《辽藏》 《金藏》

敦煌研究院是国内收藏敦煌文献的重要机构,其藏品来源多样。其中,出自藏经洞、土地庙等处且相对完整的383号经卷已收入1999年版《甘肃藏敦煌文献》第1、2卷,后附施萍婷等编制的叙录。384号及以后的部分则属民国时期敦煌本地乡绅的旧藏,大部分为残片,如周炳南旧藏89号238件多为写本,任子宜旧藏38号164件中则有不少刻本。

任子宜(1901—1972),名禄,20世纪30—40年代曾任敦煌民众教育馆馆长、教育局局长等职,与向达、夏鼐、于右任、张大千等均有接触。他在任期间搜藏了不少敦煌文书,少量相对完整者(如“敦博本禅籍”)出自藏经洞,为其辗转而得;又因莫高窟南区此时“已寸帛片纸无存”,“几无古物”,故由任氏直接收集扫筛的多语种残片应出自莫高窟北区。他将残片精心装订,粘入经册。1943年向达访问敦煌时,便曾观览任氏藏品,称其“大都拾自莫高窟,为之熨贴整齐,装成三册,写本刊本不一而足。汉字残片外,回鹘、西夏以及西域古文纷然并陈”。这些残片后来入藏敦煌研究院。近年来,学界已对其中的胡语文献作了不少考察,但汉文部分始终未得其详。

2021年,敦煌研究院王海云、梁旭澍为Dy.384至Dy.842号残片编号、定名,并作初步的叙录解题及缀合工作,形成《敦煌研究院藏敦煌文献叙录(续)》(后文简称“《叙录续》”)。该书注明各件刻本残片的足行字数,但未比定版本。2023年12月,“敦煌文献系统性保护整理出版工程”重点项目“敦煌文献全集”的子项目之一,敦煌研究院编,赵声良、苏伯民主编《甘肃藏敦煌文献》前12册出版,以高清全彩形式刊布敦煌研究院等单位所藏敦煌文献。与1999年出版的黑白版图录相较,此版的第7、8册首次公布Dy.384至Dy.856所有残片图版。其中,第8册(后文简称“《甘肃藏》八”)所刊任子宜旧藏品中存有大量印本佛典残片,宋、辽、金代多版藏经及各类单刻本佛典不胜枚举。在20世纪末对莫高窟北区的考古发掘中,亦有十余件印本藏经残片出土。但其总数与版本类别远不及此次新公布的残片,后者更能反映莫高窟北区所出汉文藏经印本的整体面貌。故笔者尝试逐一比定残片所属版本,并由此讨论藏经洞封闭后各类藏经在敦煌的流传问题。

二、“开宝遗珍”在沙州:新见敦煌所出10件《开宝藏》印本残片

《开宝藏》始刻于宋开宝四年(971),太平兴国八年(983)雕毕,为首部汉文刻本大藏经。全藏共5048卷,分属480(一说481)帙,雕板达13万块。其整体数量虽巨,但所余存本颇为稀少:相对完整的12件传世零卷已影印出版,方广锠、李际宁撰有叙录;吐鲁番地区出土过12件《开宝藏》印本残片,王丁、西胁常记等对此已作解说。此次新公布出自敦煌莫高窟的藏品中竟也有一些《开宝藏》印本残片,这里先逐一比定。

《开宝藏》的基本版式为每版23行,每行14字。卷子本,无界栏。卷首大字刻写经题、卷次及千字文帙号等。小字版码置于版首,依次写经题、卷次、板数及千字文帙号。楷体浓墨,刻工精良。循此标准,共有10件残片可比定为《开宝藏》印本。如Dy.678B《阿毗达磨俱舍论》卷一,存3行,无上栏,每行存5~6字不等,可据《大正藏》本(CBETA,T29,no.1558)推知其足行14字,字体与其他今存《开宝藏》印本相近;Dy.794《杂阿含经》卷三十较残损,亦无上栏,存6行,每行仅余1~3字不等,据《大正藏》本(CBETA,T02,no.99)可推知其足行14字,字体相类;Dy.797《杂阿含经》卷四四,无上栏,存3行,行3~4字不等,可据《大正藏》本推知足行15字,属偈颂部分,其第1、2行间有纸缝,纸缝左侧、第2行前留有空白,应是刻印版码处,但因残片仅为原经卷的上半部分,故版码已不得见。现存《开宝藏》零卷中也有《杂阿含经》卷三十与卷四四,内容虽未与残片重合,但两者的基本行款特征(如偈颂行15字等)相符,据此判断其属同藏。

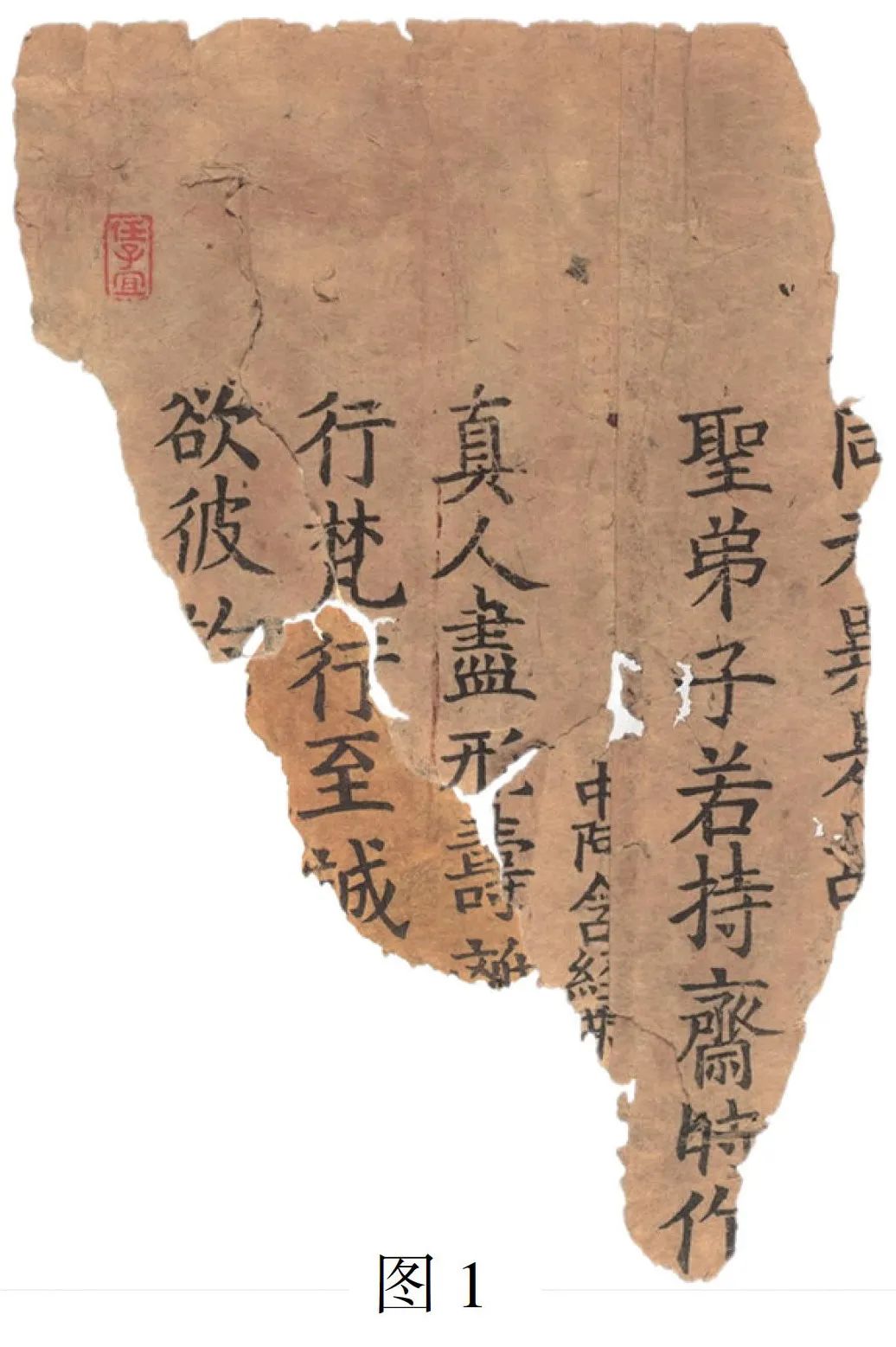

一些印本残片存有首题、译者或品题,版式亦与《开宝藏》相同。如Dy.678A《增一阿含经》卷十九,存品题“四意断品第二十(下残)”;Dy.793《阿毗达磨俱舍论》卷一,存首题“阿毗达磨俱舍论”,下署译者存“尊”“三”,并存品题“分别界品第一”;Dy.796《增一阿含经》残存包首护纸,经文无存,仅有首题“增壹阿含经卷第十(下残)”。以上三件均无外栏,标题的大小及字体也与今存《开宝藏》印本相近。残片间的缀合同样能帮助判断其所属藏经,如Dy.795《中阿含经》卷五五第2、3行间纸缝左侧有小字版码“中阿含经第(下残)”,无栏,其能够与Dy.803直接缀合(见图1),缀合后共存5行,行3~8字不等,据《大正藏》本(CBETA,T01,no.26)推知足行14字,从版码到足行字数均同《开宝藏》的基本款式。

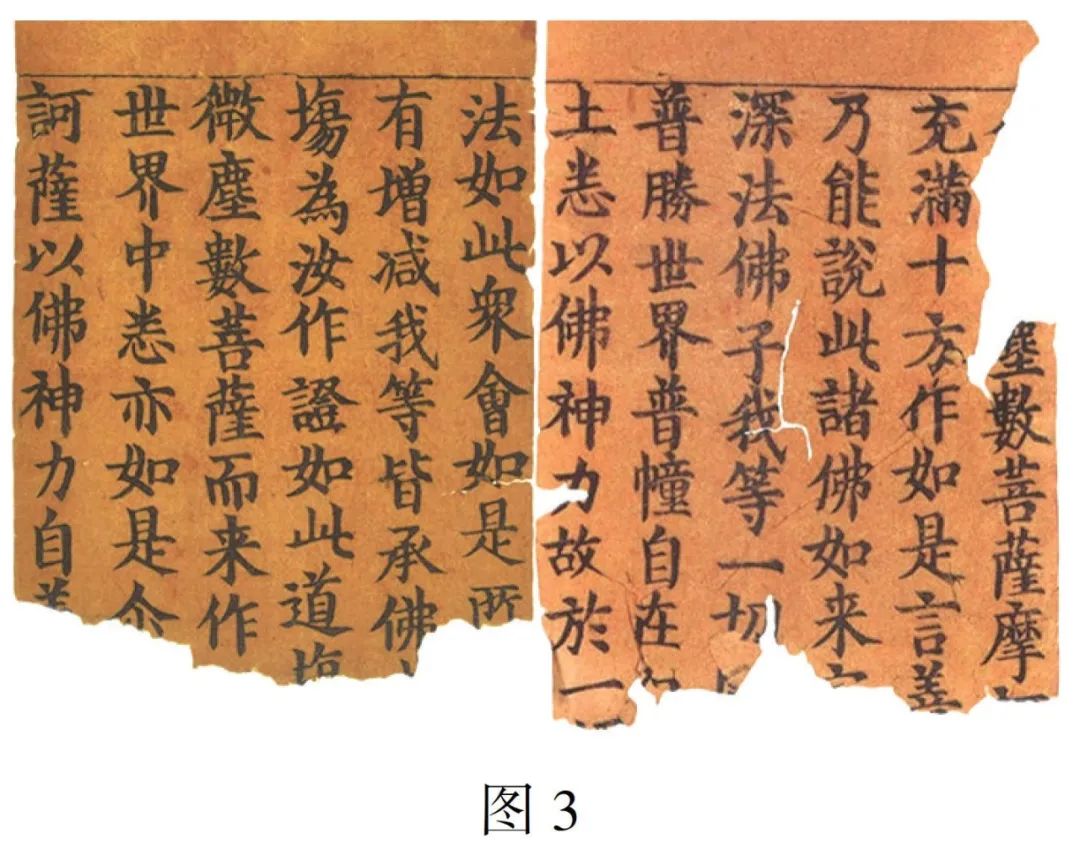

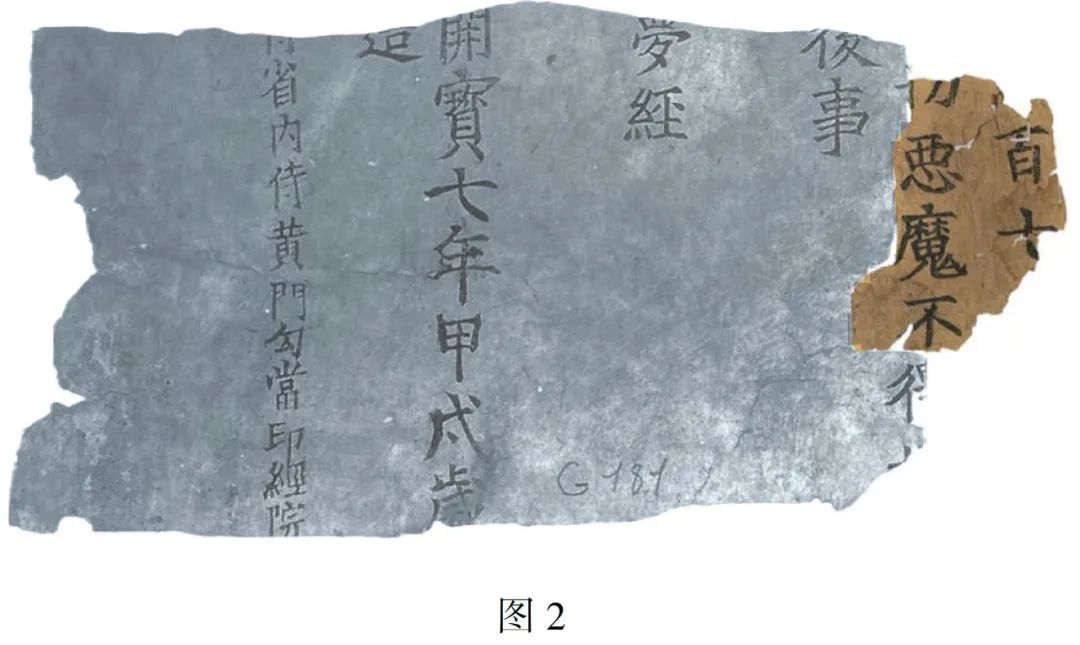

最具意义的成果当为新公布残片与伯希和(Paul Pelliot)所获残片间的缀合。Dy.802-1、Dy.802-2均属《阿难七梦经》,前者存2行,后者存3行,行2~5字不等,据《大正藏》本(CBETA,T14,no.494)推知足行均14字,字体也与前述其他残片相同,故同属《开宝藏》印本。其中Dy.802-1虽较残,但能与法国国家图书馆藏、伯希和攫取自莫高窟北区第464窟(伯希和编号G181)的《阿难七梦经》残片直接缀合。缀合后共存7行(见图2),法藏部分尾题存“梦经”,雕造刊记存“开宝七年甲戌岁”“ ”“

”“ 省内侍黄门勾当印经院”,直接证明其印自开宝年间所刻原版。两件残片的成功缀合证明,Dy.802-1亦出自莫高窟北区第464窟。由此推断,在明确出自藏经洞的文献中未见《开宝藏》踪迹的前提下,此次新公布10件《开宝藏》印本残片应均出自莫高窟北区,且与第464窟关系密切。

省内侍黄门勾当印经院”,直接证明其印自开宝年间所刻原版。两件残片的成功缀合证明,Dy.802-1亦出自莫高窟北区第464窟。由此推断,在明确出自藏经洞的文献中未见《开宝藏》踪迹的前提下,此次新公布10件《开宝藏》印本残片应均出自莫高窟北区,且与第464窟关系密切。

关于《开宝藏》传入敦煌的过程与规模,有前辈学者认为在至道元年(995)归义军节度使曹延禄请宋廷赐新译经之前,《开宝藏》正藏四百八十帙就已传到敦煌,此次所求系补足内地新译的部分。事实上,传世史籍及敦煌文献均仅提及至道元年五月、十月曹延禄两度求经及景德四年(1007)、大中祥符七年(1014)曹贤顺两度求金银字藏经事,未尝言《开宝藏》全藏曾传入敦煌。又因在藏经洞封闭前夕,敦煌仍在组织大规模的抄经活动,向宋廷求取新译经的目的也可能是补充沙州旧有的写本大藏经。因此,本文所认定的10件《开宝藏》印本残片并不足以证明藏经洞封闭前《开宝藏》全藏即传入敦煌。考虑到归义军末期与北宋关系日益淡漠,这些《开宝藏》印本更有可能是在西夏时期输入的。罗福苌、史金波等均已阐发,西夏至少六度向北宋请赎藏经,北宋所赐的多套《开宝藏》全藏被贮藏于高台寺、承天寺等处,成为西夏译经、勘经的主要依据。而此时敦煌仍是西夏西部的佛教重镇,莫高窟作为“山寺”“圣宫”也被沿用,具有分储藏经的条件。故西夏国内可能将获赐的《开宝藏》印本进行“再分配”,其中部分流入敦煌。同样出自莫高窟北区的B52(乙):1刻本《大藏经纲目指要录》卷八题签也可作为旁证。北宋崇宁年间惟白所撰《大藏经纲目指要录》虽言“以《开元释教录》为准”,实则依据《开宝藏》编纂而成,所收诸经千字文帙号亦与该藏相同,是《开宝藏》正藏的提要目录。其题签既在莫高窟北区出现,反映该书同样传至敦煌,可作为12世纪敦煌本地僧人组织、贮藏佛经的重要依据。因此,《开宝藏》经卷应曾部分地输入敦煌,且更应是在西夏统治时期传入的。

《开宝藏》经版在12世纪初金灭北宋时尽毁,故敦煌所出残片均为北宋时所印,日久年深而难免破损、残缺,现存10件残片的规模显然去全藏相差甚远。但由残片所属经典结构来看,这些经卷应是被有意挑选的。《阿难七梦经》《中阿含经》《杂阿含经》《增一阿含经》《阿毗达磨俱舍论》等五种佛典虽帙号不一,但均属回鹘佛教徒偏爱的小乘系阿含部和阿毗达磨经典,这也与吐鲁番所出印本藏经的结构高度相符。笔者推测,宋元之际敦煌本地的回鹘佛教徒依其持诵偏好选取相关藏经零卷,藏诸莫高窟北区石窟寺,故残片在此集中出土。在20世纪末的考古发掘中,第464窟出土了大量《长阿含经》写本,即是如此。森安孝夫、杨富学等推测第464窟在蒙元时期仍被回鹘佛教徒沿用,则这些经卷也应是实用的。

经过比定可知,莫高窟北区出土有10件《开宝藏》印本残片,数量与吐鲁番出土品相近,且出土地点更为集中。其直接以物质本体证明,《开宝藏》(尤其是开宝年间初雕本)经卷曾部分地传入敦煌,反映在藏经洞封闭后,敦煌具有获取印本藏经经卷的能力。由经典结构亦可推断经卷沿用时间较长,跨越宋元,表明莫高窟寺及其所藏经卷持久的生命力。

《辽藏》,亦称《契丹藏》,即辽代官刻汉文大藏经,几无传本存世,仅有应县木塔所出七件《辽藏》“大字本”零卷及天宫寺塔所出“小字本”残卷。此外,吐鲁番地区和黑水城也出土了不少《辽藏》及其覆刻本残卷。其中,《辽藏》是吐鲁番所出刻本藏经的绝对主体,反映契丹同西州回鹘的密切来往及回鹘僧众对契丹藏经乃至佛教传统的接受。与前述两地相较,敦煌所出《辽藏》残片数量极少。在20世纪末对莫高窟北区的发掘中,仅发现一件《辽藏》残片,即B159:2《观药王药上二菩萨经》,存7行,行3~7字不等,据《大正藏》本(CBETA,T20,no.1161)满行17字,有上单栏;竺沙雅章进一步指出B163:47写本《大般若波罗蜜多经》卷一六一或覆抄自《辽藏》印本,存7行,行18字。今笔者又从敦煌研究院新公布藏品中找到11件《辽藏》残片,同样先逐一比定。

与《开宝藏》系统不同,《辽藏》经卷仍遵循传统的写本大藏经样式,卷子本通常每版27~28行,行17字,上下有单栏,卷首首题、译者部分有竖单栏。字体瘦劲有力、工整锐利。由此标准来看,Dy.845-58、Dy.852-4-1《阿毗达磨藏显宗论》卷一的字体与《开宝藏》系统及“江南诸藏”差异明显,且足行17字,当可定为《辽藏》,只是两件残片之间缺数字,不能直接缀合。Dy.852-4-2、Dy.852-4-3两件残片虽各仅存一行,但字体与Dy.852-4-1一致,内容也出自同卷,粘贴在经册的同一面中,故当为同版。吐鲁番曾发现《辽藏》本《阿毗达磨藏显宗论》卷二六的残片:Mainz 730r(T III M 117)+Ch/U 7432r、Ch/U 7389r(T II 1684),保存相对完整,版码存千字文帙号“自”,可作为判断上述残片版本归属的旁证。

Dy.801《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》存3行,行3~4字不等,满行17字,有上单栏;Dy.830亦属同经,存2行,行4~6字不等,足行16字,有下单栏,同样根据字体及版式判断,其属《辽藏》残卷。且Dy.801第2行“盤者”,其他版本多作“槃者”,而前者为《辽藏》独有的通行用字,亦可为证。

另有一组版式相近的残片:Dy.680、Dy.681与Dy.799。三件残片均有下单栏,足行16~17字,字体工整有力,当属《辽藏》本。《叙录续》与《甘肃藏》八均将Dy.680、Dy.681定作“大唐大慈恩寺三藏法师传卷第六”,将Dy.799定作“续高僧传卷第四”。但检索可得,三件均属李世民撰《大唐三藏圣教序》。该序见诸多处,既被冠于《大般若波罗蜜多经》等玄奘译经前,也收入《续高僧传》《慈恩传》中。吐鲁番曾发现《辽藏》本《大唐中兴三藏圣教序》:Ch 878r(T II T 1953)+Ch 1095r,其第1、2行间有小字版码“金光明经一”,据此判断当附于《金光明最胜王经》前。而本件残片因缺乏序外文献标识,故仅能暂定名为《大唐三藏圣教序》。观察印本残片,三件行间均有朱笔点记,显然是阅读的痕迹,表明在佛典本身之外,具有文学价值和政治意涵的御制经序同样是敦煌本地僧人的研读对象。

存世《辽藏》经卷虽极少,但前人业已指出,辽金时期雕造《房山石经》的主要参照即为《辽藏》。故在借助版式特征比定版本之外,也可以利用石经对比判断。本次新公布《辽藏》印本残片涉及五部佛典,除去《房山石经》未收者及未依卷轴装版式雕造者,尚有《中阿含经》及《增一阿含经》可供对照。Dy.679《中阿含经》卷八,存7行,行2~7字不等,满行17字,有上单栏,残片中“阿”“修”“中”“色”“世”五字均处行首,刻写于上栏之下。石经本中,这五字则均在行尾位置,反映敦煌本与石经本相差一字。又如Dy.844-117《增一阿含经》卷九,有上单栏,存6行,其中5行的行首字与石经本一致,仅残片第4行作“喜奉行”,石经本该行仅有“奉行”。这种差别主要是石经雕造时所据抄本对印本进行了细微调整所致。以《中阿含经》为例,公认属《辽藏》零卷的应县木塔所出《中阿含经》卷三六的部分行段有16或18字的情况,而《房山石经》刻石基本遵循行17字的标准,导致两者少量行首字相左,差1~2字。吐鲁番也出土有大量《中阿含经》与《增一阿含经》残片,同样存在与石经本行首尾字相差数字的现象,只是其中并无与新公布残片对应的段落,无法直接对照。故上述两件虽与石经本略有差异,但仍可视作《辽藏》残片。

关于《辽藏》经卷传入敦煌的过程,传世史乘语焉不详。自曹元忠时期开始,沙州归义军便与辽(契丹)存在时断时续的通贡关系。11世纪初曹贤顺继任后,交往更为频繁。结合宋廷大量外赐《开宝藏》的史实,在“赐沙州回鹘敦煌郡王曹〔贤〕顺衣物”之外,《辽藏》经卷也可能是辽廷对外馈赠的物品之一。在政治来往之外,两地间佛教人员与文本的交流同样活跃。以莫高窟藏经洞所出P.2159V“燕台悯忠寺沙门诠明科定”《妙法莲华经玄赞科文》卷二为例,多位学者指出契丹僧的著述曾被敦煌僧众抄写。《辽藏》既能大规模传至吐鲁番,亦有可能沿相同路线传至敦煌。黑水城所出《辽藏》及其覆刻本残卷也反映,进入西夏统治时期后,敦煌同契丹的佛教经典交流仍能保持。《辽藏》也与《开宝藏》一样,成为西夏校勘佛典的主要参照,颇受西夏僧众重视。故此次敦煌研究院新公布的残片表明,至少有部分《辽藏》单卷从契丹的印刷中心燕京传至敦煌,成为通往西域“书籍之路”的重要内容。至于残存经卷的结构,其主体同样为阿含部和阿毗达磨经典。Dy.801、Dy.830《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》虽属大乘经典,但两件残片的背面各有5行和3行回鹘文墨书,反映其最终为回鹘人所用的流转过程。故其应与前述《开宝藏》残片一样,是后期回鹘佛教徒挑拣的结果。

由上可知,此次新公布材料中共有11件《辽藏》残片,是敦煌同契丹佛教交流的又一实物例证。这一数量虽然远少于吐鲁番收集品,但整体结构相近。并且《辽藏》本《大唐三藏圣教序》和《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》暂未见于他处,同样具有参校价值。

《金藏》刊于金皇统九年至大定十三年(1149—1173)间,其以《开宝藏》为底本,在版式和内容上直接因袭前者,仅新增上下边栏。在《开宝藏》《辽藏》经版散逸的背景下,《金藏》成为金元之际华北地区主要流行的藏经,并大规模西传。吐鲁番地区便曾发现一批回鹘人不颜绰黑(Buyan oγ)约于蒙古定宗三年(1248)在燕京弘法寺请印的《金藏》经卷,包括卷轴装和蝴蝶装本,党宝海对此有系统梳理和研究。西胁常记在此基础上梳理出已刊《金藏》蝴蝶装的简目。莫高窟北区的考古发掘中也发现了少量《金藏》经卷,经竺沙雅章比定,除B168:1为《大宝积经》卷九四(蝴蝶装)外,其他四件残卷(B53:1-2.1卷十,B57:1卷二二,B59:4卷五五,B464:77卷五五)均属八十卷本《大方广佛华严经》,都是经折装,1折6行,行14字。其中B53:1-2.1保存相对完好,前存版画,经卷存3折,李际宁将其与国图藏赵城广胜寺本对照,指出敦煌本应印自金代崔法珍募缘刊雕的原版。不过前人的比定成果仍可增补,如B127:17《大方广佛华严经》卷七五应亦属《金藏》。伯希和也曾在第464窟中攫取一件《金藏》本《大方广佛华严经》卷三四残片,存5行,行14字,有下单栏,第1行前有小字版码“花严经第三十四卷 第五张 章字号”,与《金藏》版式完全相符。

oγ)约于蒙古定宗三年(1248)在燕京弘法寺请印的《金藏》经卷,包括卷轴装和蝴蝶装本,党宝海对此有系统梳理和研究。西胁常记在此基础上梳理出已刊《金藏》蝴蝶装的简目。莫高窟北区的考古发掘中也发现了少量《金藏》经卷,经竺沙雅章比定,除B168:1为《大宝积经》卷九四(蝴蝶装)外,其他四件残卷(B53:1-2.1卷十,B57:1卷二二,B59:4卷五五,B464:77卷五五)均属八十卷本《大方广佛华严经》,都是经折装,1折6行,行14字。其中B53:1-2.1保存相对完好,前存版画,经卷存3折,李际宁将其与国图藏赵城广胜寺本对照,指出敦煌本应印自金代崔法珍募缘刊雕的原版。不过前人的比定成果仍可增补,如B127:17《大方广佛华严经》卷七五应亦属《金藏》。伯希和也曾在第464窟中攫取一件《金藏》本《大方广佛华严经》卷三四残片,存5行,行14字,有下单栏,第1行前有小字版码“花严经第三十四卷 第五张 章字号”,与《金藏》版式完全相符。

此次敦煌研究院新公布残片中也有不少《金藏》印本残片,且均属八十卷本《华严经》。

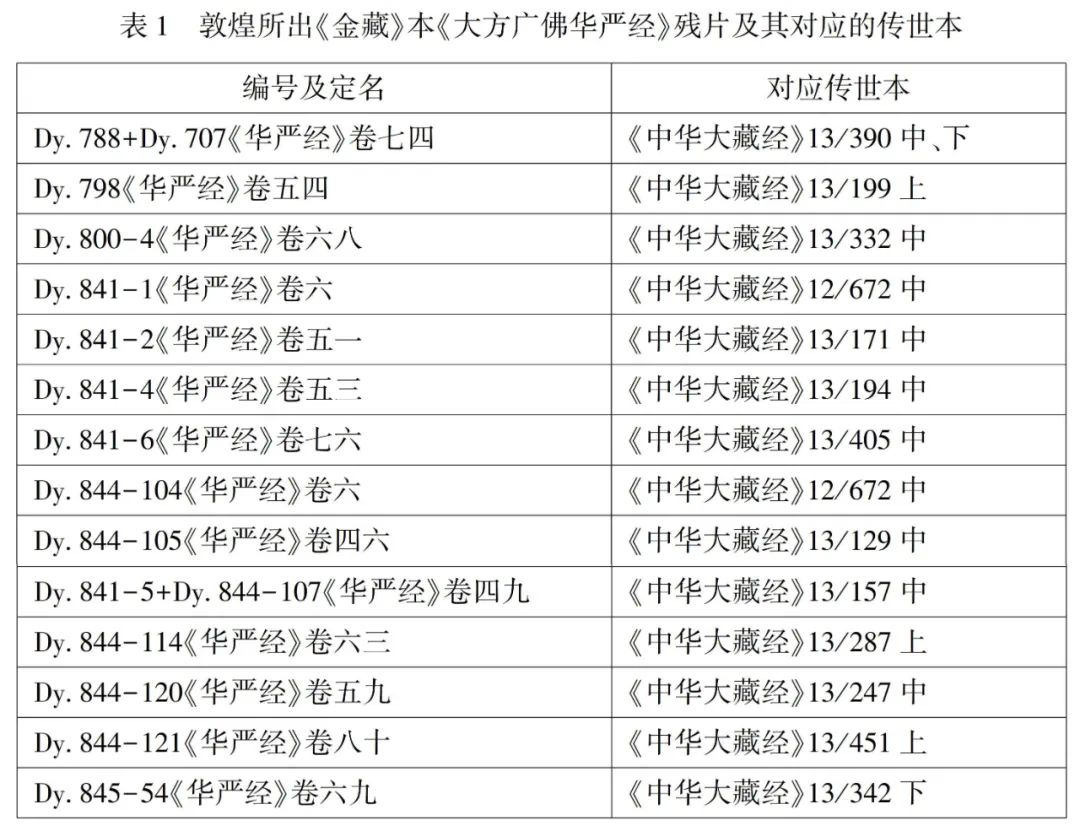

前述莫高窟北区所出《金藏》经卷似有卷轴装、经折装和蝴蝶装三种装帧类型。除去极小的残片,由Dy.841-2、4、5、6四件残片来看,其均存6行,纸张首尾平滑整齐,应是循经折缝而断裂的,故至少部分残片属经折装。并且经折装与蝴蝶装均是对传统卷轴装重新装订而成,其底本仍是卷轴本,故可借助今存赵城广胜寺本与燕京大宝集寺本《金藏》等直接对照,由此判断残片版本,为方便读者参看,笔者将残片对应于《中华大藏经》影印本《金藏》的页码标注在表1中:

惟Dy.800-1、Dy.800-3、Dy.800-5卷二一,Dy.844-110卷二七,Dy.694、Dy.841-3卷六一,Dy.800-2卷七一并无《金藏》本传世,同样覆刻自《开宝藏》的《高丽藏》初雕本对应经卷亦不存,《高丽藏》再雕本中此四卷足行17字,未依《开宝藏》版式雕造,故不可为据,仅能据残片的具体行款确定版本。

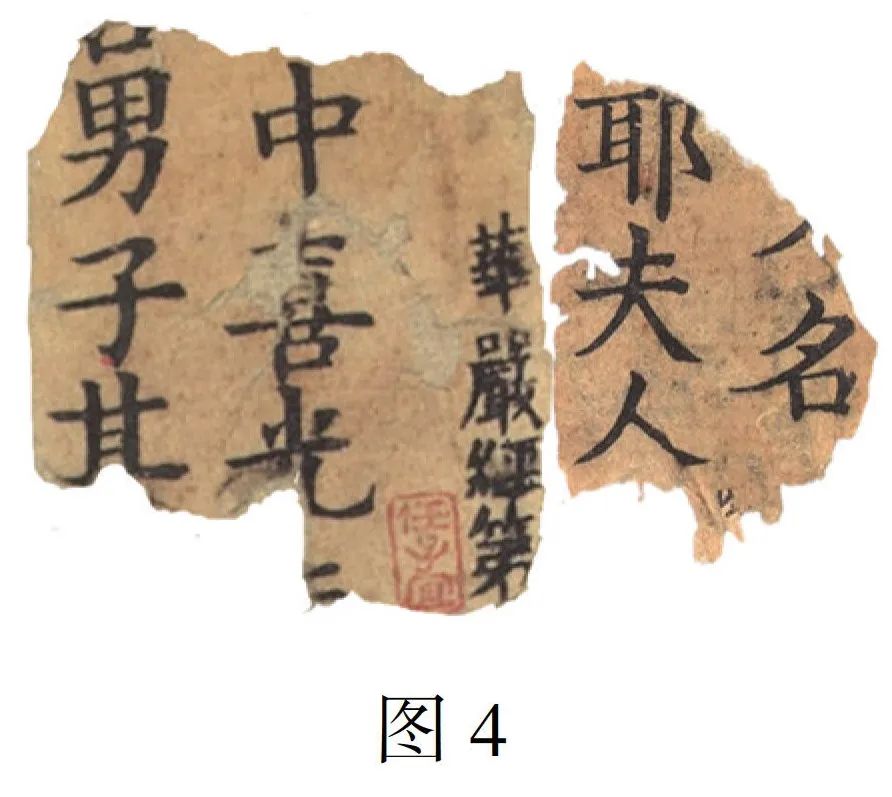

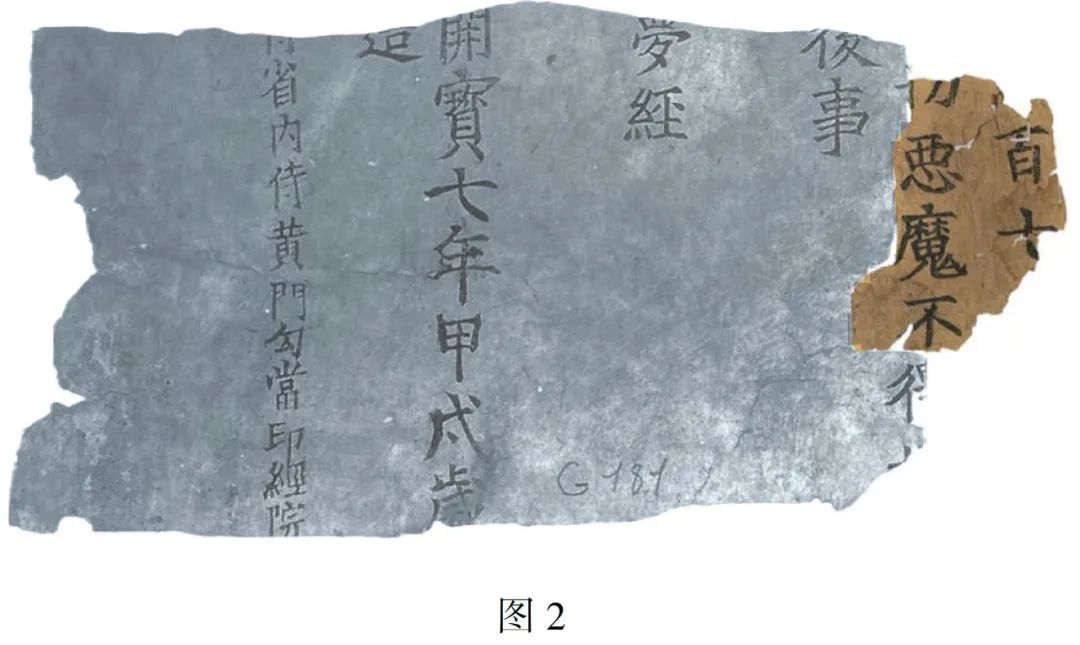

这里列举几件具有代表性的残片。Dy.707卷七四,存2行,第1行前有小字版码“华严经第(下残)”,与赵城本完全一致。Dy.845-54卷六九,第1行前有版码小字“(上残)六十九卷第八张黎字号”,版式也与今存同经相符。Dy.841-2卷五一,存首题“新译”及千字文帙号“育”,存译者“三藏实叉难陁译”。还有一些缀合案例:如Dy.844-107+Dy.841-5(见图3)卷四九,缀合后共存2折叶,12行,满行14字;Dy.788+Dy.707卷七四,缀合后第2、3行间有小字“华严经第(下残)”(见图4)。不过新公布残片中暂未发现能与20世纪末北区发掘所获残片缀合之例。

在众多《华严经》印本残片中,Dy.844-111《进新译大方广佛华严经表》为稀见者。存4行,行6~9字不等,满行14字。行间有朱笔点记,当为句读。起“乘权降灵”,讫“恭惟大”,由版式和字体来看当属《金藏》。按,该表由弘景执笔,为圣历二年(699)向武则天进呈新译《华严经》时的上表,但表文并未传世,仅在《华严宗经论章疏目录》中存名目,敦煌写本P.2314则抄全序,现有方广锠据此校录本。同样覆刻《开宝藏》的《高丽藏》初雕本残存经卷中也收入该表,首残尾全,起“〔仙〕毫”,讫“弘景等诚惶诚恐,谨言”,后接《大周新译大方广佛华严经总目》及武则天御制《大周新译大方广佛华严经序》。两藏互为印证,反映该表确被《开宝藏》系统藏经所收,位居《八十华严》经首。只是《高丽藏》再雕本及“江南诸藏”直接抛弃“进经表”与“总目”,仅前附武则天御制经序,导致该表渐佚。

由上文表1和相关说明可知,起自“进经表”,讫于卷八十,莫高窟北区所出《金藏》本《八十华严》卷数较多,应是一套完整的经折装本,于金元时期自燕京(大都)传入敦煌。并且Dy.800-4卷六八及Dy.844-111“进经表”残片上均有朱笔点记,表明其为被诵读的实用书籍。

从《开宝藏》《辽藏》再到《金藏》,新公布敦煌研究院藏印本藏经残片涉及版本较为丰富,无疑重塑了我们对莫高窟北区所藏印本佛典结构乃至各部藏经自身特征的认知。尤其是首部雕版汉文大藏经《开宝藏》残片的新发现,为探究其款式面貌、传播史等提供了一手材料。虽然较全藏规模而言,残片数量过少,不足以证明敦煌拥有整套藏经,但其整体地反映出藏经洞封闭后敦煌与中原地区保持密切的佛典来往,不断摄受印本经卷,敦煌本地僧众也将最新输入的经卷作为日常受持读诵的对象,并置于莫高窟北区的石窟寺等处。

”“

”“ 省内侍黄门勾当印经院”,直接证明其印自开宝年间所刻原版。两件残片的成功缀合证明,Dy.802-1亦出自莫高窟北区第464窟。由此推断,在明确出自藏经洞的文献中未见《开宝藏》踪迹的前提下,此次新公布10件《开宝藏》印本残片应均出自莫高窟北区,且与第464窟关系密切。

省内侍黄门勾当印经院”,直接证明其印自开宝年间所刻原版。两件残片的成功缀合证明,Dy.802-1亦出自莫高窟北区第464窟。由此推断,在明确出自藏经洞的文献中未见《开宝藏》踪迹的前提下,此次新公布10件《开宝藏》印本残片应均出自莫高窟北区,且与第464窟关系密切。

oγ)约于蒙古定宗三年(1248)在燕京弘法寺请印的《金藏》经卷,包括卷轴装和蝴蝶装本,党宝海对此有系统梳理和研究。西胁常记在此基础上梳理出已刊《金藏》蝴蝶装的简目。莫高窟北区的考古发掘中也发现了少量《金藏》经卷,经竺沙雅章比定,除B168:1为《大宝积经》卷九四(蝴蝶装)外,其他四件残卷(B53:1-2.1卷十,B57:1卷二二,B59:4卷五五,B464:77卷五五)均属八十卷本《大方广佛华严经》,都是经折装,1折6行,行14字。其中B53:1-2.1保存相对完好,前存版画,经卷存3折,李际宁将其与国图藏赵城广胜寺本对照,指出敦煌本应印自金代崔法珍募缘刊雕的原版。不过前人的比定成果仍可增补,如B127:17《大方广佛华严经》卷七五应亦属《金藏》。伯希和也曾在第464窟中攫取一件《金藏》本《大方广佛华严经》卷三四残片,存5行,行14字,有下单栏,第1行前有小字版码“花严经第三十四卷 第五张 章字号”,与《金藏》版式完全相符。

oγ)约于蒙古定宗三年(1248)在燕京弘法寺请印的《金藏》经卷,包括卷轴装和蝴蝶装本,党宝海对此有系统梳理和研究。西胁常记在此基础上梳理出已刊《金藏》蝴蝶装的简目。莫高窟北区的考古发掘中也发现了少量《金藏》经卷,经竺沙雅章比定,除B168:1为《大宝积经》卷九四(蝴蝶装)外,其他四件残卷(B53:1-2.1卷十,B57:1卷二二,B59:4卷五五,B464:77卷五五)均属八十卷本《大方广佛华严经》,都是经折装,1折6行,行14字。其中B53:1-2.1保存相对完好,前存版画,经卷存3折,李际宁将其与国图藏赵城广胜寺本对照,指出敦煌本应印自金代崔法珍募缘刊雕的原版。不过前人的比定成果仍可增补,如B127:17《大方广佛华严经》卷七五应亦属《金藏》。伯希和也曾在第464窟中攫取一件《金藏》本《大方广佛华严经》卷三四残片,存5行,行14字,有下单栏,第1行前有小字版码“花严经第三十四卷 第五张 章字号”,与《金藏》版式完全相符。