故宫院刊 | 沙武田 李国 柴勃隆:敦煌石窟元代蒙古豳王家族塔葬瘗窟——莫高窟北区第462窟洞窟属性的考古学观察

莫高窟第462窟位于北区崖面中段略南第三层位置〔图一〕,洞窟分前、中、后室,并有侧室,有多室禅窟的属性〔图二〕,现窟后室存一低矮平台,正壁有影塑残迹,后室北壁存一方蒙古人像壁画,窟内有汉文、西夏文、回鹘文等墨书或刻划题记,还有刻划人物、动物的各类图案等。在1988年北区考古工作之前,学界对该窟已有一些关注。1947年敦煌文物研究所对莫高窟南区洞窟作科学编号时,将其归为“北区五窟”(第461、462、463、464、465窟)之一。《敦煌石窟内容总录》中注明是张大千编号C306窟,但C306窟是今编号的第461窟,且在谢稚柳和张大千的著录中没有第462窟的任何内容。另李浴等人1944年调查时将其归入张大千编号C307甲窟,C307窟即敦煌文物研究所编第463窟,可以理解成今第463窟的附窟。以上各家著录内容极其简略,惟有李浴经和周边多室洞窟形制比较,认为其具有“窟墓”的属性。

〔图一〕 莫高窟第462窟所在北区崖面位置

王海彬摄

〔图二〕 莫高窟第462窟中室窟内空间结构景观

敦煌研究院提供

1988年,宿白发表了他于1962年和1965年两次考察莫高窟的记录,其中对第462窟的记录如下:

位于第465窟南方的第462、463两窟,也是元代的藏传密教窟室。第462窟是塔庙窟,具前后室,并附有前廊。后室方形平顶,后(西)壁上方原贴影塑千佛,壁前设佛座,像趺座亦残。前壁南侧有“至治三年(1323年)五月初三日记耳”题记。前室方形,南北坡顶,室正中原建噶当觉顿式塔一座,已损毁,仅存残段,其中覆钵残块外敷金彩尚艳。南壁内侧有“七月十八日 (作)塔工毕记耳”题记,题记之东和前廊东侧各凿一禅室。北壁画供养人四身,中间戴姑姑冠蒙古装的女像是主像。

(作)塔工毕记耳”题记,题记之东和前廊东侧各凿一禅室。北壁画供养人四身,中间戴姑姑冠蒙古装的女像是主像。

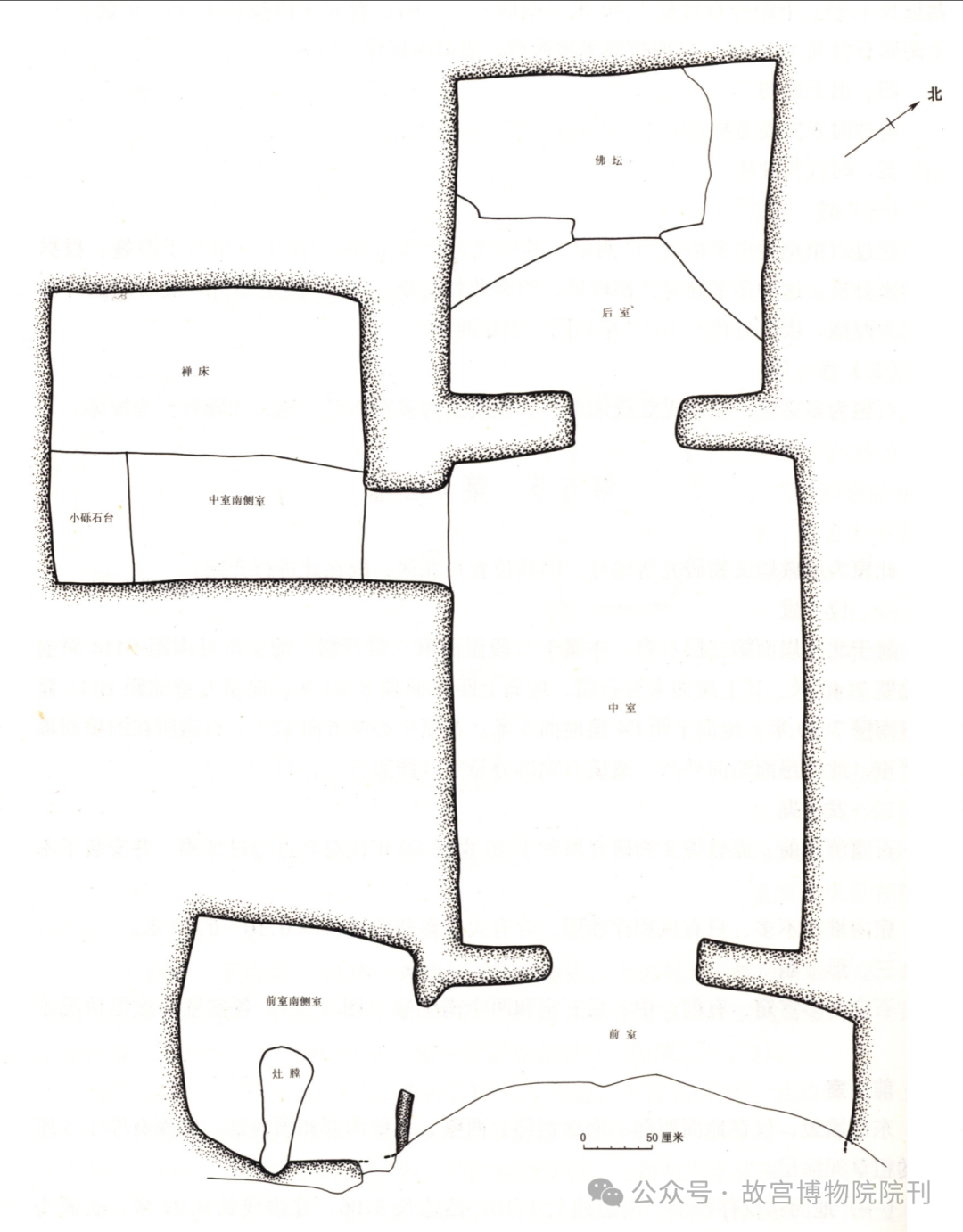

宿先生对洞窟内容有初步记录和重要判断,只可惜未引起学界关注。目前,对第462窟最详细的记录是北区考古报告,内容包括洞窟的前、中、后室、两个侧室,以及洞窟各壁面文字、壁画、刻划内容和出土文物的详细考古信息,并配有相应的洞窟平面图〔图三〕,均可资参考。

〔图三〕 莫高窟第462窟平面图

除以上信息外,目前学界尚没有人关注第462窟更多的内容,更无专门之讨论研究。基于对该洞窟在形制、功能、题记、壁画等方面的诸多疑惑,以及该窟在敦煌石窟考古和学术研究上的重要性,特别考虑到其在理解元代莫高窟的营建和蒙古豳王家族相关历史活动方面的重要意义,故草成此文,求教于方家。

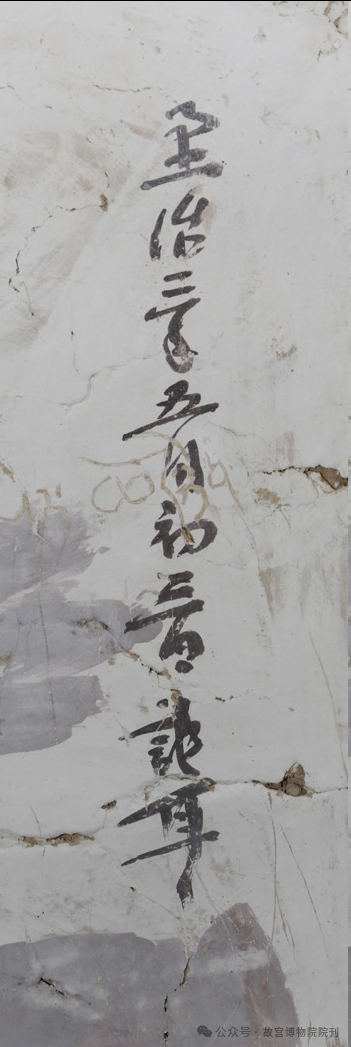

第462窟现存两则汉文墨书题记,除因地仗表面白粉层脱落致使部分不便释读外,大体仍可辨识。

第一则题记位于后室东壁门南右上角位置,一行,竖写,行书,记:“至治三年五月初三日记耳。”〔图四〕此题记宿白有完整准确之抄录。至治三年即1323年。另一则汉文墨书题记位于中室南壁侧室洞口右上方,从左至右两行,竖写,行楷,题道:“⋯⋯囗(福?)造(阴?)宒。” “⋯⋯三年七月拾捌日亡坟工毕记耳。”〔图五〕

〔图四〕 莫高窟第462窟汉文题记一

敦煌研究院提供

〔图五:1〕 莫高窟第462窟汉文题记二

敦煌研究院提供

〔图五:2〕 莫高窟第462窟汉文题记二 (多光谱效果)

柴勃隆摄

此前宿先生仅抄录了第二行,释读为“七月十八日 (作)塔工毕记耳”,其中间二字宿先生读作“作塔”,其中“作”字,先生摹写的是“

(作)塔工毕记耳”,其中间二字宿先生读作“作塔”,其中“作”字,先生摹写的是“ ”,疑为“作”。笔者在现场仔细识读并通过多光谱拍摄等多种技术手段判断,应为“亡坟”二字,其中“亡”字很清晰,没有异义,“坟”字应为繁体“墳”的行草书。另,宿先生没有释读的前一行文字,因白灰面脱落严重,仅存最后三字,第一字不好辨认,似为“福”字;第二字似为“造”的草写,又似为繁体“陰”字草书,但难确定;第三字“宒”,非常清晰,可确认。“宒”,即墓,也有棺的意思。在这里“宒”和“亡坟”词意搭配,可确知第462窟是一处墓葬,即瘗窟,正是李浴早年所判断的“窟墓”属性。

”,疑为“作”。笔者在现场仔细识读并通过多光谱拍摄等多种技术手段判断,应为“亡坟”二字,其中“亡”字很清晰,没有异义,“坟”字应为繁体“墳”的行草书。另,宿先生没有释读的前一行文字,因白灰面脱落严重,仅存最后三字,第一字不好辨认,似为“福”字;第二字似为“造”的草写,又似为繁体“陰”字草书,但难确定;第三字“宒”,非常清晰,可确认。“宒”,即墓,也有棺的意思。在这里“宒”和“亡坟”词意搭配,可确知第462窟是一处墓葬,即瘗窟,正是李浴早年所判断的“窟墓”属性。

从书法角度观察,两则题记书法风格和书体非常相似,似为一人所为,根据释读结果,初步显示第462窟是元至治三年七月营建完工的一处瘗窟。第一则题记似为营建中或开始时的工匠题写,第二则题记明确为“毕工记”。

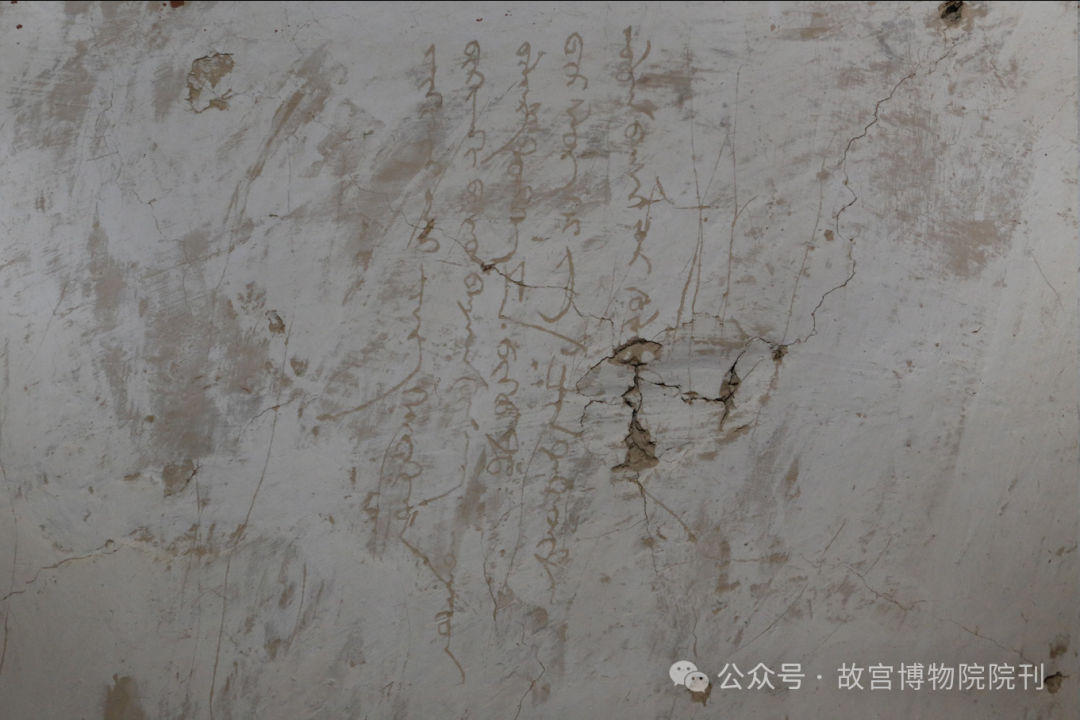

有趣的是,在中室西壁甬道口北侧还有一方刻划的西夏文题记,经请教宁夏大学西夏学研究院王龙和陕西师范大学许鹏,释读为:“此宫(室/屋)阎慧造,宝诵(忍)。”

王龙认为此类文字写法似为元代,属于元代的西夏文,即元代河西字。此刻划题记当不早于至治三年七月十八日,显是墨书题记之后刻划。题记旁边还有两朵刻划的莲花。此方西夏文题记虽属刻划方式,但刻写者似乎对洞窟本身的历史有所了解,符合西夏人在元代河西生活和西夏字在这一地区使用的历史实情。

西夏文题记上方和左上方,有刻划的回鹘文题记两方,各四行〔图六〕;中室西壁甬道口南侧另有一方回鹘文题记〔图七〕;中室北壁中间位置还有刻划的回鹘文题记一方,并刻划一马。经请教日本大阪大学松井太、新疆大学阿依达尔和兰州大学吐送江·依明三位回鹘文专家,这些题刻均属元代游人题记,和洞窟本身的营建历史没有关联。

〔图六〕 莫高窟第462窟中室西壁门北侧刻划两方四行回鹘文题记

柴勃隆摄

〔图七〕 莫高窟第462窟中室西壁门南侧刻划五行回鹘文题记

柴勃隆摄

此外,后室至治三年五月初三日题记位置还见有刻划的上下三行藏文题记,经请教四川大学中国藏学研究所张延清,基本意思是向佛皈依、礼赞佛陀及金色的佛塔,同属游人题刻。

在藏文题记上方,有用土块书写的英文大写字母“THFC”,不知何意,但大致可以判断属于20世纪初期探险家们留下的笔迹,或人名缩写,或机构缩写,或其他特殊含义。

以上题记,除了两则汉文墨书题记属于反映洞窟营建历史和洞窟属性之外,其他西夏文、回鹘文、藏文刻划题记均属游人题刻性质。考虑到回鹘文、西夏文、藏文在河西地区使用的历史背景,以上游人题刻的时代仍然以元代为主。

本文的问题是,虽然从汉文题记初步判断第462窟是作为元至治三年营建的一处瘗窟,但仅有汉文墨书题记仍然不能完全证明洞窟的瘗窟属性,要彻底说明这个问题,还需从洞窟本身的考古信息出发,方可明了。

借助北区考古报告和多次现场实地考察,第462窟的考古信息较为丰富。

(一)崖面位置的独立性

第462窟位于北区崖面三层,距地面约有5米,其上崖面未再开窟,洞窟地面上距崖顶8米多,南北两侧分别是北114和北115窟,位于第462窟南北两侧7米位置,为一多室禅窟和一僧房窟附设禅窟。此处崖面有崩塌现象,但从基本完整的洞窟前室分析,塌毁不是十分严重,崩塌掉的崖面应是之前支撑搭建上下栈道的部分,故使得现在的洞窟入口处悬空在崖面上,上下出入颇为不便。从位置来看,此处是一较为独立的单元,相比较其他周围或同层的洞窟,此窟不便登临,因此隐蔽性较好,符合瘗窟的需要。

(二)窟型改造的疑点

第462窟现存窟型有前室、中室、后室三部分,另在前室南侧有一侧室,中室南壁靠西也有一侧室,这种窟型在北区众多洞窟中较为特殊,并不常见。

根据洞窟配有后室、侧室的结构形制,类似于北区较为常见的多室禅窟性质,故考古报告认为其原本是一多室禅窟。中室顶部为人字披顶,南侧室也是人字披顶,整体形制特征和同一崖面的北113、北114、北118、北119窟等多室禅窟较为一致,时代也较早。因此可以认为,现在所看到的洞窟现状已是元代至治三年改造后的情景。

考古报告根据其所在位置和壁面涂层与前室其他位置涂层的上下叠压关系分析,前室南侧室“开凿的时代晚于前室的开凿”,另外此侧室内有灶并烟道,壁面有烟炱,“似后人在此生活所为”。如果是后人所开一生活型的僧房式小室,其实需要考虑其与中室、主室作为瘗埋属性的关系问题。如果是瘗窟,前室侧室还有人生活,显然不好理解;如果在改建成瘗窟之前有人生活,倒是可以理解。

现存窟内现象显示,该窟是在原多室禅窟的基础上改造而成,其洞窟结构和功能发生了相应的变化。其中变化最大的空间是对原后室禅室的改造,如果洞窟原本为一多室禅窟,后禅室空间一定不大,应和现存南侧室大小相当。现存后室为一边长2.30米左右的方形室,平顶,壁面多为白壁,惟有西壁全贴影塑,但已完全脱落不存〔图八〕。

〔图八〕 莫高窟第462窟后室空间

敦煌研究院提供

后室后半部现存一低矮平台,高38厘米(后室通高205厘米),平台的西、南、北三面均依靠后室墙壁,与三面墙壁连在一起,只有正面即东面外露,用土坯堆砌而成。平台的正向面保存较为完好,呈束腰式上中下三段,底层为一仿覆莲瓣式底座,中间和上层为立面,外以抹泥并贴塑或绘画的形式装饰。表面装饰纹样不完全一样,各面两端或绘或贴有仿金属包木柱的纹样,中段每面中间饰有菱形纹花卉,上段表面所贴圆形装饰已脱落〔图九〕。此平台占据后室大部分空间,显非之前禅窟应有的设施,属后来改造而成。

〔图九〕 莫高窟第462窟后室低台正面装饰

敦煌研究院提供

平台南北两侧向前斜出,略成凹字形,考古报告认为是一“马蹄形佛坛”,但二者实有区别。此平台中间为平行面,两侧向南北壁斜出,当视为马蹄形佛坛的变体〔图十〕。

〔图十〕 莫高窟第462窟后室凹字形“马蹄形佛坛”

敦煌研究院提供

平台正面的整体建筑结构和装饰纹样风格属西夏元时期。总体来看,至治三年改造多室禅窟,主要是对后室的改造,显然属有意为之。

(三)后室的考古学观察

考古报告判断第462窟属于礼佛窟,是基于后室的平面低台、后室西壁所贴影塑、后室北壁类似供养人画像等几个方面推断的。

如果第462窟系由多室禅窟改成礼佛窟,显然无法对应汉文题记中的“造(阴)宒”“亡坟”内容。另外,就洞窟现存考古信息而言,如果作为礼佛窟,尚有几个方面的疑问。

1. 后室台上原未设像而应有一塔

后室低台为平面,现已被人为掏空,惟留北小半部,从残留的平面来看,平面上没有塑像的痕迹,整体表面平整〔图十一〕。从台上平面西、南、北边缘处现残存痕迹看,之前应未设塑像,这也可以从坛上西、南、北三面墙壁上没有如同南区洞窟常见用于稳定塑像的孔洞得以判断。

〔图十一〕 莫高窟第462窟后室低台平面现状

敦煌研究院提供

还有一点,如果台上有像,那么在正壁(西壁)全部贴影塑,似与传统佛坛上设像的做法不协调。因为如果前面佛坛设像,则正壁的内容应和坛上塑像相结合,南区洞窟即可见到大量绘塑结合表现佛说法的场景;即使不考虑这一点,前面如果有塑像组合,则定对后塑造成观看视线上的阻挡,但后壁全是清一色的影塑,则表明坛上并没有塑像。

据考古报告,清理该窟之前,“窟内堆积不多,只有风积浮沙层,含有大量影塑残块,厚0.10—0.30米”,即说明考古清理之前并没有塑像残块。如果原有塑像后被人为破坏,窟内应有塑像残块遗存,这一点在同为北区的第464窟、第465窟早年的照片中可以看到,而且今天仍然在此二窟佛坛上可以看到原本设立塑像的痕迹。

综合以上几个方面因素,再结合汉文题记所揭示洞窟的瘗窟性质,可以确定洞窟平台上之前并不设像。既然台上未设像,专门建一如此考究之低台作何使用?

窟内原有噶当塔残块,宿白推测窟内中室原有一噶当觉顿式藏式佛塔,此推测可能受到他对汉文题记释读时出现“作塔”二字的影响。对于窟内是否有塔,在北区考古时得到否认,原因是在窟内没有发现任何佛塔的地面遗址,但考古报告中记录有噶当塔残块,为一“覆钵残块外有颜色”,可惜的是报告中没有实物的更详细信息。

笔者在窟内现场考察时看到在中室北侧中间堆积有佛塔残件(为北区考古时专门收集堆放),其中有土坯块,如泥塑莲花花瓣(有涂金或涂色者),还有佛塔装饰的圆形物,以及各类涂色涂金花瓣状装饰物〔图十二〕,现均被堆积于中室。中室堆积土坯的尺寸多与后室平台被盗挖处暴露出来的土坯一致,均为长22厘米,宽9厘米,厚6厘米,还有一种不规整土坯,长22厘米,宽9厘米,厚12厘米,说明中室堆积物中的土坯有一部分即是后室平台被盗挖出来的丢弃物。结合瘗窟的属性,本文推测应该是在后室平台上专设有灵塔,即塔葬的形式。根据中室的塔上残件遗物分析,此塔原应如宿白判断,属藏式噶当塔。由于平台上大半部分已被人为挖空,无法看到台上立塔的痕迹,但在平台两侧表面残存有一圆形痕迹,或即塔的圆形腹部所在。

〔图十二〕 莫高窟第462窟中室堆积佛塔装饰残片

王海彬摄

西夏和元代在窟内设塔较为常见。如莫高窟第285窟南、北壁的小禅室,后在西夏时期用土坯砌有藏式噶当塔封门〔图十三〕,具体功用应和禅室内瘗埋僧人骨灰关系密切;另如莫高窟第328窟内残留一藏式噶当塔,考虑到窟内重修壁画为西夏时期,也应为西夏所设塔。肃南马蹄寺石窟群崖面有大量的摩崖龛,龛内设塔〔图十四〕,塔身中间有一方形小室,为放置僧人舍利的地方,经请教浙江大学谢继胜,认为其时代应属西夏元时期。永昌花大门石刻塔群中,亦以西夏元时期的舍利塔、灵塔为主体。又,莫高窟前东岸塔林,从形制看多为西夏元时期的藏式塔,且多属于瘗埋僧人的舍利塔〔图十五〕,伯希和考察时就曾经根据塔残破之处显露的骨灰盒而判断“所有这些佛塔都是丧葬塔” 。另据曾参与搬迁东岸舍利塔的敦煌研究院老职工口述,他们曾在一些塔的整体移动时看到塔下的骨灰。可见西夏和元代时期此类舍利塔和灵塔在河西的流行,正是第462窟出现的背景。一直到炳灵寺唐代第9窟内现存属于明清时代的藏式塔〔图十六〕,亦为相同属性的舍利塔。

〔图十三〕 莫高窟第285窟西夏时期所修藏式塔遗存

敦煌研究院提供

〔图十四〕 张掖马蹄寺千佛洞崖面各式西夏佛塔

沙武田摄

〔图十五〕 莫高窟窟前塔林

孙志军摄

〔图十六〕 炳灵寺第9窟现状

曹学文提供

所以,第462窟平面三级低台可以肯定未有设像,而应为一灵塔。元代灵塔,最有代表性者为武威白塔寺大塔,宿先生有专门研究,另在《安多政教史》中对塔内所瘗埋的情况有详细记录。

2. 蒙古装人物画像属性

后室南壁、北壁、东壁全为白粉素面,惟有北壁东下部有一方壁画,在三级低台最外侧上方,有墨绘边框,宽51厘米,高43厘米,占据北壁颇小面积,因窟内没有其他壁画,仅此一方,故整体在窟内略显突兀〔图十七〕。

〔图十七〕 莫高窟第462窟后室北壁人物画像

柴勃隆摄

方框内壁画共绘四人,变色和脱落较严重,人物均较模糊,即使借助多光谱拍摄手段,仍然无法清晰识读画面细节〔图十八〕。第一身为男性孩童,身着蒙古云肩内外双层袍衣,双手于胸前持花,因变色严重,头部模糊难辨;第二身最为高大,外穿元代贵族妇女常见的交领大袖曳地长袍,头戴罟罟冠,冠上插一羽毛,双手持物不明,其与莫高窟第332窟蒙古女供养像极为相似〔图十九〕,在当时的沙州则属豳王家族蒙古女性无疑;第三身体形最小,似为一小女孩,但画面剥落最严重,服饰同第一身孩童,双手于胸前持花;第四身着蓝色交领小袖袍衣,头戴红边皮帽,当为一男子,手中持物不明,服饰特征与第332窟供养人像类似。所以,整体画面以蒙古贵族女性为主,前后各一侍童持花跟随,最后则为子嗣类人物,画面整体结构风格与第332窟蒙古女供养像组合极为相似,应属同类性质。

〔图十八〕 莫高窟第462窟后室人物像 (多光谱效果)

柴勃隆摄

〔图十九〕 莫高窟第332窟甬道北壁下部蒙古女供养人像

敦煌研究院提供

此组人物画面经多光谱拍摄技术观察,还发现肉眼看不到的回鹘文题记文字残迹和边框,均在四人右前方位置,其中第二身主要人物身侧为两行榜题且带框,其他三身题记不加框,亦墨书二行。虽然墨迹掉色严重,释读困难,中央民族大学张铁山还是对其进行了初步解读,回鹘文字的存在对这些人物的蒙古人属性判断具有一定意义。另外,多光谱拍摄结果对几身人物面部辨识也不理想,特别是两身孩童和最后人物的头饰面貌,无法确认其装束特征,但从莫高窟第332窟蒙古供养人画像来看,男女一般是分开的。考虑到孩童并侍从的属性,加上元代男女在服饰上的相似性,因此此处的从属关系并不影响对核心人物的身份判断。

对于这一组人物,《敦煌石窟内容总录》、宿白和北区考古报告均以供养人画像视之。供养人画像在敦煌石窟基本均以男女对称形式出现,目前所见几处蒙古供养人画像也是如此,如莫高窟第332窟甬道南北壁下部、榆林窟第4窟主室门两侧〔图二十〕、莫高窟第463窟南北壁,以及榆林窟第6窟二层天窗位置所绘男女共坐一榻的情形〔图二十一〕。而该窟单以一位女性为核心的布局方式,与传统供养人画像并不统一。为何不在南壁相同位置画男供养像?南壁完全为白壁,有足够空间,且此画内容简单,并不复杂费工,故当属洞窟瘗埋性质所使然。

〔图二十〕 榆林窟第4窟主室门南侧蒙古供养人画像

榆林窟文物保护研究所提供

〔图二十一〕 榆林窟第6窟二层西壁蒙古王族夫妇供养像

榆林窟文物保护研究所提供

因此,似可认为第462窟是仅属于此位蒙古贵族女性的空间,如此亦可说明此女性人物的重要性,这也可以从其所戴罟罟冠中反映出来。据研究可知,敦煌石窟所见蒙古女供养人画像戴此冠者,均属元代中晚期蒙古贵族妇女,而在罟罟冠上插一翎,更是贵族女性的象征。因此可以判断壁画中这位核心人物应属当时统治沙州地区的蒙古豳王家族一位贵族女性。

总体观察,此组人物作为一般佛教供养人理解,并不常见,但若考虑到洞窟的瘗窟属性,似不大可能是供养人画像,更可能是墓窟中的亡者本人画像,即墓主人画像。宋、辽、金、元时期,墓中绘墓主夫妇画像颇为流行,代表有西安韩森寨元代壁画墓〔图二十二〕,与河西关系最为密切的当属发现于内蒙古一带的元代壁画墓,如赤峰三眼井、元宝山等地元代壁画墓,墓主夫妇画像保存完好〔图二十三〕。只是此画像排列形式上和墓葬常见墓主画像并不一样,前后一排,确有供养人意味,这应和洞窟本身属于神人共处的瘗窟属性有关(详见后论)。

〔图二十二〕 西安韩森寨元代壁画墓墓主夫妇像

〔图二十三〕 内蒙古赤峰元宝山元墓墓主夫妇画像

3. 影塑释读

后室西壁共贴有影塑六行,上面三行贴痕清晰,每行有贴痕34个,每个贴痕宽7厘米,高11厘米,下面三行贴痕不清晰,行高22厘米〔图二十四〕。北区考古时在窟内清理出的影塑残块,最后拼接有“影塑经变”4铺,其中标本第462∶5,是红胶泥加麻模印并彩绘而成,长方形,高22厘米,宽15厘米,正是下面三行贴痕的尺寸。考古报告中描述:“其形象为中间一佛说法,两边及佛龛下共有四身弟子和六身菩萨听法。佛尖肉髻,施说法印,结跏趺坐于仰莲座上。莲座下有须弥座佛坛。佛背靠一龛。龛上有兽头和火焰宝珠。龛两侧有宝马和象等动物。弟子和菩萨双手合十,结跏趺坐听法,菩萨坐仰莲座。佛身涂金,弟子身涂红,菩萨身涂红,其余部分涂绿色。”

〔图二十四〕 莫高窟第462窟泥质影塑经变

敦煌研究院提供

参考考古报告,再结合敦煌研究院陈列中心所见影塑实物〔图二十五〕,对被称为“影塑经变”的影塑内容重新释读如下。

〔图二十五〕 莫高窟第462窟现存泥质影塑实物

敦煌研究院陈列中心提供

画面整体为中间一佛说法,两侧下半部左右各五身双手合十听法结跏趺坐于莲花座上人物像,左右对称,最上面两身弟子像,光头着覆肩袒右袈裟,下面三身为高发髻菩萨像,身色有区别。佛座背屏为六拏具,佛座背屏上部正中为西夏时期洞窟常见大鸟形象,最上面为一摩尼珠。佛说法背景为一山,是西夏和元代藏传佛教绘画中常见岩石山形。根据和西夏洞窟相关壁画及版画比较,常红红定其名为释迦灵鹫山说《般若经》。

以上是现有实物留存的影塑作品,而西壁上部三行所贴内容不明,推测或佛像或菩萨像,考虑到洞窟瘗窟属性,其为观音菩萨像甚至作为水月观音的可能性最大,因为水月观音在西夏和元代敦煌地区有浓厚的度亡、灭罪思想,大量西夏洞窟水月观音最能说明问题,因此出现在元代莫高窟的瘗窟中也应是相同的原因和宗教思想。大量出现释迦灵鹫山说法的影塑,除了强调亡者的佛教信仰外,也有对佛教正法的尊崇,核心是在强调亡者对佛教的信仰这一基本史实。

4. 后室内容组合新关系

整体而言,在元至治三年,因为瘗埋的需要,人们选择之前的一多室禅窟的后禅室改造成为一较为宽敞的洞室用于瘗埋。窟室整体以白粉素壁为主,又专设一较为考究的平面低台,但三级低台上并非陈设雕像所用,考虑到瘗窟的属性,结合窟内残存物分析,台上应为一塔,塔基即是平台,在塔基和圆形塔身装藏死者骨灰并有其他随葬物品。如北区考古时窟内发现的印章式梵字十二因缘咒陀罗尼〔图二十六〕,上书“诸法从缘起,如来说是因,彼法姻缘尽,是大沙门说”,还有内装西夏文咒语小纸条的小佛塔等,均可能最初被瘗埋在塔身或地宫中。这些各类文字咒语的出现,正是表达对亡者的灭罪与度亡,使亡者速生净土,这在辽、金、西夏墓葬中多有发现,其中以宣化辽墓张匡正、张文藻等墓小木棺上书写的诸条陀罗尼咒为代表,亦可见于西夏时期敦煌石窟六字真言题识当中。

〔图二十六〕 莫高窟第462窟出土印章式梵文咒语

敦煌研究院陈列中心提供

北壁台边沿的人物画像壁画,人物主次分明,画面中突出戴蒙古罟罟高冠女性的意味强烈,极有可能即是瘗埋墓窟主人的画像。又因为在正壁共贴六行佛、菩萨及释迦说法的影塑,除了反映亡者的佛教信仰之外,考虑到这组人物画像集体面向正壁的排列关系,显然是延续了这一时期墓葬墓主画像的一些特征,但毕竟墓窟的核心位置正壁有满壁的佛菩萨像,因此仍然有供养的意味在其中,只不过这种供养与作为礼拜洞窟供养人画像不能等同,或许是作为兼具礼拜性质瘗窟的一种处理方式。

据以上洞窟考古信息,本文初步推测第462窟是元代至治三年由当时在沙州的统治者蒙古豳王家族,为了埋葬一位家族的女性佛教徒,选择莫高窟北区的一处前代多室禅窟改造为瘗窟的结果,具体属窟内塔葬。同类做法在莫高窟北区瘗窟中还有留存,即北142窟,窟内现存噶当觉顿式残双塔〔图二十七〕,塔内发现有人骨灰,考古报告认为是“塔葬”。只是第462窟作为灵塔的葬式方法,由于塔身完全不存,地基又被后期人为盗挖,二者完全分离且形制不清,但根据窟内遗存并不难复原。

〔图二十七〕 莫高窟北142窟后室噶当觉顿式残双塔

敦煌研究院提供

第462窟被改造成瘗窟的时间是确定的(即元至治三年),甚至洞窟改造的工期有可能就是两则汉文墨书题记所记是年“五月三日”至“七月十八日”,共计两个月又15天,这也符合洞窟改造的工程量,即扩大后室、装饰中室和后室,在后室建平台为塔基,塔基上设圆形塔腹,北壁绘人物画像,西壁贴六行影塑,此外应还有配合瘗埋的其他随葬设施,具体不明。

既然第462窟作为瘗窟的时间是确定的,则可对至治三年前后沙州的历史背景稍作梳理。元至治三年正是驻守于肃州的蒙古察合台系豳王出伯家族统治河西时期,是在学界较为熟悉的西宁王速来蛮家族驻镇沙州之前。蒙古于1227年占领沙州后,以其地隶八都大王,河西的甘州、肃州、瓜州、沙州一带最初主要是蒙古大军屯田的地方,蒙古大军主要驻扎在甘州一带,至元二十九年(1292)曾经移瓜、沙居民于肃州,瓜、沙地区一度成为空地或长时期属于蒙古军队屯田的地方。

大德七年(1303)二月,出伯掌管西北地区诸王、驸马、元帅、万户、千户的给驿事宜,六月出伯率蒙古大军万人屯驻瓜、沙一带,大德十一年(1307)出伯由威武西宁王进封豳王,驻肃州,豳王乌思鲁正式形成,瓜、沙地区也正式成为出伯的分地。至大元年(1308)十一月,出伯子喃忽里得赐金印,袭封豳王位,为第二代豳王。到延祐七年(1320)喃忽里子喃答失继豳王位,为第三代豳王。泰定元年(1324)以诸王阿剌忒纳失里出镇沙州,天历二年(1329)出伯一子忽答里迷失(一作忽塔忒迷失)受封为西宁王,驻于沙州,第二年即天历三年、至顺元年(1330)忽答里迷失晋封豳王,为第四代豳王,出伯孙速来蛮袭西宁王位。

至治三年是第三代豳王喃答失统治时期,这一时期的西宁王不明确,据文献记载西宁王首见于天历二年二月,有研究者认为至治元年(1321)四月元朝廷“给喃答失王府银印,秩正三品;宽彻、忽塔迷失王府铜印,秩从三品”的记载,表示依元代制度,一般诸王没有资格设立王府,设王府者皆是有爵有邑的宗王,因此忽答里迷失此时应已获封西宁王,但也有学者不同意此说。至少可以确认,该瘗窟是在第三代豳王喃答失时期营建的,瘗埋的当是豳王喃答失家族一位信仰佛教的贵族女性。

对于豳王家族奉佛事迹,重要历史事件有:

1. 泰定三年(1326)六月豳王喃忽里子喃答失率众巡礼文殊寺,发心修缮佛寺,并立回鹘文与汉文《有元重修文殊寺碑》;

2. 瓜州榆林窟第12、13窟汉文题记载至顺二年(1331)瓜州知府、瓜州郎使郭承真与子郭再思、司吏吴才敏、巡检杜鼎臣等巡礼榆林窟;

3. 至正八年(1348)以镇守沙州的西宁王速来蛮及其王妃、太子等为功德主,由卜鲁合真、陈氏妙因设计,奢蓝令栴刻石,僧守朗立石,沙州路河渠司90余人参与立《莫高窟六字真言碣》;

4. 至正十年(1350)六月初四日,西宁王府阿速歹王子命令来自今新疆鄯善西南鲁克沁的回鹘法师萨里都统,以回鹘文在沙州缮写了藏文本印度密教大师纳若巴(Naropa,1016-1100)所传佛经《吉祥胜乐轮》一部;

5. 至正十一年(1351)速来蛮主持重修莫高窟皇庆寺,立《重修皇庆寺记》碑,仍由僧守朗负责,奢蓝令栴刻石,沙州路儒学教授刘奇撰书,参与的功德主人员更加广泛,有沙州路各级政府官员、两任西宁王及王府成员、沙州施主、肃州施主、晋宁路施主、沙州路河渠司官员等近150人;

6. 至正十三年(1353)因为豳王家族某太子到访榆林窟而由地方官员重修了瓜州榆林窟千佛寺。

就目前所知的资料来看,第462窟作为有明确纪年题记记载蒙古豳王家族最早的佛教活动,尤其是对其家族一位女性在莫高窟营建的墓窟。这不仅是豳王家族女性与佛教关系的重要实例,也是元代敦煌地方统治者利用佛教圣地莫高窟为自己服务的一种特殊方式和独特现象,亦是元代蒙古豳王家族丧葬习俗难得的考古资料,有重要的历史、考古和民族史意义。

在元代莫高窟历史上,一直困扰学界的“元代公主”传说,也是北区考古的一个难解之谜。杨富学在讨论第464窟时代的专文中据敦煌研究院现藏一只据说是“元代公主脚”的文物及其相对应的“传说”,认为第464窟是元代埋葬死者的瘗窟,并把此“元代公主”推断为瓜沙蒙古豳王家族“曾出家为尼的某公主,亡后瘗埋于第464窟”。对此问题,学界最新对第464窟营建史的研究已有讨论,否认了该公主出自第464窟,而赞同王慧慧最新的研究成果,认为“元代公主”只是个传说。

结合本文所论,此位被葬于莫高窟北区洞窟的“元代公主”之传说或许有了新的线索。第462窟作为元代至治年间瘗埋豳王家族的女性墓窟,平面低台上建有一佛塔;现存平面低台被后期人为挖空〔图二十八〕,似有盗墓之嫌,充分说明此塔的地宫或塔身内除死者尸骨或骨灰之外,可能还有较为丰富的随葬品。后室“THFC”的英文字母缩写,表明19、20世纪西方探险家在此窟中有过相应活动,只不过现在得不到国外藏敦煌文物的任何佐证。

〔图二十八〕 莫高窟第462窟后室佛平台盗挖残迹

敦煌研究院提供

作为墓窟,到了宋、西夏、元时期,一般是按佛教习俗火化,骨灰装入小木棺,还是如同元代北方常见墓葬一样将其尸骨入棺?被后人盗挖的台子当中是否有瘗埋其他物品也不得而知,但此盗挖遗迹倒是从侧面反映了洞窟的瘗窟属性。

另外杨富学最新研究,认为莫高窟第61窟甬道重修的壁画时代为蒙古豳王家族西宁王统治敦煌时期,具体功德主即是西宁王速来蛮,且将甬道北壁以往学界认为西夏高僧的人物形象比定为西宁王速来蛮,进而推测速来蛮的墓葬即在甬道北壁墙壁中。对这一问题,学界已有最新研究予以讨论,虽然杨文推测很难坐实,但他把蒙古豳王家族部分重要人物的墓葬和洞窟联系起来,倒是和本文所论第462窟现象相一致,实属有趣的历史问题。

另外,第462窟作为豳王家族信仰佛教的一位女性瘗窟,也为我们理解莫高窟北区其他元代瘗窟与豳王家族的丧葬习俗提供了新的思考空间,至少可证为豳王家族驻镇沙州时期利用莫高窟北区洞窟加以改造营建的一个典型案例。自第462窟作为墓葬改造之后,于1348和1351年分别刻立的《莫高窟六字真言碣》《重修皇庆寺记》二碑文可知,其上所列多达95人和149人的功德主、施主,蒙古人占据主体数量,《莫高窟六字真言碣》中出现的属于统治者蒙古人最多,其中属于豳王家族者应该数量可观。而他们及其家属的墓葬何在?目前为止,在敦煌地区的考古中,还没有人关注元代墓葬的问题,也无任何考古佐证资料,因此本文的研究或许对了解这一问题有所助益。

莫高窟北区考古辨认出瘗窟共23个,第462窟之前认为是礼佛窟,因为窟中有明显的后室正壁贴影塑痕迹,洞窟中影塑残片也得以缀合,复原的结果为释迦灵鹫山说法场景,周围环绕弟子菩萨。既然是瘗窟,缘何在瘗窟中又出现佛像?这一现象在莫高窟北区其他瘗窟中所未见,也不符合人们对瘗窟的一般理解。

瘗窟中有佛造像,在敦煌没有非常明显的案例,但在北区第464窟的营建过程中,曾一度出现作为礼佛窟与瘗窟性质并存的现象,在洞窟前室的西北角和西南角因后期改修工程而形成两个密闭的空间,这两个空间后来成为西夏时期人们进行瘗埋并藏经的地方,只是第464窟作为瘗窟并不典型,也不是洞窟的核心功能。

相较之下,莫高窟南区僧人影窟的性质与第462窟更为近似。如著名的藏经洞即第17窟晚唐洪䛒法师的影堂,其彩塑影像仍然完好保存,像内原收纳有他的骨灰袋〔图二十九〕,可以认为是高僧瘗窟的另一种形式,但此影堂位于第16窟即“吴和尚窟”的甬道北壁,二者是一个整体,“吴和尚窟”是莫高窟中唐吐蕃晚期一大窟,内容丰富,与其上第365窟“药师七佛堂”均为洪䛒功德窟,在敦煌写本P.4640《大蕃沙州释门教授和尚洪䛒修功德记》(又名《吴僧统碑》)有反映,在成书于951年的《腊八燃灯分配窟龛名数》中记其窟名为“吴和尚窟”,从洞窟形制、规模、时代判断,中心佛坛上有大型彩塑一铺多身,全窟壁画应均为当时流行之大型经变画,显然在吴和尚窟中,既有大型礼佛窟,又有高僧影堂,实是僧人死后独特处理方式,也彰显作为河西都僧统洪䛒法师在当时敦煌佛教界的地位和影响,是今天理解历史时期僧人遗骨处理方式的一个难得案例。

〔图二十九:1〕 莫高窟藏经洞窟第17窟洪䛒像彩塑正面

敦煌研究院提供

〔图二十九:2〕 莫高窟藏经洞窟第17窟洪䛒像彩塑背面

敦煌研究院陈列中心提供

〔图二十九:3〕 莫高窟藏经洞窟第17窟洪䛒像收纳骨灰袋

敦煌研究院陈列中心提供

另在其他石窟群的瘗窟中有同时出现佛造像的情况,麦积山第43窟是个代表,该窟洪毅然早年就提出应为《北史》等所记的西魏大统五年(539)文帝文皇后乙弗氏死后“凿麦积崖为龛而葬⋯⋯号寂陵”之“寂陵”,金维诺也认为该窟为乙弗后寂陵,第43窟现存窟内塑像虽然是唐宋作品,但据洪先生早年观察,窟内遗留西魏时期的佛龛、壁画及建筑遗痕是清楚的,也就是说当初是后室葬人,前室供佛。

在龙门石窟初唐瘗窟中,有一类前后室瘗窟,其显著特点是在窟内前室造有多种佛教神像,死者祔葬于后室,死者与神像共存,死者与神像形成一种依附关系,如第455窟、第475窟;另有一种方形单室窟,神像置于正壁,死者位于侧壁,采用坐式葬法,如第440窟敬善寺区龙朔元年(661)娄氏窟;到了盛唐时期全为方形瘗窟,后部设床置尸,仍然有坐式葬法,但以卧式葬法居多,窟内不再造神像,但在窟门口外两侧有二门吏或二力士像,如珍珠泉区北崖2号窟、3号窟、4号窟,奉先寺东崖开元二十三年(735)尼惠灯瘗窟,石牛溪北崖开元二十六年(738)尼灵觉瘗窟。龙门唐代瘗窟中神像与尸体共存的做法,显示龙门瘗窟还摆脱不了礼佛窟的性质,表达的是死者对神佛的崇拜和敬畏,试图常伴其旁、永甘依附的心理状态。

最新公布的吐峪沟西区石窟中的一批瘗窟,属于高昌回鹘时期,均是在后室正壁开挖一耳室用作瘗埋,其中有10例为前后室有壁画的佛殿窟,耳室瘗埋后用土坯进行封堵,再绘壁画,使得后耳室被完全隐藏起来,其中有的后耳室空间较大,有瘗藏尸体的可能,有的在耳后室设圆坑,可能作为置放贮藏舍利或骨灰之用。其中把瘗窟和供礼佛的佛殿窟完美结合的代表窟为第66窟。吐鲁番伯孜克里克石窟也有类似的瘗窟,在1905-1907年德国人格伦威德尔考察时,看到了瘗窟集中分布的情况,其中就包括有佛像和壁画的瘗窟。窟区沟底现存两座高昌回鹘晚期的瘗窟,编号第82、83窟,在地面下挖一洞穴安葬骨灰,属火葬,有方形陶质骨灰盒;在地面上用土坯砌出一小房子,内为一小室,内画简单的人物花鸟等,壁画残。

就敦煌石窟群而言,一直到西夏时期,洞窟营建与僧人瘗埋相结合的现象仍在延续。在瓜州东千佛洞第4窟,洞窟整体属一礼佛窟,窟内残存壁画精美,洞窟为一中心塔柱式窟,有环绕的通道,窟形有龟兹石窟特征,中心柱正壁为一塔形龛,龛内画高僧像〔图三十〕,身份极有可能属国师帝师类。有趣的是中心柱背面残存一小的空龛,显然属人为盗挖的结果,笔者推测这里正是瘗埋正面所画高僧的骨灰。整个洞窟极有可能是这位高僧的纪念堂,类似于在莫高窟发现的几处高僧真堂,如第17、139、443等窟。

〔图三十〕 瓜州东千佛洞第4窟中心塔柱正面

杨韬摄

因此,从莫高窟藏经洞洪䛒影窟、西夏第464窟作为瘗窟的情况,再结合麦积山第43窟寂陵,特别是龙门石窟大量出现佛像和死者共存的瘗窟,可以认为第462窟瘗窟便是此类神像与尸体共存形式瘗窟的延续,表达的是死者对佛教信仰至死不渝的追求,是死者敬畏神佛,试图常伴其旁、永甘依附的忠实表达。至于死者是火化入塔,还是尸体入塔下地宫,或属舍利塔葬式,或像龙门石窟唐代瘗窟一样将死者直接置于台子上,或坐式葬,或卧式葬,均反映的是佛教“露尸葬”“尸陀林”的习俗。

至此,可以理解为何在第462窟内于同时期出现有西夏文、回鹘文、藏文题记,因为此类瘗窟是开放的,不像莫高窟北区所见其他各时期的瘗窟,多属封闭的墓窟性质,而第462窟因为有影塑佛像的存在,加上后室平台上的灵塔,仍然有礼佛窟的属性,故并没有完全封闭,因此才可见西夏文题记对该窟营建史的简单追记。此外,在中室和后室甬道口门正上方有三处影塑痕迹,另在门两侧各有一处,从贴痕大小来看,似为简单的佛、菩萨像〔图三十一〕。总共5处像痕以特殊的组合方式出现在连接后室和中室的门口位置,或属藏传佛教十分流行的五方佛。五方佛表达度亡灭罪思想,这在黑水城唐卡〔图三十二〕、东千佛洞第2窟、榆林窟第4窟、莫高窟第464窟等窟有丰富的图像遗存作为例证。五方佛的存在也是该窟具礼佛属性的体现,但对死者而言,当另有佛教礼仪或墓葬生死方面的深意,因不知五方影塑的具体题材内容,故只能作以简单推论。

〔图三十一〕 莫高窟第462窟中室西壁门上影塑贴痕

敦煌研究院提供

〔图三十二〕 黑水城西夏唐卡中的五方佛

编号:X.2393 黑水城大塔出土

俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏

而较多元代题记的出现,也有另一种可能,即此瘗窟属于临时性安置地,即厝墓,大概这位女性先亡于其夫,后来等其夫故后又被迁葬他处合葬。如此,则可确定当初一定是火葬方式,且骨灰就藏在平台上圆形塔身即腹部位置,和在河西及西藏等地所见同类灵塔、舍利塔在圆形腹部装有骨灰的情形完全一致,同时也能够解释洞窟壁画人物绘画中没有画出相对应的男性主人的原因。迁葬后第462窟虽然不再具备瘗窟的属性,但因为有影塑佛像的存在(还应该有灵塔),仍然可供信众和游人礼拜观瞻,故留下同时期的题刻文字。

莫高窟第462窟作为新揭示的北区石窟塔葬瘗窟,具体是元至治三年由蒙古豳王家族为其一位信仰佛教的女性而建,从壁画人物画像来看,此女性并未出家,所以仍然有世俗墓葬的属性。蒙古豳王家族之所以在莫高窟北区选择一处前期的多室禅窟改造成墓窟,除了其家族或死者个人的佛教信仰观念之外,也可能反映当时元代统治下沙州的经济状况并不十分理想,在不到三个月时间内为死者改造营建一处瘗窟,也有时间紧迫的可能性。另一方面,结合北区多见元代合葬瘗窟的史实,说明到了元代中晚期,蒙古豳王家族把莫高窟北区作以葬人区使用,这也间接说明北区第464、465窟不大可能像之前学界认识的那样属于元代洞窟。

第462窟瘗窟建成的至治三年之后不久,沙州统治者和佛教界亦在莫高窟南区有所营建,即《莫高窟六字真言碣》《重修皇庆寺记》所记佛事活动,从二通石碑上所记功德主、施主分析,显然是以西宁王家族为代表,囊括了当时沙州路地方政府各级官员和佛教僧团,甚至还出现了为数不少的肃州路、晋宁路的信众力量,似乎反映出蒙古豳王统治时期在莫高窟佛事活动的实际面貌,往往是“雷声大而雨点小”,实际效果差强人意,或许这才是具有伊斯兰背景的蒙古豳王家族对佛教圣地莫高窟的真实态度,所以要尽可能客观真实地看待元代蒙古豳王家族对敦煌石窟的贡献。

至于莫高窟北区洞窟出土数量较为丰富的元代回鹘文、蒙古文、西夏文、藏文、八思巴文、梵文、叙利亚文等各类写本文书,以及莫高窟元代游人题记,杨富学作过详细的统计和分析,并据此强调元代在莫高窟活动的频繁,进而把一批洞窟的时代推断为蒙古豳王家族统治时期。但事实可能正好相反,因为洞窟发现的写本文书,肯定是洞窟废弃之后的遗物,因此在洞窟中出现作为“废弃物”的各类写本文书和象征洞窟失于管理的游人题记,恰是元代豳王家族时期莫高窟佛事衰败所导致,但作为瘗埋性质的洞窟另当别论。

第462窟作为有明确题记的元代瘗窟,其系豳王家族的洞窟是没有异议的,这或许是对第462窟进行整体研究的另一个重要启迪。客观地讲,如何正确认识莫高窟北区洞窟在西夏元时期的使用、功能、废弃等问题,是敦煌石窟考古的另一重大课题,显然还有很长的路要走。