夏立栋 姚桂兰|金塔寺石窟的营造工程

字号:T|T

2024-12-25 18:01 来源:故宫博物院院刊

石窟是按照特定理念规划设计并施工营建的,通过系统整合现存遗迹现象所反映的考古信息,能够重建石窟的营造工程。本文通过对金塔寺现存建筑、塑像和壁画遗迹的逆向推演,尝试复原金塔寺石窟的营造规制、施工程序和匠作体系。首先利用窟室空间结构、塔柱形制、塑像与壁画配设逻辑,复建石窟整体空间营造理念。其后,根据洞窟壁面的工具凿痕,复原窟室空间的开凿过程,对不同类型塑像的制作、安装技术和壁画绘制技法进行系统分析,再现石窟的施工程序。在此基础上,将技术分工与工匠团体相互关联,尝试还原石窟匠作体系和不同工匠团体的施工过程、协作方式与层级分工。最后通过对局部遗迹现象的分析解读,展现工匠的施工失误与补救措施。

金塔寺石窟是“凉州模式”石窟体系中的关键遗址,它全面、系统地呈现出凉州地区石窟营造传统的诸多特征,是早期石窟中国化的关键环节,在中国石窟寺发展演变谱系中具有不可替代的重要地位。该遗址位于甘肃省张掖市肃南裕固族自治县马蹄藏族乡李家沟村,石窟开凿于祁连山深处的刺沟北侧红砂岩崖壁之上,包括东、西两座塔庙窟,皆营建于公元5世纪,其后虽历经多次重修,但洞窟形制和主体造像布局并未发生太大改变,较为完整地保存了洞窟始建时的原初形态。

自20世纪50年代史岩调查金塔寺石窟以来,甘肃省文物工作队、张掖市文物保护研究所、北京大学考古系、敦煌研究院等单位对该遗址进行了多次详略不一的考古调查,刊布了大量石窟资料。迄今为止,对于该石窟的研究主要集中于三个方面:一是将其纳入到“凉州模式”石窟体系之中,总结归纳凉州石窟地域营造传统的典型特征;二是较多地从造像内容、样式及河西历史背景的视角讨论石窟的开凿年代,主流观点认为石窟开凿于5世纪的北凉或北魏时期,且两窟并非同时营建;三是考释造像题材及其所反映的教法思想,如对三世佛、弥勒、降魔成道龛像、帝释天与大梵天组合和塔柱四面造像内容的探讨。与此同时,中国石窟寺营造工程的研究理念和方法也在不断积累。如马德通过整合敦煌文书、莫高窟洞窟壁画及题记资料,梳理出莫高窟洞窟营造程序、工匠职业分类、技术级别、不同工种的施工过程及所用工具。彭明浩从宏观、中观、微观三个层面对云冈石窟的营造工程进行了系统论述,较为充分地阐发出通过考古遗迹现象复原石窟营建过程的方法。巫鸿通过对莫高窟区域、遗址整体空间、洞窟内部空间和造像空间多层级的研究,展示了空间分析法在石窟遗址研究中的有效运用。

综上,金塔寺石窟具备复原洞窟原始样貌的基础条件,从考古遗迹切入,重建石窟营造工程的理路方法日臻成熟。本文以始建时的原始遗存为研究对象,通过对石窟空间营造理念、施工程序、匠作团体构成与协同施工、施工失误与补救措施等方面的分析,尝试重建该石窟遗址的营造工程。

石窟营造包括开凿石窟之前的规划设计和建造施工两部分。若以现存石窟遗址为基点重建石窟营造工程,首先需要将石窟遗址回归至其所处的石窟体系之中,参照各处保存状况不一的遗址材料,最大限度地复原其原初样貌。金塔寺是根据特定功能需求、按照既定的营造规制开凿营建的仪式空间,可以从窟室空间结构、塔柱形制和像设组合三方面复原石窟规划设计理念。

(一)前、后两部分的窟室空间结构

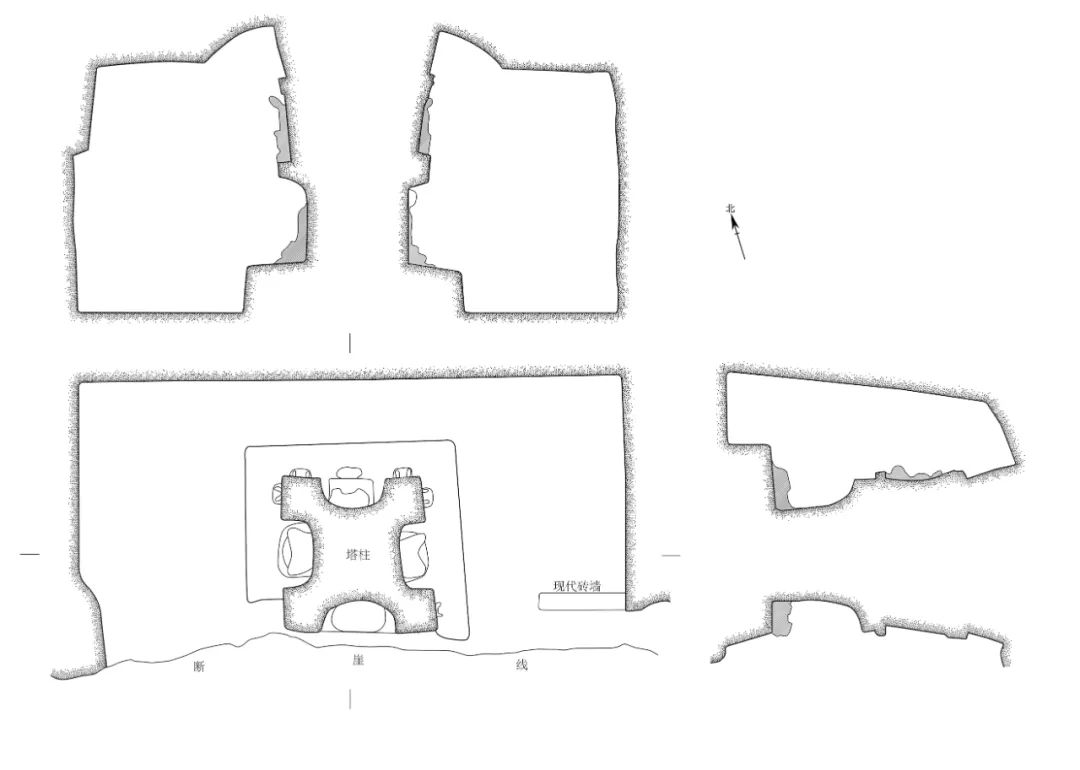

金塔寺东、西窟开凿时的原始崖面和塔柱之前的窟室现已崩塌,仅残存洞窟后半部〔图一:1-2〕。东窟与下观音洞第1窟、千佛洞第8窟同为张掖地区早期石窟,位置临近,通过河谷相互连通,中央塔柱和窟室后半部的窟顶形制结构相同,属于同类洞窟。因此,可根据保存较好的下观音洞第1窟和千佛洞第8窟补充复原金塔寺东窟残失部分。

复原部分的形制、尺寸依据为东窟窟前发现的原始山体崖面和下观音洞第1窟、千佛洞第8窟前部遗迹

下观音洞第1窟由前、后两部分组成。前部宽于后部,平面呈横长方形,前壁已崩塌,面阔8.44米,残深4.32米,左、右壁前端原各开一圆拱龛,左龛内现存交脚坐像石胎,右龛被封堵。顶部为“人”字坡形,中脊凿出仿木脊槫。后部平面近方形,塔柱居中,下设方形塔基,方形塔身四角各设角柱,各面分上、下两层开龛,上接覆斗顶〔图二〕。千佛洞第8窟与下观音洞第1窟形制相同,前部左、右壁亦各开一圆拱龛,塔身四角雕角柱〔图三〕。此外,2021年中国社会科学院考古研究所、张掖市文物保护研究所沿东窟现存崖体布设南北向探沟,发现了早期崖面与窟前建筑遗迹〔图四〕。该崖面与东窟塔柱正面相距7米,表明从塔柱至洞窟前壁可能存在较大空间。

综上可知,东窟原由前、后两部分构成。前部原体量较大,平面呈横长方形,“人”字坡顶,为主要的仪式活动空间。后部为现存部分,平面呈横长方形,方形塔柱作为洞窟中心性建筑,位于窟室正中,占据了窟室的大部分空间。

东、西窟塔柱体量较大,上接覆斗顶。东窟覆斗顶左、右两坡残存面朝塔柱的成排立佛。西窟右壁底层壁画为成排分布的禅定千佛,后壁上部中央和左、右两侧共绘三铺均匀排布的说法图,周围环绕禅定千佛。覆斗顶前坡残毁,其余三侧坡面皆绘环绕塔柱的供养天人行列,左、右坡与窟室左、右壁之间的平顶各绘两列面朝塔柱凌空飞舞的天人群像。由此可知,塔柱是洞窟的中心性建筑,窟室各壁和窟顶的壁画皆配合塔柱绘制,不存在甬道空间。

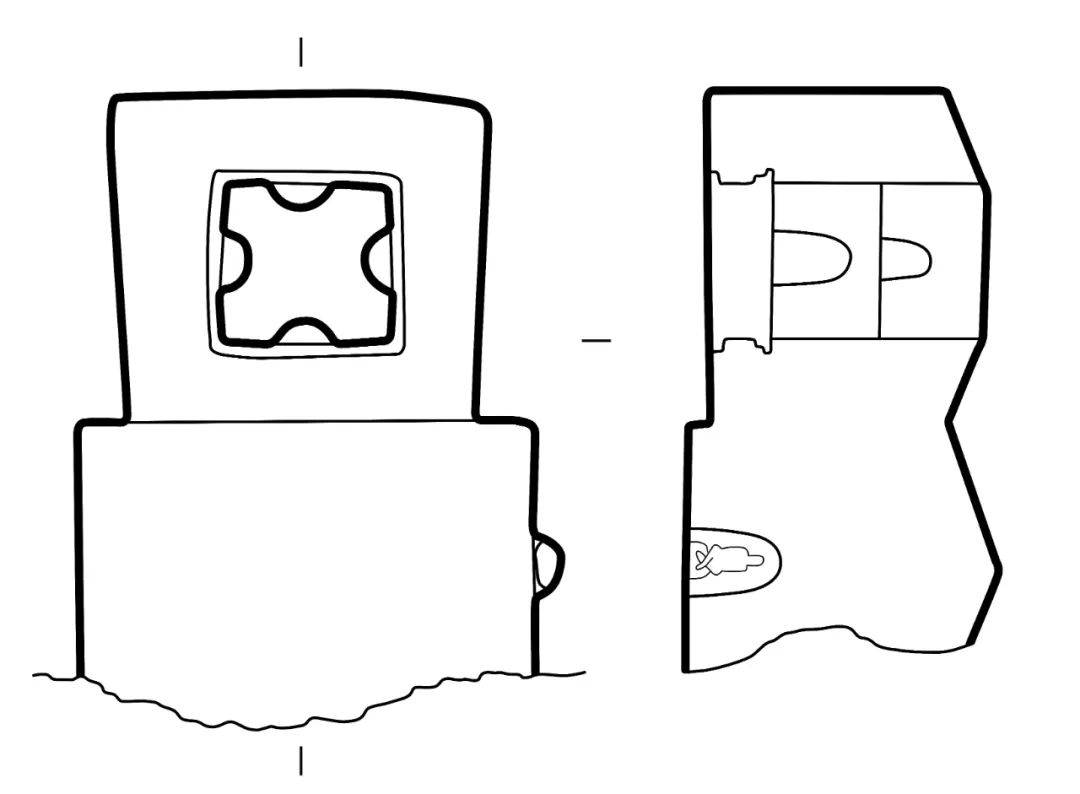

两窟塔柱皆摹拟地面方形木构佛塔雕凿而成。东窟塔身四角设角柱,角柱顶端于塔身两面交接处各开一转角斗栱形小龛。塔身各面分为下层、上层和天宫三部分。西窟塔身分层结构虽与东窟相同,但各层自上向下内收呈倒喇叭形,每层相接处凿有外凸的塔檐。由此可见,两窟塔柱呈现出两种佛塔样式,与云冈第二期石窟中广泛流行的柱形塔和楼阁形塔颇为接近,或许是对这两类流行于地面佛寺中佛塔形制的模仿。

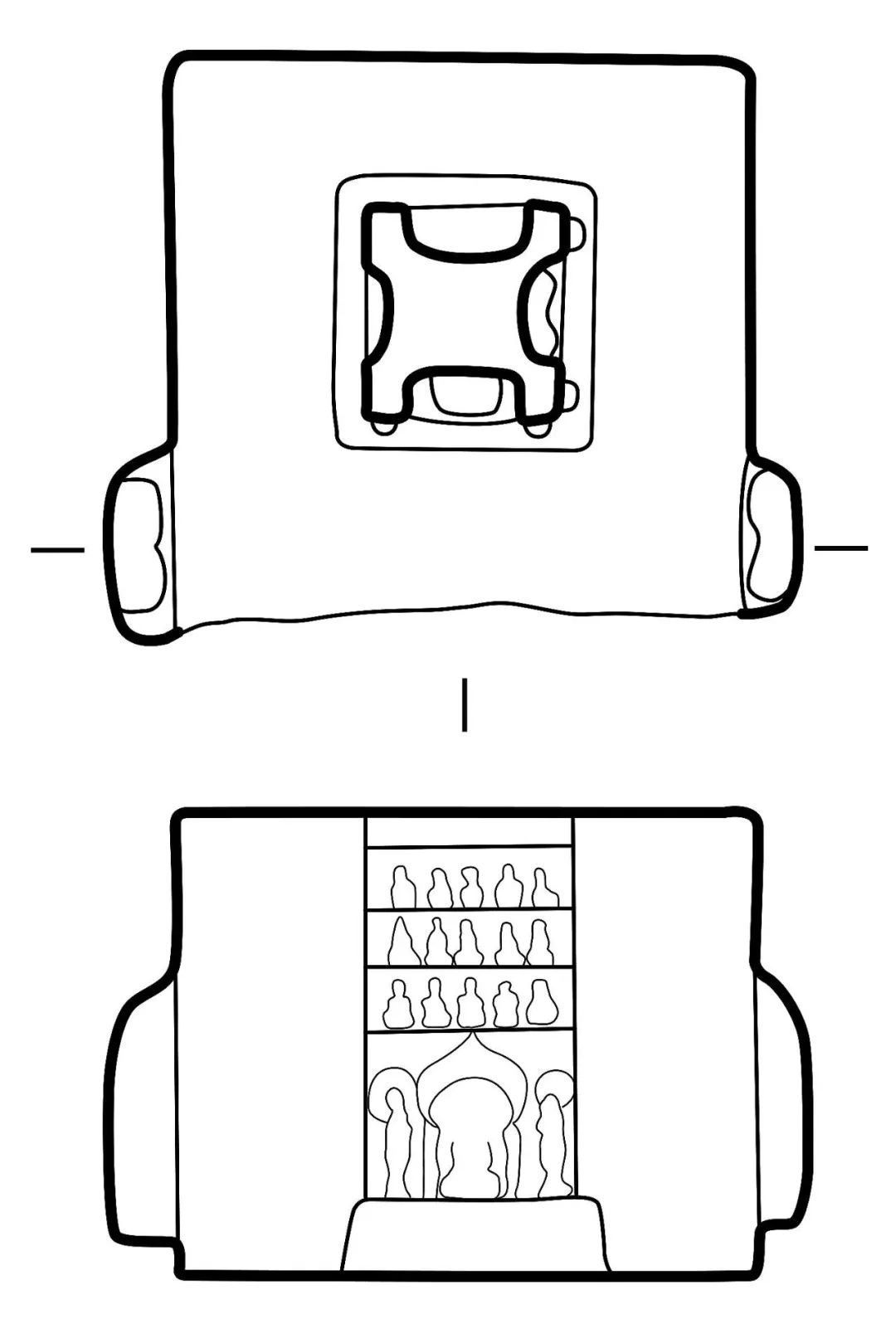

东、西窟塔柱之上布设的泥塑造像是两座洞窟中的主要礼忏对象。通过对塔柱四面造像的系统分析,可以明确洞窟的造像主题和内在配设逻辑。

东窟塔柱各面造像从横向和纵向两个维度体现出两种造像组合理念的交叉〔图五:1-4〕。

1. 塔柱正面 2. 塔柱右面 3. 塔柱背面 4.塔柱左面

就横向维度而言,塔柱正面上层左龛左侧、右龛右侧对称配置两身西域菩萨形象,左面上层左龛左侧身着铠甲的帝释天与右龛右侧身着通肩大衣的大梵天对称布局,四面上层三龛上方和左、右两侧皆环绕造型相同的小型禅定坐佛,表明塔柱上层三龛应被作为整体规划设计。塔柱正面上层原塑像虽已被重塑为明清三佛,但三龛布局表明正面原为三尊塑像。左面中龛为下生交脚弥勒,左龛为禅定坐佛,右龛右侧塑一身面朝主尊行进、背对观者的半裸少女,束发无冠,上身仅着络腋,下身着犊鼻袴,可能是正在引诱释迦的魔女,表明右龛主尊为释迦佛。右面中龛为下生交脚弥勒,左龛为释迦苦修像,右龛为禅定坐佛。背面三龛皆为施禅定印的结跏坐佛。由于左、右面三身主尊中的两尊皆可确定为弥勒佛、释迦佛,则另一尊很可能为过去佛。因此,塔柱四面上层主尊可能皆为三世佛。同时,塔柱正面及左、右面上层三龛上方原皆塑一排十身坐佛,左、右两侧的角柱之上各塑上下两身坐佛,形成环绕三龛三身主尊的十四身小型禅定坐佛。塔柱背面上层除三龛外围环绕十四身坐佛外,三龛两侧再分别加塑上、下两身坐佛。这些环绕于佛龛周围的小型禅定坐佛与作为主尊的弥勒佛、释迦佛、过去佛共同形成了三世十方诸佛组合。

就纵向维度而言,塔柱左、右面下层中央皆为结跏趺坐的说法坐佛,上层中央皆为下生成佛的交脚弥勒。下生弥勒与释迦坐佛以上、下组合形式出现见于云冈二期第8窟主室正壁,表明塔柱下层中央主尊为释迦佛。塔柱背面下层主尊两侧为一老一少两身胁侍弟子,指示出主尊为释迦佛。同时,塔身下层高度约为上层高度的一倍,下层坐佛的高度亦是上层三龛内坐佛高度的一倍,两者在造像体量上存在明显差异。通过分析比较塔柱左、右面与背面造像组合,可推测出塔柱四面下层主尊为释迦佛,上层中央主尊为弥勒,表现了未来佛弥勒将接续现在佛释迦的叙事逻辑,并通过上、下层的空间位置关系和身形大小表现出释迦佛当前仍在主持教法。

东窟塔柱正面及左、右面造像组合、布局相同,仅少量胁侍略有变化,几乎是对固定造像布局的不断复制摹写。背面造像布局较其余三面略有调整,下层中央大龛坐佛两侧的胁侍变为两身立姿弟子,弟子与主尊坐佛之间塑两身小型神王。各面造像主题相同,各自独立,不存在内在的观看接续关系。

西窟塔柱各面造像在横向维度上重点渲染突出不同场景的造像主题,在纵向维度上体现出上下造像的组合关系〔图六:1-4〕。

1. 塔柱正面 2. 塔柱右面 3. 塔柱背面 4. 塔柱左面

对于塔柱上层各面的造像题材,已有学者指出上层左、右、背面的中央主尊皆为身处不同场景中的弥勒,覆斗顶坡面天人分为上、下两排,皆旋绕塔柱沿顺时针方向飞翔或胡跪供养,指示出洞窟使用者入窟礼忏线路为环绕塔柱右旋观看塔柱各面造像。图像内在的承接逻辑是从右面弥勒菩萨正在兜率天宫说法,转到背面四大声闻弟子向弥勒转授释迦僧伽梨、弥勒从菩萨身下生成佛,再到左面弥勒佛下至世间、倚坐说法的场景,通过右旋礼忏的动态行进展现出以弥勒为中心的历时性叙事体系。可以看出,从塔柱右面到背面、左面,弥勒示现的姿势各不相同,已出现思惟菩萨相、交脚坐佛相和倚坐佛相,因而,正面塑像原或为一身交脚菩萨。

塔柱下层各面主尊与上层各面主尊上下相对。塔柱左面下层两侧胁侍分别为帝释天与大梵天,表明左面主尊为释迦佛,与上层的倚坐弥勒佛形成组合关系。由于塔柱右面、背面上层主尊皆为弥勒,因而,其他三面下层主尊很有可能为释迦,从而形成弥勒、释迦的上、下造像组合。

由上文可知,东、西窟塔柱呈现出两种不同的造像设计理念。东窟塔柱各面彼此独立,不存在内在的承接关系。四面造像思想统一,皆为弥勒接续释迦成佛和三世十方诸佛。而西窟显然不同,塔柱各面场景主题突出,情节相互衔接,形成前后相续、递进发展的图像叙事。四面造像虽然继续表现弥勒将于释迦之后下生成佛,但更加强调突出弥勒接续释迦传承法统这一主旨思想,对弥勒进行了重点叙述渲染,将弥勒在兜率天宫候补成佛、释迦传位弥勒、弥勒下生说法的过程以图示形式完整呈现,而仅将三世十方诸佛绘制于窟室壁面,作为塔柱造像主题的背景出现。

石窟营造工程由不同工匠团体按照既定的规划设计方案和施工顺序逐步推进完成,虽然原初的营造方案和施工流程已不得而知,但可依据窟室结构、造像及其他遗迹复原工匠体系的构成和营作过程。

窟室空间的开凿是石窟选址和修整山体崖面后最先进行的工程,需要依次开凿出窟顶、四壁、塔柱和地坪,工程量最大,用功最多,耗时最久,为后续各项工程提供空间载体,属于石窟营造的主体工程,由石匠团体负责施工。

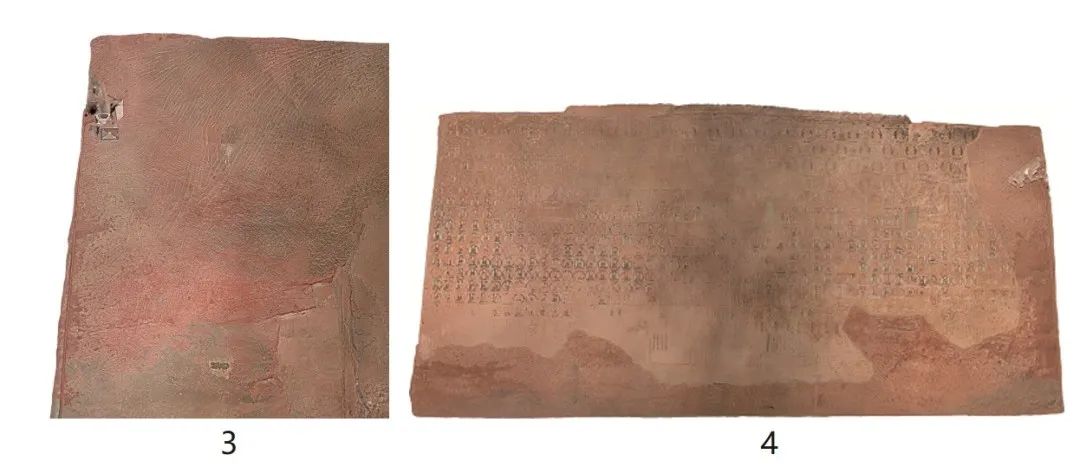

东、西窟窟室壁面、窟顶和塔柱壁画、塑像皆局部脱落,出露营建时的工具凿痕,呈现出清晰的排布规律和相互间的承接关系,反映出工匠的施工思路。因此,可以根据工具凿痕的分布规律和雕凿方向还原窟室各建筑单元的施工过程。窟室左、右、后三壁上部近窟顶处的凿痕皆呈横向延展,系横向平凿而成;左、右壁与后壁上部相接处的凿痕皆为密集向下刨凿而成的勾弧形;三壁中下部凿痕皆向下纵向或斜向发展,局部呈斜向分布的成组席纹〔图七:1-4〕。平顶近左、右、后壁处的凿痕皆横向,近覆斗顶处的凿痕皆纵向,覆斗顶各坡凿痕皆横向。塔身天宫、下层胁侍菩萨所在的转角处和飞天所在的下层顶端凿痕皆横向,下层各面大龛两侧凿痕呈纵向、斜向延展。

1. 东窟左壁上部、下部与后部工具凿痕 2. 东窟右壁前部、后部与下部工具凿痕 3. 西窟左壁工具凿痕 4. 西窟后壁左侧和下部工具凿痕

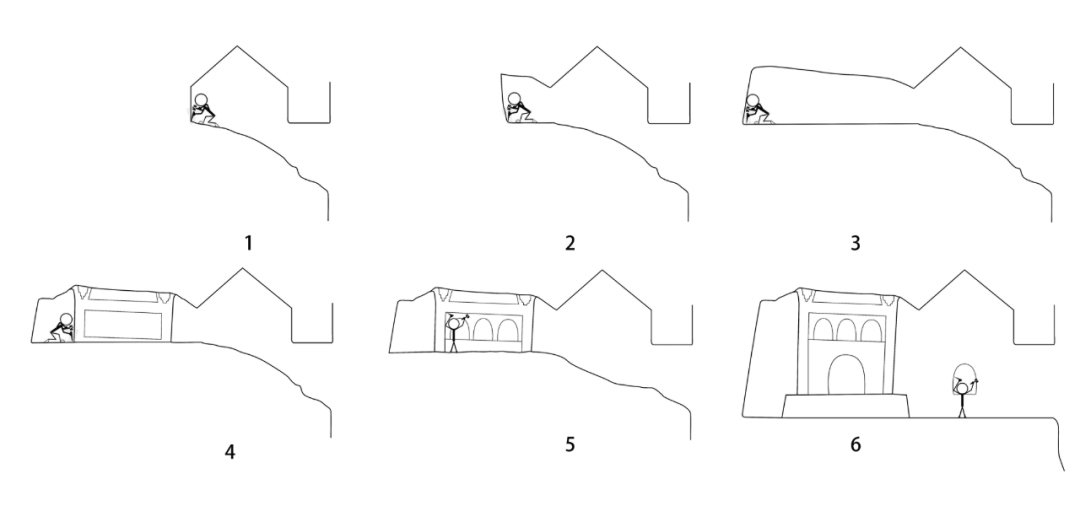

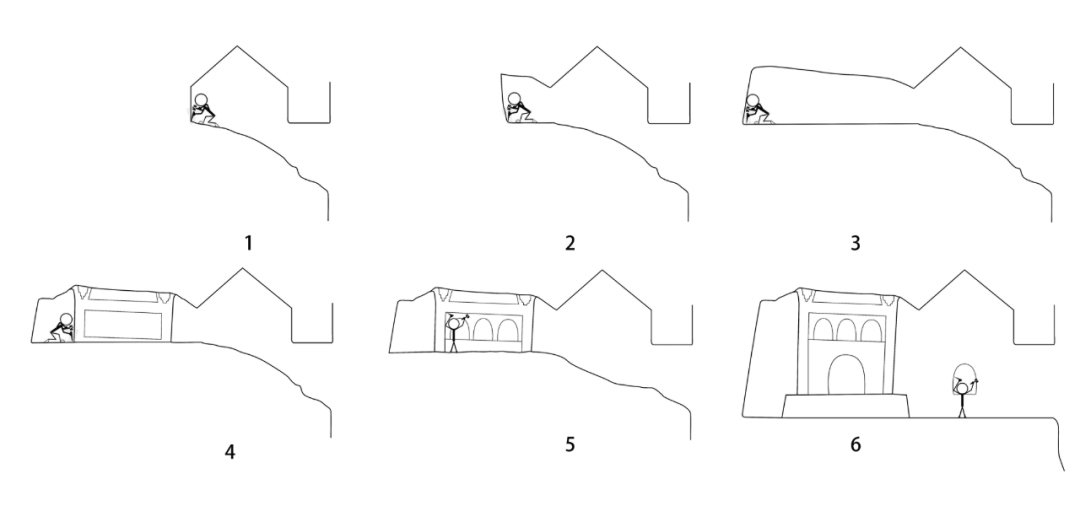

上述凿痕分布规律表明,两窟开凿的总体次第是由外向内、从上至下,即先凿出左、右、后壁上部与窟顶相接转折处,形成窟室整体轮廓,再向洞窟中央推进,凿出平顶、覆斗顶和塔柱顶端四面天宫;其后,自上向下逐段凿出窟室壁面和塔柱天宫以下部分〔图八〕。另外,两窟窟顶整体呈前低后高的斜坡状,塔柱左、右面与覆斗顶相接处和窟室左、右壁与窟顶左、右两侧平顶相接处皆形成明显的斜坡。窟室壁面山体未见明显的岩体分层,整个窟顶斜面规整平滑,未见开凿过程中因山石崩塌而导致的临时性工程调整痕迹,同时期开凿的千佛洞第1、2、8窟顶部亦与此相同。可见,洞窟窟顶前低后高的斜面形制系有意设计开凿,或与石窟营造技术存在关联。

1. 开凿门道、窟室前部空间上部 2.开凿窟室后部空间左、右壁上部 3. 开凿窟室后部空间后壁上部 4. 开凿塔柱天宫、上层轮廓 5. 开凿塔柱上层大龛 6. 开凿窟室、塔柱下部及窟室前部左、右壁龛

窟室空间开凿完成后,开始进行窟内的塑像活动。两窟塔柱四面皆以塑像作为洞窟主体,壁画仅为配合性的装饰内容,东窟原塑200身,西窟原塑76身。塑作应由塑匠团体负责,根据不同的塑像类型和样式,可推知塑匠的层级分工。

根据配设位置和体量尺度的不同,东、西窟塑像可分为三类。

第一类为大型等身像,主尊坐高140-160厘米,胁侍高180-200厘米。仅分布于东窟塔柱下层,包括主尊坐佛和胁侍菩萨、弟子。

第二类为中型像,高80-90厘米。包括东窟塔柱上层三龛主尊,西窟塔柱上、下层主尊及下层胁侍。

第三类为小型像,高30-50厘米。此类塑像数量最多,皆作为背景性装饰出现,包括东窟胁侍菩萨、神王、禅定坐佛、飞天、天宫供养天人和西窟的供养菩萨、弟子、天宫供养天人等。

上述三类塑像表现出鲜明的主次层级关系。第一类塑像体量最大,位于塔柱下层中央大龛,是洞窟主体礼忏对象。第二类塑像较第一类塑像体量缩小二分之一,东窟以其为塔柱上层各面主尊,作为洞窟的次级尊像。西窟则将其作为塔柱各面上、下层主尊及其胁侍。第三类塑像较第二类塑像体量再缩小二分之一,作为背景布设于塔柱主体尊像以外的空间和天宫。

塑像因保存状态的差异反映出不同的制作信息。通过保存完整的塑像可以解读出造像不同的类型分级、造像量度和造型样式;局部残损的塑像可通过胎体断面观察其内部结构和制作技法;仅存身形影迹和木骨凿孔的塑像,可依据塑像整体轮廓缘线、凿孔形制、排布规律及其中遗留的木骨,参照保存完整的同类塑像,复原塑像木骨的捆扎安装方式。前文所述三类塑像,由于配设位置与规格的不同,其制作和安装方式亦产生相应差异。

东窟塔柱下层正面、左面主尊头部石胎暴露于外,凿出面部和肉髻轮廓。正面主尊石胎于双眼位置凿出两个圆孔,或用于安插琉璃类眼珠后端的圆形木橛。左手横置腹前,手指残失,断面可见五个小孔,用以安插固定手指的木签或铁丝。右肘贴附塔柱凿面,小臂断失,断面可见斜面向上的近圆形凿孔〔图九〕。左面主尊石胎额部正中凿一圆孔,原应镶嵌白毫饰物。左小臂大部残失,残存部分向前平直伸出。右小臂残失,肘部留有与塔柱正面主尊右肘形制相同的凿孔,可知右臂原上举。右面主尊双肘皆于大龛正壁凿出安插木骨的圆孔,左孔平直,结合残存的泥胎,可知小臂原向前平置,右孔为配合上举的小臂斜向开凿,其内尚存圆形木桩和固定木桩的木楔。

东窟塔柱下层正面左胁侍菩萨已残失,菩萨身后的山体凿面暴露于外,其上现存五个圆形凿孔。最上方于原塑像颈部凿一孔,其正下方于塑像腹部凿一孔,此孔左、右两侧正对塑像双肘处各凿一孔,左孔平直向前,右孔斜面向上。据此可知,菩萨左小臂原平直前伸,右小臂上举。左膝处凿一孔,右膝残存泥层,推测其下亦存凿孔。除颈部凿孔外,其余四孔中皆残存断裂的木桩〔图十〕。塔柱下层左面左胁侍菩萨右臂仅存上半部,右胁侍菩萨左臂残失,但两尊塑像肘部皆可见凿于塔柱壁面的圆形凿孔,其内残存固定右小臂的木骨残段,略微上翘,表明小臂原向上斜伸。塔柱下层右面右胁侍菩萨两小臂残失,左臂肘部于塔柱表面凿出平直向前的圆孔,右臂泥胎断面中央为木骨,周围捆扎芨芨草束。塔柱背面下层左侧弟子头部残失,可见向上斜伸、以草绳捆扎的成束芨芨草,两弟子双臂泥胎断面皆为成束的芨芨草。

综上可知,在制作主尊塑像时,会根据坐佛身形高度在塔柱下层中央大龛预留山体,粗凿石胎。石胎体量依据外敷泥胎的厚度相应缩小,头部凿出嵌插白毫、眼珠的凿孔,按照预先规划的坐佛题材,制作体现其身份特征的手势,于大龛正壁凿出角度不同的凿孔,安插手臂木骨。凿定石胎和安装木骨后,再以夹杂大量动物毛发和麦秸秆的草泥塑出坐佛主体,表面以较薄的红色细泥敷抹。其后,于塑像表面刻划起伏不平的衣纹褶皱。最后,为整尊塑像敷粉施彩。主尊塑像之所以要预留石胎、再行泥塑,是因为造像体量较大,需增强其稳定性,同时减少草泥用量。而在制作胁侍塑像时,则无需预凿石胎,会于塔柱雕凿完成后,根据胁侍体量和身形手势凿出与塑像身体躯干、两肘和双腿位置对应的凿孔,再于其中安插木骨,两小臂木骨之上缠绕捆扎芨芨草,躯干和双腿木骨原或捆扎相互连接的草束。

西窟塔柱下层正面主尊已残失,塑像背后的大龛正壁凿痕清晰,颈部与上身相接处开一平直圆孔〔图十一〕。塔柱左面上、下层主尊,塔柱右面下层主尊,塔柱背面上层主尊、塔柱左面下层两侧胁侍、塔柱右面下层右胁侍及塔柱背面下层两胁侍,可见从颈部伸出的成束芨芨草,小臂皆已残失,胎体断面中央为成束捆扎的芨芨草,外裹红色泥胎,表面涂敷白灰,最后施色敷彩。另外,塔柱下层正面两侧胁侍全部残失,右面左胁侍菩萨大部残失,塑像身后的山体凿面清晰可见,胸、腹部凿有上、下两个垂直分布的平直圆孔〔图十二〕。

由上文可知,第二类塑像中的主尊无需凿作石胎,而是在凿出大龛后,按照坐佛身形体量和安设位置,确定塑像颈部与上身的相接点,凿出圆形平直槽孔,再于其中安插简易木骨,捆扎固定头部的成束芨芨草。两侧胁侍像亦不凿石胎,在塔柱表面开凿平整后,对应塑像躯干中线凿出上、下两个垂直分布的圆孔,安插木骨,再于木骨之上捆扎芨芨草固定头部。主尊和胁侍双臂肘部仅以芨芨草固定,不再凿出槽孔、安插木骨。

东窟飞天、小型坐佛、供养菩萨、神王、禅定坐佛、天宫供养天人,皆存在不同程度的残损,显示出塑像内部的制作技术。

塔柱右面下层左起第一身飞天全部残失,仅见“V”字形轮廓和塑像背后的塔柱凿面及五个凿孔,其中四孔残存木骨。飞天头部开一方孔,口大底小呈锥形;腹部开一方孔;上扬的左手手腕处开一方孔;双膝处各开一圆孔〔图十三〕。塔柱四面下层残失头部的飞天颈部皆为外伸的成束芨芨草。

塔柱右面下层右侧小型坐佛全部残失,露出全部凿孔,中央为三个均匀分布的圆孔,中孔和下孔略微上斜。中孔左、右两侧各凿一圆孔,左孔略高,并向中孔偏斜,右孔平直〔图十四〕。左侧坐佛上半部残失,露出头部和右肘圆孔,右肘凿孔向身体内侧偏斜,左臂残存略向上举的成束芨芨草。

〔图十三〕东窟塔柱右面下层左起第一身飞天木骨凿孔

塔柱正面天宫左起第二、三身供养天人皆已残失,可见塑像背后的山体凿面,菩萨颈部与上身相接处凿一圆孔,其中安插木骨〔图十五〕。上层右龛右侧天宫供养天人仅头部残失,可见颈部斜向伸出的芨芨草束。塔柱右面上层中龛与左龛之间天宫供养天人头部残失,暴露出红色泥胎,其中可见向上斜伸的方形木骨和捆扎的草绳。

〔图十五〕东窟塔柱正面天宫左起第二、三身供养天人木骨凿孔

塔柱背面下层大龛两侧的两身神王头部和小臂皆已残失,露出以草绳捆扎的芨芨草。塔柱四面仅左面下层大龛两侧禅定坐佛头部残失,颈部伸出草绳捆扎的芨芨草束。

西窟塔柱右面上层主尊右侧下排第二身供养菩萨大部残失,头、腹部各凿一圆孔,上孔内残存断裂的木骨。双腿残破,泥胎外露,可见两束以草绳捆扎的芨芨草,上下相叠、交叉放置〔图十六〕。左侧下排第一身供养菩萨保存较好,头部残失,颈部斜向伸出以草绳捆扎的成束芨芨草〔图十七〕。塔柱左面上层主尊左侧下排第二身供养菩萨全部残失,塑像颈部与上身相接处、腹部各凿一圆孔,上孔中残存三个木楔。塔柱背面上层主尊右侧下排两身弟子像盘腿而坐,头部残失,可见颈部斜向伸出的芨芨草束。

〔图十六〕西窟塔柱右面上层右侧供养菩萨木骨凿孔及泥胎

〔图十七〕西窟塔柱右面上层左侧供养菩萨颈部外伸的芨芨草束

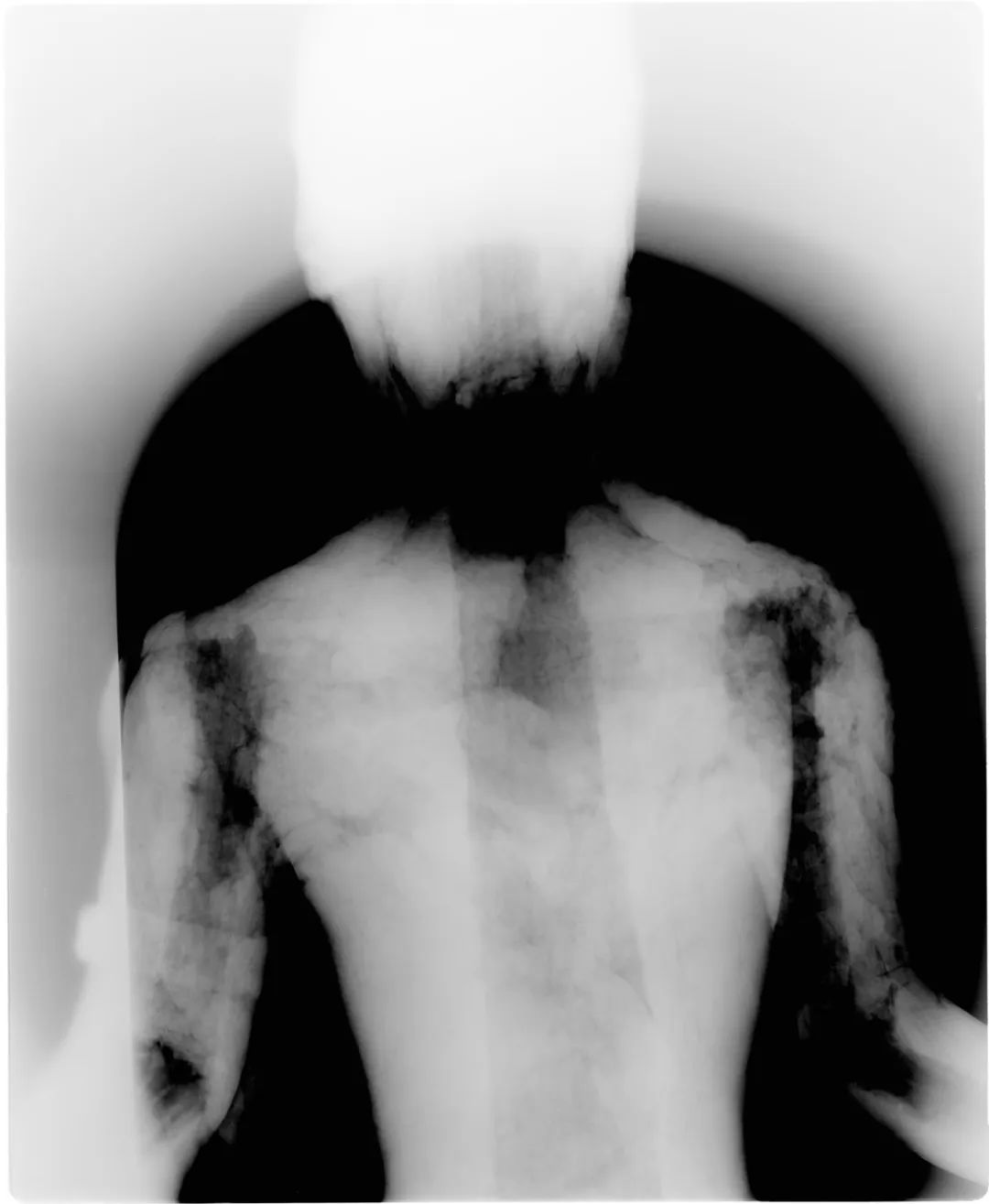

天宫供养天人保存较为完整,通过X光探伤检测,可看出被泥胎包裹的内部木骨结构。塔柱正面天宫左起第二身供养天人,是先在天宫凭台之上安插与塔柱呈45°夹角的纵向木骨,上接塑像头部,木骨上部三分之一处捆扎横向木骨。横向木骨两端捆扎左、右大臂木骨,再于大臂末端、双肘位置固定小臂木骨〔图十八,图十九〕。

〔图十八〕西窟塔柱正面天宫左起第二身供养天人X光探伤显示的塑像木骨结构

〔图十九〕西窟塔柱正面天宫左起第二身供养天人X光探伤局部指示图

综上可知,两窟内第三类塑像皆不作石胎,根据塑像身形姿态,于关键位置排布凿孔、安插木骨支撑点,再根据头部、双臂、双腿的具体姿势在各木骨之间捆扎芨芨草,以红色草泥塑像,最后敷粉施彩。东窟小型坐佛、供养菩萨和西窟供养菩萨凿孔时,先将塑像躯干中线等分为三或四部分,均匀地开出两或三个凿孔,两肘以中列凿孔为参照,确定各自凿孔位置。这些凿孔不仅是塑像内部架构的关节支撑,同时也可能被作为塑像制作过程中的参考控制点。之所以于颈部与上身相接处开凿圆孔、安插木骨,是因为塑像皆作俯视状,只有于此处安插木骨捆扎草束,才能确保头部的承托力度。此外,根据洞窟的形制特征,塑像的体量规格会作出灵活调整。东窟后半部窟顶呈前低后高的斜坡状,致使塔柱顶端的天宫正面低矮狭促,背面空间开阔,左、右两侧亦随窟顶坡度前低后高,各面天宫中的供养天人大小受天宫高度制约发生明显变化。正面天人最为矮小,且其俯视下方的身体倾斜幅度最大。背面天人体量最大,身躯近于直立。左、右两面天人从洞窟后端向前端身形逐次缩小。

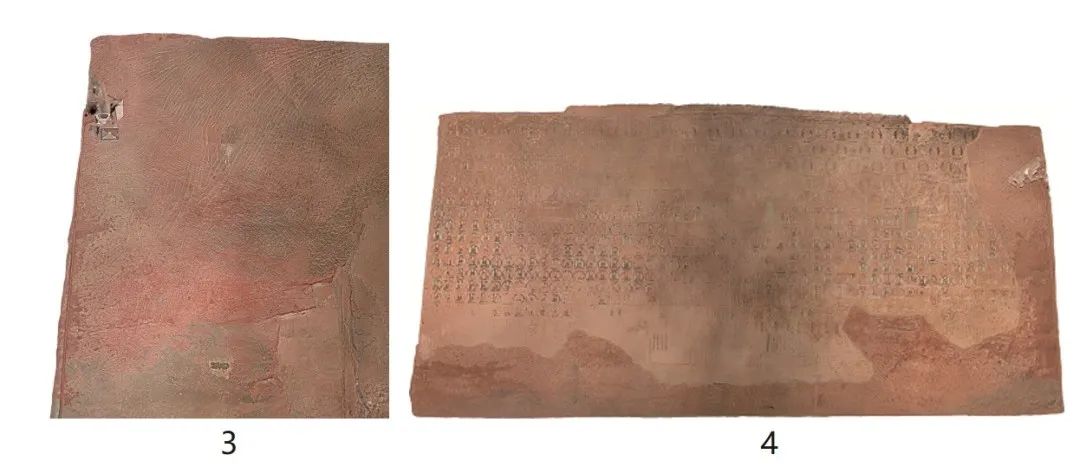

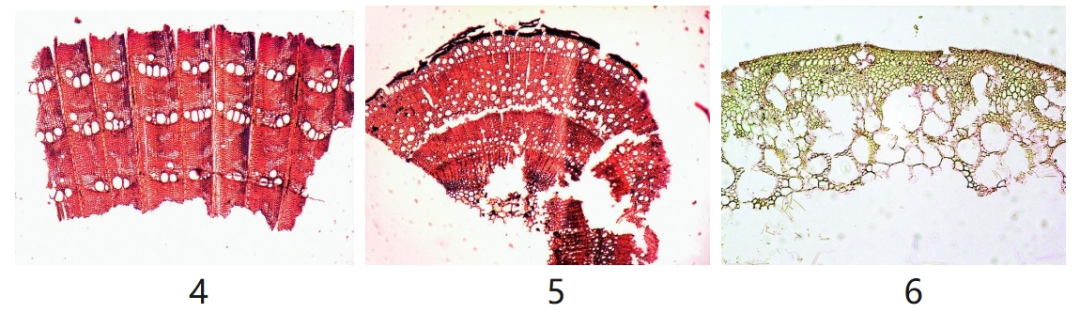

东窟窟室和塔柱现存壁画皆为后期重绘。西窟窟室后壁、右壁底层千佛和说法图为洞窟始建时所绘。壁画起稿方式是先以尖细木笔于抹光细泥层上刻划出人物线条轮廓,再以细毫朱笔沿木笔刻划的凹槽起线勾描,然后以墨线沿朱笔起稿线勾画定型线,最后于不同部位施彩绘制。人物面部以黑色颜料晕染,凸显出眼、鼻、口部〔图二十〕。

1. 千佛的刻划、朱笔起稿线 2. 千佛面部的晕染技法

金塔寺石窟包括建筑、塑像和壁画三类遗迹,对应的营造工程技术体系包括石作、泥作、木作、塑作、画作等,具体如下。

石作需要承担最为繁重的三项施工任务:一是开凿窟室空间;二是根据塑匠配设塑像的需要,雕凿塔身的三层结构、四面下层大龛、上层大龛和天宫浅龛;三是依据塑匠设计的塑像布局、题材、体量和身形手势凿出石胎和安插木骨的槽孔。由于岩体一旦凿去便凹陷残失,工程失误难以复逆补救,且金塔寺塑像题材多样,组合布局复杂,因此,在凿成塔柱整体轮廓后,需提前确定塔柱塑像石胎的预留位置、体量、形状及塔身各层级、大龛和槽孔的比例尺度。

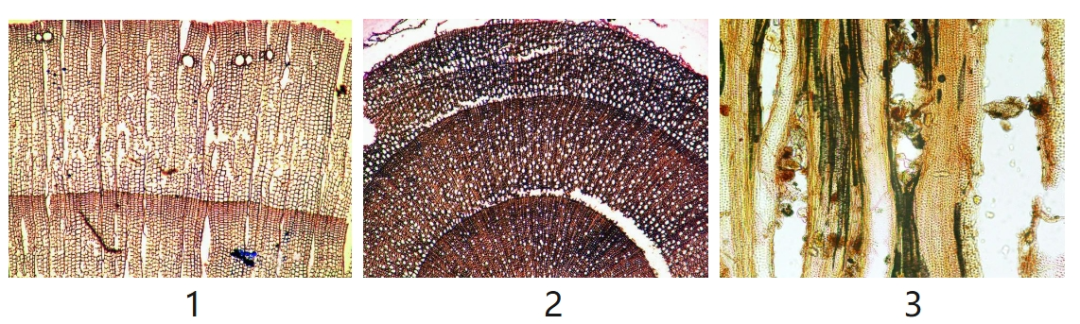

泥作需要置办塔柱四面泥塑和窟室四壁、窟顶及塔柱塑像之间所用草泥。第一类与第二、三类塑像所用泥胎的成分和制法各不相同。第一类塑像主体为夹杂大量麦秸秆和动物毛发的灰色草拌泥,表层敷以夹杂大量动物毛发的红色细泥。第二、三类塑像则皆用夹杂大量动物毛发的红色细泥。因此,需要预先测算计划开凿窟室的总面积,明确塑像类别、各类塑像数量和对壁画地仗层的具体要求,最后计算泥料和掺合料的种类、重量及配制比例。

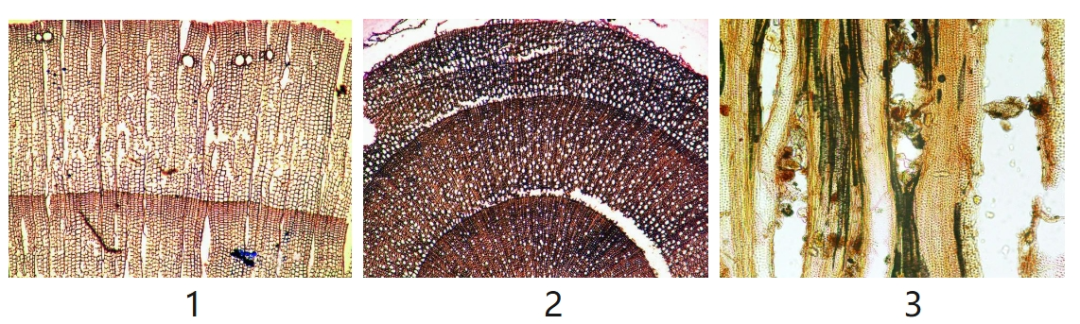

木作根据不同造像题材的身姿样态,在已开凿好的槽孔中安插木骨。木骨以栎属、云杉属等有弹性、韧性强的木材为主,再以马兜铃属木质藤本、忍冬属植物及沙柳等质地轻软、韧性较强、枝条细密的材料附着捆扎〔图二十一〕。因此,需提前确定塑像的类别和数量,计算、预备用料,最后加工安装。此外,施工过程中制作塔柱高处塑像和绘制洞窟壁画所需临时性脚手架及木质工具亦属于木作范畴。

〔图二十一〕东窟、西窟部分塑像木骨与泥层草筋、木筋切面 王树芝制图

1. 云杉横切面 2. 忍冬横切面 3. 马兜铃弦切面 4. 小檗横切面 5. 沙柳横切面 6. 芦苇秆横切面

塑作根据木骨所示参照点,逐步制作塑像。塑像是金塔寺石窟的主体内容,现存塑像个体尺寸和面部表情差异明显,但头冠、项圈、臂钏、璎珞的部分饰物则形状规整,纹样复杂。据此可知,塑像整体应为手制,但部分饰物上的小型饰件系模制而成,再组合贴饰。最后,再为各身塑像敷粉施彩。同时,东窟塔柱背面塑像与其余三面塑像相比,除下层主尊坐佛与两侧胁侍弟子等主体造像塑作精细外,其余塑像造型多生硬机械,衣纹处理粗疏,塔身下层最右侧飞天上、下身比例明显失调,制作粗劣。可能是因为塔柱背面处于洞窟最后部,空间狭仄,自窟门照入的光线被塔柱完全遮挡,环境幽暗漆黑,即使借助油灯光亮亦仅能粗观塑像身姿容颜,难以驻足久视。这或许表明东窟塑作团体存在进一步的内部分工,技艺较高的匠师负责光线较好、被反复观看的塔柱正面及左、右面,光线晦暗、易被忽视的塔柱背面则由水平较差的工匠甚或学徒负责。

画作需要绘制窟室四壁、窟顶和塔柱塑像之间的壁画。窟室四壁和窟顶壁画应与塔柱塑像活动同时进行,或是在完成塔柱塑像之后再行绘制。塔柱塑像之间的壁画是在塑像制作、安装完成后绘制的装饰背景。

通过上文对不同施工内容的分析,可知金塔寺石窟的营造工程彼此关联,环环相扣,由多个工匠团体承担。塑作、画作在石窟规划和施工过程中起主导作用,其他工种要配合塑绘需求组织施工。但当时工匠团体是否已具备明确细致的专业化分工,由不同的匠作体系按既定施工方案分工协作,逐次配合完成,还是由同一匠师兼任数事,尚无法确知。

在石窟开凿过程中,会因岩体断层、裂隙、崩塌等原因造成洞窟与预定方案出现偏差。但在后续的塑像制作、安装环节,可以灵活修改既定造像配设方案,补救石作工程失误,致使塑像布局出现突破整体排布规律的现象。如东窟塔柱下层正面、左面、背面皆各塑六身飞天,每侧三身,排列均匀疏朗。仅右面塑八身飞天,每侧四身,各身体量小于其余三面,彼此相接,紧凑拥挤。一般而言,正面是塔柱四面中最为重要的部分,但该窟却只于右面多塑两身飞天,并非为了突出该面造像,而是因为东窟在雕凿塔柱过程中出现了明显的工程失误,导致塔柱右面略宽于其余三面。配设飞天时,若按照每面六身的既定方案会使右面飞天排列过于松散。因此,右面有意增加了两身塑像,又使塑像空间不足,只好缩小各身飞天的尺寸和间距。

同时,由于洞窟中设计制作的塑像数量较多,塑匠会出现多种失误,或就势改作,或将半成废品再加利用。如东窟塔柱正面天宫左起第四身供养天人右手被误装为左手手掌,因在距地面六米多高的塔柱顶端,观者无法知晓,因此并未重新制作右手手掌〔图二十二〕。塔柱左面天宫中间八身供养天人最初凿孔安插木骨时,误以为只有七身,因而将此处空间等分为七个点位,使得各身天人间距过大。当从洞窟后端向前依次塑像时,发现理应布置八身天人,只得将第八身天人安插在左起第七身天人与中央大龛龛壁之间的狭小空隙。致使两身塑像距离过近,无法同时容纳两身天人的两只手臂,匠师因势将两者塑为交臂互挽凭栏状,与其余均匀排布的供养天人姿态异趣〔图二十三〕。在现已掉落的主尊坐佛上半身塑像残块中发现了一个被废弃的菩萨头像,应是在制作菩萨头像时发生失误,于是将此菩萨头像半成品作为废料,包裹于坐佛泥胎之中〔图二十四〕。塔柱背面下层最右侧飞天双腿粗壮臃长,与纤细短促的上半身颇不相称,身体比例失调,但工匠依然强行将两者拼接为同身造像〔图二十五〕。最后,塔柱背面下层主尊大龛拱额两侧的六身飞天在排列次序上出现明显错乱,靠近拱额两侧的左、右飞天分别身着通肩大衣和上身袒露、下身着长裙,两侧其余两身飞天皆上身袒露、下身着长裙,打破了塔柱下层其余三面大龛拱额两侧飞天着通肩大衣或上身袒露、下身着长裙的对称排布规律,应是塑匠在贴塑塔柱背面飞天时,未留意到飞天内在的布置逻辑造成的。

〔图二十二〕东窟塔柱正面天宫左起第四身 供养天人被误塑的右手

〔图二十三〕东窟塔柱左面天宫交臂互挽的左起第八、九身供养天人

五 结语

石窟是按照特定理念规划设计施工营建的,原初营造方案虽已不存,但通过将单体石窟置于其所属的宏观石窟体系中,对遗址信息进行系统、细致的多学科提取、分析与整合,仍可重建石窟的营造规制、工匠团体及其施工程序。洞窟中现存所有遗迹皆在不同层面承载着石窟生命史的不同历史信息,与造像共同组合、关联,构建出洞窟全面、系统的完整样貌,应予以高度重视。以石窟营造工程为主线,将洞窟空间结构、造像配设、使用方式、仪式程序、工匠团体等方面相互串联,可以从营造者与使用者的双重视角对石窟寺遗址进行更为深入的考察。

附记:本文是《金塔寺石窟考古报告》整理编写项目的阶段性成果,该项目组成员包括中国社会科学院考古研究所夏立栋、刘建国、陈相龙、杨筱、张鹿野,张掖市文物保护研究所姚桂兰、王卫东、秦春梅、蒋德伟,首都师范大学刘韬团队。在金塔寺石窟考古调查过程中,得到了甘肃省文物局、张掖市文化广电和旅游局、甘肃省祁连山国家级自然保护区管护中心马蹄自然保护站大都麻管护站安玉军站长、肃南裕固族自治县马蹄寺旅游区管理委员会佘占林主任、刘国虎和蒲建成先生的鼎力支持。文中洞窟线图由吐鲁番学研究院舍秀红馆员绘制完成。于此并致谢忱!