敖汉水泉墓出土胡人乐舞纹青白玉带研究

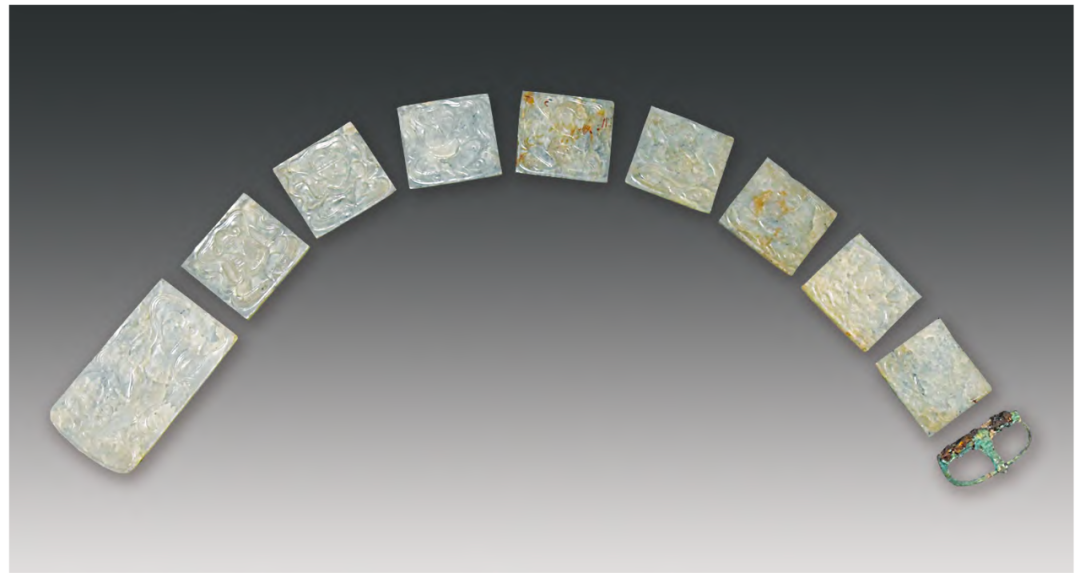

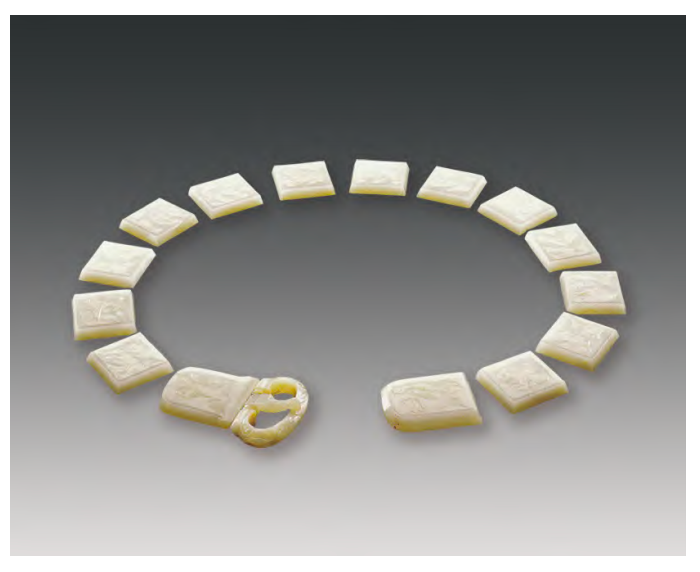

敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带由9块玉带板和1个青铜鎏银带扣组成(图一),带板由同一块玉料制成,玉料是新疆和田玉,颜色青白泛灰,质地不甚莹洁,遍布细小黑斑。玉带板中,含 尾1块,圆首矩形,长12.6、宽6.7~6.9、厚0.6~0.7厘米;方

尾1块,圆首矩形,长12.6、宽6.7~6.9、厚0.6~0.7厘米;方 8块,近正方形,长6.55~6.9、宽6~6.1、厚0.8~0.9厘米。9块带板正面抛光亮洁,背面则较粗糙,侧面略精细于背面。

8块,近正方形,长6.55~6.9、宽6~6.1、厚0.8~0.9厘米。9块带板正面抛光亮洁,背面则较粗糙,侧面略精细于背面。

图一 敖汉水泉墓出土胡人乐舞纹青白玉带(敖汉博物馆供图)

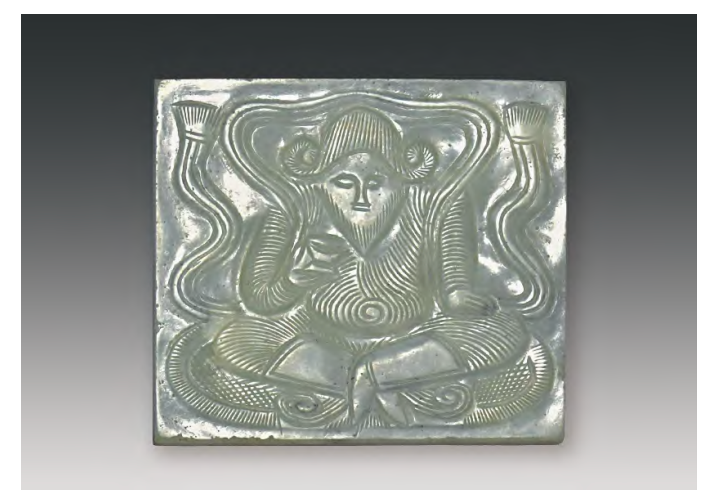

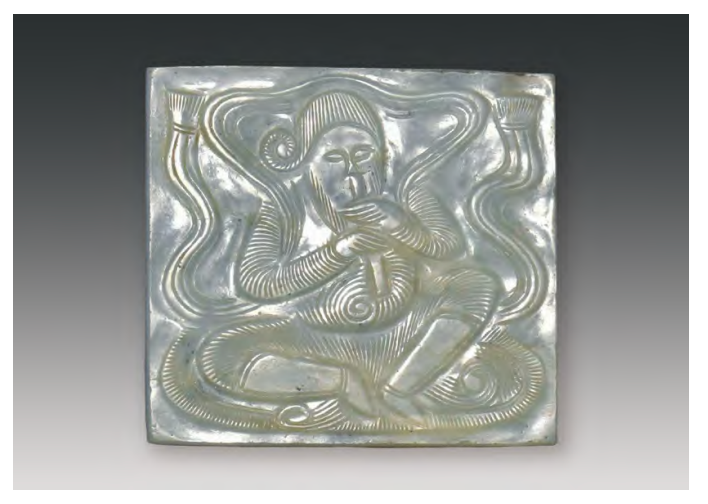

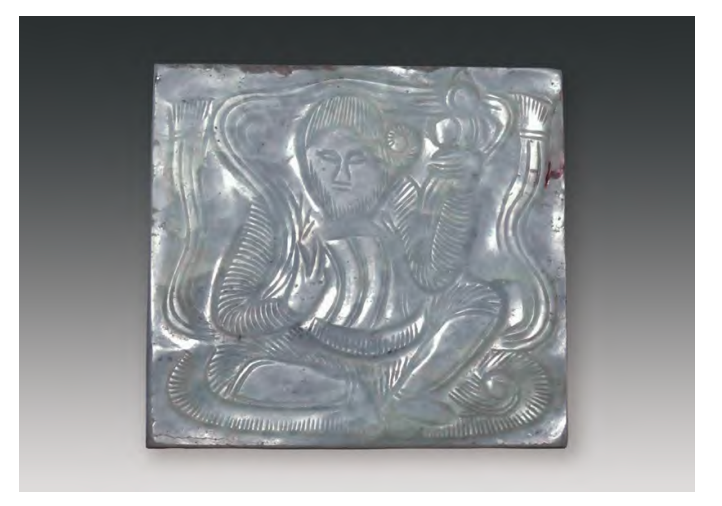

带板纹样以减地浮雕加阴线刻手法表现。 尾饰二胡人,每方

尾饰二胡人,每方 饰一胡人。胡人卷发,络腮浓须,穿胡服,着尖角靴。

饰一胡人。胡人卷发,络腮浓须,穿胡服,着尖角靴。 尾上的二胡人一大一小,高大者翩跹起舞,矮小者在一旁献宝。舞者屈臂挥帛,扭腰摆臀,右腿提膝,左脚踏于圆毯之上,跳着胡腾舞,此舞是北朝至唐代中原流行的西域男子独舞。其右下方胡人作胡拜姿,手托圆盘,内盛宝物,献于舞者(图二、三)。

尾上的二胡人一大一小,高大者翩跹起舞,矮小者在一旁献宝。舞者屈臂挥帛,扭腰摆臀,右腿提膝,左脚踏于圆毯之上,跳着胡腾舞,此舞是北朝至唐代中原流行的西域男子独舞。其右下方胡人作胡拜姿,手托圆盘,内盛宝物,献于舞者(图二、三)。

图二 胡腾舞纹 尾(敖汉博物馆供图)

尾(敖汉博物馆供图)

尾拓片(敖汉博物馆供图)(约原大)

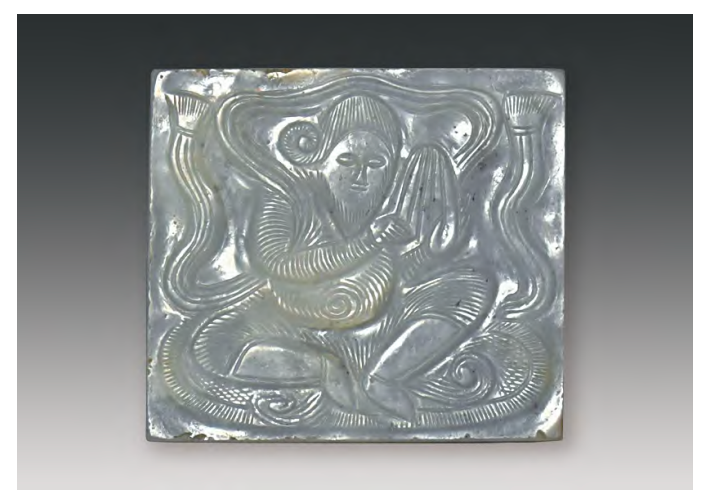

尾拓片(敖汉博物馆供图)(约原大) 上的胡人均肩披帛带,半盘坐于圆毯上,分别作饮酒、吹筚篥、弹琵琶、打拍板、播鼗牢击鸡娄鼓、击毛员鼓、吹笙、吹横笛状。圆毯是每块带板纹饰的固定元素,其在现实生活中是胡人乐舞时的道具,唐代壁画保存了不少它的图像。甘肃敦煌唐贞观十六年(642年)莫高窟第220窟北壁乐舞图,陕西咸阳礼泉县唐乾封二年(667年)韦贵妃墓室壁画伎乐图,西安唐天宝五年(746年)苏思勖墓室壁画胡腾舞图、唐开元天宝年间韩休墓墓室东壁乐舞图(图四)[3]等,均有各式各样的圆毯、方毯。唐代诗人李端描写胡腾舞,“扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏”[4];据僧人释慧琳撰《一切经音义》可知,“花毡”“花毯”“舞筵”即此类圆毯或方毯[5]。

上的胡人均肩披帛带,半盘坐于圆毯上,分别作饮酒、吹筚篥、弹琵琶、打拍板、播鼗牢击鸡娄鼓、击毛员鼓、吹笙、吹横笛状。圆毯是每块带板纹饰的固定元素,其在现实生活中是胡人乐舞时的道具,唐代壁画保存了不少它的图像。甘肃敦煌唐贞观十六年(642年)莫高窟第220窟北壁乐舞图,陕西咸阳礼泉县唐乾封二年(667年)韦贵妃墓室壁画伎乐图,西安唐天宝五年(746年)苏思勖墓室壁画胡腾舞图、唐开元天宝年间韩休墓墓室东壁乐舞图(图四)[3]等,均有各式各样的圆毯、方毯。唐代诗人李端描写胡腾舞,“扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏”[4];据僧人释慧琳撰《一切经音义》可知,“花毡”“花毯”“舞筵”即此类圆毯或方毯[5]。

上的胡人,唯饮酒者正面端坐,余者均侧倾上身。饮酒胡人左手垂放,右手持盏,交脚叠坐,目视前方(图五)。

上的胡人,唯饮酒者正面端坐,余者均侧倾上身。饮酒胡人左手垂放,右手持盏,交脚叠坐,目视前方(图五)。

(敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图) 上胡人弹奏的梨形四弦曲颈琵琶,在汉魏时期由波斯传入西域于阗一带,后沿丝绸之路传至内地[8]。唐杜佑《通典》记录的琵琶“曲项,形制稍大,本出胡中,俗传是汉制”[9],指的就是它。白居易《琵琶行》,诗中“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,生动描写出琵琶音色的复杂多变。琵琶作为中国古典乐器,至今仍广泛流行。

上胡人弹奏的梨形四弦曲颈琵琶,在汉魏时期由波斯传入西域于阗一带,后沿丝绸之路传至内地[8]。唐杜佑《通典》记录的琵琶“曲项,形制稍大,本出胡中,俗传是汉制”[9],指的就是它。白居易《琵琶行》,诗中“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,生动描写出琵琶音色的复杂多变。琵琶作为中国古典乐器,至今仍广泛流行。

图六 胡人吹筚篥纹方 (敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

图八 胡人打拍板纹方 (敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

图一〇 胡人击毛员鼓纹方 (敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

图一一 胡人吹笙纹方 (敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

饰胡人吹横笛纹(图一二)。关于横笛究竟始用于西域还是中原内地,说法不一。有学者认为横笛是汉武帝时,张骞从西域引入中原[16];还有学者认为横笛最初由印度传入西域,后随佛教东传至中原[17];另有学者否定横笛从西域传入的说法,认为六七千年前,中国先民已掌握在坚硬的竹、骨壁上凿孔的技术,那时可能已产生了横笛[18]。音乐学界对此虽未达成共识,但有一点可以确信,即汉唐时期,横笛已在中国多地流行。

饰胡人吹横笛纹(图一二)。关于横笛究竟始用于西域还是中原内地,说法不一。有学者认为横笛是汉武帝时,张骞从西域引入中原[16];还有学者认为横笛最初由印度传入西域,后随佛教东传至中原[17];另有学者否定横笛从西域传入的说法,认为六七千年前,中国先民已掌握在坚硬的竹、骨壁上凿孔的技术,那时可能已产生了横笛[18]。音乐学界对此虽未达成共识,但有一点可以确信,即汉唐时期,横笛已在中国多地流行。

图一二 胡人吹横笛纹方 (敖汉博物馆供图)

(敖汉博物馆供图)

纹饰表现的是龟兹乐,为隋唐胡乐之代表。9块玉带板上的图案串联起来,正是一幅生动的“胡人饮酒乐舞长卷”。

纹饰表现的是龟兹乐,为隋唐胡乐之代表。9块玉带板上的图案串联起来,正是一幅生动的“胡人饮酒乐舞长卷”。关于敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带的年代判定,争议很大。有学者认为是唐代玉带,因为在玉带上雕琢胡人伎乐纹一直是唐代特色[19];有学者认为是五代时期来自古于阗国的玉带[20];也有学者通过工艺判断其为辽初作品[21]。笔者拟从装饰题材和样式特征两方面入手,将敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带与考古发现的唐、五代、辽代带具及其相关物质遗存进行对比,明确此玉带的艺术特征,据此判定其制作年代。

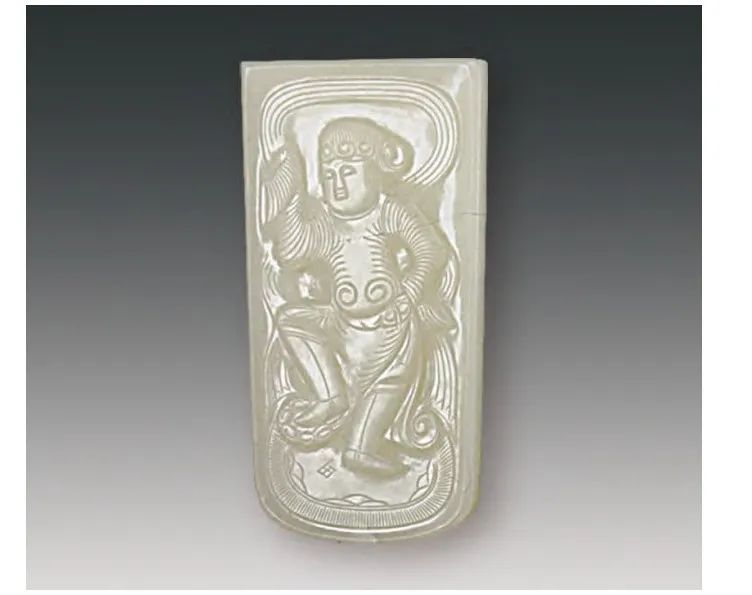

(图一三),虽不是完整的玉带,制作也有些粗疏,似半成品,后还经过改制,四角被钻孔,但史料价值很高。辽上京是辽代营建最早,也是最为重要的都城,辽太祖耶律阿保机(872~926年)于神册三年(918年)二月开始在临潢(今内蒙古巴林左旗东南郊)筑城,至会同元年(938年)六月,辽上京初具规模,此后,辽上京的使用时长近200年,直至辽末,其始终是辽代的政治、经济、文化中心[29]。辽上京“汉城是特设的汉族及其他少数族所居之处”[30],那么,这块方

(图一三),虽不是完整的玉带,制作也有些粗疏,似半成品,后还经过改制,四角被钻孔,但史料价值很高。辽上京是辽代营建最早,也是最为重要的都城,辽太祖耶律阿保机(872~926年)于神册三年(918年)二月开始在临潢(今内蒙古巴林左旗东南郊)筑城,至会同元年(938年)六月,辽上京初具规模,此后,辽上京的使用时长近200年,直至辽末,其始终是辽代的政治、经济、文化中心[29]。辽上京“汉城是特设的汉族及其他少数族所居之处”[30],那么,这块方 的所有者,可能就是汉人或契丹之外的其他少数民族,这再次折射出辽代西辽河流域多民族对胡人乐舞纹玉带的喜爱。辽上京汉城遗址出土的胡人击毛员鼓纹白玉方

的所有者,可能就是汉人或契丹之外的其他少数民族,这再次折射出辽代西辽河流域多民族对胡人乐舞纹玉带的喜爱。辽上京汉城遗址出土的胡人击毛员鼓纹白玉方 ,装饰内容与表现形式和敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带中同题材带

,装饰内容与表现形式和敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带中同题材带 并无二致。结合前述建筑、绘画、金银器皿和带具等资料,可以想见胡人乐舞图在唐以后尤其是辽代的盛行程度,其装饰范围不限于一时一地,亦不囿于一物一器,如今所见的相关物质遗存只是侥幸留存的“历史碎片”,这一图像母题当年在西辽河流域实际的流行程度应当更高。

并无二致。结合前述建筑、绘画、金银器皿和带具等资料,可以想见胡人乐舞图在唐以后尤其是辽代的盛行程度,其装饰范围不限于一时一地,亦不囿于一物一器,如今所见的相关物质遗存只是侥幸留存的“历史碎片”,这一图像母题当年在西辽河流域实际的流行程度应当更高。

图一三 辽上京汉城遗址出土胡人击毛员鼓纹白玉方 (辽上京博物馆供图)

(辽上京博物馆供图)

白玉鞢

白玉鞢 带,带板数量多达25块[31]。而且,唐代玉带的带板造型较为多样,有方形、圆首矩形、尖拱形、半圆形等,多数带板的背面大于正面,侧面作斜坡状(图一四),还有一部分带板的正面(或正反两面)边缘被削棱,有细窄的斜坡。自晚唐起,革带的设计趋近简约,构件少、带板造型洗练的革带开始流行。前蜀王建永陵出土的红鞓龙纹白玉带只有10个构件,包括8块玉带板(1块

带,带板数量多达25块[31]。而且,唐代玉带的带板造型较为多样,有方形、圆首矩形、尖拱形、半圆形等,多数带板的背面大于正面,侧面作斜坡状(图一四),还有一部分带板的正面(或正反两面)边缘被削棱,有细窄的斜坡。自晚唐起,革带的设计趋近简约,构件少、带板造型洗练的革带开始流行。前蜀王建永陵出土的红鞓龙纹白玉带只有10个构件,包括8块玉带板(1块 尾、7块方

尾、7块方 )和2个金属带扣[32];同样出自敖汉水泉墓的双凤纹鎏金银带也只有11个构件,包括10块方

)和2个金属带扣[32];同样出自敖汉水泉墓的双凤纹鎏金银带也只有11个构件,包括10块方 、1块

、1块 尾;呼伦贝尔博物院收藏1条辽代铜鎏金带[33],组合构件更少,只有1块

尾;呼伦贝尔博物院收藏1条辽代铜鎏金带[33],组合构件更少,只有1块 尾、7块方

尾、7块方 和1个带扣。晚唐以后,玉带的带板造型普遍洗练,通常正反面等大,边缘并无斜坡或削棱。敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带的构件组成、带板造型,与五代、辽代同类带具的特征完全吻合。

和1个带扣。晚唐以后,玉带的带板造型普遍洗练,通常正反面等大,边缘并无斜坡或削棱。敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带的构件组成、带板造型,与五代、辽代同类带具的特征完全吻合。

上的纹饰,制作虽不完善,但和敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带的工艺特征相同,这种特征在前蜀王建的红鞓龙纹白玉带、辽宁朝阳姑营子村辽太平六年(1026年)耿知新墓[35]出土的山纹白玉带上均有所见。辽代玉器整体风格写实,“这种趋于写实的装饰技法,都是之前的玉雕不见或少见的”[36],和同时期绘画、雕塑、工艺美术等其他视觉艺术的风格相一致。辽代玉器明显受到当时绘画艺术的影响,“在人物造型和刻画上,契丹画家不仅注意形似,也追求神似,所画人物多作七八分面,点睛于眼角,富于表情……而且衣纹勾画得流畅、飞动,给人以一种极富韵律和节奏的美感”。“线描技术的广泛运用是契丹壁画艺术的又一特点……契丹壁画在线条的表现力方面达到了相当高的水平。如画中对人和各种动物躯体描绘的准确性、骨骼的坚实、肌肉的弹力等,都表现得非常充分”[37]。辽代绘画注重对人物形象的精准表现和擅用线条这两个艺术特征,在敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带的纹饰上也有鲜明体现。

上的纹饰,制作虽不完善,但和敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带的工艺特征相同,这种特征在前蜀王建的红鞓龙纹白玉带、辽宁朝阳姑营子村辽太平六年(1026年)耿知新墓[35]出土的山纹白玉带上均有所见。辽代玉器整体风格写实,“这种趋于写实的装饰技法,都是之前的玉雕不见或少见的”[36],和同时期绘画、雕塑、工艺美术等其他视觉艺术的风格相一致。辽代玉器明显受到当时绘画艺术的影响,“在人物造型和刻画上,契丹画家不仅注意形似,也追求神似,所画人物多作七八分面,点睛于眼角,富于表情……而且衣纹勾画得流畅、飞动,给人以一种极富韵律和节奏的美感”。“线描技术的广泛运用是契丹壁画艺术的又一特点……契丹壁画在线条的表现力方面达到了相当高的水平。如画中对人和各种动物躯体描绘的准确性、骨骼的坚实、肌肉的弹力等,都表现得非常充分”[37]。辽代绘画注重对人物形象的精准表现和擅用线条这两个艺术特征,在敖汉水泉墓胡人乐舞纹青白玉带的纹饰上也有鲜明体现。

图一五 西安丈八沟唐代窖藏出土胡人打拍板纹方 (采自刘云辉《北周隋唐京畿玉器》,第 56 页,重庆出版社,2000 年)

(采自刘云辉《北周隋唐京畿玉器》,第 56 页,重庆出版社,2000 年)

上的胡人也是瓜子脸型,但无髡发,额顶系一巾环,也不是典型的契丹发式。然而,为何这两个玉带具上的胡人长相带有契丹民族特征,发型却不具备呢?这其实不难理解。敖汉水泉墓和辽上京汉城遗址出土的胡人乐舞纹带具,作为兼具实用与审美价值的工艺美术品,其上图案是作装饰之用,而非“图像实录”,题材虽沿袭自唐代,但具体形象的表现则融入了时代、地域、民族的艺术因素。正如尚刚所说,唐代的西域纹样已具有浓郁的中国情调,“伎乐人虽每作胡相,但他们是在为中国权贵演奏,这同单纯的描摹异域风情毕竟两样”[40]。当这些西域纹样又经历数百年的发展演变,传至契丹人建立的辽代时,面貌也会发生相应的改变。

上的胡人也是瓜子脸型,但无髡发,额顶系一巾环,也不是典型的契丹发式。然而,为何这两个玉带具上的胡人长相带有契丹民族特征,发型却不具备呢?这其实不难理解。敖汉水泉墓和辽上京汉城遗址出土的胡人乐舞纹带具,作为兼具实用与审美价值的工艺美术品,其上图案是作装饰之用,而非“图像实录”,题材虽沿袭自唐代,但具体形象的表现则融入了时代、地域、民族的艺术因素。正如尚刚所说,唐代的西域纹样已具有浓郁的中国情调,“伎乐人虽每作胡相,但他们是在为中国权贵演奏,这同单纯的描摹异域风情毕竟两样”[40]。当这些西域纹样又经历数百年的发展演变,传至契丹人建立的辽代时,面貌也会发生相应的改变。

图一六 咸阳礼泉县唐昭陵陵园出土胡人跳胡腾舞纹 尾(采自中国出土玉器全集编委会《中国出土玉器全集 14》[陕西],第 185 页,科学出版社,2005 年)

尾(采自中国出土玉器全集编委会《中国出土玉器全集 14》[陕西],第 185 页,科学出版社,2005 年)

[42]即为实物证据。考古资料和文献记载表明,南北朝时,玉带也见于中原。《周书》记录,宇文泰(507~566年)在西魏执政期间,曾将自己的紫袍玉带赐给功将李迁哲[43];而今所知最早的玉带出自北周骠骑大将军若干云墓(宣政元年,578年,位于陕西咸阳底张湾)[44]。由上可推断,玉质胡人乐舞纹带在内地始盛的时间是南北朝。唐代,胡人乐舞纹玉带在关陇地区广为流行,西安唐代墓葬、窖藏出土多副胡人乐舞纹玉带

[42]即为实物证据。考古资料和文献记载表明,南北朝时,玉带也见于中原。《周书》记录,宇文泰(507~566年)在西魏执政期间,曾将自己的紫袍玉带赐给功将李迁哲[43];而今所知最早的玉带出自北周骠骑大将军若干云墓(宣政元年,578年,位于陕西咸阳底张湾)[44]。由上可推断,玉质胡人乐舞纹带在内地始盛的时间是南北朝。唐代,胡人乐舞纹玉带在关陇地区广为流行,西安唐代墓葬、窖藏出土多副胡人乐舞纹玉带 ,海内外多家博物馆也藏有这类唐代传世品[45]。

,海内外多家博物馆也藏有这类唐代传世品[45]。 玉带,详见贠安志《中国北周珍贵文物——北周墓葬发掘报告》,第60~76页,陕西人民美术出版社,1993年。

玉带,详见贠安志《中国北周珍贵文物——北周墓葬发掘报告》,第60~76页,陕西人民美术出版社,1993年。 上的胡人伎乐形象》,《丝绸之路研究集刊》(第1辑),商务印书馆,2017年;王光青《唐代玉

上的胡人伎乐形象》,《丝绸之路研究集刊》(第1辑),商务印书馆,2017年;王光青《唐代玉 话“乐舞”》,《文博》2006年第2期;李坤元、梁惠娥《唐宋玉带中伎乐纹装饰艺术考》,《丝绸》2022年第3期。

话“乐舞”》,《文博》2006年第2期;李坤元、梁惠娥《唐宋玉带中伎乐纹装饰艺术考》,《丝绸》2022年第3期。[52]《辽史》卷一○《圣宗本纪一》,第107页。

[53](宋)叶隆礼《契丹国志》卷七《圣宗天辅皇帝》,第57、58页,齐鲁书社,2000年。

[54]《辽史》卷二七《天祚皇帝本纪一》,第326页。

[55]《旧唐书》卷四五《舆服志》,第1952、1953页,中华书局,1975年。

[56]《辽史》卷三二《营卫志中·行营》,第373页。

[57]《辽史》卷五六《仪卫志·国服》,第906页:“皇帝紫皂幅巾,紫窄袍,玉束带,或衣红袄;臣僚亦幅巾,紫衣。”《辽史》卷五六《仪卫志·汉服》,第910页:“五品以上,幞头,亦曰折上巾,紫袍,牙笏,金玉带。”

[58]同[1],第102~115页。

[59]苏芳淑《琢玉成器——考古艺术史中的玉文化》,第139页,上海书画出版社,2021年。

[60]于宝东《辽代玉器文化因素分析》,《内蒙古大学学报》(人文社会科学版)2006年第3期。