“千斯仓”宋代钞版辨伪

世界上最早的纸币产生于中国宋代,是中华文明史上一大创举。然而宋代纸币并没有实物存世,让后人一睹其真容,不能不说是一大遗憾。1938年,日人奥平昌洪所著《东亚钱志》公布了一块铜印版,是田中清岳堂收藏,奥氏名其宋代会子铜版。现在可见的国内最早提到这块印版的是著名收藏家王荫嘉,1941年,他在《泉币》第九期刊发《补录春间蒋君来函并跋》中感叹:“则有不如交子版的远离国土耶?所异国内同志中之大力者,寥寥无几。以致连城国宝,辇载他邦”。这块钞版何时在国内现身?具体情况如何?它又是如何流到日本的?多年来世人对此一无所知。至于钞版在日本的情况如何,也没有见到相关的披露,笔者通过电子邮件向日本著名的货币史专家黑田明伸教授请教,询问日本国内有无关于《东亚钱志》所录宋代钞版的有关信息,黑田教授非常慎重,他与专门研究宋代货币史的宫泽知之教授进行了沟通。两位研究中国货币史的专家均对于田中清岳堂一无所知,也不能确认《东亚钱志》关于宋代钞版的描述是可靠的,说明日本学界也没有见到过这块钞版。

Dear Prof Gao,

I asked about the description and the image of paper money in the 東亜銭志 to Miyazawa

Tomoyuki宮澤知之who is the specialist of the monetary history under the Song.

He cannot identify whether the description in the 東亜銭志 is true. We can know nothing about 田中清岳. Thus, it is safer for us to think that the description in the 東亜銭志 depended on no

identified information.

best wishes,

kuroda黑田明伸

长期以来,介绍宋代纸币的出版物常常会用到这张钞版拓片,因其图版上有“千斯仓”字样,故也称为“千斯仓”钞版。虽然研究者对钞版拓片的讨论从未中断,但是对于钞版的真伪及它是宋代的何种纸币从未取得一致的认识。

“千斯仓”钞版与拓片的流传

国内出版物上的“千斯仓”版拓片最早见于上世纪50年代出版的彭信威《中国货币史》。纸币收藏家吴筹中说,此钞版解放前被钱商转售国外,国内仅其本人收藏拓片一张,“拓本不会只拓一张,或许有的单位和个人,藏而不宣”。但吴筹中先生未说明他的拓片的来源,也没有介绍过这些消息的来源。多年来“千斯仓”钞版的来龙去脉一直是“据说”,并无确切的来源。

“千斯仓”钞版的真赝,或者它究属宋代何种纸币?这些问题尚可继续讨论,但搞清拓片的来历和相关信息仍然十分必要。

近年来,“千斯仓”钞版拓片终于有了新的发现。2018年11月北京海王村拍卖公司举办的“中国书店2018年秋季书刊资料文物拍卖会”在琉璃厂中国书店拍卖厅举办,“金佳石好—金石碑帖专场”拍出了一张有陈梦家、孙壮题跋的北宋交子铜版拓本(图1)。此拍品于2021年嘉德秋季再次拍出。无独有偶,2021年4月16日《辽宁日报》也公布了辽宁博物馆收藏的一张拓片,报道称辽博的拓片系罗振玉旧藏。罗振玉将所获得的清代李佐贤的藏品携至旅顺,东北解放后,这批文物归辽宁博物馆收藏。

图1

这两张拓片的出现大大丰富了“千斯仓”钞版的有关信息,特别是海王村拍品拓片,除钞版正面外还有钞版背面和四周拓片,特别重要的是拓片上面的题跋为我们了解钞版和拓片的来龙去脉提供了可能。

海王村拓片上有多枚印章和题跋。“友声手拓”印章说明拓片制作人为友声。乔振兴,字友声,尊古斋主人黄浚(字伯川)的徒弟,长于青铜器鉴定,1935年以后受黄浚委托任通古斋经理,1949年返乡闲居,1951年入故宫博物院从事青铜器鉴定工作。据故宫博物院网站“景仁榜”,乔友声先生曾于1959年向故宫博物院捐献商周陶器两件,1960年与李庆裕一起缴交铜匜一件。

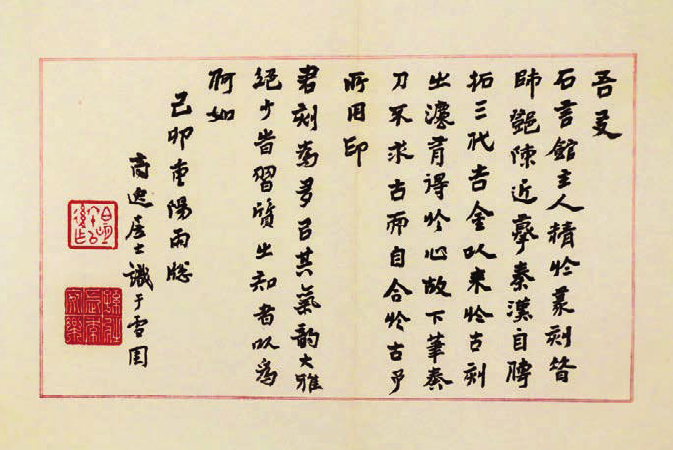

拓本上有二段孙壮手书题跋:

“尊古斋主人所藏,友声仁兄属。北平孙壮题。”后押孙壮印。

“传世钞版金元为多。此南宋交子铜版,至为可珍。我国纸币之兴,始于宋初,蜀民以铁钱质重,私为楮券以便贸易,谓之交子。后官为置务,禁民私造。高宗绍兴六年二月诏置行在交子务,命榷货务樁垛见钱造关子。卅年户部造会子见钱于城内外流转,渐乃通行淮浙、湖北、京诸路。不特上供等钱许用,即民间典卖田宅、牛畜、车船亦许全用。以迄宋亡,未之或废。其除四川外者则以川用铁钱。大观时改交子为钱引,铁贱铜贵不相通也。戊辰四月,高逸记。”钤印:孙壮印。从孙壮《石言馆印草》题字(图2)可知,孙壮号高逸居士。

前者透露了钞版收藏者及拓片制作者。另段是孙壮对此钞版的考释文字。从中我们可以了解到拓片制作时间为戊辰四月,即1928年4月。

陈梦家题跋:“此宋钞版,固与研究历代钞法大有价值,即其书法、刻画亦可视作宋板书与宋画也。民国三十七年三月,上虞陈梦家。”钤印:陈梦家印。

陈梦家是当代著名考古学家、古文字学家。早年从事诗歌创作,1936年后从事古文字研究,曾在燕京大学、西南联大任教,1944年后在美国讲学并游历英法等国。1947年秋回国在清华大学任教。据《陈梦家年谱》引述《朱自清日记》,1947年12月18日,朱自清曾在黄伯川古玩店与为清华大学购买古铜器的陈梦家相遇。可知陈梦家也与黄伯川有交集。陈梦家的题跋写于1948年,此时钞版已经在日本,他应该并未见到钞版实物。

与拓片相关的有尊古斋、乔友声、孙壮、陈梦家,通过了解相关人员的情况,我们可以大致了解钞版的面世及流传经过。

钞版的收藏者尊古斋是晚清民国时期北京琉璃厂著名的古玩商铺,号称“金石鉴定第一家”。尊古斋由落榜举子黄兴甫创办,后由其侄黄伯川接替,以经营青铜、玉器为主。黄兴甫,湖北江夏人,光绪二年(1876)上京赶考,落榜后留在北京,于光绪末年在琉璃厂创办尊古斋。宣统二年(1910)黄兴甫将尊古斋交给其侄子黄伯川经营。黄伯川曾就读于京师同文馆,习多门外语,毕业后曾在德国“奇罗佛”洋行当译员。接手尊古斋后,以青铜器经营最为出众,在当时琉璃厂拥有较大影响力。1928年,黄伯川因涉东陵盗案被捕入狱,1930年出狱。有人考证黄伯川出狱后仍继续经营尊古斋至1935年。黄伯川经营尊古斋25年,在其叔父黄兴甫的基础上使尊古斋的经营达到了鼎盛,在当时也被人称为“黄百万”。一说黄伯川出狱后,将尊古斋关了。由西琉璃厂搬到东琉璃厂,在宝铭堂书铺的旧址开了通古斋,由他的徒弟乔友声经营,自己不再直接做买卖。

黄伯川受过新式教育,鉴赏和研究水平很高,可谓亦学亦商。他经营的尊古斋除财力雄厚外,还有两个特点。

一是他经营的文物档次很高。既有民国时候殷墟出土的甲骨器物等,也有从王宫贵族家流出的文物。他将经手之物拓印成册,编有《邺中片羽》《尊古斋金石集》《尊古斋瓦当文字》《尊古斋陶佛留真》《尊古斋造像集拓》《尊古斋古兵精拓》《尊古斋古镜集锦》《尊古斋古玉图谱》等。从这些拓集中可知尊古斋曾经手过许多著名文物,并可了解这些文物的去向。如美国弗利尔美术馆所藏商代晚期人面盉,出土于殷墟,最早著录于黄伯川的《邺中片羽·三集》。《邺中片羽》中所著录的133件青铜器,据不完全统计,至少已有103件入藏中外19家博物馆。其中,中国65件,欧洲24件,美国14件。此外仅余29器,其间或有已入馆藏而未统计到者,亦或有散佚者。目前尊古斋玉器不少出现在国内多地博物馆之中,如故宫博物院藏宋代龙柄葵花式玉杯、中国国家博物馆藏明代双耳玉杯;也有不少辗转流至海外,如芝加哥美术馆藏东周嵌玉鎏金银铜带钩、英国V&A艺术博物馆藏西汉玉马等。

二是尊古斋在琉璃厂享有盛誉,与其交往的很多是文人学士,其中不少是著名的学者和考古学家。他们之间既有交易往来,也有学术上的讨论,近代著名学人罗振玉、王国维、容庚、马衡、徐乃昌、于省吾、傅斯年、徐中舒等,这些人均与黄伯川有交易或学术往来。古钱币也是尊古斋的经营品类之一,钱币藏家郑家相就曾在尊古斋购得多件古钱币。除上述国内藏家学者外,还有不少来京寻宝的国外藏家和商人。黄伯川受业于新式教育,因其过人的专业学养与外语条件深受外国藏家的青睐。日本的山中定次郎与卢芹斋等古玩商也是尊古斋的重要顾客。

清华大学图书馆藏有黄伯川《尊古斋金石拓》,系陈梦家任职清华大学时入藏。因海王村的拍品系尊古斋藏品,笔者和同事杨君同志一起查阅《尊古斋金石拓》,其中有两张古钞版拓片,一为宋代“行在会子库”钞版拓片,此件钞版现存中国国家博物馆,系解放后购入的陈仁涛藏品,另一件为元代纸币钞版拓片,并无宋代“千斯仓”版拓片。至于《尊古斋金石拓》为什么没有将“千斯仓”钞版编入,不得而知。虽然一般认为黄伯川1935年以后才将他的各种集拓陆续印发,但也可能《尊古斋金石拓》编定时间较早,当时尚未获得此钞版。

孙壮(1879-1943)是民国时期的金石学家,字伯恒,号雪园,直隶大兴人,晚清国子监学生,肄业同文馆、京师大学堂。1906年,出任商务印书馆北京分馆经理。还是营造学社校理、考古学社社员、“冰社”秘书长。1932年,与容庚、马衡、唐兰、周进、商承祚合议,组织金石学社,取名“述社”。孙壮出身收藏世家,曾辑印叔祖孙汝梅(号春山)《读雪斋印存》《读雪斋印遗》,个人藏品辑为《雪园藏印》《北平孙氏雪园藏器》行世,又辑印陈宝琛藏品为《澂秋馆吉金图》,为方焕经撰《宝楚斋藏器图释》,与马衡同辑《集拓新出汉魏石经残字》。孙壮还著《古泉考略》《版籍丛录》《永乐大典考》等。孙壮与尊古斋黄伯川关系密切,1928年黄伯川因东陵案入狱,1930年商震任河北省主席时,孙壮是商震的好友,经孙壮从中说合,黄伯川得以保释出狱。

尊古斋黄伯川与孙壮、陈梦家都是当时金石收藏研究界的大家,他们之间有很多交集,与“千斯仓”钞版有关是完全可能的。由此可知,“千斯仓”钞版至迟在1928年曾出现在北京琉璃厂,被黄伯川收藏,乔友声制作了一张拓片,请孙壮题跋并考释。1948年陈梦家见到拓片并题跋。

《辽宁日报》说辽博拓片是李佐贤藏品,罗振玉将所获得的清代李佐贤(1807-1876)的藏品携至旅顺,东北解放后,这批文物归辽宁博物馆收藏。其中有李佐贤编《古泉汇》一书共64卷,17册。同时有李佐贤依每枚钱币特制的匣函,里面有钱币3128枚,钱范9个,这张拓片就在匣函里。笔者与杨君先生研判认为,此辽博的拓片应该不是李佐贤旧藏,按李佐贤是清代收藏家,尤好钱币,在其著述中并无宋代钞版的记述,而罗振玉与黄浚过从很多,是尊古斋的常客,最有可能是罗振玉从尊古斋获得了这张拓片,将其与李佐贤的藏品放在一处。所以这张拓片的来源也同样是尊古斋。

由于尊古斋拓片的现身,我们对于“千斯仓”钞版有了更多的了解,通过多种信息的互相印证,我们可以确认,“千斯仓”钞版确有其物,至迟在1928年被尊古斋收藏。钞版也确实得到了当时的收藏家和金石学家的珍视,曾制作多张拓片并有名家题跋。至于它如何流到日本,因日本古玩商山中定次郎是黄伯川尊古斋的常客,所以尊古斋将“千斯仓”钞版售于日本古玩商并流入日本是完全可能的。钞版在日本由田中清岳堂收藏,1938年奥平昌洪的《东亚钱志》得以公开披露。现在看来“千斯仓”钞版留在国内的拓片除吴筹中先生收藏的一张外,至少还有孙壮题跋拓片和辽宁博物馆收藏的罗振玉的拓片,这两张拓片均与尊古斋有关,应是钞版由尊古斋收藏时所拓。虽然拓片并无问题,“千斯仓”钞版曾由名声显赫的尊古斋收藏,也经由著名收藏家题跋,但是这并不能说明钞版本身为真。其实在尊古斋的收藏中也不乏各种原因混杂了一些伪品。

关于“千斯仓”钞版真伪讨论

上世纪50年代彭信威先生出版其货币史名著《中国货币史》,书中附有这块钞版的拓片,称为“北宋的官交子或钱引”。彭先生这一断语颇为草率,以彭先生对宋代货币史研究之深,不应该把它定为官交子,因为官交子是北宋四川的区域性纸币,而钞版上明确写明“除四川外诸路州县”。60年代出版的《中国货币史》修订本中,钞版的名称改为宋代钱引,“这是钞版的拓本。上面既无年份,也没有名称,金额也是临时填写的。看上面文字,可能是崇观年间四川以外各路所行的钱引。”由于《中国货币史》的影响,此一纸拓片被广泛传播,以至今日,在许多关于中国纸币史论述中被视为宋代纸币。

上世纪80年代以来,关于此版的讨论渐多,有疑其伪者,而更多的讨论则认其为真,并力图将其定名为宋代的何种纸币。在这些证真的文章中,论者也是小心翼翼、曲尽婉转,期证圆满。

关于千斯仓版的讨论,有对拓片本身样式、图案、文饰的时代风格的讨论,也有对钞版文字所包含的历史信息的考释。

关于拓片本身的讨论可谓见仁见智,意见大相径庭。彭信威先生认为“这钞版不但在世界货币史上有极高的价值,就是在印刷史和板画史上也是很重要的。”盛观熙则认为“现存北宋交子版拓片无论在书法书体,形制式样等方面,与宋代的时代风格有着较大的差异。似非官方正式颁行之物。”谢世平认为“宋代纸币版拓”没有如实地、集中地反映出宋代的印刷科技与文化水平,很可能是后人(或许是钱币商)以盈利为目的,根据有关历史资料七拼八凑而制成的一件仿宋代纸币版。乔晓金和卫月望也对“千斯仓”钞版持否定意见,他们认为:宋代纸币的格式是当时科学文化的集中表现,以后历代纸币都是在这一个原则上的提高与改进。“千斯仓”版没有反映宋代货币文化的特征,不符合史料所反映的宋代纸币应有的要素和信息。

根据钞版文字所反映的历史信息分析钞版的真伪及钞版的定名方面的讨论较多。上世纪30年代最早介绍钞版的日人奥氏本人认为这是宋代的会子印版,彭信威上世纪50年代出版的《中国货币史》称为宋代官交子或钱引,60年代修订再版时改变了看法,称为宋代钞版并推测可能是北宋崇观年间四川以外各路所行的钱引。80年代以后讨论者渐众,因为钞版文字明确说明它只在四川外诸路流通,而交子是四川的区域性纸币,交子说显然不能成立,所以除社会上仍有人称其为交子外,研究者已经没有人把它当交子看待。叶世昌、吴筹中、刘森等先生均认为“千斯仓”钞版系北宋徽宗时期的小钞。进入21世纪,姚朔民对北宋末年的钱引说进行了论证,姚文发表后,叶世昌对钱引说也颇为认同。2011年李伟国初步推断该钞版应为宋代之物,且为南宋之物。至于是否为南宋后期之物仍须进一步深入研究。他虽然没有说是会子,这一说法等于回到了会子说。

关于钞版文字信息的讨论,其共同点是在认定此钞版为真品的前提下,通过搜寻历史文献中有关纸币的信息,对钞版文字进行解读和印证,试图根据文献记载的宋代纸币种类,对号入座,为钞版定名。宋代曾经出现过的几种纸币,如四川交子、钱引,北宋后期昙花一现的小钞和钱引,南宋的会子等,都尝试过,但是各种说法都没有提出可靠的证据,仍属推测,难以自圆其说,本文在此不再一一列举。

笔者认为,判断“千斯仓”钞版的真伪还是应该从钞版文字入手,看它是否完全符合宋代当时的用语,因为后世作伪者即使根据文献进行模仿,但是由于脱离了当时的时代,仍然难免留下蛛丝马迹。“千斯仓”钞版上“并同见钱七百七十陌”这个标示纸币面额的文字,是判断其真伪的关键信息。现有的讨论文章中,除李伟国外,还没有人对“并同见钱七百七十陌”这个用语提出过怀疑,论者很自然地认为它反映的是宋代的钱陌制度,并且将这一信息当作确定钞版是宋代纸币的一个重要依据。但是笔者认定,恰恰是这个说法暴露了“千斯仓”版是后人作伪。

宋代的钱陌制度,继承前代而来,是方孔圆钱特定的一种钱币计算办法。铜钱单位价值低小,为计数方便,秦代即有千一畚的计数方法,以一千为计算单位。汉代以后采用穿系方法,用绳子将一千枚钱穿在一起,称一贯或一缗,贯和缗就成为货币单位。为了计数方便,会将一贯钱分成十个等份,每个等份就是一百,这个等份就称为“陌”。在实际支付流通过程中,出现了以不足一千钱为一贯,相应地每一个等份不足百钱的“陌”的情况,这就是“短陌”。以多少实钱为一贯,或者说以多少钱当陌,即实行何种陌制,不同的时代、不同的地域、不同的行业有所不同。出土的金代钱贯真实再现了宋代钱贯的情况。用绳子编系起来的一贯铜钱,分为10个小节,每两小节组成一小组,再由五组构成一贯。明代严恭《通源算法》记录了一道古算题,“今有散钱不知其数,作七十七陌穿之,欠五十文凑穿,若作七十八陌穿之,不多不少,问钱数若干。答曰:二千一百六文。”这道古算题以七十七为陌,应该就是宋代的算题。我们了解了方孔圆钱贯这一货币单位的来历,就能很好地理解陌和陌制的含义。

短陌出现于南北朝时期,唐宋一直延续。短陌现象的出现,与铜钱实际购买力的变化有关,同时也与不同场景下,交易和支付的便利有关,不同陌制表示一贯包含的实际钱数。不同的行业,需要一个与特定商品单价相适应的陌制以方便订价和交易,这样就形成了特定行业适用的陌制。短陌现象是一个民间市场行为,政府陌制主要是适用于政府财政税收的规定,对民间市场行为并没有强制约束力。

宋代存在多种陌制,政府财政税收和支出方面通常以七十七钱为陌,七百七十为一贯,一般称为一贯文省,也称省陌或官陌;不同行业有不同的陌制,实际上都是与不同商品定价相关的。

《东京梦华录》卷三《都市钱陌》:“都市钱陌,官用七十七,街市通用七十五。鱼肉菜七十二陌,金银七十四,珠珍、雇婢妮、买虫蚁六十八,文字五十六陌。行市各有短长使用。”

《长编》卷一八,太平兴国二年九月丁酉:“诏所在悉用七十七为百。”

《席珍放谈》卷二:“今则凡官司出入,悉用七十七陌,谓之省陌是也。”

《容斋三笔》卷四《省钱百陌》:“太平兴国二年,始诏民间缗钱定以七十七为百。自是以来,天下承用,公私出纳皆然,故名省钱。”

宋代文献中涉及钱数时常会说明使用何种陌制,如是实际钱数则说“足”,如是省陌则说明是“省”,即七十七钱为陌之官陌,或“××陌”,××这个数字一定小于一百。标准的说法是七十七陌,九十八陌,即以77或98枚实钱为一陌。“陌”并不是做为一个数量单位,而是指以多少钱为陌的陌制。

足钱举例:《宋会要辑稿·食货》一七之一九载,天圣二年:“旧例诸色人将银并银器出京城门,每两税钱四十文足。”《宋会要辑稿·食货》三八之一三载,建炎三年,两浙路上供和买夏税绸绢“令人户每匹折纳价钱二贯文足”。

省陌举例:《宋会要辑稿·食货》一七之三八载,封州在城商税于绍兴九年“收到税钱七千七百七十二贯七十六文省”。我们今天仍可以见到的南宋钱牌也标明钱数:“准壹拾文省”“准贰拾文省”“准肆拾文省”等。

各种短陌举例:九十九陌:《宋会要辑稿·食货》七之六二载乾道五年诏:“绍兴府将前项纽计钱省仓中界见行籴米价值,作二贯文九十九陌折纳米一石。”九十八陌:《宋会要辑稿·食货》二八之二二载:淳熙时,“广东路奉行钞法,自绍兴间客铺赴广州卖钞库入纳,皆是用银,每两价钱三贯五十文,九十八陌”。九十六陌:《晦庵集》卷一九《按唐仲友第四状》,“丁志取受张应龙钱六十贯文,九十六陌”。九十四陌:《宋会要辑稿·职官》四四之一三载,绍兴元年,大食人进奉大象牙、大犀角,“象牙各系五、七十斤以上。依市舶司条例,每斤价钱二百六十文,九十四陌”。八十五陌:《宋朝事实》卷一五《曲引钱》:绍兴时,袁州人户每纳税钱一千,“则科(曲引钱)二百文,八十五陌”。五十陌:《梦梁录》卷一三《都市钱会》,南宋时,杭州“近年民间减作五十陌行市通使”。

宋代纸币以金属货币为价值基准,纸币的面值以金属货币铜钱或铁钱的数量标示,所以发行纸币的诏令中就明确规定了与纸币面值相当的金属货币的数量。如:

“嘉定四年十二月尚书省言:‘已降指挥行使新会,下诸路监司州毕收换第十一界、第十二界、第十三界旧会,有新令并要作七百七十文足行使,节次指挥该载已是详尽,监司州县皆当恪意奉行,尚虑循习旧来驰慢之弊,或有违戾,合议差官前往诸路州军,体访催督’。”(《宋会要》职官52《遣使》)“盖见钱之与会子,古者母子相权之遗意也。今之钱币,其母有二:江南之铜钱,淮上之铁钱,母也。其子有二:行在会子,铜钱之子也;今之新会子,铁钱之子也。母子不相离,然后钱会相为用。会子之法曰:‘会子并同见钱行使。’今新会子之法曰:‘每贯并准铁钱七百七十足行使。’又曰:‘其新交子止许两淮及沿江八郡界内公私流转行使。’且会子所以流通者,与钱相为兑换也。今新会子每贯准铁钱七百七十足,则明然为铁钱之会子,而非铜钱之会子矣。”(杨万里:《诚斋集》卷七《乞罢江南州军铁会子奏议》)“绍熙三年,诏新造交子三百万贯,以二百万付淮东,一百万付淮西,每贯准铁钱七百七十文足,以三年为界。”(《宋史》卷181《食货下三》)“咸淳四年,以近颁见钱关子,贯作七百七十文足,十八界每道作二百五十七文足,三道准关子一贯,同见钱转使,公私擅减者,官以赃论,吏以配籍。”(《宋史》卷181《食货下三》)

上述诸例,说明在行使东南会子和铁钱会子的诏令文字中都会明确规定,一贯会子当见钱七百七十文足,而诏令的文字也必然会原原本本地出现在纸币上,我们今天能见到的可以确实认定为宋代纸币印版的是安徽东至发现的《行在榷货务对桩金银见钱关子》(图3),在那块标明面值的印版上除“一贯文省”面额外,还有一段文字“应诸路州县公私从便主管,每贯并用见钱七伯七十文足,永远流转行使。如官民户及应干官司去处,敢有擅减钱陌,以违制论,徒贰年,甚者重作施行。其有赍至关子赴榷货务对换金银见钱者听”。其中就包含了发行诏令中“每贯并同见钱七伯七十文足”,与诏令文字完全一致。

我们回头再看,“千斯仓”钞版的文字显然不符合宋代纸币上应该有的用语。“并同见钱七百七十陌流转行使”是纸币的面值的标示,说明它相当于多少现钱,“陌”在这里是表示数量单位的量词,字面的意思显然是相当于七百七十陌现钱。这里的问题有两个,如上举诸例,宋代的“陌”指陌制,并没有“陌”当量词的情况。面值“七百七十陌”的纸币,如果以陌当量词讲,那就是一张面值一百贯的纸币,这显然是不可能的。

如上文所说,对于“千斯仓”版上的这一说法,鲜有论者提出质疑,论者想当然地认为这就是宋代的钱陌制,是纸币面值的表示,并且认为是“千斯仓”是宋代纸币的证据。在所有讨论“千斯仓”钞版的文章中只有李伟国已经注意到了这个问题,他说“宋代纸币都标明面值(比如一贯),同时还要说明省陌率。其说明方式一般是‘七百七十文足’或七百七十足’。该钞版上所写的‘七百七十陌’比较少见。按照‘陌’即‘百’的说法,‘七百七十陌’将成为‘一百贯’。但这里所写的‘陌’应是‘钱陌’、‘足陌’的意思,也就是七百七十个十足的钱。”李伟国的怀疑是对的,他确实发现了问题的要害,但是由于主观上他认为这个钞版是真的,所以他又把这个应该是表示数量的量词进行了变通的解释。其理由是《宋史·食货志》和南宋袁甫《论会子札子》中也有同样的说法,所以他认为钞版上的这个说法还是说得通的,只是这样的说法出现得很晚,并认为这应当是南宋晚期的说法。

“七百七十陌”这种说法确实在宋代文献中出现过,目前所见也仅有袁甫《论会子札子》和《宋史》卷181两处。十八界会子发行后,与十六、十七两界会子同时流通,新旧会子价格混乱,朝廷发布了关于会子价格的白札子,袁甫《论会子札子》就会子问题提出了自己的意见,其中多处引述到白札子的原文。这个札子内容较长,其中说到“陌”的有几处:

“勒令新会从官价,旧会从民价,然三界并行,民听易惑,新旧会之价不一,新必为旧所牵而倒。用于军,则军以此售之民,必欲作官陌行用,民或不受,必致交争;用于民,则甲信乙疑,官司强以官陌,必致商旅不通,店肆停闭,此事理之当审者二也。”

“纵有见钱,使之以实钱而博虚会,会价不及官陌,安得不谓之折阅。”

“白札子云:‘诸郡应于税赋,一半见钱,并许折纳纯会。如用十六、十七界旧会,则照各处民价;如用十八界新会,则照官价。’盖新会之价既定,钱即会也,会即钱也。所以斩然罢一半见钱而纯用会。臣窃惑焉。且新会作七百七十陌行使,姑以意逆之耳,非已有此实事也。万一黄牓颁行之后,新会果为旧会牵倒,不作七百七十陌行使,朝廷业已弃见钱而重新会,军民却恐轻新会而愿见钱。”

“白札子所言:‘三界会价,混杂并用。旧会一价也,新会又一价也。价既二三,则新会之价为旧会所牵,恐不可以守七百七十陌之数。’若从臣之言,一顿换易,自来夏以后,更无旧会一券行于世间,独有一色新会,则民间自然贵重,安得不尽从官陌乎?”

袁甫的札子和他引述的白札子中用到“官陌”“七百七十陌”,两者可以互换,都是指会子的价格,这个“陌”不是量词,而是名词,此处的“七百七十陌”是指一贯纸币七百七十的官价。

《宋史》卷181《食货下三》:

宝祐四年台臣奏:“川引、银会子之弊,比因自印自用,有出无收。今当拘其印造之权,归之朝廷,仿十八界会子造四川会子,视淳祐之令,作七百七十陌,于四川州县公私行使,两料川引并毁,见在银会姑存。旧引既清,新会有限,则楮价不损,物价自平,公私俱便矣。”有旨从之。

《宋史》这条记载是南宋宝祐四年台臣建议发行四川会子的奏议,因为四川钱引严重贬值,其原因是四川纸币自印自用,台臣提议由朝廷收回四川的纸币印发权,废除钱引,仿十八界会子印造四川会子。这里的“作七百七十陌”也意指陌制,是名词而非量词,其意思很明确,即新发行的四川会子同东南会子实行一样陌制,一贯会子当见钱七百七十。

可见“千斯仓”版的“并同见钱七百七十陌流转行使”与上述文献中的“七百七十陌”貌似相同而实则不同,其间的差别只有熟读文献,深谙宋代币制方可体会。宋代文献中“七百七十陌”这个用法虽然很少见,但是其意思很明确,即纸币一贯当见钱七百七十文的制度,我们可以理解为它是专用于纸币的一种陌制,与七十七陌指的是铸币陌制一样。陌的含义是陌制,而不是表示钱数的量词。

既然“并当见钱七百七十陌流转行使”不符合宋代纸币用金属铸币标示其面额的用语,那么我们就可以认定,“千斯仓”钞版不是宋代的钞版而是后人伪造的。

一般来说,伪造者作伪也必会有所依据,“千斯仓”版的文字应有文献出处。考虑到《宋史》比较常见,《宋史·食货志》关于四川会子的记载应该就是“千斯仓”版“七百七十陌”这一说法的出处,只是造伪者不懂得宋代的陌制,“七百七十陌”是指陌制而不是指数量。所以笔者大胆怀疑,“千斯仓”版就是根据《宋史》的这一条记载臆造的。比较《宋史》的记载与“千斯仓”版的文字,就可以发现两者之间的关联。《宋史》原文为“仿十八界会子造四川会子,视淳祐之令,作七百七十陌,于四川州县公私行使”,作伪者反其意而行,臆造一张“除四川外州县公私行使”的会子是完全有可能的。

晚清民国时期,收藏风盛,藏家竞求新奇,暴利驱使下作伪盛行。作伪者根据史籍记载的只言片语臆造古董者不乏其人,铜质“承安宝货”方孔圆钱就是一例。民国时期出现了铜质“承安宝货”方孔圆钱,被收藏界视为珍品,但是《金史》记载的承安宝货为小银锭,到了上世纪80年代,由于“承安宝货”银铤的发现,铜质“承安宝货”才被识破为臆造品。作伪者根据《金史》中有“承安宝货”而臆造了“承安宝货”方孔圆钱。“千斯仓”钞版或也近似。