从炽火坩埚说起:埃及古王国冶金学

引言

铜在建造吉萨和萨卡拉金字塔的过程中发挥了至关重要的作用,最终使金字塔成为人类奇迹的中心。[1]铜是被对埃及国家的构建和社会发展历程中起关键作用的组织机构所征用和调配的为数不多的几种资源之一。约翰·罗默(John Romer)[2]估算在修建金字塔期间,铜的消耗量达到了290吨。为供应这种资源以及将其加工成有用工具的过程,不仅涉及到前往埃及之外的敌对环境中的冒险,并且还使用到了当时最先进的技术。

金字塔时代的埃及人使用铜的方式至少描绘在19个古代墓室的墙上,但学者们仍然没有就如何解释其具体使用过程达成一致意见。杰克·欧格登(Jack Ogden)[3]认为这些图像与冶金无关,霍普特曼(Hauptmann)[4]却认为这些图像可能描绘了金属熔炼的过程,尽管这些图像场景显示的是从坩埚中倾倒熔融金属,但这种熔炼过程在之后的一千年并未实现。 赫尔曼·贾克尔(Hermann Junker)[5]和贝尔纳德·希尔(Bernd Scheel)[6]描述这应该是金属熔化和铸造的场景,但他们对其过程的技术细节并不十分了解。

本文旨在通过考古证据、图像资料、冶金技术和工艺复制来解释这项古代技术,并讨论其起源。戴维(Davey)发表了关于这个主题的论文超过四十年,并且随着马丁·奥德勒(Martin Odler)2023年的最新专著《埃及的铜》(Copper in Egypt)[7]的出版,是时候将这些学术观点整合成一个连贯的叙述了。通过这一做法,新的证据得以明确,旧的解释在持续研究中得以重新审视,同时还探索了埃及古王国冶金术发展的历史背景。

通常学术观点假设古王国时期使用的冶金工艺在其他时期也很常见,但实际情况并不一定如此。操作链[8](原文为法语chaîne opératoire)很少会随着时间的推移而保持不变,因为可用的资源会变化,技术会进步,政治、社会和经济的需求和限制也会改变。现代学术所依赖的证据也在发生变化。例如图1中1824年绘制的墓墙上金属工匠拿起坩埚的图画,后来至少两次被重新绘制,由于浮雕本身的退化或更随意的绘图手法,使得其精确度有所下降。[9]因此,依赖这些后期作品的学者们并没有看到由艺术家最初在墓室中描绘的细节。

冶金考古学通常关注金属文物和对炉渣的分析。然而,在古代世界中,冶金过程中使用的设备通常由陶器制成,这些陶器有时也会出现在考古记录中,它们同样是宝贵的证据。确实,古王国时期的墓室墙壁上描绘的金属加工活动展示了坩埚、吹管、锤石、模具等物件。其中所展示的坩埚形状特别神秘,且不为近代金属加工实践所知。拉米亚·阿尔-盖拉尼(Lamia Al-Gailani)在巴格达的泰尔·埃德-迪巴伊(Tell edh-Dhiba‘i)地区的伊辛-拉尔萨时期(Isin-Larsa Period)[11]遗址中发掘出了这种完整的坩埚,她还发现了一个引人注目的铜匠工作坊。[12]然而,直到十年后当戴维研究该发现时才与埃及古王国时期金属加工实践的建立起联系。[13]阿尔-盖拉尼关于该铜匠工作坊的专著[14]包括了伦敦科学博物馆的温顿(W. Winton)的一份报告,他通过提供的照片识别出了其中的金属加工工具。因为使用的是照片而不是实物,温顿的报告有明显缺陷。他没有认出已知最早的失蜡模具之一,也没有认出最早的砂铸法证据——斧头头型和斧芯。他提出了一个在早期青铜时代不可能实现的坩埚操作系统,不过他确实识别出了吹管喷嘴和风箱,这些成为了进一步研究的话题。[15]

学术界对泰尔·埃德-迪巴伊遗址的坩埚与古王国金属加工图像场景中描绘的坩埚形状是否相同持怀疑态度。劳伦斯·加伦-马罗特(Laurence Garènne-Marot)[16]立即提出了为数不多的几个怀疑理由之一,他指出了泰尔·埃德-迪巴伊遗址的时代与埃及古王国时期之间的时代差异,以及事实上叙利亚或埃及都没有发现过类似的锅炉。只有美索不达米亚考古学家、阿什莫林博物馆馆长罗杰·穆雷(Roger Moorey)认真对待了这独一无二的泰尔·埃德-迪巴伊金属作坊的器物,将其称为“迄今为止这一作坊最具标识之物。”[17]

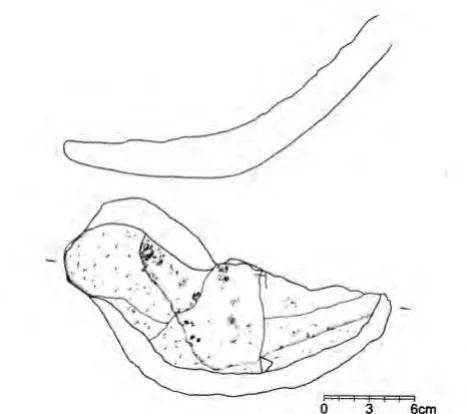

2015年春天,在上埃及的埃尔卡布(Elkab)考古发掘中,在一座第二王朝建筑的地板上发现了一个完整的坩埚(图2),它的形状和大小与泰尔·埃德-迪巴伊遗址的坩埚相似,也与古王国墓室图像场景中描绘的坩埚相似。[18]在埃及古王国时期一个主要城镇的金属加工区内的明确地点发现这样一个器物,本应有望解决相关学术问题。然而,据奥德勒所说“尚无决定性证据”来证实金属作坊使用了这些如图所示的坩埚。[19]本文讨论了古王国时期铜金属加工的技术问题,而另一篇论文将提供与墓穴金属熔炼场景相关的文字翻译,以表明上述证据是令人信服的。理解古王国时期金属加工的一个障碍是当时所使用的坩埚形状神秘且不对称。在https://aiarch.pedestal3d.com/r/bNp8ThcV9o?studio=true可以找到埃尔卡布坩埚的三维渲染图。

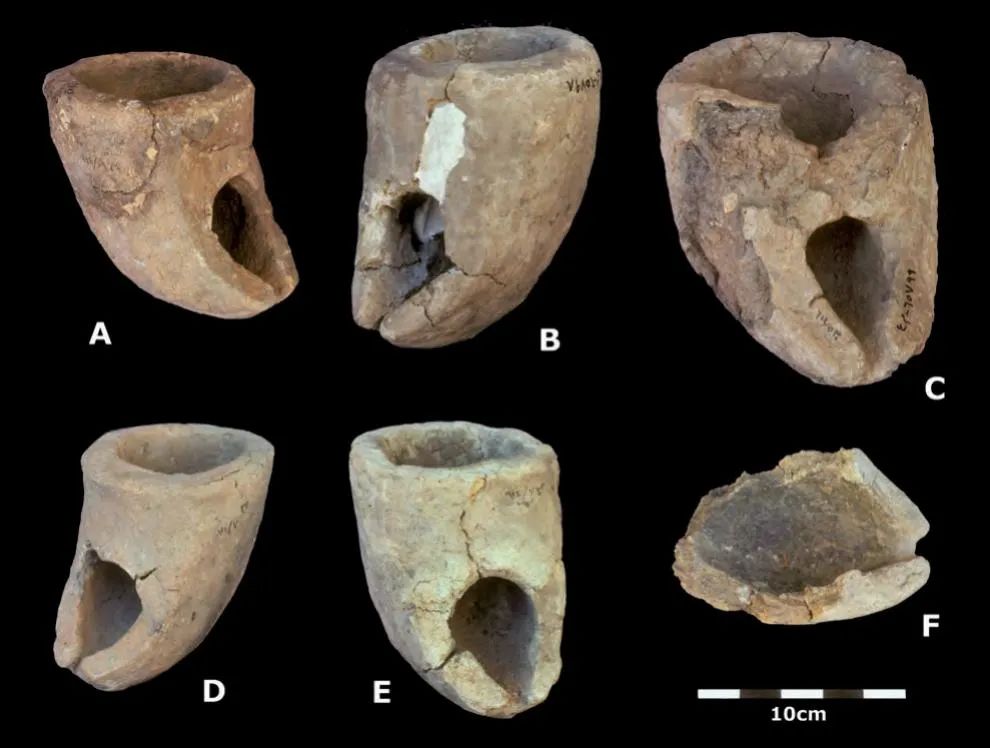

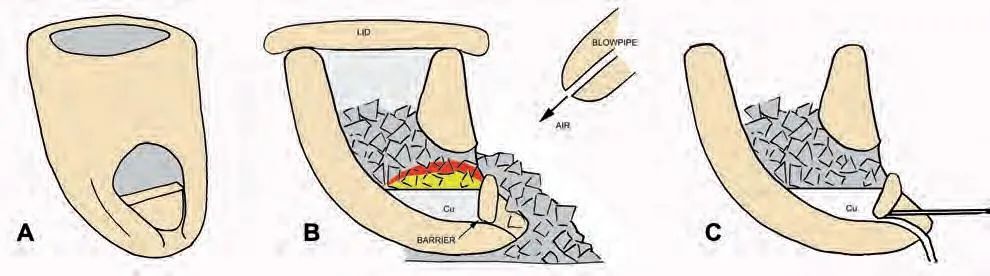

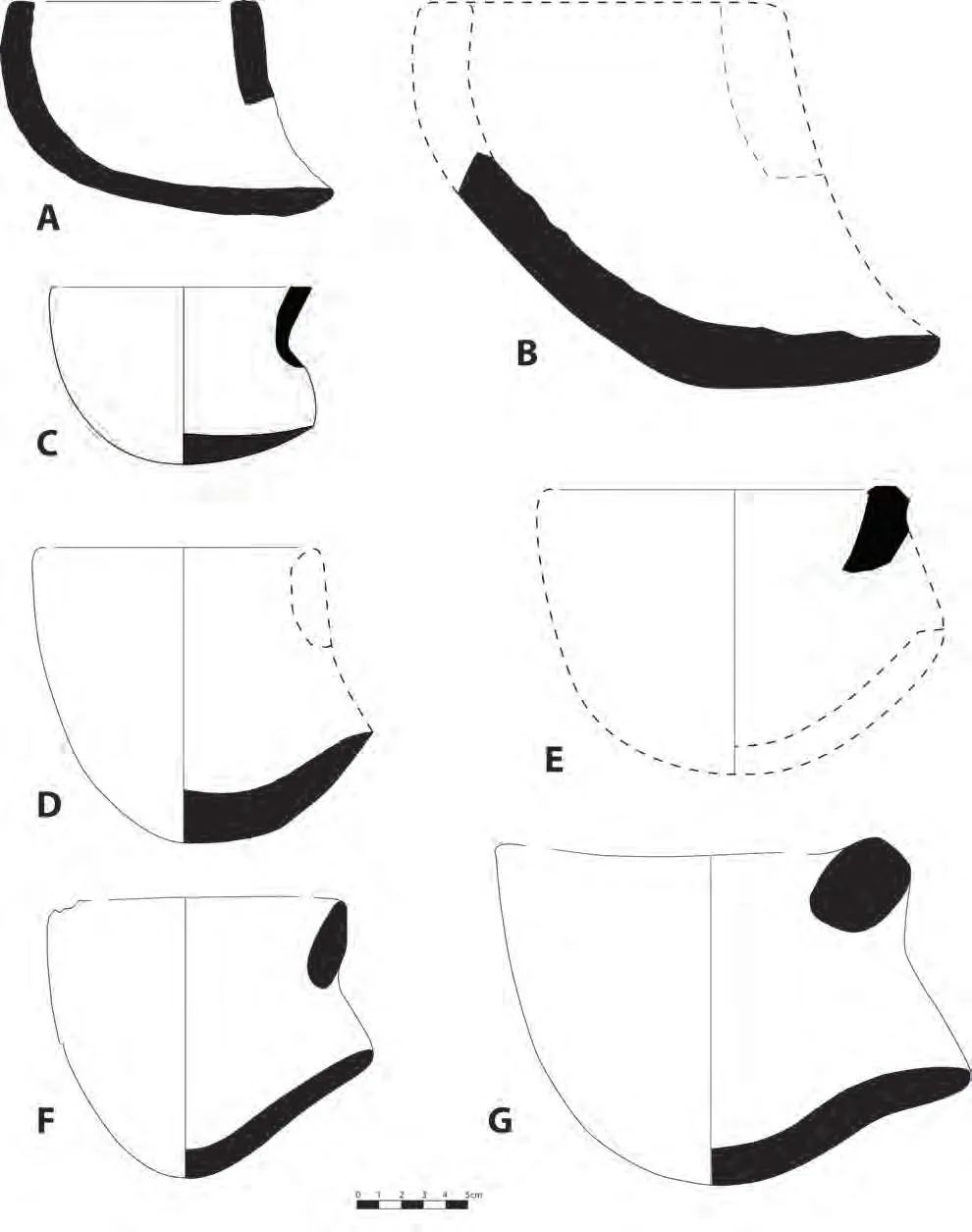

在伊辛-拉尔萨时期的泰尔·埃德-迪巴伊遗址发现了五个完整的坩埚和一个碎片[20](图3)。该器物组为这种类型坩埚的制造、操作和使用周期提供了全面的介绍。尽管坩埚的外部尺寸有所不同,但内部尺寸和形状几乎是统一的,这表明坩埚是在两个相似的角状支架上制造的。坩埚A和坩埚D似乎未被使用过。它们由一种粗糙的粘土织物制成,其中混有稻草,当它们被加热到大约700摄氏度时,稻草被烧掉,从而产生了一种多孔且耐热的陶瓷材料。坩埚B和坩埚C的厚实且颜色均匀的陶瓷部分表明它们是由阳光晒干的粘土制成。坩埚C的壁厚为3厘米,陶瓷的剥落进一步表明它是用阳光晒干的粘土制成的。坩埚F的碎片则揭示了当这种类型的坩埚铸造失败时,它会形成一个看起来像破碎的碗状坩埚。坩埚E被广泛使用:它非常脆弱,且使用寿命即将结束。铜的反复熔化(1080摄氏度)在其前开口和内部底部周围产生了易碎的富含硅的白色陶瓷。如果它破裂了,很可能就形成了坩埚F碎片的形状。后来对这种类型的坩埚复制品进行的实验确认了这是正常的失败模式。

总的来说,从泰尔·埃德-迪巴伊坩埚得到以下几点信息:

• 坩埚在直立时无法保持溶液;

• 火位在坩埚内部;

• 坩埚被反复使用直到它们坏掉;

• 坩埚往往因为下部水平断裂而损坏;

• 坩埚是由一种耐火且绝缘但强度较弱的陶瓷制成;

• 新制坩埚被加热至大约700摄氏度或者是由阳光晒干的较厚粘土制成;

• 坩埚具有相同的内部尺寸和形状,这表明它们是在一个角状模具上制成的。

这些坩埚的制作和操作需要专业知识和熟练的技巧,这些知识和技巧必定是从一个明确的工艺传统中获得的。这种传统似乎在几个古王国时期的墓室浮雕中有所描绘。戴维在对泰尔·埃德-迪巴伊器物研究的文章中,[21]特别关注了来自萨卡拉的第六王朝梅雷鲁卡(Mereruka)[22]墓的金属加工场景,将其作为这种类型坩埚操作的一个典型例子。

A.直径100、高110毫米;B.直径100、高150毫米;C.直径100、高140毫米;D. 直径90、高110毫米;E.直径100、高120毫米;

墓室图像证据

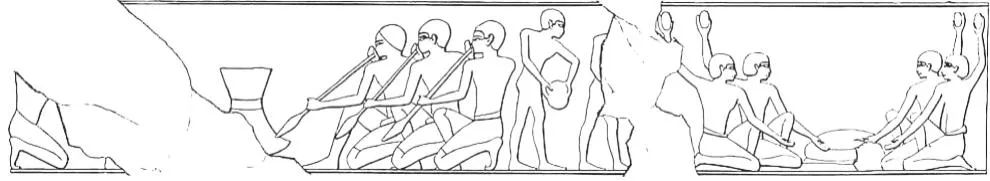

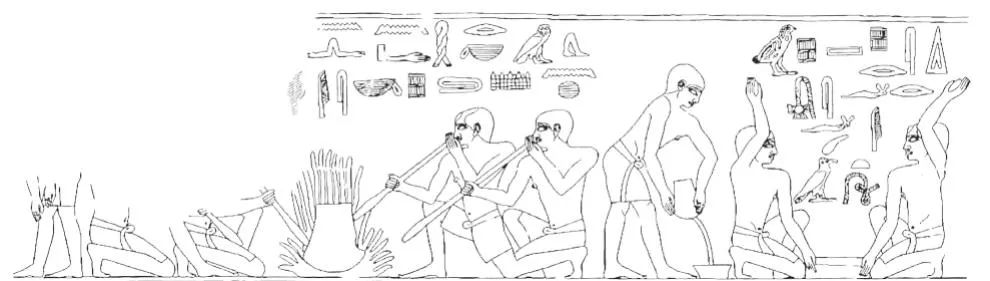

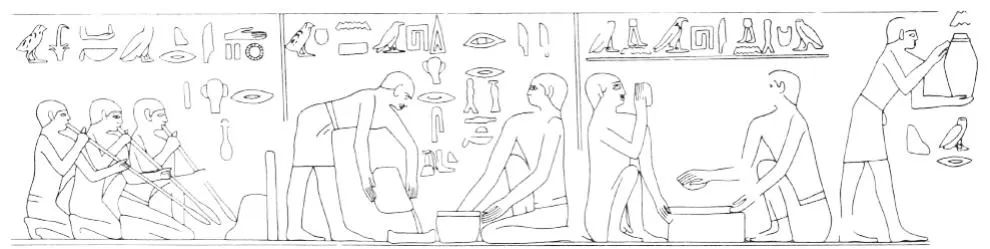

从第四王朝到第六王朝的大约150年里,从吉萨到卢克索的十九座埃及墓葬中发现有描绘金属加工的图像。[23]与那个时期拥有大量装饰的墓葬相比,这些场景并不常见。一些学者认为这些图像可能是从一个粉本书中复制的,而且没有证据表明墓葬图像场景是对当时埃及社会现实的记录。[24]然而在这种情况下,墓室艺术家们大约每十年左右在墓壁上绘制一次形状神秘的、只在古王国时期才被人所知的坩埚。如果这些场景来自一个粉本书,它们应该更加常见。这些金属加工图像场景的完整性和物质条件并不相同。图5、9-12展示了五个几乎完整的场景系列。位于萨卡拉的第六王朝特提法老的维齐尔梅雷鲁卡的墓中图像展示了一个完整的金属加工序列:称重、熔化、铸造和锤打的过程(图5)。这个序列是从左到右排列的,开始于一个称重操作员对金属原料进行称重,然后由工场监督官记录结果,工场监督官的头衔是imy-r pr。[25]在接下来的三个场景中,金属容器的图像展示了金属工匠制造的金属片将被加工成的产品,这对关于操作链的理解图没有发生歧义。古王国金属加工墓室场景描绘了制作金属薄片来制造高等级贵重器皿的过程,而非是铸造金属工具用于墓室建造,这一点意义重大。

图6:熔化场景 梅雷鲁卡墓

图6熔化场景中有六名操作员将他们的吹管指向两个坩埚的前开口。火在坩埚内部,而不是在它下面。坩埚的轮廓与在泰尔·埃德-迪巴伊发现的相似,它们呈直立状态且背靠背放置,上面有一个盖子。盖子保持了坩埚内的热量,并调节了其中的氧化还原气氛。操作员们在吸气时,用一只手遮住嘴巴以覆盖吹管的开口。三名操作员连续呼气将产生一个相当稳定的气流。操作员腿部的不连贯描绘可能意味着他们贴得非常近,这样他们的吹管就可以直接对准坩埚。

图7铸造场景描绘了一位金属工匠用类似湿泥的物质辅助,将坩埚举至膝盖高度。另一位金属工匠则在坩埚前端戳了一个洞,一股金属熔体便流了出来。一些现代观察者对这一场景感到难以置信,但其他墓室的场景(图9-12)也描绘了相同的实操。坩埚是由绝缘材料制成的,火位位于其底部内部,因此坩埚上部的外部温度可能低于200摄氏度,这是一个可以借助绝缘垫来管理的温度。大多数图像都展示了坩埚的侧面,以及从正面持坩埚的手。这种惯例明确地展示了坩埚的轮廓和拿起技术。

所有图像场景都显示将坩埚直立使用,因此,为了盛装熔体,它们需要在出水口附近设置一个塞子(图8)。在梅雷鲁卡墓的铸造场景中,金属工匠用工具戳坩埚以移除塞子并让金属熔体流出,证实了这就是坩埚的使用方式。戴维也在研究泰尔·埃德-迪巴伊工作坊工具的论文中引用过这种方法,[26]并与温顿早先提出的倾倒法[27]形成对比。塞子只能部分覆盖坩埚前面的孔,因为必须在它上面留出空间以供通风,使炉火内部的空气流通。这限制了坩埚中可以容纳的铜量大约为50毫升,这是一个没有任何防护装备使用吹管的人可以管理的量。实验表明,塞子的操作并不简单,但它确实可以撇去漂浮在金属表面的杂质和木炭,否则这些杂质会破坏铸造。戴维(图6)提出泰尔·埃德-迪巴伊的坩埚操作配置应设计纳入锅式风箱,但随后的研究使戴维对该观点的某些方面产生了疑问。

图8:一幅旧王国时期坩埚的操作示意图,展示了吹管的使用、铜料、木炭以及塞子

图9:位于吉萨的第五王朝涅伯玛赫特墓室中金属加工场景(对比图1),莱普修斯(Lepsius),1842–1845年

图10:位于吉萨的第五王朝维普艾姆奈菲尔特(Wepemnefert)墓室中金属加工场景,哈桑(Hassan),1936年

图11:位于萨卡拉的第五王朝提伊(Ty)墓室中的金属加工场景,瓦尔德(Wild),1966年

图12:位于梅尔(Meir)的第六王朝佩皮扬赫(Pepyankh: Heny-kem)墓室中金属加工场景,布莱克曼和阿普特德(Blackman and Apted),1953年

墓室图像场景显示金属熔体并非倒入模具中,而是倾倒在平板上,如图5第四场景所示,随着冷却,金属被锤打成直径约20厘米、厚度约1.5毫米的薄片。这种薄片的形状可能是“滴”象形文字的起源,即类似于编号X3的 ,这是铜金属工匠和坩埚的两个符号之一[28]。其他符号是坩埚的轮廓、编号N34的

,这是铜金属工匠和坩埚的两个符号之一[28]。其他符号是坩埚的轮廓、编号N34的 ,或者是双坩埚、编号W13的

,或者是双坩埚、编号W13的 。值得注意的是,加德纳符号[29]列表错误地识别了这些符号。

。值得注意的是,加德纳符号[29]列表错误地识别了这些符号。

没有任何一个图像对金属加工的描绘是完全相同的,然而,我们仍可以识别出一致性,并解释大多数变化,如图9-12所示。所有的金属加工场景都显示吹管是朝向坩埚的前端通风至火位,而不是在它下面。所有的场景都有两个或三个吹管操作员。一些图像场景显示坩埚被拿起,并将熔化的金属从大约膝盖的高度倾倒到一个平板上,在那里它被锤打成薄片。

从一个墓到另一个墓的图像差异也是显著的。如图9所示涅伯玛赫特的“炉子”,由两个背靠背的坩埚组成,这与梅雷鲁卡墓中的描绘很相似,只是盖子的形状有差异,与倒置的克莱顿环(Clayton ring)类似。[30]图10维普艾姆奈菲尔特墓的场景展示了被木炭包围的坩埚。这描绘了观察者所看到的景象,是一种现实主义风格,而不是在梅雷鲁卡和涅伯玛赫特墓中发现的偏技术或教科书风格,那里木炭被剥离以展示背靠背坩埚组成的“炉子”。[31] 图11所示的Ty的“炉子”似乎是有火焰从坩埚中冒出。这是第三种表现风格,可以称为自然主义,因为它传达了环境的氛围。在这种情况下,“火焰”表明坩埚正在散发热量,而不是指炉火在坩埚下面。后来许多金属加工场景采用了这种自然主义风格。图12佩皮扬赫墓中的场景展示了一个相当不同的坩埚形状。据推测,这个坩埚是由阳光晒干的粘土制成的,与泰尔·埃德-迪巴伊遗址的坩埚类似,它的内部形状像大多数梅雷鲁卡形状的坩埚,但它更笨重。这种设计有其优点,但便携性较差。这是一种现实主义风格的描绘。金属工匠挥锤的描绘也值得注意。维普艾姆奈菲尔特和佩皮扬赫墓的图像都具有现实主义风格,都描绘了一个人高举着手中的锤子,而另一个人正准备敲击金属,显示出他们是交替操作的,轮流敲击。这与梅雷鲁卡和涅伯玛赫特墓中的技术风格形成对比,后者展示了所有铸造工匠的双手举过头顶,用最大幅度在进行敲击。

戴维认为坩埚通常不保留熔体的原因,是因为这些坩埚的主要功能为精炼当时由于低温造成效率低下的冶炼过程产生的富含炉渣的铜矿。 [32]约翰·梅尔克尔(John Merkel)[33]在新王国时期的背景下探讨了这一方面的冶金学问题。他认为从埃尔卡布和泰尔·埃德-迪巴伊遗址的坩埚中缺乏炉渣这一点表明,这些坩埚并未用于富含炉渣的铜。相反,坩埚前端的孔洞使得过程可以被监控,以便一旦金属熔化就能立即进行铸造,从而避免木炭产生不必要的热量,并将铜的氧化和有用杂质(如砷)的消耗降到最小化。

一幅来自吉萨西区第五或第六王朝卡—恩—安赫(Ka-em-ankh)墓室中的草图提供了更多证据(图13),[34]它描绘了一个金属工匠使用吹管给一个直立梅雷鲁卡型坩埚吹气。[35]吹管指向坩埚的前方,根据随附的铭文可知里面装有铜。简单的轮廓传达了图像场景的外观、氛围和能量感。这个人物是从四分之三的角度绘制的,与古王国埃及艺术的传统正面和侧面视角形成对比。这样的图像并没出现在粉本书中,正揭示了墓室艺术家是技艺高超的绘图师,他们完全有能力将他们看到的现实场景展示出来。

现在收藏于芝加哥大学古代文化研究所的第五或第六王朝晚期的的仆人雕像可能来自吉萨,其中包含一尊小型的金属工匠雕像。[36]该藏品于1920年被小詹姆斯·H·布雷斯特德(James H. Breasted jnr)收购,并出版专著。[37]这个金属工匠雕像正在操作一个吹管,它指向一个梅雷鲁卡型坩埚的前开口(图14)。这个小雕像被涂上了颜色,吹管尖端周围的区域几乎进入了坩埚内,呈现鲜红色,这是在表示它是热的(图15)。这个雕像提供了梅雷鲁卡型坩埚及其操作者的三维形象。

这个雕像中的坩埚向后倾斜是具有重要意义的。自从这些坩埚首次被阿尔-盖拉尼和温顿发现以来,人们认为这便是使用它们的合理方式。然而除了这个雕像之外,所有对坩埚的描绘都显示坩埚是直立使用的。因此,有学者认为墓室图像场景展示了为制造高等级贵重器皿而熔化铜的过程,而这个小雕像代表了古王国时期金属工匠熔化铜和回收铜以生产工具的常见方式。[38]将数百吨铜铸造和重铸成工具的最有效方法是使用梅雷鲁卡型坩埚,它集中了热量,节省了木炭,并促进了熔融金属的倾倒。还有一种看法就是这种形式的坩埚发展成了第一中间期和中王国时期众所周知的形制,即前面保留了孔洞,但底部形成了碗状(图19坩埚D-F),因此坩埚能够很好保持住熔体。[39]

埃及古王国时期的坩埚:埃尔卡布和大象岛

2015年春天,由布鲁塞尔皇家艺术与历史博物馆比利时考古队资助的上埃及埃尔卡布地区的发掘工作,发现了一个与泰尔·埃德-迪巴伊遗址中和古王国墓室图像场景中的坩埚形状和大小完全相同的完整坩埚(图2和图19坩埚A)。它被发现倒置在一个第二王朝建筑的地板上,周围也发现其他一些物品。[40]这个坩埚曾经被使用过,并且在大约五千年前被遗弃时仍然可以使用。对其材料的放射性碳测年结果介于公元前2850年至公元前2536年之间,这证实了它属于第二王朝时期。目前尚不清楚为什么把这个坩埚没有从倒塌建筑的废墟中回收,因为对于金属工匠来说,它是一件宝贵的设备。

坩埚底部有铜碎片,这表明它曾以墓室场景中描绘的直立方式使用过。它的内部没有熔渣或玻璃化陶瓷。

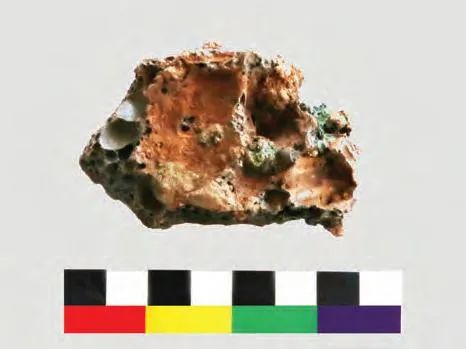

在坩埚附近发现的组合包括一个石杵(E15/T3/102)、一个小杯子(E15/T3/100/1)、一个克莱顿圆盘(E15/F-06)、一个呈石化的野牛轴状脊椎骨(E15/T3/99)、一个椭圆形陶瓷容器(E15/T3/97/1)以及一个石英卵石,这些与金属加工联系起来,具有重要意义。[41]克莱顿圆盘可能是用来调节坩埚内氧化还原条件的坩埚盖。这些物品在埃及西部沙漠和西苏丹广为人知,但在那里几乎没有冶金活动,因此这两种物品类型之间不太可能存在长期的专门关系。[42]有趣的是在大象岛上也发现了克莱顿圆盘。[43]脊椎骨可能被用作坩埚的支撑。在发现该器物组合的建筑物附近也发现了小块的孔雀石,可能是熔炼的原料(图16),以及一块铜渣,可能是熔炼产品的残余(图17)。这些为以后的研究提供了资料。

图16:来自埃尔卡布的熔炼原料。样本由绿色孔雀石和含有由分解的黄铁矿、砷黄铁矿形成的棕色石英寄主岩石。经埃尔卡布比利时考古队允许使用。

图17:来自埃尔卡布的熔炼产品,包裹在炉渣中的铜珠。这本从脉石中研磨分离出铜。经埃尔卡布比利时考队允许使用。

德国考古研究所在大象岛的考古发掘中发现了第一王朝时期的坩埚碎片(图18)。[44]尽管体型相对较大,但它确实符合破碎的梅雷鲁卡型坩埚的轮廓特征(参见图18和19的坩埚B)。实际上,彼得·科普(Peter Kopp)引用了梅雷鲁卡的金属加工场景,奥德勒(Odler)将其描述为开口碗型坩埚碎片是不正确的。[45]这项发现很重要,因为它揭示了后来在古王国墓葬图像中描绘的技术从埃及王朝初期就已经存在于尼罗河流域。它还提出了一个可能性,即金属加工可能影响了埃及的统一。

图18:在大象岛发现的第一王朝坩埚碎片,资料来源于科普

有学者进行了两组实验,使用了梅雷鲁卡型坩埚的铜复制品。第一组在皇家墨尔本理工大学进行,第二组在澳大利亚考古院进行。坩埚是通过在一个锥形模具上塑造一块粘土片制成的(图20)。第一次系列实验未能有效地操作坩埚。障碍物与坩埚体焊接到一起,这说明使用不易玻璃化的耐火粘土的重要性,要快速进行熔化以限制热量在坩埚中的传播。当实验尝试移除障碍物时,结果破坏了坩埚,形成了泰尔·埃德-迪巴伊遗址中坩埚碎片F的形状(图3)。

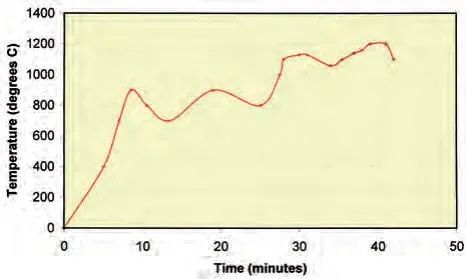

第二次系列实验使用了更快、更集中的气流,并且使用牛粪来固定障碍物(图21)。气流通过喷嘴机械供应,内部温度由热电偶测量。铜料在障碍物被移除后熔化并倾倒出来。

时间-温度图非常重要(图22)。木炭是一种极佳的燃料,在燃烧大约八分钟后可将温度提升至900摄氏度。然后温度稳定二十二分钟之后上升至1100摄氏度,在那里再次稳定。之前已经将坩埚加热至900摄氏度,完成了与该温度范围相关的所有陶瓷反应。因此,当加热到那个点时,坩埚陶瓷并没有吸收很多热量。然而,当温度超过900摄氏度时,坩埚陶瓷需要大量的热量来驱动相关粘土脱水的反应。这是一个吸热反应,一旦陶瓷与周围金属熔体产生反应,温度将迅速再次上升,直到达到铜的熔点(1085摄氏度)。陶瓷中的反应是不可逆的,因此当坩埚再次使用时,它不需要与陶瓷反应相关的额外热量。古代已经使用过的坩埚需要的热量少得多,因此它们可以被重复使用直到分解。它们是金属工匠的宝贵设备,还能在他们身边找到代表铜、坩埚和金属工人的象形文字。一些墓室图像的铭文表明,在吹管操作员在额外努力吹管的情境下,坩埚是新的。

埃及已知最早的铜制品来自位于开罗南部郊区的马阿迪(Maadi)遗址。通过放射性碳测年确定考古发现的大量孔雀石、铜制品和铜锭,其年代为公元前3800年至公元前3400年。[46]由霍普特曼监督的分析显示,马阿迪的铜锭非常纯净,含砷量很少,这可能是来自瓦迪费南(Wadi Faynan)的瓦迪阿拉巴(Wadi Arabah )、提姆纳(Timna )或瓦迪阿姆拉姆(Wadi Amram),或西奈半岛西南的矿石。[47]克里斯蒂娜·费弗(Kristina Pfeiffer)[48]描述了在瓦迪阿拉巴的亚喀巴(Aqaba)附近铜石并用时代的定居点,特尔胡杰拉特·阿尔-古兹兰(Tell Hujayrat al-Ghuzlan)发现的铸模可能生产了在马阿迪发现的锭子,揭示了这两个地方之间可能存在的联系。当时,埃及和黎凡特南部之间有着广泛的接触。[49]马阿迪和特尔胡杰拉特·阿尔-古兹兰之间的锭模联系并不一定意味着这两个遗址之间有直接的关系,尽管这看起来很有可能,但它确实显示了埃及和黎凡特南部使用的技术之间存在潜在的联系。[50]费弗发现,在特尔胡杰拉特·阿尔-古兹兰、泰尔·阿尔-马加斯(Tell al-Magass)、瓦迪·菲丹(Wadi Fidan)4号和阿布·马塔尔(Abu Matar)使用的坩埚有不同的尺寸,它们是带有插孔的扁平圆形碗,以便用手杆操作。在埃及没有发现这种形状的坩埚,也没有证据表明在公元前四千纪黎凡特漫步地区有梅雷鲁卡型熔炉。

乌尔里希·哈通(Ulrich Hartung)认为,正是在早期青铜时代初期更广泛的贸易联系促进了技术的转移到埃及,例如金属加工和陶轮。[51]安菲塞特(Anfinset)观察到当时与努比亚相关的埃及铜使用技术发生了戏剧性的变化。[52]大卫·温格罗(David Wengrow)“直到第四千纪后期,埃及没有出现直接的冶金知识证据”的看法仍然成立。[53]他指出,在青铜时代早期,黎凡特南部的冶金工业进行了重组,采矿和制造过程分离。[54]但他没有推测重组的原因,这可能是由生产量增加、燃料和人力的经济成本、以及管理和安全问题相关。尽管如此,在古王国初期,下埃及和黎凡特南部之间并没有明显的冶金技术联系。

埃及与金属的关联似乎也在这一时期进行了重组。为了理解发生了什么,有必要回顾一下铜加工的整个过程。在公元前4000至3000年,冶炼似乎是在相对较低的温度下进行的。实验表明,在红海沿岸的中王国港口和冶炼场所,冶炼可能是在大约900摄氏度下进行的,使用了木材和驴粪作为燃料,以及自然通风,[55]因此在古王国时期及之前不太可能在更高的温度下进行冶炼。冶炼产生了包裹在炉渣中的铜粒(图17),这些炉渣通过湿式重力分离法粉碎分离出密度更大的铜粒和密度较小的炉渣。这个过程没有产生炉渣块,看起来像是“无渣”冶炼,这是学者们一直感到困惑的问题。[56]对于公元前3000年之前缺乏炉渣的情况,限制了对早期冶炼的研究。

不仅古王国时期的金属生产操作结构发生了变化,就连金属本身也是如此。长期以来,埃及从古王国时期就开始使用砷铜的观点普遍已被接受。[57]奥德勒发现几乎所有的埃及古遗址都出现了含砷的铜,金属武器中的砷含量往往比容器中的少,而铜镜子中的砷含量更多。[58]当时使用的铜肯定来自于含有砷的矿体,或者在加工过程中添加了砷。另外,也可能是在熔化和铸造过程中以雄黄或雌黄的形式添加了砷。[59]雄黄和雌黄在埃及是已知的,但它们在古王国时期的应用尚未得到证实。在古代近东研究中,在器物中超过5%的砷含量是故意添加的迹象。[60]但是奥德勒(2023: 304)[61]认为,他所识别的由埃及人开采的铜矿石中缺乏砷,意味着埃及冶金的砷含量要少得多。然而,由于这是冶金发展的早期阶段,事件中不大可能出现合金化。相反,很可能是因为选择了不同地点的矿石,因为这些矿石可以生产有理想的产品,或者在加工过程中具有优势。

使用砷铜而不是纯铜的原因似乎是出于审美和实用的考虑(陈2021)[62]。砷赋予铜一种银色的光泽,否则铜会呈现出红色,这成为许多古代近东文化,包括埃及时尚奢侈品的标志。通常由抛光的铜砷合金制成的镜子含有超过5%的砷。砷铜的机械性能也优于纯铜。

一些实验研究了砷铜矿石的处理过程。保罗·巴德(Paul Bud)[63]描述了同事理查德·托马斯(Richard Thomas)的实验,实验中将含有砷的孔雀石和风化硫化物在低至700摄氏度的温度下熔炼,生产出了含砷的铜。实验还显示,随着熔炼温度的升高,砷向铜中的扩散增加。在900摄氏度以下熔炼可得到含1-2%砷的铜,但当温度接近1000摄氏度时,铜中的砷浓度可上升至超过5%。希瑟·莱希特曼(Heather Lechtman)和萨比娜·克莱因(Sabine Klein)也进行了铜硫砷矿石的共熔实验,并表明该过程简单,无需焙烧和熔剂即可进行。[64]这些实验说明了如何在不进行合金化的情况下生产含砷铜制品。

可以对从熔炼的矿石中获得铜砷合金的精炼和铸造过程中发生的冶金反应做出一些评论。

玛格丽特·贾克(Margrit Junk)[65]指出,铜-砷平衡相图显示金属完全液态(液相线)的温度取决于合金的整体成分,古埃及古王国时期使用的含砷铜合金的相关成分范围,随着砷浓度的增加而降低。砷在固态铜相中的溶解度也会随着温度的降低而增加。由于这些性质,与纯铜相比,砷铜合金的铸造性能得到了提高,因为合金完全液态的温度范围扩展到了更低的温度。这意味着在这些较低的温度下,液态金属仍然存在,并且在完全凝固之前将继续流动并扩散到更远的距离。此外,在这种应用中遇到的快速、非平衡冷却条件下,尽管随着温度的降低,形成的固态砷的瞬时浓度会增加,但先前形成的固态物质没有足够的时间完全平衡到新的条件。实际上,固体中的砷含量比从热力学平衡预测的要少。这些非平衡冷却条件意味着随着固化的进行,移动的固态/液态界面之前的液体逐渐富集砷,而完全固化的温度进一步降低。在砷铜合金的情况下,根据初始合金成分和冷却条件,液相可能仍然存在于685°C的共晶温度,液相成分大约为21wt%的砷,并导致除了铜金属之外,形成固态砷铜相。[66]将过量的砷排斥到液相中也会导致所谓的“结构性过冷”,随着凝固过程的进行,固态金属相将以核心树枝状(树状)结构生长。这些微观结构在贾克[67]、莫德林杰尔(Modlinger)[68]和萨巴蒂尼(Sabatini)[69]的研究中生产的铸态砷铜合金样品中得到了体现。

合金的固化过程随着热量从熔体中被提取出来而逐渐发生,方向直接与热量流动相反。最初的固体在液体接触到冷的固体模具表面时形成。此时,大部分熔体仍然是液态,能够流动。墓室图像描绘的过程显示,熔融金属被倾倒在平坦的模具表面上。熔体在模具表面扩散的程度主要取决于铸造时液态金属的温度、合金的整体成分以及熔体从坩埚中释放时获得的水平动量。显然,给定质量的熔融金属铺展的面积越大,产生的铸片就越薄,准备金属片所需的机械工作量就越少。埃及的金属工匠完全依靠手工锤打来完成所有任务,因此即使是使用砷铜带来的微小好处也是非常有利的。

木炭的燃烧提供了熔化铜砷合金所需的热量。在坩埚中存在过量的木炭也是有益的,因为这降低了有效的氧活性和溶解在液态金属中的氧浓度,从而降低了铸造时材料中金属氧化物夹杂物形成的概率。这些夹杂物是不受欢迎的,因为它们降低了最终产品的强度,并可能影响可达到的表面光洁度的质量:这两个因素对于生产板材材料,特别是合金镜面来说尤其重要。坩埚中还原条件的存在也会减少在过程中释放气体中砷氧化物的产生,从而减少了对金属工匠健康的影响。

了解古王国时期砷铜矿石的来源可能有助于确定梅雷鲁卡型坩埚的起源。然而,根据奥德勒的说法,寻找古王国时期使用的砷铜起源遇到的一些问题:

图23:向北看的希加利格矿区。箭头指示了含金孔雀石硫化物的石英矿脉,该矿脉呈东西走向,从地表开采。(谷歌地图:2023年9月13日)

弗雷德里克·拉德马克斯(Frederick Rademakers)及其同事[77]对布鲁塞尔皇家艺术与历史博物馆收藏的属于第六王朝之前的铜制品进行了铅同位素数据分析,发现来自西奈和东部沙漠的铜供应是连续的。然而,这个埃及-德国联合团队也从西奈半岛的古代矿区收集了许多矿石样本,发现这些样本也是不含砷的。只有南西奈半岛东南部的瓦迪塔尔(Wadi Tar)地区已知拥有铜砷矿物,但该地区没有史前或古埃及开采存在的证据,表明它在其影响范围之外。[78]塔莱特(Tallet)发现,埃及人对西奈半岛铜矿的开采可以明确追溯到第五王朝初期的瓦迪哈里格(Wadi Kharig)和比尔纳斯贝(Bir Nasbe)。[79]

黎凡特南部地区的铜矿,如法伊南(Faynan)和提姆纳(Timna),其矿石中不含显著的砷。[80]铜石并用时代的纳哈尔·米什玛尔(Nahal Mishmar)“宝藏”包含了由纯铜制成的工具,这些铜可能是在黎凡特南部开采的,但是仪式上用的物品是由铜砷镍合金制成的,这表明金属类型是根据审美原因选择的。对十个权杖头的铅同位素分析显示,其中七个是由在土耳其南部的埃尔加尼和马登(Ergani Maden)开采的铜铸造的,而另外三个则是由在阿曼开采的铜制成的。[81]尽管这表明存在用于远程贸易特殊铜矿石的路线,但它并未为埃及古王国时期的铜工业提供一个共同的矿石来源。[82]但是铅同位素分析西奈半岛西南,而不是苏丹的矿床相兼容。这些研究受到了埃及和苏丹矿体缺乏铅同位素数据的阻碍。

硫化矿物通常在东部沙漠与金矿共生,并且有时被识别为毒砂。在地质学专家的支持下,奥德勒提出了这可能是旧王国时期工具中砷的可能。[83]科勒姆(Klemm)在东部沙漠中确定了四个前王朝和早期王朝时期的采矿区,分别是北部的瓦迪达拉Wadi el-Urf(Wadi Dara),位于库纳以东的阿布·穆雷瓦特(Abu Mureiwat),位于埃尔卡布以东的博卡里(Bokari),以及位于康恩波Kom Ombo(Kom Ombo)以东的希加利格(Higalig)。[84]

希加利格是已知最古老的矿区,可追溯至公元前三千纪初期(图23)。由于它未受到后期采矿活动的影响,科勒姆将其视为前王朝和早王朝时期的典型矿场遗址。一个东西走向的石英脉中含有自由金、孔雀石层,以及由黄铁矿和黄铜矿分解而来的“棕色铁氢氧化物污迹”。[85]科勒姆通常不区分黄铁矿和毒砂,因为它们的外观相似,所以这可能是古王国早期含砷铜矿石的来源。博卡里矿区位于希加利格以北约70公里处。它还有含金、孔雀石和黄铁矿的石英脉,这些在早王朝和古王国时期被开采。[86]

希加利格和博卡里的最早采矿是通过用沉重的石锤敲打石英和宿岩进行的。来自埃尔卡布的冶炼厂进料,如图16显示,矿石被破碎,但没有磨成粉末。科勒姆描述矿口为平滑壁面,这可能表明首先在围岩(即该地区的原生岩石)中挖掘了一条沟槽,然后将狭窄的矿化石英脉破碎。另一种可能是,他们将矿石磨碎,以便在石英脉内进行作业。虽然矿石块会通过手工挑选来分离,但细碎的材料可以通过湿式重力分离来处理;重的自由金,会首先沉淀下来,之后是中等的,包括孔雀石和硫化物在内的所有其他重矿物会接着沉淀。[87]

在前王朝和早期朝时期的希加利格采矿区附近没有明显的住宅,这使得科勒姆得出结论,勘探和采矿是由居住在帐篷中的游牧群体进行的。在大象岛和埃尔卡布发现了埃及最古老的两个坩埚,这两个地方位于希加利格和博卡里的正西方,意味着这个上埃及最南端的地区可能成为埃及铜和黄金工业最早发展的一个地点。[88]

技术的起源不太清楚。如果科勒姆关于东部沙漠中游牧勘探者和矿工存在的观点是正确的,他们可能是专业知识的起源,尽管安菲瑟特认为他们只是“中间商”。[89]矿工一直是流动的,有古代游牧群体作为矿工的传统,如以实玛利人。本—尤瑟夫(Erez Ben-Yosef)认为,在后来的提姆纳时期,游牧民族是矿工和金属工人。[90]

这些最早的埃及铜矿床含有金,这可能才是最初采矿的关注焦点。由于自由金除了粉碎和湿法分离外无需其他处理,因此很可能金也被熔化在梅雷鲁卡型坩埚中。第五王朝在萨卡拉的乌纳斯通道(Unas Causeway)上的图像(图8)描绘了梅雷鲁卡型坩埚,其铭文清楚地表明这是在熔化金。[91]在谢赫赛义德(Sheikh Said)的塞夫卡(Serfka)墓(图4)也展示了金的熔化过程。因此,坩埚的起源可能与金有关,而不是铜。[92]

并非所有古王国时期的铜都含有显著量的砷。奥德勒准备的数据表明,从涅伽达时期直到第二中间期,纯铜和含砷铜器物在时间上和地理上的数量出现是相似的。[93]在不了解这些数据的细节以及分析的可靠性的情况下,无法进一步评论。看来,梅雷鲁型坩埚用于冶炼所有铜的成分。

梅雷鲁卡型坩埚在埃及至少从第一王朝(约公元前3000年)开始使用,这一点从在大象岛发现的碎片可以证明,而它们在第六王朝(约公元前2250年)之后的墓室图像中就不再出现。许多学者(例如奥德勒)将这些坩埚(图19 A–C)与后来的坩埚混淆,后者由于其碗状的底部(图19D–G)能够保留液体。这两种类型的坩埚功能似乎不同。梅雷鲁型坩埚用于将砷铜铸成板材,用于制造高等级贵重器皿,以及熔化回收的铜,可能还有金,用于铸造工具。带有碗状底部的后期坩埚也可能用于熔化铜,但对来自布亨的一个此类坩埚的研究发现,它是用于高温冶炼。[94]

尽管梅雷鲁卡型坩埚在埃及古王国末期不再使用,但在中青铜时代,大约公元前2000年至公元前1550年,它们在西奈半岛出现。[95]当然,在公元前约1800年的伊辛-拉尔萨时期,它们在美索不达米亚被用于熔炼锡青铜。一旦考古学家熟悉了这种神秘形状的坩埚,它们可能会被发现拥有更广泛的使用范围。

关于古埃及前王朝、早王朝以及古王国金属加工的操作链因产品而异,无论是贵重金属器还是工具。对于贵重金属器如下:

• 采矿:最初在希加利格或者博卡里开采包括孔雀石和毒砂在内的矿石,然后在东沙漠的其他地方开采;

• 破碎:如有必要,进行破碎和手工挑选以分离金和铜-砷矿石;

• 湿式重力分离:对细粒进行分离处理以生产金和孔雀石-硫化物精矿;

• 冶炼:最初在地面的坑中进行,后来使用木材和动物粪便作为燃料在炉中冶炼铜-砷矿石和孔雀石-硫化物精矿;

• 粉碎:对冶炼产品进行粉碎和湿式重力分离以生产铜-砷合金颗粒;

• 熔炼:使用木炭作为燃料,在梅雷鲁型坩埚中熔炼铜-砷合金颗粒;

• 铸造:将砷铜浇铸到平面模具上以生产金属板材;

• 锤打:将板材锤打至1-1.5毫米厚;

• 制造:使用退火、焊接等机械方法从板材制造出器皿。

生产平常器物的“操作链”与生产高等级贵重器“操作链”相同,不同之处在于通平常物件处理的是纯铜,而不是含砷铜。

• 在东部沙漠,包括在瓦迪达拉等地,后来在西奈半岛。

• 铸造成开放式模具,

• 机械成形,打磨采矿以及工具刀片的硬化处理。

鉴于缺乏可靠数据,这些建议的序列是暂时的,直到:

• 东部沙漠矿体通过矿物学和铅同位素分析得到特征描述;

• 使用金相学和定量分析方法研究更多古王国时期的铜器和工具;

• 澄清了埃及的黄金技术;

• 并使用显微镜和扫描电子显微镜分析埃及的坩埚陶土。

使用梅雷鲁卡型坩埚的一个原因是方便观察熔化过程,从而可以迅速进行铸造,使砷和铜的氧化以及木炭的使用最小化。它们还可以借助绝缘垫手动操作。

砷铜矿石被选用于制作高等级贵重器皿,因为提炼出的合金能制作出金银色反光表面的物品。这种合金也更容易加工,因为它在较低的温度下熔化,并且更容易流动以形成金属薄片。

梅雷鲁卡型坩埚的起源尚不明确。它们最早的出现是在上埃及的第一王朝时期,直到很久以后才在黎凡特南部和西奈半岛出现。它们与尼罗河流域的克莱顿圆盘的关联在西部沙漠地区并没有得到延续,尽管克莱顿圆盘在那里很常见,但坩埚却不是。努比亚可能是梅雷鲁卡型坩埚技术的一个来源。

对古王国和中王国时期的金属加工的理解发展正逐渐从对桑克纳、布亨以及西西奈半岛遗址的研究中得到发展。这项研究引起了人们的注意,即埃及最早的本土冶金术可能始于上埃及,使用当地的铜-砷资源,并应用了黎凡特南部地区未知的技术,这些技术可能从努比亚的游牧探索者那里获得,可能还与来自非洲或南亚更远地区有联系。

[1] Tallet, Pierre & Mark Lehner, 2021 The Red Sea Scrolls: How Ancient Papyri Reveal the Secrets of the Pyramids, London: Thames & Hudson.

[2] Romer, John, 2007 The Great Pyramid: ancient Egypt revisited, Cambridge: Cambridge University Press.

[3] Ogden, Jack, 2000 Metals, in Ancient Egyptian Materials and Technology, eds P. T. Nicholson & I. Shaw, Cambridge: Cambridge University Press, 148–76.

[4] Hauptmann, Andreas, 2007 The Archaeometallurgy of Copper: Evidence from Faynan, Berlin: Springer.

[5] Junker, Hermann, 1958 Die Hieroglyphen für “Erz” und “Erzarbeiter”, MDAIK 14, 89–103.

[6] Scheel, Bernd, 1985 Studien zum Metallhandwerk im Altern Ägypten I, Handlungen und Beischriften in den Bildprogrammen der Gräber des Alten Rieches, Studien zur Altägyptischen Kultur 12, 117–77.

[7] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[8] 译者注:操作链的本义(字面的意思是“操作的链条”或“顺序”)是指全部的过程,包括选取自然出露的原料、加工制作成可用的文化产品。法国人类学家勒鲁瓦—古朗在1964年出版的《说话与姿态》一书中,将操作链定义为技术不仅涉及姿态,而且与工具相关,它按照明确的类似句法的次序规则组织成一个链条,这些规则同时赋予操作者的动作次序以一定的确定性与弹性。

[9] Lepsius, Carl Richard 1842–45 Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Text, Zweiter Band, Leipzig:J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung Hassan, Selim, 1943 Excavations at Gîza 1932–1933, Volume IV, Cairo: Service des Antiquités de l’Égypte.

[10] 译者注:涅伯玛赫特为第四王朝哈夫拉法老或者门卡拉法老的王后美瑞斯安柯三世之孙。

[11] 译者注:约公元前2025年,在今美索不达米亚平原南部。由阿摩利人纳普拉努姆建立的拉尔萨王国,与阿卡德人伊什比埃拉建立的伊辛第一王朝并存。

[12] Al-Gailani, Lamia, 1965 Tell edh Dhiba’i, Sumer 21,33–40.Moorey, P. Roger S., 1994 Ancient Mesopotamian materials and industries: the archaeological evidence,Oxford: Clarendon Press.

[13] Davey, Christopher J., 1985 Crucibles in the Petrie Collection and Hieroglyphic ideograms for metals, JEA 71, 142–48.

[14] Al-Gailani, Lamia, 1965 Tell edh Dhiba’i, Sumer 21, 33–40.

[15] Davey, Christopher J., 1979 Some ancient Near Eastern Pot Bellows, Levant 11, 101–11;Davey, Christopher J., 1988 Tell edh Dhiba’i and the Southern Near Eastern Metalworking Tradition, in The Beginning of the Use of Metals and Alloys, ed R. Maddin, Cambridge MS: MIT, 63–68;de Jesus, Prentiss S., 1980 The development of prehistoric mining and metallurgy in Anatolia, Oxford: British Archaeological Reports.

[16] Garènne-Marot, Lawrence 1985 Le Travail du Cuivre dans l’Égypte Pharonique: D’Apres les Peintures et les Bas-reliefs, Paléorient 11 (1), 85–100.

[17] Moorey, P. Roger S., 1994 Ancient Mesopotamian materials and industries: the archaeological evidence, Oxford: Clarendon Press.

[18] Claes, Wouter, Christoper J. Davey & Stan Hendrickx, 2019 An Early Dynastic Crucible from the Settlement of Elkab (Upper Egypt), JEA 105, 29–42.

[19] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[20] Davey, Christopher J., 1983 The Metalworkers’Tools from Tell edh Dhiba’i, The Bulletin of the Institute of Archaeology University of London 20, 169–85.

[21] Davey, Christopher J., 1983 The Metalworkers’Tools from Tell edh Dhiba’i, The Bulletin of the Institute of Archaeology University of London 20, 169–85.

[22] 译者注:梅雷鲁卡为第六王朝特提法老的维齐尔(Vizier),类似于宰相。

[23] Davey, Christopher J., 2012 Old Kingdom Metallurgy in Memphite Tomb Images, in Ancient Memphis:‘Enduring is the Perfection’, ed. L. Evans, Leuven: Peeters, 85–108.

[24] Malek, Jaromir 1999 Egyptian Art, London: Phaidon.

[25] Hannig, Rainer, 2003 Ägyptisches Wörterbuch I: Altes Reich und Erste Zwischenzeit, Mainz am Rhein: P. von Zabern.

[26] Davey, Christopher J., 1983 The Metalworkers’ Tools from Tell edh Dhiba’i, The Bulletin of the Institute of Archaeology University of London 20, 169–85.

[27] Al-Gailani, Lamia, 1965 Tell edh Dhiba’i, Sumer 21, 33–40.

[28] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[29] 译者注:加德纳符号是值由艾伦·加德纳(Alan Gardiner)在1927年为古埃及象形文字制定的标准符号集。

[30] Bobrowski, Przemysław & Agnieszka Mączyńska, 2020 Clayton ring from Bargat El-Shab (Western Desert, Egypt), Fontes Archaeologici Posnanienses56, 86–95. https://doi.org/10.34868/fap.56.005.

[31] Davey, Christopher J., 2012 Old Kingdom Metallurgy in Memphite Tomb Images, in Ancient Memphis: ‘Enduring is the Perfection’, ed. L. Evans, Leuven: Peeters, 85–108.

[32] Davey, Christopher J., 2018 Early Bronze Age refining of copper, in Mining for Ancient Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg, ed. E. BenYosef, Tel Aviv: Emery and Claire Yass Publications in Archaeology Tel Aviv University, 495–503.

[33] Merkel, John F., 1983 Summary of experimental results for Late Bronze Age copper smelting and refining, MASCA Journal 2 (6), 173–78.

[34] Junker, Hermann, 1940 Giza IV, Die Mastaba des K’jm’nh (Kai-em-anch), Wien und Leipzig: HölderPichler-Tempsky A.G.

[35] Davey, Christopher J., 2009 A Metalworking Servant Statue from The Oriental Institute, University of Chicago, The Bulletin of The Australian Centre for Egyptology 20, 42.fig 4;Davey, Christopher J., 2012 Old Kingdom Metallurgy in Memphite Tomb Images, in Ancient Memphis: ‘Enduring is the Perfection’, ed. L. Evans, Leuven: Peeters, 85–108.fig.6.

[36] Davey, Christopher J., 2009 A Metalworking Servant Statue from The Oriental Institute, University of Chicago, The Bulletin of The Australian Centre for Egyptology 20, 37–46.

[37] Breasted, James Henry, 1948 Egyptian Servant Statues, Washington: Pantheon Books.

[38] Davey, Christopher J., 2009 A Metalworking Servant Statue from The Oriental Institute, University of Chicago, The Bulletin of The Australian Centre for Egyptology 20, 37–46.

[39] Davey, Christopher J., 2009 A Metalworking Servant Statue from The Oriental Institute, University of Chicago, The Bulletin of The Australian Centre for Egyptology 20, 37–46.

[40] Claes, Wouter, Christoper J. Davey & Stan Hendrickx, 2019 An Early Dynastic Crucible from the Settlement of Elkab (Upper Egypt), JEA 105, 29–42.

[41] Claes, Wouter, Christoper J. Davey & Stan Hendrickx, 2019 An Early Dynastic Crucible from the Settlement of Elkab (Upper Egypt), JEA 105, 29–42.

[42] Riemer, Heiko & Rudolph Kuper, 2000 “Clayton rings”: enigmatic ancient pottery in the Eastern Sahara, Sahara 12, 91–100.

[43] Kopp, Peter, 2006 Elephantine XXXII: Die Siedlung der Naqadazeit, Mainz am Rhein: Philipp von Zabern.

[44] Kopp, Peter, 2006 Elephantine XXXII: Die Siedlung der Naqadazeit, Mainz am Rhein: Philipp von Zabern.

[45] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[46] Rizkana, Ibrahim & Jurgen Seeher, 1989 Maadi: excavations at the predynastic site of Maadi and its cemeteries. 3, The non-lithic small finds and structural remains of the predynastic settlement, Mainz am Rhein: von Zabern.Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[47] Hauptmann, Andreas, 2017 Copper and ores from elsewhere and the question of metallurgy at Maadi, in Predynastic Maadi in Context The Research of the Italian Expedition Revisited (1977–1986), ed J. Bajeot, Rome: Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma.

[48] Pfeiffer, Kristina, 2013 The Technical Ceramic for Metallurgical Activities in Tall Hujayrat al-Ghuzlan andComparable Sites in the Southern Levant, in Metal Matters. Innovative Technologies and Social Change inPrehistory and Antiquity, eds S. Burmeister, S. Hansen, M. Kunst & N. Müller-Scheeßel, Rahden: Marie Leidorf, 306–419.

[49] Klimscha, Florian, 2011 Long-range Contacts in the Late Chalcolithic of the Southern Levant. Excavations at Tall Hujayrat al-Ghuzlan and Tall al-Magass near Aqaba, Jordan, in Egypt and the Near East-theCrossroads, ed J.Mynářová, Prague: Charles University, Faculty of Arts, 177–209.

[50] Hartung, Ulrich 2013 Some remarks on the chronological position of the Predynastic settlement at Maadi (Egypt) and its relations to the southern Levant, Paléorient 39 (1), 177–91.

[51] Hartung, Ulrich 2013 Some remarks on the chronological position of the Predynastic settlement at Maadi (Egypt) and its relations to the southern Levant, Paléorient 39 (1), 177–91.

[52] Anfinset, Nils, 2010 Metal, Nomads and Cultural Contact: The Middle East and North Africa, London: Equinox.

[53] Wengrow, David, 2006 The archaeology of early Egypt: social transformations in north-east Africa, 10,000 to 2650 BC, Cambridge: CUP.

[54] Wengrow, David, 2006 The archaeology of early Egypt: social transformations in north-east Africa, 10,000 to 2650 BC, Cambridge: CUP.

[55] Verly, Georges, Frederik Rademakers, Claire Somaglino & Pierre Tallet, 2021 The Chaîne Opératoire of Middle Kingdom smelting batteries and the problem of fuel: Excavation, experimental and analytical studies on ancient Egyptian metallurgy, Journal of Archaeological Science: Reports 37.

[56] Hauptmann, Andreas, 2007 The Archaeometallurgy of Copper: Evidence from Faynan, Berlin: Springer.

[57] Goresy, Ahmed El, Solveig Schiegl & Karl Ludwig Weiner 1995 A Chronological Scheme for the TechnologicalEvolution of Copper in Ancient Egypt, Proceedings of The First International Conference on Ancient Egyptian Mining & Metallurgy and Conservation of Metallic Artifacts, Cairo: Ministry of Culture - Supreme Council of Antiquities, 215–34.

[58] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[59] Coghlan, Herbert Henry, 1951 Notes on the Prehistoric Metallurgy of Copper and Bronze in the Old World, etc, Oxford: University Press.

[60] De Ryck, Ivan, Annemie Adriaens & Feddy Adams,

2005 An Overview of Mesopotamian Bronze Metallurgy during the 3rd Millennium BC, Journal of Cultural Heritage 6, 261–68.

[61] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[62] Chen, Lucas B., 2021 Sumerian Arsenic Copper and Tin Bronze Metallurgy (5300–1500 BC): The Archaeological and Cuneiform Textual Evidence, Archaeological Discovery 9, 185–97.https://doi.org/10.4236/ad.2021.93010.

[63] Budd, Paul, 1993 Recasting the Bronze Age, New Scientist (1896), 33–37.

[64] Lechtman, Heather, 1999 The Production of Copper–Arsenic Alloys (Arsenic Bronze) by Cosmelting: Modern Experiment, Ancient Practice, Journal of Archaeological Science 26 (5), 497–526.https://doi.org/10.1006/jasc.1998.0324.

[65] Junk, Margrit, 2003 Material Properties of Copper Alloy Containing Arsenic, Antimony, and Bismuth, Freiberg: Technischen Universität Bergakademie,

[66] Shishin, Denis & Evgueni Jak, 2018 Critical assessment and thermodynamic modelling of the Cu-As system, Calphad 60, 134–43.

[67] Junk, Margrit, 2003 Material Properties of Copper Alloy Containing Arsenic, Antimony, and Bismuth, Freiberg: Technischen Universität Bergakademie,

[68] Modlinger, Marianne, Andreas Cziegler, Daniele Maccio, Holger Schnideritsch & Benjamin Sabatini 2018 Archaeological Arsenical Bronzes and Equilibrium in the As-Cu System, Metallurgical and Materials Transactions B, 49B, 2505–2513.

[69] Sabatini Benjamin J., Andreas Cziegler & Marianne Modlinger, 2020 Casting Simulations of Arsenical Copper: New Insights into Prehistoric Metal Production and Materials, JOM, 72(9), 3269–3278. https://doi.org/10.1007/s11837-020-04210-8

[70] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[71] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[72] Abdel-Motelib, Ali, Michael Bode, Rita Hartmann, Ulrich Hartung, Andreas Hauptmann & Kristina Pfeiffer, 2012 Archaeometallurgical expeditions to the Sinai Peninsula and the Eastern Desert of Eg

[73] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[74] 译者注:有学者认为是传说中的零王朝。

[75] Castel, Georges, Bernard Mathieu, Hany Hélal, Taha Abdallah & El-Hawary Mohamed, 1993 Les mines de cuivre du Ouadi Dara. Rapport préliminaire sur les travaux de la saison 1991, BIFAO 92 51–65.

[76] Castel, Georges, E. Christiana Köhler, Bernard Mathieu & Georges Pouit, 1998 Les mines du ouadi Um Balad désert Oriental BIFAO 98, 57–87.

[77] Rademakers, Frederik W., Georges Verly, Patrick Degryse, Frank Vanhaecke, Séverine Marchi & Charles Bonnet, 2022 Copper at ancient Kerma: A diachronic investigation of alloys and raw materials, Advances in Archaeomaterials 3 (1), 1–18.

[78] Hauptmann, Andreas, 2017 Copper and ores from elsewhere and the question of metallurgy at Maadi, in Predynastic Maadi in Context The Research of the Italian Expedition Revisited (1977–1986), ed J. Bajeot,Rome: Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma.Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[79] Tallet, Pierre, 2018 La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï. III, Les expéditions égyptiennes dans la zone minière du Sud-Sinaï du prédynastique à la fin de la XXe dynastie, Cairo: Institut français d’archéologie orientale.Tallet, Pierre & Mark Lehner, 2021 The Red Sea Scrolls: How Ancient Papyri Reveal the Secrets of the Pyramids, London: Thames & Hudson.

[80] Hauptmann, Andreas, 2007 The Archaeometallurgy of Copper: Evidence from Faynan, Berlin: Springer.

[81] Hauptmann, Andreas, 2007 The Archaeometallurgy of Copper: Evidence from Faynan, Berlin: Springer.

[82] Rademakers, Frederik W., Georges Verly, Patrick Degryse, Frank Vanhaecke, Séverine Marchi & Charles Bonnet,2022 Copper at ancient Kerma: A diachronic investigation of alloys and raw materials, Advances in Archaeomaterials 3 (1), 1–18.

[83] Odler, Martin, Jiří Kmošek, Marek Fikrle & Yulia V.

Erban Kochergina, 2021 Arsenical copper tools of Old Kingdom Giza craftsmen: First data, Journal of Archaeological Science: Reports 36. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102868.

[84] Klemm, Rosemarie & Dietrich D. Klemm, 2013 Gold and gold mining in ancient Egypt and Nubia : geoarchaeology of the ancient gold mining sites in the Egyptian and Sudanese eastern deserts, Berlin; New York: Springer.

[85] Klemm, Rosemarie & Dietrich D. Klemm, 2013 Gold and gold mining in ancient Egypt and Nubia : geoarchaeology of the ancient gold mining sites in the Egyptian and Sudanese eastern deserts, Berlin; New York: Springer.

[86] Klemm, Rosemarie & Dietrich D. Klemm, 2013 Gold and gold mining in ancient Egypt and Nubia : geoarchaeology of the ancient gold mining sites in the Egyptian and Sudanese eastern deserts, Berlin; New York: Springer.

[87] Klemm, Rosemarie & Dietrich D. Klemm, 2013 Gold and gold mining in ancient Egypt and Nubia : geoarchaeology of the ancient gold mining sites in the Egyptian and Sudanese eastern deserts, Berlin; New York: Springer.

[88] Klemm, Rosemarie & Dietrich D. Klemm, 2013 Gold and gold mining in ancient Egypt and Nubia : geoarchaeology of the ancient gold mining sites in the Egyptian and Sudanese eastern deserts, Berlin; New York: Springer.

[89] Anfinset, Nils, 2010 Metal, Nomads and Cultural Contact: The Middle East and North Africa, London: Equinox.

[90] Ben-Yosef, Erez, 2020 And yet, a nomadic error: A reply to Israel Finkelstein, Antiguo Oriente 18, 33–60.Ben-Yosef, Erez, Dafna Langgut & Lidar Sapir-Hen, 2017 Beyond Smelting: New Insights on Iron Age (10th c. BCE) Metalworkers Community from Excavations at a Gatehouse and Associated Livestock Pens in Timna, Israel, Journal of Archaeological Science: Reports 11, 411–26.

[91] Smith, William Stevenson, 1942 The origin of some unidentified Old Kingdom reliefs, AJA 46, 509–31.

[92] Davies, Norman De Garis, 1901 The Rock Tombs of Sheikh Saïd, London: Egypt Exploration Fund.

[93] Odler, Martin, 2023 Copper in Egypt: Before, during and after the Pyramid Age (c.4000–1600BC), Leiden: Brill.

[94] Davey, Christopher J., Brunella Santarelli & Thilo Rehren, 2021 Egyptian Middle Kingdom copper: Analysis of a crucible from Buhen in the Petrie Museum, Journal of Archaeological Science: Reports36. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102859.

[95] Beit-Arieh, Itzhaq, 1985 Serabit el-Khadim: New metallurgical and chronological aspects, Levant 17, 89–116.