王古今 | 重读李静训墓——以其早夭为中心

一、“何嗟寿夭”

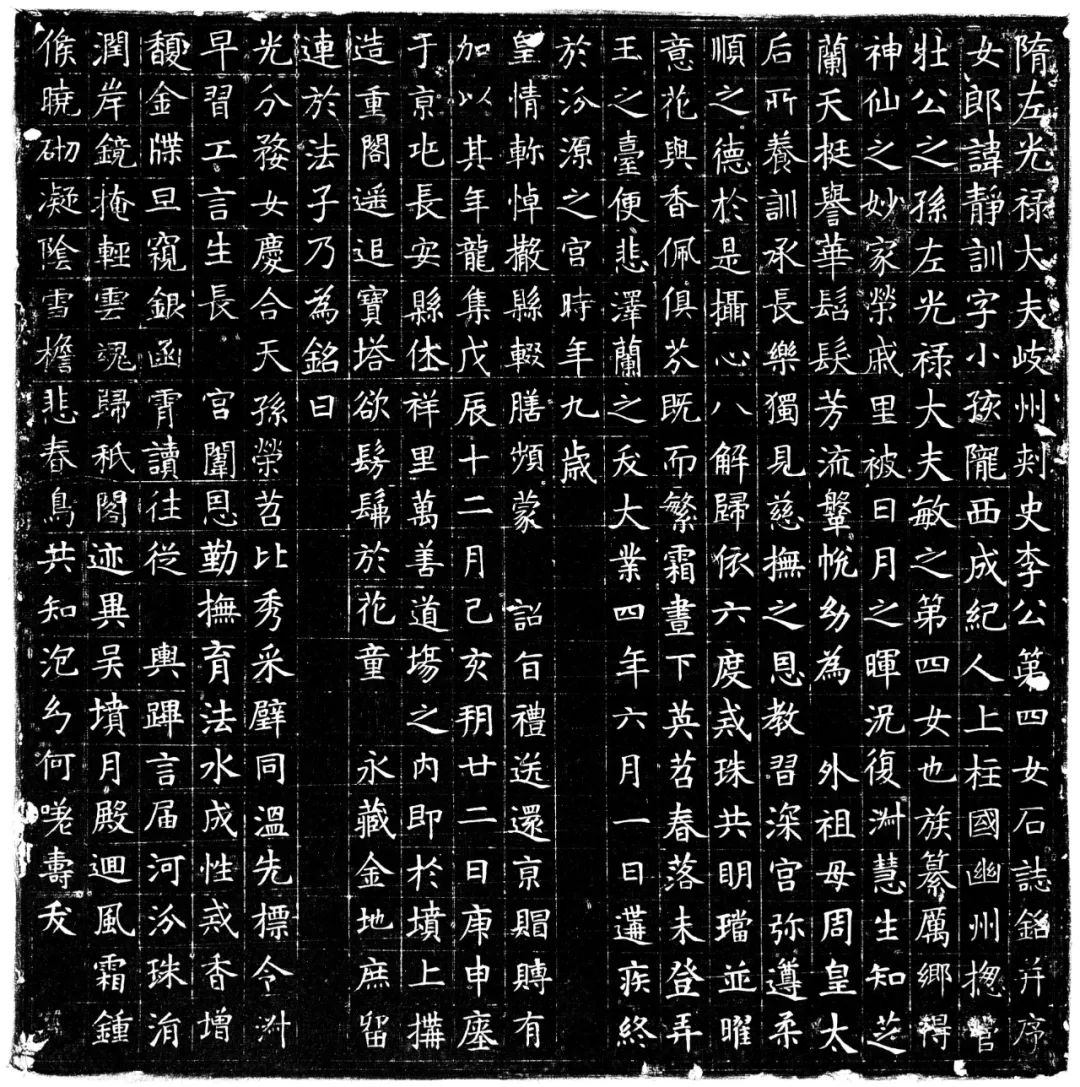

1957年,隋代李静训墓[1]发掘于陕西省西安市梁家庄附近,墓中出土《隋左光禄大夫岐州刺史李公第四女石志铭并序》(图1):“女郎讳静训,字小孩,陇西成纪人。上柱国幽州总管壮公之孙,左光禄大夫敏之第四女也……幼为外祖母周皇太后所养……教习深宫……既而繁霜昼下,英苕春落,未登弄玉之台,便悲泽兰之夭。大业四年六月一日,遘疾终于汾源之宫,时年九岁……以其年龙集戊辰十二月己亥朔廿二日庚申,瘗于京兆长安县休祥里万善道场之内。即于坟上构造重阁。遥追宝塔,欲仿佛于花童;永藏金地,庶留连于法子。”[2]针对李静训的早夭,墓铭中提道:“魂归秖阁,迹异吴坟,月殿回风,霜钟候晓。砌凝阴雪,檐悲春鸟,共知泡幻,何嗟寿夭。”[3]可见制墓人对李静训幼年夭折的哀痛。依墓志记,李静训自幼与外祖母前北周皇太后杨丽华居住在隋皇宫中,二人感情深厚,所以杨丽华应是最有可能为其主持墓葬修建之人。

李静训与外祖母杨丽华一同生活于宫中,但其实她只是隋杨皇室的外戚。固然杨丽华在北周亡国后入隋,但女嫁从夫,杨丽华作为前北周太后在隋朝不过是北周宇文皇族的遗孀。《隋书·天文志》载:“宣帝崩,杨后令其父隋公为大丞相,总军国事。隋氏受命,废后为乐平公主,余四后悉废为比丘尼。”[4]因为其父杨坚建隋,作为五后之一的杨丽华没有被送入尼姑庵,只是废除其北周后位,改立为大隋公主。而其女北周公主宇文娥英并不见入隋后的封号记录,故其身份只是亡国公主,不属于杨家后人。因此,纵然李静训尚有四分之一杨家血脉,但充其量不过是朝臣左光禄大夫李敏李家之女。

然而无论家室血统如何,李静训本人9岁寿夭,按中国传统观念,属不祥之凶命。《左传·宣公》有言:“夭且不整,所以凶也。”[5]《尚书正义·洪范》也记:“郑玄以为凶短折皆是夭枉之名,未龀曰凶,未冠曰短,未婚曰折。”[6]如此早夭凶命,在东汉至北朝时期的买地券、镇墓文等文字中亦有记录。

目前发现的镇墓文主要集中于西晋十六国时期的敦煌地区。根据文字内容,西晋十六国时期镇墓文多强调对死者殃咎罪责的消除,同时强调生死异路,不得相注。[7]作为自东汉时已于墓葬中出现的死者死亡事实的文字记录,镇墓文通常只记录死亡的时间,极少涉及亡者寿数,但以“薄命早终”暗示死者寿数之短的镇墓文并不少见,这里从一特例入手。1985年,甘肃省文物考古研究所发掘敦煌祁家湾西晋十六国墓葬,在M206墓中出土一青灰色陶罐,腹有朱书镇墓文写道:“□官华年,薄命早终,相注而死。”[8]黄景春认为此处所写是指“墓主壹官的年龄是二十九,死因是‘相注而死’”。[9]根据目前的解读,其中同时提到死者的年岁以及“薄命早终”的认定。虽然关于“廿九”的释读,发掘报告原释文作“华年”,贾小军在其研究中又释读为“廿年”[10],但三者都应是对于年岁的指代,而这一数字至多不超过三十[11]。且《尚书正义·洪范》记:“传以‘寿’为‘百二十年’;‘短’者半之,为‘未六十’;‘折’又半,为‘未三十’。”[12]由此可知,不足三十为折,以三十为界断其早终与否也有其历史渊源。虽然目前留下来的镇墓文中同时出现年岁和“薄命早终”的案例极少,但“薄命早终”的判定确实保留了下来。《延熹四年钟仲游妻买地券》[13]记:“今平阴偃人乡苌富里钟仲游妻薄命蚤死……自今以后,不得干□□生人……”《初平元年郭氏镇墓文》[14]记:“死者河南□□郭□□□,汝□薄蚤死……生人入成,死人生郭,生人在宅舍,死人在□□,各□千秋万岁,长□□□。”《翟宗盈镇墓文》[15]记:“翟宗盈,汝自薄命蚤终,寿穷算尽……苦莫相念,乐莫相思,从别以后,无令死者注于生人……”阿斯塔那一号墓《韩渠妻衣物疏》[16]记:“建初十四年八月廿九日……韩渠妻□命早终……”

虽然在多种文书上出现“薄命早终”的记录,但更多集中在镇墓文中。在提出死者“薄命早终”之后,生死异路、除殃解谪一类的文字与其他买地券、镇墓文并无二致。例如《光和二年王当买地券》[17]记:“……无责生人父母、兄弟、妻子,家室生人无殃,各令死者无適(通“谪”)负……”《熹平四年胥氏镇墓文》[18]记:“……死人归阴,生人归阳,□□□里,死人有乡,生人属西长安,死人属东大山……各安其所,旷户以闭……”所以,虽然死者可能因“早终”而有所不同,但在之后镇墓文书的处理上并无“早终”与否的分别。

然“薄命早终”被单独提出,则必定有其特殊之处。因“薄命”而“早终”是将这种过早的死亡归咎于命“薄”。类似的不幸在明清时出现了“命硬”的说法[19],认为“命硬”者会克死亲人,孤苦无依;而“薄命”则与“命硬”正相反,自身无寿,无奈早终。现在或许对其形容只是一句“命不好”,但在古时,“薄命”与“命硬”同为罪过,被认为与个人的道德修为相关。佛教轮回观念进入中国后,认为“薄命”是对前世恶业的惩罚[20]。与佛教传入同时,道教经典《太平经》也提到早夭是对本人、先人作恶的惩罚。《太平经》:“天遣善神常随护,是孝所致也。其家一人当得长生度世,后生敬之,可无祸患,各以寿终,无中夭者。”[21]《太平经钞》:“如行善不止,过此寿,谓之度世。行恶不止,不及三寿,皆夭也。胞胎及未成人而死者,谓之无辜承负先人之过。”[22]相比汉代墓室壁画对升仙、享乐的憧憬,镇墓文与《太平经》或许更多关注于死者的罪责以及给家族带来的灾祸。而这些镇墓文集中发现在敦煌地区或许也与此地的移民政策有关。前秦时期,敦煌就接收了大量来自中原其他地区的移民[23]。移民祖籍不在敦煌,死在此处不得归祖坟,依《太平经》所言,也是“送死不应本地……故得谪又深”[24]的罪状。或许受此影响,西晋十六国时期在敦煌发现的这些镇墓文都倾向于除罪。

另在正史中也有关于早终的讨论。如《后汉书》记:“殇帝生三百余日而崩,邓太后摄政,以尚婴孙,故不列于庙,就陵寝祭之而已。”[25]殇帝虽入皇陵,但因其早夭,不能进入宗庙接受祭拜。《三国志·魏书》另有记:“后皇女淑薨……八岁下殇……而以成人礼送之……自古已来,未有此比。”[26]8岁而亡的皇女因以成人礼送葬,故引起群臣上奏。可见,亡者的身份界定中也有成人与否的标准。而这里的“成人”,若依照礼制是指加冠、及笄之礼(贵族也涉及是否得封爵位[27]),如果更进一步便是成家与否。正因此出现了冥婚的婚嫁形式,也称“嫁殇”“娶会”[28]等,以使夭亡之人从形式上完整其人生。在唐代大量出现冥婚行为[29]之前,已有相关文献记载[30]。《三国志·魏书》中关于曹淑、曹冲的记载也涉及冥婚:“明帝爱女淑薨……取后亡从孙黄与合葬,追封黄列侯……封德为平原侯,袭公主爵。”[31]“邓哀王冲字仓舒……年十三……及亡,哀甚……为娉甄氏亡女与合葬,赠骑都尉印绶……”[32]无论是曹淑嫁人还是曹冲娶妻,两个早终的未婚男女在死后得以结合,并承袭贵族身份,得以“成家立业”。所以,配有冥婚的早夭者墓葬,除却早期“生死异路”“除殃解谪”的常规思想,更多的是完整其人生,以对祖先尽孝。

总体而言,对比魏晋时期“薄命早终”的镇墓文,在不同的时间、地域,基于身份和历史环境的不同,生者对于早终之人的态度截然不同。

二、“开者即死”

9岁“寿夭”的李静训是“薄命早终”者之一,其并无冥婚郎君,隋朝也已不流行东汉时的镇墓文、买地券等物,代之以北朝开始出现的新型镇墓物品。据发掘报告记录,李静训墓中发现北朝时期已经相对规范化的镇墓兽俑,想来是杨丽华希望依靠此等新型镇墓之物,实现李静训死后生活的平静安好。

北朝隋唐时期镇墓兽,主要分为人面兽身与纯兽形两种,其中兽形镇墓俑的出现或许与外族文化的汇入有关。北朝时期鲜卑族统一北方,虽然并未过多影响南朝中原文化的发展,但不可忽视鲜卑游牧民族文化对北方传统中原文化的传承与改造。

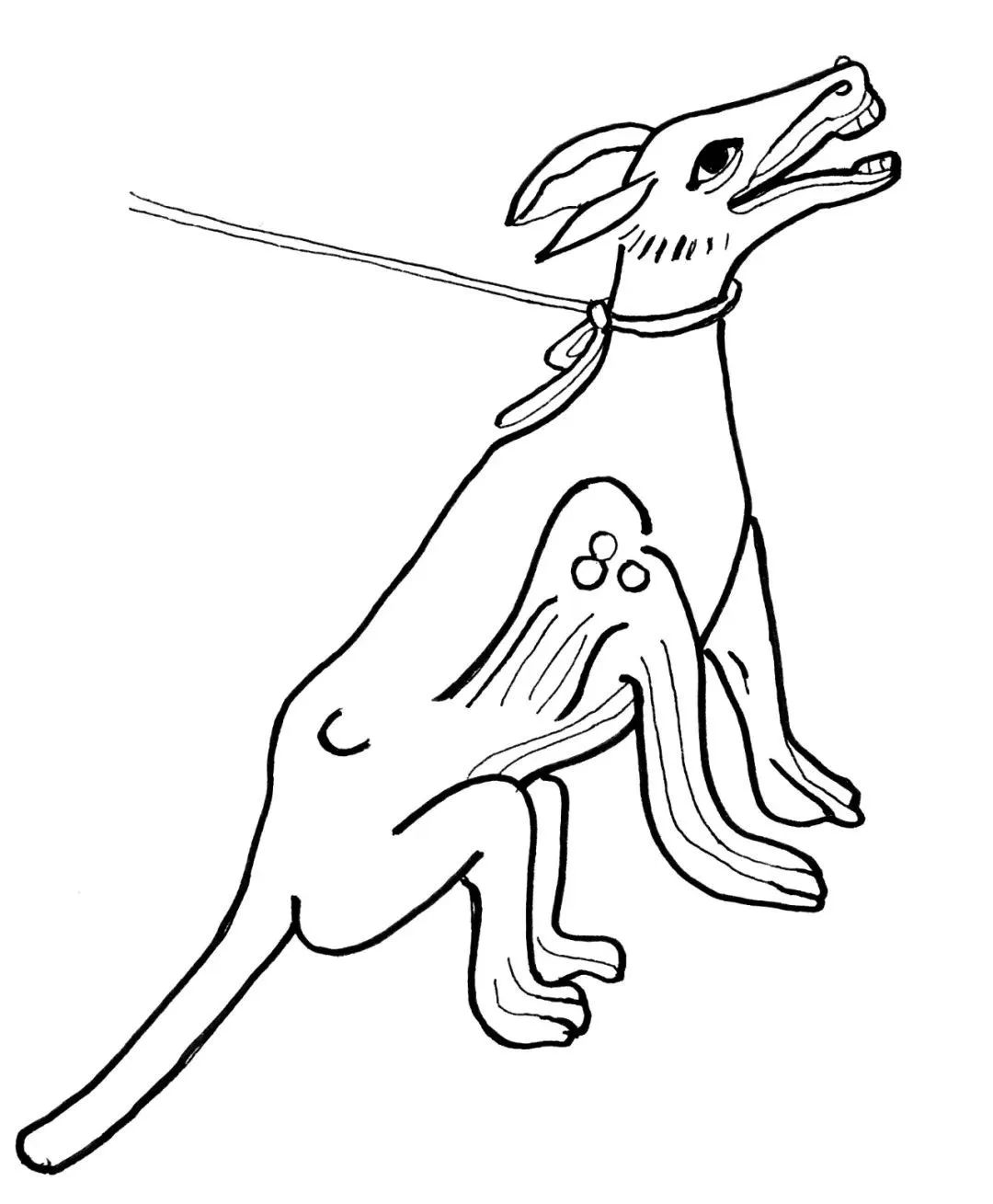

汉代已经出现类似狗样态的镇墓兽[33],北朝出土的蹲坐式镇墓兽(图2)姿态也与狗相似[34]。在丧葬文化中,如鲜卑族有带狗送葬的传统[35],辽东地区墓葬墓门位置的壁画中也出现过狗的图像(图3)[36],所以认为北朝镇墓兽最初的灵感来源与狗有关是有一定道理的。而从家犬护主的角度思考,源自狗的镇墓兽制作目的也是为了保护墓主的安全。事实表明,墓中的镇墓兽多数位于墓门处,且面朝墓外[37],采取对外防御的姿态。联想到西晋十六国时期的镇墓文,同样以“镇墓”命名,其各自意义似乎有着不小的差异。但因两者都是后世学者的命名,并非其原名,故可能两者原本并非同一含义。镇墓文更多反映出的是对逝者可能作祟的防备心理,而镇墓兽则表现为对逝者的保护。但是这种镇墓兽是否也具备着镇守墓葬本身,防止墓主灵魂离开墓室,回到地上作祟人间的功能?尚需要更多证据,在此暂且不提。

图 2 ˉ 元邵墓镇墓兽 ˉ 通高 25 厘米、长 19.5 厘米 ˉ北魏 ˉ 中国国家博物馆藏(取自中国国家博物馆编《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书:墓志卷》,上海古籍出版社,2017,第 249 页)

图 3 ˉ 辽阳棒台子一号墓门犬线图 ˉ 东汉(笔者改绘自李文信:《辽阳发现的三座壁画古墓》,《文物参考资料》1955 年第 5 期,第 16 页)

李静训墓中房型石棺上“开者即死”(图4)的警告惹人关注。比起墓中镇墓兽防范死后世界的邪灵恶鬼,“开者即死”显然针对的是生人世界中的盗墓贼。类似的案例可见汉代禳盗刻石。禳盗刻石又名鱼山刻石,20世纪80年代出土于山东省金乡县胡集镇鱼山汉墓,现存两残段,分别藏于济宁市博物馆和金乡县博物馆。文曰:“诸敢发我丘者,令绝毋户后。疾设不详者,使绝毋户后。毋谏卖人,毋效狸人。使绝无户后。毋攻毋记,身已下冢,罪赦毋。毋为谕,毋背母考,必罪天,不利子孙。教人政道,毋使犯磨□罪,天利之。居欲孝,思贞廉,率众为善,天利之。身礼毛肤,父母所生,慎毋毁伤,天利之。分率必让厚,何绝永强。卿晦,灾;卿阳,得见车博道旁。蛇鼠虫弟当道。秉兴头天,居高视下,莫不谨者。”[38]

图 4 ˉ 李静训墓石棺盖“开者即死”ˉ 隋 ˉ 碑林博物馆藏(取自赵力光:《风雨沧桑九百年:图说西安碑林古代建筑·石刻艺术》,西北大学出版社,2017,第 111 页)

刻石包含多方面内容,置于首位的是对于盗墓者和泄密者的诅咒。从家族延续的角度来说,“绝毋户后”即断子绝孙,可以说是最恶毒的诅咒了。《孟子·离娄上》有云:“不孝有三,无后为大。”[39]“无后”即“不娶无子,绝先祖祀”[40]。没有后代,阻断香火延续,不仅关乎个人家庭,更是对整个家族的巨大打击。所以,这里对于胆敢盗墓者,使用了最恶毒的诅咒。也因此,在绝后的诅咒后面,又刻写了孝敬父母、遵循孝道、不得损害身体的告诫,意在暗示,盗墓罪行对不起生养自己的父母,故为了家族事业,不要作恶。这些语气严重的诅咒和警告,目的在于保护墓葬。相比禳盗刻石,李静训墓的“开者即死”更加直接,如果有人扰动其安宁则必死无疑。禳盗刻石没有提及动墓穴者本人会受到怎样的惩罚,绝后的诅咒更倾向为连坐威胁。李静训的“开者即死”不是躲闪的间接方式,而是直接将诅咒作用于盗墓者。

这种严厉警告的出现或许与历史上猖獗的盗墓活动有关。汉代厚葬的风气引发了偷盗者对贵族、名人墓葬的盗掘。不仅有民间偷盗,甚至史料有记董卓、曹操为获得银钱购买军备也选择盗墓[41],为此曹操还专门设立了一个负责盗墓的官职——发丘中郎将[42]。由此,为了保障自己死后的安宁,墓葬不被盗掘,曹操提倡薄葬[43]。虽然如此,盗墓仍时有发生,特别是贵族墓葬。为了防止类似事情的发生,隋代的杨丽华选择在李静训棺椁上刻下“开者即死”的诅咒,用直白的话语威慑可能前来的盗墓之人。事实上,对盗墓者处以“死”刑,始于汉代。张家山汉简《二年律令》中已有关于处置盗墓者的规定:“盗发冢……皆磔。”[44]汉后针对盗墓挖坟的刑罚也基本维持死刑不变。《淮南子·汜论训》提到“发墓者诛,窃盗者刑”[45]的刑法。《魏书》也记北魏文成帝出巡看到“有故冢毁废”,诏曰:“自今有穿毁坟垅者斩之。”[46]隋后的唐代法律《唐律疏议·贼盗》中对于“发冢”者的刑罚有更加细致的规定:“诸发冢者,加役流……已开棺椁者,绞……发而未彻者,徒三年。”[47]虽然历朝刑法各有些许不同,但若如唐律所言,如果已经开其棺椁,便要施以绞刑,那么在李静训的棺与椁上都刻有“即死”便很自然了,其与律法对此项罪过的判决也一致。所以李静训墓中“开者即死”的诅咒不同于镇墓兽针对鬼怪的保护作用,而是基于盗墓事件频发的时代现象以及历代相关法律内容,包含有家人的主观意愿并借此威慑盗墓者以保护墓主李静训的咒语。

这一文字与镇墓兽一起在现实与非现实环境中保证墓主不会受到外物的威胁。这不仅说明了家中长辈对早夭的李静训的爱护,同时也指出人们对于墓葬安全的担忧,这种担忧不仅体现在想象的死后世界,还包括现实的地下墓室本身的安全完整。而这种双向关注,源于此前历代对死后世界的幻想和对盗墓危机的预警。

三、万善尼寺

除墓葬内部的陪葬明器与棺椁刻字,墓葬所在地本身也暗示了李静训墓的特殊性与其家人对墓葬的强化保护。墓志载李静训葬于“京兆长安县休祥里万善道场之内”,即隋大兴城中万善尼寺。唐韦述《两京新记》记:“朱雀街西之第四街,即皇城西之第二街。街西从北第一曰安定坊……次南休祥坊,东南隅万善尼寺,周宣帝大象二年立。开皇二年度周氏皇后嫔御以下千余人为尼以处之。”[48]作为北周后宫女性在隋朝的唯一归处,李静训葬在北周旧人之地有其道理:其母是北周唯一的公主,外祖母是北周的太后,李静训也算是半个北周皇室成员(宗室女)。但《隋书·礼仪志》规定“在京师葬者,去城七里外”[49],而万善尼寺所在休祥坊距离宫城不过一坊之隔,所以李静训的墓不仅位于城中,且极近宫城。

就目前材料可知,李静训墓是唯一发现于大兴城中的墓葬。此外,城内发现的另一个有墓葬性质的遗迹是埋葬“舍利佛骨”(墓志记)的兴宁坊清禅寺舍利塔基砖石室[50]。该塔基完成于隋文帝开皇九年(589),李静训葬于隋炀帝大业四年(608)。这两者的差异有二:一是世俗人士与宗教人士的身份不同;二是时间,李静训的下葬时间可以确定到隋炀帝迁都洛阳之后。考虑到迁都之事、佛教舍利塔基,以及主导其墓葬营建的杨丽华,或许可以解释为何李静训墓会出现在大兴城中。

隋炀帝于大业元年(605)定洛阳为东京,后改称东都,与长安并立两都。隋炀帝建都两年即成[51]。李静训去世的608年,东都已初具规模,洛阳成为新的政治中心,所有政治体系内的人员都进入洛阳。与之相伴的还有“徙天下富商大贾数万家于东京”[52],从而又使洛阳成为经济中心。虽然“(大业)五年(609)春正月景子”隋炀帝“改东京为东都”[53],不以“京”城自称,但其政治经济功能仍然替代了“京师”大兴城,是新的国家中枢所在地。基于这种情况,李静训去世时,大兴城身份最高的皇族应是将李静训“礼送还京”的原北周太后隋炀帝长姐乐平公主杨丽华[54]。但正如《隋书》记“废后为乐平公主”,杨丽华北周太后的封号在其父隋文帝杨坚建立隋朝时已经被废。然在墓志中,作为李静训的外祖母,杨丽华的身份仍是“周皇太后”。为何要以北周故国身份介绍李静训在隋朝皇宫中最大的依仗,而不使用隋文帝为其所封的“乐平公主”?

隋文帝杨坚登基前,诛杀了大量北周宇文宗室[55],但最终仍以禅位称帝的名义建立隋朝。所以隋朝政府仍有许多鲜卑族宇文氏人任职,甚至许多人原本也是北周官员,例如宇文恺、宇文化及等。因此,未曾改嫁的杨丽华,在其夫家仍是前朝北周宇文皇族的前提下,作为入隋后唯一活动于隋皇室的前朝人士,在北周旧臣的心中有一定的影响力,而且隋文帝在册封杨丽华时作愧疚之弥补[56],也给予她一些实权[57]。

结合上述情况,在前朝北周长安都城的附近,杨丽华或许动用了自己前朝皇太后的身份,将具有北周宇文皇室血统的外孙女李静训葬在居住有北周皇室女眷的万善尼寺中,并在李静训墓志上强调了自己“周皇太后”的身份,而不是隋乐平公主,以强化李静训的贵女身份。而作为北周在隋王朝统治下的最后一小片领域,万善尼寺中居住的是前朝旧人。在这个北周的领域内,杨丽华下葬了具有北周血统的外孙女,也是给予其一个“理想”的栖身之所。

李静训9岁夭折,作为尚未成年的幼女,没有夫家,更没有子嗣,意味着她既不能葬入其父李敏的家族祖坟,也没有夫家的族坟可入。若无有权有势的长辈加以干涉,或许会沦落到无人祭拜供奉的地步,可谓凄惨。但因其外祖母杨丽华的存在,李静训墓被安置在具有北周皇家寺庙性质的万善尼寺中。即使北周已亡,尼寺中仍居住多位前朝太后,看在杨丽华与这些前朝太后的面子上,对尼寺更加严密的保护也会降低李静训墓被盗扰的可能,相比城外的荒郊野地必定更加安全。然而,纵使杨丽华格外疼爱她的外孙女,但隋文帝定下的“在京师葬者,去城七里外”的规矩不容更改。即使李静训去世时都城已成洛阳,但在先帝都城大兴城中安置坟墓仍是对先帝的不敬。所以,将墓地选在万善尼寺或许是一个折中的办法:以寺庙的形式从观念上将墓地与世俗土地分离。有佛、法、僧保佑的寺庙,任何妖魔鬼怪不得进入,而利用这块神圣地域保护李静训免受鬼怪骚扰,想来也是身为佛教徒的杨丽华将其安置于此的初衷之一。

此外,杨丽华还“于坟上构造重阁”。这样做,一是为掩藏其墓,防止盗墓的同时也避免其以墓葬的形式示人,从而在外在形式上遵循了城中无葬的规定;二则如周繁文[58]与李梅田所说,是出于佛教徒的信仰心态,属于“佛教舍利瘗埋法与传统丧葬结合的埋葬方式”[59]。清禅寺内舍利塔基砖室及石铭的发现,再次证实了隋文帝大建舍利塔的史料记录。而这种将来自尸身的舍利与珍宝(玉琮等)、器物(陶瓶、钱币)一同藏于地下的瘗埋行为,与中国传统的墓葬极为相似,是印度佛教舍利崇拜中国化的典型流变。纵然二者凡圣性质不同,但李静训墓反映出崇信佛法、葬于寺庙、墓上加建的情况,意在说明杨丽华希望借助与佛教舍利瘗埋法相结合的埋葬方式,通过佛法的威力,实现对李静训的保护与纪念。

四、关于“礼”

从新石器时代到汉,国内多地发现瓮棺葬形式的幼童墓葬[60]。但自魏晋开始,瓮棺葬消失,幼儿也安置于棺椁中,葬于墓室内。隋代李静训墓以及唐代李洪钧墓[61]分别葬有一9岁少女和一5岁幼童。通过墓志可以确定二人身份(图5)。李静训虽为外姓皇亲,但极受杨丽华喜爱;李洪钧作为旁支李唐宗室子弟(其五代以上先祖为诸侯王)[62],只有皇亲之名,并无皇亲之实。将二者并提不仅仅因为两人都是年幼早夭,而且在两人的墓志中均提到“礼”字,或许通过这两个案例可以针对贵族幼儿墓的情况展开一些讨论。但因目前可用案例太少,故推测的结论存在一定的局限性。

图 5 ˉ 李洪钧墓志铭拓片 ˉ 边长 32 厘米、厚 6.5 厘米 ˉ 唐 ˉ 沁阳市博物馆藏(取自张红军:《唐李衡、李洪钧墓志考》,《中原文物》2013 年第 6 期,封一:2)

李静训因死于汾源别宫,故“礼送还京”;李洪钧因“夭于洛阳政平里外祖父河南尹裴公迥之私第”,所以“以秋七月九日归祔于太行山南原,仪不备物”,对于此种行为,李洪钧墓志总结其为“礼也”。这里的“礼”指的是丧葬仪轨中需遵循的某些礼仪规制。

李静训墓志记:“皇情轸悼,撤县辍膳,频蒙诏旨,礼送还京,賵赙有加。”应是外祖母杨丽华出于个人情感对李静训的特许礼遇。《隋书·礼仪志》:“妇人有官品者,亦以其服敛。棺内不得置金银珠玉。”[63]虽未提及是否有“服”,然9岁而亡的李静训既未嫁人,亦无封号,却得到了“賵赙(因助办丧事而以财物相赠)有加”的待遇,显然超出应有规格,甚至已经违背礼制。既然此处从“服”的角度讨论了“礼”,故以下简单梳理历代“服”与“礼”的关系。

《汉书·平帝纪》曰:“帝崩于未央宫……有司议曰:‘礼,臣不殇君。皇帝年十有四岁,宜以礼敛,加元服。’”[64]《三国志·魏书》记:“后皇女淑薨……群上疏曰:‘……八岁下殇,礼所不备,况未期月,而以成人礼送之,加为制服,举朝素衣,朝夕哭临,自古已来,未有此比。’”[65]《晋书·挚虞传》记:“皇太孙尚薨……虞曰:‘太子生,举以成人之礼,则殇理除矣。太孙亦体君传重,由位成而服全,非以年也。’”[66]《隋书·礼仪志》记:“舍人朱异议:‘《礼》……封阳侯年虽中殇,已有拜封,不应殇服。’……于是诸王服封阳侯依成人之服。”[67]自汉代起,历朝都有关于未成人者去世之后丧礼规格的争论,以“服”(成人)为绝大多数。而夭“殇”[68]者,文献中有其依照礼制对应的“殇服”或者“无服”[69]。

李静训和李洪钧墓志中均未明确提及“服”的问题,实物亦已腐朽。但李洪钧墓志中写到“仪不备物”,或许是有关未成人者的葬仪配置。前引《三国志》有记皇女曹淑“八岁下殇,礼所不备”,虽然曹魏与李唐相隔甚久,但是“礼所不备”与“仪不备物”不免让人等而视之。因《三国志》言皇女曹淑“以成人礼送之”的葬礼“自古已来,未有此比”,故可反证夭殇幼童不应有与成人等同的葬礼仪式,所以李洪钧的墓志中在“仪不备物”之后总结其符合“礼也”。对比而言,李静训是一位类似曹淑的受宠贵族幼女。墓志记其“礼送还京”,依照杨丽华对她的宠爱,其“礼”必定非同寻常;加之“賵赙有加”,足见其殊荣。

陪葬品(墓俑)的配置,也应具有异于成人的特殊性。以林伟正所言[70],中古时期具有标示墓主人身份和财富功能的墓俑[71],例如:出行仪仗类(骑马俑、鼓吹俑)、舞乐类,或是代表财富的动物类(骆驼俑)等,在不具有独立社会身份的李静训的墓中都不曾出现。李洪钧墓更是如此。

而礼之下的“还”“归”行为既是荣誉,也是基于家族理念的葬地习俗。“礼送还京”与“以秋七月九日归祔于太行山南原”中,一则提到“还”京,另一则提到“归祔”。“归祔”即归葬祖茔,是最为时人认可的丧葬方式[72]。虽然“还京”的李静训被独葬于尼寺中,但杨丽华还是选择将其带回京城(亦是北周旧地),或可算是一种另类的归葬。而李洪钧墓志明确写到“归祔”“礼也”,可见归葬之礼是需要严守的。但“还”“归”之礼与之前的“仪不备物”不同,并非早夭者特有的礼仪,在绝大多数的唐墓志中都可看到类似的记录。

最后,从葬仪出发,儿童墓葬在建造意图与墓葬功能上有一点与成人不同,那便是儿童墓中不会彰显孝道。这也是李梅田“认为下葬时没有举行通行的墓内祭祀礼仪”[73]的原因——因为丧仪的最后一环通常由孝子来完成。但儿童墓都是父辈、祖辈为其子孙做墓,所以其中必定不存在厚葬以彰显孝道的成分,因此李静训与李洪钧的墓志中主要表达的是对其早夭的伤痛与怀念,而没有成人墓志中感念父母恩情的内容。

结语

综上,本文从早终者墓葬的角度重新审视了李静训墓的价值与意义。作为早夭幼女,李静训的墓葬目前可见三处特殊之处:一是墓志中记其“寿夭”,让人关联到魏晋时期具有道德指向的“薄命早终”的镇墓文,并发现在不同的时间、地域,基于身份和历史环境的不同,对于早终之人的态度也截然不同。二是从陪葬品中的镇墓兽到葬具上“开者即死”的诅咒,再到城中万善尼寺的葬地选址,无处不体现着其外祖母杨丽华同时防备彼岸鬼怪与此岸盗墓者的保护之心。三是作为早终墓葬的案例之一,结合唐李洪钧墓,可见隋唐时期格外关注早终幼童墓葬中“礼”的问题。早终墓葬与成人墓葬相比既有差异也有相同,具体情况值得今后进一步探究,但目前尚无定论。

注释:

[1]唐金裕:《西安西郊隋李静训墓发掘简报》,《考古》1959年第9期,第471-472页。

[2]中国国家博物馆编《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书墓志卷》,上海古籍出版社,2017,第36页。

[3]同上。

[4]魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第二册),中华书局,2011,第609页。

[5]洪亮吉:《春秋左传诂》,李解民点校,中华书局,1987,第415页。

[6]李学勤主编《十三经注疏·尚书正义》,北京大学出版社,1999,第324页。

[7]张丹:《西晋十六国镇墓瓶研究》,硕士学位论文,西北师范大学,2017,第40页。

[8]戴春阳、张珑:《敦煌祁家湾:西晋十六国墓葬发掘报告》,文物出版社,1994,第108-109页。

[9]黄景春释读为:“壹官廿九,薄命早终,相注而死。”原文详见黄景春:《早期买地券、镇墓文整理与研究》,博士学位论文,华东师范大学,2004,第181页。

[10]贾小军、武鑫:《魏晋十六国河西镇墓文、墓券整理研究》,中国社会科学出版社,2017,第58页。

[11]据贾小军的研究,镇墓文中“‘薄命早终’诸词并非套话,而具有一定的实际意义”,并考证认为判定标准大致以而立之年的30岁为界。原文详见贾小军:《魏晋十六国敦煌“薄命早终”镇墓文研究》,《社会科学战线》2015年第3期,第144-147页。

[12]李学勤主编《十三经注疏·尚书正义》,北京大学出版社,1999,第324页。

[13]黄景春:《早期买地券、镇墓文整理与研究》,博士学位论文,华东师范大学,2004,第64页。

[14]同上书,第145页。

[15]贾小军、武鑫:《魏晋十六国河西镇墓文、墓券整理研究》,中国社会科学出版社,2017,第59页。

[16]同上书,第104页。

[17]黄景春:《早期买地券、镇墓文整理与研究》,博士学位论文,华东师范大学,2004,第72页。

[18]同上书,第127页。

[19]《二刻拍案惊奇·卷之三》:“眼见得丹桂命硬,做了望门寡妇,一时未好许人……”原文详见凌濛初:《二刻拍案惊奇》,章培恒整理,王古鲁注释,上海古籍出版社,1983,第53页。《何典》第五回:“……可惜一个好相貌,如何倒这般命硬的?” 原文详见张南庄:《何典》,天津古籍出版社,1994,第66页。

[20]《地藏菩萨本愿经·阎浮众生业感品第四》曰:“地藏菩萨若遇杀生者,说宿殃短命报。”大正一切经刊行会:《大正新修大藏经》(第13册),新文丰出版有限公司,1983,第791页。

[21]张继禹主编《中华道藏第七册·太平经》,华夏出版社,2015,第208页。

[22]同上书,第249页。

[23]《晋书·李玄盛传》记:“苻坚建元之末,徙江汉之人万余户于敦煌,中州之人有田畴不辟者,亦徙七千余户。郭黁之寇武威,武威、张掖已东人西奔敦煌、晋昌者数千户。”见房玄龄等:《点校本二十四史精装版·晋书》(第七册),中华书局,2011,第2263页。

[24]《太平经·事死不得过生法第四十六》提及厚葬与异地葬会导致死者获罪:“其葬送,其衣物,所赍持治丧,不当过生时。皆为逆政,尚为死者得谪也。送死不应本地,下簿考问之失实,反为诈伪行,故得谪又深。”原文详见张继禹主编《中华道藏第七册·太平经》,华夏出版社,2015,第21页。

[25]范晔:《点校本二十四史精装版·后汉书》(第一一册),中华书局,2011,第3197页。

[26]陈寿:《点校本二十四史精装版·三国志》(第三册),中华书局,2011,第636页。

[27]《隋书·礼仪志》:“……年虽未及成人,已有爵命者……不应殇服……于是诸王服封阳侯依成人之服。”原文详见魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第609页。

[28]顾春军:《“冥婚”流变考论》,《中原文物》2014年第6期,第42、44页。

[29]顾春军:《“冥婚”流变考论》,《中原文物》2014年第6期,第46页。

[30]《周礼·地官·媒氏》曰:“禁迁葬者与嫁殇者。”见纪昀、永瑢等编纂:《景印文渊阁四库全书·经部》(第90册),台湾“商务印书馆”,1986,第260页。《隶释·相府小史夏堪碑》云:“娉会谢氏,并灵合柩。”见纪昀、永瑢等编纂:《景印文渊阁四库全书·史部》(第681册),台湾“商务印书馆”,1986,第591页。《北史·穆崇传》:“始平公主薨于宫,追赠平城驸马都尉,与公主冥婚。”见李延寿:《点校本二十四史精装版·北史》(第三册),中华书局,2011,第744页。

[31]陈寿:《点校本二十四史精装版·三国志》(第一册),中华书局,2011,第163页。

[32]陈寿:《点校本二十四史精装版·三国志》(第二册),中华书局,2011,第580页。

[33]如贵州黔西县汉墓M12中镇墓兽,发掘简报称:“外形似狗,四脚站立,张口,犬齿外露,昂首瞪目作守望状。”原文详见唐文元、谭用中、张以容:《贵州黔西县汉墓发掘简报》,《文物》1972年第11期,第44、46页。

[34]“北魏最早出土的镇墓兽呈蹲踞坐姿,这和家犬看家护院的姿态如出一辙,元邵墓中的兽面镇墓兽双眼机警,兽耳上竖,张口吐舌几乎是对现实家犬的临摹照搬。”转引自梁广峰:《中原地区隋唐镇墓兽和镇墓俑研究——兼谈鲜卑对镇墓兽的影响》,硕士学位论文,内蒙古师范大学,2017,第47页。

[35]《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传第三十》载:“……肥养犬,以采绳婴牵……使护死者神灵归乎赤山……至葬日……使二人口诵咒文,使死者魂神径至,历险阻,勿令横鬼遮护,达其赤山,然后杀犬马、衣物烧之。”原文详见陈寿:《点校本二十四史精装版·三国志》(第三册),中华书局,2011,第832-833页。

[36]如棒台子一号墓,墓门两旁立柱的外侧和内侧绘有门吏二人和守门犬两只;三道壕第一号壁画墓,墓门左柱石侧面上部绘有门犬一只。相关材料详见李文信:《辽阳发现的三座壁画古墓》,《文物参考资料》1955年第5期,第16页;东北博物馆:《辽阳三道壕两座壁画墓的清理工作简报》,《文物参考资料》1955年第12期,第54页。

[37]杨素雅、赵光国:《镇墓兽原型及其内涵辨析》,《遗产与保护研究》2019年第1期,第157页。

[38]任小行:《禳盗刻石》,《中国文物报》2016年11月15日,第008版。

[39]《孟子注疏·卷七下·离娄章句上》,见纪昀、永瑢等编纂:《景印文渊阁四库全书·经部》(第195册),台湾“商务印书馆”,1986,第175页。

[40]同上。

[41]《后汉书·董卓列传》:“卓使吕布发诸帝陵,及公卿以下冢墓,收其珍宝。”原文详见范晔:《点校本二十四史精装版·后汉书》(第八册),中华书局,2011,第2327—2328页。《艺文类聚·宝玉部上》:“曹操别传曰……发梁孝王冢,破棺,收金宝数万斤”,见纪昀、永瑢等编纂:《景印文渊阁四库全书·子部》(第888册),台湾“商务印书馆”,1986,第688页。

[42]陈琳《汉魏六朝百三家卷二十八·魏陈琳集·为袁绍檄豫州文》:“操又特置发丘中郎将,摸金校尉,所过隳突,无骸不露。”见纪昀、永瑢等编纂:《景印文渊阁四库全书·集部》(第1412册),台湾“商务印书馆”,1986,第731页。

[43]《三国志·魏书·武帝纪》:“古之葬者,必居瘠薄之地。其规西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树。”“王崩于洛阳……遗令曰:‘……敛以时服,无藏金玉珍宝。’”原文详见魏收:《点校本二十四史精装版·魏书》(第一册),中华书局,2011,第51、53页。

[44]朱红林:《张家山汉简〈二年律令〉集释》,社会科学文献出版社,2005,第61-62页。

[45]何宁:《淮南子集释》,中华书局,1998,第976-977页。

[46]魏收:《点校本二十四史精装版·魏书》(第一册),中华书局,2011,第117页。

[47]纪昀、永瑢等编纂:《景印文渊阁四库全书·史部》(第672册),台湾“商务印书馆”,1986,第238页。

[48]韦述/杜宝撰,辛德勇辑校:《两京新记辑校·大业杂记辑校》,三秦出版社,2006,第43-44页。

[49]魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第157页。

[50]原报告认为其为“兴宁坊清禅寺主人”的墓,但目前已有学者考证其并非墓葬。报告详见郑洪春:《西安东郊隋舍利墓清理简报》,收录于中国社会科学院考古研究所、西安市隋唐长安城遗址保护中心、西安市世界遗产监测管理中心编:《隋唐长安城遗址(考古资料编)》(上),文物出版社,2017,第334页。论证详见:徐苹芳:《中国舍利塔基考述》,收录于徐苹芳:《中国历史考古学论丛》,允晨文化实业股份有限公司,1995,第417页。王亚荣:《隋大兴城佛寺考》,载王亚荣《长安佛教史论》,宗教文化出版社,2005,第101页。辛德勇:《隋大兴城坊考稿》,收录于燕京研究院编:《燕京学报》(新27期),北京大学出版社,2009,第24页。季爱民:《隋唐两京寺观丛考》,《中国历史地理论丛》2011年第26卷第2辑,第98-100页。

[51]《隋书·帝纪第三》:“(大业)二年(606)春正月辛酉,东京成……”原文详见魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第65页。

[52]魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第63页。

[53]同上书,第74页。

[54]此时隋炀帝之子杨昭(元德太子)已死,《隋书·炀帝上》记:“(大业)二年(606)……秋七月……甲戌,皇太子昭薨。”原文详见魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第66页。而炀帝之孙杨侑(隋恭帝)据《隋书·恭帝》记:“武德二年(619)夏五月崩,时年十五。”即605年出生,此时不过3岁。原文详见魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第102页。所以目前皇室成员中除隋炀帝之外,其长姐杨丽华地位最尊。

[55]《隋书·帝纪第一》:“大象二年……六月,赵王招、陈王纯、越王盛、代王达、滕王逌并至于长安……七月……于是诛赵王招、越王盛……九月……诛陈王纯……十一月辛未,诛代王达、膝王逌。”原文详见魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第3-5页。《周书·列传第五》也记文闵明武宣诸子,多数“为隋文帝所害,国除”。故史臣论之曰:“是以权臣乘其机……歼王侯烈于燎原。悠悠邃古,未闻斯酷。”原文详见令狐德棻等:《点校本二十四史精装版·周书》(第一册),中华书局,2011,第201—210页。

[56]《北史·列传第二》记:“后知隋文有异图,意颇不平。及行禅代,愤惋愈甚。隋文内甚愧之。”原文详见李延寿:《点校本二十四史精装版·北史》(第二册),中华书局,2011,第529页。

[57]《隋书·五行下》:“开皇末……蜀王秀得罪,帝将杀之,平乐公主每匡救,得全。”原文详见魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第三册),中华书局,2011,第653页。

[58]周繁文:《隋代李静训墓研究——兼论唐以前房形石葬具的使用背景》,《华夏考古》2012年第1期,第108-109页。

[59]李梅田:《再读隋李静训墓及其葬仪》,《华夏考古》2021年第5期,第88页。

[60]如西安鱼化寨遗址仰韶文化瓮棺葬、峡江地区战国秦汉时期瓮棺葬、咸阳塔儿坡战国秦瓮棺葬,详见西安市文物保护考古所:《西安鱼化寨遗址仰韶文化瓮棺葬墓发掘简报》,《文博》2012年第1期,第3-11页;陈亚军:《峡江地区战国秦汉时期瓮棺葬初步研究》,《江汉考古》2012年第4期,第82-91页;咸阳市文物考古研究所:《咸阳塔儿坡战国秦瓮棺葬墓发掘简报》,《文博》1998年第3期,第3-11页。

[61]李志军、郑卫:《河南沁阳唐代李洪钧墓发掘简报》,《洛阳考古》2015年第1期,第30-34页。

[62]李志军、郑卫:《河南沁阳唐代李洪钧墓发掘简报》,《洛阳考古》2015年第1期,第34页。

[63]魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第156页。

[64]班固:《点校本二十四史精装版·汉书》(第一册),中华书局,2011,第360页。

[65]陈寿:《点校本二十四史精装版·三国志》(第三册),中华书局,2011,第636页。

[66]房玄龄等:《点校本二十四史精装版·晋书》(第五册),中华书局,2011,第1426页。

[67]魏徵等:《点校本二十四史精装版·隋书》(第一册),中华书局,2011,第154页。

[68]《说文解字·四下》:“殇,不成人也。”见许慎:《说文解字》,中华书局,1963,第85页。

[69]《仪礼·丧服第十一》:“年十九至十六为长殇,十五至十二为中殇,十一至八岁为下殇,不满八岁以下为无服之殇。”见彭林译注《仪礼》,中华书局,2012,第377页。

[70]林伟正:《何嗟夭寿:李静训墓的情感表达》,2019年第六届古代墓葬美术研究国际学术会议(北京),尚未发表。

[71]徐胭胭:《身份与财富:唐代墓葬语境中的三彩驼马》,《美术研究》2015年第5期,第65-73页。

[72]原文详见张慧霞:《唐人的权葬与迁葬研究》(摘要),硕士学位论文,中央民族大学,2012。

[73]李梅田:《再读隋李静训墓及其葬仪》,《华夏考古》2021年第5期,第88页。

(王古今,中国艺术研究院艺术与文献馆馆员,中央美术学院汉唐视觉文化专业博士。)