吴玲 何文竞:考古地层学发展的三个阶段

1830 年代绘制的墓葬剖面图

(The Primeval Antiquities of Denmark)

大约从18世纪末开始,地质学内一种后来被称为“均变论”的思潮渐渐在欧洲发展起来,这种理论认为“现在是过去的钥匙”,地球的地质史可以通过研究地层叠压的层序关系进行解释。地质地层学的研究对象主要包括地层的沉积物类型、地层形态以及其中包含的古生物化石等。至19世纪30年代,这种理念被赖尔的《地质学原理》所强化,“均变论”(将“Uniformitarianism”译为“渐变论”或“渐进论”比“均变论”要更加贴切)遂被学界广泛接受,取代“灾变论”成为地质学的主流理论。

考古地层学又叫考古层位学(“层位”比“地层”所表达的意思更为准确,因为“地层”似乎忽略了诸如灰坑、墓葬、柱洞等遗迹单位),脱胎于地质地层学和古生物地层学,它是“一种通过判断遗址中诸堆积形成的先后过程(次序)来研究遗址之间相对年代早晚关系的方法”。考古地层学是考古学中最核心的理论与方法之一。现代的考古发掘工作必须遵循地层学原理才能保证获取资料的准确性与科学性。考古地层学发展至今至少经历了三个阶段—18世纪—20世纪初的“引入阶段”、20世纪初—20世纪60年代的“成型阶段”、20世纪60年代至今的“发展阶段”。

引入阶段

18世纪至19世纪初是考古学的萌芽时期,考古学主要的理论和工作方法多来自对其他学科的学习与借鉴,考古地层学也是如此。早期的考古学者将考古地层与地质地层对应,将考古地层中包含的陶片、石器等人工制品与地质地层中的标志性古生物化石进行类比,并以此判断考古地层的年代。

这一阶段的考古学者已认识到考古地层的叠压、打破关系,地层序列即是时间序列,并能根据考古发掘时留下的地层剖面信息、出土遗物识别出不同文化层和遗迹单位的相对年代关系。从十九世纪三四十年代开始,绘制遗址的剖面图并用线条在剖面图上标注出不同的地层逐渐成为田野考古工作的一种“惯例”。

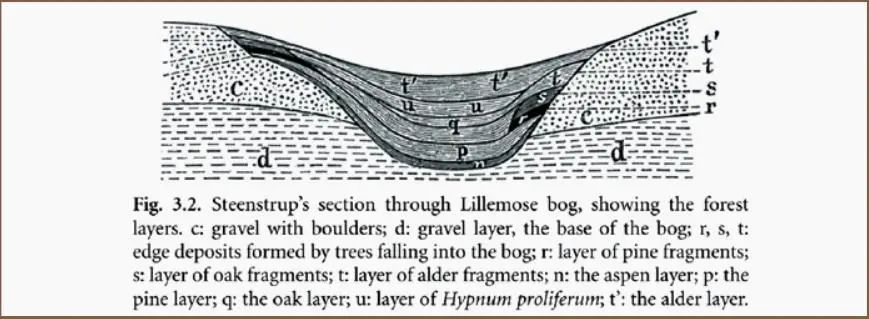

北欧泥炭沼泽树种演替剖面图

(From Genesis to Prehistory)

18世纪后期,托马斯·杰斐逊对美国弗吉尼亚州里瓦纳河(Ravenna)附近印第安土墩进行了发掘,杰斐逊用探沟法解剖土墩,从剖面上至少观察到4个人骨堆积层,从而推翻了过去对土墩性质的一些看法。英国考古学家惠勒对杰斐逊的这次发掘赞誉有加,认为杰斐逊是科学考古发掘第一人。

1836年前后,丹麦人乔珀托斯·史汀史翠普(Johannes Steenstrup)发现泥炭沼泽“树种四叠层”,即北欧泥炭沼泽树种演替堆积地层。沼泽底部由砂砾层和砾石层构成,其上有白杨(Aspen)层,白杨层上为松树(Pine)层,松树层之上为橡树(Oak)层,橡树层中发现了一些人工制品,橡树层上面是桤树(Alders)层。根据各层树木倾倒的规律,史汀史翠普认为这些树木是自然衰老、有序死亡的,而非因多次大洪水暴发(灾变)所形成。

汤姆森的“三期论”在考古学中影响巨大,但他得出这一结论主要是基于对丹麦博物馆馆藏及零散墓葬资料的研究。1837年,黑格(MrHage)严格遵循汤姆森的指导建议,发掘了丹麦斯托海峡郡默恩岛(Møn)的斯特奇(Stege)土墩墓。黑格发现斯特奇土墩的底部为“巨石墓(large stone funerary chamber)”,人骨未经火烧,随葬品主要为石器、陶器和骨器等,不见金属器;土墩上部是“小石棺墓(small stone cist)”,墓主尸骨经火烧后葬在陶罐内,罐上放置有青铜小刀和青铜镊子。根据发掘情况,黑格断定斯特奇土墩下部的巨石墓属于石器时代,上部的小石棺墓属于青铜时代。他首次用考古地层学证据验证了汤姆森“三期论”的正确性。

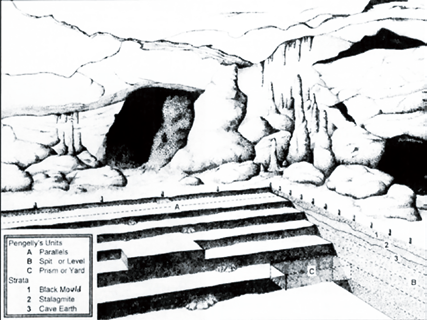

1858年威廉·彭杰利(William Pengelly)在布里克萨姆(Brixham)进行发掘,彭杰利用字母A、B、C将发掘区按照横向、深度、纵向分成大小相同的长方体单元,按照单元进行发掘。通过这种精细的发掘和记录,彭杰利确认了人工燧石工具与灭绝动物化石的共生关系,证明了远古人类的存在。时至今日,在旧石器时代考古发掘中,类似的这种划分平面网格、按水平层发掘的方法在我国仍是主流。

威廉·彭杰利在布里克萨姆的发掘方法

(Prehistoric Pathfinders —— Pioneers of English Archaeology)

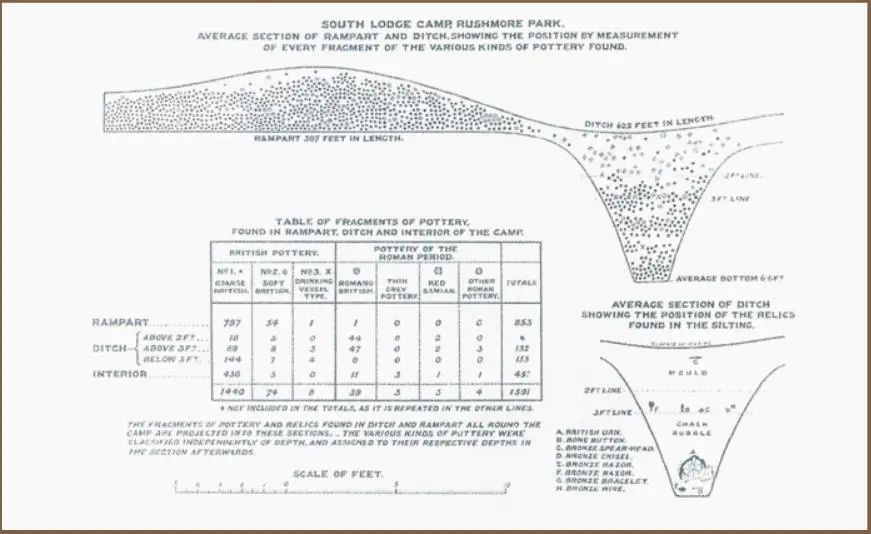

一般而言,这一时期的田野发掘和资料收集还比较随意,即使到了19世纪末、20世纪初,像皮特·里弗斯和皮特里这样被认为是“现代考古学之父”的学者,也还是根据任意层(Arbitrary Levels)做发掘,虽然有时会记录重要遗物的出土三维空间位置,但他们所绘制的地层剖面图往往是将遗物出土的位置投影并绘制到一个剖面图上,实际上只能算是地层剖面示意图。皮特·里弗斯晚年所主持的发掘中更是使用了一种“平均剖面(Average Section)”的绘图方法,是对前述方法的进一步简化—将发现的所有遗物投影到剖面图上,除了用平行的虚线表示深度外不标注任何真实的地层界面线。

皮特·里弗斯 1893 年主持发掘 South Loger Camp 所绘“平均剖面”图

成型阶段

摒弃“水平层”的发掘方法,按照自然层进行发掘并收集出土物是考古地层学发展上最重要的一次进步。20世纪的头20年,北美田野考古发掘方法上发生过一场被后来的学者称为“地层学革命(Stratigraphic Revolution)”的变革,尼尔森(Nels Nelson)、克勒贝尔(A.L.Krober)、斯皮尔(Leslie Spier)等人在这场“革命”中发挥重要作用,贡献最大的是基德尔(A.V.Kidder)。哈里斯(Edward Cecil Harris)在《考古地层学原理》中提到“据说直到20世纪20年代,现代地层学工作才在美国出现。这一方法最佳倡导者就是基德尔”。威利(Gordon R.Willey)与萨布洛夫(Jeremy A.Sabloff)在《美洲考古学史》中提到“第一位在大范围内使用地层学方法发掘的西南考古学家是基德尔”。陈星灿先生在《中国史前考古学史研究》中也说“在二三十年代的美洲,只有少数几个考古学家,也可能只有基德尔一个人认识到按人为水平层的发掘方法是错误的”。除了基德尔外,英国考古学家惠勒和凯尼恩(Kathleen Mary Kenyon)在应用和推广“自然层”发掘法上贡献也同样巨大。

1915年,在新墨西哥州佩科斯(Pecos)进行第一次考古发掘时,基德尔还是按照0.3—0.46米的任意水平层发掘的,发掘过程中他很快便发现同一(文化)层被人为分割开的问题,于是开始反思发掘方法。从1917年的第二次发掘开始,基德尔便改为按自然层进行发掘,即按照地层堆积的自然界面分层,而不是任意水平层发掘。自然层并不总是水平分布的,发掘时从上到下逐层发掘,按照出土层位来收集和记录遗物供后续研究。在此基础上,基德尔意识到陶器类型的频率以一种有序的方式变化,这种变化提供了文化连续性和文化变迁并存的证据,为美国文化历史考古学的发展奠定了基础。

大西洋东岸,英国考古学家惠勒于20世纪20年代初也开始认识到“地层是所有考古发掘的最关键所在”,“如果不按地层发掘会导致什么样糟糕的结果”,至1930年代,经过对多年考古发掘的经验总结,惠勒夫妇创造性地用“网格法”发掘了梅登堡(Maiden Castle)遗址,这就是探方发掘法(又称“惠勒方格法”)。这种在田野工作中保留隔梁、关键柱的发掘方法非常有利于观察地层的平、剖面,至今仍被许多考古学者沿用。

凯尼恩1952—1958年在对巴勒斯坦耶利哥古城遗址的发掘中熟练应用并推广了探方发掘法。前后有来自世界各地的100余名学生和新入行的年轻学者参加了这项发掘工作,他们得到了很好的锻炼,其中不少人后来成了著名的考古学家,如约旦的阿维尼·达贾尼(Awni Dajani)、美国的乔·卡拉威(Joe Callaway)、以色列的克莱尔·爱泼斯坦(Claire Epstein)等,他们在世界各地践行凯尼恩的发掘方法并将其发扬光大。因此在西方“惠勒方格法”通常也被称为“惠勒—凯尼恩发掘法(The Wheeler Kenyon Method)”。

从时间上来说,基德尔开始按照自然层进行考古发掘要早于惠勒,但从世界范围来看,“惠勒—凯尼恩发掘法”的影响无疑更为深远,我们现在不太清楚惠勒有没有受到基德尔的影响,但有一点是肯定的—他们都为考古地层学的发展做出了卓越的贡献。

惠勒在梅登堡所用的探方发掘法

(Critical Approaches to Fieldwork)

发展阶段

20世纪60年代开始,学界对探方发掘法出现了一些反思的声音。英国的马丁·比德尔(Martin Biddle)认为探方法的缺陷主要有3个,一是人为将遗迹单位分割开,二是随着发掘深度的增加,对应各探方的地层和遗迹单位的难度随之增大,三是如果地层非常复杂,则很难实现跨探方统一地层,法国学者乔基(Philippe Jockey)批评说:“未经发掘的纵横交错的隔梁掩盖了部分遗迹的组成部分及层位关系,成为掩盖考古真实性的一个藏身之所……隔梁使我们对考古对象的释读产生偏差。”由于探方法存在的不足,“全面发掘法(Open-area excavation,也有译为开放式发掘法)”和“哈里斯矩阵(Harris Matrix)”记录法近几十年逐渐在世界范围内推广开来。

对遗址进行全面发掘的方法至少可以追溯到19世纪下半叶,如皮特·里弗斯对Wor Barrow的发掘。20世纪30年代末,德国考古学家格哈德·柏苏(Gerhard Bersu)将全面发掘的工作方法重新带到英国,深深影响了一代英国考古学家。但1960年代以前,所谓的全面发掘并不是我们现代所理解的“Open-area Excavation”,过程中往往还是以开许多平行探沟的方式发掘的,只是发掘结束时不再保留剖面,这其实与使用探方发掘,最后打掉隔梁和关键柱的方法本质上没有区别。

真正意义上的全面发掘法是由马丁·比德尔于1960年代实践起来的,他的工作方法是按“阶段”(Phase,一般由若干地层单位组成“阶段”,若干阶段组成“时期”)发掘,首先在发掘区布上供测量用的网格坐标点,发掘时一般不保留剖面,如遗迹现象非常复杂,确实需要剖面作参考,可以随时随地保留一部分剖面,待对该地层或遗迹测量记录后,即时做掉剖面,所设的网格坐标点随着发掘的进行而下移。全面发掘法的最大优点在于一个遗址自始至终都是被当作一个整体来进行发掘和记录的,发掘过程中可以观察到所有遗迹现象的全貌。

因为全面发掘法的推广,一种与之适应的记录系统也被创造出来,这就是“哈里斯矩阵”,他的发明人爱德华·哈里斯1967—1971年曾供职于马丁·比德尔所创建的温彻斯特研究院,在此期间积累了丰富的考古工作经验。哈里斯于1973年首次将“哈里斯矩阵”应用于英国温彻斯特的考古发掘记录中,这种方法的最大创新在于可以将整个遗址的三维地层序列完整反映在一张平面图表之上。

全面发掘法和“哈里斯矩阵”都更加强调地层和遗迹单位的横向空间分布范围,结合单层平面图(Single-Layer plans,这个平面图除了剖面轮廓线外,还包括部分高程点)可以很好地表现遗址的层位关系,比只强调绘制探方和探沟隔梁四壁地层剖面的记录方法更加详细、准确,所以全面发掘法和“哈里斯矩阵”记录法被认为是考古地层学发展史上的又一次“革命”!

有的考古学者在回顾田野考古发展史时,往往将不同的布方方案作为发掘方法进步与否的一个标准,认为探方优于探沟,全面发掘优于探方,其实最根本的进步在于如何做发掘、如何收集和记录出土遗物。比如按照自然层发掘和收集遗物与用任意层、水平层发掘对比可以看出发掘技术的进步。相较于只记录事先已规划好的部分遗址剖面信息,全面发掘法与“哈里斯矩阵”所记录的层位信息更为完整,也能体现田野工作水平的提升。

总的来说,全面发掘法和“哈里斯矩阵”记录法确实要优于传统的探方发掘法,是未来我国考古学发展的趋势。自20世纪50年代以来,探方发掘法在中国已被使用了70多年,早已“深入人心”,如果要短时间内彻底完成转变难度极大,更可能会引起田野工作的“混乱”。2009年版《田野考古工作规程》中已开始强调发掘时要“注意把握堆积间的界面”,还要求绘制“系络图”“各层下开口遗迹平面图”等,就是有意识地将全面发掘法和“哈里斯矩阵”记录法逐渐融入我国的考古传统中去。

将所有的遗迹单位和出土物绘入整个遗址透视的三维数字模型中,高精度复原整个发掘过程,应该是考古地层学的下一个发展方向,随着测量技术的进步、记录手段的多元化,距离实现这一目标应该已经不远了!