李鑫:唐代早期白瓷的生产与流通

字号:T|T

2024-11-01 19:55 来源:考古与文物

摘要:本文通过对墓葬出土白瓷的分析,探讨了唐代早期白瓷产品的流通与分布,揭示出其对长安、洛阳两都市场的依赖和尚属奢侈品的商品属性。唐代早期出土白瓷主要为巩义窑产品,与邢窑窑业的收缩和巩义窑进一步繁荣的白瓷窑业格局相一致。

20世纪70年代,李知宴主要依据西安地区唐代墓葬出土瓷器并结合窑址资料来探讨唐代瓷器的发展,认为在唐代前期,白瓷数量相较青瓷很少,质量也较差。后随着窑址与墓葬等出土白瓷资料的增多,李知宴又将隋唐五代白瓷分为五期。其中,隋至唐太宗时期(581~649年)白瓷快速发展,但数量和种类都不能与青瓷相比,工艺也不成熟;高宗至玄宗时期(650~755年)白瓷飞速发展,品种增多、质量提高、使用面也扩大,形成了“南青北白”的局面。笔者主要依据窑址发掘和调查资料,从窑业格局、产品面貌、生产技术等几个方面对白瓷发展进行的阶段性研究出发,将隋至五代这一时期的白瓷生产分为五个阶段,其中唐代早期从唐高祖武德元年(618年)至唐中宗景龙四年(710年),其在窑业格局及生产状况、产品结构及样式、窑业技术等方面相较前一阶段(581~618年)和后一阶段的唐代中期(710~824年)表现出较为明显的时代特点。以往学界对于唐代早期白瓷的研究,关注点过多地集中在发现较早、资料刊布较为丰富的邢窑,诸多唐代早期出土白瓷的产地均被错误地判定为邢窑。另一方面,由于缺少定量分析的依据,对于白瓷产品的流通范围与消费属性均缺乏准确的认识。随着窑址发掘资料的陆续刊布,以及墓葬出土资料的不断积累和丰富,使我们有机会重新审视唐代早期白瓷流通与消费的特点及其所反映的唐代早期白瓷生产状况。

唐代早期自唐高祖武德元年(618年)至唐中宗景龙四年(710年),前后计93年。本文共搜集出土白瓷的墓葬79座,其中纪年墓葬41座,出土白瓷数量361件(片),为叙述方便,列表如下(表一):

已刊布的唐代早期墓葬中,辽宁朝阳唐永徽三年(654年)杨和墓中出土白瓷碗2、白瓷盘1件。该墓发掘时已遭严重破坏,无法判断是否曾遭盗掘,仅从这3件白瓷产品造型和胎釉特征来看,当是五代定窑的产品,并不是墓葬埋藏时埋入的。陕西户县唐永隆二年(681年)冯孝约夫妇墓出土白釉绿彩盒盖1件,是非常典型的晚唐时期黄堡窑产品,墓葬发掘时过洞及墓室顶部均已坍塌,该件器物应为墓室坍塌时扰入的晚期产品。陕西西安武周万岁登封元年(696年)温思暕墓前室出土白瓷碗2件,其中1件复原者为唇口玉璧足碗,据造型及描述属于晚唐至五代时期邢窑或定窑的产品。该墓多次被盗,2件碗表明墓葬可能在晚唐时期即遭盗掘。以上出土实例未列入表中。

上表非纪年墓葬中,有几座墓葬缺乏详细的墓葬信息报告,仅见器物,需略作说明。陕西西安紫薇田园都市M484出土白瓷带盖钵(图一,1)与史道洛墓(658年)出土带盖钵(图一,2)的造型与胎釉相似。陕西西安纺织医院工地唐墓出土白瓷双龙柄壶(图一,3)与李凤夫妇墓(675年)出土者(图一,4)造型基本相同。陕西西安洪庆乡墓葬出土罐形带流壶(图一,5)与甘肃武威武周圣历二年(699年)弘化公主墓出土白瓷壶(图一,6)如出一辙,后者胎釉更显精工。上述几件均可判定为唐代早期白瓷出土实例。

隋代白瓷生产最为兴盛的三处窑场中,相州窑在进入唐代以后走向衰落。邢窑窑业发展出现两方面变化:一是产品结构方面,黄釉瓷和黑瓷数量较多,青瓷与白瓷的比例有所下降,白瓷以化妆粗白瓷为主,隋代时已经出现的工艺水平极高的精细透影白瓷此时不再出现,细白瓷数量亦极少;二是胎釉特征方面,窑址出土的标本均胎质较粗,胎色多深灰,与胎体中铁成分的增加有关,釉下多内外半施化妆土,因为胎色较深的缘故,同一件器物上施加化妆土的部分和不施化妆土的部分釉色有较为明显的差别。这表明在唐代早期邢窑进入了窑业收缩和技术调整阶段。在此背景下,与隋代白瓷在关东的河北地区密集分布的状况不同,河北道南部区域唐代早期少有白瓷出土,仅河北鸡泽郭行墓出土白瓷钵(图二,1),河北沧县前营村唐墓M2出土白瓷蒜头瓶(图二,2),河南新乡唐墓XBM3出土白瓷盘口瓶(图二,3)等少数几处距离邢窑窑址较近的例子。与邢窑产品本身的特征有关,唐代早期出土可以确定为邢窑产品的,多为胎质较为粗劣的化妆白瓷。

与此相对,巩义窑的白瓷生产则呈现出愈加繁荣的面貌。唐代早期巩义窑白瓷产品的特点表现为:胎质较细腻坚致,白胎为主,少量泛浅灰色;白釉均匀、较光亮,垂釉、积釉现象极少,器物流行施半釉或施釉近足;器物不尚施化妆土,故而唐代早期的巩义窑白瓷多泛青或泛灰青色。同时唐代早期是巩义窑白瓷器物种类和器形最为丰富的时期。值得指出的是,与以往的认识不同,唐代早期巩义窑的白瓷产品延续了隋代业已建立的生产传统,绝大多数均不施化妆土。极少量白瓷器物施用化妆土的主要意图是为了弥补胎质较粗的缺陷,减少胎体对于釉水的吸收,使器物的表面更加光滑,釉面更加均匀、光亮,同时增加釉层的附着程度,降低釉面剥落等缺陷的残次品比例。

总体来说,唐代早期两处主要的白瓷窑场中,巩义窑白瓷的胎釉质量相较邢窑要高出许多。同时,与窑业发展状况相关,除河北地区的少数实例,唐代早期白瓷的流通范围事实上即是巩义窑产品的市场范围。

纪年墓葬中年代最早为乞扶惠夫妇墓(627年),多数纪年墓葬集中于太宗贞观后期以后,高宗至武周时期数量最多。唐代早期出土白瓷数量较隋代增加,分布范围也有所扩大:东、北至河北道营州(今辽宁朝阳);西通关内道原州(今宁夏固原),至陇右道凉州(今甘肃武威);南至山南东道均州(原湖北郧县,今湖北十堰郧阳区),到达长江支流汉水流域,但仍未越过秦岭-淮河一线(图三)。

首先需要说明的是两处特殊的分布位置。湖北郧县出土白瓷仅李徽墓一例。李徽为太宗次子魏王李泰之次子,墓葬在郧县马檀山李泰家族墓地内。李泰在夺嫡之争失败后被贬至均州郧乡县,家族也受到牵连,最终客死异乡死而不赦。故其在唐代早期出土白瓷分布的极南位置属于较为特殊的情况,与当时的政治斗争背景有关。李徽携入之物为一件白瓷辟雍砚,为日用的文房用具,也并不涉及死后买办。白瓷分布极西位置的甘肃武威弘化公主墓出土白瓷壶,《中国出土瓷器全集16》载为1956年出土,似有误。该墓清末被盗后封好,民国时期再次被掘开后取出墓志和瓷壶等文物,墓志存于文庙,瓷壶由当地人保存,后捐献给甘肃省博物馆收藏。弘化公主墓出土执壶可能为弘化公主远嫁吐谷浑时携入凉州又于死后埋葬之物。

以今西安为中心的京畿地区。隋至唐代前期,仅有官府垄断的盐、铁等有关国计民生的日用品和奢侈品才会经长途运输形成全国性的市场。白瓷产品此时延续隋代的状况,依然作为奢侈品远距离运输至长安城及京畿地区。唐代早期与工商业密切相关的东、西两市,即隋之都会市与利人市规模未有大的变化,但得益于开渠潴池解决了运输和市场用水的问题,两市尤其在高宗、武周以后,市场的繁荣和工商业的发展超过了隋代。都城也继续以全国性中心的地位在唐代早期白瓷的流通中扮演着重要的角色。值得注意的是,长安水运条件不利,水运通常只作为陆运不足的补充。故而白瓷从产地巩义经洛阳中转而入长安后,再向西流入原州等地时应主要依靠的是路上交通。

以今洛阳为中心的东都地区。自隋炀帝兴建洛阳城,并于大业二年(606年)迁都东京,洛阳在全国的中心地位日益突出。隋末唐初遭受战乱毁坏,唐高祖武德四年(621年)废东都,降为洛州总管府;太宗贞观六年(630年)改洛阳宫。至高宗显庆二年(660年)复为东都,武周天授二年(691年)又迁入大量的人口。随着高宗、武则天的积极发展,洛阳逐步成为王朝的统治中心所在,洛阳的工商业也进一步发展并迅速地繁荣起来。紧靠东都洛阳的巩义窑在唐代早期发展兴盛,依靠洛阳强大的商品中转和市场辐射力,此时产品消费市场扩大,占据了白瓷产品的几乎全部市场,和巩义窑窑业的兴盛在这个过程中互为因果、相互促进。

白瓷产品在两都市场被直接消费。集中于长安、洛阳地区的巩义窑白瓷,除了具有商品流通性质的产品外,还有一部分应当是贡御进入宫廷或中央官府的。2003年,中国社会科学院考古研究所洛阳唐城工作队在隋唐洛阳城东城官署遗址区发现了一座唐代早期的瓷器埋藏坑,出土可复原陶瓷器100余件,瓷器残片三、四千片,以白瓷器为主,器类包括碗、高足盘、高足杯、扁壶、熏炉、烛台、梅瓶等,推测可能为专供宫廷使用的瓷器。此外,一部分直接通过洛阳流通各处,主要依靠洛阳发达的水路交通网络,包括内河航运、运河及路上交通干道;另一部分则从洛阳中转进入长安,再以长安为中心销往其他区域。两京以外白瓷出土范围有限,数量也少,仅有两个地区出土白瓷数量略多:

1.以今固原为中心的原州地区。原州延续隋代的重要战略地位,民族杂糅,且在唐初由于经济文化的空前发展,中下级官员也能在城郊营建较大规模的墓葬。固原地区出土白瓷的史索岩夫妇墓、史道洛墓同属史氏墓地不同的两支世系,均为迁居原州的粟特人后裔。史索岩隋时官至正四品“平凉郡都尉”,唐武德四年封正四品下“骠骑将军”,史道洛父史射勿隋时官至正四品下“骠骑将军”,史道洛入唐荫封正七品上“左亲卫”,官品不高但均有消费此时尚属奢侈品的白瓷器的财力。

2.以今朝阳为中心的营州地区。营州是连接东北地区、辽东半岛和山东半岛的陆路枢纽和交通咽喉,是唐代经营东北的重镇和统治东北各族的中心,亦是多民族交汇地之所在。唐代早期朝阳地区出土白瓷的纪年墓墓主中,孙则可能为契丹别部酋长贪没折,左才有从军背景,参加过征辽东之役,为中原迁入营州的移民。这些人财力雄厚,死后均施行厚葬。如孙则墓出土一批产自洛阳地区的黄釉俑,同样的俑类见于朝阳地区几座富有的退伍军官墓葬中,与洛阳地区唐代早期墓葬所出者相同,这说明当时存在着以富裕阶层为主要消费群体的远距离明器贸易。这些明器应当是墓主死后采办的,墓中所出白瓷器,亦有可能伴随俑类明器的采办一同为墓主人所有并埋入地下。

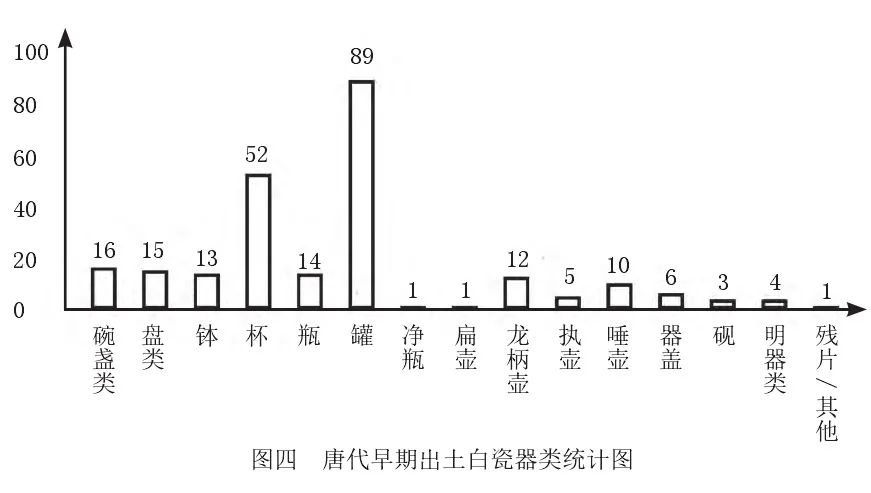

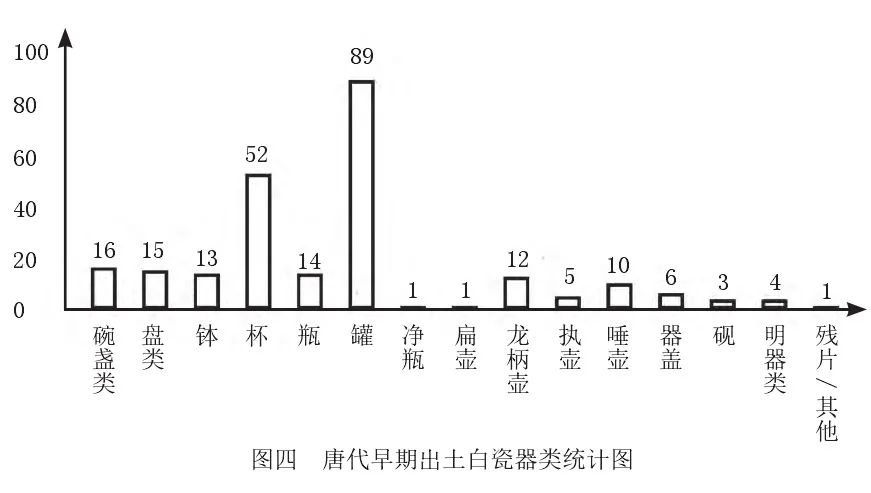

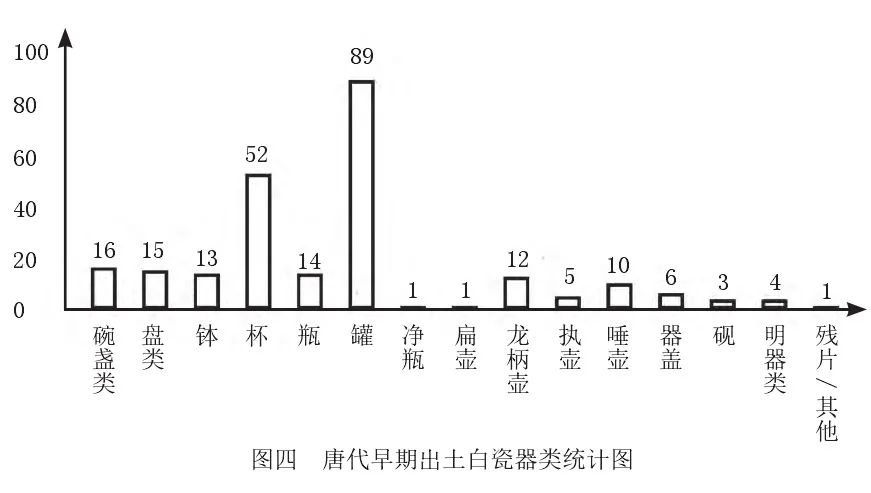

唐代早期出土白瓷器类包括罐、杯、碗盏类、盘类、瓶、钵等十四种(图四)。

罐类成为此时出土数量最多的白瓷产品。最常见的罐有两种,一种为四系罐,隋大业以后即见于墓葬随葬品中,如陕西西安隋大业四年(608年)李静训墓、苏统师墓、大业六年(610年)李椿夫妇墓所出者。李静训墓、苏统师墓所出白瓷四系罐造型基本相同,为直口,溜肩,鼓腹,饼形足较高、外撇,肩部置四双泥条形系,器身整体较矮胖,颈、肩部的过渡较缓,腹身上下有两道凸弦纹。李椿墓所出者则器身较高,饼足较矮,四系弧度较小,颈、肩部特征同于前两墓所出者。唐代早期后四系罐与李椿墓所出者承继关系明显,不同点是领部变高,颈、肩折痕明显,如孙则墓、张士贵墓、柳凯夫妇墓、史索岩夫妇墓(图五,1)、段伯阳墓、独孤思贞墓等出土者。从孙则墓、柳凯墓出土实例可知这类四系罐原配盖。另一种较见的白瓷罐常见于洛阳及周边的巩义、偃师地区唐代早期墓葬,特征是圆唇,口外侈,高领,溜肩,鼓腹,最大腹径偏上,平底或平底上凹,器身瘦高,多配盖。如宗光墓、贾敦赜夫妇墓、赵德明墓、宋思真墓(图五,2)、张思忠夫妇墓等出土者。安菩夫妇墓两种类型的罐同出。盘口双龙柄壶在唐代早期墓葬中随葬的例子也较多,成为唐代早期具有标识性的一类随葬白瓷器物。纪年墓葬中最早两例为张文俱墓(670年)出土2件,陈晖墓(670年)出土1件。张文俱墓出土的两件报告定为青釉,从彩色图版看属于巩义窑唐代早期较为典型的泛青色的白瓷产品。此外还见于李凤夫妇墓(图一,4)、盛才墓、张思忠墓。非纪年墓葬中还见于河南洛阳关林C7M1305、陕西西安纺织医院工地唐墓(图一,3)等。从出土白瓷双龙柄壶的时代来看,主要集中于高宗后期至武周时期,到盛唐时期已少见。王光尧认为白瓷、青瓷、三彩在内的盘口双龙柄壶均烧造于洛阳地区,并将其烧造和使用年代界定在高宗、武周和中宗时期。笔者认同其对窑场的推断,但年代的下限可能要更晚一些。龟井明德推定龙耳瓶的下限可至8世纪前半的开元时期,似更为准确。笔者亦认同两位均认为龙柄壶是专为随葬所用的共识。而从出土墓葬的分布来看,这类产品主要流行于两京地区。

唐代早期墓葬出土另一类较为典型的产品为多子盘。其基本的组合为一件平底、饼足或圈足的盘子,内承数量不等的杯、瓶、钵等小件器物,以杯多见。如关林C7M1305出土者,组合为1件白瓷饼足盘,内承6件白瓷小杯,1件白瓷盖罐,1件白瓷长颈瓶(图五,3)。这类产品的釉色品种不局限于白瓷,还多见三彩、黑釉等,且常常不同釉色混杂装配。这类器物组合为巩义窑产品,不见于唐代早期洛阳地区以外的墓葬,盛唐以后即基本消失不见,很具有时代和地域特色。但盘内盛多杯的传统,早在北朝后期至隋代安阳地区已见,如河南安阳隋仁寿三年(603年)墓葬M106中出土一套子母盘,组合为一顶面近平的青瓷隐圈足盘,上承6只青瓷直口深腹饼足碗;另一例为1件青瓷喇叭形高足盘上承5~8只青瓷杯或碗,如安阳隋墓M201。再早的例子还有河南安阳北齐武平四年(573年)贾宝墓出土青黄釉陶高足盘内承8件大小不等的碗。河北赞皇东魏武定二年(544年)李希宗夫妇墓亦出土一组,为一件铜盘内置5只青瓷碗,1件鎏金铜鐎斗,1件鎏金铜瓶,1件錾花银高足碗。盘内承多件杯本属于宴饮所用日用器具,山西太原北齐武平二年(571年)徐显秀墓北壁墓主人夫妇宴饮图中男女主人身侧各有一侍女手捧大盘内装5个漆杯。但作为组合随葬墓中,则可能包含设奠的含义。这种一盘多杯的器物可能经由北齐至隋代邺城、安阳地区影响到唐代早期洛阳地区的白瓷生产及随葬器用。

随着白瓷在隋代的创烧及初步的发展,至唐代早期进入更为繁荣的发展阶段,主要表现在器类的增长和产品数量的增加。出土白瓷器类中,罐类、双龙柄壶、子母盘具有代表性,其中仅见于唐代早期洛阳地区的子母盘更是体现了鲜明的时代和地域特色。从流通范围来看,相较隋代白瓷的分布范围有所扩大,但依然集中于都城及附近区域,体现了都城的消费水平和对于白瓷产品强大的集散能力,同时也表明唐代早期白瓷依然有限的流通水平和尚属奢侈品的属性。其中东都洛阳发达的交通与市场对占据地缘优势的巩义窑的繁荣产生了关键性的作用。以往多认为此时邢窑白瓷产品风行,事实上,巩义窑的更加繁荣和邢窑的窑业收缩与技术调整所奠定的唐代早期白瓷窑业生产格局,致使邢窑的产品仅发现于河北道区域内,产品质量较差,出土数量很少,白瓷产品的市场几乎全为巩义窑所占据。作为商品流通以外,开元以后明确载于文献中入土贡列的巩义窑白瓷产品此时可能已作为贡御产品进入宫廷。都城及邻近地区以外,营州及原州出土白瓷体现了经略要地军官等富裕阶层对白瓷产品突出的消费能力。