唐宋时期越窑瓷器流通渠道探讨

唐宋时期是越窑制瓷史上的重要时期。这一时期越窑制瓷业有三大产区,分别为以上林湖为中心的慈溪地区、以窑寺前为中心的上虞地区和鄞州东钱湖地区。其中,上林湖窑区连东横河,窑寺前窑区通曹娥江,东钱湖窑区毗邻浙东运河,三大产区均可与浙东运河相连通,向东可输送至明州港,向西可连通大运河,可将产品沿着上述航道往外输送。

这一时期,伴随着越窑瓷业的繁荣,大量越窑瓷器开始对外输出,在国内外遗址中均有大量发现。其中,扬州和明州地区出土的这一时期的越窑瓷器对于探索越窑瓷器流通及其相关问题具有重要价值。下文将结合扬州和明州地区越窑瓷器考古发现,对相关问题进行讨论。

扬州和明州地区出土越窑瓷器概述

扬州地区出土越窑瓷器

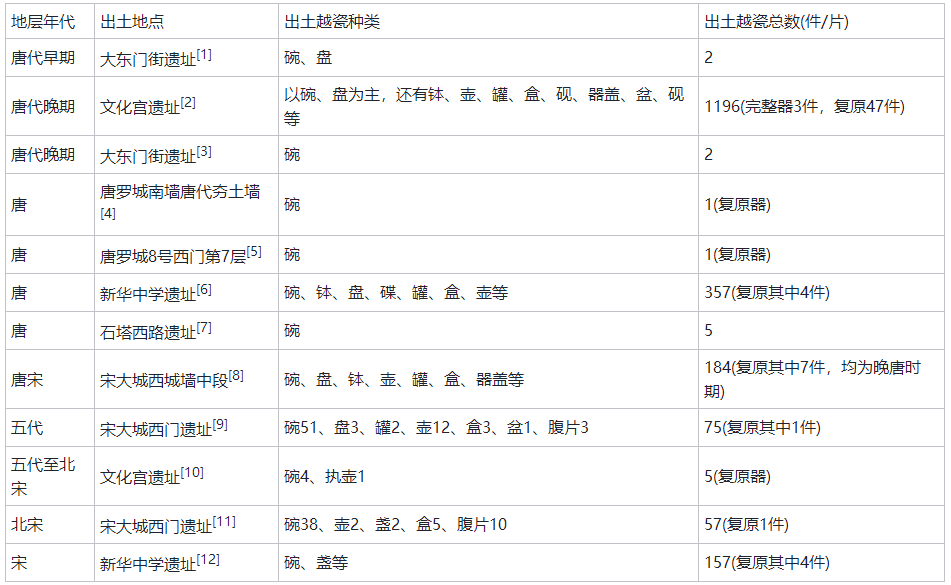

表一扬州唐罗城(宋大城)遗址范围内出土越窑瓷器一览表

明州地区出土越窑瓷器

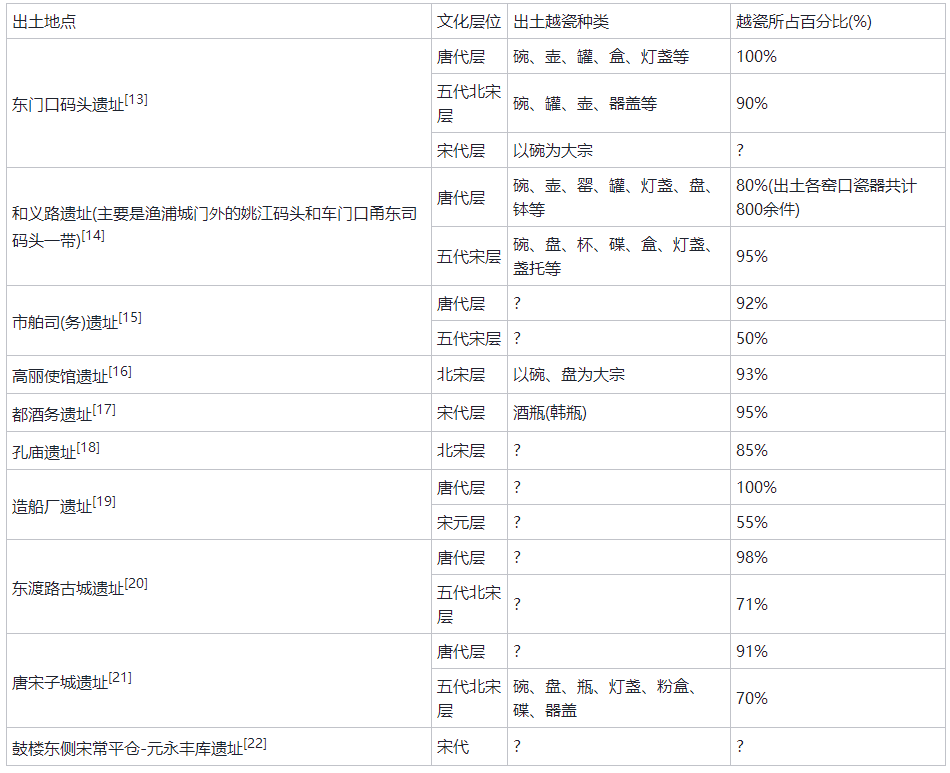

表二明州城(宁波)遗址出土越窑瓷器一览表[23]

扬州港与明州港在越窑瓷器外输中的地位变化

唐宋时期,扬州和明州[24]作为重要的港口曾在越窑外输中发挥过重要作用,上述两地出土的大量这一时期的越窑瓷器即是重要明证。

唐代,扬州港应该是越窑瓷器海运外销中最重要的港口。据相关学者研究,装载有200余件越窑瓷器出海的黑石号沉船就是从扬州港出发的[25]。此外,相关学者根据文献记载推测,唐代扬州已经设置有市舶司性质的机构[26],“南海蕃舶,本以慕化而来,故在接以恩仁,……其岭南福建及扬州蕃客,宜委节度观察使常加存问,除舶脚收市进奉外,任其来往通流,自为交易,不得重加率税。”[27]

五代以来受战乱影响,扬州港衰落,“江淮之间,广陵大镇,富甲天下。自师铎、秦彦之后,孙儒、行密继踵相攻。四五年间,连兵不息,庐舍焚荡,民户丧亡,广陵之雄富扫地矣。”[28],又“扬州雄富冠天下,自师铎、行密、儒迭攻迭守,焚市落,剽民人,兵饥相仍,其地遂空。”[29]。此外,吴越国奉行“尊崇中原、对抗淮南”的外交策略。因此,从这一时期开始,明州渐成为越窑瓷器海运外销的主要港口,搭载大量越窑瓷器的印坦沉船和井里汶沉船据研究就是从明州港出发的[30]。

此外,扬州港和明州港在越窑瓷器外销地位上的这种变化,也为两地出土越窑瓷器状况所证明。据不完全统计,扬州唐罗城(宋大城)遗址范围内出土越窑瓷器计2042件(片),其中明确为唐代者就达1564件(片),占总出土量的76.6%(参表一)。由于考古发掘报告的局限性,现在我们还没有办法对明州港出土的唐宋时期的越窑瓷片进行完全统计,但就目前出土情况来看,远没有扬州港呈现的那样悬殊(参表二)。从一定意义上来看,政权的更迭和越窑瓷器外销在明州港的崛起过程中都曾发挥过重要作用。

海运渠道在越窑外输中的作用

海运渠道在越窑瓷器外销中所发挥的重要作用,从海外发现的大量越窑瓷器中就可证明。此外,海运渠道也曾在越窑内销中发挥过重要作用,主要表现在五代时期吴越国与周边诸国如五代王朝、辽国、闽国以及各国之间的交往上[31]。五代时期,对于越窑瓷器如何通过海运输入到周边诸国境内,史书中并没有明确记载,但在文献中有许多关于双方交往的记载[32]。由于陆路的阻隔,双方之间的交往大多应该是是通过海路完成的。

吴越国与五代王朝

对于吴越国与五代王朝如何通过海路交往,文献中有明确记载,“吴越自唐末有国,而杨行密、李昪据有江淮。吴越贡赋,朝廷遣使,皆由登莱泛海,岁常飘溺其使。显德四年,诏遣左谏议大夫尹日就、吏部郎中崔颂等使于俶……”[33]。由于政权对立,吴越国对中原王朝的贡赋应该是由明州港出发,于山东登州港(今蓬莱)、莱州港(今莱州)上岸来完成的。另据文献,五代时期两浙地区就与山东之间有较为密切的海上交往,为此山东沿海州府还设有两浙回易务(博易务),“乾祐中,淄、青大蝗,铢下令捕蝗,略无遗漏,田苗无害。先是,滨海郡邑,皆有两浙回易务,厚取民利,自置刑禁,追摄王民,前后长吏利其厚赂,不能禁止。铢即告所部,不得与吴越征负,擅行追摄,浙人惕息,莫敢干命。”[34]、“是时,江淮不通,吴越钱镠使者常泛海以至中国。而滨海诸州皆置博易务,与民贸易。”[35]。

除了上述文献以外,1984年考古工作者就在山东烟台市芝罘区珠玑大队的一座五代石椁墓葬中发现南方地区的青釉碗、碟等瓷器[36]。然而截止到目前,登州、莱州港附近地区发现的唐宋时期越窑瓷器寥寥无几,这种情况似与北方大港的地位并不相称。对于该疑问,有学者认为这是与登州港和莱州港的性质相关的,两者并不是一个纯粹的纯粹的、以商业贸易著称的商港,在唐宋时期它们更象是一个造船基地、军事后勤基地、对高丽作战的桥头堡、国外使节往返的登陆地,更多的表现其军事及政治功能[37]。

至北宋时期,由于宋辽对峙,政府明令禁止海船入登州、莱州,密州板桥镇凭借此种机遇悄悄地演变为北方地区的重要海港,故而有了元丰三年(1080)密州知州范锷上书要求于此设立市舶司的建议,“板桥频海,东则二广、福建、淮、浙,西则京东、河北、河东三路,商贾所聚、海舶之利专于富家大姓。宜即本州置市舶司,板桥镇置抽解务。”[38]而这也就能解释为何在板桥镇遗址的考古发掘中发现了龙泉窑系和越窑系瓷片[39]。这也能说明,从五代迄北宋时期,从两浙沿海到山东半岛的海上运输线是一直存在的。

吴越国与辽国

对于吴越国与与辽国的海上交通线路,史书中没有明确记载,但文献中有两者海上交往的记录,“(辽)东朝高丽,西臣夏国,南子石晋而兄弟赵宋,吴越、南唐航海输贡。”[40]

吴越国与闽国

至于吴越国与闽国的海上往来,文献中并没有明确记载。但是有一条文献是颇值得我们注意的,“‘(开平三年)淮南遣使者张知远修好于福建,知远倨慢,闽王审知斩之,表上其书,始与淮南绝。……岁自海道登、莱入贡,没溺者什四五。’胡三省注云:‘自福建入贡大梁,陆行当由衢、信,取饶、池界渡江,取舒、庐、寿渡淮,而后入梁境。然自信、饶至庐、寿,皆属杨氏,而朱、杨为世仇,不可得而假道,故航海入贡。今自福州洋过温州洋,取台州洋过天门山入明州象山洋,过涔江,掠冽港,直东北渡大洋抵登莱岸,风涛至险,故没溺者众。’”[41]此条文献中明确提到闽国入贡大梁的海路需要过“明州象山洋”,可见五代时期闽国与吴越国之间是存在海上通路的。尽管这些文字都是围绕双方进贡的,但是在这种或称之为“友好”的环境下,越瓷在作为贡品之外,或许也有贸易的存在。

其他交往形式

此外,除了这种越瓷产地与输入国之间的直接海上往来之外,或许还存在一种输入国再次输出越瓷的情况,如后梁与前蜀之间,“(前蜀永平二年)二月……丁巳,梁遣光禄卿卢玭、阁门副使少府少监李元来聘,……别幅云:金棱琉璃碗十只,银棱秘色筛锣二面,……(前蜀王建)又谢信物等曰:……金棱碗,越瓷器并诸色药物等,皆大梁皇帝降使赐贶,……金棱含宝碗之光,秘色抱青瓷之响。”[42]、“按王蜀报朱梁信物,有金稜碗,致语云‘金稜含宝碗之光,秘色抱青瓷之响’。则秘色是当时瓷器之名,不然吴越专以此烧进,而王蜀亦取以报梁耶。”[43];闽国与后梁之间,“(后梁开平二年九月)福州贡玳瑁琉璃犀象器,并珍玩、香药、奇品、海味,色味良多,价累千万。”[44]。尽管目前的考古工作在前蜀境内还未发现越窑瓷器以及文献中关于闽国向后梁进贡的物品中未见明确的越瓷,但是这种特殊的越瓷流通方式是颇值得我们注意的。此外,据《辽史》、《高丽史》相关记载,辽国与高丽曾经交好,并互通婚姻,或许应该也存在双方互相输入越瓷的可能性[45]。限于材料的缺乏,此处不再讨论。

在合法贸易之外,海上走私贸易也是存在的。对此,北宋诗人苏轼在元祐五年(1090)上朝廷《乞禁商旅过外国状》的奏疏中多有记载,“为徐戬不合专擅为高丽国雕造经板二千九百余片,公然载往彼国,却受酬答银三千两……显是徐戬不畏公法,冒求厚利,以致招来本僧骚扰州郡。况高丽臣属契丹,情伪难测,其徐戬公然交通,略无畏忌,乞法外重行,以警闽、浙之民,杜绝奸细。”、“据泉州纲首徐成状称,有商客王应昇等,冒请准高丽公凭,却发船入大辽国买卖,寻捉到王应昇等二十人,及船中行货,并是大辽国南挺银丝钱物,并有过海祈平安将入大辽国愿子二道。本司看详,显见闽、浙商贾因往高丽,遂通契丹,岁久迹熟,必为莫大之患。”[46]

通过以上的分析,我们认为在五代中原王朝、辽、闽国境内发现的越窑瓷器,应该主要是通过海运方式输入的,起航的地点应该就是毗邻越瓷产地的宁波港。

结语

唐宋时期,越窑制瓷业获得飞速发展。伴随着越窑瓷业繁荣,大量越窑瓷器开始向外输送。扬州港和明州港在越窑对外输送中曾发挥过重要作用,尤其是在越窑外销中曾发挥过重要作用。结合扬州港和明州港所在地区出土的越窑瓷器情况,并结合相关学者研究成果,我们认为唐代扬州港应该是越窑外销中最重要的港口,至五代时期宁波港取代扬州港成为最重要的对外港口。此外,海运渠道除了在越窑外销中发挥过重要作用,在越窑内销同样发挥过重要作用,主要表现在五代时期吴越国与周边诸国如五代王朝、辽国、闽国以及各国之间的交往上。尽管这些交往多为政治性或是礼节性的,但伴随着这些活动,越窑瓷器也利用上述航道对外销售。