威尼斯之石 | 约翰·拉斯金:哥特式的本质

The Stones of Venice

[英] John Ruskin 著

潘玥 译

[ 译者引言:作为被动式地接受“产业革命”“市场革命”的群体,鲜有人像约翰·拉斯金,对亲身的境遇亟以雠问。现代不乏以理性名义发起的聚讼纷纭,也不乏从立足现实而构建的民族宏猷,但唯缺“空想”浪漫主义式的创造。工艺美术运动的追随者——拉斯金主义者以笔锋介入社会生活,引领大众精神走向,正如彼得 · 基德森 (Peter Kidson) 《英国建筑历史》(A History of English Architecture) 中直指人心的句子 :“我们依然活在这个故事的续集里。”——21世纪远远未解决拉斯金19世纪提出的,以及其门徒莫里斯共同感觉到的工业时代的文化危机。对于实验风土有效结合现代性而言,19世纪是认识论、方法论、实践论的开端,工艺美术运动的思想厚度与人性考量与那一世纪观念变革达到的深度匹配,即使后续支撑现代建筑运动的智性资源更为精致,也不如19世纪这场超出建筑学意义的哲学实践来得更彻底、更原创、更整体。]

约翰·拉斯金

John Ruskin,1819-1900

威廉·莫里斯

William Morris ,1834-1896

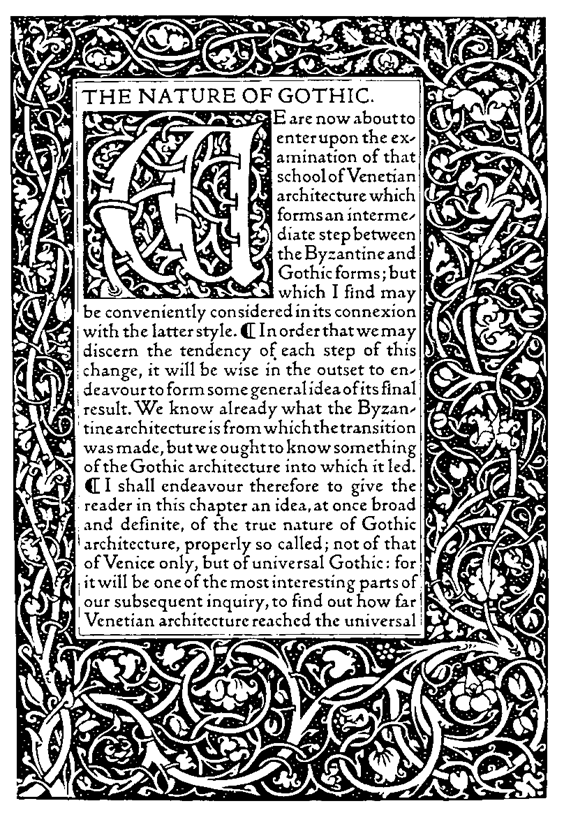

被工艺美术运动奉为圣经的《哥特式的本质》(1851-1853),莫里斯创立凯尔姆斯科特出版社(Kelmscott Press)单行再版了拉斯金《威尼斯之石》第2卷第4章的《哥特式的本质》,其装帧手工制作,工匠手工印刷,以中世纪插图手抄本的排版格式衬托其文字内容

VOLUME II.THE SEA STORIES

第II卷 大海的故事

SECOND, OR GOTHIC PERIOD.

第二部分:哥特时期

CHAPTER IV THE NATURE OF GOTHIC

第四章 哥特式的本质

如果读者回顾第一卷的第一章,会发现我们现在即将进入对威尼斯建筑的考察,威尼斯建筑是介于拜占庭式和哥特式建筑之间的产物;而考虑威尼斯建筑与哥特式之间的关系是更为合适的。为了辨别出每一步演化的趋势,一开始就提纲挈领是较为明智的。我们已经知道威尼斯在何时转换为拜占庭式风格,但是我们也该了解哥特式建筑的引入过程。因此,我将努力在这一章为读者提供一个既广泛又明确的概念,姑且称之为哥特式的本质;哥特式的本质不仅仅是指威尼斯,而是对应普遍的哥特建筑风格:这将是我们随后考察中最有趣的部分之一,即找出威尼斯建筑在多大程度上达到了普遍的或完美的哥特类型,以及在多大程度上要么没有达到这一点,要么采取了其它舶来形式和地方形式。

这么研究带来的主要困难是因为一个事实,即哥特时期的任何一座建筑在许多方面都不同于其他建筑;有些哥特建筑包含的特征如果转而出现在其他建筑上,并不会被认为是哥特式的;因此,如果可以允许我这样表达的话,我们所要思考的是一座建筑究竟有多少哥特性。正是这种哥特性,——这种在建筑中或多或少存在的特征,使它或多或少是哥特式的,——我想以此来定义其本质;一个解释红色的人会遇到同样的困难,比如说,如何定义红色?如果只有橙色和紫色,并没有红色实际存在,那么红色也就无法被定义。假设可以借助一朵石南花和一片干枯的橡树叶,可能可以说,橡树叶的黄色和石南花的蓝色混合在一起就会变成红色;然而,抽象的说明是很难被人们理解的:要使哥特式建筑的特征被抽象出来并被理解也同样困难,因为这种特性本身就是由许多混杂的思想组成的,也只能以组合的方式体现。也就是说,尖拱不构成哥特,拱形屋顶不构成哥特,飞扶壁不构成哥特,怪诞雕塑也不构成哥特;但是,所有这些元素结合到一起的时候却具有了哥特式的生命力。

从这里也可以观察出,我进行的定义工作,其实就是准确描述那些已经存在于读者脑海中的模糊想法。我们对哥特式这一术语的内涵都有一定的了解,大多数人的理解也比较明确;但是,很多人对于这一术语虽有自己的理解却无法进行定义:也就是说,他们大致清楚威斯敏斯特大教堂是哥特式建筑,圣保罗大教堂不是哥特式建筑,斯特拉斯堡大教堂是哥特式建筑,圣彼得大教堂不是哥特式建筑。然而,对于什么是哥特式建筑的标志性特征并没有明确概念,不知道从何处判断一座建筑是否属于哥特风格。比如说,他们不知道怎样判断威斯敏斯特大教堂和斯特拉斯堡大教堂之间,哪一座才是更为精妙和纯正的哥特式建筑,更不用说对次一级的哥特式建筑作出评判了,比如圣詹姆斯宫殿或者温莎城堡,这些建筑究竟含有多少哥特式元素,又缺少了哪些哥特建筑的特征,这些问题均是超出其判断能力的。我认为对哥特式建筑的研究是极为有益的,也让人愉快;当我们在追寻遍布尖顶的哥特式建筑灰色形象身后的哥特精神,辨析这一精神与我们北部心灵之间的关系,必定会感到趣味盎然。在这一研究过程中,如果我的观点与读者原本的看法相悖,并以读者不大认同的方式使用了哥特式这一术语的话,那么请理解我的目的,并非迫使读者接受我的观点,而是希望读者跟随我的考察,逐步理解我的解释,因为这将牵涉到读者对于我后续写作用意上的把握。

我们需要对哥特式建筑的特征进行分析,如同化学家对矿石进行分析一样,矿石常常混杂着许多不同的物质,造成其成分并不纯净;但是,无论外观看起来如何复杂,就其本质而言却存在着一种明确而独立的特征。现在我们可以观察一下:化学家通过两种不同特征来定义矿物;一种是按照外观的不同,比如晶体的形式,硬度,光泽度等等。另一种是按照内部的成分,分子构成的比例等等。以类似的方式观察,可以发现哥特式建筑也存在外部形式和内部元素的区别。其元素包含建造者的精神气质;比如喜好怪诞,热爱变化,追求丰富等等。外在表现为尖拱和拱顶屋面等等。除非一座建筑同时具备内在元素和外在形式,否则就不能被称之为是哥特式的。如果没有哥特式建筑内在精神力量和活力,仅仅依据外在形式的判断是不足的。如果没有哥特式建筑的外在形式,仅仅依据内在精神力量和活力判断也是不足的。我们需要逐个研究哥特式建筑的特征;首先解答什么是哥特式建筑的精神力量,其次解答什么是哥特式建筑的外在形式。

首先,是关于哥特式建筑的精神力量及其表达方式。要了解哥特式建筑工匠通过哪些建筑特征展现建造者的内在品格,并以此区别于其他时期的工匠。

让我们回到化学的角度再思考一下,可以注意到,用矿物的组成部分来定义一种矿物时,这些组成部分组合在一起构成了化合物,一般并不是其中单个部分独立构成,比如说,白垩并不是由炭、氧元素或者钙这三者中的某一种单独构成,而是三者以某种比例共同构成。在白垩中可以发现各组成部分以不同比例存在,而在炭或氧中却没有白垩这种物质,但它们是构成白垩不可缺少的组成部分。

形成哥特式建筑之灵魂的各种要素也是如此。并非由其中的某一种要素单独构成哥特式;而是它们结合在一起构成了哥特式。每一种要素虽然都可以在哥特式之外的建筑类型里找到,但是如果不包含这些要素,哥特式建筑也就不复存在,或者说至少缺失了哥特性。只有在这个时候,矿石的组成和建筑的风格问题并不完全可以类比。也就是说,如果我们从矿石中剔除一种元素,它的外形就随之改变,其存在的形式就会迥然不同,这块矿石也就不复存在,但是如果我们从哥特式建筑中去掉某一元素,只不过是去掉了一些哥特性,两三种要素的组合已经足以形成哥特风格,多加点要素就能使得这种风格更为浓郁,抽去几种则哥特式的气质随之稀薄。

我坚信,哥特式建筑的特征或者精神要素按其重要性可以分为以下几种:(1)野蛮粗犷;(2)变化多样;(3)自然主义;(4)奇异怪诞;(5)坚硬羁直;(6)重复冗余。

这些特征对应于建筑,可被归纳为:(1)野蛮或粗粝;(2)喜好变化;(3)自然之爱;(4)丰富的想象力;(5)固执;(6)慷慨。我要重申的是,即使缺少其中的一两种要素,也不会立刻破坏一座建筑的哥特式性格,但是如果把这些要素大量去除,就另当别论。下面将依次予以说明。

关于哥特式的本质,首先是“野蛮”。我不知道“哥特式”一词是何时被开始用于形容北方建筑的,但我认为,不管最初是什么时候开始用这个词,它都带有贬义,显示了这一建筑风格兴起国家的野蛮性格。这不意味着这种建筑一定带有哥特人的家族血统,也不意味着这种建筑一定是由哥特人自己发明的,却意味着哥特人及其建筑共同展示了一种威严和粗粝之感,与南方和东方国家形成了强烈对比,正如哥特人与罗马人首次相遇就会显示出根本性的差异。堕落的罗马建筑在极度奢侈的无能和罪恶的傲慢中成为文明欧洲效仿的典范。而在所谓的黑暗时代结束时,哥特式这个词带有毫不掩饰的轻蔑意味,夹杂厌恶之情。自这个世纪以来,经过古物研究者和建筑师的努力,哥特式建筑已经被充分地正名。很多人都极为欣赏它宏伟的结构,神圣的外观,并希望消除这一古老术语包含的贬义,有些人则极为赞誉其特定的作用。它,无可替代。从求取正确的理解来看,哥特式建筑一词不应带有贬义,更何况其意义还未被真正理解。它的身上还存在一种潜藏着的真相,人类的本能几乎不自觉地认识到了这一点。确实,北方建筑是粗鲁而狂野的,但是,这不意味着我们将就此谴责或者轻视哥特式建筑。恰恰相反:我坚信正是哥特式建筑的这些特征赢得了我们由衷的敬意。

由现代科学绘就的世界版图将大量知识凝于一隅,迄今为止我却从未见过一幅让人直观感受到南方国家与北方国家实体性差异的图示。我们或许知道细节上有所不同,但是我们无法拥有感受其整体特征的宽广视野。我们知道,龙胆草生长在阿尔卑斯山脉中,橄榄生长在亚平宁山脉里,但是我们不足以想象出,鸟类在迁徙的过程中看到地球表面上多彩的镶嵌图案,一路顺着西罗科风而来的鹳鸟和燕子看到龙胆草和橄榄之间显著的不同。让我们想象一下,当我们比它们飞行的高度还要再高一些,俯视下面,就会发现地中海是一片形状不规则的湖泊,静静地躺在那里,所有历经时光变换的海岬沐浴在阳光之中,不时有震怒的雷声和灰色的风暴在炙热的田野上移动,火山上方萦绕着一圈圈白色的烟雾,周围一圈灰烬。但是,在大多数时候,它们沐浴于宁静的光线下,叙利亚和希腊,意大利和西班牙,如同通向湛蓝海洋的黄金大道。当我们靠近时,可以看到连绵的山脉,梯田散发出柔和的光辉,花朵飘出浓烈的乳香,一簇簇月桂树、橘子树和棕榈树环绕其间,在灼热的大理石上投撒下灰绿的斑驳树影,斑岩暗礁倾斜着矗立于透明的沙砾之上。让我们继续北上吧,直到我们看到流光溢彩已经逐渐变为一道新绿,透过阴云的缝隙和小溪之上的薄雾,望见瑞士的牧场,法国满是白杨树的山谷,多瑙河畔,以及喀尔巴阡山脉幽暗的森林,低低地从卢瓦尔河和伏尔加河河口不断延伸。随后,继续往北,看见大地变为岩石密布的大片荒原,周边有暗紫色的宽阔田野和森林,北部海域零星散布着岛屿,承受暴风寒流的冲击且历经狂烈肆虐的潮水,山中溪谷的树已经被连根拔起,北风怒吼之中,山顶的树木只剩下光秃秃的枝桠。最后在极地的微光中,我们看到了如钢铁般坚硬的冰层。一旦我们在思想中穿越了地球上所有广阔实体区域的层次,我们可以更接近它,观察动物生命带的同步变化。众多敏捷而聪明的动物在空中和海上穿行,在南方的沙滩上狂奔,斑马和豹子,闪闪发光的蛇,还有那些身披紫色和红色羽毛的鸟群。让我们比较一下北方动物群落微妙而斑斓的色彩、敏捷的移动、强悍的力量、蓬乱的毛色,以及暗沉的羽毛有何不同,把阿拉伯马与谢德兰马进行比较,将虎豹与狼熊比较,将羚羊和驼鹿比较,将天堂鸟和鱼鹰比较。随后,我们就将理解地球上所有生物终其一生遵循的规律,不再对我们得以栖身于大地被赋予生命这一点嗤之以鼻。让我们怀着敬畏之心,看这个人将珍贵的玉石摆在一起,在碧玉做成的柱身上刻下浮雕,反射出无尽的光芒,直入云霄。让我们敬畏地旁观,目睹这个人用原始的力量和杂乱的击打,从旷野的岩石中开凿出粗糙的形象,在铁垛和土墙黑暗的影子中尽力挥舞,正如北方海洋本身那般桀骜不驯的生命想象。尽管造型笨拙,姿态僵硬,但充满了奔放的生命力,像狂风一样猛烈,也像阴云一样变幻莫测。

我想再次强调,现在,哥特式这个词汇没有任何轻蔑和不雅,只有高贵与庄严。倘若我们否认北方地区现存的建筑不具备这些必要的元素,或者否认这种野性的思想与粗糙的作品并非是建筑被人类所渴望拥有的品质,那么我们就大错特错了。大教堂和阿尔卑斯山脉都有着群山一般的外观,它雄伟的力量在刺骨的寒风中,在遮天的迷雾里,在蔽日的冰雪中更加猛烈,人类在其中爆发出自强不息的精神。他们可能无法从大地获得足够的食物,无法在阳光下做白日梦,但他们必须为了生存去采石,为了取暖去伐木,当他们挥斧犁地,甚至在休憩时,都展现了他们身体和心灵上的坚强品质。

我不想被当作是在夸夸其谈。将操作机器者退化为机器的行为,比任何其他时代都更为邪恶,导致世界各地的大部分国家陷入徒劳的、断裂的、破坏性的争斗之中,以获得一种无法解释自身本性的自由。他们对财富和贵族阶层的普遍抗议,并不是来自于饥荒的压力,也不是来自于刺痛自尊的屈辱。这些性质的斗争贯穿了所有时代,而只有在今天,社会的基础才会这般摇摇欲坠。不是因为人们吃不饱,而是因为他们对赖以为生的工作感到毫无乐趣。因此,财富被视为享乐的唯一手段。人们不会因为上层阶级的蔑视而痛苦,而是他们无法忍受他们所从事的工作,实质上是有辱人格的劳动,让他们觉得自己活得并不像个人。上层阶级从来没有像今天这样同情过下层阶级,也没有像今天这样对他们表达过仁慈,然而他们也从未像今天这样被下层阶级所憎恨。因为在过去,贵族和穷人之间的藩篱只不过是法律构建的一道墙,而现在,却出现了名副其实的社会所处位置的差异,在人性领域,上层和下层之间形成了断崖,断崖底部充满瘟疫般的空气。

最近,我们对劳动分工这一伟大的文明产物做了大量的研究和完善工作,但是我们却给它起了个不正确的名字。说实在的,这不是分工,而是把人——分成仅仅是人的一部分——分成生活的小碎片和渣屑。一个人所剩下的智慧甚至不足以制造一枚别针或一枚钉子,而是在制造一枚别针或一枚钉子的一部分时就耗尽了自己。一天能制造出许多别针的确是件好事,但倘若我们能看清针尖是用何种水晶砂打磨的——而人类的灵魂之砂,却需要放大很多倍才能被我们看到——我们应该警醒,人们可能迷失了某些东西。

例如,玻璃珠完全没有必要被生产出来,它的生产过程也不包含任何设计或思想。首先把玻璃拉成棒状,然后人们用力将其切碎,再将碎片投进熔炉中磨圆。负责切碎的工人整天都只能待在工位上,他们的手不断挥动,玻璃珠便像冰雹一样掉落。不管是做棒状玻璃的工人还是打磨碎片的工人,都没有机会行使哪怕丝毫的人权,因此每一个购买玻璃珠的年轻女士,都相当于参与了奴隶贸易。

但是玻璃杯和器皿可能成为精美发明的主题。如果我们购买这些东西是为了发明,也就是说,为了美丽的形式,或者颜色,或者雕刻,而不仅仅是为了完成制作,我们就是在为人类做好事。

哥特式本质的第二点是“变化多样”。

下层工匠应当被允许按照自己的理解去建造,这是他们的责任,通过使建筑更具基督教色彩来提升建筑的高贵性。现在我们来思考一下,履行这一职责,使得建筑具有变化多样的特点,能够给我们带来什么回报。

无论工匠在哪里工作,如果他完全被奴役,那么他制作的建筑每一部分就会绝对相似,因为只有通过训练他只做一件事,而不给其他事做,他的执行力才能达到完美。通过观察建筑的各个部分是否相似,就可以了解工匠水平的高下。比如在希腊建筑中,所有柱头都相似,所有线脚都无变化,说明工匠毫无优点;如果某些部位的手法虽然相同,但设计的秩序截然不同,说明这些工匠颇有长处,正如埃及人和尼尼维特人的建筑中展现的;如果建筑的设计和展现手法变幻多样,就像哥特式建筑那样,就可以说工匠的劳作享有了充分的自由。

观赏者从工匠的自由劳作的作品中能获得什么,这一点在英国是备受怀疑的。几乎每个人心中强烈的本能之一就是对秩序的过度热爱,这种热爱使我们认为房屋窗户必须像马车一样成双成对。结果我们也就毫不怀疑地长久信奉这样的建筑理论,以为所有一切设计都要有固定不变的形式原则,禁止任何变化。我并不反对人们热爱秩序,它是英国人头脑中非常有用的元素之一,在商业和所有实际事务中大大帮助了我们,在许多情况下,秩序还是道德的基石。只是,不要假设对秩序的热爱就是对艺术的热爱。的确,从最高意义上说,秩序是艺术的必要构成之一,就像时间的流淌是音乐得以表达的基础一样,但是,我们对于秩序的热爱与我们对建筑或绘画的正确欣赏没有关系,如同欣赏歌剧与喜爱守时并没有关系。我担心的是,经验将告诉我们,在日常生活中,准确和有条理的习惯很少是那些快速感知或充分拥有艺术创造力的人常有的特征,然而,这两种天性之间并没有什么不协调的地方,既不妨碍我们保留做事的习惯,也不妨碍我们拥有欣赏高贵艺术创造作品的能力。实际上在除建筑之外的所有其他艺术分支中我们已经这样做了,只是没有在建筑中这样做,因为我们被教导这样做是错误的。我们的建筑师严肃地告诉我们,正如算术有四则运算,所以建筑就有五种柱式。我们简单化地认为这是有道理的,并相信他们。他们还告诉我们,科林斯柱头有一种恰当的形式,多立克有另一种,爱奥尼也如此。考虑到字母A、B、C也有各自合适的形式,我们认为这听起来也没有问题,于是接受了这一说法。正因为我们把建筑理解成一种柱式只有一种恰当的形式,对于不恰当的形式我们应该感到良心不安,我们接受了建筑师只提供一种恰当的形式,并配备合适的数量,我们无所不至地注意恪守固定的建筑法则,并说服自己,如此行事真可谓“恰如其分”。

但是,我们更深层的本性很难自我欺骗。我们对这样的建筑毫不觉得愉悦,它们总是跟任何一本“新”书或“新”照片里的建筑一模一样。我们或许要为它庞大的规模自豪,为它的正确无误沾沾自喜,为它的便于使用欣慰不已。我们还得对它的对称性和做工精良感到高兴,就像面对一个秩序井然的房间,或者一个技术高超的产品。于是乎,这构成了我们所能得到的全部乐趣。我们不能像阅读弥尔顿或但丁那样阅读一座建筑吗?我们不能从石头中获得从诗句中一样的快乐吗?或许这种想法从未进入我们的脑海。没有这样的想法似乎还有着充分的理由——诗句中确实有节奏,和建筑的对称或节奏一样严格,但诗句比建筑美一千倍,因为诗句除了节奏还有别的东西。诗句既不是仅仅为了追求秩序,也不是仅仅为了恰如其分,就如同建筑的柱头一样,因为诗句除了恰如其分之外,我们还渴求它提供另一种乐趣。但是,要摆脱过去两个世纪以来我们所受的教育,并逐渐意识到一项简单而明晰的新真理,需要克服常识,付出巨大努力:真正伟大的艺术,无论是以文字、颜色还是石头来表达自己,都不会一遍又一遍地重复同样的事情;建筑艺术的价值,就像其他艺术一样,在于它不断表达了新的、不同的东西;在石头上重复自己正如同在书页上重复自己一样,从来就不是天才的特征;我们可以要求建筑师就像我们要求作家一样,不仅要正确,还要有趣,且不违反任何高尚的法则。

这一切本都是真实的,不言而喻的,但因为未被正确地教诲,于是,这些真理就像许多其他不证自明的事情一样,被隐藏起来了。真正伟大的艺术作品,它的产生是无法以固定的法则来传授的。就现状而言,建筑按照既定的规则工作,从现成的典范产生,于是现代的建筑不是一种艺术,而是一种制造而已。而且通过这两种操作,从菲迪亚斯那里复制柱头或线脚称自己为建筑师,要比从提香那里复制头部和手称自己为画家更不合理,因为这么做显然更容易。

让我们立刻理解这一点,建筑的变化多样对于人类心灵和大脑的必要性不亚于书籍。单调尽管偶尔有些用处,但绝非优点。我们无法期望从都是一个模式的装饰,都是一个比例的柱式中获得任何来自于建筑的快乐和益处,就像我们无法从都是一种形状的云,都是一个尺寸的树木中获得来自于自然的任何快乐和益处一样。

尽管不在口头上,在行动中我们却已经承认了这一点,十九世纪的人们在艺术中获得全部乐趣都是在绘画、雕塑、美丽的小物件或中世纪的建筑上获得的,我们称之为“如画”(picturesque);在现代建筑的任何一处都找不到愉悦感,我们会发现所有真正有感知力的人都在极力逃离现代城市,追寻乡野的自然风光;因此,这个时代的强烈特征就是对于自然美景的真挚热爱。如果在所有其他事情上,会如同我们对待建筑一样,为了遵守既定的法则,愿意忍受我们不喜欢的东西,那可倒好了。

当我们研究文艺复兴建筑的时候,将发现被要求遵循低层次的原则:在这里需要注意到,作为哥特式本质的第二个重要因素,哥特式建筑所及之处,规则均被打破;这种建筑不仅变化丰富,还创造了新颖的形式。尖拱并不仅仅是圆拱的简单变种,而是基于它进行了不计其数的变化;圆拱的比例通常固定,尖拱则能产生无穷无尽的变化。束柱并非单个柱子的变化,而是以组合的方式形成无数的变异,其比例也随之大大丰富。窗花格的引入不仅是光线处理上的惊人发展,而且窗花格条本身的交错也带来无穷的变化。因此,哥特式建筑展示了对于丰富性的极致追求,并体现在所有的基督教建筑中。无论哥特式建筑如何延伸发展,都源于这一偏好的持续影响。人们采用哥特风格的倾向,应当出于以更强的不规则性和更丰富的变化取代原来的建筑形式。远在尖拱或任何其他可识别的哥特精神的外在标志出现之前,这种偏好就已经在历史上长久存在了。

然而,我们必须在此处仔细辨别对于变化多样的热爱是否健康。哥特式建筑是在追求变化多样的健康热爱中崛起的,而其毁灭的部分原因其实是对变化的病态热爱。为了清楚地理解这一点,我们应当从自然中学习何为单调,何为丰富;两者都有其价值,就如同黑暗与光明,互相依附存在。最让人愉悦的变化其实是在经过一段时间的单调之后出现的,正如同人眼在短暂闭合之后睁开,视野所及,一切变得更为明亮。

我相信单调与变化之间真正的关系,可以从音乐中观察到。我们会发现,单调的重复中包含变化所没有的崇高与雄伟。整个自然均是如此。大海的崇高在于其单调的重复;苍凉的荒原与山峦也是如此;运动状态下也是一样,在机械桨安静而单调的起伏间存在着崇高。黑暗中也有光明本身所没有的崇高。

同样地,经过了一定时间的流逝或超过一定程度后,单调重复就会变得无趣或让人无法忍受,音乐家不得不以若干方式打破它:要么当段落不断重复时,音符被不同程度地丰富化并保持协调;要么在一定数量的重复段落后,引入一个全新的段落。正是因为之前重复部分很长,这样做或多或少都很令人愉快。大自然,当然一直也在使用这两种手段。海浪,在总体上彼此相似,但在小的部分和曲线上没有绝对相同的两朵浪花,使用的是上述第一种突破单调重复的方法;被一块突出的岩石或一丛树木打破的单调大平原,使用的是上述第二种突破单调重复的方法。

更进一步地,为了欣赏两种单调重复下出现的变化,听着或观察者都需要一定程度的耐心。在第一种情况下,他必须耐心忍受大量声音或形式的重复出现,并在仔细观察和比较细节的变化中寻求满足。在第二种情况下,他必须耐心忍受一段时间的单调重复,以便更好地感受突然变化带来的新鲜感。即使最短的音乐段落也是按照这样的规律进行的。在更为庄严的重复单调下,所需要的耐心是如此巨大,以至于变成了一种痛苦——为即将到来的愉悦付出代价。

还是那句话,作曲家的才华不在于重复,而在于变化。他可能通过在某些地方或程度上的重复来加深感觉和品味的展露,也就是说,通过他的各种调适来体现这一点。但是,他的才华总是只在新的组合或创造中表现出来,而不是在自我重复中表现出来。

最后,如果变化过于频繁,它就不再令人愉快,因为不断的变化本身也意味着一种单调,我们将被驱使去寻求变化的极端和奇异的快乐。这就演变为对于变化的病态喜好。

从这些事实中,我们可以得出这样的结论,单调本身是让人痛苦的,正如黑暗一样;一座完全单调的建筑是黑暗的和死气沉沉的;对于那些热爱黑暗的人来说,可以评论“他们热爱的是黑暗而不是光明”。但在一定程度上,单调相对于变化而言具有特定价值,最重要的是,单调包含一种透明性,像一幅伟大画作里的阴影,包含各种对于形式的模糊暗示,通过它本身揭示建筑及其组成元素。在健康的心灵中,对于单调的忍耐就如同对于黑暗的忍耐一般:一个具有强健智力的人将欣赏暴风雨和黄昏显示的庄严,破碎和神秘闪烁其中,而不是仅仅停留于辉煌和光芒,然而轻浮的心灵却害怕暗影和风暴;伟大的人格将忍受命运的重重黑暗,以获得更高的力量感和幸福,鄙下的人则不愿意为此付出代价;优秀的头脑会以同样的方式接受甚至喜欢单调,对于智力不足的人来说,单调则是令人厌倦的,忍耐单调意味着耐力和怀揣希望,为享受变化带来的愉悦付出全部代价。高尚的天性本不喜欢单调,就像不喜欢黑暗或痛苦一样,但却能忍受它,并在忍耐中获得高度的愉悦,这就是在这个世界上如何获得幸福所必经的过程;而那些不愿意忍受单调的人,匆匆从一个变化奔向另一个变化,逐渐使变化这件事本身变得乏味,整个世界也陷入无法逃离的阴暗和倦怠。

如果理解变化多样在世界经济中的作用,我们就会立刻理解其在建筑中的使用和滥用。哥特式建筑的变化多样是健康而美丽的,在许多情况下未经仔细研究过,其形式结果不仅仅出自对变化本身的热爱,更多来自于实际需要。从某一个角度来看,哥特式建筑不仅是最好的建筑,而且是唯一合理的建筑,因为它适应于所有的使用要求,无论是世俗的功能还是高尚的功能。屋顶的坡度、柱子的高度、拱门的宽度、平面的布置都不是预先给定的,它们可以被收缩成一个塔楼,或者扩展成一个大厅,绕出一部楼梯,或者升为一个尖顶,哥特式建筑有着永不衰竭的优雅和无穷无尽的能量。每当它发现改变形式或目的的机会时,它都能毫无损失地依然保持建筑的统一性和威严感——如此微妙而灵活,像一条暴烈的蛇,时刻注意着玩蛇人的口令。哥特工匠的主要优点是,他们从不盲目固守外部的对称性和一致性的要求,避免干扰建筑的真正用途和价值。如果他们想开一扇窗,就开一扇窗,想加一个房间,就加一个房间,想造一个扶壁,就造一个扶壁,完全不束缚于任何预先给定的外观惯例,他们知道(事实上也总是在发生),这种大胆的对于固定对称平面的变化,将带来崭新的进步。因此,在哥特式建筑的最佳时期,为了创造惊喜,一扇无用的窗户会在一个意想不到的地方打开,却不会为了保证对称性去掉一扇有用的窗户。每一部伟大作品的历任建筑师,都以自己的方式建造作品,完全不拘泥于他的前辈曾采用的风格。比如说,两座哥特式尖塔在一座哥特大教堂前方两侧升起,尽管保留了名义上的对称关系,其中一座几乎一定会与另一座不同,单座哥特式尖塔顶部的风格甚至还会与底部不同。

哥特式本质的第三点是“自然主义”。也就是说,哥特工匠是对自然事物本身的热爱,并努力而坦率地表现它们,不受艺术法则的束缚。

这种风格的特点在一定程度上与上面提到的内容也有必然的联系。因为,一旦工匠被允许自由地表现各种主题,他就必须自己从周围的大自然中寻找素材,并努力表现他所看到的,根据他掌握的技能,依靠水平不一的精准调度,结合想象力,较少顾虑既定规则去设计。然而,西方人种和东方人种的想象力之间存在明显的差异,即使都在自由状态下,两者依然存在差异。西方人,或称哥特人,喜欢表现事实,东方人(阿拉伯人、波斯人和中国人)喜欢表现色彩和形式的和谐。每一种智力上的倾向都因其固有特征,出现形式的滥用问题。我经常谈论这些问题,在这里必须再次简要地解释一下;“自然主义”被部分地理解为是含有某些贬损之意的术语,而关于艺术和自然之间真正关系的讨论在今天欧洲的所有艺术学派中都显得如此之混乱,以至于在这些谬误之中,不能清楚地阐述出任何一个完整的真理,除非与其发生真正的联系。读者要是能容忍我继续进入关于该主题的分析,整体性的指导才有可能真正展开。

首先,我要说的是,哥特工匠这一群体是有能力结合事实与设计的关键,但是哥特式建筑中存在着更特别的东西,那就是属于他们自己的部分——真实性。哥特工匠的艺术创造力或调度适应上的能力,并不比罗马建筑和拜占庭建筑的建造者更强,但是哥特工匠却从他们那里学到了设计的原则,并从他们那里获得了可以效仿的典范。除了学习拜占庭建筑的装饰和丰富的想象力之外,哥特式建筑还获得了一种在南方从未有过的对于事实的热爱。希腊人和罗马人都在装饰中使用传统形式的叶子,把它们转变成一种根本不再是叶子的形状,打结扭曲成奇怪的蓓蕾或团簇,从没有生命的杆上而不是茎上生长出来。哥特工匠接受了这些类型。首先,作为理所应当的东西被接受,就像我们学习任何二手知识一样,但是,他未停留于此。他认为这些卷叶缺少真实性,缺少知识,也缺少活力。于是他开始做他想做的事,他更喜欢真正的树叶。小心翼翼地,一点一点地,他就这样把更多的、真实的自然投入作品中,直到最后一切都是真实的了,但仍然保留了最初精妙设计形式的珍贵特征。

哥特工匠不仅仅是通过外部可见的事物来表现现实的世界,他也非常坚持地发挥想象力。也就是说,当罗马人和拜占庭人使用象征手法表现精神的时候,哥特人已经将其推向了辉煌灿烂的极致。比如说,在托切罗岛(罗马式)的镶嵌精工作品中,炼狱之火被描绘为红色的溪流。这一溪流纵向条状排布,像一缕缕丝带从基督的宝座下蔓延开来,逐渐膨胀扩张,包围邪恶的一切。我们要是被告知其象征意味,便会明白这一表现方式的深意。但是,哥特工匠的艺术作品不需要这般额外的语言说明才能被人理解,因为作品在没有被人解释的情况下就已经直接呈现了意义本身。工匠会将炼狱之火直接设计为真实的火的形状。在鲁昂的圣马克卢教堂的门廊里,工匠雕刻的火焰形象从冥府的大门中迸发出来,在壁龛的空隙中闪烁着石制的火舌,栩栩如生,仿佛教堂真的着火了。这是一个颇为极端的例子,但更能说明两个艺术流派在气质和精神上的截然不同,哥特式建筑在此影响下也极为热爱真实。

其次,如果把艺术创造者分为纯粹主义者、自然主义者和感觉主义者,那么哥特式建筑属于自然主义者的作品。这种艺术的气质必然导致对真理的极度热爱,超越审美本身,以各种基于真实的描绘为乐,力求表现人类面貌和肢体的一切特征,就像表现树叶的复杂多样和树枝的粗糙质感一样。在前述哥特式建筑的第一个特征“粗粝”里,可以看到同样的基督教式的谦逊精神。工匠承认作品瑕疵的谦虚态度,使得这位自然主义者的肖像由于承认自身的不完美而变得更加现实和丰盈。希腊雕塑家既不愿意承认自己的软弱,也不愿意承认所描绘对象的形式缺陷。基督教工匠却坚信,所有的一切事物都有自身的价值,因此坦承自己的两种状态,既不试图掩饰自己粗糙的做工,也不掩饰表达主题上的粗糙。然而,这种坦诚在很大程度上与宗教更深层次的情感融合在一起,尤其是慈爱之情。于是在最为卓越的哥特雕塑中,存在那一种追求纯正的意图。结果,它通常达到了尊严的形式和表现的细腻,又从来不会失去所肖之物的真实性。他们从不把国王神化,也不把圣徒描绘为天使,而是把国王的尊严和圣徒的神性充分地加以展示,即便混合了某些错误的细节。在很大程度上,哥特式建筑包含的其实是一种如同圣经历史本身一样不动情的记录态度,它以始终如一的稳定性,记录下所有人的美德和错误,邀请读者形成自己的判断,而非盲目地按照历史学家的指示去做。这种真实感是由哥特雕塑家对细节和整体的追求,以及对所有对象一视同仁地描绘才获得的。他们避免把自己的艺术局限于圣徒和国王的肖像,引入我们最熟悉的场景和最简单的主题。哥特雕塑家借用日常生活中最常见的事件,以生动和奇异的方式来填充圣经历史的巨大布景,充分利用每一个机会,将熟悉的事物或作为一个符号或作为一个场景进行处理。在哥特工匠眼中,所有熟悉的日常事物都是可以被引入作品加以表现的。因此,哥特雕塑和绘画中,不仅充满了最伟大人物的珍贵肖像,而且记录了哥特式建筑繁荣时期的家庭生活和世俗艺术。

然而,哥特工匠的自然主义有一种特殊表现的方向,这一方向比自然主义本身更能揭示流派本身的特点。我的意思是指他们对植物形态的喜爱。在描绘日常生活的时候,埃及和尼尼维特建筑的雕塑与哥特式建筑的雕塑一样繁多。从举国欢庆的场面到人们庆祝战斗胜利,再到最为琐碎的家庭生活和娱乐场景,工匠都以如表达戏剧熙攘场面般的强烈兴趣,将雕塑塞满花岗岩的所有空白之处。早期的伦巴第和罗马雕塑同样大量表现了战争和角逐的场面。但是这些场景中的植物只是以一种附属物出现,描绘芦苇来标记河道,描绘树木来标记野兽的隐蔽处或敌人的伏击位置,他们对植物的形式并没有特别的兴趣,也不足以使植物本身成为精确描绘的独立对象。同样,在那些完全遵循设计艺术规则的国家中,植物的形式也是极为贫乏和概略性的,它们真正的复杂性和旺盛的生命力既未被欣赏,也未被表达。但是,对于哥特工匠而言,一片活的树叶成了承载强烈情感的母题。哥特工匠尽力用与设计手法和材料性质相一致的精准度来呈现其特征,在他无与伦比的热情之中,描绘完一片,又描绘下一片。

哥特式建筑存在着一种特殊的意义,比过往建筑学展现出更高层级的文明和更典雅的气质。野蛮和热爱变化是哥特式建筑的首要元素,也是所有强健风格共同具有的特征。但还有一种更为柔和敏感的元素与它们混合在一起,这是哥特式建筑本身所特有的。在对人类形体的处理中,即使无情地暴露了哥特式建筑的粗糙和无知,其缺陷仍然没有大到阻止他们对路边野草的成功描摹。对于变化的热爱,随着猎人的仓皇和战士的愤怒,变得病态和狂热,而当哥特工匠注视卷叶的蜿蜒和花朵的含苞待放时,心灵立刻得到了抚慰和平静。这还不是全部,精神兴趣的新方向标志着生活方式和习惯上的变化。那些以角逐为核心,以战斗为目标,以宴饮为乐趣的国家,不会注意到树叶和花朵的形状。木头在他们眼中,除了象征着可以制造最坚硬的矛、最结实的屋顶、或者用于燃起熊熊火焰之外,并不意味着它们身后那片森林里大树本身的形状。对植物优雅感和外在特征的深情观察是一个更加宁静和温和的精神标志,这一点确凿无疑。哥特式建筑引领的精神因大地的回馈吸收了营养,并因大地之壮丽而获得精神上的愉悦。设计的特征体现在细致的物种区分上,组织方式细腻而又丰富,这里包含的历史是源于乡村生活和深思熟虑的历史,受传统的追求柔和感的影响,致力于微妙的考察。工匠手中凿子的每一道笔触都勾画出花瓣的轮廓或描绘出树枝生长的形态,这预示着整个自然科学的发展,医学和文艺复兴带来的进步,以及真正的国民智慧和国家和平原则的建立。

哥特式本质的第四点是“怪诞”。不过直到我们有机会谈到文艺复兴其中一个流派带来的病态影响时,我才能比较好地定义这一点。在这里深究它是不太必要的,因为每个熟悉哥特式建筑的读者都会理解我的意思。读者会毫不犹豫地承认这一点,同时,喜欢怪异幻想和崇高形象亦几乎是哥特式建筑的普遍天性。

哥特式本质的第五点是“坚硬羁直”,关于这一特点,我必须努力而仔细地定义,因为无论是以我曾经用过的词,还是以我能想到的任何其他词,都不能特别准确地表达出它的意思。我的意思是,这一特点不仅仅意味着稳定,而且还是一种生气勃勃的羁直,这种奇特的能量赋予行动一种紧张感,赋予顽抗一种坚硬感,因此哥特式建筑才会出现猛烈的闪电劈裂和粗壮的橡树枝折角,而不是弯曲的图形,这种相似的能量冲撞在长矛的颤动和冰柱的闪烁中同样可见。

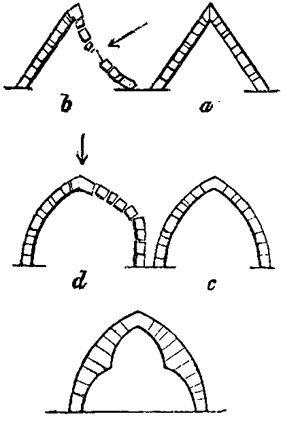

我曾提及这种能量被凝固于某些形式,但对此还须仔细地予以考虑,因为它在整个哥特式建筑的结构和装饰中都有体现。埃及和希腊的建筑,在很大程度上依靠自身的重量和体积来体现自身的能量,一块石头被动地压在另一块石头上形成支撑体。但在哥特式建筑的拱券和窗花格中,出现了一种类似于四肢骨骼或树状纤维的挺直状态,荷载从一个部分到另一个部分的传递,细腻的表达贯穿于建筑的每一条可见的线条。希腊和埃及的情况很相似,其装饰要么仅仅是某种限于表面的雕刻,仿佛墙面刻上了封印,要么装饰线条流畅、轻盈而华丽。在这两种情况下,装饰本身都不存在对力量的表达。但是,哥特式建筑的装饰则有显著的不同,冷若冰霜之坚韧,在高处凝结成尖顶,时而向天空高耸变成鬼怪,时而如植物发芽开出了花朵,时而扭劼成交错的树枝,时而多刺招展着迎风矗立,时而卷曲成各种形式的缤纷。但是,即使是在它最为优雅的某个时刻,也不曾有一瞬间倦怠,哥特式建筑总是在急速地变化着,形同巫幻。

赋予建筑作品以性格的哥特工匠的感情和习惯,恐怕比任何其他雕塑都要复杂和多样。首先,这些工匠有艰苦高效劳作的习惯。北方部落的工业在寒冷的气候中加速发展,他们所做的一切都表现出强烈的能量,与南方部族的慵懒相反,尽管这种慵懒之后也存有燃烧的热情,正如同岩浆也以慵懒的方式流动。其次,他们还有一种试图在寒冷的自然迹象中寻找乐趣的习惯,我相信在阿尔卑斯山以南国家的居民中不会存在这种习惯,寒冷对他们来说是一种不可饶恕的邪恶,他们要缩短忍受的过程并迅速忘却这种悲惨体验。但是北方漫长的冬天迫使哥特人(我指的是英国人、法国人、丹麦人或德国人)为了依然追求幸福的生活,无论在恶劣的天气和晴朗的日子里都要寻找到能够产生幸福感的源泉,无论在光秃秃的森林还是阴凉的树阴下都要想法子自得其乐。这就是我们需要全心全意做的事。我们在圣诞节的篝火旁和在夏日的阳光下的满足感几乎相同,在冬天的冰原上以及春天的草地上一样能获得生机和力量。因此,即使寒冷导致某些植物坚硬僵化,我们的感情也不该受到任何不利或痛苦的影响。我们不能像南方的雕塑家那样,只寻求表达在所有柔情蜜意滋养之下叶子的柔软,用温暖的和风和闪耀的光芒表现繁茂的景象,我们需要在描绘植物的乖戾、倔强和阴郁的生机中找到快乐,这些植物可从未领略过大自然的善意。反之,一季又一季,它们不断被风霜逼压着,那些最为美丽的嫩芽被雪掩埋了,最为粗壮的枝条则被暴风雨削断了。

有许许多多微妙的情感,在某些主题被引入哥特式建筑的时候融合了进来。让我们进一步看看其影响,由于需要使用粗糙材料,迫使哥特工匠寻求充满活力的表现,而不追求纹理的精致或形式的精确。对于北方和南方艺术理念的差异,我们有很多较为直接的解释,但是,有一些间接的解释倾向于从理解哥特人的心灵出发,尽管心灵的特征对设计的影响并不那么直接。意志坚强,性格独立,目标明确,对过度控制的不耐烦,把个人主动性凌驾于权威之上的普遍偏好,以及行动力超越于命运之上的诸多倾向,都或多或少地可以在哥特式建筑凌厉的线条、大胆独立的北方装饰里展现出来,在北方部落中,这种倾向自始至终都反对懒惰与顺从,在南方部落中,思想顺从于传统,目的屈从于命运。而在南方装饰处理上常见的柔和波涛和河岸题材,也能体会到与哥特式建筑相反的感觉。这种装饰逐渐失去其独立性,并融入它所依附的体块表面。在常见的装饰表达和体块布置上,让人感受到一种屈从于宿命,放弃抗争和倦怠的静谧。

在最后,恐怕组成哥特式建筑这一高贵风格的要素里,最不重要的一点就是“重复冗余”,即由不计其数的劳作带来的财富。的确,在哥特式建筑的鼎盛时期,大部分建筑上都无法追踪到这一点,建筑的艺术效果几乎完全取决于设计本身的单纯和比例上的优雅,然而,最富有性格的建筑其艺术效果的达成往往取决于装饰的累积,许多风格也正是依靠这一方式形成了自身的影响力。虽然,通过对哥特式这一流派的仔细研究,有可能产生一种品味,这种品味思考得当的完美线条,而不是将整个立面覆盖上装饰纹样。问题似乎是,建筑只满足这样一种品味,也未见得便是最优秀的建筑。正如我们所看到的,关于哥特式建筑的第一点就是,它既要包容最粗鲁的人,也要吸引最优雅的人,作品的丰富性正如其矛盾的表现方式,持续诉说着谦卑。没有什么建筑比简洁的建筑更高傲,除了使用若干清晰有力的线条之外,拒绝正视眼睛要去“看”的需要。这意味着,它很少顾及人们的需要,却暗示人们它提供的已有一切都是完美的。这种特征相当复杂,具有迷惑性,却不屑于考虑是否中断了我们的观察,也无意于让人获得愉悦。与此对立的是,谦逊是哥特式建筑的生命力所在,这种谦逊不仅表现在承认不完美,也表现在允许装饰的重复冗余。工匠的不足常常同时表现在其作品的丰富性和粗糙性上。如果我们接纳每一双手的劳动和每一颗心的情感,我们就必须允许多余的东西,重复冗余将掩盖不足和失败,并且赢得那些疏忽于此之人的注意。在哥特工匠的心中,还有更高尚的志趣,它与热爱堆积装饰的喜好混合在一起:这是一种高昂向上的热情,即使人类枉费心机永远不能达到最终理想;这也是一种无私的牺牲,宁愿把没有结果的劳动呈递在祭坛之前,也不愿闲坐于集市上无所事事;最后,这也是一种对丰富物质世界的深切同情,这种感情正如我们所努力定义的,产生于自然主义。雕塑家在树叶中寻找喜爱的形式,他深刻地感觉到复杂不能以失去优雅为代价,丰富也不能以失去宁静为代价。他花在研究自然和劳作上的每一寸光阴,都使他更强烈地感到,即使是人类最为精美之物,相对于自然而言依然显得贫瘠。其实这也并不奇怪,当人看到大自然完美精巧的作品大量涌现,包含无穷尽的新颖构思,他应该会认为,自己真的毫无必要在大自然面前隐藏其工艺的粗糙。在那里,他看到整个宇宙具有一种无可挑剔的美,尽情展现在错综延伸的田野和树木繁茂的山峰之上,无边无际,他得到治愈了。于是他以毫不能称作完美的劳作,出于居住或纪念的需要,在一块石头上堆砌另一块石头。在他的使命完成之前,他的生命已经缓缓逝去了,但是新的一代人以不懈的热情继承这一伟业,使得大教堂的正面最终布满窗花格,如同丛林中的岩石,也如同春天的牧草,一派美丽的自然景象。

我相信,我们已经得出了构成哥特式建筑内在精神的各种道德的抑或是想象的要素。接下来,需要定义它的外部形式。

哥特精神是由许多要素组成的,以个别建筑为实例,其包含的元素并不完整,外部形式还由许许多多次要的形式条件组成,在这些实例上,形式可能并未获得充分的发展。

因此,不能就形式去判断一座建筑是否是哥特式的,也不能就精神去判断一座建筑是否是哥特式的。只能说,一座建筑或多或少带有哥特式建筑的特点,其程度与它融入的哥特形式的数量成正比。

最近出现一种倾向,人们试图通过巧妙的努力将哥特式建筑的形式定义建立在拱屋顶的基础上,这是一种被动又徒劳的努力。因为世界上大量卓越的哥特式建筑的屋顶是木结构的,木结构屋顶与建筑墙壁主体结构的联系,并不比一顶帽子与它所保护的头部之间的联系更紧密。在这种情况下,哥特式建筑仅仅意味着空间的围合,如形成壁垒和墙壁,或形成花园和回廊围墙,根本没有我们通常理解中的那种拱屋顶。但是,每一个对建筑稍有涉猎的读者都知道一种流行的观点,其推断和定义来自于古老的传统。也就是说,在一根柱子到另一根柱子之间,如果使用平过梁,那就是希腊式的,如果使用圆拱,那就是诺曼式或罗马式的,如果使用尖拱,那就是哥特式的。

就其本身而言,这一旧观念完全正确,且永远不会被超越。在所有哥特式建筑中,最引人注目的外部特征就是尖拱,就像在罗马建筑中,最为突出的特征就是圆拱。即便欧洲所有大教堂的屋顶都被拆掉,这种区别依然明显。然而,如果我们仔细研究“屋顶”一词的真正潜力和含义,我们也许能够在关于哥特式建筑的新定义中,继续保留古老的传统思想,这也将逐步引出在建筑中真正使得屋顶成立的形式是什么。

在第一卷中,屋顶被分为两部分。一部分是屋顶,也就是在内部可以看到的骨架、拱顶或天花板,从内部可见。一部分是屋面,保护屋顶不受天气影响。在某些建筑中,两大部分被统一于整个系统中。但是,在大多数情况下,这两部分或多或少是相互独立的,在几乎所有的哥特式建筑中,这两者彼此有相当大的间隔。

如前所述,由于房间使用性质的要求,或受制于手头的材料,屋顶本身可能是平顶的、拱顶的或圆顶的,而在建筑物的墙体部位采用尖拱。但从哥特这个词各个方面包含的严格意义上看,单就屋顶而言,不管是石造屋顶还是木造屋顶,除非以尖拱为主要形式,它才是哥特式建筑。

首先,我要说的是,“哥特式建筑就是在屋顶部分使用尖拱顶的建筑”。这是我们定义的第一步。

其次,虽然建筑的屋顶可能有许多可取的形式,但在寒冷的国家里,暴露在雨雪侵袭之中的屋顶只有一种可取的形式,那就是三角屋顶,因为只有这种形式才能尽可能快地将雨雪排出去。雪会堆积于圆屋顶上,但不会堆积于三角屋顶之上。因此,就屋顶而言,三角屋顶于北方建筑是一个远比尖拱顶更为重要的特征,因为,这是一个完全出于必要性的样式,而尖拱顶通常是在延续另一种优雅的惯例。三角屋顶的形式出现于每一座住宅和每一座小屋的木构屋顶上,它们不使用拱屋顶,而建在多边形或圆形平面上的屋顶,实际上是塔楼和钟楼的起源,被称作哥特式建筑之物的演变都来自于如上的发展。因此,我们必须在定义中再增加另一条,也将是迄今为止最重要的一条:“哥特式建筑使用尖拱顶作为屋顶内部结构,屋面则使用三角屋顶”。

如果读者回顾一下前文,会发现我小心翼翼地扩展了屋顶的定义,相较于通常的理解,我的定义包括了更多的内容。屋顶是一处空间的覆盖物,其规模或窄或宽。就起到遮蔽作用这一本质而言,屋顶能覆盖的范围到底是两英尺宽还是十英尺宽,一点都不重要。即使在某一种情况下我们称之为拱,在另一种情况下我们称之为屋顶,都不涉及关键。真正需要考虑的是遮蔽本身的方式,而不是规模。我们称桥洞为拱,因为相对于从其下方穿过的河流而言,桥洞是狭窄的,但是,如果它建在地面上,并且出现在高于我们的头顶上方,就该称它为拱顶了,因为在这个时候,我们能感受到它的宽度。所以,形成区分屋顶和拱的真正关键是曲线本身的性质,而不是空间上的跨度。这一点对于哥特式建筑而言特别重要,因为,在绝大多数情况下,屋面的形式完全取决于屋顶内部结构。外壳以各种各样的斜度砌筑,肉眼很难从外部观察来直接确定其内部的结构形式,而所有外部特征却都是由内部骨架的曲线确定的。

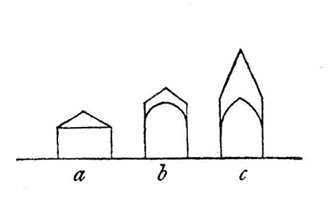

让我们接着考虑一下哥特式建筑的定义,小跨度的拱,窗花格,再加上大跨度的屋顶,可以得到一个近乎完美的定义。从我们所知的事实来看,优秀的哥特式建筑都会将基本要素以多种方式大规模、成组地发展,下方的尖拱用于承重,上方的山墙则形成保护。从大教堂庞大的灰色页岩屋顶,到下方尖拱的有机形式,到略微呈皇冠形状的尖顶,再到点缀在门廊的微型壁龛,共同显示着哥特式建筑规律性的总体法则。支撑和装饰的方式虽无限多样,但在所有优秀的哥特式建筑中,建筑的真正特征取决于尖拱上方的三角线(图19),这一线形可以无穷变化。图20代表这类处理手法的三个特征对应的例子:a. 维罗纳的坟墓(1328年);b. 阿比维尔的一个侧廊;c. 鲁昂大教堂西立面的一处最高点。我认为,这些作品都是15世纪早期的作品。纯粹的早期英国哥特式建筑和法国哥特式建筑的形式是众所周知的,不需赘述,对于选择这些罕见例子的理由,我会很快加以解释。

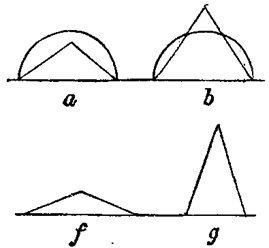

图19 哥特式建筑尖拱上方的三角线示意

图20 哥特式建筑尖拱及上方三角线的形式变化

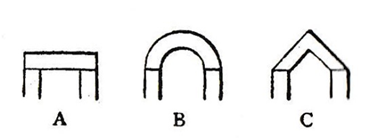

让我们试试看,能否用哥特式建筑的线条形成世界上其他优秀的建筑。正如本书第一卷所述,如果读者允许我提醒他们何为尖拱的本质,就能容易地进行如下尝试。哥特式建筑就其特征而言,可被称为“弯曲的三角梁架”,因为严格地说,“拱”并不能“变尖”,所谓的“尖拱”应该被认为是一种特殊的三角梁架,它的外缘构架是弯曲的,承受来自外部的压力。柱子之间只有三种连接方式,由图21中的A、B和C表示:A. 平过梁;B. 圆拱;C. 三角梁架。除了这三种方式之外,任何建筑师都不可能发明第四种。他们可以改变拱的曲度,弯曲三角梁架的外缘构架或打断曲线,但是也仅仅是就这三种基本形式进行调整而已。

图21 柱子之间三种基本的连接方式

世界上只存在三类优秀的建筑,未来也将不再增加,这三类建筑与其空间覆盖方式直接对应,且源于建筑的原始功能。这三类建筑以单纯而简洁的方式体现屋顶的搭接方式。根据建筑规模、装饰方式、民族特性的不同,这些建筑有许多有趣的变形。但各类变形最终可以回归到这三类建筑:A. 希腊式:平过梁建筑;B. 罗马式:圆拱(拱梁)建筑;C. 哥特式:三角梁架(人字梁)建筑。

如果以更广的视角来看,希腊式、罗马式、哥特式这三个名称并不准确,因为对应的建筑形式受到国别的限制。但就建筑本身而言,这种分类是合适的,因为这三个国家的建筑师将这三类建筑推向极致。现在可以简要地说明其演变。

A. 希腊式:平过梁建筑。这种建筑是三类建筑中最低级别的。从石造结构上看,其建造技术则属于粗糙的水平。这一类型中最简单的例子是巨石阵;最精美的例子是帕提农神庙;最高贵的类型是卡纳克神庙。

在埃及人手中,建筑是崇高的,在希腊人手中,建筑是纯洁的,在罗马人手中,建筑是华丽的,在文艺复兴建造者手中,建筑是娇弱的。

B. 罗马式:圆拱建筑。直到基督教时期,这种建筑才得以发展。建筑分为两个分支,东方式和西方式,或者称为拜占庭式和伦巴第式。随着时间的推移,分支互相之间有所影响,演变为阿拉伯哥特式和条顿哥特式建筑。这种建筑里最为完美的伦巴第式的例子,是比萨主教堂,拜占庭式的例子则是威尼斯圣马可大教堂。建筑的最高荣耀在于保持纯洁。在同样高贵的另一种建筑产生后,这种类型就消亡了。

C. 哥特式:三角梁架建筑。这种建筑是罗马风建筑的衍生,如同罗马风建筑一样,分为两个分支,西方式和东方式,或者纯净哥特式和阿拉伯哥特式。其中,后者被称为哥特式,是因为它有许多哥特形式要素,比如尖券、尖拱屋顶等,但是其精神内在是拜占庭式的,尤其是屋顶外部形式上。我们接下来会继续探讨这三类建筑的典型形式。

可以看出,迄今为止我们所陈述的区别,取决于从一根柱子到另一根柱子之间石料搭接的形式。也就是说,考察构成屋顶最为单纯的形态。通过研究这些形态与屋顶外部形式的关系,我们就能将建筑进行分类,找到其对应的完美形式。

在希腊建筑、西方罗马风建筑和西方哥特式建筑中,屋顶使用三角屋架的形式;在东方罗马风和东方哥特式建筑中,屋顶使用圆顶的形式。我尚未研究过后两类建筑的屋顶,因此无法以图示进行概括。但是前三类建筑,基本可以按照如图22来研究:a代表希腊建筑,b代表西方罗马风建筑,c代表西方哥特式或真正的哥特式建筑。

首先能观察到的是,希腊建筑的屋顶与构架组成山花,是雕塑装饰的重点部位,也是最引人注目的神庙特征。这些线条之间的关系,在希腊建筑和哥特式建筑中都十分重要。

图22 三角屋架对应的建筑形式示意

其次,读者一定能够观察出罗马风建筑的山墙和哥特式建筑的山墙在陡峭程度上的差异。这并非一项无关紧要的区别,也不是一项悬而未决的区别。罗马风建筑的山墙其坡度并不会变得更加陡峭,就在于它与哥特式建筑在本质上存有很大的差异。所有南方建筑的整体效果都依赖于平缓的不陡峭的山墙面,所有北方建筑的整体效果都依赖于极为陡峭的山墙面。在此,没有必要去详述,诸如意大利的村庄建筑或者高塔的平缓三角屋架,它们和北方的陡峭三角屋架之间存有什么区别,它们已经在比利时获得了最为令人称妙的发展。但是,依然有必要阐述哥特式山墙得以区别于罗马风山墙的基本原则,即哥特式山墙的顶部角都是锐角,罗马式山墙的顶部角都是钝角。或者,我在这里提供给读者一个简单实用的方法,我们可以任意绘制一个三角形如a或b代表山墙,按图23所示,并以其底线为直径画一个半圆。如果山墙的顶角高于半圆,如图b所示,那么它是哥特式山墙;如果山墙的顶角低于半圆,如图a所示,那么它是罗马风山墙。各组最具有代表性的形式正是那些明显更为陡峭或明显更为平缓的山墙。f可能是罗马风坡度的平均值,g可能是哥特式坡度的平均值。

图23 山墙顶角形式变化示意

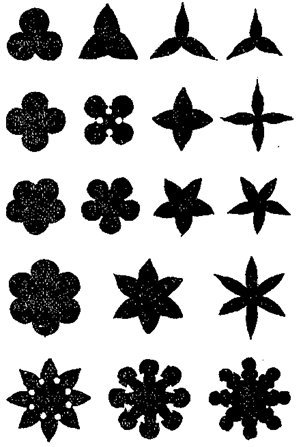

按照形式在主要线条上显示的特征,我们确定了哥特式建筑与世界上其他建筑的区别和联系。但是,仍然需要再把一个词添加到对哥特式建筑的定义中,关于装饰。装饰本身也是从建筑的具体建造中自然产生的。我们已经看到,哥特式建筑形式的首要条件是尖拱。因此,当哥特式建筑力求艺术之完美时,尖拱将以最为极致的方式建造。

如果读者回头看看第一卷,将发现我们对尖拱的石工主题有过详细讨论,并得出了结论。在所有可能的尖拱形式中(前提是一定重量的建造材料),如图24的e所示是一种最结实的形式。事实上,读者很快会发现,尖拱受力的薄弱点是侧翼,只要在侧翼增大厚度,就消除了尖拱被作用力压断的危险。或者,还可以更简单地说:假设如a所示的山墙以石头砌筑,如b所示,当拱在箭头处受到外部压力,就会发生向内塌陷。为了防止这种情况出现,我们可以把它设计成尖拱,如c所示,这样就不会向内塌陷,但如果改为从上方施加压力,它可能会如d所示向外崩坏。故而最终,我们选择如e所示进行建造,保证结构既不会外崩也不会内塌。

图24 尖拱受力情况示意

如上所示,我们获得了一种新的拱形,两边出现尖顶的突出部位,让心灵感到愉悦,因为这种形式表达了给定材料与质量下所能获得的最大支撑力和稳定性。但是,尖顶最初的发明,并不是通过推理过程产生的,也没有参考构造定律。它仅仅是卷叶装饰体系在拱上的特殊应用;适应卷叶形态的运用,本身也是哥特自然主义的主要特征。对卷叶装饰的热爱,就其强度而言,与哥特式建筑精神力量的发展是完全相称的:在南部哥特式建筑中,最受喜爱的是柔软形态的叶饰;在北方则代之以多刺的叶饰。如果我们拿起任何一本伟大哥特时代的北方泥金装饰手抄本,我们就会发现它的每一处叶饰都以金碧辉煌的多刺叶簇围绕而成。

因此,卷叶装饰体系无论是以简单的形态出现在例如尖拱的部位,还是以复杂的形态出现在例如窗花格的部位,都是源于对大自然树叶形态的热爱。这并不是说建造拱是为了模仿一片树叶,而是拱在被人建造的同时,融入了工匠在树叶中感受到的美。我们还可以观察出,以下两种意图之间差别很大。首先是关于大型哥特式建筑的拱和屋顶结构旨在模仿植物的想法,这一意图在事实面前是站不住脚的。另一种想法是,哥特工匠们认为,在复刻于小型装饰上的树叶里,存在着一种特殊的美,这种美来自于轮廓线中某些弯曲的特征,以及植物结构中某些细分和辐射的方法。在小规模的雕塑和弥撒绘画中,哥特工匠复制了树叶或荆棘本身的形态;在大规模作品里,哥特工匠从抽象的形态中获得灵感,在轮廓线上使用同样的曲率和同样的细分方法,同时顺应受力方向。哥特工匠从来没有在任何一个例子里,使用不规则轮廓的叶形来显示与结构的相似性,而是有意识地选择叶形,保持与结构形式完美而简单的呼应。正如我们所看到的,这样做也符合砖石工程的结构原则,在优秀的哥特式建筑的尖拱设计中,尖角总是单个出现(五叶形的拱顶设计是不够克制的,尽管在早期作品中显得非常可爱)。我们需要考虑建筑的产生背景,才能得出这些尖角是为了美观还是为了坚固而添加的。但是,我相信在中世纪建筑中,最初卷叶装饰的发明,肯定是出于对如画形式的热爱,而不是出于结构上的考虑。

然而,尖拱的结构优势很明显只在相对较小规模的拱上才能够展现。如果拱的尺寸很大,侧翼下的突起就会变得太笨重和不安全,悬垂的石头容易断裂,因此大跨的拱不能建造沉重的尖顶,而是改用砖石来加固,并且在必要位置加设窗花格(有时起到实际的支撑作用)。

我在《建筑的七盏明灯》中已经陈述了窗花格的本质,在此只需重申若干要点。窗花格始于窗洞和墙壁凿刻石工的进步,切割出整体看像星星,单独看像树叶的形式:叶形装饰被普遍运用于窗花格,其末端石刻出独立的叶子形态,并与一种严格的几何秩序,以及对称的感觉结合在一起,三叶、四叶或其他辐射状叶子的形态提供的愉悦与此相当。如图25所示为若干最为常见的形式,最优美的窗花格是将这些形式以组群的方式结合,外轮廓加设装饰线条。

图25 窗花格形式示意

因此,“叶状凿刻”这一术语是哥特式建筑使用简单的拱和窗花格就能达到完美状态的条件,也是该风格的基本特征。如果拱或门窗开洞不以叶状凿刻的窗花格为组构,那么没有一座哥特式建筑能够臻于卓越并形成性格。有时,支承拱的形式也是叶状的,上面的装饰由人物雕塑组成;有时,支承拱是普通形式的,上面的装饰却由叶状凿刻组成。总之,叶状元素必须在某处尽力展现,否则整个风格就是不够完善的。因此,我们对哥特式建筑的最终定义如下:“哥特式建筑是一种采用叶状凿刻进行组构的建筑,使用尖拱作为屋顶构架,三角形山墙构成屋面外部形状。”

我相信,现在我们对于哥特式建筑的内在精神和外在形式都有了足够准确的认识,但是,接下来的论述可能对一般读者更加有用,在结论中,我将界定若干简单而实用的规则,对若干哥特式建筑实例进行判别,并论证如果建筑并非哥特式,是否依然值得我们进行翔实的研究。

首先,观察建筑的山墙面是否为陡峭的三角屋顶,并大大高于墙身。如果不是,那就不是纯正的哥特式建筑,或者可能被改建过。

第二,观察一下建筑主要的窗洞和门洞上方是否有尖拱,尖拱上方是否有山墙。如果没有尖拱,那么这座建筑不是哥特式建筑,如果有尖拱,但是上方没有山墙,那么这座建筑不是纯正的哥特式建筑,或者至少不是一流的哥特式建筑。

如果建筑同时具备陡峭的屋顶、尖拱和山墙,可以肯定其属于哥特式盛期产物。

第三,看看拱是否为尖拱形式,或者开洞的地方是否以叶状凿刻。如果建筑满足了前两个条件,那么肯定会在某个地方出现叶状凿刻,但是,如果建筑不是到处都有叶状凿刻,那么没有叶状的部分可以认为是不完善的表现。除非它们是大型承重拱或成组的尖拱,通过自身的繁复性形成一种更深层的叶状组构,并通过雕塑和丰富的层次得以完善。例如,西敏寺东侧的上部窗户因缺乏叶状形式而显得极不完美。如果任何地方都没有叶状形式,那么这座建筑肯定不是哥特式建筑。

第四,如果这座建筑满足了前三个条件,再看看它的拱,无论是门窗开洞部位,还是小型装饰拱的部位,它的柱子是否是有柱础和柱头的真正的柱子。如果是的话,那么这座建筑无疑属于最为优秀的哥特风格。当然也许仍然是一种模仿,一种无力的复制,或者一种高贵风格的不佳实例,但因为满足了四个条件,所以是一流的哥特式建筑。

如果建筑开洞之处没有柱身和柱头,那么再观察一下,墙壁的开洞是否使用普通的开洞方式,是否边缘没有附加任何装饰线。如果是这样,这座建筑仍然是优秀的哥特式建筑,可能因为需要适应一些居住或军事用途被改造过。但是如果窗洞的边缘带有线脚,在拱两侧的柱子没有柱头,那么建筑为低劣风格的产物。

以上是确定建筑是否具有哥特式建筑良好品质的必要标准。接下来要进行的考察,则是为了分辨其是否为良好的建筑:一座建筑可能是非常不纯正的哥特式建筑,但却是非常高尚的建筑;或者说,它可能是非常纯正的哥特式建筑,但仅仅是一个复制品,可能是由一个没有天赋的建造者建造,那么这座建筑依然是非常低劣的建筑。

如果这座建筑属于任何一个伟大的建筑流派,对它的批评就变得复杂,需要尽可能地小心,就像一首乐曲,要给作品制定一个通用的规则是不可能的,但是如果不是如此,首先,看看建筑是不是由优秀的建造者建造的。如果它给人带来一种粗犷宏大的冷淡感受,混合着精致的温柔,似乎总是如广阔视野之中的标记,包含着某种可以看透人类自身行为的巨大力量,并对此流露出一种高傲感,假设建筑具有这种特征,它就已经非常优秀了。尽管欣赏起来颇有难度,也并不愉快,但它已经是值得敬畏的建筑了。如果建筑没有这一特征,但这座建筑处处都非常精确,具有一丝不苟的工艺,那么可以肯定地说,它要么属于最好的风格,要么属于最低劣的风格。这种风格的最好情况是,其精致的设计在人的不懈和专注下完成,就像乔托式的哥特式建筑风格;这种风格最糟糕的情况是,机械性取代了设计本身。一般而言,它更有可能是属于最差的风格,而不是最好的风格。总的来说,过于精确的工艺应当被认为是低劣的标志,如果一座建筑除了机械化的精确之外,没有什么值得注意的地方,那么这座建筑就该被不屑一顾。

其次,观察一下建筑是否不规则,各个有差异的部分是否为了适合不同的使用目的,正因为没有人注意这一效果是如何获得的,造成建筑误被认为是规则的。如果建筑的每一个部分总是准确地对称于另一个部分,那么它必定是一座糟糕的建筑。实际上,建筑越不规则,那么成为好建筑的机会就越大。以公爵宫为例,总体来看建筑似乎是严格对称的,但是有两扇窗户比其余的窗户低,如果读者再数一数大拱廊和小拱廊上的拱,会发现窗户不在中心,而是往右移动了一个拱宽的位置。然而,我们可以非常肯定地说,这座建筑是一座精良的建筑,除非是技艺精湛的建造者,否则就无法达到这样的水准。

第三,观察一下建筑的窗花格、柱头和其他装饰部位的设计是否极为丰富。如果并非如此,那么这一作品就是低劣的。

最后,观察者们还要仔细看看雕塑。在领会雕塑的内涵之前,必须确定其是否清晰可辨(如果是清晰的,那么它肯定值得品味)。在一座好的建筑上,雕塑摆放的位置和尺寸都是经过精心考虑的。在通常人眼观察建筑物的距离下,雕塑应该是完全清晰可见和赏心悦目的。为了做到这一点,最高视线处的雕像应该有十或十二英尺高,上面的装饰也该是尺度巨大的。随着高度的降低,雕塑的精细程度需要增加,直到落在建筑物的底部,这时候其精致程度相当于放置在国王房间橱柜上的物什。但是,观察者并不会感觉到雕塑巨大的尺度。他只会觉得能够清楚地看到所有雕塑,并轻松地辨认细部。

确定了这一点之后,观察者就可以自己研究了。从那时起,对建筑的批评将按照与本书完全相同的原则进行,即使面对最为优秀的建筑,读者能否感受到一座建筑的卓越之处并感到愉悦不仅必须依赖于知识、感觉,而且还依赖于读者的勤奋和毅力。

法国北部城市卡昂的圣索维尔教堂,精致的建筑图纸后来被用于描绘拉斯金的另一部名著《建筑七灯》(1849)中作为“生命能量”和哥特式建筑自然流动的例子,JohnRuskin,St Sauveur Caen 1848

[点击“阅读原文”可查看原文链接]

书籍信息:

书名:威尼斯之石

作者:[英]约翰·拉斯金

译者:潘玥

出版社:华中科技大学出版社

出版时间:2023年5月

ISBN:978-7-5680-9371-2

THE STONES OF VENICE

by John Ruskin

National Library Association New York Chicago Simplified Chinese translated copyright © 2023 by Huazhong University of Science & Technology Press Co., Ltd.