这位“先进的中国人”,如何改变了我们?

字号:T|T

2024-09-26 16:58 来源:三联生活周刊

我家里有一本《1640年英国革命史》,购于20世纪80年代,译者伍光建,译本完成于1936年。序言是伍光建的儿子写的,说伍光建19世纪80年代毕业于北洋水师学堂,“总教习严复颇为器重,派往英国格林威治皇家海军学院深造五年,兼修西方史学和文学”。我翻过这本书,对其流畅的译文印象很深,但伍光建和严复这两个名字显得很遥远。年龄会改变一个人对时间的感受,等我年过五十,遥远的人和事变得近了,两个“我”摞在一起,就是100年前,三个“我”摞在一起,就回到晚清了。

几年前,我看到严复译《天演论》的第一句——“赫胥黎独处一室之中,在英伦之南,背山而面野。槛外诸境,历历如在机下。乃悬想二千年前,当罗马大将恺彻(即恺撒)未到时,此间有何景物。”这句话真是漂亮的汉语,原文也是一句漂亮的英文——“It may be safely assumed that,two thousand years ago,before Caesar set foot in southern Britain,the whole country-side visible from the windows of the room in which I write,was in what is called ‘the state of nature’.”。接下来第二句——计惟有天造草昧,人功未施,其借征人境者,不过几处荒坟,散见坡陀起伏间。而灌木丛林,蒙茸山麓,未经删治如今者,则无疑也。古汉语词汇量极大,“草昧”和“蒙茸”需要查字典,但这两个词也能猜出大概意思。接下来是——“怒生之草,交加之藤,势如争长相雄,各据一抔壤土。夏与畏日争,冬与严霜争,四时之内,飘风怒吹,或西发西洋,或东起北海,旁午交扇,无时而息。上有鸟兽之践啄,下有蚁蝝之啮伤。憔悴孤虚,旋生旋灭。菀枯顷刻,莫可究详。是离离者亦各尽天能,以自存种族而已。”以我对古文非常有限的感知,这几句让我想起《庄子》。

严复翻译的《天演论》(视觉中国 供图)

各版本《天演论》的开头一段,只有文字上的个别差异。王佐良分析过这一段译文,“严复是把整段原文拆开,而照汉语习见的方式重新组句的;原文的复合长句在译文里变成了若干并列短句,主从关系不见了,读起来反而更加流畅。原文里的第一人称的‘I’成了译文里的第三人称‘赫胥黎’,也是值得注意的变化。为什么要这样变?很可能,是为了要使译文读起来更像中国古代的说部与史书,史书的开头往往是‘太史公曰,臣光曰’之类。”王佐良分析,原文是板着面孔开始的,“It may be safely assumed that”。译文则给读者一个戏剧性的场合,赫胥黎独处一室之中。严复为什么要把这样一本科学理论著作译得戏剧化?王佐良说,严复要把这本书译成一部有强烈的历史意识的著作,所以他会调动各种风格手段来增强读者的历史感。

假想一下,在甲午战争之后,在大清被日本打败割地赔款之后,在戊戌变法之后,在改革的希望之光破灭之后,一个留着辫子准备科举考试的学子,拿到了某个版本的《天演论》,他读古文的速度肯定比我们快得多,用不了几分钟,他就能读到第一章节的结尾,知道了两个概念,一个是物竞,一个是天择。他不知道这两个词的原文一个是struggle to existence,一个是selection,但能感知生存竞争和自然淘汰的残酷,他知道了英国有个达尔文,“夫物既争存矣,而天又从其争之后而择之,一争一择,而变化之事出矣”。他很快就能明白《天演论》的主旨,欧洲国家之所以侵略中国,是因为他们不断自强,美洲和澳洲的土著之所以衰亡,是因为他们浑浑噩噩。中国不要再妄自尊大,说什么“夷夏之辨”了,侵略中国的是“优者”,被侵略的中国是“劣者”,中国到了亡国灭种的危急时刻。

严复画像及其英文签名

几年后,这个学子准备更高一级的考试,他可能看到严复翻译的另一本书《原富》,亚当·斯密著,这本经济学著作读起来有点儿吃力,书上说:“人,自营之虫也,与自营之虫谋其所奉我者,是非有以成乎其私,固不可也。市于屠,酤于肆,籴乎高廪者之家,以资吾一飱之奉,非曰屠肆高仓廪者之仁有足恃也,恃是三者之各恤其私而已。”这是《国富论》中很漂亮的一段,现代版本的翻译是这样的:“给我那个我想要的,你也将拥有这个你想要的,这就是提议的含义。正是通过这种方式,我们彼此获得了我们所需要的那些好处中的绝大部分。我们不是从屠夫、酿酒师和面包师的仁慈中盼望着自己的饭食,而是从他们对自己利益的考虑中获得。我们不是让自己诉诸他们的仁慈,而是诉诸他们的自爱之心;我们绝不向他们提及自己的需要,而是谈及对他们的好处。”

这个学子也许会读新办的报纸,会在报纸上看到严复的文章,“夫所谓富强者,质而言之,不外利民云尔。然政欲利民,必自民各能自利始;民各能自利,又必自皆得自由始;欲听其皆得自由,尤必自其各能自治始;反是且乱。顾彼民之能自治而自由者,皆其力、其智、其德诚优者也。是以今日要政,统于三端:一曰鼓民力,二曰开民智,三曰新民德。”

我们假想中的这个读书人,当他看到“自由”这个词的时候会作何联想呢?他会想到《后汉书》中的那四个字“威福自由”?想到柳宗元的诗句,“春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由”?他会理解自由这个此后100多年还会被不断阐释的概念吗?他很可能在光绪二十八年也就是1902年读到《原富》,在1903年读到严复的另一本书《群己权界论》,这是约翰·穆勒《论自由》的中译本,或许他会读到另一个译本,马君武用浅显文言翻译的《自由原理》,他会接触到一个新鲜的概念,“有所谓多数之专制焉”,马君武很贴心地附上了原文,The Tyranny of the majority,“多数之专制者,党势盛则职权大也”。这个拖着辫子的读书人会由此对西学感兴趣吗?他会不会想到,两年后,大清宣布,沿袭1300年的科举取消了。

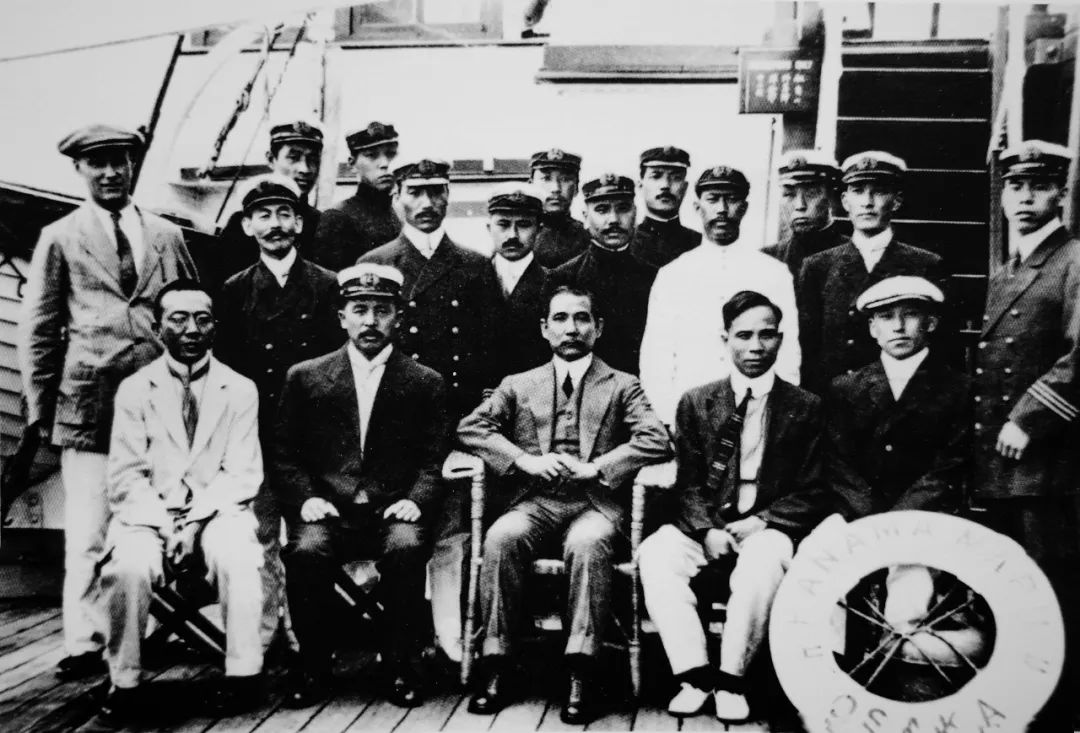

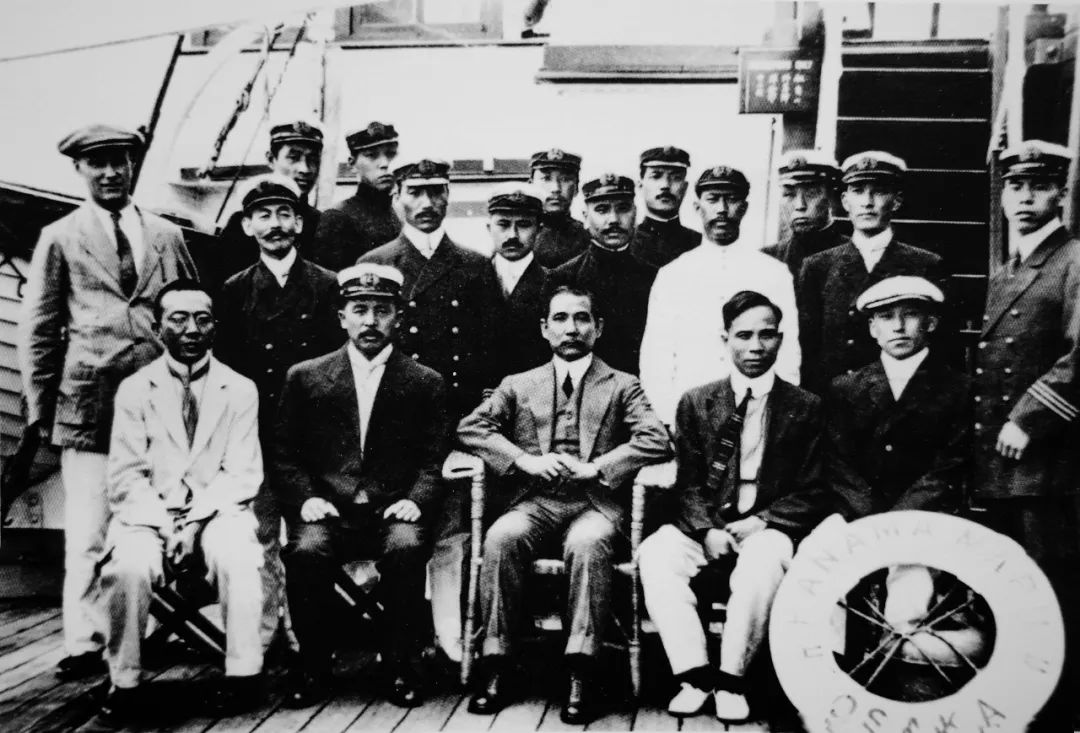

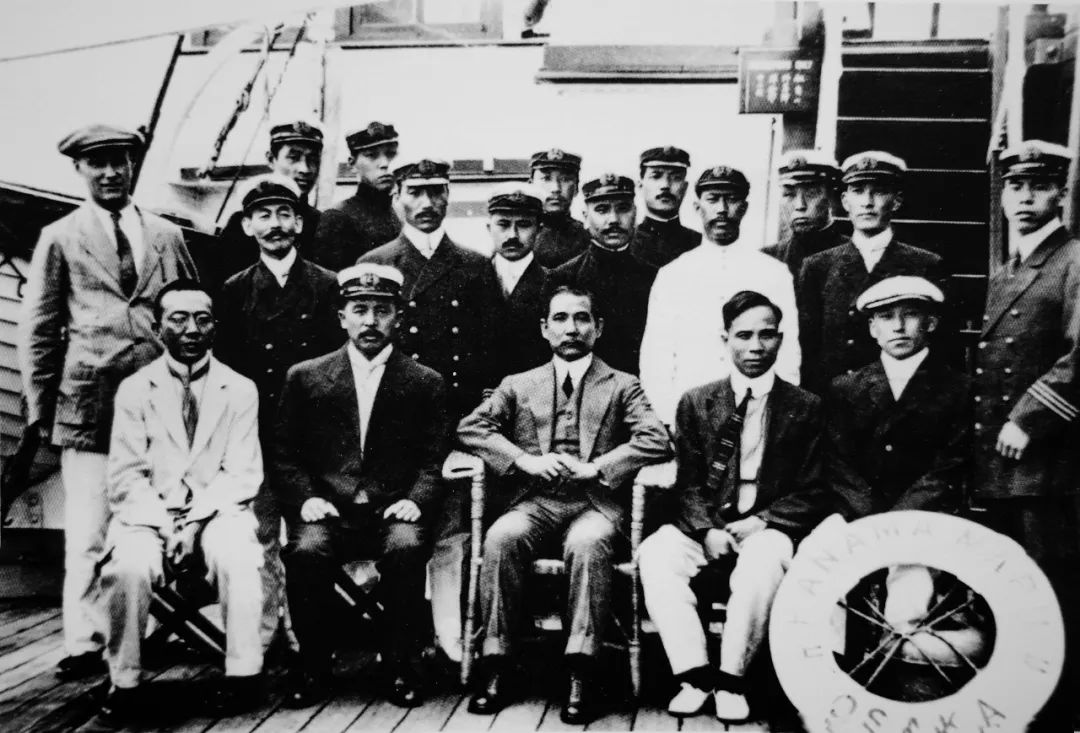

1913年6月18日,孙中山自上海抵达澳门,敦促陈炯明宣布广东独立讨袁。前排左一为马君武(视觉中国 供图)

马君武是在1900年开始翻译《论自由》的,翻完第一章就停了下来,后来他看到了这本书的法文译本和日语译本,1902年11月,他到了日本,住在东京上野的一栋小楼里,“北风已至,林木萧然,独居无事,复取穆勒书续译成之,十五日而毕”。马君武在《自由原理》的序言中说:“近日自由之新名词已渡入中国,而其原理未明,遂多有鳃鳃然虑其有流弊者。善阐自由之原理者,莫如此书,故急译行之。词取达义,不求工丽也。”

当年有一个年轻人邹容,读了这些书。他放弃科举之路,游学日本,他读了严复的《天演论》,喜欢梁启超的《时务报》,读过《自由原理》,读过《民约论》,也就是卢梭的《社会契约论》,读过《万法精神》,也就是孟德斯鸠《论法的精神》,严复译本的标题是《法意》。他从日本又回到上海,在1903年5月写了个小册子叫《革命军》,这本小册子后来被称为“中国近代的人权宣言”。开头第一句话是:“扫除数千年种种之专制政体,脱去数千年种种之奴隶性质”。邹容在书中说,“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也”。

如果那时候,我是个年轻的学生,很可能会为死在狱中的邹容而感热血沸腾。然而,人脑子里想什么,会决定他干什么吗?有革命观念,就会投身革命吗?社科院哲学所的傅正老师给我讲了一个比喻,“你把一张渔网丢到海里面,网随着洋流飘荡,人就好比是渔网中的一个个节点,被网线不断地拉扯。人的社会行为往往就是被一根根无形的社会网线不断拉扯的结果。人的行为不是由他的思想所决定的,而是由社会结构所决定的。我们常常讽刺许多人生活中唯唯诺诺,网上重拳出击,其实仔细想想,这不就是人的常态吗?”傅正说,晚清时,自由、平等这些新概念传进来了,但大多数老百姓还是相信人有贵贱之分,自认“劳心者治人,劳力者治于人”。

《觉醒年代》剧照

我不可能变成一个晚清的秀才,现在看《天演论》、看《群己权界论》,不过是欣赏一下美妙文词,然而这些文词依然会在心中激荡。一个晚清的年轻人,可能会去北洋水师学堂上学,可能会去京师大学堂,可能会去复旦公学或者安徽高等学堂,严复在这四所学校都担任过教职,年轻人会在学校里认真读书。

年轻人也许会做出另一种选择,留学日本,听章太炎讲座,或者追随康有为、梁启超,为新观念和新思潮激动。北京大学社会学系渠敬东教授说:“应该用近代诸子的眼光去打量这些人,就像看先秦诸子一样,严复、康有为、梁启超、章太炎、王国维,哪一个不是以他的学识,以他的情感,以他的使命担当,得以人生的最大实现。他们把儒道释和西学不断融合汇通,又把自己的性情和人生际遇投射其中。严复主持北洋水师学堂,做北大校长,后来参与筹安会,有出于其本心做的事,也有他被迫做的事,一个时代各方面的畸变产生了一个复杂的人生,他一生的历练、他一生起伏的幅度和张力,这都是学问,绝不是你在教室里念念书就能评价的。他们的境遇,他们思想的广度和深度,让他们有魅力。你最好把他们理解为中国的近代诸子,以这样的心态面对严复、康有为、梁启超这些人。”

我跟渠敬东老师是在清华大学边上一栋写字楼里见的面,那是个盛夏的上午,从全国各地来的游学团排队进入清华大学参观,在校门口照相,让我感到一种来自知识系统的压力。和渠敬东访谈完毕,我感到一阵轻松,从康梁严章中挑出一个喜欢的人,就像从先秦诸子里挑出庄子一样容易,康有为的言行有点儿怪异,梁启超写文章太浮夸,章太炎的学问指向古老的汉语,严复的学问指向英国。那个国家800多年前就有了《大宪章》,1580年就有了“良心自由liberty of conscience”这个词,1644年有了“公民自由civil liberty”这个词,1769年就有了“表达自由liberty of the press”这个词。

跟着严复读书,能用一种新的眼光打量世界,哪怕拿着他那本《英文汉诂》学英语,也会在序言中读到这样的句子,“中国自甲午一创于东邻,庚子再困于八国,海内憬然,始知旧学之必不足恃”。他说:“果为国粹,固将长存。西学不兴,其为存也隐;西学大兴,其为存也章。盖中学之真之发现与西学之新之输入,有比例为消长者焉。”

1878年严复参观巴黎世博会的留影和1908年写的题词《漫题二十六岁时照影》(视觉中国 供图)

对严复稍稍了解之后,一个疑问自然产生——为什么他的《天演论》影响巨大,而他译的《原富》《群己权界说》及《法意》没多大反响,难道我们要竞争要富强,而不要市场、自由和法治吗?史华慈试着回答这个疑问,他的《寻求富强:严复与西方》认为,在19世纪最后十年和20世纪最初十年成熟的中国知识分子,是“价值观念的真正变革者,西方新观念的载体”,在史华慈看来,对国家富强的追求,强调个人能力之提升,是严复思想的核心,但对自由主义的渴求与寻求国家富强的欲望之间有着内在的冲突。严复仅仅将自由与民主视为提升个人能量、促进国家富强的手段,这是“对自由主义价值观的歪曲”。难道严复没有理解约翰·穆勒的《论自由》吗?难道他不认为自由本身具有终极价值吗?台湾学者黄克武《自由的所以然》一书回答了这个问题,他仔细对照穆勒原文和严复译文,让读者看到严复遗漏了什么。

从《天演论》漂亮的第一段开始,问题变得越来越复杂,文本变得越来越丰富。我在阅读中度过北京漫长的夏天,有时沉浸在文言文中,想象严复在八国联军临近天津时如何遣词造句,躲避战乱。有时外出采访,请专家帮我厘清头脑中乱成一团的概念。有时我赞叹包含在契约与财产权中的个人自治观念,“风能进,雨能进,国王不能进”。这才是自由。有时我也赞同严复所说的:“特观吾国今处之形,则小己自由尚非所急,而所以祛异族之侵横,求有立于天地之间,斯真刻不容缓之事。故所急者乃国群自由。”有时我赞叹穆勒和洛克关于代议制政府和自由的论述,但清华大学人文与社会科学高等研究所的宋念申教授提醒我,19世纪的自由主义者,包括托克维尔和约翰·穆勒,都支持欧洲对非欧洲臣民的统治。穆勒说,专制是处理野蛮人的一种合法的政府模式,前提是要改善他们。这段阅读旅程,始于《天演论》开头一段的美妙文词,终于一堆枯燥的政治概念和《政治讲义》;始于一些我们何以至此的好奇,终于更多已成定局的接受。

插图 范薇