画框的修辞

几个世纪以来,艺术家们都了解一个恰当的画框在展示和加强作品上所具备的力量。然而在过去的60多年里,这股力量正在被逐渐遗忘,有待公众的重新认识。

我们所知的最早的艺术——洞穴壁画——根本没有边界、框架或分界线。然而,现代意义上的绘画创作几乎总是与某种形式的边界相关。这些边界/边框的存在是为了容纳图像、区分不同的场景以及帮助吸引观众的视线。例如,早在四千年前,埃及的古墓壁画就出现了明显受到装饰性边界限制的画面:这些边界容纳了画中的场景以及用于解释场景的象形文字——就像现代漫画书中的一个单页。

斯兰普特一世(Sirenput I)墓的壁画,约公元前1980-1920年

同样,希腊花瓶上的人物场景使用了越来越复杂的几何图案或风格化的自然主义装饰,这有助于创造和强调绘画场景的内部空间,并将其与现实世界相区分。在这个例子中,艺术家很娴熟地利用了边框,用两个战士的头盔突破了界限。

绘有阿基里斯和阿贾克斯的双耳瓶,约公元前525-520年

巴比伦战士队伍的雕塑浮雕,公元前486-466年

罗马帝国终结后,这些不同的功能汇集在一起,就造就了最早的木质边框。那时的公共艺术几乎完全是宗教性的,而宗教图像往往会被大量使用;它们会被到处移动,而且往往非常精致且尺寸相当大。正因为如此,边框获得了另一种功能——它变成了三维的,围绕着图像保护它。这种边框最早用于祭坛,用绘画对祭坛进行装饰及表达寓意。比如,在下图所示祭坛中,雏菊状花朵表达了基督的谦卑,圆形图案表达了上帝太阳般的力量。

Altar of Encamp(恩坎普祭坛),13世纪

随着时间的推移,祭坛顶部的装饰板逐渐向上延伸,呈现出教堂的轮廓,通过镀金和珠宝色为礼拜者展示了神圣教堂的画面。杜乔的《鲁切拉的圣母》完美展示了一个相对简单的画框可以用来做什么,除了保护祭坛装饰品的木板免于变形以外,还在画的周围为艺术家提供了可利用的额外空间。在这幅壁画中,杜乔在群青色的背景上用装饰板进行装饰,与圣母的长袍相呼应,表达了她身后那块布料的丰富性。

《鲁切拉的圣母》,1285年

但这些祭坛画框有一个有趣的现象,它们通常是由雕刻大师为客户制作,待画框制作完毕后然后再由艺术家进行主题的创作。这是当时公认的方法,它确立了这样一个事实:雕刻师(通常可能是著名的建筑师、室内设计师或家具制造商)在祭坛画的制作中与画家一样重要。

等到了十七、十八世纪,事情就变得有所不同。艺术家已经成为最重要的角色。客户一般会把购买画框的事交给艺术家,而艺术家则从他常用的雕刻师和镀金师那购买他想要的画框风格和装饰物。由于艺术家已经知道他的画会挂在什么样的室内以及想从画框中达到的效果,因此,经他挑选的画框通常会被客户认可。

乔治·罗姆尼,《玛格丽特·卡森》,1781年

画框设计在17世纪和18世纪的欧洲国家达到了高潮,很多为工匠大师手工雕刻而成。在那时,大多数画框都是水法贴金,给人一种纯净的色调。由于雕刻师和镀金师与艺术家、建筑师、橱柜制造商和其他设计师密切沟通,他们制作的画框适合当代室内装饰。而艺术家在制作画作时也知道它们将被如何呈现,这意味着他们可以利用时尚的画框风格来加强他们的构图。

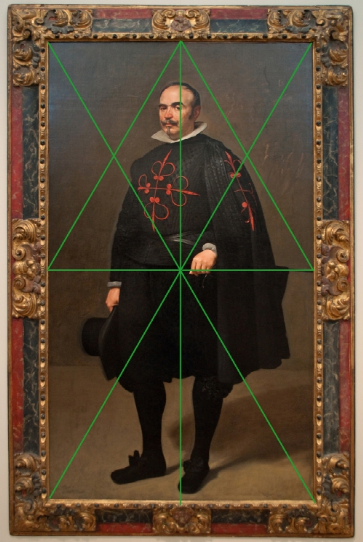

巴洛克风格的画框往往有大而有力的角饰;值得注意的是,许多巴洛克风格的画作都遵从这种无形的焦线,很少有歪斜或不对称的构图。例如,在迭戈·韦拉兹克斯的《唐·佩德罗·德·巴巴雷纳的肖像》中,巴巴雷纳的上半身位于顶部和侧面栏杆的中心位置形成的三角形中;握着剑柄的手被一个较小的三角形所强调;中心垂直线将他整齐地一分为二。画面从这些线条中获得了稳定性,观众的视线自然而然地被引导到佩德罗先生的眼睛和他的持剑手。

迭戈·韦拉兹克斯,《唐·佩德罗·德·巴巴雷纳的肖像》,大约1631-1633

随后,拿破仑战争和工业革命在18世纪末和19世纪初摧毁了大部分手工雕刻画框的市场。在战争时期,没有人买得起昂贵的物品;随着早期大规模生产方式的出现和中产阶级的涌现,到19世纪初,雕刻和镀金艺术品的尺寸已经减到以前的60%,艺术家和画框制造商之间那长达几个世纪的关系也变得浅薄。同时,画框设计的来源也变得更加有限,或多或少地局限于17世纪和18世纪的古董或复制品风格,这对许多绘画来说是非常不合适的。在那时,只要是镀金的、华丽的东西,就被认为是适合衬托早期大师和现代大师的。

到19世纪中期,艺术家们开始反抗这些商业化的、不恰当的装帧形式。在欧洲,有像维克多·奥塞尔这样的拿撒勒派和奥古斯特·库德这样的哥特式浪漫派;而在英国,先驱者是由福特·马多克斯·布朗和罗塞蒂领导的拉斐尔前派。

福特·马多克斯·布朗,《耶稣为彼得洗脚》,1852-1856年

拉斐尔前派遵循约翰·拉斯金的教导,拉斯金认为任何材料都不应该假装成它不是的东西——所以假装成木头是不可取的,在一层光滑的石膏上镀金也是不可取的。因此,拉斐尔前派的装饰品尽可能用木头雕刻,而金箔往往直接涂在有纹理的橡木上。

福特·马多克斯·布朗,《耶稣为彼得洗脚》,细节

装饰性和象征性的框架在19世纪的俄罗斯也很重要,从1840年代和1850年代开始发展。在这种情况下,客户或资助人是定制样式的重要促进者,但许多艺术家很快就参与到自我设计中。

瓦西里·普基列夫的画作《不平等的婚姻》是自传性的,描写了艺术家的情妇被迫与一个年龄更大的男人结婚。艺术家站在新娘身后,而制作画框的雕刻师则出现在新郎和新娘的头部之间。因为是普基列夫的朋友,雕刻师决定制作一个框架,用和画一样的讽刺力量来评论这个主题;所以他做了一个具有传统框架结构的设计,并在上面雕刻了枯萎的树枝,让树枝和新鲜盛开的花朵缠绕在一起。这给作品增加了一种优势,特别是对于19世纪痴迷于符号的观众来说。

瓦西里·普基列夫,《不平等的婚姻》,1862年

重新发现画框是整个艺术作品的一部分,画框能够解释画面,强调构图,或为外部世界提供一个装饰性的过渡,也使人们认识到,使用这些边框并没有规则束缚。艺术家们开始玩起了画框,让画作以各种方式挣脱画框的束缚。下面的“画框”是画的一部分,但设计成可以无缝地装入实际的画框。它使艺术家能够想象,绘画和物理世界之间的界限真的可能被刺穿,现实主义的化身可以摆脱19世纪批评家的指责。

佩雷·博雷尔·德尔·卡索,《逃避批评》,1874年

画框甚至可以被用来创造画面本身的轮廓。在达利的作品中,画好的背景在恋人的轮廓后面是连续的,画框实际上把构图引到了风景上;同时,它重新审视了文艺复兴时期画框作为另一个世界窗口的想法。

萨尔瓦多·达利,《迷惑的夫妇》,1936年

这种对画框想象力的复兴持续了大约100年,在第二次世界大战后再次衰退。但现在又有更多的艺术从业者开始看到真实世界和绘画世界之间的可能性;艺术家们正在开发现代版本的定制画框。例如,美国的“局外人”哥特式艺术家马克·雷登为他的画框绘制了非常复杂的设计,其中运用蜜蜂和蜂巢代替一些传统元素,并由经验丰富的雕刻师在泰国执行。

马克·雷登,《女王蜂》,2013年

霍利·莱恩比马克·雷登和他的泰国雕刻家更进一步,从零开始制作她自己的画框,有的是祭坛作品,有的是家具,有的是幻想的建筑。她在学生时代就发现了画框的潜力,因为看到它们可以用来评论画作,或者暗示与主题有关的想法。她从书本和实验中自学木工,现在制作画框的时间可能比绘画作品的时间更长。她谈到自己的作品时说,“我意识到,一个画框可以是很多东西;它可以体现附属的想法,它可以是一个环境,它可以是一个庇护所,它可以是一个信息背景,它可以与绘画对话,它可以像一个表达思想的身体,还有许多其他丰富的变化……”

霍利·莱恩,《内在》,2014

最后,这里有一个例子,能够说明合适的画框可以给一幅画带去不同的效果。伦敦国家美术馆有一件作品叫《一个数学家》,虽然艺术家不详,但这幅肖像画非常引人注目。在过去的一百多年里,它一直被放置在一个最不合适的环境中——放在一个法国路易十三至十四时期的鎏金木框架里,上面密密麻麻地雕刻着起伏的带状装饰和花枝图案,这对于这幅肖像画来说太过繁琐。镀金也使画中的空间趋于平缓,因为它与作品的整体色调形成了太大的反差。不幸的是,头部非常接近画布的顶部,而画布可能在某个时候被砍掉了,这就夸大了旧框架的幽闭效果。

《一个数学家》,约1600-1650

这幅肖像后来被转移到一个正确时期的意大利反面画框中。黑色和金色的表面处理在美学上更加合适,顶部的模子和大的凹槽金饰使构图更加开阔。这幅肖像现在显得更加活泼和有活力,更有深度感。除了对画作本身的个别影响外,它也与周围的画作更加契合,让悬挂它的17世纪意大利房间有一个更连贯和令人满意的观感。

《一个数学家》,约1600-1650