暑热如焚——渝城烈夏感知录

作为全国知名旅游目的地,山城虽已过立秋,暑热依旧难解。不少游客前来“避暑”,令人钦佩。古往今来,重庆之热,让各类人群都刻骨铭心。民国期间,重庆本土先贤杨世才在编辑《重庆指南》时,估计也曾多次被人问及重庆缘何如此热,所以还专门做了解答,“重庆东有夔巫等峡,北有秦岭,皆崇山绝岩,高插天际。两山原为一脉,绵亘千余里,隔断北方寒气”“重庆居巴山之麓,长江之滨,南岸涂山逼耸,北受嘉陵灌溉,炎热之气,重重封领,无从发泄”“城中人口众多,房屋过密,一日三餐,以炭炊,终日炭烟笼罩,可使热度增高”。[1]今从古人诗文,近人游记,西人随笔等文献中,辑录几段关于重庆酷暑的文字,且忆“火炉”的别样滋味,共同感受巴渝地区的烈夏炎暑。

诗文难绘渝州热

重庆之热,古已有之。对于今重庆辖区酷暑天气的诗文描述,更早见于三峡地区。唐大历元年(766年),杜甫寓居夔州(今重庆市奉节县),曾为此地的夏天写过五律《热三首》,其中几句:“炎赫衣流汗,低垂气不苏”“峡中都是火,江上只空雷”“欻翕炎蒸景,飘摇征戍人”。既写酷暑,也写时事,是杜甫诗文一贯的风格。从第三句,可以看出,杜从热不能耐的夏天而慨及征夫也。“峡中都是火”一句该是出自无风的日子,炎炎夏日,峡中若无风,阳光之热气、江水蒸腾之气,必定交融出另一种火热。

南宋孝宗乾道六年(1170年),诗人陆游任夔州通判,自家乡越州山阴(今浙江绍兴)千里赴蜀,写下了著名的《入蜀记》,其中一首《苦热》,把三峡一带的暑热描写得意境真切。

余威向晚犹堪畏,浴罢斜阳满野红。

其中“坐觉蒸炊釜甑中”是川东平行岭谷一带夏天的特色,感觉人在天地的蒸笼中,热得无处可逃。[2]

南宋另有李曾伯[3]曾过渝州,此时重庆已经得名,而李依旧用“渝州”一词,曾作《水调歌头·暑中得雨》,其中拿重庆和岭南作对比,“今岁渝州热,过似岭南州。火流石铄如磝,尤更炽于秋。竟日襟常沾汗,中夕箑无停手,几至欲焦头。世岂乏凉境,老向此山囚。赖苍灵,怜赤子,起龙湫。刹那顷耳,天瓢倾下足西畴。荡涤两间炎酷,苏醒一番柘槁,民瘼庶其瘳。清入诗脾里,一笑解吾忧。”在雨来之前,李曾伯感慨这里的夏天“竟日襟常沾汗”“几至欲焦头”,想必苦恼不已。

清人也有同感。乾隆年间,桂林人胡德琳[4]曾在简阳、什邡做官,其间某年夏天,这位生于更南方的广西人途经重庆,被这别样的“热”震慑,大汗淋漓之余,写下了《渝城苦热》一诗:

夜深风亦热,何处踏层冰。

字字句句间,全是昼夜不绝、难以忍受的苦热,尤其一句“夜深风亦热”,让本地人感同身受,或让外地人不得其解,渝城的热,就是如此,不分昼夜。

“下江人”难解酷暑

抗日战争全面爆发之后,大量“下江人”[5]来到重庆,水土迥异让他们多少有点不适应,除了“雾都”,或许最大的感受就是“火炉”了。

“上海汉口都是长江流域上比较暖和的地方;但重庆的气候,还要比较和暖些,冬季结冰这一回事,在重庆是没有的;至于降雪,更是稀见”“如果到重庆来避寒,也许可以得到相当的满意,但要在这里度过夏季,却要得到相反的结果了”[6]。《旅渝向导》通过对比的方式,向外地人如此推介重庆的气候,语气很温和,估计作者对重庆的夏日还缺乏严肃的认知。

作家张恨水在重庆寓居八载,对山城的热体味深刻。“扬子江上,有三个半火炉,生平皆习居之。炉之一为汉口,二为重庆,三为南昌,其半个则南京也。兹仅言重庆,其他城于一半岛上,嘉陵扬子,夹于左右。江外有山,重重包裹,城内有坡,屋屋堆叠。故四塞无风,空气抑郁,骄阳肆虐,江水蒸发。此中夏日,暑犹可受,而闷塞不可当也。”

正如张恨水所言,热不可怕,闷更难受,张还忌惮这里的秋老虎。“立秋以后之炎暑,俗谓之秋老虎,生平足迹所经,但闻人言秋老虎十八个。然川地异是,增其数六,而曰二十四。愚初尚不解。既于此两度夏日,则知其言之果确。盖此地雨季,延及深夏,纵届盛暑,阴日居多。及秋高气爽,火伞高张,风雨不来,日甚一日。今岁中秋,即衣夏葛度过。”[7]

“日光照到地上的石头,如铁在火炉中取出来,热度反射出去,空气是有一百度多。”[8]高绍聪在其《陪都重庆素描》一文中,通过地面的石头的温度来反观重庆的酷暑。郭沫若借由重庆的热,升华出重庆人的直接干脆的精神,确如其言——这里的热,干脆利落。“我们诅咒重庆的炎热,重庆没有春天,雾季一过便是火热地狱。热,热,热,似乎超过了热带地方的热。头被热得发昏了,脑浆似乎都在沸腾。真的吗?真有那样厉害吗?为什么不曾听说有人热死?过细想起来,这重庆的大陆性的炎热,实在是热得干脆,一点都不讲价钱,说热就是热。这倒是反市侩主义的重庆精神,应该以百分之百的热诚来加以赞扬的。”[9]

散文家钱歌川或住在当时的重庆市区,对房屋之热,街道之热,描述得身临其境。“住的房子是相当考究的假洋房,朝向东南,除了早晨的一个短时间以外,太阳晒不到房子里来”“夏天还是一样的热不堪耐!寒暑表直到晚上八九点钟,还是停止在华氏一百度上,不肯降下来”“从窗口望出去,重庆之夏罩在一把高张的火伞之下,炎炎的烈焰,逼得你虽站在阴处,都要不停地淌汗。邻居的烟囱,不断地冒出烟来,挟在热风里,毫无阻拦地向你家里吹送,好像美国人在硫磺岛一带用以熏出洞中敌人的火焰投掷器一般,熏得你有时甚至宁愿跑到屋外的烈日中去。”

当他走到大街上去,看到的又是另外一种场景。“重庆市中简直看不到一棵树,所以即令到了夕阳西下,炎威已除,还是没有一点清凉之感。商店的人夏夜都睡在街旁的人行道上,因为房屋有如鳞次栉比,屋前屋后,绝无一块隙地,可以称作庭院的,他们家里既无院子,睡在室内,又实在热得难受,只好向外发展了。”[10]这种夏天夜晚睡在大街上的场景,直到20世纪90年代依旧可以看到。

外籍人士也惧火热山城

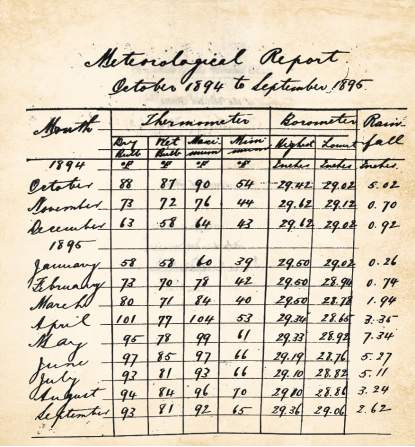

自1891年重庆开埠,很多外籍人士涌入重庆,他们观察细致,连天气也不放过,在美国政府解密的晚清中国档案[11]中,就有一份重庆天气数据。

1877年7月8日,英国外交官、探险家爱德华•科尔伯恩•巴伯[12]自重庆出发,考察华西地区,他显然不太扛热。“上路第一天,我原本打算在一个名叫白市驿的大型村庄休息过夜。但是当晚10点气温达到93华氏度,人头拥挤的客栈内部气温更是高达95华氏度。既然睡觉无望,我在晚上11点动身赶夜路。有人告诉我说前方六七英里有一座山头,我寄希望于山顶的温度能比山脚低上四五度。”[13]这注定是个无眠的夜晚,但是他不知道七月初的闷热,不过是重庆热的毛毛雨。

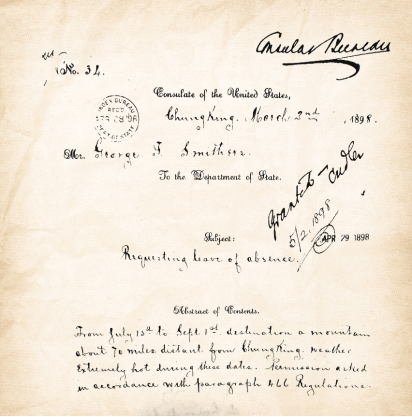

重庆的夏天,也让初来乍到的美国领事无法适应。1898年3月2日,曾被重庆温度“欺负”过的美国驻重庆领事馆领事石密特(Shmidt)从重庆给远在美国的助理国务卿威廉•鲁福斯•戴伊(William Rufus Day)——发去一封诚恳的信,希望申请批准7月1 日至9月1日可以移居到重庆城70英里开外的一座山上避暑。他充分考虑到了信件漂洋过海的时间,但是让他心灰意冷的是4个月后的7月2日,他收到了美国国务院的信件,信中否决了他的夏天暂离重庆避暑的申请。想必那个夏天,蛰伏于重庆母城五福宫一带美国大使馆中的石密特先生不是很开心。

美国领事石密特难耐重庆夏天的热,写了份申请避暑的信件。

1876年7月17日,日本的政治家、外交官竹添进一郎曾从成渝古道东大路踏入今重庆境内,“宿荣昌县。夜热如蒸”“被星而发,避热也,苦热,通夕不寐”[14]。早在7月中旬,重庆的天气已经热到这位日本人夜不能寐了。1906年,日本人山川早水在其《巴蜀》一书中,也描写了一点重庆的天气,“嘉州七月愁伏雨,渝州八月困残暑”。

抗日战争全面爆发之后,很多外籍人士来到重庆,英国作家罗伯特·佩恩(Robert Payne)在其《重庆日记》(Chungking Diary)中,以作家的独特视角,记下了1943年8月19日的夏日见闻。

“重庆最近几天,没有云且很热, 尘土飞扬的街道像火炉。”“我一直徘徊在城市的中心,四处都是无法拒绝的阳光。”作者很快从炎热的市中心走到江边,如此夏天,江里怎么会少了游泳的淘气孩子呢?“江里有男孩子们在洗澡,虽然江水像是浸在水里那黄布的颜色,黑色的小渡船像水甲虫一样在黄色的江面上游荡,在它们的上方是拱桥,又高又远,形如抛物线,我平躺在一块石头上,蜻蜓从江里飞出来,想到它们是从这条泥泞的小溪里出来的就觉得很奇怪。又有一些孩子来洗澡,从满是灰尘的破衣服里滑出来,他们立刻变得很勇敢,变成了神一样,在水中闪着黄色的光,额头上乌黑的乱蓬蓬的头发使他们看起来像是从中国的戏剧中走出来的,他们很出色认真地游泳,像追逐的小飞龙”“我半闭着眼睛,从我躺着的那块大岩石上看着他们,我能听到水声隆隆,孩子们的哭叫声。红色的蜻蜓在明亮的蓝天上呼呼地飞舞着,我能感觉到热气从天上往下在烧即将爆发一样。我没有看到孩子们所做的一切,但现在他们分成了两组,他们游到我认为江水很危险的地方,但在炎热和岩石的阴影下面,我没有移动,他们就在哪里。在黄色的江水上,孩子们的头、胳膊和屁股像两条白线”。[15]

这是一个敌机不曾干扰的下午,要不然作者也不会有如此闲情雅致,打望江边游泳的孩子。

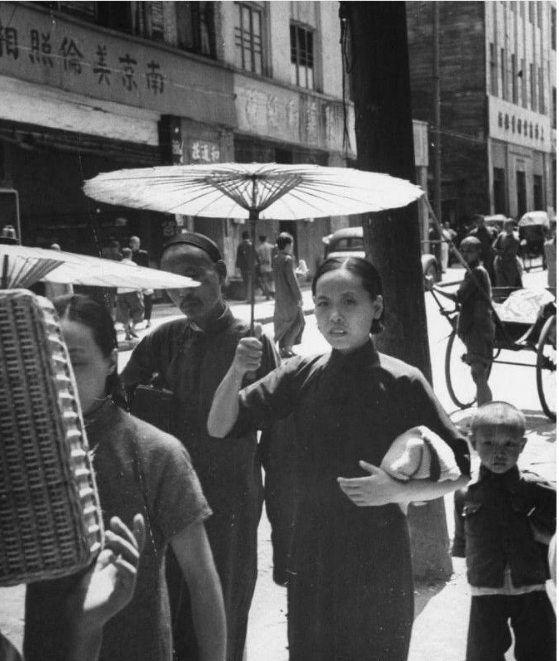

二战结束后的一段日子里,还未撤离重庆的飞虎队员们经常从白市驿的基地前往重庆城区游览,队员艾伦·拉森(H.Allen Larsen)就记录下了一张市民取水的场景,并标注为“湿热的天气使我们了解这座城市以及饱受日军不断空袭磨难的市民,这张照片展现市民排着长长的队伍,在等待领取极少量配给的用水”。[16]

在艾伦·拉森镜头下,重庆人民除了饱受战争之苦,还要忍受夏日“汲水难”之苦。

何以消烦暑

至于夏天的重庆,本地人也有自己的消暑策略,附近的几座大山都是夏日避暑的好去处,如南山、歌乐山和缙云山,这些山还有一些庙宇、溶洞之类的避暑消夏的凉快地。吴济生在《重庆见闻录》就曾介绍了重庆避暑的一些去处,只不过多是“富贵人家”才能有的待遇。“重庆附近,不少觅凉胜地,如南岸各风景处,有的是冬暖夏凉的山洞和台榭曲折、花木扶疏的别墅,都是富贵人家避暑的好所在,虽在流金灼石之际,仍可获得清凉世界。”[17]

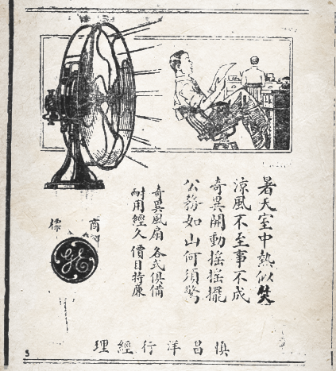

如今多数重庆城区家庭都有了空调,这不过近20年来的事情。1929年重庆建市,经过自来水、电厂等公用事业的推进,深居腹地的山城开始有了现代化气息。次年7、8月的报纸广告上,开始出现了电风扇的广告。广告语也是直白透顶,“暑天室中热似焚,凉风不至事不成,奇异开动摇摇摆,公务如山何需惊”,这批进入重庆销售的风扇是“奇异牌”,实际上美国通用电气的产品,由慎昌洋行经销,想必价格不菲,只有少数人家才能承受。最早的风扇是台式,三年之后,就开始出现了吊扇,经销商也变成了本土的电气商行。

1930年7月《重庆商务日报》中的台式风扇广告,后期有着色。

1932年7月《重庆商务日报》中的吊风扇广告,后期有着色。

清凉一夏,自然少不了大家喜闻乐见的汽水。1929年,远在东北吉林创业才两年的“三星汽水”来到了重庆,在戴家巷设立了分厂,并依托于全城的旅社、冰店作为销售网络,推广让人“立即使你身体清凉”的汽水。

1929年7月《重庆商务日报》中的三星汽水广告,后期有着色。

比汽水还时髦的消暑神器当是冰淇淋了,20世纪30年代重庆便有了青鸟冰厂,开始制作和销售冰淇淋,20世纪40年代的重庆各类杂志上,常见冰淇淋的广告。而以为曾寓居山城的美国大兵,在绘制重庆的手绘地图时,也突出了这一场景。

1940年代,一幅美国大兵绘制的重庆地图中,以漫画的形式描述了很多彼时重庆的生活场景,图中可见已经达到100华氏度的温度计,而一侧的心心咖啡厅,正在兜售冰淇淋。

这些时新的家用电器和消费品,为彼时重庆炎热带来了一丝凉意,而夏天还有一些其他的附属品,如蚊虫的叮咬、让孩子难以入眠的痱子等,同在1930年,重庆的药店和商场就开始出现“蚊香”“爽身粉”等时髦产品。

1930年7月《重庆商务日报》中的蚊香和爽身粉广告,后期有着色。

漫画,名为“热烈的重庆”(丰子恺)

既然重庆的热,无处可逃,也有少数人群直接享受之,著名画家丰子恺就有一幅漫画,名为“热烈的重庆”,图中两位男士穿着背心,摇着蒲扇,眉开眼笑地吃吃喝喝,正如画中的配文“大曲辣椒与赤日”,感觉如果是吃火锅,这样的场景就更有重庆夏天的热辣滋味了。

如是描述,彼时重庆之热,可见一斑。散文家钱歌川在其《夏重庆》一文中还坦言,“在重庆夏天最可怕的,还不是太阳,而是火灾。一日之内可以发生两次大火,一烧就是几百家。重庆的房屋,只求表面好看,四层楼的房子,全是竹片织成,很少用砖瓦,当然最易延烧。”今非昔比,如今的重庆城市发展迅速,空调早已普及,市政部门还开放了大量的防空洞供市民消夏,四周的群山,也是重庆人热衷的避暑胜地。然暑热盛时,山火之险时而发生,今借由此文,梳理重庆烈夏的见闻,更祈巴渝大地平安渡暑,早日吹来润泽山川的凉风。