[日]八木春生 | 广安冲相寺唐代摩崖造像(760年代之前)编年研究

引言

广安冲相寺摩崖造像龛位于四川省东部广安市广安区渠江北岸。根据《广安州志》卷37《寺观志11》(周克堃,1887),以及现在已经磨损,但碑文收录于《广安州新志》卷39《金石志6》的《大唐渠州始安县冲相寺七佛龛铭碑》可知,此处造像在隋开皇八年(588)由流江郡守袁君等人主持开凿,初唐时期赐额“冲相”,并成为定光古佛道场,此后便有许多信众在此刻碑供奉[1]。到目前为止对冲相寺进行过数次调查,2012年进行的全面调查明确了现存龛窟共58龛,造像共计261尊。在以定光岩为中心的区域,其左右两侧,以及狮子山绵延数百米的崖面上分布的龛窟中,第26龛有开皇□年(八年?)的铭文,第51龛有开元六年(718)的铭文,第43龛有永泰二年(766)及大历三年(768)的铭文。调查报告将此处造像分为三期,第一期为隋代至初唐时期(下限为高宗时期,即649—683),代表性造像龛为第9、11、16、23、26龛等共21龛;第二期为盛唐时期,包括第1、3、22、43、51龛等共15龛;第三期为中晚唐时期,包括第24、58龛等共8龛以及第21、55龛等6个舍利塔龛[2]。我们也能看出,广安冲相寺造像龛的第二期,与四川地区的巴中、广元、营山太蓬山等盛唐时期的摩崖造像龛存在一定的影响关系;第三期则与巴中西龛、通江白乳溪、苍溪阳岳寺、梓潼西岩寺等开凿于8世纪中期至9世纪的诸龛有关联[3]。我们知道,从740年左右开始,巴中南龛明显地受到来自四川以外地区的影响[4],但从隋代到中晚唐这段时期内,长期(即便是断续地)进行开龛造像的地区很少,因此,可以说广安冲相寺摩崖造像龛在四川地区是一个例外。广安市虽与重庆、南充市相对较近,并通过巴河与巴中相连,但与唐前期(618—755)就已经开凿多龛的广元市、绵阳市以及成都市等地却相距较远。

本文首先从冲相寺摩崖造像龛中,选择各期保存良好且特征突出的造像龛进行分析,明确各期龛内造像的特征。然后通过考察与四川其他地区造像的关系,对广安冲相寺摩崖造像进行定位,这是本文的主要目的。

一、被归入第一期的诸龛(第26龛、第9龛、第11龛、第42龛)

(一)第26龛

第26龛位于定光岩的最上方,外壁外侧刻有铭文,虽风化严重,但从调查报告的图片中可以识读出“定光佛并……”以及“……皇……十一月十八日……”这些文字。根据前面提到的《广安州新志》卷37的记载,调查报告认为该龛开凿年代在隋代开皇八年(588),主尊很可能为定光佛[5]。第26龛为双层龛,外龛为平顶龛,高242厘米,宽171厘米,深35厘米。内龛为圆拱龛,高241厘米,宽136厘米,深75厘米。主尊高184厘米[6],右手掌心向下,左手掌心向上,双臂张开,双脚分别落于方形平台上的两个小莲花座上,呈直立姿态(图1)。主尊的宝珠形头光,其最内层雕刻锯齿纹的形式,初唐时期就已在四川地区流行[7],如巴中西龛第18龛(630年代)、蒲江飞仙阁第60龛(689)等处皆能看到相似的例子。巴中西龛第18龛主尊头光锯齿纹周围,环绕着椭圆形与菱形纹。类似的形式还可以追溯到陕西省慈善寺第1窟(隋代)中。由此可知,这种形式应是源于西安(图2、图3)。

图 1 ˉ 第 26 龛主尊(符永利提供)

图 2 ˉ 巴中西龛第 18 龛主尊头光(笔者摄影)

图 3 ˉ 陕西省慈善寺第 1 窟主尊头光(笔者摄影)

第26龛主尊肉髻底部较宽且不高,与肉髻之下厚重的头发同样并未刻出发丝。脸形方圆,眼窝深陷,眼尾微微上扬,眼睛微睁,脸颊圆润饱满,口鼻与下巴残损。颈部有三道纹,溜肩且胸部圆润,未表现出明显的肌肉起伏。身着有袖内衣,内衣外披一层袈裟,其上以通肩式披挂另一层袈裟,胸口敞开,并将其末端挂在左臂之上。在腹前呈莲瓣状下垂的袈裟上,可以看到由同心圆状隆起线条构成的衣纹,垂下的袈裟末端刻有“卍”字样。由于袈裟之下露出的裳的两腿间的凹陷较浅,无法看出大腿的表现。披在有袖内衣上的内层袈裟,其袖口部分从最外层袈裟下露出,这种形式较为罕见。像第26龛主尊这样右手掌心向下、左手掌心朝上的姿势,通常会被解释为与“儒童本生图”受记的场景(右手掌心向下)以及自北魏起融合“儒童本生图”的阿育王施土的场景(左手掌心向上)有关[8]。广元地区的千佛崖也有几尊双手展开的立佛,如第214龛主尊,双手下垂,右手掌心向下,左手掌心向上;第485龛虽然主尊左手已残,但从手腕的角度来看,应该也为相同的姿势。但是这些造像很难被认定为“定光佛”。因此,将第26龛主尊视为定光佛还缺乏足够的依据。此外,广元地区这些形式的造像都是唐代(720年左右)的产物。第26龛的题记中,虽可辨识出“皇”字,但前一字难以识读为“开”字,且“皇”字与下一个字之间存有空隙,后一字也不是“八”字。因此,第26龛像是否为隋代的作品,还有待进一步考察。不过,即使将其视为初唐时期的佛造像,也无疑是早期的作品。

(二)第9龛

尖拱额龛楣内装饰的火焰纹、连珠纹、花卉唐草与化佛等纹样,以及菩萨像佩戴“X”形璎珞是第一期的共同特征。在四川地区,隋代、初唐时期,甚至到了盛唐时期都还能发现类似的例子[9]。阆中市石室观摩崖造像龛中,隋开皇十四、十五年(594、595)左右开凿的第1龛,其尖拱额龛楣上就开始出现火焰纹与连珠纹[10]。到了存有初唐贞观八年(634)铭的绵阳梓潼卧龙山第1龛,其附龛1-1、1-2龛楣也找到类似的表现。阆中石室观第1龛内浮雕芒果系双树。在广安冲相寺的诸龛中,被归入第一期的第9龛、11龛、16龛、34龛、37龛、39龛、40龛、41龛、42龛皆出现了同样的形式。虽然广安冲相寺摩崖造像中,大部分造像头部破损严重,但其中的第9龛造像保存状态相对较好。

第9龛为双层龛,外龛为平顶龛,高198厘米,宽142厘米,深24厘米。内龛为尖拱额龛,高140厘米,宽76厘米,深54厘米。龛内设基台,台上有仰莲座。在内龛,雕刻一坐佛二弟子像及左右侧壁的二菩萨像,内龛的左右外侧分别雕刻力士像。主尊像高78厘米。二力士像被认为脚踏类似狮子一样的瑞兽[11],但由于风化严重,其细节与姿态均难以辨认(图4)。内龛尖拱额龛楣正上方雕刻一团花纹,团花纹左右两侧被划分成多个方块,方块内部填充着椭圆形或方形,方块之间及沿着内龛的边缘刻有连珠纹,这与梓潼卧龙山第1龛的附龛1-1龛以及通江千佛崖第46龛的尖拱额龛的龛楣相似(尽管似乎没看到连珠纹)。虽然通江千佛崖第46龛没有铭文,但旁边有龙朔三年(663)铭的西方净土变龛,因此不难推测其年代应距663年不远。

图 4 ˉ 第 9 龛(笔者摄影)

主尊结跏趺坐于三层仰莲瓣台座上(花托上?),每一莲瓣中央都刻有连珠纹环绕的圆形装饰物(图4),这也见于梓潼卧龙山第1龛主尊的莲花座上。主尊呈细长莲瓣状的头光分为两层,内层椭圆形部分内排列着多个小方块,每个方块内有蚕豆状或圆形装饰(图5)。在内层的外缘及内缘,以及方块之间刻有连珠纹。主尊上身修长,溜肩且厚实,虽然平直无起伏,但胸膛圆润,这令人想起隋代的造像,如云门山石窟第1窟的主尊坐佛像(580年代末)。不过,双腿由于掩盖在袈裟下,很难看出双膝上翘的表现。仰莲座上能见到少量的刻线,这或许是用来表现悬裳座。不仅是主尊的头部,双手(双手或放在膝盖上?)也已残损。着衣样式虽不明确,但似乎是露出胸膛,将横向绕过腹前的袈裟末端搭于左臂上的形式。提到胸部高度的内衣,由两条肩带将其悬挂。这与药王山碑林陈列的开皇六年(586)袁神荫道教像相似。然而,第9龛主尊的内衣和袈裟之间还穿着一件有系带的衣服,而且系带看上去像是打了两个结,是比较罕见的形式。

图 5 ˉ 第 9 龛主尊(笔者摄影)

被认为是二弟子像的造像破损严重。左弟子像应是身穿半袖上衣,从袖口可以看到鳍袖,下面还穿着宽袖长袍(图5)。拱手藏于袖中,直立姿态。颈部有三道纹、胸前佩戴胸饰的这一造像与水宁寺千佛崖区的一个佛道合龛——第19龛(630年代)中的女真像相似。右弟子像,与身体相比头部显得较大,颈部同样表现三道纹,但双肩较窄,似乎身着通肩式袈裟。双手似捧物并置于腹前,但已经完全破损,所持之物无法确认。菩萨像也未保留其原貌,但背光与主尊类似,最外层装饰简单的火焰纹。右菩萨像与弟子像一样,颈部有三道纹,身着宽袖上衣,在此之上披挂左右交错的天衣,还有“X”形和垂至膝下的“U”形璎珞。璎珞的形式在隋代与初唐时期的西安造像中有一些类似的例子,但将其与宽袖上衣相结合的形式却不常见。此外,若主尊左侧为女真像,那么第9龛则可能是佛道合龛。

(三)第11龛

与第9龛形式相近的是第11龛。该龛为双层龛,外龛平顶,高220厘米,宽170厘米,深35厘米。内龛高176厘米,宽101厘米,深68厘米。内龛尖拱额龛内,雕一坐佛像二弟子像,左右侧壁雕刻二菩萨像,内龛左右外侧分别雕刻二力士像(图6)。从整体来看比第9龛保存状态更好。内龛尖拱额龛楣内雕刻有六个化佛小龛,小龛之间的缝隙处刻有从顶部向左右分开并穿梭其中的唐草纹,其纹样有时呈旋涡状。沿龛楣的内外缘处装饰有连珠纹。

图 6 ˉ 第 11 龛(笔者摄影)

主尊高79厘米,头部残,头后雕刻出三层莲瓣形头光,最外层为简单的火焰纹;中层被连珠纹划分成多个小方块,方块内填充方形、椭圆形或蚕豆状纹样;内层除主尊头后周围装饰有双层莲瓣纹以外,其余部分均无装饰(图6)。头部缺失的主尊结禅定印坐于方形台座上,而非莲花座。手中似乎捧着类似盘子和莲花的物品,但无法确认具体是何物。溜肩且丰满圆润的上半身与第9龛主尊相似。身着包覆左肩内衣,内衣上着有系带的衣服,系带以下垂式系结的方式呈现。最外层的袈裟在胸前敞开,垂挂于腹前的袈裟一端挂在左手上。双腿纤细,微抬双膝,双膝之间的斜向延伸的线条并非龟裂,而似乎是为表现出左腿放在下方作跏趺坐的姿态。袈裟覆盖双腿,在双脚脚踝交叠的区域,右脚尖下方,仅有左腿上表现了覆盖着的布料。由于袈裟在脚踝处分开,因此在台前形成两个大“U”形,裙摆下方刻有悬裳,其下摆与巴中西龛第18龛类似(图6、图2)。

左弟子像头部较大,颈部有清晰的三道纹,溜肩,胸膛饱满,与第9龛右弟子像相同。但第11龛的左弟子像身披偏袒右肩式袈裟,右手下垂,左手似乎在胸前握着像卷轴形式的经卷。而右弟子像,身着双层袈裟,上层为偏袒右肩式。包覆左肩的内衣上穿有系带的衣服,下垂式的系带上有两个结,与第9龛主尊相似(图5)。右手置于胸前,掌心朝向正面,左手置于腹前,表现为持念珠的形式,使人想起广元皇泽寺第28龛(630年代)(图7)。第11龛左右侧壁的菩萨像立于复瓣覆莲与三层素瓣仰莲组合而成的莲花座上。尽管二菩萨像上半身皆不存,但包括背光在内的种种形式和第9龛像都几乎如出一辙。此外,在主尊的台座前,可以看到一个水瓶及三个位于莲花座上的中间有孔的容器。这些或许是用来焚香的。目前还未见过其他类似实例。在菩萨像脚下似乎可以看到类似狮子的形象,但破损严重。

图 7 ˉ 广元皇泽寺第 28 龛(笔者摄影)

雕刻在内龛外的左右两侧的力士像中,左力士像高举右手,左手下垂,身体略呈弓形站立。整体除了圆形的头光、身旁飘扬的天衣以及交叠在前面的腰布外,几乎均已损毁。右力士像高举右手到头侧位置,左手屈臂置于身前,扭腰将重心放在手臂下垂的左侧,看上去像屈膝的姿态(图6)。右腰位置似乎刻有璎珞的一部分。有趣的是,二力士像均高举右手,类似的实例在巴中南龛第37龛(710年前后至710年代中期),西龛第3龛和第5龛(710年代后半期至720年代前半期)等处均能见到[12]。不同的是巴中地区的这几龛力士像均站立在岩座上,而第11龛力士像是被獠牙外露、似有翅膀的狮子头畏兽托起两脚,与之类似的实例则几乎未见于他处。

(四)第42龛

第42龛由第42-1龛与第42-2龛组合而成(图8),为双层龛,第42-2龛左壁已崩塌。外龛为平顶,高223厘米,宽314厘米,深32厘米。内龛都为圆拱额龛,第42-1龛高161厘米,宽98厘米,深56厘米;第42-2龛高145厘米,宽128厘米,深22厘米。圆拱形龛内,第42-1龛内设高基台,台上雕刻二坐像和二弟子像,两尊主尊均高72厘米。而第42-2龛内雕刻一倚坐佛像二弟子像二菩萨像,主尊高103厘米。力士像雕刻在第42-1龛外的左右两侧(与第42-2龛相邻的部分)。遗憾的是,第42-2龛不仅主尊,弟子像、菩萨像也全部因为风化而原貌不存。不过,避让第42-1龛而雕刻出的圆拱额龛楣内,仍保存了部分小龛内的化佛以及小龛之间装饰的唐草纹。龛楣的内沿边缘用连珠纹镶边,带状部分划分出多个方块,每个方块内,在其对角线及对角线交点处刻有圆形装饰图案。

图 8 ˉ 第 42 龛(笔者摄影)

第42-1龛的圆拱额龛楣内,有七个内有化佛的小龛,化佛龛之间刻有唐草纹装饰。沿内缘处用连珠纹镶边的装饰带被划分成多个方块,方块内交替装饰着菱形和呈“C”形的云头纹。龛内的两尊主尊都风化严重且头部不存,但肩膀宽阔,上半身富有肉感,胸部圆润,与前文中的第9、11龛的主尊一样,双腿较为单薄。右主尊像,将领口敞开的袈裟下端搭在左手上,袈裟下摆由左脚分开而形成两个大“U”形,其下方的裳呈弧状下垂,形成悬裳座。裙摆中央的位置可以看到内衣系带末端。而左像看上去似乎身披袈裟,但具有与右主尊像相同的悬裳座。双手所持的调查报告中认为的扇子,应该是“麈尾”,左手握柄。另外,由于腹前刻有类似凭几的几腿,因此,这尊应归入道教造像。调查报告认为是“老君像”[13]。盐亭龙门垭隋唐摩崖造像龛第2龛(615)中有一尊老君像,绵阳玉女泉第17龛也存在两尊并排而坐(图9),一般认为是隋代的道教造像龛。这两龛的共同之处在于:身前都放置了凭几,双手持麈尾,但还留有冠帽与胡须。第42-1龛左右弟子像均缺失头部。左弟子像身披通肩袈裟,双手合十;右弟子像身披袈裟,双手置于腹前。内龛左右侧壁残留的立像痕迹,调查报告认为是菩萨像,不过,仅保存了阴刻的火焰纹与内外缘由连珠纹围成的头光,无法确认该像为何种姿势。内龛外左右两侧的力士像,尽管右像只残存痕迹,但从残痕还是可以大致看出二力士像高举远离主尊一侧的手臂。左力士像虽然头部无存,但身体形态大致保留。头光为无任何装饰的素面头光,身前除了围绕着连珠的胸饰,还佩戴“X”形的连珠璎珞,璎珞相交处有圆形装饰物。胸肌以简单的隆起来表现。高举左手,右手垂下紧握棍棒,在胸肌下方刻出三条波浪纹(く字形)的褶皱。通常,这部分会用三条横线表现胸骨,虽然此处表现褶皱的方式较为罕见,但在梓潼卧龙山第1龛的力士像有相似的表现。

图 9 ˉ 绵阳玉女泉第 17 龛(符永利提供)

二、被归入第一期的诸龛(第23龛、第47龛、第1龛)

尽管调查报告中,第23龛、第47龛被归入第一期,但却与上述的第9龛、第11龛等具备不同形式。虽然这两龛也是双层龛,但还具有一些特别之处,首先龛楣内并未被划分成多个方块,其次内龛龛壁出现了浮雕的天龙八部。由于第1龛与第47龛有许多共同之处,因此也在这一节论述。

(一)第23龛

第23龛为双层龛,外龛为平顶,高390厘米,宽318厘米,深30—50厘米。内龛高230—250厘米,宽190厘米,深109厘米。内龛尖拱额龛内,正壁有一坐佛像与二弟子像。环绕整个内龛壁浮雕天龙八部群像及天王立像,内龛左右外侧雕刻二力士像(图10a)。尖拱额龛楣内部未划分为小方块,雕有五个化佛小龛,小龛之间装饰火焰纹。沿内侧边缘雕刻连珠纹和透雕状的高浮雕唐草纹。值得注意的是,在力士像头顶上方的化佛小龛,圆形的边缘饰以一圈连珠纹,外围又环绕花瓣,且每个小化佛两侧的弧形帷幕和帷幕被绑缚后垂下的部分将内部空间围成五角形。另外,位于龛楣中央的小佛龛顶部还有类似塔刹的装饰。广元皇泽寺第28龛(630年代)左菩萨像头光内的小化佛及其所在的龛,虽然更复杂,但形式与此相类(图11),此种形式与周围装饰的火焰纹均表明了两者之间存在密切关联[14]。尖拱额龛内主尊宝珠形头光分为三层,最外层顶部中央有一个五角形的小龛,内有一尊化佛(图10b),周围刻火焰纹。中层内外边缘处用连珠纹镶边,其内部有六尊雕刻在小圆内的化佛,以及在它们之间的透雕状的高浮雕唐草纹。内层是围绕在主尊头部后方的莲花周围雕刻的波浪状纹样,与巴中南龛第116龛(710年前后至710年代中期)主尊背光有很多共同点。

图 10a ˉ 第 23 龛 ( 笔者摄影 )

图 10b ˉ 第 23 龛正壁 ( 笔者摄影 )

图 10c ˉ 第 23 龛左壁天王像 ( 笔者摄影 )

图 11 ˉ 广元皇泽寺第 28 龛左菩萨像头光(笔者摄影)

主尊头部和身体大部分已损坏,能辨识到的仅限于包覆左肩的内衣以带系紧,内衣上外披两层袈裟,上层为偏袒右肩的形式。主尊双肩宽阔且胸部厚实,但未表现出明显的胸肌。下方的台座为八角形束腰台,台座每一面刻有化佛,相邻面之间的棱线部分用柱状物将之分隔。台座的最下层刻有“C”形纹和菱形纹,可以看到六角形边框,其棱边的上部有类似宝珠的装饰物。在内龛底的基台下方刻有三个顶部呈多曲状的壸门,中央壸门内是畏兽,左右各浮雕有一只长翅的瑞兽。这种在基台前表现壸门的形式在四川其他地区也能看到,例如梓潼卧龙山第1-1龛(约634),巴中西龛第5龛(710年代后半期至720年代前半期),巴中北龛第14龛(710年代后半期至720年代前半期),蒲江大佛坪区第9龛和第19龛(730年代)等。但是在这些龛中,有的还浮雕团花纹与伎乐天。不过在广元千佛崖第85龛(720年左右)中,可以看到与第23龛一样类似狮子的瑞兽。

二弟子像中,左弟子像大部分都被破坏,右弟子像仅剩下部分偏袒右肩袈裟,以及从袈裟下摆之下露出的裳与内衣系带末端。袈裟在左胸部分的宽度变窄,有可能是左手握住了这部分的袈裟。头光有与第26龛相似的锯齿纹,并在其边缘装饰椭圆与菱形纹样。有趣的是台座,从壶中生长出棕榈纹,并在上方载有双层素瓣的覆莲座。莲花座下方有植物纹样的情况在四川地区盛唐时期的龛中多有出现,如广元千佛崖第513龛(715年左右),710年代后半期至720年代前半期开凿的巴中西龛第3龛和北龛第12龛等。不过,支撑莲花座的茎为棕榈纹形状并从壶中生长出的形式并不常见。从壶中伸出唐草纹来支撑莲花座的例子出现在绵阳玉女泉第1龛和广安冲相寺第17龛等处,但这些龛的主尊也坐在莲花座上,形式有所不同。

在内龛壁面浮雕的天龙八部中,可以看到阿修罗、龙众、摩羯鱼、紧那罗、乾闼婆、迦楼罗等形象。靠近龛口处的左右侧壁上,各有一身脚踩邪鬼的天王立像。左天王像身体呈“S”形弯曲,头戴顶部有长尖的头盔,身穿铠甲,右手托塔,左手似紧握长柄大戟(图10c)。右天王像腰部弯曲,身体呈弓形,双手放在腰附近,握住像金刚杵一样的武器。二天王像均有护颈,穿有带圆形胸甲的盔甲和甲裙,下着战裙,穿战靴,肩披帔巾,左右交错披挂天衣。与左天王像不同的是,右天王像的双脚并没踩在小鬼的手掌或肩上,而是踏在小鬼的双膝上。内龛外侧左右的力士像几乎都已损坏,但可以看出右力士像似乎将右臂高举到头部附近,左臂垂下。两身力士像头部均有宝缯飞扬,天衣从臂前穿过翻转后,经过腰带再次向外侧展开。此外,二力士均立于岩座上。值得注意的是,内龛中,在雕塑天龙八部众的同时雕刻天王像,并在内龛台基前刻壸门这样的形式,在巴中地区西龛第5龛和第21龛(710年代后半期至720年代前半期),蒲江飞仙阁区第19龛和大佛坪区第9龛(720年代后半期至730年代前半期),巴中南龛第70龛、第51龛(740年代后半期)等处均能看到。但与之不同的是,巴中西龛及飞仙阁的天王像采用了半跏或倚坐的特殊姿势,巴中南龛的天王像还具有头部较大的特殊比例。因此,第23龛天王像与巴中西龛、南龛及飞仙阁区的天王像均不相同。与第23龛关系最密切的是阆中市雷神洞第1龛(图12)。二者的相同之处不仅在于尖拱额龛的内部和主尊的头光中出现的内有化佛的五角形小龛,甚至壁面上浮雕的天龙八部和主尊所坐的台座形式都是一致的。圆雕天王像让人联想到广元地区皇泽寺第55龛中的造像。这些均为初唐时期的造像,因此一般认为第23号龛也应开凿于大约同一时期。由此也可以理解,在这一时期,通过嘉陵江等路径,四川多个区域之间的交流十分活跃。

图 12a ˉ 阆中市雷神洞第 1 龛(符永利提供)

图 12b ˉ 阆中市雷神洞第 1 龛(符永利提供)

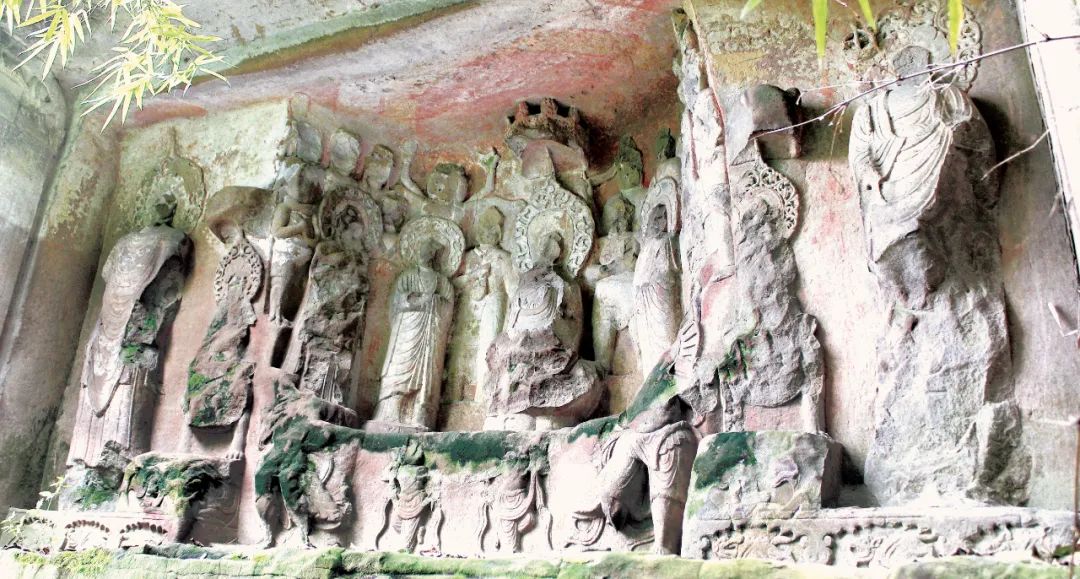

(二)第47龛

此龛为双层龛,外龛为平顶,高225厘米,宽216厘米,深91厘米。内龛高175厘米,宽190厘米,深67厘米。内龛为尖拱额龛,正壁有一坐佛像,其两侧为二俗人像二弟子像,左右侧壁各有四身菩萨像,内龛的最外侧左右各雕刻力士像(图13a)。在内龛龛顶主尊华盖的上方有两身飞天,其下方的华盖左右两侧浮雕天龙八部众。华盖在以前不曾出现过,但此后变得很普遍。如巴中南龛第37龛和第116龛(710年前后至710年代中期)等均有华盖的表现,且在此之后流行起来。广安冲相寺第47龛的华盖虽仅存残痕,但与巴中北龛第14龛(710年代后半期至720年代前半期)类似,皆采用一种向正壁侧倾斜的特殊形式。内龛尖拱额龛楣内高浮雕唐草纹,其茎部似雕有鸟和葡萄等形象,但不够清晰[15]。主尊头光可分两层,外层的唐草纹大部分已风化,内层残留有锯齿纹。这也是以接近透雕的方式进行呈现。主尊右手已毁,左手似扶膝。溜肩且极具厚重感的上半身与第11龛及第23龛主尊相似,但更加厚实且有肉感(图13、图6、图10)。另外,第47龛主尊在左臂的位置有“U”形的衣纹,这是在第11龛和第23龛中未曾见过的稀有形式。内衣包覆左肩,其上再披一件袈裟,但此袈裟上的系带没有打结。

图 13a ˉ 第 47 龛(符永利提供)

主尊双膝微抬,右脚尖伸出袈裟外,这一姿势与第11龛主尊相似,但悬裳座没有被分为两个部分。主尊并未坐在方形台座上,而是坐于有束腰的台座上,环绕束腰处排列有细长的椭圆形装饰(图13b)。这种形式在广安冲相寺摩崖造像龛中未使用过,但在龙门石窟中,从670年代中期开始在小窟内流行[16]。而在四川地区,巴中南龛第37龛主尊(710年前后至710年代中期)台座的束腰处环绕许多宝珠,是四川的早期例子。然而,南龛第37龛的珠子较小,与第47龛主尊台座上的有所不同。

图 13b ˉ 第 47 龛右壁(符永利提供)

在主尊左右两侧有两身立于圆柱形台座上的俗人像,其中一身发型为反绾髻(左),另一身的发型类似于角发,将头发从中间分开并绑在两侧(右)。右像身穿领有装饰的宽袖衣服,这使人想到蒲江飞仙阁第60龛(689)内龛外侧右边的俗人像。但第60龛的左像像力士那样,露出牙齿,手持武器,扮演着像力士一样的角色,在这一点上有所差异。二弟子像均破损严重。与几乎丢失上半身的左弟子像不同,右弟子像身体呈弓形,双手置于胸前,能看出右臂上悬挂的袈裟末端和搭在左肩上的袈裟的表现,可以看出可能身披两层袈裟,上层为偏袒右肩式袈裟。左右像均站在束腰部位有椭圆形珠饰的台座上,左弟子像头光内有锯齿纹,右弟子像头光内部则有五个由连珠围成的圆形,圆形中并非化佛,而是刻有团花。

在二弟子的左右两侧配置的菩萨立像,三身在前排;一身则在后排,与天龙八部一同出现,仅表现了上半身(图13b、图13c)。左右两侧各有两身带有台座的菩萨像[17],靠主尊一侧(弟子像旁)的菩萨像立于由素瓣覆莲和两层仰莲组合而成的莲花座上,而其外侧菩萨像则是立于束腰部位有椭圆形珠饰的莲花座上。该龛所有菩萨像的上半身都严重受损,但在主尊左侧、弟子像左侧的菩萨像保存相对较好,头光有透雕状的高浮雕葡萄唐草纹。宝缯飘向两侧,面纱般的长布从头后垂下。右肩上的头发末梢被分为四股,天衣挂在双臂后下垂至膝盖处形成“U”形,在膝盖下方还可以看到一部分类似“U”形天衣的痕迹,右肩处也发现残留的部分天衣,由此可见,天衣原本应该是交错穿戴的。虽有表现璎珞,但其佩戴方式并不明确。此外,还以另一块单独的布料包裹腰部,腰带长及地面。另外,位于力士像上方的菩萨像也与此像类似,只是裳的上端向外翻折,上面再披上另一块布料。此像头光中有被连珠纹环绕的菱形装饰。右弟子像右侧的菩萨像也与主尊左侧的菩萨像存在许多共同点。但右弟子像右侧的菩萨像头光是全棕榈纹,更右侧一尊的菩萨像头光是葡萄唐草纹,与左侧壁的同位置的二菩萨像的头光配置排列相反。此外,左侧壁连珠纹围绕的菱形纹样头光的菩萨像,在右侧壁所对应的一尊像的头光是团花纹,而左侧壁像身后的像(唯一一尊雕刻于后排的像)的头光装饰是三叶形纹样,也与相对应的左侧壁像不同。内龛外侧两边的力士像头部残毁,上半身短小而肥胖,下半身臀部较大,举起远离主尊一侧的手(图14)。在西安,体态肥胖的天王像多见于740年代以后,而在山西省五台山出土的750年代初期的力士像比这尊更为丰满。

图 13c ˉ 第 47 龛左壁(符永利提供)

图 14 ˉ 第 47 龛力士像(符永利提供)

内龛壁面上,在天井附近,两侧有头朝入口方向的飞天,其下的华盖下方及左右两侧浮雕有天龙八部众。飞天以卧躺姿势乘云,右侧飞天弯曲右腿,膝盖之下露出左脚尖。左右飞天的天衣与云的末端延伸得很长,在华盖上方交叠。虽然华盖只存残痕,但中央位置似刻有宝珠状物。天龙八部众中,在主尊左侧刻有着甲的龙众,右侧壁面上则是阿修罗,在左侧似乎还有手持乐器的紧那罗。鉴于出现了天龙八部众,可以认为此龛与巴中北龛第14龛(710年代后期至720年代前期)相似。然而,第14龛飞天为浅浮雕,虽面向龛口,却没有采用卧仰姿势,并且雕刻了芒果系双树。另外,基台上排列着小型力士像与天人像等,这一点也有所不同。虽然有游戏坐的菩萨像,但其台座在束腰处有粒状装饰。

(三)第1龛

与第47龛相似的还有第1龛。调查报告将该龛归为第二期[18]。但正如后文将提到的,该龛与第47龛之间有许多共同点。此龛为双层龛,外龛为平顶,高223厘米,宽220厘米,深110厘米。内龛高162厘米,宽172厘米,深110厘米。内龛尖拱额龛内,雕刻一佛坐像,两侧有二弟子、六菩萨,左右外侧有二力士像。内龛壁面上还有俗人像和天龙八部众的浮雕。尖拱额龛楣上清晰地浮雕有葡萄唐草纹。

主尊高114厘米,几乎全部损毁(图15a)。头光内装饰的是唐草纹而非锯齿纹。台座束腰处排列粒状的装饰物,不过此处变为较大的圆球形,在巴中西龛第44龛中可看到类似的例子。主尊左右两侧有立于高台上的俗人像,与第47龛一致(图15a、图13a)。虽然头部缺失,但身着圆领内衣,外穿宽袖上衣,左右两像均为左衽交领式。左像裳上有鳍状装饰,可能是所谓的“杂裾垂髾”(指鳍状裙摆)。司马金龙墓出土的屏风中,女性也着有此类装饰的裳。二俗人像均屈左臂,将手置于腹前,掌内似托物。这一俗人像外侧,左右两边的二弟子像的头光内,右弟子像装饰锯齿纹,左弟子像则是五朵莲花装饰,虽然左右相反,仍可以看出与第47龛的密切关系。然而,第1龛左像袈裟的一部分在腹前呈“U”形下垂,此处有别于第47龛。

图 15a ˉ 第 1 龛(笔者摄影)

两侧弟子像的左右各有三身菩萨像。在其后方与天龙八部众一同浮雕出的像中,左右分别还有一身带有头光的像(图15b、图15c)。造像破损严重,但如果这也是菩萨像,那么其布局就与第47龛相同了。左像尊格不明,但右像有天衣和璎珞,因此这身应是菩萨像。菩萨像头光有葡萄唐草和连珠围绕的菱形纹样,虽与第47龛相同,然而头光内有一种两个背靠背的“C”形云头纹上放置了栓形花的宝相纹,这是在第47龛中没有的特殊宝相花纹。这种宝相花纹在700年代初的洛阳与西安的墓葬中常见,如河南省洛阳市孟津县出土的久视元年(700)崔夫人墓志盖等。在敦煌莫高窟,从第217窟(710年左右)开始流行,而这一窟受到了西安的强烈影响[19]。

图 15b ˉ 第 1 龛右壁(符永利提供)

图 15c ˉ 第 1 龛左壁(符永利提供)

内龛正壁上方有一底端向正壁方向倾斜的华盖。有趣的是,其顶部有三只类似狮子的动物,均作俯身姿势,尾巴浮雕于龛顶(图16),未见过类似此种形式的实例。内壁浮雕有芒果系双树,下方配置有天龙八部众,左壁为龙众,右壁为阿修罗。这样的配置虽与第47龛相同,但没有出现第47龛手持乐器的八部众形象。此外,与第47龛不同的是,飞天未雕刻于龛内,而是从龛内转移到外龛上方的左右两侧,遮住了一部分龛楣上的葡萄唐草纹。两龛飞天虽然都是乘云,但第1龛不是卧躺,而是向外飞翔。其下方雕刻的力士像,除了头后的天衣以外,几乎都没有保留下来,但从残痕来看,似乎采用了与第47龛像相似的姿势(图17、图14)。综上所述,第1龛以及与第1龛密切相关的第47龛都应晚于第23龛。

图 16 ˉ 第 1 龛天井华盖(符永利提供)

图 17 ˉ 第 1 龛外龛左力士像(符永利提供)

三、被归入第二期的诸龛(第51龛、第43龛、第50龛)

(一)第51龛

被归为第二期开凿的造像龛中,可列举出具备开元六年(718)铭的“大唐渠州始安县冲相寺七佛龛铭碑”的第51龛。此龛为双层龛,内外龛的顶部及右壁均已破损,内龛龛形也不明确。外龛高235厘米,宽730厘米,深84厘米。内龛正壁有80厘米高的长方体台座,台上有七尊坐佛(图18)。中间坐佛高84厘米。根据在左力士像左侧的碑文记载:开元四年(716)渠州诸军事主长史丁正已在寺内凿出此龛,安置维卫佛等过去七佛与狮子,并在开元六年(718)立碑。事实上,每尊佛肩部附近都有榜题,榜题内刻有过去七尊坐佛的称谓,如南无拘那含牟尼佛等。这七尊坐佛的头光相同,统一为宝珠形,内缘饰连珠纹,其周围装饰七个团花纹。虽然头部均无存,但可以看出他们有的披通肩式袈裟;有的则是身披两层袈裟,外层为偏袒右肩式,均坐于悬裳座。最初在这七尊坐佛左右两侧均雕刻有力士像,但如今只剩下失去头部的左力士像。此像立于比佛坐像更低的岩座上(图19),高举远离七佛一侧的手,另一只手向斜下方伸展。第51龛与第47龛力士不同,上半身较长,而体态匀称。其宝缯向上翻卷的形式在四川地区很是常见,如在广安冲相寺第23龛中就已出现过,但穿过头部后方的天衣上缘向内翻卷的形式与巴中南龛第62龛(740年代)相同。胸肌的下方没有表现瘤状的肌肉,而是呈现出完整的块状肌肉。瘤状的肌肉表现出现在侧腹部,而腹肌本身是完整的。这一形式与巴中南龛第62龛的力士等相似(图20)。第51龛力士像身体弯曲呈弓状,腰布沿着身体的曲线飘向七佛一侧。腰布的左右两端在身前交叠,上端向前翻折后的部分重叠在一起。天衣穿过腰带,悬挂在左肘上的天衣环绕在左腿上,右侧天衣向内翻卷一圈,向右侧飘动。这也与南龛第62龛左像相同。广安冲相寺摩崖造像龛所传承的力士像形式,应是经过12年以上才被巴中地区南龛所采用。

图 18 ˉ 第 51 龛(符永利提供)

图 19 ˉ 第 51 龛力士像(笔者摄影)

图 20a ˉ 巴中南龛第 62 龛右力士像(笔者摄影)

图 20b ˉ 巴中南龛第 62 龛左力士像(笔者摄影)

(二)第43龛

第43龛,根据龛右侧造像铭文可知,其开凿时间为永泰二年(766)。可惜几乎所有造像头部都被破坏。此龛为双层龛,外龛为平顶,高270厘米,宽490厘米,深146厘米。内龛深95厘米。内龛龛底处设有70厘米高的基台(图21a)。其上有高70厘米的坐佛、二弟子和二菩萨像,并在内龛上方浮雕天龙八部众等形象。另外,基台前雕刻了两身头部损毁的舞蹈天人像,天人像左右两侧有上身已缺失且立于岩座上的力士像。内龛外部左右两侧分别筑有低基台,台前有三个雕刻了瑞兽的多曲壸门,而两侧基台上各有一个高57厘米的方形台座,上面浮雕天人像,在其上还浮雕骑动物的菩萨像[20]。其外部左右两侧分别雕刻立佛,左立佛的头光中还残留锡杖杖头的痕迹。

图 21a ˉ 第 43 龛(符永利提供)

主尊坐佛的宝珠形头光顶部装饰有团花纹,其左右两侧雕刻唐草纹。虽然大部分造像受损,但可以看出与第47龛等处相似的厚重的上半身,穿着包覆左肩的内衣,内衣外披两层袈裟,外层为偏袒右肩式(图21b、图13a)。台座束腰处的珠状饰物开始演变成花口状的装饰,每瓣中央都刻有花纹。左弟子像的头光装饰有六个团花纹,包覆左肩的内衣上外披偏袒右肩式袈裟。左手握住右手手腕并置于腹前。而右弟子像的头光装饰有横向排列的“C”形云头纹,图案之间填充着栓形纹样。右弟子身穿合襟长袖内衣,其上披着两层袈裟,下层袈裟从右肩悬挂在右臂后下垂,上层为偏袒右肩式袈裟。双手似交叠于腹前。两身弟子像均立于简单素瓣莲花座上。弟子像外侧的左右菩萨像仅存残痕。内龛龛顶有向后方倾斜的华盖,上缘装饰着摩尼宝珠。天龙八部众中,在右壁出现了双手举日月的阿修罗、双手握蛇的摩睺罗伽,而左壁出现龙众,但没有发现手持乐器的紧那罗。除天龙八部众外,还出现一些类似身穿合襟上衣的左襟俗人形象(图21b)。

图 21b ˉ 第 43 龛正壁(符永利提供)

在内龛外部左右两侧的方形台座上,骑着动物的菩萨像被认为是普贤和文殊。两像均坐于朝向正面的动物身上,但由于破损,无法断定具体哪个是大象,哪个是狮子。在外龛两侧配置普贤和文殊的形式,曾出现在敦煌莫高窟第220窟(642)西壁外龛两侧,被认为是早期的作品。在敦煌莫高窟中,隋到初唐时期建造的第401窟北壁出现了骑象的菩萨塑像,但南壁却不见骑狮子的塑像。这种骑着面向正面的狮子或象的文殊与普贤像的形式,在中国北方,出现于天龙山石窟第9窟等处,是在720年代以后的事[21]。骑狮的文殊菩萨与骑象的普贤菩萨这样的组合,在经文中找不到相关的依据[22],但在四川地区中唐时期以后,这种朝向正面的骑狮文殊像与骑象普贤像数量增多。因此,第43龛可以说是四川地区使用这一图像的早期实例。

此外,内龛左右外侧的立佛也是在之前的广安冲相寺诸龛中未曾出现过的。右立佛的头与手均残损,其身披通肩式袈裟,上半身的袈裟在腹前形成同心圆状的衣纹,如同层层莲瓣,而下半身的衣纹则是由左右对称、相互交错的隆起线条表现的。身体从胸部到腹部可以看出厚重、圆润以及突出的肌肉。左立佛虽然失去了头部和下半身,但宝珠形的头光内及头部后莲瓣周围有清晰可见的唐草纹浮雕。沿着内衣领口,用弧形的褶皱来表示胸肌。身着包覆左肩的内衣,外披两层袈裟,外层为偏袒右肩式袈裟。下层袈裟衣纹多为阴刻线,而外层的袈裟衣纹则是用凸起的线条来表现,这样的表现方式较为罕见。内衣以系带拴住,但未见绳结。正如前文所述,头光的右侧可以看到锡杖杖头,杖柄的一部分也在右肩处留有残痕。因此,这尊应是药师佛。唐代药师佛类似的早期例子在敦煌莫高窟第220窟的北壁药师经变中也可以看到,但在四川地区,广元千佛崖第116龛和巴中水宁寺第1龛(图22)等处,是在盛唐后期才开始出现,这些龛被认为是750年代的作品。也就是说,在四川的这几处地方几乎同时出现了类似的造像。值得注意的是,巴中水宁寺第1龛沿尖拱顶龛楣的内边缘有浮雕的蚕豆状和菱形的纹样,而在龛楣内则用高浮雕的棕榈唐草纹填充。此外,龛楣上方还出现了高浮雕的向上和向下飞翔的乘云飞天,好像要将刻有唐草纹的龛楣从上面盖住一般。龛楣外缘则有团花纹呈连珠状排列。

图 22 ˉ 巴中地区水宁寺第 1 龛(笔者摄影)

第43龛外龛基台上的力士像,左像的下半身尚存。腰布在身前交叠。背面余下的腰布穿过股间与腰布末端一起向前折叠。尽管腹部的表现只是整体隆起而未被分隔成一块一块的瘤状肌肉,肋骨附近是否雕刻瘤状肌肉也尚不明确,但与第47龛存在相似之处(图21a、图14)。基台中央的天人像,左像举起左臂,弯曲左膝,将脚尖放置在右膝后面;右像高举右手,弯曲右膝,脚尖抵在左膝后面,两身天人像被雕刻成左右对称的姿势。两者均为双手握住天衣,使之呈“U”形垂于腹前。

(三)第50龛

第50龛为双层龛,外龛为平顶,高255厘米,宽682厘米,纵深110厘米。第50龛与第43龛极其相似且关系密切(图23)。此龛中也出现了朝向正面的骑象菩萨像及在其外侧一旁的立佛。此外,主尊右侧的像手持袋状物这一点也是一致的(虽然身穿铠甲这点不同)。手持袋状物这一形式的造像在第1龛左壁也有雕刻。由于在梓潼卧龙山摩崖造像第2龛(634)中也有相似的天王像浮雕,可知从初唐时期开始就存在相关形式的造像了(图24)。另外,巴中南龛第77龛左侧天王像(740年代)也有同样的形式。第50龛造像几乎也都失去了头部。但可能由于开凿的位置较高,仍有较多部分残存。主尊的头光为两层,外层装饰葡萄唐草纹,内层雕刻锯齿纹,均以近乎透雕状的高浮雕表现。主尊上半身极为厚实,溜肩且胸膛圆润,可以看到胸肌的隆起和下方的褶皱,即使隔着内衣也能看出胸部的丰满。内衣在中央处由纤细的系带系紧,内衣上披双层袈裟,上层为偏袒右肩式的系钩纽式袈裟。右臂已缺失,左手置于左膝上,左腿在前,跏趺而坐,左脚尖从袈裟中露出。袈裟在台座中央下垂,两端提起,形成了呈三角形的悬裳座,并残存一部分以较粗的隆起线条表现的同心圆状衣纹。悬裳座的形状虽与第51龛像相同,但衣纹却不同。此外,尽管右脚尖从袈裟中伸出这点不同,但第47龛主尊与第50龛主尊却有着极为相似的形式(图13a、图23b)。第50龛主尊的台座束腰处同样有球状的装饰,但下方雕刻覆莲,莲瓣尖端向内卷曲,呈全棕榈状纹样,这是之前未出现过的形式。虽然这类莲瓣尖端卷曲的装饰纹样在龙门石窟670年代后开始流行,但其尖端是云纹状的。另外,小团花纹样虽雕刻在莲瓣中央,却是在外侧,这种表现在梓潼卧龙山摩崖造像第1龛(634)中可见,之后也在巴中南龛第105龛等处使用。

图 23a ˉ 第 50 龛(符永利提供)

图 23b ˉ 第 50 龛主尊(符永利提供)

图 24 ˉ 梓潼县卧龙山摩崖造像第 2龛天王像(笔者摄影)

左弟子像的头光内雕刻锯齿纹(图25a)。第43龛的弟子像没有保留原貌,但第50龛左弟子像在有袖内衣上披通肩袈裟。右手置于胸前,左手应是放置于腰部附近。垂于腹前的莲瓣状袈裟,以棱线和隆起线表现“U”形及左右交错的衣纹。右弟子像的头光中,以透雕状的高浮雕雕刻出并列的(捆绑茎部)成束的全棕榈状纹样(图25b)。胸部缺损,身着合襟内衣,上披双层袈裟,上层为偏袒右肩式,与第43龛右弟子像有着相同的姿势和着衣样式。左菩萨像在头光中高浮雕葡萄唐草纹,内缘装饰连珠纹。宝缯和盖在头后的布与第47龛像类似(图25a、图13c)。天衣左右相错,身前残存部分璎珞。立于素瓣的双层莲花座上。与之相对的右菩萨像头光中,虽然没有捆扎成束,但与右弟子像相同的并列的全棕榈状纹样,其内侧装饰高浮雕的并列菱形纹(图25b)。右菩萨脸部破损,身体保存良好。肩部上刻有垂发,胸饰下缘排列着多个团花纹,从中央一朵垂下一完全相同的团花图案,四周装饰着珠状纹饰。佩戴“X”形璎珞,璎珞相交处可见以连珠镶边的椭圆形装饰。右膝附近的裳似乎被其上的璎珞压着,同样的表现也在敦煌莫高窟第384窟等被认为是武则天时期洞窟的塑像中找到。右菩萨包覆左肩的内衣在胸部用系带系住,将裳在背面交叠,外覆另一块布将其绑缚于身前,以覆盖腰间。长长的衣带下垂至花托位置。立于由双层尖头莲瓣形成的莲花座上。这些特征使人想起成都市北门喇嘛寺河坝采集的菩萨像(图26)。分别在左右二菩萨像的外侧稍低的基台上有朝向正面的骑动物的菩萨像。左菩萨只留残痕,但右像保留类似耳朵的痕迹,应为大象,跏趺坐于其上的菩萨像上半身有与右菩萨像类似的装饰。

图 25a ˉ 第 50 龛左菩萨像(符永利提供)

图 25b ˉ 第 50 龛右菩萨像(符永利提供)

图 26 ˉ 成都北门喇嘛寺河坝采集菩萨像(笔者摄影)

另外,分布在外侧左右的两尊立佛,左立佛站在比普贤和文殊像更低的基台上,而右立佛则站在无基台的双层素瓣仰莲座上(图23a)。左立佛身体微弯曲呈弓形。或应在包覆左肩(绑缚在胸部以下位置)的内衣上披有两层袈裟。下层的袈裟沿着右臂下垂,而上层袈裟为偏袒右肩式,但不论是沿右腿轮廓的椭圆状的布还是右腰位置的布,所系的位置都并不清楚。右立佛的宝珠形头光内有透雕状的两层高浮雕纹样,外层为葡萄唐草纹,内层是并列的两两一组顶端相对向内卷曲的全棕榈纹。身着通肩式袈裟,卷在颈部的袈裟有扭转的表现,胸前呈同心圆状的衣纹以隆起的线条表现,而垂于腹前的呈莲瓣状的袈裟衣纹以左右对称的隆起线条表现,这些衣纹以片切雕的刀法雕刻[23]。在此件袈裟下面似乎还披有另一件袈裟,下面还穿有一件带袖的衣服,但细节不清楚。内龛外侧,仅左侧雕刻有立于岩座上的力士像,右侧没有为力士留有空间,这应该是在开凿时就没有将右侧力士像规划在内。左侧力士像体形魁梧,上半身较短,下半身臀部较大。靠近主尊一侧的手臂伸直,另一侧手臂举至与肩相同的高度,这一点与第47龛像相同(图27、图14)。腹部的表现只是鼓起而未被分隔成一块一块的瘤状肌肉,但是沿着肋骨下部则表现出瘤状的肌肉。无法确认胸部剑突下的块状表现。裳在身前交叠在一起,将上端向前翻折,并将各自的前端交错重叠。天衣绕过头部后方,从腰带下穿过,飘向外侧并下垂,但中间又扭转了一圈。这些是在第50龛像中能看到的形式,同时也存在很多与第47龛力士像的共同点。另外,巴中南龛第62龛也有类似的天衣表现。不过,该像上半身较长,体形也不肥胖。在四川地区,体形肥胖的力士像在广安冲相寺以外的地区并不多见,即使在中国北方,数量也不多,但在山西省五台山出土了750年代初期的、与之相比肉体表现更为夸张的造像。

图 27 ˉ 第 50 龛外侧左力士像(符永利提供)

四、广安冲相寺摩崖造像龛的编年

广安冲相寺摩崖造像被认为最早的第26龛可能是隋朝时期开凿的,但目前仍无法断定。虽然龛中这尊被认为是瑞像,但至于是否为定光佛还有待日后进一步的研究。接下来,将一般认为是唐前期建造的、具有特殊形式的几个龛,基于上述考察,分类为第一期(初唐时期)、第二期前期(盛唐时期)、第二期后期(中唐时期)。

(一)第一期(初唐时期)

被认为是第一期的第9龛和第11龛均为双层龛,在内龛尖拱额龛楣的内外缘处装饰连珠纹,龛楣内或是被划分为多个区域,填充着方形或圆形纹样,或刻唐草纹,其中刻有七佛(图4、图6)。阆中石室观造像龛中,隋开皇十四年(594)建造的第1龛的尖拱额龛楣内外边缘处也有连珠纹。梓潼卧龙山第1龛(634)和通江千佛崖第46龛(661年左右)与第9龛、第11龛之间则具有更多共同点。另外,第9龛被认为是道佛合龛,在第42-1龛雕刻了有三足凭几的老君像(图8)。大业十一年(615)前后建造的盐亭龙门垭隋唐摩崖造像的第2龛[24]中已经出现以老君为主尊的龛和以弥勒菩萨或观音菩萨像为主尊的龛一同雕出的情况。这一现象说明,隋末以来在四川地区就出现了佛道合龛的情况。由此可知,广安冲相寺摩崖第一期造像龛中采用了隋末至初唐时期四川各地流行的造像配置形式。

第11龛与第9龛的主尊相似,上身厚实且溜肩,这是隋代到初唐时期在中国北方各地常见的一种形式。可以发现,悬裳座下摆的表现方式与巴中西龛第18龛(630年左右)类似,弟子像的双手形态与630年代的广元皇泽寺第28龛像相似(图6、图2、图7)。另一方面,左右两侧力士像均扬起右臂的形式,在巴中地区南龛、西龛中,流行于710年代中期至720年代。另外,托举第11龛力士双脚的类似畏兽像的邪鬼,从隋代到初唐时期,不仅在中国北方地区很少见到,在四川地区也很少见到类似的例子。

第23龛与第9龛、第11龛不同,壁面浮雕有天龙八部众。不过沿尖拱额龛楣内侧雕刻的带状区域的边缘,刻有连珠纹样,如来坐像表现出溜肩且厚实的上半身,弟子像头光采用锯齿纹,这些均显示出与第9龛及第11龛的关联性(图10)。尖拱额龛楣分为两层,外层为化佛和火焰纹样,内层则配置有极深的刻痕,看上去像是透雕的唐草纹,这是崭新的表现形式。而外层的内含化佛的团花纹样,大多内部呈五角形。与此十分接近的,是广元皇泽寺摩崖造像龛第28龛的菩萨像头光(图10a、图10b、图11),其相似程度甚至令人怀疑,雕刻第23龛的工人是否知道并直接借鉴了这一设计。但是阆中雷神洞第1龛中,也能见到几乎完全相同的化佛龛,而且这一龛的壁面也出现了天龙八部众的浮雕(图12)[25]。尽管天王像为圆雕这点有所不同,但该造像与皇泽寺区第55龛像酷似。由此可知,第23龛应晚于第9龛及第11龛,但也是初唐时期营建,这一时期经嘉陵江等路径,四川地区内部的交流是极为频繁的。

有趣的是,与绵阳梓潼卧龙山摩崖造像和广元皇泽寺第28龛不同,广安冲相寺第一期最早期的造像龛与西安北周至隋代的造像之间并没有明显的影响关系。也就是说,广安冲相寺第一期造像龛与广元和绵阳等地并没有直接关系,并且在这个时期来自西安的信息并不多。

(二)第二期前期(盛唐时期)

具备与第9龛、第11龛、第23龛等不同的形式,属于第二期的造像龛有第51龛、第47龛、第1龛、第43龛、第50龛。

1.第51龛

第51龛具有718年的铭文,因此也应属于前期(图18)。但此龛仅雕刻了七佛和力士像,与迄今为止所见的冲相寺诸龛的配置存在明显区别。其所在位置不在定光岩或其左右,而是位于离造像群中心较远的东侧角落。不仅龛内没有浮雕天龙八部众,也很难找到与早期各龛的共同之处。这可能是引入了新形式所致。由此可知,这一时期,冲相寺通过不同于四川其他地区摩崖造像群的路径接受新信息的情况变得明显了。而此龛的力士像与巴中南龛740年代的力士像,在细节上有颇多相似之处。当然,这不可能是第51龛受到了巴中南龛的影响,更应该认为是南龛受到了广安冲相寺摩崖造像龛群的影响。而第51龛之后营建的造像龛中,就像此后论述的那样,力士像开始采用了体形肥胖的形式。

2.第47龛、第1龛

第47龛、第1龛、第43龛、第50龛的壁面上,和第23龛同样浮雕有天龙八部众,但不仅如此,还雕刻了体形肥胖的力士像,这一点独具特色。但是,第43龛、第50龛中可见朝向正面的骑狮文殊像、骑象普贤像,且两像外侧均有一尊立佛,这些特征与第47龛、第1龛不同,建造时间应更晚一些。因此可将第二期分为前期和后期。

晚于第51龛的第47龛和第1龛中,没有出现天王像(图13a、图15)。调查报告将第47龛归为第一期,第1龛则为第二期,然而这两龛具有非常相似的构成要素及尊像配置。不仅建造这两龛的工匠之间存在密切的关系,而且两龛的建造时间也应该是非常接近的。两龛主尊的台座均在束腰处有珠状装饰物,弟子和菩萨的布局与第47龛和第1龛左右相反,表明雕刻它们的工人应清楚地意识到了另外一龛的形式。虽没有天王像,但被浮雕的俗人像取而代之,出现在主尊左右,这也是一致的。第47龛右侧俗人像的衣襟形式与蒲江地区飞仙阁区第60龛(689)像的衣襟部分相似,但这些形象难以认定为一般的供养人,或许是与民间信仰中的神祇有关,目前尚不明确。此外,第47龛及第1龛出现了相较第23龛不同的新变化,如拱额龛楣上七佛的形式消失,内龛上方出现华盖等。可以认为第一期中出现的形式在这里几乎完全消失了。

而第47龛的力士像是最能体现开凿时期风格特点的——上半身短小而富有肉感,臀部丰满,身形魁梧。在唐前期,广安冲相寺摩崖造像以外的四川其他地区,体形肥胖的天王像和菩萨像较为常见,而具有类似体形的力士像则相对较少。体形肥胖的力士像在中国北方虽然数量不多,但在750年代前后也出现于五台山等地。因此,第47龛及与之类似的第1龛获取信息的途径与四川其他地区不同,其开凿时间很可能是740或750年代以后。

(三)第二期后期(中唐时期)

1.第43龛

永泰二年(766)开凿的第43龛,其主尊体形与第47龛主尊类似,台座的束腰处配有巨大的珠状装饰物(图21b、图13b)。主尊左右雕刻俗人像,内龛龛壁浮雕天龙八部众,与第47龛和第1龛等相同。不过,这些龛之间也存在差异,例如,第43龛外侧左右分别有朝向正面的骑狮文殊像与骑象普贤像,以及在龛外侧左右分别表现包括药师佛在内的立佛等。这些形象在四川地区是从盛唐末期才开始流行。药师佛立像见于巴中水宁寺第1龛,朝向正面的普贤、文殊像在邛崃石笋山摩崖造像龛大历三年(768)铭的第28龛中可以看到,这些都说明,以上的这些形象在中唐以后开始流行。由此可知,广安冲相寺摩崖造像龛在这一时期不仅延续了自身传统,同时还比四川其他地区更早地接受了来自中国北方的新信息。

2.第50龛

与第43龛极为相似且保存状态较好的是第50龛(图21a、图23a)。主尊厚实的上半身、悬裳座的形式、台座束腰处的珠状装饰等处不仅与第43龛相似,同时也和第47龛类似。不过,第50龛主尊的胸肌隆起明显,从包覆左肩的内衣下可以清晰看到其肌肉的起伏,这一点是与以往的造像不同的。此外,力士像天衣前端翻卷一圈的形式虽与巴中南龛第62龛(740年代)相同,但能从第51龛(718)和第47龛的力士像直接看到其祖形(图20a、图19、图14)。不过,第50龛主尊的上半身较短小,更富肉感,更为厚实,与第51龛有显著的不同。值得注意的是,第50龛的胁侍菩萨像不同于广安冲相寺的造像,却与成都北门喇嘛寺河坝采集的菩萨像类似(图25b、图26)。此外,此像与巴中水宁寺第1龛也存在很多共同点(图22)。巴中水宁寺第1龛沿尖拱额龛楣内缘装饰了蚕豆状和菱形的浮雕纹样,飞翔的飞天覆盖了龛楣的一部分,这一形式也见于广安冲相寺摩崖造像中。

我们已经知道,在分为前期和后期的第二期中,前期开始通过不同于四川其他地区摩崖造像龛的路径,获取新的信息。前期始于开元,持续到740年代左右。尤为值得注意的是,始于中唐时期,也即760年代中期的后期造像龛,不仅迅速接受了来自中国北方的西安等地的新信息,还将其与自己的传统相融合。此外,这一时期冲相寺与成都地区的联系变得明显,即便是此前几乎没有发现过什么关联性的巴中地区,在这时也可以发现盛唐后期开始迎来造像高峰的水宁寺与冲相寺之间存在直接的影响关系。

广安冲相寺摩崖造像龛不仅可以通过渠江与巴中地区相连,而且靠近嘉陵江与涪江的交汇处,也可以通过水路或陆路获取来自广元地区和绵阳地区等地的信息。此外,与广元地区和巴中地区分别通过金牛道和米仓道从汉中获取来自西安的信息不同,广安冲相寺摩崖造像龛很可能通过不同的途径获取信息。综上所述,我们可以得到以下结论:广安冲相寺摩崖造像的最大特点在于,它在持续的营建过程中积极接受来自不同地域及地区的流行新元素,但在创造属于自身的新的流行形式方面却未取得成功。

结语

广安冲相寺摩崖造像龛在初唐时期与当时造像活动频繁的四川其他地区摩崖造像龛保持着交流。盛唐(开元)时期,不仅与四川佛教文化中心区域的广元地区、巴中以及蒲江等地进行交流,还能够比四川其他地区的造像更早、更及时地接受来自中国北方等地,特别是以西安为中心的地区的信息。在安史之乱后,广安冲相寺的营造也一直持续进行,并从新的造像活动中心地区获得信息,不断采用最新的流行形式。这样的例子在四川地区并不常见。因此,具有特殊性质的广安冲相寺摩崖造像龛是反映四川地区与中国北方关系的珍贵例证。

注释:

[1]蒋晓春、符永利、罗洪彬、雷玉华:《嘉陵江流域石窟寺调查及研究》,科学出版社,2018,第37、66页。

[2]同上书,第38页,第71—75页。此外,有时会出现第34龛的这种情况:将第34-1至34-4龛视作一龛,称为第34龛。而第6龛、第7龛、第8龛等8个龛,在调查报告中并没有明确记载其建造年代。

[3]同上书,第74—75页。

[4]从740年代开始,在巴中地区,西龛逐渐式微,南龛成为主要开凿中心。随后在中国北方于720年代开始出现的一种比例不匀称的造像也开始在以巴中南龛为中心的区域出现。但具备这些特征的造像通常不是主尊,而是菩萨像、弟子像,尤其是天王像更为明显。天王像脚踩造型滑稽的邪鬼等特征,在西安也能找到类似的例子。虽然并非全盘接受所有中原地区的流行形式,但这可以说明,在740年代后四川地区开始积极吸收来自中国北方,特别是西安的信息。

[5]蒋晓春等:《嘉陵江流域石窟寺调查及研究》,第48页。

[6]同上书,第46—47页。下文中其龛窟大小均基于本报告的描述。

[7]同上书,第93页。

[8]同上书,第87页。

[9]同上书,第73页。

[10]蒋晓春、郑勇德、刘富立等:《四川阆中石室观隋唐摩崖造像》,《文物》2013年第7期。

[11]蒋晓春等:《嘉陵江流域石窟寺调查及研究》,第41、42页。下文中龛与造像大小依据此调查报告的描述。

[12]关于这些龛的年代,请参见八木春生:《巴中地区的佛教造像龛》,2019,第49—75页。

[13]蒋晓春等:《嘉陵江流域石窟寺调查及研究》,第56页。

[14]在广元皇泽寺的第28龛左侧的菩萨头光外缘,有一条细带状的部分边缘饰以连珠纹,此部分被分为多个方块,内部以“C”形纹和长方形填充,可认为这与第42-1龛的内龛尖拱额龛楣内的装饰纹样(图8)相关。

[15]在四川地区,葡萄唐草纹出现在被认为是武则天时期的蒲江地区的飞仙阁区第68龛与第70龛中,然而,在没有雕刻棕榈纹等方面体现出较大差异。

[16]姚瑶:《关于唐代龙门石窟中圆形束腰台座坐佛像的研究》,载《石窟寺研究》第6辑,科学出版社,2015。

[17]剩下的一身造像,下半身被力士像遮挡。

[18]蒋晓春等:《嘉陵江流域石窟寺调查及研究》,第71页。

[19]第217窟(唐前期第三期)所描绘的西方净土变相图,在左右各有带状部分,其中描绘了“十六观”与“未生怨”。这种形式在此之前并未出现过,可能是从西安传来的。

[20]蒋晓春等《嘉陵江流域石窟寺调查及研究》第58页中,认为这两身是普贤菩萨与文殊菩萨。但并未提及这两身菩萨像中哪身是普贤菩萨,哪身是文殊菩萨。

[21]李裕群、李钢:《天龙山石窟》,科学出版社,2003;八木春生:《山西天龍山石窟唐前期諸窟造像の特徴》,载《アジア仏教美術論集》東アジア二(隋唐)巻,中央公論美術出版,2019。

[22]孙明利认为,菩萨行是将文殊菩萨、普贤菩萨与西方净土连接在一起的要素,此外,骑乘狮子的文殊菩萨和骑乘白象的普贤菩萨体现了守护净土的意图。孙明利:《四川五代摩崖浮雕观无量寿经分析》,载《石窟艺术研究(第一辑)》,文物出版社,2016,第214页。

[23]译注:日文中,片切雕为雕金技法之一。在金属表面雕刻花纹时,在线的一侧垂直雕刻,另一侧则是斜向雕刻。

[24]四川省文物考古研究院、绵阳市博物馆、盐亭县文物管理所:《四川盐亭县龙门垭隋唐摩崖造像调查简报》,《四川文物》2021年第3期。

[25]蒋晓春等:《嘉陵江流域石窟寺调查及研究》,第275页。

( [日] 八木春生,日本筑波大学艺术系教授,博士生导师。译者:陈思遥,日本筑波大学世界遗产学博士在读;侯悦斯,中央美术学院讲师。)