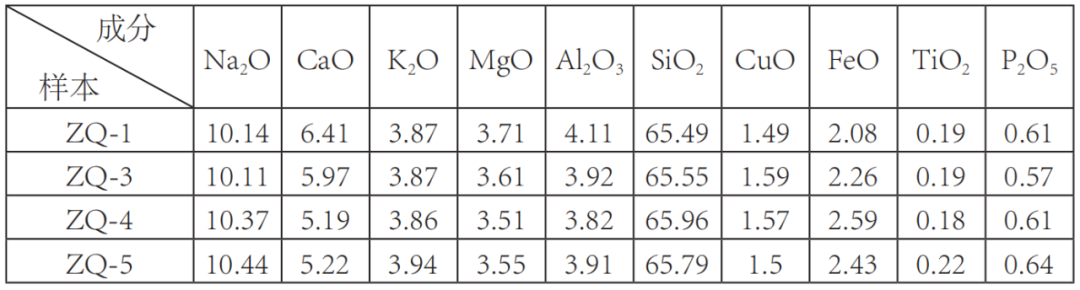

西藏阿里地区曲龙遗址出土珠饰的科学研究

图一 曲龙遗址地理位置示意图

图二 样本照片

图三 帕塔南遗址(Pattanam)出土的印度—太平洋珠子

图四 经过二次烧制前后的玻璃珠

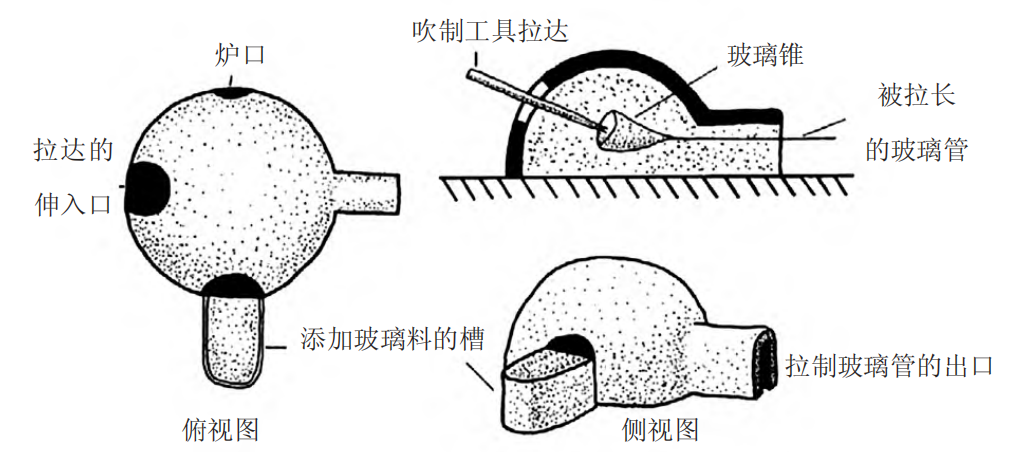

图五 生产印度—太平洋拉制珠的玻璃窑与玻璃珠拉制过程

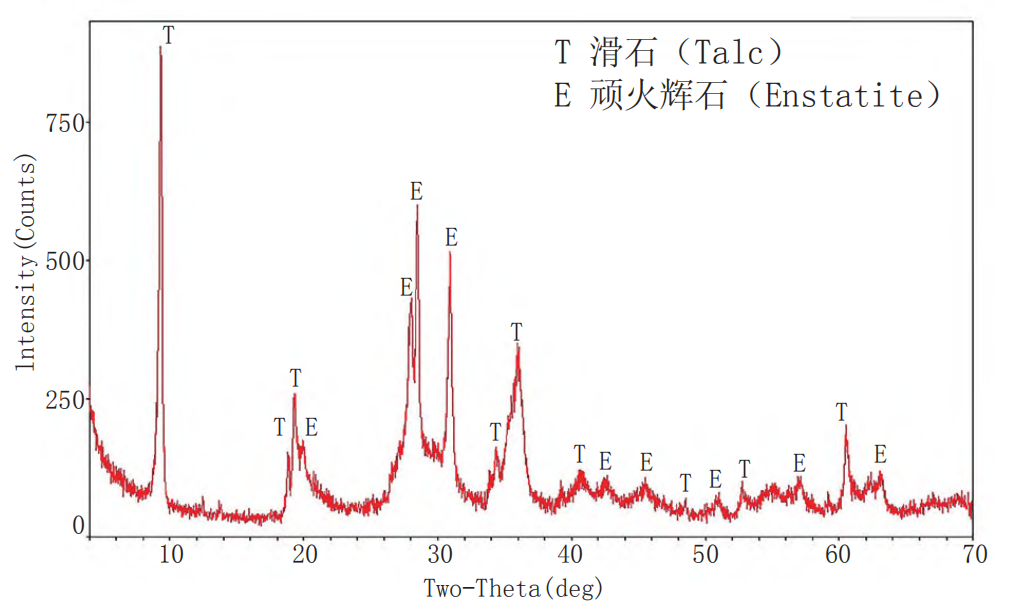

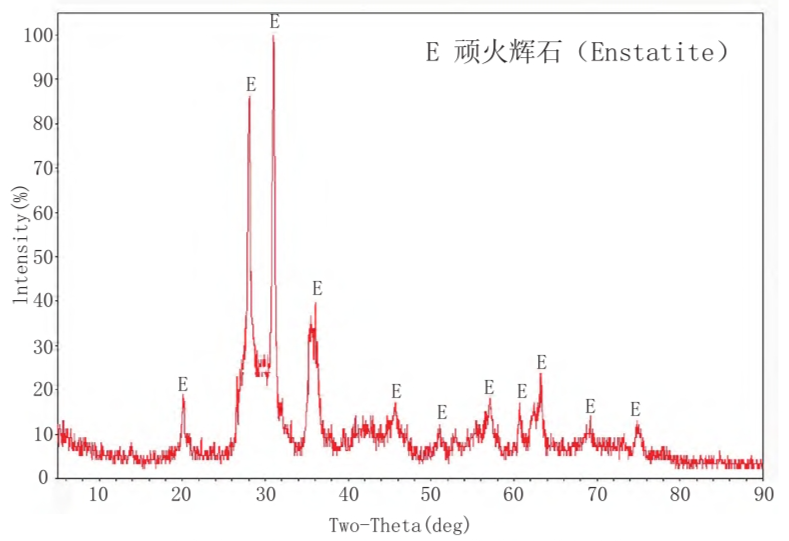

图六 样品ZQ19-1的X射线衍射图谱

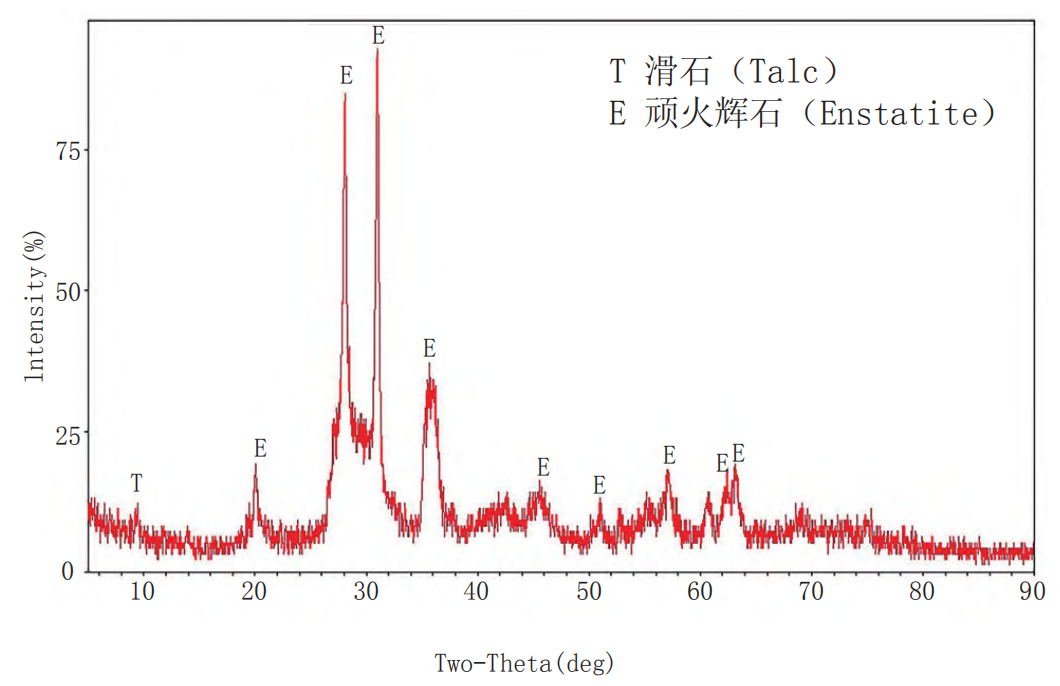

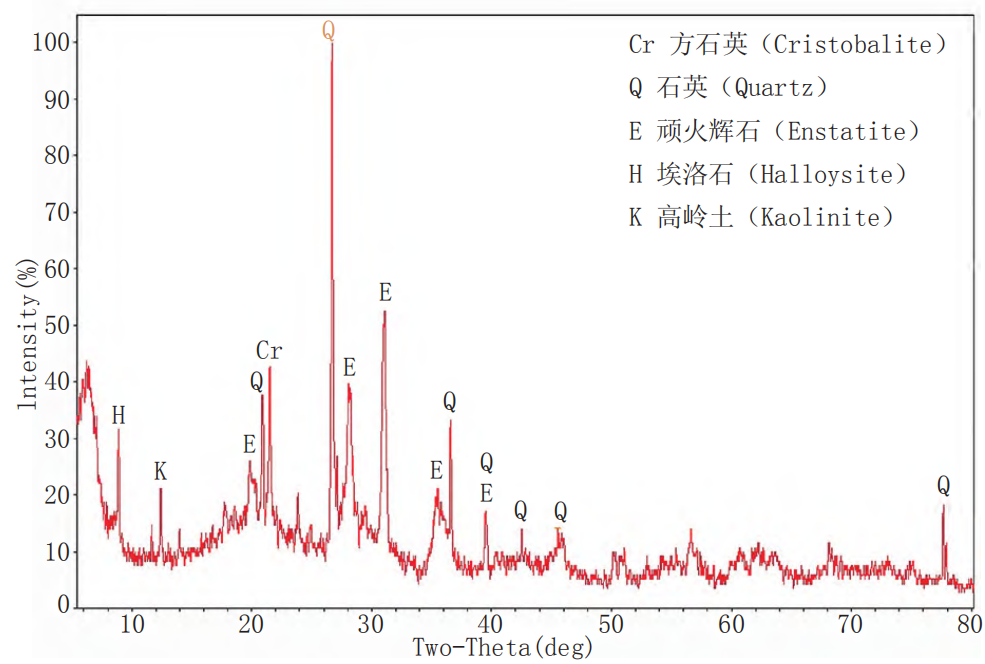

图七 样品ZQ19-2的X射线衍射图谱

图八 样品ZQ19-3的X射线衍射图谱

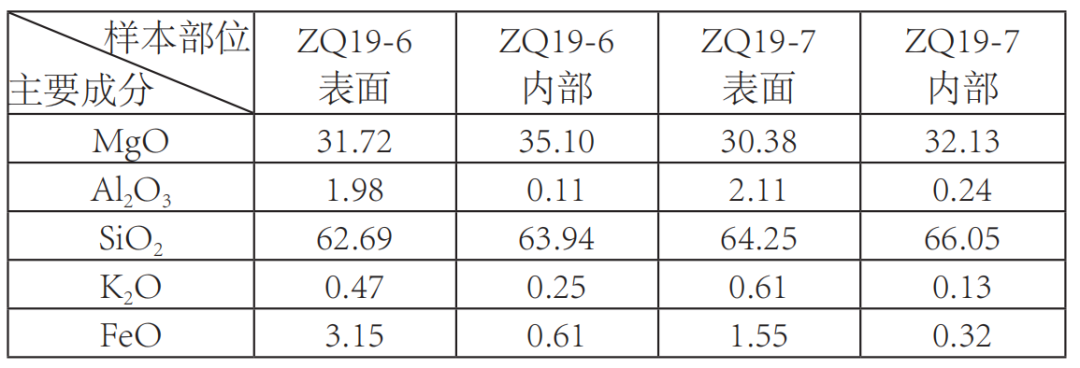

图九 样品ZQ19-6的X射线衍射图谱

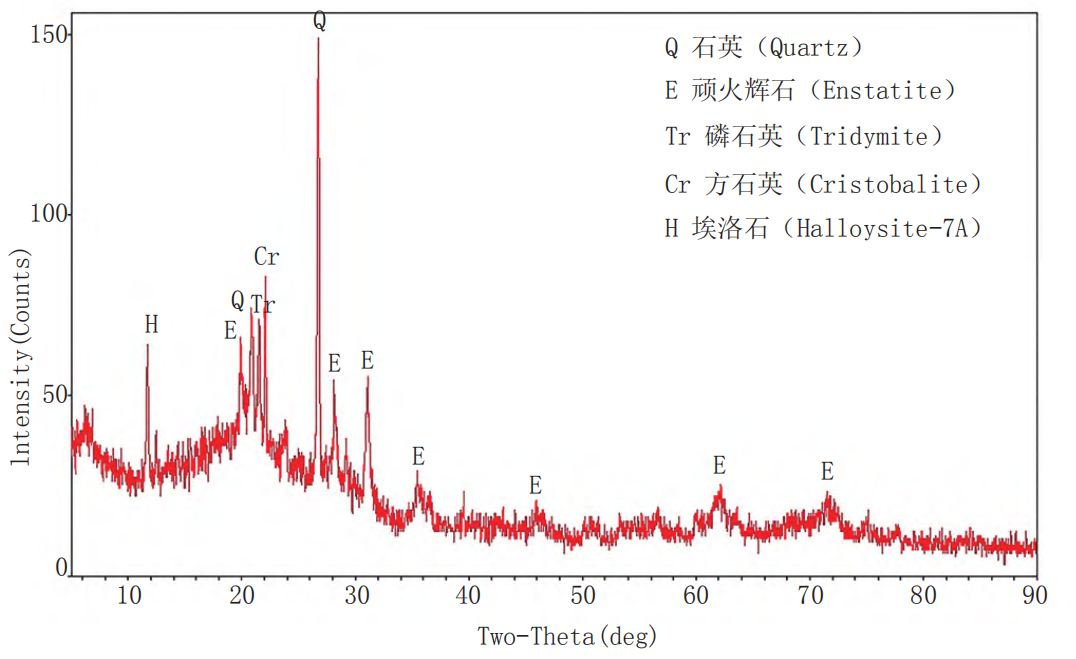

图一〇 样品ZQ19-7的X射线衍射图谱

图一一 目前出土汉晋时期巴拉类型玻璃珠的遗址

[1]a. Brill R H. Opening remarks and setting the stage: lecture at the 2005 Shanghai International Workshop on the Archaeology of Glass Along the Silk Road[C]//Ancient glass research along the Silk Road. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2009:109-147.

b. Janssens K. Modern methods for analysing archaeological and historical glass[M]. New York: John Wiley&Sons, 2013.

[2]a. 巫新华. 浅析新疆吉尔赞喀勒墓群出土蚀花红玉髓珠、天珠的制作工艺与次生变化[J]. 四川文物, 2016(3).

b. Rawson J. Ordering the exotic: Ritual practices in the Late Western and Early Eastern Zhou[J]. Artibus Asiae. 2013(1).

c. Mayer D E Bar-Yosef, Porat N, Gal Z, et al. Steatite beads at Peqi'in: long distance trade and pyro-technology during the Chalcolithic of the Levant[J]. Journal of Archaeological Science, 2004(4).

[3]a. Bouquillon A, Saizieu De B B, Duval A. Glazed Steatite Beads from Merhgarh and Nausharo (Pakistani Balochistan)[J]. MRS Online Proceedings Library, 1995, 352.

b. Bouquillon A. Glazed Steatite[C]//Production technology of faience and related early vitreous materials, Oxford: Oxford University School of Archaeology, 2008:23-35.

[4]高志伟. 浅析青藏高原的玻璃器[J]. 西藏研究, 1996(1).

[5]仝涛. 青藏高原丝绸之路的考古学研究[M]. 北京: 文物出版社, 2021: 536-539.

[6]成倩,于春,席琳,何伟.西藏阿里洛布措环湖遗址出土玻璃成分检测与初步研究——兼论丝绸之路西藏西部阿里段[J]. 藏学学刊, 2017(2).

[7]a. Cao S, Wen R, Yu C, et al. New evidence of long-distance in teraction across the Himalayas: Faience beads from Western Tibet[J]. Journal of Cultural Heritage, 2021(6).

b. 同[6].

c. 仝涛,李林辉.欧亚视野内的喜马拉雅黄金面具[J]. 考古, 2015(2).

d. 中国社会科学院考古研究所,西藏自治区文物保护研究所,等.西藏阿里地区故如甲木墓地和曲踏墓地[J]. 考古, 2015(7).

e. 仝涛. 西藏西部的丝绸与丝绸之路[J]. 中国国家博物馆馆刊, 2017(2).

[8]陕西省考古研究院, 西藏自治区文物局, 阿里地区文物局, 等. 西藏阿里札达县曲龙遗址琼隆地点2018年度考古发掘简报[J]. 考古与文物, 2019(6).

[9]陕西省考古研究院, 西藏自治区文物局, 阿里地区文物局, 等. 西藏札达县曲龙遗址萨扎地点南区墓葬[J]. 考古, 2022(12).

[10]Beck H. Classification and nomenclature of beads and pendants[J]. Archaeologia, 1928, 77.

[11]同[7]a.

[12]a. Ahmed A A, Ashour G M, El-Shamy T M. Effect of melting conditions on the crystallisation of cuprous oxide and copper in glass[J]. Glass Technology, 1981, 22.

b. Brill R H, Cahill N D. A red opaque glass from Sardis and some thoughts on red opaques in general[J]. Journal of Glass Studies, 1988, 30.

[13]Dussubieux L, Kusimba M, et al. The trading of ancient glass beads: New analytical data from South Asian and East African soda-alumina glass beads[J]. Archaeometry, 2008(5).

[14]Mirti P, Pace M, Malandino M, et al. Sasanian glass from Veh Ardašīr: new evidences by ICP-MS analysis[J]. Journal of Archaeological Science, 2009, 36.

[15]a. Mirti P, Pace M, Negro P M M, et al. ICP-MS analysis of glass fragments of Parthian and Sasanian Epoch from Seleucia and Veh Ardašīr (CentralIraq)[J]. Archaeometry, 2008(3).

b. 同[14].

[16]Brill R H. Thoughts on the glass of Central Asia with analyses of some glasses[C]//Proceedings of the XVth International Congress on Glass. Leningrad: Nauka, 1989: 19-24.

[17]Abdurazakov A A. Central Asian glass making during the ancient and medieval periods[C]//Ancient glass research along the Silk Road. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2009: 201-219.

[18]a. Dussubieux L, Gratuze B. Nature et origine des objects en verre retrouvés à Begram (Afghanistan)et à Bara (Pakistan) [C]//De l'Indus à l'O xus: Archéologie de l'Asie Centrale. Lattes: Association Imago-Musée de Lattes, 2003: 315-323.

b. Dussubieux L, Gratuze B. Glass in South Asia[C]//Modern methods for analysing archaeological and historical glass. New York: John Wiley&Sons, 2013: 399-413.

[19]a. 同[18]b.

b. 林怡娴. 新疆尼雅遗址玻璃器的科学研究[D]. 北京: 北京科技大学, 2009: 240.

[20]a. Abraham S A. Glass beads and glass production in early South India: Contextualizing Indo-Pacific bead manufacture[J]. Archaeological Research in Asia, 2016, 6.

b. Kanungo A K. Glass beads in Indian archaeology: an ethnoarchaeological approach[J]. Bulletin of the Deccan College Research Institute, 2000, 60-61.

[21]同[20]b.

[22]Pion C, Gratuze B. Indo-Pacific glass beads from the Indian subcontinent in Early Merovingian graves(5th-6th century AD)[J]. Archaeological Research in Asia, 2016, 6.

[23]Siwen Xu, Bo Wang, Bin Han, Yimin Yang, The production of Indo-Pacific monochrome drawn glass beads in the Sasanian Empire: Insights from Xinjiang, Northwest China[J]. Ceramics International, 2022(18).

[24]Dussubieux L. South Asian beads at the site of Kish, Iraq[C]//The elemental analysis of glass beads: technology, chronology and exchange. Leuven: Leuven University Press, 2022: 365-382.

[25]a. Simpson S J. Sasanian beads: the evidence of art, texts and archaeology[C]//Ornaments from the Past: Bead Studies after Beck, London/Bangkok: Bead Study Trust, 2003: 59-77.

b. Francis P. Beads of the Early Islamic Beads[J]. Beads: Journal of the Society of Bead Researchers. 1989(1).

[26]Liu S, Li Q H, Gan F, et al. Silk Road glass in Xinjiang, China: chemical composition alanalysis and interpretation using a high-resolution portable XRF spectrometer[J]. Journal of Archaeological Science, 2012(7).

[27]Brill R H. Chemical analyses of some early Indian glasses[C]//Archaeometry of glass: Proceedings of the Archaeometry Session of the XIV International Congress on Glass, Calcutta: Indian Ceramic Society, 1987: 1-25.

[28]同[26]a.

[29]Vidale M. Early beadmakers of the Indus tradition: the manufacturing sequence of talc beads at Mehrgarh in the 5th millennium B. C. [J]. East and West, 1995, 45.

[30]Baehre O, Kloess G, Raue D, et al. From talc to enstatite: archaeometric investigations on an ancient Egyptian whitish bead[J]. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019(4).

[31]Kenoyer J M. Bead technologies at Harappa, 3300-1900BC: A comparative summary[C]//South Asian Archaeology 2001, Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, 2005: 157-170.

[32]Hegde K. The art of the Harappan microbead[J]. Archaeology, 1983(3).

[33]Law R. The Art of the Harappan Microbead-Revisited[C]//Walking with the Unicorn: Social organization and material culture in Ancient South Asia. Oxford: Archaeopress, 2018: 327-342.

[34]a. Panei L, Rinaldi G, Tosi M. Investigations on ancient beads from the Sultanate of Oman (Ra's al-Hadd-SouthernOman) [J]. Archéosciences, 2005(1).

b. Terzić A, Obradović N, Stojanović J, et al. Influence of different bonding and fluxing agents on the sintering behavior and dielectric properties of steatite ceramic materials[J]. Ceramics International, 2017(16).

[35]同[33].

[36]a. Law R W. Regional interaction in the prehistoric Indus Valley: initial results of rock and mineral sourcing studies at Harappa[C]//South Asian Archaeology 2001(vol. 1), Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, 2005: 179-190.

b. Law R W. The important stone and metal resources of Gujarat during the Harappan period[J]. Heritage: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology, 2013, 1.

c. 同[2]c.

[37]a. 王荣, 董俊卿. 中国先秦时期热处理滑石器初探[J]. 东南文化, 2021(1).

b. 付琳,董俊卿, 李青会, 王立新. 林西井沟子西区墓葬出土滑石珠的科技分析及相关问题[J]. 边疆考古研究, 2015(2).

[38]同[37]b.

[39]a. 甘肃省文物考古研究所,北京大学考古文博学院.酒泉干骨崖[M]. 北京: 文物出版社, 2016: 118-119.

b. 艾婉乔. 酒泉干骨崖墓地出土串珠浅识[J]. 中原文物, 2021(2).

c. 甘肃省文物考古研究所, 西北大学文化遗产与考古学研究中心. 甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘简报[J]. 文物, 2009(10).

d. 艾婉乔. 青海共和盆地史前时期装饰品刍议[J]. 四川文物, 2020(4).

[40]a. Beck H C. Notes on glazed stones PartI-Glazed steatite[C]//Ancient Egypt and the East. London: British school of Archaeology, 1934: 69-88.

b. xia N. Ancient Egyptian beads[M]. Berlin: Springer, 2014: 74-145.

[41]同[2]c.

[42]同[3]a.

[43]Singh U. A history of ancient and early medieval India: from the stone age to the 12th century[M]. Uttar Pradesh: Pearson Education India, 2009: 1709-1713.

[44]Rabbani M A. Barikot beads(13th century BCE-15th century CE): typology, iconography, technology and chronological variation[D]. Reading: University of Reading, 2022: 141-242.

[45]Bist K, Rawat N. A comparative study of burial traditional in Higher Himalaya with special reference to mterial: new findings and their importance[C]//Proceedings of the Indian History Congress. Indian History Congress, 2013, 74: 885-891.

[46]Nautiyal V, Bhatt R C, Saklani P M, et al. Lippa and Kanam: Trans-Himalayan cist burial culture and pyrotechnology in Kinnaur, Himachal Pradesh, India[J]. Antiquity, 2014(339).

[47]a. 同[7]a.

b. Lin Y X, Rehren T, Wang H, et al. The beginning of faience in China: a review and new evidence[J]. Journal of Archaeological Science, 2019, 105.

c. Wang Y, Rehren T, Tan Y, et al. New evidence for the transcontinental spread of early faience[J]. Journal of Archaeological Science, 2020, 116.

[48]a. 同[5].

b.同[6].

[49]Wang D, Wen R, Henderson J, et al. The chemical composition and manufacturing technology of glass beads excavated from the Hetian Bizili site, Xinjiang[J]. Heritage Science, 2020(1).

[50]Cheng Q, Zhang X, Guo J, et al. Application of computed tomography in the analysis of glass beads unearthed in Shanpula cemetery(Khotan), Xinjiang Uyghur Autonomous Region[J]. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019(3).

[51]同[19]b:181.

[52]同[7]d.

[53]同[7]e.

[54]尼古拉斯·辛姆斯-威廉姆斯著, 毕波译. 中国和印度的粟特商人[C]//西北民族论丛(第十辑).北京: 中国社会科学出版社, 2014: 32-56.