俞凯悦 | 选择、使用与表现——董其昌书写用墨考

一、墨的选择与使用

书画作品的质量与墨的优劣与否紧密,古代先贤流传下来的书画真迹墨色、神气完好,在很大程度有赖于书画取用的佳墨。“古人用墨,必择精品,盖不特籍美于今,更籍传美于后。昔晋唐,宋元之画,皆传数百年,墨色如漆,神气赖以全,若墨之下者,用浓见水则沁散湮污,用淡重禙则神气索然,未及数年墨迹已脱,此用墨之不可不精也。”[1]《长物志》中也提出相同观点:“墨之妙用,质取其轻,烟取其清,嗅之无香,磨之无声。若晋、唐、宋、元书画,皆传数百年,墨色如漆,神气完好,此佳墨之效也。故用墨必择精品,且日置几案间,即样制亦须近雅,如朝官、魁星、宝瓶、墨玦诸式,即佳,亦不可用。”[2]可见墨的选择对书画作品的重要性。

董其昌有试墨的习惯,且对于试墨有自己的判断标准:“试墨,当用发墨砚磨,一缕如线,而鉴其光,紫光为上,黑光次之,青光又次之,白为下,黯白无光,或有云霞气为下之下。蔡君谟言奚氏墨能削木。米元章言古墨磨之无泡。故墨以口有锋刃而无泡者为贵。至于香味形制,鉴家略而弗论。”[3]1603年,董其昌不仅试用了朝鲜鼠须笔,在试茶之余还试用了高丽墨,“癸卯三月,在苏州之云隐山房,雨窗无事,范尔孚、王伯明、赵满生同过访,试虎丘茶,磨高丽墨,并试笔乱书,都无伦次”。[4]高丽墨产于朝鲜半岛,在宋以前传入中国,“唐高丽岁贡松烟墨,用多年老松烟和麋鹿胶造成”。[5]宋人喜用高丽墨,但原产的高丽墨品质并不高,徐兢在《宣和奉使高丽图经》中提道:“(高丽)松烟墨,贵猛州者,然色昏而胶少,仍多沙石。”[6]因此,苏轼认为高丽墨进行改造之后才能使用,“余得高丽墨,碎之,杂以潘谷墨,以清悟和墨法剂之为握子,殊可用。故知天下无弃物也,在处之如何尔。和墨惟胶当乃佳,胶当而不失清和,乃为难耳。清悟墨胶水寒之,可切作水精脍也”。[7]而对于高丽墨的特性,苏轼在《记李公择惠墨》中说道:“其墨鲜光而净,岂减李廷珪父子乎?”[8]1635年,董其昌80岁,在其《仿北苑山水》轴中跋言:“仿北苑云山,甲戌六月,避暑山房试新都汪氏墨宝,随意挥洒,虽炎热蒸熛,觉有清凉滋味,玄宰。”值得注意的是,当今诸多学者认为此处的“新都汪氏墨宝”是以汪近圣和汪节庵为代表的“汪氏墨”。其实不然,汪近圣和汪节庵制墨主要活动在清代,与董其昌并无交际。周珏良在《中国古墨述要》中通过明末麻三衡《墨志》、明末万寿褀《墨表》、清初张仁熙《雪堂墨品》、宋荦《漫堂墨品》整理出明代造墨家200人左右,其中汪氏造墨家33人,其中符合“新都”(新安古地名,即歙州、徽州辖地别称)与董其昌有交集的只有汪儒仲一人,“新安江清浅见底,舴艋顺流,至我谷水,只数日间,若与汪儒仲乘兴一来,观兹真迹,所一谓读书十年,不如一日诣习主薄者也,周生以为何如?”[9]关于汪儒仲的造墨文献,暂无迹可寻,我们也无从了解当时董所用“汪氏墨”的具体情况。只能通过地域造墨分布来大概了解“汪氏墨”的情况。当时,造墨业主要分为“休宁派”(以休宁的汪中山、邵格之等为主)、“婺源派”(以詹致和、詹声等为代表)、“歙派”(以程君房、方于鲁等为代表)。而前文“新都汪氏墨宝”中的“新都”正是歙县,也就是以程君房、方于鲁为代表的“歙派”所在地。有意思的是,董其昌与程君房交往过,董曾试程氏墨,这在董其昌的信中有所显示:

日。门下之过吴会也。徒以访不佞。而不佞荷衣蕙带,烟波泛宅,与鸥出没,随风东西,大都今夕之夕,不知明复何诣。而门下复求之于娄江,于犊川,于吴门。练影安得有钓徒分身哉。然千里命驾,问我雀罗……不佞之失门下,惋怅累日。岂惟地主阙如而已哉。墨苑题若序,不佞不敢后于诸公,亦思发其愤悱……物色门下西郊,置书邮,稍暇却寄。不佞有两座师皆在新安,未酹宿草。明年二月必访高斋,报谢门下。先此复不宣。[10]

这段文献显示,程君房亲自去吴会拜访董其昌,并跟随董其昌足迹于娄江、犊川、吴门,但都未和董见上一面。董其昌知道其来意,允诺明年到新安祭奠师座时前往拜访,之后为其《程氏墨苑》作序:

今程氏之墨满天下,同能者宜悉力而与之角。乃数年来不闻有超乘而先者,即诸公酬赠,以为横绝四海不减奚超矣。百年以后,无君房而有君房之墨;千年以后,无君房之墨而有君房之名,吾于何乎知之于当世之赏会乎?知之君房其无改玉也哉!君房曾有所不释方氏而欲穷其伎,故殚精于此,以一丸塞其关,男子不具刚肠,但可悠悠视息,何成一事,君房有心人也哉!其墨之传也以此。君房游吾郡,无他过从,独索余试墨。是日池水尽黑,而余为作墨苑序。[11]

董其昌对程氏造墨大为赞扬;明代书家邢侗亦是如此,认为其墨“入目色泽无异时工,磨而试之,勃然五色云起凤池之上,坚而能润,黝而有光。余求所谓舐笔不胶,入纸不晕,今始见之”。[12]不仅如此,程还创制了桐油烟与漆烟合用的造墨方法,徐渤在《鳌峰集》中写道:“守黑探玄有高致,桐液松烟捣炼工。蒸胶和漆奇方秘,端溪石上生紫光。染濡毫素增锋芒,始知制法入三昧。”然而,现有的文献表明,董其昌与程君房的相识或许源于程请董为其《程氏墨苑》作序,而程、董可能并无其他交往,董也很少使用程氏所造的墨。董其昌在其《筠轩清秘录》中提道:“若我朝墨,定当以罗小华鹿角胶为第一,龙柱次之,华山松又次之,宣庙尤妙。方正、邵格之、方于鲁辈,可供日用,不堪传世。”[13]其中并未提到程氏墨,反而提到了方于鲁,方于鲁原为程的徒弟,后反目。董曾在《程氏墨苑序》中提到:“君房曾有所不释方氏而欲穷其伎。”[14]谢肇淛在其《五杂组》中言:“近代方于鲁始臻其妙,其三十前所作九玄三极,前无古人。最后程君房与为仇敌,制玄元灵气以压之。”[15]虽然方一开始是程的徒弟,但在造墨上二人齐名,“近代制墨者,以程君房、方于鲁为上”。[16]关于方于鲁所造的墨,王世贞在《方于鲁墨赞》中给出了很高的评价:“黝而泽,致而黑;桐而峄,练厥液;光可晰,坚于璧;置于水,久弗蚀。”[17]李绍文撰《皇明世说新语》中提道:“莫云卿最爱方于鲁墨,尝曰:‘……吾与方氏,殆无间然。’”[18]莫云卿即莫是龙,其父亲莫如忠是董其昌的老师,也许正是由于这种原因,董其昌才在日常用墨时多用方于鲁墨。值得一提的是,王铎在创作时也钟情于方于鲁墨,其《临晋唐帖》册[19]云:“磁州张二亲丈赠予以大砚,坚莹如碧玉,试方于鲁墨,因临古帖二十版。”不仅如此,王铎亦视罗小华墨为珍宝,“罗家墨宝劳吾梦,几遍一见发狂兴”。关于罗小华墨,董其昌认为“若我朝墨,定当以罗小华鹿角胶为第一,龙柱次之,华山松又次之,宣庙尤妙”。清代阮葵生在《茶余客话》中也提出同样的看法:“小华墨以鹿角胶为上上品,龙柱次之,华山松又次之,邱谷香家旧藏墨颇富,近亦散落殆尽。”[20]此看法也许是借鉴董其昌。董其昌好友高濂也认为“今世所尚以罗小华为最”,[21]罗氏也善收藏,更精于造墨,“坚如石,纹如犀,黑如漆,一螺值万钱,至今人皆知罗小华墨”。[22]另外,与程君房、罗小华并称为明代制墨四大名家的,还有方正、邵格之墨[23]:

方正牛舌墨,有“极品清烟”四字,论墨家多推方氏,几与小华道人等,殆世庙前人也,宋牧仲使君一日谓余曰:“吾藏墨有方正者”,余急呼曰:“得非牛舌墨乎?”发视果然,盖诸家推方氏“牛舌墨”为最耳。[24]

邵格之青丘青蓝,擅誉罗氏。[25]

通过上面的论述,可知董其昌的用墨,主要以徽墨为主。那么,他是怎样使用墨的?我们可以参考其弟子倪后瞻的说法:

凡书字,墨须新磨。重按缓转,则汁细色鲜。书笺纸宜用烟墨,书宣纸宜用胶墨,书熟宣胶墨与烟墨同研乃佳,若纯用烟墨,一经裱后,则墨色晕出,字迹模糊矣。研墨成后,必须令其停十余分钟,乃取笔蘸写之,则光彩异常。又墨须浓,笔须健,以健笔用浓墨,则作字有力而气韵浮动。[26]

在书写时,董其昌强调墨要新磨,且在磨墨时要重按缓转,这样才能磨出符合自己心意的墨汁。新磨的墨,色彩鲜亮,重按缓转才能使墨汁更加细腻。我们可以从董其昌的作品中看到这种新磨出来的墨汁的表现效果。董认为,在笺纸上书写要用烟墨,因为笺纸一般细腻光滑,而烟墨中胶的含量较少,且亮而鲜,书写放大后略有颗粒状,能够更好地吸附在笺纸上。那么,董其昌所用的“烟墨”是松烟还是油烟?油烟,黑而光亮,一般被应用于书法的创作;而松烟一般用于绘画的创作。在观看董其昌的书法作品后,发现其书法作品淡而雅,应是使用了松烟墨。此外,在董其昌450周年诞辰时,冯有才(当代徽墨制作专家)带领相关技术人员在上海博物馆反复揣摩董其昌的作品,以求恢复失传已久的明代松烟墨制作工艺。这样看来,董确实使用松烟墨比较多[27],这或许也是受其绘画创作经验的影响。“古墨惟以松烟为之,曹子建诗:‘墨出青松烟,笔出狡兔幹。’唐诗:‘轻幹染松烟’,东坡诗:‘徂徕无老松,易水无良工’;小说载:‘王方翼燎松丸墨,富家。’《闻见录》云:‘唐李超,易水人,与子廷珪亡至歙州。其地多松,因留居以墨。’”可见,这种“烟墨”是古徽州特有的,“而制油烟之佳墨,皆出于徽州,故徽墨皆遍行天下”。[28]烟墨中胶的含量较低,在生宣上书写时容易洇开,使线条失去神采;胶墨因含胶量较多所以更适用于生宣。但对于熟宣,董其昌认为要烟墨与胶墨一起使用。笔者认为,这样也是有道理的。其实,熟宣在纸性上与笺纸类似,也就是说是可以直接用烟墨书写的。但董其昌考虑到,如果只用烟墨书写,含胶量不足可能会导致后期装裱时墨遇水渗开,因此,他认为用熟宣创作时,烟墨、胶墨须调和使用。可见,董对于创作的每个步骤都相当熟悉且经验丰富。董其昌在《筠轩清秘录》中对装裱收藏有详细的论述[29],这里不再赘述。熟宣纸和笺纸纸性虽然类似但还是有差别的。首先,从细腻度上来说,笺纸更为细腻,更容易吸附烟墨,而熟宣纸对于烟墨的吸收能力不是很强,一般墨汁只浮于纸张表面,装裱时很容易渗化开来。只有烟墨与胶墨一起使用,字迹才不会模糊。其次,磨好墨后还要等十分钟再开始书写,其目的是让墨慢慢沉淀,让墨的油彩浮在墨汁的表面,书写出来的作品墨彩效果才更佳。最后,用健笔蘸浓墨(这里再一次强调了董其昌书写时所选用的笔为健笔),健笔在书写时和软毫笔不一样,因为健笔的弹性更足,和纸面接触时间更短;而软毫笔相反,它和纸面的接触时间长。并且,在墨汁的储存量、出墨量上,这两种笔也有所不同。健笔蓄墨较少,且墨汁流动较快,软毫笔相反。因此,这两种笔对书家用纸的要求也就不一样。健笔更适用于光滑且不易渗化的纸张,而软毫笔更适用于生宣纸,这就是清代碑学兴起之后,羊毫笔盛行的原因之一。因此,若健笔蘸了含水量很多的墨去书写,这样写出的作品,既没有力量和神采,也会因为水分太多、墨汁不易渗化而影响书写。

二、书写用墨的表现

在上文倪后瞻的记载中,其除了记载董其昌对墨的使用情况之外,还介绍了墨的使用与笔、纸之间的关系。那么董其昌具体选择使用什么样的笔和纸,这些物质材料对其用墨的表达有着怎样的影响?

(一)毛笔与墨笔

墨一直是历代书家书写实践中所关注的问题,董其昌也不例外,在其理论著作中有诸多对笔墨的讨论,“字之巧在用笔,尤在用墨,然非多见古人真迹,不足与语些诀窍也”。[30]“禅家云参活句不参死句。书有笔法、墨法,惟晋唐人真迹具足三昧。其镌石锓版流传于世者,所谓死句也。学书者既从真迹得其用笔、用墨之法,然后临仿古帖,即死句亦活”。[31]另外,董其昌在绘画理论中也有相似的论述:“荆浩云:‘吴道子画山水,有笔而无墨,项容有墨而无笔,盖有笔无墨者,见落笔蹊径而少自然;有墨无笔者,去斧凿而多变态。’”[32]不仅如此,笔与墨的配合还可表达出山石的肌理、虚实关系。“古人云:‘有笔有墨’,笔墨二字,人多不晓,画岂有无笔墨者。但有轮廓而无皴法,即谓之无笔;有皴法而不分轻重向背明晦,即谓之无墨。古人云:‘石分三面’,此语是笔亦是墨,可参之”。[33]上面的论述表现出笔法和墨法对书画实践的重要性,也间接显现出毛笔和墨这两种物质材料的关联性。关于董其昌毛笔的选择,董的入室弟子倪后瞻(生卒年不详)云:“董用羊毫笔,其头甚长,约一寸七八分,又略丰美。所谓毫毛茂茂,但笔尖瘦耳。此写大小书笔也。写小楷、小行,或微杂紫毫,或竟用紫毫。若论匾额,宜用羊毫之大者,绝不用棕及猪毫。”可知,若按现在的单位换算,董其昌所使用的羊毫笔笔头长度差不多有5cm,并且笔肚丰满,笔尖出锋很细。倪后瞻认为董其昌就是用这样的毛笔来书写大、小书。“大、小书”这个概念相对笼统,我们很难切实感受其所书字体的实际大小。之后倪后瞻又言,董其昌写小楷、小行书时选择使用纯紫毫或微杂紫毫。这里的“小楷、小行书”是否和前面提到的“大、小书”中的“小书”尺寸相同?如果相同,倪后瞻在描述时为何将两者区分开来?笔者将《董其昌书画编年图目》所记载的书法作品尺寸进行了大概的换算,以单字大小为单位,发现其小楷、小行书单字大小在2cm左右,而中字大小为5cm左右,稍大一点为10cm以上。这样看来,“大、小书”中的小书和小楷、小行书并非同一种大小。台北故宫博物院藏董其昌《论书》册页似乎也给出了解释,“以羊毛画笔作书差如意”。虽然这里的笔是“羊毛画笔”,我们很难知道这种笔与董其昌所用羊毫笔的性能有何区别,但这可以作为一个佐证。羊毛画笔所书字的大小差不多2cm左右,应用紫毫笔或微杂紫毫书写,更符合董其昌的书写习惯。尽管在理论上做了如此细化的区分,但在书写时并非严格按照书体大小来选择所使用的毛笔,这一点在后面董其昌的用笔、开笔习惯中会进一步论述。最后,董其昌在书写匾额时一般会用大的羊毫笔书写,字的长宽在20cm左右。总体来看,董其昌对毛笔的使用,会在书写时根据不同书体、字的大小有其独特的选择。那么,根据字的大小选择相应大小的毛笔,这对用墨的表达有怎样的影响?在书法实践中,如果我们选择大的毛笔来写小字,即使我们的蘸墨量很少,在书写时由于毛笔本身的蓄墨体量较大,书写的字又很小,这样就会导致蘸一次墨可以书写很多字,但字的墨色表达会比较单一;相反,如果用小的笔来写大字,即使蘸了很多墨汁,也许一个字甚至一笔还没有写完就会干枯,虽然会出现墨色的变化但会影响字的书写,最终会导致墨色无法正常地表达出来。因此,只有相应大小的字和相应大小的毛笔搭配,才能使得墨色有更为出彩的表现。除此之外,毛笔的性能也会影响用墨的表达。

那么,董其昌所使用的紫毫笔或兼杂紫毫笔及羊毫笔的性能是怎样的?对于紫毫笔或兼杂紫毫笔,潘天寿在《毛笔的常识》一书中认为,紫毫健长,且有弹性。白居易诗:“紫毫笔,尖如锥兮利如刀。”[34]可知紫毫和鼠须笔性能相似。同时,潘天寿将紫毫硬度排在第三,鼠须排在第四,羊毫排在第六,鸡毛最软[35]。这样来看羊毫笔是相对偏软的,而羊毫又分为羊毛兼毫(也就是现在的兼毫笔)和纯羊毫。那么,董其昌日常书写更倾向于哪种羊毫笔?徐珂在《清稗类钞》中云:“羊毫,羊毛所制笔也,世称湖笔,皆出于湖州之善琏镇。”[36]在当时湖笔极为盛行,董其昌的好友屠隆称:“大抵海内笔工,皆不若湖之得法。”[37]虽然现存文献中并未明确指出董其昌使用过湖笔,但通过好友屠隆对湖笔极高的评价,可推断董有可能使用的是湖笔。并且,在明初时,湖笔就已经成为贡品,据明成化《湖州府志》卷八《赋税》载:“明初湖州已经上贡笔料,岁办笔管共13587个,山羊毛10斤5两。”[38]关于湖笔,谢肇淛指出明代湖笔最为著名者曰巨细——以兔毫为柱,羊毫为辅,刚柔适宜[39]。与董其昌同朝为官且有所交往的明书家张凤翼,在叮嘱朋友制笔时特意提出了分量搭配的要求:“湖笔领惠,俟试后更复。此后有便,幸为仆特制大者二枝,小者三枝。须令多著羊毛而以兔毫领之,在好不在多也。”[40]之后乾隆时期的笔工王孙逢对于羊毫笔的制作也提出同样的观点:“吾今造笔,软毫中必参用硬毫,硬毫中必参用软毫,方能合人意而适于用。盖名为纯羊毫笔,而果纯用羊毫则其软如绵,不善用者不能成一画。名为狼毫笔,而果纯用狼毫,则其硬如锥,不善用者亦不能成一字。世无真能用羊狼毫者,反归咎造笔之不佳,吾安得不曲为之调剂耶?”[41]这样看来,董其昌所使用的羊毫笔极有可能是羊毛兼毫笔。即使使用过纯羊毫笔,这种情况也是极少的。

由此可知,董其昌使用的毛笔主要以健笔为主,这一结论也符合上文倪后瞻所说“笔须健,以健笔用浓墨,则作字有力而气韵浮动”。关于健笔对墨色的表现,上文已有简单介绍。除了性能和蓄墨量,在墨色表现上,健笔在书写时会使得墨色更加亮丽,这是其健的特性表达出来的。而且由于蓄墨量少并且流速快,健笔更容易表现墨色的变化。此外,董喜用“淡墨”,淡墨的表达,很容易导致字迹灰蒙、无力,而健笔与淡墨的结合,正好使得其淡墨的表达更加有光彩和生命力。不仅如此,董的毛笔使用习惯也增加了其墨的表达效果,倪后瞻描述道:

凡有新笔,先以滚水洗毫二三分,胶腥败,毫为之一净。则刚健者遇滚水必软熟,与笔中柔毫为一类,然后以指攒圆,不可令褊,攒直不可令曲,干三四日后,剔砚上垢,去墨星,新水浓研,即以前干笔饱蘸,不可濡水,仍深二三分,随意作大小百余字,再以指攒圆攒直,又听干收贮。临用时,量所用笔头浅深,以清水缓开如意中式,然后蘸墨。此法传自玄宰先生。[42]

董其昌开新笔时,并不是用滚水将整支笔的胶全部洗去,而是只洗掉前面的十分之二三(按现在的单位计算为1cm左右),然后将笔攒圆,保持没有破开时的样子,再晾干。三天四天后,不需要蘸水,直接蘸浓墨二三分,和之前开笔时深度一致,并且书写大、小字百余字,再将其攒圆攒直,令其晾干。这是董其昌的开笔过程。对这段话,笔者主要有三个疑问:1.为什么只开毫二三分?2.为什么每次都将笔攒直攒圆?3.第二次为什么不蘸水而是蘸浓墨,并且书写大小百余字?从前文中我们知道董其昌喜用长锋羊毫,长锋羊毫的笔锋较长且相对较软,腰力不足。这样的开笔方式可更好地保持毛笔的健性,易于书写。如果全部泡开,毛笔的蓄墨量是很足的,以董其昌书写笔墨枯湿变化来看,是不符合其审美习惯的。何炎泉在其《秀色掩古今——董其昌的书法成就与境界》一文中提出董其昌此法就像是散卓笔笔毫根部塞进笔管的方式,并且他还提出这样的方式会使毛笔蓄墨不足,所以选择了高丽纸、宣德笺等光滑的纸张[43]。笔者认同其观点,这样的方式也有利于董其昌笔墨的表达。关于董其昌的开笔深浅并非一成不变,而是根据所写字的大小、字体等决定开笔深浅,“又由浅入深,令四面毫之润处无一丝不齐,酌字之大小,以分浅深。若临米,纵写小字亦须深开,方运用轻重如意也”。[44]董其昌每次都将笔攒直攒圆,主要是为了保持笔的笔性,用滚水去胶也是为此。《长物志》中描写:“尖、齐、圆、健,笔之四德。盖毫坚则尖,毫多则齐,用苘贴衬得法,则毫束而圆,用纯毫附以香狸、角水得法,则用久而健,此制笔之诀也。”[45]同样倪后瞻提出:“凡欲作字先开笔,开笔之法,先点清水,少歇又点,如此两三次,令水透毫,然后取笔向干净砚上旋转轻捺,令四面之毫无一丝不和,又由浅入深,令四面毫之润处无一丝不齐。”[46]使其毫毛整齐和顺。开笔二三,也极有可能是受砚的大小的限制。董其昌喜用端砚,据记载他曾使用的端砚,砚高五寸,宽三寸,厚七分,此砚的蓄墨量并不多。并且,董其昌善画山水画,山水画讲究“惜墨如金”。这些对其开笔方式都可能产生了一定的影响。此外,在第二次开笔时不蘸水而是蘸浓墨,且书写大小百余字,也是有一定目的的。笔者认为,董的目的是试笔,以书写百余字来稳定、熟悉笔的性能,浓墨相对一般墨汁,其胶的含量更多,这样待其干后亦起到攒直攒圆的作用,也为后面的自由书写奠定基础。其次,“临用时,量所用笔头浅深,以清水缓开如意中式,然后蘸墨”,在正式书写时还是用清水将笔打开,然后蘸墨。在第二次开笔时倪后瞻并没有说明将墨汁清洗后晾干,也就是说毛笔是浓墨直接晾干,这样在蘸清水后再蘸墨汁,就会形成浓、淡、浓的墨色分布,也就符合了董其昌书法作品中浓淡的墨色分布变化的表现。

(二)纸与墨纸

作为书法实践的载体,在书写用墨的表现上必然会起到重要的作用,不同的纸会有不一样的用墨表现。有关董其昌对于纸的选择,其弟子倪后瞻在《倪氏杂著笔法》中提道:“玄宰作书,或纸或绫,不喜写绢,以故平生绢书极少。刚纸用柔笔,柔纸用刚笔。”[47]倪后瞻的这项记载是相对可靠的,笔者将《董其昌书画编年图目》所记载的书法作品用纸进行了统计,上面所载董的作品用纸最多,绫与笺的数量不相上下,绢的使用最少但也有相当一部分作品。何炎泉将《石渠宝笈》上董的作品纸张进行统计,发现董最喜欢使用高丽纸和宣德笺[48]。这也符合笔者统计所得的结果。董在行书《秋兴赋》卷尾跋:“甲辰(1604)夏,予游茹溪还吴江,友人周公美以高丽镜纸相赠。爱其光泽,每欲书辄止,不忍落笔。”[49]可见董对高丽纸爱不释手,原因是“爱其光泽”,此外他又提道:“高丽侧理,隐起界道,因而用之,虽黄素《黄庭》之织成朱丝,不是过也。孙虔礼以纸墨相发,为书家一合,有以哉。”[50]高丽纸有隐隐约约的纹理也是吸引其用此纸的原因。那么高丽纸的纸质如何?北宋陈槱在《负暄野录》记载:“高丽纸以棉、茧造成,色白如绫,坚韧如帛,用以书写,发墨可爱。此中国所无,亦奇品也。”可见高丽纸以棉、茧为材料,色泽洁白,纸面坚韧细腻,且容易书写。明代高濂[51]、屠隆[52]、文震亨[53]都沿用了此种说法。而沈德符却从不同角度解释了高丽纸:

今中外所用纸,推高丽贡笺第一,厚逾五铢钱,白如截肪切玉,每番揭之为两,俱可供用,以此又名镜面笺,毫颖所至,锋不可留,行真可贵尚,独稍不宜于画,而董元宰酷爱之。盖用黄子久泼墨居多,不甚渲染故也。其表文咨文,俱卤悍之甚,不足供墨池下陈矣。宣德纸,近年始从内府溢出,亦非书画所需,正如宣和龙凤笺、金粟藏经纸,仅可饰装褫耳。[54]

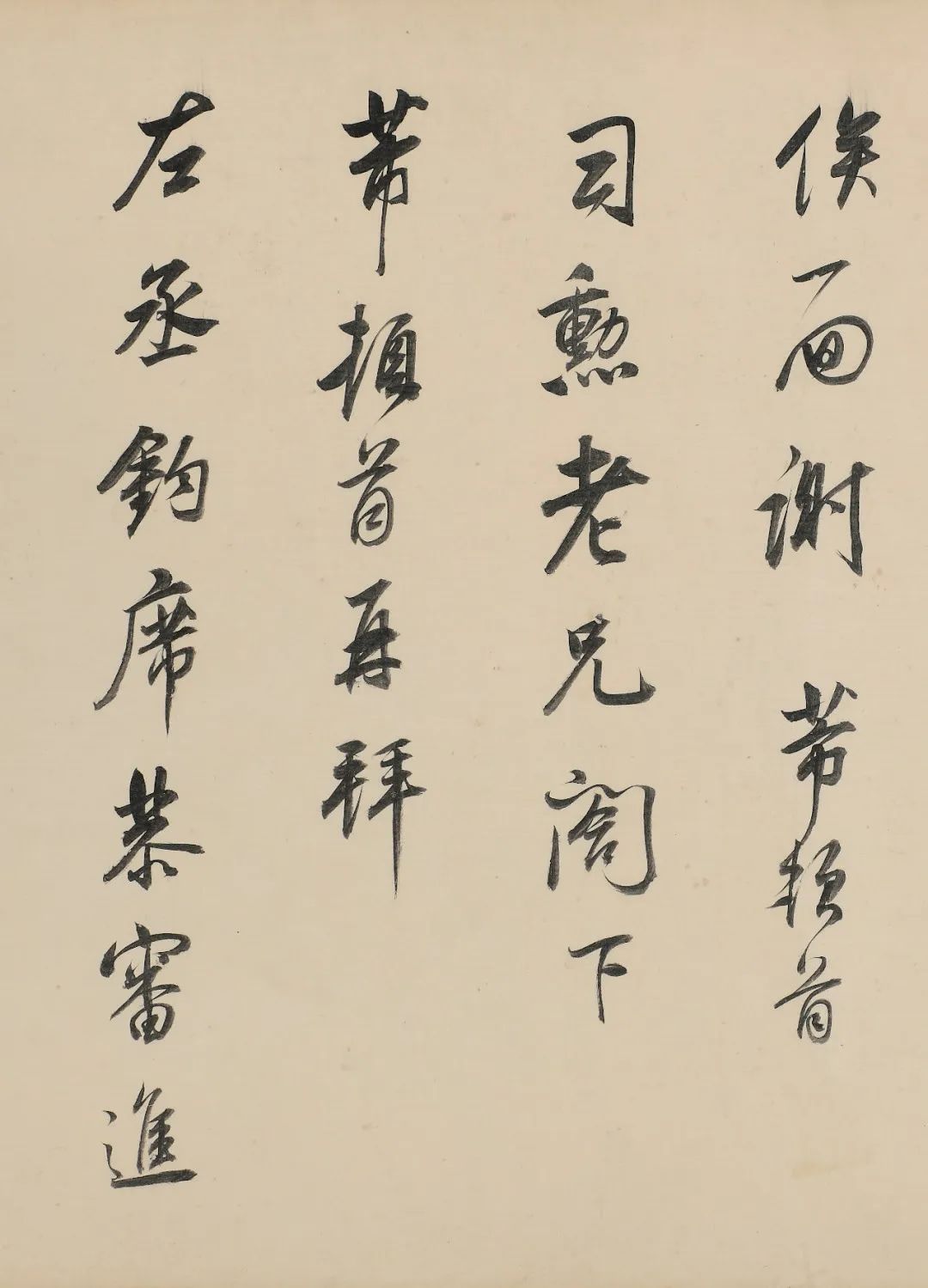

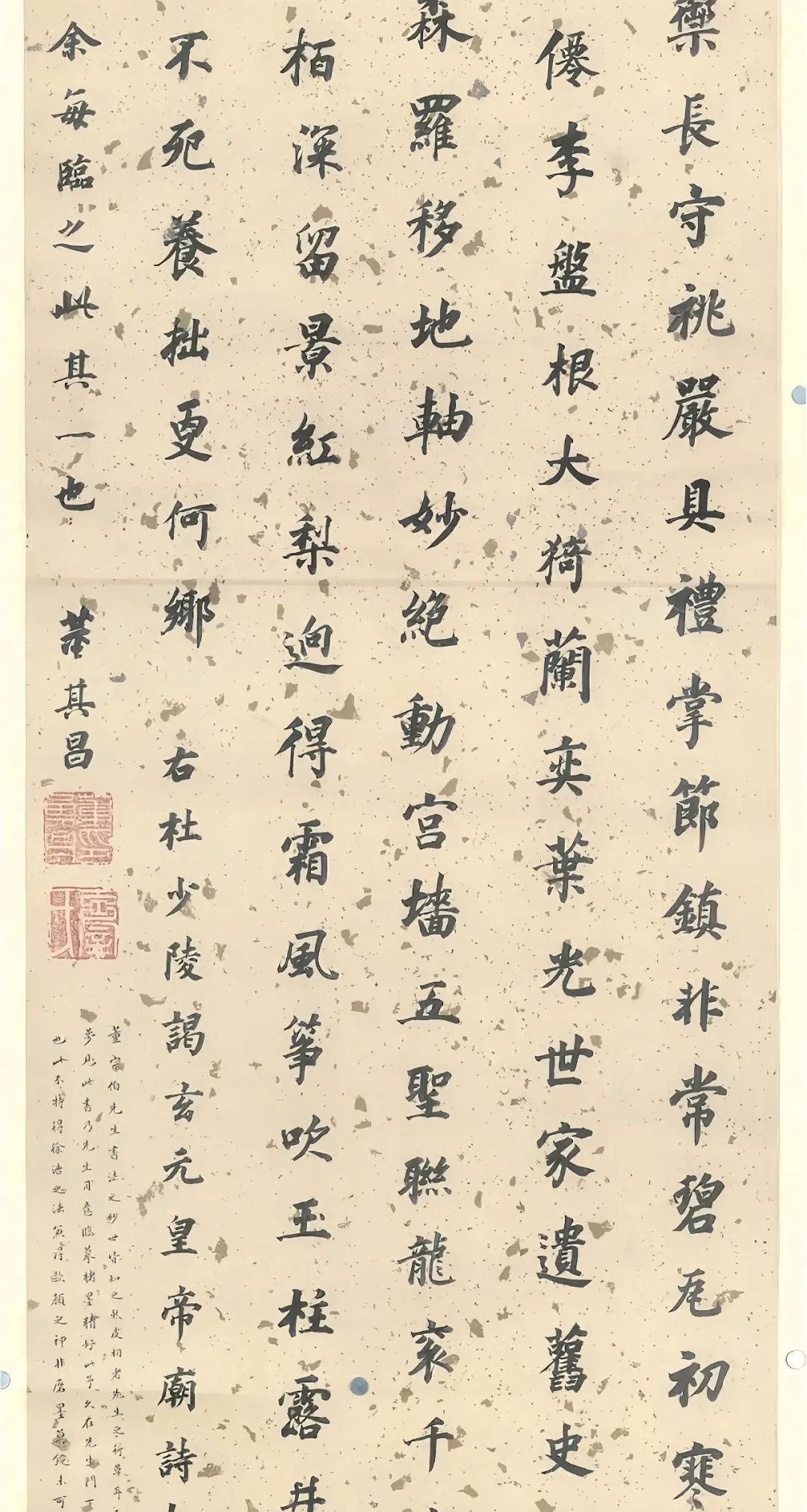

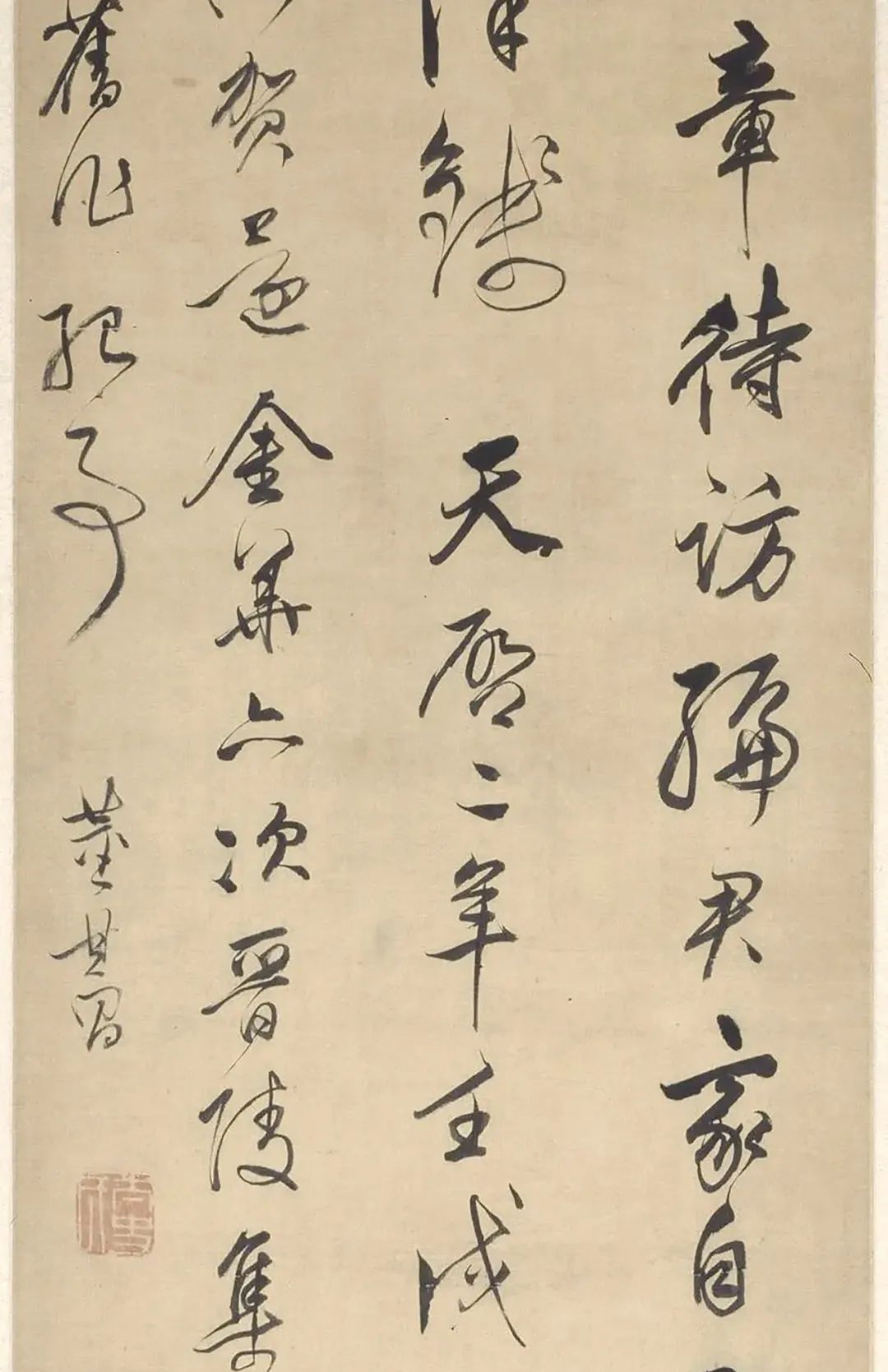

沈德符对高丽纸的描述更为详细,纸的厚度像铜钱一样,纸面洁白,纸的反正面都可用于书写,也就是说此纸有一定厚度且聚墨能力强,不宜渗化。并且,此纸又名镜面笺,可知此纸光滑、鲜亮。另外,在书写时要注意“锋不可留”,这很考验书写者的书写能力,稍有不慎就会笔锋外露,影响作品气韵。此外,沈德符还认为此纸更适合书写行书和真书,不适合画画。行书和真书相对草书书写稳健,此纸光滑细腻,如用草书书写容易轻滑,线质漂浮。现藏于无锡博物院的董其昌《题武夷山图诗并临米帖》卷就是使用高丽纸书写(图1),观其整体以淡墨表现为主,且用墨变化丰富,在丰润中可看到枯笔的表现,且墨色光亮,线条瘦劲有力,可看出以健笔书写完成。这也符合沈德符对高丽纸的描述。

图 1-2 ˉ 明董其昌《题武夷山图诗并临米帖》卷,高丽贡笺,37cm×488.5cm,无锡博物院藏(局部)

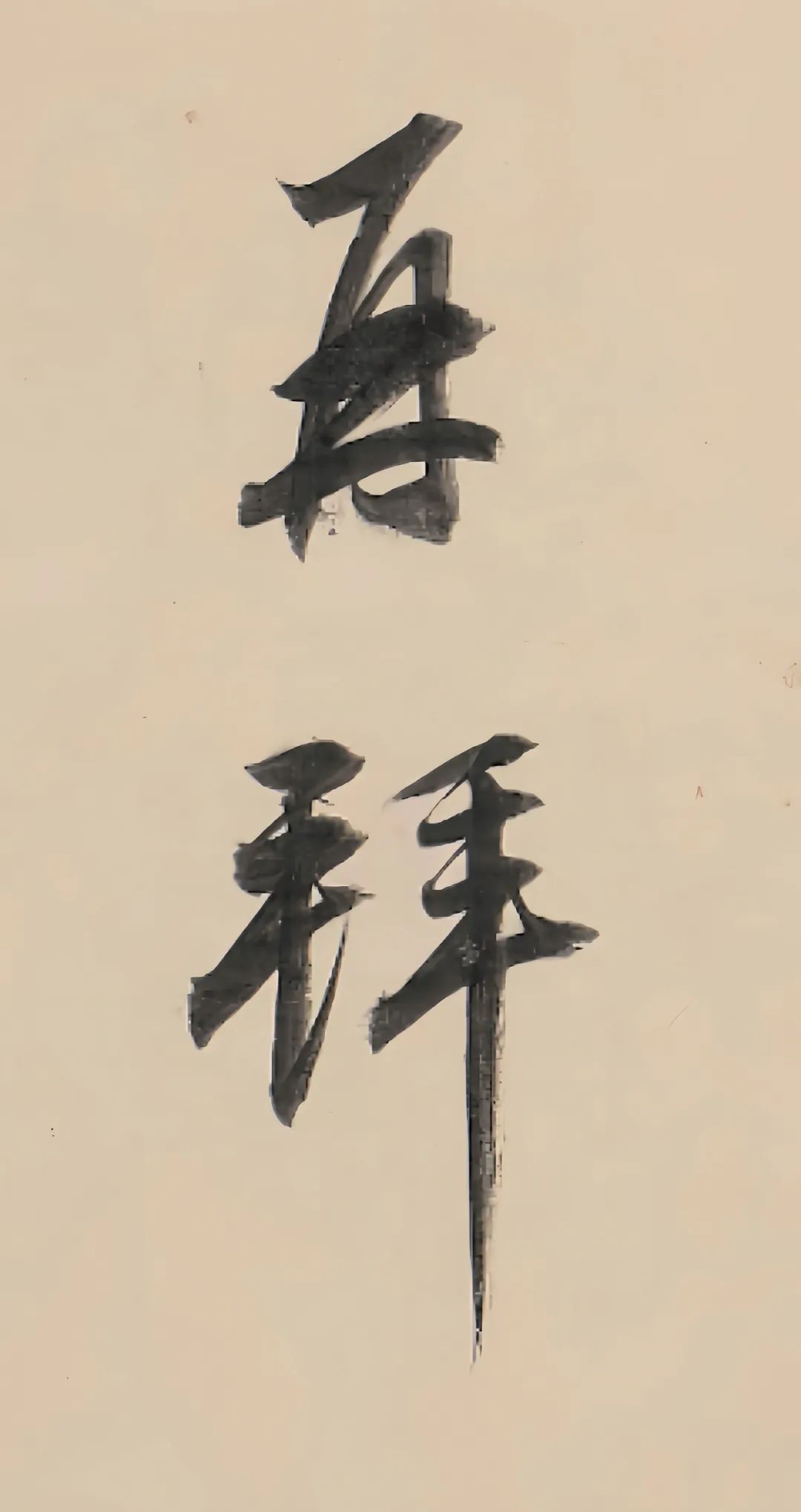

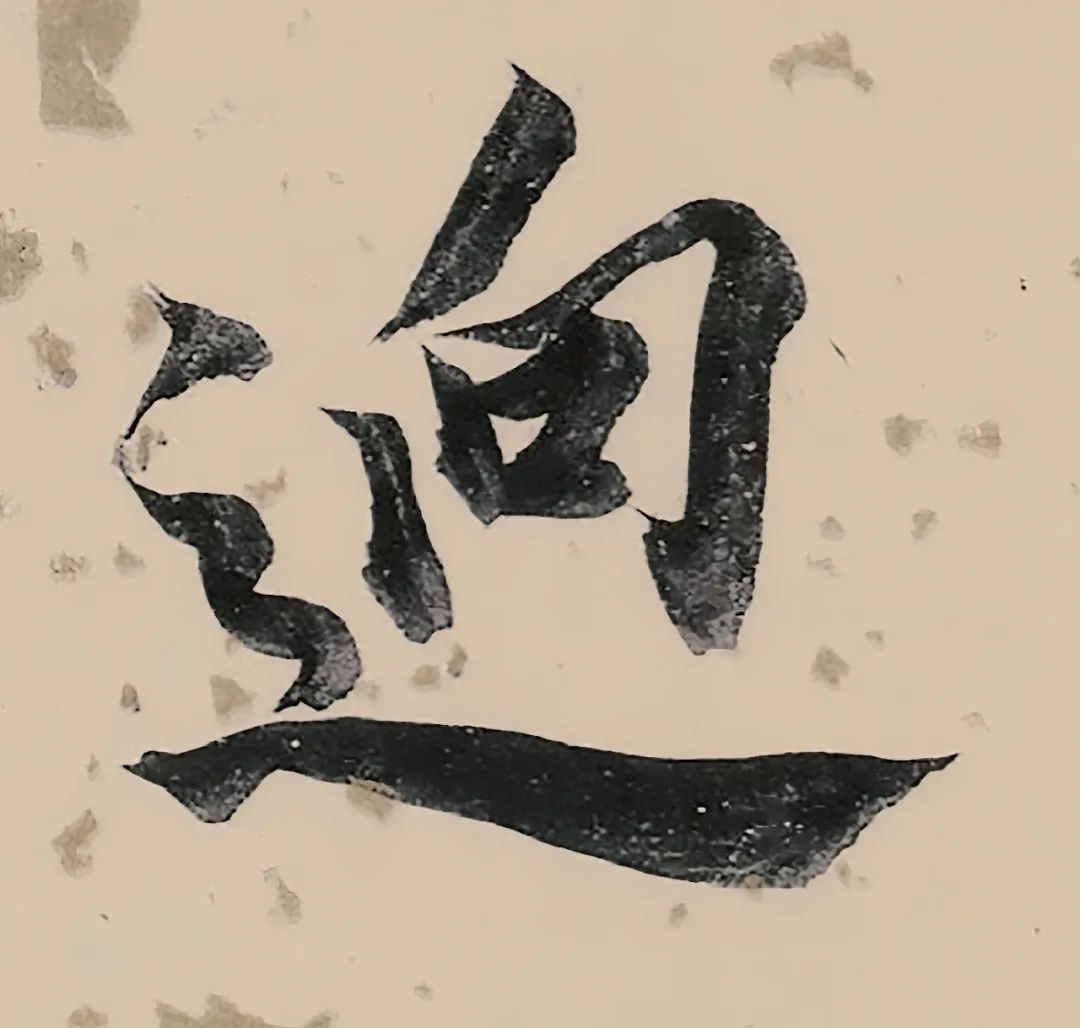

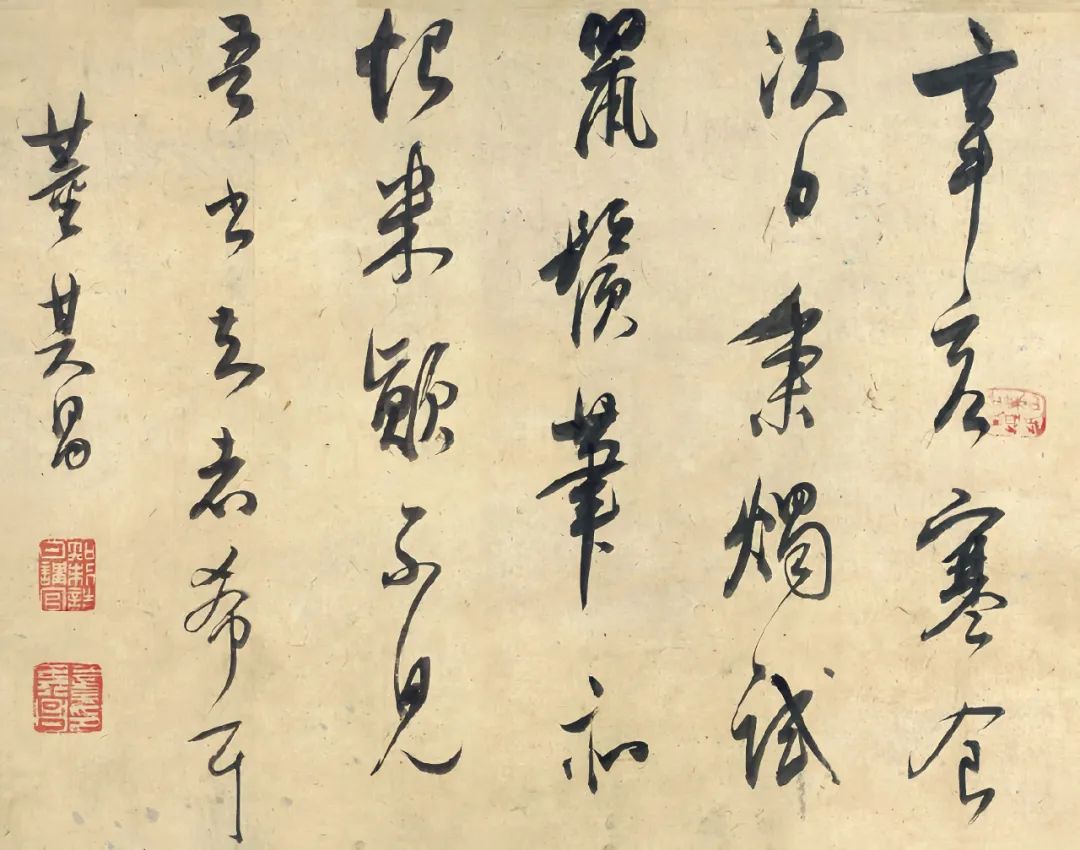

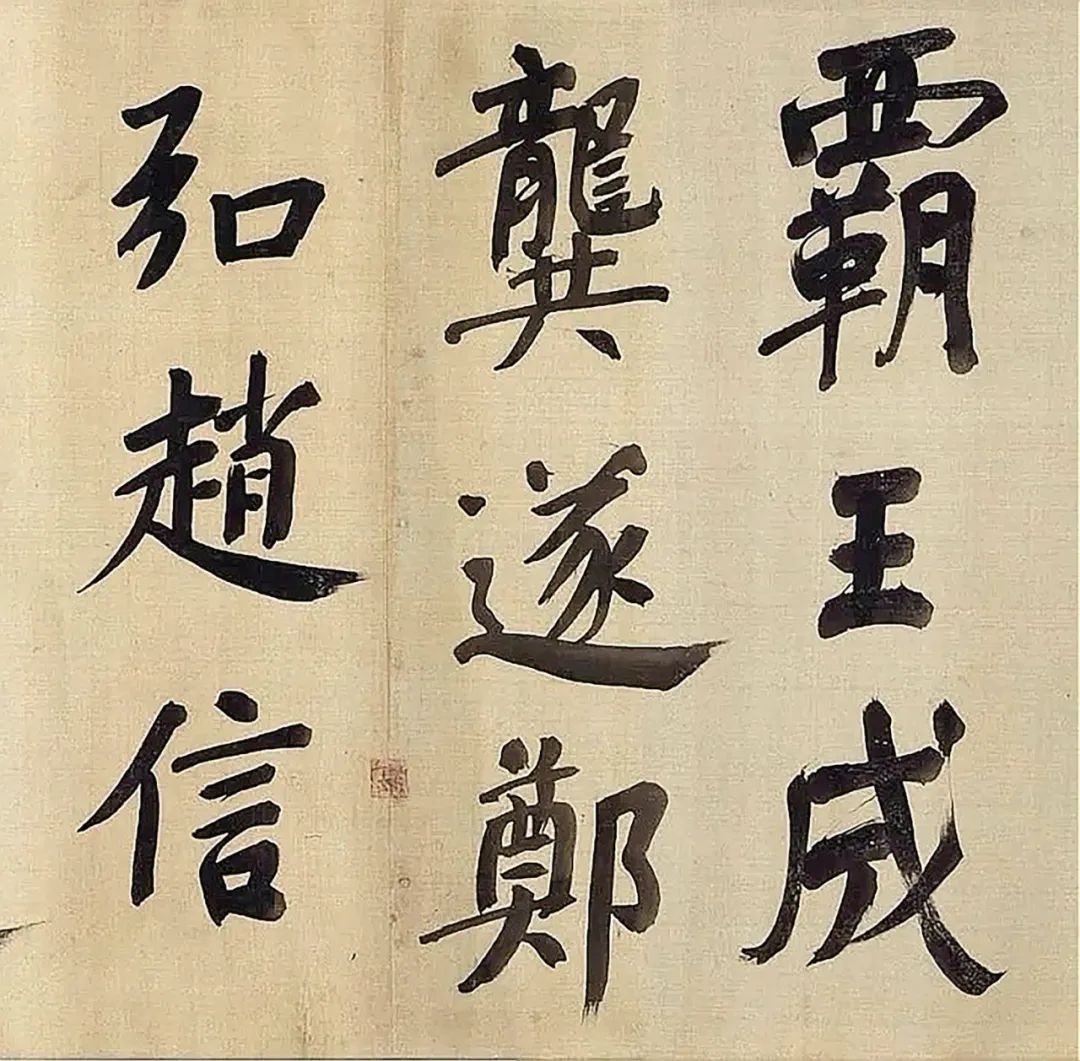

宣德笺、泥金纸、洒金笺、藏经纸在董其昌的题跋、书信、品评等文献中并没有涉及相关说明,笔者只能通过董其昌现存书法作品的用纸及历代名人对纸的品评来进一步说明这些纸的特性,并通过图像资料来展现其纸张与用墨表现之间的关系。关于宣德笺,上文沈德符说道:“宣德纸,近年始从内府溢出,亦非书画所需,正如宣和龙凤笺、金粟藏经纸,仅可饰装褫耳。”宣德笺从内府中流出,民间相对稀少。并且,宣德纸和金粟藏经纸的最初作用并不是用于书画,而是用于装裱书画。文震亨在其《长物志》中提道:“国朝惟大内用细密洒金五色粉笺,坚厚如板面,砑光如白玉,还有印金花五色笺,有青纸如缎素,俱可宝。”这里的五色粉笺就是宣德笺。清人查慎行曾有咏宣德纸的诗,他在诗中也称宣德笺为金花五色笺,“小印分明宣德年,南唐西蜀价争传,侬家自爱陈清款,不取金花五色笺”。其自注云:“宣德贡笺,有宣德五年(1430)造素馨纸印,又有五色粉笺,金花五色笺,五色大帘纸,瓷青纸,以陈清款为第一。”[55]可见这种纸与其生产年代有关,并有各式各样的种类。而且其纸光滑细腻,有一定厚度且有韧性。董其昌用宣德笺作《为高观察临魏晋唐宋诸书》卷(图2),仔细观看此纸,纸面光滑平整,且有淡淡纹理,观其书写,字的墨色分明,墨色由重到轻,这与董其昌特有的书写习惯有关,也是毛笔特性的展现,从放大字可以看出,毛笔的墨色分布并不匀称,右边偏重左边偏轻,这也是其蘸墨蘸水的习惯以及纸张光滑不易渗水的特性导致的,且通过转折处有露骨现象,也可知此纸不易渗化。

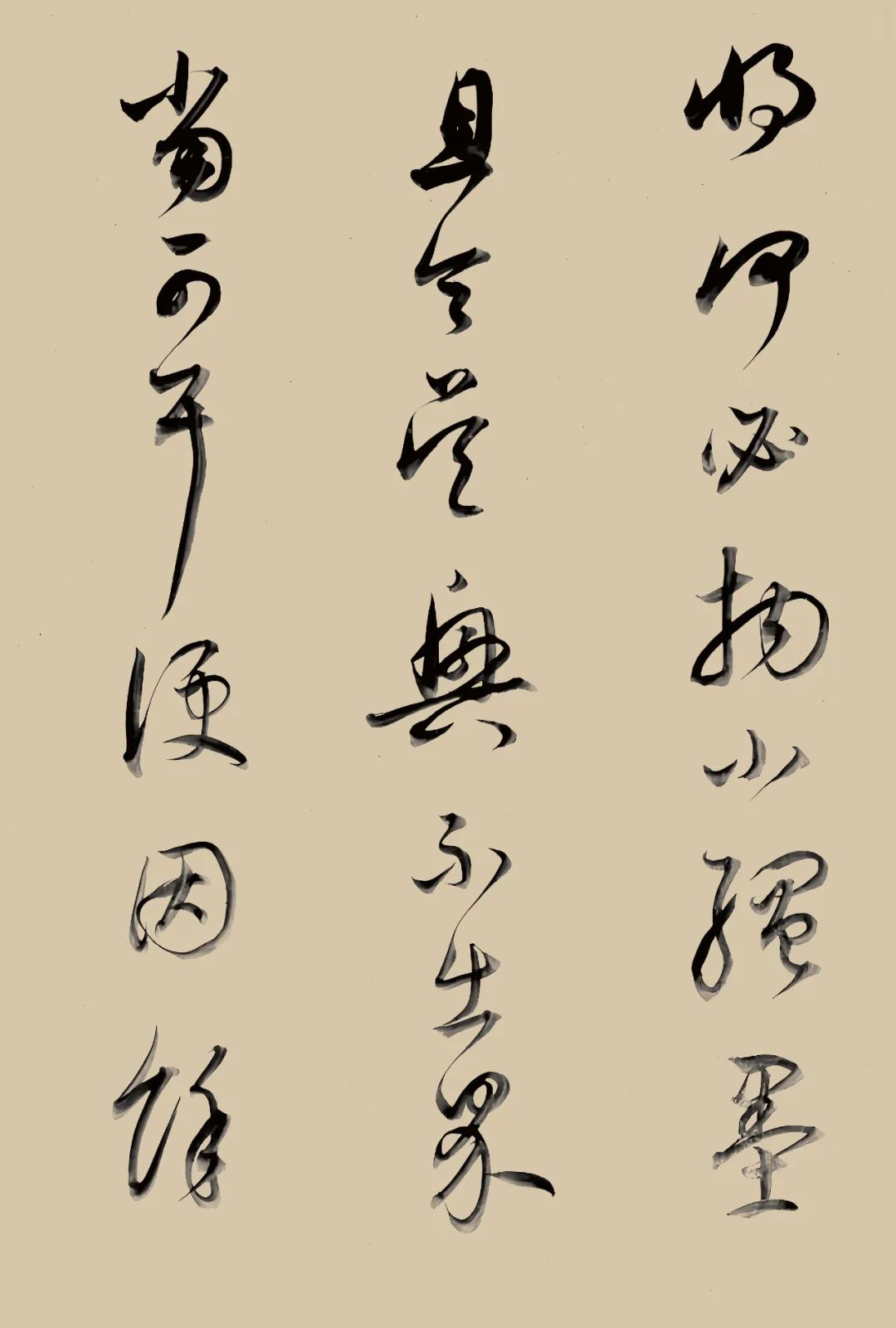

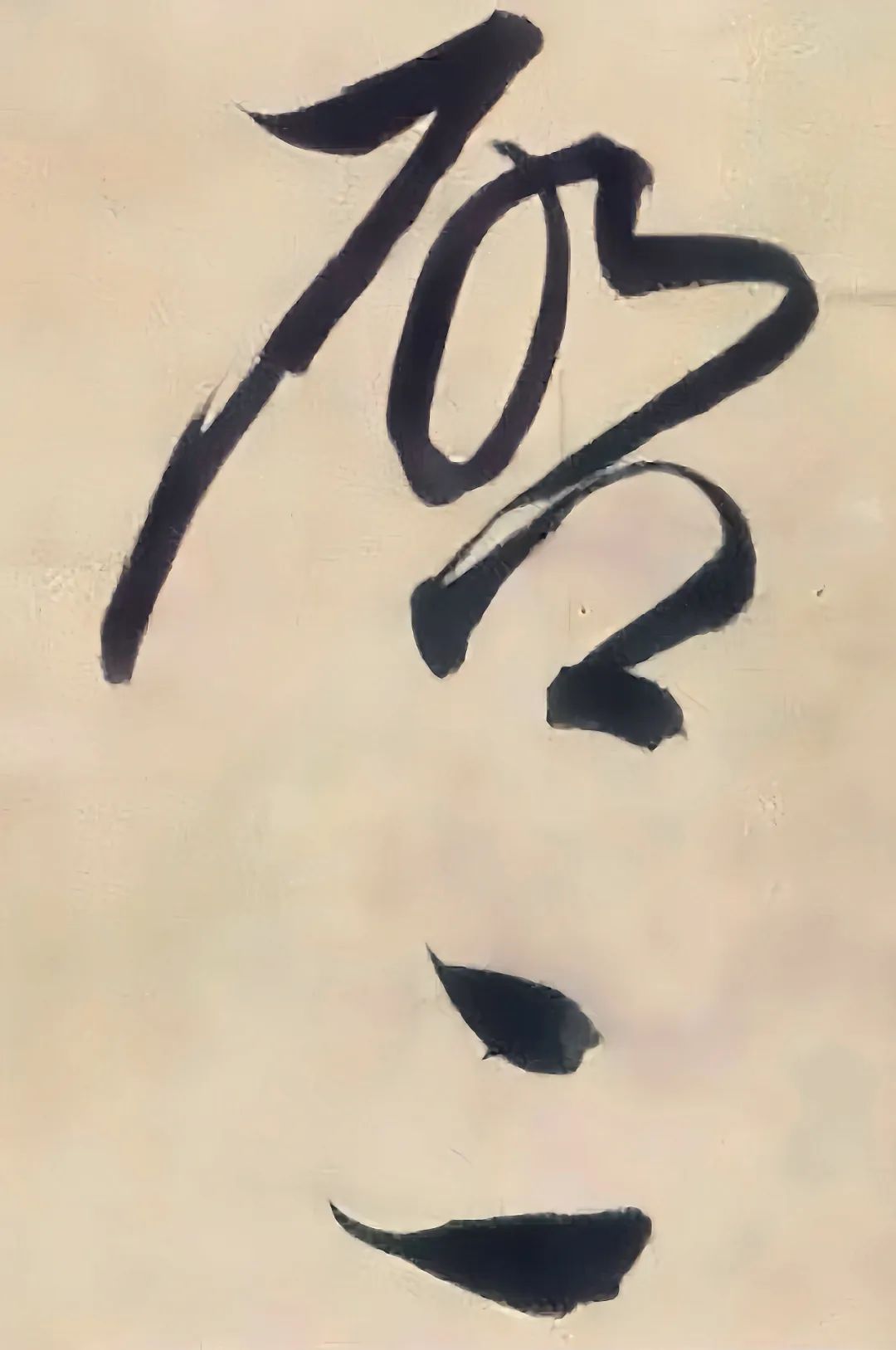

泥金纸在明朝天启至崇祯年间开始大量生产,谢稚柳在《中国书画鉴定》中提到:“明代中期,开始有大片洒金的纸,到明代后期渐少,中后期有小金片纸和金星纸,明末清初又发展成为全纸有金,即泥金纸。”[56]泥金纸由宫廷监制,相当名贵,因经过反复加工,纸性片熟,表面基本不吸墨。美国大都会艺术博物馆藏董其昌《节书归去来辞》(图3),用泥金纸所作,观其局部放大,纸面平整,呈金色,且有金色磨砂纹路,质地厚而坚韧,观其墨迹行笔清晰,墨色分明,应不渗水。关于洒金纸,文震亨《长物志》中言:“近吴中洒金纸、松江潭笺俱不耐久,泾县连四最佳。”洒金和泥金在书写表现上区别并不大(图4),从纸张上看,泥金纸更为细腻厚重,在书写上洒金纸笔墨更能渗入其中,而泥金纸相对轻浮。在制作工艺上也稍有不同。泥金纸的制作更为复杂;而洒金纸相对简单,先在扇面上施胶,然后将金箔以小片密集状洒上扇面,成雨夹雪洒金面,通称“销金”“屑金”或“雨金”,也有称“洒金”。其用墨表现和泥金纸相类似。

图 3-1 ˉ 明董其昌《节书归去来辞》扇面,泥金纸,17.5cm×50.5cm,大都会艺术博物馆藏(局部)

图 4-2 ˉ 明董其昌《杜甫谒玄元皇帝庙》,立轴,洒金纸, 181.5cm×46.1cm ,台北故宫博物院藏(局部)

关于藏经纸,又名金粟山藏经纸,简称金粟山,乾隆皇帝对此纸甚为喜爱,并注记:“今匣中所藏者唐时金粟笺,较之宋时金花笺、明时宣德坚致莹滑,尤为精妙。”可见他所收藏的唐时金粟笺,比起宋代金花笺、明时宣德纸的纸质更加的坚韧、光滑。金粟山藏经纸最早在金元时开始用于书画。自明代中期后,文人们开始接受并使用金粟笺作书。明人胡震亨对这种纸作了更为详细的记载:

金粟寺有藏经千轴,用硬黄茧纸,内外皆蜡摩光莹,以红丝阑界之,书法端楷而肥,卷卷如出一手。墨光黝泽,如鬃漆可鉴。纸背每幅有小红印文,曰“金粟山藏经纸”。后好事者剥取为装潢之用,称为“宋笺”,遍行宇内,所存无几。有言此纸是唐藏,盖以其制侧之。据董谷以为纸上间有元丰(1078—1085)年号,则其为宋纸无疑矣。[57]

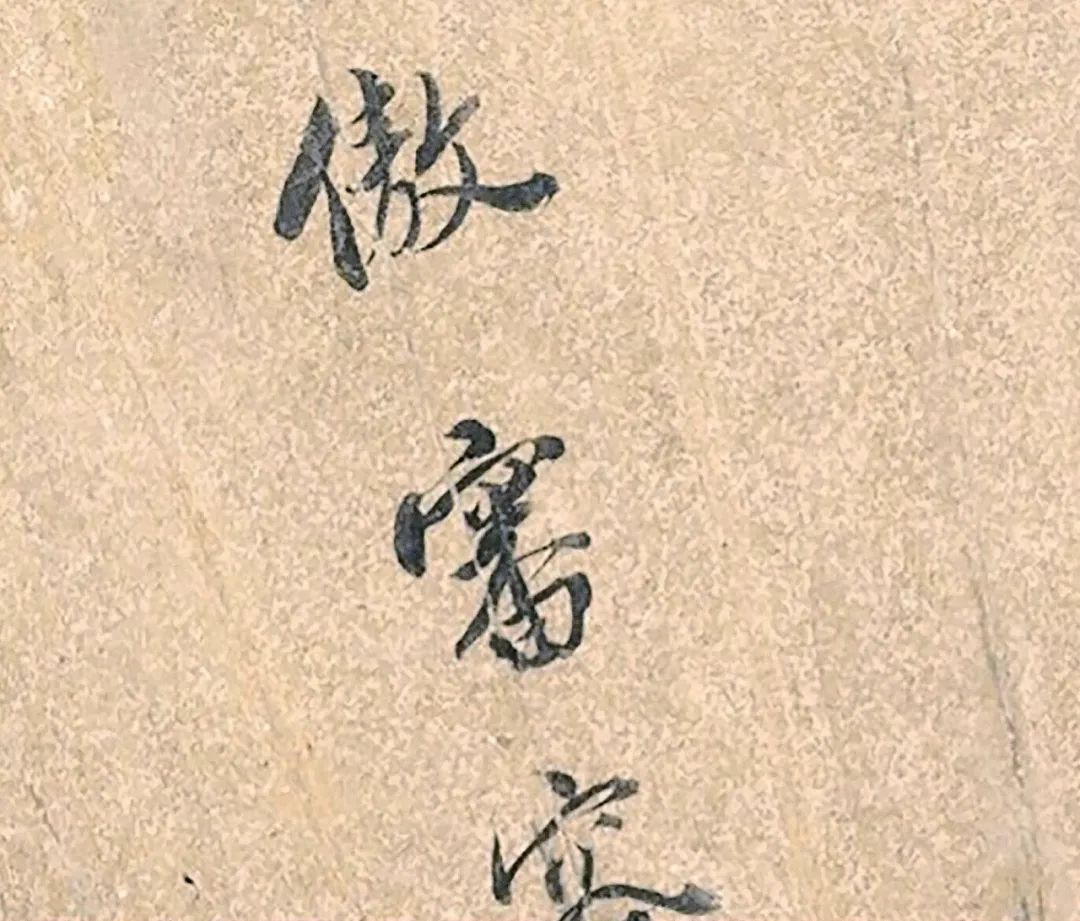

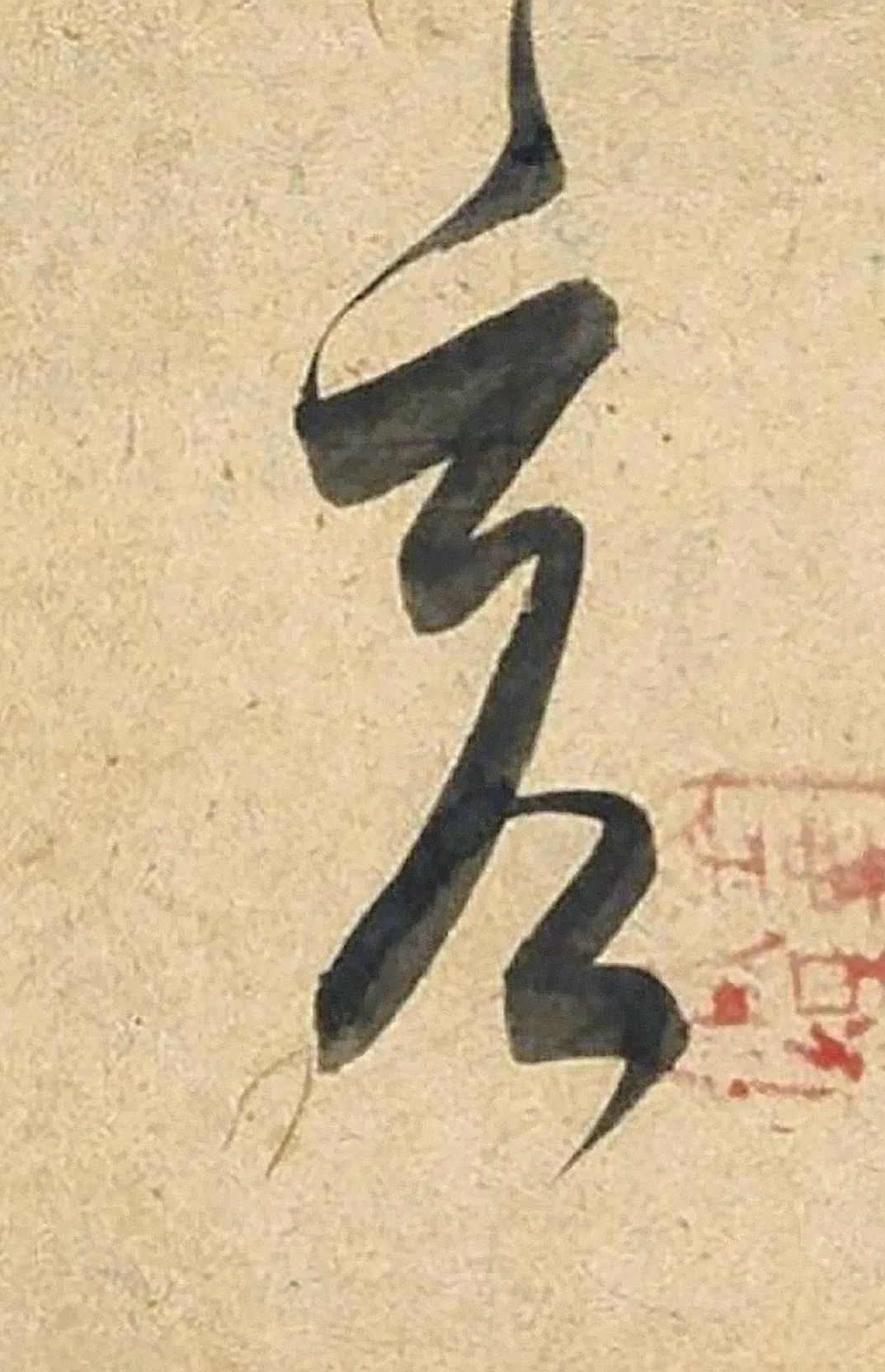

这种纸本来用于抄印经文,后被用于装裱书画。因在纸上均匀涂蜡,所以使纸光泽莹润、艳美。可知此纸性能似熟宣纸,渗化能力不足。这样能使墨汁更好地聚拢。写书后“墨光黝泽”且笔路痕迹清晰。图5为董其昌用金粟山藏经纸所作,上有“金粟山藏经纸”朱文印文,观察此纸,纸质发黄、厚重、纹理粗,但精细莹滑。看董其昌墨迹也与胡震亨的描述一致,墨色如初,黝泽似漆,且笔路清晰。图5中所提到的“鼠须笔”也是董其昌尝试用的笔,但不在日常书写中经常使用,且其笔性比其所用健笔更有弹性,但董其昌却能运用自如,且表现出丰富的墨色变化。

图 5 ˉ 明董其昌《行书宋之问诗》卷,金粟山藏经纸,30.9cm×468.5cm,北京故宫博物院藏(局部)

从上文论述可以看出,高丽纸、宣德笺、金粟山藏经纸、泥金纸、洒金笺在纸的性能和书写用墨表现上是相对一致的。但董其昌除了喜爱上述的纸张,在书写时还喜用绫却不喜用绢。上文已经提到“玄宰作书,或纸或绫,不喜写绢,以故平生绢书极少”。绫与绢都是丝织物,董其昌为何区别对待?还是倪后瞻记录有误?晚明江南地区丝绸生产发达,大幅绢、绫的生产工艺完全成熟,产量亦高[58]。这为书家用绫与绢创作创造了一定的书写环境,明代书家王铎喜用绫、绢书写,并留下大量书法作品,但在写给友人的一封信时他却表露出与董其昌一致的看法,“展观是绫非缣,作画毕竟画绢入墨助兴,最为宜也,绫则落墨走,轻枯重阴,不惟不堪存留,且坏一绫。不敢返璧,敬收,天和拨空,以拙字数行书之”。[59]绢更适于作画,如果用绫作画则“轻枯重阴”。王铎与董一样作画以山水画为主,山水画技法表现为“勾皴擦点染”,而书法的书写讲究“行云流水”。这样看来绫更适合书法的书写习惯,也能更好地表现书法的轻重缓急。但王铎也有部分绘画画在绫上[60]。那么绫和绢的性能究竟如何?《说文解字》云:“东齐谓布帛之细者曰绫。”《释名》又云:“绫,凌也,其文望之如冰凌之理也。”冰凌之理即冰的纹理。《风俗通》:“积水曰绫。”这样看来绫的纹理细净,有似冰凌。所以一般认为绫是以斜纹为基础组织,具有如冰凌状特殊光泽效应的丝织物。此外,《正字通·系部》提道:“光如镜面有花卉者曰绫。”可见绫在面貌特色上与高丽纸一样,细腻光滑,隐有纹理。而绢相对粗疏,《释名》云:“绢,姬也,其丝姬厚而疏也。”姬,古坚字,这样看来绢是较粗疏、坚厚的平纹类丝织物。下面我们通过董其昌在绫和绢这两种不同书写材料上的表现,来尽可能客观地判断出董其昌对绫和绢的态度。

通过图6、图7,我们可以看出董使用的绫本相对细腻平滑,而绢本质地略硬,纹理过于突出。在书写上虽然字体不一样,但明显在绫本上董的书写更为轻便,线条更为灵动。且用墨轻重、干枯更为自然,而在绢本上书写相对凝重,且淡墨表现没有神采,墨色黑灰变化明显,使得作品墨色过于花乱。这也许是因为董也意识到绢与绫书写时的不同才在绢上作楷书。由于绢的质地较为粗糙,而董又喜用淡墨书写。图6淡墨在绢本上的神采不宜体现,而在绫本上却能做到气韵生动。并且倪后瞻还强调“刚纸用柔笔,柔纸用刚笔”,董其昌喜用刚笔,而绢本并不属于柔纸。并且绢的面貌特征的表现也并非董其昌所喜爱。这样我们也许就能理解为什么董其昌喜用绫而不喜用绢,也证实了倪后瞻的记载。结语董其昌书风淡雅清秀,让观者赏心悦目,但当今学者和书写实践者都过多地去探索其学书历程、技法表现、审美特征和思想理念等方面,而忽视了工具、材料对其书风的重要性。通过本文的论述,我们可以发现,董喜用徽墨,尤其是松烟墨,正是其所选择的墨的良好表现力才使其作品表现出令人神往的生命力。但得到这样的表现效果还需要毛笔和纸张的助力,董喜用光滑精美、颜色淡雅的纸张,比如高丽纸、宣德笺、金粟山藏经纸、泥金纸、洒金笺和绫这些名贵的材料。不仅如此,在笔的选择上,董喜用健笔,正是笔和纸的独特性质才使得董其昌的书写用墨得到更好的发挥。因此,在笔墨如此契合的基础上,才使墨有了更好的表达。当然,书法作品精彩的表现并非单方面促成的,还有书家的书写经历、人生历程等多元因素的影响。

图 6 ˉ 明董其昌《行书诗》轴,绫本,256cm×48.4cm,北京故宫博物院藏(局部)

注释:

[1]屠隆:《考槃余事》,浙江人民美术出版社,2019,第251页。

[2]文震亨:《长物志》,浙江人民美术出版社,2019,第118-119页。

[3]董其昌:《筠轩清秘录》,商务印书馆,1937,第20页。

[4]郑威:《董其昌年谱》,上海书画出版社,1989,第49页。

[5]陶宗仪:《南村辍耕录》,辽宁教育出版社,1998,第346页。

[6]徐兢:《宣和奉使高丽图经》,吉林文史出版社,1986,第47页。

[7]苏轼:《苏东坡全集》,北京燕山出版社,2009,第3246页。

[8]苏轼:《东坡题跋》,上海远东出版社,1996,第285页。

[9]董其昌:《容台集》,西泠印社出版社,2012,第338页。

[10]梅娜芳:《墨的艺术〈方氏墨谱〉和〈程氏墨苑〉》,广西美术出版社,2012,第93页。

[11]董其昌:《容台集》,第183页。

[12]邢侗:《墨记》,载《墨谱集成》第1册,三秦出版社,2006,第11页。

[13]董其昌:《筠轩清秘录》,第38-39页。

[14]董其昌:《容台集》,第183页。

[15]谢肇淛:《五杂组》卷十二,上海书店出版社,2001,第246页。

[16]孙文光:《中国历代笔记选粹下》,华东师范大学出版社,1998,第1456页。

[17]方于鲁:《方氏墨谱》,山东画报出版社,2004,第59页。

[18]张小庄、陈期凡:《明代笔记日记绘画史料汇编》,上海书画出版社,2019,第324页。

[19]王无咎:《拟山园帖》卷六,第257页。

[20]阮葵生:《茶余客话》卷十九。

[21]高濂:《〈燕闲清赏笺〉论墨》,载《遵生八笺》,巴蜀书社,1988,第525页。

[22]石国柱、许承尧:《歙县志》,载《人物志·方伎》,1937,铅印本,第30页。

[23]王思任著,《王思任小品全集详注》,李鸣校注,北京联合出版公司,2018,第309页。

[24]张仁熙:《雪堂墨品》,转引自《美术丛书》初集第五辑。

[25]邢侗:《邢侗集》,齐鲁书社,2017,第685页。

[26]倪后瞻著,罗福寿编著,《书法秘诀通考集注》,江苏美术出版社,2013,第66页。

[27]令狐磊:《徽州徽墨墨出青松烟》,广西师范大学出版社,2019,第78页。

[28]大村西崖:《中国美术史》,1928初版。

[29]董其昌:《筠轩清秘录》,第24页。

[30]董其昌:《画禅室随笔》,浙江人民美术出版社,2016,第3页。

[31]董其昌:《书墨禅轩说》,载吴升《大观录》,武进李氏仿宋聚珍本,1860。

[32]董其昌:《画旨》,载《容台集》,第715页。

[33]同上。

[34]白居易有《紫毫笔》一诗:“紫毫笔,尖如锥兮利如刀。江南石上有老兔,吃竹饮泉生紫毫。宣城之人采为笔,千万毛中拣一毫。毫虽轻,功甚重。管勒工名充岁贡,君兮臣兮勿轻用。勿轻用,将何如?愿赐东西府御史,愿颁左右台起居。搦管趋入黄金阙,抽毫立在白玉除。臣有奸邪正衙奏,君有动言直笔书。起居郎,侍御史,尔知紫毫不易致。每岁宣城进笔时,紫毫之价如金贵。慎勿空将弹失仪,慎勿空将录词。”见《全唐诗》第13册,中华书局,1960,第4708页。

[35]潘天寿:《毛笔的常识》,浙江人民美术出版社,2013,第77-78页。

[36]徐珂:《清稗类钞·物品类》第12册,中华书局,1986,第6015页。

[37]屠隆:《考槃余事》,第255页。

[38]马青云:《湖笔与中国文化》,北京大学出版社,2010,第57页。

[39]谢肇淛:《五杂组》卷十二,第233页。

[40]张凤翼撰,《处实堂集》续集卷四,明万历刻本。

[41]迮朗撰:《绘事琐言》卷五,清嘉庆刻本。

[42]倪后瞻:《书法秘诀通考集注》,第64-65页。

[43]何炎泉:《秀色掩古今——董其昌的书法成就与境界》,载《物质、技法与书风:风格内的新视野》,浙江大学出版社,2022,第262-264页。

[44]倪后瞻:《书法秘诀通考集注》,第65页。

[45]文震亨:《长物志》,第118页。

[46]倪后瞻:《书法秘诀通考集注》,第65页。

[47]倪后瞻:《倪氏杂著笔法》,载《明清书法论文选》,第424页。

[48]何炎泉:《秀色掩古今—董其昌的书法成就与境界》,载《物质、技法与书风:风格内的新视野》,第257页。

[49]广东省博物馆藏。

[50]董其昌:《容台集》,第611页。

[51]高濂:《燕闲清赏笺》。

[52]屠隆:《高丽纸》,载《考槃余事》,第248页。

[53]文震亨:《长物志》卷七,第119-120页。

[54]沈德符:《飞凫语略》,载《丛书集成新编》第50册,第358页。

[55]查慎行:《人海记》,载《续休四库全书》,上海古籍出版社,1995,第228页。

[56]谢稚柳:《中国书画鉴定》,东方出版中心,2009,第323页。

[57]胡震亨:《海盐县图经》,见张燕昌《金粟笺说》,载黄宾虹、邓实编《美术丛书》第2集第6辑,第1页。

[58]范金民:《明清江南商业的发展》,南京大学出版社,1998,第30-32页。

[59]见于中国嘉德2013年秋拍。见薛龙春《工具、材料与王铎的书作》,《故宫学术季刊》2016年第33卷第3期,第127页。

[60]同上。

(俞凯悦,浙江大学艺术与考古学院在读博士。)