四川马尔康市石达秋遗址出土动物骨骼的碳、氮稳定同位素分析

作物和家畜的驯化推动人类进入食物生产时代,极大促进了人口的增长[1]。对土地、水、矿产等资源的追求带动了欧亚大陆内部的人群迁移和文化交流,各地文化面貌和经济格局被不断重塑。对于远离农牧业起源中心的过渡地带而言,生业经济的历时性变化十分显著。

横断山脉是典型的自然和文化过渡地带,南北走向的山脉和河流是人群、物质和文化流通的天然通道,被称作“藏彝走廊”。高山峡谷的地貌和垂直分布的植被,为多元经济的形成提供了条件。但要真正理解这种经济格局的内涵,需要对本地生业经济的变迁进行系统梳理,然而此区域内考古工作开展很不平衡,主要表现在南部多于北部,川西北高原以岷江上游为主[2]。藉此,本文选择同属川西北高原的大渡河上游地区开展研究。

大渡河上游位于横断山脉北端,20世纪至今,在此开展了一系列考古调查和发掘。通过对罕额依[3]、孔龙村[4]、白赊村[5]、哈休[6]、木尔溪[7]、刘家寨[8]、日隆石棺葬[9]、石达秋[10]等遗址和墓群的发掘和研究,学界基本建立了新石器至秦汉时期的文化序列。多学科研究初步勾勒出相应阶段的生业经济[11]。然而,由于缺乏可资比对的典型器物,测年工作开展较少,一些遗址仍有讨论的必要。而且,迄今尚未在大渡河上游发现一处明确属于汉晋时期的遗址,相应的生业经济研究仍是空白。

针对上述问题,本研究以石达秋遗址2007年发掘所获动物遗存为研究对象,对其进行碳十四测年和动物骨骼的碳、氮稳定同位素分析,在此基础上梳理大渡河上游地区生业经济的变迁过程并就其动因进行讨论。

(一)遗址考古背景和样品信息

石达秋遗址位于四川省阿坝州马尔康市松岗镇,坐落于直波村一组的石达秋台上,北靠大山,南临梭磨河,海拔2549米。2007年,成都文物考古研究院等单位对该遗址进行了第一次考古发掘,揭露面积90平方米,清理灰坑5个、房址2座、灶坑1座、窖穴1座、路面1处和硬土面2处。其中,房址和窖穴均为石砌建筑,灶坑为F1的附属建筑。出土遗物以陶器为主,还有少量铜器和石器[12]。2019—2020年,四川省文物考古研究院主持了对该遗址的第二次发掘,揭露面积4500平方米,并将遗址分为东、西两区,对应居址区和墓葬区。居址区清理出石砌建筑基址26座,出土陶器、铁器和石器等[13]。经对比,首次发掘区域位于遗址东区,即居址区,其年代被定为秦汉时期。

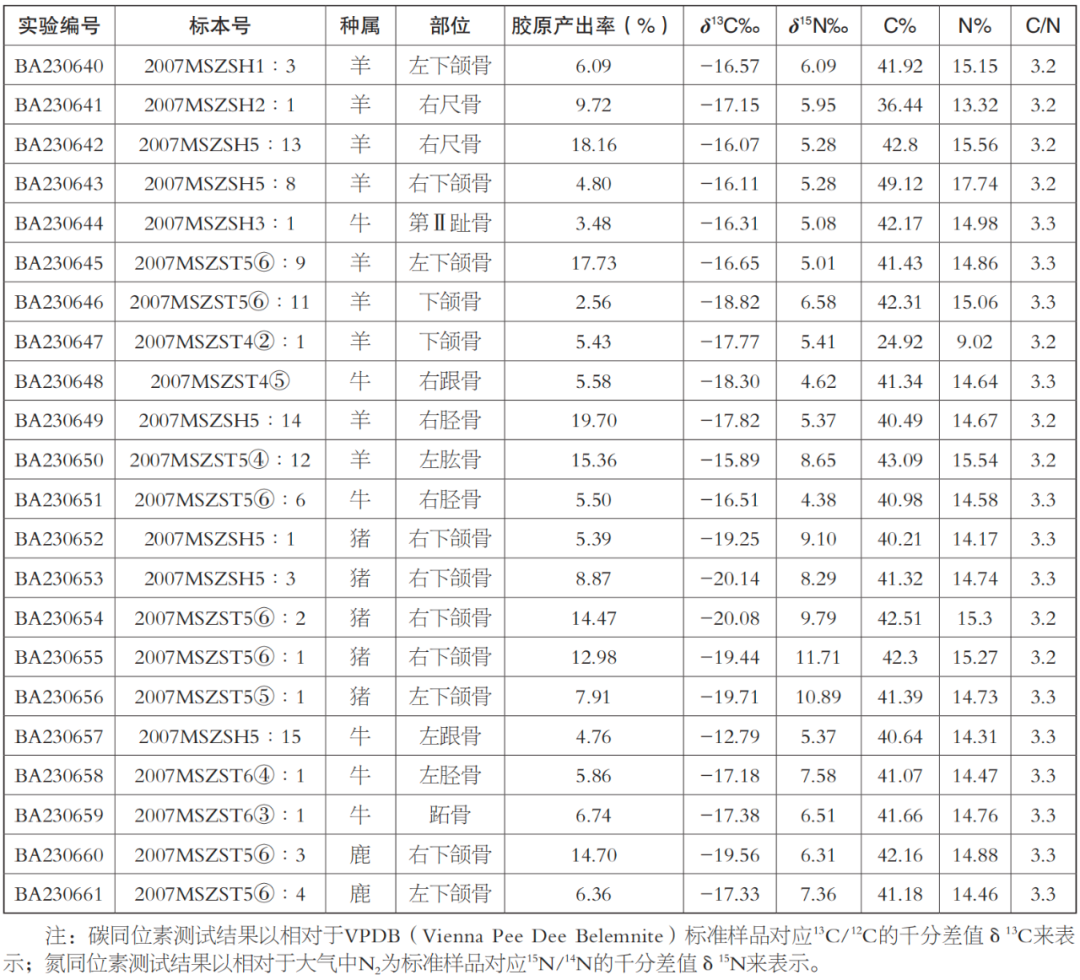

在首次发掘过程中,发掘者从灰坑和地层中收集动物骨骼513件,可鉴定标本数148件。本文从可鉴定标本中选择22例样品,样品鉴定依据《马尔康县石达秋遗址出土动物骨骼报告》的鉴定结果[14]。出自灰坑和地层的动物遗骸,当是人们日常生活产生的垃圾,从中选取样本,可较好地反映遗址先民的生计策略。样品同时用于碳十四测年和碳、氮稳定同位素分析。测年样本4例,包括羊骨3例,猪骨1例;稳定同位素分析样本22例,包括鹿2例、猪5例、羊9例和牛6例。

(二)碳十四年代测定

骨胶原的提取改良自Wu(2000)的方法[15],即“酸-碱-酸”程序。首先用DREMEL 3000电磨机打磨清洁骨骼表面,切割足量实验样品,之后进行超声清洗,以去除骨样表面的污染物。其次,将样品置于0.5mol/L的稀盐酸中浸泡,去除样品中的碳酸盐。再依次用0.25mol/L的氢氧化钠溶液和0.5mol/L的稀盐酸溶液处理样品。期间每一步都利用Milli-Q超纯水清洗,直至中性。之后,将样品置于弱酸(pH=2~3)中加热水解12小时,离心取上层清液,冷冻干燥获取样品的明胶组分。

测年样品的燃烧、纯化与石墨制备在北京大学考古文博学院考古年代学实验室完成。然后将制备好的石墨样品送至北京大学物理学院重离子物理研究所,利用加速器质谱仪(型号和名称:NEC1.5SDH-1,compact accelerator mass spectrometry)进行测定,计算样品年代(表一)。

(三)碳、氮稳定同位素分析

骨骼样品明胶蛋白的提取方法和过程如前所述。

样品的碳、氮元素含量,碳、氮比值和稳定同位素测试在北京大学考古文博学院稳定同位素分析实验室完成,使用的仪器分别为vario PYRO cube元素分析仪和IsoPrime100同位素质谱仪。校正样品为IAEA600和USGS41。实验室同位素仪器重复测量结果误差分别小于0.10‰和0.15‰。

本实验的骨胶原提取率介于2.56~19.7%,新鲜骨骼骨胶原的提取率约为20%。对比可知,石达秋遗址的动物骨骼都曾发生过一定程度的降解。从C和N的含量看,绝大多数样本为24.92~43.09%和9.02~15.56%,符合15.3~47%和5.5~17.3%的判定标准。然而样本BA230643的C、N含量分别为49.12%和17.74%,略超上述标准。所有样本的C/N比均为3.2~3.3,处于判定标准2.9~3.6%之间[16]。可见,虽有1例样本的C、N含量略高,但其他数据均在标准范围之内,而且其δ13C和δ15N值与同类个体差异不明显,因此所有样本均可用于分析(表二)。

(一)测年结果

表一列出了4例样品的碳十四测年结果,整体年代为252—541AD(2σ)。所有样品均来自T5,2例出于第⑥层,2例出自开口于④层下的H5。前者有95.4%的概率落在264—541AD,后者为252—538AD。就堆积形成的先后顺序而言,⑥层的年代早于开口于④层下的遗迹单位。但结果显示它们基本同时,可能与⑥~④层的堆积形成时间较短有关。

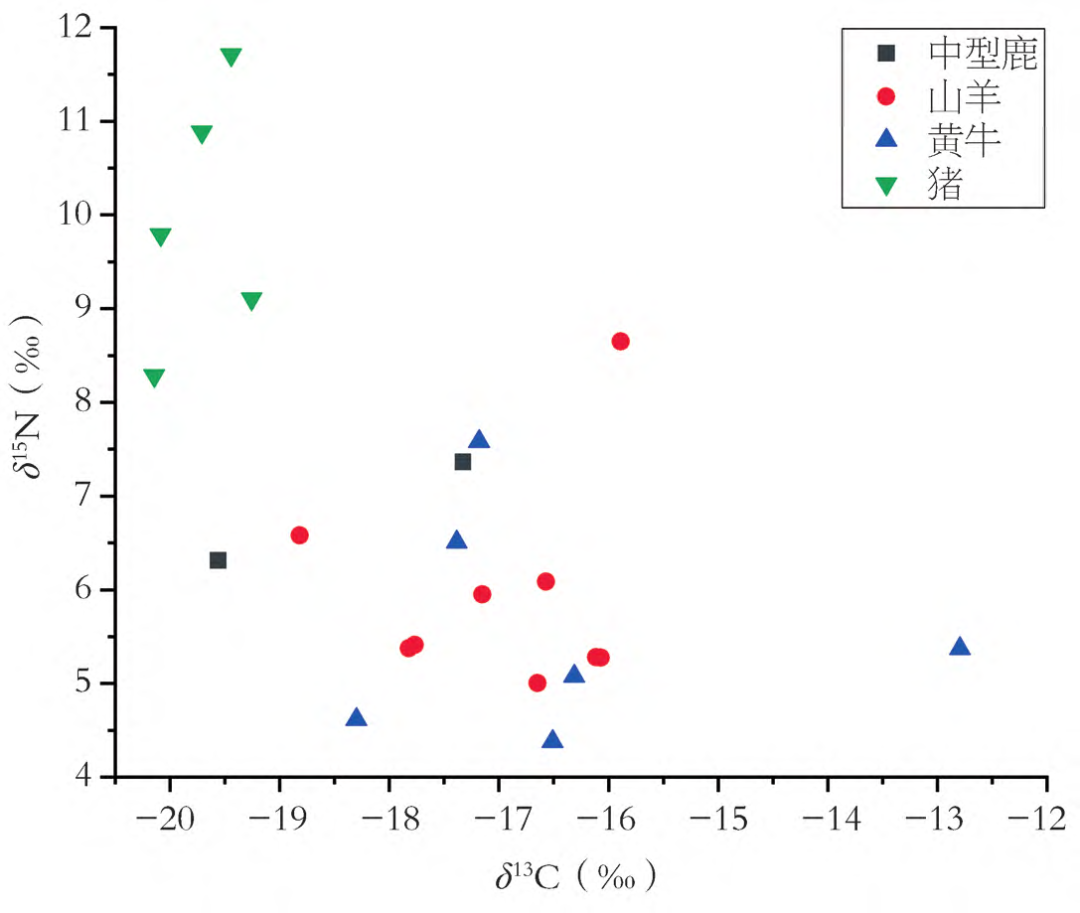

(二)动物食物结构

食草动物(鹿、黄牛和山羊,n=17)的δ13C分布范围和平均值分别为-19.56~-12.79‰和-16.95±1.47‰,δ15N分布范围和平均值分别为4.38~8.56‰和5.93±1.13‰。杂食动物(猪,n=5)的δ13C、δ15N值分布范围和平均值分别为-20.14~-19.25‰、-19.72±0.39‰和8.29~11.71‰、9.96±1.37‰(图一、表二)。独立样本T检验表明,两类动物的δ13C和δ15N平均值均存在显著性差异(P=0.001<0.05,P=0.000<0.05)。

图一 石达秋遗址动物骨胶原 δ13C 和 δ15N 数据分布图

鹿仅2例,δ13C值为-19.56‰和-17.33‰,平均值为-18.45‰。其它食草动物(牛和羊,n=15)的δ13C值分布范围和平均值分别为-18.82~-12.79‰和-16.75±1.39‰。后者的分布范围更宽,平均值更高,说明其食物结构中包含更多C4类食物。这种差异体现了野生动物和家畜的区别。鹿的食物结构以C3类植物为主,与温带地区的自然植被构成相符。牛和羊为典型的C3、C4混合型食物结构,C4部分与人相关。

从δ13C值的分布范围来看,羊(-18.82~-15.89‰)明显窄于牛(-18.30~-12.79‰),这主要是由编号为BA230657的黄牛明显离群所致。若将其排除,其余牛的δ13C值分布范围集中于-18.30~-16.31‰。同时,羊的δ15N值分布范围和平均值分别为5.01~8.65‰和5.96±1.12‰,与牛的4.38~7.58‰和5.59±1.23‰十分接近。因此,绝大多数羊和牛的食物结构是相似的。

(一)石达秋遗址年代再认识

石达秋遗址的年代被推定为秦汉时期偏早阶段,与石棺葬同时,判定依据主要为陶器风格和房址形态[17]。第二次发掘因循了这一认识[18]。然而,由于陶器比较破碎,缺乏具有纪年特征的遗物且未开展过测年工作,因此已有认识并非定论。目前,已有研究者对此提出疑议[19]。

碳十四测年可为石达秋遗址的绝对年代提供直接证据。首次发掘布设两组共6个探方。第一组4个,编号T1~T4(T3未发掘);第二组2个,编号T5与T6。两组探方不相连属,后者堆积较厚,保存较好。根据出土遗存,两组探方揭露的石砌房基、灶坑、灰坑、硬土面和路面等遗迹属同一聚落。除扰坑、乱石坑及叠压其上部的堆积外,其余文化层与遗迹单位均与聚落的兴建、使用和废弃有关。根据第二组探方的地层堆积判断,④~⑥层(含⑥层下遗迹)应为聚落的兴盛期。据此,本研究从T5第⑥层和开口于④层下的H5中选择样品,测年结果为252—541AD,大体与魏晋南北朝相对应,可以代表聚落的繁荣期。但考虑到⑥层下还有更早的遗存且在西区发现有汉代石棺葬,因此居址区或可早至汉代。

石达秋遗址年代的确定具有重要意义,它使学界认识到有必要重新审视大渡河上游乃至更大范围内具有同类特征遗存的文化属性,且将石达秋遗址聚落的主体年代定在汉晋时期,填补了本区文化发展序列上的缺环。

(二)家畜饲养方式及其反映的生计策略

家猪的δ13C平均值小于-18‰,属于C3型食物结构,迥异于中原地区新石器时代以来形成的C4型食物结构[20];分布宽度不足1‰,应与其食物来源比较单一有关,暗示其活动范围较小。δ15N平均值比鹿高3.12‰,说明食物中包含一定量的蛋白质,应是摄食人类残羹剩饭的表现。考虑到石达秋遗址东区是一处以石砌房屋为主,配套灰坑、窖穴和路面等多种设施的居址聚落,先民应当过着定居生活。再者,以可鉴定标本数计,家猪占家畜总体的36.11%,这与定居人群饲养家畜的习惯相符[21]。据此推测,家猪很可能是被圈养于聚落之中的。

就δ13C值而言,牛和羊各有1例小于-18‰,其余(n=13)介于-18~-12‰之间,为C3、C4混合型食物结构,且绝大多数以C3类为主,仅编号BA230657黄牛摄食了较丰富的C4类食物。由于C4植物在温带地区自然植被中的比重很小,牛、羊食物结构中的C4部分应与粟、黍相关。绝大多数牛、羊的δ15N值介于4~6‰之间,平均值比鹿低近1‰。由于植物的δ15N值通常具有随海拔高度增加而逐渐变轻的趋势[22],再结合遗址所在区域的地貌特点,故推测多数牛羊可能进食了相当数量的高山牧草。如是,遗址先民应当采取了高山放牧与补饲粟黍类食物相结合的策略饲养牛羊。

在缺乏人骨的条件下,本文难以获取先民食物结构的直接证据。不过,圈养条件下的猪食物结构与人相似[23]。结合前文分析,遗址先民的食物结构应也以C3类为主。参考同样坐落于川西北地区的汉代聚落阿梢垴遗址[24],出土的农作物仅有小麦和大麦[25]。因此有理由推测,石达秋遗址先民食用的C3类食物也应是麦类食物。

山羊和黄牛分别占哺乳动物可鉴定标本数的48.65%和13.51%,重要性高于家猪,显示出畜牧业的重要性。遗址先民饲养羊和牛采取了放牧与补饲结合的模式,这种模式既不同于半游牧和游牧社会以放牧为主的模式,也和中原地区舍饲黄牛的方式存在差异,显示出对大渡河上游地区独特地貌和资源禀赋的适应,延续至今[26]。高山河谷是大渡河上游的主要地貌特征,河谷底部海拔低温度高,发育有较厚的黄土堆积,宜于农业生产[27]。在海拔3300~4500米之间的高山和山原地带中上部分布着连片草原,是放牧牲畜的理想之地。遗址先民很可能采取了季节性放牧的策略,比如春末将牛、羊赶到山上,秋末驱回河谷,补饲可能仅发生在冬季。鉴于川西北地区至迟到汉代已经形成了以麦作为主的农业结构,粟、黍可能是遗址先民专为牛、羊种植或交换的饲料。上述推论还需更多研究来验证。

综上,石达秋遗址先民过着农牧兼营的生活。人们定居于临河的二级台地上,主要通过种植业和畜牧业获取食物资源。农作物以小麦和大麦为主,粟和黍的比重很小,前者是人们的主要食物来源,后者可能是专供食草家畜的饲料。家畜结构中山羊和黄牛的比重高于家猪,但后者的饲养规模仍然可观。鹿和熊的发现说明狩猎经济的存在,但强度较低。

(三)大渡河上游地区生业经济的历时性变化及影响因素

1.历时性变化

在并入吐蕃王朝之前,大渡河上游地区属于“徼外”之地,史书鲜有记载。结合对石达秋遗址年代的新认识,下面将大渡河上游地区新石器时代至松赞干布统一青藏高原之前的生业经济分为三个阶段。

第一阶段(3300—2000BC),大渡河上游地区分布着哈休、刘家寨、孔龙村、白赊村、业浓秋景[28]等遗址。发掘出土的房址、灰坑、墓葬、窑址等遗迹与大量陶器、骨器、细石器等遗物,表明人们过着定居生活。受仰韶文化和马家窑文化南下的影响,本地发展起了主要种植粟、黍的农业经济,同时饲养少量杂食家畜,但采集和狩猎经济的比重仍然较高,后者是人们获取肉食资源的主要途径[29]。

第二阶段(2000BC—220AD),河谷阶地遍布特点鲜明的石棺葬墓地,如孔龙村[30]、丹不落、周日[31]、日隆、莫洛村[32]、折龙村和那须山[33]等遗址。相应的聚落发现较少,目前仅罕额依遗址经过科学发掘,其文化层堆积厚达3~8米,几乎每层堆积下都有石砌房屋建筑,绝对年代约距今5000—2000年。出土遗物既包括石斧、石刀、亚腰形石器等农业生产工具,也有用牛、羊骨骼制作的骨器。可见当时人们仍有固定住所,既种植谷物也畜养牛羊。参考同时期的甘青地区[34],推测大渡河上游地区此时可能正经历着从粟作向麦作为主的转变,新增羊、牛、马等食草家畜,逐渐形成以食草家畜为主,杂食家畜为辅的结构。

第三阶段(221—633AD),石棺葬很难再见,聚落仍以石砌房屋为主,如石达秋和木尔溪遗址,定居生活得以延续。本阶段人们主要通过发展种植业和家畜饲养业获取食物,狩猎经济的比重较低。麦作农业的主导地位已确立,大麦和小麦成为人们的主食。粟、黍的比重较低,可能主要用作食草家畜的饲料。家畜以羊、猪和牛为主,人们可能通过高山放牧加补饲的方式畜养牛、羊,而将家猪圈养于聚落之中。

2.独特的地理位置与人群、文化、物质传播

由于地处横断山脉的起始地段,包括大渡河上游地区在内的川西北高原像瓶颈一样接纳来自北方的人群、物质和文化。川西北高原北部与甘青地区相接,地貌特征相近,两地的生业经济自新石器晚期以来呈现出大体同步的变化。而甘青地区在不同时期受到来自黄河中下游、北方草原与西部绿洲等不同方向的强烈影响。只有厘清引发甘青地区文化和经济变化的历史潮流,才能真正理解大渡河上游地区先民的生计变迁过程。

距今约5300—4700年,受仰韶文化西进的影响,甘青地区中部形成了马家窑文化[35]。故马家窑文化兴起的基础与仰韶文化一致,都是以种植粟、黍和饲养猪、狗为主的农业经济。川西北高原的新石器化正是仰韶文化和马家窑文化南下影响的结果,形成了“哈休类型”[36]或称“姜维城文化”[37]。因此,大渡河上游地区的粟作农业源自黄河流域。

距今4000年前后,西南亚的麦类作物和食草家畜开始显著影响甘青地区[38]。同时伴随欧亚草原畜牧经济的兴起和东传,牧业在甘青地区的比重不断提高[39]。卡约、辛店和寺洼等青铜文化表现出浓厚的畜牧色彩[40]。受寺洼文化南下的影响,川西北高原的文化面貌和经济结构发生显著变化。石棺葬中开始广泛随葬具有寺洼文化风格的陶器、铜器和骨器等[41],麦作农业和牧业的引入重塑了当地经济。

春秋战国时期,北亚人群及其游牧文化南下,环陇山地带迅速游牧化[42],对川西北高原产生了重要影响。一方面,部分原居住于环陇山地带从事混合经济的土著人群被迫持续南下[43];另一方面,部分北亚人群及其文化南下进入雅砻江上游,在本土化过程中发展出了卡莎湖文化[44]。大渡河上游地区虽未发现明确的游牧遗存,但牧业比重增加却是不争的事实。

秦汉时期,川西北高原成为“华夏边缘”[45]。中央政府在开发西北和西南的过程中设置郡县、护羌校尉并赐封豪酋为王、侯、君、长,通过驻军屯田和徙民等措施加强对边地的争夺、控制和开发[46],造成大量汉族人群向西扩张,与边地族群进行互动。与中原王朝接壤、水热条件相对较好的甘青地区中部和横断山脉东缘(如岷江上游地区)先后被纳入政府的直接管辖,而交通不便和水热资源较差的区域则成为“徼外”。这种政治、文化和环境上的差异,实际上强化了以大渡河上游地区为代表的“徼外”人群对麦作农业和畜牧业的依赖。

魏晋南北朝时期,中国北方地区先后出现诸多少数民族政权。统治中心位于青海的吐谷浑国和甘肃东南部的仇池国都曾向川西北扩张[47]。前者的统治阶层为东北地区的慕容鲜卑,统治对象为本地羌人,主要发展以大麦为主的高原农业和畜牧业;后者是由氐族建立的政权,农业的比重较高。在他们的影响下,大渡河上游地区秦汉以来的生业经济沿原有轨迹持续发展。

由于地处南北开放式走廊并远离欧亚大陆的农牧中心,大渡河上游成为考察生业经济变迁的理想区域。本研究对石达秋遗址出土动物骨骼进行碳十四测年和碳、氮稳定同位素分析,目的有二,一是为遗址提供绝对年代证据,二是探究遗址先民生业经济,完善大渡河上游地区生业经济的变迁过程并探查其背后的文化动因。石达秋遗址骨骼样本的年代为252—541AD,综合其他因素,宜将石砌建筑聚落的年代定在汉晋时期。遗址先民过着较稳定的定居生活,主要通过发展可能以麦类作物为主的种植业和以饲养羊、猪和牛为主的家畜饲养业来获取食物资源。食草家畜和杂食家畜的饲养方式存在显著差异,前者可能采取季节性山地放牧加补饲的方式,后者以圈养为主。从新石器晚期至春秋战国时期,大渡河上游地区先后受到东部黄河中游地区、西部绿洲地带和北部草原地区等多个方向的影响,形成多元经济格局。秦汉帝国对西南边疆的控制和开发,客观上强化了“徼外”人群对高原麦作农业和畜牧业的依赖。魏晋时期,本地生业经济沿上述轨迹持续发展。

[1]Jared Diamond, Evolution, consequences and future of plant and animal domestication, Nature, vol.418(2002).

[2]a.李映福:《川西高原区新石器时代至早期铁器时代生业经济的考古学观察》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2014年第11期;

b.罗运兵等:《长江上游地区先秦时期的生业经济》,《南方文物》2018年第4期;

c.林圭侦:《雪山的回望:青铜时代成都平原的“先人”之地》,“中央研究院”历史语言研究所出版品编辑委员会:《中央研究院历史语言研究所集刊》第93本第3分,第459~505页,(台北)“中央研究院”历史语言研究所,2022年。

[3]四川省文物考古研究所、甘孜藏族自治州文化局:《丹巴县中路乡罕额依遗址发掘简报》,四川省文物考古研究所编:《四川考古报告集》,第59~77页,文物出版社,1998年。

[4]成都文物考古研究所等:《四川马尔康县孔龙村遗址调查简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2005)》,第41~50页,科学出版社,2007年。

[5]四川省文物考古研究院等:《四川马尔康县白赊村遗址调查简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2005)》,第51~61页。

[6]a.阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《四川马尔康县哈休遗址调查简报》,《四川文物》2007年第4期;

b.阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《四川马尔康县哈休遗址2006年的试掘》,四川大学博物馆等编:《南方民族考古》第六辑,第295~374页,科学出版社,2010年。

[7]阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《四川马尔康县木尔溪遗址试掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2005)》,第25~40页。

[8]a.四川省文物考古研究院等:《四川金川县刘家寨遗址2011年发掘简报》,《考古》2021年第3期;

b.四川省文物考古研究院等:《四川金川县刘家寨遗址2012年发掘简报》,《考古》2022年第4期。

[9]四川省文物考古研究院等:《四川阿坝小金日隆汉代石棺葬墓地发掘简报》,《文物》2018年第10期。

[10]阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《马尔康县石达秋遗址试掘报告》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2015)》,第466~506页,科学出版社,2017年。

[11]a.陈剑、何锟宇:《大渡河上游史前文化、环境与生业初析》,《四川文物》2007年第5期;

b.何锟宇:《马尔康哈休遗址史前文化与生业——兼论岷江上游地区马家窑类型的生业方式》,《考古》2015年第5期。

[12]阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《马尔康县石达秋遗址试掘报告》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2015)》,第466~506页。

[13]a.四川省文物考古研究院等:《马尔康市石达秋新石器时代至东汉时期遗址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴(2021)》,第425页,中国社会科学出版社,2022年;

b.郭富:《马尔康石达秋遗址》,四川考古网(https://www.sckg.com/xinshiqishidai/2544.html)。

[14]阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《马尔康县石达秋遗址出土动物骨骼报告》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2012)》,第295~303页,科学出版社,2014年。

[15]X.Wu, S. Yuan, J. Wang, et al., AMS radiocarbon dating of cemetery of Jin Marquises in China, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, vol.172(2000).

[16]屈亚婷著:《稳定同位素食谱分析视角下的考古中国》,第206页,科学出版社,2019年。

[17]阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《马尔康县石达秋遗址试掘报告》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2015)》,第500页。

[18]四川省文物考古研究院等:《马尔康市石达秋新石器时代至东汉时期遗址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴(2021)》,第425页。

[19]Jade d'Alpoim Guedes, Did foragers adopt farming? A perspective from the margins of the Tibetan Plateau, Quaternary International, vol.489(2018).

[20]陈相龙:《中原地区新石器时代生业经济的发展与社会变迁:基于河南境内碳、氮稳定同位素研究成果的思考》,《南方文物》2021年第1期。

[21]阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《马尔康县石达秋遗址出土动物骨骼报告》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2012)》,第295~303页。

[22]刘贤赵等:《陆生植物氮同位素组成与气候环境变化研究进展》,《地球科学进展》2014年第2期。

[23]侯亮亮:《稳定同位素视角下重建先民生业经济的替代性指标》,《南方文物》2019年第2期。

[24]吕红亮等:《汉代川西北高原的氐人聚落:九寨沟阿梢垴遗址考古调查试掘的初步分析》,四川大学中国藏学研究所编:《藏学学刊》第6辑,第125~136页,四川大学出版社,2010年。

[25]Jade A. d'Alpoim Guedes, Hongliang Lu, Anke M. Hein, et al., Early evidence for the use of wheat and barley as staple crops on the margins of the Tibetan Plateau, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 112(2015).

[26]张晓晖等:《川西北高原牧区牛羊的放牧+补饲技术探讨》,《四川农业科技》2020年第10期。

[27]欧先交等:《四川西部黄土沉积与环境演变研究综述》,《地球环境学报》2012年第1期。

[28]四川省文物考古研究院、阿坝州文物管理所:《大渡河双江口水电站地下文物遗存调查》,《四川文物》2005年第6期。

[29]同[11]b。

[30]陈学志:《马尔康孔龙村发现石棺葬墓群》,《四川文物》1994年第1期。

[31]同[28]。

[32]成都文物考古研究院等:《丹巴县蒲角顶遗址2006年调查简报》,成都文物考古研究院编著:《成都考古发现(2015)》,第133~141页。

[33]故宫博物院、四川省文物考古研究院:《2005年度康巴地区考古调查简报》,《四川文物》2005年第6期。

[34]a. Minmin Ma, Guanghui Dong, Xin Jia, et al., Dietary shift after 3600 cal yr BP and its influencing factors in northwestern China: Evidence from stable isotopes, Quaternary Science Reviews, vol. 145(2016);

b. Minnin Ma, Lele Ren, Zhipeng Li, et al., Early emergence and development of pastoralism in Gan-Qing region from the perspective of isotopes, Archaeological and Anthropological Sciences, vol.13:93(2021).

[35]丁见祥:《马家窑文化的分期、分布、来源及其与周边文化的关系》,北京大学中国考古学研究中心、北京大学震旦古代文明研究中心编:《古代文明》第8卷,第36~87页,文物出版社,2010年。

[36]阿坝藏族羌族自治州文物管理所等:《四川马尔康县哈休遗址2006年的试掘》,四川大学博物馆等编:《南方民族考古》第六辑,第295~374页。

[37]任瑞波、陈苇:《试论川西北高原仰韶时代晚期遗存》,《考古》2022年第8期。

[38]董广辉等:《欧亚大陆草原之路-绿洲之路史前农牧业扩散交流与生业模式时空变化》,《中国科学:地球科学》2022年第8期。

[39]杨建华:《中国北方牧业文明的兴起》,故宫博物院编:《纪念张忠培先生文集·学术卷》,第56~63页,故宫出版社,2018年。

[40]Petra Vaiglova, Rachel E. B. Reid, Emma Lightfoot, et al., Localized management of non-indigenous animal domesticates in Northwestern China during the Bronze Age, Scientific Reports, vol.11(2021).

[41]李水城:《石棺葬的起源与扩散——以中国为例》,《四川文物》2011年第6期。

[42]杨建华、曹建恩:《略论中国北方地区古代游牧民族文化发展模式》,《吉林大学社会科学学报》2007年第5期。

[43]梁云:《考古学上所见秦与西戎的关系》,文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室等编:《西部考古》第11辑,第118页,科学出版社,2016年。

[44]罗二虎:《试论卡莎湖文化》,《华夏考古》2008年第4期。

[45]王明珂著:《羌在汉藏之间:川西羌族的历史人类学研究》,第226~267页,上海人民出版社,2022年。

[46]杨铭著:《汉藏文献与西陲古族》,第43~46页,民族出版社,2017年。

[47]a.周伟洲著:《吐谷浑史》,第8页,广西师范大学出版社,2006年;

b.杨铭著:《汉藏文献与西陲古族》,第59~60页。