摘 要:王重民、刘修业伉俪于1939年赴美,先展开对美国国会图书馆所藏中国善本书的调查,再参与国立北平图书馆(今国家图书馆)寄存在美国的善本古籍之保护与研究,1947年回国后仍有一段时间继续从事古籍相关工作。王重民先生是现代古籍保护工作早期的重要探索者和实践者,以其一己之力在民国时期的古籍保护事业中做出了奠基性的贡献,举凡古籍编目、古籍整理、古籍研究、人才培养、海外古籍保护与合作等方面均留下了宝贵的经验。其工作成就举世瞩目,其工作实践值得我们反思。本文围绕1939—1949年间王重民先生以古籍的系统调查和提要的撰写为重心展开的古籍保护工作实践,结合时代背景和个人生涯,探寻其研究进路和学术愿景,以期揭示王重民先生在古籍保护工作方面所进行的艰苦努力。

王重民(1903—1975,字有三)是当代著名的图书馆学者。近年来,国内有关王重民的研究围绕着目录学、敦煌学、图书馆学、古籍版本学、图书馆学科教育等不同的学科专业方向展开,或关注其个人生涯,或挖掘其著述的历史价值,或关注其学科建树,为我们了解王重民的工作及其学术贡献提供了各方面的讯息。[1]

本文认为,王重民也是我国古籍保护事业的重要开拓者和实践者。“古籍保护”一词是近十年来的新名词,在王重民那个时代鲜有说起,但这并不妨碍我们将他视为古籍保护工作的探路者。就如同古代没有“图书馆”这个名词,但并不妨碍我们展开古代图书馆研究一样。

本文将时间聚焦在1939年至1949年,即王重民自赴美至回国并担任北京图书馆代理馆长止,旨在通过对历史文献的梳理,揭示王重民在古籍保护方面的贡献及其对于当前我们进行古籍保护工作的启发意义。

古籍保护工作离不开从事这项事业的工作人员和研究人员的艰苦实践。就工作成果而言,以古籍调查目录的编纂最为直观,因此,参与古籍保护工作一线实践者,其贡献首先就是古籍目录之学。1939年至1949年间,王重民从事古籍保护工作的最终成果是后来出版的几部书录提要,及其文集中若干相关文章。

中国历史博物馆研究员傅振伦(1906—1999)在其为王重民《中国善本书提要》一书所作的序中说:“重民同志于1939至1949年,写成宋元明刻本及校钞本等善本书提要四千余篇,包括六朝唐写本、宋刻本六十余种,金元刻本一百余种,又有影钞宋元刻本、明钞本一百五十余种,明朱墨套印本一百余种,可谓洋洋大观。”[2]在该序文中,傅先生主要从目录学的意义上介绍了王重民的学术成就。

根据傅先生的结论,王重民的目录学研究成就可归纳为三点:第一、在《四库全书总目》的基础上推进了提要著录的学术价值;第二、对所调查古籍善本进行科学著录;第三、在揭示每一部古籍的诸多特征基础上进行必要的考订,从而达到了目录学“辨章学术、考镜源流”的要求。这是前辈学者的睿见。

时至今日,随着“中华古籍保护计划”的全面铺开,“古籍保护”这一概念已经广为学界所熟知,而王重民在此期间所从事的工作就是古籍保护的范畴,因此,有必要从古籍保护的实践层面对王重民的工作予以重新认识,并为当前的古籍保护工作提供前人的智慧。

根据王重民遗孀刘修业(1910—1993)先生《王重民教授生平及学术活动年表》[3]、李墨的硕士论文《王重民年谱》[4]可知,从1939年至1949年这十年中,王重民的主要精力全部集中在古籍保护事业上。

1939年8月,王重民、刘修业夫妇由法国巴黎辗转至美国华盛顿。王重民夫妇原拟经美国中转回国。受中日战争的影响,王重民夫妇回国之旅暂时无望。到美国华盛顿之后,恰逢美国国会图书馆远东部主任恒慕义(A. W. Hummel,1884—1975)[5]敦请王重民协助鉴定该馆馆藏中文善本。得知此事后,北京图书馆馆长袁同礼(1895—1965)写信劝王重民不用急于回国,留在美国集中精力处理此事亦是祖国文化建设的需要,故此王重民夫妇留美多年,对收藏在海外的中国古籍善本展开了细致地调查。王重民夜以继日,全力以赴对这些古籍逐一展卷调查,并一一著录在案,撰写古籍提要1600余篇,拟题《美国国会图书馆所藏善本书录》,为此后该馆出版善本书录打下了基础。[6]

1941年,王重民赴上海处理北平图书馆南迁善本事宜。[7]平馆所有善本甲库180箱,乙库120箱,在卢沟桥事变前即已南迁至上海,先后存放在法租界亚尔培路科学社图书馆、吕班路震旦博物院。时任馆长袁同礼以保护古籍计,拟运送至美国。由当时驻美大使胡适(1981—1962)推荐,王重民前往上海负责此事。[8]王重民拣选100余箱善本约2700余种运到美国。这批书寄存在美国国会图书馆。从1941年至1946年,王重民对这批古籍逐一进行细致调查,几乎全部撰写了提要,并摄制了缩微胶卷。这批缩微卷是我国第一批高质量、大规模的古籍善本缩微再造。

1946年冬至1947年春,王重民又应邀至普林斯顿大学葛思德东方图书馆(今东亚图书馆),协助他们鉴定该馆馆藏古籍,撰写提要1000余种,为其后屈万里(1907—1979)编纂《普林斯顿大学葛思德东方图书馆中文善本书志》打下了坚实的基础。

1947年王重民夫妇回国。王重民任北平图书馆参考组主任,同时任北京大学图书馆学专修科教授。在此期间,他对北京大学图书馆善本古籍展开调查,撰写提要600余种,同时设想将北京大学图书馆、故宫图书馆、北平图书馆馆藏古籍做进一步调查,撰写提要3000种,再赴南方各大图书馆展开调查并撰写提要,完成万种古籍善本的提要撰写。由于时代的关系,此一工作理想未能完全实现。王重民故去后,由其遗孀刘修业先生整理出版《中国善本书提要》《中国善本书提要补编》,共收录5620篇提要。这是古籍调查工作中前所未有的成果,至今仍为学界所称道。

1949年,北京图书馆由新政府接收,王重民的工作重心也就转移到北京大学图书馆学系了。最初在北京大学中文系之下设立的图书馆专修科,是王重民在图书馆人才培养方面的关键举措,这成为他日后最为看重的事业。该专修科于1949年正式成为图书馆学系,王重民任系主任。[9]此后,王重民的主要工作精力就逐渐转移到如何培养具有学术素养的现代图书馆人才上了。

1939年,王重民37岁;1949年,他47岁。10年间,王重民的古籍保护实践取得了相当惊人的成绩,他在这一时期的工作也使他成为我国古籍保护事业的开拓者之一。

古籍保护工作是一项实践性极强的文化工作。我们知道,古籍普查是古籍保护工作的重点任务。所谓的古籍普查,究其名义,就是古籍工作者按照工作流程,对古籍收藏机构所藏古籍展开全面的调查。此一调查工作需要根据馆藏条件和调查人员本身的情况而制定相关的工作流程。一般而言,古籍的调查包括对馆藏古籍进行清点、整理、登记著录。只有完成了调查,才能形成古籍书目。

古籍普查对工作者来说是考验其学识的业务工作,也是古籍保护的基本训练课程。在这方面,王重民自嘲地称之为“绍兴师爷的功夫”。绍兴师爷的功夫,简单而言就是工作者注重亲历的经验和实务的操作,需要从事实际工作的人员“眼明心亮,手勤脚快,才能学到手。”[10]特别是需要“通过自己多读多抄渐渐地领悟书中的意义和把握工作的要领。”[11]也就是说,古籍的调查不是简单地将书目信息登记而已,它是通过大量的古籍过眼实践,让自己获得对古籍实物的直观感受,同时也需要进行及时的记录和进一步的深入考察,从而为学界提供可靠的古籍信息。

我们看到,1944年5月5日,王重民致信胡适时表示,他感觉其本人与章学诚(1738—1801,字实斋,号少岩)[12]的性情相合,“重民自问:无实斋之见识,有实斋之博览。二十年来,都是作的绍兴师爷的功夫。作学生的时候看了一百多种杂志,编出两本《国学论文索引》(第三、第四册为内子续编)。毕业后看了四百二十八种文集,编为篇目索引。出国后,看了五千敦煌卷子,一千二百金石拓片,一千五百部天主教书,近又看了二千九百部善本书了,也曾提出一些菁华,将来或能应用。去冬今春,看了三四百部明本方志,顺手辑出了两百多个《永乐大典》纂修人,觉得当时所征取的人材,下至医卜星象、和尚道士,实比四库馆广大的多”。[13]

第一是,要大量的“看”,也就是我们所谓的经眼,这是古籍保护的第一步工作,离开了大量的古籍经眼,其他皆是无源之水、无本之木。

第二是,要有一定的前期准备和经验积累,王重民之所以能在美国很快进入古籍善本的调查,并且完成大量的书志撰写,一个基础的条件是他之前若干年一直在做一些调查和编目的工作,无论是做杂志的篇目索引,还是做文集的篇目索引,都是一种基本的学术训练。

第三是,要“提出菁华”,即对所看过的古籍予以著录,将其中的有效信息予以记录。

第四是,要“顺手辑录”,也就是要有目的的开展调查,有具体的工作目标,同时也要手脚勤快。

第五是,要对前人的相关研究有所关注,比如四库馆臣的论述,前辈学者的观点等等。

古籍的调查,其首要目标是为了揭示所见古籍的具体信息,同时也要尽可能地对前人的研究提出补充意见或者修订意见。这是王重民当年真切的经验之谈。

三年之后,即1947年10月29日,王重民在给胡适的信中说,他“近十年来,编了国会图书馆的善本一千五百种,北平图书馆的二千七百二十种,普林斯敦的一千种,欧洲的天主教书三百五十种(大致明刻本)。北大的又将近三百种了。总的来说,没有《千顷堂书目》二分之一,也有五分之二了。在最近三五年内,还希望能编北大的一千五百种,故宫的一千五百种,北平图书馆的两千种,除去重复,将不难有七千种或七千五百种。以往的书目,著录过了一千种的很少,《四库全书》仅三四五〇种,连《存目》也不过一〇二三〇种。几年以后,再能往南方游历几次,很希望到死的时候,能够到一万种明以前刻本书,这就是我的梦想了”。[14]由此可以看到王重民当年的工作量之巨大,也可以看到他对古籍调查的热情投入。没有这种执着的坚持和长期的投入,想要在古籍保护方面取得成果,谈何容易。

因为胡适盛赞明末清初人黄虞稷(1626—1691)的《千顷堂书目》,所以王重民曾将自己的工作与之相比较,树立起一种时刻与前贤为伍的学术态度。王重民认为他本人在古籍经眼(即古籍调查)方面已经在一定程度上达到了黄氏的水平。虽然黄氏《千顷堂书目》以明代著作为主,没有对古籍做详细的著录,但我们可以通过这部书目看到明代艺文的基本情况,并从中体会到前人在古籍编目、分类方面的实际经验,这部书也因此成为《明史艺文志》的重要依据。[15]与前贤为伍,就需要对前贤的学术成果予以研究,予以揭示。

在1948年至1949年间,王重民曾专门研究了黄氏的著述,撰写了一篇考订的文章。[16]其《千顷堂书目考》一文包括黄虞稷小传、黄虞稷入明史馆与纂修明艺文志(附论倪灿撰《艺文志序》)、王鸿绪《明史稿》里的《艺文志》(附论张廷玉《明史·艺文志》)、《明史稿·艺文志》与《经义考》、黄氏《明史艺文志稿》与《千顷堂书目》、《千顷堂书目》与补四朝经籍志等六章。经王重民周密的考证,可以确定《明史艺文志稿》和《千顷堂书目》都是黄氏的著作,内容大致相同,只是“黄氏后来统统校正一过,方才写为定稿,预备进呈,所以能比他用私人名义发表出来的《千顷堂书目》好一点”。[17]

黄氏书目之所以能有他独特的地位,当与他本人大量且精密的调查密不可分,所以清人朱彝尊在撰写《经义考》时采取黄氏的地方很多,并且对黄氏的评价极高,称其“摭采特详,功崇稽古”。对此王重民评论道:“那是朱彝尊从甘苦里面体验出来的话。因为他俩的经验和学识够得上旗鼓相当,所以能互相尊重,而不互相抄袭。朱氏《经义考》的体例,录序跋,考事迹,故能修正黄氏的地方不少。”[18]王重民此一评论绝非虚辞,而是他的感同身受之言。

总之,古籍调查是一项“从甘苦里面体验出来”的工作。它离不开调查者的经验,也正是在不断地调查中强化这种经验;同时也离不开调查者的学识,如果没有学识,就只能陷入低水平的重复,产生不了具有一定学术价值的成果;更重要的是,它需要一种不懈地坚持精神,当然也需要有客观环境的条件。

古籍保护研究工作是一项具有持久性特点的文化工作,不可能一蹴而就,只能是日积月累的向前发展。谢国桢(1901—1982)[19]曾回忆说:“在北京图书馆工作期间,徐森玉先生是领导,同事中有赵万里、刘国钧、王重民、孙楷第、胡文玉、向达、贺昌群,稍后有谭其骧、张秀民诸位先生,都是埋首从事于所专长的研究工作。当时我们都是研究自己喜爱的学问,有时一般人认为馆中养了一批吃闲饭的人,却想不到,到解放以来,在建设社会主义社会上,还除了我以外,都派了用场。”王重民之所以能在古籍保护方面取得这样的成绩,其中一个关键的原因就在于谢国桢所说的“埋首从事于所专长的研究工作”。[20]

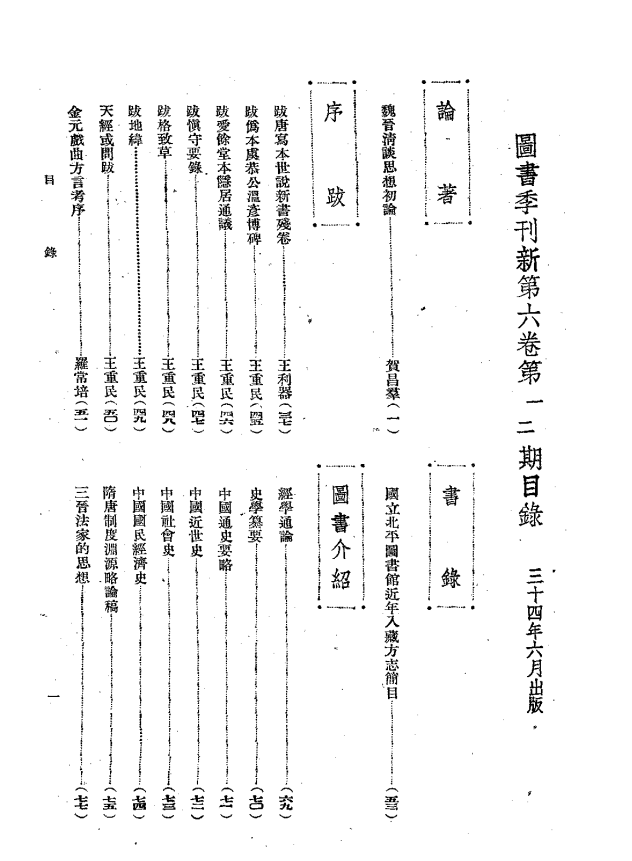

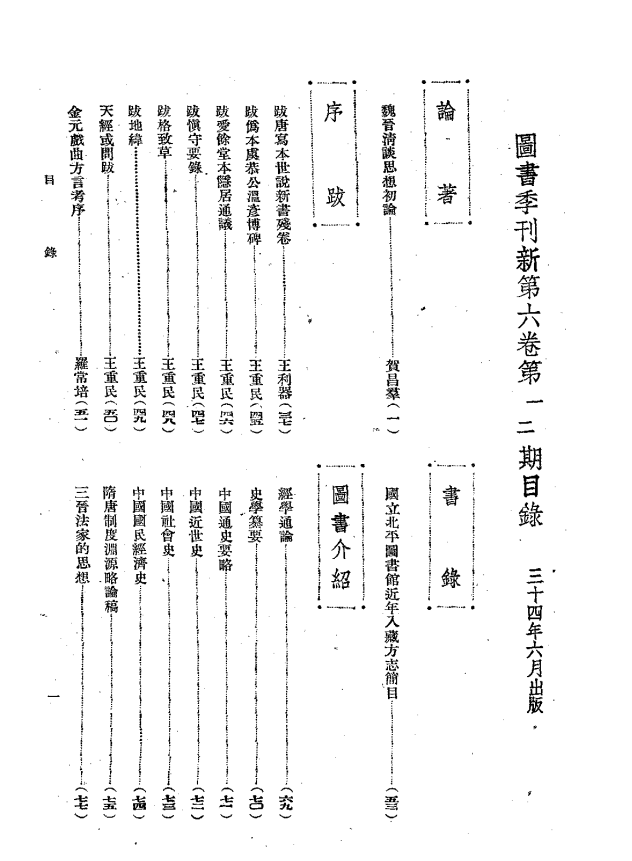

国立北平图书馆自来有重视学术研究的传统,也为研究者们提供了发表研究成果的平台,以《国立北平图书馆馆刊》《读书月刊》《图书季刊》等公开发行的专业刊物为基础,“平馆学人”的研究得以及时地向学界公布。

其中,创刊于1934年的《图书季刊》有中英文两种版本,后因日本侵华而停刊多年。1939年在昆明恢复出版中文版本,次年恢复英文版本。1942年该刊因印刷困难而停刊,次年续刊,至1948年12月停刊。

王重民与向达(1900—1966)、王育伊为复刊后的《图书季刊》特约编辑。[21]1939年至1949年间,王重民在《图书季刊》上发表了多篇论文,如《历代名公画谱跋》《跋爱余堂本隐居通义》《跋慎守要录》《跋格致草》《跋姓韵》《跋王征的王端节公遗集》《跋孝经衍义》《跋类编草堂诗余》《跋管窥识小》等等。这里我们且以其中的三篇文章为例,略窥其在古籍保护研究方面的路径。

其《跋慎守要录》[22]一文刊于《图书季刊》新第六卷(1945年)。王重民考证说:道光二十九年《海山仙馆丛书》中收录了韩霖著作《慎守要录》七篇九卷。但查康熙《绛州志》所记录的韩霖著述二十种里面并没有此书,而有一部名为《守圉全书》者。又在此志书中查的王汉、陈子龙所《守圉全书》篇序,提及《协力篇》《申令篇》,此两篇恰好也在《慎守要录》中。故王重民推测,书名从《守圉全书》变成《慎守要录》,要么是作者自己修订的,要么是刻书人所改动的。根据《绛州志》中的韩霖传记中提及的,韩曾从徐光启处学兵法,而《慎守要录》书中也多次引用了徐光启等人翻译的《西洋新法》,王重民确定《慎守要录》一书的作者为韩霖无疑。

同时,王重民还提到,他曾见到过一坊刻本《金汤借箸》十二卷,该书作者题“淮南李盘小有,京口周鉴台公,古绛韩霖两公,后学熊应雄运英”,而书中李盘序文则说“是书由韩子两公有《守圉全书》,予为删其繁,增其缺,周子台重加参订”云云。据此,王重民认为此《金汤借箸》的作者应该如李盘序所称是多人所著,特别是应标出韩霖。但是,在北平图书馆所藏一部崇祯刻本中却令人奇怪。此本有史可法的序文,称《金汤借箸》乃是周鉴手订。这样就将该书的著作权完全归之于周氏了。通过王重民的考证,我们才知道韩霖的著作有《守圉全书》(一名《慎守要录》),后来有人根据该书进行修订增补,出版了《金汤借箸》。

在《中国善本书提要》中,收录了《金汤借箸》十三卷的提要,[23]王重民提到他的《跋慎守要录》。在该提要中,他还根据《小腆纪年》卷四中记录的李自成拷掠明臣名单中有“都督周鉴”,推测此即该书的另一作者。其理由是:“崇祯末年,东事愈急,朝廷急于用人,数年之间,鉴以布衣超擢至都督,在当时不足奇也。”可见,古籍的调查是一个不断地深入的过程。

其《释书本》[24]一文刊发在《图书季刊》新第八卷(1947年)。该文考证了早期的“书”和“本”的意义,即“本”是用于古籍整理的底本,而“书”则是校雠的其他的本子,也就是别本的意思。一部古籍有若干抄本或者不同的副本或者复本,古籍整理就是要利用这些书开展相关的工作。

汉代刘向进行古籍整理(当时称之为校雠)的时候,他用皇室收集的不同本子来进行校勘,就称其底本为“本”,而用于校雠的别本为“书”。其后,刘歆在校中秘书时收集到有古本还有今本,仍用刘向的术语,称用于校勘的本子为“故书”“今书”。郑玄在为古籍做笺注时仍旧使用了这样的术语,但是其后底本和别本都被统称为“本”或者“书本”了。

后世学对此并未深究,故而在解释时也存在明显的问题,比如徐养原说:“凡杜子春、郑大夫、郑司农所据之本,并是故书。故书、今书者,犹言旧本、新本耳。”孙诒让说:“所谓故书者,有杜及二郑所据之本,有后郑所据之本;今书则后郑所见同时传写之帙。”

王重民说,郑玄是明了刘向的校雠义例的,所以仍将校勘的底本称之为本,而所据校雠的别本叫作书。这样的“书”“本”区别对后世的学者来说不再是常识,故而学者的解说也就自然出现偏差。

不止是一般的学者有误读,就是版本学的专家对此也未必就很清楚,较为明显的例子是叶德辉《书林清话》中“书之称本”条,引用了颜之推等所谓“书本”的例子,却将“书本”“书”“本”等混同了。可见,古籍的研究需要对历代学术有较为全面的把握,才能从中发现问题,并解决问题。

王重民《历代名公画谱跋》[25]一文发表于《图书季刊》新5卷第1期(1944年)。该文考证王昺时说:“昺,正史无传,因与重民同里阙。幼闻乡人道其姓字,不意其法书遒雅若是也。兹就个人所好,拈出三人,有欲睹明季人笔迹而不可得者,试于是书求之。”研究者个人的经验对于学术考证的价值由此可见一斑。

从以上个案可知,古籍保护的研究,需要融贯研究者本人的古籍调查经验、古籍版本的学识、以及研究者本人的生活经验。它既是一项经验性的实践工作,也是一项具有学术意义的研究工作。

古籍保护工作的开展,只有在当代图书馆事业发展的情况下才能展开。现代图书馆兴起之前,学者虽然有古籍保护的设想,但限于时代条件,这种设想不切实际,也并不能实现。王重民在论及章学诚时就说:“按征集、整理与保存来说,全国地方上有着最基本、最原始的图书资料,通过行政手段,中央政府应该掌握着全国范围内最重要的图书资料,以备修史和研究之用……他所建议设立的志科和现代的地方文献馆相仿佛。章学诚把整理和保存图书资料的工作看成从事学术思想研究和撰著的‘三月聚粮’,有时他又比作‘萧何转饷’,认为是必不可少的一步准备工作。”[26]现代公共图书馆的设立为学者提供了研究条件,让学者的研究能够展开,但对于大规模的古籍保护而言,此尚不足为据。

王重民曾说:“中文书籍,当然以北平所藏为最富,但是北平一共有多少中文书?这些中文书去了重复的共有多少种,有谁能知道呢?……也许有人曾经发过野心,要学阮孝绪(479—536)用一人的力量来编一部现存书目,但是实际上是办不到的,只有由一个学术机关,训练了人材,定好了计划,假之以年月,才能做成的。”[27]故而,公共图书馆,特别是国家馆,必须具有学术机关的自我期许。

民国时期,在蔡元培(1929—1940年任馆长)、袁同礼(1929—1940年任副馆长,1943—1948任馆长)等人的主持下,北平图书馆“不光是发挥一个公共图书馆的职能,同时把它办成一个学术研究机构。”[28]该馆在20世纪30年代改组时即确立了“为国家庋藏重籍之图书馆”和“供给科学(包括自然与人文科学)研究之图书馆”的立馆政策[29],即在“保存固有文化”和“发扬近代科学”两大方针的指导下推进馆务[30],发展图书馆事业,研究图书馆学术,推进图书馆合作。

此亦为当时图书馆界共识,诚如中华图书馆协会成立宣言所谓:“近顷图书任务,非仅严典庋藏搜罗而已。举凡弘教育,敷文化,与夫指导社会之责,靡不分负之。而馆政之良窳,与专学之兴废,遂大有关乎民族之盛衰。是则凡典藏之史与秉铎之师,所皆不当恝然置之者。”[31]

简而言之,时人以为图书馆除了收藏保管图书之外,尚有其社会之责任和文明之担当,既要为教育提供所需的学术资料,又要为文化事业发展贡献力量,还要将典藏保管与学术研究相结合。这是当时学者从事相关工作的大环境。在古籍保护方面,当时学者们希望图书馆做好古籍保管、编目、阅览、咨询等基础工作,同时努力增加馆藏古籍藏量,开展古籍的调查、研究和宣传,并且要培养相关人才等等。

1939年至1949年间,王重民所从事的古籍保护工作均在现代图书馆中展开,无论是在美国国会图书馆、北平图书馆、北京大学图书馆,还是葛思德东方图书馆,这些图书馆的海量收藏,使得古籍保护工作成为可能。

王重民说:“我国自从有了国立和公立的图书馆,善本书就渐渐由私家流入公家,在善本书的本身,是由危险地带得了安全保障;在利用善本书的学者们,便都有了自由阅览的机会。而我们作编目的人,作调查统计的人,得了这样集中而公开的材料,才得开始作实际的调查工作。”[32]

此前,古代皇家库藏或者是私家收藏,其书籍的目的并不在于让公众使用,只是服务于特定对象,调查工作做与不做均无关紧要。现代图书馆设立之后,如何让馆藏的大量古籍收藏成为真正为公众、为学界所用,就成为图书馆的首要课题。特别是图书馆的古籍收藏,因为涉及到民族的古典文化遗产,在调查基础上的著录登记,及时公布相关信息,开展有效的学术研究就成了重中之重。图书馆收藏的古籍需要“一定力量的整理,认真的研究,广为世人所用”,如此方能真正地发挥文献遗产价值。

做好古籍普查登记工作,及时公布相关信息是古籍保护工作基本要求。1934年,袁同礼先生让王重民集中精力收集海外中华古籍相关资料,特别是将所见善本书和稀见书加以细致著录,以形成《海外稀见录》,其目的也正在于此。

对此,长期进行古籍调查的王重民深有体会。当年胡适曾感慨说,如果没有王重民等人帮助他搜集、购买一批书籍资料,他就要成了“没有棒弄的猢狲了”,因为进行古典文化的研究,必须有一定量的藏书,否则就是无米之炊,研究也就无从谈起。除了购买图书之外,需要到图书馆借阅。

王重民写道:“(美国)国会图书馆有一部(《丛书集成》),放在楼下墙角已三四年,无人用,亦未编目。重民很愿意为(胡适)先生得到该书,则有之书,已有大半,但不愿在Hummel面前表示先生有意借,不是怕他不肯借,是怕他做人情太多。”[33]只有在编目、调查之后,古籍才能为学人所用,否则只是空有宝山而已。

古籍保护工作的成果包括普查登记目录的形成和发表,也包括利用技术手段将古籍进行复制,比如采用古籍缩微、影印出版等。大规模的古籍缩微制作始于平馆藏书。从1942年开始,王重民等人对平馆运抵美国并暂存于美国国会图书馆的古籍进行摄像制作。这是一项旷日持久的艰苦工作。

在给胡适的信中,他曾有详细的报告,称“百箱摄完,必为数甚巨,恐非二年不能办”。在胶片制作方面,有严格的流程要求,“每卷胶片制讫后,再持原书校对,有误再改,改正后方可作为定片。依此定片,为我方共加印三份,而书籍即可装箱,以便早日运出城外保存”。[34]这一巨大工程,共拍摄善本2600余种,长期以来是国内学者所能见到的这批古籍的唯一凭藉,为学者研究利用这批文化财富创造了条件,也为后人整理出版打下了基础。将近七十年后,国家图书馆出版社方以这批胶片为底本出版《原国立北平图书馆甲库善本丛书》(全1000册)。该丛书获得国家出版基金2010年度的资助,并于2013年面世。数量达120万拍的珍贵古籍得以化身千百,为更多研究者所用。

民国时期,平馆与商务印书馆等出版机构合作影印了一部分古籍供学者使用,王重民在《国立北平图书馆善本丛书第一集补记》等文章中多有记录。王重民说,这些珍贵古籍的影印本,“中外学者颇宝之,余亦插置架旁,时有检阅”。但从学者研究计,往往希望能在出版时多做一分工作,对学者来说就多一份价值。比如,王重民说:“方影印是书(《日本考》)之议起,余适佣书馆中,曾移书国内,谓如有缺叶,可用巴黎本补之。今检影印本,果有缺叶,迻补之愿,尚冀他日成之。”[35]又如,他说:“当时若能迻写《(明太宗孝文皇帝)实录》所载,排附于影印本之后,未始不足为读是书(《西域行程记》)者之一助也。”[36]他还说:“今有翻印《类编》本,却无人翻原本。现在翻印古书的人,应该注意这个地方。”[37]由此可见,王重民对于古籍影印出版工作既有积极地支持态度,同时也希望这项工作能进一步提升。

1948年,毛准(1893—1988,字子水,时任北京大学图书馆馆长)、王重民致信胡适说到:“美国国会图书馆有一个美国藏书联合目录参考室,英国有一个中央图书馆(National Central Library),全馆仅有一份英国书的联合书目,普林斯敦大学博物馆有一份全世界的耶稣圣画照片,称雄了全世界。北大应该造成中西学术上这类的权威和中心。我们现在有了‘图’‘博’(图书馆学和博物馆学)两科正好给这类工作准备。这类工作看来非常难,可是只要有计划,有恒,有人,有钱,便一定可以成功。”[38]

“中华古籍保护计划”于2007年开始启动,“有计划,有恒,有人,有钱”的全国古籍保护工作方由理想化为现实。从此,古籍保护工作开始迈向新的征程,王重民当年设想和开拓的各项工作得以有序开展。

古籍保护工作是一项长期性的基础性的文化建设,既包括对物质形态的古籍进行原生性保护、再生性保护、抢救性保护和预防性保护等,也包括对价值形态的古籍文化进行挖掘、传承和弘扬,同时也有必要对历史的经验和前人的成果予以研究,惟其如此才构成古籍保护的立体图景。

作为一项文化建设工作,古籍保护具有其内在的精神和工作的要求,其发展和研究有着特殊的规律。它离不开古籍保护参与者的默默奉献,它是久久为功的事业。

随着优秀传统文化传承和弘扬的宏大目标的具体化,随着全面提升古籍保护的价值内涵提上议事日程,古籍保护工作也面临着现实的考验,也需要对其精神价值的予以重塑。

因此,我们必须明确其价值定位,追迹前贤,创新发展。按照当前古籍保护工作的范畴,王重民是我国现代古籍保护工作的先行者。

在特殊的历史时期,他所从事的古籍保护工作实践,具有永久的历史意义,也具有特别的现实意义,值得大书特书。

[1]陈东辉,王佳黎.王重民先生研究文献目录[J].版本目录学研究(第5辑),北京:北京大学出版社,2014:141—157.

[2]傅振伦.序[A].王重民.中国善本书提要[M].上海:上海古籍出版社,1983:1.

[3]刘修业.王重民教授生平及学术活动年表[J].图书馆学研究,1985(05):28—59.

[4]李墨.王重民年谱[D].河北大学硕士论文,2008.

[5]恒慕义(A. W.Hummel,1884—1975),汉学家,1928—1954年间任美国国会图书馆远东部(今亚洲部)主任,美国亚洲研究协会第一任会长,编有《清代名人传》(Eminent Chinese of the Ch’ing Period)等书。

[6]范瑾邦说,王重民“自1939至1947年鉴定整理美国国会图书馆馆藏中文古籍,其成果汇集为《美国国会馆藏中国善本书录》二册,收六朝唐写本、宋金元明善本共1777种,经袁同礼整理后,于1957年由美国国会图书馆在华盛顿出版。1972年台北文海出版社据以影印”。(范瑾邦.王重民美国国会图书馆藏中国善本书录补订[J].“国家图书馆”馆刊,2008(01):140.)

[7]北平图书馆善本南迁及运抵美国寄存事,可参考:林世田,刘波.关于国立北平图书馆运美迁台善本古籍的几个问题[J].文献,2013(04):75—93.

[8]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:9.

[9]李世娟.王重民与北京大学图书馆学系的建立[J].图书情报工作,2003(05):13—19;周佳贵.王重民设立图书馆学专修科的始末[J].国家图书馆学刊,2013(04):88.

[10]郭润涛.官府、幕友与书生:绍兴师爷研究[M].北京:中国社会科学出版社,1996:137.

[11]郭润涛.官府、幕友与书生:绍兴师爷研究[M].北京:中国社会科学出版社,1996:142.

[12]王重民先生曾专门撰写了《章学诚的目录学》一文(王重民.中国目录学史论丛[M].北京:中华书局,1984:255—275)。在该文中,王重民说:“章学诚一生都是在困苦流离中读书著书,与社会实际生活相结合,使他的唯物主义思想不断发展。又章学诚的一生都是寄生在地方的官僚阶层中而为他们服务,因此,与社会的中下层人士得有广泛的接触,对于地方上的政治、经济、生产上的利弊,对于中下层读书人的思想和要求,都能认识得比较清切。”(第256页)此诚王先生夫子自道也。

[13]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:310.

[14]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:485—486.

[15] [清]黄虞稷.千顷堂书目[M].瞿凤起,潘景郑整理.上海:上海古籍出版社,2001.

[16]王重民.中国目录学史论丛[M].北京:中华书局,1984:185—212.

[17]王重民.中国目录学史论丛[M].北京:中华书局,1984:208.

[18]王重民.中国目录学史论丛[M].北京:中华书局,1984:201.

[19]谢国桢.谢国桢全集(第7册)·我的治学经历[M].北京:北京出版社,2013:659.

[20]此一观点,谢国桢先生在《唐豆沙关摩崖袁滋题名拓本跋——悼念志友向达》一文中也有同样的表述:“余与向兄服务于北平图书馆时,是时同馆供职者有赵万里、贺昌群、刘节、王重民诸君,朝夕相处,颇不寂寞。同以编纂之名义,而各治其学之所长,在当时或以为旷职,孰意其后一二十年皆有所成就,殆所谓百年树人者欤。”载:沙知.向达学记[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010:124.

[21]张敏.图书季刊的创刊及其历史意义[J].新世纪图书馆,2016(09):61—65.

[22]王重民.冷庐文薮[M].上海:上海古籍出版社,1992:447—448.

[23]王重民.中国善本书提要[M].上海:上海古籍出版社,1983:248.

[24]王重民.冷庐文薮[M].上海:上海古籍出版社,1992:10—17.

[25]王重民.冷庐文薮[M].上海:上海古籍出版社,1992:437.

[26]王重民.中国目录学史论丛[M].北京:中华书局,1984:261.

[27]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:493.

[28]张秀民.中国印刷史(插图珍藏增订版)[M].杭州:浙江古籍出版社,2006:8.

[29]李致忠.中国国家图书馆馆史资料长编(1909—2008)[M].北京:国家图书馆出版社,2009:145.

[30]李致忠.中国国家图书馆馆史资料长编(1909—2008)[M].北京:国家图书馆出版社,2009:286.

[31]李致忠.中国国家图书馆馆史资料长编(1909—2008)[M].北京:国家图书馆出版社,2009:212.

[32]王重民.冷庐文薮[M].上海:上海古籍出版社,1992:704.

[33]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:28.

[34]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:532.

[35]王重民.冷庐文薮[M].上海:上海古籍出版社,1992:700.

[36]王重民.冷庐文薮[M].上海:上海古籍出版社,1992:694.

[37]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:97.

[38]北京大学信息管理系,台北胡适纪念馆.胡适王重民先生往来书信集[M].北京:国家图书馆出版社,2009:492—493.