孙志强丨“体”与“辨体”:一个明代印论中的形式观念

摘要:“体”是晚明印论中有关形式描述的重要术语。在印论中,“体”既指印章形式层面的整体样式,又指受某些特定的文字、技法影响而形成的风格体系。晚明印人以“体”为切入点,对历代古玺印进行辨体归纳,强化了“印宗秦汉”的思想。“辨体”是“体”的观念的进一步引申,受“辨体”观念的影响,晚明印谱编纂体例逐渐突破史学本位,转而以印学本位进行印谱编纂。“体”的概念的出现,标志着明代后期印人在篆刻作品形式判断上具有了高度自觉。

关键词:明代印论;体;辨体;印谱编纂体例;篆刻风格

“体”字作文艺批评的术语,大致集中出现在汉末魏晋时期。“体”在文学理论中的本意如其字面所示,专指文学体裁(文体)而言,文学史上对“文体”的划分最早见于曹丕《典论 · 论文》,《典论 · 论文》中将文学体裁划分为奏议、书论、铭诔、诗赋四体,其后经由陆机、刘勰等人的阐释,逐渐成为文学中一个十分重要的理论。汉末“体”字亦出现在书论中,在书论中“体”的含义多指书体与结体字势,如蔡邕所言“体有六篆”,又如卫恒《四体书势》、成公绥《隶书体》等中所论,皆就某类书体及其字势而言。

作为印论中的概念,“体”字在元代才进入印人视野。元代印论中,“体”字的常见含义多指印文的书体、单字的结体、字势。在表示这类含义时,体”字多与其他文字相组合,形成诸如“杂体”“篆体”“结体”等词汇。这种观念由元代吾衍《三十五举》延续下来,成为明代印论中“体”字的常见含义之一,如吾衍所说的“朱文印,或用杂体篆,不可太怪”,在明代即为周应愿、徐上达、杨士修、朱简、金光先等人直接引用。明代印人还用“体”字来表示字之结体,如徐官《古今印史》云:“大抵结字有主客,笔势有逆顺,画有清浊奇正,体有向背动静”,1传何震《续三十五举》亦称“结体随势”,2沈承《印史叙》也述及“发竖眉横,是谓印之结体”。3以上印论中“体”字的含义,均未溢出传统书论的范畴。值得注意的是,随着明代印学的发展,“体”字所蕴含的意义逐渐丰富起来,又远非书论中的“体”字所能涵盖。

一、明代印论中“体”的概念及其外延

(一)“体”的含义

梳理明代印论,即会发现“体”字的含义大致从万历中期开始逐渐发生了重要的变化。此时,“体”字不再单纯指书法层面的字体、结体、体势一类常见意思,而成为一个专就篆刻作品整体形式样貌而言的概念。“体”字的此种含义立足于形式,但又超越形式,涉及到了印章的审美与风格类型划分。这些意义上的“体”字,又以“印体”“体式”“体制”“体法”等面目出现,同时还有直接借鉴自文学理论中的“文体”一词,这些术语虽不尽相同,但其内涵却一致。具体而言,明人印论中的“体”字的含义,除了字体等书法层面的意义之外,大致还包括以下两个层面:

①印章的整体形式样貌。举例来说,印章的朱文、白文、满白文、细朱文等样式,以及印面之大小、宽窄、方圆等即是印章的整体形式样貌,它们属于形式层面,但又非字法、章法等一般形式所能囊括。如在朱简的论述中,借用文学理论中的“文体”一词来论述印章的“体”,朱简称:“字法者,以一字言;章法、文体者,以全章言”。4从朱简此论可知,字法注重一字之内的形式变化,章法与文体二者则是着眼于整体,章法特指印面文字排布的“结局分行,棋置绣错”的技巧。虽然朱简没有解释什么是“文体”,但在“文体”下,朱简收录了三十方印章作为印例来阐释他的“文体”观念。这些印例分为细白文(六方)、粗白文(六方)、满白文(六方)、朱文(六方)、朱白文(六方),结合以上有关文体的讨论与印例,我们可以得知,章法与文体之间的共同点都在于着眼于印章整体,但章法关注的是印章中所有文字的相互关系,文体则关注的是超越一般形式的整体样式。

②受某些特定的文字、技法影响而形成的某类系统化的风格体系。如明人所说“烂铜薄蚀,急就纵横”5“秦文游丝娇媚,飞动里庄严;汉篆体端淳厚,肤骨正在相宜”,6这一类话语所注重的是某类印章所体现出的特殊风格。此时,“体”字超越了形式层面,进入了风格描述的范畴。需要特别指出的是,“体”字的上述两类含义并非孤立存在,而是时见交错叠加,如余鼎《石鼓斋印鼎自序》中所说“凡云篆虫蠕之或璃,满白蛇蜒之或铸”,“云篆”“满白”分别为印章文字与整体形式,“虫蠕”“蛇蜒”乃风格样式,“璃”“铸”是制作方法,在余鼎看来,印章的文字、整体形式、风格、制作技法之间具有关联性,所谓“体法错综,不得谬为附会以失作者之意”。7印论中“体”的出现是以印学本位为基础的,预示着明人在篆刻作品形式判断上脱离了书法批评术语的限制;“体”的两种含义的交错叠加,说明明代中后期篆刻创作中技法、形式与风格之间建立了可相互对应的关系,这预示着篆刻创作风格多样化时期的到来。

(二)“体”与印学宗法问题

在明代印人眼中,虽然篆刻作品可以分为多种“体”,但这些“体”并非处于相同的地位。有的“体”居于重要地位,有的“体”则不那么重要,甚至对于某一种“体”而言,有的印人对其大为赞扬,有的印人则对其大为贬斥。典型的例子是明人对急就章这一特殊风格类型的印章出现了截然相反的看法,如释自彦《图书府印谱》“凡例”中称“急就章乃军中怆卒趋便,实非正文”,8将急就章看做“实非正文”,而潘茂弘则称急就章“文有正斜、反字,刀法锋芒可爱不及修饰,自成一种”,9这两种观点在明代都十分常见。它们的分歧点实际上是什么样的印章具有典范性,什么样的体可以成为印学正宗,此时“体”是作为一个衡量印学典范的价值尺度术语而存在。在这方面,明代印人承继元代“印宗秦汉”的观点,从“体”的角度对汉印何以成为典范给出了阐释,甘旸在《印正附说》“印体”条中云:

古之印章,各有其体,故得称佳,毋妄自作巧弄奇,以涉于俗而失规矩,如诗之宗唐,字之宗晋,谓得其正也。印如宗汉,则不失其正矣,而又何体制之不得哉。10

甘旸将汉印看做“不失其正”者,其言外之意即是汉印各“体”皆有其本来的样式,汉印的体具有典范性,不能作巧弄奇以“失规矩”。徐上达也谈到“然则为印者,宗秦即秦,宗汉即汉,其篆刻体制,融成一家,不可谓楂、梨、桔、柚,皆可于口,乃杂然前陈,有乱家数”。11这种通过论述汉印之体的纯粹性与典范性来强化“印宗秦汉”的观念在朱简身上表现地尤为突出与明确。在涉及“体”的概念时,朱简用了“变体”与“文体”两个术语。朱简指出,从先秦至明代的印章都处于不断地“变体”过程中,各个时代印章之体有优劣高下之分,但以汉代之体最具代表性,汉代以后印章之体日渐废弛,有失其本来体制,朱简《印章要论》云:

印始于商、周,盛于汉,沿于晋,滥觞于六朝,废弛于唐、宋,元复变体,亦词曲之于诗,似诗而非诗矣。12

朱简对体的论述又集中体现在《印品》一谱中,甚至可以说,《印品》一谱是朱简通过归纳历代印章的整体形式(“体”)来阐明其篆刻“印宗秦汉”观念的结晶,朱简《印品自叙》云:

以故广搜先代遗章,暨近日名家篆勒,其有当于古者,著为法则;谬于古者亦存之,以志鉴瑕瑜,分列临摹成编,题曰《印品》。盖代有升降,作有真赝,字有异同,格有正变,体有雅俗,用有工拙,欲使作者心腕昭然,于沿习讹舛之后,要以还之古初。13

据以上文字可知,朱简编纂该谱的目的是想在篆刻领域中“还之古初”,以古为“法则”。但是时代变迁导致“作有真赝,字有异同,格有正变,体有雅俗,用有工拙”,所以不得不对历代印章进行重新梳理、分类,以便重新确立法则。在《印品》二集中,朱简称:

印莫盛于汉,其文尔雅,结构精微,曰字、曰章、曰文体,法备矣,当为印家正宗。14

朱简认为汉印“当为印家正宗”,原因是汉印是“法备”的。汉印的“法”具体体现在字法、章法、文体上,至于“文体”在法则的确立过程中起到什么作用,还需要回到《印品》的编纂体例与“文体”在《印品》一谱中出现的位置来看。《印品》在编纂体例采取了“印以章、字取”(《印品》凡例)为主的纯粹形式层面的分类法则,这种编纂体例有其深刻的含义。目前所见浙江图书馆所藏《印品》总目共分九集,具体分集如下:

首集“印章要论”

一集“先秦以上印”

二集“汉以下印”(字法、章法、文体)

三集“汉以下印”

四集“唐以下印”

五集“国朝印”

六集“赝印”(玉玺附)

七集“谬印”

附集“蕉雪林藏印”

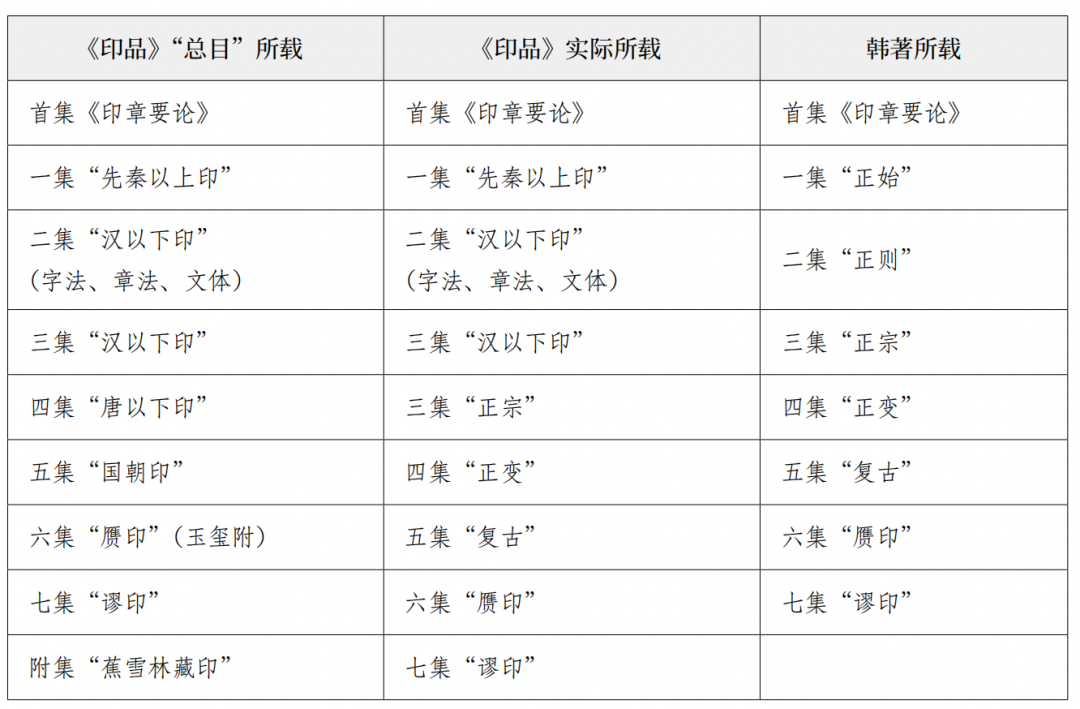

但是谱实际所载各集题名与上面总目并不相符,主要差异在三、四、五集中,在谱中这三集前的题名分别作:三集“正宗”、四集“正变”、五集“复古”。刘建通过梳理,并结合韩天衡先生所见另一部《印品》,认为浙图藏本《印品》为先印本与后印本两个版本拼凑配版而成,即首集至三集“汉以下印”部分为先印本,后三集“正宗”以下为后印本,而韩天衡先生所见之版本整本为后印本。15为了更直观看到《印品》的真面貌,现将浙图藏本《印品》总目、实际所载各集题名以及韩天衡先生所见版本各集题名列于下:

通过上表可清楚看到,《印品》后印本中“正始”“正则”“正宗”“正变”与前印本一至四集是对应的。“正则”“正宗”中的“则”与“宗”字充分表明朱简对于汉印的态度,朱简以“正始”“正则”“正宗”等具有明确含义的词汇来对应先秦至汉代印章。也就是说,在后印本中,朱简将汉印(包含六朝印)看做篆刻学习的“正则”与“正宗”,汉印之所以会成为“则”与“宗”的代表,正是因为其在“文体”层面具有“法备”的特点,取法汉印也就具备和“诗之宗唐,字之宗晋”(甘旸语)相同的理论高度,这比吾衍单从字法层面的“印宗秦汉”更为深刻。这也能解释“文体”一词在《印品》中除“凡例”中出现过一次外,其余均出现在二集、三集中。如此来看,虽然朱简的“文体”出发点在于形式层面,但又超越形式,最终落到风格与宗法上。

“印宗秦汉”是从元代以来即已确立的篆刻取法观念,但元代以来的论述多集中在文字处理层面上,偶有涉及章法问题,也多半差强人意,至于如何从不同风格的汉印中提取出可资借鉴的形式要素,则基本没有涉及到。“体”的观念的出现,对于篆刻整体形式的归类具有十分重要的意义,这取决于利用类似文学理论中“文体”的分类原则,能够将成千上万的古玺印在形式上进行迅速归类,且各体之内,又必然有其刀法、风格上的关联性,这对于构建不同形式的印风体系十分重要。

二、“辨体”与印谱编纂体例、印风生成

“辨体”是“体”的观念的进一步引申。从“体”的整体形式样貌的含义来看,“辨体”的目的是通过“辨”的程序,对“体”进行分类归纳,形成以“体”为统摄的知识谱系,这一点从印宗秦汉观念以及古玺印印谱编纂体例的变化中即可见到。从“体”的风格层面的含义来看,“辨体”辨的是各种“体”与作品风格的关系,以及不同的“体”在风格生成过程中的影响。

(一)从史学本位到印学本位:“辨体”观念对印谱编纂体例的影响

“辨体”观念对印谱编纂体例具有较大影响。印谱编纂体例是指一部印谱在编纂成谱的过程中印章分类排列的方法、印章取舍的原则等相关成规,它既关系着一部印谱最基本的框架结构,同时又体现出编纂者对印学史的判断、对篆刻艺术的看法等。印谱编纂体例的变化直接体现出印学知识的变动,隐含着谱主的价值判断。受“辨体”观念的影响,万历后期的印谱编纂体例开始“各以类辑”,突破了以史学为本位的编纂体例,确立了以印学本体为本位的编纂体例,这在印学史上是一次十分重要的转变,为了清晰地讨论这种转向,我们要先回顾一下北宋以降的印谱编纂体例。

北宋至嘉靖中期,是印谱编纂体例从杂乱到初步规范的漫长时期。北宋王俅《啸堂集古录》所收古印三十七方,印章排列并无严格规律可循,官私未分,次序较为随意。16古玺印以官、私为类进行划分,始于元吾衍,《学古编》“三十五举”云:“仆有《古人印式》二册,一为官印,一为私印”,17可知其《古人印式》所收印章已作官私之别。元末另一部印谱浦城杨遵之《杨氏集古印谱》之体例与《古人印式》类似,据唐之淳《题杨氏手摹集古印谱后》一文所称,杨氏之谱亦有官私之别,杨遵之谱分四册,前二册为官印,后二册为私印。18其官私两部内部再如何分类,已无可稽考。正德间沈津《欣赏编》所载《汉晋印章图谱》在印章排列上,官私杂糅,铜玉混排,似乎又回到了北宋《啸堂集古录》中无规律可言的状态,19其在印章编排上反不如吾衍的《古人印式》之有序,这反映了正德前后士人对古玺印辨体分类的认识并不充分。嘉靖间郎瑛《七修类稿》所载《古图书》一卷所收印章较沈津《欣赏编》又有改观,20如其按照先官后私之分类排列,但其内部具体的载印次序仍然较为混乱,未见有明确的标准。这种情况的彻底改变要到嘉靖三十四年(1555)前后,此时丹阳孙桢有一部原钤本《石云先生印谱释考》,21该谱中印章编排体例已相对完善,如谱中分官私印,私印又按沈约四声排列,虽然个别印章未能做到完全统一,但毕竟为后世集古类印谱的编纂体例提供了一个范式。

隆万之交前后,顾氏《集古印谱》《印薮》在孙桢《石云先生印谱释考》的基础上,确立了更为严格的编纂体例,标志着集古类印谱的体例开始定型。在《集古印谱》中,确立了官印据职官之尊卑以定先后的原则,私印则严格按照四声为序。无论官私印章,其下又以材质作为先后之依据,此即“凡例”中所说“王玺、君印,置官印之前”“官印各从其类”,“姓氏私印,从沈韵四声之次第”,“每项玉先,次玛瑙、次宝石、次银、次铜、次磁”,22这一体例对后世印谱编纂体例具有很强的示范性,为众多印谱所采用。虽然说顾氏印谱的刊刻本意是保存、传播古玺印图像,但这类印谱的编纂体例归根结底来说,其底色还是基于职官制度,以职官之尊卑“各依次列之”的原因是“以昭等也”。23概括地说,以顾氏《集古印谱》《印薮》为代表的古玺印编纂体例是基于史学本位而产生的。

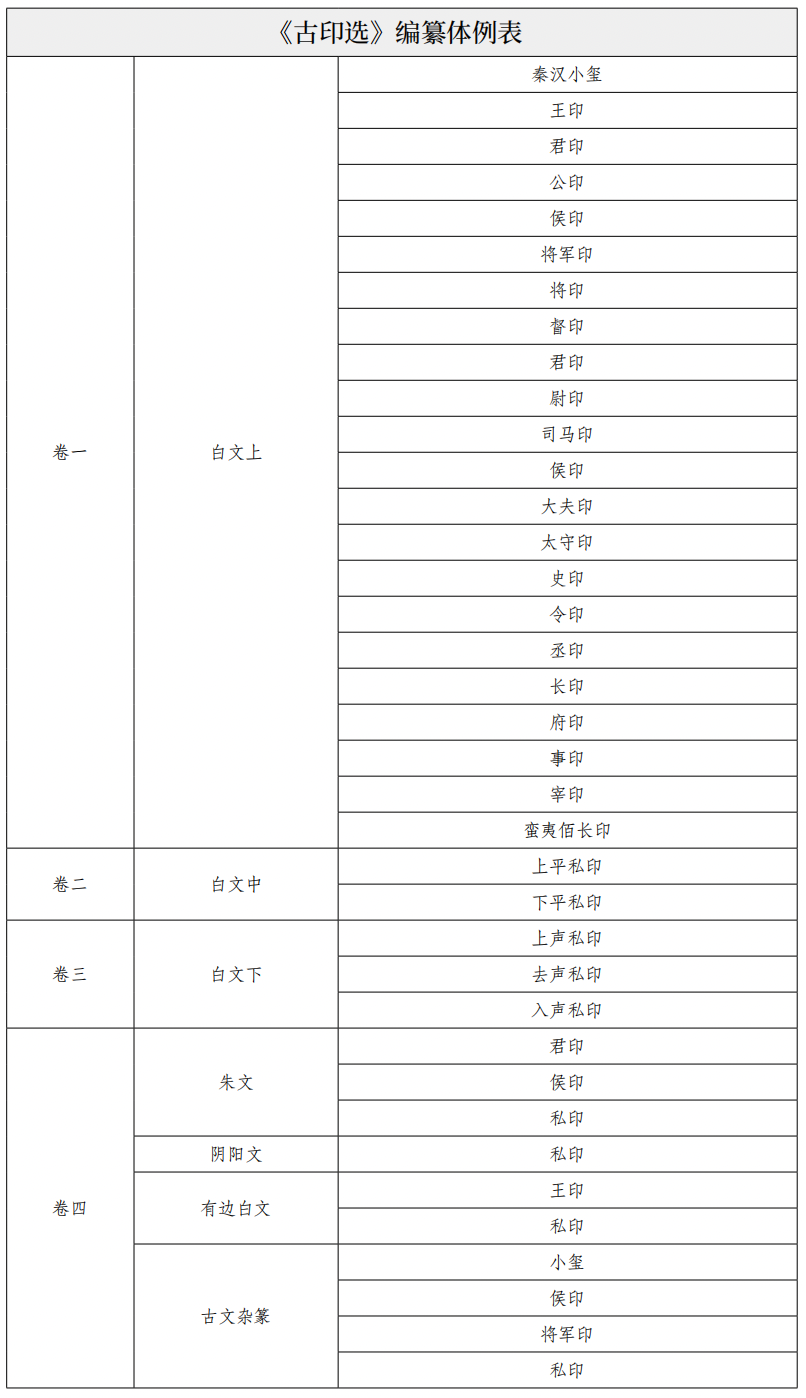

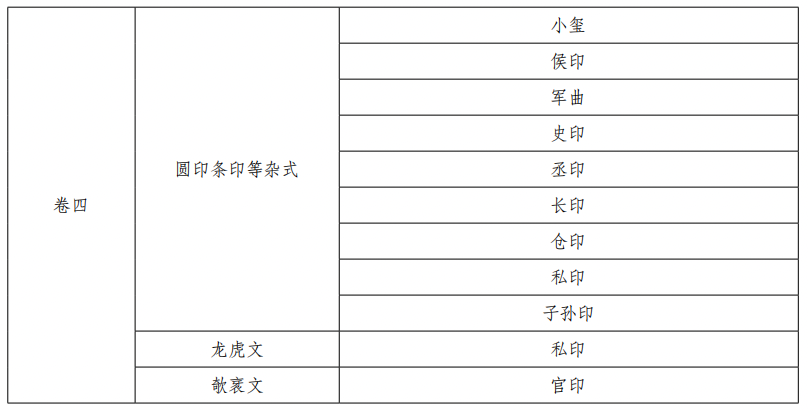

万历中后期以降,一部分印谱的编纂继续沿着顾氏所确立的史学本位体例发展,同时,在另一部分印谱中也出现了新变,体例逐渐多元化。究其原因,是因为自万历中后期开始,印人在印体辨析层面逐渐深入细致,对古玺印的形式归类更为细化,从笼统地按照职官尊卑、印章材质的分类,逐渐过渡到以印章形式差异为分类的原则,这种编纂体例可以看作是基于印学本位出现的。在这类印谱中有很多代表,如万历三十三年(1605)华亭陈钜昌之《古印选》。在该谱凡例中,陈钜昌云:“古印流传,白章什九,朱文细刻,稀若晨星。故是编先白文,次朱文,又次阴阳文、古文及有边象形、子孙等杂体,各以类辑”,24陈钜昌所称的“各以类辑”的“类”与顾氏的史学本位的划分有明显差异,陈钜昌的“类”是按照印章形式差异进行的归类,其具体的分类是先以印章形式的差异分出“白文”“朱文”“阴阳文”“有边白文”“古文杂篆”“圆形条印等杂式”“龙虎文”“欹衺文”八类,这八类中,除“古文杂篆”是基于入印文字划分的之外,其余均以形式为分类原则。在此八类之下再各自分为秦汉小玺、王印、君印、公印、侯印、官印、私印等次级分类。为直观了解《古印选》之编纂体例,现将该谱之体例列于下。

陈钜昌《古印选》与朱简《印品》所体现出来的印学本位思考,说明万历年间印人对印章形式的关注已经觉醒,尤其是像《古印选》中对“欹衺文”印章的关注,表明万历年间印人对将军印有较深的认识。万历后期,名家自刻印中往往可见取法这类印章的作品,尤其是何震及其追随者,多见此类印章,印文欹侧,虽时露晚明习气,但仍能体现出明人对篆刻作品形式的思考。

除《古印选》外,汪关的《宝印斋印式》也脱离了史学本位的编纂体例。《宝印斋印式》古玺印部分所收印章按“汉印”与“元朱文印式”两大类收录,在“汉印”之下复分“官印式”“二字印式”“三字四字印式”“之印印式”“私印印式”“不识字印”类别。25孙慰祖先生已经指出该谱“分类以印文特点为指向,具体而微,又不同于其他谱录”。26《宝印斋印式》中的“二字印式”“三字四字印式”明显是以“体”为类的结果,其出发点也是基于印学本位的思考。

(二)“辨体”:篆刻风格生成的前提

印论中的“辨”字在万历中后期不仅仅是辨印章的真伪美丑,更是辨体类、辨风格。在元代,以吾衍为代表的印人对印章“辨体”的思考,尚停留较为基础的层面,他们所关注的仅仅是白文印与朱文印的字法与章法差异,尚未触及风格层面,如《三十五举》中反复谈及:

汉有摹印篆,其法只是方正,篆法与隶相通。汉、魏印章,皆用白文,大不过寸许。白文印,皆用汉篆,平方正直,字不可圆,纵有斜笔,亦当取巧写过。

朱文印,或用杂体篆。

白文印,用崔子玉写张平子碑上字,又汉器物上并碑盖、印章等字。

白文印,必逼于边。

朱文印,不可逼边。

这些言论无一例外全部是基于字法、章法层面上的讨论,是属于技法层面,与万历中后期的“辨体”观念并不相同。晚明印人的“辨体”不再局限于技法层面,如甘旸以历时性的眼光讨论每个时代的印章都有其各自的体,他在《印正附说》中特辟“印体”一条,称“古之印章,各有其体”,在谈到具体的朱白文时,其关注点已经从纯粹技法层面转向审美、风格辨析,如其言“古印皆白文,本摹印篆法,则古雅可观……下笔当壮健,转折宜血脉贯通,肥勿失于臃肿,瘦勿失于枯槁,得手应心,妙在自然”,“(朱文印)其文宜清雅而有笔意,不可太粗,粗则俗”一类,27已经与吾衍时代有很大的差异,从简单地辨析朱白文的技法差异,转向更为细致丰富的“体”的风格差异讨论,是“辨体”观念在晚明时期最显著的特征。同时,“辨体”的范围和对象也脱离了古玺印,拓展到同时代印人印风中,晚明印学文献中对何震印风的讨论即是基于此。程原在《忍草堂印选》自序中论述何震作品的不同体式时说到:

观其所作,白文如晴霞散绮,玉树临风;朱文如荷花映水,文鸳戏波。其摹汉人印、急就章如神鳌鼓浪,雁阵惊寒;至于粗细切玉、满白烂铜、盘虬屈曲之文,莫不各臻其妙。28

潘茂弘在对何震作品分析时,进一步指出何震作品风格生成的依据,潘茂弘云:

秦文游丝袅娜,汉篆玉箸端庄;烂铜有烂有锈,急就有正有斜;龙章缪篆,屈曲盘旋,汉印(小字自注:私印)朱文(小字自注:官印),平方正直;官印略而私印工,备成体制。29

在潘茂弘看来何震印风具有多样性,不同印风的来源是基于入印文字的字体与技法差异,“秦文”“汉篆”等文字的不同导致了其风格“袅娜”“端庄”,而后者正是属于“体”的含义之一。与潘茂弘类似,俞安期也对何震印风进行了划分,在《梁千秋印隽序》中,俞安期云:

急就纵横,得诸凿也;瘠纹直曲,得诸镂也;满白蜿蜒,得诸铸也;方折而阴,得诸璃也;圆折而阳,得诸瑑也。30

与潘茂弘立足文字与风格关系不同,俞安期从古印的制作方式与风格关系入手,讨论何震篆刻风格的生成依据,如潘茂弘认为何震急就章风格来源于古代玺印制作时的“凿”的技术,满白文来源于“铸”的技术,白文印方折,来源于“璃”,朱文印圆转,来源于“瑑”,真实情况或许与他论述的有所出入,但这种将体与风格、技法相贯通的论述,却也点出了何震印风、技法多样性的渊源,而这种多样性又绝非吾衍所仅仅关注的字体、章法就能形成的,印风多样性的生成非进行“辨体”不能得出。由此可见“辨体”观念对印风生成的重要性。

三、余论

明代印论中的“体”的概念,虽然立足于形式,但其影响又不限于形式层面。“体”的概念的出现,使篆刻形式的分析达到了前所未有的高度,又因为“体”“法”之间存在关系,“体”的概念又进一步又强化了“印宗秦汉”的思想,对明代及后世印学史发展产生了深远的影响。何震之所以在天启年间成为超越文彭的“集大成者”,成为“秦汉以后,一人而已”,其原因就在于何震所生活的万历年间是“辨体”思想深入人心之时。

清代在明代的基础上,对“体”的辨析分类更为精细化,但也走向另一个极端,如孙光祖在《古今印制》中谈及“后世印章,以秦、汉为昉,秦、汉至明,代有体式”时,延续朱简的分体原则将历代玺印分为秦、汉、六朝、唐、宋、元、明七时期,并且在每个时期下进行了繁琐地分体,如秦下分白文玺、朱文玺、白文官印、白文私印、阔边碎朱文印,汉代分白文玺、白文官印、白文急就官印、白文私印、满白文私印、满朱文私印、朱白相间文印、龙虎白文私印、细边粗朱文私印,六朝下分白文官印、朱文官印、细朱文私印等等。31这样的分类无疑是过于琐屑,像“满白文私印”“满朱文私印”两类多少有些牵强,意义已经不大了。这也提醒我们,形式层面的“体”并非分的越多越好,“辨体”的目的应当是建立体与技法、风格之间的关系,它的目的是要立于形式,又必须要超越形式。

作者单位:首都师范大学

中国书法文化研究院

注释:

[1](明)徐官《古今印史》,韩天衡编订《历代印学论文选》上,杭州:西泠印社出版社,1999年,第31页。

[2](明)何震《续三十五举》,韩天衡编订《历代印学论文选》上,第53页。

[3](明)沈承《印史叙》,载何通《印史》,天启三年(1623)刻钤印本,国家图书馆藏。

[4](明)朱简《印品》“凡例”,万历三十九年(1611)刻钤印本,浙江图书馆藏。

[5](明)余鼎《石鼓斋印鼎自序》,崇祯元年(1628)刻钤印本,国家图书馆藏。

[6](明)潘茂弘《印章法》下集“注解”条,崇祯八年(1635)刻本,西泠印社藏。

[7](明)余鼎《石鼓斋印鼎自序》,崇祯元年(1628)刻钤印本。

[8](明)释自彦《图书府印谱》,万历四十年(1612)刻钤印本,重庆图书馆藏。

[9] 潘茂弘《印章法》上集“急就章”条。

[10] (明)甘旸《集古印正》附《印正附说》“印体”条,万历二十四年(1596)刻钤印本,国家图书馆藏。

[11] (明)徐上达《印法参同》“撮要类”,韩天衡编订《历代印学论文选》上,第115页。

[12] 朱简《印品》首集《印章要论》。

[13] 朱简《印品自叙》。

[14] 朱简《印品》二集“汉以下印暨六朝印”总论。

[15] 有关《印品》的详细讨论,可参见刘建论述。刘建《由印章鉴赏到篆刻创作的转化路径⸺朱简的探索及创见》,见《大印学(2)⸺印学收藏史国际学术研讨会论文集》,杭州:西泠印社出版社,2022年,第159、160页。韩天衡先生所见版本解题见《历代印学论文选》下,第450页。

[16] (宋)王俅《啸堂集古录》,明刻本,国家图书馆藏。

[17] (元)吾衍《学古编》“三十五举”之三十二举,韩天衡编订《历代印学论文选》上,第16页。

[18](明)唐之淳《题杨氏手摹集古印谱后》,见顾从德《印薮》,万历三年(1575)顾氏芸阁木刻朱印本。

[19](明)沈津《欣赏编》,明万历茅一相刻本,国家图书馆藏。

[20](明)郎瑛《七修类稿》,明刻本,国家图书馆藏。

[21] 有关孙桢及其《石云先生印谱释考》的讨论,可参见孙志强《明代孙桢古玺印鉴藏及其〈印谱释考〉研究》,《书法研究》,2022年第4期。

[22](明)顾从德《集古印谱》“凡例”,隆庆六年(1572)墨钤印本,上海图书馆藏。

[23](明)孙如兰《印选》,万历三十七年(1609)刻钤印本,国家图书馆藏。

[24](明)陈钜昌《古印选》凡例,万历三十三年(1605)刻钤印本。

[25](明)汪关《宝印斋印式》,万历四十二年(1614)刻钤印本,上海图书馆藏。

[26] 孙慰祖《汪关研究三题》,《孙慰祖玺印封泥与篆刻研究文选》,上海古籍出版社,2019年,第568页。

[27] 甘旸《集古印正》附《印正附说》“白文印”条。

[28](明)程原《忍草堂印选》自序,天启六年(1626)刻钤印本,南京图书馆藏。

[29](明)潘茂弘《印章法》下集“文何雕虫肯启摘要”条。

[30](明)俞安期《梁千秋印隽序》,梁袠《印隽》,万历三十八年(1610)刻钤印本,南京图书馆藏。

[31](清)孙光祖《古今印制》,韩天衡编订《历代印学论文选》上,第279―281页。