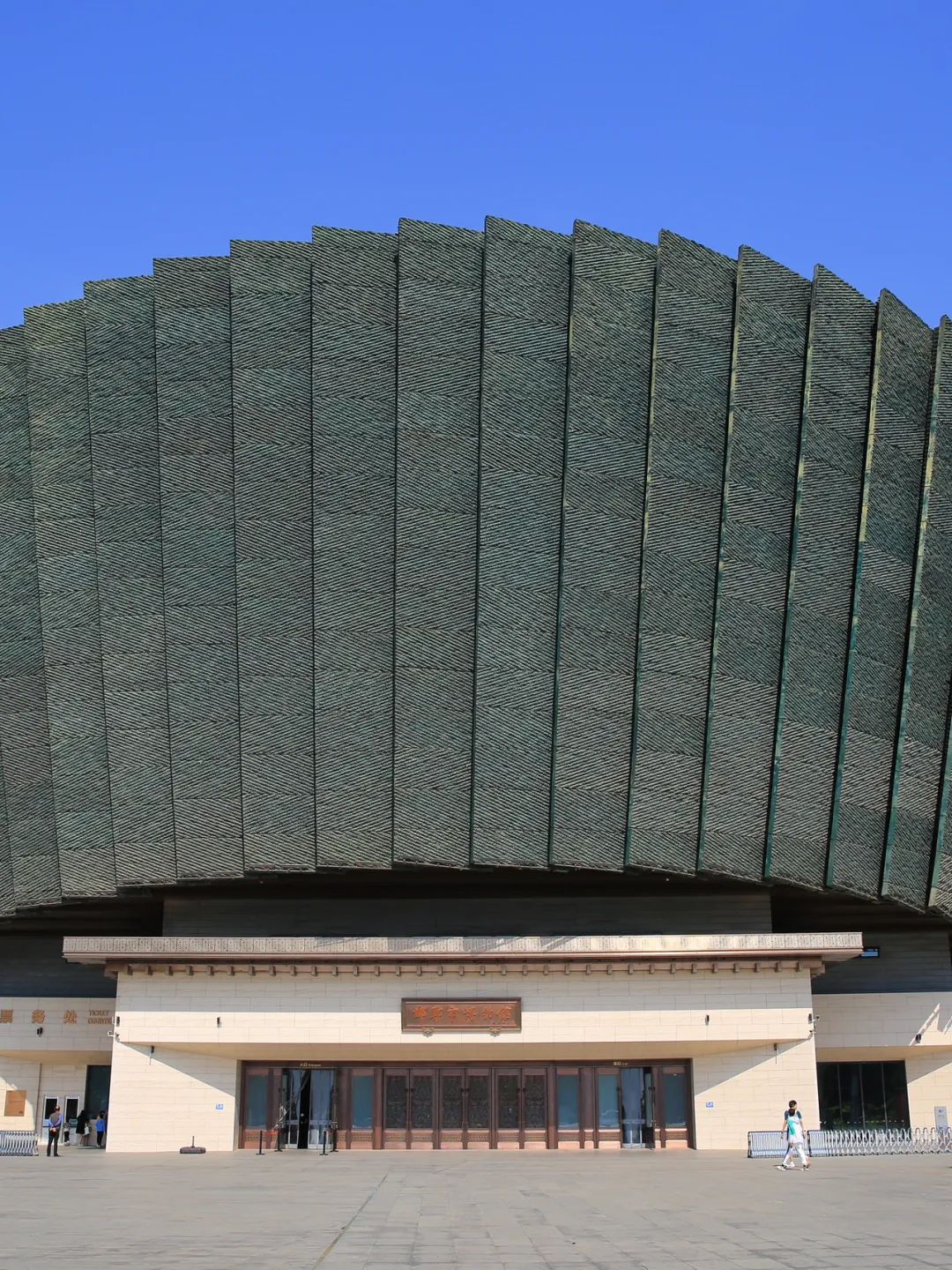

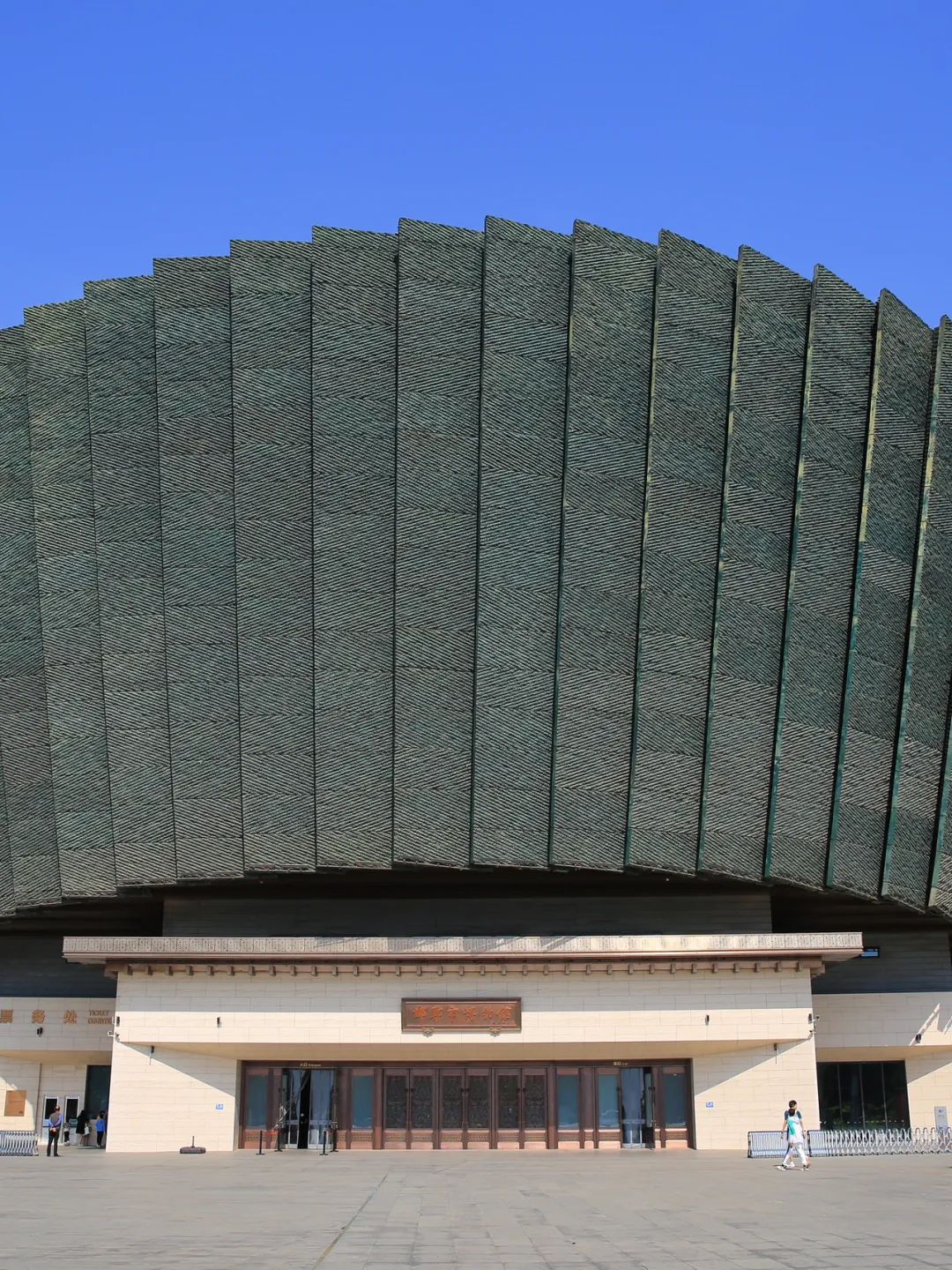

▲ 邯郸市博物馆为国家一级博物馆,它的外观看上去相当显眼,正面看好像古人的帽子,侧面看像是一本缓缓展开的书卷。摄影/飞行中的小a

在邯郸的时间轴上,排列着一串极其古老的记忆:八千年前的磁山文化、三千年前的早商文明,东周两汉高潮迭起的赵文化,都可谓独领风骚。此外,开凿于南北朝时期的著名佛教石窟响堂山石窟,宋代大放异彩的磁州窑窑址,都在今天邯郸境内,所以,这片大地上出土的宝贝当然多啦!

从地理空间上来看,邯郸地处晋冀鲁豫四省交界,一度处于中原农业文明与北方游牧文明的过渡带,正如史学家许倬云先生所说,这样的地理位置必然成为战争的高发区,这一点,在魏晋南北朝的乱世表现得淋漓尽致。战争是历史的暗面,但它同时又推动了不同文化的交流与融合……如此种种,都在邯郸市博物馆中呈现着。

▲ 邯郸,是河北最南市,地处四省交汇处。邯郸南部的邺城(今邯郸市临漳县境内),曾先后作为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六朝都城。

赶马起家,与马结缘

走进邯郸市博物馆大厅,触目便是三匹奔腾跳跃的骏马。这座被命名为“逐鹿中原”的雕塑,是对另外三匹马的模拟和演绎。这另外的三匹马,也不是真马。它们是三匹青铜马,铸造于战国时代。

▲ 邯郸市博物馆大厅内的骏马雕塑。

1997年3月的一个夜晚,几个盗墓者把它们从幽深的地下挖出来,一同被挖出的,还有金带钩、玉圭以及100多片玉片等珍贵文物。一年多之后,邯郸警方费尽周折,终于将这批文物从盗墓者手中追回。当三匹造型各异的青铜马历尽劫难“完璧归赵”之时,在场人员不由一阵惊叹。

三匹马个头并不大,但造型却极为精美,并且采用了典型的写实手法:一匹昂首前行,一匹驻足觅食,另一匹则似乎在打响鼻。把它们并排放置在一起,一个生动的画面顿时出现——三匹无拘无束的马仿佛正在草原上闲庭信步,又似刚从战场归来,卸去沉重的马鞍和铠甲,享受着片刻的宁静。

邯郸市博物馆所藏的这三匹青铜马,虽然体积不够大,但在写实一项,却堪称秦陵陶马的先声。正是基于这一原因,这三匹青铜马被誉为“孤品”和“稀世珍宝”,也当仁不让地成为邯郸市博物馆的镇馆之宝。

▲ 赵王陵出土的青铜马,全身无任何配饰,无拘无束,自由洒脱。

三匹青铜马之所以获得如此高的赞誉,还有另一个重要原因:它们出土于赵王陵。

自公元前386年,赵敬侯赵章把自己的都城迁到邯郸,至公元前228年赵灭于秦,前后158年间,邯郸城中的王座上共坐过八代赵王,分别是敬侯赵章、成侯赵种、肃侯赵语、武灵王赵雍、惠文王赵何、孝成王赵丹、悼襄王赵偃和幽缪王赵迁。其中亡国之君赵迁被秦人掳走,很可能埋骨他乡,其他七位赵王,应该都长眠于邯郸市西北起伏的丘陵之间。

那是一片风水宝地,背依紫山山脉,面对输元河与沁河,景色怡然。赵王陵是中国保存最完好的战国王陵群,全国重点文物保护单位。占地近30平方公里的王陵区内,共有连绵逶迤的五座陵台、七个封土堆。倘若去掉被掳走的赵迁,七代赵王恰好与七个封土堆对应,这不能不让人浮想联翩。

1997年3月的那个夜晚,盗墓者掘开的是赵王陵2号墓。虽然迄今仍无法确定墓主人的真实身份,但考古学者普遍认为他是七位赵王中的某一位。因此,被盗掘出的三匹青铜马属规格极高的随葬品。这三匹马体格壮实,四肢粗短有力,前腿稍细,后腿弯曲,马蹄前圆后尖,鼻孔阔大,马耳尖小直立如“削竹”等一系列特点,都符合古代相马术中“良马”的特征,很可能是赵王生前最喜欢的骏马类型。

▲ 图为赵王陵2号墓的车马坑。1997年2号墓被盗后,被追踪回来的文物才让赵王陵的面目在人们的视野中清晰起来。

古代王公贵族墓中殉马或陪葬马匹模型并不少见,因为马是地位和身份的象征。但对于邯郸城中的诸位赵王来说,马更具有另一番神圣的意味。

根据《史记·赵世家》的记载,赵氏先祖在登上历史舞台之初,就与马有了不解之缘。商时,赵氏先祖中衍曾为商中宗太戊御,“御”通“驭”,就是驾驭车马的意思。能为商王驾车,是一种至高无上的荣耀,也说明中衍是一位本领高超的驭手。这项本领被中衍的子孙作为传统继承了下来,到西周穆王时,传奇般的造父把这一职业发挥到了登峰造极的地步。

在司马迁的描述中,造父是一位杰出的驭手和相马师。他在桃林地方得到八匹骏马,调驯好之后献给了周穆王,并得到穆王的赏识,为其驾驭马车。

周穆王西行巡狩,造父驾驭马车,将其拉到了西王母身边;徐偃王造反,周穆王日驰千里,大破之,造父又立下汗马功劳。后来论功行赏,周穆王将赵城赐给造父。古人喜欢因地为姓,自此赵氏出现在中国历史上。造父之后六世,又有著名驭手出现,即奄父。奄父为周宣王驾驭马车,伐戎,并在千亩之战中救了宣王的命。

▲ 位于邯郸市东环大转盘的“胡服骑射”雕塑,气势恢宏,威风凛凛,彰显出这座古城的历史文化和精神风貌。摄影 / 邯郸影像

再后来,周幽王无道,奄父之子叔带离开周都,投奔了晋国。此后几百年间,赵氏在晋国逐渐兴旺发达,终于在赵夙之时,获得第一个采邑,为赵氏完成了跨越式的身份转换。值得一说的是,赵夙得获重用,又是在晋献公姬诡诸伐灭霍、耿的战役中,发挥了驭手的特长。

马再一次为赵氏立下奇功,已经到了公元前307年。那时赵作为诸侯国,早已将都城迁至邯郸,在位国君正是日后声名卓著的武灵王赵雍。这一年,锐意进取的赵雍顶住国内守旧势力的激烈反对,下令国人废弃中原民族的传统服装,改穿胡服;舍弃军中笨重的车辆,改为骑马。这就是史上著名的“胡服骑射”。凭着这项军事改革,赵国军力猛升,骑兵的战斗力称雄天下,成为“战国七雄”中的强者。

▲ 图为武灵丛台,位于邯郸市丛台公园内,传说这里是赵武灵王“胡服骑射”发生地。

这是邯郸历史上的一段高潮,也是整个战国时代的一段华彩。以驭马起家的赵人,又通过马将自己的国家发展壮大至巅峰状态。这样的历史,使得马在赵人心中早已超越原本的含义,而具有了图腾的性质。

距邯郸市博物馆不远,有一座武灵丛台,据说始建于赵武灵王时期,屡经战火又屡次修复。古人形容当年丛台胜景时说:“台上弦歌醉美人,台下扬鞭耀武士。”可从中窥见赵国繁荣强盛之一斑。

秦始皇帝嬴政统一中国后,天下被划分为36郡,邯郸郡是其中之一,郡治就在邯郸。赵国虽不复存在,但作为一种地域文化的赵文化却依然绵延流传。

赵文化的核心是包容和进取,赵武灵王“胡服骑射”,勇于向戎狄学习,就是最好的例证。事实上,包容和进取不仅体现在政治和军事上,还更多体现在经济层面——在农业时代,赵人既“崇本”,又不“抑末”,发展农业的同时,积极推动工商业的发展。

早在战国时,邯郸作为冶铁业中心,就已经成为黄河以北最重要的贸易城市,出现了大批“富至千金”的工商之家。及至秦朝灭亡,中国历史迎来在第二个大一统时代汉代,邯郸更是一跃成为位居全国第三的经济中心城市,与洛阳、临淄、宛(今河南南阳)、成都并称“五大都会”。

公元1世纪中期的某天,一座精美绝伦的铜酒樽,从偏远的蜀郡千里迢迢来到赵都邯郸。而它的主人是东汉的一位赵王。

▲ 东汉金银涂乘舆大爵酒樽、承盘。

这座铜酒樽,在上世纪70年代初期,出土于邯郸市南郊的张庄桥1号汉墓。这是一座规模宏大、规格极高的汉墓,虽然早被盗墓者光顾过,但仍然出土了多件陶器、铜器、玉器、骨角器、铁器等文物,以及数万枚五铢钱。

在众多出土器物中,这座铜酒樽吸引着所有人的目光。它由酒樽、樽盖和承盘三部分组合而成,通体鎏银,纹饰鎏金,精美异常,虽然深埋地下近两千年,依然闪烁着耀目的光彩。专家根据其外形、质地及纹饰,将其命名为“金银涂乘舆大爵酒樽”。

酒樽承盘的下沿,刻有48字隶书铭文。 不仅是对这座铜酒樽制作程序的详细说明,更是它的身份简介:它诞生于公元47年,当时东汉王朝正忙于平定内乱和抗击匈奴;它由“蜀郡西工”制造,那是一个设于今四川成都的官营制造机构。它的地位很高,因为铭文中有“乘舆”二字,意思是皇帝才能使用的器物。

我们可以想象,当这只精美绝伦的铜酒樽经过所有程序,终于完工之后,被恭恭敬敬地送到了东汉都城洛阳的皇宫里,然后某天,皇帝又把它赏赐给了赵王。有专家指出,此人很可能是东汉第二代赵王刘栩,他在位时间很长,自公元42年至公元82年,前后达40年。

当然,也有人认为,这座铜酒樽最终的主人是第五代赵王刘乾,他在位时间更长,自公元117年至公元165年,共计48年。刘乾死后不久,东汉王朝就乱成了一锅粥。

历经东汉末年的军阀混战,作为区域政治中心的邯郸没落。到隋文帝统一中国的公元589年,作为民间艺术代表的磁州窑,隆重登上了历史舞台。

在邯郸市博物馆的磁州窑展厅,我们可以领略到磁州窑的历史与艺术特色。

邯郸地区烧制瓷器的历史久远,据说在东汉魏晋之间,当地就已经产生了陶器向瓷器的过渡性产品“釉陶”。到北朝时,瓷器烧制技术出现巨大飞跃,磁州一带开始生产青瓷。邯郸北朝青瓷的产生,拉开了磁州窑千余年发展的序幕。

隋唐时期,除青瓷外,磁州窑还烧制白瓷、黑瓷和低温三彩器。当时,白瓷在北方最流行,产量也最大,以至呈现出“南青北白”的局面。

到文化最为发达的宋代时,磁州窑一跃成为北方最大的民窑体系。其中心窑厂在今邯郸磁县、峰峰一带,因为这里在宋代属磁州管辖,所以后人称之为磁州窑。

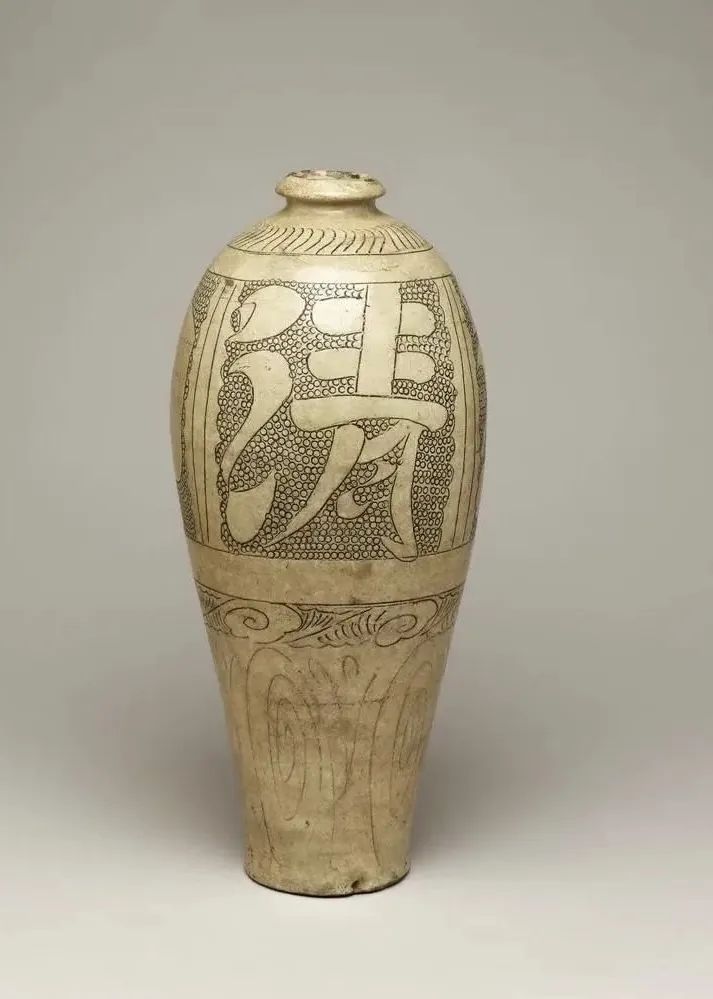

磁州窑系的最大特点,就是文化意味浓厚的装饰艺术,在装饰的题材和内容上,花样百出,不仅有传统的花鸟虫鱼、吉祥图案,还有人像、动物、古典诗词、戏曲场景等,几乎无所不涉。

由于宋代文化氛围浓厚,诗词歌赋流行,所以磁州窑也迎合这一社会潮流,直接把它们搬到了瓷器上。

在瓷器上书写诗文,大约始于唐代,但在宋代的磁州窑系才蔚成风气。磁州窑最具特色的产品是瓷枕,由于瓷枕上有一个很大的平面,恰似展开的纸张,非常适合写诗作画,所以磁州窑的诗词大多出现在瓷枕上。

▲ 在古代,制造一场春梦,大概得先拥有一只“高唐梦”瓷枕吧。

馆中所藏的一件磁州窑诗文枕,上书“欲做高唐梦,须凭妙枕欹(qī)”。

我们较为熟悉的梦,有“黄粱梦”“南柯梦”, “高唐梦”则浪漫美妙得多,它来自战国时楚国美男子宋玉的《高唐赋》,说楚王游高唐时,有巫山之女来相会,这位女子“旦为朝云,暮为行雨”,从此之后,男女欢爱便被称为“云雨”。而“高唐梦”则作为情爱之梦,久久驻留在后世的诗歌中。

这件磁州窑枕上,大大方方地说,欲做美梦还须妙枕,在幽默中一扫文人诗的羞赧,生活之乐跃然枕上。这样表现朴素生活中怡然欢乐的诗句、童趣、俚语等等,在磁州窑的作品中比比皆是。

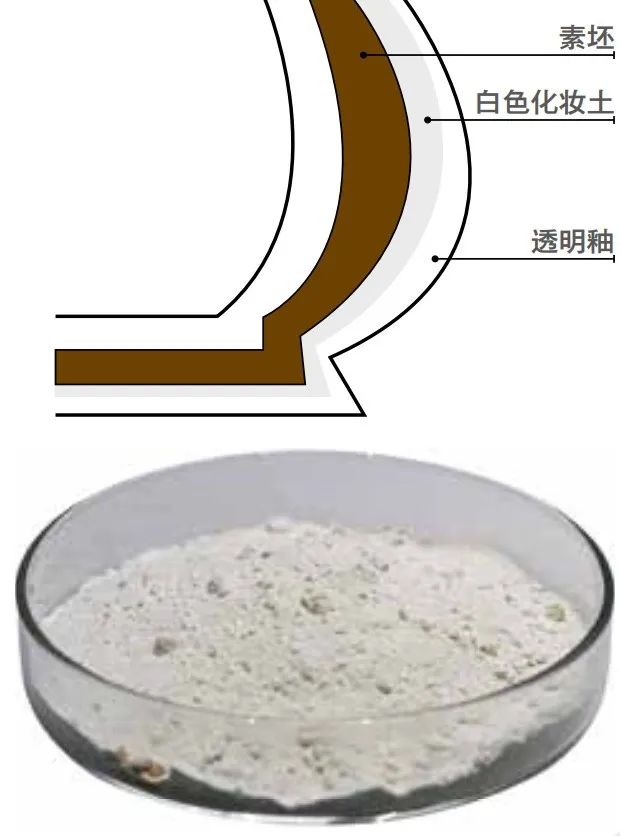

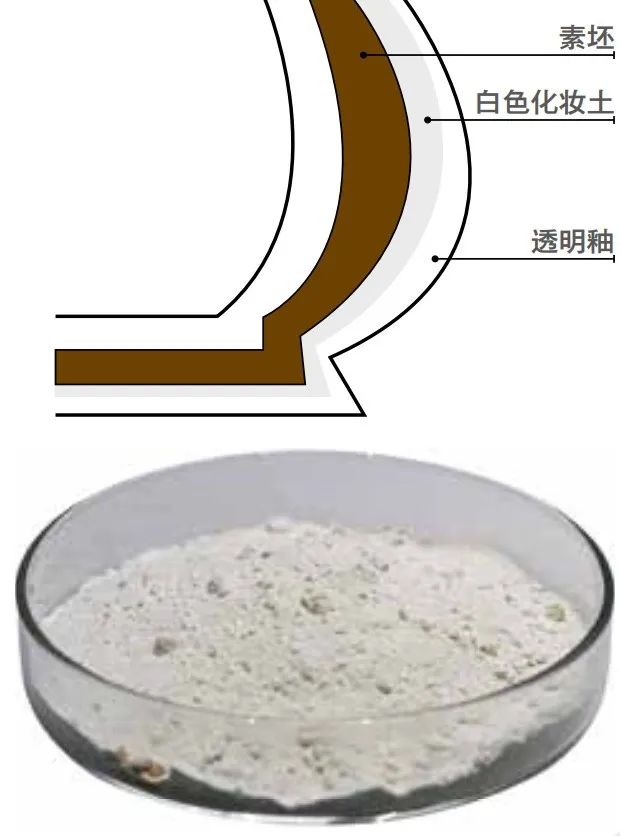

磁州窑瓷器之所以成为各种装饰技法的舞台,与其材质关系密切。唐朝流行白瓷,而磁州窑瓷土质地粗糙,颜色灰黄,烧制出的瓷器远不如外地的瓷器洁白,在市场上备受冷落。后来,磁州窑工匠们摸索出一个办法,他们将本地产的白色黏土研成粉末,做成泥浆,涂抹于瓷器坯胎表面,如此烧制出来的瓷器洁白细腻,完全不输外地白瓷。这种解决方法,就像在人脸上化妆一样,所以这种黏土被称为“白化妆土”。

化妆土的运用,为磁州窑各种装饰技法的产生提供了前提条件。此后,工匠用刀子、竹签、箅子、毛笔等各种工具,在瓷胎上刻画、描绘出文字和图案,然后上釉、入窑,烧制出一件件精美细腻、雅俗共赏的瓷器。

在这些技法中,有一种宋代晚期出现的“白地黑花”最具代表性。具体程序是在施有化妆土的瓷胎上,以毛笔蘸“斑花石”颜料,绘制纹饰图案,再罩一层透明釉,最后入窑高温烧制。由于颜料中含大量铁成分,烧制后呈黑色或褐色,俗称“铁锈花”。这种技法形成了黑白分明、对比强烈、质朴脱俗的独特艺术效果,故而被称作“白地黑花”。

“白地黑花”这项独特技法,开创了中国古代瓷器彩绘艺术的新纪元,也使得磁州窑迎来了自己的黄金时代,并就此产生了深远影响。正如古陶瓷学家冯先铭先生所说,磁州窑白地黑花技法的成熟和发展,直接导致了元明青花瓷的产生和发展。

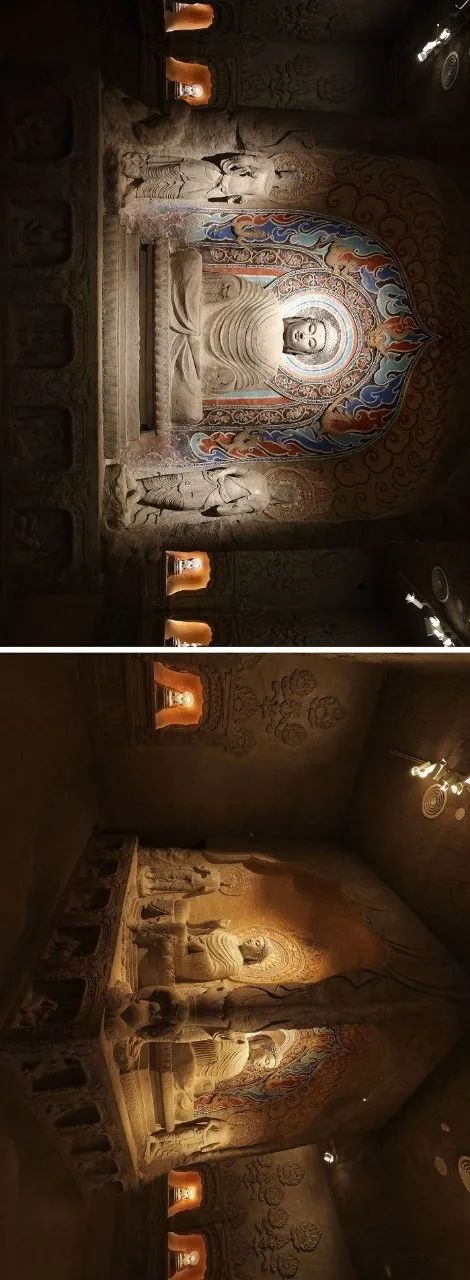

▲ 邯郸的响堂山石窟表现了佛教石窟中的“北齐样式”,佛像面貌丰满健壮,衣纹线条简洁洗练,洋溢着一种石雕艺术的成熟之美。图为博物馆中复原的响堂山石窟雕像。

今日,当我们信步邯郸街头,仍可寻得这座古城往日依稀的风华,而邯郸市博物馆,不仅收藏了这座城市的记忆,更保存了它慷慨悲歌、雍容宏阔的精神世界。